История русского литературного языка

- История русского литературного языка — формирование и преобразование русского языка, используемого в литературных произведениях. Старейшие из сохранившихся литературных памятников датируются XI веком. В XVIII — XIX веках этот процесс происходил на фоне противопоставления русского языка, на котором говорил народ, французскому — языку дворян. Классики русской литературы активно исследовали возможности русского языка и были новаторами многих языковых форм. Они подчеркивали богатство русского языка и часто указывали на его преимущества по сравнению с языками иностранными. На почве таких сравнений неоднократно возникали диспуты, например споры между западниками и славянофилами. В советские времена подчёркивалось, что русский язык — язык строителей коммунизма, а в эпоху правления Сталина проводилась кампания борьбы с космополитизмом в литературе. Преобразование русского литературного языка продолжается и в настоящее время

- Примеры слов из индоевропейского языка:

некоторые слова, обозначающие родственные связи: мать, брат, дочь ;

некоторые названия животных: овца, бык, волк.

- Примеры слов из общеславянского языка:

слова, связанные с растительным миром: дуб, липа, ель, сосна, клён, ясень, черёмуха, лес, бор, дерево, лист, ветка, кора, сук, корень ;

названия трудовых процессов и орудий труда: ткань, ковать, сечь, мотыга, челнок;

названия жилища и его частей: дом, сени, пол, кров ;

названия домашних и лесных птиц: курица, гусь, соловей, скворец ;

названия продуктов питания: квас, кисель, сыр, сало .

- Примеры слов из восточнославянского языка:

названия различных свойств, качеств, действий: сизый, хороший, рокотать ;

названия птиц, животных: зяблик, белка ;

некоторые единицы счёта: сорок, девяносто ;

некоторые слова с общим временным значением: сегодня, внезапно .

- Примеры собственно русских слов:

некоторые наименования действий: ворковать, разредить, размозжить, распекать, брюзжать;

названия предметов быта, продуктов питания: обои, облучок, обложка, голубцы, кулебяка;

наименования отвлечённых понятий: итог, обман, обиняк, опыт .

В разные эпохи в исконный язык (общеславянский) проникали слова из других языков: в VII-XII веках в русский язык заимствовал слова из скандинавских языков, это были слова, связанные с морским промыслом (якорь, крюк) и имена собственные (Ольга, Игорь); из-за тесных экономических и культурных связей (принятие христианства) на русский язык оказал большое влияние греческий язык (огурец, фонарь, алтарь, демон); в XVIII веке на русский язык активно влиял французский язык, который считался языком аристократии (буфет, абажур, манеж); заимствование слов продолжается и современным русским языком: в последние пятнадцать-двадцать лет в русский язык активно проникают слова из английского языка.

В зависимости от того, из какого языка пришли те или иные слова, могут быть выделены два типа заимствований:

1) Заимствования родственные — заимствования из старославянского языка.

2) Заимствования иноязычные — заимствования из греческого, латинского языков, тюркские, скандинавские, западноевропейские (романские, германские).

Родственные заимствования

Примеры слов, заимствованных из старославянского языка: враг, брег, млечный, ладья, низвергнуть, презирать, злословие, великодушие, послушание и др.

Существуют исконно русские синонимы некоторых заимствованных из старославянского языка слов: ланиты — щёки, уста — губы, очи — глаза, перст — палец.

Многие из старославянских слов имеют стилистический оттенок «высокости» и употребляются для придания особой выразительности речи. Другие старославянские слова, напротив, утратили оттенок книжности и воспринимаются нами как обычные слова повседневной речи: овощи, время, сладкий, страна.

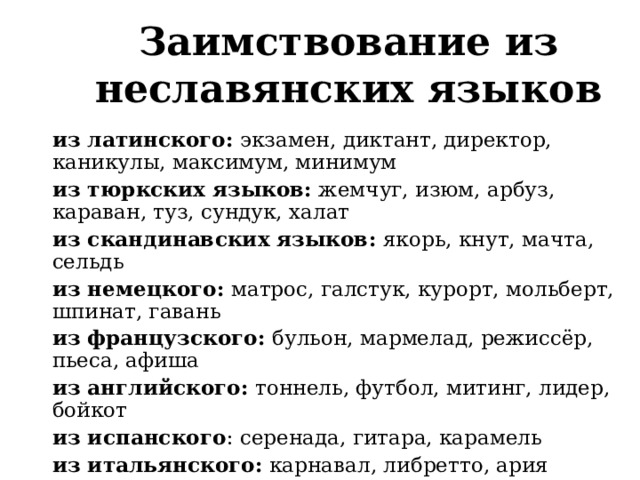

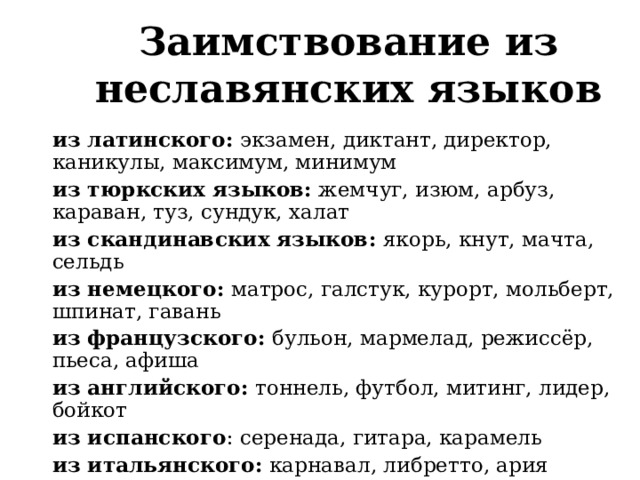

Заимствование из неславянских языков

из латинского: экзамен, диктант, директор, каникулы, максимум, минимум

из тюркских языков: жемчуг, изюм, арбуз, караван, туз, сундук, халат

из скандинавских языков: якорь, кнут, мачта, сельдь

из немецкого: матрос, галстук, курорт, мольберт, шпинат, гавань

из французского: бульон, мармелад, режиссёр, пьеса, афиша

из английского: тоннель, футбол, митинг, лидер, бойкот

из испанского : серенада, гитара, карамель

из итальянского: карнавал, либретто, ария

Исконные древнерусские слова

имеют параллели в других восточнославянских языках. Например, русскому слову БЕЛКА соответствуют украинское Б I ЛКА и белорусское БЯЛКУ, русскому числительному СОРОК – украинское СОРАК.

Исконные русские слова общеславянского происхождения

обнаруживают сходство во многих славянских языках, в том числе языках не только восточных, но и западных и южных славян. Например, русскому слову МЕДВЕДЬ в чешском языке соответствует слово medved , в болгарском - МЕЧКА, в польском – niedzwiedzi ; глаголу ВИДЕТЬ в чешком языке соответствует слово videt , в болгарском – ВИДЯ, в польском – widziec .

Исконно русские слова, относящиеся к разряду индоевропейских

- Имеют параллели не только в славянских языках, но и в романских, германских, балтийских, входящих в состав индоевропейской семьи. Например, слову БРАТ, одинаково звучащему в русском, украинском, белорусском и болгарском языках, в литовском языке соответствует слово brolis , в английском - brother , в немецком - Bruder , в шведском – bror .

- В количественном отношении в современном русском языке больше всего ОБЩЕСЛАВЯНСКИХ и СОБСТВЕННО РУССКИХ слов

Устное народное творчество

- Уст ное народное творчество (фольклор) в форме сказок, былин, пословиц и поговорок уходит корнями в далёкую историю. Они передавались из уст в уста, их содержание отшлифовывалось таким образом, что оставались наиболее устойчивые сочетания, а языковые формы обновлялись по мере развития языка. Устное творчество продолжало существовать и после появления письменности.

Развитие литературного языка в древней Руси

Введение и распространение письменности на Руси, приведшее к созданию русского литературного языка, обычно связывают с Кириллом и Мефодием.

Так, в древнем Новгороде и других городах в XI—XV вв были в ходу берестяные грамоты. Большинство из сохранившихся берестяных грамот — частные письма, носящие деловой характер, а также деловые документы: завещания, расписки, купчие, судебные протоколы. Также встречаются церковные тексты и литературные и фольклорные произведения , записи учебного характера .

Церковнославянская письменность, введённая Кириллом и Мефодием в 863 году, основывалась на старославянском языке, который в свою очередь произошёл от южнославянских диалектов. Литературная деятельность Кирилла и Мефодия состояла в переводе книг святого Писания Нового и Ветхого завета. Ученики Кирилла и Мефодия перевели на церковнославянский язык с греческого большое количество религиозных книг. Некоторые исследователи полагают, что Кирилл и Мефодий ввели не кириллицу, а глаголицу; а кириллица была разработана их учениками.

Церковнославянский язык был языком книжным, а не разговорным, языком церковной культуры, который распространился среди многих славянских народов. Церковнославянская литература распространилась у западных славян (Моравия), южных славян (Сербия, Болгария, Румыния), в Валахии, частях Хорватии и Чехии и, с принятием христианства, на Руси. Так как церковнославянский язык отличался от разговорного русского, церковные тексты при переписке подвергались изменению, обрусевали. Переписчики подправляли церковнославянские слова, приближая их к русским. При этом они привносили особенности местных говоров.

Для систематизации церковнославянских текстов и введения единых языковых норм в Речи Посполитой были написаны первые грамматики — грамматика Лаврентия Зизания (1596) и грамматика Мелетия Смотрицкого (1619). Процесс формирования церковнославянского языка был, в основном, завершен в конце XVII века, когда патриархом Никоном были произведены исправление и систематизация богослужебных книг.

По мере распространения церковнославянских религиозных текстов на Руси, постепенно стали появляться и литературные сочинения, которые использовали письменность Кирилла и Мефодия. Первые такие сочинения относятся к концу XI века. Это «Повесть временных лет» (1068), «Сказание о Борисе и Глебе», «Житие Феодосия Печорского», «Слово о законе и благодати» (1051), «Поучение Владимира Мономаха» (1096) и «Слово о полку Игореве» (1185—1188).

- Основателем современной науки о русском языке (её называют русистикой или лингвистикой) считается М.В. Ломоносов, он написал первую «Российскую грамматику», дал первое развернутое описания строя русского языка, разработал теорию трех «штилей».

- Создателем современного русского литературного языка по праву считается А.С. Пушкин.

- Видным ученым-русистом был В.И. Даль, создавший четырехтомный «Толковый словарь живого великорусского языка» (1883-1866), в котором он отразил не только литературный язык, но и многие диалекты.

Современный русский литературный язык

Создателем современного литературного языка считается Александр Пушкин, произведения которого считаются вершиной русской литературы. Этот тезис сохраняется в качестве доминирующего, несмотря на существенные изменения, произошедшие в языке за почти двести лет, прошедшие со времени создания его крупнейших произведений, и явные стилистические различия между языком Пушкина и современных писателей.

Русский язык советского периода 20 век

1917 год

- Октябрьская революция 1917 г. приводит к ломке всего старого,

происходят коренные изменения в государственном, политическом, экономическом устройстве страны.

Этим обусловлены два процесса

в русском языке:

Некоторые слова

уходят в пассив: монарх,

лавочник, волость, богослов

Появление новых слов:

губком, колхоз, райком,

нэпман

Русский язык конца 20 века

*Значительное пополнение состава русского языка новыми словами, которые отражают все сферы жизни общества: политику, государственное устройство, идеологию (инаугурация, плановость, бартер, бизнес-центр, кейс-метод, инвалюта, дискета, киви, Интернет, йогурт).

* Возвращены к жизни слова , которые находились в пассиве:

гимназия, гувернантка, литургия, полиция, благословение