Проблемное обучение -основа активизации деятельности обучающихся

История развития проблемного обучения

Идея активизации обучения имеет большую историю.

Постановка проблемных вопросов собеседнику и его затруднение в поисках ответов на них были характерны для дискуссий Сократа, этот же прием был известен в пифагорейской школе.

Интересные мысли по активизации познавательной и творческой активности высказывал Ж.Ж.Руссо (1712-1778гг) Ж.Ж.Руссо говорил, что ребенок должен не выучить науку, а, выдумывая ее, сам открывать знания для себя.

Применение «активных» методов в учебном процессе способствует формированию у учащихся продуктивного, творческого мышления. Необходимость в продуктивном, творческом мышлении возникает, когда в жизни, на практике, в учебе учащиеся сталкиваются с новыми для себя проблемами или возникают новые обстоятельства, условия.

Проблемная ситуация – непременное условие, своеобразный пусковой механизм творческого мышления. Технология проблемного обучения - столкновении учащихся с учебными и производственными ситуациями и постановки их в положение «первооткрывателей», «исследователей».

Характерные признаки проблемного обучения:

- актуализация изученного материала;

- создание проблемной ситуации;

- постановка учебной проблемы;

- построении проблемной задачи, поиск и решение проблемы

(формулирование, доказательство, гипотезы, анализ подходов, обобщение);

- проверка решения проблемы;

- исследование;

- анализ результатов поиска .

Для реализации проблемной технологи необходимо:

- Отбор самых актуальных существенных задач;

- Определение особенностей проблемного обучения в различных видах учебной работы;

- Построение оптимальной системы проблемного обучения, создание учебных и методических пособий и руководств;

- Личностный подход и мастерство педагога, способные вызвать активную познавательную деятельность обучающегося.

Проблемное обучение не означает непрерывного процесса решения проблем; не всякий учебный материал содержит проблемное задание и не всякое проблемное задание можно представлять в форме познавательной задачи или противоречивого суждения. При организации проблемного обучения всегда следует руководствоваться принципом целесообразности.

Пути создания проблемных ситуаций разнообразны

Они зависят от характера отрабатываемого учебного материала, степени подготовленности учащихся, педагогического мастерства преподавателя

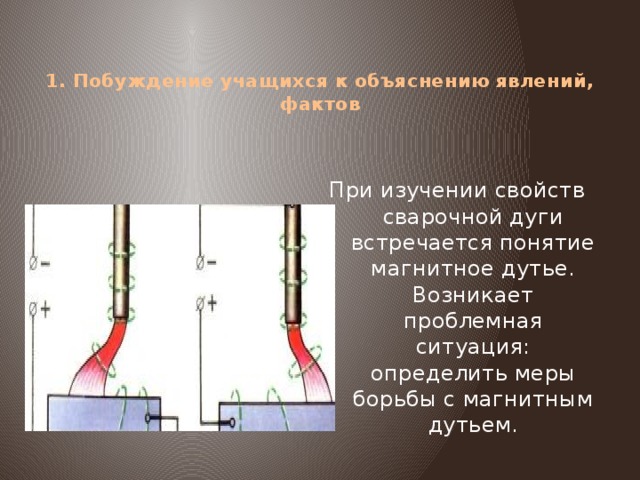

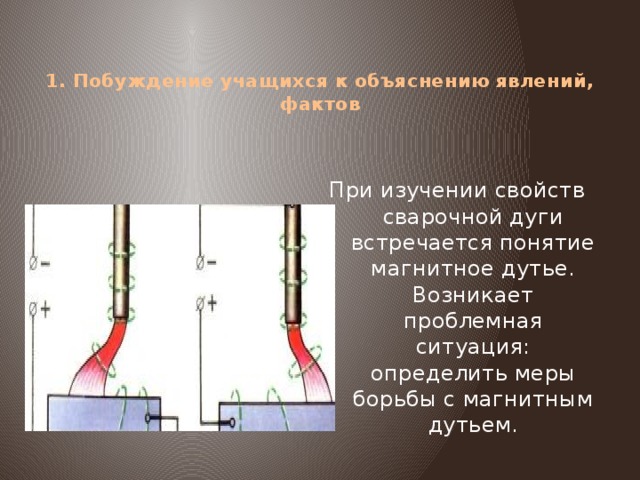

1. Побуждение учащихся к объяснению явлений, фактов

При изучении свойств сварочной дуги встречается понятие магнитное дутье. Возникает проблемная ситуация: определить меры борьбы с магнитным дутьем.

2. Использование учебных и жизненных ситуаций, возникающих при выполнении учащимися заданий в училище, дома, на производстве, в мастерских, на экскурсии.

Объясняя сварку вертикальных швов, преподаватель обращает внимание обучающихся, что вертикальные швы стремятся сваривать снизу вверх (почему?), при этом электрод должен быть наклонен вниз (почему?), а сила тока выбирается на 15% меньше, чем при сварке в нижнем положении (почему?).

3. Постановка проблемных заданий (вопросов, задач) на объяснение явлений, сущности изучаемого понятия или поиск способов его практического применения.

Перед объяснением нового материала по теме: «мероприятия по уменьшению напряжения и деформации при сварке» учащимся демонстрируется несколько сварных конструкций и предлагается ответить на вопрос: «Важен ли порядок наложения сварных швов, а если важен, то в какой последовательности?».

4. Побуждение учащихся к анализу фактов и явлений действительности, порождающему противоречия между житейскими представлениями и научными понятиями об этих фактах

При изучении темы «Особенности металлургических процессов при сварке» в начале урока ставится проблема:

«Является ли сварка металлургическим процессом?». Д для побуждения учащихся к решению проблемы им предлагается вспомнить известные металлургические процессы, охарактеризовать их, выделить наиболее существенные признаки, сформировать определение металлургического процесса. Затем необходимо сравнить процессы, происходящие при сварке в мартеновских печах, найти между ними общие черты и различия

Литье металла и

изготовление литых деталей

5. Побуждение учащихся к предварительному обобщению новых фактов или новой информации.

Объясняя многопостовые преобразователи, необходимо определить преимущества и недостатки многопостовой сварки на постоянном токе.

6. Выдвижение предложений (гипотез), формулировка выводов и их опытная проверка. Побуждение учащихся к сравнению, сопоставлению и противопоставлению фактов, явлений, выводов, правил, действий.

Вопрос: «Почему при увеличении зазора между подвижной и неподвижной катушкой трансформатора сварочный ток уменьшается, а при уменьшении зазора увеличивается?».

7. Побуждение учащихся к сравнению, сопоставлению и противопоставлению фактов, явлений, выводов, правил, действий.

Чем отличаются между собой здания и сооружения?

Чем отличаются трансформаторы ТДМ -317 и ТДМ -500?

8. Ознакомление учащихся с фактами, имеющими как будто бы необъяснимый характер и приведшими в истории науки и техники к постановке научной проблемы.

П.О.Патон понимал, что открытая дуга автоматах исчерпала себя, старался найти принципиально новый вид автоматической сварки. Необходимо было отказаться от покрытия электрода, не позволяющего подвести ток силой в тысячу ампер. При этом надо было решить проблему: как избежать разбрызгивание металла? Чем защитить обмазку, одним из главных назначений которой является защита расплавленного металла от воздуха и которую рассматривали как радикальное средство для этого? Начинавшиеся поиски увенчались успехом – рождением сварки под слоем порошкообразного вещества –под флюсом.

9. Организация межпредметных связей в целях использования выводов (правил, принципов) одной науки для объяснения выводов (или фактов) другой науки (дисциплины).

В чем заключается взаимодействие железа с углеродом при сварке металла?

В чем недостаток раскисления металла углеродом?

10. Использование задач с производственным содержанием

Задание:

выбрать последовательность сварки металлических лицевых конструкций (в случае неправильной последовательности работ возникнет деформация металла).

Структура проблемного урока :

- возникновение проблемной ситуации и постановка проблемы;

- выдвижение предположений и обоснование гипотезы;

- доказательство гипотезы;

- проверка правильности решения проблемы .

Деятельность учителя и учащихся в условиях проблемного метода обучения

Деятельность учителя:

- создает проблемную ситуацию

- организует размышление над проблемой

и ее формулировкой

- организует поиск гипотезы

- организует проверку гипотезы

- организует обобщение результатов и применение полученных знаний

Деятельность ученика:

- осознают противоречия

- формирует проблему

- выдвигают гипотезы, объясняющие явления

- проверяют гипотезу в эксперименте, решении задач

- анализируют результаты, делают выводы.

- применяют полученные

знания

Проблемное обучение:

- учит мыслить логично, научно, творчески;

- учит самостоятельному творческому поиску нужных знаний;

- учит преодолевать встречающиеся затруднения;

- делает учебный материал более доказательным;

- делает усвоение учебного материала более основательным и прочным;

- способствует превращению знаний в убеждения;

- вызывает положительное эмоциональное отношение к учению;

- формирует и развивает познавательные интересы;

- формирует творческую личность

Главный смысл деятельности Учителя состоит в том, чтобы создать каждому воспитаннику ситуацию успеха. А. Белкин