Министерство образования Российской Федерации

Муниципальное образовательное учреждение Шеманихинская средняя общеобразовательная школа

п.Шеманиха Краснобаковского района Нижегородской области.

Направление: эколого - геограическая деятельность.

![]()

Проект создания учебной экологической тропы на территории бывшей узкоколейной дороги посёлка Шеманиха.

![]()

Введение…………………………………………………………………

1. Цели и задачи работы. Методика исследования.

2. Географическая и экологическая характеристика места исследования……………………………………………………………

3. Описание маршрута экологической тропы.

3. 1. Начало маршрута. История строительства узкоколейной дороги и её использование для перевозки торфа.

3.2. Остановка 1. Растения – барометры.

3.3. Остановка 2. Копытень европейский.

3.4. Остановка 3. Бересклет бородавчатый.

3. 5.Остановка 4. Волчеягодник – охраняемое растение на маршруте.

3.6. Остановка 5.Вяз.

3. 7. Переправа через речку Кокшарку.

3. 8. Конец маршрута – сообщество смешанного леса.

4. Этапы реализации проекта.

6. Выводы по результатам исследования.

8. Библиографический список.

9. Приложение.

1. Таблица 1.

2. Таблица 2.

3. Карта маршрута.

![]()

![]()

Введение

Леса Поветлужья – красивейшие и совершенные творения природы. Только здесь можно увидеть разнообразные жизненные формы растений, деревья- старожилы, редкие кустарники, многообразие травянистых растений, каждое из которых может служить объектом изучения и наблюдения.

Посёлок Шеманиха со всех сторон окружён лесами. В основном, это смешанные леса, в состав которых входят хвойные и лиственные породы деревьев.

Под пологом леса произрастает множество видов травянистых растений, их особенности зависят от условий произрастания, влияния таких факторов как освещённость и наличие влаги. Многие из растений имеют практическое значение как лекарственные, хорошие медоносы. Встречаются растения редкие, находящиеся под охраной. В любое время года здесь можно познавать мир живой природы, любоваться её красотой, слушать пение птиц.

Умение узнавать растения, определять их названия необходимо каждому из нас, поскольку знание биологических особенностей помогает понять и осмыслить значение растений в биосфере, учит бережному отношению к живым организмам, заставляет задуматься о будущем нашей планеты.

После Великой Отечественной войны в окрестностях нашего посёлка разрабатывались месторождения торфа. Для транспортировки торфа на железнодорожную станцию была построена узкоколейная дорога, которая связывала железнодорожную станцию и торфоразработки. В настоящее время сохранилась довольно широкая тропа на месте бывшей узкоколейки. Поскольку дорога была сделана на насыпном грунте, то данная тропа находится как бы на возвышенности, длина её приблизительно 1500 м. Это очень красивое живописное место, где можно с успехом изучать биологию и экологию растений, грибов, мхов, лишайников и многих других организмов. Со временем по обе стороны тропы образовались густые заросли кустарников, папоротников, хвойных деревьев.

Это идеальное место для организации учебной экологической тропы, своеобразного «учебного кабинета в природе».

В настоящее время в литературе, средствах массовой информации много говорится о создании экологических троп, так как ещё стоит остро проблема экологической грамотности, а организация экологической тропы способствует более глубокому изучению природного окружения, а вместе с тем и формированию бережного отношения к природе. Учебная экологическая тропа – специально оборудованная в образовательных целях природная территория, на которой создаются условия для выполнения системы заданий, организующих и направляющих деятельность учащихся в природном окружении.

Учащиеся нашей школы в течение нескольких лет изучают растительность в районе узкоколейки, сюда ходят на экскурсии учащиеся начальных классов, приходят старшеклассники для уборки территории, наблюдений за природными объектами, собран материал о растениях, произрастающих на всём протяжении маршрута.

Представленная работа – это проект создания учебной экологической тропы в районе бывшей узкоколейной дороги.

В работе приводится описание маршрута с остановками во время экскурсий, список растений с указанием их видовой принадлежности, для некоторых растений составлялась более подробная характеристика, а также в приложении даётся информация о тематических экскурсиях, карта схема маршрута.

2. Цели и задачи работы. Методика исследования.

Цель работы:

ОБОБЩИТЬ И ПРЕДСТАВИТЬ СОБРАННЫЙ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ МАТЕРИАЛ НАБЛЮДЕНИЙ И ИССЛЕДОВАНИЙ УЧАЩИХСЯ В РАЙОНЕ БЫВШЕЙ УЗКОКОЛЕЙНОЙ ДОРОГИ В ВИДЕ ПРОЕКТА УЧЕБНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ.

Задачи:

1. Дать экологическую и географическую характеристику места исследования.

2. Составить описание маршрута экологической тропы в соответствии с остановками.

3. Дать характеристику наиболее интересным объектам на маршруте, разработать программу экскурсии.

4. Составить план – график в соответствии с данным проектом.

Методика исследования:

1. Сбор информации и изучение специальной литературы.

2. Наблюдение и составление описательной характеристики растений.

3. Определение растений при помощи определителя. Растения определялись непосредственно в природной обстановке и по гербарию. При определении растений был использован школьный атлас-определитель высших растений авторы Новиков В.С и Губанов И.А. М. Просвещение. 1985г. Определение было построено главным образом на сравнении признаков надземной части растений.

4.Оформление таблиц по результатам изучения в соответствии с методическими пособиями: Полевой практикум по экологическим дисциплинам, Мы изучаем лес.

5. Распределение растений по группам на основании наблюдений и изученной литературы.

6. Фотографирование растений.

7. Обобщение и систематизация изученного материала.

8. Интервью с долгожителями пос. Шеманиха.

9. Творческие конкурсы среди учащихся.

Географическая и экологическая характеристика места исследования.

Узкоколейная дорога имеет вид прямой линии, ширина около 3 метров, длина- 1500 м. Для исследования был взят участок, который начинается рядом с асфальтовой дорогой и заканчивается полем. Этот участок проходит через смешанный лес. В состав такого леса входят хвойные и лиственные породы. Здесь наблюдается большое разнообразие произрастающих деревьев. Достаточно много деревьев осины разного возраста от старых деревьев до густых зарослей. По обе стороны узкоколейку окружают заросли кустарников: малина, бересклет, крушина, смородина, черёмуха. Бывшая узкоколейка пересекает маленькую лесную речку Кокшарка, мост через неё давно разрушен, здесь оборудована небольшая переправа из досок.

Поскольку здесь когда-то был вырублен коренной лес, то можно сделать вывод, что возникшее сообщество возникло на месте уничтоженного первичного леса. Это пример сукцессии.

Фото № 1.

Общий вид бывшей узкоколейной дороги.

3.Описание маршрута экологической тропы.

3.1.

Начало маршрута.

История строительства узкоколейной дороги, её значение и использование в прошлом.

Узкоколейная железная дорога была построена в 50-е годы с целью транспортировки к основной станции торфа и заготовленных дров. Рядом с деревней Лучино находилось торфопредприятие, здесь была контора, деревянные бараки для рабочих. Узкоколейная дорога связывала посёлок Шеманиха и торфопредприятие. Здесь была сделана насыпь, дорога проходила через смешанный лес и пересекала речку Кокшарку, через которую был построен мост. Сейчас о том, что здесь когда-то паровоз тянул, вагоны с торфом и дровами помнят только старожилы посёлка, а сама узкоколейка постепенно зарастает, от неё осталась лишь довольно широкая прямая тропа и насыпь. По этой тропе местные жители ходят в лес за грибами и ягодами.

Проходя по этой тропе, можно любоваться красотой окружающей природы на каждом шагу. Здесь услышишь пение птиц, увидишь невдалеке муравейник, здесь произрастает множество разнообразных трав, кустарников, деревьев. Сюда можно приходить весной и найти цветущие первоцветы, летом - собирать лекарственные травы, осенью- наблюдать, какие изменения происходят с растениями перед зимним холодами.

На протяжении всего маршрута встречаются лишайники, мхи, папоротники. По берегам речки в низине можно увидеть водные и влаголюбивые растения. Как уже отмечалось выше, здесь можно и нужно организовать учебную экологическую тропу для проведения экскурсий, исследований, наблюдений за объектами живой природы.

3.2.Остановка 1.

Растения – барометры.

На этой остановке учащиеся, экскурсанты знакомятся с растениями, поведение которых может предсказать погоду. Это такие растения как папоротники, ель, кислица обыкновенная. Наблюдая за этими растениями можно предсказать изменения, происходящие в природе.

Каждый листочек чувствует влагу воздуха, тепло и направление солнечных лучей, реагирует на малейшие изменения внешней среды. Растения столь чувствительны к переменам погоды, что, наблюдая за ними, можно составить достоверный прогноз.

Среди растений много «барометров». Одни из них перед дождем закрывают цветки, чтобы защитить пыльцу и уменьшить отдачу тепла; другие при относительно высокой влажности воздуха сокращают испарение, обильно выделяя ароматный нектар; третьи «плачут» липкими капельками сока; четвертые меняют форму и положение листьев, отгибают в сторону, раскручивают или распрямляют.

Кислица - также превосходный барометр. Если ночью цветки этого растения раскрыты - на следующий день обязательно пойдет дождь. Перед дождем меняют свою форму и листочки кислицы - они как бы складываются. Это свойственно и кислице из леса, и ее садовым формам.

Кислица обыкновенная.

Семейство Кисличные. Условия обитания – хвойный лес, тенелюбивое растение.

Встречается всегда группами, цветёт обычно в мае очень обильно. Боится жары, солнца.

Растёт под защитой густых еловых ветвей, которые спасают её от прямых солнечных лучей.

Листочки кислицы расположены так, что не закрывают друг друга, они растут как бы этажами, но этажи расположены не один под другим, а по обе стороны стебелька. Когда кислица отцветает, на месте цветка у неё появляется плодик – шоколадно – бурая коробочка. Созревает плодик и кислица начинает стрелять. Метра на 2 летят её семена – горошки.

Есть у кислицы одна особенность: она – прекрасный барометр. На ночь она опускает листочки, закрывает цветочки, чтобы уберечь их от сырости. Но если днём не проснулась, значит, воздух влажный, значит, надо ждать дождя.

Фото 2. Кислица обыкновенная.

В хвойных сырых лесах свой барометр — папоротник. Если листья закручиваются книзу — это признак хорошей погоды, перед ненастьем они раскручиваются.

Фото 3 . Папоротник.

Примечательной особенностью обладают хвойные деревья: они опускают свои ветви вниз перед дождем и поднимают вверх перед ясной погодой, что особенно проявляется у ели. Способностью естественного барометра обладает и сухое дерево. Дубрава шумит к непогоде. Треск деревьев в лесу усиливается к теплу. Если в безветренную погоду лес сильно шумит, летом – к дождю, зимой – к оттепели.

3.3.Остановка 2. Копытень европейский.

Фото 4

Копытень европейский.

Семейство Кирказоновые

Условия обитания -

тенистые хвойные леса, теневыносливое растение.

Произрастает группами, тёмно- зелёные листья хорошо видны на фоне опавшей листвы. Едва сходит снег, появляются перезимовавшие листья, похожие на след лошади. Живут эти листья год – от весны до весны. Перезимуют под снегом и отомрут, вместо них тут же появляются молодые листья.

Копытень – один из наших самых ранних первоцветов, только цветы у него не всякий заметит.

Предпочитает держаться в тени, растёт под молодыми и старыми елями.

У копытня цветки развиваются у самой земли, так как именно там вьются маленькие мушки, ползают по земле муравьи. Они опыляют растение. Муравьи кроме того, это растение ещё и расселяют. Семена копытня, имеющие сочный придаток, нравятся муравьям. Муравьи несут семя в муравейник, и там, где окажется семя, вырастет новый копытень.

Если растереть в пальцах листок копытня, можно почувствовать резкий запах, похожий на запах перца. Поэтому растение называют лесным перцем.

Копытень – растение лекарственное и ядовитое.

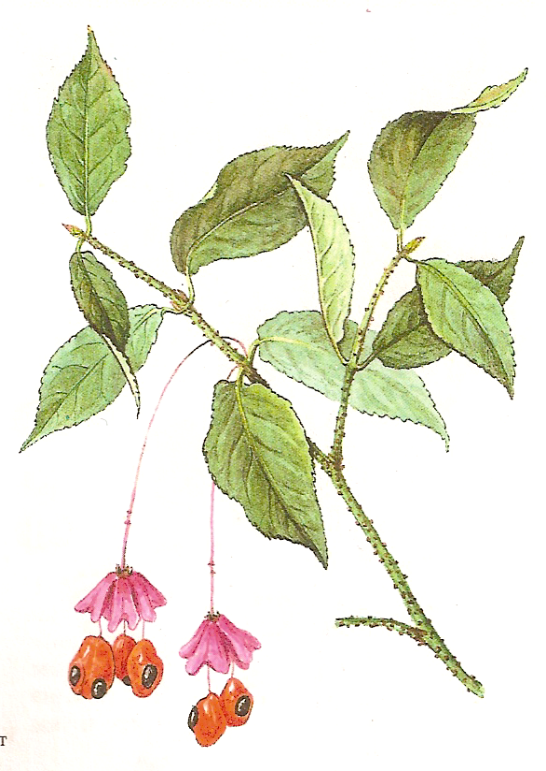

3.4. Остановка 3.

Бересклет бородавчатый. Семейство бересклетовые.

На протяжении всего маршрута встречается этот интересный кустарник, поэтому мы решили сделать остановку в том месте, где это растение встречается наиболее часто и даже мешает продвижению.

Фото 5-6. Бересклет бородавчатый.

Информация для экскурсоводов.

Цветущих кустарников весной в лесу немало. Но цветы бересклета трудно спутать с другими. Каждый цветок имеет четыре плоских, коричневатых или зеленоватых лепестка, расположенных крестом. Но главное, цветки кажутся неживыми, будто вылепленными из воска. И, только дотронувшись, поймешь, что цветы настоящие.

Осенью бересклет легко узнать по плодам, напоминающим разноцветные серьги. Окраска их очень пестрая: сочетаются и розовые, и черные, и оранжевые цвета. Такие сережки нельзя не заметить.

Если приглядеться повнимательнее, на плодах бересклета можно увидеть черные пятнышки. Это семена. Их окружает сочная оранжевая мякоть. Каждое семя погружено в свой кусочек мякоти и напоминает крохотный глазок с черным зрачком.

Весной и летом листья кустарника ничем особым не отличаются, а в осеннюю пору преображаются. Они переливаются множеством ярких оттенков: розовым, красным, пурпурным.

Ну а нет ли такой приметы, чтобы в любое время года сразу сказать: это бересклет. Есть. Ветви кустарника покрыты множеством крохотных бугорков, точно усеяны бесчисленными маленькими бородавочками. Они служат своеобразными отдушинками в тонком опробковевшем «панцире», которым покрыты ветви. Через них дышат живые ткани растений. Таких бородавчатых ветвей не встретишь у других кустарников. По этому признаку дано и полное название кустарника - бересклет бородавчатый.

Бересклет - растение ядовитое. Правда, некоторые птицы охотно поедают его плодики, не боятся яда. Особенно малиновка любит их. Она даже считается самой активной распространительницей этого растения. Съест плодик, а его косточка-семечко рано или поздно окажется в земле. И очень возможно, на том месте когда-нибудь появится красивый кустарник.

Бересклет бородавчатый, как и бересклет европейский - наиболее распространенные. А вообще в нашей республике примерно двадцать видов бересклета. Среди них есть и редкие - карликовый, бархатистый, Коопмана, внесенные в Красную книгу СССР.

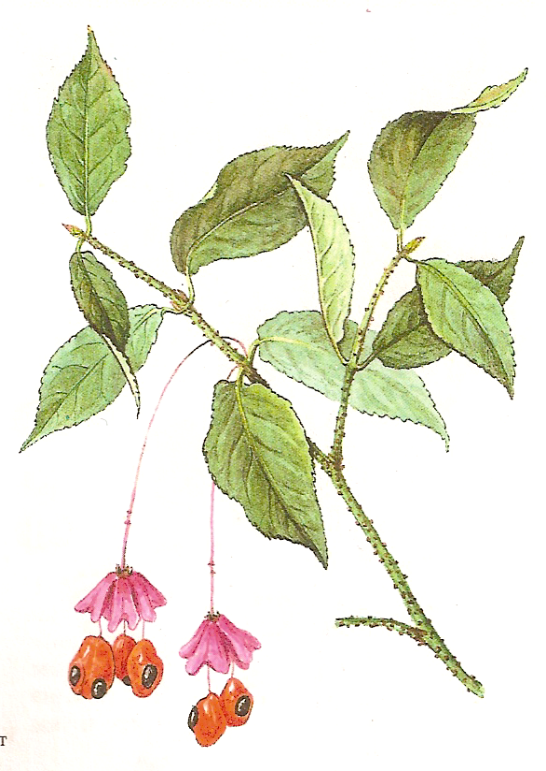

3.5 . Остановка 4.

Волчеягодник обыкновенный – охраняемое редкое растение.

Фото 7-8

Волчеягодник обыкновенный или волчье лыко.

Семейство Волчеягодниковые.

На всём протяжении маршрута произрастет только 3 растения. Одно из растений сильно повреждено, вероятно кто-то пытался вырвать его с корнем или использовать корень для лекарства. Растения находятся на значительном расстоянии друг от друга. В научно-популярной литературе отмечается эта особенность растения, существует мнение, что растения отравляют друг друга. В настоящее время кустарник стал редким настолько, что взят под охрану.

фото 9. Волчеягодник весной.

Весной - в апреле, мае – это растение не спутаешь ни с каким другим. Это единственный в наших краях кустарник, цветущий до появления листьев. Почки у него еще не раскрылись, а ветки уже усыпаны розовато-сиреневатыми цветочками. Сидят они небольшими пучками, по два-три, будто прилеплены прямо к стеблям и веточкам. Хочешь, не хочешь, залюбуешься! Может, кто-то даже захочет взять на память красивую веточку.

Но не тут-то было: сломать веточку нетрудно, а вот оторвать от куста не просто - не поддается. Это из-за очень прочного, находящегося под корой лубяного слоя, лыка. Отсюда и название растения: волчье лыко. «Лыко» - понятно, но почему «волчье»?

Мы уже говорили, что волк издавна считался олицетворением всего злого, коварного, опасного. А волчье лыко как раз такое растение, оно ядовито. Даже его цветками лучше любоваться издали. Их запах, напоминающий аромат ванили, может вызвать головокружение, головную боль. А о соке и говорить нечего. Капелька сока, попав на кожу или слизистую оболочку губ, глаз, вызывает сильное раздражение. Сок кустарника содержит яд дафнин. Он может привести к судорогам, рвоте, повышению температуры. Отравиться можно и горьковатой корой кустарника, и округло-продолговатыми листьями, появляющимися лишь на кончиках гибких веточек. Это тоже одна из примет кустарника.

Поздней осенью волчье лыко снова хорошеет. На его ветвях, там, где красовались цветы, появляются ярко-красные ягоды. Как огоньки, горят они среди листвы, так и манят к себе.

Ягоды тоже очень опасны: считают, что яд восьми ягод - смертельная доза для человека. Недаром одно из названий кустарника - волчеягодник смертельный. Люди обходят стороной ядовитый кустарник. И звери его избегают, даже многие птицы не трогают ядовитых плодов. Поэтому долгое время было неясно, как же распространяется кустарник?

Но, оказывается, не все птицы избегают его. Некоторые, например дрозды, безо всякого для себя вреда склевывают яркие ягоды и разносят семена кустарника на довольно значительные расстояния. Правда, почему на некоторых птиц этот яд не действует, пока неизвестно. Неясно и отчего нигде не встречаются заросли волчьего лыка. Существует мнение, что эти растения отравляют друг друга. Возможно. Во всяком случае, кустарник и впрямь растет в одиночку, на значительном расстоянии от своих родственников. Поэтому он и раньше встречался не так уж часто, а сейчас вообще стал редким настолько, что взят под охрану. В общем, кустарник трогать не надо и потому, что он стал редким (некоторые виды волчеягодника занесены в Красную книгу СССР), и потому, что он опасный. А еще потому, что он красив и, как все растущее и живущее в лесу, нужен ему.

3.6. Остановка 5. Вяз.

Фото 9.

Вяз Гладкий.

Семейство Вязовые (Ильмовые).

Совсем рядом с бывшей узкоколейкой, около речки произрастает вяз. Дерево этого вида встречено на всём маршруте в единственном экземпляре.

Обыкновенное для наших лесов дерево. Его можно встретить повсюду. Это дерево-долгожитель (живет до пятисот лет, а то и больше), до трех метров в поперечнике, высотой до двадцати метров.

Бывает так: изо всех сил ударил топором, а полено целехонько. Да еще и топор никак из него не вытащишь - завяз. Изрядно приходится потрудиться, чтобы расколоть полено. А все потому, что волокна древесины неровные, плохо отделяются друг от друга. Топор увязает в полене - вязкое дерево. Вот и отгадка.

Люди давно отгадали секрет дерева, давно поняли, что древесина вяза твердая, упругая, вязкая. И, тем не менее, вяз в русских народных промыслах считался первостатейным материалом. Из него делали высококачественные дуги, оглобли, полозья, шла древесина и на различные поделки - у нее красивый рисунок. Кроме того, она не трескается при высыхании, не коробится от воды. Не случайно, например, каюты на кораблях отделывают вязом, да и немало деталей на кораблях сделаны из древесины этого дерева. Даже многие постройки «самого мокрого» города в мире - Венеции стоят на сваях, сделанных из вяза.

Издавна использовалась кора вяза в народной медицине, в трудные времена она даже шла в пищу.

Но ведь и живое дерево не безразлично человеку: вяз – прекрасный «пылесос» из лучших очистителей воздуха от пыли и сажи. А кроме того, это очень красивое дерево.

3.7. Остановка 6. Переправа через речку Кокшарка.

Это место, где когда-то был небольшой деревянный мост через лесную речку Кокшарка, в настоящее время моста нет, но по обе стороны насыпи к речке ведёт тропинка и существует небольшая переправа из брёвен. Место это интересно для изучения растений влажных мест обитания, первоцветов, водных растений, здесь можно встретить земноводных и пресмыкающихся.

В летний период речка почти пересыхает, весной здесь обильно цветут купальницы, ветреницы.

3.8. Конец маршрута. Сообщество смешанного леса.

По обе стороны от тропы после переправы произрастает сравнительно молодой лес, который можно отнести к мелколиственным лесам. Здесь преобладают берёза и осина – породы быстрорастущие, светолюбивые. По-видимому, этот лес вторичен по своему происхождению, то есть возник на месте уничтоженного, вырубленного коренного леса. Вероятно, коренной лес был преимущественно еловым, так как наблюдается интенсивное восстановление ели. Ель разного возраста, здесь можно наблюдать различные стадии смены берёзового леса еловым. Испытывая недостаток света, берёза постепенно исчезает из древостоя, уступая место ели.

Кроны берёзы и осины пропускают много света. Поэтому под пологом древостоя достаточно места для развития растений нижних ярусов. В кустарниковом ярусе встречается немного кустарников – бересклет, малина, крушина, в основном много елового подроста.

4.Этапы реализации проекта.

Создание учебной экологической тропы требует времени, чёткого плана работы, систематических исследований на местности.

В соответствии с целями и задачами мы разработали план – график основных работ на тропе по годам, распределили ответственных, среди учащихся провели творческие конкурсы.

Все данные обобщили в таблице.

| № | Вид деятельности. | Год. | Ожидаемый результат. |

| 1. | 1 этап – подготовительный. Экскурсии на тропе. Сбор информации о растениях и других интересных объектах на маршруте бывшей узкоколейной дороги. Измерение длины маршрута. Беседы со старожилами пос. Шеманиха об истории создания узкоколейной дороги. |

| Информация о собранном материале обобщена в виде учебно-исследовательской работы «Изучение характера растительности в районе бывшей узкоколейной дороги» |

| 2. | 2 этап – создание тропы с остановками на маршруте. Познавательные экскурсии по тропе. Сооружение переправы через речку. Проведение творческого конкурса среди учащихся на лучшее оформление остановок и памяток на тропе. Очистка тропы от старых ветвей и деревьев. Создание инициативной экологической группы. Сотрудничество с местным лесхозом, оформление паспорта на экологическую тропу в соответствии с общепринятыми нормами. |

| Учебно-исследовательская работа – «Проект экол. Тропы». Творческие работы учащихся – «Растения – барометры», «Первоцветы». Участие в экологических конкурсах.

|

| 3. | 3 этап – завершающий, оценочный. Оформление остановок в виде плакатов и памяток, торжественное открытие тропы и проведение экскурсий. Занятия с экскурсоводами. |

| Экологический конкурс- путешествие по тропе. Оформление творческого отчёта по результатам работы. |

Основные направления работы учащихся на экологической тропе.

5. Выводы по результатам исследования.

Цель данной работы заключалась в том, чтобы на основании проведённых исследований и наблюдений оформить собранный материал в виде проекта создания экологической учебной тропы для проведения экскурсий, отдыха учащихся, для ведения природоохранной работы.

От бывшей узкоколейной дороги осталась прямая, ровная тропа, со всех сторон окружённая разнообразной растительностью, место очень красивое и живописное. Весной здесь можно увидеть цветение первоцветов – ветреницы, ландыша, медуницы, купальницы. Летом развиваются травы, как правило, теневыносливые, тропа постепенно зарастает, растительность надвигается со всех сторон на тропу, создаёт препятствия для продвижения.

При знакомстве с растениями, было установлено наличие представителей растений, относящихся ко всем известным жизненным формам – кустарники, кустарнички, многолетние и однолетние травы, деревья.

Кроме этого, при исследовании данной местности были обнаружены растения редкие, ядовитые, лекарственные, папоротники, эпифитные мхи, хвощи, лишайники. Все эти растения могут служить объектами для исследования.

При подведении результатов проделанной работы, можно сформулировать следующие выводы по её результатам.

1. Данная местность – территория бывшей узкоколейной дороги по всему изученному маршруту является идеальным местом для организации учебной экологической тропы.

2. Изученный видовой состав растений узкоколейки позволяет сделать вывод о том, что практически все растения являются типичными для смешанного леса и имеют различные приспособления для жизни в лесном сообществе – широкие, плоские, зелёные листья, ярко выраженную листовую мозаику, ярусность в размещении растений разных жизненных форм.

3. Особый интерес представляют редкие растения.

На территории узкоколейки обнаружены 3 растения волчеягодника. Это растение является редким и охраняемым на территории Нижегородской области.

4. При изучении и описании растений были отмечены интересные особенности каждого, например, копытень – типичное тенелюбивое растение, семена которого расселяют муравьи, кислица – растение – барометр, на его примере можно наблюдать движение листьев в зависимости от влажности и времени суток.

5. На территории узкоколейки имеется участок, заселённый влаголюбивыми растениями, такими, как таволга, гравилат, купальница.

6. На территории маршрута встречаются разновозрастные растения ели, вяз в единственном экземпляре.

7. Проделанная работа по изучению видового состава растений имеет практическое значение – информационное, природоохранное, краеведческое.

Библиографический список

Аверкиев Д.С., Аверкиев В.Д. Определитель растений Горьковской области. – Горький.: Волго – Вятское книжное издательство, 1985.

Дмитриев Ю., Пожарицская М. Твоя Красная книга. – М.: Молодая гвардия, 1983.

Киселева М.Ю., Морухин М.В. Полевой практикум по экологическим дисциплинам. – Нижний Новгород.: Волго – Вятская академия государственной службы, 2000.

Комарницкий Н.А., Кудряшов Л.В. Ботаника. Систематика растений. – М.: Просвещение, 1975.

Махлаюк В.П. Лекарственные растения в народной медицине. – Саратов.: Приволжское книжное издательство, 1992.

Новиков В.С., Губанов И.А. Школьный атлас – определитель высших растений. – М.: Просвещение, 1985.

Самкова В.А. Мы изучаем лес. – М.: Центр экология и образование, 1993.

Школьник Ю. Растения. Полная энциклопедия. – М.: ЭКСМО, 2007.

Приложение.

Приложение 1.

Таблица 1.

Видовой состав изученных растений, встречающихся на всём протяжении узкоколейки.

| № | Вид. | Жизненная форма | Встречаемость. | Местообитание. | Практическое значение |

| 1. | Копытень европейский | Многолет няя трава | Встречается В больших количествах | Тенистые хвойно-широколиствен ные леса | Растение ядовитое, лекарственное. |

| 2. | Кислица обыкновенная. | Многолет няя трава. | Встречается в больших количествах | Леса, особенно еловые. | Растение пищевое. |

| 3. | Сныть обыкновенная | Многолетняя трава | Встречается в больших количествах | Поляны, опушки, тенистые леса. | Пищевое, кормовое и медоносное растение. |

| 4. | Медуница неясная | Многолет няя трава. | Встречается изредка. | Леса, лесные овраги, заросли кустарников. | Растение медоносное |

| 5. | Звездчатка жестколистная | Однолетняя трава | Встречается в небольших количествах | Обыкновенное лесное растение,кустарники. | Медоносное и кормовое растение. |

| 6. | Вероника дубравная. | Многолетняя трава. | Встречается изредка. | Леса, заросли кустарников, опушки, поляны. | Лекарственное растение. |

| 7. | Ветреница дубравная. | Многолетняя трава | Встречается в больших количествах | Сырые леса. | Растение ядовитое. |

| 8. | Герань лесная. | Многолетняя трава. | Встречается изредка | Растёт в лесах среди кустарников. |

|

| 9. | Гравилат речной. | Многолетняя трава. | Образует заросли только у берега речки. | Сырые леса, кустарники, берега водоёмов. |

|

| 10. | Таволга вязолистная. | Многолетняя трава. | Образует заросли только у берега речки. | Сырые луга, болота, леса, берега водоёмов. | Лекарственное растение. |

| 11. | Грушанка круглолист ная. | Многолетняя трава. | Встречается в небольших количествах группами. | Обычное растение лесов, особенно хвойных, а также смешанных, мелколиственных. | Лекарственное растение. |

| 12. | Майник двулистный. | Многолетняя трава | Одиночные растения. | Растёт по лесам, преимущественно хвойным. |

|

| 13. | Вороний глаз четырёхлистный | Многолетняя трава. | Одиночные растения. | Обычное лесное растение | Растение ядовитое, вызывает рвоту. Лекарственное растение. |

| 14. | Селезёночник очерёднолистный | Многолетняя трава. | Встречается в небольших количествах | По берегам ручьёв, ключей, по сырым лесам. |

|

Приложение 2.

Таблица 2.

Список деревьев и кустарников на всём протяжении маршрута.

| № | Вид | Встречаемость | Практическое значение. Примечания. |

| 1. | Ель европейская. | Встречается на всём протяжении узкоколейки, как в виде взрослых, старых деревьев, так и виде молодых растений, образующих тесные заросли. Ель постепенно вытесняет все остальные виды. | Одна из главных лесообразующих пород. Древесина используется в строительстве, для изготовления мебели, идёт на производство бумаги и картона. |

| 2. | Берёза бородавчатая. | Встречается на всём протяжении маршрута в виде взрослых старых деревьев | Стволы таких деревьев у основания на уровне 1-1,5 м сплошь покрыты мхами. |

| 3. | Осина. | Встречается местами в виде взрослых деревьев и густых зарослей молодого подроста. | На стволах взрослых деревьев встречается ярко-жёлтый лишайник- стенная золотянка. |

| 4. | Вяз гладкий. | Одиночное дерево. | Растёт в лесах, лесных оврагах, на опушках. Даёт ценную древесину. |

| 5. | Бересклет бородавчатый. | Встречается в виде отдельных растений и группами по обе стороны узкоколейки. | Обыкновенное растение лесов и зарослей кустарников. Цветёт в мае – июне. Растение техническое. |

| 6. | Малина обыкновенная. | Образует густые заросли по обе стороны узкоколейки. | Пищевое, лекарственное растение. |

| 7. | Волчеягодник обыкновенный, или Волчье лыко | На всём протяжении узкоколейки были отмечены 3 одиночных растения. | Растение редкое, нуждается в охране, ядовитое. |

| 8. | Крушина ломкая. | Встречается в виде зарослей среди других кустарников. | Лекарственное, красильное, медоносное растение. |

Приложение 3.

План карта местности.

.