СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Репрезентация концепта "Богатство" и "Wealth" средствами пословичного и фразеологического фондов английского и русского языков

Материал представляет собой лекцию-анализ пословиц и фразеологизмов английского и русского языков.

Просмотр содержимого документа

«Репрезентация концепта "Богатство" и "Wealth" средствами пословичного и фразеологического фондов английского и русского языков»

РЕПЕРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «БОГАТСТВО»/ «WEALTH» СРЕДСТВАМИ ПОСЛОВИЧНОГО И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДОВ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ

Актуализация идеи В. фон Гумбольдта, согласно которой язык делает человека человеком, имеет своей целью изучение языка в тесной связи с человеческим сознанием, мышлением, духовно-практической деятельностью. В связи с этим сопоставление понятий различных лингвокультурных общностей созвучно времени. На современном этапе развития лингвистическая наука все большее внимание уделяет сопоставительному изучению языков. Особую роль в сопоставительных исследованиях играет такая отрасль современной лингвистики как лингвокультурология. Предпосылки возникновения лингвокультурологии отмечаются в трудах отечественных и зарубежных лингвистов (Ф.И. Буслаев, АЛ. Потебня, В. Гумбольдт, Э. Сепир, Б. Уорф). В самостоятельное направление в лингвистике лингвокультурология выделилась в 90-е годы XX века (В.В. Воробьев, В.А. Маслова, Ю.С. Степанов, В.Н. Телия, В.М. Шаклеин и др). Данное направление лингвистики занимается выделением и описанием базовых концептов русской культуры (Ю.С. Степанова); исследованием универсальных терминов культуры, которые извлекаются из текстов разных времен и народов (Н.Д. Арутюнова); анализом фразеологизмов в свете лингвокультурологии (В.Н. Телия). Учитывая данный факт одним из базовых понятий лингвокультурологии является концепт, к описанию которого обращались А.В. Артемова, А,П. Бабушкин, Е.В. Бабаева, С.А. Голубцов, Т. Н. Данькова, Е.Е. Каштанова, В.В. Леонтьев, Г.Г. Слышкин, Н.Н. Панченко, Ю.Д. Тильман, В,И. Харитонов, Т.Н. Федотова и др.

Расширение исследований в области лингвокультурологии во многом объясняется сменой парадигм в лингвистике. Современный этап развития научной мысли характеризуется важнейшим методологическим сдвигом в сторону гуманитарного знания. В центре внимания современной лингвистики находятся проблемы, связанные с отражением национальной культуры и истории в языках. Роль языка в накоплении культуры очевидна и очень велика. При этом язык, будучи одним из основных признаков нации, выражает культуру народа, который на нем говорит, т.е. творит национальную культуру. Пословицы и ФЕ представляют незаменимый материал для исследования культуры народа, обладают сложной семантикой и формой и одновременно тяготеют как к кругу языковых явлений, так и к области фольклора.

Пословицы любого языка находятся на периферии фразеологии и фольклора, активность изучения данных единиц не случайна: в них хранится отражение глубинного знания и архетипов человеческого сознания, которые могут проявляться как в древних фольклорных образованиях, так и в современных штампах массового сознания (реклама, идеологические тексты). Кроме того, пословицы и ФЕ отражают совокупность мнений, выработанных народом как лингвокультурной общностью, и дают возможность обнаружить значимые ментальные ценности этноса. Наряду с чисто английскими ФЕ в английской фразеологии имеется много интернациональных фразеологизмов.

Изучением русских и английских пословиц и ФЕ занимались многие лингвисты, исследуя разные аспекты: происхождение и статус пословиц (В.Л. Архангельский, Ф.И. Буслаев, В.И. Даль, А.И. Молотков, С.И. Ожегов, А.А. Потебня, В.Н. Телия, Н.М. Шанский), семантику (А.П. Аникин, Е.М. Верещагин, Ю.А. Гвоздарев, В.Г. Костомаров,), художественные особенности (В.М. Мокиенко, Л.А. Морозова, Л.С. Панина), структуру (Н. Барли, Г.Л. Пермяков, З.К. Тарланов) и др.

Актуальность данной работы определяется тем, что данный концепт, составляя систему ценностей человека, наряду с понятиями как счастье, грех, смерть, правда, жизнь, опирается на местные, национальные, культурно-исторические традиции, религиозные воззрения этносов.

Объектом исследования данной работы является концепт «богатство» и сфера его проявления в русской и английской языковых картинах мира.

В качестве предмета исследования выступают русские и английские ФЕ и пословицы.

Целью данной работы является исследование, реконструкция, структурирование и описание концепта «богатство» / «wealth» в пословичном и фразеологическом фондах русского и английского языков.

Поставленная цель конкретизируется в следующих задачах:

Представить основные характеристики описания языка в современной лингвистике, связанные с выделением концепта как этно-лингвокультурного образования и базового элемента языковой и культурной картин мира двух народов;

Определить систему средств репрезентации концепта «богатство» / «wealth», особенности семантики их компонентов в пословичном и фразеологическом фондах русского и английского языков;

Выстроить полевую структуру концепта «богатство» / «wealth», определить его структурные компоненты в двух разносистемных языках;

Определить универсальные и релевантные черты репрезентации концептов «богатство» / «wealth» в двух культурах и соотнести их с аксиологической шкалой и отдельными чертами национального характера.

В Лингвистическом энциклопедическом словаре. Пословица – краткое, устойчивое в речевом обиходе, как правило, ритмически организованное изречение назидательного характера, в котором зафиксирован многовековой опыт народа.

ФЕ – устойчивые словосочетания с осложненной семантикой, не образующиеся по порождающим структурно-семантическим моделям переменных сочетаний.

Будучи неотъемлемым элементом фольклора, а в более широком смысле и народно-разговорного языка в целом, пословица полностью удовлетворяет следующим требованиям:

1) выражает объективацию через конкретные и знакомые образы, воспринимается как глубокое и обобщенное и в то же время как естественное, эмоциональное и доходчивое изречение. (Цыплят по осени считают [Даль, 1998, т. 4: 569]; Grain by grain, and the hen fills her belly [CODP, 2004: 401]).

2) Слаженность звучания и ритмичность: (Money spent on the brain is never spent in vain[CODP, 2004:302]; У скупого рубль плачет, а у щедрого и полушка скачет [Даль, 1998, т. 4: 107])

3) Лаконичность. (Баба с возу – кобыле легче [Даль, 1998, т. 2: 234]; No pains, no gains [CODP, 2004: 401])

4) Иносказательность. (Орлом комара не травят [Даль, 1998, т. 2: 213]; A hungry belly has no ears[CODP, 2004: 76])

Большое значение имеет классификация, сделанная В.В. Виноградовым [Виноградов,1986:35], на которую мы и опираемся в своем исследовании. В зависимости от степени мотивированности значения фразеологизма значениями слов, входящих в его состав, и от степени их спаянности выделяют следующие типы фразеологизмов:

1. Фразеологические сращения, или идиомы – это абсолютно неделимые, неразложимые устойчивые сочетания, общее значение которых не зависит от значения составляющих их слов: kick the bucket (разг.) – загнуться, умереть, протянуть ноги[CODP, 2004:26]; send smb. to Coventry – бойкотировать кого- либо, прекратить общение с кем-либо[CODP, 2004:59]; at bay – загнанный, в безвыходном положении[CODP, 2004:24]; be at smb.’s beck and call – быть всегда готовым к услугам; быть на побегушках[CODP, 2004:29].

Фразеологические сращения обладают рядом характерных признаков:

в их состав могут входить так называемые некротизмы – слова, которые нигде, кроме данного сращения, не употребляются, непонятны вследствие этого с точки зрения современного языка;

в состав могут также входить архаизмы;

они синтаксически неразложимы;

в них невозможна в большинстве случаев перестановка компонентов;

они характеризуются непроницаемостью – не допускают в свой состав дополнительных слов.

2. Фразеологические единства – это устойчивые сочетания слов, в которых при наличии общего переносного значения отчетливо сохраняются признаки семантической раздельности компонентов: to spill the beans – выдать секрет[CODP, 2004:321]; to paint the devil blacker than he is – сгущать краски[CODP, 2004:119]; to put a spoke in smb.’s wheel – вставлять палки в колеса[CODP, 2004:465]; to gild refined gold – золотить чистое золото, стараться улучшить, украсить что-либо и без того достаточно хорошее[CODP, 2004:121].

По мнению В.Н. Телия, «Фразеологические единства несколько сближаются с фразеологическими сращениями своей образностью, метафоричностью» [Телия,1988: 18]. Но в отличие от фразеологических сращений, где образное содержание раскрывается только диахронически, во фразеологических единствах образность, переносность осознается с точки зрения современного языка.

Фразеологических единства также обладают рядом характерных признаков:

1. яркая образность и вытекающая отсюда возможность совпадения с параллельно существующими словосочетаниями – to throw dust into smb.’s eyes[CODP, 2004:132], to be narrow in the shoulders[CODP, 2004:431], to burn one’s fingers[CODP, 2004:236], to burn bridges[CODP, 2004:];

2. сохранение семантики отдельных компонентов – to put a spoke in smb.’s wheel[CODP, 2004:512;

3. невозможность замены одних компонентов другими – to hold one’s cards close to one’s chest[CODP, 2004:274];

4. эмоционально-экспрессивная окрашенность играет решающую роль – to throw dust into smb.’s eyes[CODP, 2004:132], to paint the devil blacker than he is[CODP, 2004:122];

5. способность вступать в синонимические отношения с отдельными словами или другими фразеологизмами – to gild refined gold = to paint the lily[CODP, 2004:121].

3. Фразеологические сочетания. В. В. Виноградов называет фразеологическими сочетаниями «… устойчивые обороты, в состав которых входят слова и со свободным, и с фразеологически связанным значением» [Виноградов, 1986:37]. Например, a bosom friend – закадычный друг[CODP, 2004:121]; a pitched battle– ожесточенная схватка;(to have) a narrow escape – спастись чудом[CODP, 2004:217]; to frown one’s eyebrows – насупить брови[CODP, 2004:123]; Adam’s apple – адамово яблоко[CODP, 2004:11]; a Sisyfean labor – Сизифов труд[CODP, 2004:415]; rack one’s brains – ломать голову усиленно думать, вспоминать и т.д.[CODP, 2004:24].

Можно выделить следующие признаки фразеологических сочетаний:

1. в них допустима вариантность одного из компонентов – a bosom friend – закадычный друг, a bosom buddy – закадычный приятель[CODP, 2004:121];

2. возможна синонимическая замена стержневого слова – a pitched battle – ожесточенная схватка, a fierce battle – свирепая схватка[CODP, 2004:36];

3. возможно включение определений –he frowned his thick eyebrows, он насупил густые брови[CODP, 2004:123];

4. допустима перестановка компонентов –a Sisyfean labor – Сизифов труд, a labor of Sisyphus – труд Сизифа[CODP, 2004:415];

5. обязательно свободное употребление одного из компонентов и связанное употребление другого – a bosom friend – закадычный друг[CODP, 2004:121]: закадычным не может быть враг или кто-либо другой.

4. Фразеологические выражения - это только обороты с буквальным значением компонентов. В состав фразеологических выражений включают многочисленные английские пословицы и поговорки, которые употребляются в прямом значении, не имеют образного аллегорического смысла: live and learn – век живи, век учись[CODP, 2004:118]; better untaught than ill taught – лучше быть неученым, чем неправильно ученым[CODP, 2004:432]; many men, many mind – сколько голов, столько и умов[CODP, 2004:165]; easier said then done – легче сказать, чем сделать[CODP, 2004:76]; nothing is impossible to a willing heart – кто хочет, тот добьется [CODP, 2004:109] [Кунин, 2001: 32]. Их единственная особенность – воспроизводимость: они используются как готовые речевые единицы с постоянным лексическим составом и определенной семантикой.

Таким образом, анализ литературы по фразеологии английского и русского языков показал, что отечественным ученым принадлежит «пальма первенства» в выделении фразеологии как самостоятельной лингвистической дисциплины, а также в разработке основных методов исследования фразеологических единиц А.В.Куниным, В.В.Виноградовым [Виноградов, 1977:121] и И.В.Арнольд [Арнольд, 1973:164].

Большое значение имеет классификация, сделанная В. В. Виноградовым [Виноградов,1986:35]. В зависимости от степени мотивированности значения фразеологизма значениями слов, входящих в его состав, выделяют следующие типы фразеологизмов: фразеологические сращения, фразеологические сочетания и фразеологические единства.

Итак, как происходит РЕПЕРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «БОГАТСТВО»/ «WEALTH» СРЕДСТВАМИ ПОСЛОВИЧНОГО И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДОВ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ

При анализе было выявлено, что концепт объективируется ключевой единицей, образующей ядерный слой, которым является лексема «богатство», характеризующаяся высокой частотностью употребления в русских пословицах и ФЕ: Богатством в рай не взойдешь [Даль, 1998: т.1:102]; Богатство с деньгами, голь с весельем [Даль, 1998, т.1:482]. В около ядерную зону входят лексемы: быть богатым, богатеть, богач – все дериваты лексемы «богатство»: Богатый врет – никто не уймет [Даль, 1998, т.1: 102]; Богачи едят калачи, да не спят ни в день, ни в ночи [Даль, 1998, т.1: 102].

К ближней периферии концепта «богатство» в русском языке относятся лексемы: обеспеченность, изобилие, щедрость, обильность, изобильность, роскошь, шик, дорогой и их дериваты: дорого бы отдал [ФСРЯ, 1987: 127]; дорого заплатил [ФСРЯ, 1987: 169].

Периферийная часть репрезентируется национально-маркированными названиями денежных единиц: грош, алтын, гривна, копейка, рубль, пятак: Алтын серебра не ломит ребра [Даль, 1998, т.1: 12], копейка в копейку [ФСРЯ, 1987: 205]; Ближняя копеечка дороже дальнего рубля [Даль, 1998, т.4: 158]; лексемами золото и деньги и их дериватами: денег куры не клюют [ФСРЯ, 1987: 218]; золотые горы [ФСРЯ, 1987: 118].

Рассмотрим семантико-ассоциативное поле рассматриваемого концепта на примере английского языка.

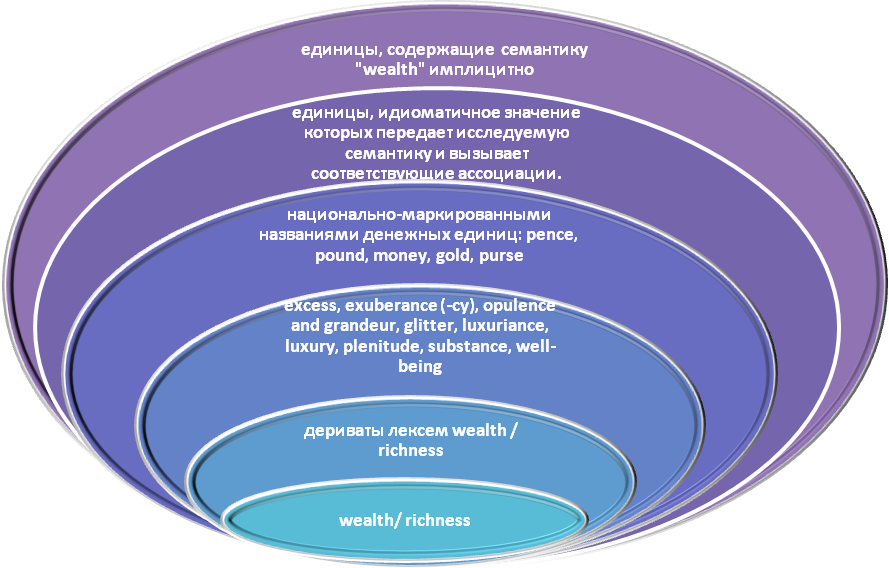

В семантико-ассоциативном поле концепта «wealth» в английском языке также можно выделить ядро и периферию и соответствующие слои. Ядро поля представляют лексемы «wealth» и «richness»: Wealth is nothing without health – Богатство – ничто без здоровья [CODP, 2004:634];

В около ядерной зоне располагаются фразеологические и пословичные единицы, содержащие дериваты лексем «wealth» и «richness», например, rich, wealthу, to be rich, a man of rich: One law for the rich and another for the poor – Один закон для богачей, а другой для бедняков [CODP, 2004: 431]; strike it rich – внезапно разбогатеть [CODP, 2004: 431].

Ближнюю периферию составляют лексемы: excess, exuberance (-cy), opulence and grandeur, glitter, luxuriance, luxury, plenitude, substance, well-being и их дериваты: to live in the lap of luxury - купаться в золоте [РАФСП, 2001: 220].

К периферии относятся национально-маркированные названия денежных единиц: penny, pence, pound, а также лексемы: money, gold, purse и др.: Money to burn – много денег [CODP, 2004: 271]; A light purse makes a heavy heart – Когда кошелек легок – на сердце тяжело [CODP, 2004: 345].

Дальняя периферия представлена разнообразными лексическими единицами, идиоматичное значение которых передает исследуемую семантику и вызывает соответствующие ассоциации: a well-feathered nest - лакомый кусочек (место под солнцем) [РАФСП, 2001: 339]; No pains, no gains- Без трудов нет и заработка [CODP, 2004: 401].

Крайняя периферия семантико-ассоциативного поля концепта «wealth» представлена лексемами, репрезентирующими семантику «богатство» имплицитно: Waste not, want not – Не проматывай и не будешь нуждаться [CODP, 2004: 631]; Lay out –нуждаться [CODP, 2004: 239]; Poverty is not a shame, but the being ashamed of it is- Бедность – не позор, позор стыдиться бедности [CODP, 2004: 217].

Язык, как известно, является зеркалом культуры, отражает не только реальный мир, реальные условия жизни человека, но и общественное самосознание народа, его менталитет, национальный характер, традиции, обычаи, систему ценностей, видение мира. В языковой и речевой идиоматике – пословицах и ФЕ – том слое, который является национально специфичным, наиболее полно и ярко воплощается система ценностей, общественная мораль, отношение к миру, к людям, к другим народам. Безусловно, данные единицы входят в языковую картину мира, имеющую тесную связь с культурной картиной мира определенного этноса. При сопоставлении языковых и, особенно, культурных картин мира выявляется неодинаковое преломление действительности в сознании различных этносов. Данный факт связан с различиями в истории, условиях жизни, общественном сознании, опыте и отражается в собственном для каждого языка наборе единиц, репрезентирующих тот или иной концепт в языке.

Данные единицы как лингвокультурные явления вызывают в сознании носителей языка определенную совокупность сведений, которая, с одной стороны, определяет логическую конструкцию выражения, а с другой – обусловливает границы употребления данного выражения, его стилистику, связь с определенными жизненными ситуациями, явлениями истории и культуры народа. Совокупность этих сведений составляет культурно-исторический фон пословицы и ФЕ и обеспечивает наличие в пословицах и ФЕ культурно-маркированных единиц, которые можно рассмотреть в различных аспектах (история, авторство, источник, оформленность, способы выражения – денотация и коннотация).

Особый интерес в изучении данных единиц представляют культурно-языковые характеристики, которые могут быть описаны в межъязыковом сопоставлении при помощи культурных концептов – многомерных смысловых образований, включающих ценностный компонент.

Именно в контексте пословиц и ФЕ базовые национальные ценности переосмысливаются в соответствии с национально-культурным опытом, демонстрируя поразительную ментальную «гибкость» и многозначность в оценке наиболее значимых для человека ценностей. Сопоставить особенности русского и английского мировосприятия представляется возможным на примере анализа концепта «Богатство» «Wealth» в обеих культурах.

При анализе было выявлено, что концепт объективируется ключевой единицей, образующей ядерный слой, которым является лексема «богатство», характеризующаяся высокой частотностью употребления в русских пословицах и ФЕ: Богатством в рай не взойдешь [Даль, 1998:102]; Богатство с деньгами, голь с весельем [Даль, 1998:482]. В около ядерную зону входят лексемы: быть богатым, богатеть, богач – все дериваты лексемы «богатство»: Богатый врет – никто не уймет [Даль, 1998:102]; Богачи едят калачи, да не спят ни в день, ни в ночи [Даль, 1998:102].

К ближней периферии концепта «богатство» в русском языке относятся лексемы: обеспеченность, изобилие, щедрость, обильность, изобильность, роскошь, шик, дорогой и их дериваты: дорого бы отдал [ФСРЯ, 1987: 127]; дорого заплатил [ФСРЯ, 1987: 169].

Периферийная часть репрезентируется национально-маркированными названиями денежных единиц: грош, алтын, гривна, копейка, рубль, пятак: Алтын серебра не ломит ребра [Даль, 1998:12], копейка в копейку[ФСРЯ, 1987, 205]; Ближняя копеечка дороже дальнего рубля [Даль, 1998:158]; лексемами золото и деньги и их дериватами: денег куры не клюют [ФСРЯ, 1987, 218]; золотые горы [ФСРЯ, 1987:118].

Зона дальней периферии представлена разнообразными лексическими единицами, идиоматичное значение которых передает исследуемую семантику и вызывает соответствующие ассоциации. Данные единицы нередко организуют ФЕ, на базе которой может появиться и пословица: на широкую ногу [ФСРЯ, 1987, 284]; теплое местечко [ФСРЯ, 1987, 244]; в ажуре [ФСРЯ, 1987, 80].

Крайнюю периферию составляют единицы, содержащие семантику богатства имплицитно, эксплицитной является семантика «бедность». Данные пословицы, на наш взгляд, могут выступать репрезентаторами концепта «богатство» в определенных контекстах, так как человеческое мышление прекрасно воспринимает информацию, организованную по принципу контраста: Бедность не порок [Даль, 1998:345]; Перебиваться с хлеба на квас [Даль, 1998:313]; ветер гуляет / свистит в карманах [ФСРЯ, 1987, 218].

С хема №1. Семантико-ассоциативное поле концепта «богатство» в русском языке

хема №1. Семантико-ассоциативное поле концепта «богатство» в русском языке

Рассмотрим семантико-ассоциативное поле рассматриваемого концепта на примере английского языка. В семантико-ассоциативном поле концепта «wealth» в английском языке также можно выделить ядро и периферию и соотвентствующие слои. Ядро поля представляют лексемы «wealth» и «richness»: Wealth is nothing without health – Богатство – ничто без здоровья [CODP, 2004:634]; Wealth like want ruins many-Богатство, как и нужда, многих губит [CODP, 2004:634]. В около ядерной зоне располагаются фразеологические и пословичные единицы, содержащие дериваты лексем «wealth» и «richness», например, rich, wealthу, to be rich, a man of rich: One law for the rich and another for the poor – Один закон для богачей, а другой для бедняков [CODP, 2004: 431]; strike it rich – внезапно разбогатеть [CODP, 2004: 431]. Ближнюю периферию составляют лексемы: excess, exuberance (-cy), opulence and grandeur, glitter, luxuriance, luxury, plenitude, substance, well-being и их дериваты: to live in the lap of luxury - купаться в золоте [РАФСП, 2001: 220];

С хема № 2 Семантико-ассоциативное поле концепта «wealth» в английском языке

хема № 2 Семантико-ассоциативное поле концепта «wealth» в английском языке

К периферии относятся национально-маркированные названия денежных единиц: penny, pence, pound, а также лексемы: money, gold, purse и др.: Money to burn – много денег [CODP, 2004:271]; A light purse makes a heavy heart – Когда кошелек легок – на сердце тяжело[CODP, 2004:345].

Дальняя периферия представлена разнообразными лексическими единицами, идиоматичное значение которых передает исследуемую семантику и вызывает соответствующие ассоциации: a well-feathered nest - лакомый кусочек (место под солнцем) [РАФСП, 2001: 339];No pains, no gains- Без трудов нет и заработка [CODP, 2004: 401].

Крайняя периферия семантико-ассоциативного поля концепта «wealth» представлена лексемами, репрезентирующими семантику «богатство» имплицитно: Waste not, want not – Не проматывай и не будешь нуждаться [CODP, 2004: 631]; Lay out –нуждаться [CODP, 2004:239]; Poverty is not a shame, but the being ashamed of it is- Бедность – не позор, позор стыдиться бедности [CODP, 2004:217].

Таким образом, качественная репрезентация семантико-ассоциативного поля концепта «богатство»/ «wealth» в обоих языках представлена идентичными средствами. Несколько иная картина при количественном анализе данных единиц.

Таблица 1

| | Ядро | Около ядерная зона | Ближняя периферия | Периферия | Дальняя периферия | Крайняя периферия |

| Русский язык | 8% | 16% | 3% | 51% | 8% | 14% |

| Английский язык | 5% | 12% | 3% | 42% | 27% | 11% |

Количественные данные по исследованию пословиц и ФЕ с положительной, отрицательной и нейтральной коннотацией в английском и русском языках также представляют особый интерес. Нами был проанализирован корпус русских пословиц и ФЕ, имплицитно и эксплицитно реализующих семантику «богатство» в русском и английском языках, что позволяет рассматривать данные единицы как репрезентанты семантико-ассоциативного поля «богатство»/ «wealth». В русском языке насчитывается 350 единиц, в английском – 180 единиц. Количественные данные о ФЕ и пословицах о богатстве английского и русского языков, демонстрирующих в разносистемных языках (русский и английский) различную аксиологическую направленность, являются, по нашему мнению, свидетельством специфики языковых и культурных картин мира двух народов, что получило отражение в фразеологическом и пословичном фондах сопоставляемых языков.

Таблица 2

| | ФЕ и пословицы с положительной оценкой | ФЕ и пословицы с отрицательной оценкой | ФЕ и пословицы с нейтральной оценкой |

| Русский язык | 32 % | 38 % | 30 % |

| Английский язык | 33 % | 20 % | 47 % |

Обратимся к количественным данным, приведенным в таблице : особый интерес представляет, на наш взгляд, процентное соотношение русских и английских пословиц и ФЕ с отрицательной оценкой роли богатства в жизни человека, которая в русском языке практически в два раза больше. Вместе с тем, в обоих языках присутствует примерно равное количество пословиц и ФЕ с положительной оценкой. Данное процентное соотношение оказывается возможным из-за существенной разницы в 17% количества пословиц и ФЕ с нейтральной оценкой богатства. Исходя из приведенных данных можно констатировать, что в русском языке и языковой картине мира наблюдается категоричное и резкое отношение к богатству: концепт «богатство», понимающийся как материальное богатство, осуждается обществом и порицается церковью.

Вместе с тем, результаты показывают, что и в русском и в английском языке достаточно высокий процент пословиц с нейтральной коннотацией. Нам представляется, что это связано с тем, что и большое количество и русских и английских пословиц исследуемого концепта имеют оценочную и назидательную функции и передают в своей внутренней форме (образной составляющей) связь между объективными условиями жизни конкретными материальными, социальными и нормативными сторонами этой жизни. Ряд смысловых доминант представлен только в русском, или только в английском пословичном и фразеологическом фондах и является культурно-специфичными. Это может быть объяснено наличием различных этнических констант.

Сопоставительный анализ фразеологизмов и пословиц русского и английского языков позволяет выявить ряд тенденций, которые характеризуют отношение к богатству в русской и английской культурах. С одной стороны, наличие денег оценивается позитивно в обеих культурах; с другой стороны, обнаруживается, скорее, негативное отношение к их большому количеству в русской культуре, основанное, по всей видимости, на убеждении о невозможности приобретения больших денег честным путем. Отсутствие денег более негативно оценивается в английской культуре, чем в русской, также в ней более резко осуждается расточительность. Более высокую степень одобрения в английской культуре имеет бережливость, экономия денег.

Вместе с тем пословицы и ФЕ англичан и русских имеют много общего, поскольку представления о высоких идеалах, таких как семья, любовь, дружба, преданность и др., везде одинаковы, независимо от места проживания и принадлежности к той или иной нации. Как в русских, так и в английских пословицах и ФЕ богатство сравнивается с другими ценностями, такими, как любовь, дружба, вера, свобода, власть. Причем как в количественном отношении, так и в плане разнообразия противопоставляемых богатству ценностей более образной и идиоматичной выступает русская паремиология и фразеология.

Исследование также показало, что в английской и русской культурах концепт «богатство» напрямую связан с такими понятиями как деньги, труд, лень, накопительство, жадность, к которым наблюдается чрезвычайно сложное и противоречивое отношение со стороны русского и англичанина. Данный факт связан с определенными различиями наших культур, религий, истории.

Согласно протестантскому мировосприятию у человека верующего все должно получаться, потому что с ним Бог, а процветание бизнеса – лучшее тому доказательство. Полученную прибыль не рекомендуется проматывать, нужно снова вкладывать в дело, работать и жить скромно, заботясь не только о постоянном доходе для себя и своей семьи, но и о процветании религиозной общины в целом. В связи с этим мы наблюдаем такие пословицы, как Money begets money – Деньги к деньгам идут [CODP,2004:349]; Light purse is a heavy curse – Легкий кошелек – тяжелое проклятие [CODP, 2004: 299]; Grain by grain and the hen fills her belly – Зернышко по зернышку и курочка сыта [РАФСП, 2001, 234].

Христианство оказывается более ориентировано на область духовного, царство идеального, небесного, а не земного, протестантизм – на мир земной, важность земных деяний для спасения души. Русской культуре свойственна свободная и предметно созерцающая любовь, которая в корне отличается от католической, основанной на умственном и волевом начале.

Так, например, во фразеологических фондах английского языка высока частотность употребления в пословицах и ФЕ с ассоциатом деньги (money) и его синонимов (рубль, грош, копейка, алтын – в русской фразеологии, penny, pound – в английской). Сопоставив данные ФЕ с точки зрения смысловой эквивалентности, можно придти к выводу, что, как ни странно, полной смысловой и функциональной эквивалентности между ними нет даже при наличии одинаковых структур. Так две казалось бы эквивалентных друг другу ФЕ: Money makes money- Деньги идут к деньгам [АРФС, 2006, 342] выражают разное отношение к процессу зарабатывания денег в английской и русской языковых картинах мира. В английской ФЕ глагол «make» указывает на необходимость вложения некоторого усилия, приложения труда к процессу зарабатывания денег. Вообще, в английском языке наблюдается большое количество пословиц, в которых прослеживается идея о связи богатства и трудолюбия: He who would search for pearls must dive for them Тот, кто ищет жемчуг, должен нырять за ним [CODP, 2004: 296] ;He that would eat the fruit must climb the tree - Тот, кто хочет съесть фрукт, должен сначала залезть на дерево[CODP, 2004: 365];No sweet without sweat- Ничего сладкого без пота[CODP, 2004: 349]; Nothing to be got without pains - Ничего не достигнешь без боли[CODP, 2004: 297].

Тогда как, в русской фразеологии очень часто богатство и деньги ассоциируются с желанием лёгкого, не предполагающего никаких усилий способа приобретения материальных благ: От работы (сохи) не будешь богат, а будешь горбат [Даль, 1998:102]; Из топора не богатеют, а горбатеют [Даль, 1998:102]. Другие русские синонимы этого ФЕ также содержат в себе мысль о пассивности, ожидании чуда, момента, когда богатство свалится на человека само. Не было гроша, да вдруг алтын[ФСРЯ, 1987:12].; Деньги– гость, сегодня нет, а завтра горсть[Даль, 1998:428]; Деньги– пух, только дунь на них– и их нет[Даль, 1998:428]; Денежки, что воробушки: прилетят да опять улетят[Даль, 1998:428]; Как нажито, так и прожито[Даль, 1998:236]; за длинным рублем [ФСРЯ, 1987, 134] .

Итак, в русской и английской языковых картинах мира концепт «богатство» /«wealth» занимает важное место. Как в русском, так и в английском пословичном фондах, богатство связано с разнообразными чувствами, имеющими как позитивную, так и негативную эмоциональную окраску. Но отношение к богатству у русских и англичан не совсем одинаково, хотя во многом совпадает. В сознании русского человека глубоко укоренилось негативное отношение к деньгам, накопительству, стремлению к обогащению любой ценой и ростовщичеству, как к неправедному делу, которое тесно связано в нашем менталитете с понятиями правды и честности. Если человек богатеет, то явно не от излишней праведности. Хороший человек богатым быть не может, потому что честным трудом много не заработаешь. Английское общество построено на стремлении занять более высокое место в обществе, что приветствуется и поощряется. Особая значимость придаётся деньгам, как основанию свободы, уверенности человека, возвышающие его в социальном статусе. Но признается также, что богатство часто портит людей, меняет человека в худшую сторону.

Таким образом, проанализированный с точки зрения концепт «богатство»/ «wealth» в русском и английском пословичном и фразеологическом фондах имеет как универсальные черты, так и национально-культурную специфику в русском и английском языках, которая воплощена в английской и русской паремиологии и фразеологии и отражает двоякое понимание концепта «богатство»/«wealth» иногда полярной оценочностью.

Выводы

Пословицы и ФЕ занимают особое место в ряду репрезентаторов ценностных концептов и ярко и объемно представляют те участки национальной языковой картины мира, которые отвечают за номинацию и характеристику культурных ценностей. Коннотативные составляющие концепта детерминируются образным представлением этноса, основанном на ассоциативном восприятии окружающей действительности, как следствие, представляется закономерным построить семантико-ассоциативное поле концепта.

Семантико-ассоциативное поле концепта «wealth» в английском языке представлено: ядро поля представляют лексемы «wealth» и «richness»; в около ядерной зоне располагаются фразеологические и пословичные единицы, содержащие дериваты лексем «wealth» и «richness», например, rich, wealthу, to be rich, a man of rich; ближнюю периферию составляют лексемы: excess, exuberance (-cy), opulence and grandeur, glitter, luxuriance, luxury, plenitude, substance, well-being и их дериваты; к периферии относятся национально-маркированные названия денежных единиц: penny, pence, pound, а также лексемы: money, gold, purse и др.; дальняя периферия представлена разнообразными лексическими единицами, идиоматичное значение которых передает исследуемую семантику и вызывает соответствующие ассоциации; крайняя периферия семантико-ассоциативного поля концепта «wealth» представлена лексемами, репрезентирующими семантику «богатство» имплицитно.

Семантико-ассоциативное поле концепта «богатство» в русском языке представлено: ядром является лексема «богатство»; в около ядерную зону входят лексемы: быть богатым, богатеть, богач – все дериваты лексемы «богатство»; к ближней периферии концепта «богатство» в русском языке относятся лексемы: обеспеченность, изобилие, щедрость, обильность, изобильность, роскошь, шик, дорогой и их дериваты. Периферийная часть репрезентируется национально-маркированными названиями денежных единиц: грош, алтын, гривна, копейка, рубль, пятак лексемами золото и деньги и их дериватами; зона дальней периферии представлена разнообразными лексическими единицами, идиоматичное значение которых передает исследуемую семантику и вызывает соответствующие ассоциации; крайнюю периферию составляют единицы, содержащие семантику богатства имплицитно, эксплицитной является семантика «бедность».

Русская и английская языковые и культурные картины мира имеют как свои специфические черты, так и определенную общность. Понятийный слой концепта «wealth»в английском языке, включает 4 тематические группы: материальное богатство, деньги; эффект богатства (что оно дает); объем (количество) богатства; духовные ценности. В русском языке в базовом, понятийном слое зафиксировано 3 группы: изобилие имущества, денег, возможности с ними связанные, внешняя красота и высокие нравственные чувства, изобилие и разнообразие ценного содержания. В обоих языках анализ пословиц и ФЕ с концептом богатство позволил установить межконцептуальные связи: богатство – дружба, богатство – любовь, богатство – ум, богатство – вера. Вместе с тем, универсальной характеристикой является разрушительная сила богатства, характерная для пословичного и фразеологического фонда обоих языков.

В интерпретации пословиц и ФЕ выделяются, как правило, отрицательный, положительный и нейтральный оценочные (аксиологические) компоненты значения, в основе которых лежит суждение, одобрение или отсутствие одобрения какого-либо явления. Анализ материала показал, что богатство в обеих культурах может иметь как положительную, так и отрицательную, и даже нейтральную оценку. Корпус пословиц и ФЕ, репрезентирующий концепт «wealth» составил 180 единиц. Положительную коннотацию имеют 33% ФЕ и пословиц, отрицательная коннотация содержится в 20 % исследуемых единиц, нейтральной коннотацией обладают 47 % ФЕ и пословиц. В русском языке нами было выявлено 350 ФЕ и пословиц, репрезентирующих концепт «богатство». Положительная коннотация выявлена у 32 % ФЕ и пословиц, отрицательная коннотация представлена в 38 % исследуемых единиц, нейтральной коннотацией обладают 30 % ФЕ и пословиц.

Таким образом, качественная репрезентация семантико-ассоциативного поля концепта «богатство»/ «wealth» в обоих языках представлена идентичными средствами. Несколько иная картина при количественном анализе данных единиц.

Количественные данные по исследованию пословиц и ФЕ с положительной, отрицательной и нейтральной коннотацией в английском и русском языках также представляют особый интерес.

Нами был проанализирован корпус русских пословиц и ФЕ, имплицитно и эксплицитно реализующих семантику «богатство» в русском и английском языках, что позволяет рассматривать данные единицы как репрезентанты семантико-ассоциативного поля «богатство»/ «wealth». В русском языке насчитывается 350 единиц, в английском – 180 единиц.

Особый интерес представляет, на наш взгляд, процентное соотношение русских и английских пословиц и ФЕ с отрицательной оценкой роли богатства в жизни человека, которая в русском языке практически в два раза больше. Вместе с тем, в обоих языках присутствует примерно равное количество пословиц и ФЕ с положительной оценкой. Данное процентное соотношение оказывается возможным из-за существенной разницы в 17% количества пословиц и ФЕ с нейтральной оценкой богатства. Исходя из приведенных данных можно констатировать, что в русском языке и языковой картине мира наблюдается категоричное и резкое отношение к богатству: концепт «богатство», понимающийся как материальное богатство, осуждается обществом и порицается церковью.

Наличие денег оценивается позитивно в обеих культурах; с другой стороны, обнаруживается, скорее, негативное отношение к их большому количеству в русской культуре, основанное, по всей видимости, на убеждении в невозможности приобретения больших денег честным путем. Отсутствие денег более негативно оценивается в английской культуре, чем в русской, также в ней более резко осуждается расточительность. Более высокую степень одобрения в английской культуре имеет бережливость, экономия денег.

Вместе с тем пословицы и ФЕ англичан и русских имеют много общего, поскольку представления о высоких идеалах, таких как семья, любовь, дружба, преданность и др., везде одинаковы, независимо от места проживания и принадлежности к той или иной нации. Как в русских, так и в английских пословицах и ФЕ богатство сравнивается с другими ценностями, такими, как любовь, дружба, вера, свобода, власть.

Исследование также показало, что в английской и русской культурах концепт «богатство» напрямую связан с такими понятиями как деньги, труд, лень, накопительство, жадность, к которым наблюдается чрезвычайно сложное и противоречивое отношение со стороны русского и англичанина. Данный факт связан с определенными различиями наших культур, религий, истории.

Таким образом, представленный в работе сопоставительный анализ репрезентации концепта «богатство» в русском и английском языках позволил обнаружить сходства и различия в русском и английском менталитете, которые должны учитываться при межкультурной коммуникации.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Абакумов СЕ. О концептуальном анализе в народной культуре Концептуальный анализ: Методы, результаты, перспективы: Тез. докл. М., 1990. С.56-57.

2. Аврорин В.А. Проблемы изучения функциональной стороны языка. JI.:1. Наука, 1975.

3. Агаркова Н. Э. Концепт "Деньги" как фрагмент английской языковой картины мира На материале американского варианта английского языка: Дис. … канд. филол. наук: 10.02.04. Иркутск, 2001.

4. Алефиренко Н.Ф. Фразеологическое знание и концепт // Когнитивная семантика: Материалы Второй Международ. шк. - семинара по когнитивной лингвистике 11-14 сент. 2000 / Отв. ред. Н.Н. Болдырев: Тамбов: Тамбов, 2000. С.261.

5. Амирова Т.А., Ольховиков Б.А., Рождественский Ю.В. Очерки по истории лингвистики. М., 1975.С.455-474.

6. Аникин В. П. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор: Пособие для учителя/ В.П. Аникин. М., 1957. С. 9-53.

7. Аничков И.Е. Труды по языкознанию. С-Пб.: Наука, 1997.

8. Антипов Г.А., Сорокин Ю.А. Текст как явление культуры. - Новосибирск: Наука, 1989.

9. Арсеньева А. Т. Концепт "дитя" в русской языковой картине мира: Дис.... канд. филол. наук: 10.02.01. Архангельск, 1989.

10. Артемова А.Ф. Английская фразеология: Спецкурс. Учебное пособие. М.: Высшая школа, 2009. С.208.

11. Арнольд И. В.Лексикология современного английского языка (The English Word). М., Высшая школа, 1986.

12. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М., 1999.

13. Аскольдов С.А. Концепт и слово. Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Под ред. проф. В.П. Нерознака. М., 1997.

14. Апресян Ю.Д. Избранные труды. Т. I. Лексическая семантика. М., 1995 .С. 427.

15. Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка. Воронеж, 1996.

16. Балли Ш. Французская стилистика. М., 1961.

17. Бельчиков Ю.А. Русский язык ХХ век. М.: Изд-во МГУ, 2003.

18. Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию. М., 1963.

19. Богданович Г.Ю Русский язык в аспекте проблем лингвокультурологии. Симферополь: Доля, 2003.

20. Бутенко И.А.О жанрах разговорной речи и их лексикографическом описании. Вестник Харьковского политехнического ун-та №19, 1995. С.123-128

21. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М.: Наука, 1983. С. 412

22. Бурнос, Ирина Валерьевна Русские концепты "душа", "дух", "ум" в сопоставлении с английскими "mind", "soul", "spirit": На материале текстов художественной литературы XIX-XX веков: Дис. … канд. филол. наук: 10.02.01. СПб., 2004.

23. Бухаров В.М. Концепт в лингвистическом аспекте Межкультурная коммуникация. Учебное пособие. Нижний Новгород, 2001. С. 74-84.

24. Вежбицкая А. Н. Язык. Культура. Познание. М., 1997.

25. Вежбицкая А.Н. Понимание культур через посредство ключевых слов. М., 2001.

26. Вежбицкая А., Семантические универсалии и описание языков. М., 1999

27.Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. В поисках новых путей развития лингвострановедения: концепция речеповеденческих тактик. М.: Ин-т рус. яз. им. А. С. Пушкина, 1999. С. 84

28. Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка. М., 1982

29. Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке //А.А. Шахматов. М., 1977.

30. ВоркачевС. Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: Становление антропоцентрической парадигмы // Филологические науки. 2001. № 1.

31. ВоркачевС.Г. Методологические основания лингвоконцептологии //Теоретическая и прикладная лингвистика. Воронеж, 2002.

32. Воркачев С.Г. Методологические основания лингвоконцептологии. Аспекты метакоммуникативной деятельности. Воронеж, 2002.

33. Воркачев С.Г. «Сопоставительная этносемантика паремии (на материале показателей безразличия русского и испанского языков). «Hermeneutic in Russia». Volume, 1998.

34. Воркачев С.Г. Сопоставительная этносемантика телеономных концептов «Любовь» и «Счастье». Русско-английские параллели. Монография. Волгоград: Перемена, 2003.

35. Воркачев С.Г. Любовь как лингвокультурный концепт. Монография. М.: Гнозис, 2007.

36. Воркачев С.Г. Счастье как лингвокультурный концепт. Монография. М.: Гнозис, 2004.

37. Воробьев В.В. Лингвокультурология (теория и методы). - М.: Изд-во РУДН, 1997.

38. Воробьев В.В. Общее и специфическое в лингвострановедении и лингвокультуроведении. Слово и текст в диалоге культур. М., 2000.

39. Выготский Л.С. Мышление и речь. Собр. соч. в 6-ти томах. М., 1975.

40. Головань, Олег Валерьевич Семантико-ассоциативная структура концепта "война": На материале произведений Р. Олдингтона и В. М. Гаршина: Дис.... канд. филол. наук: 10.02.19 Барнаул, 2003.

41. Гвоздев А. Н. Современный русский литературный язык М., 1975.

42. Гриченко Л.В. Текст в пространстве культуры: национальная ориентированность и детерминированность пословиц // Лингвистика и межкультурная коммуникация в современном мире (Материалы IV Международной научно-практической конференции «Лингвистика и межкультурная коммуникация в современном мире» (23 ноября 2010). Чита, 2010. С. 287 – 292.

43. Гриченко Л.В. Репрезентация концепта «wealth» средствами пословичного фонда английского языка // Материалы VII Международной научной конференции «Актуальные проблемы менталингвистики» (28-29 апреля 2011). – Черкассы, 2011. С. 137 – 140.

44. Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры.- М., 1985.

45. Казакевич Э., Весна на Одере. М., 1996.

46. Караулов Ю.Н. Общая и русская идеография. М., 2006.

47.Карташкова Ф.И. Номинация в речевом общении / Иван. гос. ун-т. - Иваново, 2004.

48. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс.- Волгоград: Перемена, 2002.

49. Карасик В.И., Слышкин Г.Г. Лингвокультурный концепт как единица исследования. Методологические проблемы когнитивной лингвистики. Воронеж: ВГУ, 2001.

50. Колесов В.В. Язык и ментальность.- СПб.: Петербургское Востоковедение, 2004.

51. Копыленко М.М., Попова З.Д. Очерки по общей фразеологии. - Воронеж, 1995.

52. Красавский Н.А. Концепт ‘ZORN’ в пословично-поговорочном фонде немецкого языка. Теоретическая и прикладная лингвистика. Выпуск 2. Язык и социальная среда. Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2000.

53. Кубрякова Е.С. Об одном фрагменте концептуального анализа слова "память" // Логический анализ языка. Культурные концепты. М., 1991. С. 51-62.

54. Кубрякова Е.С. Об установках когнитивной науки и актуальных проблемах когнитивной лингвистики. Вопросы когнитивной лингвистики №1. М.: Институт языкознания РАН 2004.

55. Кунин, А. В. Курс фразеологии современного английского языка / А. В. Кунин. М.: Высшая школа, 1986. С. 336 .

56. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Известия РАН. Серия лит и яз. 1993. №1.

57. Литвинов П.П. Фразеология. М.: Примстрой , 2002.

58.Маврицкий С. Страноведение: культура язык - человек // Лингвострановедение в преподавании русского как иностранного: Сборник научно-методических статей. / Под ред. Е. М. Верещагина, В. Г. Костомарова. М., 1979.С. 74-76.

59. Маслова В.Л. Лингвокультурология. М., 2001.

60. Михальчук И.П. Концептуальные модели в семантической реконструкции // ИАН СЛЯ. 1997. Т.56, № 4.

61. Маркарян Э. С., О концепции локальных цивилизаций, Ер., 1962.

62. Мечковская Н. Б. Язык и религия: Лекции по филологии и истории религий. М., 1996.

63. Мокиенко в. М.Проблемы фразеологической семантики. Под ред. Г.А.Лилич. СПб: изд-во СПбГУ, 1996. С. 173.

64. Москвин В.П. Классификация русских метафор. Языковая личность: культурные концепты: Сб. науч. тр. /ВГПУ, ПМПУ. Волгоград — Архангельск: Перемена, 1996.

65. Островский А. Н. Как закалялась сталь. М., 1986.

66. Ощепкова Е.Н. Психолингвистические аспекты речевой маски Кемерово: ИПК «Графика», 2004.

67. Попова З.Д., Стернин И.А. Язык как национальная картина мира. Воронеж, 2000.

68. Потебня А.А. Из лекции по теории словесности. Басня, Пословица, Поговорка. - Харьков, 1994.

69. Прокольева С.М. Механизмы создания фразеологической образности. М.,1996.

70. Рамишвили Г.В. Вильгельм фон Гумбольдт – основоположник теоретического языкознания // Вильгельм фон Гумбольдт Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1984. С.5-33.

71. Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М,: Прогресс, 1960.

72. Сергеева, Дарья Валерьевна Концепт "радость" в русском и английском языках: Сопоставительный анализ на материале произведений Ф.М. Достоевского и Ч. Диккенса: Дис. … канд. филол. наук: 10.02.20 М., 2004.

73. Слышкин Г.Г. От текста к символу: лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании. М.: Academia, 2000.

74.Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М.: Школа «Языки русской культуры», 2001.

75. Стернин И. А. Методика исследования структуры концепта. Методологические проблемы когнитивной лингвистики: Научное издание /Под ред. И. А. Стернина. Воронеж: ВГУ, 2001.

76. Сырейщикова В. А. Методологические проблемы когнитивной лингвистики. Воронеж, 1952.

77. Тарланов З. К. Очерки по синтаксису русских пословиц . Л.: Изд-во ЛГУ, 1982.

78. Тазетдинова Р.Р. Языковой концепт как базовый термин лингвокультурологии. Уфа, 2001.

79. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурный аспекты. М., 1996.

80. Цыганенко Т.П. Этимологический словарь русского языка. 2-е изд., переработ. и дополн. К.; Радянська школа, 1989.

81. Фрумкина P.M. Концепт, категория, прототип Лингвистическая и экстралингвистическая семантика. М., 1992 (а). С.95 .

82. Черданцева, Т. З. Идиоматика и культура (постановка вопроса) // Вопросы языкознания. 1996. № 1. С. 58-70.

83. Ханазаров К.Х. Решение национально-языковой проблемы в СССР. М.,1982.

84. Чернейко Л.О. Лингвофилософский анализ абстрактного имени. М., 1997. С. 183.

85. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. 3-е изд. М.: Высшая школа, 1985.

86. Шахматов А. А.Историческая морфология русского языка / АН СССР. Отд-ние лит. и яз. М.: Учпедгиз, 1957.

87. Штайн К. Э. О языковых нормах и вариантах // Вопросы языкознания. 1986. № 11. С. 15-23.

87. Эфендиев Ф. С. Этнокультура и национальное самосознание М., 1993

Словари

1. Большой англо-русский фразеологический словарь/Под ред. Кунина А.В. М., 1998

2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1998.

3. Даль В.И. Пословицы русского народа. М., 1957

4. Жуков В.П. // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990

5. Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь. Изд. 4-е. М., 1984.

6. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.

7. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: ок. 65 000 слов и фразеологических выражений. М.:Т 2008. С.736

8. Кузьмин С.С. Русско-английский фразеологический словарь переводчика. М.: Флинта: Наука, 2001.

9. Словарь английских пословиц и фразеологических выражений. - Смоленск: Русич, 2001. С.560.

10. Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения Под ред. Г. Н. Скляревской. СПб., 1998.

11. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М.: Прогресс, 1986.

12. Фразеологический словарь русского языка/ Л.А. Войнова, В.П. Жуков, А.И. Молотков, А.И. Федоров; под. Ред. А.И. Молоткова. М. рус.яз. 1987. С. 543.

13. Apperson G.L. The Wordsworth Dictionary of Proverbs. – Wordsworth Edition Ltd., 1993.

14. CODP – The Concise Oxford Dictionary of Proverbs. Oxford, New York. Oxford University Press. Third edition, 1998.

15. Fergusson Rosalind. The Penguin Dictionary of Proverbs. Over 6000 proverbs.-London: Claremont Books, 1995.

16. LDCE – Longman Dictionary of Contemporary English. London: Longman, 1995.

17. Longman Dictionary of English Language and Culture, Longman, 2000. 1568 p.

18. SOED – The Shorter Oxford English Dictionary: Ed. by Little W., The Clarendon Press. Oxford, 1986.

19