РУССКОЯЗЫЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА БЕЛАРУСИ презентация к уроку русской литературы в 11 классе

Автор

Цмыг Наталья Петровна, учитель русского языка и литературы

ГУО «Гимназия №3 г. Бобруйска»

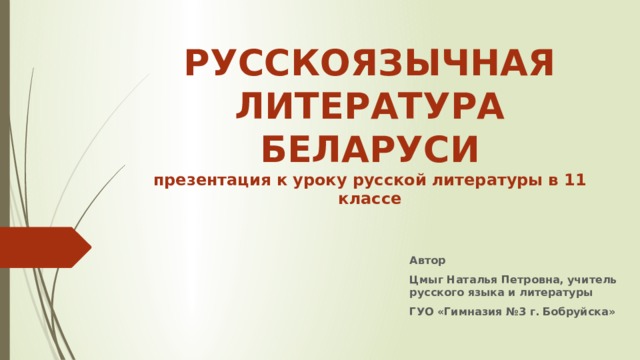

Феномен русскоязычной литературы Беларуси

- Феномен русскоязычной литературы Беларуси объясняется рядом факторов:

- изолированное положение авторов в новых исторических условиях,

- развитие творчества писателей в условиях бикультурного дискурса, сложность национального самоопределения.

- выбор языка произведений, формируя творческую направленность автора, является индикатором глубинных процессов сознания, характеризующих духовную и культурную сущность писателя и его национальную идентичность.

Феномен русскоязычной литературы Беларуси – это интегрированная литература, которая является компонентом художественных парадигм белорусской и русской литератур.

Изучение творчества русскоязычных авторов - попытка преодоления некоторого противоречия и возможность ведения диалога культур в условиях единой социокультурной общности .

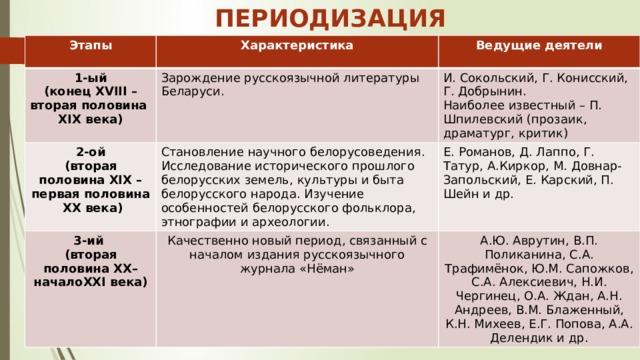

ПЕРИОДИЗАЦИЯ

Этапы

Характеристика

1-ый

Ведущие деятели

(конец XVIII –вторая половина XIX века)

Зарождение русскоязычной литературы Беларуси.

2-ой

И. Сокольский, Г. Конисский, Г. Добрынин.

3-ий

(вторая половина XIX – первая половина XX века)

Становление научного белорусоведения. Исследование исторического прошлого белорусских земель, культуры и быта белорусского народа. Изучение особенностей белорусского фольклора, этнографии и археологии.

Наиболее известный – П. Шпилевский (прозаик, драматург, критик)

Е. Романов, Д. Лаппо, Г. Татур, А.Киркор, М. Довнар-Запольский, Е. Карский, П. Шейн и др.

(вторая половина XX– началоXXI века)

Качественно новый период, связанный с началом издания русскоязычного журнала «Нёман»

А.Ю. Аврутин, В.П. Поликанина, С.А. Трафимёнок, Ю.М. Сапожков, С.А. Алексиевич, Н.И. Чергинец, О.А. Ждан, А.Н. Андреев, В.М. Блаженный, К.Н. Михеев, Е.Г. Попова, А.А. Делендик и др.

ПРОЗА

ПОЭЗИЯ

ДРАМАТУРГИЯ

ПРОЗА

Н.И.

Чергинец

С.А. Алексиевич

С.А.

Трахимёнок

О.А.

Ждан

А.Н.

Андреев

Н.И. Чергинец

Родился 17 октября 1937 года в г. Минске. Прозаик. В 1958—1962 годах играл в первенстве СССР по футболу. В классе «А» в сезонах 1958—1959, 1961 провёл 27 матчей.

Окончил Высшую школу тренеров (1963) и юридический факультет БГУ (1969). Исполнял интернациональный долг в Афганистане (1984—1987).

Является членом Союза писателей СССР и БССР с 1977 г., членом Белорусского союза журналистов и Белорусского союза кинематографистов. Был постоянным автором газеты «Известия» и газеты «Правда». С ноября 2005 года — председатель правления ОО «Союз писателей Беларуси». Сопредседатель Международного общества писательских союзов, сопредседатель Союза писателей Союзного государства Беларуси и России. Председатель Совета по нравственности. Шеф-редактор журнала Союза писателей Союзного государства Беларуси и России «Белая Вежа».

Литературной деятельностью начал заниматься в 1970 году. Автор свыше 50 книг, нескольких киносценариев и спектаклей. Книги переведены более чем на 15 языков мира. Многие романы внесены в список лучших произведений мира.

Лауреат Международной литературной премии имени А.Фадеева, лауреат Международной литературной премии имени В.Пикуля, Международной литературной премии «Прохоровское поле» и многих других международных литературных премий. Лауреат премии СНГ «Звезды Содружества» в области культуры и искусства, Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь.

Принимал активное участие в создании и укреплении Союзного государства Беларуси и России, в разработке правовых актов СНГ, был инициатором и исполнителем решения СНГ о вхождении в Межпарламентскую Ассамблею ОБСЕ и других инициатив на международной арене по линии СНГ.

Н.И. Чергинец

Рецензия на книгу Н.И.Чергинца «Сыновья»

Остросюжетные события, образный язык, документальность фактов и судеб героев книги «Сыновья» захватывают читателя с первых страниц. Мужество и героизм, трагические судьбы попавших в плен и погибших героев никого не смогут оставить равнодушным. Совершенно новым, ярким и образным, является отражение горя и страданий матерей тех, кто воевал в Афгане. Он раскрыл понятия «Восток – дело тонкое».

Не оставил автор без внимания черствость и жестокость бюрократов по отношению к инвалидам той войны при выделении жилья или автомобиля для безногих. Этот роман – суровая правда о воинах-афганцах и их героической и драматической жизни. Талант писателя налицо. Драматизм событий зашкаливает.

С.А. АЛЕКСИЕВИЧ

Родилась 31 мая 1948 года в Станиславе . Отец — белорус, мать — украинка из Галиции [9] [10] . После демобилизации отца семья переехала в Минск , отец и мать работали сельскими учителями . Мать отца умерла от тифа в партизанах , из троих её сыновей двое пропали без вести , а отец вернулся с фронта. Отец матери погиб на фронте [11] . Прадед отца тоже был сельским учителем [9] . По её словам, всё своё детство провела в украинском селе, в Винницкой области [12] .

В 1965 году окончила среднюю школу в Копаткевичах Гомельской области. Работала воспитателем , учителем истории и немецкого языка в школах Мозырского района , журналистом газеты « Прыпяцкая праўда » («Припятская правда») в Наровле .

В 1972 году окончила факультет журналистики Белорусского государственного университета , начала работу в «Маяке коммунизма» — районной газете в Берёзе Брестской области. В 1973—1976 годах работала в белорусской « Сельской газете », в 1976—1984 годах — руководитель отдела очерка и публицистики журнала « Нёман » .

В 1983 году по рекомендации А. Адамовича , Я. Брыля , В. Быкова и В. Витки принята в Союз писателей СССР [13] [14] .

С начала 2000-х годов жила в Италии , Франции , Германии [15] . C 2013 года снова живёт в Белоруссии [16] .

Член Рады (Совета) Союза белорусских писателей , вице-президент Международного ПЕН-клуба, с 26 октября 2019 года — председатель Белорусского ПЕН-центра [17 ] .

В 2015 году Алексиевич стала лауреатом Нобелевской премии по литературе с формулировкой «за её многоголосное творчество — памятник страданию и мужеству в наше время» [5] [38] . Светлана Алексиевич — первый нобелевский лауреат в истории независимой Белоруссии; она стала первым с 1987 года русскоязычным писателем, удостоенным Нобелевской премии по литературе [39] . Впервые за полвека премия была присуждена писателю, преимущественно работающему в жанре документальной литературы; при этом впервые в истории Нобелевская премия по литературе присуждена профессиональному журналисту [40] . Денежный приз премии составил 8 млн шведских крон (около 953 тыс. долларов на момент присуждения) [41] .

![С.А. АЛЕКСИЕВИЧ Светлана Алексиевич работает в художественно-документальном жанре. Маша Гессен называет её «хранительницей памяти» [18] . Среди своих учителей она называет Алеся Адамовича и Василя Быкова [19] . Все книги С. Алексиевич основаны на многочасовых интервью с людьми, пережившими какое-то сложное событие или с их выжившими родными и близкими. На написание каждой книги уходит от пяти до семи лет.](https://fsd.multiurok.ru/html/2020/05/17/s_5ec185b3649fd/img8.jpg)

С.А. АЛЕКСИЕВИЧ

Светлана Алексиевич работает в художественно-документальном жанре. Маша Гессен называет её «хранительницей памяти» [18] . Среди своих учителей она называет Алеся Адамовича и Василя Быкова [19] . Все книги С. Алексиевич основаны на многочасовых интервью с людьми, пережившими какое-то сложное событие или с их выжившими родными и близкими. На написание каждой книги уходит от пяти до семи лет.

С.А. Трахимёнок

Служил в армии, работал на заводе. В 1977 году окончил Свердловский юридический институт , факультет правоведения. В 1981 году ― Высшие курсы КГБ СССР . С 1990 года живет в Минске . Доктор юридических наук (1999), профессор (2003). Член Союза писателей России (1994) и Союза писателей Беларуси (1996).

В 1996—1999 гг. завкафедрой правовых дисциплин Института национальной безопасности Республики Беларусь. В 1999—2000 гг. начальник Ситуационно-аналитического центра Госсекретариата Совета безопасности Республики Беларусь. С 2005 по 2007 — замдиректора Института госслужбы, с 2008 года ― директор НИИ теории и практики государственного управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь .

Работает в жанре приключенческого романа, детектива. Автор публицистических статей. Первые публикации в конце 1980-х в еженедельнике « Молодость Сибири ». В дальнейшем печатался в журналах «Сибирские огни» , «Неман» , «Родник», «Немига», «Авантюрист», «Личная жизнь», «Белорусская думка» (Минск), «Роман-журнал XXI век», « Наш современник », «Дон» (Ростов-на-Дону), «Подъем» (Воронеж), «Простор» (Алма-Ата), «Ладога» (СПб), «Огни Кузбасса» (Кемерово), «Славянин» (Харьков) и др.

С.А. Трахимёнок

Увлекательна композиция произведения «Родная крывинка»: автор дает возможность взглянуть на события войны глазами уже взрослой женщины, доцента Прошкович (как зовут ее студенты).

Галина Ефимовна вспоминает себя маленькой девочкой. В начале войны ей было четыре годика. В процессе чтения мы знакомимся с ее семьей: отцом, матерью, старшей сестрой Наташей и средним братом Степкой. Удивительным образом автору удается погрузить читателя в двоякость того времени: с любовью и симпатией описывает он белорусскую вёску (именно вёску, а не деревню — это существительное использует С. Трахимёнок, приводя в сносках эквивалент на русском языке), уклад жизни белорусского народа, в то же время с пронзительной достоверностью показывает ужасные военные события и трагические судьбы простых людей. С особой чуткостью описана история о Лизке, «родной крывинке», которая грудничком была оставлена в доме главных героев.

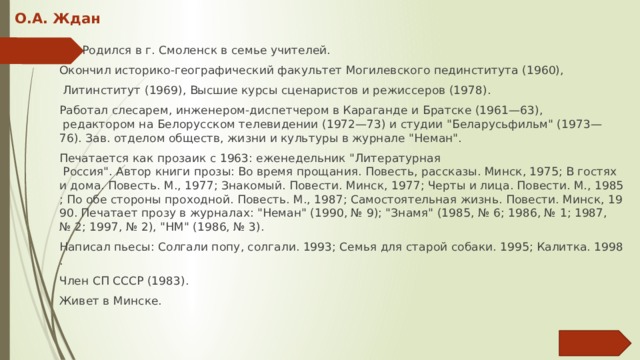

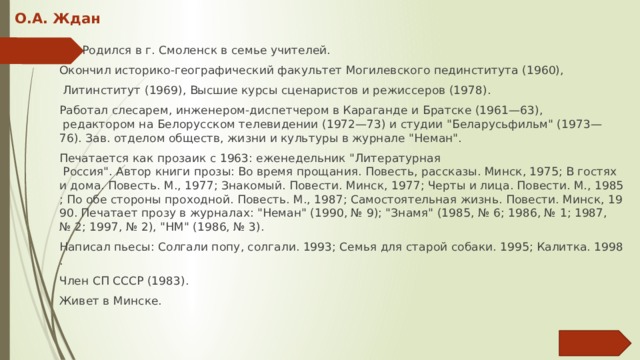

О.А. Ждан

Родился в г. Смоленск в семье учителей.

Окончил историко-географический факультет Могилевского пединститута (1960),

Литинститут (1969), Высшие курсы сценаристов и режиссеров (1978).

Работал слесарем, инженером-диспетчером в Караганде и Братске (1961—63), редактором на Белорусском телевидении (1972—73) и студии "Беларусьфильм" (1973—76). Зав. отделом обществ, жизни и культуры в журнале "Неман".

Печатается как прозаик с 1963: еженедельник "Литературная Россия". Автор книги прозы: Во время прощания. Повесть, рассказы. Минск, 1975; В гостях и дома. Повесть. М., 1977; Знакомый. Повести. Минск, 1977; Черты и лица. Повести. М., 1985; По обе стороны проходной. Повесть. М., 1987; Самостоятельная жизнь. Повести. Минск, 1990. Печатает прозу в журналах: "Неман" (1990, № 9); "Знамя" (1985, № 6; 1986, № 1; 1987, № 2; 1997, № 2), "НМ" (1986, № 3).

Написал пьесы: Солгали попу, солгали. 1993; Семья для старой собаки. 1995; Калитка. 1998.

Член СП СССР (1983).

Живет в Минске.

О.А. Ждан

Художественное произведение «Надо терпеть» затрагивает важную проблематику, хотя представляет собой небольшую по объему зарисовку жизни одной семьи.

Главный герой — пожилой человек, живший одинокой и небогатой, но все же счастливой жизнью. Переезд в семью сына и его жены лишил старика главного — свободы и возможности остаться со своей собакой. Невестка была против того, чтобы собачка проживала с ними, хотя теоретически это было возможно. Автором произведения показано, как в виде всяческих притеснений проявляется неуважение к старшему поколению. Трудности воспитания в семье, непростое установление межличностных отношений, необходимость уважения личного пространства — вот далеко не весь перечень изображенных О. Жданом проблемных ситуаций и моментов.

А.Н. Андреев

Родился 28.04.1958 г. в г. Североуральске Свердловской области (Россия). В 1961 г. семья переехала в Таджикистан, где в 1973 г. окончил восемь классов, поступил в музыкальное училище г. Ленинабада (сейчас Ходжент) и окончил его в 1977 г. по классу баян. В 1977 — 1979 гг. учился в г. Душанбе в Таджикском государственном институте искусств им. М. Турсун-заде (отделение актер театра драмы и кино). С 1979 по 1984 — студент филологического факультета Белгосуниверситета им. В.И. Ленина. После окончания университета в течение четырех лет работал учителем русского языка и литературы. Постоянно работает на филологическом факультете БГУ с октября 1990 г. В 1991 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1998 г. в МГУ им. М.В. Ломоносова докторскую («Целостность художественного произведения как литературоведческая проблема»). С сентября 1999 г. — профессор кафедры теории литературы БГУ. Доктор филологических наук, профессор (2004). Автор около 160 научных работ. Член Правления Союза писателей Беларуси. Основная сфера научных интересов: теория и история литературы (прежде всего история русской литературы XIX-XX вв.), а также культурология (личность и культура, диалектика художественного сознания etc.). Неизменный участник всех пушкинских форумов, проводимых в Республике Беларусь. Пушкин — его безусловный приоритет. Заметный интерес вызвали его публикации по творчеству Л. Толстого, А.П. Чехова, Шолохова, Набокова, Булгакова, многочисленные обзоры философско-эссеистического характера; широкий общественный резонанс имела работа, посвященная анализу творчества А.Ю. Аврутина; именно А. Андреев во многом способствовал актуализации самого термина «русская литература Беларуси». Среди монографий А.Н. Андреева — «Целостный анализ литературного произведения», «Культурология. Личность и культура», «Психика и сознание: два языка культуры», «Теория литературы» и др. Автор восьми изданных романов («Легкий мужской роман», «Для кого восходит Солнце?», «Халатов и Лилька», «Мы все горим синим пламенем», «Маргинал», «Срединная территория», «Всего лишь зеркало…», «Игра в игру»), повестей («Апельсины на асфальте», «Таков поэт», «Вселенная не место для печали» и др.), рассказов, пьес.

А.Н. Андреев

Новелла «Чудо» входит в сборник рассказов «За буйки», изданный в 2013 г. Главный герой — ребенок Богдан Обруч — наделен, согласно мнению общества, необычной способностью: умеет читать с закрытыми глазами. Все восхищаются этим гением. В ходе повествования автор новеллы знакомит нас еще с одним маленьким человеком, который умеет думать, но эта способность, к сожалению, не считается чудом. Объем произведения мал, однако глубина проблем, затронутых А. Андреевым, весьма значительна. Очевиден тот факт, что симпатии автора на стороне человека думающего, к числу которых причисляет автор новеллы и своих потенциальных читателей. Об этом свидетельствует и наличие в тексте отсылок к двум шедеврам русской литературы: «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова и «Горе от ума» А. С. Грибоедова .

ПОЭЗИЯ

В.М. Блаженный

В.П.

Поликанина

Ю.М. Сапожков

А.Ю.

К.Н.

Аврутин

Михеев

Жанрово-стилевые поиски в современной русскоязычной поэзии Беларуси

«Я услышал тот голос…»

«Жизнь»

«У памятника Пушкину»

«Точка невозврата»

«Грушевка», «Швырнули речке в душу камень »

«Русской речи», «Царскосель-ские сумерки»

«Слово – творчество…»

«Осень»

Вениами́н Миха́йлович Блаже́нный (настоящая фамилия Айзенштадт , в публикациях 1980-х гг. Блаженных )

Родился 5 октября 1921 , село Копысь , Оршанский уезд , Витебская губерния — 31 июля 1999 , Минск ) — советский и белорусский поэт. Писал на русском языке.

Он был маленьким человеком — с обывательской точки зрения. И грандиозным творческим феноменом — по мнению знатоков литературы. Вениамин Михайлович долгие годы работал в Минске в артели инвалидов, на комбинате надомного труда — переплетчиком, корректором, фотолаборантом, художником, рисующим вывески. И мало кто знал, что он был поэтом. О его жизни и творчестве — рассказ корреспондента агентства «Минск-Новости».

Мало кто знал? Но зато какие люди! Начиная еще с 40-х годов прошлого века Вениамин нет-нет да и вырывался в Москву — возил стихи на прочтение поэтическим мэтрам. Приезжал и в Переделкино к Борису Пастернаку. Знаменитый поэт понимал, что парень отменно беден, и как-то предложил гостю 200 рублей. Тот взял. Положил деньги в книгу. В ней они и хранились несколько десятилетий. Как память о знакомом небожителе.

Во время их первой встречи Пастернак сказал Вениамину: «Некоторые ваши стихи мне понравились». И молодой автор вежливо ответил: «Мне тоже нравятся некоторые ваши стихи».

Другой небожитель, тончайший мастер стихосложения, о котором говорят как о наследнике Серебряного века русской поэзии, Арсений Тарковский в своем письме Вениамину признавался: «Ваш диктат поэта мощен, подчиняешься ему беспрекословно».

«Много лет я не слышал, не читал стихов такой силы и красоты», — сообщал Блаженному признанный мэтр Александр Межиров.

Александр Кушнер, которого нобелевский лауреат Иосиф Бродский называл одним из лучших лирических поэтов ХХ века, после прочтения рукописи минского автора писал ему: «Это поразительные стихи»…

Но даже столь значимые персоны не могли помочь Вениамину опубликовать хотя бы строчку.

- Художественный мир поэзии В. М. Блаженного («Я услышал тот голос вблизи», «Жизнь»)

Стихотворение В. М. Блаженного «Я услышал тот голос вблизи» позволяет проникнуться светлыми чувствами и эмоциями, вызванными материнским отношением к своему ребенку. Поэт словно разрешает нам прикоснуться к чему-то весьма личному и сокровенному, к тому, что обычно скрывается от посторонних глаз:

Это бедная мать разыскала меня в этом мире,

Но и тени ее я не вижу в блуждающей мгле, —

Только голос уносит меня в поднебесные шири,

Только вздох материнский меня обрекает земле.

Образ матери занимает значительное место в лирическом наследии автора. В его сборнике «Скитальцы духа» целый раздел посвящен описанию родословной автора. Он так и называется — «Родословная» — и начинается эта часть сборника, как и жизнь любого человека, от матери.

Стихотворение «Жизнь» (полнотекстовый вариант лирического произведения размещен на сайте о литературе, в разделе «Не потеряется строка» — собрание несправедливо малоизвестных или забытых поэтов прошлого [15]) обращено к каждому человеку планеты Земля. В. М. Блаженный образно, емко и в тоже время весьма поэтично описывает основные этапы жизни личности: детство, юность, молодость, зрелость и старость:

И душу (печальницу-душу) погружаешь в омут будней —

Тьфу ты, черт, я, кажется, отдал всю свою жизнь?!

Интересен тот факт, что этот литературный шедевр написан поэтом в 23-летнем возрасте. Это не помешало автору продемонстрировать глубинные познания человеческой судьбы, натуры и основные законы бытия личности.

Художественный мир представленных вниманию учеников лирических произведений многослоен и разнопланов.

Во-первых, следует отметить то, что значительная часть лирики В. М. Блаженного показывает обращение автора к вечным темам, таким философским категориям, как «жизнь» и «смерть», «любовь» и «ненависть». Читая лирику русскоязычного писателя Беларуси, мы соотносим прочитанное с собой, практически в каждом стихотворении находим ассоциации и проводим параллели со своей собственной судьбой.

Во-вторых, в поэзии В. М. Блаженного синтезируется общее и частное. И, надо отметить, поэту удается осуществить это слияние по-настоящему мастерски. Например, в стихотворении «Я услышал тот голос вблизи» автор рисует образ заботливой и любящей матери, что соотносится с обобщенным представлением о матери. И в этом же произведении показаны черты сугубо индивидуальные, принадлежащие отдельно взятой женщине- матери (смирение, самопожертвование и безропотное принятие горя).

В-третьих, особенностью стихотворений современного русскоязычного автора Беларуси является богатая палитра средств художественной выразительности. Отдельно отметим использование сравнений и метафор. Мать сравнивается В. Блаженным с летящей птицей. Лирический герой вопрошает: «Кто, как птица, себя распростер над слезами моими / Кто испуганным криком развеял во мраке мой страх?..» Сравнения поэта образны и живописны. Читая текст, представляешь эту птицу, парящую в воздухе, делающую широкие взмахи крыльями, словно протяжные вздохи самой матери.

В стихотворении «Жизнь» авторские сравнения не менее интересны:

Отдаешь свою зрелость службе — этому серому чудовищу с тусклыми глазами и механически закрывающимся ртом.

Так место работы человека и вовсе предстает в образе чудовища, которое выполняет каждодневную рутину бытия механически, по памяти, не проявляя эмоций и чувств, отчего и сам человек становится унифицированным, как все.

Жизнь

Отдаёшь свои волосы парикмахеру,

Отдаёшь глаза – постыдным зрелищам,

Нос – скверным запахам,

Рот – дрянной пище, –

Отдаёшь свое детство попечительству идиотов,

Лучшие часы отрочества – грязной казарме школы,

Отдаёшь юность – спорам с прорвой микроцефалов,

И любовь – благородную любовь – женщине, мечтающей... о следующем,

Отдаёшь свою зрелость службе – этому серому чудовищу

с тусклыми глазами и механически закрывающимся ртом –

И гаснут глаза твои,

Седеют волосы,

Изощрённый нос принимает форму дремлющего извозчика,

Грубеет рот,

И душу (печальницу-душу) погружаешь в омут будней –

Тьфу ты, черт, я, кажется, отдал всю свою жизнь?!

Стихотворения В. Блаженного

***

Я услышал тот голос вблизи и в таком отдаленье, Словно молнии свет колокольный раскачивал гром, И я умер, и в то же воскрес роковое мгновенье, - Кто-то кости мои раскопал под могильным бугром. Кто позвал меня?.. Кто произнес мое древнее имя, Кто вознес в высоту мой обугленный горестный прах, Кто, как птица, себя распростер над слезами моими, Кто испуганным криком развеял во мраке мой страх?.. Это бедная мать разыскала меня в этом мире, Но и тени ее я не вижу в блуждающей мгле, - Только голос уносит меня в поднебесные шири, Только вздох материнский меня обрекает земле. 6 ноября 1984

В. Поликанина

* * *

Осень

Надела рыжую оправу

Слово – творчество. Слово – венец,

Завершение мысли, огласка.

На близорукие леса

Слово – выкормыш. Слово – птенец:

И старые седые травы,

Ртом согрет и дыханьем обласкан.

Дохнула холодом в глаза,

Слово – выход на свет. Слово – свет,

Вошла в глубинные коренья

Звездный импульс мерцающей точки.

Веков запутанных и дней,

Переходя на говоренье

Слово – словно у дерева ветвь.

Созревших жестами ветвей,

Все слова – население в строчке.

Слово – следствие. Слово – печать.

И, переплыв часов запруду,

Стекает в реку, не спеша,

Можно впитывать – можно отторгнуть.

Где ветер комкает простуду

Затаившийся гнев у плеча –

В сухих суставах камыша.

Захлебнувшийся кратер восторга.

Слово – тождество действию, цель,

Поводырь, указательный палец.

Слово – кружево, замкнутость, цепь,

Узелочек на долгую память.

Слово – пепел пожарищ, зола,

Камень в сердце, прокисшая брага,

Если слово на службе у зла,

И зерно – если служит во благо.

Валентина Поликанина - белорусская поэтесса, член Союза писателей Беларуси, Союза российских писателей и Международной федерации русскоязычных писателей. Она родилась 11 июля 1958 г. в городе Кричеве Могилевской области. Живет в Минске.

Лирическая поэзия В. П. Поликаниной («Слово — творчество...», «Осень»)

Стихотворение В. П. Поликаниной «Слово — творчество...» выступает своеобразным гимном литературного творчества поэтессы, описывает глубоко философичное понимание хрупкого и одновременно несокрушимого слова, слова как инструмент словесного искусства, как проявление жизни в каждом человеке и во всем человечестве:

Слово — творчество. Слово — венец,

Завершение мысли, огласка.

Слово — выкормыш. Слово — птенец:

Ртом согрет и дыханьем обласкан

Простыми и лаконичными словами русскоязычной поэтессе Беларуси удалось создать своего рода литературный манифест в лирическом облике и емко проиллюстрировать огромный функциональный спектр слова.

Именно наши мысли, будучи извлеченными из сознания и получившими свое материальное выражение на письме или в устной речи, выступают высшим началом бытия человека. Слова в поэтическом мире В. П. Поликаниной предстают перед читателями в разнообразных ролях: « Слово — выход на свет. Слово — свет. / Слово — словно у дерева ветвь. / Все слова — население в строчке. / Слово — следствие. Слово — печать» .

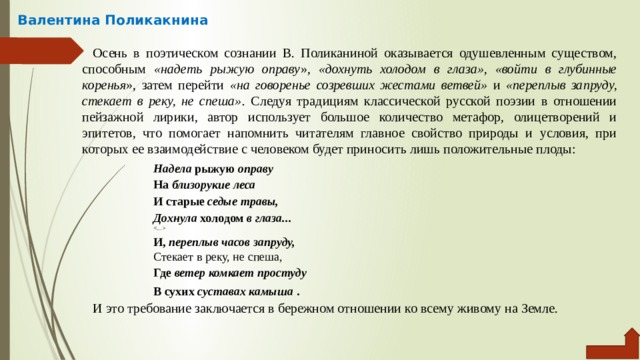

Валентина Поликакнина

Осень в поэтическом сознании В. Поликаниной оказывается одушевленным существом, способным «надеть рыжую оправу », «дохнуть холодом в глаза», «войти в глубинные коренья », затем перейти «на говоренье созревших жестами ветвей» и «переплыв запруду, стекает в реку, не спеша». Следуя традициям классической русской поэзии в отношении пейзажной лирики, автор использует большое количество метафор, олицетворений и эпитетов, что помогает напомнить читателям главное свойство природы и условия, при которых ее взаимодействие с человеком будет приносить лишь положительные плоды:

Надела рыжую оправу

На близорукие леса

И старые седые травы,

Дохнула холодом в глаза...

И, переплыв часов запруду,

Стекает в реку, не спеша,

Где ветер комкает простуду

В сухих суставах камыша .

И это требование заключается в бережном отношении ко всему живому на Земле.

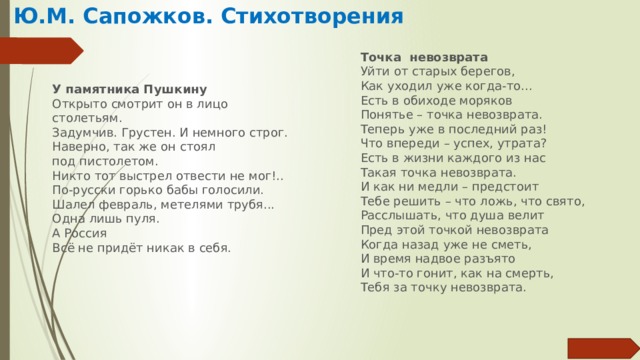

Ю.М. Сапожков. Стихотворения

Точка невозврата

Уйти от старых берегов, Как уходил уже когда-то... Есть в обиходе моряков Понятье – точка невозврата.

Теперь уже в последний раз! Что впереди – успех, утрата? Есть в жизни каждого из нас Такая точка невозврата.

И как ни медли – предстоит Тебе решить – что ложь, что свято, Расслышать, что душа велит Пред этой точкой невозврата

Когда назад уже не сметь, И время надвое разъято И что-то гонит, как на смерть, Тебя за точку невозврата.

У памятника Пушкину

Открыто смотрит он в лицо столетьям. Задумчив. Грустен. И немного строг. Наверно, так же он стоял под пистолетом. Никто тот выстрел отвести не мог!.. По-русски горько бабы голосили. Шалел февраль, метелями трубя... Одна лишь пуля. А Россия Всё не придёт никак в себя.

Ю.М. Сапожков

Родился 16 марта 1940 года в селе Ильинка Рязанской области в семье медиков. В 1967 году окончил филологический факультет БГУ. В 1967—1975 годы работал в газете «Советская Белоруссия». С 1975 года работал в журнале «Нёман». В 1976 году стал собственным корреспондентом Белорусского отделения Агентства печати Новости по БССР, где проработал до 1986 года. С 1986 по 1992 года проходил стажировку в индийском Информцентр АПН в Дели, выпуская журнал «Soviet Land». С 1993 по 1997 годы — главный редактор отдела зарубежных связей минского издательства «ИнтерДайджест». Работал в редакциях журналов «Всемирная литература» и «Нёман».

Гуманистическая проблематика поэзии Ю. М. Сапожкова

(«У памятника Пушкину», «Точка невозврата»)

Знакомясь с лирикой Ю. Сапожкова, отмечаешь высокий уровень концентрации гуманистических идей в его стихотворениях. Лирик отводит значительную роль личности и праву той самой личности на счастливую жизнь, органически соединяя эти взгляды с литературным творчеством и прецедентными ситуациями в жизни писателей и простых людей. Стихотворение «У памятника Пушкину» рисует одновременно простого человека, который испытывает разные эмоциональные состояния, который достоин был жить, но «Никто тот выстрел отвести не мог!..». И тут же появляется следующая строка, свидетельствующая о народной любви к А. С. Пушкину, к его творчеству: « По-русски горько бабы голосили ». Ю. Сапожков говорит в этом стихотворении о любви настоящей, о необходимости каждого из нас быть готовым помочь ближнему своему:

Шалел февраль, метелями трубя...

Одна лишь пуля.

А Россия

Все не придет никак в себя.

![Ю.М. Сапожков Соблюдение именно этого условия человеческой жизни способствует достижению гармоничного существования на Земле каждого человека. Этот же тезис принимает новую поэтическую оболочку в стихотворении «Точка невозврата». Лирический герой оказывается перед важным жизненным выбором: Уйти от старых берегов, Как уходил уже когда-то... Теперь уже в последний раз! Что впереди — успех, утрата? Есть в жизни каждого из нас Такая точка невозврата 2]. Выбором, который определит его дальнейшую жизнь и безоговорочно повлияет на жизни близких и родных ему людей. И верное решение можно принять, только если стоишь на позициях человеколюбия.](https://fsd.multiurok.ru/html/2020/05/17/s_5ec185b3649fd/img25.jpg)

Ю.М. Сапожков

Соблюдение именно этого условия человеческой жизни способствует достижению гармоничного существования на Земле каждого человека. Этот же тезис принимает новую поэтическую оболочку в стихотворении «Точка невозврата». Лирический герой оказывается перед важным жизненным выбором:

Уйти от старых берегов,

Как уходил уже когда-то...

Теперь уже в последний раз!

Что впереди — успех, утрата?

Есть в жизни каждого из нас

Такая точка невозврата 2].

Выбором, который определит его дальнейшую жизнь и безоговорочно повлияет на жизни близких и родных ему людей. И верное решение можно принять, только если стоишь на позициях человеколюбия.

А.Ю. Аврутин

Родился в семье инженера-железнодорожника Юрия Моисеевича Аврутина. В 1972 году окончил истфак БГУ. Работал литконсультантом газеты «Железнодорожник Белоруссии», руководил литературным объединением «Магистраль». Позднее —старший литературный редактор журнала «Служба быту Беларусі», ответственный секретарь и заместитель главного редактора журнала «Салон», главный редактор журнала «Личная жизнь», обозреватель по вопросам культуры газеты «Советская Белоруссия», первый заместитель главного редактора газеты «Белоруссия», с декабря 1998 года по настоящее время — главный редактор журнала «Немига литературная». Параллельно, с ноября 2005 по февраль 2008 — первый секретарь Правления Союза писателей Беларуси.

ГРУШЕВКА

Стирали на Грушевке бабы, Подолы чуток подоткнув. Водою осенней, озяблой, Смывали с одёжки войну. Из грубой, дощатой колонки, Устроенной возле моста, Прерывистой ниточкой тонкой В корыта струилась вода. От взглядов работу не пряча И лишь проклиная её, Стирали обноски ребячьи да мелкое что-то своё. И дружно, глазами тоскуя, Глядели сквозь влажную даль На ту, что рубаху мужскую В тугую крутила спираль...

* * * Швырнули речке в душу камень. Швырнули просто, не со зла. По глади утренней кругами Обида тихая пошла. Но всё минуло в одночасье. И в успокоенной волне Круги дрожащие угасли... Но камень... Камень-то на дне.

А.Ю. Аврутин

Многогранность лирики А. Ю. Аврутина («Грушевка», «Швырнули речке в душу камень»)

Личность А. Аврутина удивительна и по-настоящему связана с искусством слова. Поэт живет словом и делом всей своей жизни — литературой. Эти факты позволяют нам сказать нечто подобное в адрес его лирики, а она действительно многогранна и талантлива. Широк проблемно-тематический диапазон его произведений, разнообразен набор художественных средств и приемов, используемых поэтом с целью передачи общего настроения стихотворений, авторского замысла и демонстрации внутренних переживаний лирического героя.

Стихотворение «Грушевка» очерчено вполне реальными географическими границами, что указывается в самом заглавии (Грушевка — один из микрорайонов Минска). И только после осмысления прочитанного понимаешь безграничность темы, к которой обратился поэт. Житейская зарисовка стирки белья сводится к теме послевоенной жизни простого человека. Мастерски, почти невесомо, автор указывает на огромнейшие утраты и потери войны. Солдатские вдовы « смывали с одежки войну», стирая «обноски ребячьи / Да мелкое что-то свое», и только одна счастливица « рубаху мужскую / В тугую крутила спираль ». Такова страшная реальность послевоенных лет.

Перенесение изображенного в стихотворении «Швырнули речке камень в душу...» в мир межличностных взаимоотношений позволяет констатировать следующее: даже если вас обидели без злого умысла, случайно, так сказать, этот «камень... камень-то на дне». Поэт предупреждает о том, что обидеть словом или делом легко, но извлечь этот камень из души обиженного человека непросто (а иногда и невозможно):

Швырнули просто, не со зла.

По глади утренней кругами Обида тихая пошла.

Однако у нас есть вариант — научиться не обижать других и не обижаться самим.

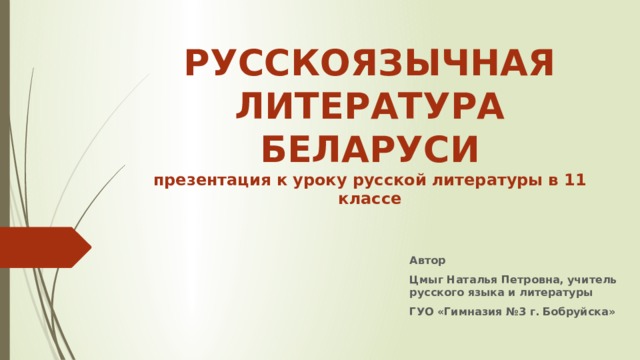

К.Н. Михеев

Род. в Минске в семье служащих. Окончил филфак БГУ(1995) и аспирантуру при нем (1998).

Работал в рекламных агентствах. Преподает в Белорусском ун-те и одновременно работает в журнале "Всемирная лит-ра" (с 1997). Печатается как поэт с 1988: газ. "Знамя юности". Автор кн. стихов: Гиперборея. Минск, 1994. Переводит стихи Г. Аполлинера и Ф. Гарсиа Лорки. Живет в Минске.

ЦАРСКОСЕЛЬСКИЕ СУМЕРКИ

Последний луч лениво золотит

торцы, колонны, эполеты, шпили

и угасает серебристой пылью

в заснеженных кудрях кариатид.

Под плеск шелков, под пылкий шум копыт

в безумье самовластья и всесилья

век в нас свои паденья и воскрылья

взрастит, вочеловечит, воплотит.

Взмывает ввысь светил полночных стая,

торжественно белеют, расцветая,

снег, кринолин и мрамор, чья краса –

классические мудрые седины...

Но до скончанья века голоса

не станут хором, слившись воедино.

К.Н. Михеев

Мне бы, руки дрожащие вытянув

над утопшим в бумагах столом,

неприкаянно, как Веневитинов,

запечалиться вдруг о былом

или с Леты лесистого берега

увидать без преград и помех,

как в глазах подгулявшего Дельвига

золотой отражается век.

Разверзая пространства лазурные

неугаданным бедам навстречь,

беззаветная и бесцензурная,

обними меня, русская речь!

Вицмундиром с подкладкою вытертой

иль тулупом с кровавой дырой,

иль былинной холстиной эпитета

от безвременной стужи укрой.

Потаенное слово безвестное

прошепчи, чтобы помнил и впредь:

наша родина -- царство словесное,

где не властны ни слава, ни смерть.

Пусть избитой покажется фраза, но

надлежит и дерзить, и дерзать:

ничего ещё толком не сказано

из того, что пристало сказать.

Очинив канцелярские перья и

счет устав заблужденьям вести,

мы построили эту империю

на словесной хрустящей кости,

на оскомине барской пощечины,

на холопьем свинцовом плевке.

Русской Музы наследные вотчины

умещаются на языке.

Наша речь, умирая и здравствуя,

с озорством полудетским шальным

вечно ищет Небесного Царствия,

не завидуя царствам земным,

и в бессовестном жизни брожении

алчет яростней день ото дня

вместо службы -- аскезы служения,

всесожженья нагого огня.

РУССКОЙ РЕЧИ

Нам достаточно черствого слова на

вдох и выдох, пустой и сухой,

и на вспашку бумаги линованной

старомодной строфою-сохой.

Наша рать -- не пехота, не конница,

не привыкла она умирать,

если колокол рухнул со звонницы,

если смолк раскулаченный ять.

И когда с монитора неоново

полыхнет кириллический строй

гроздью мудрости Илларионовой,

Аввакумовой правдой сырой,

не с руки отрекаться и каяться,

со строки собирая ясак.

Скажешь слово -- и вновь откликаются

сонмы родственных душ в небесах.

Традиции классики в поэзии К. Н. Михеева («Царскосельские сумерки», «Русской речи» )

Лирику современного русскоязычного писателя Беларуси К. Михеева по праву можно считать обстоятельным путеводителем по наследию мировой литературы. Стихотворения, предназначенные для изучения в школе, раскрывают мир русской литературы. Каждое слово поэта, каждое упоминание имени собственного, каждое использование автором историзмов и архаизмов предполагает некий диалог читателя с создателем этих текстов.

Обратимся к стихотворению «Русской речи». В строке «Наша рать — не пехота, не конница» существительное рать обозначает современное и всем известное — армия, войско. Выражение «раскулаченный ять» отсылает нас в 1918 г., когда была осуществлена реформа орфографии, которая предполагала ликвидацию буквы ять из русского языка. Слово ясак обозначает налог, в России XV — начала XX в. натуральный налог с народов Сибири и Севера, главным образом шкурки животных с ценным мехом. Далее К. Н. Михеев отправляет нас в эпоху романтизма, отсылая к творчеству Дмитрия Владимировича Веневитинова, а несколькими строками позже мы оказываемся во власти русского поэта Антона Антоновича Дельвига, приближающего нас к золотому веку русской литературы:

Мне бы, руки дрожащие вытянув

над утопшим в бумагах столом,

Обратимся к стихотворению «Русской речи». В строке «Наша рать — не пехота, не конница» существительное рать обозначает современное и всем известное — армия, войско. Выражение «раскулаченный ять» отсылает нас в 1918 г., когда была осуществлена реформа орфографии, которая предполагала ликвидацию буквы ять из русского языка. Слово ясак обозначает налог, в России XV — начала XX в. натуральный налог с народов Сибири и Севера, главным образом шкурки животных с ценным мехом. Далее К. Н. Михеев отправляет нас в эпоху романтизма, отсылая к творчеству Дмитрия Владимировича Веневитинова, а несколькими строками позже мы оказываемся во власти русского поэта Антона Антоновича Дельвига, приближающего нас к золотому веку русской литературы:

Мне бы, руки дрожащие вытянув

над утопшим в бумагах столом,

неприкаянно, как Веневитинов,

запечалиться вдруг о былом

или с Леты лесистого берега

увидать без преград и помех,

как в глазах подгулявшего Дельвига

золотой отражается век.

На глазах читателя разворачивается историческая хроника реформирования русского языка. И в заключение своих авторских измышлений К. Михеев говорит: «Пусть избитой покажется фраза, но / надлежит и дерзить, и дерзать: / ничего еще толком не сказано / из того, что пристало сказать» .

Автор побуждает поэтов, прозаиков, драматургов и всех верных служителей слову не останавливаться в поисках лучшей языковой формы для высказывания важных мыслей и дум.

Жанрово-стилевые поиски в современной русскоязычной поэзии Беларуси

Философская направленность, медитативность, созерцательность, психологизм —вот что отличает русскоязычную лирику А. Аврутина, К. Михеева, В. Блаженного, А. Скоринкина, JI. Турбиной, В. Гришковца, Т. Красновой-Гусаченко, Э. Скобелева, И. Котлярова, М. Малиновской, О. Переверзевой и др.

В качестве сюжетообразующих выступают некоторые вопросы мироздания:

■ жизнь и смерть (Л. Турбина «Жизнь — упущенное чудо», «Но было что-то с давних пор...»; И. Котляров «Никакого я не знаю века...»; В. Блаженный «Человек, умирая, становится образом божьим...», «В преддверье смерти мир — игрушка хрупкая...», «...И вот человек умирает взаправду...»; Т. Краснова-Гусаченко «Всей жизни сложнее — рожденье и смерть...» и др.);

■ человек и природа (А. Скоринкин «Зимняя сказка», «Как прекрасен этот мир...»; Э. Скобелев «Душистое утро средь сосен и вод...»; Т. Краснова-Гусаченко «У людей и природы — пора листопада...» и др.);

■ личность и общий закон бытия (И. Котляров «Не мир, а сам себя я постигаю...», «Не клянись, а верней, не божись...»; А.Скоринкин «Бывают в человеческой судьбе...»; Э. Скобелев «Кто выйдет из этого вечного круга...»; В. Блаженный «Этот медленный танец частиц мирозданья...» и др.);

■ любовь и ненависть (Л. Турбина «Люблю»; О. Переверзева «Ты узлом мне вены вяжешь...»; В. Поликанина «Накажи меня встречей с тобой..», «Под чистым небом мы с тобой одни...», «Две звезды»;

А. Гришковец «После разлуки с любимой»; М. Малиновская «Учиню небывалый разбой...», «С ума к тебе схожу! Сума...» и др.).

ДРАМАТУРГИЯ

Е.Г. Попова

С.П. Бартохова

А.А. Делендик

Елена Георгиевна Попова

Родилась 12 октября 1947 г. в Лагтце (ПНР) в семье военного журналиста. С 1950 г. живёт в Минске. Окончила факульт журналистики Белорусского университета . В 1973 году окончила Литинститут. Работала в 1967—68гг. радиожурналистом , литературным сотрудником в Сургуте , в 1968—70гг. секретарем-машинисткой в газете, ассистентом режиссёра на студии «Беларусьфильм» в 1973— 77гг., заведующей литчастью в 1975 году в театре им. Я. Купалы. Дебютировала в 1973 году как прозаик . Член СП СССР с 1979 года. Член редколлегии журнала «Немига литературная» с 1999 года. В 2002 г. включена в энциклопедию «2000 выдающихся европейцев 21 века» (Англия). С 2010 года её пьесы включены в учебную программу для общеобразовательных учреждений Беларуси. Многие пьесы переведены на немецкий, английский, японский, польский, белорусский языки.

Авторский замысел пьесы «Блиндаж» реализуется благодаря совмещению временных пластов. Происходит эффект наложения событий, происходивших в разные годы. Игра с пространственно- временными характеристиками позволяет Е. Поповой перемещать своих героев во времени и пространстве. Главные герои пьесы занимаются парашютным спортом на любительском уровне. Во время очередного прыжка Марина и Паша оказываются в лесу, а позже проваливаются в блиндаж, где трое солдат удерживают мифическую высоту и ожидают подкрепления. Лейтенант Прохоров — раненый молодой человек, романтичный, безумный и самоотверженный патриот. Сержант — суровый солдат, привыкший убивать, который смотрит на жизнь трезво и отлично понимает, где они и что с ними происходит. Радист вечно строчит что-то по радиосвязи — не может остановиться, пока не выйдет на нужную частоту.

По мере знакомства с текстом художественного произведения читатель осознает тот факт, что современные Марина и Паша не потерялись во времени. Это произошло с солдатами, которые «застряли» в военном мире. Во время диалогов герои подробно выясняют разницу между молодыми людьми 40-х гг. XX в. и современной молодежью. Марина предпринимает попытку забрать Прохорова с собой, между ними возникла некая симпатия, но он верен долгу и не может не выполнить приказа. В смешанных чувствах она вместе с Пашей покидает блиндаж, но желание помочь троим воякам не отпускает ее. Марина приводит к блиндажу старого, выжившего из ума Полковника для того, чтобы тот отдал им приказ покинуть высоту. Фоном проносятся современные новости, в которых сообщается о зле, которое творится на каждом углу. И Полковник понимает, что сражаться есть за что. Под общий шум, фон и грохот, срываясь на крик, Полковник отдает солдатам главный приказ: «Стоять до конца!»

Светлана Павловна Бартохова

Светлана Павловна Бартохова (род. 17 апреля 1951 г., д. Асташковичи, Гомельская область).

Драматург в своей пьесе «Такая долгая гроза» предоставила читателям возможность подсмотреть за судьбой молодых людей, чья юность выпала на военные годы. Так мы знакомимся с жизнью

девятнадцатилетней Тани, семнадцатилетнего Саши и молодого иностранца — Курта (ему 19 лет). На долю каждого из них выпадают свои потери и разочарования, но есть то страшное общее, что объединяет их. И это война. Читатель прикасается к судьбам подростков, которым некогда жить полноценно и счастливо: они мстят за убитых родных людей, Таня теряет своего новорожденного ребенка и больше никогда не станет матерью, Курт, хотя и является представителем немецкой нации, оказывается добрым и честным человеком, неспособным на убийства и жестокость. И вот мы встречаем героев спустя 55 лет. Короткий разговор помогает нам понять, что война никогда не уйдет из памяти тех, кто взрослел во время этих страшных событий. Война кончается не сразу, если вообще кончается. Она остается с теми людьми, кто ее пережил, как бесконечная гроза, которая служит напоминанием о тех событиях, которые были и всегда будут против человека, против счастливого детства и беззаботной юности, против успешной зрелости и уютной старости.

Анатолий Андреевич Делендик

(род. 4 марта 1934 г., д. Кулаки, Минская область).

Пьеса «Вызов богам» («Четыре креста на солнце») приглашает к размышлению о ценности ненавязчивого человеческого участия в жизни другого человека, о реализации способности человека оставаться добрым, отзывчивым и сочувствующим. У героини Инги обнаруживают серьезное заболевание крови. Так как сама она является выпускницей медицинского института, ее положение понятно и прогноз неутешителен. Инге требуется пересадка костного мозга. Любящий ее Вадим, узнав о тяжелом состоянии здоровья Инги, приезжает к ней и предлагает стать его женой. Пьеса А. Делендика «Вызов богам» — это история о том, как любовь, вера и надежда помогают победить страшную болезнь.

![С.А. АЛЕКСИЕВИЧ Светлана Алексиевич работает в художественно-документальном жанре. Маша Гессен называет её «хранительницей памяти» [18] . Среди своих учителей она называет Алеся Адамовича и Василя Быкова [19] . Все книги С. Алексиевич основаны на многочасовых интервью с людьми, пережившими какое-то сложное событие или с их выжившими родными и близкими. На написание каждой книги уходит от пяти до семи лет.](https://fsd.multiurok.ru/html/2020/05/17/s_5ec185b3649fd/img8.jpg)

![Ю.М. Сапожков Соблюдение именно этого условия человеческой жизни способствует достижению гармоничного существования на Земле каждого человека. Этот же тезис принимает новую поэтическую оболочку в стихотворении «Точка невозврата». Лирический герой оказывается перед важным жизненным выбором: Уйти от старых берегов, Как уходил уже когда-то... Теперь уже в последний раз! Что впереди — успех, утрата? Есть в жизни каждого из нас Такая точка невозврата 2]. Выбором, который определит его дальнейшую жизнь и безоговорочно повлияет на жизни близких и родных ему людей. И верное решение можно принять, только если стоишь на позициях человеколюбия.](https://fsd.multiurok.ru/html/2020/05/17/s_5ec185b3649fd/img25.jpg)