Сборник заданий

по развитию критического мышления

на уроках русского языка

(УМК «Школа России»)

Критическое мышление - это оценочное, рефлексивное, развивающееся мышление путем наложения новой информации на жизненный личный опыт.

Технология развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП) была разработана в конце XX века в США. Ее авторы: Стил, Мередит, Темпл, Уолтер, - являются членами консорциума «За демократическое образование». С 1996г. технология распространяется совместно институтом «Открытое общество», Международной читательской Ассоциацией и Консорциумом Гуманной педагогики и прошла апробацию в школах многих стран. В российской педагогической практике технология применяется с 1997 года.

Под критическим мышлением понимают проявление детской любознательности, выработку собственной точки зрения по определенному вопросу, способность отстоять ее логическими доводами, использование исследовательских методов.

В основе технологии формирования критического мышления через чтение и письмо лежит теория осмысленного обучения Л.С. Выготского «…всякое размышление есть результат внутреннего спора, так, как если бы человек повторял по отношению к себе те формы и способы поведения, которые он применял раньше к другим».

Технология РКМЧП – универсальная, проникающая, «надпредметная» технология, открытая к диалогу с другими педагогическими подходами и технологиями. Это, прежде всего, подход, не являющийся способом разукрасить урок, доставить детям удовольствие от использования игровых приемов, групповых форм работы, частой смены деятельности. Это совершенно четкая структура, имеющая в своей основе развивающие и воспитательные цели.

Цель данного педагогического опыта: активизация познавательной активности младших школьников на уроках в начальной школе через применение метода развития критического мышления.

Достижение планируемых результатов предполагает решение следующих задач:

- формирование нового стиля мышления, для которого характерны гибкость, рефлексивность, коммуникативность, креативность, мобильность, самостоятельность, толерантность, ответственность за собственный выбор и результаты своей деятельности;

- формирование культуры чтения, включающей в себя умение ориентироваться в источниках информации, пользоваться разными стратегиями чтения, адекватно понимать прочитанное, сортировать информацию с точки зрения ее важности, «отсеивать» второстепенную, критически оценивать новые знания, делать выводы и обобщения;

- стимулирование самостоятельной поисковой творческой деятельности, запуск механизмов самообразования и самоорганизации.

На данном этапе работы, проанализировав требования стандартов образования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования к личным и метапредметным результатам, выделила для себя следующие задачи:

- формировать умение учащихся выделять причинно-следственные связи;

- учить учащихся рассматривать новые идеи и знания в контексте уже имеющихся;

- учить понимать, как различные части информации связаны между собой;

- учить выделять ошибки, нелогичность в рассуждениях;

- делать вывод о том, чьи конкретно ценностные ориентации, интересы,

- учить избегать категоричности в утверждениях;

- учить быть честным в своих рассуждениях;

- выявлять предвзятое отношение, мнение и суждение;

- уметь отличать факт, который всегда можно проверить, от предположения и личного мнения;

- отделять главное от несущественного в тексте или в речи и уметь акцентировать внимание на первом.

Основная идея технологии развития критического мышления - создать такую атмосферу учения, при которой учащиеся совместно с учителем активно работают, сознательно размышляют над процессом обучения, отслеживают, подтверждают, опровергают или расширяют знания, новые идеи, чувства или мнения об окружающем мире.

Данная технология предполагает использование на уроке трех этапов (стадий): стадии вызова, смысловой стадии и стадии рефлексии.

Первая стадия – «вызов», во время которой у учащихся активизируются имевшиеся ранее знания, пробуждается интерес к теме, определяются цели изучения предстоящего учебного материала.

| УЧИТЕЛЬ | УЧЕНИК |

Провоцирует ученика Задает вопросы Создает ситуацию актуализации опыта ученика Формирует мотивацию ученика | Отвечает на провокацию Вспоминает всё, что знает по данной теме Формулирует первые гипотезы Определяется в своих мотивах и целях |

Вторая стадия – «осмысление» - содержательная, в ходе которой и происходит непосредственная работа ученика с текстом, причем работа, направленная, осмысленная. Процесс чтения всегда сопровождается действиями ученика (маркировка, составление таблиц, ведение дневника), которые позволяют отслеживать собственное понимание. При этом понятие «текст» трактуется весьма широко: это и письменный текст, и речь преподавателя, и видеоматериал.

Функции этапа:

получение новой информации;

ее осмысление (в том числе необходимо перечитывать часть текста в том случае, если учащийся перестает его понимать, воспринимая сообщение, задавать вопросы или записывать, что осталось не понятно для прояснения этого в будущем);

соотнесение новой информации с собственными знаниями. Обучаемые сознательно строят мосты между старыми и новыми знаниями, для того, чтобы создать новое понимание;

поддержание активности, интереса и инерции движения, созданной во время фазы вызова.

| УЧИТЕЛЬ | УЧЕНИК |

Предлагает опорный текст по теме Организует процессы чтения, обсуждения, понимания, дискуссии Управляет групповой динамикой Поддерживает мотивацию и цели Учит работать сообща

| Включается в процессы чтения, обсуждения, дискуссии Участвует в групповом взаимодействии Подкрепляет и делает коррекцию своих целей Слушает, задаёт вопросы, пишет, выделяет главные моменты в новой информации |

Третья стадия – «рефлексия» - стадия размышления. На этом этапе ученик формирует личностное отношение к тексту и фиксирует его либо с помощью собственного текста, либо своей позиции в дискуссии. Именно здесь происходит активное переосмысление собственных представлений с учётом вновь приобретённых знаний.

| УЧИТЕЛЬ | УЧЕНИК |

Управляет подведением итогов Ставит новые вопросы и задачи на будущее Оценивает деятельность ученика | Суммирует в групповой работе весь изученный материал Задаёт вопросы на будущее Делает самооценку своей деятельности |

Базовая модель (вызов-осмысление-рефлексия) задает логику построения занятия, последовательность и способы сочетания конкретных технологических приемов.

При таком подходе происходит не просто более глубокое усвоение знаний детьми, но и реализуется идея связей материала (в рамках одного предмета, межпредметных, теоретического с практическим), его структурирования самим ребенком. Постановка учащимися самостоятельно цели обучения, создает необходимый внутренний мотив к процессу учения. Тем самым (в идеале), у каждого учащегося создается целостное когнитивное поле, объединяющее все имеющиеся теоретические знания, практические сведения, навыки и умения.

Существование целостной структуры знания существенно повышает эффективность восприятия новой информации, уровень использования знаний, интерес к учению, навыки самостоятельного поиска и обработки информации. Ребенок получает, наконец, «инструмент», помогающий ему реализовать на практике принцип собственной активности как субъекта обучения. Педагог, в свою очередь, получает практическую возможность стать равным партнером ребенка в его образовании.

Каждому этапу присущи собственные методические приемы и техники, направленные на выполнение задач этапа. Комбинируя их, учитель может планировать уроки в соответствии с уровнем зрелости учеников, целями урока и объемом учебного материала. Возможность комбинирования техник имеет немаловажное значение и для самого педагога – он может свободно чувствовать себя, работая по данной технологии, адаптируя ее в соответствии со своими предпочтениями, целями и задачами. Комбинирование приемов помогает достичь и конечную цель применения технологии ЧПКМ – научить детей применять эту технологи самостоятельно, чтобы они могли стать независимыми и грамотными мыслителями и с удовольствием учились в течение всей жизни.

На стадиях реализации данной технологии целесообразно использовать следующие приёмы:

| ВЫЗОВ | ОСМЫСЛЕНИЕ | РЕФЛЕКСИЯ |

Корзина идей, понятий, имён Групповая дискуссия Кластер Ключевые термины Круги по воде

|

| Групповая дискуссия Кластер Синквейн Диаманта Дерево предсказаний «Верно – неверно»

|

Приемы развития критического мышления

Стадия вызова. Таблица «Верные и неверные утверждения» (Данетка), кластер, ключевые термины, толстые и тонкие вопросы, слова – ассоциации, перепутанные логические цепочки, прогноз по названию, фишбоун (верхняя часть), верите ли, вы…., корзина идей, покопаемся в памяти, инструкции, лови ошибку, «как вы думаете?», «выглядит как, звучит как…», таблица «Плюс, минус, интересно», мозаика, мудрые совы, попс-формула.

Стадия осмысления содержания. Кластер, таблица «ПМИ» - плюс, минус, интересно; таблица «ЗХУ», тонкие и толстые вопросы, пирамидная история, чтение с остановками, Т-таблица, концептуальная таблица, сводная таблица, сравнительная таблица, «Плюс-минус-вопрос», таблица «Кто? Что? Когда? Где? Почему?», лекция - визуализация, сократовский диалог, окно Джоггарри, письмо по кругу, дерево предсказаний, двухчастный и трёхчастный дневники, подумай и ответь, бортовой журнал, фишбоун (нижняя часть), лист решения проблем, взаимообучение, таблица аргументов, продвинутая лекция, графы – классический и денотантный, фоторобот, лекция со стопами, ромашка Блума, мудрые совы, попс-формула. Стратегии: ПРИМА, ИДЕАЛ, Зигзаг, ИНСЕРТ, шесть шляп мышления, «4П»

Рефлексия. Синквейн, круги на воде, эссе, диаманта, РАФТ, хокку, хайку, телеграмма, таблица «Синтез», учебный мозговой штурм. Организация индивидуальной самостоятельной работы: Портфолио, учебный портфель.

Чтение с остановками

Развитие критического мышления не может быть целью в точном понимании этого слова, но может быть ориентиром, на который направлены учебные стратегии. Итак, познакомимся подробнее с одной из них.

В специальной литературе можно встретить термин «медленное чтение», описание которого частично пересекается с описанием данной стратегии. Под «чтением с остановками» в данном случае понимается специально разработанная стратегия развития критического мышления. Данная стратегия используется для пробуждения интереса учащихся к чтению как процессу. В основе этой стратегии лежат наблюдения за процессом чтения людей, обладающих культурой чтения, навыками критического мышления. Они читают с перерывами для внутренних дискуссий, пометок, вопросов, критических «высказываний» в уме. Многие научились делать это стихийно, но все-таки не стоит на это полагаться.

Кластеры

Прием «Кластеры» применим как на стадии вызова, так и на стадии рефлексии. Суть приема заключается в том, что информация, касающаяся какого – либо понятия, явления, события, описанного в тексте, систематизируется в виде кластеров (гроздьев). В центре находится ключевое понятие. Последующие ассоциации обучающиеся логически связывают с ключевым понятием. В результате получается подобие опорного конспекта по изучаемой теме.

Данный прием позволяет каждому учащемуся выйти на собственное целеполагание, выделить значимые именно для него понятия. Прием «Кластер» позволяет не только активизировать лексические единицы в речи учащихся и ввести новые, но и, объединив их в связное высказывание, тренировать различные грамматические структуры, в зависимости от поставленной цели.

Дерево предсказаний

Этот прием помогает строить предположения по поводу развития сюжетной линии рассказа или повествования. Правила работы с данным приемом таковы: возможные предположения учащихся моделируют дальнейший финал данного рассказа или повествования. Ствол дерева - тема, ветви - предположения, которые ведутся по двум основным направлениям – «возможно» и «вероятно» (количество «ветвей» не ограничено), и, наконец, «листья» - обоснование этих предположений, аргументы в пользу того или иного мнения. «Дерево предсказаний» целесообразно использовать на стадии закрепления лексики с целью анализа какой – либо проблемы, обсуждения текста, прогнозирования событий. Поскольку данный прием строится именно на предположении и прогнозировании, то в речи учащихся активно используются конструкции будущего времени и сослагательного наклонения.

Инсерт

Инсерт, авторы Воган и Эстес, относится к группе приемов, развивающих критическое мышление учащихся. Прием очень эффективен при работе над формированием навыков изучающего чтения, на стадии вызова. С помощью приема «Инсерт» возможно решение обширного спектра лексико – грамматических задач, так как любой текст богат речевыми образцами и грамматическими структурами. Этот прием работает и на стадии осмысления. Для заполнения таблицы вам понадобится вновь вернуться к тексту, таким образом, обеспечивается вдумчивое, внимательное чтение. Технологический прием «Инсерт» и таблица «Инсерт» сделают зримыми процесс накопления информации, путь от «старого» знания к «новому». Важным этапом работы станет обсуждение записей, внесенных в таблицу, или маркировки текста.

| I - interactive

N - noting

S - system

E - effective

R - reading and T - thinking | Самоактивизирующая системная разметка для эффективного чтения и размышления | «V» - уже знал

«+» - новое

«-» - думал иначе

«?» - не понял, есть вопросы |

Таблица верных и неверных утверждений

Примечание: После работы над текстом и заполнением таблицы организуется обсуждение проблемы, где учащиеся используют предложенные им речевые образцы, соответствующие значкам.

«Верные или неверные утверждения»

Например, началом урока могут быть предложены высказывания.

Затем попросим учащихся установить, верны ли данные утверждения, обосновывая свой ответ. После знакомства с основной информацией (текст параграфа, лекция по данной теме) мы возвращаемся к данным утверждениям и просим учащихся оценить их достоверность, используя полученную на уроке информацию.

Прием «Выглядит, как…звучит, как…»

Этот приём направлен на «присвоение» понятий, терминов. На стадии вызова учащимся предлагается записать в соответствующие графы зрительные и слуховые ассоциации, которые у них возникают при данном слове, или в связи с данным понятием. Например, понятие «технология».

| Выглядит как… | Звучит как… |

Часы. Конвейер. Ступеньки лестницы. Яркая картинка. | «Это ново!» «Это интересно!» Песня: куплет, припев. |

На стадии рефлексии, после знакомства с основной информацией, можно вернуться к данной таблице.

Прием «Плюс-минус-интересно»

На стадии вызова работает и приём «П» - «М» - «И»: таблица «Плюс – минус - интересно», либо модификация данной таблицы «Плюс – минус - вопрос».

Заполнение таблицы помогает организовать работу с информацией и на стадии осмысления. Новая информация заносится в таблицу, по ходу чтения параграфа или прослушивания лекции заполняются соответствующие графы. Этот приём можно использовать и на стадии рефлексии. Так или иначе, пошаговое знакомство с новой информацией, увязывающей её с уже имеющейся, - это способ активной работы с текстом. Данный приём нацелен на актуализацию эмоциональных отношений в связи с текстом. При чтении текста предлагается фиксировать в соответствующих главах таблицы информацию, отражающую:

в графу «П» заносится информация, которая, с точки зрения ученика, носит позитивный характер;

в графу «М» - негативный, наиболее интересные и спорные факты заносятся в графу «И». Возможна модификация этой таблицы, когда графа «И» заменяется графой «?» («Есть вопросы»).

При использовании данного приёма информация не только более активно воспринимается (прослушивается, записывается), систематизируется, но и оценивается. Подобная форма организации материала позволяет провести обсуждение, дискуссию по спорным вопросам.

Таблицы вопросов

Большое значение в технологии развития критического мышления отводится приёмам, формирующим умение работать с вопросами. В то время как традиционное преподавание строится на готовых «ответах», которые преподносятся ученикам, технология развития критического мышления ориентирована на вопросы, как основную движущую силу мышления. Бесконечные знания, факты, которые надо запомнить и повторить, - всё это напоминает топтание на месте в транспорте, который, к сожалению, уже не едет. Вместо этого учащихся необходимо обращать к их собственной интеллектуальной энергии. Мысль остаётся живой только при условии, что ответы стимулируют дальнейшие вопросы. Только ученики, которые имеют вопросы, по-настоящему думают и стремятся к знаниям. Начнём с простых приёмов.

Таблица «Толстых» и «Тонких» вопросов может быть использована на любой из трёх фаз урока: на стадии вызова – это вопросы до изучения темы, на стадии осмысления – способ активной фиксации вопросов по ходу чтения, слушания, при размышлении – демонстрация понимания пройденного.

Таблица «толстых» и «тонких» вопросов

| ? | ? |

| Дайте три объяснения, почему…? Объясните, почему…? Почему вы думаете…? Почему вы считаете…? В чём различие…? Предположите, что будет, если…? Что, если…?

| Кто? Что? Когда? Может…? Будет…? Мог ли…? Как звать…? Было ли…? Согласны ли вы…? Верно ли? |

Загадка

Прием «Загадка» очень эффективен при работе над лексической стороной речи на любой стадии изучения иностранного языка. Он позволяет активизировать в памяти учащихся изученные лексические единицы и способствует развитию различных видов памяти. Кроме того, данный прием можно использовать на начальном этапе работы над темой для введения лексических единиц

Примечание: учащиеся могут составлять загадки самостоятельно после того, как освоят этот прием

Зигзаг

Прием «Зигзаг» относится к группе приемов развития критического мышления и требует организации работы учащихся вместе: в парах или небольших группах над одной и той же проблемой, в процессе которой выдвигаются новые идеи. Эти идеи и мнения обсуждаются, дискутируются. Процесс обучения сообща в большей степени приближен к реальной действительности, чем традиционное обучение: чаще всего мы принимаем решения в процессе общения в небольших группах, временных творческих коллективах. Эти решения принимаются как на основе компромисса, так и на основе выбора наиболее ценного мнения, выдвинутого кем-либо из группы.

Целью данного приема является изучение и систематизация большого по объему материала. Для этого предстоит сначала разбить текст на смысловые отрывки для взаимообучения. Количество отрывков должно совпадать с количеством членов групп. Например, если текст разбит на 5 смысловых отрывков, то в группах (назовем их условно рабочими) - 5 человек.

В данной стратегии может не быть фазы вызова как таковой, так как само задание - организация работы с текстом большого объема - само по себе служит вызовом.

Смысловая стадия. Класс делится на группы. Группе выдаются тексты различного содержания. Каждый учащийся работает со своим текстом: выделяя главное, либо составляет опорный конспект, либо использует одну из графических форм (например «кластер»). По окончании работы учащиеся переходят в другие группы - группы экспертов.

Стадия размышления: работа в группе «экспертов». Новые группы составляются так, чтобы в каждой оказались «специалисты» по одной теме. В процессе обмена результатами своей работы, составляется общая презентационная схема рассказа по теме. Решается вопрос о том, кто будет проводить итоговую презентацию. Затем учащиеся пересаживаются в свои первоначальные группы. Вернувшись в свою рабочую группу, эксперт знакомит других членов группы со своей темой, пользуясь общей презентационной схемой. В группе происходит обмен информацией всех участников рабочей группы. Таким образом, в каждой рабочей группе, благодаря работе экспертов, складывается общее представление по изучаемой теме.

Следующим этапом станет презентация сведений по отдельным темам, которую проводит один из экспертов, другие вносят дополнения, отвечают на вопросы. Таким образом, идет «второе слушание» темы. Итогом урока может стать исследовательское или творческое задание по изученной теме.

Этот прием применяется и на текстах меньшего объема. В этом случае текст изучается всеми учениками, принцип деления на группы - вопросы к данному тексту, их количество должно совпадать с количеством участников группы. В экспертные группы собираются специалисты по одному вопросу: для более детального его изучения, обмена мнениями, подготовки подробного ответа на вопрос, обсуждения формы его представления. Вернувшись в рабочие группы, эксперты последовательно представляют варианты ответов на свои вопросы.

Бортовой журнал

Прием «Бортовой журнал» - это способ визуализации материала. Он может стать ведущим приемом на смысловой стадии. Бортовые журналы - обобщающее название различных приемов обучающего письма, согласно которым учащиеся во время изучения темы записывают свои мысли. Когда бортовой журнал применяется в самом простейшем варианте, перед чтением или иной формой изучения материала, учащиеся записывают ответы на следующие вопросы:

Что мне известно по данной теме?

Что нового я узнал из текста?

Встретив в тексте ключевые моменты, учащиеся заносят их в свой бортовой журнал. При чтении, во время пауз и остановок, учащиеся заполняют графы бортового журнала, связывая изучаемую тему со своим видением мира, со своим личным опытом. Проводя подобную работу, учитель вместе с учениками старается продемонстрировать все процессы зримо, чтобы потом ученики могли этим пользоваться.

Интересным приемом является «Двухчастный дневник». Этот прием дает возможность читателю увязать содержание текста со своим личным опытом. Двойные дневники могут использоваться при чтении текста на уроке, но особенно продуктивна работа с этим приемом, когда учащиеся получают задание прочитать текст большого объема дома.

В левой части дневника учащиеся записывают те моменты из текста, которые произвели на них наибольшее впечатление, вызвали какие-то воспоминания, ассоциации с эпизодами из их собственной жизни, озадачили их, вызвали протест или, наоборот, восторг, удивление, такие цитаты, на которых они «споткнулись». Справа они должны дать комментарий: что заставило записать именно эту цитату. На стадии рефлексии учащиеся возвращаются к работе с двойными дневниками, с их помощью текст последовательно разбирается, учащиеся делятся замечаниями, которые они сделали к каждой странице. Учитель знакомит учащихся с собственными комментариями, если хочет привлечь внимание учащихся к тем эпизодам в тексте, которые не прозвучали в ходе обсуждения.

«Трехчастные дневники» имеют третью графу – «письма к учителю». Этот прием позволяет работать не только с текстом, но и проводить диалог с учителем по поводу прочитанного.

| Цитата | Комментарии. Почему эта цитата привлекла ваше внимание? | Вопросы к учителю |

| | | |

Чтение (просмотр, прослушивание) с остановками

Этот прием эффективен при работе над чтением текста проблемного содержания, а так же при работе с аудиальными и визуальными пособиями. Прием «Чтение с остановками» помогает прорабатывать материал детально. Кроме того, учащиеся имеют возможность пофантазировать, оценить факт или событие критически, высказать свое мнение. Здесь происходит обучение как критическому мышлению, так сказать рефлексивному, на стадии осмысления материала, так и творческому, на стадии прогнозирования событий. Все имеющиеся лексико – грамматические навыки востребованы, поскольку от учащихся требуется связное монологическое высказывание. Если таковая цель имеется, то можно направить речевую деятельность учащихся в конкретном грамматическом русле, например, на стадии прогнозирования, активизировать структуры будущего времени и сослагательного наклонения.

Круги по воде

Этот прием является универсальным средством активизировать знания учащихся и их речевую активность на стадии вызова. Опорным словом к этому приему может стать изучаемое понятие, явление. Оно записывается в столбик и на каждую букву подбираются существительные (глаголы, прилагательные, устойчивые словосочетания) к изучаемой теме. По сути, это небольшое исследование, которое может начаться в классе и иметь продолжение дома.

Техника проведения дискуссии

Тонкая грань проходит между дискуссией содержательной и динамичной и дискуссией, выливающейся в бесконечный монолог учителя. Как организовать первую? Как не скатиться во вторую? Лучше всего проходят дискуссии, тему и направленность которых задают сами ученики и их природная любознательность. Роль учителя - критико-стимулирующая.

Существует четыре «шага» или приема, которые использует учитель, чтобы дискуссия не «буксовала» и оставалась при этом в руках учеников.

Утверждения. Это способ отреагировать, подтвердить понимание или выразить недоумение по поводу сказанного. Утвердительные фразы звучат менее жестко, чем вопросы, и поэтому часто побуждают к более свободному ответному высказыванию. Вы можете сказать: «Насколько я понимаю, вы говорите ____________», или: «Мне это напомнило ____________», ранее сказанное», или: «Погодите-ка, вы утверждаете, что ____________, но Дмитрий только что сказал ____________», или: «Мне непонятно ____________».

Вопросы. Учащиеся будут с большим энтузиазмом обсуждать свои вопросы, а не вопросы учителя. Поэтому старайтесь всячески их провоцировать на эти вопросы. Вот несколько возможных подсказок вам в помощь: Какие вопросы могут возникнуть по содержанию этого текста? Чего мы пока не коснулись в нашем обсуждении? Что осталось неясным в этом тексте? С чем вам хотелось бы согласиться? (... не согласиться?).

Сигналы. Поскольку комментарий учителя зачастую оказывается чересчур весомым, лучше руководить дискуссией с помощью жестов и сигналов и ничего не произносить вслух. Недоуменное выражение лица учителя — для учащихся сигнал: требуется разъяснение. Руки, как бы взвешивающие два предмета («что перетянет»), подают сигнал учащимся, что нужно сравнить предложенные идеи и решить, с какой из двух они согласны. Выражение доброжелательной заинтересованности ободряет ученика, который с трудом подыскивает слова, чтобы выразить свои мысли.

Молчание. Когда вопрос задан, дайте время на размышление. Молчание, длящееся три, четыре или пять секунд, - могучий стимул заполнить паузу. Если ее не заполняет учитель, добровольцы всегда найдутся.

Оставьте за мной последнее слово

«Оставьте за мной последнее слово» - еще один прием для стимулирования размышления после чтения. Он дает основу для обсуждения текста любого плана: как повествовательного, так и описательного. Особенно хорош для вовлечения в общую дискуссию самых тихих и неактивных учащихся. Прием этот состоит в следующем:

Учащихся просят во время чтения текста найти несколько отрывков, которые они считают особенно интересными или достойными комментария.

Учащийся выписывает цитату на карточку или листок, не забыв пометить страницу.

На обратной стороне карточки учащийся пишет свой комментарий. Он может не согласиться с мыслью, содержащейся в цитате, развить ее или сделать что-то другое - по своему усмотрению.

На следующий день учащиеся приносят карточки с цитатами на урок, и учитель вызывает кого-то из них прочесть выписанное. (Желательно, чтобы он сообщил номер страницы, тогда класс сможет следить по тексту.)

Когда цитата прочитана, учитель приглашает остальных

учащихся как-то на нее отреагировать или ее прокомментировать.

Не давайте классу отклоняться от цели дискуссии и следите, чтобы

замечания не были обидными и пустыми. Можно дать свой комментарий.

В заключение учитель просит учащегося, который выбрал цитату, прочитать собственный к ней комментарий. Вот тут-то и вступает в действие главное правило: «За ним последнее слово». Никакого продолжения дискуссии не будет. (Учителя, временами вам будет очень трудно не вмешаться и удержаться от замечаний. Ни в коем случае не делайте этого! Играть надо по правилам!)

После этого учитель вызывает следующего учащегося с его цитатой, и круг начинается снова. Вряд ли удастся предоставить возможность выступить всем на одном уроке. Но можно выделять понемногу времени на каждом последующем уроке.

6 шляп критического мышления

Одним из наиболее интересных приемов можно смело назвать так называемые «6 шляп». Необходимо разъяснить, что это такое:

1-я шляпа - красная: эмоциональное восприятие текста, непосредственная читательская реакция.

2-я шляпа - белая: изложение фактов, описаний, статистики.

3-я шляпа - черная: критическая, негативная (обращает внимание на то, чего не хватает, что плохо).

4-я шляпа - желтая: апологетическая (обращает внимание на то, что есть положительного, хорошего).

5-я шляпа - синяя: аналитическая, поисковая.

6-я шляпа - зеленая: изобретательская, творческая.

Метод «шести шляп» позволяет произвести совместный поиск, обменяться мнениями в необычной, творческой атмосфере. Главное - «держать жанр», линию, строго придерживаться того направления, которое задаст каждая шляпа. Можно использовать на уроке все шесть шляп или некоторые из них. Все зависит от творческой фантазии, изобретательности учителя, темы урока и целей, которые ставит перед учениками и собой учитель.

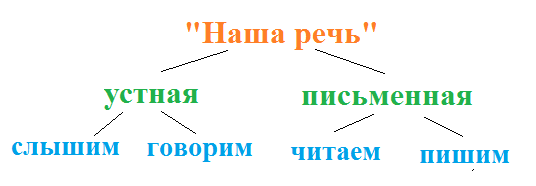

РАЗДЕЛ «ЯЗЫК И РЕЧЬ»

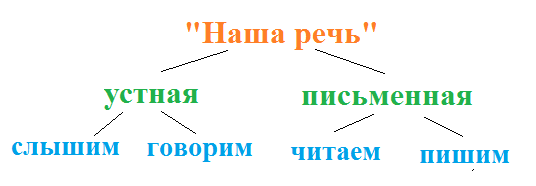

Приём «КЛАСТЕР»

Приём «ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…»

1. Речь, которую мы слышим и произносим – письменная.

2. Речь, которую мы слышим и произносим – устная.

3. Маша читает книгу – устная речь.

4. Мама разговаривает по телефону – устная речь.

5. Ваня мечтает о машинке – внутренняя речь.

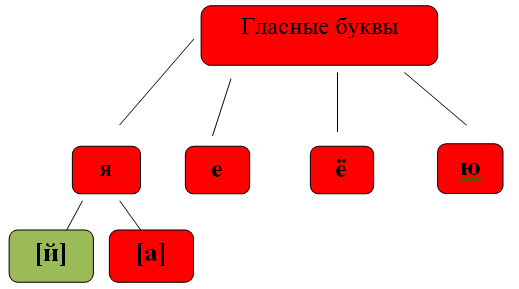

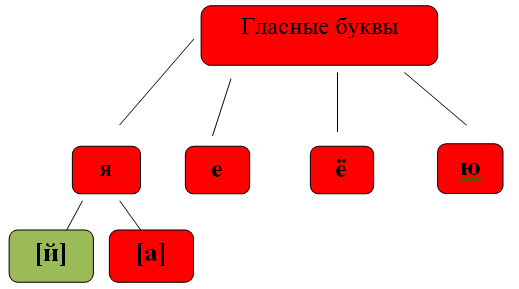

РАЗДЕЛ «ЗВУКИ И БУКВЫ»

Приём «КЛАСТЕР»

Приём «ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…»

- Верите ли вы, что в алфавите 33буквы?

- Верите ли вы, что в алфавите 12 гласных?

- Верите ли вы, что звуки, которые обозначены буквами Ж, Ш, Ц всегда мягкие?

- Верите ли вы, что звуки, которые обозначены буквами Й,Ч.Щ всегда твёрдые?

- Верите ли, что в алфавите есть буквы, не имеющие звуки?

«ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАСНЫХ ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ»

П риём «КЛАСТЕР»

риём «КЛАСТЕР»

Приём «ЛОВИ ОШИБКУ»

- Исправь ошибки.

Ерши.

Над речюшкою в тишы_

Шелестят камыши_,

А в воде у камышей, -

Шесть задиристых ершей.

Не ершытесь вы, ерши_,

Лучше спрячьтесь в камышы_.

Вас ершей-малышей,

Щюка ждёт у камышей.

Приём «КОЛЛАЖ»

- Детям предложены картинки, они должны вырезать картинки, в которых есть орфограммы ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ и подписать под картинкой слово.

«ТЕКСТ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

Приём «ВЕРЮ – НЕ ВЕРЮ»

1) Текст состоит из слов. (Нет)

2) Текст состоит из предложений. (Да).

3) Все предложения связаны по смыслу. (Да).

4) По заглавию всегда можно определить основную мысль текста (Нет).

5) Заголовок к тексту не обязателен. (Нет)

6) Текст состоит из двух частей. (Нет)

8) Все предложения связаны одной темой. (Да).

9) В конце текста ставятся точка, вопросительный или восклицательный знаки или многоточие. (Нет).

Приём «ИНСЕРТ»

| Предложение |

| ЗНАЕМ | УЗНАЛИ |

| - это слово или несколько слов | - есть грамматическая основа (главные члены предложения) |

| - слова в предложении связаны по смыслу и выражают законченную мысль | - дополняется с помощью второстепенных членов предложений |

| - первое слово в предложении пишется с большой буквы |

|

| - в конце предложения ставится . ! ? |

|

«СИНОНИМЫ И АНТОНИМЫ»

Приём «ЗАГАДКА»

Разгадайте кроссворд, подобрав слова с противоположным значением:

|

|

| с | л | а | д | к | и | й |

|

|

|

| т | о | н | к | и | й |

|

|

|

| с | ы | т | ы | й |

|

|

|

|

| н | о | в | ы | й |

|

| д | л | и | н | н | ы | й |

|

| б | л | и | з | к | и | й |

|

| м | о | к | р | ы | й |

| ч | и | с | т | ы | й |

|

1. Кислый.

2. Толстый.

3. Голодный.

4. Старый.

5. Короткий.

6. Далёкий.

7. Сухой.

8. Грязный.

«ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ С МЯГКИМ ЗНАКОМ»

Приём «ТАБЛИЦА «ЗХУ»

По ходу урока заполняется таблица

| Знаю | Хочу знать | Узнал новое |

| Ь – не обозначает звука

| Какую роль выполняет мягкий знак в словах? | Ь – показатель мягкости согласных; Ь – разделительный Ь - изменяет лексическое значение слова |

«Правописание слов с разделительными Ъ и Ь»

Приём «ДИАГРАММЫ СРАВНЕНИЯ»

По опорной схеме сравнить два понятия и отразить их в диаграммах. Отличительные признаки записываются в каждой из диаграмм, а сходные – в месте их пересечения.

По опорной схеме сравнить два понятия и отразить их в диаграммах. Отличительные признаки записываются в каждой из диаграмм, а сходные – в месте их пересечения.

«ОДНОКОРЕННЫЕ СЛОВА»

Приём «ВЕРНО-НЕВЕРНО»

Отметь знаком «+» строчки, в которых все слова являются однокоренными, выдели в них корень.

| 1. Сад, садовник, садовые. |

|

| 2. Смелый, отважный, храбрый. |

|

| 3. Больница, боль, большой. |

|

| 4. Горе, горевать, горный. |

|

| 5. Чистота, чистый, чистить. |

|

| 6. Горюет, плачет, печалится. |

|

| 7. Мороз, замороженный, морозит. |

|

«СИНКВЕЙН»

Составьте синквейн к слову «Корень»:

Корень

главная, значимая

заключает, носит, образует

Без корня не существует слово.

Морфема.

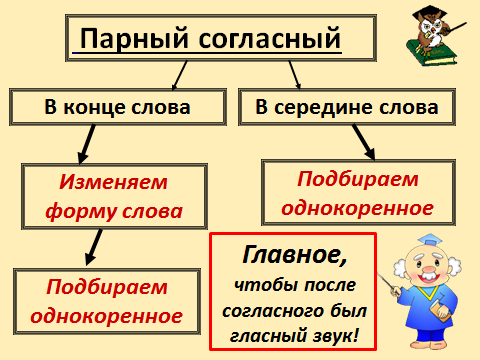

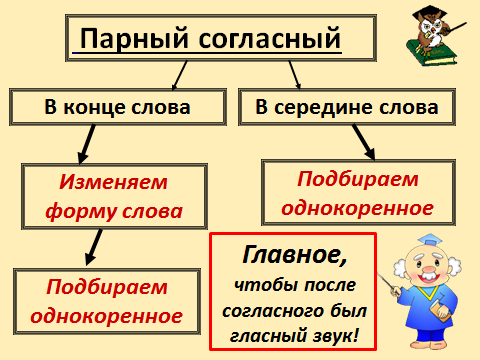

«ПРАВОПИСАНИЕ ПАРНЫХ

ПО ЗВОНКОСТИ-ГЛУХОСТИ СОГЛАСНЫХ»

«СИНКВЕЙН»

Парный согласный

Звонкий, глухой

Слышим, проверяем, пишем.

Парный согласный проверяй

Рядом гласный подставляй.

Орфограмма.

Приём «КЛАСТЕР»

Приём «ВЕРЮ – НЕВЕРЮ»

-

Приготовьте сигнальные карточки. Я буду читать высказывания, если вы с высказыванием согласны, поднимите , если вы с высказыванием не согласны, поднимите .

Приготовьте сигнальные карточки. Я буду читать высказывания, если вы с высказыванием согласны, поднимите , если вы с высказыванием не согласны, поднимите .

1. Верите ли вы, что парную согласную в корне слова нужно проверять? (да)

2. Верите ли вы, что парную согласную в корне нужно проверять ударением?(нет)

3. Верите ли вы, что парная согласная проверяется гласным звуком? (да)

4. Верите ли вы, что в слове «зуб» на конце слова пишется согласная «п»? (нет)

5. Верите ли вы, что в слове «суп» на конце слова пишется согласная «п»? (да)

6. Верите ли вы, что в слове «соседка» в середине слова пишется согдасная «д»? (да)

7. Верите ли вы, что к слову « закладка» проверочным словом является слово «закладки»? (нет)

8. Верите ли вы, что слово « грядка» можно проверить словом «грядочка»? (да)

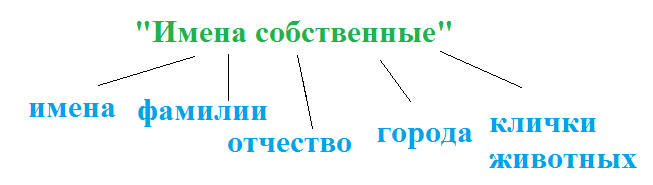

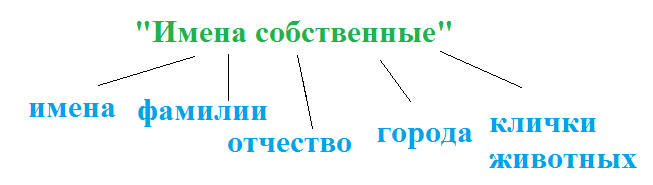

«ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ»

Приём «МОЗГОВОЙ ШТУРМ»

Работа со словами:

Портфель, школа, собака, умный, учиться.

Задание:

1)Какие вопросы можно задать к словам.

2)Выберите слова, к которым можно задать вопрос что?

3) Выберите слова, к которым можно задать вопрос кто?

4)Формулирование правила вместе с учителем о различении названия предметов по вопросу.

Выберите правильный ответ:

-Эти слова называют предметы.

-Эти слова называют признаки предметов

-Эти слова называют, что делает предмет.

Приём «ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…»

Первоклассник Вова Макаров живёт в городе Владимире по улице Лесной. В школу его провожает сестра Анна. За ним бежит собака Дружок. Володя сидит с другом Юрой. Учительница Ольга Михайловна читает детям сказку.

На стадии «Вызов»:

Веришь ли ты, что:

-Подчёркнутые слова называют ФИО, клички животных, названия городов, сел деревень- поэтому они пишутся с большой буквы. (да)

-Все предметы, отвечающие на вопрос кто? пишутся с большой буквы? (нет)

-ФИО, клички животных, названия городов, сёл, деревень, улиц- это имена собственные? (затрудняются)

Приём «КЛАСТЕР»

Приём «КЛАСТЕР»

«БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ В КОРНЕ СЛОВА»

Приём «ЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕПОЧКА»

Оценка своих действий.

– Вспомним алгоритм проверки безударной гласной.

- Нужно собрать алгоритм в правильной последовательности.

Алгоритм

| . • Определи безударную гласную. | 5 |

| • Подбери проверочное слово. | 4 |

| • Поставь ударение. | 2 |

| • Выдели корень. | 3 |

| • Прочитай слово | 1 |

Вывод. Чтобы найти безударную гласную, нужно знать алгоритм действий.

Вывод. Чтобы найти безударную гласную, нужно знать алгоритм действий.

Приём «ВОССТАНОВЛЕНИЕ/ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОПУСКОВ»

Вставь пропущенные слова в предложения. Выдели безударную гласную в корне слова..

«ЧАСТИ РЕЧИ»

Приём «КРУГИ ПО ВОДЕ»

Опорное слово - это изучаемое понятие, явление. Оно записывается в столбик и на каждую букву подбираются существительные (глаголы, прилагательные, устойчивые словосочетания) к изучаемой теме. По сути, это небольшое исследование, которое может начаться в классе и иметь продолжение дома.

Например: при изучении темы «Глагол» у нас с ребятами получилось вот такое исследование по теме:

Г - главный член предложения

Л - легко изменяется по родам

А - а так же по числам

Г - говорить, глядеть, гладить - неопределенная форма

О - очень часто – сказуемое

Л - лучше не пытаться определить падеж

Приём «КЛАСТЕР»

риём «КЛАСТЕР»

риём «КЛАСТЕР» По опорной схеме сравнить два понятия и отразить их в диаграммах. Отличительные признаки записываются в каждой из диаграмм, а сходные – в месте их пересечения.

По опорной схеме сравнить два понятия и отразить их в диаграммах. Отличительные признаки записываются в каждой из диаграмм, а сходные – в месте их пересечения.

Приготовьте сигнальные карточки. Я буду читать высказывания, если вы с высказыванием согласны, поднимите , если вы с высказыванием не согласны, поднимите .

Приготовьте сигнальные карточки. Я буду читать высказывания, если вы с высказыванием согласны, поднимите , если вы с высказыванием не согласны, поднимите . Приём «КЛАСТЕР»

Приём «КЛАСТЕР» Вывод. Чтобы найти безударную гласную, нужно знать алгоритм действий.

Вывод. Чтобы найти безударную гласную, нужно знать алгоритм действий.