М. Ю. Лермонтов «Бородино»

Урок 1 Историческая основа стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бородино»

«Недаром помнит вся Россия про день Бородина!»

Методический комментарий.

По традиции это произведение изучается в 5 классе, и на работу с ним отводится два часа. Предлагаемая разработка содержит подробный конспект уроков, дополнительные материалы для учителя и учащихся, варианты домашних заданий и проверочных работ. В зависимости от того, по какой программе работает учитель, каков уровень литературной подготовки учащихся, задания могут варьироваться. Дополнительный иллюстративный материал учитель готовит самостоятельно.

Основные положения урока ученики фиксируют в рабочих листах, заранее подготовленных учителем, или в рабочих тетрадях. В качестве проверочной работы мы дает три варианта тестовых заданий, приближенных к формату государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена по литературе.

Цель урока: выявить историческую основу стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бородино»; определить жанровые и композиционные особенности произведения; развивать навыки литературоведческого анализа, коммуникативную культуру личности, способствовать воспитанию патриотических чувств.

Оборудование: портрет М. Ю. Лермонтова, презентация учителя или картины, изображающие Бородинское сражение, карта-схема Отечественной войны 1812 года; рабочий лист для учащихся.

Домашнее задание к уроку.

Индивидуальное задание «Военная терминология, использованная в стихотворении М. Лермонтова «Бородино» (толкование слов; может сопровождаться презентацией).

Ход урока

1. Подготовка к усвоению новых знаний.

В 2012 году Россия отмечает 200-летие Отечественной войны 1812 года.

– Вспомните, что вы знаете об этом историческом событии из уроков истории?

В ходе беседы восстанавливаются основные события Отечественной войны 1812 года, при этом учитель может дополнить ответы учеников своим рассказом и презентацией.

2. Самостоятельная работа с текстом исторической справки, ответ на вопрос.

Задание классу: самостоятельно прочитать текст исторической справки (см. задание 1 рабочего листа) и ответить на вопрос: «Почему Бородинское сражение стало главным событием Отечественной войны 1812 года?».

Бородинское сражение стало главным событием Отечественной войны 1812 года, потому что в этом сражении решалась судьба России. Наполеон хотел «поразить Россию в самое сердце». Несмотря на то, что после сражения было решено оставить Москву, чтобы сохранить русскую армию, французам под Бородино был нанесён сокрушительный удар. Русские люди показали пример высочайшего героизма и стойкости.

3. Постановка цели урока.

Отечественной войне 1812 года посвятили свои произведения русские художники, поэты и писатели: А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой.

– Вспомните, какое произведение русской литературы на тему войны 1812 года вы изучали?

– Как удалось автору в аллегорической форме представить события русской истории?

Речь идет о басне И. А. Крылова «Волк на псарне». В аллегорической форме баснописец представил Наполеона, который вместе со своей армией был загнан в самую глубь России и побежден.

История героического сражения 1812 года под Бородино легла в основу и стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бородино». Первый урок мы назовем словами из текста стихотворения «Недаром помнит вся Россия про день Бородина».

В ходе знакомства с произведением русского поэта мы постараемся ответить на вопрос, как удалось М. Ю. Лермонтову в небольшом по объему произведении показать историческую значимость Бородинского сражения.

Обратимся к истории создания этого стихотворения.

4. Рассказ учителя об истории создания произведения (сопровождается презентацией).

Стихотворение «Бородино» было написано в связи с 25-летием Отечественной войны 1812 года, в 1837 году, и впервые напечатано в пушкинском журнале «Современник» уже после смерти А. С. Пушкина.

К теме Бородинского сражения Лермонтов обращался неоднократно в своем творчестве: сначала «Поле Бородина», затем «Бородино», «Воздушный корабль», «Последнее новоселье».

– Как вы думаете, почему М. Ю. Лермонтов так часто обращался именно к этой теме?

Ученики высказывают предположение о том, что поэт интересовался историей, слышал рассказы очевидцев и участников Отечественной войны 1812 года.

Лермонтов родился в Москве в 1814 году, через два года после французского нашествия. Ему было меньше года, когда родители увезли его в пензенскую деревню Тарханы, принадлежавшую его бабушке, Елизавете Алексеевне Арсеньевой. Там прошли детские годы будущего поэта.

В Тарханах его окружали люди 1812-го года. В семье его кормилицы жил бородинский ветеран-инвалид Дмитрий Федоров, от которого будущий поэт мог слышать рассказы о долгой боевой жизни. В доме Арсеньевой постоянно бывали военные, прежде всего братья Елизаветы Алексеевны, офицеры артиллерии Дмитрий и Афанасий Столыпины. Именно от них узнал маленький Миша о роли артиллерии в Бородинском сражении. Воспитателем и учителем французского языка Миши Лермонтова был мосье Капэ, бывший наполеоновский офицер, навсегда сохранивший в душе верность своему императору, он считал Наполеона великим полководцем и государственным деятелем.

Когда Мише было 6 лет, бабушка возила его в Москву, еще хранившую следы разрушений: на улицах – груды обгорелых камней, сожженные дворцы, взорванные башни Кремля, сотни трофейных орудий у стены арсенала в Кремле. С юношеских лет Лермонтов зачитывался письмами, мемуарами, записками Дениса Давыдова и Н. А. Дуровой (первой в русской армии женщины-офицера); стихами о войне 1812 года, печатавшимися в журнале А. С. Пушкина «Современник».

В 1831 году Лермонтов пишет стихотворение «Поле Бородина», а в 1837 году, переработав свой юношеский набросок, создает замечательное стихотворение «Бородино».

Лермонтов старался воссоздать в стихотворении историческую битву, поэтому он использовал слова военной терминологией того времени.

5. Словарная работа. Индивидуальное задание с презентацией.

Военная терминология, использованная в стихотворении М. Лермонтова «Бородино»

6. Чтение учителем стихотворения.

7. Анализ текста.

– Понравилось ли вам стихотворение?

– Каким чувством оно проникнуто?

– О чем рассказывает автор в стихотворении?

В стихотворении показана любовь к Родине, гордость за соотечественников, желание защитить Родину ценой собственной жизни. Автор рассказывает о первых поражениях русских войск, о подготовке к Бородинскому сражению и о самом сражении.

– Если Лермонтов хотел рассказать нам о Бородинском сражении, то почему он выбрал не прозаическую, а поэтическую (стихотворную) форму?

Автору важно не только рассказать о событии, но и передать чувства и переживания героя, поэтому он выбирает форму, сочетающую в себе признаки и эпоса, и лирики.

Стихотворение М. Лермонтова «Бородино» можно назвать балладой (запись определения).

Баллада – это стихотворение исторического, героического или фантастического содержания.

Обратимся к художественным особенностям этой баллады. Стихотворение написано в необычной для лирического произведения форме – форме диалога.

– Кто участвует в этом диалоге? Почему автор выбирает такую форму организации повествования, как диалог, а не монолог? Почему право рассказывать о событиях войны 1812 года автор доверяет простому солдату, а не военачальнику?

– Как относится старый солдат к своему собеседнику? Почему? Как характеризует свое поколение? Почему сравнивает своих современников с богатырями?

– Почему молодые солдаты хотят знать о сражении под Бородино?

Стихотворение строится как диалог молодого солдата и пожилого участника Бородинского сражения. Ошибочно было бы считать, что в стихотворении к своему дяде обращается племянник. Дядя – это распространенное обращение к старшему по возрасту человеку. Срок службы в царской армии в прошлом составлял 25 лет, поэтому молодые и пожилые солдаты служили вместе. Благодаря диалогу, Лермонтов противопоставляет старшее поколение людей, отличавшееся мужеством, беззаветной преданностью своей Родине, молодому поколению, не закаленному в суровых испытаниях войны, а значит, лишенному лучших нравственных качеств патриотов, защитников страны: «Были люди в наше время, / Не то, что нынешнее племя: / Богатыри – не вы!». В то же время интерес молодых к событиям 1812 года свидетельствует о том, что история хранит память о героических страницах прошлого. Право рассказа о событиях автор передаёт артиллеристу, участнику Бородинского сражения, чтобы придать достоверность событиям и подчеркнуть, что истинными героями были обыкновенные солдаты.

8. Самостоятельная работа по составлению плана (1–4 пункты). Работа над второй частью стихотворения предстоит на следующем уроке.

Давайте обратимся к рассказу старого артиллериста.

– О каких важных событиях Отечественной войны 1812 года он сообщает молодым?

– Какие слова, обороты речи использует в своём художественном произведении?

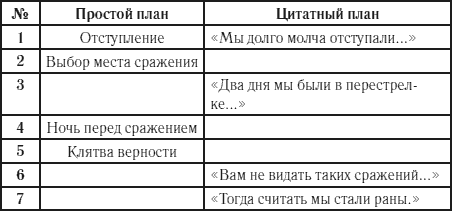

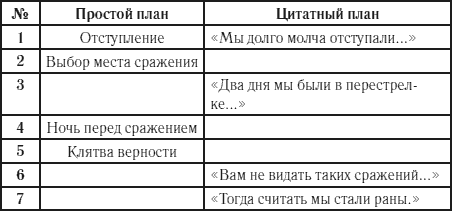

Чтобы ответить на эти вопросы, попробуем составить план этого рассказа. (Задание 2 на рабочем листе.)

Ученикам можно предложить выполнить одну работу всем или по вариантам: одни учащиеся составляют простой план, другие – цитатный. Важно, чтобы ученики подобрали наиболее точную формулировку для простого плана и соответствующую ей яркую авторскую цитату.

9. Анализ планов, работа с текстом стихотворения.

В ходе проверки плана повторное чтение стихотворения учениками по частям и небольшой исторический комментарий учителя.

Учителю следует обратить внимание учеников на целый ряд выражений:

«Мы долго молча отступали…» – упоминание о первом этапе войны – отступлении русской армии, о трехдневном кровопролитном сражении под Смоленском.

«Ворчали старики: / «Что ж мы? На зимние квартиры»? – по правилам, принятым в то время в Европе, зимой не воевали: войска располагались на зимних квартирах.

«Забил заряд я в пушку туго» – солдат, рассказывающий о событиях, был артиллеристом. Работая над иллюстрацией учебника, учителю необходимо сказать, что артиллерист, забивающий снаряд, должен был выходить из укрепления и поэтому был открыт вражеским выстрелам. Артиллерия, поставленная на подготовленных позициях, являлась опорой всего боевого порядка русских войск во время Бородинского сражения.

«Уж мы пойдем ломить стеною» – во время атаки убитые падали, но оставшиеся в живых смыкали строй и становились живой стеной.

«Два дня мы были в перестрелке. / Что толку в этакой безделке? / Мы ждали третий день» – военные действия на Бородинском поле начались боем за Шевардинский редут (передовое укрепление русской армии) 24 августа. Само сражение произошло 26 августа, то есть на третий день. В устах старого солдата выражение «Мы ждали третий день» звучит со сказочной интонацией, именно на третий день у богатырей происходили решающие битвы с врагами.

10. Заключительная беседа.

– Почему накануне сражения «ликовал француз», но «тих был наш бивак открытый»?

– Как вы понимаете эти выражения?

– Какие чувства испытывали солдаты?

– Какой художественный прием помогает автору противопоставить чувства русских и французов накануне сражения?

Антитеза помогает автору противопоставить настроение, отношение к битве русских и французских солдат. Французы были уверены в своей быстрой победе и заранее праздновали ее; для русских это решающая битва, они сосредоточены и молчаливы, готовы отдать свою жизнь за Родину.

Предварительный вывод: в небольшом по объему произведении М. Ю. Лермонтову удалось показать историческую значимость Бородинского сражения. Автор выбирает жанр баллады, строит свое произведение как воспоминания старого артиллериста, рядового участника Бородинского сражения, он рассказывает о мужестве, героической стойкости русских солдат и их беззаветной преданности Родине.

Домашнее задание ученикам дано на рабочем листе. Мы предлагаем достаточно объемное задание, учитель может выбрать два из трех предложенных или заменить одно из заданий ответами на вопросы учебника.

Рабочий лист к уроку по теме «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!»

1. Прочитайте историческую справку и ответьте на вопрос: «Почему Бородинское сражение стало главным событием Отечественной войны 1812 года?».

В июне 1812 г. французские войска переправились через реку Неман и вторглись в Россию. Основной удар Наполеон решил направить на Москву, он говорил: «Если я возьму Киев, я буду держать Россию за ноги; если я захвачу Петербург, я возьму Россию за голову; если я возьму Москву, я поражу Россию в самое сердце». Его военная сила почти втрое превосходила русские войска армии Барклая-де-Толли и Багратиона. Наполеон рассчитывал мощным ударом разгромить русскую армию еще на границе, но его план был сорван. Два месяца продолжалось отступление русских войск.

26 августа 1812 года под Бородино, в деревне, расположенной в 110 км от Москвы, произошло генеральное сражение Отечественной войны. Главнокомандующим русской армией был назначен Михаил Илларионович Кутузов. Русские понимали, что в сражении решается судьба Москвы, а значит – России.

Семь раз бросались в атаку плотные колонны французской пехоты и отряды конницы. Семь раз огнем и штыком русские воины отбрасывали врага. «За нами Москва, умирать всем, но ни шагу назад», – таков был приказ. Сражение было ожесточенным. Потери русских составили 45,6 тысячи человек, французы потеряли, по русским данным, от 50 до 58 тысяч. В резерве русских сохранилось не более 5 тысяч, а у французов – вся гвардия (19 тысяч человек). Сломить русское войско не удалось, но оно было обескровлено.

Желая сохранить армию, Кутузов приказал отступить к Москве. Бородинское сражение надломило моральный дух наполеоновской армии, пошатнуло ее уверенность в победе. Вслед за генералом А. П. Ермоловым мы можем с гордостью сказать: «У Бородино французская армия расшиблась о русскую».

Баллада – _________________________________

2. Перед вами два плана: простой и цитатный. Некоторые пункты плана пропущены. Восстановите их, пользуясь текстом стихотворения М. Лермонтова «Бородино».

Художественное противопоставление называется _________________________________________________

Домашнее задание.

1. Завершите работу над планом стихотворения «Бородино» (пункты 5–7).

2. Познакомьтесь с юношеским стихотворением М. Ю. Лермонтова «Поле Бородина». Отметьте строки, которые впоследствии вошли в «Бородино». Чем отличается речь рассказчика в стихотворении «Бородино» от речи рассказчика в «Поле Бородина»?

3. Расскажите о защитниках Родины в стихотворении М. Ю. Лермонтова «Бородино». В этом вам помогут приведенные ниже вопросы. Во время рассказа используйте, где необходимо, цитаты из текста.

1) Какому событию посвящено стихотворение?

2) Кто о нем рассказывает? Почему?

3) Где находился рассказчик в момент сражения?

4) Каким вы его себе представляете?

5) Какими вы увидели старого артиллериста и других участников сражения в его рассказе? В каких строчках стихотворения раскрываются качества русских солдат: патриотизм, готовность пожертвовать жизнью за Отчизну, решительность, мужество?

6) Какие чувства рождает у вас рассказ старого солдата?

Урок 2 Мастерство М. Ю. Лермонтова в создании батальных сцен. Образы защитников Родины в стихотворении «Бородино»

«Были люди в наше время, могучее, лихое племя: богатыри…»

Цель урока: выявить художественное мастерство М. Ю. Лермонтова в создании батальных сцен, создании образов защитников Родины; определить идейное содержание произведения; развивать навыки литературоведческого анализа, коммуникативную культуру личности, способствовать воспитанию патриотических чувств.

Оборудование: презентация учителя, фрагменты панорамы Ф. Рубо «Бородинская битва».

1. Повторение изученного и постановка цели урока.

Учитель. На прошлом уроке вы познакомились с произведением М. Ю. Лермонтова «Бородино».

– Вспомните, о каком событии отечественной истории оно рассказывает?

– К какому лиро-эпическому жанру можно отнести это произведение?

– Как удалось автору показать историческую значимость этого сражения, патриотические чувства русских солдат?

Мы продолжаем работу над стихотворением Лермонтова «Бородино».

В ходе урока мы ответим на вопрос: «В чем проявилось художественное мастерство поэта в изображении Бородинской битвы и ее участников?»

2. Выразительное чтение стихотворения учащимися: читают несколько учеников по очереди, каждый по 2 строфы.

3. Анализ второй части стихотворения, проверка плана, составленного дома.

– В какой части стихотворения раскрывается мужество, героизм участников Бородинской битвы?

– Как автор описывает начало сражения?

– Что можно сказать о ритме этих строк?

– Перечитайте строчки, в которых рассказано о героической гибели полковника. Каким чувством проникнуты эти строчки?

– Как характеризует рассказчик полковника?

– Какую клятву дали солдаты?

Мужество и героизм участников Бородинской битвы раскрывается во второй части стихотворения. Начало боя динамично, стремительно, что подчеркивается сменой темпоритмового рисунка. Рассказчик описывает гибель полковника, который «рожден быть хватом», значит, все умел, был удалым, смелым человеком, верно служил царю, по-отечески заботился о простых солдатах. Учитель может рассказать ученикам и о том, что булат – сталь, обладающая высокой прочностью и упругостью, из нее изготавливали холодное оружие исключительной стойкости и остроты. Слова «сражен булатом» свидетельствуют о том, что полковник, подавая пример храбрости, участвовал в сражении наряду с солдатами и был убит в ближнем бою холодным оружием. Предсмертные слова полковника звучат торжественно, патриотично, придают его образу героический характер.

– Как передает автор движение войск французов?

– Какой прием художественной выразительности он использует?

– Понаблюдайте над звучанием этих строк. Какие гласные и согласные помогают автору передать напряжение, гул начавшегося сражения?

– Как описаны солдаты конных полков?

– Какова роль повтора слова «все» в последних двух строчках строфы?

Описывая нашествие французов, автор использует сравнение, звукопись. Стремительное движение в ожесточённом бою передано при помощи деталей: «пестрые значки», «конские хвосты», а также повтора слова «все» в двух последних строчках строфы. Учитель вводит новые понятия или повторяет уже известные: аллитерация (стечение согласных), ассонанс

(стечение гласных). Ученикам можно сказать, что единоначатие строк называется анафорой.

– Приведите пример аллитерации и ассонанса в описании боя.

– Найдите эпитет.

– Подберите синоним к слову «изведал» в строчке «Изведал враг в тот день немало».

– Кого объединяет слово «наш»?

– С помощью какого сравнения передает автор вселенский масштаб этого сражения?

Бородинское сражение продолжалось с утра до позднего вечера, за день и русские, и французы не раз ходили в атаки, которые заканчивались рукопашным боем. Французы узнали, что такое русская храбрость, сила и удаль. Слово «наш» объединяет в этом тексте самого рассказчика, русских солдат и весь русский народ. «Земля тряслась – как наши груди; / Смешались в кучу кони, люди» – эти строки образно передают масштаб кровопролития, заставляют вспомнить о фольклорном образе земли: «Только пошло время за полночь, сыра земля закачалась, воды в реке взволновались» (сказка «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо»). «Сырая земля» упоминается в эпизоде гибели полковника («…сражен булатом, он спит в земле сырой»).

– Какие планы вы составили по второй части стихотворения? (Проверка домашнего задания).

4. Работа над фрагментами панорамы Ф. Рубо «Бородинская битва».

– Рассмотрите фрагменты панорамы «Бородинская битва» Ф. Рубо.

– Какие строки лермонтовского стихотворения можно соотнести с тем, что изобразил Ф. Рубо?

5. Анализ финала стихотворения.

– Чем завершается стихотворение?

– Почему в конце повторяется строфа, которая уже звучала в начале рассказа солдата?

После кровопролитного Бородинского сражения русская армия продолжала отступать и оставила Москву. Наполеон занял город. Старый солдат считает, что на то была воля Господа, а иначе русские не отдали бы Москвы. Следует подчеркнуть, что строфы повторяются не буквально, в завершающей строфе старый солдат отдает дань памяти и уважения всем защитникам страны: «Могучее, лихое племя: богатыри».

6. Сопоставительный анализ юношеского стихотворения «Поле Бородина» и «Бородино».

– Какие строки юношеского стихотворения были включены в более позднее – «Бородино»?

– Чем отличается речь рассказчика в стихотворении «Бородино» от речи рассказчика в «Поле Бородина»?

Очевидно, что стихотворение «Бородино» более совершенно в художественном плане. Автору удалось придать рассказу солдата простоту и выразительность народной речи.

7. Образ старого артиллериста.

– Найдите в стихотворении разговорные, простонародные слова, обороты речи. Как они характеризуют рассказчика?

– Каким вы представляете себе рассказчика?

– Какие черты характера свойственны ему?

– Почему автор оставил героев стихотворения (старого артиллериста, полковника) безымянными?

– Какие слова рассказчика, характеризующие участников Бородинского сражения, могли бы стать темой нашего урока?

Герою-рассказчику свойственны простодушие, благородство, храбрость, отсутствие хвастовства, правдивость, преданность Родине. Как правило, ученики предлагают для названия урока слова «Были люди в наше время, / Могучее, лихое племя: / Богатыри». Автор оставляет героев безымянными, придавая их образам обобщенный, героический характер. Учитель может рассказать ребятам о том, что у героев стихотворения были прототипы. Вероятнее всего, что прототипом «дяди», рассказывающего о сражении, был унтер-офицер лейб-гвардии пехотного полка Андреев. Лермонтов хорошо знал этого человека. В 1836 году, когда художник П. Заболотский писал портрет ветерана, исполняя заказ к грядущему 25-летию Отечественной войны 1812 года, Михаил Юрьевич брал уроки живописи у этого художника и часто посещал его мастерскую. Из рассказов Андреева он узнал о том, как смертельно раненный подполковник Шварц, не пожелавший покинуть поле боя, несомый солдатами на ружьях, вёл их в атаку. «Ребята, не Москва ль за нами? Умремте ж под Москвой…» – подобные слова произнес полковник Федор Федорович Монахтин, в день битвы исполнявший обязанности начальника штаба 6-го пехотного корпуса русской армии. Многие исследователи считают его наиболее вероятным прототипом лермонтовского «слуги царю, отца солдатам». Ученики предлагают варианты названия урока.

8. Рассказ о защитниках Родины в стихотворении «Бородино». Проверка домашнего задания.

9. Обобщение и выводы по уроку.

– Как вы думаете, какую идею хотел донести до нас поэт в стихотворении «Бородино»?

– Почему и сегодня, спустя 200 лет, нас не перестает волновать стихотворение Лермонтова?

Основная идея стихотворения – любовь к Родине, пробуждение у читателей разных поколений патриотических чувств. Бородинское сражение является яркой страницей в истории нашей Родины, показавшей сплоченность, мужество, самоотверженность нашего народа. Подвиг русских солдат, не пощадивших жизни ради спасения Отечества, будет жить вечно, и этот подвиг «недаром помнит» и будет помнить «вся Россия».

Домашнее задание.

1. Выполнить тестовые задания (по вариантам).

2. Выучить наизусть отрывок из стихотворения М. Лермонтова «Бородино».

Тестовые задания

Вариант 1

Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания.

…Мы долго молча отступали,

Досадно было, боя ждали,

Ворчали старики:

«Что ж мы? на зимние квартиры?

Не смеют, что ли, командиры

Чужие изорвать мундиры

О русские штыки?»

И вот нашли большое поле:

Есть разгуляться где на воле!

Построили редут.

У наших ушки на макушке!

Чуть утро осветило пушки

И леса синие верхушки —

Французы тут как тут.

Забил заряд я в пушку туго

И думал: угощу я друга!

Постой-ка, брат мусью!

Что тут хитрить, пожалуй к бою;

Уж мы пойдем ломить стеною,

Уж постоим мы головою

За родину свою!

Два дня мы были в перестрелке.

Что толку в этакой безделке?

Мы ждали третий день.

Повсюду стали слышны речи:

«Пора добраться до картечи!»

И вот на поле грозной сечи

Ночная пала тень.

Прилег вздремнуть я у лафета,

И слышно было до рассвета,

Как ликовал француз.

Но тих был наш бивак открытый:

Кто кивер чистил весь избитый,

Кто штык точил, ворча сердито,

Кусая длинный ус.

Ответом к заданиям 1–7 является слово или сочетание слов.

1. Какое историческое событие, ставшее суровым испытанием для всего русского народа, произошло в начале XIX века?

2. Назовите основные темы первой части баллады Лермонтова «Бородино».

3. Из второй строфы выпишите простонародные выражения, характеризующие речь рассказчика.

4. Как называются художественные определения, помогающие автору выразить своё отношение к предмету: «грозная сечь», «ночная тень»?

5. Из последней строфы выпишите слова военной терминологии времен Отечественной войны 1812 года.

6.Как называется прием художественного противопоставления в произведении?

7. Какой прием художественной выразительности помогает автору передать наступление ночи перед сражением: «Ночная пала тень»?

Ответ на задание 8 (на выбор) должен быть объемом 3–5 предложений.

8.1. Почему для рассказа о Бородинском сражении автор выбирает форму баллады, сочетающую в себе признаки и эпоса, и лирики?

8.2. Как характеризует рассказчика, старого артиллериста, его речь?

Вариант 2

Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задание.

И только небо засветилось,

Всё шумно вдруг зашевелилось,

Сверкнул за строем строй.

Полковник наш рожден был хватом:

Слуга царю, отец солдатам…

Да, жаль его: сражен булатом,

Он спит в земле сырой.

И молвил он, сверкнув очами:

«Ребята! не Москва ль за нами?

Умремте же под Москвой,

Как наши братья умирали!»

И умереть мы обещали,

И клятву верности сдержали

Мы в Бородинский бой.

Ну ж был денек! Сквозь дым летучий

Французы двинулись, как тучи,

И всё на наш редут.

Уланы с пестрыми значками,

Драгуны с конскими хвостами,

Все промелькнули перед нам,

Все побывали тут.

Вам не видать таких сражений!..

Носились знамена, как тени,

В дыму огонь блестел,

Звучал булат, картечь визжала,

Рука бойцов колоть устала,

И ядрам пролетать мешала

Гора кровавых тел.

Изведал враг в тот день немало,

Что значит русский бой удалый,

Наш рукопашный бой!..

Земля тряслась – как наши груди,

Смешались в кучу кони, люди,

И залпы тысячи орудий

Слились в протяжный вой…

Ответом к заданиям 1–7 является слово или сочетание слов

1. Назовите жанр стихотворения исторического, героического или фантастического содержания.

2. Кто участвует в диалоге о Бородинском сражении?

3. Как называются художественные определения, помогающие автору выразить свое отношение к предмету: «дым летучий», «бой удалый»?

4. Слова какой части речи помогают автору передать динамику, стремительность сражения?

5. Какой прием художественной выразительности использует автор: «Земля тряслась – как наши груди»?

6. Какой прием звукописи, основанный на повторении одинаковых согласных звуков, использует автор: «И ядрам пролетать мешала / Гора кровавых тел»?

7. Как называются созвучия окончаний стихотворных строк?

Ответ на задания 8 должен быть объемом 3–5 предложений.

8.1. Какими предстают перед нами защитники Родины в стихотворении М. Ю. Лермонтова «Бородино»?

8.2. Как приемы художественной выразительности помогают автору передать масштаб этой ожесточенной битвы?

Ответы на задания 1–7

Вариант 1

| 1 |

|

| 2

|

| 3

|

| 4 |

| 5 |

| 6 |

| 7 |

Вариант 2

| 1 |

|

| 2 |

| 3 |

| 4 |

| 5 |

| 6 |

| 7 |

11