Смысловое чтение научно-популярной литературы как средство развития естественнонаучной функциональной грамотности в процессе изучения химии

Курдюкова Татьяна Борисовна, учитель химии МБОУ СОШ №28 г. Ставрополя

Меня зовут Курдюкова Татьяна Борисовна, я учитель, учитель химии. Это словосочетание на многих производит сильное впечатление. Я часто попадаю в любопытные ситуации. Например, мне задают серию вопросов: «место работы?», «должность?»; на мои ответы: «школа» и «учитель» нет особой реакции. Однако, когда на следующий вопрос: «учитель чего, какого предмета?», я отвечаю: «учитель химии»; вот тут очень часто появляются замешательство, удивление, или даже ошеломление. Как будто я сказала, что работаю космонавтом. Почему-то химия воспринимается людьми, как нечто непостижимое, например, полёт человека к другим планетам.

Часто от учителей химии ждут интересных и зрелищных экспериментов. Это ожидаемо. Я, наверное, вас удивлю, но я не буду писать об экспериментах. Ведь, химия – это не только опыты, это и формулы, задачи и уравнения. Я попробую без экспериментов показать красоту моей любимой науки, её нужность и важность для всех без исключения людей.

П о словам поэта и философа Ральфа Эмерсона: «Учитель – это человек, который может делать трудные вещи лёгкими». Я бы добавила ещё, что учитель - это человек, который может делать трудные вещи интересными и понятными. Помощником в этом, по идее, должен быть учебник. На практике же, это не так. Иногда текст учебника сложен, непонятен и неинтересен. Как, какими словами объяснять вещи, которые учащимся непонятны, а учителю кажутся если не элементарными, то, как минимум понятными и простыми? Действительно, иногда учителю бывает сложно подобрать слова, методы, чтобы ученикам стало понятно, тем более интересно.

о словам поэта и философа Ральфа Эмерсона: «Учитель – это человек, который может делать трудные вещи лёгкими». Я бы добавила ещё, что учитель - это человек, который может делать трудные вещи интересными и понятными. Помощником в этом, по идее, должен быть учебник. На практике же, это не так. Иногда текст учебника сложен, непонятен и неинтересен. Как, какими словами объяснять вещи, которые учащимся непонятны, а учителю кажутся если не элементарными, то, как минимум понятными и простыми? Действительно, иногда учителю бывает сложно подобрать слова, методы, чтобы ученикам стало понятно, тем более интересно.

Мне в этом помогают книги. Я люблю читать. Это моё увлечение я направила себе в помощь на уроках. Дома у меня очень много книг, в том числе научно-популярных, примеры из них я привожу на уроках. А некоторые являются неотъемлемой частью моих занятий, я использую их в качестве раздаточного материала, чтобы учащиеся могли с ними поработать.

На уроках я даю ребятам время познакомиться с текстом книг, который я заранее прочитала и составила ряд вопросом к тексту, спустя определённое время учащиеся отвечают на них. Обычно это происходит во время опроса домашнего задания: пока некоторые работают у доски, некоторые на местах выполняют задание по индивидуальным карточкам, а остальные фронтально, две-три пары учащихся работают по книгам по предыдущей или уже по новой теме. Затем в ходе урока в определённые моменты они помогают мне в подаче нового материала. Ребятам нравится подобный вид деятельности, они с удовольствием читают книги и ищут ответы, получают за это оценки и с нетерпением ждут своей очереди в следующий раз выполнить такое задание.

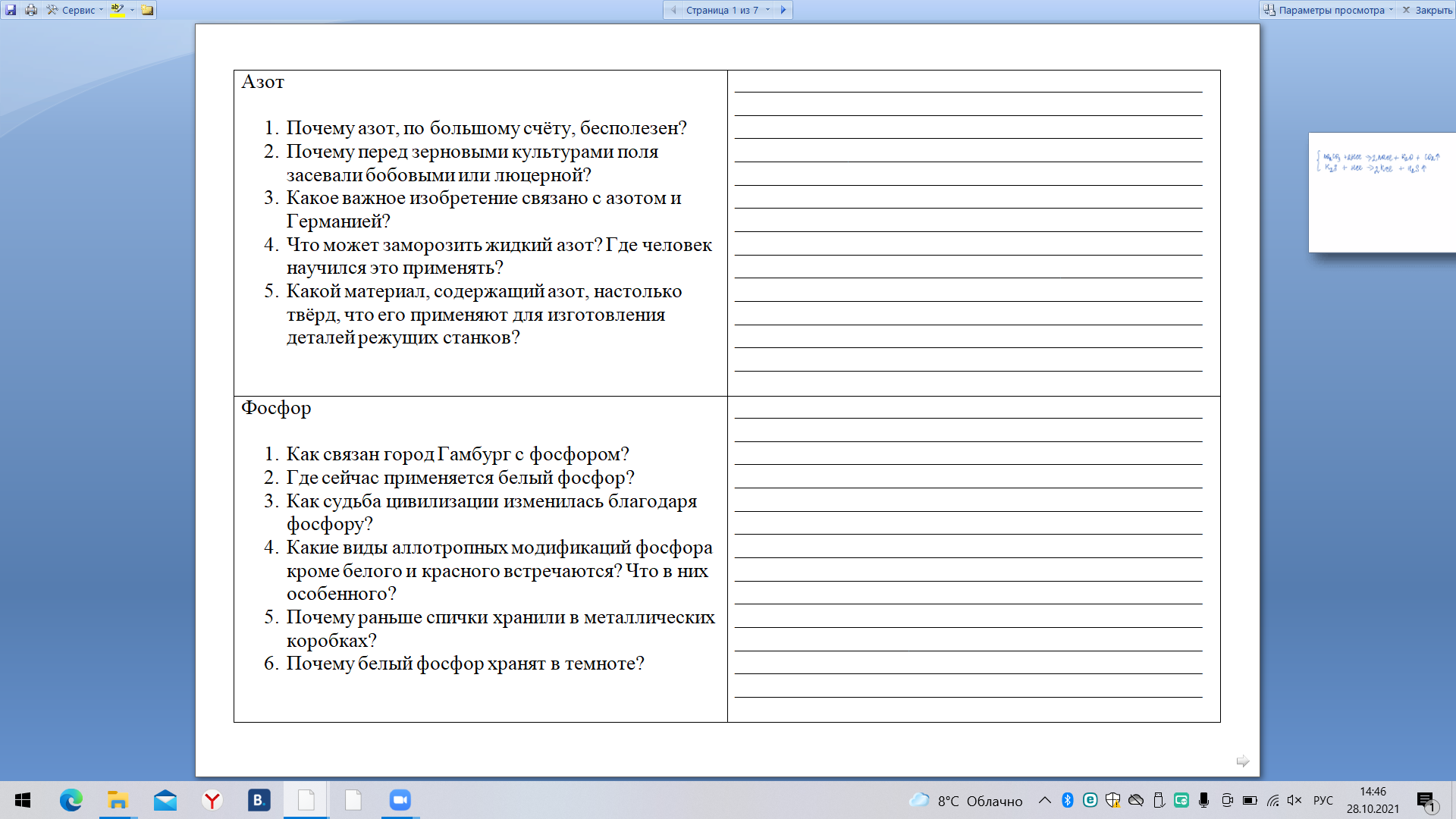

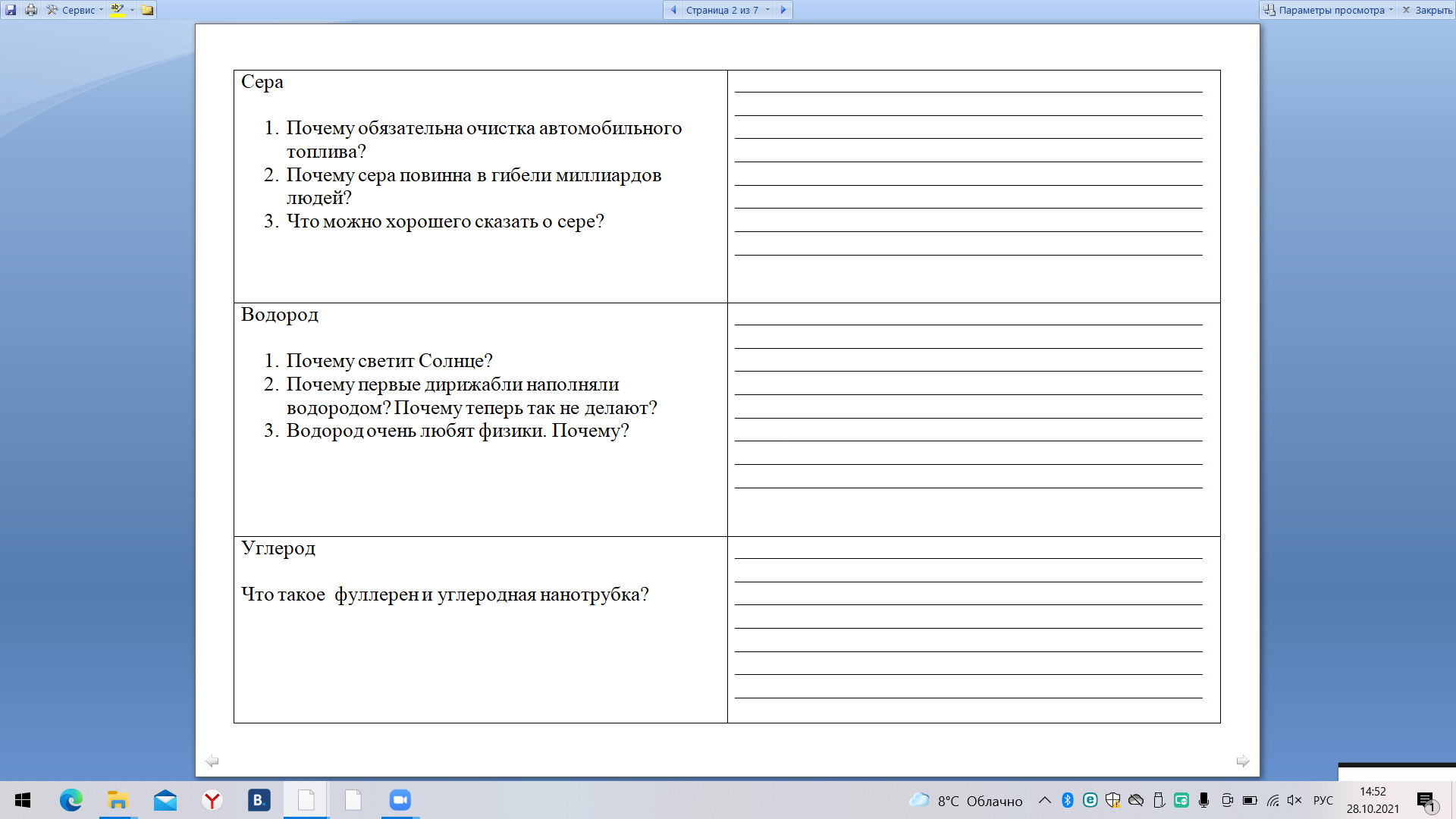

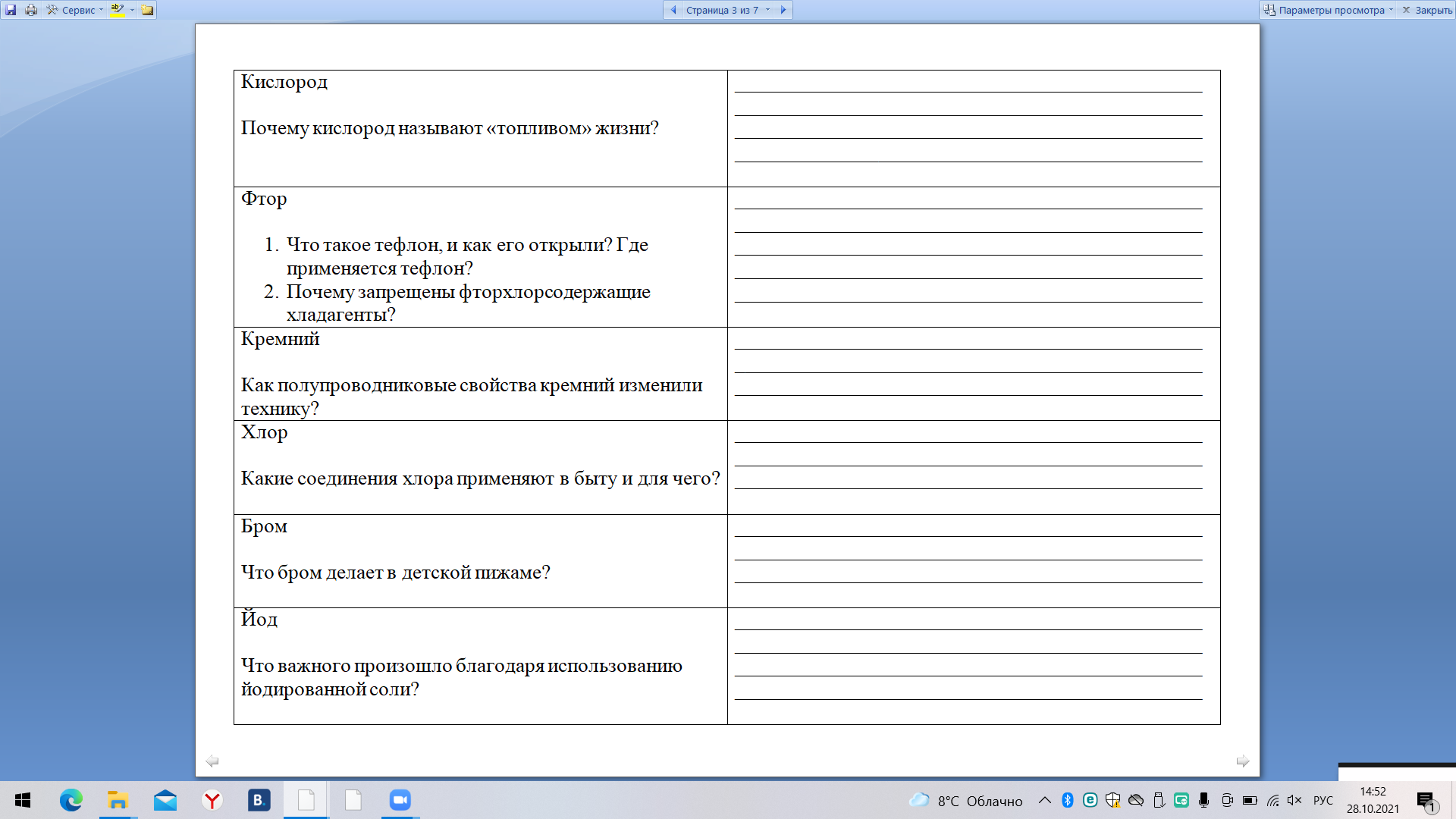

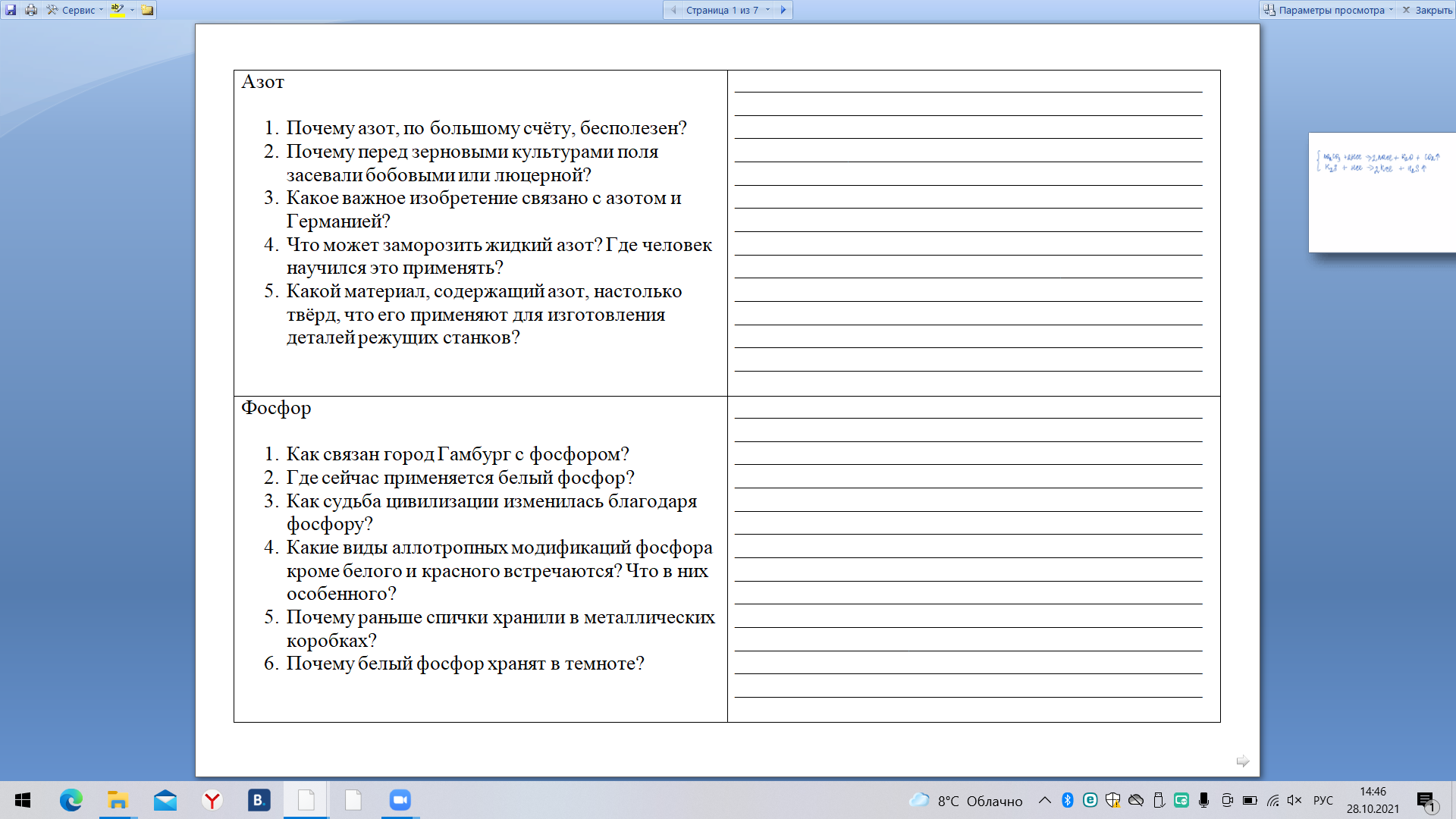

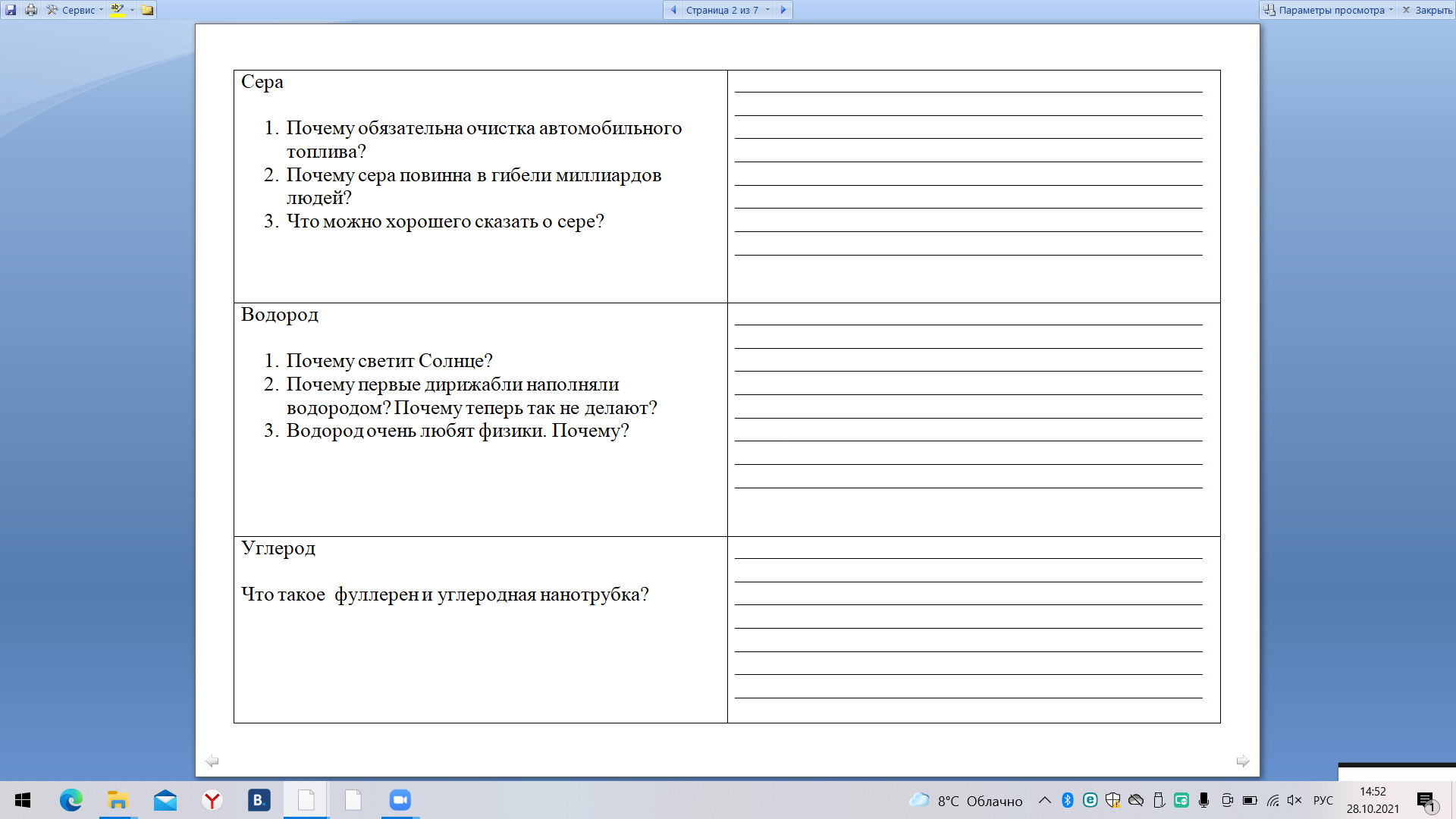

Итак, представим урок химии в школе. Две-три пары учеников получают книги с закладками-карточками на страницах, соответствующих теме урока, на которых записаны вопросы и есть место для ответов. Задача учащихся ответить на эти вопросы с помощью текста книг. (Приложение №1)

П риведу примеры из книг, которые я использую на уроках, как способ заинтересовать обучающихся предметом, а также помогающих в понимании важности изучения химии.

риведу примеры из книг, которые я использую на уроках, как способ заинтересовать обучающихся предметом, а также помогающих в понимании важности изучения химии.

Урок химии в 8 классе, тема «Простые вещества: металлы и неметаллы», вопрос об аллотропии – явлении существования нескольких простых веществ, состоящих из одних и тех же химических элементов. Хорошо известны примеры: алмаз и графит, кислород и озон. Интересна история аллотропных модификаций олова. Я думаю, многим известна история поражения армии Наполеона. Однако химическую историю мало кто знает. Книга П. Лекутера и Д. Берресона «Пуговицы Наполеона: семнадцать молекул, которые изменили мир» начинается с истории поражения армии Наполеона из-за оловянных пуговиц (стр. 11-12)6, которая помогает не только запомнить, что такое аллотропия, но и разобраться в относительности понятий «металл» и «неметалл».

С ледующий пример, урок химии в 9 классе, тема «Кислород». Я начинаю урок с вопросов к обучающимся: «Согласны ли вы с тем, что кислород важен для нас? Почему?» Здесь ребята отвечают утвердительно, потому что все дышат кислородом, без него невозможна жизнь. Следующий вопрос: «Многие считают кислород ядовитым, опасным веществом, вы согласны с этим?» Теперь мнения делятся, причём большинство думают о кислороде, как об исключительно полезном и важном для жизни веществе, не считая его опасным и тем более ядовитым. После этого я зачитываю отрывок книги Ника Лейна «Кислород. Молекула, изменившая мир» (можно просто рассказать, но мне важно, чтобы учащиеся видели в моих руках книгу, видели, что я её читаю) (стр. 23, стр. 28)7, где описано токсическое действие кислорода в больших концентрациях (более 50-70%, тогда как в воздухе его 21%) особенно, если повышается давление. Это действие испытывают на себе водолазы. К тому же именно кислород виновен в старении организма. В книге кислород рассматривают, как эликсир жизни, средство против старости, и в то же время, как опасное вещество, яд, который нас убивает. Кратко говоря, старение и смерть – это результат вдыхания кислорода на протяжении всей жизни.

ледующий пример, урок химии в 9 классе, тема «Кислород». Я начинаю урок с вопросов к обучающимся: «Согласны ли вы с тем, что кислород важен для нас? Почему?» Здесь ребята отвечают утвердительно, потому что все дышат кислородом, без него невозможна жизнь. Следующий вопрос: «Многие считают кислород ядовитым, опасным веществом, вы согласны с этим?» Теперь мнения делятся, причём большинство думают о кислороде, как об исключительно полезном и важном для жизни веществе, не считая его опасным и тем более ядовитым. После этого я зачитываю отрывок книги Ника Лейна «Кислород. Молекула, изменившая мир» (можно просто рассказать, но мне важно, чтобы учащиеся видели в моих руках книгу, видели, что я её читаю) (стр. 23, стр. 28)7, где описано токсическое действие кислорода в больших концентрациях (более 50-70%, тогда как в воздухе его 21%) особенно, если повышается давление. Это действие испытывают на себе водолазы. К тому же именно кислород виновен в старении организма. В книге кислород рассматривают, как эликсир жизни, средство против старости, и в то же время, как опасное вещество, яд, который нас убивает. Кратко говоря, старение и смерть – это результат вдыхания кислорода на протяжении всей жизни.

Ещё один пример, урок в 10 классе, тема «Нуклеиновые кислоты», вопрос о биотехнологиях. Вопросы к обучающимся: «Как вы относитесь к ГМО (генетически модифицированным организмам)? Станете ли вы употреблять продукты с ГМО?». Обычно ребята отвечают, что они против ГМО, потому что в Интернете и по телевизору все против. Я своё мнение не навязываю, хотя я не против ГМО. Привожу лишь пример из книги Александра Панчина «Сумма биотехнологии», зачитываю отрывок (стр. 43-44)8, в котором описывается вещество под названием ДГМО (дигидрогенамонооксид), области е го применения: охлаждение ядерных реакторов, химическая промышленность, производство сильнодействующих наркотических веществ, пестицидов, ядов и даже химического оружия; где можно его встретить: в любых пищевых продуктах, в выхлопах транспорта, в сливах в реки и моря и т.д. Вопрос к учащимся: «Нужно ли запретить ДГМО? Или хотя бы ввести обязательную маркировку «содержит ДГМО» на продуктах питания и напитках?». Обучающиеся единогласно становятся против ДГМО. Они очень удивляются, когда узнают, что ДГМО – это вода (ди- – это 2, -гидро- – это водород, -моно- – это 1, -оксид- – это кислород: итого Н2О, а уж эту формулу узнают все). Может с ГМО произошло такое же недоразумение, как с ДГМО?.. Подобный опрос проводился о необходимости маркировки продуктов, содержащих ДНК. Как вы считаете, нужна такая маркировка? 80% опрошенных считают обязательным такую маркировку (стр. 46)8. Я объясняю ребятам, что необходимо быть грамотным в современном мире. 80% не понимают, что избежать употребления ДНК в пищу невозможно, ведь она есть в любых живых организмах.

го применения: охлаждение ядерных реакторов, химическая промышленность, производство сильнодействующих наркотических веществ, пестицидов, ядов и даже химического оружия; где можно его встретить: в любых пищевых продуктах, в выхлопах транспорта, в сливах в реки и моря и т.д. Вопрос к учащимся: «Нужно ли запретить ДГМО? Или хотя бы ввести обязательную маркировку «содержит ДГМО» на продуктах питания и напитках?». Обучающиеся единогласно становятся против ДГМО. Они очень удивляются, когда узнают, что ДГМО – это вода (ди- – это 2, -гидро- – это водород, -моно- – это 1, -оксид- – это кислород: итого Н2О, а уж эту формулу узнают все). Может с ГМО произошло такое же недоразумение, как с ДГМО?.. Подобный опрос проводился о необходимости маркировки продуктов, содержащих ДНК. Как вы считаете, нужна такая маркировка? 80% опрошенных считают обязательным такую маркировку (стр. 46)8. Я объясняю ребятам, что необходимо быть грамотным в современном мире. 80% не понимают, что избежать употребления ДНК в пищу невозможно, ведь она есть в любых живых организмах.

К ак пример для 11 класса могу привести книгу Криса Вудфорда «Атомы у нас дома. Удивительная наука за повседневными вещами». Здесь в главе 8 «Это удивительное стекло» интересно и доступно объясняется понятие «аморфность» (в 8 классе его тоже упоминают, но, на мой взгляд, в 11 оно будет более понятно) на примере стекла и роты солдат, которым дали минуту на построение и подали команду «Стой!» (стр. 115-116)1; в этой же главе приведены примеры веществ, делающих стекло «умным»: диоксид титана – отражает тепловые лучи и сохраняет прохладу в доме, к тому же такое стекло становится самоочищающимся (стр.120-123)1; набор веществ превращает обычное стекло в электрохромное, т.е. способное затемняться по щелчку выключателя (стр. 124 – 125)1 и т.п.

ак пример для 11 класса могу привести книгу Криса Вудфорда «Атомы у нас дома. Удивительная наука за повседневными вещами». Здесь в главе 8 «Это удивительное стекло» интересно и доступно объясняется понятие «аморфность» (в 8 классе его тоже упоминают, но, на мой взгляд, в 11 оно будет более понятно) на примере стекла и роты солдат, которым дали минуту на построение и подали команду «Стой!» (стр. 115-116)1; в этой же главе приведены примеры веществ, делающих стекло «умным»: диоксид титана – отражает тепловые лучи и сохраняет прохладу в доме, к тому же такое стекло становится самоочищающимся (стр.120-123)1; набор веществ превращает обычное стекло в электрохромное, т.е. способное затемняться по щелчку выключателя (стр. 124 – 125)1 и т.п.

Ч асто от учащихся я слышу фразу: «Это правильно, я в Интернете прочитал». Советую всем прочитать книгу Аси Казанцевой «В интернете кто-то неправ!». В ней рассмотрены актуальные спорные вопросы современного мира о необходимости прививок, о гомеопатии и многое другое. Если доверять всему, что пишут и показывают, можно попасть впросак. Например, в рекламе предлагают покупать жевательную резинку с карбамидом. Вы станете покупать такую жевательную резинку? А что такое карбамид? У карбамида есть второе название – мочевина. Вы станете покупать жевательную резинку с мочевиной?..

асто от учащихся я слышу фразу: «Это правильно, я в Интернете прочитал». Советую всем прочитать книгу Аси Казанцевой «В интернете кто-то неправ!». В ней рассмотрены актуальные спорные вопросы современного мира о необходимости прививок, о гомеопатии и многое другое. Если доверять всему, что пишут и показывают, можно попасть впросак. Например, в рекламе предлагают покупать жевательную резинку с карбамидом. Вы станете покупать такую жевательную резинку? А что такое карбамид? У карбамида есть второе название – мочевина. Вы станете покупать жевательную резинку с мочевиной?..

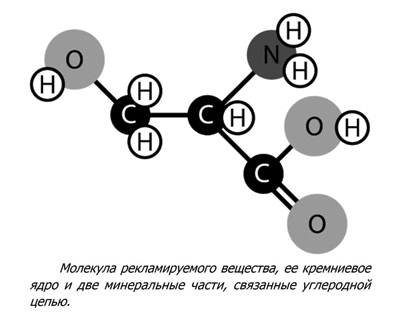

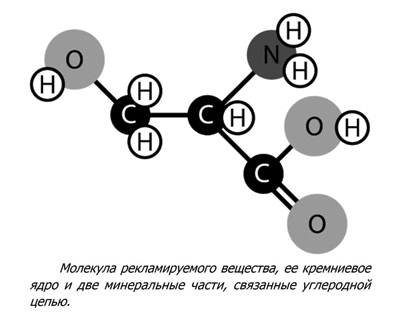

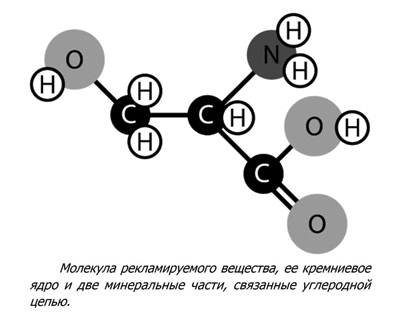

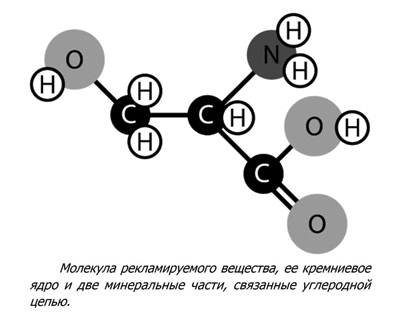

Ещё один пример, ловушки рекламы, в которую люди попадаются, его я привожу в пример на уроке в 10 классе, тема «Аминокислоты. Белки». Перед вами чудодейственная молекула для укрепления волос «…В рекламе было заявлено, что молекула состоит из двух ч астей – минеральной и органической. Первая нужна, чтобы построить кремниевый каркас, вторая связывает его с волосами…» (стр.9-10)4. Вопрос к обучающимся: «Есть ли у вас сомнения по поводу рекламы?». Возможно, некоторые и не узнают серин – стандартную аминокислоту, входящую в состав белков, но все без исключения обращают внимание, что атомов кремния (Si) в молекуле нет.

астей – минеральной и органической. Первая нужна, чтобы построить кремниевый каркас, вторая связывает его с волосами…» (стр.9-10)4. Вопрос к обучающимся: «Есть ли у вас сомнения по поводу рекламы?». Возможно, некоторые и не узнают серин – стандартную аминокислоту, входящую в состав белков, но все без исключения обращают внимание, что атомов кремния (Si) в молекуле нет.

Н

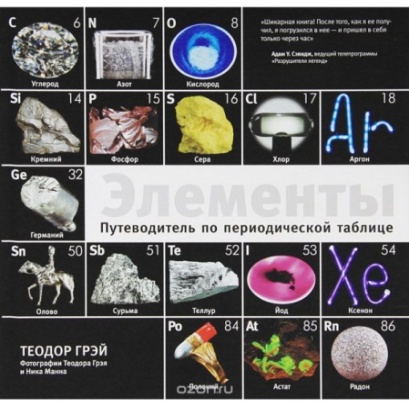

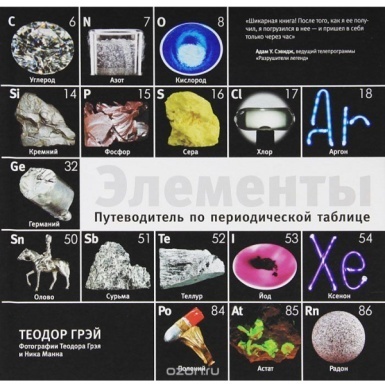

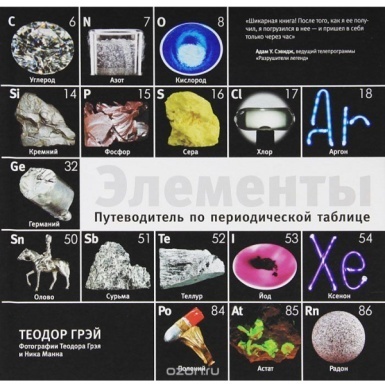

а стене в моём кабинете химии висит необычная таблица Менделеева, которая очень нравится всем учащимся. Такая необычная таблица Менделеева – это приложение к книге Теодора Грэя «Элементы: путеводитель по периодической таблице», по которой как раз чаще всего и работают учащиеся, отвечая на вопросы. Потрясающая книга, мой помощник на уроках в 8-9 классах.

а стене в моём кабинете химии висит необычная таблица Менделеева, которая очень нравится всем учащимся. Такая необычная таблица Менделеева – это приложение к книге Теодора Грэя «Элементы: путеводитель по периодической таблице», по которой как раз чаще всего и работают учащиеся, отвечая на вопросы. Потрясающая книга, мой помощник на уроках в 8-9 классах.

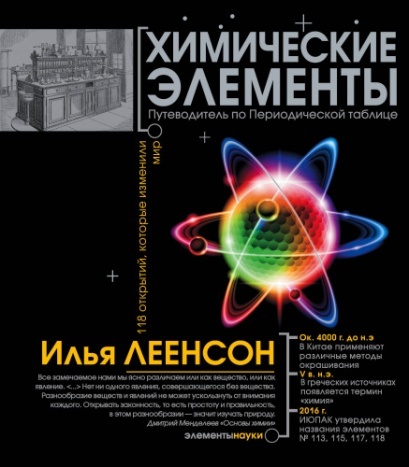

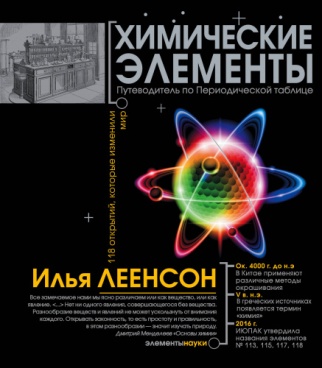

Е щё одна книга, по которой часто работают ребята на уроках, имеет похожее название, но написана другим автором. Эту книгу я получила в награду за победу во Всероссийском конкурсе «Мастерская учителя химии».

щё одна книга, по которой часто работают ребята на уроках, имеет похожее название, но написана другим автором. Эту книгу я получила в награду за победу во Всероссийском конкурсе «Мастерская учителя химии».

Р абота с дополнительной литературой, это приём, которым, я уверена, пользуются многие учителя разных предметов. Особенно это актуально сейчас, когда задания на смысловое чтение, т.е. задания по тексту, ввели практически по всем предметам в экзаменационные задания, в задания региональных и всероссийских проверочных работ, в задания для оценки естественнонаучной грамотности и других видов функциональной грамотности. Это и математика, и химия, и биология, география и многие другие. И не стоит забывать о собеседовании в 9 классе, где нужно пересказать текст. Так что метод, которым я пользуюсь, помогает ребятам не только понять и полюбить химию, но и помогает им успешно работать на уроках по другим предметам.

абота с дополнительной литературой, это приём, которым, я уверена, пользуются многие учителя разных предметов. Особенно это актуально сейчас, когда задания на смысловое чтение, т.е. задания по тексту, ввели практически по всем предметам в экзаменационные задания, в задания региональных и всероссийских проверочных работ, в задания для оценки естественнонаучной грамотности и других видов функциональной грамотности. Это и математика, и химия, и биология, география и многие другие. И не стоит забывать о собеседовании в 9 классе, где нужно пересказать текст. Так что метод, которым я пользуюсь, помогает ребятам не только понять и полюбить химию, но и помогает им успешно работать на уроках по другим предметам.

Я с помощью этого метода смогла «достичь других планет», т.е. смогла объяснить учащимся важность, нужность, относительную простоту химии.

Для меня важно, чтобы ученики и люди вокруг были грамотны с точки зрения химии. Ведь, нам, учителям химии, очень обидно, когда в рекламе или в повседневной жизни мы слышим: «Ужас, сплошная химия», «Нет-нет никакой химии, всё только натуральное». «…От такой рекламы у химиков встают волосы дыбом, ведь буквально всё вокруг, включая нас самих, сложено из молекул...» (стр. 52)2.

Моя библиотека постоянно пополняется. Недавно я приобрела две новые книги. Скоро и они найдут применение на моих уроках.

Список используемой литературы:

Вудфорд Крис. Атомы у нас дома. Удивительная наука за повседневными вещами / Крис Вудфорд; пер. с англ. М. Попова; [науч. ред. А. Гизатуллин]. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 320 с.

Грэй Теодор. Молекулы. Строительный материал природы / Теодор Грэй; пер. с англ. Г. Эрлиха. – М.: Издательство АСТ: CORPUS, 2017. – 240 с.

Грэй Теодор. Элементы: путеводитель по периодической таблице / Теодор Грэй; перс англ. Генриха Эрлиха. – М. Издательство АСТ: CORPUS, 2017. – 240, [4] с.

Казанцева Ася. В интернете кто-то неправ! Научные исследования спорных вопросов / Ася Казанцева. – М.: Издательство АСТ: CORPUS, 2018. – 376 с.

Леенсон Илья Абрамович. Химические элементы. Путеводитель по Периодической таблице / И.А. Леенсон, А.В. Банкрашков (хронология). – Москва: Издательство АСТ, 2017. – 168с.

Леккутер Пенни. Пуговицы Наполеона: семнадцать молекул, которые изменили мир / Пенни Лекутер, Джей Берресон; пер. с англ. Т. Мосоловой. – М.: Астрель: CORPUS, 2013. – 448 с.

Лэйн Ник. Кислород. Молекула, изменившая мир / Ник Лэйн; [пер. с англ. Т. П. Мосоловой]. – Москва: Издательство «Э», 2016. – 592 с. – (civiliзация).

Панчин Александр. Сумма биотехнологии. Руководство по борьбе с мифами о генетической модификации растений, животных и людей / Александр Панчин. – Москва: Издательство АСТ:CORPUS, 2016.–432 с.

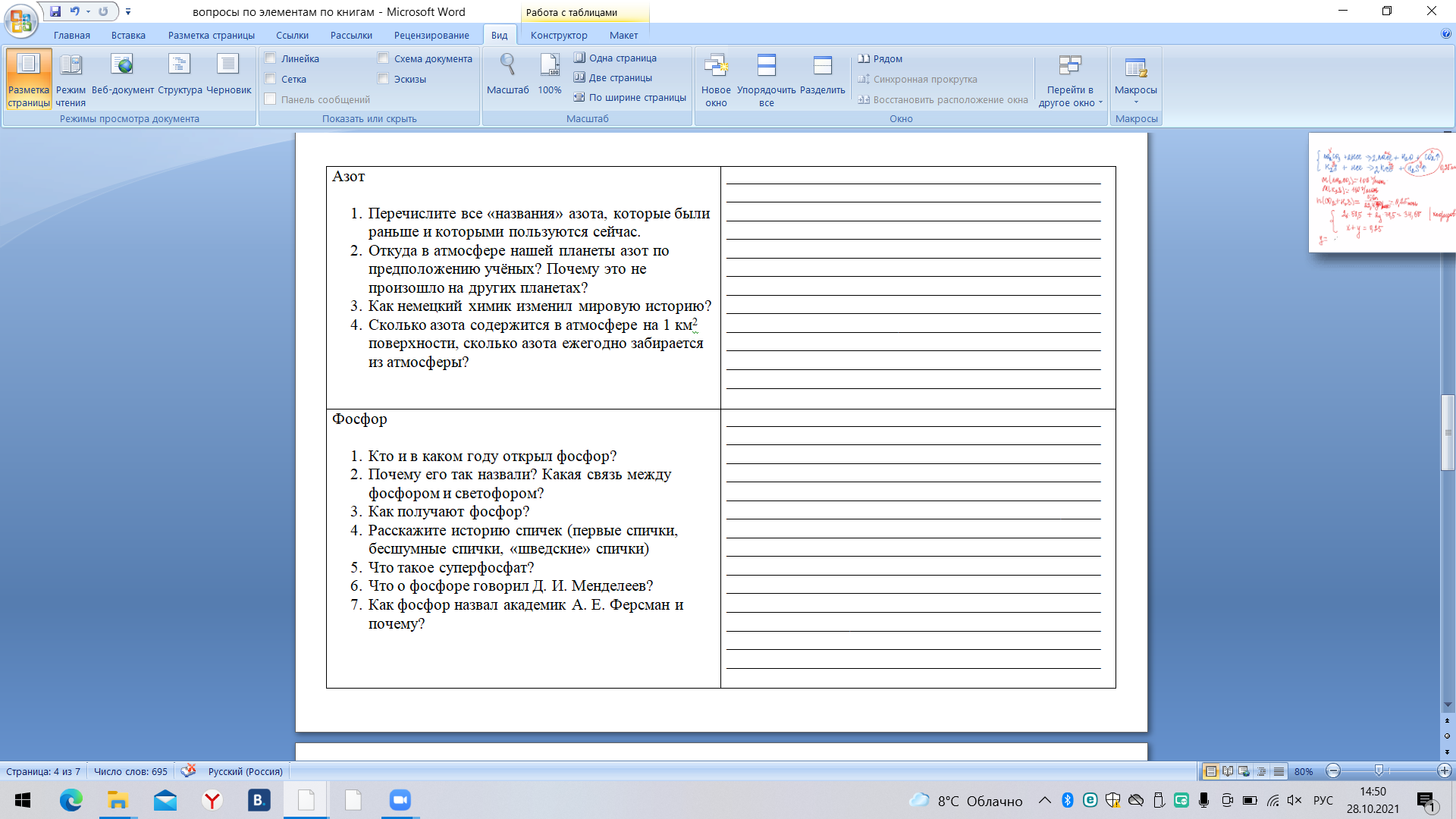

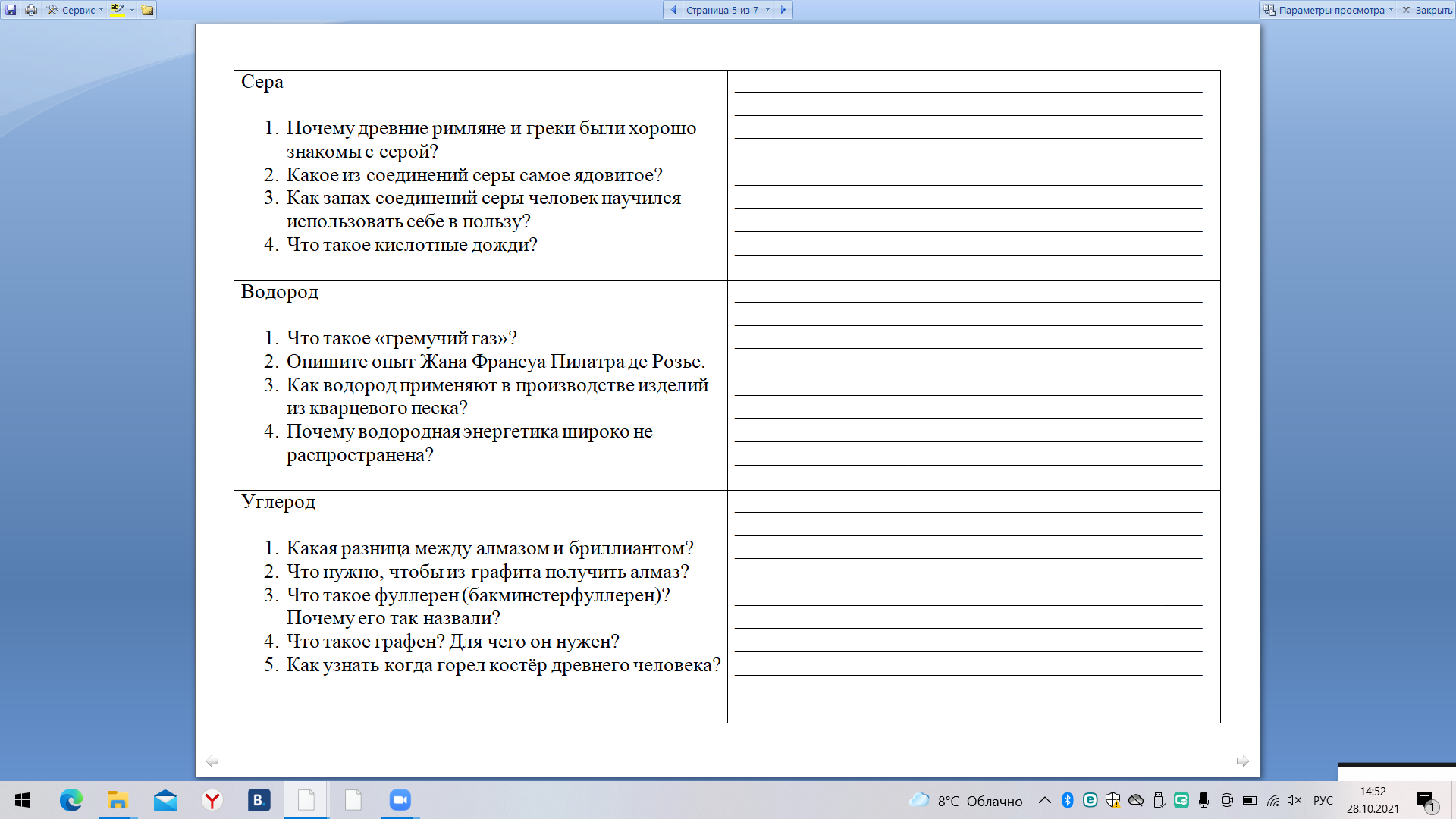

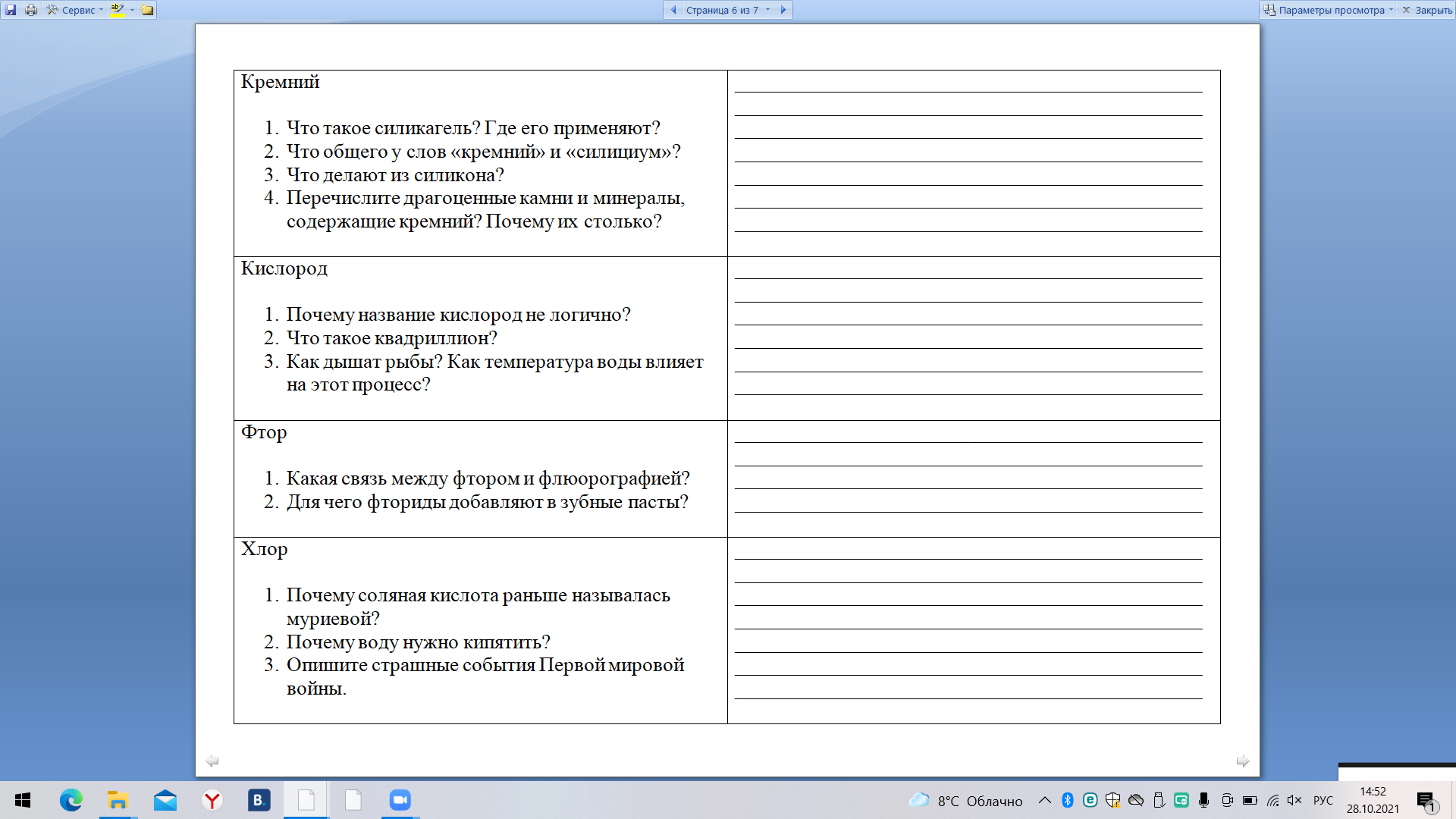

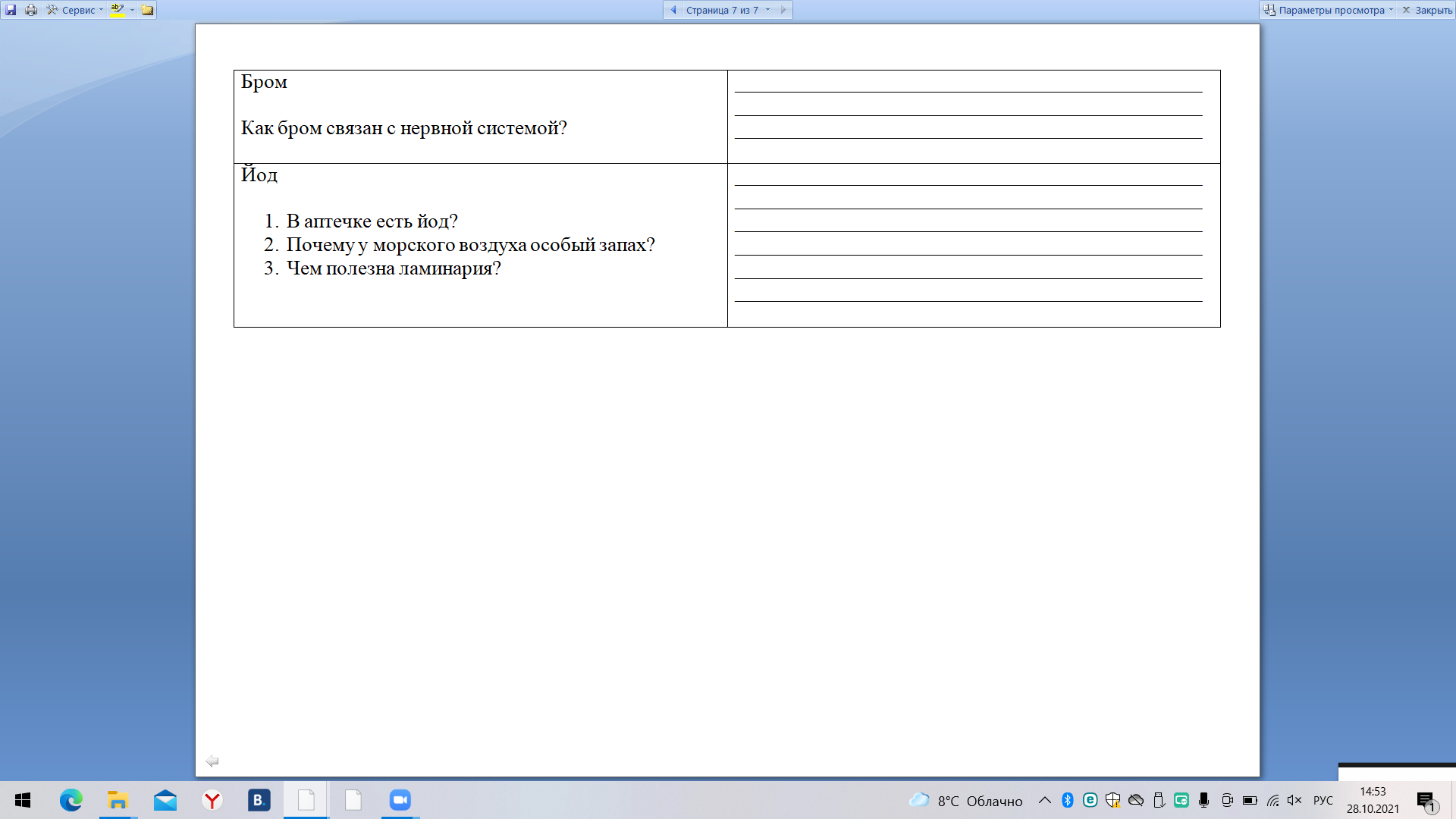

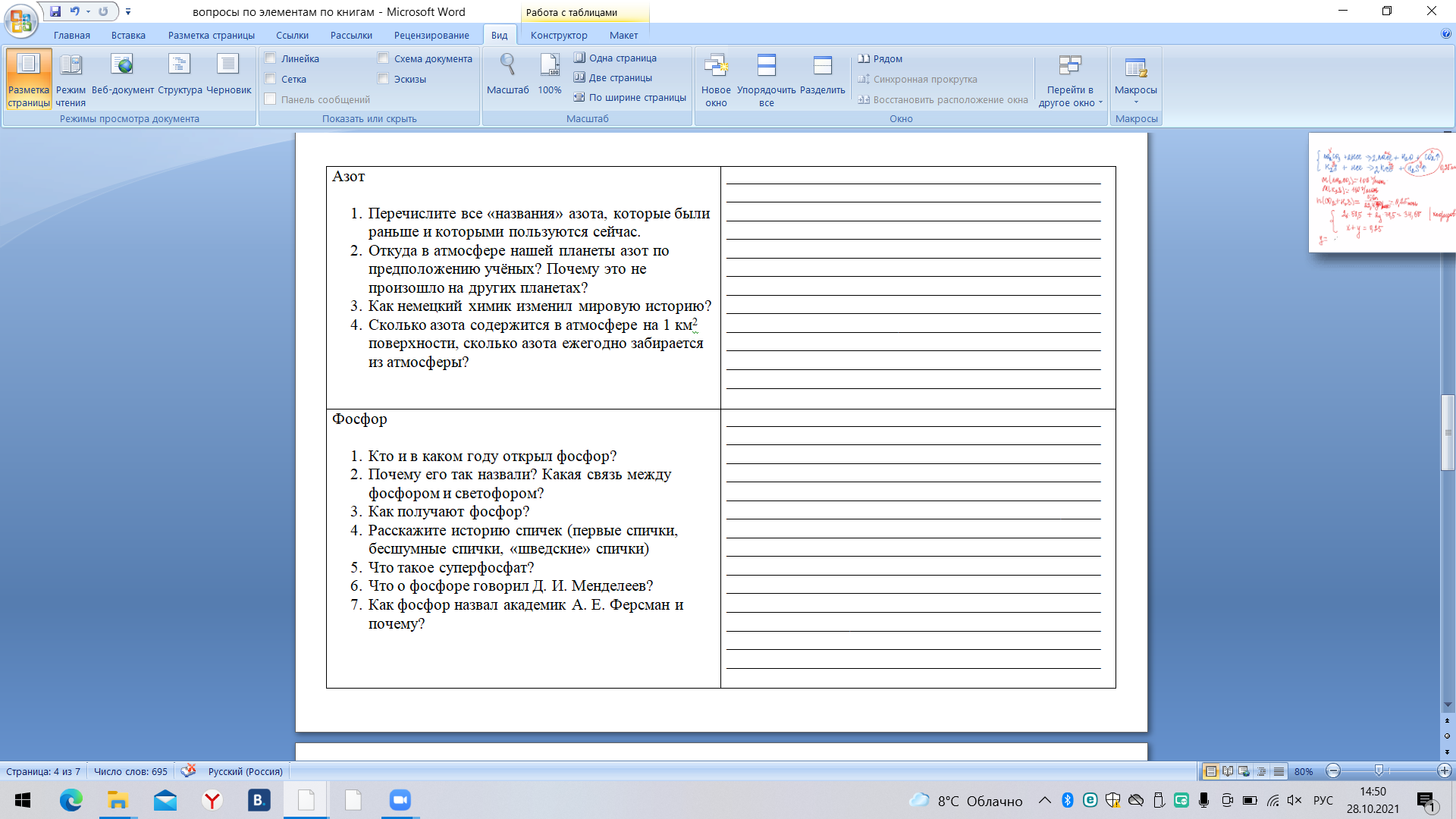

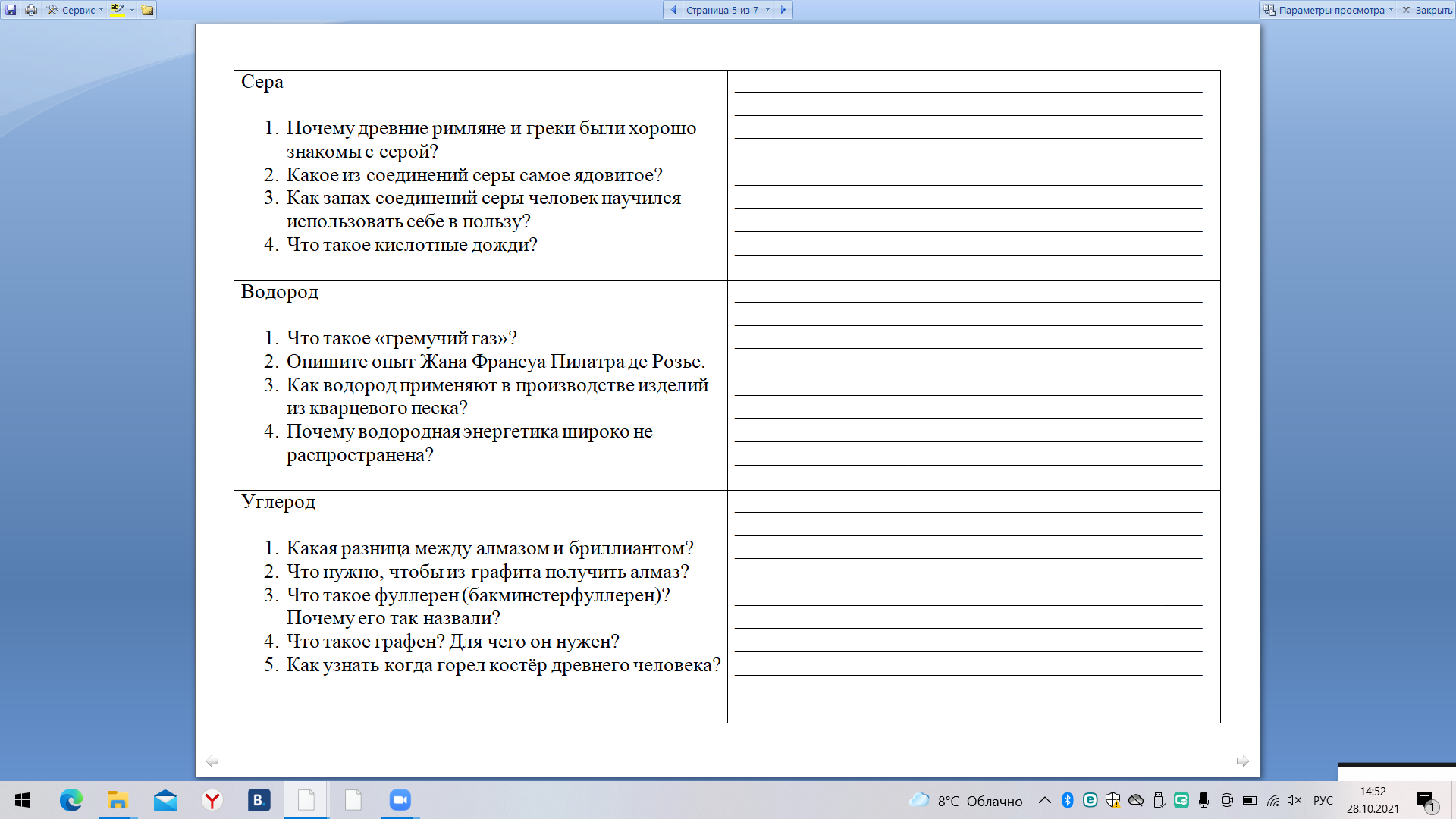

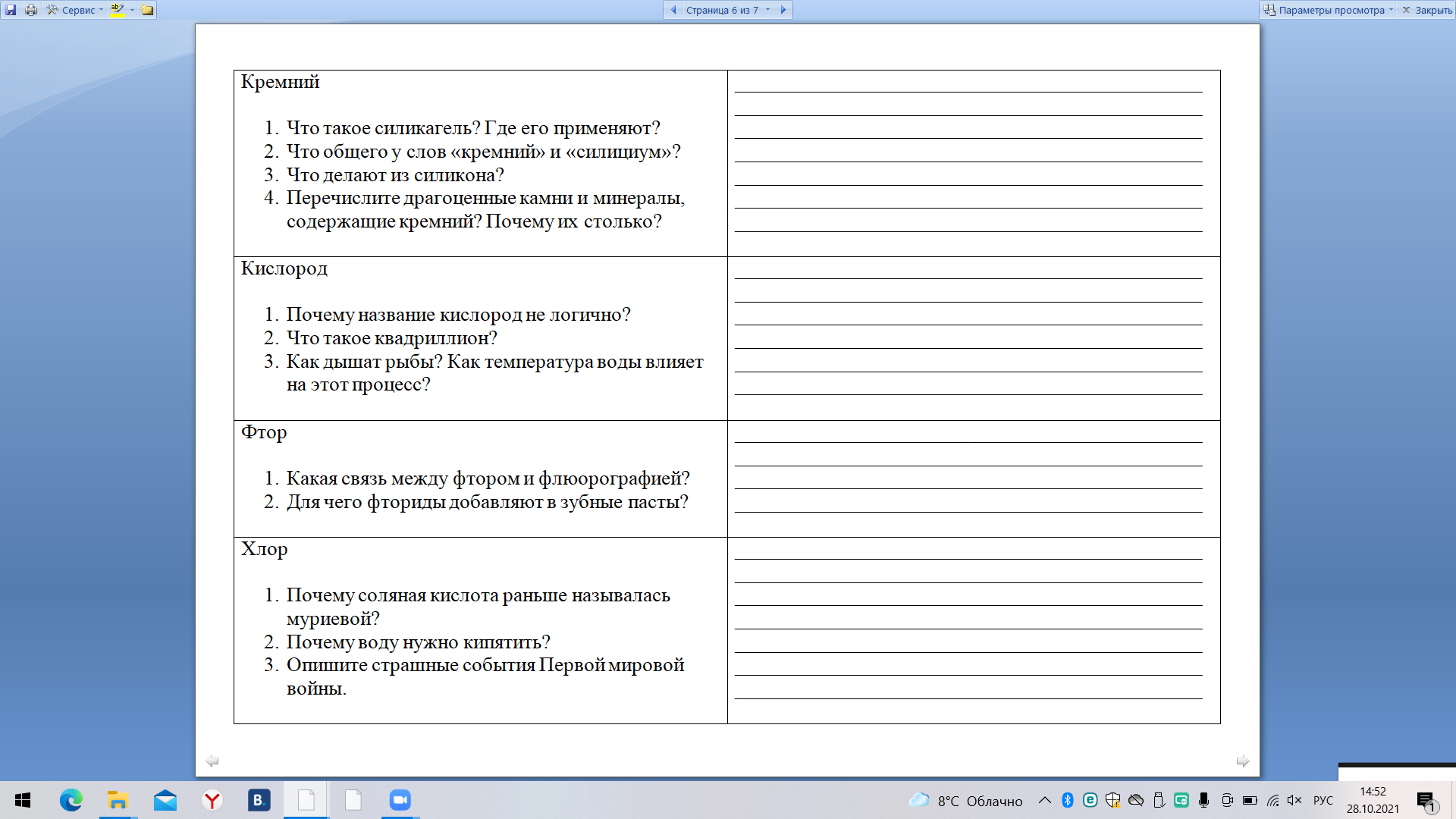

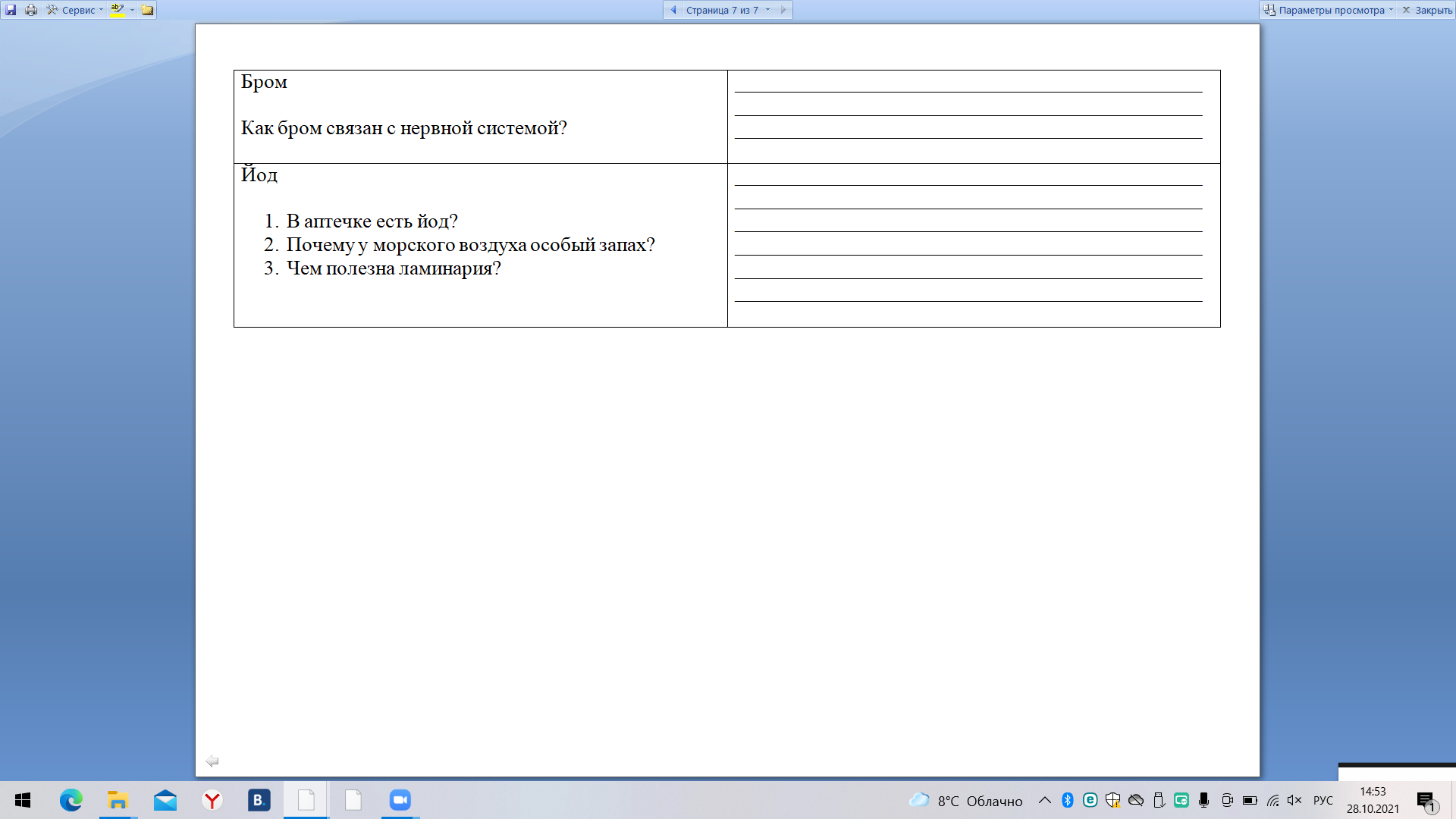

Приложение №1

Закладки-карточки с вопросами по книге «Элементы. Путеводитель по периодической таблице»

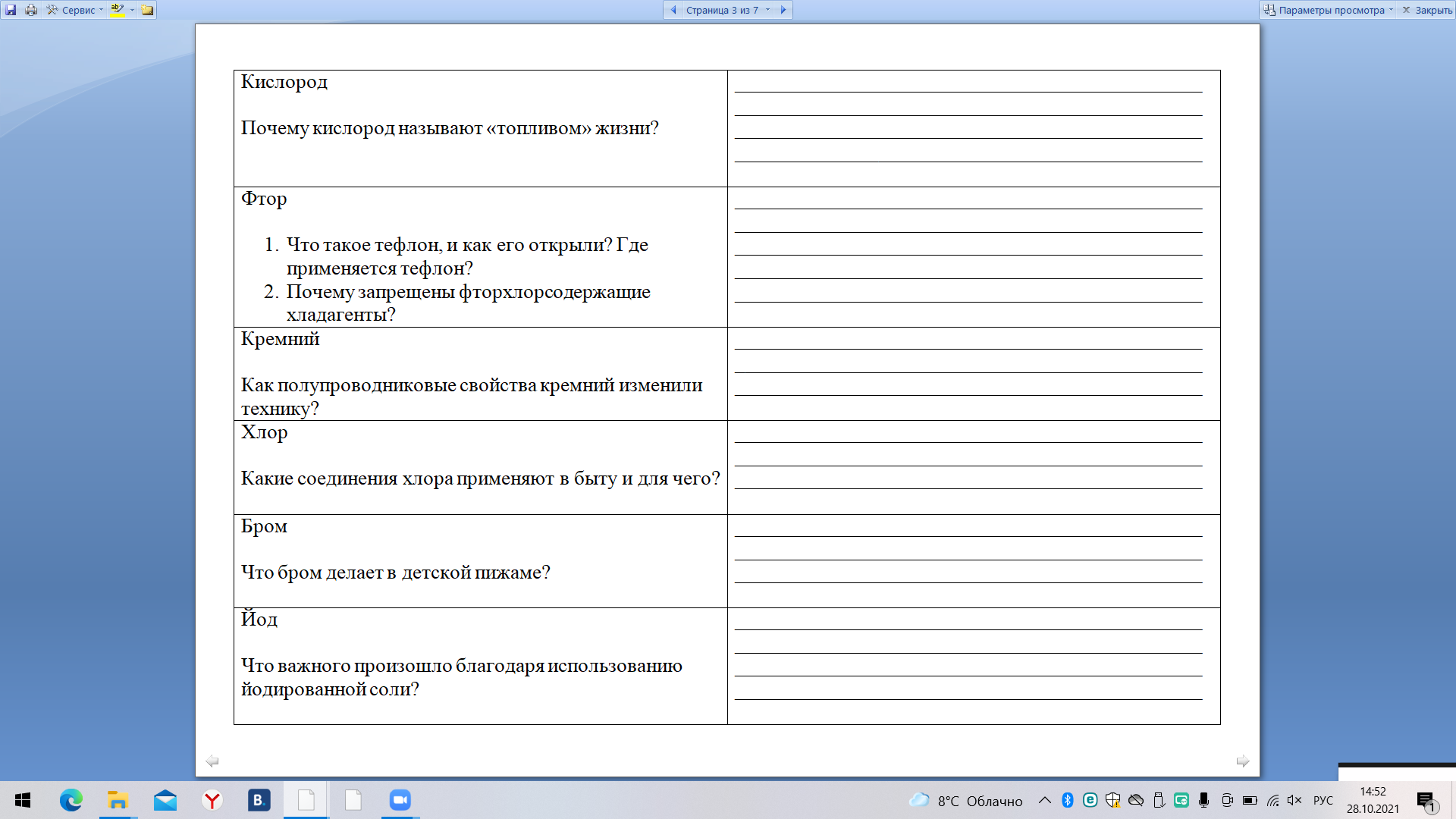

З акладки-карточки с вопросами по книге «Химические элементы. Путеводитель по Периодической таблице»

акладки-карточки с вопросами по книге «Химические элементы. Путеводитель по Периодической таблице»

о словам поэта и философа Ральфа Эмерсона: «Учитель – это человек, который может делать трудные вещи лёгкими». Я бы добавила ещё, что учитель - это человек, который может делать трудные вещи интересными и понятными. Помощником в этом, по идее, должен быть учебник. На практике же, это не так. Иногда текст учебника сложен, непонятен и неинтересен. Как, какими словами объяснять вещи, которые учащимся непонятны, а учителю кажутся если не элементарными, то, как минимум понятными и простыми? Действительно, иногда учителю бывает сложно подобрать слова, методы, чтобы ученикам стало понятно, тем более интересно.

о словам поэта и философа Ральфа Эмерсона: «Учитель – это человек, который может делать трудные вещи лёгкими». Я бы добавила ещё, что учитель - это человек, который может делать трудные вещи интересными и понятными. Помощником в этом, по идее, должен быть учебник. На практике же, это не так. Иногда текст учебника сложен, непонятен и неинтересен. Как, какими словами объяснять вещи, которые учащимся непонятны, а учителю кажутся если не элементарными, то, как минимум понятными и простыми? Действительно, иногда учителю бывает сложно подобрать слова, методы, чтобы ученикам стало понятно, тем более интересно.  риведу примеры из книг, которые я использую на уроках, как способ заинтересовать обучающихся предметом, а также помогающих в понимании важности изучения химии.

риведу примеры из книг, которые я использую на уроках, как способ заинтересовать обучающихся предметом, а также помогающих в понимании важности изучения химии.  ледующий пример, урок химии в 9 классе, тема «Кислород». Я начинаю урок с вопросов к обучающимся: «Согласны ли вы с тем, что кислород важен для нас? Почему?» Здесь ребята отвечают утвердительно, потому что все дышат кислородом, без него невозможна жизнь. Следующий вопрос: «Многие считают кислород ядовитым, опасным веществом, вы согласны с этим?» Теперь мнения делятся, причём большинство думают о кислороде, как об исключительно полезном и важном для жизни веществе, не считая его опасным и тем более ядовитым. После этого я зачитываю отрывок книги Ника Лейна «Кислород. Молекула, изменившая мир» (можно просто рассказать, но мне важно, чтобы учащиеся видели в моих руках книгу, видели, что я её читаю) (стр. 23, стр. 28)7, где описано токсическое действие кислорода в больших концентрациях (более 50-70%, тогда как в воздухе его 21%) особенно, если повышается давление. Это действие испытывают на себе водолазы. К тому же именно кислород виновен в старении организма. В книге кислород рассматривают, как эликсир жизни, средство против старости, и в то же время, как опасное вещество, яд, который нас убивает. Кратко говоря, старение и смерть – это результат вдыхания кислорода на протяжении всей жизни.

ледующий пример, урок химии в 9 классе, тема «Кислород». Я начинаю урок с вопросов к обучающимся: «Согласны ли вы с тем, что кислород важен для нас? Почему?» Здесь ребята отвечают утвердительно, потому что все дышат кислородом, без него невозможна жизнь. Следующий вопрос: «Многие считают кислород ядовитым, опасным веществом, вы согласны с этим?» Теперь мнения делятся, причём большинство думают о кислороде, как об исключительно полезном и важном для жизни веществе, не считая его опасным и тем более ядовитым. После этого я зачитываю отрывок книги Ника Лейна «Кислород. Молекула, изменившая мир» (можно просто рассказать, но мне важно, чтобы учащиеся видели в моих руках книгу, видели, что я её читаю) (стр. 23, стр. 28)7, где описано токсическое действие кислорода в больших концентрациях (более 50-70%, тогда как в воздухе его 21%) особенно, если повышается давление. Это действие испытывают на себе водолазы. К тому же именно кислород виновен в старении организма. В книге кислород рассматривают, как эликсир жизни, средство против старости, и в то же время, как опасное вещество, яд, который нас убивает. Кратко говоря, старение и смерть – это результат вдыхания кислорода на протяжении всей жизни.  го применения: охлаждение ядерных реакторов, химическая промышленность, производство сильнодействующих наркотических веществ, пестицидов, ядов и даже химического оружия; где можно его встретить: в любых пищевых продуктах, в выхлопах транспорта, в сливах в реки и моря и т.д. Вопрос к учащимся: «Нужно ли запретить ДГМО? Или хотя бы ввести обязательную маркировку «содержит ДГМО» на продуктах питания и напитках?». Обучающиеся единогласно становятся против ДГМО. Они очень удивляются, когда узнают, что ДГМО – это вода (ди- – это 2, -гидро- – это водород, -моно- – это 1, -оксид- – это кислород: итого Н2О, а уж эту формулу узнают все). Может с ГМО произошло такое же недоразумение, как с ДГМО?.. Подобный опрос проводился о необходимости маркировки продуктов, содержащих ДНК. Как вы считаете, нужна такая маркировка? 80% опрошенных считают обязательным такую маркировку (стр. 46)8. Я объясняю ребятам, что необходимо быть грамотным в современном мире. 80% не понимают, что избежать употребления ДНК в пищу невозможно, ведь она есть в любых живых организмах.

го применения: охлаждение ядерных реакторов, химическая промышленность, производство сильнодействующих наркотических веществ, пестицидов, ядов и даже химического оружия; где можно его встретить: в любых пищевых продуктах, в выхлопах транспорта, в сливах в реки и моря и т.д. Вопрос к учащимся: «Нужно ли запретить ДГМО? Или хотя бы ввести обязательную маркировку «содержит ДГМО» на продуктах питания и напитках?». Обучающиеся единогласно становятся против ДГМО. Они очень удивляются, когда узнают, что ДГМО – это вода (ди- – это 2, -гидро- – это водород, -моно- – это 1, -оксид- – это кислород: итого Н2О, а уж эту формулу узнают все). Может с ГМО произошло такое же недоразумение, как с ДГМО?.. Подобный опрос проводился о необходимости маркировки продуктов, содержащих ДНК. Как вы считаете, нужна такая маркировка? 80% опрошенных считают обязательным такую маркировку (стр. 46)8. Я объясняю ребятам, что необходимо быть грамотным в современном мире. 80% не понимают, что избежать употребления ДНК в пищу невозможно, ведь она есть в любых живых организмах.  ак пример для 11 класса могу привести книгу Криса Вудфорда «Атомы у нас дома. Удивительная наука за повседневными вещами». Здесь в главе 8 «Это удивительное стекло» интересно и доступно объясняется понятие «аморфность» (в 8 классе его тоже упоминают, но, на мой взгляд, в 11 оно будет более понятно) на примере стекла и роты солдат, которым дали минуту на построение и подали команду «Стой!» (стр. 115-116)1; в этой же главе приведены примеры веществ, делающих стекло «умным»: диоксид титана – отражает тепловые лучи и сохраняет прохладу в доме, к тому же такое стекло становится самоочищающимся (стр.120-123)1; набор веществ превращает обычное стекло в электрохромное, т.е. способное затемняться по щелчку выключателя (стр. 124 – 125)1 и т.п.

ак пример для 11 класса могу привести книгу Криса Вудфорда «Атомы у нас дома. Удивительная наука за повседневными вещами». Здесь в главе 8 «Это удивительное стекло» интересно и доступно объясняется понятие «аморфность» (в 8 классе его тоже упоминают, но, на мой взгляд, в 11 оно будет более понятно) на примере стекла и роты солдат, которым дали минуту на построение и подали команду «Стой!» (стр. 115-116)1; в этой же главе приведены примеры веществ, делающих стекло «умным»: диоксид титана – отражает тепловые лучи и сохраняет прохладу в доме, к тому же такое стекло становится самоочищающимся (стр.120-123)1; набор веществ превращает обычное стекло в электрохромное, т.е. способное затемняться по щелчку выключателя (стр. 124 – 125)1 и т.п.  асто от учащихся я слышу фразу: «Это правильно, я в Интернете прочитал». Советую всем прочитать книгу Аси Казанцевой «В интернете кто-то неправ!». В ней рассмотрены актуальные спорные вопросы современного мира о необходимости прививок, о гомеопатии и многое другое. Если доверять всему, что пишут и показывают, можно попасть впросак. Например, в рекламе предлагают покупать жевательную резинку с карбамидом. Вы станете покупать такую жевательную резинку? А что такое карбамид? У карбамида есть второе название – мочевина. Вы станете покупать жевательную резинку с мочевиной?..

асто от учащихся я слышу фразу: «Это правильно, я в Интернете прочитал». Советую всем прочитать книгу Аси Казанцевой «В интернете кто-то неправ!». В ней рассмотрены актуальные спорные вопросы современного мира о необходимости прививок, о гомеопатии и многое другое. Если доверять всему, что пишут и показывают, можно попасть впросак. Например, в рекламе предлагают покупать жевательную резинку с карбамидом. Вы станете покупать такую жевательную резинку? А что такое карбамид? У карбамида есть второе название – мочевина. Вы станете покупать жевательную резинку с мочевиной?.. астей – минеральной и органической. Первая нужна, чтобы построить кремниевый каркас, вторая связывает его с волосами…» (стр.9-10)4. Вопрос к обучающимся: «Есть ли у вас сомнения по поводу рекламы?». Возможно, некоторые и не узнают серин – стандартную аминокислоту, входящую в состав белков, но все без исключения обращают внимание, что атомов кремния (Si) в молекуле нет.

астей – минеральной и органической. Первая нужна, чтобы построить кремниевый каркас, вторая связывает его с волосами…» (стр.9-10)4. Вопрос к обучающимся: «Есть ли у вас сомнения по поводу рекламы?». Возможно, некоторые и не узнают серин – стандартную аминокислоту, входящую в состав белков, но все без исключения обращают внимание, что атомов кремния (Si) в молекуле нет.

а стене в моём кабинете химии висит необычная таблица Менделеева, которая очень нравится всем учащимся. Такая необычная таблица Менделеева – это приложение к книге Теодора Грэя «Элементы: путеводитель по периодической таблице», по которой как раз чаще всего и работают учащиеся, отвечая на вопросы. Потрясающая книга, мой помощник на уроках в 8-9 классах.

а стене в моём кабинете химии висит необычная таблица Менделеева, которая очень нравится всем учащимся. Такая необычная таблица Менделеева – это приложение к книге Теодора Грэя «Элементы: путеводитель по периодической таблице», по которой как раз чаще всего и работают учащиеся, отвечая на вопросы. Потрясающая книга, мой помощник на уроках в 8-9 классах.  щё одна книга, по которой часто работают ребята на уроках, имеет похожее название, но написана другим автором. Эту книгу я получила в награду за победу во Всероссийском конкурсе «Мастерская учителя химии».

щё одна книга, по которой часто работают ребята на уроках, имеет похожее название, но написана другим автором. Эту книгу я получила в награду за победу во Всероссийском конкурсе «Мастерская учителя химии».  абота с дополнительной литературой, это приём, которым, я уверена, пользуются многие учителя разных предметов. Особенно это актуально сейчас, когда задания на смысловое чтение, т.е. задания по тексту, ввели практически по всем предметам в экзаменационные задания, в задания региональных и всероссийских проверочных работ, в задания для оценки естественнонаучной грамотности и других видов функциональной грамотности. Это и математика, и химия, и биология, география и многие другие. И не стоит забывать о собеседовании в 9 классе, где нужно пересказать текст. Так что метод, которым я пользуюсь, помогает ребятам не только понять и полюбить химию, но и помогает им успешно работать на уроках по другим предметам.

абота с дополнительной литературой, это приём, которым, я уверена, пользуются многие учителя разных предметов. Особенно это актуально сейчас, когда задания на смысловое чтение, т.е. задания по тексту, ввели практически по всем предметам в экзаменационные задания, в задания региональных и всероссийских проверочных работ, в задания для оценки естественнонаучной грамотности и других видов функциональной грамотности. Это и математика, и химия, и биология, география и многие другие. И не стоит забывать о собеседовании в 9 классе, где нужно пересказать текст. Так что метод, которым я пользуюсь, помогает ребятам не только понять и полюбить химию, но и помогает им успешно работать на уроках по другим предметам.

акладки-карточки с вопросами по книге «Химические элементы. Путеводитель по Периодической таблице»

акладки-карточки с вопросами по книге «Химические элементы. Путеводитель по Периодической таблице»