«ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА»

Подготовила преподаватель теоретических дисциплин

МБУДО ДШИ ст. Старомышастовской

МО Динской район ИЗУГРАФОВА Елена Николаевна 2017 г.

Пояснительная записка

Учебное электронное пособие «История создания и эволюция симфонического оркестра» по учебному предмету «Инструментоведение» предназначено для учащихся различных специальностей средних специальных учебных заведений искусств. Его могут использовать студенты высших учебных заведений и преподаватели, ведущие данную дисциплину, а также все, кто интересуется историей происхождения и становления симфонического оркестра.

Многообразные виды оркестра формировались в течение столетий. Долгое время он развивался в недрах оперных и церковных ансамблей. Само слово «оркестр» происходит от греческого «орхестра» – так называлась в античной Греции площадка перед театральной сценой.

Археологические свидетельства и письменные памятники говорят о том, что у древних египтян, шумеров, ассирийцев, вавилонян, китайцев и индийцев была развитая музыкальная культура, отличающаяся многообразием традиций, богатым инструментарием. В храмах и дворцах правителей древних государств важнейшая функция музыки – церемониальная . Музыке приписывалась сверхъестественная сила, считалось, что она могла вызывать дождь, исцелять больного и т.д. Поэтому она являлась важной составной частью обрядов, ритуалов и церемониалов. Характерно, что инструменты церемониального оркестра подбирались не столько по принципу тембровой окраски, сколько по их «магическим свойствам». Такие оркестры существовали в древнем Египте, древней Индии и древнем Китае.

В древней Палестине 4 тыс. жрецов были музыкантами. Все они были разделены на 24 группы с двенадцатью руководителями. Группы существовали как самостоятельные музыкальные коллективы, принимавшие участие в различных ритуальных и религиозные празднествах и обрядах. Уже в те далекие времена (не менее 1200 лет до н.э.) музыканты овладели лирой, кинорами (тип арфы), шофаром (тип флейты), шалилом (тип двойной трубы), угваром (тип трубы), тофом (тип барабана). Все эти инструменты использовались в различных ансамблях. Нередко на них играли в женских коллективах, сопровождая различные танцы, народные и религиозные песнопения.

В древнем Китае сформировалось несколько десятков типов оркестров. Они принимали участие в обрядах жертвоприношения, дворцовых церемониях, а также исполняли военную и увеселительную музыку. Во времена династии Чжоу (XI-III в. до н.э.) существовала даже специальная музыка для наложниц императорского гарема – фанчжунюэ.

Древнейшими видами профессиональных оркестров в Китае считались дворцовые и храмовые . В летописных источниках династии Чжоу упоминается более 70 различных музыкальных инструментов, входивших в состав оркестров. К этому же периоду относится самая ранняя их классификация, согласно которой музыкальные инструменты объединялись в восемь групп – баинь (восемь тембров) в зависимости от характера материала, из которого их изготавливали. Это мог быть металл (колокола чжун, колокольчики лин, тарелки нао), камень (литофон цин), шелк (цитры цинь, сэ), бамбук (продольная флейта сяо, поперечная флейта чи), тыква-горлянка (губной орган шэн), глина (окарина сюнь), кожа (барабаны цзяньгу и тао), дерево (ударный идиофон чжу, трещотка юй). В VII-IX веках н.э. численность дворцовых оркестров достигала 700 исполнителей.

Исполнитель на биве

Цинь

Зарождение древнейших японских музыкальных традиций относится к периоду Яёи (V век до н.э. - IV век н.э.).

В эпоху Нара (645-794) и ранний период Хэйан (794-894) отмечается активное усвоение китайских традиций, в ряде случаев приходящих через Корею (в частности, придворный оркестр гагаку).

С опубликованием так называемых законов тайхо-рё (701) было учреждено гагаку-рё (музыкальное управление), в обязанности которого входило изучение вокальной и инструментальной музыки стран континента, прежде всего Китая, приведение ее в соответствие с нормами японского мировоззрения и эстетики и исполнение во время дворцовых церемониалов. Гагаку (японское прочтение китайских иерогливоф «я-юэ», обозначающих «высокая музыка») – не только вид оркестра, но и одновременно вся система музыкального мышления, выработанная в рамках этой традиции. Основой репертуара гагаку была китайская музыка, в свою очередь вобравшая в себя элементы музыкальных культур Индии, Тибета, Монголии и Восточного Туркестана.

Гагаку

Шэн

Кроме того, сюда входила музыка трех корейских царств, страны Бохай(населенной племенами маньчжуро-тунгусского происхождения) и страны Линьи (Юго-Восточная Азия). Красочные и символичные придворные танцы гагаку сопровождались большим оркестром (около 30 инструментов преимущественно китайского происхождения). Музыкальная теория гагаку легла в основу японской науки о музыке, привнесла специальную терминологию, по сей день используемую в Японии. Музыка гагаку стала подразделяться на тогаку (китайская музыка эпохи Тан), комагаку (музыка корейского царства Когурё) и кокуфу-кабу (чисто японская музыка или песенный танец, восходящий к древним ритуалам). К музыкальным инструментам гагаку относятся поперечная бамбуковая флейта рютэки, язычковый инструмент с двойной тростью хитирики, губной орган сё, цитра со, лютня бива, разнообразные ударные (барабан какко, деревянные палочки сякубиёси, барабан «песочные часы» сан-но цуцуми, большой барабан тайко, бронзовый гонг сёко).

Рютэки, хитирики, сё

Цитра со

Окарина

Истоки индийской музыки восходят к III тысячелетию до н.э. Уже во II веке до н.э. различные музыкальные инструменты использовались преимущественно в религиозных обрядах. Наибольшее значение приобрели струнные и деревянные духовые инструменты – ванша, тунава, нади (виды флейт), шанкха (труба из морской раковины), шринга(металлический рог), бана вина, канда вина, годха вина (тип арф), табла (барабан), гхатам (глиняный горшок). Музыканты изредка образовывали небольшие ансамбли, исполнявшие музыку в храмах. Чаще всего это была импровизация двух-трех музыкантов. Им отводилась роль пророков, так как считалось, что только посредством музыки можно вознести душу над земной жизнью. В древнеиндийской книге «Веды» музыке посвящен отдельный раздел – «Самаведы» (веды мелодий), на тексты которого слагались песнопения, связанные с различными религиозными обрядами.

Цитра

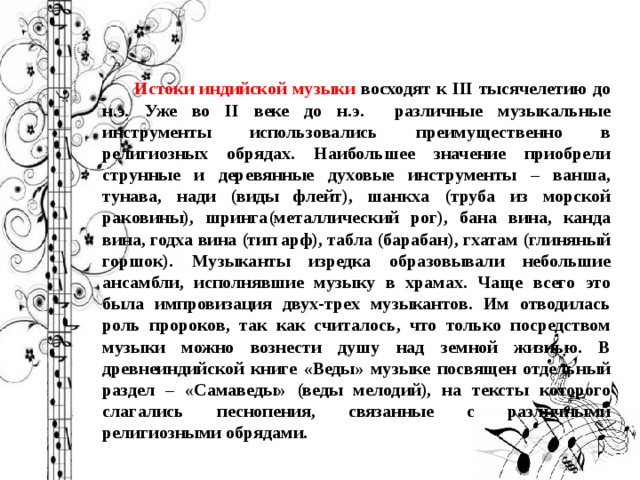

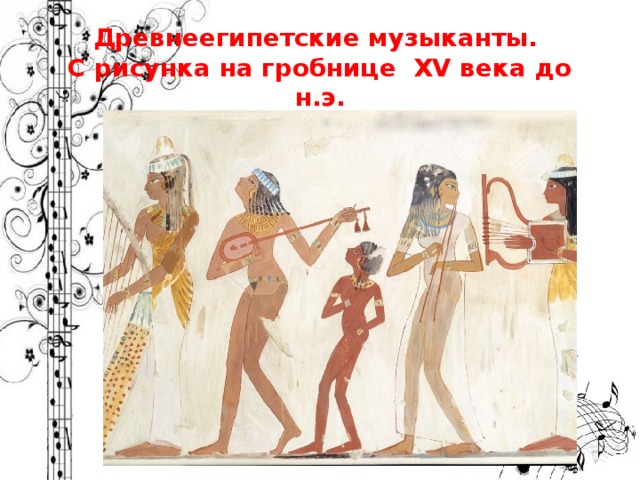

В Древнем Египте также существовали небольшие ансамбли, которые принимали участие в различных светских и культовых церемониях. Основными из них были ансамбли, состоящие из арф, примитивных флейтовых и ударных инструментов, а также из струнных инструментов, похожих на гитару и лютню, на которых играли костяной палочкой. Чуть позже, вероятно из Азии, в Египет попали лиры, которые также вошли в состав различных ансамблей.

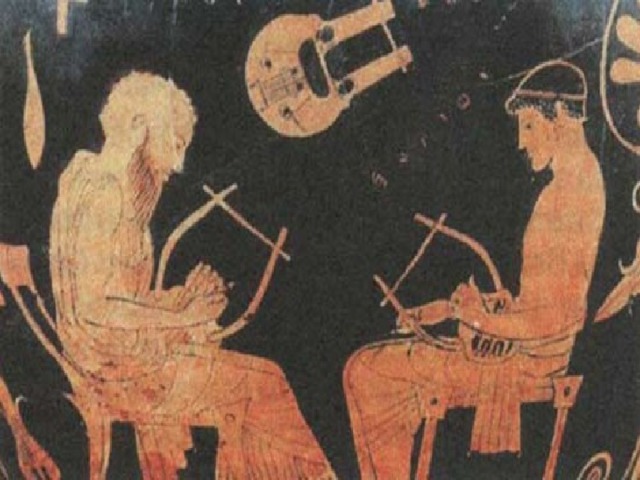

В Древней Греции основными музыкальными инструментами были лиры, кифары, авлосы (тип гобоя), кимвалы (тарелки) и сиринкс (или сиринг – тип флейты Пана). Эти инструменты лишь изредка объединялись в ансамбли, поскольку в древней Греции преобладала вокальная и хоровая музыка. Заимствовав у греков практически все музыкальные инструменты, римляне также использовали их по отдельности. И лишь создатель пантомимы Пилад объединил их в оркестр, состоящий из тибия (тип флейты), лир, кифар, кимвал, сиринксов, цимбал и авлоса (одинарный – монаулос, двойной – диаулос).

Музыкальные инструменты Древнего Египта

Древнеегипетские музыканты. С рисунка на гробнице XV века до н.э.

Инструменты Древней Греции

Исполнительницы на арфе, кифаре и лире. С античной вазы

В 476 году н.э. произошло падение Рима. Именно эту дату принято считать концом древней цивилизации. Развитие музыкальной культуры продолжилось в арабских странах. Расцвет классической арабской музыки начинается с конца VII века . В Средние века высокоразвитая светская вокально-инструментальная арабская музыка оказала воздействие на музыкальное искусство Испании, Португалии, на формирование некоторых видов европейских музыкальных инструментов. Классическая арабская музыка носит преимущественно вокальный характер. Господствующее положение занимает вокально-инструментальный ансамбль, в котором ведущая роль принадлежит певцу. Общественные развлечения у арабов были ограничены предписаниями Пророка. Мухаммед осуждал музыку как занятие, расслабляющее человека, и потому недостойное мужчины. Поэтому арабы, не пренебрегая музыкой, предоставляли ее исполнение преимущественно невольницам и иностранцам. Музыканты играли на старинных инструментах, форма которых до сих пор почти не изменилась.

Мухаммед осуждал музыку как занятие, расслабляющее человека ,и потому недостойное мужчины

Изображения многих употребляемых и сейчас на Востоке музыкальных инструментов встречаются на древнейших египетских и ассирийских памятниках. Названия инструментов большей частью заимствованы из персидского, греческого и индийского языков. Самыми распространенными из них яваляются кеменге (струнно-смычковый инструмент), канун (тип цимбал), уд (тип лютни) и най (тростниковая флейта). Из барабанов самыми распространенными являются табл белиди (или египетский) и сирийский барабан табл шами.

В Европе в период раннего Средневековья, вплоть до эпохи Возрождения, во всех областях культурной и научной сфер безраздельно господствовала христианская религия. Искусство разделилось на два вида – церковное и народное . Важнейшими центрами профессиональной музыкальной культуры раннего Средневековья были монастыри и певческие школы при них. В IX веке прославились школы Сен-Галльского монастыря, в Аллемании, Метце и во Франконии. Вся музыкальная культура до XIII века оставалась одноголосной.

Цимбалы

Церковная музыка Народное творчество

Вокальное искусство в целом преобладало над инструментальной музыкой. Так, в XII-XIII веках в Провансе возникло искусство трубадуров (франц. troubadour , от провансальского trobar – находить, слагать стихи) – странствующих поэтов-певцов (сеньоры, рыцари, реже простолюдины). Они исполняли песни на различные сюжеты, но все же в них преобладала любовная лирика. В услужении у трубадуров находились менестрели (старофранц. menestre l, от позднелатинского ministerialis , буквально – «состоящий на службе»), аккомпанировавшие им музыкальных инструментах. С XIII века зарождается многоголосная музыка . В церковной музыке – мотеты, в народной – различные каноны с шутливым содержанием (рондель или рота). Европа этого периода собственных инструментов практически не имела. Все они были заимствованы у стран Востока, Азии, древней Греции и Рима.

Трубадуры Менестрели

Уд

Основными этапами становления симфонического оркестра являются: период Ренессанса, или эпоха Возрождения (1420-1600), эпоха барокко (1600-1750), период классицизма (1750-1820) и романтизма (1820-1900).

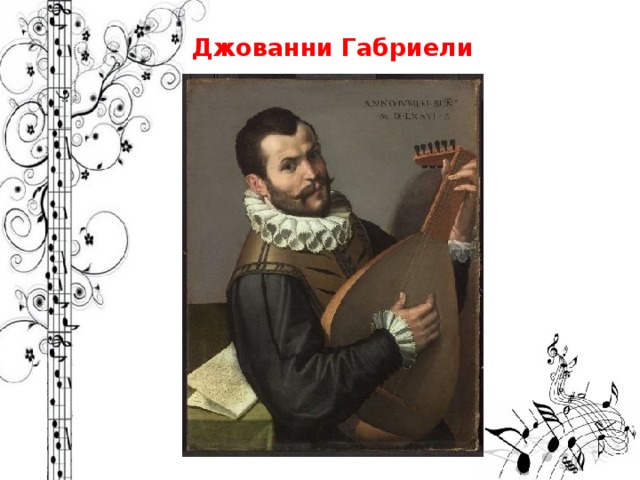

В Европе XV-XVI веков в исполнении инструментальных ансамблей звучали вокальные полифонические произведения. Однако эти ансамбли состояли из инструментов с несочетающимися между собой тембрами (флейты, поммеры, цинки, тромбоны). В Италии такие ансамбли сопровождали церковное пение. Они не имели своих самостоятельных партий, а всего лишь дублировали хоровые. И только композитор из Венеции Джованни Габриели первым стал выписывать самостоятельные инструментальные партии и ввел в партитуру обозначения инструментов.

Джованни Габриели

Характерной особенностью оркестра была партия basso continuo - цифрованного баса, которая объединяла полифоническое многоголосие гармоническим сопровождением. Эту партию импровизировали на различных инструментах, пригодных для исполнения многоголосия, - клавесине, органе, лютне. Иногда цифрованный бас исполнял не один инструмент, а целая группа.

Подобные процессы происходили не только в Италии, но и в других странах Европы. В Германии продолжателем традиций Джованни Габриели стал его ученик Генрих Шютц , который использовал орган в качестве основного инструмента для исполнения basso continuo.

Вплоть до конца XVIII века оркестр не имел постоянного состава. Практически каждый композитор использовал собственный состав оркестра, порой меняя его в различных своих сочинениях. В это период в оркестре появилось много новых музыкальных инструментов, большая часть которых перестала использоваться в XVIII веке – виолы, лютни, клавесин, клавикорд, чембало, шалмеи, поммеры, бомбарды и др. Коллективы в XV-XVII веках были небольшими и разнородными.

Генрих Шютц

Однако и в те далекие времена ряд композиторов оставили свой след в истории оркестровки. Родоначальником европейского оперного оркестра стал Клаудио Монтеверди . Именно в его опере «Орфей», поставленной в Мантуе в 1607 году, впервые появляется достаточно внушительный состав разнородных инструментов – смычковых, щипковых, а также духовых (тромбоны, трубы и др.). Инструменты используются в разных комбинациях как для сопровождения пения, так и отдельно от него, что позволяет Монтеверди создавать массу совершенно новых звуковых и колористических эффектов. В частности, именно Монтеверди впервые ввел приемы игры струнных – pizzicato и tremolo .

Клаудио Монтеверди

Однако первая попытка Монтеверди создать более или менее упорядоченный состав оркестра не увенчалась успехом. Его последователи продолжали писать для собственных составов оркестра отчасти потому, что содержать большой оркестр было дорого. Кроме того, роль оркестра этого периода оставалась подчиненной и заключалась преимущественно в сопровождении оперных вокальных партий. К тому же различные театры и придворные капеллы имели собственные составы оркестров. Поэтому композиторам приходилось ориентироваться на исполнительские силы, имеющиеся в данный момент в данном соборе или капелле.

К концу XVII века основой оркестра стал струнный ансамбль, состоявший из скрипок, альтов, виолончелей и контрабасов, что примерно соответствовало разным диапазонам человеческого голоса (сопрано, альт, тенор, бас). Таковы струнные оркестры «24 скрипки Людовика XIV» в Париже и «24 скрипки Карла II» в Лондоне. Духовые инструменты вводились в оркестр лишь эпизодически, поскольку вплоть до XIX века отличались примитивностью и технической ограниченностью.

Заслуга в выдвижении струнной группы на первый план принадлежит в первую очередь Жану Батисту Люлли.

Именно Жан Батист Люлли ввел сурдину для струнных и потребовал от исполнителей водить смычком по струнам вверх и вниз синхронно, в одинаковой манере. Чуть позже это нововведение применили к своим оркестрам итальянец Арканджело Корелли и создатель английской оперы Генри Пёрселл, которые также увеличили количественно всю струнную группу.

Арканджело Корелли Генри Пёрселл

Постепенно оркестры такого типа распространились по всей Европе. Они были характерны и для Алессандро Скарлатти, Георга Фридриха Генделя, Иоганна Себастьяна Баха.

А. Скарлатти Г.Ф. Гендель И.С. Бах

Самым известным в середине XVIII века был мангеймский оркестр курфюрста Карла Теодора , который покровительствовал многим талантам. Капельмейстер оркестра Карло Груа привлек в Мангейм ряд талантливых композиторов и музыкантов из разных стран (преимущественно из Восточной Европы), которые основали школу , впоследствии названную мангеймской . Самые известные композиторы этой школы – основатель Ян Вацлав Антонин Стамиц, Франк Ксавер Рихтер, Карл Стамиц, Франц Игнац Бек, Иоганн Кристиан Каннабих. Благодаря их деятельности численность оркестра возросла во всех группах (уже к 1723 году количество музыкантов в оркестре достигало 55). Но главное нововведение мангеймской школы – так называемый оркестр-крещендо . Этот оркестр мог плавно переходить от пиано к форте и наоборот, в отличие от типичных барочных оркестров, в которых подобные переходы осуществлялись резко, почти внезапно.

Ян Вацлав Антонин Стамиц, Франк Ксавер Рихтер, Карл Стамиц

Во второй половине XVIII века благодаря творчеству Карла Филиппа Эммануэля Баха, Франца Йозефа Гайдна и Вольфганга Амадея Моцарта сложился классический оркестр, который называется также малым симфоническим. Родоначальником малого оркестра принято считать Йозефа Гайдна , поскольку именно в его поздних симфониях появился и закрепился состав малого оркестра. В него входили восемь-десять первых и четыре-шесть вторых скрипок, два-четыре альта, три-четыре виолончели, два контрабаса. Из духовых деревянных инструментов использовались две флейты, два гобоя, два кларнета, два фагота, две валторны, позднее были добавлены две трубы и литавры. Именно благодаря удвоенным деревянно-духовым такой оркестр называется парным. Для подобного состава написано большинство симфоний Л. Бетховена, некоторые симфонические произведения М.И. Глинки.

Родоначальник малого оркестра – Й. Гайдн

В дальнейшем состав малого оркестра лишь расширился. Вместо двух деревянных или медных духовых одного вида стали употреблять по три или четыре инструмента. Именно благодаря утроенным или учетверенным духовым инструментам оркестр называется тройным или четверным . Кроме того, появились такие инструменты, как бас-кларнет, английский рожок, саксофон, контрафагот и туба. Были усовершенствованы медные духовые. Благодаря изобретению вентильного механизма труба и валторна из диатонических инструментов преобразовались в хроматические, что значительно расширило их возможности.

В XIX веке оркестр вышел за пределы дворцов аристократии. Появились первые концертные площадки, что повлекло за собой увеличение численности оркестра. Были созданы первые концертные симфонические оркестры, которые сейчас принято называть филармоническими . Старейшие из них – Лондонский филармонический (1813), Венский филармонический (1842), Будапештский филармонический (1853), Нью-Йоркский филармонический (1842).

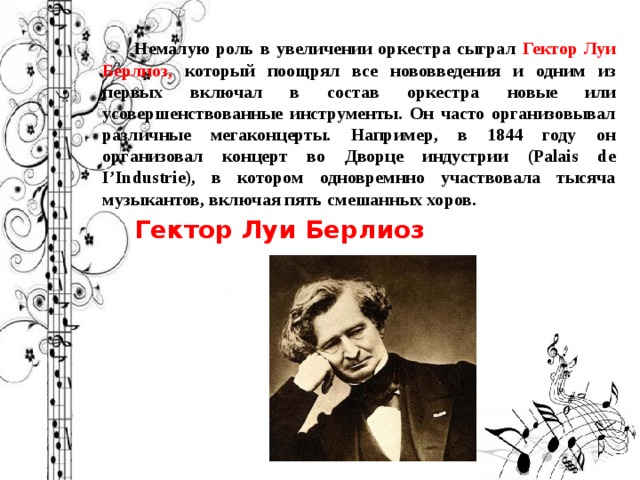

Немалую роль в увеличении оркестра сыграл Гектор Луи Берлиоз, который поощрял все нововведения и одним из первых включал в состав оркестра новые или усовершенствованные инструменты. Он часто организовывал различные мегаконцерты. Например, в 1844 году он организовал концерт во Дворце индустрии (Palais de I’Industrie), в котором одновремнно участвовала тысяча музыкантов, включая пять смешанных хоров.

Гектор Луи Берлиоз

Кроме того, в середине XIX века появляются первые дирижеры, в основном из числа скрипачей. До этого роль дирижера чаще выполняли сами композиторы. К концу XIX века уже появилось сообщество профессиональных дирижеров.

Общее число музыкантов симфонического оркестра не постоянно: оно может колебаться от 60 до 120 (и даже больше) человек. Такой расширенный состав оркестра принято называть большим .

Своего апогея оркестр достиг в творчестве Рихарда Вагнера – основателя театра и оркестра в Байрете. Он увеличил количество инструментов в отдельных группах, особенно медной, и добавил новые инструменты, специально созданные по его заказу,- вагнеровские трубы, тромбоны и т.п. В своих поздних операх Вагнер использовал четверной состав оркестра. В партитуру «Золотого Рейна» он включил шесть арф.

Рихард Вагнер

В ХХ веке Рихард Штраус продолжил вагнеровские традиции монументального оркестра. Он также вводил новые инструменты в свои оперы. По его заказу Вильгельмом Геккелем было изготовлено несколько новых видов инструментов на основе гобоя (геккельфоны). Однако в целом по общему количеству инструментов его оркестр уступал вагнеровскому.

Начиная с середины ХХ века существует тенденция упрощения состава оркестра. В большинстве случаев используется его парный состав.

Важный вклад в развитие оркестра внесли Г. Берлиоз, Р. Вагнер, П.И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков. Значительно обогатили оркестровую палитру и многие композиторы конца XIX-первой половины ХХ века: Р. Штраус, Г. Малер, К. Дебюсси, М. Равель, И.Ф. Стравинский, Б. Барток, Д.Д. Шостакович и др.

П.И. Чайковский , Н.А. Римский-Корсаков

Г. Малер, К. Дебюсси, М. Равель

И.Ф. Стравинский, Б. Барток, Д.Д. Шостакович

В ХХ веке количественный состав оркестра практически не изменился. Новые инструменты, подобно электрогиатре, появляются в его составе крайне редко. Но по сравнению с оркестром XIX века до небывалых размеров выросла группа ударных инструментов, которая в настоящее время имеет в арсенале свыше 70 инструментов.

Следует отметить такое явление, как камерный оркестр (от позднелатинского camera – комната). Начиная с XVII века камерные оркестры часто содержались при дворах европейской аристократии. Их состав варьируется от 12 до 20 инструментов. Существенное место в них занимают струнные инструменты. Своего расцвета камерный оркестр достиг в ХХ веке. Выйдя на большую эстраду, он давно перестал соответствовать своему историческому названию.

Развитие камерного оркестра идет по двум основным направлениям. С одной стороны, возрождается исполнение старинной музыки, которая была написана для камерного состава (А. Корелли, А. Вивальди, Ж.Б. Люлли, Т.Д. Альбинони и др.), с другой – именно в ХХ веке репертуар камерного оркестра обогатился произведениями современных композиторов – А. Шёнберга, Б. Бартока, И.Ф. Стравинского, А. Веберна, Б. Мартину, А. Онеггера, Д. Мийо, П. Хиндемита, Д.Шостаковича, Г.В. Свиридова, А. Шнитке. Камерно-оркестровое исполнительство интенсивно прогрессирует. Он стало органичной частью концертной жизни.

![Список литературы Кожухарь, В.И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры: Учебное пособие [Текст] / В.И. Кожухарь.- СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009.- 320 с.: ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература).](https://fsd.multiurok.ru/html/2017/07/03/s_595a2cb477bcd/img65.jpg)

Список литературы

Кожухарь, В.И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры: Учебное пособие [Текст] / В.И. Кожухарь.- СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009.- 320 с.: ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература).

![Список литературы Кожухарь, В.И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры: Учебное пособие [Текст] / В.И. Кожухарь.- СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009.- 320 с.: ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература).](https://fsd.multiurok.ru/html/2017/07/03/s_595a2cb477bcd/img65.jpg)