Государственное общеобразовательное учреждение

города Москвы

Школа № 2111 «Новая волна»

Великие русские математики

(фото проекта)

Руководитель проекта

Учитель алгебры и геометрии

Солодухина Т. А.

Работу выполнили

Ученицы 9 «Б» класса

Головченко Екатерина, Жупанова Ольга

Иванкова Дарья, Петухова Наталья

Москва

2014

Содержание:

Цели

Задачи

Введение

Вклад в развитие Лобачевского Н. И. и Ковалевской С. В.

Советские и российские математики

Математики-просветители

Математики-иностранцы русского происхождения

Ими гордится страна

Вывод

Цели:

Задачи:

Введение

Вклад в развитие Лобачевского Н. И. и Ковалевской С. В.

Софья Васильевна Ковалевская - величайшая женщина-математик, университетский профессор, ее имя представляет гордость русской науки.

Софья Васильевна родилась 15 января 1850 года в Москве, в семье генерала В. В.. Корвин-Круковского. Дочери генерала, младшая Софья и старшая Анна, воспитывались под наблюдением гувернанток, изучали иностранные языки и музыку, чтобы стать хорошо воспитанными дворянскими барышнями. Однако генерал, сам ученик знаменитого математика М. В. Остроградского, решил дать младшей дочери и более серьезное образование, для чего был приглашен прекрасный учитель - Иосиф Игнатьевич Малевич. Ученица оказалась понятливой и старательной, но к арифметике сначала не проявила особого интереса. Лишь на пятом году обучения 13-летняя ученица при нахождении отношения длины окружности к диаметру (числа π) проявила свои математические способности: она дала свой самостоятельный вывод требуемого отношения.

Сама Софья Васильевна рассказывает в своих воспоминаниях, что большое влияние на пробуждение у нее интереса к математике оказал дядя своими рассказами. Эти рассказы действовали на фантазию девочки и создали в ней представление о математике, как науке, в которой имеется много интересных загадок.

Софья Васильевна рассказывает еще о другом случае, укрепившем в ней интерес к математике. Детская комната за нехваткою обоев была оклеена листами лекций по высшей математике, которые слушал в молодости ее отец. Таинственные формулы, загадочные слова и фигуры от частого обозрения их врезались в память девочки. Когда в возрасте пятнадцати лет она стала брать уроки высшей математики у очень известного педагога А. Н. Страннолюбского и слушала изложение тех же вопросов, о которых она без понимания смысла читала на «обоях», то сообщаемые ей учителем новые понятия казались старыми знакомыми и она усваивала их, к удивлению учителя, очень легко.

Но еще до этого четырнадцатилетняя Софья удивила приятеля отца, профессора физики Н. П. Тыртова, своими способностями. Профессор привез Софье свой учебник физики. Вскоре оказалось, что не прошедшая еще курса школьной математики Софья самостоятельно разобралась в смысле употребляемых в учебнике математических (тригонометрических) формул. После этого генерал, гордый успехами своей дочери, разрешил ей во время зимних пребываний в Петербурге брать уроки математики и физики, чем не замедлила воспользоваться пятнадцатилетняя Софа.

Однако этого было для нее мало. Софья Васильевна стремилась к получению высшего образования в полном объеме.

Двери высших учебных заведений в России для женщин в то время были закрыты. Остался лишь путь, к которому прибегали многие девушки того времени, искать возможности получения высшего образования за границей.

На поездку за границу нужно было разрешение отца, который о такой поездке дочери и слышать не хотел. Тогда Софья Васильевна, которой исполнилось уже восемнадцать лет, выходит фиктивно замуж за Владимира Онуфриевича Ковалевского, знаменитого впоследствии естествоиспытателя, и в качестве его «жены» уезжает вместе с сестрой в Германию, где ей удаётся, не без трудностей, поступить в Гейдельбергский университет.

В течение трех лет Софья Васильевна при очень усиленных занятиях прошла курс университета по математике, физике, химии и физиологии. Ей хотелось усовершенствоваться в области математики у крупнейшего в то время в Европе математика Карла Вейерштрасса в Берлине. Так как в Берлинский университет женщин не принимали, то Вейерштрасс, восхищенный исключительными способностями Софьи Васильевны, в течение четырех лет занимался с нею, повторяя ей лекции, которые читал в университете. В 1874 году Гёттингенский университет, центр математической науки в Германии, по представлению Вейерштрасса, присудил Софье Васильевне степень доктора без защиты диссертации за три представленные работы.

С дипломом «доктора философии с высшей похвалой» двадцатичетырехлетняя Софья Васильевна с мужем вернулась в Россию.

Софья Васильевна с мужем поселилась в Петербурге. Никакого применения своих знаний она найти не могла. На несколько лет она отошла от математики, принимая самое деятельное участие в политической и культурной жизни родины. Благодаря П.Л.Чебышеву она в 1880 году вернулась к математике. Ее просьба о разрешении держать экзамены на получение ученой степени в России была отклонена министерством. Безрезультатной оказалась также попытка профессора Гельсингфорского университета Миттаг-Леффлера устроить Софью Васильевну преподавателем этого университета.

В 1881 году в Стокгольме был открыт новый университет, кафедра математики которого была предоставлена профессору Миттаг-Леффлеру. После весьма сложных усилий ему удалось склонить либеральные круги Стокгольма к решению пригласить Софью Васильевну на должность доцента в новый университет.

Через год она была избрана штатным профессором, и ей было поручено кроме математики и временное чтение лекций по механике

На 1888 год Парижская Академия наук объявила для получения одной из самых больших их своих премий тему: «Задача о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки». Требовалось «усовершенствовать задачу в каком-нибудь существенном пункте». На конкурс среди 15 работ поступила и работа под девизом: «Говори, что знаешь, делай, что должен, да будет, что будет». Эта работа была выше всех остальных и автором ее оказалась Софья Васильевна Ковалевская. Она же, как отмечает французский журнал того времени, пришедшая для получения премии, была первой женщиной, переступившей порог Академии.

Предпринятая друзьями Софьи Васильевны попытка «возвратить С. В. Ковалевскую России и русской науке» кончилась лицемерною отпискою царской Академии наук.

В начале 1891 года Софья Васильевна, возвращаясь с зимних каникул, которые она провела в Италии, простудилась; 10 февраля она скончалась в Стокгольме и похоронена там.

С.В.Ковалевская напечатала девять научных работ, получив за одну из них еще премию Шведской Академии наук. Работы ее относятся к области чистой математики, механики, физики и астрономии. В работе по механике она закончила то, что начали знаменитые Эйлер и Лагранж, в математике завершила идеи Коши, в вопросе о кольце Сатурна дополнила и исправила теорию Лапласа. Эйлер, Лагранж, Лаплас, Коши - это крупнейшие математики конца XVIII и начала XIX века. Чтобы дополнить или исправлять работы таких корифеев науки, нужно быть очень большим ученым. Таким ученым была С. В. Ковалевская. Новые научные результаты, полученные ею, излагаются в больших университетских курсах.

Лобачевский Николай Иванович-[2 ноября (11 декабря) 1792 Нижний Новгород - 12 (24) февраля 1856 Казань] российский математик, создатель неевклидовой геометрии.

Родился в небогатой семье мелкого служащего. Почти вся жизнь Лобачевского связана с Казанским университетом, в который он поступил по окончании гимназии в 1807. По окончании университета в 1811 стал математиком, в 1814 - адъюнктом, в 1816 - экстраординарным и в 1822 - ординарным профессором. Дважды (1820-22 и 1823-25 гг.) был деканом физико-математического факультета, а с 1827 по 1846 - ректором университета.

При Лобачевском Казанский университет достиг расцвета. Обладавший высоким чувством долга, Лобачевский брался за выполнение трудных задач и всякий раз с честью выполнял возложенную на него миссию. В 1825 Лобачевский был избран библиотекарем университета и оставался на этом посту до 1835, совмещая обязанности библиотекаря с обязанностями ректора. Когда в университете началось строительство зданий, Лобачевский вошел в состав строительного комитета (1822), а с 1825 возглавил комитет и проработал в нем до 1848.

По инициативе Лобачевского начали издаваться «Ученые записки Казанского университета» (1834), были организованы астрономическая обсерватория и большой физический кабинет.

Активная университетская деятельность Лобачевского была пресечена в 1846, когда Министерство просвещения отклонило ходатайство ученого совета университета в оставлении Лобачевского не только на кафедре, но и на посту ректора.

Величайшим научным подвигом считается создание им первой неевклидовой геометрии, историю которой принято отсчитывать от заседания Отделения физико-математических наук в Казанском университете 11 февраля 1826, на котором Лобачевский выступил с докладом «Сжатое изложение основ геометрии со строгим доказательством теоремы о параллельных».

В 1835 Лобачевский кратко сформулировал побудительные мотивы, которые привели его к открытию неевклидовой геометрии. Он исходил из допущения, согласно которому через точку, лежащую вне данной прямой, проходит несколько прямых, не пересекающихся с данной прямой. Развивая следствия, проистекающие из этого допущения, которое противоречит знаменитому V постулату (в других вариантах 11-ой аксиоме) «Начал» Евклида, Лобачевский не убоялся сделать дерзкий шаг, перед которым из опасения противоречий останавливались его предшественники: построить геометрию, противоречащую повседневному опыту и «здравому смыслу.

Ни комиссия в составе профессоров И. М. Симонова, А. Я. Купфера и адъюнкта Н. Д. Брашмана, назначенная для рассмотрения «Сжатого изложения», ни другие современники Лобачевского,в том числе выдающийся математик М. В. Остроградский, не смогли по достоинству оценить открытие Лобачевского. Признание пришло лишь через 12 лет после его кончины, когда в 1868 г. Э. Бельтрами показал, что геометрия Лобаческого может быть реализована на псевдосферических поверхностях в евклидовом пространстве, если за прямые принять геодезические.

Открытие Лобачевского поставило перед наукой по крайней мере два принципиально важных вопроса, не поднимавшихся со времен «Начал» Евклида: «Что такое геометрия вообще? Какая геометрия описывает геометрию реального мира?». До появления геометрии Лобаческого существовала только одна геометрия - евклидова, и, соответственно, только она могла рассматриваться как описание геометрии реального мира. Ответы на оба вопроса дало последующее развитие науки: в 1872 Феликс Клейн определил геометрию как науку об инвариантах той или иной группы преобразований (различным геометриям соответствуют различные группы движений, т.е. преобразований, при которых сохраняются расстояния между любыми двумя точками; геометрия Лобачевского изучает инварианты группы Лоренца, а прецизионные геодезические измерения показали, что на участках поверхности Земли, которые с достаточной точностью можно считать плоскими, выполняется геометрия Евклида). Что же касается геометрии Лобачевского, то она действует в пространстве релятивистских (т.е. близких к скорости света) скоростей. Лобачевский вошел в историю математики не только как гениальный геометр, но и как автор фундаментальных работ в области алгебры, теории бесконечных рядов и приближенного решения уравнений.

Советские и российские математики

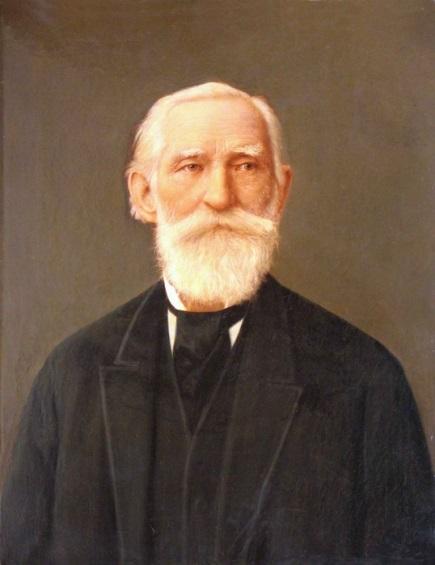

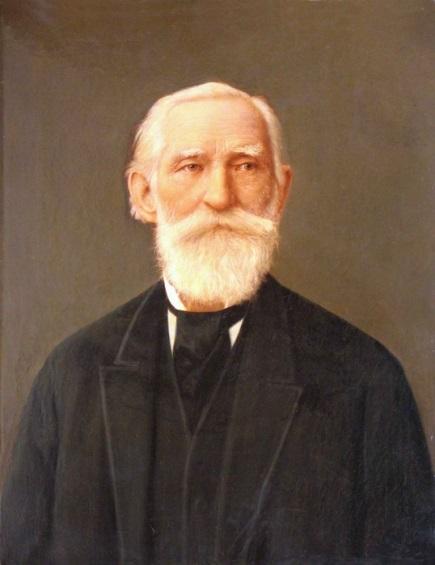

Михаил Васильевич Остроградский (12 (24) сентября 1801 - 20 декабря 1861 (1 января 1862)) - российский математик и механик, признанный лидер математиков Российской империи середины XIX века.

Буняковский Виктор Яковлевич (16 декабря 1804 – 12 декабря 1889) - русский математик, член Петербургской Академии Наук и ее вице-президент . Родился в Баре (ныне Винницкой области) . Начальное образование - домашнее. В 1820-1825гг. учился за границей, в частности в Париже, где в то время преподавали такие знаменитые ученые, как П. С. Лаплас, Ж. Б. Ж. Фурье, С. Д. Пуассон, О. Л. Коши, А. М. Лежандр, А. М. Ампер и другие. Там же защитил диссертацию и получил степень доктора математики в 1825г.

Пафнутий Львович Чебышёв (4 (16) мая 1821, Окатово, Калужская губерния - 26 ноября (8) декабря 1894, Санкт-Петербург) - русский математик и механик. Почётный член Учебного Совета ИМТУ.

Александр Михайлович Ляпунов (25 мая 1857, Ярославль - 3 ноября 1918, Одесса) - русский математик, академик Петербургской Академии наук.

Марков Андрей Андреевич (14 июня 1856, Рязань, Россия - 20 июля 1922, Петроград, ныне Санкт-Петербург) - выдающийся русский математик, внёсший большой вклад в теорию вероятности, математический анализ и теорию чисел.

Николай Николаевич Лузин (9 декабря 1883, Иркутск, - 28 февраля 1950, Москва), советский математик, академик АН СССР (1929); член-корреспондент (1927). Профессор Московского университета (1917). Иностранный член Польской АН (1928), почетный член математических обществ Польши, Индии, Бельгии, Франции, Италии. Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1945). Создатель московской научной школы теории функций.

Павел Сергеевич Александров (7 мая 1896, Богородск, ныне Ногинск Московской области - 16 ноября 1982, Москва) - известный советский математик.

Лев Семёнович Понтрягин (21 августа (3 сентября) 1908, Москва - 3 мая 1988) - советский математик, академик АН СССР (1958; член-корреспондент с 1939). Герой Социалистического Труда (1969).

Хинчин Александр Яковлевич (19 июня 1894 - 18 ноября 1959) - советский математик, один из наиболее значимых людей в советской школе теории вероятностей.

Андрей Николаевич Колмогоров (12 (25) апреля 1903, Тамбов - 20 октября 1987, Москва) - выдающийся советский математик, доктор физико-математических наук, профессор Московского Государственного Университета (1931), академик Академии Наук СССР (1939), лауреат Сталинской премии, Герой Социалистического Труда. Колмогоров - один из основоположников современной теории вероятностей, им получены фундаментальные результаты в топологии, математической логике, теории турбулентности, теории сложности алгоритмов и ряде других областей математики и её приложений.

Математики-просветители.

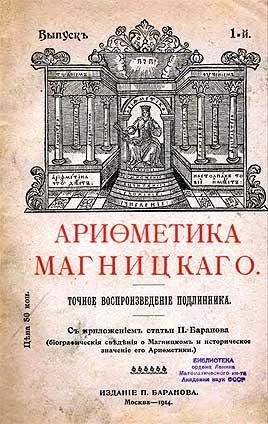

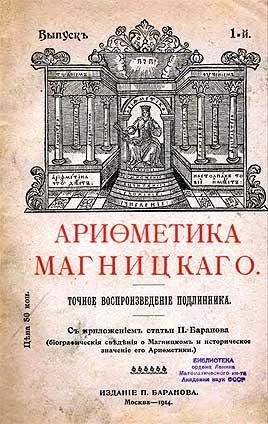

Леонтий Филиппович Магницкий (при рождении Телятин; 9 [19] июня 1669-19 [30] октября 1739, Москва)

Один из первых российских учителей, создатель уникального учебника, по которому два столетия учились российские отроки.

О детских годах известно лишь то, что родился он в крестьянской семье в Осташковской монастырской слободе на берегу озера Селигер. Отца будущего математика звали Филиппом, прозвище его было Теляшин, фамилии же в то время крестьянам не полагались. Мальчик еще в детстве научился самостоятельно читать, благодаря чему временами исполнял обязанности псаломщика в местной церкви.

Судьба юноши резко изменилась, когда из родной слободы его отправили с возом мороженой рыбы в Иосифо-Волоколамский монастырь. Видимо, в монастыре паренек проявил интерес к книгам, и игумен, убедившись в его грамотности, оставил Леонтия чтецом. Уже через год игумен благословил юношу на учебу в Славяно-греко-латинскую академию, бывшую в тот период основным учебным заведением в России.

В академии Леонтий проучился около восьми лет. Любопытно, что математику, которой Магницкий затем занимался до конца жизни, в академии не преподавали. Следовательно, её Леонтий изучил самостоятельно, как и основы навигации и астрономии. Закончив академию, Леонтий не стал постригаться в священнослужители, как надеялся отправлявший его на учебу игумен, а стал преподавать математику, а, возможно, и языки, в семьях московских бояр.

В то время в России на троне находился Петр I. Царь реформатор. Настоятельная потребность в образованных людях для целей государства в его возрастающем развитии должна была вызвать и вызвала появление целого ряда школ для обучения всякого чина детей арифметике и геометрии.

Практическое создание школ началось с 1715 года, когда с перемещением Школы математических и навигацких наук в Петербург Пётр I распорядился разослать по губерниям по два ученика этой школы, выучивших геометрию и географию для «науки молодых ребяток из всяких чинов людей». Уже в следующем 1716 году было открыто двенадцать школ в разных городах России, а в 1720-1722 годах открылись ещё тридцать. Новые школы обучали арифметике и геометрии, отчего и назывались цифирными.

Петр I искал учителей, которые могли бы преподавать в навигационных школах. Искал своих, русских учителей. Молодой Леонтий Филлипович произвёл на царя Петра I очень сильное впечатление незаурядным умственным развитием и обширными познаниями. В знак почтения и признания достоинств Пётр I «жаловал» ему фамилию Магницкий «в сравнении того, как магнит привлекает к себе железо, так он природными и самообразованными способностями своими обратил внимание на себя». Для современных людей значимость этого подарка не совсем понятна, а ведь в то время фамилии имели только представители высшей знати.

В число российской знати царский подарок Магницкого не вывел, но вскоре произошло его назначение на государственную службу, о чем сохранилась запись: «Февраля в 1 день (1701 г.) взят в ведомость Оружейной палаты осташковец Леонтий Магницкий, которому велено ради народной пользы издать чрез труд свой словенским диалектом книгу арифметику.

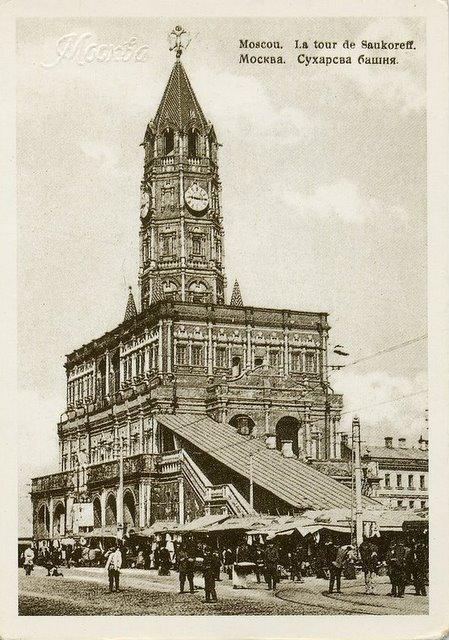

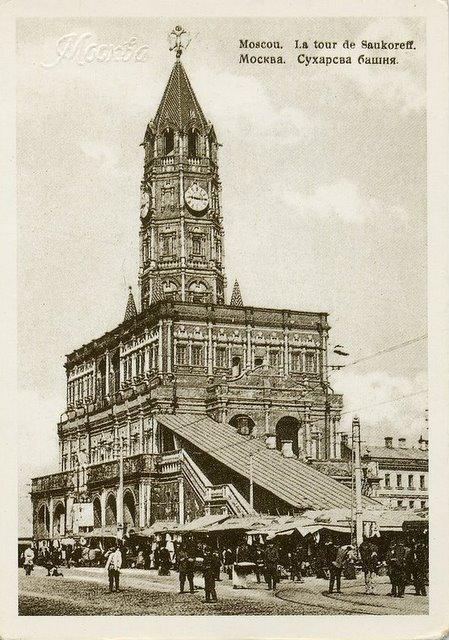

Петра интересовал не просто учебник арифметики, а всеобъемлющая книга с доступным изложением основных разделов математики, ориентированная на потребности морского и военного дела. Поэтому трудился над учебником Магницкий при Навигацкой школе, открытой в этот год в Москве в Сухаревой башне. Здесь он мог пользоваться библиотекой, пособиями и навигационными инструментами, а также советами и помощью преподавателей-иностранцев.

Удивительно, но учебник был написан и издан всего за два года. При этом он не являлся просто переводом иностранных учебников, по структуре и по содержанию это был полностью самостоятельный труд, причем даже отдаленно напоминающих его учебников в Европе в то время не существовало. Естественно, что автор пользовался европейскими учебниками и трудами по математике и что-то из них взял, но изложил так, как считал нужным. По сути, Магницкий создал не учебник, а энциклопедию математических и навигационных наук. Причем написана книга была простым, образным и понятным языком, изучать по ней математику, при наличии определенных начальных знаний, можно было и самостоятельно.

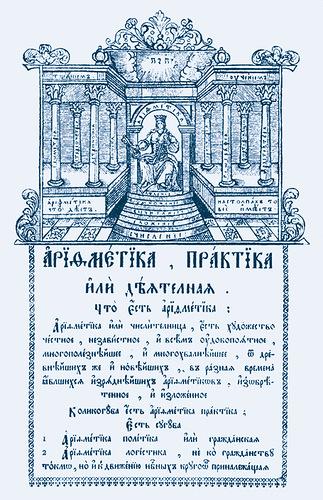

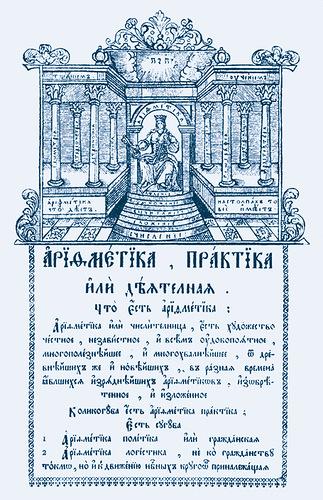

По традиции того времени автор дал книге длинное название – «Арифметика, сиречь наука числителная. С разных диалектов на славенский язык преведеная, и во едино собрана, и на две книги разделена». Не забыл автор и себя упомянуть – «Сочинися сия книга чрез труды Леонтиа Магницкаго», вскоре все и стали называть книгу коротко и просто – «Математика Магницкого».

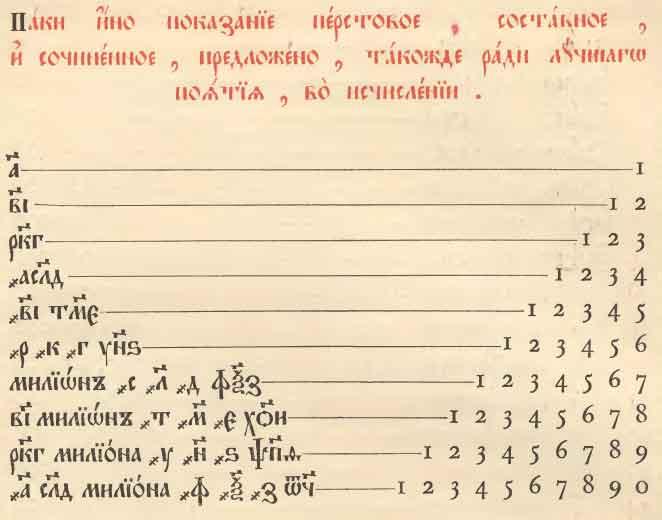

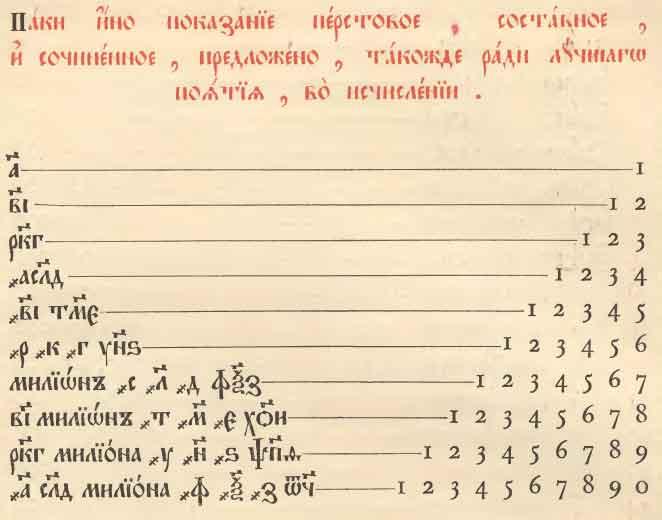

В книге, содержащей более 600 страниц, автор подробно разобрал арифметические действия с целыми и дробными числами, дал сведения о денежном счете, мерах и весах, привел много практических задач, применительно к реалиям российской жизни. Затем изложил алгебру, геометрию и тригонометрию. В последнем разделе, названном «Обще о земном размерении и яже к мореплаванию надлежит», рассмотрел прикладное применение математики в морском деле. Магницкий в своем учебнике не только стремился доходчиво разъяснить математические правила, но и побудить у учеников интерес к учебе. Он постоянно на конкретных примерах из обыденной жизни, военной и морской практики подчеркивал важность знания математики. Даже задачи старался формулировать так, чтобы они вызывали интерес, зачастую они напоминали анекдоты с замысловатым математическим сюжетом.

Задачи Магницкого

1. Вопросил некто некоего учителя, сколько имеешь учеников у себя, так как хочу отдать сына к тебе в училище. Учитель ответил: если ко мне придет учеников еще столько же, сколько имею, и пол столько и четвертая часть и твой сын, тогда будет у меня учеников 100.

Сколько было у учителя учеников? (Отв. 36).

2. Некий человек продал коня за 156 рублев; раскаявшийся купец начал отдавать продавцу, говоря, что конь недостоин такой высокой цены. Продавец предложил ему иную куплю, говоря: если тебе кажется цена коню высока, то купи только гвозди, которые у коня в подковах, коня же возьми даром, а гвоздей в каждой подкове 6. За 1-й гвоздь дай мне полушку (1/4 копейки), за другой 2 полушки, за 3-й - копейку, за 4-й - две копейки и т. д. за все гвозди. Купец, полагая, что все гвозди обойдутся не свыше 10 рублев, восхотел коня в дар получити и согласился на такую цену. Ведательно есть, коликим купец-он проторговался. (Отв. 4 178 703 3/4 коп.).

3. Некий человек нанял работника на год, обещав ему дать 12 рублев и кафтан. Но тот по случаю, проработав 7 месяцев, восхотел уйти и просил достойную плату с кафтаном. Ему дали по достоинству 5 рублей и кафтан. Какой цены был оный кафтан? (Отв. 4 4/5 рубля или 48 гривен).

4. Один человек выпьет кадь пития в 14 дней, а с женой выпьет ту же кадь в 10-й день. И ведательно есть, в колико дней жена его особно выпьет ту же кадь? (Отв. 35 дней)

В 1714 году Магницкому поручен набор учителей для цифирных школ.

С 1732 года и до последних дней своей жизни Л. Ф. Магницкий являлся руководителем Навигацкой школы.

Умер в октябре 1739 года в возрасте 70 лет. Похоронен в Церкви Гребневской Иконы Божией Матери у Никольских ворот.

Математики-иностранцы русского происхождения

Роберт Людвигович Бартини (настоящее имя - Роберто Орос ди Бартини) родился 14 мая 1897 в городе Фиуме, Австро-Венгрии. Умер 6 декабря 1974 в Москве. Итальянский аристократ (родился в семье барона), коммунист, уехавший из фашистской Италии в СССР, где стал известным и уникальным авиаконструктором. Физик, создатель потрясающих проектов аппаратов на новых принципах. Автор более 60 законченных проектов самолётов «Комбриг». В анкетах, в графе «национальность» писал: «русский».

Малоизвестный широкому кругу общественности и также авиационным специалистам, был не только выдающимся конструктором и учёным, но и тайным вдохновителем советской космической программы. Сергей Павлович Королёв называл Бартини своим учителем. В разное время и в разной степени с Бартини были связаны: Королёв, Ильюшин, Антонов, Мясищев, Яковлев и многие другие. Основные труды по аэродинамике, в литературе встречается термин «эффект Бартини».

Помимо авиации и физики, Р. Л. Бартини занимался с переменным успехом космогонией и философией. Им была создана уникальная теория шестимерного мира, где время, как и пространство, имеет три измерения. Эта теория получила название «мир Бартини».

И Михаил Петрович Симонов, генеральный конструктор ОКБ имени П.О. Сухого, всегда помнил и не уставал восторгаться уроком схожего свойства. Как-то Бартини его спросил: может ли одна отстающая система догнать ушедшую далеко вперёд другую? Речь шла о США и СССР. Симонов признался, что в подобное не верит. Бартини же сказал: «А если бежать наперерез?!»

Сергей Михайлович Брин родился 21 августа 1973в городе Москве, СССР. Американский предприниматель и учёный в области вычислительной техники, информационных технологий и экономики, миллиардер (19 место в мире) - разработчик и сооснователь (совместно с Ларри Пейджем) поисковой системы Google. Проживает в городе Лос-Альтос (штат Калифорния).

Досрочно получил диплом бакалавра по специальности «Математика и компьютерные системы» в Мэрилендском университете. Получал стипендию от Национального научного фонда США.

Основной областью научных исследований Сергея Брина были технологии сбора данных из неструктурированных источников, больших массивов научных данных и текстов.

Ими гордится страна

Международная математическая олимпиада (ММО) - ежегодная математическая олимпиада для школьников, старейшая из международных предметных олимпиад.

Первая ММО была проведена в 1959 году в Румынии. С тех пор она проводится каждый год (единственным исключением был 1980 год, когда она не состоялась). Первоначально в Олимпиаде участвовали только школьники из стран СЭВ, но скоро география расширилась. В 2004 году было 85 стран-участниц.

Каждую страну представляет команда, состоящая не более чем из шести (первоначально - восьми) участников, руководителя и научного руководителя. Официально ММО - личное первенство. Участники должны быть не старше 20 лет и не учиться в вузе.

Участникам предлагается решить 6 задач (по три задачи в день, в течение двух дней подряд), каждая из которых оценивается в 7 баллов, так что возможный максимум - 42 балла. Задачи выбираются из разных областей школьной математики, главным образом из геометрии, теории чисел, алгебры и комбинаторики. Они не требуют знаний высшей математики и часто имеют красивое и короткое решение. Например, задача 6 за 2007 год почти в один ход решается комбинаторной теоремой о нулях (Combinatorial Nullstellensatz, en:Restricted sumset). 1-я и 4-я задачи классифицируются как лёгкие, 2-я и 5-я - как средние, 3-я и 6-я - как тяжёлые. Например, на ММО-2007 третью и шестую задачи решили по 5 человек из нескольких сотен лучших в своих странах математиков.

Одними из самых сильных команд ММО являются Китай, Россия, Вьетнам, США и Болгария. Например, в 2007 году впервые за несколько лет Россия заняла в неофициальном рейтинге первое место, опередив на одну позицию Китай, а ученик омского лицея № 66 Константин Матвеев стал абсолютным победителем.

| Год | Первое место | Второе место | Третье место |

| 2014 | Китай (201) | США (193) | Тайвань (192) |

| 2013 | Китай (208) | Южная Корея (204) | США (190) |

| 2012 | Южная Корея (209) | Китай (195) | США (194) |

| 2011 | Китай (189) | США (184) | Сингапур (179) |

| 2010 | Китай (197) | Россия (169) | США (168) |

| 2009 | Китай (221) | Япония (212) | Россия (203) |

| 2008 | Китай (217) | Россия (199) | США (190) |

| 2007 | Россия (184) | Китай (181) | Вьетнам и Южная Корея (168) |

| 2006 | Китай (214) | Россия (174) | Республика Корея (170) |

| 2005 | Китай (235) | США (213) | Россия (212) |

| 2004 | Китай (220) | США (212) | Россия (205) |

| 2002 | Китай (212) | Россия (204) | США (171) |

| 2001 | Китай (225) | Россия и США (196) |

| 2000 | Китай (218) | Россия (215) | США (184) |

Вывод