СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Викторина "Угадай картину по фрагменту"

Викторина . По фрагменту угадать название картины, автора

Просмотр содержимого документа

«Викторина "Угадай картину по фрагменту"»

ВИКТОРИНА С ФРАГМЕНТАМИ

Задание : угадать по фрагменту название картины.

- Если игрок угадывает с первого фрагмента, то получает 3 очка.

- Угадывает со второго – 2 очка,

- с третьего -1 очко.

- Называет картину – 2 очка.

- Называет автора- получает ещё 2 очка.

Для игры «Викторина с фрагментами» разделитесь на две команды. Играют поочерёдно по одному представителю от команды.

Задание : угадать по фрагменту название картины.

Если игрок угадывает с первого фрагмента, то получает 3 очка.

Угадывает со второго – 2 очка,

с третьего -1 очко.

Называет автора- получает ещё 2 очка.

Примечание:

за подсказку команды игроку снижается 1 очко.

Максимально каждый игрок может принести в копилку команды 5 очков.

Какая команда набрала большее количество баллов, та и выигрывает.

Александр Андреевич Иванов

Явление Христа народу

При имени художника Александра Иванова в нашем сознании сразу разворачивается грандиозное полотно, увенчавшее жизненный и творческий подвиг живописца – Явление Христа народу . Продолжительность работы над ним искусствоведы определяют в 20 лет. За этот период была создана целая картинная галерея: 300 эскизов - законченных гениальных пейзажей и портретов. Иванов называл свои этюды к большой картине "конченными этюдами", "...в них, - говорил он, - заключено лучшее время моей жизни".

Не гением компромисса во внешних приметах и формах, а гением синтеза внутренних основ классического мышления с открытиями романтической эпохи выступает в русском искусстве Александр Иванов. Два основных чувства питали творческое вдохновение Иванова – безграничная любовь к искусству и сострадание к униженным, обделенным жизнью людам, стремление им помочь. Иванов был убежден, что назначение искусства – изменить жизнь.

Он задумывает «всемирный сюжет», способный духовно преобразить не только искусство, но и все современное общество. Таким сюжетом явилось гигантское полотно Явление Мессии (Явление Христа народу) , – с толпой лиц разных сословий на берегу Иордана, которым вдохновенный Иоанн Креститель указывает на приближающегося Спасителя. Около 1833 года Иванов начинает разрабатывать эскизы к будущей большой картине.

Тема картины взята из первой главы Евангелия от Иоанна. Сам Иванов называл этот сюжет «всемирным», поскольку художник показывает человечество в переломный, решающий момент его истории.

Участники картины объединены в группы. В центре композиции – Иоанн Креститель, совершающий обряд крещения в водах реки Иордан. Он указывает собравшимся на приближающегося Христа. В левой части картины, за Иоанном Крестителем изображена группа апостолов: юный Иоанн Богослов, за ним – Петр, далее – Андрей Первозванный и Нафанаил.

Этой группе противостоит толпа нисходящих с холма во главе с фарисеями. Среди них выделяется фигура человека в коричневом хитоне с непокрытой головой. В нем угадываются портретные черты писателя Н.В. Гоголя, с которым был дружен Иванов.

Пространство картины оказывается, таким образом, как бы пронизанным действиями сил, влекущих к Христу и уводящих от него. Обозревая первый план картины, мы встречаем лица, отмеченные мучительной работой сознания. Композиционно картина построена так, что люди на первом плане будто глядятся в гигантское зеркало, в котором отразилась природа с выступающей на ее фоне фигурой Христа. Он словно приносит с собой завет спокойствия и умиротворяющей гармонии, которые властвуют в природном мире. Затянувшаяся на многие годы работа над картиной была связана с взыскательным поиском того, что можно было бы назвать конкретным наполнением символистического каркаса композиции. Полем экспериментального поиска стали этюды. В них многократно варьируются образы картины – раба, дрожащего, сомневающегося и других.

В картине Иванов изобразил человеческие характеры, темпераменты, состояния во всем их бесконечном многообразии: здесь и уже обращенные в христианскую веру, и язычники, колеблющиеся, испуганные, сомневающиеся. На первом плане выделяется группа «раба и господина». Особенно характерно лицо раба, о котором Иванов сказал: «Сквозь привычное страдание впервые появилась отрада». В глубине центральной группы – человек в серой широкополой шляпе с посохом. Это так называемый «странник», в образе которого Иванов запечатлел самого себя.

В картине поражает, в первую очередь, композиционное мастерство, с которым Иванов-режиссер обращает множество четко индивидуализованных персонажей к единой возвышенной цели. Художник мечтал о том, чтобы поместить Мессию в храм Христа Спасителя, который строился тогда в Москве, и написал особый эскиз заалтарного образа для этого храма.

Его гигантское полотно - развернутая философская поэма и бессмертная метафора. О великой картине "Явление Христа народу" написано много трудов. Никто сегодня не поймёт её во всей полноте - нет высокой веры самого автора. Свидетельство тому - убежденные высказывания художника, те сокровенные мысли, которые он доверял только Гоголю или своему дневнику. Ведь он на полном серьёзе пишет: "Рассмотрите краткость времени, и вы уверитесь, что быстрые успехи русских во всех отраслях просвещения ясно показывают, что мы щедро наделены природой способностями. Как художник, в подтверждение сего скажу, что в нашем холодном к изящному веке я нигде не встречал столь много души и ума в художественных произведениях. Не говоря о немцах, но сами итальянцы не могут равняться с нами ни в рисовании, ни в сочинении, ни даже в красках, они отцвели, находясь между превосходными творениями славных своих предшественников. Мы предшественников не имеем, мы только что сами начали - и с успехом! Чего же должно ждать, если каждый из нас обойдет критическим образом лучшие произведения великих живописцев? Мне кажется, нам суждено ступить еще далее!!!"

Иоанн Креститель на переднем плане - высокохудожественный и выразительный образ. Он призывает не только приветствовать идущего издалека Христа, но и предсказывает спасительную дорогу для всех окружающих. Верил в эту дорогу и сам Иванов: "Если сверстники мои и я не будем счастливы, то следующее за нами поколение пробьет себе непременно столбовую дорогу к славе русской…".

Несмотря на то, что Иванов отдал работе над грандиозным полотном двадцать лет своей жизни, картина осталась незавершенной. К этому произведению художником было выполнено около четырехсот подготовительных этюдов и эскизов.

По-своему эпохальны многочисленные этюды к Мессии . Простые мотивы типа ветки на фоне неба или обнаженных мальчиков на фоне Неаполитанского залива (этюды 1850-х годов), решенные с беспрецедентным для русского искусства мастерством пленэрной живописи, обретают необычайную значительность. Идя вглубь натуры в ее первозданной простоте, Иванов предваряет не какие-то отдельные направления, но первые рубежи современного искусства в целом (недаром полагают, что его этюды могли повлиять на творчество молодого Э.Дега).

http://www.tanais.info/art/ivanov2more.html

Карл Павлович Брюллов

Всадница

Карл Брюллов «Всадница»

Полотно написано в 1832 году. Поводом к написанию картины явилась личная просьба графини Самойловой, предмета долгого увлечения автора, в собрании которой и находилось до 1832 года. Когда графиня перед смертью разорилась, вся коллекция картин была распродана. В собрание галереи П.М.Третьякова полотно попало в 1893 году.

Первоначально полагалось, что в роли всадницы изображена сама графиня, но сравнивая написанное полотно с более ранними работами художника, искусствоведы сделали вывод, что это не так. На картине изображены две воспитанницы графини – Джованина и Амацилия Паччини.

Сцена утренней конной прогулки изображена как некий элемент аристократической жизни. В прошлом сидящими верхом изображались королевы или императрицы. В композиции ощущается динамика, разгоряченный скакун встает на дыбы, взбудораженная сценой собака лает и крутится под его ногами, а маленькая сестра всадницы выбегает навстречу, глядя на неё с нескрываемым восхищением.

На ошейнике собаки выгравировано имя графини - «Samoylova». Движение передает и порыв ветра, развевающий шаль всадницы, которая при этом абсолютно спокойна и невозмутима.

Это было новшество в русском парадном портрете, Брюллов первый изобразил объект в момент стремительного движения. Впоследствии в жанре парадного портрета Брюллов не знал себе равных.

Василий Андреевич Тропинин

Кружевница

Виктор Михайлович Васнецов

Богатыри

В.М. Васнецов

Богатыри

1881-1898, холст, масло,295,3x446 см Государственная Третьяковская галерея, Москва

1898 год. Наконец Виктор Васнецов окончил „Богатырей". Широко, раздольно простерлось поле. Бескрайнее, неодолимое. Гудит вольный ветер в ковыльной степи. Высоко в летнем полуденном небе неспешно и гордо плывут струги облаков. Орлы сторожат курганы. Порывистый вихрь подхватил, развеял гривы могучих коней, принес горький запах полыни. Сверкнул глаз неистового Бурушки, любимого коня Ильи Муромца. Суров богатырь. Изготовлено копье. Вздета тяжкая десница. Глядит далеко-далеко вдаль. Насторожены други его - Добрыня Никитич, Алеша Попович. Грозная сила в этом молчаливом ожидании. Бессонна дружина. Ни одна, даже крылатая тварь не прорвется. Спокойны, дружелюбны богатыри.

РАССКАЗ Pеклама: Copyright © 2007 nearyou.ru

Произведения искусства, как и люди, имеют свою судьбу и свою биографию. Многие из них сначала принесли славу и известность своим создателям, а потом бесследно улетучились из памяти потомков. Творчество Виктора Михайловича Васнецова принадлежит к счастливым исключениям в искусстве, рожденные художником живописные образы входят в нашу жизнь с самого детства. С возрастом их могут сменять другие увлечения, появляются новые властители дум, но полотна В. Васнецова никогда не вытесняются полностью, наоборот - еще больше уплотняются в человеческой памяти.

В поисках возвышенных чувств художник обращается к русской седой старине - былинам и сказкам. Он с детства полюбил сказки и народную поэзию, знал и любил историю своей страны, ценил ее и гордился ею. Неторопливые, протяжные сказания про крестьянского сына Илью Муромца, который "славен не родом, а подвигом", про Добрыню Никитича - "грамотой вострого, на речах разумного", про "бабьего пересмешника" Алешу Поповича и других русских богатырей навсегда пленили художника.

Былинная богатырская тема проходит через все творчество В.М. Васнецова, в минувшем прошлом он находит отклики на тревоги и чаяния окружающей его современной ему жизни. Полон глубокого смысла образ витязя, в раздумье остановившегося у трех дорог, светла и трогательна печаль васнецовской "Аленушки"...

Апофеозом русской богатырской славы являются "Богатыри", в которых В. Васнецов выразил свое возвышенно-романтическое и в то же время глубоко гражданское понимание идеала национальной красоты русского народа. Для своего произведения художник выбирает самых известных и любимых народом витязей.

Ахтырка близ Абрамцева. Здесь в 1880 году жил Виктор Васнецов. Он работал в ту пору над своей знаменитой "Алёнушкой". Писал этюды чудесной природы в окрестностях Абрамцева. Казалось бы, XIX век еще даже не шагнул в тихую и спокойную Ахтырку, плавно и размеренно протекала здесь жизнь, и художник потянулся к старой своей задумке, замысленной еще лет десять назад. Невдалеке от дома, словно могучие часовые, стояли рядом друг с другом три раскидистых великана-дуба - краса и гордость дубовой рощи. Глубоко ушли они корнями в родную почву, и ничто - ни бури, ни годы - не властны были над их величественной статью. Сам художник впоследствии говорил, что именно абрамцевские дубы надоумили его, как писать богатырей.

Здесь судьба свела его с кружком Мамонтова. Именно сюда частенько приезжали и подолгу гостили Илья Репин, Василий Поленов, Василий Суриков, Константин Коровин , Михаил Врубель, Михаил Нестеров.

Собирались, вечерами слушали сказителей древних былин. Восхищались народными певцами. Читали вслух Тургенева, Пушкина, Фета. Словом, в Абрамцеве царил дух преклонения перед великой культурой Руси. Душой кружка был Савва Мамонтов. Он, по словам К. С. Станиславского, „интересовался всеми искусствами и понимал их". Чувство меры, ощущения стиля, преданность отечественной культуре помогали Савве Ивановичу создать атмосферу, где расцвели такие таланты, как Виктор Васнецов, Михаил Врубель, Валентин Серов, Исаак Левитан.

Виктора Михайловича Васнецова сразу очень полюбили. В этом коренном вятиче быстро почувствовали своеобычного, почти сказочного мастера. Могучего и в то же время нежного, наполненного какой-то неподдельной, цельной, доброй романтикой вечно юной Отчизны. Именно для него построил Мамонтов просторную светлую студию, где художник начал писать свой огромный холст „Богатыри".

Первоначальный замысел картины зародился у В. Васнецова, еще когда он был в Париже. Тогда своих богатырей он набросал в эскизе, сильно восхитившем В.Д. Поленова. В. Васнецов сразу же хотел подарить этот эскиз художнику, но В.Д. Поленов отказался. "Преподнесете, когда исполните картину, - сказал он, - а пока пусть он у Вас будет".

Долгое время другие крупные работы отвлекали В. Васнецова от "Богатырей", но они неотступно были перед ним, преследовали художника, он считал их своим творческим "долгом, обязательством перед народом, который меня вырастил, воспитал, вооружил умением".

И вот в 1881 году В. Васнецов возвращается к работе над "Богатырями" - к картине о доблестных рыцарях, защитниках угнетенных, а по сути - к рассказу о силе народа, его стойкости и героизме. Дать общий портрет самых прославленных, самых выдающихся русских богатырей, в которых народ по праву видел национальных героев, - задача была не из легких! Об этих героях во многих былинах рассказывается, согласно былинным описаниям и изобразил их В. Васнецов на своем полотне. Творил он его неотрывно. Год, другой, приводя всех в удивление своим неистовым и радостным трудом. Картина была уже почти готова. Друзья восхищались ею. Но Виктор Михайлович не спешил показывать ее на выставках, несмотря на уговоры близких. "Нет, подожду", - говорил он. В этой неспешности - совестливость души живописца и богатырская ухватка истинного мастера. Автор хотел достичь впечатления подлинности былинного чуда. В его ушах звучали слова Гоголя, который писал: „Здесь ли не быть богатырю - когда есть место где развернуться и пройтись ему". Это волнующее художника, возвышенное, эпическое ощущение Родины не покидало его весь долгий срок созидания картины. Он чувствовал душой огромную, тяжкую ответственность.

Наконец Виктор Васнецов окончил „Богатырей".

Всю ширь огромной стены в Третьяковской галерее занимают "Богатыри", и кажется, что нет уже самой стены, а есть только даль неоглядная, далекий горизонт, холмы, темнеющий вдалеке лес да грозно бегущие тучи, что гонит по небу крепчающий ветер. А еще крохотные елочки, до которых рукой подать... Широко, раздольно простерлось поле. Бескрайнее, неодолимое. Гудит вольный ветер в ковыльной степи. Высоко в летнем полуденном небе неспешно и гордо плывут струги облаков. Орлы сторожат курганы.

А на переднем плане этого огромного полотна - "Богатыри" на заставе, богатыри на защите родной земли. Порывистый вихрь подхватил, развеял гривы могучих коней, принес горький запах полыни. Сверкнул глаз неистового Бурушки, любимого коня Ильи Муромца. Суров богатырь. Изготовлено копье. Вздета тяжкая десница. Глядит далеко-далеко вдаль. Насторожены други его - Добрыня Никитич, Алеша Попович. Грозная сила в этом молчаливом ожидании. Бессонна дружина. Ни одна, даже крылатая тварь не прорвется. Спокойны, дружелюбны богатыри. И рады бы мирно почивать в домах своих. Но лезет, лезет к нам всякая нечисть. Хотя знает вещие слова, сказанные однажды: „Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет". И ведь не раз сбывалось пророчество. Однако неймется блажным ворогам. Хотят испытать непобедимость богатырскую. Громыхает гортанно гром за увалами. Где-то блеснула зарница. Клубятся тучи над бескрайними далями. Стоит, не дрогнет богатырская застава. Видала всяких гостей земля наша. Сдюжит и ныне. Но зачем затевают недоброе? Ведь знают, какой лютой бедой может все обернуться... Высоко-высоко в небе парит степной орел. Как писал В. Васнецов в письме к профессору Академии художеств, "картина моя "Богатыри" - Добрыня, Илья и Алеша Попович на богатырском выезде примечают в поле, нет ли где ворога, не обижают ли где кого!"

Илья Муромец по былинным сказаниям был главным из богатырей. Обращаясь к нему, киевский князь Владимир так и говорит:

Уж те быть над всеми во поле богатырями, Над всеми-то быть да атаманами, Распорядителем быть те, Илья Муромец.

Но, будучи главным над другими, Илья Муромец вместе с тем связан с ними узами братства, неразрывными узами боевого товарищества. Как поехал Илья исполнять поручение князя "во чисто поле",

Он наехал богатырей в белых шатрах: Во-первых, нашел Добрынюшку Никитича, Во-вторых, нашел Алешеньку Поповича. Он ведь тут с ними скоро все знакомится; Он побратался крестами золотыми тут, Называет их крестовыми все брателками.

Три побратима и изображены на картине В. Васнецова, их боевое товарищество и боевая верность друг другу- И не потому выделяется Илья Муромец среди других, что был сильнее их, и не только потому, что смерть "во чистом поле" (т.е. в бою) не была предназначена ему. Отличается он прямотой душевной, волей стойкой, умом, заботу о бедных и сиротах берет на себя. У других богатырей имеются и другие интересы, например, Алеша Попович не прочь и во дворце послужить и красавицу соблазнить; Добрыня Никитич - молодой женой на пиру похвастать. А у Ильи-Муромца только однаединственная заботушка - народу послужить! "За землю русскую да за стольный Киев-град" с врагами побиться, "за вдов, за сирот, за бедных людей".

Таким рисуют Илью Муромца русские былины, таким его понял и изобразил на своей картине В. Васнецов. Широко открытый прямой взор, простые, но чрезвычайно благородные черты лица, твердый лоб и крепко сомкнутый под большими усами рот говорят о его сильной воле.

У каждого из богатырей своя биография, свой нрав и характер. Добрыня Никитич - знатного происхождения, "сын богатого гостя рязанского и жены его Амелфы Тимофеевны". Он умеет обходительной, разумной речью избежать ссоры и добиться успеха. Алеша Попович - "сын соборного попа ростовского". Он победил Тугарина Змеевича и много раз отважно сражался с кочевниками.

Требовательный к себе, В. Васнецов несколько раз переделывал те места, которые почему-то не удовлетворяли его в картине. Казалось бы, уже давно найдены позы и движения коней, уже великолепно выписан пейзаж, а художник все искал и работал над лицами. Особенно много работал он над образом Добрыни Никитича. Несколько раз переписывал В. Васнецов Добрыню, используя и эскиз, сделанный с одного крестьянина, и портреты родственников. Лицо Добрыни стало собирательным типом Васнецовых - отца, деда и отчасти самого Виктора Михайловича. Для Алеши Поповича художнику позировал в Абрамцеве рано умерший, талантливый Андрей, младший сын Саввы Мамонтова.

Для Ильи Муромца художник искал все новые и новые типажи, зарисовывая то Ивана Петрова, абрамцевского кузнеца, - степенного, красивого, со спокойными и внимательными глазами; а то ломового извозчика, которого встретил уже в Москве и упросил позировать. "Иду по набережной около Крымского моста, - рассказывал потом В. Васнецов, - и вижу: стоит около полка здоровенный детина, точь-в-точь вылитый мой Илья".

Под стать богатырям и их кони. Традиционен для русской живописи подбор масти богатырских коней - белый, гнедой, вороной. Это излюбленные цветовые сочетания народных преданий и сказок, достаточно вспомнить хотя бы только "Сивку-бурку, вещего каурку". Вот, например, грузный и лохматый "Воронеюшко" Ильи Муромца - самый "былинный" конь, такой же мощный и упористый, как и его седок. Он стоит спокойно, только слегка потряхивает бубенчиками, круто выгнув шею и косясь налитым кровью глазом. Но сила у него могучая, поистине сказочная. Стоит только "Воронеюшке" тронуться с места - загудит земля под его тяжелыми копытами, из ноздрей пар и пламя запышут...

Общее настроение торжественной приподнятости придает картине и пейзаж, который, как признавал сам художник, "тяжело ему давался". На бескрайних просторах гуляет ветер и гонит по небу тяжелые грозовые тучи, пригибает к земле буйные травы, развевает лошадиные гривы. За спинами богатырей тянется волнистая гряда холмов, под ногами богатырских коней колышется ковыль, а все вместе эти детали заставляют зрителя вспомнить строки "Слова о полку Игореве": "О Русская земля! ты уже за холмом".

Вышли "Богатыри" посмотреть, "не обижают ли кого где", и этими словами былин многое сказано. Еще всматривается из-под руки, на которой висит палица "в 90 пудов", Илья Муромец. Щит у него на плече, огромное копье еще не взято наперевес, но уже зорко смотрит он вокруг. А Добрыня Никитич уже и меч из ножен вынул, и щит на грудь завел, и ногу в стремена вздел. Вот-вот пустит он вскачь своего скакуна, которого (судя по сбруе) добыл в схватке с чужеземцем. А немного поодаль, справа от Ильи Муромца, с лукавой улыбкой на смуглом, чуть раскосом лице, стоит Алеша Попович. Чуть исподлобья смотрит он, и конь его, нагнув шею, пока еще пытается щипать траву. Но по глазам видно, что готовит каверзу врагам этот юный витязь, который, может быть, и не так силен, как его товарищи, зато он ловок, увертлив, "напуском смел".

Не в смертельной схватке показал своих героев В. Васнецов, а на страже, но уже прославившимися своей волей к победе. Много лет писал художник своих "Богатырей", но зрителю кажется, что в едином порыве вылилось из-под кисти художника это живописное сказание. Все в этом полотне продумано до деталей и убедительно настолько, что ничего в нем нельзя изменить. "Не обижают ли кого где!" - вот основа васнецовского замысла, ради которого он трудился целых 25 лет. И богатырская застава Виктора Михайловича Васнецова и поныне несет свою нелегкую службу.

Иван Иванович Шишкин

Рожь

И.И.Шишкин

(1832-1898) Рожь

1878г, холст, масло, 107x187 см Государственная Третьяковская галерея, Москва

Особенный, тихий, погожий выдался день. Величаво, просторно раскинулась нива спеющих хлебов, и среди этого океана золотой ржи, словно сторожа русского богатства, встали великаны-сосны, вознеся свои гордые вершины к самому небу. Невероятная тишина царит в пейзаже. Кажется, слышно, как дышит каждая былинка. До слуха долетает ровное, неспешное дыхание поля. Только щебет малых пташек - ласточек, над самой землей пронзительно режущих воздух, - нарушает покой. В сизом мареве у самого горизонта толпятся громады кучевых облаков. Парит. И, несмотря на то, что ветерок не колышет ни один колосок, ни одну веточку сосен, душа чует - быть грозе... Неясное состояние тревоги усиливает обгоревший одинокий скелет дерева, нелепо и дико торчащий среди этой чарующей благодати. Может, удар молнии сжег сосну? Странно и тоскливо маячит она, напоминая зрителю о случайностях, невзгодах, бедах самого автора полотна. Не так идиллически спокоен этот ландшафт. Серьезная, почти минорная нота сложной, трудной жизни, не всегда ясной и постижимой, слышна в картине. Ее раскрывает и поддерживает тема дороги, утопающей во ржи, по которой бредут два путника, а над ними высоко, высоко в голубом зените кружат птицы. Искусство Ивана Шишкина требует долгого, внимательного, вдумчивого разглядывания. Тогда только станет понятен тот внутренний, поэтический, далеко не простой ключ картины. Живопись мастера зовет осмыслить сотни подробностей, которые предлагает художник зрителю. И только тогда ты увидишь бездонную глубину "простоты и наивности" Шишкина. К тебе потянутся венчики полевых цветов, ты услышишь запах дорожной пыли, и вдруг дорога уведет в самую гущу нивы - туда, в благоухающее царство хлеба. Тогда станет доступен тот мелодичный тихий звон, который издают мириады пчел и шмелей, ты почувствуешь до самой глубины сердца чары средней полосы. Современники Шишкина, наглядевшиеся вдоволь на романтиков, упрекали Ивана Ивановича в прозаизме. Это глубокое заблуждение... Ведь поэзия бывает разная. Глядя на его „Рожь", слышишь строки Никитина, Кольцова, Некрасова, Фета... Медленно встают из-за неоглядных далей громадины туч. (рассказ И.Долгополова )

Василий Григорьевич Перов

Охотники на привале

Алексей Гаврилович Венецианов

На пашне. Весна

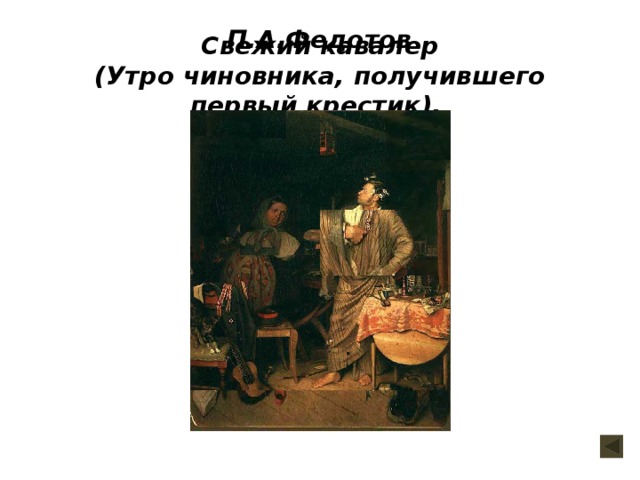

Свежий кавалер (Утро чиновника, получившего первый крестик).

П.А.Федотов

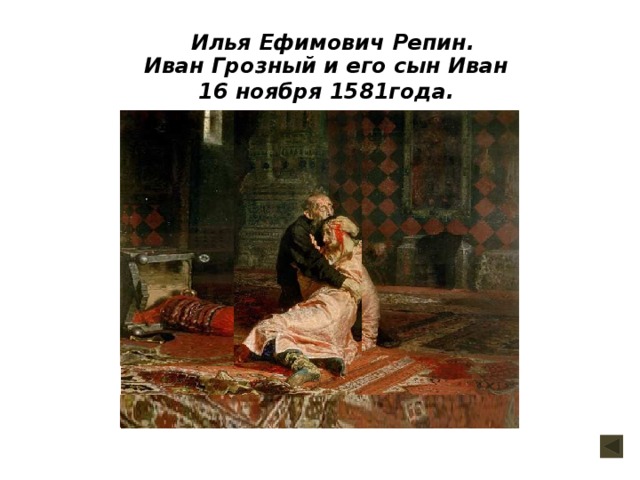

Илья Ефимович Репин.

Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581года.

Владимир Лукич Боровиковский

Портрет Марии Лопухиной

Боровиковский В.Л. «Портрет Марии Лопухиной»

Портрет Марии Лопухиной, урожденной графини Толстой, безусловно, стал лучшей портретной работой В.Л.Боровиковского. Молодая миловидная девушка в белом платье изображена на фоне деревенского пейзажа, что подчеркивает её любовь к природе, внутреннюю нежность и простоту. Её лицо задумчиво.

Художника в его творчестве всегда привлекали нюансы состояния человека, его духовная жизнь. Все произведение пронизывают томная нежность, элегическая мечтательность. Живопись здесь выполнена очень сложно, руки и лицо девушки выписаны так нежно, что глаз еле улавливает тончайшие переходы цветовых оттенков. Холодноватый колорит в сложной градации зеленоватых, серебристых и голубых оттенков объединяют пейзаж и фигуру молодой девушки в единый гармоничный образ.

Одежда девушки перекликается с элементами пейзажа, насыщенному тону пояса героини вторит яркая голубизна васильков во ржи, сиренево-розовый шарф находит отклик в поникших розах, а цепочка на руке Лопухиной отражается в цвете золотых колосьев.

Одеяние героини просто, и одновременно изыскано, выражение лица мягко и задумчиво. Боровиковский, как человек эпохи сентиментализма, выражает в этом полотне свое стремление стать частью живой натуры в слиянии с живой природой.

Жизнь Марии Лопухиной была коротка и несчастлива, всего несколько лет прожила она после написания этой картины и угасла от чахотки.

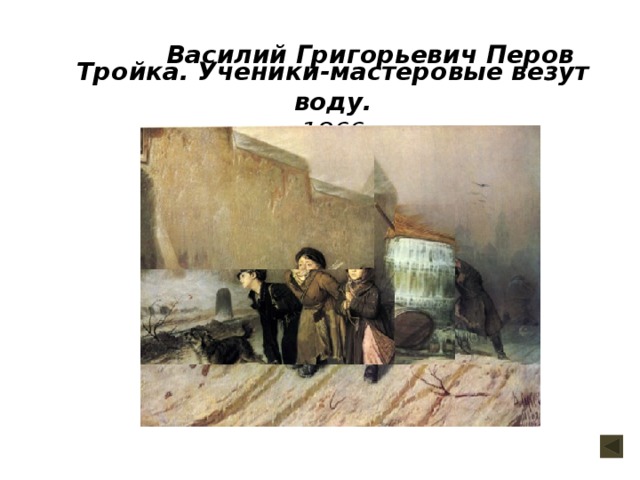

Василий Григорьевич Перов

Тройка. Ученики-мастеровые везут воду. 1866

http://www.ikleiner.ru/lib/perov/perov-0021.shtml

Виктор Михайлович Васнецов

Аленушка

http://gallerytretiyakov.ru/foto.php

Васнецов В.М. «Аленушка»

Картина В.М. Васнецова «Аленушка» – одно из самых поэтических и трогательных его созданий. На берегу темного озера, горестно склонив на руги голову, сидит девушка. За её спиной мы видим еловый бор, стоящий плотной стеной. Вода в омуте неподвижна, и только березки сбрасывают в неё свои желтеющие листья.

Одновременно и сказочен, и реален образ Аленушки. Бедная и ветхая одежда девушки и её печальный облик вызывают в памяти этюд, сделанный художником с крестьянской сиротки в том же году, что и картина.

Изображение жизненно, но эта жизненность переплетается здесь с поэтически-сказочной символикой. Над головой девушки, сидящей на холодном сером камне, на тонкой изогнувшейся веточке щебечут ласточки. По описаниям А.Н.Афанасьева, знаменитого исследователя русской сказки, ласточка является символом доброй вести, утешения в несчастье. Распущенные волосы, темный омут и лес – в древних поверьях отождествлялись с опасностью, тяжелыми думами и бедой. А растущая у воды береза являлась знаком исцеления.

Но даже если художник и не вкладывал в свое полотно столь подробную русскую символику, оно все равно не оставляет впечатления полной безысходности. А может быть это оттого, что все мы помним счастливый конец этой сказки.

В 1881 году, когда В. М. Васнецов стал писать свою картину «Алёнушка», Верочке было семь лет. Особенно долго он промучился с лицом Алёнушки. Ни одна из деревенских девочек, позировавших ему, не походила на сказочную сестрицу Иванушки, какой художник её представлял. Лицо Алёнушки Васнецов написал с Верочки Мамонтовой.

П.А.Федотов

Сватовство майора

П.А.Федотов(1815-1852)

Сватовство майора

1848г, холст, масло, 58.3 х 75.4 Государственная Третьяковская галерея, Москва

Илья Ефимович Репин.

Не ждали

Иван Шишкин, Константин Савицкий

Утро в сосновом лесу

Иван Шишкин «Утро в сосновом лесу»

Среди произведений Шишкина самым широко известным, безусловно, является «Утро в сосновом лесу». Замысел картины был подсказан автору К.А. Савицким, хотя специалисты утверждают, что толчком к написанию полотна явился пейзаж «Туман в сосновом лесу», написанный в 1888 году после поездки в вологодские леса.

«Туман в сосновом лесу» успешно экспонировался на выставке в Москве (ныне картина находится в Чехословакии в частном собрании), что и вызвало желание у обоих художников создать картину на его основе с включением в сюжет жанровой сценки с играющими медведями. Животные фигурируют на всех набросках и эскизах к будущей картине, причем количество их меняется.

Первоначально у картины было два автора, так как медведи принадлежат кисти Савицкого, две подписи и стояло первоначально на полотне.

Однако П.М.Третьяков после приобретения полотна решил оставить авторство за Шишкиным и стер вторую подпись. Причиной к этому решению было, по словам Третьякова, то, что и манера живописи, и творческий метод написания картины присущи именно художнику Шишкину.

Популярности картины способствовал именно жанровый замысел, живой мотив, но все же именно превосходно выраженное состояние природы явилось истинной ценностью знаменитого полотна.

Прекрасно передано утро с его едва рассеявшимся туманом, холодными тенями в глубине огромных сосен, а вид спокойно чувствующих себя на поляне медведей передает зрителю ощущение глуши и отдаленности этого места.

Пейзаж стал поистине символом России для многих поколений людей.

Верещагин Василий Васильевич

Апофеоз войны

Крамской Иван Николаевич

Неизвестная

Иван Крамской «Неизвестная»

Портрет «Неизвестная» является самым узнаваемым произведением автора. Широкую известность полотно обрело во многом благодаря своей интригующей загадочности, неразгаданной и по сей день. Подарив своей работе название «неизвестная», Крамской создал для неё вечный ореол таинственности.

Современники автора не уставали теряться в догадках по поводу образа незнакомки, вызывающего смутное беспокойство, непонятное чувство тревоги и тревожное удручающие предчувствие появления сомнительно нового женского типа, не способного вписаться в систему отживающих ценностей.

Глядя на портрет, невозможно определить, кем является эта дама, порядочна она или продажна, но, несомненно, дама исполнена светского аристократизма и женской утонченности. Место, по которому проезжает открытая карета незнакомой красавицы, узнаваемо – это Аничков мост. Город изображен холодным и туманным, но в образе молодой женщины царит спокойствие и достоинство.

Интересен наряд дамы. Украшенная легчайшими перьями шляпа покроя «Франциск», отделанное синим атласом и соболями пальто «Скобелев», тончайшие кожаные «шведские» перчатки, браслет из золота и элегантная муфта – это составляло гардероб модного туалета 80-х годов XIX века с претензией на дорогую элегантность. Но, вспоминая то, что в те времена существовал неписанный кодекс, исключающий следование модным тенденция в высших русских кругах, следует предположить, что дама вряд ли имела отношение высшему свету, а скорее подчеркнуто исходила из других слоев общества своего времени.

Время написания картины – 1883 год.1883 Холст, масло 75,5 х 99

Зрителя интригует и сама героиня картины, и ее название. Изображена молодая женщина в коляске на фоне Аничкова дворца в Санкт-Петербурге. Женщина не столько красива, сколь эффектна, «шикарна». Ее костюм, соответствующий новейшим тенденциям моды того времени, выдает принадлежность к «дамам полусвета». Недаром критики называли ее «кокоткой в коляске», «дорогой камелией», «одним из исчадий больших городов». Крамской подчеркивает некоторый демонизм черт героини – чувственные губы, глаза, подернутые поволокой, густые, с ломаным изгибом брови. Тема красоты порока станет модной у последующего поколения русских художников. Картина написана необычайно светло, сочно, раскованно; Крамской явно стремится блеснуть своим незаурядным живописным мастерством.

«Неизвестная» кисти Крамского

Почти с любым экспонатом в Третьяковской галерее связана какая-то история. Например "Неизвестная" Крамского. Третьяков долго не хотел покупать эту работу, утверждая, что в его коллекции нет места кокотке.

Но на данный момент картина висит напротив портрета самого, же Третьякова кисти Крамского. картина была написана в 1883 году и является самым известным произведением Крамского вместе с тем самым загадочным и интригующим.

На картине изображена молодая женщина, которая сидит в открытом экипаже на Аничковом мосту. На барышне одета бархатная шляпка с перьями, пальто с мехом и лентами, муфта. Было много гипотез о том, кем же является неизвестная. Есть теория о том, что образ женщины собирательный. Но существует предположение, что женщина - это жена молодого Бестужего - выходца из семьи столбовых дворян в Петербурге.

Она была очень красива, и Крамской тоже был подвержен ее очарованию. Нарисовал он ее после восторженного рассказа о том, как бывшая горничная Бестужева встретила свою бывшую хозяйку - помещицу из Фатежского уезда, с гордым и независимым видом, даже не поздоровавшись с ней. Матрена Саввишна была настолько зажигательна и откровенна, что Крамской решил запечатлеть момент встречи на полотне.

Ге Николай Николаевич

Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе

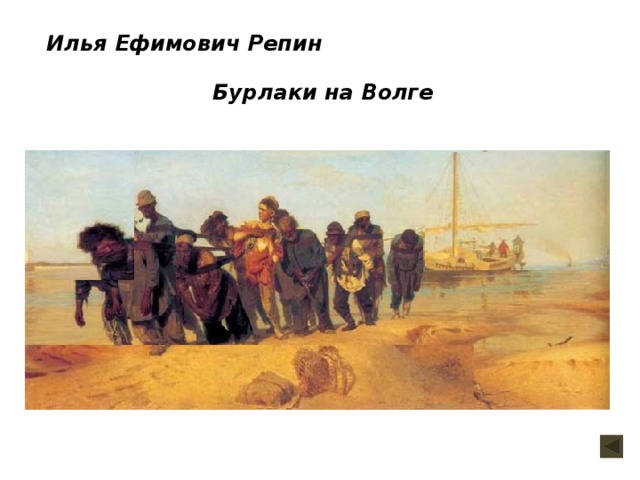

Илья Ефимович Репин

Бурлаки на Волге

Илья Ефимович Репин.

Запорожцы пишут письмо турецкому султану.

Картина И.Е. Репина представляет собой своего рода физиологическое исследование на тему «Как люди смеются».

http://www.tanais.info/art/repin75more.html

Над картиной из истории Запорожской Сечи, ставшей одной из самых значительных работ Ильи Репина, мастер работал около двенадцати лет (1878-1891).

«В душе русского человека есть черта особого скрытого героизма, - писал Репин, приступая к «Запорожцам». – Это - внутри лежащая, глубокая страсть души, съедающая человека, его житейскую личность до самозабвения. Такого подвига никто не оценит: он лежит под спудом личности, он невидим. Но это - величайшая сила жизни, она двигает горами… Она не боится смерти».

Засечной чертой, вырубкой лесной полосы, определялись когда-то границы России. К засекам, к сечам собирались беглые крепостные, записывались в казачество – в пограничное войско землепашцев. Была и Запорожская Сеча, на Днепре… Гоголь написал о сечевиках днепровского Запорожья своего «Тараса Бульбу»…

Поводом для воплощения жизни казацкой вольницы стало легендарное письмо запорожцев турецкому султану. Разгневанный на казаков за истребление ими 15-тысячного войска, султан Мохаммед IV прислал запорожцам грозное письмо, повелевая добровольно сдаться. Запорожцы ответили дерзким письмом, бросив султану открытый вызов.

«Письмо запорожцев султану было помещено Костомаровым в своей статье в «Вестнике Европы», если не ошибаюсь, в 1878 или 1879 г. в начале лета… - рассказывает Репин. – Хотя с детства было знакомо мне. В Малороссии у каждого пономаря есть список этого апокрифа… Лыцари стыдят султана за его не «деликатное» отношение к Сечи».

«Никто не чувствовал так глубоко свободы, равенства и братства», - напишет Илья Ефимович Стасову, рассказывая о сечевиках.

Илья Ефимович поставил второй датой на своем великом творении год 1891-й, когда впервые показал широкой публике картину. А первой датой, знаком начала, поставил год 1880-й, когда, проехав Сечь вместе с юным Серовым, увидел эту жизнь своими глазами. Хотя эскиз был выполнен за два года до этого, в Абрамцеве, когда Елизавета Григорьевна Мамонтова читала вслух аксаковскую «Семейную хронику».

На «Запорожцев» художник затратил огромное количество энергии, любви и забот. «Я уже несколько лет пишу свою картину и, быть может, еще несколько лет посвящу ей, - говорил Репин, - а может случиться, что я закончу ее и через месяц. Одно только страшит меня: возможность смерти до окончания «Запорожцев».

Сотни подготовительных этюдов, эскизов, рисунков, специальные поездки для изучения материала - все это говорит об одном основном чувстве, владевшем живописцем. Это чувство - любовь. И это состояние восторга, преклонения и любви художника к своим героям мгновенно передается зрителям. "Ну и народец же!!! Голова кругом идет от их шуму и гаму. С ними нельзя расстаться. Чертовский народ!" - писал Репин критику В.В.Стасову.

Заканчивая холст, Репин писал своей ученице Е.Н. Званцевой: «Все время работал над «Запорожцами». Работал над общей гармонией картины, какой это труд! Надо каждое пятно, цвет, линия, - чтобы выражали вместе общее настроение сюжета и согласовались бы и характеризовали всякого субъекта в картине. Пришлось пожертвовать очень многим… Конечно, я не тронул главного».

Иван Крамской

Портрет художника И.И. Шишкина

Боярыня Морозова

Василий Иванович Суриков

http://www.tanais.info/art/pic/surikov9.html

Василий Суриков

Утро стрелецкой казни

http://www.tanais.info/art/pic/surikov9.html

Василий Суриков. Утро стрелецкой казни. 1881. Холст, масло. Третьяковская галерея, Москва, Россия. В 1869 Cуриков поступил в Академию художеств; окончив Академию в 1875, с 1877 жил в Москве. Уже в студенческие годы проявил себя как мастер историко-ассоциативных образов.

В 1878 году Суриков женился на Елизавете Августовне Шарэ, внучке декабриста П. Н. Свистунова. Счастливая семейная жизнь и относительная материальная обеспеченность позволили художнику "начать свое" - обратиться к образам русской истории. "Приехавши в Москву, попал в центр русской народной жизни, сразу стал на свой путь", - вспоминал он впоследствии.

Казалось, заговорили сами стены древнего города. В его воображении вставали образы минувшего, возникал замысел картины, которая представлялась ему "потрясающей". "Утро стрелецкой казни" действительно потрясает. Но не ужасами смерти, а мощью характеров, трагедийностью одного из переломных этапов российской истории. "Торжественность последних минут мне хотелось передать, а совсем не казнь", - пишет Суриков об этом полотне. Стрельцы, идущие на смерть, полны достоинства. Они проиграли в этой схватке и не просят пощады. В массе народа, который "волнуется подобно "шуму вод многих"", Суриков выделяет впечатляющие характеры. Особенно выразителен рыжебородый стрелец, гневный взор которого, как бы прочерчивая всю композицию, сталкивается со взглядом Петра.

Художник, по словам того же Волошина, «осознавал из форм», писал то, что видел, обладая потрясающей способностью открывать историко-поэтическую ауру внешней видимости. Поэтому, когда он рассказывал, что «Стрельцы» родились из впечатления от «горящей свечи на белой рубахе», а «Боярыня Морозова» — из «вороны на снегу», то это, разумеется, звучит анекдотом, но в то же время затрагивает самый нерв творческого метода мастера. «Утро стрелецкой казни» — грандиозная картина, завершенная в 1881 (Третьяковская галерея), — производит фурор. И дело даже не столько в ассоциациях с тогдашними политическими брожениями и тревогами, с крепнущим социальным противостоянием монархии — хотя этот момент, конечно, сыграл свою роль. Избрав сюжетом финальный эпизод последнего стрелецкого бунта 1698 года — казнь мятежников на Красной площади под личным присмотром Петра I — Суриков показывает народное противодействие царским реформам сверху. При этом противостояние народа и царя — или же, в еще более масштабном плане, русского средневековья и ранних рубежей русской новой истории — явлено в виде монументальной трагедии, причем трагедии, где ни одна из сторон не остается победителем, взаимно свидетельствуя о неразрешимости конфликта. С невиданной силой Суриков воплощает в своих образах нелинейный, полифонический характер исторического процесса.

И этот полифонизм, равноправие противоборствующих сторон составляет главное достоинство его «хоровой картины» (как называет В. В. Стасов многофигурные исторические сцены такого рода). Правда деталей, — тот же стрелец в белой рубахе с молитвенной свечой в руке (если упомянуть лишь одну из множества «нервных клеток» картины) — не как-нибудь поверхностно «осовременивает» образ, но, напротив, укрепляет его «древний дух» (метко подмеченный И. Н. Крамским в письме Стасову, 1884). И древность эта лишена чрезмерной, благостной идеализации. Поминая старую Москву, Суриков говорит о «черной грязи» и серебристом блеске «чистого железа» тележных колес. Подобные «грязь» и «блеск» составляют в картине органическое единство.

Архитектурный пейзаж с Василием Блаженным, который Сурикову "кровавым казался", не просто исторический фон, он композиционно увязан с движением массы. "Торжественность последних минут" художник передает не только в гордой красоте русских людей, но и в той живописной палитре, которая вобрала в себя тона рассветного неба, цвета одежд и куполов собора, узорочье дуг на телегах и даже сверкание ободьев колес. Уже в этой картине проявились замечательные достоинства Сурикова-колориста, живописные поиски которого определялись мыслями и чувствами, владевшими художником. "Когда я их ("Стрельцов") задумал, - писал Суриков, - у меня все лица сразу так и возникли. И цветовая краска вместе с композицией, я ведь живу от самого холста, из него все возникает".

Из воспоминаний Василия Ивановича Сурикова.

„ Казнь стрельцов" так пошла: раз свечу зажженную днем на белой рубахе увидал, с рефлексами. Я в Петербурге еще решил „Стрельцов" писать. Задумал я их, еще когда в Петербург из Сибири ехал. Тогда еще красоту Москвы увидал. Памятники, площади - они мне дали ту обстановку, в которой я мог поместить свои сибирские впечатления. Я на памятники, как на живых людей смотрел, - расспрашивал их: „Вы видели, вы слышали, - вы свидетели". Только они не словами говорят. Я вот Вам в пример скажу: верю в Бориса Годунова и в Самозванца только потому, что про них на Иване Великом написано1 …памятники все сами видели: и царей в одеждах, и царевен - живые свидетели. Стены я допрашивал, а не книги. В Лувре, вон, быки ассирийские стоят. Я на них смотрел, и не быки меня поражали, а то, что у них копыта стерты - значит, люди здесь ходили. Вот что меня поражает. Я в Риме в Соборе Петра в Петров день был. На колени стал над его гробницей и думал: „Вот они здесь лежат - исторические кости: весь мир об нем думает, а он здесь - тронуть можно". Как я на Красную площадь пришел - все это у меня с сибирскими воспоминаниями связалось. Когда я их задумал, у меня все лица сразу так и возникли. И цветовая раскраска вместе с композицией. Я ведь живу от самого холста: из него все возникает. Помните, там у меня стрелец с черной бородой - это Степан Федорович Торгошин, брат моей матери. А бабы - это, знаете ли, у меня и в родне были такие старушки. Сарафанницы, хоть и казачки. А старик в „Стрельцах" - это ссыльный один, лет семидесяти. Помню, шел, мешок нес, раскачивался от слабости - и народу кланялся. А рыжий стрелец - это могильщик, на кладбище я его увидал. Я ему говорю: „Поедем ко мне - попозируй". Он уже занес было ногу в сани, да товарищи стали смеяться. Он говорит: „Не хочу". И по характеру ведь такой, как стрелец. Глаза глубоко сидящие меня поразили. Злой, непокорный тип. Кузьмой звали. Случайность: на ловца и зверь бежит. Насилу его уговорил. Он, как позировал, спрашивал: „Что, мне голову рубить будут, что ли?". А меня чувство деликатности останавливало говорить тем, с кого я писал, что я казнь пишу. В Москве очень меня соборы поразили. Особенно Василий Блаженный: все он мне кровавым казался. Этюд я с него писал. И телеги еще все рисовал. Очень я любил все деревянные принадлежности рисовать: дуги, оглобли, колеса, как что с чем связано. Все для телег, в которых стрельцов привезли. Петр-то ведь тут между ними ходил. Один из стрельцов ему у плахи сказал: „Отодвинься-ка, царь, - здесь мое место". Я все народ себе представлял, как он волнуется. „Подобно шуму вод многих". Петр у меня с портрета заграничного путешествия написан, а костюм я у Корба взял.2 Я когда „Стрельцов" писал - ужаснейшие сны видел: каждую ночь во сне казни видел. Кровью кругом пахнет. Боялся я ночей. Проснешься и обрадуешься. Посмотришь на картину. Слава богу, никакого этого ужаса в ней нет. Все была у меня мысль, чтобы зрителя не потревожить. Чтобы спокойствие во всем было. Все боялся, не пробужу ли в зрителе неприятного чувства. Я сам-то свят, - а вот другие... У меня в картине крови не изображено, и казнь еще не начиналась. А я ведь это все - и кровь, и казни в себе переживал. „Утро стрелецких казней": хорошо их кто-то назвал. Торжественность последних минут мне хотелось передать, а совсем не казнь. А дуги-то, телеги для „Стрельцов" - это я по рынкам писал. Пишешь и думаешь - это самое важное во всей картине. На колесах-то - грязь. Раньше-то Москва немощеная была - грязь была черная. Кое-где прилипнет, а рядом серебром блестит чистое железо. И вот среди всех драм, что я писал, я эти детали любил. Никогда не было желания потрясти. Всюду красоту любил. Когда я телегу видел, я каждому колесу готов был в ноги поклониться. В дровнях-то какая красота: в копылках, в вязах, в саноотводах. А в изгибах полозьев, как они колышатся и блестят, как кованые. Я, бывало, мальчиком еще, - переверну санки и рассматриваю, как это полозья блестят, какие извивы у них. Ведь русские дровни воспеть нужно!..

1 ...на Иване Великом написано . - Имеется в виду надпись, сделанная медными литерами под куполом главы колокольни Ивана Великого в московском Кремле "во второе лето господарства" - т. е. во второй год царствования Бориса Годунова. 2 ...костюм я у Корба взял . - При работе над картиной "Утро стрелецкой казни" Суриков пользовался изданием "Дневник поездки в Московское государство Игнатия Христофора Гвариента посла императора Леопольда I к царю и великому князю Московскому Петру Первому в 1698 году, веденный секретарем посольства Иоганном Георгом Корбом" (М., 1867).

Максимилиан Волошин. «Суриков - материалы для биографии»

В.В. Пукирев.

Неравный брак

Во многих сюжетах художников-шестидесятников возникает тема трагической женской судьбы. Это связано с бесправным положением женщины в русском обществе ХIХ века. Героиня картины В.В. Пукирева пополняет череду печальных и пленительных женских образов, созданных в русской литературе и изобразительном искусстве. На холсте изображена сцена обручения молодой девушки-бесприданницы и старого богатого чиновника. О том, что это именно церковное обручение, а не обряд венчания, говорит отсутствие брачных венцов над головами жениха и невесты, а также чересчур открытое декольтированное платье. Обнажённые плечи и оголённые руки были совершенно недопустимы для совершения венчального обряда. Сюжет, к которому обращается Пукирев, перекликается с тем, что запечатлел П.А. Федотов в "Сватовстве майора" - брак, совершающийся не по любви, а по расчёту. Но то, что у Федотова выглядело веселым фарсом, под кистью Пукирева обретает черты настоящей трагедии. В полотне множество внешне красивых деталей: богатое облачение священника, красивая церковная люстра и, конечно, платье невесты и её драгоценности. Однако художник обращает все внимание зрителей не на роскошные кружева или великолепные драгоценности. Главное, что мы видим, - бледное заплаканное лицо и дрожащая рука, протянутая священнику для кольца. Художник даёт понять, что совершается непоправимое. Для усиления драматизма Пукирев вводит в полотно фигуру резонёра - негодующего молодого человека со скрещёнными на груди руками, в котором он изобразил самого себя. Не менее важен ещё один персонаж произведения - старуха, выглядывающая из-за плеча жениха. Художественное сознание 1860-х годов часто отводило пожилой женщине, находящейся рядом с молодой героиней, малопочтенную роль сводни ("Сватовство майора" (1848) П.А. Федотова; "Искушение" (1856) Н.Г. Шильдера). В картине В.В. Пукирева образ старухи становится более зловещим и многозначным. Она явно заинтересована в происходящем, прячется и следит пристально и недобро. Появление этого персонажа придает всей сцене неожиданное звучание.

Василий Верещагин

Представляют трофеи

Левитан

Над вечным покоем

Картина " Над вечным покоем " была начата И.И. Левитаном летом 1893 года в селе Гарусове на озере Удомля и закончена в начале 1894 в Москве. Взяв за основу реальный вид, художник совместил его с впечатлениями от других пейзажей и состояний природы. Результатом стало полотно, в котором зрителя привлекает не конкретное изображение местности, не вид озера и расстилающихся за ним далей, а образ природы, получивший символический характер. Грандиозный разворот водного пространства и ещё более величественное пространство неба, где клубятся и сталкиваются друг с другом облака, воплощают идею вечной и непрерывно изменчивой природной стихии. Этот грозный, непостижимый мир окружает изображенную на переднем плане старую церковку и бедное деревенское кладбище. В окне деревянного храма светится огонёк - признак человеческой жизни. Теплота человеческого бытия и бесприютность просторов природы одновременно и противостоят друг другу, и сочетаются в картине Левитана.

Пейзаж, созданный художником, наполнен философскими раздумьями о бренности всего земного, о малости человека во Вселенной, о краткости земного существования. "...а дальше что? - Вечность, грозная вечность, в которой потонули поколения и потонут ещё...", - так высказывал сам художник мысль, которую стремился образно воплотить в картине. Но при этом не случайно, что именно свет зажжённого человеком огня - единственная тёплая точка в суровом и холодном пространстве разворачивающегося на полотне мира. Противостояние силы человеческого духа и бесконечности мироздания приобретает в картине Левитана эпический, вселенский масштаб.

Левитан Исаак Ильич

Вечерний звон

Куинджи Архип Иванович

Ночь на Днепре

Василий Верещагин

Двери хана Тамерлана (Тимура)

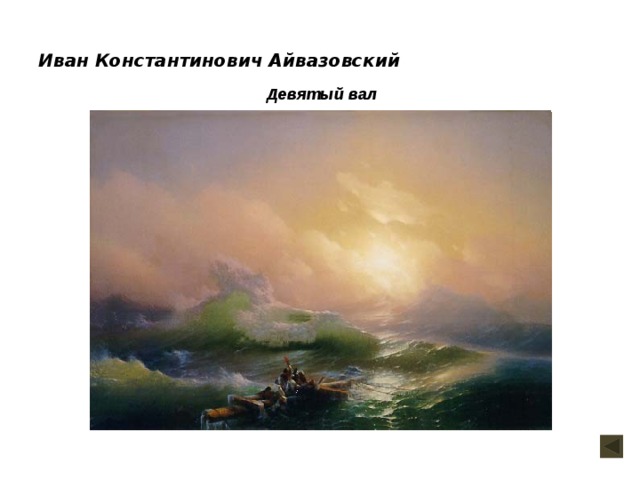

Иван Константинович Айвазовский

Девятый вал

Карл Павлович Брюллов

Последний день Помпеи

Орест Адамович Кипренский

Портрет Александра Сергеевича Пушкина