СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Внедрения федерального образовательного стандарта среднего профессионального образования

Особенности внедрения федерального образовательного стандарта среднего профессионального образования в ГБПОУ МО «Красногорский колледж»

Просмотр содержимого документа

«Внедрения федерального образовательного стандарта среднего профессионального образования»

31

Государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования Московской области

«Академия социального управления»

|

|

|

Факультет профессиональной переподготовки педагогических работников

Кафедра технологий и профессионального образования

ВЫПУСКНАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА

по программе дополнительного профессионального образования

«Менеджмент в образовании»

(для руководителей учреждений профессионального образования)

ТЕМА: Внедрение федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования в образовательный процесс профессиональной образовательной организации

Выполнил: слушатель

Прибыткова Галина

Константиновна

_____________________

«____»__________ 2017г.

Проверил: руководитель:

К.п.н., доцент Брыкин

Юрий Вадимович

_____________________

«____»__________ 2017г.

г. Москва, 2017 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

4

8

10

16

19

29

30

38

42

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………

Глава I.ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ

I.1 Педагогическая мысль в истории России………………………....

I.2 Предпосылки перехода к новой образовательной

парадигме…………………………………………………………......

Глава II. КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ

…… II.1 Сравнительная характеристика государственного и

……..федерального государственного образовательных

……..стандартов………………………………………………………….…

……..II.2 Компетенция и компетентность: взгляды и

……..представления………………………………………………………...

Глава III. ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА СРЕДНЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГБПОУ МО

«КРАСНОГОРСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

III.1 Знакомство с деятельностью профессиональной

образовательной организацией…………………………………….....

III.2 Методическое сопровождение внедрения федерального

государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования третьего поколения……………...

III.3 Роль преподавателя в сопровождении

образовательного процесса…………………………...………………

III.4 Условия формирования общих и профессиональных

компетенций в рамках реализации федерального

государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования………………………………...…42

42

46

49

54

58

65

III.4.1 Информатизация образовательного процесс

.. на компетентностной основе………………………………………

III.4.2 Самореализация творческого потенциала выпускников

через проектную деятельность………………………………….…

III.4.3 Формирование профессионального опыта……………….

Глава IV. РИСКИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА СРЕДНЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ………………

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ………

ПРИЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Важнейшим фактором обеспечения устойчивого и поступательного развития стран является состояние системы образования. В данной ситуации важны два аспекта: качество образования, т.е соответствие его мировым стандартам в области образования и доступность образования для широких слоев населения. Образованное, высококвалифицированное население является прочной основой для обеспечения высокого уровня конкурентноспособности стран в современном мире. Создание и применение новых знаний становится основным источником роста национальной экономики и качества жизни большинства людей.

Образование стало движущей силой экономического развития, поэтому перед профессиональными образовательными организациями, в частности перед средним профессиональным образованием, поставлена задача обновления содержания образования и повышение уровня подготовки специалистов с учетом потребностей рынка труда и в соответствии с международными стандартами, новым Законом «Об образовании в Российской Федерации».

Актуальность темы исследования объясняется тем, что одним из рычагов решения этой задачи стало внедрение федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО), стандартов нового поколения, построенных на основе модульно-компетентностного подхода. Идеи, которые лежат в основе требований ФГОС СПО, знакомы профессиональному сообществу не понаслышке, однако вызывают огромное количество вопросов на этапе их практического применения. Следовательно, необходимо рассмотреть предпосылки, условия, а также риски внедрения федеральных государственных образовательных стандартов в образовательный процесс.

Следующая причина внедрения заключается в необходимости обобщения различных научных подходов в образовании, накопленного отечественного опыта новаторских наработок, когда количество, несомненно, должно перейти в качество, т.е к смене образовательной парадигмы.

Внедрение новых стандартов обусловлено не только внутренними, но и внешними факторами. Внешними факторами, обуславливающими необходимость введения ФГОС, явились рекомендации Болонского процесса и участие России в построении единого общеевропейского образовательного пространства.

С другой стороны, у России есть и свои внутренние интересы, которые заключаются в построении системы профессионального образования, гибко реагирующей на запросы работодателей различных производств в условиях стремительной смены технологий и развития науки и техники.

В Национальной доктрине развития образования Российской Федерации, Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 гг., Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. подчеркивается опережающий характер развития среднего профессионального образования; необходимость актуализации содержания и повышения качества профессиональной подготовки на этих уровнях образования с ориентацией на международные стандарты качества, интенсификации деятельности по интеграции профессий и специальностей, учета в образовательных программах требований рынка труда.

Федеральные государственные образовательные стандарты должны обеспечивать единство образовательного пространства Российской Федерации и повышение его качества и значимости для всех категорий пользователей, включая государство, экономику, социальную сферу и самих граждан. ФГОС третьего поколения предлагают новую парадигму начального и среднего профессионального образования, ставя во главу угла компетенции, понимаемые как интегрированное целое знаний, умений, опыта и ценностных установок, которые выпускники могут эффективно использовать в своей трудовой жизни и для продолжения образования.

Переход на новые образовательные стандарты сложен, он требует особых усилий всей субъектов профессионального образования, включая субъектов сферы труда, которых принято обобщенно называть работодателями, а также серьезного обновления нормативно-правового, организационного, методического и ресурсного обеспечения.

Динамика меняющейся современной социально – экономической ситуации в жизни государства и мирового общества объективно требует совершенствование системы образования. Этот процесс начался с принятия и введения ФГОС СПО, важнейшим концептуальным положением которых является подход к образованию как открытой системе, предполагающей включение в процессы образования представлений об открытости мира, целостности и взаимосвязанности человека, природы и общества.

Объектом исследования выступают требования федеральных государственных образовательных стандартов.

В качестве предмета исследования объекта выступают условия формирования этих требований, т.е компетентностного подхода в образовании на базе профессиональной образовательной организации. В качестве базы выбран Красногорский колледж.

Цель исследования – выявить условия и риски внедрения федерального государственного образовательного стандарта на примере лучшего колледжа Московской области по итогам 2015/2016 учебного года ГБПОУ МО «Красногорский колледж» (полное наименование: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Красногорский колледж», сокращенное: ГБПОУ МО «Красногорский колледж»).

Исходя из цели исследования определены задачи исследования:

рассмотреть предпосылки перехода к новой парадигме образования;

раскрыть понятия «компетенция» и «компетентность»;

выявить риски при внедрении ФГОС в образовательный процесс в Красногорском колледже;

4) предложить рекомендации по формированию профессиональных компетенций.

В качестве гипотезы рассмотрим предположение, что компетентностный подход в образовании студентов Красногорского колледжа заключается в привитии и развитии набора ключевых компетенций, которые и определяют его успешную адаптацию в обществе.

Методы исследования:

методы теоретического анализа литературы: анализ, синтез информации, индукция, обобщение, моделирование;

методы изучения и обобщения педагогического опыта: мониторинг, обобщение педагогического опыта

диагностические методы: наблюдение, анкетирование, тестирование.

Глава I. ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

I.1 Педагогическая мысль в истории России

Начало становления системы образования положил выбор Русью в 988 году православного христианства как основной государственной религии. Важную роль в особенностях древнерусского образования сыграло использование старославянского языка для богослужений, для литературы и для обучения. К XIIIв. были открыты школы в Киеве, Новгороде, Владимире Суздале и других городах. Во времена татаро-монгольского нашествия, как писал Н.М.Карамзин «нам было не до просвещения», поэтому до конца XVIв. общий уровень образования на Руси оставался крайне низким по сравнению с европейским, что объясняется культурной изоляцией Москвы.

XVIIв. исследователи истории педагогики определяют как начало развития отечественной педагогической мысли, что связано с усилением государства на пути становления собственной промышленности, расширения торговых и дипломатических связей и потребностью в грамотных специалистах.

Развитие книгопечатания и активная деятельность русскоязычных школ Украины, Белоруссии и Литвы обогащали образовательные традиции. Уставы Луцкой школы (1620-1624 г.г.), значительно раньше «Великой дидактики» Я.А.Каменского сформулировали теоретические положения по организации работы в массовой школе и на практике реализовали классно - урочное обучение по определенным правилам для учеников и учителей.

Несмотря на расцвет отдельных учебных заведений в целом, в стране отсутствовала направленная образовательная политика. Развитие русского образования тормозилось из-за нехватки учителей. Знаниевую базу, накопленную в странах Европы, русские студенты накапливали либо за рубежом, либо в рамках собственной системы образования за счет приглашенных учителей-иностранцев и перевода учебных пособий зарубежных авторов.

В 1701г. Петр Iиздал указ об учреждении в Москве первой русской светской школы «математицких и навигацких наук», 1724 г. учреждена Петербургская Академия наук, в другие периоды создаются Русская академия художеств, Архитектурное училище, гимназия в Казани, открывается Морской шляхетский кадетский корпус. В 1755г. при Елизавете Петровне открывается Московский университет с тремя отделениями (факультетами) наук, который обеспечил свободное развитие научного знания в стране. Одной из крупнейших педагогических заслуг М.В.Ломоносова считают популяризацию педагогических сочинений Я.А.Коменского, предлагает опираться на принципы материалистической теории познания, психологию ребенка, индивидуальные подходы в обучении.

Период царствования Екатерины назвали эпохой Просвещения и ее представителями были И.И.Бецкий, Н.И.Новиков, А.Н.Радищев и др.

На развитие просвещения значительное влияние оказало Общество декабристов, в Программе которой указывалось:

- создать в России единую систему училищ, доступных для всех;

-объявить целью новой педагогики воспитания гражданина, обладающего всеми добродетелями, осознающего свои права и обязанности перед обществом, отдающего все силы на процветание родины.

Прогрессивные идеи В.Г.Белинского, А.И.Герцена поддерживались и развивались Н.Г.Чернышевским, Н.А.Добролюбовым, Д.И.Писаревым. XIXв. называют веком становления Российской научной педагогики. Наиболее весомый вклад внес К.Д.Ушинский, который в образовательном процессе выделил два направления: передачу знаний и усвоение знаний, критикуя «теоретиков образования» пропагандировал «народность образования», основанного на использовании опыта своего народа.

Нельзя не учитывать заслуги Л.Н.Толстого, педагогическая деятельность которого осуществлялась на принципах воспитывающего обучения. Экспериментальная педагогика представлена В.М.Бехтеревым, А.П.Нечаевым, П.Ф.Лесфартом и П.Ф.Каптеревым. Последний рассматривал воспитание в аспекте развития культуры человека.

Культурно-историческая теория развития психологии, соотношение обучения и развития, понятие «зоны ближайшего развития» и многие другие фундаментальные положения выдвинул российский психолог Л.С.Выготский, идеи которого раскрывали механизмы и законы культурного развития личности, совершенствование ее психических функций (внимания, речи, мышления). Ряд положений развил А.Н.Леонтьев, их последователи Л.В.Занкова, В.В.Давыдов, П.Я.Гальперина и др.

I.2. Предпосылки перехода к новой парадигме образования

С начала XXIв. в России, как и во всем мире наметились политические и социальные тенденции, которые привели к резкому возрастанию актуальности проблем качества профессионального образования и поиску новых подходов к повышению эффективности управления образовательными системами.

В настоящее время происходит процесс глобализации образовательной сети, формируются транснациональные образовательные корпорации, миграция студентов происходит в мировом масштабе.

Глобальная экономика, основанная на знаниях, преобразует спрос на рынке труда во всем мире. Сегодня требуется высококлассный профессионал и часто достаточно узкого профиля, знания которого доведены до умения преобразовывать в источник прибыли информационные и технические ресурсы. Таким образом, изменился образ специалиста, а следовательно должна трансформироваться и сама система образования.

Центральным становится принцип ориентирования системы образования на личный успех специалиста - обеспечения профессионального роста человека, его продвижения по карьерной лестнице и экономической состоятельности. Главное условие реализации этого принципа – индивидуализация и повышение гибкости образовательного процесса. На уровне образовательных программ это означает переход к модульной структуре и гибкой системе учета «образовательных достижений», обеспечение возможности для обучения в нескольких учреждениях и включение в сферу образования неформального сектора (краткосрочные курсы,тренинговые центры, корпоративные системы подготовки и повышение квалификации). Следующим условием является развитие содержания образования со смещением в сторону формирования личностных и профессиональных компетенций и готовности к изменениям. Такие усилия, как:

- развитие академической мобильности;

- поддержка дистанционного образования;

- создание единой квалификационной системы;

-мониторинг качества и в целом – реализация идеи единого образовательного пространства направлены именно на реализацию индивидуальности и повышения гибкости образовательного пространства.

Европейское образовательное пространство уже не первый год претерпевает кардинальные изменения: высшее профессиональное образование включилось в Болонский процесс, среднее профессиональное — в Копенгагенский. В ноябре 2002 года в Копенгагене была принята Декларация, которая положила начало так называемому «Копенгагенскому процессу». Ее подписали министры образования европейских стран и Европейская Комиссия по развитию сотрудничества в области профессионального образования и обучения в Европе.

Копенгагенский процесс имеет три основные цели:

- повышение качества образования;

- повышение привлекательности профессионального образования;

- развитие мобильности студентов и выпускников.

Для их достижения в Декларации прописаны восемь важных задач:

- формирование единого образовательного пространства в Европе;

- повышение прозрачности квалификаций;

- формирование системы переноса зачетных единиц;

- развитие отраслевых компетенций и квалификаций;

- разработка общих критериев и систем обеспечения качества;

- развитие систем профессиональной ориентации и консультирования;

- признание неформального и спонтанного обучения;

- повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения.

Болонский процесс относительно успешно приживается в нашей стране. Этому способствует то, что системы высшего профессионального образования в России и странах ЕС вполне сравнимы по уровням и квалификациям. В среднем профессиональном образовании ситуация сложнее, поскольку в наших странах слишком разные и практически несопоставимые системы.

Европейское профессиональное образование - это огромная система, куда входят все уровни профобразования (после школьного): начальное, среднее, высшее, повышение квалификации, образование и обучение взрослого населения, обучение безработных граждан и т.д.

Существуют два вида академической мобильности: вертикальная и горизонтальная. Первая довольно успешно реализуется в России: выпускники ссузов могут продолжить образование в вузе по профильной специальности. Однако горизонтальная мобильность (обучение студентов в других ссузах, совместное использование технической базы и т.д.), к сожалению, пока практически не реализуется.

Основные причины, мешающие реализации процесса — это отсутствие компетенций, позволяющих измерить соответствие работника требованиям и «негибкость» образовательных программ, разница в образовательных стандартах, терминологии, квалификациях.

Система квалификаций в Европе, в соответствии с Копенгагенским процессом, выстраивается таким образом: акцент делается не на освоении каких-то конкретных программ обучения, а на те компетенции и навыки, которые получил человек во время обучения. При продолжении образования они учитываются, независимо от того, где и когда были получены.

Копенгагенский процесс, как и Болонский, не имеет каких-либо конкретных сроков окончания - лишь некоторые контрольные точки.

В России модернизация, а по сути - реформирование образования, - ведется в контексте Болонского процесса, предполагающего введение государственных образовательных стандартов, разработку и реализацию образовательных программ на компетентностной основе. При этом тотальный переход фактически к новой образовательной парадигме страна должна совершить в очень короткие сроки и по принципу «все вдруг». На этом пути необходимо было преодолеть массу противоречий и трудностей:

- образовательным организациям приходилось принимать решения по переходу на компетентностную систему подготовки кадров путем проб и ошибок, без четкой опоры на какую-либо признанную психолого-педагогическую теорию;

- отсутствие научно обоснованной инвариативной структуры компетентностности субьекта любой профессиональной деятельности, которая позволила бы унифицировать, упорядочить и тем самым помочь переходу на компетентностную модель подготовки кадров, обеспечить системную и скоординированную реализацию проектных решений;

- соответственно, отсутствовали научно обоснованные педагогические принципы, технология и условия, с другой стороны консерватизм и сильное сопротивление приверженцев традиционной педагогики.

Введение термина «компетентностная парадигма образования» означала не только введение на этой основе государственных образовательных стандартов, сколько о новом типе обучения, по сути, о революции в образовании, не только принятие другой концептуальной основы педагогики и смежных с ней наук, но и новую модель организации образовательной практики. Это стало сменой понимания сути происходящих в образовании процессов всеми его субъектами, каждым на своем уровне – родителями и детьми, воспитателями, учителями и педагогами, учеными и работниками управления образованием на всех уровнях.

Классическая модель, благодаря гению Я.А.Коменского и усилиям последующих поколений ученый и последователей, по прошествии четырех столетий, в связи с кардинальными изменениями в мире, не отвечала реалиям и вызовам современности, запросам общества, производства и самого человека.

В истории цивилизации смена образовательных парадигм происходит под влиянием трех основных факторов:

- перехода на более высокий уровень развития науки, производства и социальной практики общества;

- изменения миссии образования – представления о том, каким должен быть выпускник образовательного учреждения, обусловленных принятой в обществе системой социальных ценностей и ожиданий;

- понимание того, по каким закономерностям – психологическим и психолого-педагогическим – осуществляется развитие человека через образование.

В обществе сложилась ситуация осознания необходимости в новом типе обучения и воспитания, готовности принять новую образовательную парадигму.

Новая парадигма не появилась «ниоткуда». Она есть результат длительного накопления данных, факторов, опыта, противоречащих доминирующей образовательной парадигме, «незаконных», с точки зрения устоявшейся педагогической теории и ждущих своего теоретического осмысления в новой образовательной парадигме. Появляются новые формы, методы и средства обучения, так называемые инновационные педагогические технологии – проблемная лекция, деловая игра и другие, противоречат канонам и дидактичеким принципам классической педагогики – наглядности, прочности, перехода от простого к сложному, систематичности и последовательности. Были попытки учителей – новаторов И.И.Волкова, С.Н.Лысенковой, В.Ф.Шаталова выявить неиспользованные резервы традиционной педагогики, активизировать процесс обучения, но это давало локальный эффект и довольно скоро все возвращалось «на круги своя».

Исключением является, зародившееся в результате лабораторных экспериментов Б.Ф.Скиннера программное обучение и реанимированному недавно «методу проектов» Дж.Дьюна, стимулируемый органами управления образования, хотя от него отказались еще в 1931 году

Таким образом, инновационный опыт и обобщающая егоразвитая психолого-педагогическая теория являются теми органичными источниками, которые питают эволюционное развитие сложившейся образовательной системы и подготавливают ее к переходу в другое состояние. Свою роль в саморазвитии образовательной системы играет и административный ресурс – решения органов власти и управления по реформированию или модернизации образования. Обладая властными полномочиями, финансовыми и материальными ресурсами, хотя и всегда ограниченными, государство навязывает системе образования те или иные решения, организует компанию по их реализации и буквально со следующего дня после заданного срока жестко контролирует выполнение. Именно за счет административного ресурса начиная с принятия в 1992 году Закона Российской Федерации «Об образовании» и других нормативно-правовых актов в российском образовании произошли кардинальные сдвиги.

Глава II. КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ

II.1 Сравнительная характеристика государственного и федеральных государственных образовательных стандартов

Индустриальному обществу требовалось много исполнителей с определенным комплексом знаний, умений и навыков (ЗУНов). Образовательная система в достаточной мере удовлетворяла эти запросы. Объяснительно – иллюстрационный тип обучения обеспечивал выпускников профессиональных образовательных организаций достаточным объемом знаний, умений и некоторых навыков фактически на весь период активной трудовой жизни. В конце XX – начале XXI века разрушаются господствовавшие веками системы и традиции, производственные предприятия становятся более сложными и наукоемкими, снижается доля исполнительских элементов, научно-техническая революция плавно перешла в информационную, главным ресурсом стал «человеческий капитал».

Постиндустриальное, или новое информационное общество оказалось перед проблемой отсутствия достаточного количества кадров, способных после окончания колледжа или ВУЗа компетентно работать в новых условиях.

Ситуация, когда специалист с дипломом имеет конечный объем знаний при отсутствии его использовать и пополнять, становится сдерживающим фактором развития производительных сил общества. Этим обусловлено обращение европейского, а вслед за ним и российского образования к компетентностному подходу.

Принципиальное отличие государственного образовательного стандарта (далее - ГОС) от федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) состоит в том, что ГОС определял требования к минимуму содержания обучения(знаниям, умениям, навыкам), а в ФГОС сформулированы компетенции, которыми должен обладать выпускник образовательной организации, которая получила большую свободу в формировании профессиональных образовательных программ с учетом требований работодателей и регионального рынка труда.

Произошло принципиальное изменение подходов к образовательному процессу:

- внедрение новых педагогических технологий;

- создание в колледже обучающей среды с соответствующей материальной базой, которая позволила бы формировать специалистов, готовых к практической профессиональной деятельности;

- создание для каждого студента индивидуальной образовательной траектории.

ФГОС СПО – это нормативный документ в области среднего профессионального образования, определяющий совокупность требований, обязательных для реализации основных профессиональных образовательных программ по той или иной специальности.

Новое поколение федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования основано на идеологии формирования содержания образования «от результата» и его системообразующим компонентом становятся характеристики профессиональной деятельности выпускников. Сравнительная характеристика ФГОС дана в приложении А.

Основные требования ФГОС СПО

К содержанию образования:

Характеристика профессиональной деятельности выпускников в ФГОС СПО третьего поколения включает описание области, объектов и основных видов профессиональной деятельности специалиста, представляющих собой относительно автономные профессиональные функции, каждая из которых имеет специфические объекты, условия, инструменты, характер и результаты труда и определена работодателем как необходимый компонент содержания.

На основе этих компонентов была разработана структура содержания образовательных программ по каждой специальности, а в образовательном учреждении разработаны отдельные образовательные программы дисциплин, модулей и контрольно-измерительные материалы. Пример разработанной образовательной профессиональной программы по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» по профессиональному модулю и дисциплине представлены в Приложении Б.

Такой подход позволяет максимально приблизить квалификацию выпускников системы профессионального образования к требованиям рынка труда.

К кадровому обеспечению:

Реализация основной профессиональной образовательной программы, а в новом звучании программы подготовки специалистов среднего звена, по отдельным специальностям среднего профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.

Для преподавателей профессионального цикла обязательно требование к наличию опыта в соответствующей профессиональной деятельности, систематическое повышение квалификации и прохождение стажировок на передовых действующих предприятиях отрасли.

ФГОС СПО вводит новое для системы образования понятие: компетентность, следовательно, преподаватели должны учитывать изменения особенностей бытия, труда и роли человека в условиях новой, технически и информационно насыщенной реальности, прививать будущему специалисту общие и профессиональные компетенции. Однако подготовка квалифицированного специалиста затруднена по ряду причин, одной из которых является разрыв между теорией и практикой (опытом).

Другой немаловажной причиной является быстрая информатизация общества, и уже даже совсем новые, только что выпущенные учебники не поспевают за актуальным на данный момент материалом и уходят на второй план.

Разнообразие педагогических технологий, применяемых в учебном процессе, не всегда позволяет достичь целей обучения.

В новых условиях учебный процесс стоит рассматривать как сложную динамическую систему, в которой в органическом единстве осуществляется деятельность преподавателя (преподавание) и студента (учение), это взаимодействие через сотрудничество. Сотрудничество рассматривается как соучастие, взаимодействие, партнерство, в котором цели и интересы участников совпадают, либо достижение целей одних участников возможно только через обеспечение интересов и устремлений других его участников.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что изменения, происходящие сегодня в образовании, вынуждают педагогов вновь задуматься над вопросом «чему и как учить?», а также искать все новые подходы, методы и приемы достижения поставленной стандартами образования цели.

К организации государственной итоговой аттестации выпускников:

Государственная итоговая аттестация выпускников по всем специальностям включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются образовательным учреждением самостоятельно с учетом порядка проведения ГИА, утвержденного федеральным органом государственной власти, который осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. (приложение В)

II.2 Компетенция и компетентность: взгляды и представления

В настоящее время в педагогической среде все чаще высказывается мнение о недостаточно полной трактовке и употреблении таких привычных терминов, как глубокие знания, умения и навыки. В современной педагогике прочно закрепляются новые понятия: компетенция и компетентность.

Традиционно конечной целью образования становилось владение выпускником набором знаний, умений и навыков. Одной из причин появления ФГОС является понимание того, что такой подход недостаточен, т.к производству, семье, обществу необходимы не просто «специалисты с дипломами», а выпускники, готовые к включению в дальнейшую жизнедеятельность, способные практически решать встающие перед ними жизненные и профессиональные проблемы. Во многом это зависит не от полученных „ЗУНов”, а от неких особых, дополнительных качеств, для обозначения которых и стали употребляться понятия „компетенции” и „компетентности”, наиболее соответствующие современному пониманию целей и задач образования/

Различные аспекты проблемы формирования понятий „компетентность”, „компетенция” раскрываются в работах зарубежных исследователей XX в. - Ж. Делора, Д. Дьюи, Кумбса Г. Филиппа, Дж. Равена, Г. Оскарссона и др. Среди отечественных ученых, занимающихся проблемами компетентности, выделяются значимостью своих исследований Л. Алексеева, И. Зимняя, Н. Кузьмина, А. Маркова, Л. Митина, Л. Петровская, А. Хуторской, Н. Шаблыгина и др.

Считается, что термин «компетенция» ввел в обращение в 1959 году Уайт (White)для описания тех способностей личности выпускника учебного заведения, которые наиболее тесно связаны с его превосходной работой на основе полученной подготовки и сформированной в процессе обучения высокой мотивацией к ее выполнению. Уайт определил компетентность как «…эффективное взаимодействие человека с окружающей средой…» и утверждал, что в числе личностных характеристик выпускника должно существовать специальное новообразование – компетентностная мотивация – в дополнении к компетенции, которую можно трактовать как сформированную способность.

Наиболее широкое и развернутое толкование компетентности представлено почетным профессором Эдинбургского университета (Шотландия). Дж. Равеном, который описал 37 видов компетентностей, используя такие личностные качества, как ответственность, уверенность, способность, готовность. По мнению Дж. Равен, компетентность личности определяет специфическую способность, необходимую для эффективного выполнения конкретного действия в конкретной области и включающая узкоспециальные знания, особого рода предметные навыки, способы мышления, а также понимание ответственности за свои действия. Она предполагает развитость и гармонию всех компонентов, их целостное формирование в деятельности.

Компетентность состоит из большого числа компонентов, многие их которых относительно независимы друг от друга, некоторые компоненты относятся к когнитивной сфере, другие – к эмоциональной, компоненты могут заменять друг друга в качестве составляющих эффективного поведения.

Из всего множества определений компетентности в теоретической науке можно выделить два основных направления.

Первое из них – социально-психологическое (Е.В. Арцишевская, Ю.Н. Жуков, М.К. Кабардов, Г.А. Ковалев, Ю.М. Майсурадзе) – связано с определением компетентности в контексте социального взаимодействия субъектов.

Второе направление – психолого-педагогическое (Ю.В. Варданян, И.Ф. Демидова, Е.В. Попова, А.К. Маркова, Н.В. Кузьмин) – исходит из того, что компетентность является компонентом профессионального мастерства.

Кроме того, компетентность рассматривается как интегральная профессионально-личностная характеристика, которая определяется готовностью и способностью выполнять профессиональные функции с принятыми в социуме на настоящий момент нормами и стандартами (А.К. Маркова, С.Д. Неверкович, М.В. Прохорова).

Результаты профессиональной деятельности, по мнению А.К. Марковой, имеют прямую зависимость от компетентности специалиста.

Существует достаточно много определений компетенций, которые в основном дублируют друг друга:

Термины „компетенция” и „компетентность” имеют свои смысловые оттенки.

Толковый словарь русского языка под редакцией Д. Ушакова определяет компетенцию как круг вопросов, явлений, в которых человек обладает авторитетностью, познанием, опытом, а компетентный - это осведомленный, являющийся признанным знатоком в каком-нибудь вопросе.

Согласно словарю иностранных слов компетенция определяется как круг полномочий какого-либо учреждения или лица; круг вопросов, в которых данное лицо обладает познаниями, опытом. Компетентность определяется как обладание знаниями, которые позволяют судить о чем- либо, высказывать авторитетное мнение; информированность, авторитетность.

В современном толковом словаре русского языка «компетенция» определяется как:

а) область вопросов, в которых кто-либо хорошо осведомлен;

б) круг полномочий какого-либо учреждения, лица;

в) круг дел, вопросов, подлежащих чьему-либо ведению.

Французский исследователь Ж. Делор дает образное определение компетентности, опирающейся на четыре основополагающих действия:

- научиться познавать,

- научиться делать,

- научиться жить вместе,

- научиться жить.

В исследованиях отечественных ученых компетенция определяется как предметная область, о которой индивид хорошо осведомлен и в которой он проявляет готовность к выполнению деятельности. При этом компетенция связана с содержанием области будущей профессиональной деятельности.

Исследователь А. Белкин рассматривает компетенцию как составляющую компетентности. Он условно определяет компетенции как совокупность того, чем человек располагает, а компетентность как совокупность того, чем он владеет. В концепции А. Белкина выделены следующие основные позиции:

- компетентность достигается самим человеком в процессе его профессиональной деятельности по мере накопления опыта, в зависимости от его усилий, добросовестного исполнения своих обязанностей, четкого осознания своих компетенций и целей их реализации;

- большое значение имеют его морально-этические, психологические качества, а также условия жизни, деятельности, психологическая атмосфера коллектива;

- профессиональная компетентность не возникает без соответствующих компетенций, т. е. без права на профессиональную деятельность, так же как без реализации этих прав специалист не может накапливать опыт, создавать базу будущей компетентности;

- профессионально-технологическая компетентность обеспечивается профессиональным владением методическими, инновационными и творческими приемами, наиболее эффективно используемыми в профессиональной деятельности;

- профессионально-информационная компетентность заключается в умении из большого объема информации отобрать необходимую;

- успешная реализация компетенций возможна при наличии компетентности специалиста, но и достижения в реализации компетенций сказываются на успешности, характере, скорости формирования компетентности.

Говоря о компетентности, О. Таизова подчеркивает, что речь идет о новой единице измерения образованности человека, т. к. знания, умения и навыки уже полностью не удовлетворяют, не позволяют показать, измерить уровень качества образования. Определение компетенции как единицы социализации (процесса присвоения, освоения человеком социальных норм и ценностных ориентиров) позволяет прогнозировать более гибкое социальное поведение индивида, комфортность его пребывания в обществе, при котором он способен воспроизводить усвоенные способы деятельности в нестандартной ситуации, адаптируя к ним ранее усвоенные алгоритмы.

По мнению исследователя Е. Огарева, компетентность - это категория оценочная, она характеризует человека как субъекта специализированной деятельности в системе общественного труда, что предполагает: глубокое понимание существа выполняемых задач и проблем; хорошее знание опыта, имеющегося в данной области, активное овладение его лучшими достижениями; умение выбирать средства и способы действия, адекватные конкретным обстоятельствам места и времени; чувство ответственности за достигнутые результаты; способность учиться на ошибках и вносить коррективы в процесс достижения целей.

В исследованиях В. Шадрикова термин „компетенция"’ служит для обозначения интегрированных характеристик качества подготовки выпускника, категории результата образования. Компетентность, как считает ученый, - это владение определенными знаниями, навыками, жизненным опытом, позволяющим судить о чем-либо, делать, или решать что-либо, а также наличие у человека высокого уровня инициативы, способности организовывать людей для выполнения поставленных целей, готовности оценивать и анализировать социальные последствия своих действий.

Таким образом, понятия компетенций, компетентностей значительно шире понятий знания, умения, навыки, так как включают:

- направленность личности (мотивацию, ценностные ориентации);

- ее способности преодолевать стереотипы, чувствовать проблемы, проявлять проницательность, гибкость мышления;

- характер - самостоятельность, целеустремленность, волевые качества.

Компетентность – это интегрированная характеристика качеств личности, позволяющая осуществлять деятельность в соответствии с профессиональными и социальными требованиями, а также личностными ожиданиями (И.А.Зимняя).

В рамках предложенной И.А.Зимней структуры компетентности личности ряд ученых (А.М.Князев, Е.В.Земцов и др.) предложили критерии оценки компонентов компетентности, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Критерии оценки компетентности

| Компоненты компетентности | Критерии оценки компетентности |

| 1 | 2 |

| Специфические черты, моторика, особенности приема и переработки информации, познавательные способности, типологические способности, характерные черты, особенности пола, соотнесение с установкой личности |

| Наличие представлений о компетентности, стереотипов, знаний, приоритеты познаний в связи с компетентностью |

| Реализация близких к компетентностным или непосредственно компетентностных задач, фукций в прошлом |

| Сформировавшееся отношение к себе и другим в связи с реализацией компетентности или связанной с компетентностью деятельности |

| Способность к регуляции побуждений к действиям в связи с компетентностью, настойчивость, решительность, выдержка, готовность к преодолению препятствий на пути к цели, связанной с реализацией компетентности |

В рамках этой концепции М.Д.Лаптева разработала показатели компетенции в социальном взаимодействии для студенческого возраста. О готовности к проявлению компетентности можно судить по следующим критериям:

- тенденция к самореализации и саморазвитию;

- готовность к выбору и принятию решений;

- готовность к самостоятельному выбору жизненной стратегии и др.

Из-за множественности толкований компетентности или компетенций происходит некоторая путаница между результатом и процессом. Однако при всех различиях определений у них, тем не менее, есть нечто общее: компетенция понимается как заданное социальное требование (норма) к образовательной подготовке специалиста, необходимое для его качественной продуктивной деятельности в соответствующей сфере.

Таким образом, компетентность - это владение субъектом соответствующей компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и предмету деятельности; компетентность формируется в деятельности и всегда проявляется в органичном единстве с ценностями человека, так как только при условии ценностного отношения к деятельности, личностной заинтересованности достигается высокий профессиональный результат.

Ряд исследователей в качестве основания разделения понятий «компетенции» и «компетентности» предлагают выбрать объективность и субъективность условий, определяющих качество профессиональной деятельности.

Компетенции есть объективные условия под которыми понимаются сфера деятельности специалиста, его права, обязанности и сферы ответственности, определенные в различного рода официальных документах: законах, приказах, инструкциях и т.д. В качестве субъективных условий, т.е компетентностей, выступают при этом сложившаяся на данный момент система ответственных отношений и установок к миру, другим людям и к самому себе, профессиональные мотивы, профессионально важные качества личности специалиста, его психофизиологические особенности, способности, знания. умения и др.

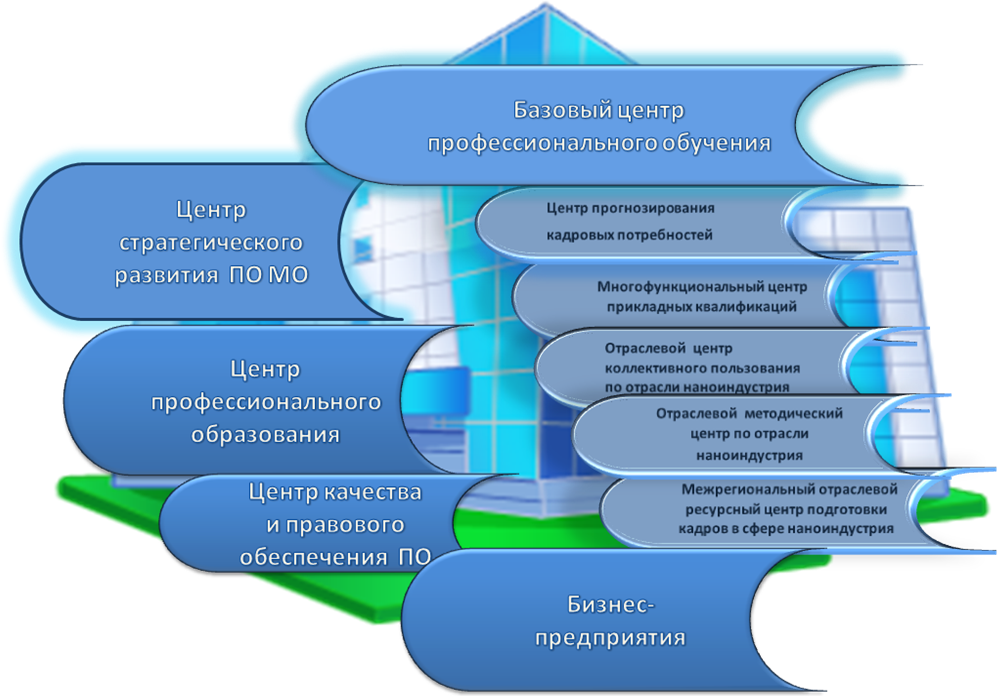

Структура становления и совершенствования профессиональной деятельности специалиста представлена на рисунке 1.

Профессиональная деятельность специалиста зависима от личностных особенностей специалиста, сформированных конкретных компетенций и от внешних условий. Компетентности в профессиональной деятельности проявляются в каждой конкретной ситуации, организуя эту деятельность. Но и сама деятельность оказывает влияние на совершенствование и формирование новых компетентностей. С ростом специалиста как профессионалане только изменяются его компетентности, но и увеличивается число компетенций, т.е проявляются качественные изменения в его профессиональной деятельности.

Курс на реализацию компетентностного подхода в образовании нашел отражение в «Стратегии модернизации содержания общего образования» и «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года»

В них были определены и требования к системе образования по развитию данного качества у учащихся.

Приоритетные направления государственной политики в области развития образования определяются нормами Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (в ред., 2016).Распоряжением Правительство РФ от 29.12.2014 N 2765-р, утверждена Концепцию федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы и Задачи, поставленные в Концепции, находятся в русле стратегии развития образования, обозначенной в других программных документах (Указе Президента РФ от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, принятой Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р, Государственной программой Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 295) и др.

Глава III. ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС СПО В

ГБПОУ МО «КРАСНОГОРСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

III.1Знакомство с деятельностью профессиональной образовательной организацией

Государственное бюджетное образовательное учреждение Московской области «Красногорский колледж» (далее колледж) – многопрофильное инновационное образовательное учреждение, реализующее программы повышенного уровня среднего профессионального образования.

Колледж создан в 1955 году и прошел в своем развитии славную историю от однопрофильного Красногорского оптико-механического техникума до многоуровневого многофункционального учебного заведения нового типа – Красногорского колледжа, опыт работы которого широко используется для решения проблем подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадрового потенциала для реального сектора экономики региона.

Важными вехами за последнюю четверть века в истории колледжа стали 1992 год, когда техникум одним из первых в России был преобразован в колледж; 2007 год, когда Красногорский оптико-электронный колледж был переименован в Красногорский государственный колледж и реорганизован в форме присоединения к нему Красногорского промышленно-экономического техникума; 2013 год, когда Красногорский государственный колледж был переименован в Красногорский колледж и реорганизован в форме присоединения к нему ГБОУ НПО № 65 Московской области (г. Истра), ГБОУ НПО № 46 Московской области (г. Звенигород), ГБОУ НПО № 113 Московской области (п. Тучково Рузского района), ГБОУ НПО ПЛ «Щелковский учебный центр» Московской области (г. Щелково), ГБОУ НПО № 53 Московской области (г. Волоколамск), ГБОУ НПО № 4 (г. Красногорск).

В настоящее время колледж реализует образовательную деятельность на трех площадках г. Красногорска и в шести филиалах: Волоколамский филиал, Звенигородский филиал, Истринский филиал, Тучковский филиал, Шаховской филиал, Щелковский филиал. Юридический адрес ГБОУ СПО МО «Красногорский колледж»: 143400 г. Красногорск Московской области, ул. Речная д.7а.

Реализуя программы подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, колледж играет значительную роль в наполнении кадрового потенциала северо-западного сектора экономики Подмосковья в области оптического приборостроения и электроники, программирования и вычислительной техники, бухгалтерского учета и правоведения, сферы обслуживания и продовольствия, транспорта и сельского хозяйства, архитектуры и строительства.

III.2 Методическое сопровождение внедрения ФГОС СПО третьего поколения

Переход к реализации ФГОС СПО потребовал от Красногорского колледжа решения целого комплекса взаимосвязанных задач, разработки научно-методических и учебных материалов, способных обеспечить качественный подъем подготовки обучающихся и вывести их на новый уровень. Основной целью методического сопровождения ФГОС СПО стало оказание методической поддержки педагогическим работникам и студентам в процессе внедрения и реализации стандартов в практику работы.

Цель методической работы в Красногорском колледже в условиях внедрения ФГОС СПО была формулирована следующим образом:

- обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к реализации ФГОС СПО через создание системы непрерывного профессионального развития каждого педагога.

Признаками такой готовности явилось освоение преподавателями системы ценностей современного образования и положительная динамика его способности эффективно использовать учебно-методические и информационно-методические ресурсы, т.е. овладение и использование технологий системно-деятельностного подхода, ставшего основным на современном этапе развития образования.

Методическая работа в образовательном учреждении в условиях введения ФГОС СПО выстраивалась в соответствии с принципами:

принцип «зоны ближайшего развития» (обоснован Л.С. Выготским для обучения детей). В качестве «зоны ближайшего профессионального развития» выступает та зона, в которой педагог с помощью своих коллег, ученых, изучаемой литературы может разрешить возникшие проблемы в профессиональной деятельности. При этом «зона ближайшего профессионального развития» для каждого педагога сугубо индивидуальна.

Реализация данного принципа предполагает:

изучение профессиональных трудностей, выявление проблем в деятельности педагога при внедрении ФГОС СПО;

актуализацию необходимых для профессионального роста знаний и умений, т.е. оказание помощи педагогу в осознании своих профессиональных трудностей и проблем;

определение индивидуальных задач повышения педагогической квалификации;

составление программы профессионального роста педагога;

систематическую оценку решения поставленных задач и реализации программы, их корректировку.

Принцип стимулирования творческого роста педагогов на основе разработанной системы моральных и материальных стимулов требует создания условий для формирования мотивации профессионального самосовершенствовании. Среди мотивов можно выделить следующие:

- мотивы успеха;

- преодоления профессиональных затруднений, направленные на улучшение материального благополучия;

- профессионального признания;

- карьерные мотивы и др.

Реализация данного принципа предполагает:

систематическое отслеживание результатов деятельности, объективную оценку профессионального роста педагогов и педагогических коллективов;

оказание помощи педагогу, педагогическому коллективу в определении тех сфер деятельности, где можно достичь успеха, проявить свои сильные стороны, показать образец решения проблемы для других своих коллег;

определение системы средств, побуждающих каждого к поиску и творчеству, с учетом особенностей педагогов, их возможностей;

разработку положений о коллективных и индивидуальных конкурсах, смотрах по результатам инновационной, творческой деятельности педагогов;

поддержку, поощрение инициативы педагогов в постановке и решении профессиональных проблем, целенаправленно занимающихся самообразованием.

Принцип сочетания индивидуальных и групповых форм методической работы предполагает, что каждый педагог может объединиться с другими педагогами или включиться в работу специально организованных групп.

Реализация данного принципа предусматривает:

изучение профессиональных проблем, интересов, потребностей педагогов, их классификацию и определение наиболее распространенных, типичных запросов педагогов;

определение востребованной тематики и соответственно различных групповых форм методической работы;

предоставление возможности каждому педагогу выбирать свои способы и формы повышения мастерства, добровольно участвовать в различных семинарах, на курсах и в других формах методической работы;

возможность самому педагогу предложить индивидуальную форму повышения квалификации.

Принцип непрерывности и преемственности предусматривает постоянный профессиональный рост педагогов, а также учет уровня их реальной профессиональной готовности к внедрению ФГОС СПО.

Этот принцип означает:

обеспечение целостности, систематичности методической деятельности в колледже;

координацию, согласованность деятельности всех субъектов внедрения ФГОС СПО;

сохранение традиций ранее используемых эффективных форм методической работы, а также внедрение новых;

учет опыта, уровня подготовленности педагога, а также определение перспектив его профессионального роста,

выбор форм и методов методической работы, обеспечивающий развитие творческих способностей и предусматривающий большую самостоятельность и ответственность педагога.

Основными направлениями методического сопровождения внедрения ФГОС в 2010 году было:

Организационно-методическое сопровождение включало в себя скоординированную деятельность научно-методического, педагогического советов, отделений специальностей. На заседаниях научно-методического совета был определен план – график мероприятий по внедрению ФГОС в образовательный процесс колледжа. Знакомство педагогического коллектива со структурой, содержанием и концептуальными особенностями стандарта осуществлялось в рамках обучающих семинаров, педагогических чтениях, методических совещаний, в работе «Школы педагогического мастерства».

Так, по вопросам реализации требований ФГОС СПО в 2014/2015 учебном году, в рамках педагогических чтений, цикл лекций провел д.пс.н, Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ Ясвин В.А., Переверзев В.Ю. к.п.н. ФИРО, в 2015/2016 учебном году д.п.н., профессор Сковородкина И.З., к.п.н., доцент Прохорова Г.Е. АСОУ г. Москва и др.

Учебно-методическое сопровождение, в условиях реализации ФГОС СПО, реализовано посредством создания учебно-методических комплексов (далее - УМК), ориентированных на овладение обучающимися компетенциями, формирующими конкурентноспособность и мобильность не рынке труда.

УМК – это педагогическая политехнология, объединяющая стандартизованный комплекс программ технических, технологических и учебно-методических средств, обеспечивающих необходимые и достаточные условия (организационные, методические, теоретические, практические, экспериментальные, консультационные, включая и самостоятельную работу обучающихся и др.) для эффективной реализации ППССЗ по специальностям и профессиям в единой образовательной среде с использованием современных и коммуникативных технологий.

Дисциплинарно-модульная структура ФГОС СПО предъявила новые подходы к разработке содержания компонентов УМК, особенно в части практического сопровождения и самостоятельной работы студентов.

При ориентации на увеличение доли самостоятельного изучения, при создании УМК, преподавателями уделяли внимание обеспечению качественной поддержки работы студента по изучению теоретического материала, освоению методов решения частных задач, освоению программного обеспечения, приобретению опыта практической работы. Созданные УМК обеспечили контроль и обратную связь, самоконтроль и самокоррекцию учебной деятельности, поэтому особое внимание было уделено качеству диагностических и контрольно-измерительных материалов.

Научно-методическое сопровождение педагогического коллектива предполагает:

научно-методическое обеспечение реализации ФГОС СПО;

научно-методическое обеспечение и организация активного участия членов педагогического коллектива в инновационной деятельности;

информационное и методическое обеспечение педагогов в соответствии с их профессиональными потребностями;

обеспечение условий повышения профессиональной компетентности, роста педагогического мастерства;

создание единого информационного пространства, обеспечивающего обобщение и пропаганду лучшего педагогического опыта, инновационных педагогических технологий и опыта их использования;

повышение мотивации участников учебно-воспитательного процесса.

Для реализации поставленных перед педагогическим коллективом целей и задач научно-методическая работа осуществлялась по следующим направлениям:

внедрение системы педагогического проектирования, отработка программных и нормативно-правовых параметров развития образовательной организации, развитие научно-методического обеспечения ФГОС СПО на основе технологизации образовательного процесса;

развитие методической, научно-исследовательской работы и иной творческой деятельности преподавателей и студентов;

совершенствование содержания образовательного процесса через развитие инновационных профессиональных образовательных программ, использование инновационных педагогических технологий и методов обучения;

изучение, обобщение передового педагогического опыта и внедрение его в практику работы образовательной организации.

Формы методической работы на этапе внедрения представлены в приложении Г.

Информационное сопровождение учитывает современный уровень развития информационно-коммуникационных технологий. В колледже широко используются ресурсы как внутренней Интрасети, так и глобальной сети Интернет. В колледже функционируют около 40 компьютерных класса, в том числе с выходом в Интернет с любого рабочего места (более 400 единиц вычислительной техники с учётом сменности 1 компьютер приходится на одного студента), оснащенные современными электронными учебниками и пакетами прикладных программ, видеофильмами и аудиоматериалами; более 30 лабораторий и кабинетов, в том числе интерактивных методов обучения, видеоконференций, специальной оптической и электронной техники, автоматизации машиностроения, наноматериалов, учебных тренажёров и робототехнических комплексов, лингафонные кабинеты, спортивный комплекс, музей, кинозал. В колледже создан Деловой центр профессионального обучения, где студенты приобретают навыки в области менеджмента, маркетинга, продвижения товаров оптического приборостроения, умения и навыки делового общения, ведения переговоров с синхронным переводом. Библиотечный фонд колледжа насчитывает более 50 тыс. экз., в том числе фонд электронной библиотеки. Модуль «Электронная библиотека» входит в локальную сеть колледжа, поэтому любой пользователь в стенах колледжа может воспользоваться информацией, включенной в АРМ-Библиотеки.

Нормативно-правовое сопровождение связано с обновлением нормативно-правовой базы колледжа, т.е. локальных актов.

Для обеспечения перехода образовательных организаций на федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования по специальностям необходима консолидация усилий, прежде всего педагогов и руководителей образовательного учреждения, чему призвана содействовать работа научно-методического отдела колледжа.

Эта работа способствовала предоставлению и развитию качественных образовательных услуг на основе эффективного взаимодействия субъектов образовательной деятельности с учетом потребностей заказчика и тенденций завтрашнего дня. Методическая работа стала той деятельностью, с помощью которой педагогический коллектив приводит систему своих возможностей в соответствие с потребностями рынка образовательных услуг и запросами заказчика, как сегодняшним, так и с учетом тенденций их изменений в «зоне ближайшего развития» колледжа.

На фоне возросшей потребности в совершенствовании образовательного процесса необходима серьезная психологическая, методическая, технологическая подготовка, которая возможна только в условиях системной деятельности всех структур образовательной организации. Таким образом, методическая служба в условиях введения и реализации ФГОС СПО стала связующим звеном между управлением и образовательным процессом, реализующим основную профессиональную образовательную программу (ныне программа подготовки специалистов среднего звена ППССЗ) и обеспечивающим результаты образовательной деятельности.

Таким образом, методическая работа в Красногорском колледже, представляет собой систему взаимодействующих структур, участников, условий и процессов, а также направлений, принципов, функций, форм, приемов, методов, мер и мероприятий, направленных на всестороннее повышение мастерства, компетентности и творческого потенциала педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, и в конечном итоге – на повышение качества образования в конкретном учреждении.

В условиях внедрения ФГОС СПО методическим отделом колледжа были решены следующие задачи:

- выявлены затруднения, потребности и образовательные запросы преподавателей;

- преподаватели были обеспечены необходимыми информационными и научно-методическими ресурсами;

- созданы мотивационные условия, благоприятные для профессионального развития и решения задач внедрения ФГОС СПО;

- организована работа проектных (проблемных) групп для решения новых задач профессиональной деятельности;

- обеспечена реализация индивидуальных программ профессионального роста каждого педагога, включая самообразование и обучение непосредственно на рабочем месте;

- выявлены, проанализированы и обеспечено тиражирование наиболее ценного опыта работы преподавательского корпуса по реализации новых образовательных целей в условиях внедрения профессиональных стандартов.

При разработке модели методической работы было:

- определено направление методической работы на основании выделенных групп педагогов по специальностям;

- определен полный состав действий, необходимых для реализации задач по каждому направлению;

- согласованы по срокам связи между направлениями, тем самым обеспечена их координация;

- сформированы планы-графики реализации каждого направления.

III.3 Роль преподавателя в сопровождении образовательного процесса

В соответствии с законодательством РФ федеральный государственный образовательный стандарт считается главным нормативным документом, устанавливающим систему норм и правил, обязательных для исполнения в любом образовательном учреждении.

Под результатами образования в стандарте ФГОС понимаются наборы компетенций - общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) — выражающих, что именно студент должен знать, понимать и способен выполнять после завершения освоения учебной дисциплины, профессионального модуля или всей основной профессиональной образовательной программы по специальности. Приоритетной целью профессионального образования становится формирование у студентов способности успешно действовать на основе практического опыта, умений и знаний при решении задач профессионального рода деятельности – профессиональных компетенций - и способности применять знания, умения, успешно действовать на основе практического опыта при решении задач общего рода, а также в определенной широкой области - общие компетенции.

В процессе подготовки к введению ФГОС СПО в Красногорском колледже были организованы рабочие группы по специальностям, в задачи которых входило обеспечение координации действий педагогического коллектива, информационное, методическое, экспертное сопровождение стандартов специальностей, организация введения ФГОС СПО на уровне образовательной организации.

Изначально вопрос о необходимости изменений вызвал эмоциональное напряжение. Преподавательский корпус, не убежденный в целесообразности смены привычных представлений об образовании, проявил консерватизм и не сразу включился в реализацию новой компетентностной парадигмы. Одной из основных сдерживающих причин явилось предубеждение о якобы очередной «директиве сверху», страх перед внедрением нового.

Актуальными проблемами, с которыми мы столкнулись, были:

- осмысление сущности образовательного процесса в условиях изменений в системе СПО и наполнение его новым содержанием;

- усиление роли педагога в условиях введения ФГОС СПО;

- создание пространства профессионального взаимодействия.

Реализуя одновременно общеобразовательную и профессиональную программы, колледж пошел по пути интеграции общеобразовательных и специальных дисциплин. Это позволило обеспечить углубленное изучение отдельных предметов, преемственность между общими и профессиональными компетенциями. Используя возможности интеграции, взаимосвязи дисциплин, преподаватели колледжа обращали внимание студентов на то, где и когда изучаемые теоретические положения и практические навыки могут быть использованы в будущей практической деятельности.

В колледже были созданы методические объединения, которые постоянно работают над совершенствованием своей деятельности по реализации ФГОС СПО. Проводятся заседания отделений, методических объединений, научно-методические советы, где основными формами являются семинары, конференции, диспуты, педагогические чтения, творческие работы в группе, доклады, сообщения, что способствует повышению профессиональной компетентности специалистов, обеспечивающих организацию разработки основных профессиональных образовательных программ и их реализацию в колледже.

Так, на заседаниях отделения правовой и экономической специальностей рассматривались следующие вопросы:

Формирование знаний принципов разработки основных профессиональных образовательных программ СПО, программ модулей и дисциплин, особенности экспертизы документов.

Приобретение практических навыков по проектированию учебных программ профессиональных модулей и дисциплин на модульно-компетентностной основе.

Приобретение практических навыков по проектированию фонда оценочных средств для контроля результатов освоения обучающихся дисциплин и профессиональных модулей.

Рецензирование программ дисциплин и профессиональных модулей.

Приобретение теоретических знаний и практических навыков по использованию инновационных технологий в организации теоретического и производственного обучения.

Изучение подходов к разработке комплексного методического обеспечения учебного процесса в условиях введения ФГОС СПО.

В образовательной деятельности колледжа широко используются современные образовательные технологии: модульно-компетентностные, практико-ориентированные, личностно-ориентированные, проектные, информационные и многие другие.

Модульные технологии в колледже реализуются в рамках ФГОС СПО нового поколения и предусматривают распределение всего учебного материала по элементам (блокам). Модульное обучение позволяет соотнести цели обучения с достигнутыми результатами каждого студента, уплотнить учебную информацию и представить ее блоками, оптимально выстроить теоретическое и практическое обучение, обеспечить контроль сформированности компетенций и эффективность процесса обучения, достичь определенной "технологизации", значительно повысить практикоориентированность и результативность процесса обучения.

Метод проектов - применяется во всех реализуемых в колледже профессиональных образовательных программах: в теоретическом обучении, в рамках курсового и дипломного проектирования, в том числе в комплексном дипломном проектировании на базе Межрегионального отраслевого ресурсного центра. Широко применяется метод проблемного обучения, проведение бинарных уроков.

Метод моделирования - применяется в преподавании социально-экономических дисциплин при моделировании практических ситуаций с целью реализации практико-ориентированного подхода в обучении, в преподавании специальных дисциплин для решения профессиональных задач.

Перед педагогическим коллективом отделения приоритетной целью было и остается развитие личности студента, приобретение обучающимися востребованных компетенции, в первую очередь, способности самостоятельно получать и применять знания, атакже использовать умения, навыки и личностные качества в познавательной и профессиональной деятельности вусловиях инновационной экономики, а значит, при решении профессиональных задач в стандартной и нестандартной производственной ситуации, разработке и принятии управленческих решений.

III.4 Условия формирования общих и профессиональных компетенций в рамках реализации ФГОС СПО

III.4.1 Информатизация образовательного процесса на компетентностной основе

Система СПО – сложная социально-коммуникативная система на основе информационно-обменных процессов в системе «человек – информация - человек». Эта система позволяет поддерживать согласованную деятельность педагога и студента как в проектировании образовательного процесса, так и в оценке результатов обученности. В деятельности педагога усиливается роль консультационной, организационной, мотивирующей функций при уменьшении значимости его лидирующей функции. Студенту предоставляется возможность в проявлении инициативы выбора своей деятельности.

Результаты анкетирования студентов Красногорского колледжа показали, что особое место среди источников информации занимает всемирная сеть Интернет, а такие источники информации как средства массовой информации, литература, произведения искусства; социальное, деловое, бытовое общение, различные виды деятельности, образовательный процесс вне сети Интернет постепенно отходят на второй план (88%).

Стремительное развитие и распространение в России Интернет-технологий не могло не отразиться на современной государственной политике в сфере образования. Вопрос интеграции сети Интернет в образование и применение его в обучении сегодня очень актуален. Необходимость применения новых информационных технологий при обучении продиктована педагогическими потребностями в повышении эффективности общей подготовки будущих специалистов, а использование сети Интернет как источник информации в обучения можно взять за основу.

Обучение осуществляется на принципах сотрудничества, соучастия и партнерства. Меняется статус преподавателя: передатчик информации превращается в менеджера учебного процесса, изменяются формы взаимодействия преподавателей и студентов, а также студентов между собой. Согласно требованиям ФГОС СПО, развиваются общие компетенции:

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6);

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий (ОК 7);

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила поведения (ОК 12).

Во-вторых, меняется содержание образования: не информация о деятельности плюс немного деятельности, а деятельность, основанная на информации. Согласно требованиям к результатам освоения ППССЗ, формируются следующие общие компетенции:

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2);

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК3);

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4);

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК 5)

Создание и развитие информационного общества предполагает широкое применение информационно-коммуникационных технологий в образовании, что определяется рядом таких факторов, как:

внедрение ИКТ в образование существенным образом ускоряет передачу знаний и накопленного социального опыта человечества не только от поколения к поколению, но и от одного человека другому;

современные ИКТ, повышая качество обучения и образования, позволяют человеку более успешно адаптироваться к происходящим социальным изменениям;

активное и эффективное внедрение этих технологий в образование является важным фактором обновления системы образования в соответствии с требованиями современного общества.

Основными средствами реализации образовательного процесса в контексте информационного подхода являются презентации, дискуссии, тестирование, модульные технологии обучения, самообразование, саморазвитие, электронные учебные пособия и др.

В учебном процессе Красногорского колледжа используются: более 1000 единиц вычислительной техники, 30 плазменных и жидкокристаллических информационных мониторов, 4 информационных киоска, 9-ти канальная система безопасности – видеонаблюдения. Все лаборатории и кабинеты оснащены мультимедийными проекторами, электронными учебниками и учебными пособиями, пакетами прикладных программ. В кабинетах функционируют интерактивные доски, документ-камеры, дистанционно-управляемые видеокамеры для трансляции изображения на плазменные панели. В полном объеме существует вся периферийная техника: около 200 принтеров, сканеры, плоттеры, копировальные аппараты и т.д., с рабочих мест возможен выход как внутреннюю Интрасеть, так и глобальную сеть Интернет, которые используются при преподавании специальных дисциплин для решения профессиональных задач.

Информационные технологии утвердились в колледже в качестве преобладающих и используются в области методов обучения, системы управления и контроля качества образования, форм организации учебного процесса. В колледже идет процесс активного насыщения программно-информационным продуктом учебного процесса. Приобретены и активно используются имеющиеся на российском рынке электронного продукта обучающие образовательные программы по общеобразовательным и общепрофессиональным дисциплинам. Около 50% программного продукта создано преподавателями и сотрудниками вычислительного центра колледжа, при активном участии студентов специальности «Программирование в компьютерных системах».

Компьютерные обучающие программы, чтение лекций с использованием ИКТ, онлайн-тестирование, мультимедиа-системы позволяют сделать усвоение дидактического материала максимально удобным и наглядным, что стимулирует интерес к обучению и позволяет устранить пробелы в знаниях. Основная часть лекции - это изложение материала в сопровождении видео-слайдов, таблиц, схем, диаграмм, графиков, математических формул и моделей. В колледже создана видеотека, насчитывающая более 200 видеофильмов и аудиоматериалов, и электронная библиотека. Модуль «Электронная библиотека» входит в локальную электронную сеть колледжа, поэтому любой пользователь в стенах учебного заведения со своего рабочего места может воспользоваться информацией, включенной в АРМ - библиотеки. Студенты имеют доступ к электронным образовательным ресурсам издательской группы «Логос», ЭБС Znanium.com , BOOK.RU, Юрайт.

Большое значение для развития информатизации образовательной деятельности имело создание тренировочной площадки по компетенциям Веб-дизайн и Системное администрирование ИТ сетей в рамках регионального чемпионата профессионального мастерства World Skills Russia

В колледже функционирует автоматизированная информационно-аналитическая система управления teamtools, которая обеспечивает эффективное управление образовательным учреждением, существенно облегчают различные виды деятельности административных работников и руководителей структурных подразделений для принятия решений.

Таким образом, среди факторов, влияющих на качество современного образовательного процесса в Красногорском колледже, наряду со структурно-содержательными и организационными компонентами следует добавить информационную образовательную среду, а использование ресурсов сети источника информации способствует реализации как минимум семи общих компетенций, указанных в требованиях к результатам освоения ППССЗ.

III.4.2 Самореализация творческого потенциала выпускников через проектную деятельность

Основным требованием к результатам освоения ППССЗ является сформированность общих и профессиональных компетенций. Для решения этой задачи преподаватели колледжа используют активные и интерактивные формы проведения занятий. Одной из форм самостоятельной творческой деятельности является проектная деятельность, при которой обучающиеся:

- самостоятельно ищут информацию, учатся работать с различными источниками информации (компетенция: осуществлять поиск, анализ и оценку информации);

-используют приобретенные знания для решения той или иной проблемы, ситуации, задачи (компетенция: выбирают типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, находят решения в стандартных и нестандартных ситуациях);

- развивают исследовательские умения: выявить проблему, выдвигать гипотезу исследования, проводить эксперимент, анализировать (компетенция: ставят задачи, принимают на себя ответственность за результат);

- занимаются самообразованием (компетенция: самостоятельно определять задачи профессионально и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение своей квалификации);

- работают в информационной среде (компетенция: использование информационно-коммуникативных технологий для совершенствования профессиональной деятельности).

Организация проектной и исследовательской деятельности требует решения комплекса организационно-методических, информационных, дидактических и психолого-педагогических задач.

Поскольку ФГОС предполагает двухуровневое построение содержания учебной программы: инвариативная часть, которая является базисной по содержанию учебной программы и вариативную (профильную) было принято решение, чтобы в рамках вариативной части ввести дисциплину «Основы проектно-исследовательской деятельности»

Некоторые результаты опроса представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты опроса первокурсников

| Вопрос | Ответ | Результат опроса, % |

| 1 | 2 | 3 |

| 1 Основной источник информации | Преподаватели | 30 |

| Учебники и учебные пособия | 12 | |

| Интернет | 33 | |

| Другие источники (телевидение, СМИ) | 5 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 |

| 2 При подготовке домашнего задания | Конспект | 38 |

| Интернет | 41 | |

| Не готовлюсь к занятиям | 21 | |

| 3 Участвовали в школе в проектной деятельности | Да | 55 |

| Нет опыта участия | 45 | |

| 4 Как сможешь использовать полученную информацию | Сделать презентацию | 40 |

| Написать реферат, эссе | 44 | |

| Подготовить доклад по заданной теме | 16 | |

| 5 Готов ли к созданию индивидуального проекта | Да, самостоятельно

| 13 |

| Да, с помощью преподавателя, | 48 | |

| Нет | 24 | |

| Затрудняюсь ответить | 25 |

При анализе результатов опроса было выяснено, что большинство не готовы к самостоятельной и проектной деятельности, поэтому дисциплина была включена в программу подготовки на первом курсе. Были разработаны методические рекомендации по выстраиванию индивидуальной образовательной траектории обучающегося, по осуществлению проектной деятельности, о требованиях к оформлению проекта, о требованиях к публичной защите. Для студентов-первокурсников проектная работа стала первым шагом к научному исследованию в области специальных и общеобразовательных дисциплин и профессиональной подготовки.

По окончанию изучения дисциплины «Основы проектно-исследовательской деятельности» проводился открытый конкурс проектов, результаты которого шли в зачет по данной дисциплине. Начиная на первом курсе, эта работа ведется на протяжении всего периода обучения, включая элементы научного поиска и научных исследований во все виды учебной работы. Результаты исследовательской, проектной работы оформляются в виде отчетов, рефератов, проектов, сообщений на конференциях, направляются на всевозможные конкурсы, что способствует формированию индивидуальной траектории профессионального образования обучающегося.