СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Вопрос 56. А. А. Фет. Основные мотивы лирики Фета. Идея гармонии человека и природы

План: 1. Эстетические взгляды А. А. Фета. 2. Темы лирики. 3. Особенности лирики Фета. 4. Особенности поэтического стиля Тютчева и Фета. 5. Мотивы лирики А. А. Фета. 6. Анализ стихотворений А. А. Фета «…Шепот, робкое дыханье…», «Я пришел к тебе с приветом», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Я тебе ничего не скажу…», «Это утро, радость эта…»

Просмотр содержимого документа

«Вопрос 56. А. А. Фет. Основные мотивы лирики Фета. Идея гармонии человека и природы»

Вопрос № 56. А. А. Фет. Основные мотивы лирики Фета. Идея гармонии человека и природы (4 стихотворения по выбору)

«Я пришел к тебе с приветом...»,

«Шепот, робкое дыханье...»,

«Прости и все забудь...»,

«Осень»,

«Ярким солнцем в лесу пламенеет костер...»,

«Какие-то носятся звуки...»,

«Музе» («Надолго ль опять...»),

«Хоть счастие судьбой даровано не мне...»,

«Одним толчком согнать ладью живую...»,

«На Днепре в половодье»,

«На заре ты ее не буди...»,

«Сияла ночь. Луной был полон сад...»,

«Учись у них, у дуба, у березы...»,

«Я тебе ничего не скажу...»,

«Это утро, радость эта...»,

«Скрип шагов вдоль улиц белых...»

Я между плачущих Шеншин, И Фет я только средь поющих.

А.А. Фет

Ещё люблю, ещё томлюсь Перед всемирной красотою…

А.А. Фет

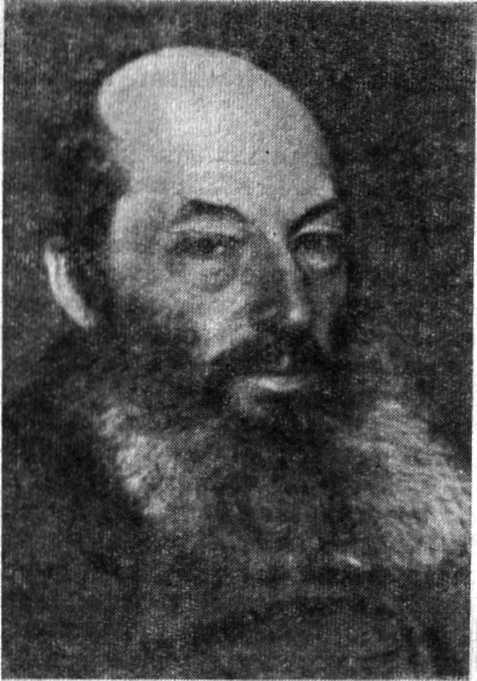

ПОЭТ «ЧИСТОГО ИСКУССТВА» А. А. ФЕТ

В обстановке ожесточённой борьбы, развернувшейся в 60-е годы, между революционными демократами и сторонниками правительства, сложилась школа поэтов «чистого искусства», которая резко противопоставила себя писателям-демократам, идейным соратникам Чернышевского и Добролюбова. В основе этой теории — идеалистическое представление о высоком и вечном искусстве, не связанном с обыденной «грязной» реальностью, с насущными вопросами времени. Поэты «чистого искусства» утверждали, что творчество поэта бессознательно и непреднамеренно, что поэт служит не задачам современной ему жизни, а вечным идеям красоты, добра и правды. Они стремились отделить искусство от политической борьбы, а литературную критику ограничивали анализом художественной формы произведения. Под влияние теории «чистого искусства» иногда попадали и талантливые писатели и поэты. Одним из самых крупных поэтов этой школы был Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892).

В 17 лет он поступил в Московский университет. Здесь Афанасий Афанасьевич познакомился с поэтами и писателями. А. Фет сам стал писать стихи. Он решил показать Н. В. Гоголю. Гоголь нашёл у юного поэта “несомненное дарование”, и в 1840 году вышел первый сборник стихов Афанасия Фета.

Эстетические взгляды А. А. Фета

В сознании современников А.А. Фет запечатлелся в двух ипостасях: Фет – поэт и Шеншин – человек. Эта двойственность во многом определила эстетические воззрения А. Фета. Взгляды поэта на то, что есть прекрасное в жизни, складываются под воздействием различных факторов и обстоятельств: момент рождения, детства, условия жизни, отношения к любви – все играет свою роль. В этой раздвоенности формируется эстетика А. Фета. Фет считал, что поэзия и жизнь – несовместимы и им никогда не слиться. Поэтому, занимаясь хозяйственными делами, жизнеустройством, он на долгие годы уходил из литературы. Жизнь скучна, бессмысленна, тяжела. Она наполнена борьбой, работой, страданиями и поэтому не может быть предметом изображения поэзии. Поэзия, по мнению Фета не должна отражать житейские невзгоды и скорби, она должна говорить только о красоте, которая одухотворяет природу и облегчает человеческую жизнь. Эта та область, где человек живет настоящей жизнью:

Где бури пролетают мимо,

Где дума страстная чиста, -

И посвященным только зрима

Цветет весна и красота.

Фет постоянно подчёркивал, что искусство не должно быть связано с жизнью, что поэту не следует вмешиваться в дела, по его выражению, «бедного мира». Истинная поэзия, утверждал он, доступна только избранным. «Благороднейшие произведения гения для тупого большинства людей вечно должны оставаться закрытыми книгами, как общество государей недоступно для черни»,— заявлял Фет. Тонкий лирик, блестящий мастер стиха, А. А. Фет пытался отделить свое поэтическое творчество от общественной позиции и житейских дел. Он, как и его единомышленники по взглядам на искусство (критики В. П. Боткин, Дружинин, поэты Я. П. Полонский, А. Н. Майков и др.), отводил поэзии особую область прекрасного, куда якобы не долетают крики с житейского «рынка». Эта позиция передана в таких стихах Фета:

Неизбежно, В мир стремлений,

Страстно, нежно Преклонений

Уповать, И молитв;

Без усилий Радость чуя,

С плеском крылий Не хочу я

Залетать Ваших битв.

Некрасовской музе, «сестре народа», «музе мести и печали», Фет противопоставлял свою музу — «нетленную богиню», «в венце из роз», чуждую народу.

Заботливо храня твою свободу,

Непосвящённых я к тебе не звал,

И рабскому их буйству я в угоду

Твоих речей не осквернял,— писал он о своей музе.

Темы лирики

Отворачиваясь от трагических сторон действительности, от тех вопросов, которые мучительно волновали его современников, Фет ограничил свою поэзию тремя темами: природа, любовь, искусство.

Первая тема лирики Фета — природа.

В историю русской поэзии Фет вошел прежде всего как замечательный пейзажист. Чувство природы в его лирике универсально по своему характеру, отношение художника к природе пантеистическое и оптимистическое. Природа в лирике Фета – это прекрасное живое существо: у синего неба «пытливые очи», хор светил «живой и дружный», у роз «молодое сердце», «прыгает как мяч» перекати-поле.

Природа живет, как человек, по тем же законам, ее жизнь наполнена поэтическими событиями: звезды «молятся..., мерцают и рдеют», осенняя ночь «изрыдалась» ледяными слезами, «устало все кругом» - и ветер, и река, и цвет небес, и «месяц, что родился», «овеяны яркими снами», дремлют розы.

Человек в лирике Фета ощущает себя частицей природы, существом, равноправным ей:

Ночь и я, мы оба дышим,

Цветом липы воздух пьян,

И, безмолвные, мы слышим,

Что, струей своей колышим,

Навевает нам фонтан.

Природа у поэта представлена в различных пространственно-временных сферах: «зима», «весна», «лето». Пейзаж символизирован: весна - молодость, пора любви; осень – старость, закат жизни; ночь – беда, невзгоды, неприятности. Весна – любимое время года, поэтому временные изменения происходят «от весны до весны». Фет любит изображать «переходные состояния» природы, поэтому в его лирике она часто представлена как явление или процесс. Например, предутренний пейзаж («На рассвете») - это процесс «перетекания» ночи в утро:

Плавно у ночи с чела Мягкая падает мгла;

С поля широкого тень Жмется под ближнюю сень;

Жаждою света горя, Выйти стыдится заря;

Холодно, ясно, бело, Дрогнуло птицы крыло...

Солнца еще не видать, А на душе благодать!

Для поэта характерно очень личное восприятие природы, пейзаж его, как правило, субъективен:

Какая грусть! Конец аллеи

Опять с утра исчез в пыли,

Опять серебряные змеи

Через сугробы поползли.

Природа у Фета — мудрый советчик, лучший наставник человека («Учись у них - у дуба, у березы...»).

«Стремясь от людей утаиться», он уходит в мир природы, стремится слиться с нею: «Меж теми звёздами и мною какая то связь родилась». «Природы тайный соглядатай», он обладает острым поэтическим зрением и слухом: видит, как летящий «против бури» ворон «крылами машет тяжело», как «в росинке, чуть заметной», отражается солнце, слышит крики перепелов, «порывистые трели» соловья. Жизнь природы не была для него тайной, и на исходе своей долгой жизни Фет имел право сказать о себе:

Покуда на груди земной

Хотя с трудом дышать я буду,

Весь трепет жизни молодой

Мне будет внятен отовсюду.

Он умел очеловечить природу, находить в ней отзвук своим настроениям и чувствам, тонко ощущал прелесть русской природы, любил красоту полного пейзажа. «Оригинальность Фета состоит в том, что очеловеченность природы встречается у него с природностью человека», – сказал Н. Скатов.

Сын севера, люблю я шум лесной

И зелени растительную сырость...—

писал он в стихотворении «Италия». Италии он противопоставляет свою северную родину, где «бархат степи зеленей» и где «смелей, и слаще, и задорней весенний свищет соловей». Замечательная пейзажная лирика Фета – лучшая часть его поэзии.

Фет является одним из самых замечательных поэтов-пейзажистов. Он описывает природу детально, обстоятельно, наделяя животный мир присущими ему качествами, чертами характера:

Вчера – уж солнце рдело низко –

Средь георгин я шел твоих,

И как живая одалиска

Стояла каждая из них.

Как много пылких или томных,

С наклоном бархатных ресниц,

Веселых, грустных и нескромных

Отовсюду улыбалось лиц!

В лирике Фет шел от человека, от природы, от чувства и утверждал, что красота — единственная цель поэзии. В стихотворении «Шепот, робкое дыханье...» поэт говорит о природе и о любви. Фет изображает не столько предметы, явления, сколько оттенки, тени, неопределенные эмоции, описываемы через таинственный полумрак во время свидания в саду. Особенность этого стихотворения - безгольность. Любовная и пейзажная лирика составляют у Фета одно целое. Стихотворение импрессионистично, оно наполнено «музыкой любви».

Ключевые образы лирики — «роза» и «соловей». «Пурпур розы» в финале переходит в торжествующую «зарю». Это символ света любви, восхода, новой жизни — высшее выражение душевного подъема.

О стихотворении «Пчёлы» смело можно сказать, что на русском языке еще не бывало подобного изображения весенней ночи, доходящей до болезненности, смутных душевных порывов, не поддающихся даже тени анализа прозаического!..

Философские стихи Фета посвящены жизни природы: "Ещё майская ночь", "Это утро, радость эта...", "Летний вечер тих и ясен...", "Я пришел к тебе с приветом...", "Заря прощается с землею...".

Фет - мастер словесного изображения тончайших состояний в душе человека. Природа важна для него не сама по себе, а как источник красоты, рождающей ответные движения к прекрасному в человеческой душе. Его стихи наполнены философским смыслом, потому что в них человеческая жизнь соотнесена с вечной жизнью и обновлением природы. Метафоричность, повышенная эмоциональность и необычный синтаксис поэзии Фета помогают ему в создании уникальных художественных образов, рисующих сложную духовную жизнь человека. Философский смысл восприятия Фетом мира как красоты - идея гармонии человека и природы.

Фет, по словам Л. Толстого, проявил «лирическую дерзость, свойство великих поэтов». Он сумел открыть в жизни природы, в духовном мире людей то, чего до него никто не подмечал. После Пушкина он дерзает по-своему писать о светлой северной ночи и создает поразительную картину:

Робко месяц смотрит в очи,

Изумлен, что день не минул,

Но широко в область ночи

День объятия раскинул.

Фет достиг высокого мастерства в изображении едва уловимых переживаний человека, органически связанного с природой. Вот гимн утру, наполненный радостью проснувшейся жизни:

Я пришел к тебе с приветом, Рассказать, что солнце встало,

Что оно горячим светом По листам затрепетало;

Рассказать, что лес проснулся, Весь проснулся, веткой каждой,

Каждой птицей встрепенулся И весенней полон жаждой...

А. Фет приобщил русского читателя к неувядающей красоте природы отчего края. Его поэзия свежа и трепетна, она волнует наше воображение, вызывает у нас глубокие мысли, даёт почувствовать красоту земли и родного слова. Фет пристально и любовно вглядывается в жизнь природы. В его стихах она полна гармонии и поэтических событий. Сколько голосов на лугу, в саду, в поле! Пение птиц, звон ручья, треск кузнечиков, жужжание пчёл сливаются в радостную музыку. Строчки Фета вбирают её в себя и тоже начинают звучать напевно, мелодично. Даже у ночной тишины есть своя музыка.

“Колокольчик”, “К жаворонку”, “ Мотылёк мальчику”.

Прошла гроза. Природа как будто обновилась и ликует. Радуется и человек. Его душа сливается с природой. “В небесах летают тучи”.

Чуть-чуть воображения – и вы услышите тонкий голосок красавицы бабочки. Какое удивительное сравнение нашёл Фет для её трепещущих крыльев! Едва вы прочтёте первую строфу стихотворения – и бабочка оживёт… “Бабочка”.

Любимый цветок Фета – роза. Поэт любуется ею, гордится её красотой, наделяет её человеческими качествами. Оживают в его воображении и лес, и сад, и сентябрь, и мороз. “Осенняя роза”.

А в этом стихотворении особенно остро проявилась наблюдательность Фета. Сколько тут точных и поэтических примет осени! “Ласточки пропали”.

Отшумела осень почерневшей листвой, выплакалась дождями. Природа устала бороться с ледяным дыханием непогоды, покорилась ему и однажды утром застыла… “Ещё вчера, на солнце млея”…

Зима. Поэт наедине с бескрайними белыми далями. “Чудная картина”, “Скрип шагов вдоль улиц белых”.

А вот зима в современной Фету деревне. Сколько подробностей деревенского быта любовно запечатлел Фет. “ Вот утро севера – сонливое, скупое”

Наступило самое желанное для Фета время года – весна. В стихотворении Фет радуется приходу весны, как волнуется и блаженствует его душа. “Уж верба вся пушистая”, “Ещё, ещё! Ах, сердце слышит”.

В стихотворении А. Фета “Рыбка” вы найдёте живой портрет рыбки. Так хочется прикоснуться к её подвижной спинке! Рыбка лукавая. Рыбаку кажется, что она играет с червяком. А в действительности она играет с человеком.

Когда в лесу слышится голос одинокой кукушки, мы замираем от восторга. Вот же время нас охватывает чувство неясной тревоги. Вот как выразил это состояние Фет. “Кукушка”.

A. Фет стоит у окна, распахнутого в сад. Как тонко он чувствует постепенное приближение дождя! Зрение и слух у поэта обострены. Даже запах деревьев перед дождём он подмечает. “Весенний дождь”.

А вот как выразил Фет охвативший его восторг от красоты, которую дарит нам весна. “Это утро, радость эта”…

Вторая из основных тем творчества А.А. Фета – любовь.

Любовная лирика занимает большое место в творчестве Фета. Любовь – это ярчайшее проявление чувства прекрасного. В любовной лирике поэт создает философию женской красоты. Символом женской красоты становится природа.

В лирике Фета чувство любви не называется и не описывается сразу, но создается через фиксацию деталей, оттенков, неопределенных переживаний:

Зачем же так сердце нестройно

И робко в груди застучало?

Зачем под прохладой так знойно

В лицо мне заря задышала?

Всю ночь прогляжу на мерцанье,

Что светит и мощно и нежно,

И яркое это молчанье

Разгадывать стану прилежно.

Женский образ создается отдельными штрихами: знакомый голос, «извивы волос», улыбка; иногда рисуется движение героини:

Когда над книгою иль пестрою канвою Ты наклоняешься пугливой головою, А черный локон твой сбегает как змея, Прозрачность бледную обрезавши ланиты, И стрелы черные ресниц твоих густых Сияющего дня отливами покрыты, И око светлое чернеет из-под них.

При обращении к любовной теме поэт пользуется устойчивыми поэтическими образами, но идет по пути расширения традиционных форм. Его образы многослойны: любовь - свет, луч; любовь - огонь, тепло; любовь - весна, радость, рассвет. Например: «то, что сказалося в жизни страданьем, пламенем жгучим пахнуло в крови»; «Светил нам день, будто огонь в крови»; «уже мерцает свет, готовый все озарить; всему помочь»; «томительно, призывно и напрасно твой чистый луч передо мной горел»; «В какие дебри и метели я уносил свое тепло?»

В ранней лирике любовь - радостно-восторженное и одухотворенное чувство («На заре ты ?е не буди..,», «Я пришел к тебе с приветом...»), з поздней усиливаются трагические мотивы, любовь становится олицетворением печалей и бед, символом умирания и угасания («Теперь», «Кровью сердца пишу я к тебе эти строки...», «Далекий друг, пойми мои рыдания...»).

Особое место в любовной лирике занимает цикл, посвященный Марии Лазич, безвременно ушедшей из жизни. В него входят стихотворения, создававшиеся на протяжении 36 лет (1851 - 1887). Большинство из них имеет драматический характер («Ты отстрадала, я еще страдаю...», «Долго снились мне вопли рыданий твоих...», «Нет, я не изменил. До старости глубокой...»).

Память поэта хранила одно из самых радостных и самых трагических воспоминаний. Смерть Марии окончательно отравила жизнь поэта. Мария Лазич погибла в 1851 году и все сорок лет, которые поэт прожил без неё, были наполнены воспоминаниями:

В последний раз твой образ милый

Дерзаю мысленно ласкать

Будить мечту сердечной силой

И с негой робкой и унылой

Твою любовь воспоминать.

Любовь возвращается к поэту в образах природы, в снах, память о ней так сильна, что через сорок лет поэт создает стихи, поражающие силой чувства, наполненные восторгом любви и радостью жизни “На качелях” 26 марта 1890 год. Стихи А. Фета, посвященные Марии Лазич, становятся памятником любви поэта. Только в любовной лирике Фета нашли отражения его жизненные переживания.

Любовь для него — защита «от вечного плеска и шума жизни». В то же время любовная лирика Фета отличается богатством оттенков, нежностью и душевной теплотой. «Сердца напрасную дрожь», «мёд благовонный» любовной радости и «пленительных снов» «поэт-чародей», как себя называл Фет, живо писал словами удивительной свежести и прозрачности. Пронизанная то светлой печалью, то лёгкой радостью, его любовная лирика до сих пор «золотом вечным горит в песнопенье».

Ему были чужды душевные бури и тревоги:

Язык душевной непогоды

Был непонятен для меня.

Фета всегда интересовало подсознательное, иррациональное. Поэтому он чаще всего обращается к изменчивым, неуловимым проявлениям душевной жизни человека и природы и передает их намеками, ассоциациями, символами. Позиция Фета суггестивна: внушить, навеять определенное настроение - вот главная задача поэта.

Фет - импрессионист, в его поэзии предметы и явления изображаются не в их целостности, а в мгновенных случайных «снимках памяти», но, взятые вместе, они образуют единую, связную картину мира («Шепот, робкое дыханье...»).

Поэзия Фета не знает действий, автор сознательно ослабляет сюжетные ходы, убирает повествовательный элемент, усиливая тем самым психологизм. Фет - «безглагольный» поэт.

Труд как блестящая сталь,

Травы в рыдании;

Мельница, речка и даль

В лунном сиянии.

В стихотворении «Сияла ночь. Луной был полон сад…» соединены две основные темы Фета: любовь и искусство (музыка) — самое прекрасное в человеческой жизни. Звуковые повторы усиливают воздействие фетовского образа. Аллитерация (н-л) создает звуковой образ, подчеркивает образ живописный.

Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали

Лучи у наших ног в гостиной без огней.

Стихотворение можно сравнить с пушкинским «Я помню чудное мгновенье...». Так же, как и у Пушкина, в фетовском произведении две основные части: говорится о первой встрече с героиней и о второй. Правда, у Фета вторая встреча могла и не быть реальной, а только сильным и живым воспоминанием. Годы, прошедшие после первой встречи, были днями одиночества и тоски: «И много лет прошло томительных и скучных». Последние четыре строки — это смысловое, музыкальное завершение стихотворения. У Фета финал очень значим. Выражается сила истинной любви и истинного искусства, которые поднимают его над временем и смертью:

А жизни нет конца, и цели нет иной.

Как только веровать в рыдающие звуки,

Тебя любить, обнять и плакать над тобой!

Стихи Фета о любви созвучны его концепции красоты мира. Любовь не умолкает в его стихах 1880-х годов, написанных уже достаточно пожилым человеком. Поэтическая речь Фета гармонична, музыкальна, наполнена красками, звуками, запахами. Лирика поэта полна радости, света, которые рождает ощущение гармонии мира. Именно она помогает человеку преодолевать драматические ситуации жизни, тревоги и напряжения любви. Фет - мастер словесного изображения тончайших состояний в душе человека. Для поэта характерны фрагментарность, эскизность и повышенная эмоциональность в изображении единства мира природы и чувств человека, метафоричность поэзии, динамичность и музыкальность художественных образов, необычный синтаксис, полный параллелизмов, повторов, ритмических пауз, богатых поэтических интонаций, звуковой инструментовки. Любовная лирика Фета и её утонченно чувственный психологизм.

Третья из основных тем творчества А.А. Фета – искусство.

Стихотворение «Одним толчком согнать ладью живую...» — о поэзии. Для Фета искусство — это одна из форм выражения прекрасного. Искусство, поэзия тем прекрасны, что способны «подняться в жизнь иную». Поэт, по Фету, способен выразить то, «перед чем язык немеет». Как и другие стихотворения Фета, оно отличается стройностью тона, лирическое повествование идет с нарастанием. Фет «перечисляет» признаки, возможности истинного поэта. Заключительный аккорд:

Вот чем певец лишь избранный владеет,

Вот в чем его и признак и венец!

Исследователи поэзии Фета обычно не выделяют тему поэтического вдохновения как отдельное направление его лирики, потому что его мысли и чувства, посвященные поэтическому слову, созвучны общей теме его стихов – теме красоты мира. Поэтический дар - это проявление гармонии бытия, которой нет в обычной жизни. Поэзия как бы растворена в лучших проявлениях жизни: в созерцании и осмыслении картин природы, в постижении тонких чувств любви. Однако в творчестве Фета можно выделить целый ряд стихотворений, где тема поэтического дара оказывается ведущей, где Фет размышляет о своем даре певца. Ведь известно, что он как бы жил двойной жизнью, не допуская в свою поэтическую лабораторию несовершенств и дисгармонии обыденной жизни.

Размышления Фета о поэтическом даре созвучны его философии красоты. Искусство необходимо для того, чтобы запечатлеть мгновения красоты. Эта трудная миссия предназначена для божественных избранников - поэтов. Удел поэта - понимать язык природы и любви. Для Фета нет препятствий в словесном выражении красоты, но чувства всегда сильнее обычных слов. Поэтому для выражения невыразимого нужны зримые и конкретные образы, музыкальность звукового строя поэтической речи, зоркий взгляд поэта на мир, умение проникать в тонкие состояния души.

Лирику Фета только условно можно разделить на отдельные темы: и природа, и любовь, и красота переплетаются в ней, а стихи создаются всем существом поэта, и его переживаниями, и органами чувств, и мыслью, и словесным выражением. Однако в стихах Фета воссоздан идеальный мир, а не конкретные проявления его собственной биографии, поэтому и лирический герой ему не нужен, он слит с самим поэтом.

Образ музы появляется в его лирике 1850-х годов: "Музе" ("Надолго ли опять мой угол посетила...", 1857). Образ поэта, бессильного передать словами проявления красоты и любви, присутствует и в зрелой лирике Фета. И в лирике последних лет, например в стихотворении "За горами, песками, морями..." (1891), Фет ставит поэзию в один ряд с красотой и любовью, видя в ней естественное проявление гармонии жизни.

Особенности лирики Фета

Его называли «маленьким лириком», «микроскопическим поэтом» (Д. И. Писарев). Первое стихотворение («Шёпот. Робкое дыханье…») было признано манифестом «чистой поэзии». Поэт чётко определил свою позицию: «Служение чистой красоте: вопрос о правах гражданства поэзии, о её нравственном значении, о современности, о современности в данную эпоху считаю кошмарами, от которых давно и навсегда отделался».

1. Фрагментарность, импрессионизм в изображении внешнего мира и целостность мира ощущений, мира духовного, внутреннего.

Поэзия его состоит из ряда картин природы, из антологических очерков, из сжатого изображения немногих неуловимых ощущений души нашей...

Поэзия Фета – поэзия намеков, догадок, умолчаний. Это сближает ее с импрессионизмом. Импрессионизм – направление в искусстве XIX века, сложившееся во французской живописи. Означает впечатление, которое воспроизводит предмет. Для него характерна передача настроений, психологических нюансов, стремление запечатлеть мир в его подвижности, изменчивости. Стремясь передать в слове впечатление, Фет создает образы, которые проявляются в поэзии XX века. При жизни Фета его поэзия не нашла отклики в сердцах современников и стала близка и понятна людям XX столетия.

2. Предметность, внимание к деталям.

Вдохновение и вера в силу вдохновения. Глубокое понимание красот природы, сознание того, что проза жизни кажется прозою лишь для очей непросветленных поэзиею, — вот особенности г. Фета, отличающие в нем поэта несомненно чистого, неспособного к скептицизму или колебанию в своем признании...

Он весь живет моментом, им схваченным, он как бы обращается к своей личности и воссоздает поразившую его картину, не выпуская из нее малейшей подробности... Он схватывает все мелкие черты, характеризующие вечер в степи, он упоминает о взлетевшем жуке и о коростелях, скрипящих в росистой ложбине...

3. Эмоциональная насыщенность.

Лирика Фета полна глубокой мысли, но неотделимой от чувства, выраженной в душевном движении:

Не жизни жаль с томительным дыханьем,

Что жизнь и смерть: А жаль того огня,

Что просиял над целым мирозданьем,

И в ночь идёт, и плачет, уходя.

3. Недоговоренность, дающая возможность читателю самому пережить радость общения с поэзией, природой и красотой.

4. Высокая музыкальность стиха и певучесть.

Его поэзия музыкальна в своей основе. Художественный мир поэта создается разнообразием ритмов, звуков и особым синтаксисом. Стиль Фета - «напевный стиль».

Эту особенность его творчества отметил великий русский композитор П. И Чайковский. «Можно сказать,— писал он, — что Фет в лучшие свои минуты выходит из пределов, указанных поэзии, и смело делает шаг в нашу область. Это не просто поэт, скорее, поэт-музыкант». На стихи А. Фета писали музыку П. Чайковский, Римский-Корсаков, Рахманинов. Стихотворение “На заре ты её не буди”, положенное на музыку А. Варламовым, стало “ почти народною песней”.

«Растут, растут причудливые тени», «Люди спят, пойдем в тенистый сад», «Серенада», «Спи, еще с зарею» и «На заре ты ее не буди».

5. Наивная внимательность чувства и глаза» (В. Боткин)

Защитники «искусства для искусства» пытались представить Фета преемником Пушкина. На самом же деле между вольнолюбивой поэзией друга декабристов Пушкина, чей «неподкупный голос» «был эхом русского народа», и оторванной от жизни поэзией Фета — непроходимая пропасть.

В лирике Фета (во всяком случае, в значительной её части) есть своеобразная первобытность, о которой В. Боткин сказал: «Такую наивную внимательность чувства и глаза найдёшь разве только у первобытных поэтов. Он не задумывается над жизнью, а безотчётно радуется ей. Это какое-то простодушие чувства, какой-то первобытной праздничный взгляд на явления жизни, свойственный первоначальной эпохе человеческого сознания. Потому-то он так и дорог нам, как невозвратимая юность наша».

6. Бессюжетность.

Его стихи по большей части не имеют сюжета — это лирические миниатюры, назначение которых передать читателю не столько мысли и чувства, сколько «летучее» настроение поэта.

7. Неожиданность метафор и сравнений. Мастерство композиции.

Фет - мастер композиции; любит использовать все виды композиционных повторов (кольцо, анафора, рефрен), варьировать их комбинации.

8. Мастерство в передаче летучих, едва уловимых внутренних состояний человека.

Ему открыта, ему знакома область, по которой мы ходим с замирающим сердцем и с полузакрытыми глазами, эта область — область поэтических ощущений души человеческой...

...Дарование поэта на передачу неуловимого в жизненной поэзии («Фантазия»). Хвалить стихи подобного рода почти что непозволительно, анализировать их так же невозможно, как анализировать иной пленительный сон, повергающий человека в восторженное состояние и залегающий в его памяти на долгие лета» (А В. Дружинин).

9. Тяготение к некоторым поэтическим жанрам.

В жанровом отношении Фет тяготеет к фрагменту, лирической миниатюре, циклизации.

Особенности поэтического стиля Тютчева и Фета

| Тютчев | Фет |

| Философский характер лирики, мысль в которой всегда сливается с образом. Стремление поэта осмыслить жизнь Вселенной и место человека в ней, постичь тайны космоса и человеческого бытия | Трагический характер лирики, доминирующее чувство – напряжение. Вместе с тем присущий поэзии Фета свет и оптимизм. Диалектика трагедии и радости, преодоление драматических ситуаций чувством гармонии мира |

| Жизнь, по Тютчеву, - это противоборство враждебных сил. Но драматизм восприятия действительности сочетается с неиссякаемой любовью ко всем ее проявлениям. Любовь, по Тютчеву, это почти всегда трагедия, ведущая к безнадежности и смерти, но именно любовь дает человеку величайший душевный взлет, ощущение счастья | Жизнь в стихах Фета – миг, закрепленный в вечности. Красота в его стихах - это преодоленное страдание, радость, добытая из боли. Любовь - это тоже проявление изначальной красоты и гармонии мира, которые помогают человеку подняться над обыденной жизнью, найти точку опоры для душевных порывов |

| Человеческое "я" по отношению к природе не капля в океане, а две равные беспредельности. Незримые движения человеческой души созвучны зримой диалектике природы. День и обычная жизнь - это покровы, скрывающие первозданный хаос мира, видимый ночью. Душа человека изначально – это тоже хаос. | Импрессионистский характер изображения чувств, их фрагментарность и предельная образность. Вместе с тем, строгая художественная структура стихов, их внутреннее равновесие сочетаются с ощущением эскизности, нарочитой оборванности |

| Образная система лирики сочетает предметные реалии внешнего мира и субъективные впечатления от этого мира, производимые на поэта. Мастерство в изображении гармонии предметных реалий мира внешнего и глубины мира внутреннего | Неожиданные и яркие краски, звуки, запахи мира создаются повышенной метафоричностью стихов, динамичностью и музыкальностью художественных образов. Настроение преобладает над мыслью, мысль "растворена" в музыке, которая тоже есть проявление красоты |

| Мастерство поэта в создании фонетических и живописных образов, сочетание звукописи с неожиданной палитрой красок, цветных образов | Мастерство в использовании параллелизмов, повторов, периодов, ритмических пауз, богатство и глубина поэтических интонаций, звуковой инструментовки |

Сравнивая стихи А. А. Фета со стихами Ф. И. Тютчева, Н. А. Добролюбов писал: «...талант одного способен во всей силе проявиться только в уловлении мимолетных впечатлений от тонких явлений природы, а другому доступны, кроме того,— и знойная страстность, и суровая энергия, и глубокая дума, возбуждаемая не одними стихийными явлениями, но и вопросами нравственными, интересами общественной жизни».

Итоги: Стихи А.А.Фета несут на себе живой отпечаток русской души. Кому дорога Родина и её природа, тому обязательно придётся по сердцу фетовская поэзия. Афанасий Фет – единственный из золотого созвездия поэтов-орловцев, кто остался навечно в родной земле. Ежегодно, в ту восхитительную пору, когда соловьиный май прощается с нами, а с горы спускается к нам в цветном сарафане лето, шумит – гремит на Орловщине фетовский праздник поэзии. Ликуют Новосёлки – родина поэта. Говорит стихами и звенит песнями Степановка. С букетами цветов спускаются орловцы и гости под холодные своды Клеймёновской церкви, где покоится поэт Афанасий Афанасьевич Фет (Шеншин). И везде будут звучать чудные стихи нашего прославленного земляка.

Мотивы лирики А. А. ФетаЛирика Фета по тематике не очень разнообразна. Это в основном темы любви, природы, личностные переживания - темы, которые присущи практически всем поэтам. Но у каждого есть то, что отличает его поэзию от поэзии других. У Тютчева, например, преобладающим является философский мотив. У Фета основным мотивом, который встречается практически во всех его стихотворениях, является мотив огня. Ему в лирике противопоставлен мотив воды, моря. Можно встретить мотивы полета, гадания, двоемирия.

Мотив огня, как я уже упоминала, основной. Огонь был стихией Фета, так же как у Тютчева стихией была вода. Наверное, правы были мудрецы, когда говорили, что каждому человеку соответствует своя стихия. Огонь в поэзии Фета имеет свои образы. Это - заря, закат, костер, лампа, звезды. Как видим, это не только то, что в прямом смысле относится к огню, но и то, что отдаленно напоминает его. Огонь в жизни Фета связан еще и с личностными переживаниями. Его любимая девушка - Мария Лазич - погибла от огня, уронив горящую спичку на платье. В стихотворении «Весеннее небо глядится...» огонь представлен в виде своего маленького собрата - огонька. Этот огонек вызывает у нас чувство жалости, но мы знаем, что он может быть частичкой чего-то большого и страшного:

Вдали огонек одинокий

Трепещет под сумраком липок;

Исполнена тайны жестокой

Душа замирающих скрипок.

В этом стихотворении вводится образ скрипки, которая вызывает в нашем сознании протяжные, печальные мелодии, и это еще больше убеждает нас в чем-то грустном и плачущем. Огонь в лирике Фета часто связывается с одиночеством:

Как на черте полночной дали

Тот огонек,

Под дымкой тайною печали

Я одинок...

Эти строки напоминают нам предыдущее стихотворение, в нем чувствуется та же печаль и грусть. Недаром здесь одиночество существует «под дымкой тайною печали». Когда мы говорим о мотиве огня, мы имеем в виду огонь не только, допустим, костра, но и свечи:

...Зеркало в зеркало, с трепетным лепетом,

Я при свечах навела,

В два ряда свет - и таинственным трепетом

Чудно горят зеркала.

В этих строчках огонь, свеча сопровождают ритуал гадания. Поэтому огонь здесь воспринимается как нечто таинственное. Можно предположить, что это сближаются два мира - мир земной и мир небесный. Еще одно стихотворение, где гадание связано с чем-то личным:

...Помню я, старушка няня

Мне в рождественской ночи

Про судьбу мою гадала

При мерцании свечи.

Слова: «свеча», «ночь», «судьба»... В этот ряд хочется добавить слово «тайна». Наверное, и само гадание есть тайна, которую постигнуть могут немногие. Тайну судьбы поэта раскрывает перед нами старушка няня. Но поэт прерывает свое стихотворение, так и не сказав нам, что нагадала няня. В это, мне кажется, вложен философский смысл: зачем знать свою судьбу раньше времени. Какая ночь! Алмазная роса Живым огнем с огнями неба в споре, Как океан, разверзлись небеса, И спит земля - и теплится, как море. Здесь рядом с огнем присутствует вода. Эти две стихии - основные в природе. В стихотворении они противопоставляются друг ДРУГ) благодаря чему от этих строк веет спокойствием и умиротворенностью. Это спокойствие усиливает словосочетание «и теплится, как море». Здесь море - не грозная стихия, но что-то безобидное и очень красивое.

В творчестве Фета часто встречается мотив полета. До него его использовал Островский в пьесах «Бесприданница» и «Гроза», главные героини которых тоже хотели летать. Но у Фета полет не отвлеченный. Это, например, полет птицы:

Зато, когда пора приспела,

С гнезда ты крылья распустил

И, взмахам их доверясь смело,

Ширяясь, по небу поплыл.

Мотив полета у Фета в разных стихотворениях имеет разное значение. В одних случаях он обозначает приход новой жизни, возвращение любовь. В таких стихотворениях используются образы бабочки, сокола. В других стихотворениях полет - это переход в другой мир, в вечность. Такой полет символизируют грачи, осенние листья, слетающие с деревьев. Сюда можно отнести стихотворения «Опять осенний блеск денницы...», «Бабочка». Эти стихотворения яркие, от них веет солнцем, теплом.

В стихотворении «На кресле отвалясь, гляжу на потолок...» показан полет грачей по кругу, Круг - это символ вечности. Здесь подразумевается смерть, но смерть не как конец, пустота, а как вечность. Символом смерти у Фета является и пчела, с которой поэт тоже связывает мотив полета.

На протяжении всего творчества А. А. Фета в стихотворениях поэта прослеживаются часто повторяющиеся мотивы природных стихий (огня, воды), движения и полета, двоемирия, гадания, времен года и некоторые другие. Конечно, акцентуация поэта на какие-либо определенные моменты носит в его творчестве относительный характер. Переживания лирического героя многим напоминает внутренние переживания Фета. Многие из его стихотворений в некотором образе являются отражением его душевного состояния. Например, мотив закономерности смены времен года свидетельствует о переменном состоянии души поэта. В стихотворениях, где поэт описывает какое-то одно время года ("Уж верба вся пушистая"), мы понимаем, что душу поэта ничего не тревожит. Мы проникаемся чувством ласки и нежности, мы с нетерпением ждем весны. Однако в некоторых стихотворениях поэта отражена быстрая смена времен года, что свидетельствует о внутренних переживаниях Фета.

Мотив гадания, присутствующий в стихотворениях поэта, свидетельствует о желании предвидеть свою судьбу, которая так и не раскрывает всех своих тайн ("Помню я: старушка-няня").

В последние годы Фет, будучи уже пожилым человеком, преимущественно писал о любви. Его герой - это горячий и пылкий юноша. Особенно популярными становятся такие стихотворения как "Нет, я не изменил", "Еще люблю, еще томлюсь" и некоторые другие. Сквозным мотивом любовной лирики поэта является воплощения огня. Его стихотворения были посвящены только одной девушки, к которой он испытывал самые нежные и искренние чувства, Марии Лазич. По мнению многих людей, ее смерть была случайной, якобы ее платье вспыхнула от зажженной спички. Но некоторых не оставляет мысль, что девушка покончила жизнь самоубийством. В своих стихотворениях Фет обращается к возлюбленной как к живому человеку. Его воспоминания настолько ярки и эмоциональны, что читателю, который ближе знакомится с биографией поэта, порой трудно понять, почему А. А. Фет перестал общаться с Марией, отказавшись жениться на ней. Мотив любви и горения тесно переплетаются в последних стихотворениях поэта, в одном из которых его лирический герой назовет себя "палачом". Образ живого героя, чья душа давно умерла, переплетается с образом погибшей героини, которая продолжает жить в его воспоминаниях.

Любовная лирика А. А. Фета многим отличается от стихотворений, посвященных красоте природы. Поэт безбоязненно описывает свои чувства и переживания. Прибегая к различным методам, он открывает свою душу читателям, ничуть не опасаясь общественного мнения. Трагедия неразделенной любви прослеживается во многих стихотворениях Фета, в которых раскрываются нам многие факты из его биографии.

Что такое мотив? Мотив — это смысловой элемент художественного текста, повторяющийся в пределах ряда произведений. В творчестве любых писателей и поэтов можно встретить ряд предметов, понятий или явлений, которые встречаются в их произведениях. Как правило, тематика мотивов представляет собой синтез творчества поэта (писателя) и его любви. Такую закономерность можно выделить в стихотворениях А. А. Фета, на которые большое влияние оказали внутренние переживания самого автора, его мировоззрение и отношение к окружающей обстановке. Мы рассмотрим основные мотивы: во-первых, мотив огня и, в противопоставление ему, мотив воды, моря, во-вторых, это мотивы времен года и гадания, мотивы двоемирия, полета, которые являются одним из главных мотивов, это и антологические мотивы. А теперь рассмотрим каждый из мотивов в отдельности, обращаясь к примерам.

Первое, что мы рассмотрим, — это мотив огня в творчестве А. А. Фета, который является одним из главных мотивов в стихотворениях рассматриваемого нами поэта. Под огнем мы подразумеваем луну, закат, зарю, лампу, костер (то есть огонь в прямом смысле) и звезды, а также все то, что у нас ассоциируется с мотивом огня. Этот мотив не случайно столь часто встречается в творчестве Афанасия Фета, как я уже упоминала, мотивы складываются из творчества и его любовных перипетий. Огонь в жизни Фета оставил темный отпечаток: от огня погибла его возлюбленная Мария Лазич — она по неосторожности подожгла свое белое платье горящей спичкой. Быть может, это настолько ранило поэта, что он посвятил большую часть своих стихотворений такой ужасающей стихии, как огонь.

...Как на черте полночной дали

Тот огонек,

Под дымкой тайною печали

Я одинок...

В этом стихотворении А. А. Фет сравнивает себя с огнем, но не как со стихией, а с “огоньком” — частичкой всего огня, то есть Фет — одинокий маленький человек среди всего человечества. Вторая и четвертая строки стихотворения отличаются от первой и третьей — они короче, что создает какой-то особый ритм стихотворения, когда читаешь, такое ощущение, что спотыкаешься. В этом отрывке преобладают такие звуки, как “о”, “л” и “и”, что означает нежность, печаль, тоску, какие-то мягкие вещи, и в то же время боязнь.

Строки уже из другого стихотворения А. А. Фета (“Весеннее небо глядится...”) рисуют нам похожую картину:

...Вдали огонек одинокий

Трепещет под сумраком липок;

Исполнена тайны жестокой

Душа замирающих скрипок...

Здесь “огонек” представлен маленькой частичкой чего-то большого и страшного, но эта частичка скорее нас не пугает, а, наоборот, вызывает чувство жалости. Преобладающие звуки стихотворения — “о”, “е”, “к”, что дает нам право судить о легких, печальных и ленивых действиях. Это чувство еще более утверждается в нашем сознании, когда мы видим слово “скрипка”, ведь при игре на скрипке особо хорошо получаются заунывные и печальные произведения, и, может быть, поэтому у нас возникает мысль о чем-то грустном и плачущем. А в данных строках “скрипка” представлена нам с очень красивым и печальным эпитетом: “замирающая”. В этой строфе перед нами предстает картина одиночества (“огонек одинокий”). Но когда мы говорим о мотиве огня, мы подразумеваем не только огонь в виде костра, но и огонь свечи, лампы. Мотив свечи у А. А. Фета связан с гаданием. И это не случайно. Ведь мерцание свечи представляет собой изображение жизни человека: пока горит свеча — жив человек. Вспомним слова Базарова из романа Тургенева “Отцы и дети” перед смертью: “Дуньте на умирающую лампаду, пусть она погаснет”. Смысл этих слов можно понять как то, что Базаров, будучи “умирающей лампадой”, хотел умереть, чтобы дальше не мучиться. Но вернемся к стихотворениям Фета:

...Зеркало в зеркало, с трепетным лепетом,

Я при свечах навела,

В два ряда свет — и таинственным трепетом

Чудно горят зеркала...

В этих строках огонь окутан таинственной пеленой, ведь все происходит во время гадания, когда сближаются и, может быть, соединяются два мира: мир земной и мир небесный. Для Фета границей этих двух миров является круг, мотив которого не был чужд для поэта. С точки зрения эвфонии в этой строфе преобладают звуки “е”, “з” и “а”, что передает нам нежные, мягкие вещи, а также внезапный страх, вызываемый гаданием.

И другое стихотворение, где присутствует мотив свечи, связано с гаданием:

...Помню я: старушка няня

Мне в рождественской ночи

Про судьбу мою гадала

При мерцании свечи...

В этом четверостишии таится что-то странное и непознанное. Складываются ощущения скрытости, какого-то ритуала, ведь любое гадание — это ритуал.

С мотивом огня можно соотнести мотив “зари и заката”, которые отождествляют огонь солнца.

...На пажитях немых люблю в мороз трескучий

При свете солнечном я снега блеск колючий,

Леса под шапками иль в инее седом,

Да речку звонкую под темно-синим льдом...

Это стихотворение, в отличие от других, пронизано солнечными нитями, и оно нам уже не кажется столь печальным, как описываемые выше примеры. Чувствуется в этом отрывке какой-то юношеский задор и веселость. Звук “а”, который мы встретили в этом стихотворении, говорит нам о великолепии великого пространства. Самым, пожалуй, загадочным мотивом огня является мотив луны. Луна, хотя многих она и завораживает, является неблагоприятным явлением в жизни любящих друг друга сердец. Если встречаться при луне, то незамедлительно последует расставание. Поэтому образ луны овеян пеленой тайны и неведения:

...Тихая, звездная ночь,

Трепетно светит луна,

Сладки уста красоты

В тихую, звездную ночь...

Это унылое стихотворение; изобилие “у” в последней строке говорит нам о скорби, унынии. Луна сама по себе загадочна, а в данном примере она “трепетно светит”, что приносит в наши сердца еще большую боязнь и неуверенность по отношению к ней.

Всем известно, что светлячки связаны с такими мотивами, как огонь, ночь, луна. Они светятся, значит, излучают свет, но их свет необычный, они “вырабатывают его “своим телом”:

...Я жду... соловьиное эхо

Несется с блестящей реки,

Трава при луне в бриллиантах,

На тмине горят светляки...

И как в противопоставление рассмотрим мотив воды. Вода в творчестве Фета не занимает столь большое место, как огонь. И здесь хочется упомянуть творчество предшественника — Ф. И. Тютчева, у которого наиболее часто встречаются мотивы воды. Творчества А. А. Фета и Ф. И. Тютчева как бы поглощают друг друга, как поглощают себя две стихии — огонь и вода:

...Нет ответа...

Мелкие волны что-то шепчут с кормою,

Весло недвижимо,

И на небе ясном высоко сверкает зарница...

Море — это стихия. Но в данном отрывке А. А. Фет хочет представить волны моря как нечто безобидное (“мелкие волны”). С точки зрения эвфонии здесь преобладают звуки “л”, “н”, “е” — это дает право нам думать о вещах личных, нежных и ласковых.

Один из интересных мотивов, который мы встречали при чтении стихотворений и о котором мы уже говорили, — это мотив гадания и все, что с ним связано: двоемирие, свеча, зеркало, ночь (луна). Эти понятия рисуют в нашем воображении картину, которая скрывает в себе много тайн:

...Няня добрая гадает,

Грустно голову склоня,

Свечка тихо догорает,

Сердце бьется у меня...

На последних строках наше внимание возрастает, и мы уже готовы увидеть судьбу, что же нагадала няня, но тут стихотворение заканчивается, оставляя нас в полном неведении. Может быть, в полном неведении осталось все человечество, так и не узнавшее свою судьбу... Есть один мотив, который можно встретить в ряде произведений многих поэтов, — это тема времен года:

...Уж верба вся пушистая

Раскинулась кругом;

Опять весна душистая

Повеяла крылом...

Времена года можно сопоставить с внутренним миром героя. В данном примере Фет описывает весну, что дает право судить о том, что в данный момент (то бишь тогда, когда автор писал это стихотворение) душу поэта ничто не тревожит. Преобладание звуков “е” и “и” подтверждает этот факт, у читателя или слушателя возникает чувство ласки и нежности. Но есть такие случаи, когда в одном стихотворении сменяются осень и весна, что говорит нам о резкой смене настроения поэта. Фет, как и Ф. И. Тютчев, свои стихотворения не писал, а “записывал”. Он их писал где угодно и когда угодно. И то, что автор чувствовал в тот момент, когда материализовывал свои мысли на бумаге, отражается в стихах.

Мотив полета, о котором сейчас пойдет речь, встречается не только в стихотворениях Фета, но и в прозаических произведениях. Например, у Островского в пьесах “Бесприданница” и “Гроза”, где главные героини хотели летать. Но их полет превратился в падение. Мотив полета можно ассоциировать с полетом птиц, пчелы, светлячков и цветов, а также творческий полет самого автора.

Вот строки, в которых содержится мотив полета птицы:

...Слышишь ли ты, как шумит вверху угловатое стадо?

С криком летят через док к теплым полям журавли,

Желтые листья шумят, в березнике свищет силища.

Ты говоришь, что опять теплой дождемся весны...

Это стихотворение символизирует надежду на лучшие времена: Это стихотворение (в частности, первые четыре строки) построено на вопросе, и, может быть, этот вопрос обращен не к единичному собеседнику, а ко всем людям на свете. При его чтении у нас возникает чувство нежности и ласки и в то же время гнев, зависть и даже боязнь из-за преобладания таких звуков, как “и”, “о” и “у”.

Мотив птицы, пчелы и полета является древним мотивом души, например, пингвин символизирует души умерших. У Фета пчела — это смерть. Быть может, это из-за ее неприятного жужжания, которое вызывает у нас неприятные чувства и мысли. Но мед — это символ познания поэзии. Наверное, поэтому нам бабушки и дедушки советуют все время есть мед, ведь они знают, что он очень полезен. Но вернемся к лирике Фета.

В его творчестве можно встретить ряд стихотворений, посвященных возлюбленной поэта, Марии Лазич. Это такие стихотворения, как “Alter ego”, “Ты отстрадала, я еще страдаю...”, “Дома снились мне вопли рыданий твоих...”, “Нет, я не изменил. До старости глубокой...”, “Старые письма”. По одним только строкам у нас уже складывается ощущение грусти, скорби и печали. Приведем строки из стихотворения “Alter ego:

...Ты душою младенческой все поняла,

Что мне высказать тайная сила дала,

И хоть жизнь без тебя суждено мне влачить,

Но мы вместе с тобой, нас нельзя разлучить...

“Alter ego” в переводе с латинского означает “второе я”, то есть Фет считает Марию Лазич своей частичкой, своим вторым “я”. В отрывке преобладают звуки “о”, “а”, “л”, что дает нам право сказать, что это стихотворение печальное, в котором видно великолепие и в то же время внезапный страх, страх перед тем, как жить дальше в одиночестве.

И завершить наше путешествие по лирике А. А. Фета хотелось бы стихотворением, созданным в духе античной лирики, — это стихотворение “Диана” (мы знаем, что Диана — это богиня охоты).

...Богини девственной округлые черты,

Во всем величии блестящей наготы,

Я видел меж дерев над ясными водами,

С продолговатыми, бесцветными очами

Высоко поднялось открытое чело...

В этих строках перед нами предстает необычный образ “чистой” богини. Это стихотворение полно нежных и легких вещей. А. А. Фет смог передать словами всю прелесть этой богини — тонкой, чистой и нетронутой...

Нужно отметить, что лирика Афанасия Фета представляет собой уникальное “событие” как той эпохи, в которой жил сам автор, так и эпохи, в которой живем мы — читатели его произведений. Для меня стихи Фета — это маленькие зарисовки из его жизни, в которые ты сам мгновенно проникаешь и переживаешь вместе с автором. Его стихотворения разногранны, что доказывается тем количеством и разнообразием мотивов, которые мы рассмотрели. Традиции Фета в дальнейшем продолжат символисты: Блок, Соловьев — это говорит нам о том, что такие стихи всегда затронут сердце читателя.

«…Шепот, робкое дыханье…»

Какое чувство является в стихотворении доминирующим? Меняется ли настроение по ходу текста?

Какой характер придает тексту его безглагольность, фрагментарность описаний? Можно ли говорить о фрагментарности, случайности чувства или оно целостно?

Как слились воедино образы природы и внутреннего состояния человека в каждой строфе стихотворения?

Какой смысл выявляется при анализе поэтического пространства стихотворения? Сопоставьте для этого первую и вторую строфы.

Как краски и звуки помогают понять чувства лирического "я"? Почему в первой строфе внешний мир и внутреннее состояние человека воспринимается, в основном, на слух, а во второй строфе -- зрительно?

Какие метафорические образы становятся ключевыми в третьей строфе? Как в ней звучит цветовая гамма? Можно ли говорить о символике цвета?

П

очему венец любовного свидания -- слезы, а в мире природы -- заря? Почему слово "заря" повторяется дважды?

очему венец любовного свидания -- слезы, а в мире природы -- заря? Почему слово "заря" повторяется дважды?

Стихотворение начинается с появления самих героев: «…Шепот, робкое дыханье…».

И не случайно со слова «шепот», ведь ночью нельзя кричать, тем более на свидании. Отсюда и дыхание – робкое. Это говорит и о том, что герои все-таки юны.

Со второй строчки в ткань произведения «вплетен» и еще один герой – соловей. Он не просто созерцает мир и влюбленных, он еще и поет: «…Трели соловья…», - дополняя прекрасную картину любви, царящей «во вселенной».

Третья и четвертая строка знакомят нас с ручьем. Но у Фета это не просто географическое понятие, это еще и фон, и следующий герой этого стихотворения. У поэта он олицетворен. Ручей спит («…сонного…»). И в то же время движется («…колыхание…»). И вода в ручье похожа под лунным светом на серебро, поэтому Фет использует метафору: «…Серебро и колыханье сонного ручья…».

Композиционно стихотворение делится на три части. И начало второй части: «…Свет ночной, ночные тени…», - это уже середина ночи. То есть вторая часть передает не только глубину ночи, но и глубину чувств героев. Ночь прекрасна, ничто не мешает влюбленным.

Чувства героев развиваются от «шепота» и «робкого дыханья» к «ряду волшебных изменений милого лица». Поэт не описывает событий, а единственной строчкой смог раскрыть всю гамму чувств, переживаемых героями.

Третья часть – утро: «…И заря, заря!…»

Но какое оно у Фета! Читатель переносит свой взгляд на небо. Перед нами «дымные тучки». Эпитет «дымные» подчеркивает их легкость, невесомость, чистоту, и это не случайно, ведь в стихотворении речь идет о любви. Автор использует цветную символику: «…пурпур розы, отблеск янтаря…». И перед нами возникает картина зари, раннего утра с легкими облаками, окрашенными в розовато-желтоватый цвет…

Влюбленные даже не заметили, как пришла ночь, для них она пролетела как одно прекрасное мгновение, может быть, поэтому в конце стихотворения появляется слово – «…слезы…» - говорящее о том, что наступает миг расставания.

Все стихотворение представляет собой одно предложение, состоящее из однородных членов – подлежащих (между ними ставится запятая). Оно и читается на одном дыхании, с перечислительной интонацией. Полностью все стихотворение – это одно большое назывное предложение.

Кстати, назывными являются односоставные предложения, в которых утверждается наличие предметов или явления: «Шепот, робкое дыханье…»

Назывные предложения в основном очень кратки (лаконичны), но не всегда (как мы убедились). Называя предметы, указывая место или время, назывные предложения сразу же вводят читателя в обстановку действия: «..Свет ночной, ночные тени, тени без конца…».

В назывных предложениях подлежащее может распространяться только определениями: «…Робкое дыханье…».

Приемы построения стихотворения, используемые поэтом, изобразительно-выразительные средства направлены на то, чтобы передать главную мысль произведения: любовь – прекрасное чувство на Земле. Вследствие всего этого стихотворение А. А. Фета «Шепот, робкое дыханье, трели соловья…» - это все же прекрасная картина, с посягательствами на законы поэтики.

«Я пришел к тебе с приветом» (1843)

Как вы думаете, кому поэт хочет "рассказать" о своих впечатлениях?

Докажите, что на первом плане стихотворения не картины природы, а чувства человека.

Проследите динамику чувств поэта. Почему от реалий природы его чувства устремляются к творчеству?

В стихотворении 4 строфы, первые две – о пробуждении природы, вторые две – о состоянии души лирического героя. Строфы выдержаны в строгом соответствии друг другу, это называется психологическим параллелизмом.

1 четверостишие – о солнце, разбудившем все вокруг, эпитет «горячим» придает солнечному свету живительную силу. Последняя строка «по листам затрепетало» вызывает звуковую и зрительную ассоциации. Вся строфа наполнена энергией света.

Я пришел к тебе с приветом,

Рассказать, что солнце встало,

Что оно горячим светом

По местам затрепетало.

2 строфа: Энергия солнечного света разбудила лес, который проснулся «весь», «веткой каждой, каждой птицей встрепенулся». Эти пробуждения передаются через лирического героя, через его чувства, переполненные весенним настроением. Это не пейзажная зарисовка, а впечатления лирического героя.

Рассказать, что лес проснулся,

Весь проснулся, веткой каждой,

Каждой птицей встрепенулся

И весенней полон жаждой.

Но в этом стихотворении есть и лирическая героиня, к которой обращена первая строка первой строфы: «Я пришел к тебе с приветом / Рассказать...»

3 строфа. 1 строка продолжает начало стихотворения: «Рассказать, что с той же страстью...» Предыдущие 2 строфы создают атмосферу света, радости, полученной от энергии солнца, переливающуюся в энергию чувства лирического героя:

К ак вчера, пришел я снова,

ак вчера, пришел я снова,

Что душа все так же счастью

И тебе служить готова.

Картины природы передают состояние счастья лирического героя, его уверенность в своих чувствах:

Что душа все так же счастью

И тебе служить готова.

Последняя строфа добавляет последний штрих к состоянию души, излучающей радость и веселье. Когда душа поет, ум - молчит:

Что не знаю сам, что буду

Петь-но только песня зреет.

Фет – тончайший лирик, он способен уловить и отразить в словах все оттенки настроения, наполнить слова особым смыслом, на который откликается душа. И в этом стихотворении, как и во многих других, мы наблюдаем волшебную силу, которую Фет заключает в слова, подбирая их таким образом, что они создают мелодию – в каждом стихотворении свою. В этом стихотворении – мелодия весны, счастья, радости, солнечного света. Все эти отдельные мелодии сливаются в одну – мелодию юной души, окрыленной любовью.

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…»В чем сложность эмоционального состояния лирического "я" этого стихотворения? Какие противоречивые чувства владеют его душой? Как это выражается в лексике и синтаксисе первой-второй строф?

Какой характер придают внутреннему миру лирического субъекта короткие предложения первой строфы? Какой поэтический смысл при этом выявляется?

Изменилось ли настроение в третьей-четвертой строфах? Каковы ключевые слова последней строфы? Есть ли смысловая и стилистическая разница в словах "веровать" и "верить"?

Вторая и четвертая строфы заканчиваются одинаково. Какой поэтический смысл при этом выявляется?

Что изменилось в отношении лирического "я" к жизни, когда "много лет прошло"? Почему он готов забыть обиды судьбы и поверить в бесконечность жизни? Что дает ему жизненные силы?

Выявите ключевые образы текста, проанализировав ряды существительных, прилагательных и глаголов. Как взаимосвязаны образы - смысловые доминанты? Какой поэтический смысл выявляют эти взаимосвязи?

Прослушайте романс Н. Ширяева "Сияла ночь. Луной был полон сад..." на стихи Фета. Удалось ли композитору сохранить мелодию стихотворения, эмоциональность образного ряда?

Тема любви ярко прозвучала в относящемся к поздней лирике Фета стихотворении «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…». Это стихотворение было написано 2 августа 1877 года. Оно посвящено непосредственно музыке и пению, и поэтому автор относит его к циклу «Мелодии».

Стихотворение «Сияла ночь…» было создано поэтом под впечатлением одного музыкального вечера в кругу друзей и посвящено Татьяне Андреевне Берс, в замужестве Кузминской, которой Фет был одно время увлечен. Девушка пела на этом вечере, так как была замечательной певицей, профессионально занималась музыкой. Кузминская – сестра жены Л. Н. Толстого - стала прототипом Наташи Ростовой в романе «Война и мир». В эпизодах толстовского романа и в стихах Фета мы можем услышать звуки ее пения:

Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали,

Как и сердца у нас за песнию твоей.

Для Фета лирическая героиня – земное воплощение красоты жизни, ее высокого «звука».

В данном стихотворении доминирует образ любви – воспоминания, которому время неподвластно:

И много лет прошло, томительных и скучных,

И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь…

А.А. Фет использует глаголы в форме прошедшего времени («пела», «много лет прошло», «струны дрожали»), ведь былая любовь – это только воспоминание, которое оставило яркий след в его жизни. Стихотворение переполнено чувствами автора. В нем заложена сила лирического переживания, и в какой-то степени автор даже укоряет себя за то, что он долгое время не мог найти себе места, не мог думать ни о чем другом, кроме Т. А. Берс:

Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки,

А жизни нет конца, и цели нет иной…

Для Фета любовь есть единственное содержание человеческого бытия, единственная вера. Порыв страсти чувствуется в стихотворении «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…».

В начале стихотворения тихая картина ночного сада контрастирует с бурей в душе поэта:

Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали

Лучи у наших ног в гостиной без огней.

Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали,

Как и сердца у нас за песнию твоей.

Как и сердца у нас за песнию твоей.

Природа и любовь взаимосвязаны в стихах Фета. Эти понятия родственны, и они выражают сущность бытия. Когда эти понятия сливаются в единое целое, рождается первозданная красота.

Очень выразительно начало стихотворения: «Сияла ночь». Это оксюморон, ведь ночь – темная, черная, данный стилистический приём подчеркнут инверсией: сказуемое предшествует подлежащему.

Это необычайная ночь, праздничная, светлая от луны. А. А. Фет – певец ночи, изнутри осветленной, гармонической, дрожащей мириадами огней. «Сияла ночь» - типично фетовское словосочетание.

Гостиная в стихотворении – продолжение сада: «Лежали лучи у наших ног в гостиной без огней». Первая строфа не столь четко определяет мотив воспоминания давно минувшего чувства.

Стихотворение “Сияла ночь…” наполнено звуковыми повторами. Они воспринимаются Фетом, как явление прекрасного в поэзии. Сонорные в русском языке, в частности «р» и «л»,- самые звучные, певучие согласные. Именно на повторных сонорных строится в стихотворении звуковой образ, и он поддерживает, подчеркивает образ живописный. Стихотворение “Сияла ночь”, как и многие другие стихотворения Фета, отличаются стройностью тона и стройностью композиции. Одно вытекает из другого, последующее продолжает и развивает предыдущее. Лирическое повествование идет с нарастанием: нарастает чувство к смысловому итогу. Такого рода стиховые композиции производит особенно сильное впечатление.

Пережив настоящую любовь, Фет тем не менее не опустошен, и всю свою жизнь он хранил в памяти свежесть своих чувств и образ любимой. А мотив страдания, слез, плача, рыдания обостряет чувство жизни и красоты:

Ты пела до зари, в слезах изнемогая,

Что ты одна - любовь, что нет любви иной,

И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя,

Тебя любить, обнять и плакать над тобой.

В стихотворении часто повторяется слово «любовь» и «любить», что говорит о главной теме произведения. Любовь – это жизнь, и нет ничего на свете важнее этого чувства. Желание любить подчеркивается рефреном: «Тебя любить, обнять и плакать над тобой».

Заключительные строфы стихотворения содержательно и композиционно значимы. Последняя строфа композиционно параллельна второй, содержащей поэтическую идею:

Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки,

А жизни нет конца, и цели нет иной,

Как только веровать в рыдающие звуки,

Тебя любить, обнять и плакать над тобой!

Построенная на отрицании строфа заканчивается дословным повтором второй строфы. Изменился лишь знак препинания: точка уступает место восклицанию.

Раскрытый рояль, дрожащие струны, раскрытые сердца – метафорическое значение слов явно вытесняет номинативное. Автор использует олицетворение: «летали лучи». Он одушевляет природу.

Стихотворение «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» написано шестистопным ямбом, четверостишиями с чередованием женских («лежали – дрожали») и мужских («огней – твоей») рифм. Стихотворение написано длинными строками, с обилием вокализмов: «Ты пела до зари, в слезах изнемогая…». Эти длинные строки звучат протяжно, как будто поются.

Стихотворение очень мелодично. По свидетельству Салтыкова – Щедрина, романсы Фета «распевает чуть ли не вся Россия». Любовная лирика А. А. Фета дает возможность глубже понять его общефилософские, а также эстетические взгляды, заглянуть в мир его души и переживаний. Хочется снова и снова обращаться к его мелодичным стихам, наполняться ими, впускать в душу эту немудреную красоту, становиться лучше, богаче и чище духовно от высокого общения с творениями мастера.

«Я тебе ничего не скажу…»

Поздняя лирика Фета характеризуется образностью и романтичностью, однако имеет одну отличительную особенность – в ней присутствует грусть человека, который, пройдя большой и сложный жизненный путь, переосмысливает ценности. Судьбу поэта сложно назвать счастливой. Являясь сыном дармштадского судьи Иоганна Фета, он родился в России, куда его мать бежала с помещиком Афанасием Шеншиным. Мальчик был усыновлен, однако после смерти отчима выяснилось, что сделано это было незаконно, и подросток лишился не только дворянского титула, но и огромного состояния. Кроме этого, родной отец поэта вычеркнул его из завещания, лишив средств к существованию.

В итоге, когда молодой Афанасий Фет знакомится со своей дальней родственницей Марией Лазич и влюбляется в девушку, их роман заканчивается расставанием. Поэт не хочет жить в нищете, поэтому отказывается жениться на Марии, приданое которой, по его понятиям, весьма скромное. В отместку судьба наносит Фету жестокий удар: через несколько дней после разрыва с возлюбленным Мария Лазич погибает во время пожара.

Д олгие годы, посвященные достижению финансового благополучия, Афанасий Фет старается не вспоминать в той, в которую был так безоглядно влюблен. Он даже женится на купеческой дочери Марии Боткиной, чем значительно увеличивает свой капитал. И лишь в последние годы жизни поэт осознает, что ради материального благополучия отказался от самого ценного дара, который только может получить человек от судьбы. Он предал свою возлюбленную и, тем самым, обрек себя до конца дней на страдания и одиночество.

олгие годы, посвященные достижению финансового благополучия, Афанасий Фет старается не вспоминать в той, в которую был так безоглядно влюблен. Он даже женится на купеческой дочери Марии Боткиной, чем значительно увеличивает свой капитал. И лишь в последние годы жизни поэт осознает, что ради материального благополучия отказался от самого ценного дара, который только может получить человек от судьбы. Он предал свою возлюбленную и, тем самым, обрек себя до конца дней на страдания и одиночество.

Было бы ошибочно утверждать, что семейная жизнь поэта сложилась несчастливо. Мария Боткина буквально боготворила своего мужа и была ему не только заботливой женой, но и верной помощницей. Афанасий Фет очень ценил преданность супруги, однако не мог с собой ничего поделать – память постоянно рисовала в воображении образ той, другой Марии, с которой он мог быть по-настоящему счастлив. О своих душевных переживаниях поэт никому не рассказывал, лишь время от времени доверял их бумаге. Одним из многочисленных произведений, которые он посвятил одновременно и Марии Лазич, и собственной жене, является стихотворение «Я тебе ничего не скажу», созданное в 1885 году. К этому времени Фет уже смертельно болен, и прекрасно осознает, что жить ему осталось совсем немного. Поэтому в своей лирике он словно бы пытается искупить вину перед погибшей возлюбленной, вновь и вновь признаваясь ей в своих чувствах. Но при этом автор понимает, что его законной супруге совсем необязательно знать о том, что именно происходит в его душе. Эта кроткая и терпеливая женщина не заслуживает того, чтобы страдать. Поэтому поэт уверяет и ее и себя в том, что все хорошо, однако в стихотворении указывает: «Я тебе ничего не скажу, и тебя не встревожу ничуть». Эта фраза означает лишь то, что он не готов раскрыть перед супругой свое сердце, и спустя почти 30 лет совместной жизни признаться ей в том, что все эти годы любил другую.

Автор строго хранит свою тайну и ведет вполне обычный для состоятельного помещика образ жизни. Однако ночью он предается мечтам и воспоминаниям, которые сравнивает с ароматом цветов. «Раскрываются тихо листы, и я слышу, как сердце поет», — делится своими впечатлениями Афанасий Фет. Его любовь – призрачна и эфемерна, однако именно она дает автору ощущение полноты жизни. «И в больную, усталую грудь веет влагой ночной… я дрожу», — отмечает поэт, осознавая, что именно в такие моменты бывает по-настоящему счастлив. Однако свой секрет он намерен унести в могилу, не учтя лишь тот факт, что Мария Боткина давно в курсе неудавшегося юношеского романа своего мужа, она жалеет Афанасия Фета и готова потакать любым его капризам, лишь бы увидеть тень улыбки на лице человека, которого считает литературным гением.

«Это утро, радость эта…» (1881)Какие предметные реалии рисуют картину весны?

Какие краски, звуки, запахи, характерные для весны, замечает поэт?

Определите характер художественного времени стихотворения. Какой период времени оно охватывает и какой смысл при этом выявляется?

Каким чувством проникнуто стихотворение? В чем состояние природы созвучно состоянию человека? Почему поэт переживает "ночь без сна"?

Тютчев видел в природе загадку, скрытый дневным покровом хаос. А Фет?

Какой характер придают стихотворению его "безглагольность" и многочисленные анафоры?

Какие ещё изобразительно-выразительные средства используются для создания поэтических образов природы и внутреннего состояния человека?

Остановить мгновение… Звучит неправдоподобно. Однако именно это являлось главной задачей импрессионистов. Основное свойство импрессионизма – явное и сконцентрированное представление о красоте как о реально существующем элементе мира, окружающего человека. В полной мере им, этим представлением, обладал Афанасий Афанасьевич Фет. Звуки, шорохи, мимолётные впечатления - не мотивы, а темы фетовского творчества. В своих стихотворениях Фет стремился наиболее естественно и непредвзято запечатлеть весь окружающий его мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные впечатления. Можно сказать, что Фету как поэту-импрессионисту присущ обострённый интерес к неповторимости каждого отдельного мгновения, к оттенкам материальной красоты предметного мира, к тем изменчивым настроениям, которые внушают чуткой душе восходы и закаты, полуденный час и начало сумерек, полет птиц и пробуждение весенней природы.

Особый интерес представляют безглагольные стихотворения А.А. Фета, так называемые безглагольные к артины. "Это утро, радость эта…" - одно из них. Это стихотворение о чудесном, на мой взгляд, времени года - о весне. Весной всё живое на земле пробуждается от зимней спячки и приходит в движение. И главное, к чему стремился Фет, - не упустить, не утратить миг этого безостановочного движения, запечатлеть пробуждение природы; добиться того, чтобы каждая строка "дышала", "звенела", одним словом, "жила".

артины. "Это утро, радость эта…" - одно из них. Это стихотворение о чудесном, на мой взгляд, времени года - о весне. Весной всё живое на земле пробуждается от зимней спячки и приходит в движение. И главное, к чему стремился Фет, - не упустить, не утратить миг этого безостановочного движения, запечатлеть пробуждение природы; добиться того, чтобы каждая строка "дышала", "звенела", одним словом, "жила".

В чём "изюминка" этого стихотворения? Здесь нет ни одного глагола. Но сколько движения, сколько жизненной энергии заложено в каждой строке. Здесь нет ни единой точки (кроме конца стихотворения)! Читаешь это стихотворение на одном дыхании, ни на секунду не останавливаясь, сразу же представляя себе всю весеннюю суматоху. Этот приём "одного предложения" смог как нельзя лучше передать движение жизни, "воскрешение" природы весной:

Это утро, радость эта,

Эта мощь и дня и света,

Этот синий свод,

Этот крик и вереницы,

Эти стаи, эти птицы,

Этот говор вод…

Короткие строки будто "набегают" одна на другую. Фет не случайно написал стихотворение четырёхстопным хореем, где последняя стопа каждой третьей строчки строфы неполная. Благодаря этому задаётся определённый ритм, напоминающий биение сердца. Каждая строка словно "пульсирует".

"Это утро, радость эта…" Первая строка передает ликование весенней природы. Обратим внимание на то, что Фет начинает стихотворение словами "это утро, радость эта", а заключает выражением "это всё весна". Между первой и последней строками - образы, "рисующие" начало, середину и конец весеннего дня. Если приглядеться внимательнее, то мы заметим, что это стихотворение "вмещает" целые сутки, без единого глагола поэт передает движение времени: в первой строфе изображается утро, во второй - день, а в третьей - ночь, наполненная запахами весны, с чарующими трелями соловья. Все образы объединены, связаны анафорой: указательным местоимением "это" в разных формах, что создает эффект движения не только природного времени, но и "поэтической мысли" в стихотворении. Но одновременно с этим - и движение пространства: взгляд лирического героя охватывает и небо, и землю, и мельчайшие частицы окружающего мира.

Фет рассказывает нам о том, как "просыпаются" реки, пчёлы, деревья, и повсюду звучат "зык и свист". В стихотворении только одно прилагательное, находящееся в составе метафоры: "вздох ночной селенья". Как же создается образ весны? Отглагольные существительные "крик", "говор", "свист", "дробь" и слова "зык", "трели" "рисуют" атмосферу весеннего шума. Один лишь образ - "мощь и дня и света" - и мы уже "видим" сияние солнца. Казалось бы, перед читателем обычное перечисление через запятую впечатлений лирического героя:

Эти ивы и берёзы,

Эти капли - эти слёзы,

Этот пух - не лист,

Эти горы, эти долы,

Эти мошки, эти пчёлы,

Этот зык и свист…

Но, читая это строки, сразу же можно представить себе целостную картину и расцветить ее своими красками. Пчелы – золотистые, мошки -серебристые, легкие, пух - зеленовато-желтый, капли - жемчужные… В этом-то вся прелесть стихов Фета, как поэта-импрессиониста. Каждое слово вызывает ряд ассоциаций, для каждого человека – свой. В эту мозаику Фет смог "вместить" образ всей весенней природы. На мой взгляд, поэт хотел донести до нас мысль о том, что весна - это утро, утро года.

"Это утро, радость эта…" - настоящий весенний пейзаж, бережно "нарисованный" поэтом. Каковы же черты импрессионизма в этом стихотворении? Такое впечатление, что Фет изобразил лишь миг, то, что произошло однажды и больше никогда не повторится. Это – картина весны, которую увидел поэт, которая вызвала восторг и пробудила в душе неповторимые чувства. Фет любуется природой; при этом он не столько описывает природу, сколько передает чувство, которая она вызывает.

17