Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования

«Курганский техникум сервиса и технологий»

СЦЕНАРИЙ

ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«День славянской письменности и культуры»

(в рамках реализации проекта по духовно – нравственному воспитанию «Благовест»)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Последние данные показывают, что в России сегодня падает уровень языковой культуры, многие выпускники школ, учреждений профессионального образования не владеют грамотным письмо. Книги, как один из источников развития грамотности, заменяются компьютером и телевизором, не способствующим её развитию. Подростки теряют духовную связь с наследием прошлого, не знают истоков появлений предметов, фактов, явлений и т.д. Таким образом, нарушается преемственность поколений, и мы становимся «Иванами, не знающими родства» Именно поэтому разработка данных методических материалов является важным и актуальными. Знание нашей общей, славянской письменности, истории и культуры, говорит об истинной духовной преемственности, уважительного отношения к памяти предков, их культурному наследию, на котором строилась великая русская культура. Формирование образованного в широком смысле и грамотного в узком смысле, наряду с получением профессии – одна из целей профессионального образования.

При разработке методических материалов использовались следующие подходы:

- исторический (воспитание любви и уважения к окружающим людям, нравственного отношения к обществу, природе, Родине);

- деятельностный (формирование различных видов чувств и качеств в процессе деятельности: литературного чтения, участия в театрализованных сценках, работа со словарём, участие в играх и конкурсах);

- аксиологический (воспитание патриотических чувств);

-личностно-ориентированный (выполнение учащимися тех видов творческой деятельности, которые ими выбраны на основе интересов).

Цель данной методической разработки:

Формирование у обучающихся гражданско-патриотического отношения к своей истории и приобщение к духовным ценностям общества, на которых базируется великая русская культура.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- формирование у обучающихся знаний об истории развития славянской письменности и культуры как одного их аспектов культурного наследия,

- формирование понятия эволюции русского языка,

- сохранение языковой культуры,

- развитие познавательной активности.

Оформление актового зала:

Плакаты с эпиграфами

«Российский язык в полной силе, красоте и богатстве переменам и упадку не подвержен утвердится, коль долго Церковь Российская славословием Божиим на словенском языке украшаться будет»

М. Ломоносов

«Славяне, братья! В славный день культуры, письменности вашей пусть никакой тревоги тень к душе не прикоснётся даже»

«А словеньскый языкъ и русскый одно есть»

Повесть временных лет. XII век

Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР

О Дне славянской письменности и культуры

Придавая важное значение культурному и историческому возрождению народов России и учитывая международную практику празднования дня славянских просветителей Кирилла и Мефодия, Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет:

Объявить 24 мая Днём славянской письменности и культуры

Председатель Верховного Совета РСФСР Б.Н. Ельцин

Москва, Дом Советов РСФСР

Наглядные материалы: 30 января 1991 года

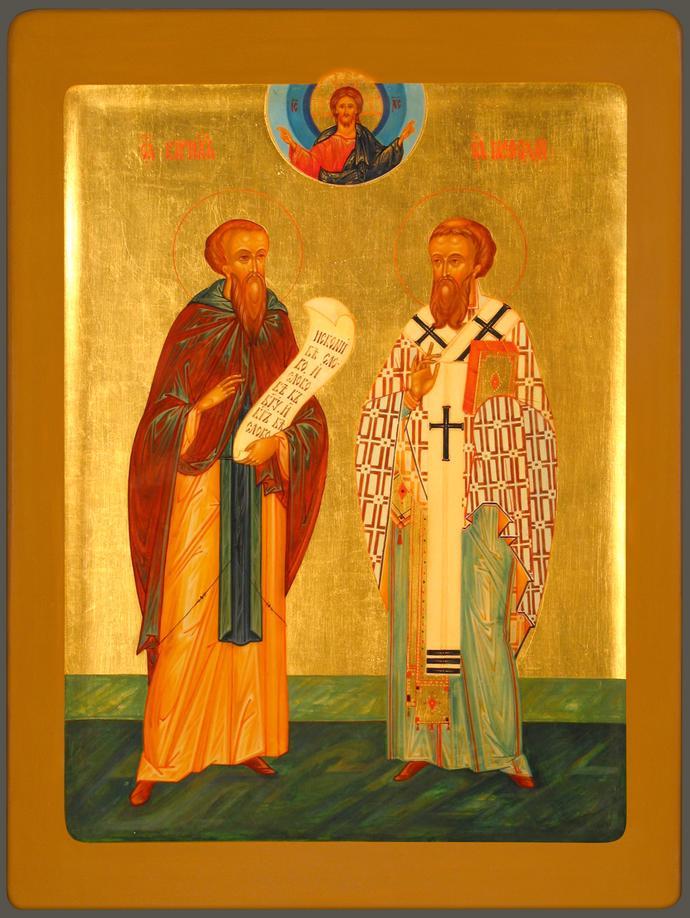

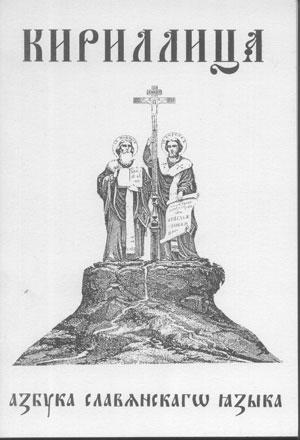

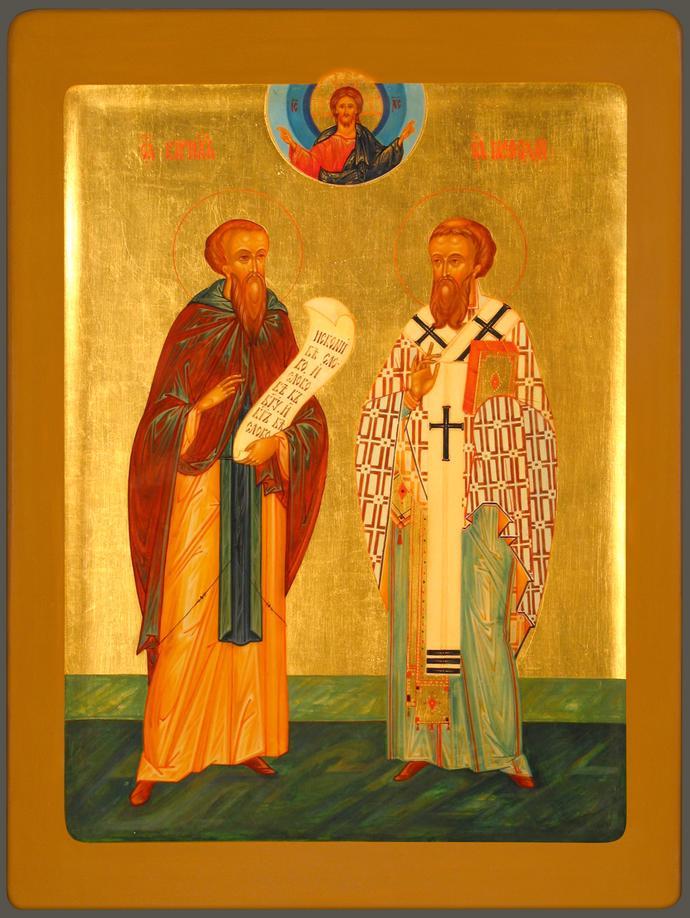

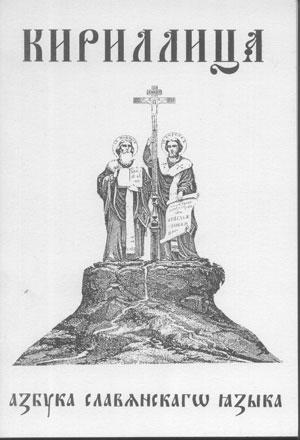

1. Портрет Кирилла и Мефодия.

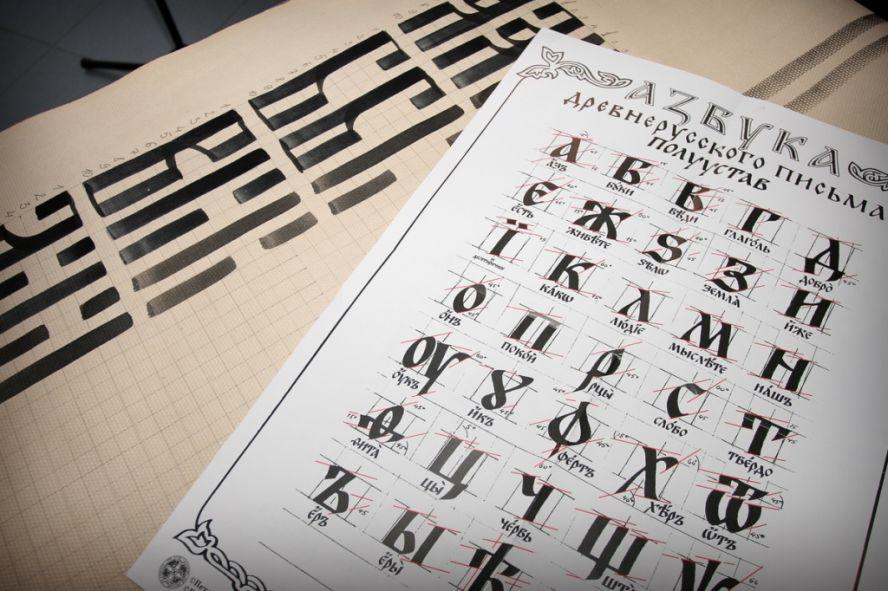

2. Таблица букв кириллицы, отдельные буквы, таблицы с новым алфавитом.

| Новые | Старые | Новые | Старые | Новые | Старые |

| А | аз | М | мыслите | Щ | ща |

| Б | буки | Н | наш | Ъ | ер |

| В | веди | О | он | Ы | еры |

| Г | глаголь | П | покой | Ь | ерь |

| Д | добро | Р | рцы | Э |

|

| Е | есть | С | слово | Ю | ю |

| Ё |

| Т | твердо | Я | я (?) |

| Ж | живете | У | ук |

|

|

| З | земля | Ф | ферт |

|

|

| И | иже | Х | хер |

|

|

| Й |

| Ц | цы |

|

|

| К | како | Ч | червь |

|

|

| Л | люди | Ш | ша |

|

|

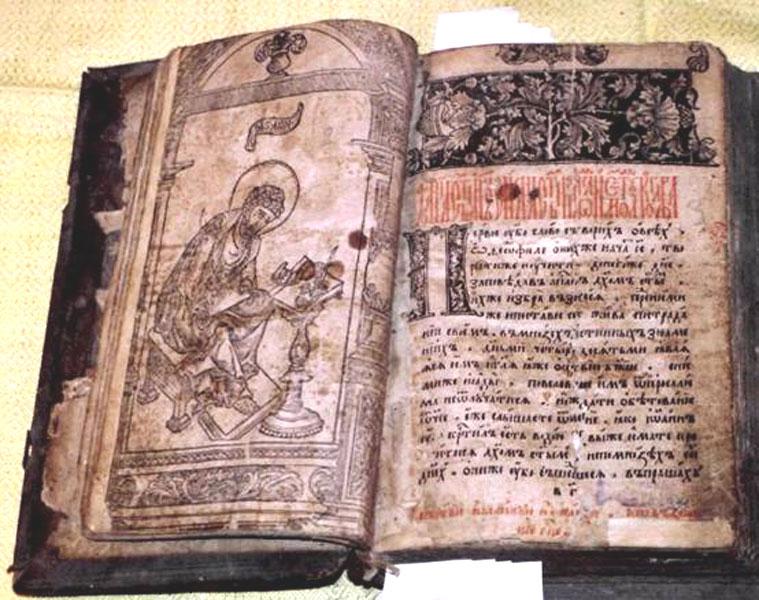

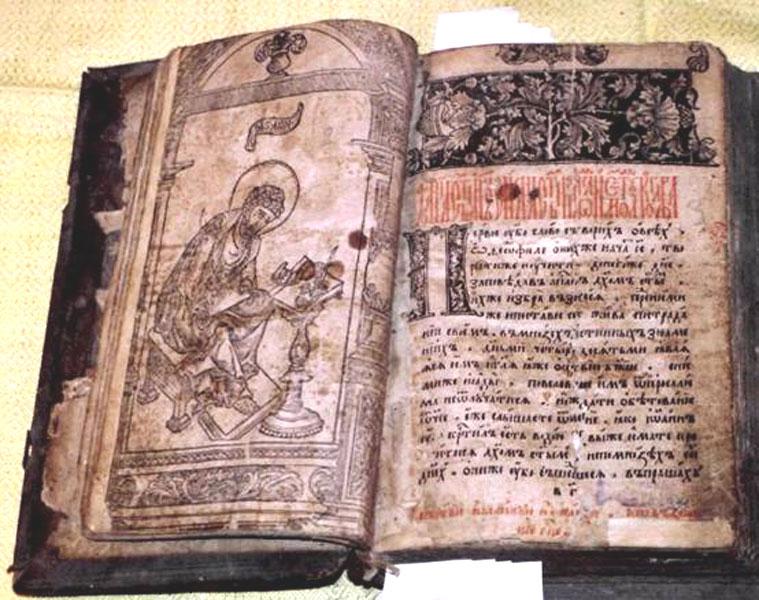

3. Экспозиция старинных книг, снимков древних рукописей, материалов о жизни и деятельности великих просветителей славян - святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и первых русских книжников.

4. Стилизованные «старинные» свитки с древними славянскими письменами, плакаты с изображением букв славянской азбуки.

Музыкальное сопровождение: Произведения для колоколов (колокольный звон).

Мультимедийное сопровождение: Мультимедийная презентация в течение хода мероприятия.

Участники: Преподаватель литературы, 2 ведущих, 2 чтецов, участники театрализованных сценок.

Слушатели: учащиеся 1 и 2 курсов.

План:

I. Вступительное слово преподавателя.

II. Жизнь – служение славянской культуре.

III. «Вначале было слово».

IY. «Откуда пошла есть книга русская».

Y. Так говорили наши предки.

YI. Словарная работа.

YII. Интеллектуальный марафон «Вопросы древности – ответы современности».

Разработанная тема «Праздник славянской письменности и культуры» не проста для понимания современным подросткам, поэтому для мотивации к восприятию материала и заинтересованности в его изучении в разработке присутствует элемент театрализации конкурса.

Выбранная форма – литературная композиция с элементами театрализации и конкурсов – оптимальна для восприятия учащимися профессионального лицея. В ее подготовке и исполнении задействовано достаточно большое количество учащихся (ведущие, чтецы, члены театрализованной сценки). Применяемые методы и методические приемы разнообразны:

- словесные (жанровое разнообразие: историческая информация, рассказ, чтение стихов и отрывков из литературных произведений);

- мультимедийные (демонстрация слайдов);

- практические (театрализованная сценка, работа с этимологическим словарём);

- игровые (участие в интеллектуальном марафоне, представляющем ряд игр-конкурсов)

и целесообразны, так как при проведении данного мероприятия, задействованы практически все органы чувств человека, формируются различные свойства личности, а также создают позитивно-эмоциональный настрой для восприятия материала.

Данное воспитательное направлено на достижении следующих результатов:

- когнитивные: знание о появлении и эволюции славянского и русского языков, обогащение словарного запаса учащихся и умение свободного владения им;

-формирование чувств и эмоционально-волевых качеств: памяти и уважения к своим прославленным предкам, любви к родному языку;

- формирование черт характера: настойчивости и упорства в достижении цели, умения сопереживать, преданности Родине.

Общим планируемым результатом можно считать формирование целостной личности, повышение уровня общей образованности и, в частности, грамотности.

СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

К величайшим вещам или, вернее, явлениям относится язык как средство общения. Мы далеко не всегда ощущаем важность языка для нас. В языке, как в зеркале, отражен весь мир, вся наша жизнь. Наш язык звуковой: он звучит, и мы его слышим. В этом его достоинство и очень серьезный недостаток. Речь наша слышна только на ограниченном расстоянии. Правда, разные технические устройства позволяют преодолеть расстояние (радио, телефон, телевидение, звукозапись). Но в обычных условиях речь звучит только в настоящий момент и слышится в пределах естественных возможностей нашего слуха. Именно эту естественную ограниченность нашей звуковой речи с очень давних времен люди научились преодолевать не с помощью технических средств, а путем ее записи, графического изображения в различных системах письма. Значение письма в истории духовного развития человека трудно переоценить. И читая написанные или напечатанные тексты, мы можем перенестись и в недавние времена, и в самое далекое прошлое. Читая Евангелие, мы как бы оказываемся современниками и очевидцами всех событий, связанных с жизнью Иисуса Христа: мы слышим Его слова, обращенные к народу, присутствуем во время суда над Ним, распятия, Воскресения из мертвых, явления ученикам и многих других событий. Знакомясь с древними русскими летописями, мы можем, как бы присутствовать во время Крещения Руси в Киеве, читая "Войну и мир" Л.Н. Толстого, можем оказаться в Москве во времена нашествия Наполеона... Возможности письма не ограничены ни временем, ни расстоянием; неизмеримо велика его просветительная ценность. Но искусством письма люди не всегда владели. Это искусство развивалось долго, на протяжении многих тысячелетий.

II. ЖИЗНЬ – СЛУЖЕНИЕ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Первый ведущий: Что для каждого из нас значит родной язык, слова, которые мы слышим, которые можем написать и прочитать? Очень многое! Без этого языка, без букв не было бы нашей нации - русского народа, не было бы истории, ни одной великой даты, ни одного великого имени. Сегодня мы с вами поговорим об истоках нашего языка, письменности и культуры, о том, как появились первые буквы, без которых у нас не было бы сегодня ни одной книги. Итак, «Вначале было слово». Жизнь великих братьев Кирилла и Мефодия была служением славянской культуре. Что же мы знаем о них, братьях-ученых, монахах?

Второй ведущий: Было это давно - в IX веке. В семье военного чиновника города Солуни, столицы одной из византийских провинций на границе с Болгарией, росли два сына - Константин и Мефодий. Константин, в конце принявший новое имя Кирилл, родился около 827 г. и прожил всего 42 года. Его брат Мефодий родился около 815 г., прожив 70 лет. Население в городе было - наполовину греки, наполовину славяне, и в семье мальчиков мать была гречанкой, отец - болгарином, и поэтому с детства у них - солунских братьев - было 2 родных языка - греческий и славянский.

Характеры братьев были очень схожи. Оба много читали, любили учиться

Эти высокообразованные люди были создателями славянской азбуки.

Первый ведущий: Для Константина знания, книги стали смыслом всей жизни. Константин получил блестящее образование при императорском дворце в столице Византии - Константинополе. Быстро изучил грамматику, арифметику, геометрию, астрономию, музыку, знал 22 языка. Интерес к наукам, упорство в учении, трудолюбии - все это сделало его одним из самых образованных людей Византии. Не случайно его за великую мудрость прозвали философом.

Второй ведущий: Мефодий был хорошим организатором, около 10 лет он управлял византийской областью, а затем, поступив в монастырь, возглавил ее.

Первый ведущий: В то время, когда жили Константин и Мефодий - во II половине IX века - славянские народы занимали обширные территории Восточной и Центральной Европы. Они достигли такого уровня развития, когда необходимо стало иметь письменность - свою, славянскую (а пользовались тогда славяне греческими и латинскими буквами). Представим себе двор византийского императора Михаила. 862 год. (Театрализованная сценка).

СЦЕНАРИЙ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ СЦЕНКИ

Действующие лица:

- Св. Кирилл

- Св. Мефодий

- Климент - Охридский, ученик святых братьев

- Михаил - царь греческий

- Славянский посол

Климент: Я, Климент Охридский, ученик святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей славянских, расскажу вам житие сих великих мужей.

Бог, милостивый и щедрый, желая покаяния человеческого, во все времена не перестает творить нам многую милость: сначала через патриархов и отцов, после них через пророков, а после через апостолов, и мучеников, и праведных мужей, и учителей, избирая их от этой многомятежной жизни.

Как сделал и для нашего поколения, воздвигнув нам таких учителей, которые просветили народ наш, ибо ум наш омрачен был слабостью, а еще более — хитростью диавола, и не хотели мы ходить в свете Божиих заповедей. Житие же учителей, хоть и кратко рассказанное, показывает, как все было, чтобы тот, кто хочет, услышав это, стал подражать им, принимая бодрость и отметая леность.

Мефодий: Я, Мефодий, и брат мой, названный Кириллом, родились во граде Солуни. Отец наш был муж богатый и доброго рода, по имени Лев. И имел он сан военачальника. Был же благоверен и праведен, храня все заповеди Божий. И было нас семеро детей. Я — старший, а самый младший — Кирилл.

Климент: Было Кириллу семь лет, когда увидел он сон.

Кирилл: Брате мой, видел я сон: стратиг наш, собрав всех девушек града, сказал мне: «Избери себе из них любую в супруги на помощь тебе». Я же, рассмотрев и разглядев всех, увидел одну прекраснее всех, с сияющим ликом. Я ее избрал. Имя же ее было София, то есть мудрость.

Мефодий: Однажды вышел Кирилл в поле на охоту, взяв с собой своего любимого ястреба, и когда пустил его, поднялся ветер, подхватил ястреба и унес. Кирилл же с того времени впал в уныние и два дня не ел хлеба.

Климент: Так Бог, милостивый человеколюбием Своим, не желая, чтобы Кирилл привык к мирским делам, легко уловил его. Размыслив в душе о суетности жизни этой, Кирилл покаялся и сказал:

Кирилл: Такова ли есть эта жизнь, где на место радости приходит печаль? С этого дня вступлю на другой путь, что этого лучше, и в волнении жизни этой своих дней не растрачу.

Мефодий: И взялся Кирилл за учение, уча на память книги святого Григория Богослова. И овладел всей грамматикой, и за иные взялся науки, учился же и геометрии, и диалектике, и всем философским учениям, и риторике, и астрономии, и музыке, и так изучил их все, как ни один из учеников, так как скорость в нем с прилежанием слились, помогая одна другой.

Климент: И еще больше, чем способность к учению, проявлял он кроткий нрав: с теми беседовал, с кем это было полезно, уклоняясь от тех, кто склонен к кривым путям. И известен стал всем Кирилл как самый мудрый философ христианский, и называть его стали Философ.

А Мефодий, старший брат его, правил в это время славянским княжеством, как будто предвидя, что пошлет его Бог к славянам как учителя и первого архиепископа, чтобы научился он всем славянским обычаям.

Мефодий: Когда же провел я в том княжении много лет и увидел многие беспорядочные волнения этой жизни, сменил стремление к земной тьме на мысли о Небе и, найдя удобное время, пошел на Олимп, где живут святые отцы, постригся и облекся в черные ризы, и повиновался с покорностью, и исполнял все правила монашеской жизни, отдаваясь чтению книг.

Климент: И случилось в те дни, что Ростислав, князь славянский, послал из Моравии послов к греческому царю Михаилу.

Посол: Мы, Божию милостию, здоровы, и вот пришли к нам учители многие от итальянцев, и от греков, и от немцев, и учат нас по-разному, а мы, славяне, люди простые, и нет у нас никого, кто бы наставил нас истине и дал нам знание. Так пошли нам такого мужа, который нас наставит всякой правде.

Михаил: Слышишь ли, философ, эту речь? Никто другой не сможет этого сделать, кроме тебя. Знаю, что ты утомлен, но подобает тебе туда идти, взяв с собой брата своего Мефодия.

Кирилл: Тело мое утомлено и я болен, но пойду туда с радостью, если есть у них буквы для их языка.

Михаил: Михаил: Дед мой Михаил, и отец мой Феофил, и иные многие искали их и не обрели, как же я могу их обрести?

Кирилл: Кто может написать на воде беседу? Как же без букв?

Михаил: Но если ты захочешь, то может тебе дать их Бог, что открывает стучащим и дает всем, кто просит с верою.

Климент: И пошли Кирилл и Мефодий, и с иными помощниками и стали молиться. И явил Бог философу славянское письмо. И сложил Кирилл письмена, и стал писать слова Евангелия.

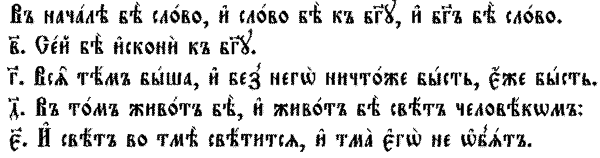

Кирилл:

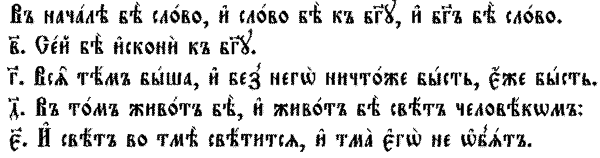

III. ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО

Первый ведущий:

По поручению византийского императора Михаила III Константин – Кирилл приступил к созданию славянской азбуки. Но создание письменности – непосильная задача для одного человека. Поэтому Кирилл отправился в монастырь к своему старшему брату Мефодию.

Второй ведущий:

Брат Мефодий был самым близким его единомышленником. Подобно отцу, Мефодий посветил свою жизнь военной службе. Он был честным и прямодушным человеком, нетерпимым к несправедливости. Отказавшись усмирять восстание славян, Мефодий ушел с военной службы и удалился в монастырь. Независимость была ему дороже богатства и славы. Мефодия увлекла идея создания письменности для славян, предложенная ему младшим братом. Началась большая работа. Итак, вначале было слово…

Первый ведущий:

Как же создавалась знаменитая «кириллица»? Братья предложили свой алфавит, составили славянскую азбуку, некоторые буквы они взяли из греческого алфавита, некоторые придумали сами.

Второй ведущий: Обратите внимание на стенд, перед вами – Алфавит кириллицы. (Демонстрация таблицы с алфавитом кириллицы). Азбука – кириллица - названа в честь Кирилла. За основу братья взяли греческий алфавит, в котором было 24 буквы, и все 24 вошли в славянскую азбуку, и еще добавилось 19 новых букв, служивших для обозначения славянских звуков, отсутствующих в греческом языке. Получается, что всего в «кириллице» было 43 буквы. Новые 19 букв составляли 45% общего состава азбуки, это очень высокий показатель ее оригинальности.

Первый ведущий: Каждая из букв имеет свое название, похожее на обычные слова: а - азъ, б -буки, в - веди, г- глаголь, д - добро, ж - живете, з – земля, л-люди, м - мыслите, п - покой, с - слово и т.д. Азбука - само название образовано от названия двух первых букв. 24 мая 863 года в граде Плиске, который в то время был столицей Болгарии, братья Кирилл и Мефодий огласили изобретение славянского алфавита.

Второй ведущий: Кириллица была воспринята русскими книжниками в полном ее составе, но на протяжении тысячелетней истории собственно русского письма в ней произошли значительные перемены: изменился буквенный состав, звуковое значение некоторых букв, стало иным начертание нескольких букв, изменилось их название, частично изменился порядок в алфавитном перечне.

Первый ведущий: Итак, в кириллице было 43 буквы, а в современном русском алфавите – 33. Причина выпадения букв из азбуки одна – они оказывались лишними. Например, «ять» «е», «ферт» и «фита» - дублировали друг друга. Предпочтение получали буквы, сохранившие свое первичное значение, имевшие большую употребительность и более простые по начертанию.

Второй ведущий: Письменных творений Кирилла и Мефодия не сохранилось, известны лишь более поздние копии, созданные через столетие. Они были написаны не одной, а двумя азбуками: кириллицей и глаголицей. Они имели одинаковый состав, тот же порядок и одинаковые названия букв, но резко различались начертаниями: кириллица была проще, поэтому скоро глаголица вышла из употребления.

Первый ведущий: Деятельность братьев не ограничились алфавитом. С раннего утра, едва рассветало, до позднего вечера, когда уже рябило в глазах от усталости, они писали и переводили на славянский язык церковные книги. Работали. Позднее они отправились с просветительской миссией в Моравию, нынешнюю Чехию и Словакию. Трудясь в Моравии, Кирилл и Мефодий просвещали славян, обучали людей грамоте, строили храмы, открывали школы для подготовки священников.

Второй ведущий: Кириллу не суждено было вернуться на Родину. Когда они приехали в Рим, он тяжело заболел и скончался. Там же в Риме он похоронен. Но Кирилл остался жить в светлой памяти потомков. Послушайте отрывок из стихотворения болгарской поэтессы Лилианы Стефановой в переводе Ирины Пановой «Смерть Кирилла».

Первый чтец:

В колокола трезвонил Рим,

Поплыли бронзовые звуки.

Детей славянских перед ним,

Читавших медленно: аз, буки,

Видение вставало зримо,

И чудо тонких строчек плыло ...

И мудрый сеятель изрек: "Взошли на ниве семена

И стала полем целина, рукой засеянная щедрой".

Первый ведущий: Мефодий позже занимался переводческой, просветительской работой, был учителем до самых последних дней. Умер и похоронен в Моравии.

Второй ведущий: Они воспитали немало учеников, последователей их дела, которые внесли большой вклад в историю славянской письменности и культуры. Ученики Кирилла и Мефодия открыли свои школы, и к концу IX века уже тысячи людей читали и писали на старославянском языке.

Первый ведущий: После смерти великих братьев их ученики претерпели гонения. Папа римский запретил изучение славянского языка. Дело Кирилла и Мефодия, несмотря на упорную и длительную борьбу в течение многих лет, потерпело неудачу у западных славян, но зато прочно утвердилось в Болгарии, оттуда было перенесено в Сербию, Румынию и Русь.

Второй ведущий: Через Болгарию славянская письменность пришла к нам, на Русь. Это относится к 988 году, году крещения Руси. Во время гонения, некоторые из учеников Кирилла и Мефодия бежали в Болгарию и там продолжали переводить греческие религиозные книги на славянский язык.

Первый ведущий: Таким образом, современное русское письмо восходит к кириллице. В IX веке Кирилл и Мефодий, выполняя переводы божественных книг с греческого, бывшего тогда первым мировым языком, тем самым подключили молодую славянскую книжность, в том числе и русскую, к огромному духовному богатству.

Второй ведущий: Великие просветители Кирилл и Мефодий сознательно с самого начала создавали азбуку для всего славянского мира, который был в языковом отношении нераздельным и оставался таким на протяжении, по крайней мере, двух веков.

Позднее славяне разделились на три ветви: западные (чехи, поляки, словаки), южные (болгары, сербы, хорваты и др.), восточные (русские, украинцы, белорусы).

Первый ведущий: Славянский алфавит просуществовал на Руси неизменным более семи столетий. Его создатели постарались, чтобы каждая бука первой азбуки была простой и четкой, легкой для письма. Они понимали о том, что буквы должны быть и красивыми, чтобы человек, едва увидевший их, сразу захотел овладеть письмом. Алфавит Кирилла и Мефодия поражает нас простотой и удобством.

Второй ведущий: Послушаем стихотворение «Кириллица».

Второй чтец:

Так вот они - наши истоки,

Плывут, в полумраке светясь,

Торжественно-строгие строки,

Литая славянская вязь.

Так вот где, так вот где впервые

Обрел у подножия гор

Под огненным знаком Софии

Алмазную твердость глагол.

Великое таинство звука,

Презревшее тленье и смерть,

На синих днепровских излуках

Качнуло недвижную твердь.

И Русь над водой многопенной,

Открытая вольным ветрам,

«Я есмь!» - заявила Вселенной,

«Я есмь!» - заявила векам.

IY. «ОТКУДА ПОШЛА ЕСТЬ КНИГА РУССКАЯ»

Первый ведущий: «От тьмы к свету приближаясь, очи и сердце просвещаем». Такие прекрасные слова из древнерусской летописи о книгах дошли до нас из глубокой старины. В наши дни есть много свидетельств того, как в Древней Руси почитали грамоту и книги. Ученые-историки и археологи считают, что общее количество рукописных книг до XIV века было примерно 100 тысяч экземпляров. Еще в IX и X веках были люди, знавшие старославянский язык и применявшие кириллицу для государственных документов или других книг. Но после принятия христианства на Руси - в 988 году - письменность начала распространяться быстрее.

Второй ведущий: Старославянский язык, на который были уже переведены богослужебные книги, очень близок древнерусскому, понятен и доступен. Когда русские переписчики переписывали эти книги, то они добавляли в них еще и черты родного языка. Так постепенно создавался древнерусский литературный язык, появились произведения древнерусских авторов, (к сожалению, часто безымянных): "Слово о полку Игореве", "Поучение Владимира Мономаха", "Житие Александра Невского" и многие другие.

Первый ведущий: О жизни в Древней Руси есть немало летописей - это исторические повествования, в которых записи велись по годам. На первом месте стоит "Повесть временных лет", написанная в начале XII века. В эту летопись вошли песни, легенды, предания, рассказы.

Первый чтец:

В монастырской келье узкой,

В четырех глухих стенах

О земле о древнерусской

Быль записывал монах.

Он писал зимой и летом,

Озаренный тусклым светом.

Он писал из года в год

Про великий наш народ.

Второй чтец:

В одной летописи 1037 года говорилось: "Велика бо бывает польза от ученья книжного". Там же записано, что великий князь Ярослав "книги любил, читал их часто и ночью и днем. И собрал писцов многих и переводили они с греческого на славянский язык и написали они книг множество". Среди этих книг были летописи, написанные монахами, старыми и молодыми, светскими людьми, это "жития", исторические повести, "поучения", "послания". В то время на Руси учебников еще не было, обучение шло по церковным книгам, приходилось заучивать наизусть огромные тексты-псалмы - (поучительные песнопения). Названия букв заучивались наизусть. При обучении чтению сначала назывались буквы первого слога, затем произносился этот слог; потом назывались буквы второго слова и произносился второй слог и т.д., и только после этого слоги складывались в целое слово, например, слово «КНИГА»: како, наш, иже - КНИ, глаголь, аз - ГА.

Первый ведущий: Вот как описывает обучение грамоте А.М. Горький в повести «Детство». Посмотрите сценку. (Театрализованная сценка).

СЦЕНАРИЙ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ СЦЕНКИ

Действующие лица:

- Дед

- Внук

Дед, достав откуда-то новенькую книгу: «Ну-ка, ты, пермяк, солены уши, поди сюда! Садись! Видишь фигуру? Это-аз. Говори: Аз! Буки! Веди! Это что?

Внук: Буки.

Дед: Попал! Это?

Внук: Веди.

Дед: Врешь, аз! Гляди: глаголь, добро, есть, - это что?

Внук: Добро. Дед: Попал! Это?

Внук: Глаголь.

Дед: Верно! А это?

Внук: Аз.

Дед: Валяй, Лексей!

Внук: Земля! Люди!

Дед: Ах, лихорадка астраханская, чего ты орешь, чего?

Внук: Это вы кричите ...

Дед: Будет! Держи книжку. Завтра ты мне всю азбуку без ошибки скажешь, и за это я тебе дам пятак...

Второй ведущий: Вот так было трудно учиться грамоте. Не случайно Владимир Даль в своем «Толковом словаре» записал пословицу «Азбуку учат, во всю избу кричат». Или, например, ещё пословица об обучении грамоте: «Кончил курс науки, а знает аз да буки».

Y. ТАК ГОВОРИЛИ НАШИ ПРЕДКИ ИЛИ «НАЗОВИ СЛОВО»

Первый ведущий: Литературный язык славян понятен всем славянским народам, но, конечно, старославянский язык отличался, и в первую очередь таким признаком, как "неполногласие". Например, говорили: град (город), брег (берег), млеко (молоко). Отличался и начальным "е" - един (один), есень (осень). Итак, игра «Назови слово». Я говорю старославянское слово, вы - исконно русское.

| Старославянское слово | Исконно русское слово | Старославянское слово | Исконно русское слово |

| глад | голод | драгой | дорогой |

| здравие | здоровье | брег | берег |

| здравый | здоровый | древо | дерево |

| страж | сторож | хлад | холод |

| страна | сторона | врата | ворота |

| злато | золото | власы | волосы |

YI. СЛОВАРНАЯ РАБОТА

Второй ведущий: А.С. Пушкин использовал все богатство русского языка, в том числе и старославянские. Происхождение таких слов можно найти в этимологическом словаре, который дает ответы на вопросы, из какого языка пришло к нам то или иное слово.

Первый ведущий: Давайте с вами найдем в этом словаре слова: колымага храм ланита благо праздник глава расточать демон (Работа со этимологическим словарем) Старославянский язык внес большой вклад в развитие русского языка: он обогатил его интересными и нужными словами. Некоторые старославянские слова стали часто употреблять: время, среда, пламя, праздник, другие ушли из нашего языка. В последнее время возрождаются такие слова, как милосердие, великодушие, благословенный.

Второй ведущий: Некоторые названия букв старославянской азбуки до сих пор используются в устойчивых оборотах – фразеологизмах.

Знать на ЯТЬ - знать досконально, знать на «отлично».

Прописать ижицу – проучить, как следует, высечь, наказать.

Стоять фертом (ферт - буква Ф) - "стоять руки в боки".

Сперва аз да буки, а потом и науки - т.е. сначала азбуку нужно выучить, а потом заниматься науками.

Первый ведущий: Послушайте отрывок из стихотворения поэта С. Крыжановского «Старославянский язык».

Второй чтец:

Отчего, обжигая горло,

Разбираю часами подряд Сочетания "оло" и "оро" –

"Вран" и "ворон", "молод" и "млад"?

"Человек некий име два сына ..."

Я прислушиваюсь к словам.

Открывается в них Россия, Легендарная быль славян ...

Сто-ро-на. Го-ло-са. До-ро-га.

Я усвоил твердо азы:

С давних лет к открытости слога

Тяготел славянский язык.

Второй ведущий: Славянское слово можно услышать везде - на острове в Ледовитом океане, на Дунае, на берегах Байкала - в самых разных уголках земного шара. Без славянской речи не было бы произведений А. С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя и многих других. Исторические предания, сказки, песни - все это общее славянское письменное богатство.

YII. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН «ВОПРОСЫ ДРЕВНОСТИ – ОТВЕТЫ СОВРЕМЕННОСТИ»

Первый ведущий: Сегодня мы предлагаем вам «окунуться в древность», но найти современные ответы. Итак, мы начинаем наш интеллектуальный марафон. Первый конкурс - блиц – опрос.

1. Как звали двух известных братьев, составивших первую славянскую азбуку? (Кирилл и Мефодий.)

2. Как звали изобретателя печатного станка и книгопечатания в Европе? (Иоганн Гутенберг.)

3. Название многоцветных иллюстраций, заставок в древнерусских рукописных книгах, так же называют и художественные произведения небольших размеров. (Миниатюра.)

4. Какое прозвище было у Кирилла и почему? (Философ. Он преподавал философию.)

5. Как называлась первая печатная газета, появившаяся в России при Петре I? («Ведомости».)

6. Как называется редкая древняя книга? (Антикварная.)

7. Как называется книга, имеющая особый коммерческий успех, пользующаяся повышенным спросом? (Бестселлер.)

8. Когда и в связи с чем на Руси была введена кириллица? (В X— XI вв. в связи с христианизацией.)

9. У древних римлян так назывались формы книг, состоящих из скрепленных дощечек или папирусных листов. Современная книга сохраняет эту форму в виде книжного блока, а в области права этот термин означает свод законов. (Кодекс.)

10. В какой стране изобрели бумагу? (В Китае.)

11. Как называются славянские азбуки? (Кириллица и глаголица.)

12. Кору какого дерева использовали на Руси в качестве писчего материала? (Кору березы — бересту.)

13. Кто был русским первопечатником? (Иван Федоров.)

14. Как называется первая славянская азбука? (Кириллица.)

15. Как называют первые печатные книги, выходившие без указания автора, времени и места выпуска? (Анонимными.)

16. Какой город стал родиной пергаментных книг? (Пергам)

17. Название древней формы книги, свернутой в трубку и написанной на папирусе? (Свиток)

18. Назовите имена первых переводчиков богослужебных книг с греческого на славянский язык. (Кирилл и Мефодий.)

Второй ведущий: Второй конкурс «Антифраза».

Что такое Антифраза?

Возьмем любое крылатое высказывание, все слова заменим на антонимы (слова, противоположные данным по смыслу), согласуем эти антонимы между собой так, чтобы получилась относительно осмысленная фраза, то есть антифраза.

Например: СМОТРИ, КРУТИСЬ, А ЧТО НАЧЕРЧЕНО, ЗЛИСЬ!

Читай, не вертись, а что написано, не сердись.

Задание: придумать антифразу по данным пословицам, поговоркам.

1. Грамоте учиться всегда пригодится.

2. Не красна книга письмом, красна умом.

3. Азбуку учат, во всю избу кричат.

4. Азбука - наука, а ребятам - мука.

5. Сперва аз да буки, а там и науки.

6. Написано пером, не вырубить и топором.

7. Прочитать от доски до доски

Первый ведущий: Следующий конкурс «Аукцион слов».

Нужно составить как можно больше из букв, входящих в слово «ПИСЬМЕННОСТЬ».

Ведущий подводит итоги мероприятия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Колесов В.В. История русского языка в рассказах. – М.: Просвещение, 2001.

Мокиенко В.М. Почему так говорят?: Историко-этимологический справочник по русской фразеологии. – Санкт-Петербург, Норинт, 2004.

Бурмистрова Л.В. Былину слагает семья//ж. «Русский язык и литература в средних учебных заведениях УССР». – 1999. №4, с. 24.

Глущенко В.А. Аз, буки, веди… Из истории русского алфавита.//ж. «Русский язык и литература в средних учебных заведениях УССР». – 2000. №4, с. 75.

Огрызко В. Кирилл и Мефодий – покровители народного образования.//ж. «Литература в школе». – 2001. №2, с. 73.

Григорян Л.Г. Язык мой – друг мой. М.: Просвещение, 2013.

15