ДЕТИ

БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

методическая разработка

Подготовила: Иванова Е.В.

Тихвин,2017г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Классный час по теме «Дети блокадного Ленинграда» был проведен 30 января 2017г. . посвящен снятию блокады города-героя Ленинграда. Мероприятие соответствует плану воспитательной работы и относится к патриотическому направлению.

Место проведения мероприятия – актовый зал.

Форма проведения - литературно-музыкальная композиция Представленный классный час разработан для всех возрастных категории обучающихся.

На классный час были приглашены учащиеся 7-х классов.

Мероприятие подготовили и провели ребята ?-б класса под руководством классного руководителя . В мероприятии было задействовано 94% обучающихся: подборка художественного и фотоматериала, оформление сцены, непосредственное проведение классного часа.

ДЕТИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Сестра моя, товарищ, друг и брат

Ведь это мы, крещенные блокадой!

Нас вместе называют - Ленинград

И шар земной гордится Ленинградом!

О. Берггольц

Цель:

Воспитание чувства патриотизма, гордости за свою страну, за свой народ.

Задачи:

1.Подвести обучающихся к пониманию о 900- дневной блокаде Ленинграда, как героической и трагической странице в истории Великой Отечественной войны.

2. Способствовать развитию чувства сопереживания, благодарности, уважения людям, выстоявшим в тяжелые дни блокады

3.Развивать у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности.

Форма проведения:

Литературно-музыкальная композиция, в которой выступления ребят сопровождаются показом слайдов мультимедийной презентации с фотографиями .

Ресурсы:

1.Презентация «Дети блокадного Ленинграда»

2. Музыкальная композиция

МТБ

Ноутбук

Мультимедийный проектор

Экран

СОДЕРЖАНИЕ КЛАССНОГО ЧАСА

1- участник: Нападение Вооруженных сил нацистской Германии на СССР началось на рассвете 22 июня 1941 года. Оно оказалось внезапным для всего советского народа. Уже осенью фашисты оказались под Москвой. Нацистами уделялось особое внимание захвату города на Неве. По мысли германского командования, падение Ленинграда должно было привести к потере СССР всего Северо-западного региона России, а также к гибели Балтийского флота.

2- участник: В директиве германского командования захват Ленинграда назывался «неотложной задачей». В этой директиве особо подчеркивалось, что сначала должно произойти падение Ленинграда, а затем – нанесен удар на Москву. 22 сентября 1941 года подписывается директива «О будущем города Петербурга», в которой говорится о решении фюрера задушить Ленинград в тисках голодной блокады, а город полностью разрушить. «После поражения Советской России, - гласила директива, - нет никакого интереса для дальнейшего существования этого большого населенного пункта».

3- участник: С захватом немцами Мги и Шлиссельбурга и выходом к южному побережью Ладожского озера Ленинград оказался отрезанным от Большой земли. С 8 сентября 1941 года началась 900-дневная блокада Ленинграда. Общая численность гражданского населения на момент установления блокады достигала 3 млн. человек, в том числе около 400 тысяч детей.

4- участник: Проведенный 11 сентября 1941 года переучет продовольствия показал, что Ленинград обладает запасами зерна и муки (учитывая действовавшие на тот период нормы выдачи хлеба) на 35 дней, крупы и макарон – на 30, мяса – на 33, сахара и кондитерских изделий –на 60 дней. Овощи и картофель в городе практически отсутствовали. Перспективы же подвоза продовольствия по Ладоге или прорыва установленной немцами блокады, были очень неопределенными.

5- участник: Ленинград оказался перед фактом голодной блокады. С целью экономии существующих продовольственных запасов с первых дней сентября в Ленинграде вводятся карточки, нормы выдачи продовольствия по которым стали сразу же снижаться. С 1 октября 41-го года рабочие и инженерно-технические работники ленинградских предприятий стали получать по 400 граммов, все остальные – по 200 граммов хлеба в сутки.

Показ слайдов на фоне звучащего метронома

6- участник: В целях сохранения норм выдачи хлеба населению при его выпечке стали использоваться всевозможные примеси (солод, жмыхи, овес, целлюлозу), процентное содержание которых в хлебе постоянно росло, достигнув двух третей. Отпускаемый населению в то время по карточкам суррогатный «хлеб» представлял собой темно-коричневую полужидкую массу, которую развешивали в булочных при помощи лопаток.

.7- участник: В связи с прекращением навигации по Ладожскому озеру, после чего в Ленинград почти совсем перестали поступать продукты, 20 ноября 1941 года нормы выдачи продовольствия в очередной раз (четвертый с начала блокады) были снижены, достигнув своего минимума: рабочие получали 250 граммов хлеба в день, служащие, иждевенцы и дети – по 125 граммов. В Ленинграде начался голод. Блокадная норма хлеба «сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам» (по выражению ленинградской поэтессы О. Берггольц

Учащимся предлагаются кусочки хлеба размером нормы блокадного города

4- участник: «О, мы познали в декабре:

Не зря «священным даром» назван

Обычный хлеб, и тяжкий грех

Хотя бы крошку бросить наземь»

О. Берггольц

8- участник: Жестокий голод усугублялся наступившими с конца ноября сильными морозами и почти полным отсутствием топлива и электроэнергии. Чтобы как-то согреться, люди разбирали деревянные дома, жгли мебель, книги. К середине декабря 41-го года прекратилось транспортное движение, а в январе 1942-го замерзли водопроводные и канализационные трубы и жители остались без воды. Подача электроэнергии в дома прекратилась. Ленинград умирал.

Текст сопровождается слайдами и музыкальным оформлением

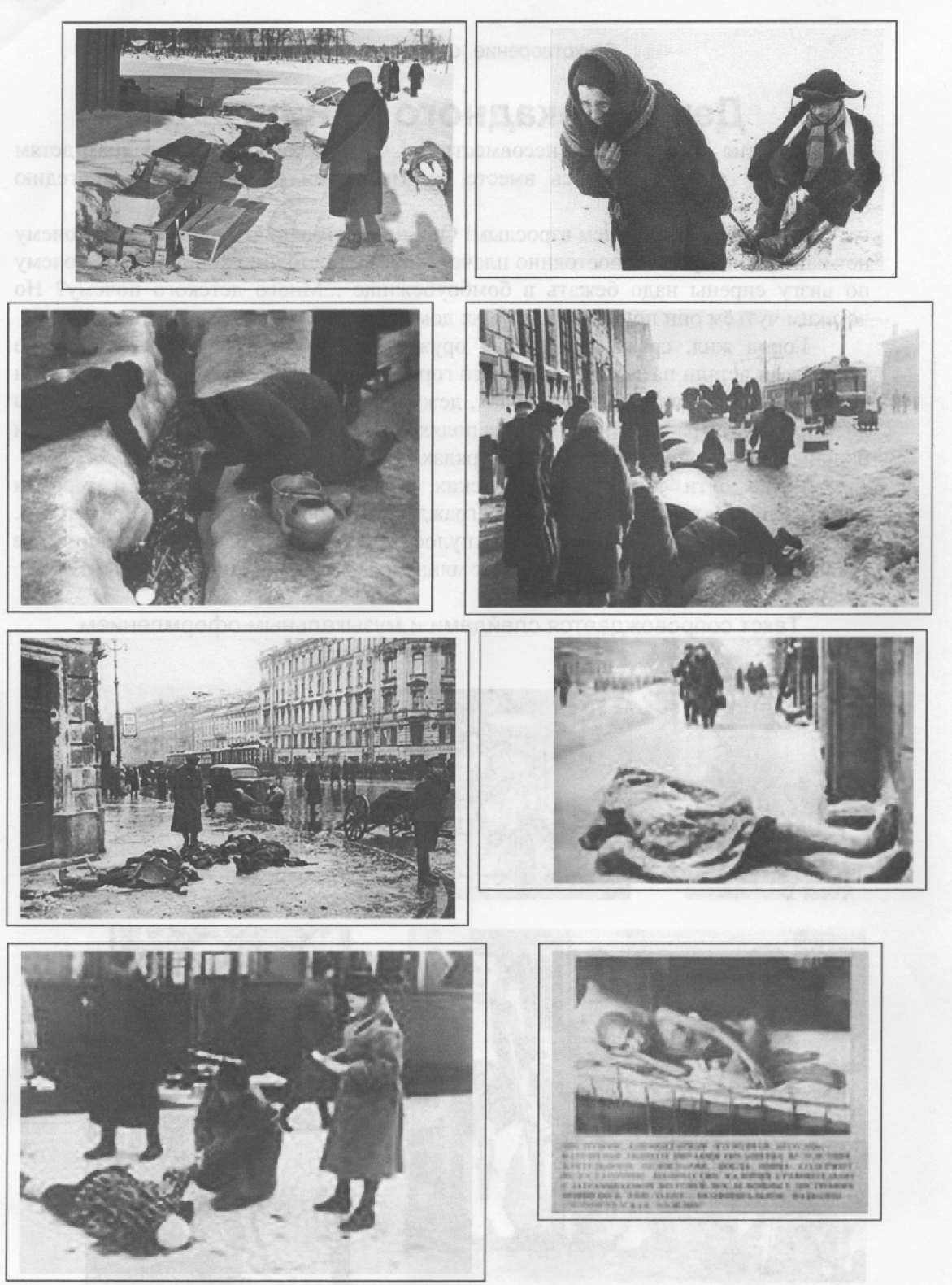

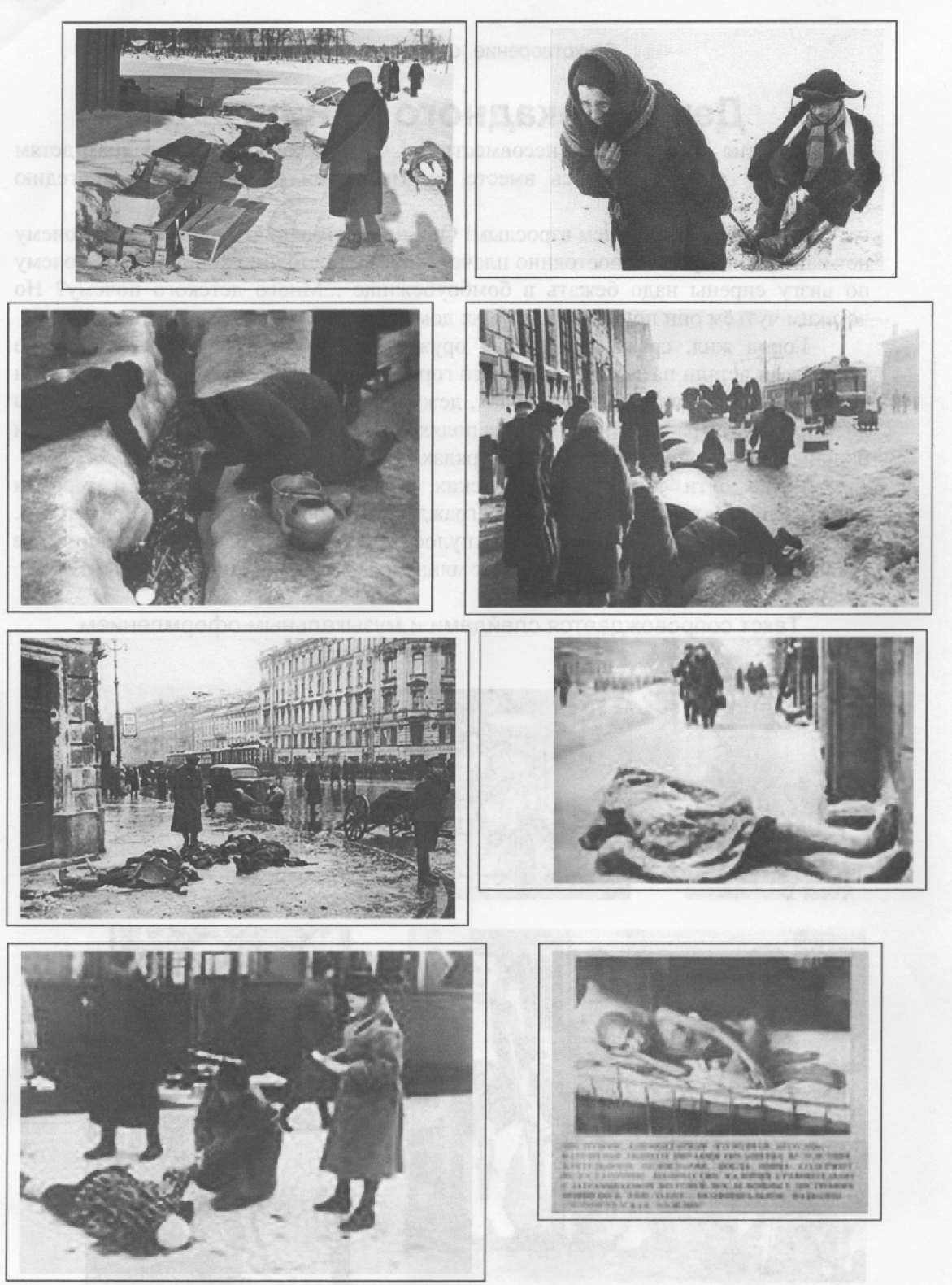

9- участник: Возникшая из-за голода дистрофия, вошедшая в историю Великой Отечественной войны как «ленинградская болезнь», косила людей. Смертность среди заболевших дистрофией достигала 85 %. Бурное развитие дистрофии усугублялось тяжелыми психологическими травмами, вызванными постоянными бомбежками, артобстрелами, потерей близких людей. Физическое перенапряжение, холод, отсутствие отопления, электричества, воды и других элементарных бытовых условий дополнительно понижали возможности людей сопротивляться голодной смерти. Ленинградцы умирали дома, в холодных квартирах, на работе, на улицах, в очередях за хлебом. Горе пришло в каждую семью.

10- участник: По занесенному снежными сугробами городу потянулись многочисленные процессии: закутанные во все теплое и потому бесформенные человеческие фигуры брели по улицам по направлению к кладбищам, волоча за собой детские саночки, фанерные листы с уложенными на них в самодельных гробах, а то и просто зашитыми в простыни и одеяла покойниками.

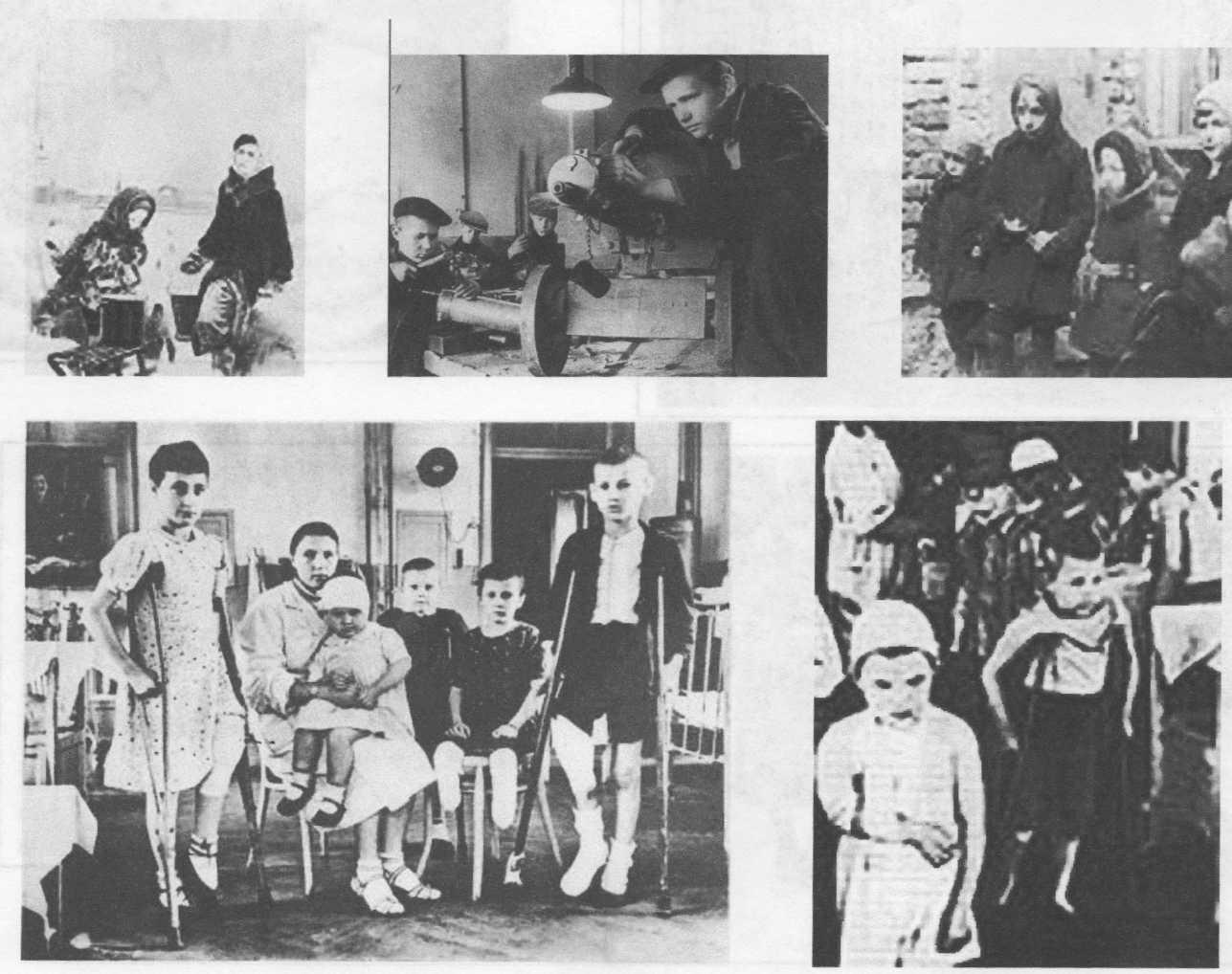

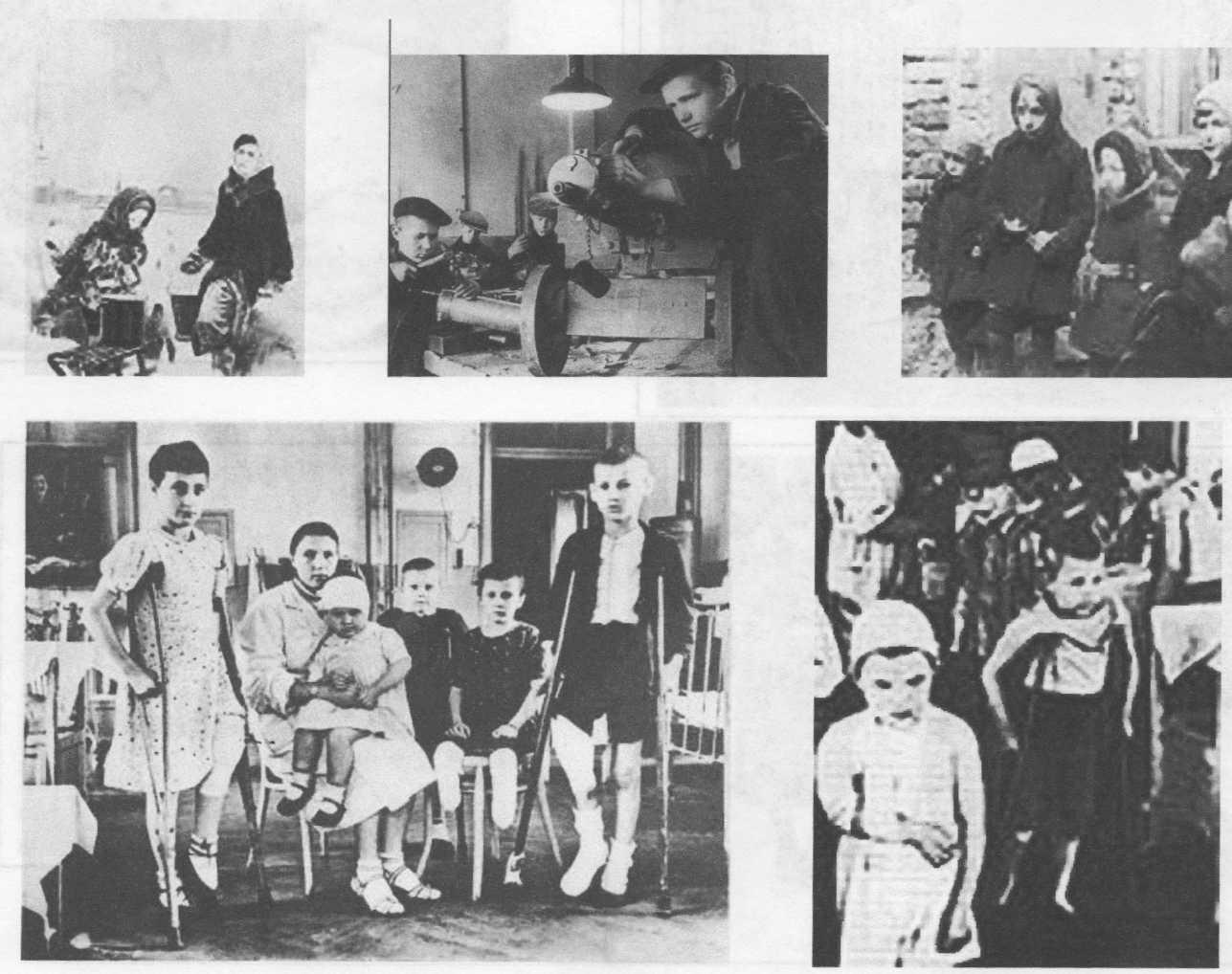

4- участник: В осажденном городе работали 39 школ. Местом учебы стали и некоторые бомбоубежища жилых зданий. Да, трудно поверить, но это факт – в жутких условиях блокадной жизни ленинградские дети учились. А. Фадеев писал: « И самый великий подвиг школьников Ленинграда в том, что они учились. Да, они учились, несмотря ни на что…» опасен и тяжел был путь в школу. На улицах, как на передовой, рвались снаряды, приходилось идти, преодолевая снежные заносы. В школах и бомбоубежищах, где проводились занятия, стоял такой мороз, что замерзали чернила. Ученики сидели в пальто, в шапках и рукавицах. Руки коченели, а мел выскальзывал из пальцев. В школах стало необычно тихо, дети перестали бегать и шуметь на переменах, их бледные и изможденные лица говорили о тяжких страданиях.

1- участник: Ученики шатались от голода. У всех была общая болезнь – дистрофия. К ней прибавилась и цинга. Кровоточили десны, качались зубы. Ученики умирали не только дома, на улице по дороге в школу, но, случалось, и прямо в классе

Инсценировка на сцене с участием учащихся «Занятие в блокадной школе»

2- участник:

Девчонка руки протянула

И головой на край стола.

Сначала думали – уснула.

А оказалось – умерла…

Ее из школы на носилках

Домой ребята понесли.

В ресницах у подруг слезинки

То исчезали, то росли.

Никто не обронил ни слова,

Лишь хрипло, сквозь метельный стон,

Учитель выдавил, что снова

уроки – после похорон.

Ю. Воронов

5- участник: А. Фадеев писал: «навеки сохранится в истории обороны города прекрасный, мужественный облик ленинградского учителя…» для многих ребят, чьи отцы были на фронте, а матери – на казарменном положении. Учитель становился самым близким человеком.

6- участник: «Никогда не забуду Зинаиду Павловну Шатунину, - вспоминает О.Н. Тюлева, - было ей уже за 60. В это лютое время приходила она в школу в отутюженном темном платье, белоснежном воротничке и такой же подтянутости требовала от нас, школьников. Я смотрела на нее и думала: «В какую ярость пришли бы фашисты, увидев нашу учительницу!» Своим примером она готовила нас к повседневному маленькому подвигу – в нечеловеческих условиях суметь остаться человеком».

.7- участник: Александр Фадеев в путевых заметках «В дни блокады» писал: «Дети школьного возраста могут гордиться тем, что они отстояли Ленинград вместе со своими отцами, матерями, старшими братьями и сестрами. Великий труд охраны и спасения города, обслуживания и спасения семьи выпал на долю ленинградских мальчиков и девочек. Они потушили десятки тысяч зажигалок, сброшенных с самолетов, они потушили не один пожар в городе, они дежурили морозными ночами на вышках, они носили воду из проруби на Неве, стояли в очередях за хлебом… И они были равными в том поединке благородства, когда старшие старались незаметно отдать свою долю младшим, а младшие делали то же самое по отношению к старшим. И трудно понять, кого погибло больше в этом поединке».

8- участник: Когда замкнулось блокадное кольцо, в Ленинграде оставалось помимо взрослого населения 400 тысяч детей – от младенцев до подростков. У них было особое, блокадное детство. Они росли в условиях голода и холода, под свист и разрывы снарядов и бомб. Это был свой мир, с особыми трудностями и радостями, с собственной шкалой ценностей

9- участник: Шурик Игнатьев, трех с половиной лет от роду, 23 мая 1942 года в детском саду покрыл свой листок беспорядочными карандашными каракульками с небольшим овалом в центре. «Что ты нарисовал?» - спросила воспитательница. Он ответил: «Это война, вот и все, а посередине булка. Больше не знаю ничего».

1- участник: Ира Виноградова, 9 лет

«... очень быстро наступил голод, стремительно. Тогда-то и нависло над Ленинградом пасмурное небо. Стало холодно, голодно, одиноко, страшно и беззащитно.

Мы втроем лежали в кровати — в шапках - ушанках меховых, в пальто, валенках, а сверху на нас еще набрасывали много-много одеял и уходили на работу. Мама работала в штабе флота и шла от финляндского вокзала до 16 линии Васильевского острова. По холоду, мимо трупов, не евши ничего. Мама была тогда очень тощая — кожа и кости.

А потом у нас вымерзла и вымерла вся квартира. Умерших людей не убирали, и это было страшно. Мы боялись выходить из комнаты»

Когда умирают взрослые - это тяжело, но понятно. А смерть детей сознание принимать отказывается.

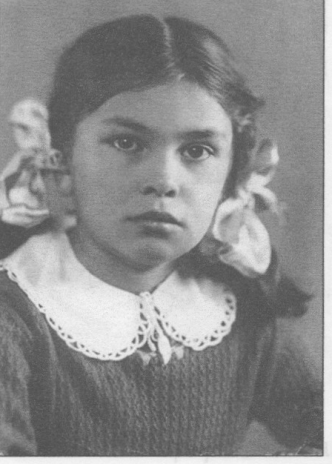

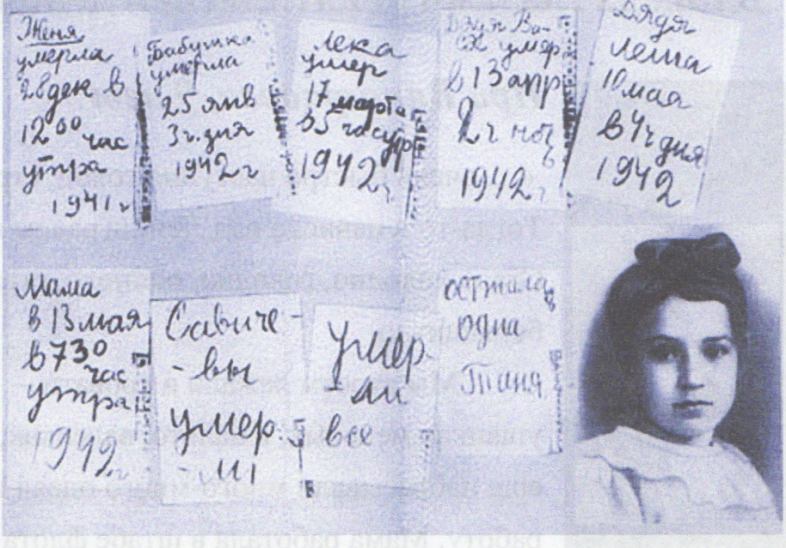

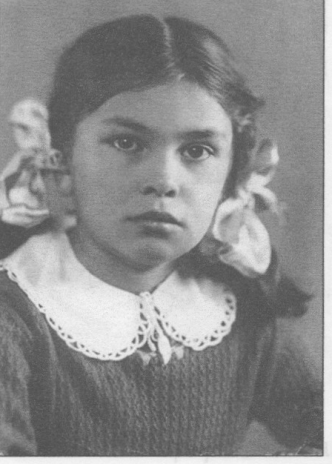

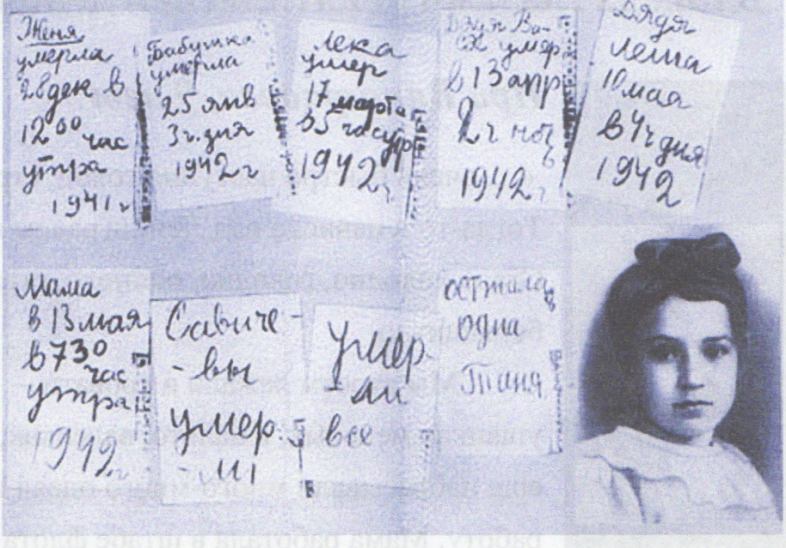

3- участник: Таня Савичева (25 января 1930 — 1 июля 1944) — ленинградская школьница, которая с начала блокады Ленинграда начала вести дневник в записной книжке. Это был дневник гибели ее большой семьи в блокадном Ленинграде. Эта маленькая записная книжка, в которой всего 9 страниц и на шести из них даты, даты смерти близких людей, была предъявлена на Нюрнбергском процессе, в качестве документа, обвиняющего фашизм. В книжке девять страниц, на шести из них - даты. Шесть страниц - шесть смертей.

Инсценировка дневника Савичевой Тани

4- участник: «28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12.30 ночи.1941 года».

«Бабушка умерла 25 января в З часа 1942 г.».

«Лека умер 17 марта в 5 часов утра. 1942 г.».

«Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа дня. 1942 год».

«Дядя Леша, 10 мая в 4 часа дня. 1942 год».

«Мама — 13 марта в 7 часов 30 минут утра. 1942»

«Умерли все».

«Осталась одна Таня»

6- участник: Живым напоминанием о тяжких блокадных днях остались строки из дневника маленькой школьницы Тани Савичевой: «Умерли все. Осталась одна Таня». После смерти родных девочка попала в детский дом. За жизнь Тани боролись два года, но спасти так и не смогли. С декабря 1941 года по май 1942 года она вела краткие записи о том, как на ее глазах умирали родные – бабушка, дядя, мать… Таня не дожила до конца войны: в 1944 году она умерла от дистрофии, но остался живой свидетель блокадной жизни – ее дневник, который выставлен в государственном музее истории Санкт-Петербурга

Текст и стихотворение сопровождается слайдами и музыкальным оформлением

7- участник:

Опять война

Юрий Воронов

Опять война, опять блокада,

А, может, нам о них забыть?

Я слышу иногда: «Не надо,

Не надо раны бередить.

Ведь это правда, что устали

Мы от рассказов о войне.

И о блокаде пролистали

Стихов достаточно вполне».

Я не напрасно беспокоюсь,

Чтоб не забылась та война:

Ведь это память — наша совесть.

Она, как сила, нам нужна.

Заключение: демонстрация слайдов презентации.

Звуки метронома:

8- участник:

Метроном - это символ блокадного города, звук его был в каждой блокадной квартире, а сейчас пусть он отсчитает нам минуту молчания - дань памяти погибшим в эти страшные блокадные дни.

На сцену выходят учащиеся в их руках горящие свечи. Звучит песня. Слайды фотографий детей войны