СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Дистанционное занятие по истории на тему Культура "оттепели"

Вся тема разделена на лекции. После изучения лекций, учебника и дополнительных материалов в папках после раздела тебе предлагается пройти проверочную работу, к решению которой можно вернуться. Это позволит лучше усвоить пройденный материал и подготовиться к решению заданий ЕГЭ. По результатам проверочной работы выставляется оценка по теме «Культура Советского периода (1953-1965 гг.)».

Просмотр содержимого документа

«Дистанционное занятие по истории на тему Культура "оттепели"»

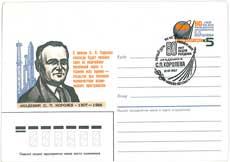

Сергей Павлович Королёв (30 декабря 1906 (12 января 1907), Житомир — 14 января 1966, Москва) — советский учёный, конструктор и организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия СССР, основоположник практической космонавтики. Крупнейшая фигура XX века в области космического ракетостроения и кораблестроения.

С. П. Королёв является создателем советской ракетно-космической техники, обеспечившей стратегический паритет и сделавшей СССР передовой ракетно-космической державой. Является ключевой фигурой в освоении человеком космоса. Благодаря его идеям был осуществлён запуск первого искусственного спутника Земли и первого космонавта Юрия Гагарина.

Дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, академик Академии наук СССР. Член КПСС с 1953 года. Подполковник.

Биография

С. П. Королёв родился 12 января 1907 в городе Житомире (тогда Российская Империя, современная Украина) в семье учителя русской словесности Павла Яковлевича Королёва (1877—1929) и Марии Николаевны Москаленко (1888—1980). Ему было около трёх лет, когда родители развелись. По решению матери, маленького Серёжу отправили в Нежин к бабушке Марии Матвеевне и дедушке Николаю Яковлевичу Москаленко.

В 1915 году поступил в подготовительные классы гимназии в Киеве, в 1917 году — пошёл в первый класс гимназии в Одессе, куда переехали мать, Мария Николаевна, и отчим — Георгий Михайлович Баланин.

В гимназии учился недолго — её закрыли, потом были четыре месяца единой трудовой школы. Далее получал образование дома — его мать и отчим были учителями, а отчим, помимо педагогического, имел инженерное образование.

Ещё в школьные годы Сергей отличался исключительными способностями и неукротимой тягой к новой тогда авиационной технике. В 1922—1924 учился в строительной профессиональной школе, занимаясь во многих кружках и на разных курсах.

В 1921 познакомился с лётчиками Одесского гидроотряда и активно участвовал в авиационной общественной жизни: с 16 лет как лектор по ликвидации авиабезграмотности, а с 17 — как автор проекта безмоторного самолёта К-5, официально защищённого перед компетентной комиссией и рекомендованного к постройке.

Поступив в 1924 году в Киевский политехнический институт по профилю авиационной техники, Королёв за два года освоил в нём общие инженерные дисциплины и стал спортсменом-планеристом. Осенью 1926 года он переводится в Московское высшее техническое училище (МВТУ) имени Н. Э. Баумана.

За время учёбы в МВТУ С. П. Королёв уже получил известность как молодой способный авиаконструктор и опытный планерист. В 1955-м Королев писал: «Еще в 1929 году я познакомился с К. Э. Циолковским, и с тех пор посвятил свою жизнь новой области науки». Из этой поездки Сергей Павлович привез несколько сочинений Циолковского с дарственной надписью. В этот год Королёв работал над дипломной работой — проект самолёта СК-4, а 2-го ноября, на планере «Жар-птица» сдал экзамены на звание пилот-паритель. Спроектированные им и построенные летательные аппараты: планёры «Коктебель», «Красная Звезда» и лёгкий самолёт СК-4, предназначенный для достижения рекордной дальности полёта, — показали незаурядные способности Королёва как авиационного конструктора. Однако, особенно после встречи с К. Э. Циолковским, его увлекли мысли о полётах в стратосферу и принципы реактивного движения. В сентябре 1931 года С. П. Королёв и талантливый энтузиаст в области ракетных двигателей Ф. А. Цандер добиваются создания в Москве с помощью Осоавиахима общественной организации — Группы изучения реактивного движения (ГИРД): В апреле 1932 года она становится по существу государственной научно-конструкторской лабораторией по разработке ракетных летательных аппаратов, в которой создаются и запускаются первые отечественные жидкостно-баллистические ракеты (БР) ГИРД-09 и ГИРД-10.

17 августа 1933 года состоялся первый удачный пуск ракеты ГИРД.

В 1933 году на базе московской ГИРД и ленинградской Газодинамической лаборатории (ГДЛ) был создан Реактивный научно-исследовательский институт под руководством И. Т. Клеймёнова. Королёв был назначен его заместителем. Однако расхождения во взглядах на перспективы развития ракетной техники заставили Королёва оставить этот пост. Ему, как начальнику отдела ракетных летательных аппаратов, в 1936 году удалось довести до испытаний крылатые ракеты: зенитную—217 с пороховым ракетным двигателем и дальнобойную—212 с жидкостным ракетным двигателем. В его отделе к 1938 году были разработаны проекты жидкостных крылатой и баллистической ракет дальнего действия, авиационных ракет для стрельбы по воздушным и наземным целям и зенитных твердотопливных ракет.

Арест и работа в закрытых КБ

Королёв был арестован 27 июня 1938 года по обвинению во вредительстве после ареста Клеймёнова Ивана Терентьевича и других работников Реактивного института. Он был подвергнут пыткам. По некоторым данным, во время пыток ему сломали челюсть. Автором этой версии является журналист Я. Голованов. Однако, в своей книге он подчеркивает, что это только версия:

| В феврале 1988 года я беседовал с членом-корреспондентом Академии наук СССР Ефуни. Сергей Наумович рассказывал мне об операции 1966 года, во время которой Сергей Павлович умер. Сам Ефуни принимал участие в ней лишь на определённом этапе, но, будучи в то время ведущим анестезиологом 4-го Главного управления Минздрава СССР, он знал все подробности этого трагического события. Анестезиолог Юрий Ильич Савинов столкнулся с непредвиденным обстоятельством, — рассказывал Сергей Наумович. — Для того чтобы дать наркоз, надо было ввести трубку, а Королёв не мог широко открыть рот. У него были переломы двух челюстей… — У Сергея Павловича были сломаны челюсти? — спросил я жену Королёва, Нину Ивановну. — Он никогда не упоминал об этом, — ответила она задумчиво. — Он действительно не мог широко открыть рот, и я припоминаю: когда ему предстояло идти к зубному врачу, он всегда нервничал… Королёв пишет ясно: «следователи Шестаков и Быков подвергли меня физическим репрессиям и издевательствам». Но доказать, что Николай Михайлович Шестаков сломал челюсти Сергею Павловичу Королёву, я не могу. К сожалению, никто этого уже не сможет доказать. Даже доказать, что ударил, — нельзя. Что просто толкнул. Вновь повторю: я ничего не могу доказать, нет в природе этих доказательств. Я могу лишь попытаться увидеть. Никаких других свидетельств, подтверждающих то, что на допросах Королёву сломали челюсть, нет. |

25 сентября 1938 года Королёв был включён в список лиц, подлежащих суду Военной коллегии Верховного суда СССР. В списке он шёл по первой (расстрельной) категории. Список был завизирован Сталиным, Молотовым, Ворошиловым и Кагановичем.

Это было время перемен в руководстве НКВД и репрессии уже снизили свой размах. Поэтому судебные решения не так слепо следовали рекомендациям НКВД. Королёв был осуждён Военной Коллегией Верховного Суда СССР 27 сентября 1938 года, обвинение: ст. 58-7, 11. Приговор: 10 лет ИТЛ, 5 лет поражения в правах. 10.06.1940 года срок сокращён до 8 лет ИТЛ (Севжелдорлаг), освобождён в 1944 году. Полностью реабилитирован 18 апреля 1957 года.

21 апреля 1939 года попал на Колыму, где находился на золотом прииске Мальдяк Западного горнопромышленного управления и был занят на так называемых «общих работах». 23 декабря 1939 года направлен в распоряжение Владлага.

В Москву прибыл 2 марта 1940 года, где спустя четыре месяца был судим вторично Особым совещанием, приговорён к 8 годам заключения и направлен в московскую спецтюрьму НКВД ЦКБ-29, где под руководством А. Н. Туполева, также заключённого, принимал активное участие в создании бомбардировщиков Пе-2 и Ту-2 и одновременно инициативно разрабатывал проекты управляемой аэроторпеды и нового варианта ракетного перехватчика.

Это послужило причиной для перевода С. П. Королёва в 1942 году в другое КБ тюремного типа — ОКБ-16 при Казанском авиазаводе № 16 (ныне — Открытое акционерное общество «Казанское моторостроительное производственное объединение» /ОАО КМПО/), где велись работы над ракетными двигателями новых типов с целью применения их в авиации. Здесь С. П. Королёв со свойственным ему энтузиазмом отдаётся идее практического использования ракетных двигателей для усовершенствования авиации: сокращения длины разбега самолёта при взлёте и повышения скоростных и динамических характеристик самолётов во время воздушного боя. В начале 1943 года он был назначен главным конструктором группы реактивных установок. Занимался улучшением технических характеристик пикирующего бомбардировщика «Пе-2», первый полёт которого состоялся в октябре 1943 года.

По воспоминаниям, которые приписывают Л. Л. Керберу, С. П. Королёв был скептик, циник и пессимист, абсолютно мрачно смотревший на будущее, «Хлопнут без некролога», — была любимая его фраза. Вместе с этим есть высказывание летчика-космонавта Алексея Леонова относительно С. П. Королёва: «Он никогда не был озлоблен… Он никогда не жаловался, никого не проклинал, не ругал. У него на это не было времени. Он понимал, что озлобленность вызывает не творческий порыв, а угнетение».

В июле 1944 года С. П. Королёва досрочно освободили из заключения со снятием судимости, после чего он ещё год проработал в Казани. 12 января 2007 года на здании (проходной) ОАО КМПО был торжественно открыт горельеф С. П. Королёва работы скульптора М. М. Гасимова.

Разработка баллистических ракет

Говоря о конструировании советских ракет, последовавших за Р-1, трудно разграничить временные периоды по их созданию. Так, Королёв об Р-2 задумывается ещё в Германии, когда проект Р-1 ещё не обсуждался, Р-5 разрабатывается им ещё до сдачи Р-2, а ещё раньше начинается работа над небольшой мобильной ракетой Р-11, и первые расчёты по межконтинентальной ракете Р-7.

В августе 1946 года С. П. Королёв начал работать в подмосковном Калининграде (затем переименованном в 1996 году в Королёв), где был назначен главным конструктором баллистических ракет дальнего действия и начальником отдела № 3 НИИ-88 по их разработке.

Первой задачей, поставленной правительством перед С. П. Королёвым, как главным конструктором, и всеми организациями, занимающимися ракетным вооружением, было создание аналога ракеты Фау-2 из отечественных материалов. Но уже в 1947 году выходит постановление о разработке новых баллистических ракет с большей, чем у Фау-2, дальностью полёта: до 3000 км. В 1948 году С. П. Королёв начинает лётно-конструкторские испытания баллистической ракеты Р-1 (аналога Фау-2) и в 1950 году успешно сдаёт её на вооружение.

В течение одного только 1954 года Королёв одновременно работает над различными модификациями ракеты Р-1 (Р-1А, Р-1Б, Р-1В, Р-1Д, Р-1Е), заканчивает работу над Р-5 и намечает пять разных её модификаций, завершает сложную и ответственную работу над ракетой Р-5М — с ядерным боевым зарядом. Идут полным ходом работы по Р-11 и её морскому варианту Р-11ФМ, и всё более ясные черты приобретает межконтинентальная Р-7.

В 1956 году под руководством С. П. Королёва была создана первая отечественная стратегическая ракета, ставшая основой ракетного ядерного щита страны. В 1957 Сергеем Павловичем были созданы первые баллистические ракеты (мобильного наземного и морского базирования) на стабильных компонентах топлива; он стал первопроходцем в этих новых и важных направлениях развития ракетного вооружения.

В 1960 году на вооружение поступила первая межконтинентальная ракета Р-7, имевшая две ракетных ступени. Это тоже была победа С. П. Королёва и его сотрудников.

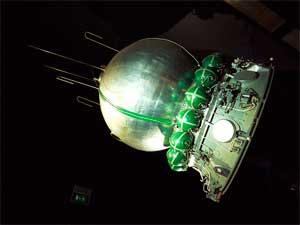

Первый искусственный спутник Земли

В 1955 году (задолго до лётных испытаний ракеты Р-7) С. П. Королёв, М. В. Келдыш, М. К. Тихонравов вышли в правительство с предложением о выведении в космос при помощи ракеты Р-7 искусственного спутника Земли (ИСЗ). Правительство поддержало эту инициативу. В августе 1956 года ОКБ-1 вышло из состава НИИ-88 и стало самостоятельной организацией, главным конструктором и директором которой назначен С. П. Королёв.

Для реализации пилотируемых полётов и запусков автоматических космических станций С. П. Королёв разработал на базе боевой ракеты семейство совершенных трёхступенчатых и четырёхступенчатых носителей.

4 октября 1957 года был запущен на околоземную орбиту первый в истории человечества ИСЗ. Его полёт имел ошеломляющий успех и создал Советскому Союзу высокий международный авторитет.

«Он был мал, этот самый первый искусственный спутник нашей старой планеты, но его звонкие позывные разнеслись по всем материкам и среди всех народов как воплощение дерзновенной мечты человечества» — сказал позже С. П. Королёв.

Почтовые конверты

Другие спутники и запуск космических аппаратов на Луну

Параллельно с бурным развитием пилотируемой космонавтики ведутся работы над спутниками научного, народнохозяйственного и оборонного назначения. В 1958 году разрабатываются и выводятся в космос геофизический спутник, а затем и парные спутники «Электрон» для исследования радиационных поясов Земли. В 1959 году создаются и запускаются три автоматических космических аппарата к Луне. Первый и второй — для доставки на Луну вымпела Советского Союза, третий с целью фотографирования обратной (невидимой) стороны Луны. В дальнейшем С. П. Королёв начинает разработку более совершенного лунного аппарата для его мягкой посадки на поверхность Луны, фотографирования и передачи на Землю лунной панорамы (объект Е-6).

Человек в космосе

12 апреля 1961 г. С. П. Королёв снова поражает мировую общественность. Создав первый пилотируемый космический корабль «Восток-1», он реализует первый в мире полёт человека — гражданина СССР Юрия Алексеевича Гагарина по околоземной орбите. Сергей Павлович в решении проблемы освоения человеком космического пространства не спешит. Первый космический корабль сделал только один виток: никто не знал, как человек будет себя чувствовать при столь продолжительной невесомости, какие психологические нагрузки будут действовать на него во время необычного и неизученного космического путешествия. Вслед за первым полётом Ю. А. Гагарина 6 августа 1961 года Германом Степановичем Титовым на корабле «Восток-2» был совершён второй космический полёт, который длился одни сутки. Опять — скрупулёзный анализ влияния условий полёта на функционирование организма. Затем совместный полёт космических кораблей «Восток-3» и «Восток-4», пилотируемых космонавтами А. Г. Николаевым и П. Р. Поповичем, с 11 по 12 августа 1962 года; между космонавтами была установлена прямая радиосвязь. На следующий год — совместный полёт космонавтов В. Ф. Быковского и В. В. Терешковой на космических кораблях «Восток-5» и «Восток-6» с 14 по 16 июня 1963 года — изучается возможность полёта в космос женщины. За ними — с 12 по 13 октября 1964 года — в космосе экипаж из трёх человек различных специальностей: командира корабля, бортинженера и врача на более сложном космическом корабле «Восход». 18 марта 1965 года во время полёта на корабле «Восход-2» с экипажем из двух человек космонавт А. А. Леонов совершает первый в мире выход в открытый космос в скафандре через шлюзовую камеру.

Проект орбитальной станции

Продолжая развивать программу пилотируемых околоземных полётов, Сергей Павлович начинает реализовывать свои идеи о разработке пилотируемой ДОС (долговременная орбитальная станция). Её прообразом явился принципиально новый, более совершенный, чем предыдущие, космический корабль «Союз». В состав этого корабля входил бытовой отсек, где космонавты могли долгое время находиться без скафандров и проводить научные исследования. В ходе полёта предусматривались также автоматическая стыковка на орбите двух кораблей «Союз» и переход космонавтов из одного корабля в другой через открытый космос в скафандрах. Сергей Павлович не дожил до воплощения своих идей в космических кораблях «Союз».

Лунный проект

Ещё в середине 1950-х годов Королёв вынашивал идеи запуска человека на Луну. Соответствующая космическая программа разрабатывалась при поддержке Н. С. Хрущёва. Однако эта программа так и не была реализована при жизни Сергея Павловича из-за отсутствия единоначалия (программа разрабатывалась под руководством Минобороны СССР, в котором Королёв не работал), разногласий с главным конструктором ракетных двигателей В. П. Глушко, а также смены руководства КПСС — Л. И. Брежнев не придавал лунной программе такого значения, как Хрущёв. После смерти Сергея Павловича программа запуска космонавтов на Луну была постепенно свёрнута. Советская программа освоения Луны в дальнейшем производилась с помощью беспилотных космических кораблей.

История болезни и смерть

Официальная версия

Официальное медицинское заключение было опубликовано 16 января 1966 года. Правда. 1966. № 16 (17333).

«Медицинское заключение о болезни и причине смерти товарища Королёва Сергея Павловича.»

Тов. С. П. Королёв был болен саркомой прямой кишки. Кроме того, у него имелись: атеросклеротический кардиосклероз, склероз мозговых артерий, эмфизема лёгких и нарушение обмена веществ. С. П. Королёву была произведена операция удаления опухоли с экстирпацией прямой и части сигмовидной кишки. Смерть тов. С. П. Королёва наступила от сердечной недостаточности (острая ишемия миокарда).

Министр здравоохранения СССР, действительный член АМН СССР, профессор Б. В. Петровский; действительный член АМН СССР, профессор А. А. Вишневский; заведующий хирургическим отделением больницы, доцент, кандидат медицинских наук Д. Ф. Благовидов; член-корреспондент АМН СССР, профессор А. И. Струков; начальник Четвёртого главного управления при Минздраве СССР, заслуженный деятель науки, профессор A.M. Марков.

Подробности из мемуаров

Оперировал Сергея Павловича министр здравоохранения СССР, действительный член АМН СССР, профессор Б. В. Петровский, а ассистировал Петровскому заведующий хирургическим отделением, доцент, кандидат медицинских наук Д. Ф. Благовидов.

Остановить кровотечение, удалив полипы, не удалось. Приняли решение о вскрытии брюшной полости. Когда стали подбираться к месту кровотечения, обнаружили опухоль величиной с кулак. Это была саркома — злокачественная опухоль. Петровский принял решение удалить саркому. При этом произвели удаление части прямой кишки. Предстояло вывести оставшуюся часть через брюшину.

В связи с невылеченной травмой, полученной в ссылке (по версии, см. выше, следователь сломал Королёву челюсть, ударив Сергея Павловича графином по скуле. Вследствие неудачного сращения кости, Королёв не мог достаточно широко раскрывать рот даже во время еды), возникли сложности при интубации трахеи. Ему не смогли корректно ввести дыхательную трубку в трахею.

Похороны

Гроб с телом покойного С. П. Королёва был установлен в Колонном зале Дома Союзов. Для прощания с покойным был открыт доступ 17 января 1966 года с 12 часов дня до 8 часов вечера.

Похороны с государственными почестями состоялись на Красной площади Москвы 18 января в 13 часов. Урна с прахом С. П. Королёва захоронена в Кремлёвской стене.

Семья

После смерти Королёва остались:

его мать — Мария Николаевна Баланина;

первая жена — Ксения Максимилиановна Винцентини, у которой от него родилась дочь — Наталья;

вторая жена — Нина Ивановна.

Вклад

Сергей Королёв был генератором многих неординарных идей и прародителем выдающихся конструкторских коллективов, работающих в области ракетно-космической техники, его вклад в развитие отечественной и мировой пилотируемой космонавтики является решающим. Можно только удивляться многогранности таланта Сергея Павловича, его неиссякаемой творческой энергии. Он является первопроходцем многих основных направлений развития отечественного ракетного вооружения и ракетно-космической техники. Трудно себе даже представить, какого уровня достигла бы она, если бы преждевременная смерть Сергея Павловича не прервала творческий полёт его мыслей.

В 1966 году Академия наук СССР учредила золотую медаль имени С. П. Королёва «За выдающиеся заслуги в области ракетно-космической техники». Учреждены стипендии имени С. П. Королёва для студентов высших учебных заведений. В Житомире, в Москве, на Байконуре, в других городах сооружены памятники учёному, созданы мемориальные дома-музеи. Его имя носят Самарский Государственный Аэрокосмический Университет, город в Московской области, улицы многих городов, два научно-исследовательских судна, высокогорный пик на Памире, перевал на Тянь-Шане, астероид, талассоид на Луне.

Награды и звания

Дважды Герой Социалистического Труда.

Награждён тремя орденами Ленина, орденом «Знак Почёта» и медалями.

Академик АН СССР.

Лауреат Ленинской премии.

Почётный гражданин города Королёв.

Память

Названы в честь Королёва и носят его имя:

Наукоград Королёв, Московская область (переименован в 1996 году из «Калининграда»). Имя Королёва носит также центральный проспект этого города.

Кратер на Марсе.

Кратер на обратной стороне Луны.

Астероид 1855 Королёв.

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» им. С. П. Королёва.

СГАУ — Самарский Государственный Аэрокосмический Университет им. академика С. П. Королёва. В 2011 году возле СГАУ установили бюст Сергею Королеву.

Военный институт в Житомире.

Научно-исследовательское судно «Академик Сергей Королёв».

Медаль имени С.П. Королёва, присуждаемая Федерацией космонавтики России.

Знак Королёва, ведомственная награда Федерального космического агентства.

Дом Культуры имени С. П. Королёва в Киеве.

Бульвар Королёва в Тольятти.

Микрорайон Королёва в городе Старый Оскол.

Площадь Королёва в Житомире.

Проспект Академика Королёва в Киеве.

Проспект Академика Королёва в Омске.

Проспект Королёва в городе Байконур.

Проспект Королёва в городе Ростов-на-Дону.

Проспект Королёва в Санкт-Петербурге.

Улица Академика Королёва в Астрахани.

Улица Академика Королёва в Волгодонске.

Улица Академика Королёва в Днепропетровске.

Улица Королёва в Ельце.

Улица Королёва в Житомире.

Улица Королёва в Хабаровске.

Улица Королёва в Жуковском.

Улица Академика Королёва в Казани.

Улица Академика Королёва в Калуге.

Улица Академика Королёва в Кировограде.

Улица Академика Королёва в Коростене.

Улица Академика Королёва в Красноярске.

Улица Королёва в Луганске.

Улица Академика Королёва в Москве.

Улица Академика Королёва в Новосибирске.

Улица Академика Королёва в Одессе.

Улица Академика Королёва в Перми.

Улица Королёва в Твери.

Улица Академика Королёва в Тернополе.

Улица Академика Королёва в Томске.

Улица Королёва в Улан-Удэ.

Улица Академика Королёва в Уфе.

Улица Академика Королёва в Чебоксарах.

Улица Академика Королёва в Челябинске.

Улица Академика Королёва в Черкассах.

Улица Академика Королёва в Обнинске.

В филателии

Год рождения Королёва на почтовых марках разный — иногда по старому стилю, иногда по новому.

Почтовые марки и конверты

Интересные факты

Следуя этапом из Бутырской тюрьмы на Колыму, Королёв некоторое время находился в Новочеркасской тюрьме.

Возвращаясь с Колымы в Москву, в Магадане Королёв не попал на пароход «Индигирка» (по причине занятости всех мест). Это спасло жизнь Королёву: следуя из Магадана во Владивосток пароход «Индигирка» попал в шторм и затонул у острова Хоккайдо.

Вскоре после войны, англичане продемонстрировали запуск немецкой ракеты «Фау-2» (пуск осуществляли немецкие специалисты). По указанию руководства, Королёв приехал под чужой фамилией, под видом капитана-артиллериста Советской Армии. Но его забыли снабдить наградами, которые были у фронтовых офицеров. И представители английской разведки весьма заинтересовались этим «капитаном».

Королёвым были впервые в мире осуществлены:

запуск в космос первого космонавта Юрия Гагарина

запуск в космос искусственного спутника земли,

запуск в космос спутника с живым существом — собака Лайка,

запуск баллистической ракеты с подводной лодки.

Королёв — единственный человек в истории СССР, получивший звание Героя Социалистического Труда, не будучи реабилитированным (звание присвоено 20.04.1956 г., а реабилитирован 18.04.1957 г.).

При жизни имя Королёва считалось секретным. Оно не упоминалось ни в новостях при запуске Спутника, ни при полёте Гагарина. Тем не менее, после смерти именем Королёва стали называться улицы, ему устанавливались памятники, сам он был похоронен у Кремлёвской стены. Советская пропаганда говорила о нём как о гениальном учёном, основоположнике космонавтики, но замалчивала факт его ареста.

Фильмы

Художественные и телевизионные

Укрощение огня (фильм) — ("Башкирцев" - Кирилл Лавров).

Разбег — о юности С. П. Королёва, 1982.

Корабль пришельцев (фильм) (Олег Табаков).

Королёв (фильм) — (Сергей Астахов).

Битва за космос (телесериал) (в роли Королёва — Стив Николсон).

«Кедр» пронзает небо (Игорь Скляр, 2011).

Фурцева (телесериал) (Алексей Янин, 2011).

Документальные

Сергей Королёв. Судьба — творческая мастерская «Студия А», «Первый канал», 2004.

Освобождение конструктора — телекомпания «Цивилизация», цикл «Империя Королева». Фильм 1-й. Телеканал Культура, 2006.

Трофейный космос — телекомпания «Цивилизация», цикл «Империя Королева». Фильм 2-й. Телеканал Культура, 2006.

Недосягаемая Луна — телекомпания «Цивилизация», цикл «Империя Королева». Фильм 3-й. Телеканал Культура, 2006.

Царь-ракета. Прерванный полёт — Телестудия Роскосмоса, ТВ Центр, 2006.

Мир состоит из звезд и из людей — Телеканал Культура, 2006.

Первые на Марсе. Неспетая песня Сергея Королёва — телестудия Роскосмоса, 2007.

Сергей Королев. Достучаться до небес — телестудия Проспект ТВ, «Первый канал», 2007.

Сергій Корольов — НТУ, 2007, (на русско-украинском языке).

Пять смертей академика Королёва — Студия «07 Продакшн», телеканал «Интер», 2009, (на русско-украинском языке).

Королёв. Обратный отсчет — телеканал НТВ, 2010.

Сергей Королёв. Жизнь на космической скорости — телестудия Роскосмоса, программа «Русский космос», телеканал Россия-2, 2011.

Академик Глушко Валентин Петрович

Главный конструктор космических систем (с 1974), генеральный конструктор многоразового ракетно-космического комплекса «Энергия — Буран», академик Академии наук СССР (1958; член-корреспондент с 1953), действительный член Международной академии аэронавтики, член КПСС с 1956 года, депутат Верховного Совета СССР 7—11-го созывов, лауреат Ленинской премии, дважды лауреат Государственной премии СССР, дважды Герой Социалистического Труда (1956, 1961).

Биография

В 1919 году зачислен в Реальное училище имени св. Павла (переименованное в IV Профтехшколу «Металл» им. Троцкого), которое закончил в 1924 году. Одновременно с учёбой в училище руководил Кружком общества любителей мироведения при одесском отделении Русского общества любителей мироведения (РОЛМ). В эти же годы (с 1920 по 1922) занимался в консерватории по классу скрипки у профессора Столярова, а затем был переведен в Одесскую музыкальную академию.

С 1923 по 1930 годы состоял в переписке с К. Э. Циолковским.

В 1924 году получает диплом об окончании Профтехшколы. В это же время он закончил работу над первой редакцией своей книги «Проблема эксплуатации планет», в газетах и журналах публикуются его научно-популярные статьи о космических полетах «Завоевание Землей Луны» в 1924 году, «Станция вне Земли» в 1926 году и др.

По путевке Наркомпроса УССР направляется на учёбу в Ленинградский государственный университет. Параллельно с учёбой он работает в качестве рабочего (сначала оптика, а затем механика) в мастерских Научного института им. П. Ф. Лесгафта, а в 1927 году — геодезистом Главного геодезического управления Ленинграда.

В качестве дипломной работы, состоящей из трех частей, Глушко предложил проект межпланетного корабля «Гелиоракетоплана» с электрическими ракетными двигателями. 18 апреля 1929 года третья часть, посвященная электрическому ракетному двигателю, была сдана в отдел при Комитете по делам изобретений.

15 мая 1929 года зачислен в штат Газодинамической лаборатории. В 1930 году разработана конструкция и начато изготовление первого отечественного жидкостного ракетного двигателя ОРМ-1. Одновременно Глушко в качестве компонентов ракетных топлив предложил азотную кислоту, растворы в ней азотного тетроксида, перекись водорода и др. Им разработано и испытано профилированное сопло, разработана теплоизоляция камеры ракетного двигателя двуокисью циркония и другими составами.

За время работы в ГДЛ были разработаны конструкции и испытаны двигатели серии ОРМ: ОРМ-1—ОРМ-52 на азотнокислотном-керосиновом топливе. Кроме того, разработаны конструкции ракет серии РЛА-1, РЛА-2, РЛА-3 и РЛА-100.

В январе 1934 года Глушко был переведен в Москву и назначен начальником сектора РНИИ Наркомата Обороны.

В 1933—1934 годах читал курсы лекций в Военно-воздушной инженерной академии им. Н. Е. Жуковского.

В декабре 1935 года вышла в свет книга «Ракеты их устройство и применение» под редакцией Г. Э. Лангемака и В. П. Глушко.

5 ноября 1936 года проведены официальные стендовые испытания ЖРД ОРМ-65 тягой до 175 кг на азотнокислотно-керосиновом топливе для ракетоплана РП-318 и крылатой ракеты 212 конструкции С. П. Королёва. 16 декабря 1936 года проведено первое огневое наземное испытание ЖРД ОРМ-65 на ракетоплане РП-318.

В 1937 году Глушко опубликовано 7 статей в сборниках научных работ РНИИ «Ракетная техника». Член научно-технического совета РНИИ.

Арест и работа в шарашках

В марте 1938 года Глушко был арестован и по август 1939 года находился под следствием внутренней тюрьмы НКВД на Лубянке и в Бутырской тюрьме. 15 августа 1939 года осуждён Особым совещанием при НКВД СССР сроком на 8 лет, впоследствии оставлен для работы в техбюро. До 1940 года он работает в конструкторской группе 4-го Спецотдела НКВД (т. н. «шарашке») при Тушинском авиамоторостроительном заводе № 82. За это время были разработаны проект вспомогательной установки ЖРД на самолетах С-100 и Сталь-7. В 1940 году Глушко был переведён в Казань, где он продолжает работы в качестве главного конструктора КБ 4-го Спецотдела НКВД при Казанском заводе № 16 по разработке вспомогательных самолетных ЖРД РД-1, РД-1ХЗ, РД-2 и РД-3.

27 августа 1944 года по решению Президиума Верховного Совета он был досрочно освобождён со снятием судимости. Реабилитирован в 1956 году.

Дальнейшая карьера

В декабре 1944 года назначен главным конструктором ОКБ-СД (Опытно-Конструкторское Бюро Специальных Двигателей), г. Казань. В 1944—1945 годах проведены наземные и летные испытания ЖРД РД-1 на самолетах Пе-2Р, Ла-7, Як-3 и Су-6. Разрабатывается трехкамерный азотнокислотно-керосиновый ЖРД РД-3 тягой 900 кг, проведены официальные стендовые испытания ЖРД РД-1ХЗ с химическим повторным зажиганием.

С июля по декабрь 1945 года и с мая по декабрь 1946 года Глушко находится в Германии, где изучает трофейную немецкую ракетную технику (в основном — Фау-2) в институте «Нордхаузен».

3 июля 1946 года приказом МАП авиазавод № 456 в Химках был перепрофилирован под производство жидкостных ракетных двигателей с одновременным перебазированием на него коллектива ОКБ-СД из Казани. Этим же приказом Глушко был назначен главным конструктором ОКБ-456 (ныне — НПО «Энергомаш»).

10 октября 1948 г. произведен успешный пуск ракеты Р-1 с РД-100 (копия немецкой Фау-2). Проводятся работы над модификацией двигателя РД-100 (РД-101—РД-103). 19 апреля 1953 года осуществлен успешный пуск ракеты Р-5 с РД-103.

По результатам испытаний 2 февраля 1956 года ракеты Р-5М с боевым ядерным зарядом В. П. Глушко получил звание Герой Социалистического Труда.

В дальнейшем под руководством Глушко разработаны мощные ЖРД на низкокипящих и высококипящих топливах, используемые на первых ступенях и в большинстве вторых ступеней советских ракет-носителей и многих боевых ракет. Неполный список включает: РД-107 и РД-108 для РН «Восток», РД-119 и РД-253 для РН «Протон», РД-301, РД-170 для «Энергии» (самый мощный ЖРД в мире) и многие другие.

22 мая 1974 года назначен директором и генеральным конструктором НПО «Энергия», соединившем ОКБ, основанное В. П. Глушко, и КБ, руководимое ранее С. П. Королевым. По его инициативе были свёрнуты работы по ракете-носителю Н-1, вместо которой по его предложению и под его руководством была создана многоразовая космическая система «Энергия — Буран». Он возглавлял работы по совершенствованию пилотируемых космических кораблей «Союз», грузового корабля «Прогресс», орбитальных станций «Салют», созданию орбитальной станции «Мир».

В. П. Глушко умер 10 января 1989 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Критика

Глушко так и не сумел преодолеть проблемы с нестабильностью процесса горения в больших ракетных двигателях, что вплоть до середины 1980-х годов не позволяло создавать сверхтяжёлые ракеты-носители класса Сатурн-5.

Глушко был одним из главных критиков А. Г. Костикова, с которым работал в РНИИ и которого считал главным виновником того, что подвергся репрессиям. Профессор МАИ Л. С. Душкин, работавший в 30-е годы вместе с Костиковым и Глушко, считал эту критику необоснованной и отмечал ряд недальновидных действий Глушко во время работы института.

Воспоминания о Глушко

Награды

Герой Социалистического Труда (1956, 1961).

Орден Ленина (1956, 1958, 1961, 1968, 1978).

Орден Октябрьской Революции (1971).

Орден Трудового Красного Знамени (1945).

Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970).

Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1975).

Медаль «Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1985).

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945).

Медаль «Ветеран труда» (1984).

Медаль «В память 800-летия Москвы» (1948).

Ленинская премия СССР (1957).

Государственная премия СССР (1967, 1984).

Золотая медаль им. К. Э. Циолковского АН СССР (1958).

Диплом им. Поля Тиссандье (ФАИ) (1967).

Почётный гражданин города Королёв.

В кинематографе

Одним из персонажей художественном фильма «Укрощение огня» (1972; СССР), снятом по мотивам биографии Сергея Королёва, является соратник первого Главного конструктора ОКБ-1, фигурирующий под именем Евгений Огнев. Принято считать, что прототипом этого персонажа является Валентин Глушко. Однако Огнев, сыгранный актёром Игорем Горбачевым, внешне больше похож на Василия Мишина. Кроме того, по фильму у Башкирцева и Огнева дружеские отношения, в то время как у Королёва в последние годы жизни были натянутые отношения с Глушко: «…при жизни Королева мы помирить его с Глушко не смогли. Если бы они были такими друзьями, как Башкирцев с Огневым, многое у нас пошло бы по-другому.» — Д. Ф. Устинов.

В телесериале «Битва за космос» (2005; Россия, США, ФРГ, Великобритания), посвящённом соперничеству СССР и США в космической гонке, роль Валентина Глушко исполнил американский актёр российского происхождения Равиль Исьянов. В телесериале утверждается, что после ареста Глушко (возможно, под пытками) донёс на Королёва, в результате чего последний был арестован, и этот факт послужил основой для негативного отношения Королёва к Глушко. Эта версия не подтверждена фактическим материалом.

Юрий Алексеевич Гагарин (9 марта 1934, Клушино, Гжатский район, Западная область — 27 марта 1968, около города Киржач, Владимирская область) — советский лётчик-космонавт, Герой Советского Союза, кавалер высших знаков отличия ряда государств, почётный гражданин многих российских и зарубежных городов.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полёт в космическое пространство. Ракета-носитель «Восток» с кораблём «Восток», на борту которого находился Гагарин, была запущена с космодрома Байконур. После 108 минут пребывания в космосе Гагарин успешно приземлился в Саратовской области, неподалёку от города Энгельса. Начиная с 12 апреля 1962 года день полёта Гагарина в космос был объявлен праздником — Днём космонавтики.

Первый космический полёт вызвал большой интерес во всём мире, а сам Юрий Гагарин превратился в мировую знаменитость. По приглашениям зарубежных правительств и общественных организаций он посетил около 30 стран. Много у первого космонавта было поездок и внутри Советского Союза. В последующие годы Гагарин вёл большую общественно-политическую работу, окончил академию им. Жуковского, работал в ЦПК и готовился к новому полёту в космос.

27 марта 1968 года Юрий Гагарин погиб в авиационной катастрофе вблизи деревни Новосёлово Киржачского района Владимирской области, выполняя учебный полёт на самолёте МиГ-15УТИ под руководством опытного инструктора В. С. Серёгина. Причины и обстоятельства авиакатастрофы остаются не вполне выясненными и на сегодняшний день.

В связи с гибелью Гагарина в Советском Союзе был объявлен общенациональный траур (впервые в истории СССР в память о человеке, не являвшемся главой государства). В честь первого космонавта Земли были переименованы ряд населённых пунктов (включая его родной город — Гжатск), названы улицы и проспекты. В разных городах мира было установлено множество памятников Гагарину.

Биография

Ранняя жизнь и образование

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года, по документам в деревне Клушино Гжатского района Западной области РСФСР, то есть по месту жительства (прописки) родителей. Фактическое место рождения — роддом города Гжатска (переименованного в 1968 году в г.Гагарин). Русский. По происхождению является выходцем из крестьян: его отец, Алексей Иванович Гагарин (1902—1973), — плотник, мать, Анна Тимофеевна Матвеева (1903—1984), — работала на молочнотоварной ферме. Его дедушка, рабочий Путиловского завода Тимофей Матвеевич Матвеев, жил в Санкт-Петербурге, в Автове, на Богомоловской (ныне Возрождения) улице в конце XIX века.

Детство Юрия Гагарина прошло в деревне Клушино. 1 сентября 1941 года мальчик пошёл в школу, но 12 октября деревню заняли нацистские войска, и его учёба прервалась. Почти полтора года деревня Клушино была оккупирована немецкими войсками. 9 апреля 1943 года деревню освободила Красная армия, и учёба в школе возобновилась.

24 мая 1945 года семья Гагариных переехала в Гжатск. В мае 1949 года Гагарин окончил шестой класс Гжатской средней школы, и 30 сентября поступил в Люберецкое ремесленное училище № 10. Одновременно поступил в вечернюю школу рабочей молодёжи, седьмой класс которой окончил в мае 1951 года, а в июне окончил с отличием училище по специальности формовщик-литейщик.

В августе 1951 года Гагарин поступил в Саратовский индустриальный техникум, и 25 октября 1954 года впервые пришёл в Саратовский аэроклуб. В 1955 году Юрий Гагарин добился значительных успехов, закончил с отличием учёбу и совершил первый самостоятельный полёт на самолёте Як-18. Всего в аэроклубе Юрий Гагарин выполнил 196 полётов и налетал 42 часа 23 мин.

Карьера в ВВС

27 октября 1955 года Гагарин был призван в Советскую армию и направлен в Чкалов (ныне Оренбург), в 1-е военно-авиационное училище лётчиков имени К. Е. Ворошилова. Обучался Гагарин у известного в те времена лётчика-испытателя Я. Ш. Акбулатова. Несмотря на некоторые сложности, возникавшие в процессе обучения, 25 октября 1957 года Гагарин окончил училище с отличием. В течение двух лет служил близ Мурманска в 169-м истребительном авиационном полку 122-й истребительной авиационной дивизии Северного флота, вооружённом самолётами МиГ-15бис. К октябрю 1959 года налетал в общей сложности 265 часов.

Гагарин с космическим отрядом

Решение об отборе космонавтов и их подготовке к первому полёту на корабле «Восток-1» было принято в Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 22-10 от 5 января 1959 года и в Постановлении Совета Министров СССР № 569—264 от 22 мая 1959 года.

Военно-воздушные силы СССР занимались отбором и подготовкой будущих космонавтов. Планировалось отобрать 20 кандидатов.

Отбор кандидатов в космонавты осуществлялся специальной группой специалистов Центрального военного научно-исследовательского авиационного госпиталя. Психологи же обратили внимание на следующие особенности характера Гагарина:

| Любит зрелища с активным действием, где превалирует героика, воля к победе, дух соревнования. В спортивных играх занимает место инициатора, вожака, капитана команды. Как правило, здесь играют роль его воля к победе, выносливость, целеустремлённость, ощущение коллектива. Любимое слово — «работать». На собраниях вносит дельные предложения. Постоянно уверен в себе, в своих силах. Тренировки переносит легко, работает результативно. Развит весьма гармонично. Чистосердечен. Чист душой и телом. Вежлив, тактичен, аккуратен до пунктуальности. Интеллектуальное развитие у Юры высокое. Прекрасная память. Выделяется среди товарищей широким объёмом активного внимания, сообразительностью, быстрой реакцией. Усидчив. Не стесняется отстаивать точку зрения, которую считает правильной. |

9 декабря 1959 года Гагарин написал рапорт с просьбой зачислить его в группу кандидатов в космонавты. Через неделю Гагарина вызвали в Москву для прохождения всестороннего медицинского обследования в Центральном научно-исследовательском авиационном госпитале. В начале 1960 года последовала ещё одна специальная медкомиссия, которая признала старшего лейтенанта Гагарина годным для космических полётов.

11 января 1960 года приказом Главнокомандующего ВВС Константина Андреевича Вершинина была организована специальная войсковая часть (В/Ч) № 26266, задачей которой была подготовка космонавтов (в дальнейшем, часть была преобразована в Центр подготовки космонавтов ВВС). Гагарин был зачислен в группу кандидатов в космонавты приказом Главнокомандующего ВВС К. А. Вершинина от 3 марта 1960 года, а 11 марта — вместе с семьёй выехал к новому месту военной службы. С 25 марта начались регулярные занятия по программе подготовки космонавтов.

Выбор космонавта и подготовка

Кто первым должен лететь в космос, у Главного конструктора Особого конструкторского бюро № 1 Госкомитета Совета Министров СССР по оборонной технике Королёваи его сподвижников сомнений не вызывало — это должен быть лётчик реактивной истребительной авиации.

С учётом особенностей и возможностей космической техники понадобились особые кандидаты — люди абсолютно здоровые, профессионально подготовленные, дисциплинированные, соответствующие всем предъявляемым физическим и медицинским требованиям.

После четырёхмесячного московского периода подготовки, который начался в марте 1960 г., Центр подготовки космонавтов всем своим наличным составом перебрался на постоянное место своего базирования — в Звёздный. Там в тот момент удалось создать на первое время самые непритязательные условия для работы. Неподалёку, близ станции Чкаловской, был получен первый жилой фонд — квартиры для размещения семей слушателей-космонавтов и части семей руководящего состава Центра подготовки космонавтов.

Кроме Гагарина, были ещё претенденты на первый полёт в космос; всего их было двадцать человек (Первый отряд космонавтов СССР). Кандидаты набирались именно среди военных лётчиков-истребителей по решению Королёва, считавшего, что такие лётчики уже имеют опыт перегрузок, стрессовых ситуаций и перепадов давления. Отбор в первый отряд космонавтов проводился на основании медицинских, психологических и ряда прочих параметров: возраст25—30 лет, рост не более 170 см, вес не более 70—72 кг, способность к высотной и стратосферной адаптации, быстрота реакции, физическая выносливость, психическая уравновешенность. Требования к росту и весу возникли из-за соответствующих ограничений на космический корабль «Восток», которые определялись мощностью ракеты-носителя «Восток». Кроме того, при отборе кандидатов учитывались положительная характеристика, членство в партии (Гагарин стал кандидатом в члены КПСС в 1959 году, а вступил в партию летом 1960 года), политическая активность, социальное происхождение. Непосредственно лётные качества не играли решающей роли. Лётчик-испытатель Марк Галлай, принимавший участие в подготовке будущих космонавтов к полёту, в книге «С человеком на борту» писал: «В любом авиагарнизоне можно было без труда встретить таких ребят. Плохо ли это? Напротив, убеждён, что очень хорошо! Ни в коей мере не умаляет достоинств первых космонавтов, но многое говорит в пользу „любых авиагарнизонов“».

В первом отряде космонавтов обозначились три лидера — Юрий Гагарин, Герман Титов и Григорий Нелюбов.

Из двадцати претендентов отобрали шестерых, Королёв очень торопился, так как были данные, что 20 апреля 1961 года своего человека в космос отправят американцы. И поэтому старт планировалось назначить между 11 и 17 апреля 1961 года. Того, кто полетит в космос, определили в последний момент, на заседании ГК, ими стали Гагарин и его дублёр Герман Титов.

3 апреля 1961 года состоялось заседание Президиума ЦК КПСС, которое проводил Хрущёв. По докладу заместителя Председателя Совета Министров СССРД. Ф. Устинова Президиум ЦК принял решение о запуске человека в космос.

8 апреля 1961 состоялось закрытое заседание Государственной комиссии по пуску космического корабля «Восток», которую возглавлял Председатель Государственного комитета Совета Министров СССР по оборонной технике К. Н. Руднев. Комиссия утвердила первое в истории задание человеку на космический полёт, подписанное С. П. Королёвым и Н. П. Каманиным:

| «Выполнить одновитковый полёт вокруг Земли на высоте 180—230 километров, продолжительностью 1 час 30 минут с посадкой в заданном районе. Цель полёта — проверить возможность пребывания человека в космосе на специально оборудованном корабле, проверить оборудование корабля в полёте, проверить связь корабля с Землёй, убедиться в надёжности средств приземления корабля и космонавта». |

После открытой части заседания, комиссия осталась в узком составе и утвердила предложение Каманина допустить в полёт Юрия Гагарина, а Титова утвердить запасным космонавтом.

Полёт в космос

Участие СССР в космической гонке привело к тому, что при создании корабля «Восток» был выбран ряд неоптимальных, но зато простых и быстро осуществимых решений. Некоторые компоненты создать вовремя не успели, в результате пришлось отказаться от системы аварийного спасения на старте и системы мягкой посадки корабля. Кроме того, из конструкции строящегося корабля «Восток-1» была убрана дублирующая тормозная установка. Последнее решение было обосновано тем, что при запуске корабля на низкую 180—200 километровую орбиту, он в любом случае в течение 10 суток сошёл бы с неё вследствие естественного торможения о верхние слои атмосферы и вернулся бы на землю. На эти же 10 суток рассчитывались и системы жизнеобеспечения.

Старт корабля «Восток» был произведён 12 апреля 1961 года в 09:07 по московскому времени с космодрома Байконур, с пилотом-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту; позывной Гагарина был «Кедр». После команды «на старт», Гагарин произнёс ставшую знаменитой фразу: «Поехали!». Ракета-носитель «Восток» проработала без замечаний, но на завершающем этапе не сработала система радиоуправления, которая должна была выключить двигатели 3-й ступени. Выключение двигателя произошло только после срабатывания дублирующего механизма (таймера), но корабль уже поднялся на орбиту, высшая точка которой (апогей) оказалась на 100 км выше расчётной: рассекреченные параметры орбиты были 327×180 км. Сход с такой орбиты с помощью «аэродинамического торможения» мог занять по разным оценкам от 20 до 50 дней.

На орбите Гагарин провёл простейшие эксперименты: пил, ел, делал записи карандашом. «Положив» карандаш рядом с собой, он случайно обнаружил, что тот моментально начал уплывать. Из этого Гагарин сделал вывод, что карандаши и прочие предметы в космосе лучше привязывать. Все свои ощущения и наблюдения он записывал на бортовой магнитофон. До полёта ещё не было известно, как человеческая психика будет вести себя в космосе, поэтому была предусмотрена специальная защита от того, чтобы первый космонавт в порыве помешательства не попытался бы управлять полётом корабля. Чтобы включить ручное управление, ему надо было вскрыть запечатанный конверт, внутри которого лежал листок с кодом, набрав который на панели управления, можно было бы её разблокировать.

В конце полёта тормозная двигательная установка (ТДУ) конструктора Исаева проработала успешно, но с недобором импульса, так что автоматика выдала запрет на штатное разделение отсеков. В результате, в течение 10 минут перед входом в атмосферу корабль беспорядочно кувыркался со скоростью 1 оборот в секунду. Гагарин решил не пугать руководителей полёта (в первую очередь — Королёва) и в условном выражении сообщил о нештатной ситуации на борту корабля. Когда корабль вошёл в более плотные слои атмосферы, то соединяющие кабели перегорели, а команда на разделение отсеков поступила уже от термодатчиков, так что спускаемый аппарат наконец отделился от приборно-двигательного отсека. Спуск происходил по баллистической траектории (как и у остальных космических кораблей серий «Восток» и «Восход»), то есть с 8—10-кратными перегрузками, к которым Гагарин был готов. Сложнее было пережить психологические нагрузки — после входа капсулы в атмосферу загорелась обшивка корабля (температура снаружи при спуске достигает 3—5 тысяч градусов), по стёклам иллюминаторов потекли струйки жидкого металла, а сама кабина начала потрескивать.

На высоте 7 км в соответствии с планом полёта Гагарин катапультировался, после чего капсула и космонавт стали спускаться на парашютах раздельно (по такой же схеме происходила посадка и остальных пяти кораблей из серии «Восток»). После катапультирования и отсоединения воздуховода спускаемого аппарата, в герметичном скафандре Гагарина не сразу открылся клапан, через который должен поступать наружный воздух, так что Гагарин чуть не задохнулся. Последней проблемой в этом полёте оказалось место посадки — Гагарин мог опуститься на парашюте в ледяную воду Волги. Гагарину помогла хорошая предполётная подготовка — управляя стропами, он увёл парашют от реки и приземлился в 1,5—2 километрах от берега.

Выполнив один оборот вокруг Земли, в 10:55:34 на 108-й минуте корабль завершил полёт. Из-за сбоя в системе торможения спускаемый аппарат с Гагариным приземлился не в запланированной области в 110 км от Сталинграда, а в Саратовской области, неподалёку от Энгельса в районе села Смеловка. В 10:48 радар близлежащего зенитно-ракетного дивизиона засёк неопознанную цель — это был спускаемый аппарат (зенитчиков за сутки до этого предупредили, чтобы они следили за «контейнерами с неба»). После катапультирования целей на радаре стало две.

Первыми людьми, которые встретили космонавта после полёта, оказались жена местного лесника Анна (Анихайят) Тахтарова и её шестилетняя внучка Рита (Румия). Вскоре к месту событий прибыли военные из дивизиона и местные колхозники. Одна группа военных взяла под охрану спускаемый аппарат, а другая повезла Гагарина в расположение части. Оттуда Гагарин по телефону отрапортовал командиру дивизии ПВО: «Прошу передать главкому ВВС: задачу выполнил, приземлился в заданном районе, чувствую себя хорошо, ушибов и поломок нет. Гагарин».

Возвращение на Землю

Тем временем с аэродрома Энгельс вылетел вертолёт Ми-4, в задачу экипажа которого входило найти и подобрать Гагарина. Экипаж вертолёта Ми-4 первым обнаружилспускаемый аппарат, но Гагарина рядом не было; ситуацию прояснили местные жители, которые сказали, что Гагарин уехал на грузовике в Энгельс. Вертолёт взлетел и взял курс на город. С его борта на дороге неподалеку от КПП ракетного дивизиона заметили автомашину, на которой Гагарин после доклада в части направлялся к спускаемому аппарату. Гагарин вышел из машины и махал руками, его подобрали, и вертолёт полетел на аэродром Энгельс, передав радиограмму: «Космонавт взят на борт, следую на аэродром». На месте посадки Гагарину была вручена его первая награда за полёт в космос — медаль «За освоение целинных земель». Впоследствии такая же медаль вручалась на месте посадки и многим другим космонавтам.

На аэродроме в Энгельсе Гагарина уже ждали, у трапа вертолёта было всё руководство базы. Ему вручили поздравительную телеграмму Советского правительства. На автомобиле «Победа» Гагарина повезли на командно-диспетчерский пункт, а затем в штаб базы для связи с Москвой.

К полудню на аэродром Энгельс с Байконура прибыли два самолёта: Ил-18 и Ан-10, на которых прибыли заместитель командующего ВВС генерал-лейтенант Агальцов и группа журналистов. В течение трёх часов, пока устанавливали связь с Москвой, Гагарин давал интервью и фотографировался. С появлением связи он лично доложил Хрущёву (Первому секретарю ЦК КПСС) и Брежневу (Председателю Президиума Верховного Совета СССР) о выполнении полёта.

После доклада Гагарин и группа сопровождающих лиц сели на самолёт Ил-14, прибывший с куйбышевского аэродрома «Кряж», и полетели в Куйбышев (сейчас Самара). Было принято решение во избежание шумихи произвести посадку не в аэропорту «Курумоч», а на заводском аэродроме «Безымянка». Но пока глушили двигатели самолёта и монтировали трап, на аэродроме уже собралось много народу (включая рабочих и инженеров расположенного рядом с аэродромом завода «Прогресс», где, кстати, и была выпущена ракета Р-7, на которой стартовал в космос корабль «Восток» с Гагариным на борту), приехало городское партийное руководство. Когда смонтировали трап, первым вышел из самолёта Гагарин, он поприветствовал собравшихся. Гагарина увезли на обкомовскую дачу на берегу Волги. Там он принял душ и нормально поел. Через три часа после прилёта в Куйбышев Гагарина туда же прилетели Королёв и ещё несколько человек из Госкомиссии. В 9 часов вечера накрыли стол и отпраздновали удачный полёт Гагарина в космос.

Освещение в советских СМИ

Ввиду обеспечения секретности первого полёта человека в космос, сам факт запуска Гагарина предварительно не освещался. Широко известные кадры, где можно его узнать, были сняты не в день запуска в космос, а позднее, специально для кинохроники, где Гагарин повторил всё, что делал при реальном запуске.

Перед полётом правительством СССР заранее было подготовлено три сообщения ТАСС о запуске человека в космос, в том числе одно «Трагическое», если космонавт не вернётся живым:

1 вариант — торжественный, о выходе корабля-спутника с человеком на борту на околоземную орбиту:

| После успешного проведения намеченных исследований и выполнения программы полета 12 апреля 1961 года в 10 часов 55 минут московского времени советский космический корабль «Восток» совершил благополучную посадку в заданном районе Советского Союза. Летчик-космонавт майор Гагарин сообщил: «Прошу доложить партии и правительству, что приземление прошло нормально, чувствую себя хорошо, травм и ушибов не имею». Осуществление полета человека в космическое пространство открывает грандиозные перспективы покорения космоса человечеством. — ТАСС, 12 апреля 1961 года. |

2 вариант — сообщение о невыходе корабля-спутника на орбиту и его экстренном приземлении, в нём же обращение к народам и правительствам зарубежных стран с просьбой оказать содействие в поиске и спасении космонавта;

3 вариант — сообщение о трагической гибели космонавта.

Проекты всех трёх сообщений были приложены к записке Устинова, Руднева, Калмыкова, Дементьева, Бутомы, Келдыша, Москаленко, Вершинина, Каманина, Ивашутина и Королёва в ЦК КПСС от 30 марта 1961 года. Постановлением Президиума ЦК КПСС от 3 апреля 1961 года «О запуске космического корабля-спутника» тексты сообщений были одобрены.

Все три сообщения были запечатаны в специальные конверты под номерами: 1,2,3 и отправлены на радио, телевидение, и ТАСС. По команде из Кремля вскрывался лишь тот конверт, номер которого укажут из Кремля 12 апреля 1961 года, а оставшиеся конверты подлежали немедленному уничтожению.

После полёта в космос

Встреча в Москве

Первоначально никто не планировал грандиозной встречи Гагарина в Москве. Всё решил в последний момент Никита Сергеевич Хрущёв. По словам его сына — Сергея Хрущёва:

| «Он начал с того, что позвонил министру обороны маршалу Малиновскому и сказал: „Он у вас старший лейтенант. Надо его срочно повысить в звании“. Малиновский сказал, довольно неохотно, что даст Гагарину звание капитана. На что Никита Сергеевич рассердился: „Какого капитана? Вы ему хоть майора дайте“. Малиновский долго не соглашался, но Хрущёв настоял на своём, и в этот же день Гагарин стал майором». |

Потом Хрущёв позвонил в Кремль и потребовал, чтобы Гагарину подготовили достойную встречу.

По другим свидетельствам, очередное звание «капитан» Гагарин должен был получить в апреле 1961 года, но Д. Ф. Устинов предложил произвести его сразу в майоры. Приказ о присвоении этого внеочередного звания был подготовлен до старта, но Юрий Гагарин узнал о том, что он стал майором, только после посадки. Во всех сообщениях ТАСС 12 апреля уже говорилось о «майоре Юрии Гагарине».

14 апреля за Гагариным прилетел Ил-18, а на подлёте к Москве к самолёту присоединился почётный эскорт истребителей, состоящий из семи истребителей МиГ-17. Самолёт с эскортом торжественным строем прошли над центром Москвы, над Красной площадью, затем произвёл посадку в аэропорту Внуково, там Гагарина ожидал грандиозный приём: ликующие люди, журналисты и операторы, руководство страны. Самолёт подрулил к центральному зданию аэропорта, спустили трап, и первым по нему сошёл Гагарин. От самолёта до правительственных трибун была протянута ярко-красная ковровая дорожка, по ней и пошёл Юрий Гагарин. По пути у него развязался шнурок на ботинке (по другой версии — подтяжка от носков) но он не остановился и дошёл до правительственных трибун, рискуя споткнуться и упасть, под звуки оркестра, исполняющего советский авиамарш «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Подойдя к трибуне, Юрий Гагарин отрапортовал Никите Хрущёву:

| «Товарищ Первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, Председатель Совета Министров СССР! Рад доложить вам, что задание Центрального Комитета Коммунистической партии и Советского правительства выполнено…». |

Дальше была поездка в открытом «ЗИЛ-111В», Гагарин стоя приветствовал встречающих. Кругом слышались поздравления, многие махали плакатами. Один человек прорвался через оцепление и вручил Гагарину букет. На Красной площади прошёл митинг, на котором Никита Хрущёв объявил о присвоении Гагарину званий Герой Советского Союза и «Лётчик-космонавт СССР».

Митинг перерос в стихийную 3-часовую демонстрацию, которую Юрий Гагарин и руководители советского государства приветствовали с трибуны мавзолея Ленина. После окончания демонстрации Никита Хрущёв проводил Гагарина внутрь мавзолея, к саркофагу. Торжества продолжились на приёме в Кремле, на котором присутствовали многие конструкторы, имена которых тогда ещё официально не назывались. Леонид Брежнев вручил Гагарину «Золотую Звезду» Героя Советского Союза и орден Ленина. Многих новорожденных мальчиков родители называли в тот день в честь Гагарина — Юрием.

На следующий день состоялась пресс-конференция, на которой Гагарину и конструкторам задавали вопросы зарубежные журналисты. Конференция началась с вопроса Гагарину о том, не является ли он родственником потомков рода князей Гагариных, ныне живущих в США. На что Гагарин ответил:

| «Среди своих родственников никаких князей и людей знатного рода не знаю и никогда о них не слышал». |

Зарубежные визиты

Почти через месяц после полёта Юрия Гагарина отправили в первую зарубежную поездку с так называемой «Миссией мира». Первый космонавт посетил Чехословакию, Финляндию, Англию, Болгарию и Египет.

Первой зарубежной поездкой для Юрия Гагарина стала поездка в Чехословакию. Он летел на обычном рейсовом Ту-104 в Прагу. Пассажиры рейса узнали Гагарина и кинулись к нему за автографами. А командир экипажа П. М. Михайлов пригласил его в кабину и дал ему в руки штурвал. В Чехословакии Гагарин посетил литейный завод и получил от местных рабочих сувенир — статуэтку литейщика. Правительство Чехословакии удостоило Гагарина звания «Героя Социалистического Труда ЧССР».

Далее путь Гагарина лежал в Болгарию. При подлёте к Софии болгарские лётчики встретили его почётным эскортом истребителей. Гагарин побывал в нескольких городах Болгарии, в Пловдиве и Софии его избрали Почётным гражданином города; побывал у памятника Алёше.

В Финляндии Гагарин побывал дважды — в 1961 и 1962 годах.

В июле 1961 года Гагарин прибыл в Англию по приглашению профсоюза литейщиков Англии. В Англии на машину, «Rolls-Royce Silver Cloud-II» установили специальный номер YG 1 (Юрий Гагарин 1). Сначала он посетил Манчестер и находящуюся в нём штаб-квартиру старейшего профсоюза литейщиков Великобритании. Там Гагарину вручили диплом Почётного литейщика Англии. За время этого визита Юрий Гагарин получил золотую медаль от фонда развития космоса (первый экземпляр) и встретился с руководством страны, с премьер-министром Гарольдом Макмилланом и с королевой Елизаветой II. Королева вопреки этикету сфотографировалась с космонавтом на память, мотивировав это тем, что он не обычный, земной человек, а небесный, и потому нарушения этикета нет.

За 1961 год Гагарин посетил Чехословакию, Болгарию, Финляндию, Великобританию, Польшу (21—22 июля), Кубу, Бразилию с остановкой на острове Кюрасао, Канаду с остановкой в Исландии, Венгрию, Индию, Цейлон (ныне Шри-Ланка), Афганистан.

В январе-феврале 1962 года Гагарин посетил Объединённую Арабскую Республику (Египет) по приглашению вице-президента и главнокомандующего вооружёнными силами страны, маршала Абдель Хаким Амера. Гагарин пробыл в Египте 7 дней. Президент страны Гамаль Абдель Насер наградил Юрия Гагарина высшим орденом республики «Ожерелье Нила».

В сентябре 1963 года Гагарин посетил Париж, где принял участие в XIV Международном конгрессе астронавтов.

Всего Юрий Гагарин в рамках зарубежных визитов посетил около 30 стран.

Дальнейшая жизнь и карьера

В течение трёх лет встречи и поездки отнимали у Юрия большую часть его личного времени. По свидетельству Н. П. Каманина, дополнительную нагрузку создавало то, что такие встречи часто сопровождались застольем. В результате Гагарин набрал лишние 8—9 килограммов веса, перестал систематически заниматься спортом. Вновь начавшаяся подготовка к космическому полёту, полёты на самолётах и необходимый режим смогли остановить этот процесс.

1 сентября 1961 года Юрий Гагарин поступил в Военно-воздушную инженерную академию им. Жуковского, а 17 февраля 1968 года защитил в ней дипломный проект. Государственная экзаменационная комиссия присвоила полковнику Юрию Гагарину квалификацию «лётчик-инженер-космонавт» и рекомендовала его в адъюнктуру академии.

В 1964 году Гагарин стал заместителем начальника Центра подготовки космонавтов. Он также вёл большую общественно-политическую работу, являясь депутатом Верховного Совета СССР 6-го и 7-го созывов, член ЦК ВЛКСМ (избран на 14-м и 15-м съездах ВЛКСМ), президентом Общества советско-кубинской дружбы.

В 1964 году Гагарин назначен командиром отряда советских космонавтов.

Гагарин учился в Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского и поэтому некоторое время не имел лётной практики, также сказывалась и общественная деятельность. Гагарин исполнял обязанности депутата Верховного Совета СССР 6-го и 7-го созывов, являлся членом ЦК ВЛКСМ(избирался на 14-м и 15-м съездах ВЛКСМ) и руководил внештатным отделом космонавтики газеты «Красная Звезда» (с 1964 года). Кроме того, историческое значение полёта в космос сделало его узнаваемой персоной и за рубежом. Гагарин являлся президентом Общества советско-кубинской дружбы, почётным членом Общества «Финляндия — СССР» и посещал многие страны мира с миссией мира и дружбы.

В 1966 году Гагарина избрали Почётным членом Международной академии астронавтики, в июне того же года Гагарин уже приступил к тренировкам по программе «Союз». Он был назначен дублёром Комарова, который совершил первый полёт на новом корабле. Полёт из-за неисправности солнечной батареи был прерван досрочно, а закончился гибелью космонавта из-за неполадок парашютной системы. Весьма вероятно, что если бы был жив Королёв, Гагарин был бы основным пилотом «Союза-1», поскольку Королёв обещал ему полёт на корабле нового типа.

Первый после перерыва самостоятельный вылет на МиГ-17 Гагарин совершил в начале декабря 1967 года. Приземлился со второго захода из-за неверного расчёта на посадку, характерного для лётчиков низкого роста, имевших перерыв в полётах. Это стало поводом для опасений властей потерять популярного героя в случае аварии.

Юрий Гагарин приложил немало усилий для осуществления лунных космических полётов и сам до своей гибели состоял членом экипажа одного из готовящихся лунных кораблей. Гагарин не имел права самостоятельно летать на истребителе, хотя и был заместителем начальника ЦПК по лётной подготовке, а поэтому добился направления на восстановление квалификации как лётчик-истребитель.

Несмотря на занятость, Гагарин находил время и для хобби, которыми были катание на водных лыжах и коллекционирование кактусов.

Гибель

27 марта 1968 года Гагарин погиб в авиационной катастрофе, выполняя тренировочный полёт на самолёте МиГ-15УТИ под руководством опытного инструктора В. С. Серёгина, вблизи деревни Новосёлово Киржачского района Владимирской области.

Для расследования причин катастрофы была создана Государственная комиссия. Отчёт составил 29 томов и был засекречен; его детали до последнего времени были известны только из статей и интервью отдельных её членов. Суть выводов комиссии была такой: экипаж из-за изменившейся в полёте воздушной обстановки совершил резкий манёвр и вышел из облачного слоя, пикируя практически вертикально. Несмотря на попытки лётчиков вывести машину в горизонтальный полёт, самолёт столкнулся с землёй и экипаж погиб. В ходе расследования отказов или неисправностей техники обнаружено не было. Химический анализ останков и крови лётчиков посторонних веществ не выявил.

К 50-летнему юбилею полёта Гагарина в космос были рассекречены выводы госкомиссии о возможных причинах его гибели. Наиболее вероятной причиной падения самолёта, согласно данным Архива президента РФ, был назван резкий манёвр уклонения от шара-зонда или, что менее вероятно, для предотвращения входа в верхний край облачности. В условиях усложнённой метеорологической обстановки это привело к попаданию самолёта в закритический режим полёта и сваливанию.

Исследования группы специалистов под руководством С. М. Белоцерковского показали, что наиболее вероятной причиной резкого манёвра стало сближение и резкое уклонение от другого самолёта, с возможным попаданием в его вихревой след. Вследствие этого, МиГ-15УТИ Гагарина и Серёгина попал в плоский штопор. Находясь в облачном слое, лётчики не могли видеть высоты полёта. Руководствуясь неточными метеорологическими данными и показаниями приборов, лётчики предполагали, что успеют вывести самолёт из падения, но запас высоты оказался недостаточен. После выхода из облачного слоя — катапультироваться было уже поздно. В 2013 году Алексей Леонов сообщил, что в результате рассекречивания документов следственной комиссии эта версия полностью подтвердилась: в зоне полёта Гагарина и Серёгина несанкционированно оказался самолёт Су-15, который на форсаже ушёл на свой эшелон, пройдя на расстоянии 10-15 метров от самолёта Гагарина и тем самым вогнав последний в спираль, выйти из которой лётчики не успели.

Почётные звания и награды

В качестве премиальных первый космонавт получил от правительства 15 тыс. рублей, автомобиль «Волга» (номер 78-78 мод), четырёхкомнатную квартиру по месту службы с меблировкой и множество подарков.

Звания

Герой Советского Союза (14 апреля 1961)

Лётчик-космонавт СССР (27 июня 1961)

Герой Социалистического Труда ЧССР (29 апреля 1961)

Герой Социалистического Труда (НРБ) (24 мая 1961)

Герой Труда (СРВ) (28 апреля 1962)

Советское правительство также повысило Ю. А. Гагарина в звании от старшего лейтенанта сразу до майора (стартовал в космос в звании старшего лейтенанта, приземлился — майором).

Президент Общества советско-кубинской дружбы

Почётный член Общества «Финляндия—Советский Союз» и других.

С 1966 года Юрий Гагарин являлся почётным членом Международной академии астронавтики.

Заслуженный мастер спорта СССР (1961, звание получено, как награда за полёт в космос)

Военный лётчик 1-го класса (1961, квалификация присвоена за космический полёт)

Ордена

Орден Ленина (СССР, 14 апреля 1961)

Орден «Георгий Димитров» (Болгария, 24 мая 1961)

Орден Звезды Индонезии II класса (Индонезия, 10 июня 1961)

Орден «Крест Грюнвальда» I степени (Польша, 20 июня 1961)

Первый кавалер ордена «Плайя-Хирон» (Куба, 18 июля 1961)

Орден «За заслуги в области воздухоплавания» (Бразилия, 2 августа 1961)

Орден Знамени ВНР I степени с бриллиантами (Венгрия, 21 августа 1961)

Карла Маркса (ГДР, 22 октября 1963)

«Ожерелье Нила» (Египет, 31 января 1962)

Большая лента ордена Звезды Африки (Либерия, 6 февраля 1962)

Медали и дипломы

Медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР» (СССР, 1958)

Медаль «За освоение целинных земель» (СССР, 12 апреля 1961)

Медаль «Золотая Звезда» (СССР, 14 апреля 1961)

Золотая медаль Британского общества межпланетных сообщений, 1961

Золотая медаль правительства Австрии, 1962

Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (СССР, 9 мая 1965)

Медаль «За безупречную службу» III степени (СССР, март 1966)

Медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (СССР, январь 1968)

Золотая медаль имени Константина Циолковского «3а выдающиеся работы в области межпланетных сообщений» (АН СССР)

Медаль де Лаво (ФАИ)

Золотая медаль и почётный диплом «Человек в космосе» Итальянской ассоциации космонавтики

Золотая медаль «За выдающееся отличие» и почётный диплом Королевского аэроклуба Швеции

Большая золотая медаль и диплом ФАИ

Медаль Колумба (Италия)

Золотая медаль города Сен-Дени (Франция)

Золотая медаль Премии «За храбрость» Фонда Маццотти (Италия), 2007

и другие.

Почётное гражданство

Юрий Гагарин был избран почётным гражданином городов:

СССР: Калуга, Новозыбков, Клинцы, Новочеркасск, Люберцы, Сумгаит (современный Азербайджан), Смоленск, Винница, Севастополь, Саратов, Комсомольск-на-Амуре, Тюмень

Россия: Оренбург

Болгария: София, Перник, Пловдив

Греция: Афины

Кипр: Фамагуста, Лимасол

Франция: Сен-Дени

Чехословакия: Тренчьянске Теплице

Ему также были вручены золотые ключи от ворот городов Каир и Александрия (Египет).

Память

В топонимах

Город Гжатск и Гжатский район переименованы в город Гагарин и Гагаринский район (Смоленская область)

Именем Гагарина названы бульвары, улицы, проспекты, площади

Мемориал в селе Смеловке недалеко от места приземления первого космонавта Земли

Учреждения

Объединённый Мемориальный музей Ю. А. Гагарина, г. Гагарин Смоленской обл.

Центр Подготовки Космонавтов им. Ю. А. Гагарина в Звёздном городке

Комсомольское-на-Амуре — Авиационно-Производственное Объединение им. Ю. А. Гагарина в городе Комсомольск-на-Амуре

Военно-воздушная Краснознаменная ордена Кутузова академия имени Ю. А. Гагарина (затем — Военно-воздушная академия имени Ю. А. Гагарина и профессора Н. Е. Жуковского)

В 2011 году именем Юрия Гагарина был назван Международный аэропорт Оренбурга

Саратовский государственный технический университет имени Ю. А. Гагарина

За стартовым комплексом на площадке № 1 космодрома Байконур закрепилось название «Гагаринский старт»

Аэропорт имени Юрия Гагарина в городе Намибе, Ангола

Суда и самолёты

Научно-исследовательское судно «Космонавт Юрий Гагарин», работавшее в Атлантическом океане

Самолёт с бортовым номером EK-95015 «Юрий Гагарин» Sukhoi Superjet 100

Награды и знаки

В космонавтике вручается Золотая медаль имени Ю. А. Гагарина космонавтам и астронавтам за вклад в освоении космоса. Федеральным космическим агентством учреждена награда — знак Гагарина

Высшая награда Континентальной хоккейной лиги, созданной в 2008 году, носит название «Кубок Гагарина»

На Луне американские астронавты оставили памятные медали с изображением людей, отдавших жизнь освоению космоса, в том числе одна из двух медалей, посвящённым советским космонавтам, с изображением Ю. А. Гагарина

В космосе

Именем Юрия Гагарина назван кратер на обратной стороне Луны

В честь Юрия Гагарина назван астероид

Иное

Памятник Юрию Гагарину открыт в Гринвиче в мае 2013 года

В Саратове ежегодно проводятся традиционные соревнования по мотокроссу, посвящённые памяти Гагарина

Редкий минерал, найденный в шахтах Восточно-Казахстанской области Казахстана, был назван гагаринит

Выведен сорт гладиолусов под названием «Улыбка Гагарина»

Именем Гагарина назван немецкий авангардный звукозаписывающий лейбл Gagarin Records

Мстислав Всеволодович Келдыш (10 февраля (28 января) 1911, Рига — 24 июня 1978, Москва) — советский учёный в области математики и механики, выдающийся организатор советской науки.

Академик АН СССР (1946; член-корреспондент 1943), с 1953 член Президиума, в 1960—1961 вице-президент, в 1961—1975 президент, в 1975—1978 член Президиума АН СССР. Трижды Герой Социалистического Труда (1956, 1961, 1971). Член КПСС с 1949.

Биография

Родился в семье Всеволода Михайловича Келдыша (1878—1965) — профессора, генерал-майора инженерно-технической службы, основоположника методологии расчёта строительных конструкций. Его называли «отцом русского железобетона». Своё дворянское происхождение М. В. Келдыш никогда не скрывал (на вопрос анкеты о социальном происхождении отвечал: «из дворян»). Дед по линии матери — полный генерал от артиллерии А. Н. Скворцов, дед по линии отца — М. Ф. Келдыш, окончивший духовную семинарию, но затем избравший медицинскую стезю и дослужившийся до генеральского чина.

Окончил МГУ (1931), затем работал в ЦАГИ, МГУ (профессор с 1937), Математическом институте им. В. А. Стеклова АН СССР (МИАН). С 1953 по 1978 годы был директором Института прикладной математики АН СССР (ИПМ РАН).

Келдыш занимался механикой и аэрогазодинамикой летательных аппаратов. Большое значение имеют работы Келдыша, связанные с решением проблемы флаттера, который в конце 1930-х гг. стал препятствием в развитии скоростной авиации. Работы Келдыша в области аэродинамики больших скоростей имели важное значение для развития реактивной авиации. Келдышем были также найдены простые конструктивные решения для устранения явления шимми - самовозбуждающихся колебаний носового колеса шасси самолёта.

Келдыш участвовал в работах по созданию советской термоядерной бомбы. Для этого в 1946 г. он организовал специальное расчетное бюро при МИАН. Именно за участие в создании термоядерного оружия Келдышу в 1956 г. было присвоено первое звание Героя социалистического труда.

В 1946 г. Келдыш был назначен начальником НИИ-1 Министерства авиационной промышленности, с 1950 г. стал научным руководителем этого учреждения и занимал этот пост до 1961 г. Он был одним из основоположников развёртывания работ по исследованию космоса и созданию ракетно-космических систем, возглавив с середины 1950-х годов разработку теоретических предпосылок вывода искусственных тел на околоземные орбиты, а в дальнейшем — полётов к Луне и планетам Солнечной системы. Он руководил научно-техническим советом по координации деятельности по созданию первого искусственного спутника Земли, внёс большой вклад в осуществление программ пилотируемых полётов, в постановку научных проблем и проведение исследований околоземного космического пространства, межпланетной среды, Луны и планет, в решение многих проблем механики космического полёта и теории управления, навигации и теплообмена. Важное место в деятельности Келдыша занимало научное руководство работами, осуществляемыми в сотрудничестве с другими странами по программе «Интеркосмос». Его деятельность в области космонавтики долгое время была засекречена и в газетах Келдыш условно назывался «теоретик космонавтики», при том, что он был известен как Президент АН СССР. Второе звание Героя социалистического труда Келдыш получил в 1961 г. после первого пилотируемого космического полёта.

| Келдыш видел в Королеве человека, который избавит его от труднейших организационных технологических забот. Своей задачей он считал проблемные исследования и организацию научных коллективов, выступающих в роли генераторов идей. Это были идеи высшего качества. Любое предложение, исходившее в виде отчета или другого документа за подписью Келдыша, было итогом строгого анализа, тщательных расчетов и самых придирчивых обсуждений на семинарах и НТСах... ...Неоднократно приходилось наблюдать, как на затянувшихся совещаниях Келдыш закрывал глаза и уходил в себя. Все считали, что Келдыш заснул. Но немногие знали его удивительную способность в таком полусне пропускать в сознание нужную информацию. К всеобщему удивлению, он неожиданно подавал реплику или задавал вопрос, которые попадали «в самую точку». Оказывалось, что Келдыш ухватил всю интересную информацию и своим вмешательством помог принятию наилучшего решения. |

С именем Келдыша связано развитие в СССР современной вычислительной математики, он руководил работами по созданию советских ЭВМ для расчетов по атомной и ракетно-космической тематике (начиная с ЭВМ «Стрела»). Он не только руководил научным коллективом, но и лично участвовал в создании новых вычислительных методов и алгоритмов.

Келдыш также был председателем Комитета по Ленинским и Государственным премиям при Совете Министров СССР (1964—1978), членом многих иностранных академий (в том числе Международной академии астронавтики), научных учреждений и Международной общественной премии Гуггенхеймов по астронавтике, делегатом XXII—XXV съездов КПСС, на которых избирался членом ЦК КПСС, депутатом Верховного Совета СССР 6—9-го созывов.