СОВРЕМЕННОЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ

Насонова Н.А.,

преподаватель КГБ ПОУ ХТК, г. Хабаровск

Шевчук О.П.,

преподаватель КГБ ПОУ ХТК, г. Хабаровск

Аннотация: По сравнению с состоянием градостроительства в конце XX века в начале XXI века можно видеть несколько новых направлений, в каждом из которых сложился некий набор решений, который продолжает пополняться. Добавились экологические и энергосберегающие решения, которые имеют градостроительный масштаб и масштаб отдельных зданий. Осознана транспортная основа градостроительства, причем приоритет отдается различным видам общественного транспорта: рельсового (метро, трамвай) либо автомобильного (автобус, такси). В большинстве крупных городов всего мира осознана необходимость ограничения личного автотранспорта.

Ключевые слова: современное градостроительство, агломерация, урбанизация, конурбация, архитектура зданий и сооружений, современный город, урбанизированная территория, город-спутник

Любой город не может быть рассмотрен в настоящее время без рассмотрения его природного и урбанизированного окружения. Плотность и размеры городской застройки на Земле таковы, что урбанизированная территория выходит за границы исторических городов XIX века и составляет десятки квадратных километров, поэтому масштаб агломерации (конурбации) - единственно возможный подход к разработке планов развития. Однако практика управления городскими территориями осложняется веками сложившейся системой границ и независимых администраций внутри них. Современное градостроительство выработала два способа согласования действий различных администраций:

создание ассоциаций городов, входящих в агломерацию, с общими управляющими центрами;

создание региональных программ развития, имеющих масштабы, превышающие отдельные агломерации (масштабы конурбации), т.е. создание государственных программ.

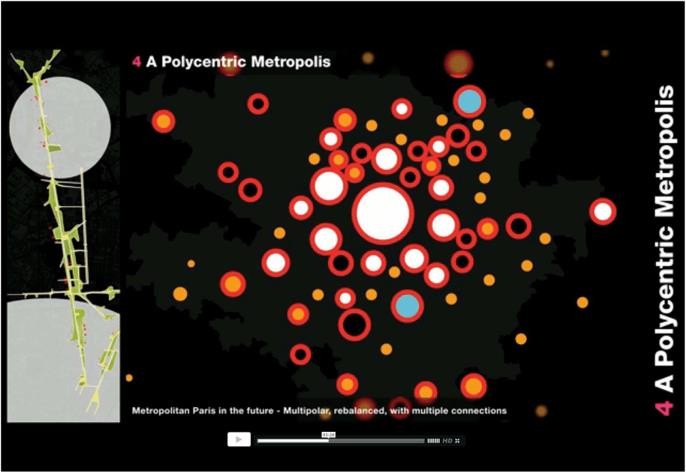

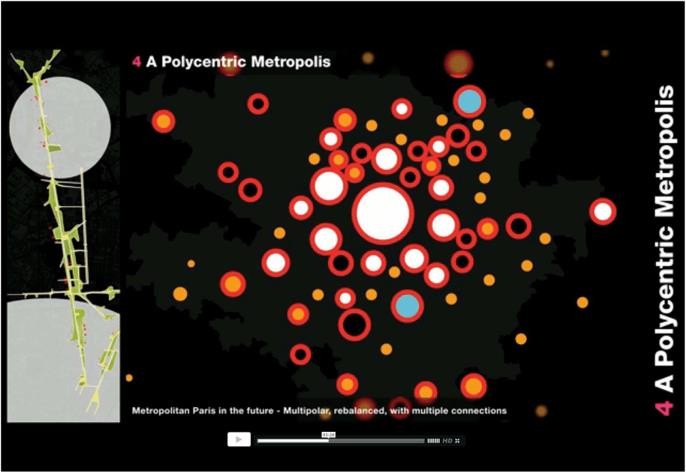

На протяжении последней половины XX века принципы развития агломераций изменялись. Основные модели развития агломераций - моноцентрическая, линейная (лучевая) и полицентрическая. Возможны, разумеется, и комбинации их, так называемая рассеянная модель. К концу XX века специалисты-градостроители большинства стран, прежде всего, высокоразвитых, пришли к выводу, что наиболее целесообразная схема развития крупнейших агломераций — полицентрическая. При моноцентрической или лучевой схемах неизбежны избыточная концентрация мест приложения труда и отдыха в центре или по основной оси развития, перегрузка общественного и личного транспорта за счет господства ежедневных маятниковых поездок, деградация периферийных районов агломерации. В частности, таковы последствия применявшейся в конце XX века схемы расположения вокруг центра агломерации городов-спутников, которые представляли собой монофункциональные поселения. Полицентрическое развитие позволяет жителям иметь жилище вблизи от пода центров агломерации и в соседстве с другими под центрами, пользоваться, наряду с центростремительными и линейными, также тангенциальными и кольцевыми связями и реализовывать представляемые жителям возможности крупнейшего города в комфортных условиях. Кроме того, экономические возможности и ограниченность ресурсов практически никогда не позволяют равномерно развивать всю территорию агломерации.

Ранее предпочтение отдавалось радиально-линейному развитию. Территории активных преобразований планировались от центра агломерации в одном или нескольких направлениях, в зависимости от региональных приоритетов.

Однако линейно-радиальное развитие крупных агломераций привело к такой перегрузке их центров, что к концу XX века специалисты стали отдавать предпочтение полицентрическому принципу. При полицентрическом развитии территории активных преобразований размещаются кольцами или тангенциально относительно центра и связывают под центры агломерации, между собой минуя центр (рис. 1).

Рисунок 1 - Полицентрическая схема развития

Основным видом развития в городах к началу XXI века, после полного решения жилищной проблемы, становится реконструкция застроенных территорий. Политика реконструкции различается в зависимости от типа существующей застройки. Если речь идет об исторических районах, здания или городские ландшафты в которых признаются обществом культурной ценностью, то требуется полное или частичное сохранение этой застройки. Если реконструкции подвергаются промышленные зоны, возникшие в XIX—XX вв., то некоторая часть зданий представляет материальную ценность, и их сохраняют из соображений экономии.

Наиболее сложные проблемы возникают при необходимости реконструкции территорий с жилищной застройкой, возникшей в 1960—1970-е гг., в период массового строительства социального жилища. В зависимости от конкретных финансовых и технологических условий возможны два способа реконструкции такой застройки: полный снос старых зданий с переселением жителей и реконструкция зданий с повышением их потребительских и эстетических качеств.

В современном градостроительстве продолжается поиск новых пространственных структур, которые, с одной стороны, соответствовали бы современным удобствам и эстетике, а с другой — сохранили бы человечный масштаб и традиционные формы городских ландшафтов прежних веков. Архитектурному течению «Новый урбанизм» свойственно даже копирование застройки европейских городов XVI—XVII веках (рис. 2).

Рисунок 2 - Застройка города Кетландс

Более оригинальное решение применено в новом районе города Хертогенбосх в Голландии, который назван «Замки» (рис. 3). Симбиоз городской и природной среды достигается путем застройки кварталов с высокой плотностью расположения в парковой среде. Пространства жилых кварталов имеют традиционную форму: площадь, узкие пешеходные улицы. Декоративные бассейны, окружающие кварталы, придают образу застройки сходство с французскими замками эпохи Возрождения.

Рисунок 3 - Новый район с «замками»

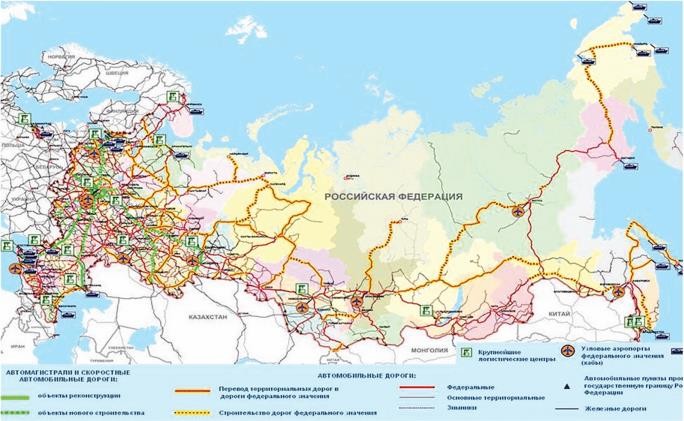

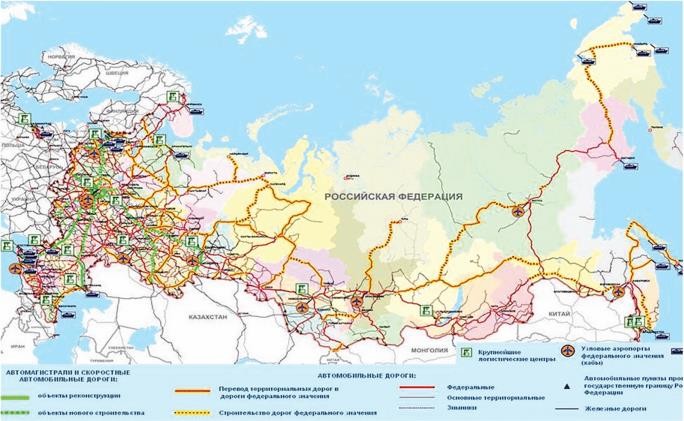

Схемы территориального планирования Российской Федерации разрабатываются в следующих областях:

федеральный транспорт (железнодорожный, воздушный, морской, внутренний водный, трубопроводный транспорт, автомобильные дороги федерального значения);

оборона страны и безопасность государства;

энергетика;

здравоохранение.

транспорт (железнодорожный, водный, воздушный транспорт, автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения);

предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий;

образование;

здравоохранение;

физическая культура и спорт (рис. 4) .

Рисунок 4 - Схемы территориального планирования Российской Федерации

Список литературы

Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01- 89* (утв. приказом Министерства регионального развития от 28.12. 2010 № 820)

Линов В. К.. Зарубежные системы планирования регулирования градостроительного развития//Проблемы становления и регулирования рынков городской недвижимости / В. К. Линов, О. В. Матюхин, К. С. Соколов - СПб.: Наука,1997. с. 78-101.

Митягин С. Д. Градостроительство. Эпоха перемен/ С. Д. Митягин - СПб.: Зодчий, 2016.С. 51-52.

Рыбчинский, В. Городской конструктор: идеи и города /В. Рыбчинский – М.: Ин-т медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка", 2015. - 224с.