МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Центр образования Самарской области»

ДОКЛАД

на тему:

«Внедрение технологии проектов в условиях исправительных колоний. Из опыта работы.»

Докладчик: учитель химии и биологии

филиала №1 ГКОУ «Центр образования

Самарской области» Еким А.И.

Самара

2025 г.

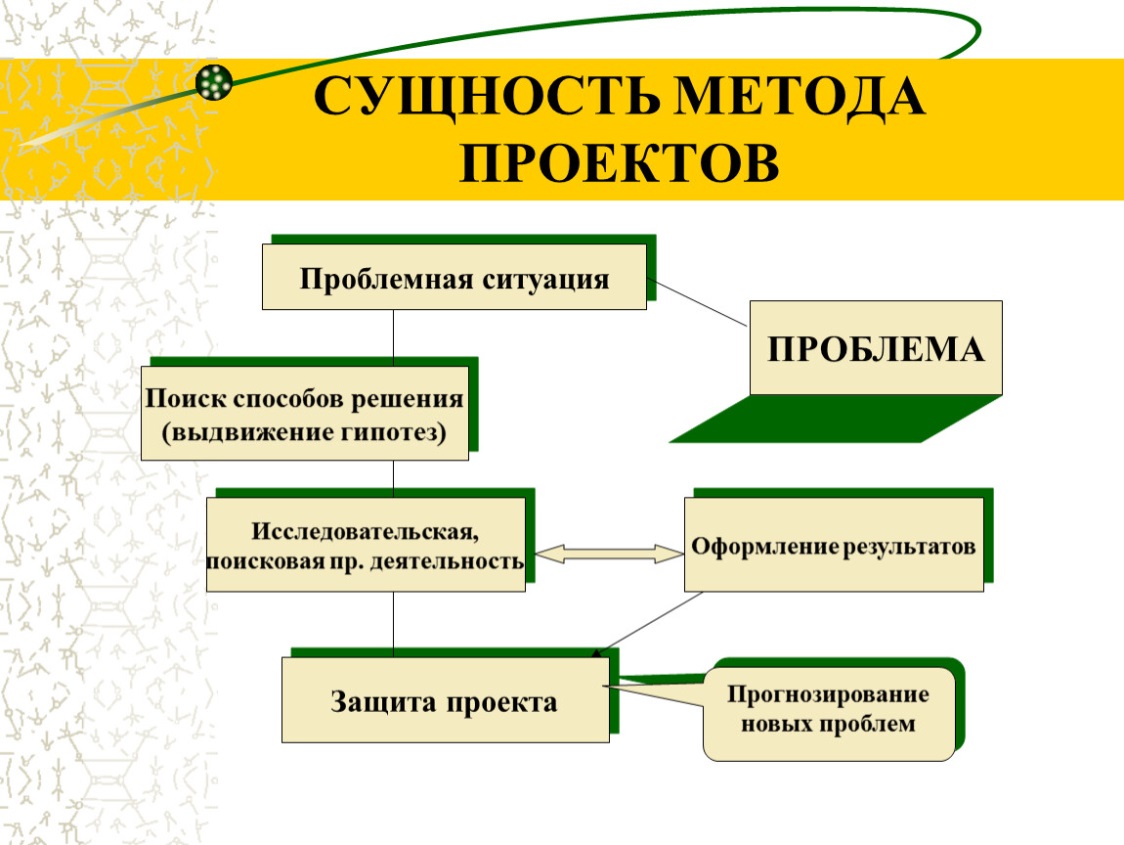

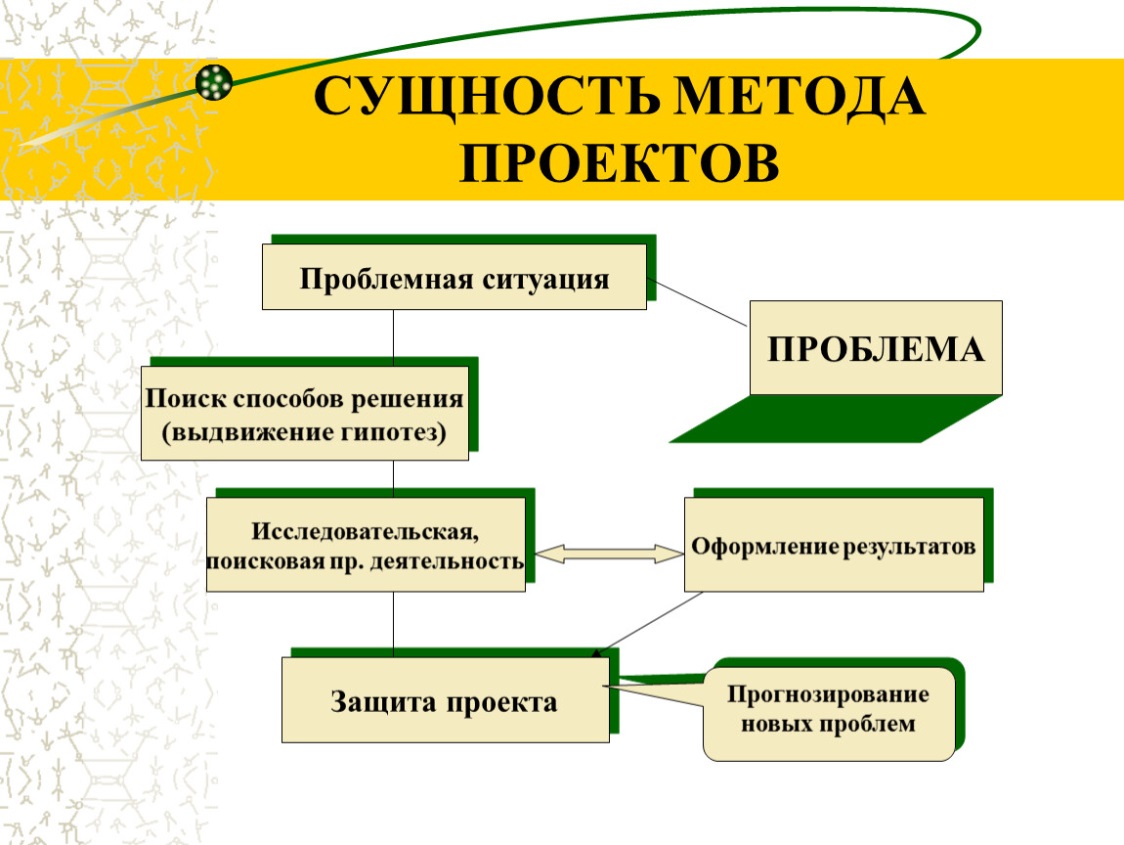

Метод проектов в педагогике — это система обучения, при которой учащиеся приобретают знания и умения в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий — проектов.

Суть метода проектов в образовании состоит в такой организации образовательного процесса, при которой обучающиеся приобретают знания и умения, опыт творческой деятельности, эмоционально-ценностного отношения к действительности в процессе планирования и выполнения проектов.

Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся — индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определённого отрезка времени.

Основные цели метода проектов: стимулировать интерес учащихся к определённым проблемам, предполагающим владение определённой суммой знаний, и через проектную деятельность предусматривать решение этих проблем, умение практически применять полученные знания, развитие критического и творческого мышления.

Метод проектов начал широко внедряться ещё в начале XX века. Например, в ходе педагогических экспериментов в СССР 1920-х годов проектное обучение на время полностью вытеснило классно-урочную систему. Но уже в 1931 году сторонников этого подхода обвинили в «разрушении школы», и эксперимент свернули. В наше время проектное обучение снова используется в образовательной практике.

Что оно из себя представляет, на каких принципах основано и как применяется?

Что представляет собой проектное обучение

Проектное обучение (англ. project-based learning), или метод проектов, — это подход, при котором студенты обучаются в процессе самостоятельного планирования и разработки решений для некой проблемы или задачи. Такая деятельность становится учебным проектом, и в результате него учащиеся должны достичь осязаемого, практически значимого результата, создать конечный продукт. Продуктом может быть что угодно в зависимости от темы проекта — например, план мероприятия, технический чертёж, видеоролик, журнал, выращенный в теплице урожай, дизайн помещения, веб-сайт или мобильное приложение, бизнес-план.

С уть проектного обучения — в моделировании полного цикла работы над проектом, от замысла до его воплощения, как в реальной жизни. Однако учебный проект отличается от обычных рабочих проектов тем, что он призван в первую очередь решать образовательные задачи. А значит, он должен быть не только практически значимым, но и помогать учащимся приобретать новые навыки и компетенции, обобщать и систематизировать имеющиеся у них знания, давать им опыт продуктивной деятельности.

уть проектного обучения — в моделировании полного цикла работы над проектом, от замысла до его воплощения, как в реальной жизни. Однако учебный проект отличается от обычных рабочих проектов тем, что он призван в первую очередь решать образовательные задачи. А значит, он должен быть не только практически значимым, но и помогать учащимся приобретать новые навыки и компетенции, обобщать и систематизировать имеющиеся у них знания, давать им опыт продуктивной деятельности.

Важно заметить, что создание продукта — это ключевая и необходимая характеристика проектного обучения, отличающая его, например, от проблемно-ориентированного, в котором продукта может и не быть. Правда, что именно считать продуктом учебного проекта — дискуссионный вопрос, и организаторам обучения нередко приходится решать его самостоятельно.

Например, Татьяна Хавенсон, научный руководитель образовательной программы «Доказательное развитие образования» и главный эксперт Института образования НИУ ВШЭ, рассказала, что при внедрении проектного обучения в магистратуру этого Института она и её коллеги условились, что результатом учебного проекта может быть как полностью самостоятельный продукт, так и его значимая часть. Скажем, итоговый продукт научного исследования — это публикация статьи в профильном журнале. Студент может подключиться к исследованию на одном из этапов, и часть общей работы станет его учебным проектом. При этом студент тоже должен создать значимый, ценный продукт — анкету для опроса респондентов, отчёт по анализу рынка, обзор литературы по проблеме и так далее. То есть для большого проекта этот результат промежуточный, а для учебного проекта конкретного студента — конечный.

На каких принципах основано проектное обучение

Считается, что ключевые принципы проектного обучения (как, кстати, и проблемно-ориентированного) проистекают из педагогических идей Джона Дьюи — американского реформатора образования начала XX века. Хотя сам термин «метод проектов» популяризовал его ученик Уильям Килпатрик, издав в 1918 году одноимённую книгу, в экспериментальной Лабораторной школе Дьюи уже до этого применялись исследовательская и проектная деятельности.

Джон Дьюи исходил из того, что в центре образовательного процесса должен находиться ученик, его интересы и потребности. По мнению педагога, лучший педагогический подход — это «обучение деланием», а сами учебные задания должны быть из мира ученика, помогать ему решать реальные жизненные проблемы. При этом Дьюи уделял большое внимание навыкам сотрудничества, активному участию школьников в жизни социума, развитию у них рефлексии и критического мышления. Эти идеи играют важную роль и в современной реализации метода проектов.

Уже в наше время Маастрихтский университет в Нидерландах сформулировал четыре главных принципа эффективного проектного обучения:

Конструктивистский подход. Обучение должно быть активным процессом, в котором учащийся получает знания, взаимодействуя с окружающей средой. Этот принцип поощряет умение рефлексировать над собственным знанием и незнанием, а также интеграцию нового и имеющегося опыта.

Релевантный контекст. Студенты учатся решать задачи, значимые для реальной жизни, — работают над проектами из профессиональной практики, научными вопросами, социальными проблемами.

Совместное обучение. Студент в образовательном процессе не должен оставаться сам по себе. Важно поощрять кооперацию и ответственность за общий результат, обмен идеями, взаимную обратную связь.

Самостоятельность. Преподаватели готовы консультировать студентов и помогать им в процессе работы над проектами, однако активная роль остаётся самим учащимся. Студенты учатся планировать и контролировать свою деятельность, оценивать её эффективность. Эти же навыки относятся к концепции саморегулируемого обучения, в котором внешний контроль за образовательным процессом сведён к минимуму.

Где и с какой целью применяется проектное обучение

Проектный метод применяют во всех сегментах образования — от дошкольного до обучения на рабочем месте. Разумеется, при сохранении ключевых принципов, организация проектной деятельности может видоизменяться в зависимости от возраста и компетентности учащихся. От этих факторов зависят и цели проектного обучения.

Н апример, Игорь Сергеев в пособии «Как организовать проектную деятельность учащихся» отмечает, что в школьном образовании проектный метод используется в первую очередь для развития общеучебных умений и навыков. К ним относятся рефлексивные и исследовательские способности, управленческие, коммуникативные и презентационные навыки.

апример, Игорь Сергеев в пособии «Как организовать проектную деятельность учащихся» отмечает, что в школьном образовании проектный метод используется в первую очередь для развития общеучебных умений и навыков. К ним относятся рефлексивные и исследовательские способности, управленческие, коммуникативные и презентационные навыки.

Метод проектов стимулирует интерес к предмету, учит детей интегрировать знания из разных предметных областей, приближает обучение к жизни.

В среднем и высшем профессиональном образовании проектное обучение, помимо этого, помогает связывать компетенции учащихся с ожиданиями работодателей. В работе над проектами студенты глубже погружаются в предметную область, получают нужные софт-скиллы и опыт решения профессиональных задач — по сути, готовятся к будущей карьере. По словам Татьяны Хавенсон из Института образования НИУ ВШЭ, ещё одна задача, которую помогает решить проектное обучение, — индивидуализация опыта студентов. Выбирая среди различных проектов свой, учащиеся сами определяют, хотят ли они фокусироваться, например, на чисто прикладных или фундаментальных научных задачах, прокачивать профессиональные компетенции в одном выбранном направлении или пробовать разные.

На онлайн-курсах, обучающих профессиям, тоже широко применяется проектная деятельность под руководством экспертов в соответствующей профессиональной области. Как правило, успешная защита проекта (веб-сайта, дизайн-проекта, киносценария — в зависимости от тематики курса) необходима для получения диплома или сертификата.

Проектную деятельность внедряют и в обучение на рабочем месте — суть в том, что группа сотрудников выбирает проект, важный для их саморазвития и актуальный для компании, и работает над ним в сопровождении специалиста по обучению (бизнес-тренера или T&D-специалиста).

Каким может быть учебный проект

Учебные проекты очень разнообразны, теоретики предлагают множество способов их классификации — по доминирующей деятельности (прикладной, исследовательский, организационный, творческий и так далее), по продолжительности работы над ним, по предметно-содержательной области. Здесь разберём два параметра, которые наиболее важны на практике.

Индивидуальный или групповой проект

У каждого из этих видов свои преимущества и недостатки. Например, индивидуальные проекты дают учащемуся разносторонний опыт деятельности на всех этапах работы. Кроме того, можно выбрать проект под собственные предпочтения и интересы, развивать личную ответственность. Однако коммуникативный аспект в этом случае исчезает — нет общения с группой.

Групповой проект позволяет формировать навыки сотрудничества, а комбинация в команде сильных сторон разных участников, их идей и взглядов идёт на пользу глубине проработки проекта. При этом может быть сложно оценить вклад каждого участника в общий результат.

Условный, реалистичный или реальный проект

Исследователи разделяют эти три вида проектов по их приближённости к реальной жизни. Условные проекты не связаны с внешними заказчиками и не выходят за рамки чисто учебной активности. Типичные примеры условного проекта — бизнес-план вымышленной компании или маркетинговая стратегия придуманного продукта. Условные проекты имеют свои преимущества — такие задания легко адаптировать под уровень компетентности учащихся, да и оценить результаты по заранее определённым критериям тоже несложно.

Реалистичный проект выполняется при участии внешнего заказчика — им может быть подразделение учебной организации или её партнёр из бизнес-индустрии. Заказчик инициирует проект на базе своих реальных рабочих задач и даёт студентам задание — например, разработать прототип продукта. Задача может быть сложной, но это всё ещё безопасная среда, потому что если студенты не выполнят проект или выполнят недостаточно качественно, заказчик ничем не рискует: в реальности у этой задачи низкий приоритет или её уже на самом деле выполнили профессионалы. В таком случае заказчик, по сути, просто предоставляет реальный кейс из практики.

И наконец, реальный проект — самый сложный из всех видов, с самыми высокими ставками. Это настоящая рабочая задача, приоритетная для компании-заказчика. Как правило, студент получает возможность поработать внутри организационной структуры — скажем, входит в команду программистов, разрабатывающих какой-то цифровой продукт. Конечно, вряд ли студенту доверят самые важные и содержательные задачи, но это позволит ему познакомиться с реальным процессом работы.

Как строится работа над учебным проектом

Помимо грамотного выбора проекта, важно также правильно организовать работу над ним. Для описания проектной деятельности часто используют термин «шесть „П“», обозначающий совокупность шести необходимых этапов и элементов:

Проблема. С формулировки значимой проблемы (например, исследовательской или прикладной) начинается вся работа над проектом. Проблему может предложить заказчик, педагог (руководитель проекта) или сами учащиеся. По сути, это необязательно проблема в буквальном смысле — это может быть просто задача, цель.

Планирование. На этом этапе нужно определить способ решения проблемы (то есть вид итогового продукта) и форму его презентации. А также — пошагово распланировать все шаги к достижению результата, указав конкретные действия, промежуточные итоги, сроки и имена ответственных.

Поиск информации. Это исследовательская часть проекта, связанная с поиском, анализом и обобщением информации, необходимой для подготовки продукта.

Продукт. Четвёртый шаг — собственно работа над созданием продукта и его оформлением.

Презентация. Теперь учащимся нужно выбрать форму презентации (по сути — защиты проекта), подготовить и провести её, а затем проанализировать и оценить результат.

Портфолио. Это уже не этап, а скорее важный элемент проектной работы — отдельная папка со всеми рабочими материалами проекта (черновиками, собранной информацией, результатами исследований и так далее). Её тоже представляют на защите, чтобы можно было оценить ход работы над проектом, развитие навыков участников в процессе. А ещё эти материалы могут послужить полезным ресурсом для подготовки будущих проектов по смежным темам.

Руководителю проектов также необходимо заранее определить критерии оценки и донести их до учащихся. Игорь Сергеев приводит в пособии «Как организовать проектную деятельность учащихся» такие критерии из практики государственной школы:

важность темы проекта;

глубина исследования проблемы;

оригинальность предложенных решений;

качество выполнения продукта;

убедительность презентации.

Какую роль играет педагог в проектном обучении

П овторимся, что проектное обучение — ученикоцентричный подход, то есть ученик или студент активно участвует в постановке целей, выбирает методы их достижения, планирует свою деятельность, рефлексирует над результатами. В идеале сами учащиеся предлагают темы для учебных проектов, обосновывают их актуальность, распределяют роли (если проект групповой), планируют работу и так далее.

овторимся, что проектное обучение — ученикоцентричный подход, то есть ученик или студент активно участвует в постановке целей, выбирает методы их достижения, планирует свою деятельность, рефлексирует над результатами. В идеале сами учащиеся предлагают темы для учебных проектов, обосновывают их актуальность, распределяют роли (если проект групповой), планируют работу и так далее.

Педагог в таком сценарии выступает не транслятором информации, а куратором и фасилитатором. Его задача — помочь ученикам отобрать наиболее перспективные темы и организовать самостоятельную продуктивную деятельность. Это требует от учителя развитых управленческих, креативных и коммуникативных компетенций.

Вот как роли педагога в проектном обучении обозначает Игорь Сергеев:

энтузиаст — повышает мотивацию учащихся, поддерживая, поощряя и направляя их к достижению цели;

специалист — обладает знаниями и умениями в нескольких областях;

консультант — организует доступ к ресурсам, в том числе к другим специалистам;

руководитель — особенно в вопросах планирования времени;

тот, кто организует обсуждение (например, чтобы участники проекта совместно нашли способ решения возникших трудностей) и даёт обратную связь;

координатор всего группового процесса;

эксперт — даёт чёткий анализ результатов выполненного проекта.

Важный вопрос: какой степенью самостоятельности должны обладать учащиеся в работе над проектом? Это зависит как от их возрастных особенностей, так и от владения навыками проектной деятельности. Например, как объясняет Ольга Солдатова, руководитель департамента образовательных программ группы компаний Roscamps и автор онлайн-курса «Проектная деятельность для учителей» от Фонда развития физтех-школ МФТИ, пятиклассники вполне активны и инициативны, но им объективно сложнее планировать своё время и деятельность, чем старшеклассникам. Поэтому чем младше ученики, тем более структурированной должна быть работа над проектом.

Однако и студенты вузов, и взрослые учащиеся онлайн-курсов не всегда готовы к большой самостоятельности в обучении — тем более если они начинают проектную деятельность впервые. Поэтому на первых порах руководителю проектов стоит обеспечить больше организационной поддержки. Главное — соблюдать баланс, не делать за учащихся то, что они способны выполнить сами, и не превращать их из активных деятелей в исполнителей.

«Внедрение проектной деятельности в образовательный процесс, безусловно, потребует от учителя больше внимания и времени при планировании занятий и подготовке к ним. Но в перспективе принесёт свои плоды: повысится мотивация у учеников, поменяется формат взаимодействия „учитель — ученик“, у учеников появится больше самостоятельности и ответственности, а у учителя — творческого подхода в работе», — считает Ольга Солдатова.

Что стоит учитывать, внедряя проектное обучение

Важно помнить, что идеальных методов обучения не бывает. В разных образовательных контекстах каждый из них может быть как полезен, так и неэффективен и даже вреден.

То же самое относится и к проектному обучению. Скажем, способно ли оно заменить привычные уроки в школе? Скорее всего, нет — без базовых теоретических знаний вряд ли получится найти эффективное решение сложной проблемы. К тому же далеко не все знания и навыки успешно формируются в ходе проектной работы.

Игорь Сергеев приводит в пример школьные предметы, содержание которых в первую очередь связано с науками — русский язык, математику, биологию, химию, физику и другие. Для них, считает Сергеев, проектный метод не заменит систематическое обучение традиционными методами. Поэтому работу над проектами по этим дисциплинам лучше включать не в уроки, а во внеклассную деятельность.

Другая категория учебных дисциплин — предметы менее научного и более прикладного характера, тесно связанные с будущей профессиональной и социальной жизнью учеников. К ним относятся, например, иностранные языки, информатика, обществознание, технология. «Преподавание данных дисциплин не только допускает, но и требует введения метода проектов как в классно-урочную, так и во внеурочную деятельность учащихся», — пишет автор.

Проектная деятельность в условиях ИК.

Из опыта работы школы филиала №1

ГКОУ «Центр образования Самарской области»

В условиях пенитенциарной системы применение проектной деятельности жестко ограничено правилами системы ФСИН. Существует запрет на использование целого ряда веществ (химические реактивы, горючие и спиртосодержащие веществаи т.п.), материалов (стекло, металл) и некоторых видов деятельности для лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы (конструирование летательных аппаратов, работа колюще-режущими инструментами и т.п.). Эти факторы резко сужают перечень допустимых тем, которые могут быть охвачены проектной деятельностью в условиях исправительных колоний. Также препятствием в осуществлении оставшихся допустимых вариантов проектирования может стать проблема доставки на территорию школы при ИТУ необходимых материалов через систему КПП (согласование, досмотр, соответствие перечню допустимых веществ и предметов, разрешенные и необходимые объемы и вес).

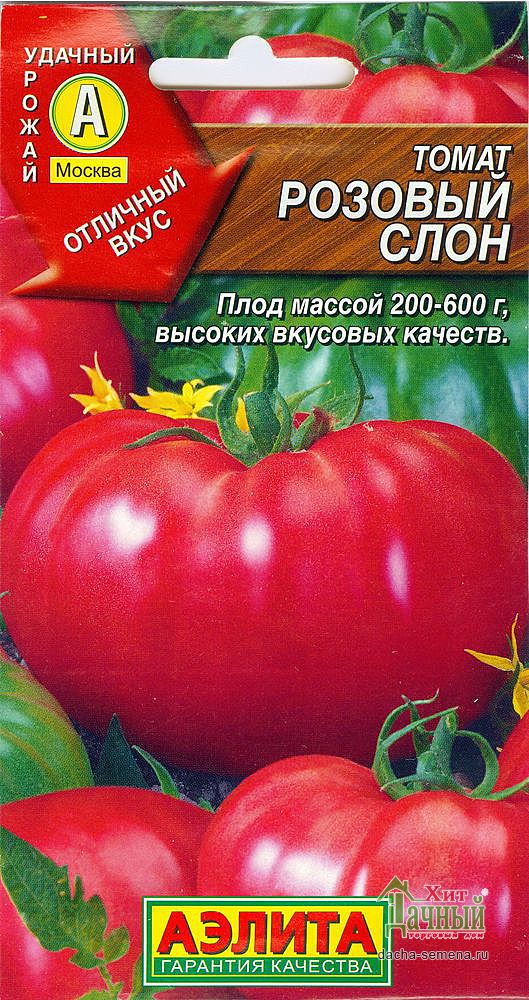

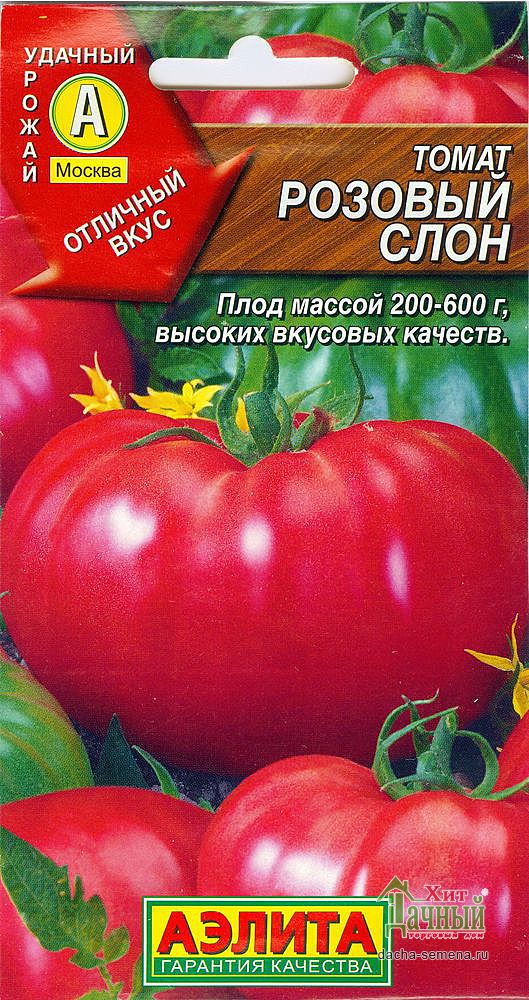

Так, в 2022 году в филиале 1 ГКОУ «Центра образования» учениками, увлекающимися изучением биологии, было принято решение об участии инициативной группы обучающихся в проекте по выращиванию рассады томатов. На первом этапе проведена работа по изучению факторов, влияющих на рост и развитие растений; изучена литература по культивированию томатов; отобраны сорта томатов по желаемым параметрам.

1.Актуальность выращивания томатов

Иногда приходится слышать, что покупные готовые семена тех или иных сельскохозяйственных культур не всходят, либо из них вырастают растения совсем других сортов. Учитель принес упаковку с семенами томатов сорта «Малиновый слон». На ней написано, что томаты вырастают массой 500 грамм. Нашу группу растениеводов очень заинтересовал этот сорт, мы решили проверить, не преувеличивают ли производители семян, а заодно вырастить качественные помидоры, не применяя каких - либо химических средств. Экологически чистые продукты - тема важная и актуальная во все времена.

2.Цели и задачи проекта

Цель проекта: изучить этапы и особенности роста томата. Проверить, соответствуют ли томаты, выращенные из купленных семян, заявленным качествам.

Задачи проекта: 1) сформировать представление о томате как биологическом виде;

2) составить биологическую характеристику данного растения;

3) изучить научную и учебную литературу об исследуемом растении;

4) изучить условия выращивания томатов;

5) провести практическую работу по выращиванию томатов;

6) провести поэтапное наблюдение за исследуемым растением.

Объект исследования: томаты.

Методы исследования: наблюдение, эксперимент, работа с литературными источниками.

3.История томатов

Родиной томатов считают Южную Америку (Перу и Эквадор), где они были введены в культуру в III в. до н. э.

Томаты были завезены после открытия Америки в Испанию и Португалию, откуда они распространились по Европе, сначала в качестве декоративного растения. В Россию томаты пришли в XVIII веке, скорее всего, с Балканского полуострова.

К концу XIX в. выращивание томатов принимает промышленный характер и распространяется не только в южных областях, но и в средней полосе, включая Новгородскую, Московскую, Владимирскую и другие северные области.

Сейчас все знают, что помидор – это прекрасный на вид и вкусный овощ – а пару веков назад считался несъедобным и даже ядовитым.

Известно, что знаменитый ботаник Карл Линней дал томату название «волчий персик», подчеркивая этим его несъедобность.

Только в конце XIII века помидоры получили место на столе, а ядовитыми оказались лишь стебли томатов.

В 1811 году появилось первое сообщение о том, что в Италии томаты едят с перцем, чесноком и маслом, а в Португалии из них делают приятный кисловатый соус.

В наше время помидоры – одна из наиболее распространенных культур. Известно более 500 сортов, разнообразных по размеру, форме и окраске плодов.

4.Биологические особенности томатов

Томат (помидор) (Lycopersicon esculentum) – относится к семейству паслёновые (Solanaceae). Это многолетнее растение семейства паслёновых. Выращивается как однолетняя овощная культура. В зависимости от сорта куст томата может быть низкорослым, компактным или высоким, раскидистым. По типу куста формы томата подразделяются на детерминантные (низкорослые) и индетерминантные (высокорослые).

Томат имеет сильно развитую корневую систему стержневого типа. Корни разветвленные, растут и формируются быстро. При наличии влаги и питания на любой части стебля могут образовываться дополнительные корни, поэтому томат можно размножать не только семенами, но также черенками боковыми побегами (пасынками).

Стебель у томатов прямостоячий или полегающий, ветвящийся, высотой. Листья непарноперистые, рассечённые на крупные доли, иногда картофельного типа. Цветки мелкие, невзрачные, жёлтые невзрачных оттенков, собраны в кисть.

Плоды – сочные ягоды различной формы, могут быть мелкими (масса до 50 грамм), средними (50 -100 грамм) и крупными (свыше 100 грамм, иногда до 500грамм и более). Окраска плодов самая различная.

Семена мелкие, плоские, заострённые у основания, светло – или темно жёлтые, обычно опущенные, вследствие чего имеют серый оттенок. Зрелыми становятся уже в зелёных, сформировавшихся плодах. Всхожесть сохраняют более 5 лет.

Томат очень требователен к свету, теплу и влаге. При недостатке света, особенно в период выращивания рассады, растения сильно вытягиваются, развитие их задерживается, образуется мало бутонов. Кроме того, растения слабо цветут, цветки плохо опыляются, завязь опадает. Поэтому растения не следует высаживать в затененных местах.

Томат — теплолюбивое растение. Тепло является одним из главных факторов и в значительной степени определяет темпы роста, созревания и урожайность томата.

В то же время температура выше 30 °С задерживает рост растения и вызывает опадение бутонов и цветков.

Томат плохо переносит повышенную влажность воздуха, но требует много воды для роста плодов.

При отсутствии дождей или регулярных поливов растения испытывают недостаток влаги в почве. Желательно, чтобы уровень увлажнения почвы был равномерным в течение всего вегетационного периода. Избыток влаги в почве также вреден, он вызывает остановку роста, порчу листьев и опадение бутонов.

Рекомендуется поливать томаты не часто, но обильно, хорошо промачивая слой почвы, где расположена корневая система.

Томаты предпочитают умеренную влажность воздуха в пределах Избыточная влажность воздуха способствует распространению грибковых болезней и препятствует опылению цветков.

5. Описание практической работы и рекомендации по выращиванию томатов

| Дата | Деятельность | Общие рекомендации |

| 30.03.2024 | Использован готовый грунт для рассады и высеяны сухие семена в пластиковые крышки из-под тортов. | Необходимо запасаться качественным грунтом. Семена разложили равномерно на слой почвы через 2,5–3 см друг от друга, присыпали почвой в 1 см. Контейнер накрыли пищевой пленкой, поместили на подоконник. |

| 05.04.2024 | Появились первые крючочки всходов. | Убрать стекло и полить. |

| 10.04.2024 | Наблюдение за посеянными томатами. Развернулись первые листочки. Проведено рыхление почвы и полив. | Важно на данном этапе роста растения соблюдать температурный режим (не переохлаждать растение), умеренный полив, следить за растениями. |

| 20.04.2024 | Наблюдение и уход за растениями. Появились настоящие первые листочки. | Следить обязательно за температурным режимом, за режимом влажности почвы, должно быть достаточно света. |

| 28.04.2024

| Наблюдение и уход за растениями. Появились еще больше листочков. В фазе четырёх настоящих листьев проведена пикировка в одноразовые стаканчики объемом 330 мл. Растения в грунте до семядольных листьев. | Следить обязательно за температурным режимом, за режимом влажности почвы, должно быть достаточно света. |

| 10.05.2024 | Растения хорошо принялись после пикировки. По мере подсыхания почвы проводится полив. | Следить за состоянием растений, освещенностью. Если мало света, растения будут вытягиваться. Не забывать поливать. |

| 30.05.2024 | Высадили растения в открытый грунт. | Высаживать растения нужно после того как минует угроза ночных заморозков. |

6.Заключение

Итак, цель работы можно считать достигнутой. Нам удалось вырастить качественную рассаду томатов. Они украсят наши участки, дадут возможность интересного досуга в ходе выращивания томатов и принесут витамины и вкусные плоды в наш рацион.

Мы убедились, что семена фирмы Аэлита, качественные, с хорошей всхожестью. проследили этапы развития этого растения и отразили это в дневнике наблюдений.

От выполнения работы наша группа сдружилась, мы освоили навыки растениеводства. В дальнейшем мы сможем вырастить и другие растений.

Но главное в проделанной работе – это несомненная практическая польза результатов нашего проекта. Ученики даже после наступления летних каникул структурируют свое время в конструктивном труде, ухаживая за высаженными растениями. Их плоды непосредственно пойдут на стол наших обучающихся, разнообразив рацион. Цветы декоративных насаждений украсят территорию учреждения, воспитывая эстетический вкус осужденных. А знания и умения, полученные учениками в ходе данной проектной деятельности останутся с ними на всю жизнь.

8.Список используемой литературы:

Анохина З. М. Томат начинается с семян и рассады. Сад и огород. — 2009.

Ахатов А.К. Огурцы и томаты в теплицах. – 2011.

Гавриш С.М. Томаты. – 2005.

Корчагина В.А. Биология, учебник 6-7 класс. Просвещение, 1992 год.

Интернет ресурсы (скачанные видео и фотоматериалы, статьи по теме)

Данная работа была продолжена и в последующие учебные годы. Так, в 2025 году группа учащихся, увлекающихся изучением биологии, занята в проекте по выращиванию редкого сорта перца чили ( Хабанеро Шоколад острый, коллекционные сорта) и рассады цветов для озеленения жилых территорий ИТУ (бархатцы, цинии, дельфиниум).

Приложение.

Результат проектной деятельности учащегося 10А класса

Отбор и калибровка семенного материала

уть проектного обучения — в моделировании полного цикла работы над проектом, от замысла до его воплощения, как в реальной жизни. Однако учебный проект отличается от обычных рабочих проектов тем, что он призван в первую очередь решать образовательные задачи. А значит, он должен быть не только практически значимым, но и помогать учащимся приобретать новые навыки и компетенции, обобщать и систематизировать имеющиеся у них знания, давать им опыт продуктивной деятельности.

уть проектного обучения — в моделировании полного цикла работы над проектом, от замысла до его воплощения, как в реальной жизни. Однако учебный проект отличается от обычных рабочих проектов тем, что он призван в первую очередь решать образовательные задачи. А значит, он должен быть не только практически значимым, но и помогать учащимся приобретать новые навыки и компетенции, обобщать и систематизировать имеющиеся у них знания, давать им опыт продуктивной деятельности. апример, Игорь Сергеев в пособии «Как организовать проектную деятельность учащихся» отмечает, что в школьном образовании проектный метод используется в первую очередь для развития общеучебных умений и навыков. К ним относятся рефлексивные и исследовательские способности, управленческие, коммуникативные и презентационные навыки.

апример, Игорь Сергеев в пособии «Как организовать проектную деятельность учащихся» отмечает, что в школьном образовании проектный метод используется в первую очередь для развития общеучебных умений и навыков. К ним относятся рефлексивные и исследовательские способности, управленческие, коммуникативные и презентационные навыки.

овторимся, что проектное обучение — ученикоцентричный подход, то есть ученик или студент активно участвует в постановке целей, выбирает методы их достижения, планирует свою деятельность, рефлексирует над результатами. В идеале сами учащиеся предлагают темы для учебных проектов, обосновывают их актуальность, распределяют роли (если проект групповой), планируют работу и так далее.

овторимся, что проектное обучение — ученикоцентричный подход, то есть ученик или студент активно участвует в постановке целей, выбирает методы их достижения, планирует свою деятельность, рефлексирует над результатами. В идеале сами учащиеся предлагают темы для учебных проектов, обосновывают их актуальность, распределяют роли (если проект групповой), планируют работу и так далее.