Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

СОШ № 10

Приемы работы с текстом на уроке физики

как путь к пониманию учебного материала.

(городское методическое объединение учителей физики)

Учитель Т.М. Кузюбердина

2015-2016 уч.год.

г. Балашиха

Приемы работы с текстом на уроке физики как путь к пониманию учебного материала

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности “универсальных учебных действий”, обеспечивающих компетенцию “научить учиться”, а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках изучения физики.

Главной задачей педагогов, это усиление мотивации обучения, расширение познавательных интересов обучающихся воспитанников, вовлечение их в работу над учебными проектами, формирование у них способностей самостоятельно усваивать новые знания, развивать их умения и компетентности.

В любых описаниях уроков главное для учителя – идеи (или интересные приемы), которых обычно бывает не много. Идеи и приемы, которые я предлагаю, позволят учителю моделировать собственные уроки. Эти приемы можно использовать на разных этапах урока и с разными целями. Они технологичны, хорошо сочетаются друг с другом, легко перекладываются на любой материал.

Некоторые школьники испытывают серьезные трудности при чтении. Они, безусловно, умеют быстро и четко перевести письменные знаки в звуковую форму, но вот понять смысл текста, извлечь из него необходимую информацию, сделать ее своим достоянием могут, к сожалению, далеко не всегда.

Задача учителя – формирование вдумчивого читателя, способного увидеть в тексте недоговоренности, умолчания, скрытые вопросы, противоречия. Думающий ученик может «выйти за пределы текста» и понять, что имел в виду автор, почему он написал именно так, какие следствия вытекают из прочитанного, какие предположения можно сделать на основе полученной информации. Другими словами, это высший уровень умения читать: читать и понимать то, что не написано. Поэтому при системном и систематическом использовании учебника в учебно-воспитательном процессе увеличивается доля самостоятельности учащихся в приобретении знаний, становится возможным приобщение школьников к самообразованию.

Особенно важно систематически использовать учебник в школьном курсе физики в 7 классах с тем, чтобы при дальнейшем изучении данного предмета эта работа велась также систематически. При этом сформированность элементарных умений и навыков работы с учебником у учащихся средних классов явится основой для формирования более сложных умений этой работы у старшеклассников, что повлечет за собой развитие у них самостоятельности и готовности к самообразованию.

Известно, что основное содержание учебника представлено различными видами текстов и не текстовым методическим аппаратом. При организации работы учащихся с различными структурными компонентами учебника можно выделить три группы приемов:

1 группа - приемы работы с аппаратом ориентировки в содержании учебника: введением, оглавлением, условными обозначениями к заданиям, инструкцией "Как пользоваться учебником";

2 группа - приемы работы с текстом;

3 группа - приемы работы с аппаратом усвоения учебного материала и организации учебной деятельности учащихся: вопросами, заданиями, чертежами, иллюстрациями, инструкциями к практическим работам.

Усвоение приемов первой группы предполагает развитие у учащихся умений ориентироваться в учебнике, быстро находить необходимый материал в тексте, запоминать главное из основного текста.

Приемы второй группы включали при изучении школьниками текстов учебника в процессе приобретения физических знаний и воспитания позитивного отношения к изучению физики путем наблюдения, анализа, сравнения, классификации изучаемого материала, установления причинно-следственных связей и доказательства по тексту, оценки текста на полноту содержания , доказательства физических знаний в поэзии, литературной прозе и т.д. Формируемые умения этой группы именуются как "интеллектуальные", способствующие развитию мыслительной деятельности учащихся.

Усвоение приемов третьей группы направлено на формирование у школьников умений практического характера - уметь самостоятельно выполнить практическую работу по инструкции учебника, готовить опыт к демонстрации, подбирать приборы и материалы к практическому решению поставленной проблемы, находить ответ на вопрос, составлять схемы, таблицы, пользоваться рисунками. Умения данной группы условно назовем "практическими". А теперь несколько примеров из опыта работы…

Первый урок физики. Новый предмет, новый красивый учебник…

Начнем с самого общего впечатления: «Вы держите в руках новый для вас учебник. Дома вы, наверное, заглянули в него, посмотрели, а, может быть, даже почитали. Каким показался вам этот учебник на первый взгляд?» После первого знакомства с автором, структурой ученика, необходимо предупредить учащихся о возможных трудностях: «Этот учебник написан для ребят, которые хотят не только получить знания, но и стать умнее, поэтому не пугайтесь, если с первого раза какой-то материал покажется вам не совсем понятным. Вместе мы сможем во всем разобраться. На уроках мы будем не просто читать учебник, а основательно изучать его, отыскивая информацию, которая иногда спрятана «между строк» и видна только вдумчивому читателю». Для вводного урока подойдет игра «Правда ли, что…», которая дает возможность заглянуть на некоторые страницы учебника. Цель этой игры не только привлечь внимание к учебнику и подготовить учащихся к изучению законов окружающего мира, но и показать относительность наших знаний (не всегда то, что с первого взгляда кажется неправильным, таковым и является). Учащимся предлагается ряд суждений. Выслушав мнения по каждому суждению, в поисках правильного ответа обратимся к учебнику.

Итак, правда ли, что…

1. Все что нас окружает действует на наши органы чувств.

2. Все тела имеют разное внутреннее строение, но состоят из одинаковых частиц.

3. Тела на Земле подчиняются тем же законам, что и тела во Вселенной.

4. Узнать всё о природе можно внимательно наблюдая за тем, что происходит вокруг нас.

5. Достаточно ли выдвинуть предположение , что свойства материи на Земле и во Вселенной не меняются.

Рисунки учебника, безусловно, привлекают внимание учащихся. Им непременно хочется все внимательно рассмотреть, а времени на уроке, к сожалению, не всегда на это хватает. Попробуем перенести первичное знакомство с рисунками на домашнюю работу для любознательных.

Учащимся предлагается на страницах учебника найти «портреты» различных веществ, необходимо указать номера страниц, где были обнаружены данные объекты, и пояснить, что они собой представляют ( вода, газ, любые твёрдые тела и т.п.). Первые пять правильных ответов в каждом классе оцениваются «пятерками» за любознательность – очень важное качество при изучении физики.

В конце вводного урока можно предложить учащимся закончить следующие предложения.

1. Я думаю, что физика – это самый ________ предмет, потому что _______ .

2. Изучая физику в 7-м классе, я хочу _____________ .

3. Учебник физики показался мне ___________ .

В конце учебного года можно вновь вернуться к этим предложениям и посмотреть, как изменится мнение ребят о предмете и учебнике.

Ищем непонятное.

Учащимся предлагается найти и подчеркнуть в тексте слова и выражения, смысл которых им не совсем понятен. Выделив непонятные слова и выражения, мы пробуем их пояснить другими словами, зрительно представить (показать или нарисовать) или заглядываем в словарь, расширяя свой кругозор.

Выражение, требующее разъяснения, может стать отправной точкой для изучения нового материала. Проблемный вопрос:

1.Мне ответ серьезный дайте,

Кто сейчас сказать готов,

Почему следы в асфальте

Лишь от женских каблуков?

Отвечайте же скорее:

Что, девчата тяжелее?!!?

Привычка обращать внимание на отдельные детали, подмечать нюансы текста учебника способствует формированию критического и осознанного отношения к любой информации.

Наверное, в школьном учебнике для семиклассников нельзя написать понятно все обо всем, поэтому вполне закономерны некоторые недоговоренности, умолчания. Но как они будят мысль и любознательность учеников!

Возможно, самым любознательным ученикам захочется найти ответы на эти вопросы в дополнительной литературе.

Творческие задания.

Природную любознательность семиклассников можно удовлетворить, предложив им выполнить творческое задание по дополнительной литературе: взять интервью у родителей, написать четверостишие ,рассказ или сказку об изучаемом законе или процессе, где будут раскрыты все «сокровенные тайны». Многие из этих заданий можно выполнять не только в словесной форме, но и в виде рисунков, комиксов, поделок, аудио- и видеозаписей, инсценировок...

Для выполнения творческих заданий можно использовать не только дополнительную литературу, но и обычный материал учебника.

1. На основе информации урока написать статью для одного из журналов («Веселые картинки», «Почемучка», «Наука и жизнь» ...)

2. Пересказать материал урока так, чтобы он стал понятен воспитанникам детского сада (ученикам начальной школы, бабушке...).

Лягушонок хочет знать:

Что за жидкость – вода?

Стоит лишь её нагреть,

Станет паром она –

Вот что значит « закипеть» !

Из жидкого состояния сразу

Перейти в состояние газа!

3. Основное содержание темы изложить в жанре стихотворения, сказки, развлекательной или научно-популярной программы для школьного радио.

4. Написать сценарий видеоклипа по материалу урока.

5. Заядлые компьютерщики (а их немало среди шестиклассников) с радостью возьмутся за создание рисунков, моделей, анимаций, презентаций, веб-сайтов на основе содержания учебного материала.

Понятно, что задания подобного типа нельзя предлагать в обязательном порядке всем учащимся и на каждом уроке. Они выполняются только по желанию, но я даю одно творческое задание раз в четверть (или в год) обязательно (особенно для претендентов на хорошие и отличные отметки).

Чтобы не возникало проблем с оцениванием творческих работ, заранее договоритесь о критериях оценки. Конечно, для разных типов работ критерии будут отличаться, но, на мой взгляд, любая творческая работа должна быть нестандартной, интересной и познавательной (то есть наличие определенной научной информации в творческой работе обязательно). Нелишним будет и напоминание об аккуратности выполнения работы и разборчивости почерка.

Текст может быть не только источником информации, но и «катализатором» мыслительной активности учащихся. Глубокое понимание текста невозможно без анализа, выделения главного, сопоставления, систематизации, обобщения. Задания просто переписанные с интернета не принимаются.

Выделение опорных (ключевых) слов.

Всегда обращаю внимание учащихся, что ключевые слова и словосочетания – это главные слова, помогающие запоминать учебный материал, это смысловые опоры, по которым можно легко восстановить основное содержание текста.

Жарко Бабе снеговой

Греет солнышко весной.

Лёд холодный твёрдым был

Жидким станет вскоре.

Баба думает: - Де-ла!

Я ж растаю от тепла!

И мороженое не съела –

Ручейком уж потекла!

Выделяя ключевые слова, я рекомендую учащимся выписывать их или аккуратно подчеркивать карандашом прямо в тексте учебника. Для лучшего запоминания основных понятий и терминов, использую игру «Перевертыши», например: молекула – алукелом; ассам – масса и т.д. или игру- анограма «Составь слова»: внимание — Вениамин, механика – хаканиме, скорость- роскость, вещество – вощевест, плотность –тностьлоп.

Если учащиеся работают с большим объемом информации, ограничивается количество слов, которые необходимо выделить. Использование игрового элемента: учащимся предлагается прочитать текст и «угадать» слова, которые выделил при чтении этого текста учитель (в этом случае слова записаны на отвороте доски и временно скрыты от учащихся), заставляет учащихся включить «Вениамин – внимание « учит выделять важное, суть изучаемого.

Например:

Давление – физическая величина.

Механическое действие на поверхность тела.

Р – давление;

F – перпендикулярная составляющая силы;

S- площадь поверхности, где эта сила действует.

Так как ключевые слова обычно выделяются для последующего развертывания информации, то предлагаю учащимся пересказать фрагмент текста, опираясь на выделенные смысловые опоры.

Ключевые слова по всему параграфу могут стать основой для устного ответа. В этом случае учащимся в качестве домашнего задания предлагается составить «шпаргалку» из определенного количества ключевых слов для устного ответа по изучаемой теме.

Составление плана и опорных схем.

План и схемы помогают отделить главное от второстепенного, выделить смысловой остов текста, установить взаимосвязи отдельных частей. Все это способствует систематизации материала.

Основой для составления плана могут быть и рисунки, схемы, смысловая цепочка.

Многие тексты учебника хорошо структурированы и легко превращаются в логические опорные схемы. Сначала схемы составляются в ходе совместной деятельности при изучении нового материала, впоследствии учащимся можно предлагать работу по восстановлению готовых схем или по составлению схем из предложенных слов. Пример.

Тело вещество молекулы масса молекулы количество молекул в единице объёма вещества масса тела объём плотность.

Тело вещество молекулы масса молекулы количество молекул в единице объёма вещества масса тела объём плотность.

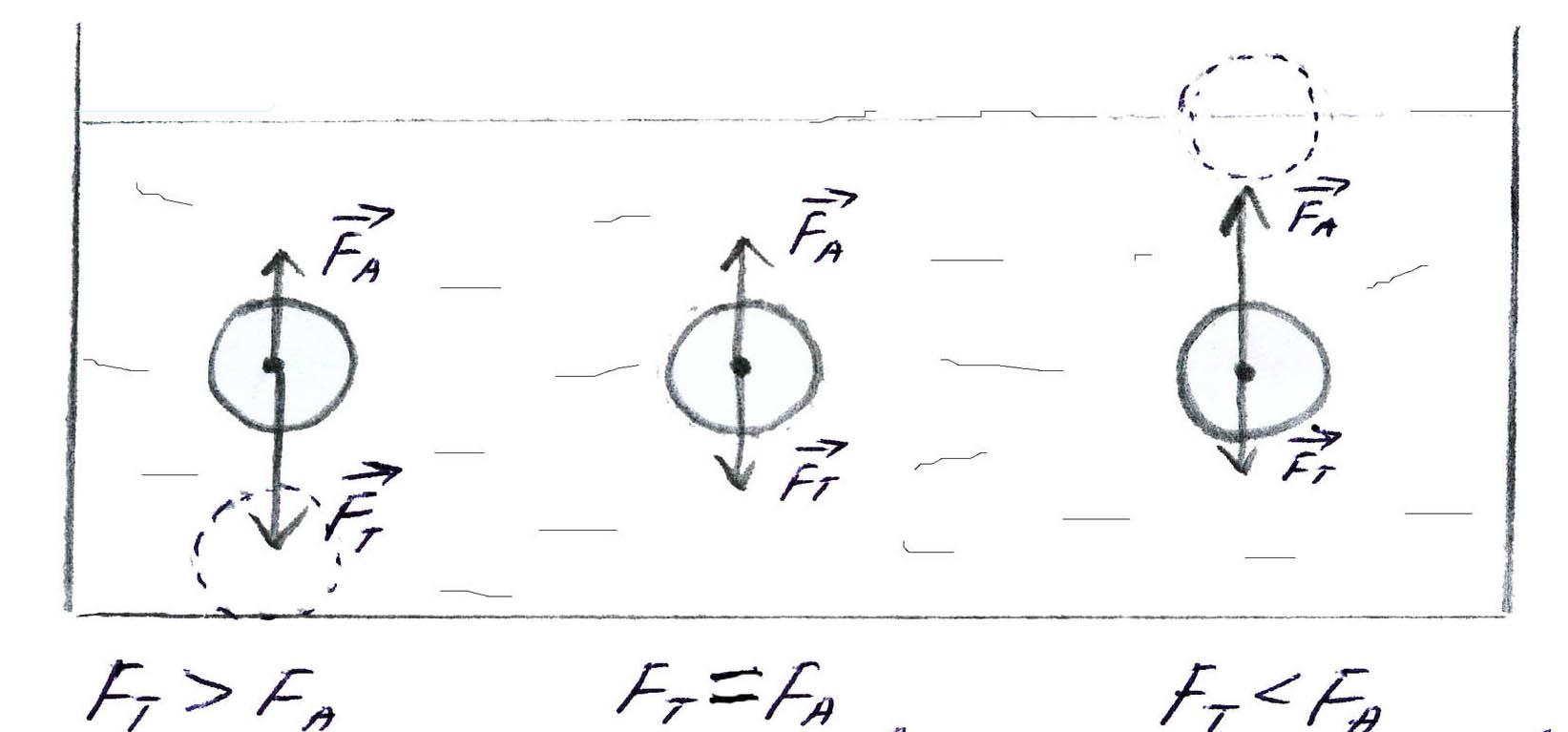

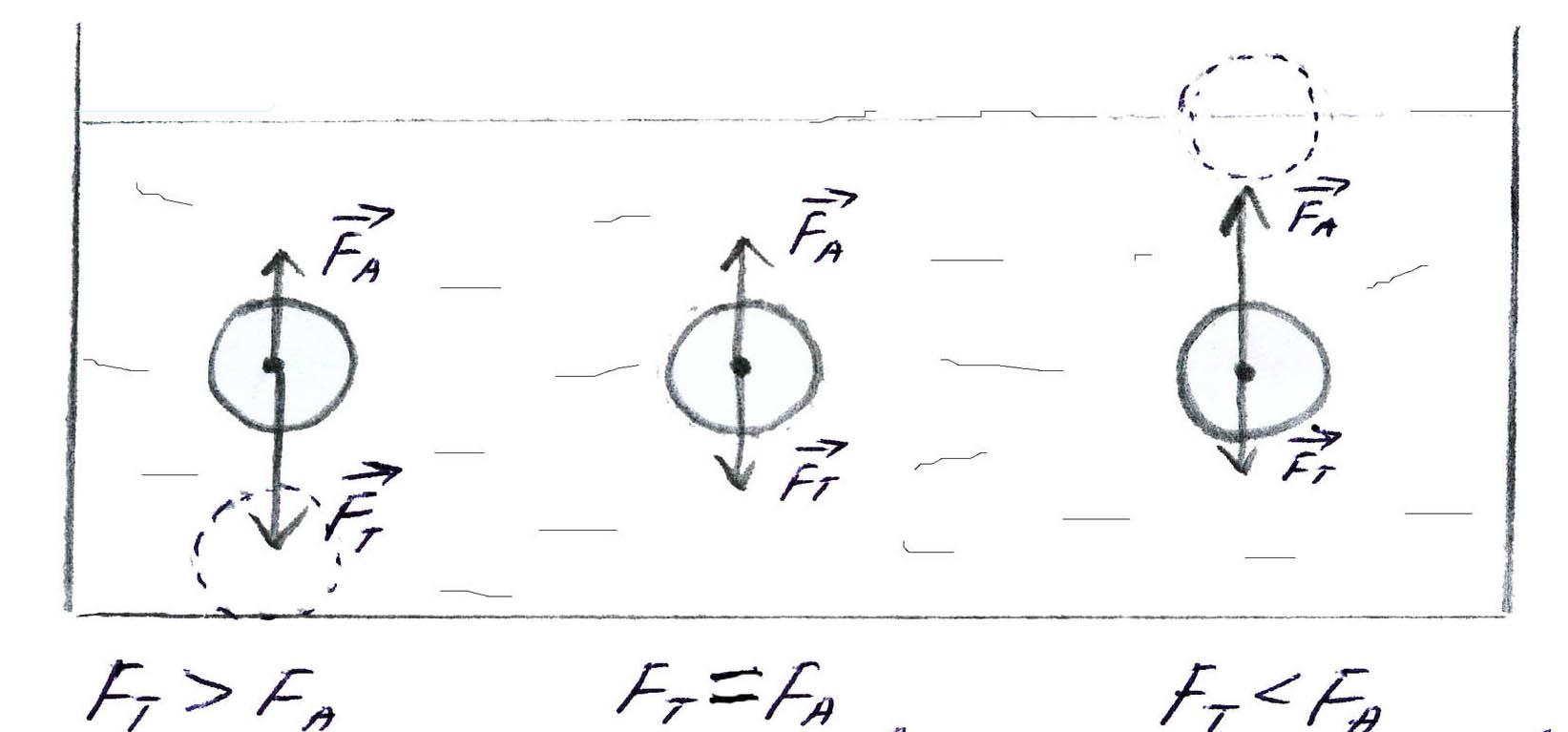

При изучении темы «Плавание тел» учащимся предлагается прочитать текст и составить логическую схему из выделенных слов. Трудность этого задания в том, что порядок расположения слов в схеме будет отличаться от последовательности их в тексте учебника, поэтому учащимся придется систематизировать и классифицировать выделенные понятия, устанавливая между ними взаимосвязи. Результатом деятельности может стать схема:

Этот же рисунок- схему можно использовать для формирования составления устного ответа. Задание: Прочитайте приведенную схему, используя в своём ответе такие словесные конструкции:

Задания по составлению опорных схем с удовольствием выполняют и старшеклассники, но эти схемы чаще содержат не часть текста параграфа, а составляется схема к параграфу целиком или даже схема всей темы.

Например, опорная схема по теме «Звуковые волны»:

Звуком называется продольная механическая волна, распространяющаяся в упругой среде, с частотой от 20 до 20000 Гц.

Свойства:

1. Звук – продольная волна.

2.Распространяется в упругих средах ( вода, воздух, металлы м т.д. )

3. Имеет конечную скорость: в воздухе – 330-340 м/с, в воде – 1500м/с, в металлах – 5800м/с.

Характеристики:

1.Громкость звука – определяется амплитудой колебаний.

2.Высота звука определяется частотой колебаний.

3.Тембр звука – окраска звука зависящая от источника звука (струнные, духовые, клавишные, ударные инструменты )

4.Скорость распространения v = λʋ

Проблемные вопросы по тексту учебника.

Глубокому осмыслению полученной информации способствуют проблемные вопросы по тексту. Практически на каждой странице учебника можно найти материал для составления вопросов. Прямого ответа на них в тексте нет, но содержится подсказка, намек на правильный ответ, который необходимо обнаружить. Для этого придется рассмотреть текст под иным углом зрения, проанализировать его, установить новые связи между понятиями.

Тема « Электрические явления»

– Почему ядро является важнейшей составной частью атома?

– Почему во всех атомах тела, содержится определённое количество электронов?

-- Почему атомы могут называть ионами?

– Что произойдёт, если из ядра атома удалить протон?

– Почему птицы уютно сидят на проводах линий электропередач?

– Почему некоторых рыб не стоит брать незащищёнными руками?

– Почему соединения кремния при понижении температуры используют как проводники?

Следует обратить внимание учащихся на то, что ответы на многие проблемные вопросы представляют собой цепочки рассуждений, в которых каждое последующее звено связано с предыдущим, поэтому, отвечая на такие вопросы, не следует ограничиваться каким-то одним звеном.

Например:

1. Что такое яблоко Ньютона? Яблоко падает на Землю оттого, что его притягивает земной шар; но точно с такой, же силой и яблоко притягивает к себе всю нашу планету. Почему же мы говорим, что яблоко падает на землю, вместо того чтобы сказать: «Яблоко и земля падают друг на друга"? (Яблоко и земля действительно падают друг на друга, но скорость этого падения различна для яблока и для земли. Равные силы притяжения сообщают яблоку ускорение 10 м/с², а земному шару - во столько же раз меньше, во сколько раз масса земли превышает массу яблока. Конечно, масса земного шара в неимоверное число раз больше массы яблока, и потому земля получает перемещение настолько ничтожное, что практически его можно считать равным 0.)

2. Почему побеждает команда в перетягивании каната? Если по 3 закону Ньютона на обе команды со стороны каната действуют одинаковые по модулю силы, направленные в противоположные стороны до команды тоже действуют на канат с одинаковыми по модулю и противоположными по направлению силами. Почему же одна из команд перетягивает другую? (Команды стоят на полу, упираясь в его поверхность и отталкивая землю назад. По тому же 3 закону Ньютона земля действует на каждую команду с такой же по модулю, но противоположно направленной силой. То есть с одной стороны команды взаимодействуют через канат, а с другой стороны каждая команда взаимодействует с землёй. Победит та команда, которая сильнее опирается ногами о землю.)

Проблемные вопросы могут стать основой для самостоятельной работы с учебником. Эту работу можно предложить в качестве опережающего домашнего задания, на этапе изучения нового материала или с целью закрепления полученных знаний.

2. Как развивалась механика?

3. Что такое столпы механики?

4. Почему некоторые тела движутся, а некоторые находятся в состоянии покоя?

Информацию учебника можно использовать и для обучения составлению проблемных вопросов. Учащимся предлагается внимательно прочитать текст и сформулировать вопрос, на который можно получить ответ, размышляя над этим текстом: «На какие вопросы может найти ответ в этом тексте думающий человек?» Тексты учебника позволяют сформулировать великое множество таких вопросов. Если вы возьмете этот прием на вооружение, приготовьтесь к тому, что ученики будут часто задавать вопросы, на которые очень трудно (а порой и невозможно) найти ответ.

Можно привести ещё целую массу различных примеров, многие из которых не новы, какие-то я «подсмотрела» у своих коллег, какие-то придумала сама, а некоторые подсказали сами дети. Но я была бы очень рада, если примеры, идеи о которых говорится в статье, помогут кому-нибудь в его педагогической деятельности. Каждый, кто пытался описывать свой педагогический опыт, знает, как трудно это сделать. Конечно, можно разложить по полочкам принципы и идеи, методы и приемы, но какими словами передать атмосферу урока: удивительное душевное единение с детьми, радость познания и блеск неожиданной мысли? Как описать импровизацию, вдохновение, творчество?

Нарисуйте ответ!!! « Что происходит с телом при трении?»

При работе с тестами я тоже использую возможность работы в парах. Выглядит это следующим образом. Сначала ученики работают индивидуально: каждый со своим вариантом тестовой работы. Время работы зависит от объема теста. Затем пары обмениваются своими работами - этап взаимной проверки. После этого начинается этап обсуждения - если ребята нашли друг у друга ошибку (или считают, что ответ напарника не верный) они доказывают друг другу свою точку зрения. Данный способ работы с тестами является, по моему мнению, более эффективным, чем просто ответы на вопросы. Этап обсуждения позволяет учащимся обосновать свое мнение, доказать его правильность или найти свою ошибку. Это дает возможность еще раз продумать тему, лучше усвоить материал уже на этапе его проверки.

1. Карточка с вопросами для самостоятельной работы.

Вопросы

При нагревании при плавлении

Получает ли лёд энергию?

Увеличивается ли температура?

Увеличивается ли скорость движения молекул?

Увеличивается ли масса молекул?

Увеличивается ли кинетическая энергия молекул?

Что происходит с потенциальной энергией молекул?

Что происходит с внутренней энергией вещества?

2. Карточка для подведения итогов работы на уроке

Что происходит при плавлении?

Количество теплоты расходуется на увеличение кинетической энергии молекул.

Количество теплоты расходуется на увеличение скорости движения молекул.

Количество теплоты расходуется на увеличение амплитуды (размаха) колебаний молекул.

Количество теплоты расходуется на увеличение температуры вещества.

Количество теплоты расходуется на увеличение размеров молекул.

Количество теплоты не поступает к веществу, оно плавится само.

Решение задач тоже возможно в парах. В процессе решения ученики обсуждают его между собой, что так же способствует улучшению качества знаний.

Традиционным является сообщение учителем темы и цели урока. Просто и ясно, но иногда хочется изменить эту традицию, предложить учащимся самим разгадать тему урока. Работа напоминает работу с текстом, но задания и ответы сведены в таблицу. По горизонтали вписываются буквы из темы урока вперемешку, по вертикали – вопросы. В образовавшихся прямоугольниках – варианты ответов. Правильный ответ записан напротив буквы, которую необходимо внести в расшифровку. Место этой буквы в теме урока указано цифрой рядом с вопросом. Цифровая шифровка темы написана на доске.

Данная работа позволяет:

Занять работой всех учащихся.

Повысить интерес за счет соревнования. Высокий эмоциональный настрой, т.к. первые 5 человек, расшифровавшие название, получают хорошие оценки.

Организовать повторение в нестандартной форме.

Создать внешнюю мотивацию, т.к. в следующий раз некоторые учащиеся будут готовиться лучше, чтобы получить хороший результат.

Тема: Т р е н и е

1 2 3 4 5 6

|

| Е | Р | Н | Т | И |

| 1 Движение, при котором скорость тела остаётся постоянной с течением времени | постоянное |

| переменное | равномерное |

|

| 2 Предмет, имеющий форму и размер |

| тело | вещество |

| книга |

| 3. 6 Наука о взаимодействии и движении тел | физика | география |

| биология |

|

| 4 Прибор для измерения массы тел | термометр |

| весы |

| мензурка |

| 5 Единица измерения скорости | м | с |

| °С | м/с |

Синквейн – резюмирует информацию, излагает сложные идеи, чувства и представления в нескольких словах. Использовать синквейны можно при изучении любой темы:

| Двигатель.

Горячий, рычащий, дымящий.

Помогает, возит, отравляет.

Друг нам или враг?

Металл. |

Прием составления маркировочной таблицы “ЗХУ” является вариацией вышеописанного метода “Инсерт”. Одной из возможных форм контроля эффективности чтения с пометками является составление маркировочной таблицы. В ней три колонки: что мы знаем, что мы хотим узнать, что мы узнали. В каждую из колонок необходимо разнести полученную в ходе чтения информацию. Особое требование – записывать сведения, понятия или факты следует только своими словами, не цитируя учебник или иной текст, с которым работали. Прием “Маркировочная таблица” позволяет учителю проконтролировать работу каждого ученика с текстом учебника и поставить отметку за работу на уроке. Если позволяет время, таблица заполняется прямо на уроке, а если нет, то можно предложить завершить ее дома, а на данном уроке записать в каждой колонке один - два тезиса или положения.

Прием “Верные или неверные утверждения, или “Верите ли Вы?” может быть началом урока, когда учащиеся, выбирая “верные утверждения” из предложенных учителем, описывают заданную тему

Например, по теме “Дефекты зрения. Очки” могут быть предложены следующие высказывания:

Верите ли вы, что:

Младенец видит мир перевернутым.

Форма глаза напоминает яблоко.

С возрастом близорукость превращается в дальнозоркость.

Зрачок – это отверстие в глазу.

В глазу имеется прозрачная линза.

Животные видят всё чёрно-белым.

Полезно смотреть на солнце без защитных очков.

Очки сильно ухудшают зрение.

Линзы полезны для глаз.

Очки портят красоту человека.

Затем прошу учеников установить, верны ли данные утверждения, обосновывая свой ответ. После знакомства с основной информацией (текст параграфа, лекция по данной теме) мы возвращаемся к данным утверждениям и просу детей оценить их достоверность, используя полученную на уроке информацию.

Таким образом, эффективность процесса обучения зависит от умения правильно выбрать технологические приёмы, удачно комбинировать их, вмещать их в рамки уже знакомых традиционных форм урока. Важно понимать, что каждый ученик успешен, талантлив и уникален во всем. Технология критического мышления позволяет определить сферу комфортности для каждого. Кроме того, при переходе с одного приема на другой меняется режим работы мозга. А это позволяет предупреждать утомляемость и приводит к развитию когнитивных способностей. Использование данной стратегии ориентировано на развитие навыков вдумчивой работы с любой информацией, а не только с текстом.

Необходимо поэтапно формировать у учащихся умения самостоятельной работы с учебной литературой.

Эту работу я начинаю с самых первых уроков в седьмом классе. Я знакомлю, рябят с учебником, по которому они будут учиться (А. В. Перышкин, Физика. Учебник для 7 класса средней школы). Рассматриваем форзацы учебника, листаем страницы. Отмечаю, что весь материал разбит на главы, главы на параграфы. В тексте каждого параграфа есть выделенные предложения, которые помогут разобраться в сути изучаемого материала. После каждого параграфа есть вопросы, на которые отвечают после того, как внимательно прочитали параграф. Находим в учебнике лабораторные работы, материал для дополнительного чтения. Рассказываю о том, как надо пользоваться оглавлением, таблицами, форзацем.

Формирование у учащихся умения самостоятельно работать с учебной книгой – одна из важных задач в школе. Работа с учебником проводится с целью изучения отдельных вопросов курса физики, не требующих объяснение учителя и экспериментального обоснования; для изучения принципов устройства и действия несложных приборов; для закрепления материала, изложенного на уроке; для подготовки учащихся к лабораторной работе. Чередование живого слова учителя и самостоятельной работы школьников с учебником положительно сказывается на качестве усвоения учебного материала и прочности его запоминания. Такая организация работы на уроке обеспечивает, на мой взгляд, полную самостоятельность учащихся при выполнении домашнего задания.

Тело вещество молекулы масса молекулы количество молекул в единице объёма вещества масса тела объём плотность.

Тело вещество молекулы масса молекулы количество молекул в единице объёма вещества масса тела объём плотность.