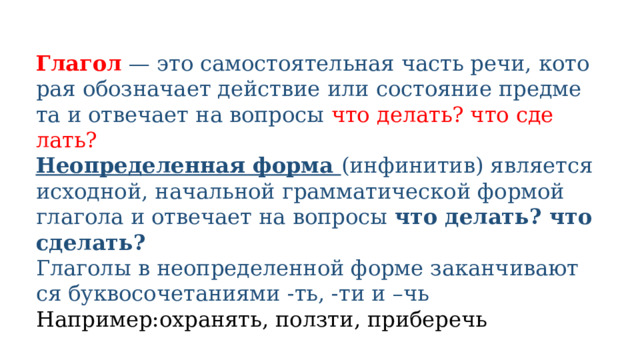

Глагол — это самостоятельная часть речи, которая обозначает действие или состояние предмета и отвечает на вопросы что делать? что сделать?

Неопределенная форма (инфинитив) является исходной, начальной грамматической формой глагола и отвечает на вопросы что делать? что сделать?

Глаголы в неопределенной форме заканчиваются буквосочетаниями -ть, -ти и –чь

Например:охранять, ползти, приберечь

Начальная (неопределённая)форма глагола не обозначает времени, не имеет непостоянных признаков лица или числа.

Глагол в неопределенной форме имеет только постоянные грамматические признаки :совершенный или несовершенный вид,может быть переходным или непереходным,возвратным или невозвратным.

Синтаксическая функция неопределенной формы глагола шире, чем у других его форм.

Инфинитив может выступать в роли всех членов предложения.

Например:

Выдать чужой секрет — предательство, выдать свой — глупость (Ф. Вольтер).-подлежащее

Успеха можно добиться , если приложить старания. –в составе сказуемого

Искусство (какое?) говорить не каждому дано.-определение

Отец не разрешает сыну (что?) открывать дверцу птичьей клетки.-дополнение

Дети пришли (с какой целью?) посмотреть на новорожденных котят.-обстоятельство

Переходные и непереходные глаголы

В русском языке глаголы делят на переходные и непереходные.

Переходные глаголы обозначают действие, которое переходит на предмет. Грамматически это выражается в их способности управлять формой винительного падежа существительного (местоимения) без предлога.

Например: защитить Родину;

В том случае, если при глаголе есть отрицательная частица не , существительное чаще бывает в Р.п. Значение объекта при этом не изменяется.Это форма родительного падежа, обозначающая часть от целого, либо при отрицании.

Например: попробовать сока, не дождаться известия.

Все остальные глаголы, управляющие существительными с предлогами, в том числе возвратные глаголы, являются непереходными.

Например: стоять на пороге; подойти к нему; сомневаться.

Возвратные и невозвратные глаголы

Возвратность является постоянным грамматическим признаком глаголов. Возвратные глаголы обозначают, что действие переносится на само действующее лицо.

Например: улыбается, умывается, построиться; нестись, пройтись.

Формальным показателем является формообразующий суффикс –ся (-сь), стоящий в конце слова.

Если форма возвратного глагола имеет окончание, то суффикс –ся -сь следует за ним.

Например: Умываться, одеваться, обуваться (действие субъекта направлено на себя), встречаться, обниматься, целоваться (взаимные действия, направленные друг на друга: нельзя встречаться, обниматься, целоваться с собой),

удивляться, радоваться, сердиться (состояние субъекта),

ткань мнётся, собака кусается, кошка царапается (признак, характеризующий свойства субъекта),

смеркается - безличность.

Возвратные глаголы непереходные.

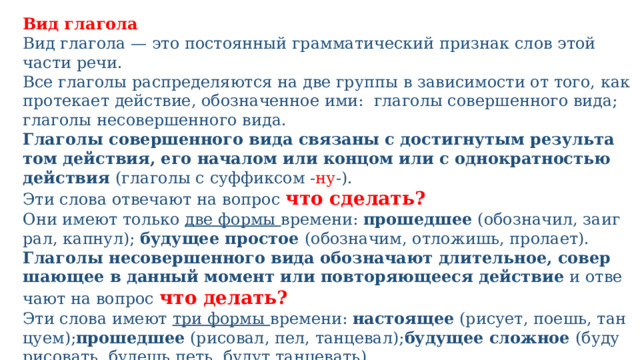

Вид глагола

Вид глагола — это постоянный грамматический признак слов этой части речи.

Все глаголы распределяются на две группы в зависимости от того, как протекает действие, обозначенное ими: глаголы совершенного вида; глаголы несовершенного вида.

Глаголы совершенного вида связаны с достигнутым результатом действия, его началом или концом или с однократностью действия (глаголы с суффиксом - ну -).

Эти слова отвечают на вопрос что сделать?

Они имеют только две формы времени: прошедшее (обозначил, заиграл, капнул); будущее простое (обозначим, отложишь, пролает).

Глаголы несовершенного вида обозначают длительное, совершающее в данный момент или повторяющееся действие и отвечают на вопрос что делать?

Эти слова имеют три формы времени: настоящее (рисует, поешь, танцуем); прошедшее (рисовал, пел, танцевал); будущее сложное (буду рисовать, будешь петь, будут танцевать).

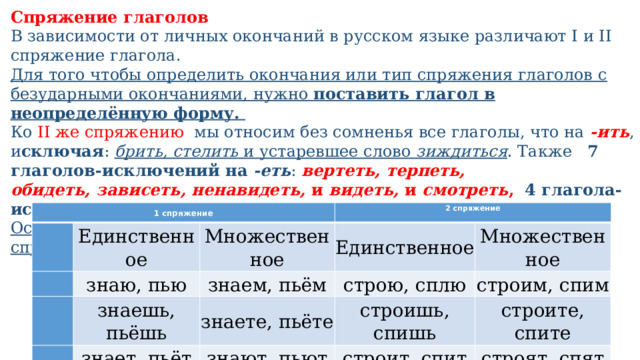

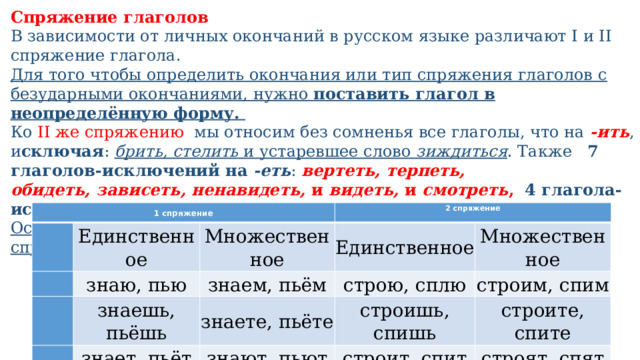

Спряжение глаголов

В зависимости от личных окончаний в русском языке различают I и II спряжение глагола.

Для того чтобы определить окончания или тип спряжения глаголов с безударными окончаниями, нужно поставить глагол в неопределённую форму.

Ко II же спряжению мы относим без сомненья все глаголы, что на -ить , и сключая : брить, стелить и устаревшее слово зиждиться . Также 7 глаголов-исключений на -еть : вертеть, терпеть, обидеть, зависеть, ненавидеть, и видеть, и смотреть , 4 глагола-исключения на -ать : гнать, держать, слышать, дышать .

Остальные глаголы с безударными окончаниями относятся к 1-му спряжению .

1 спряжение

Единственное

Множественное

знаю, пью

2 спряжение

Единственное

знаем, пьём

знаешь, пьёшь

Множественное

строю, сплю

знаете, пьёте

знает, пьёт

строим, спим

строишь, спишь

знают, пьют

строите, спите

строит, спит

строят, спят

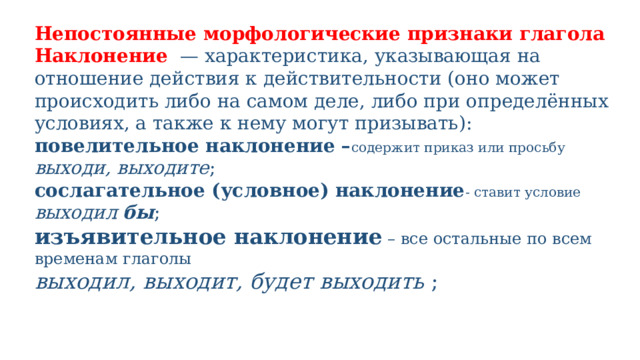

Непостоянные морфологические признаки глагола

Наклонение — характеристика, указывающая на отношение действия к действительности (оно может происходить либо на самом деле, либо при определённых условиях, а также к нему могут призывать):

повелительное наклонение – содержит приказ или просьбу

выходи, выходите ;

сослагательное (условное) наклонение - ставит условие

выходил бы ;

изъявительное наклонение – все остальные по всем временам глаголы

выходил, выходит, будет выходить ;

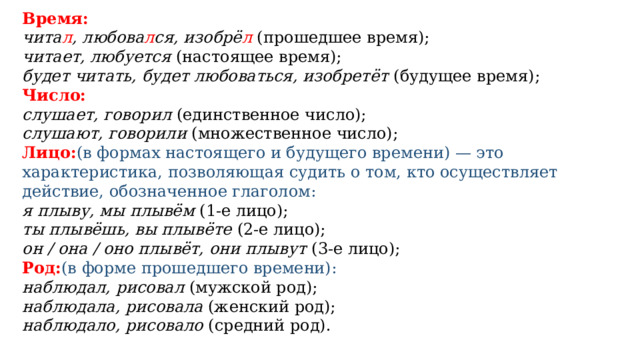

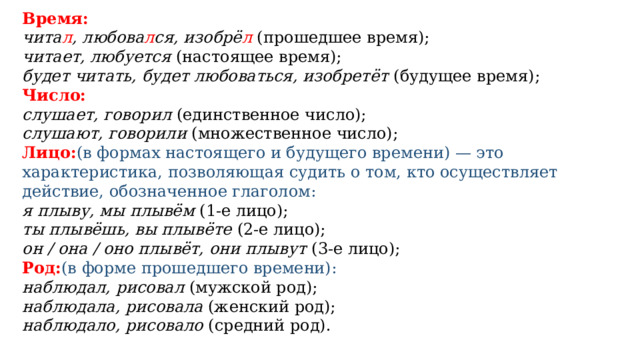

Время:

чита л , любова л ся, изобрё л (прошедшее время);

читает, любуется (настоящее время);

будет читать, будет любоваться, изобретёт (будущее время);

Число:

слушает, говорил (единственное число);

слушают, говорили (множественное число);

Лицо: (в формах настоящего и будущего времени) — это характеристика, позволяющая судить о том, кто осуществляет действие, обозначенное глаголом:

я плыву, мы плывём (1-е лицо);

ты плывёшь, вы плывёте (2-е лицо);

он / она / оно плывёт, они плывут (3-е лицо);

Род: (в форме прошедшего времени):

наблюдал, рисовал (мужской род);

наблюдала, рисовала (женский род);

наблюдало, рисовало (средний род).

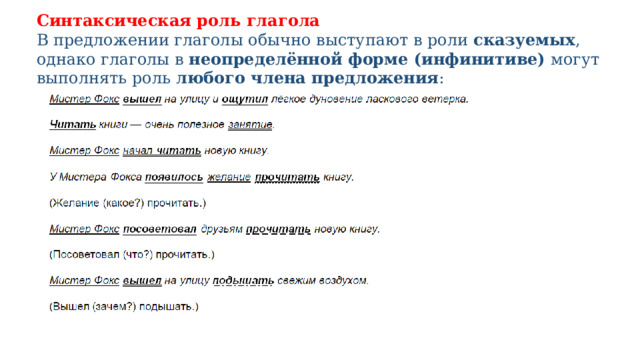

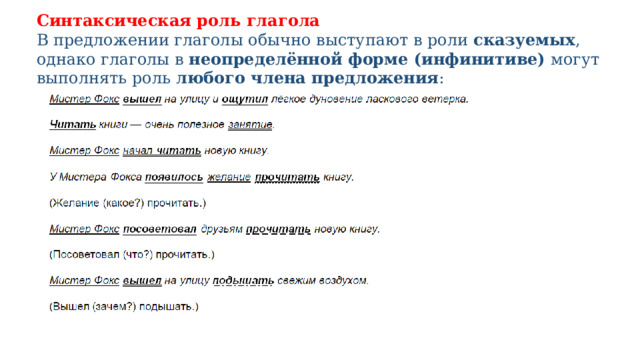

Синтаксическая роль глагола

В предложении глаголы обычно выступают в роли сказуемых , однако глаголы в неопределённой форме (инфинитиве) могут выполнять роль любого члена предложения :