МКОУ «Основная общеобразовательная школа» с. Куракино

Бабынинского района Калужской области

Работа на тему:

«Утерянные деревни России: селоГришово»

Автор работы:

Ученица 5 класса Чернова Виктория Руководитель : Нестерова С.А.

Село Гришово Бабынинского района Калужской области, которое находиться в 40 км к западу от Калуги, родилось на останках древнего поселения Людимеск с сохранившимся городищем. Вокруг Гришова располагается много археологических памятников, говорящих нам о значительной населенности этого района и существовании города.

( Письменных свидетельств об этом городе сохранилось очень мало. Название его, возможно, произошло от слова "людин" - человек, обыватель, вольный человек или "людность" - населенность, многолюдство, скопление людей. Многолюдный город вольных людей. Похожее название носила речка Людима. Жители д. Гришово и с. Сычево считали городище остатками древнего города Людимеска и называют его татарским курганом.)

Городище расположено на правом берегу реки Б. Березуй, в 0,216 км к северо-западу от церкви, в 0,3 км к западу и в 0,25 км к северу от усадеб деревни.

С севера и северо-востока городище ограничено лощиной, с юго-запада – берегом реки, с юго-востока - рвом. Поселение имеет овальную форму, защищено кольцевым валом и с юго-востока - рвом. Вал достигает наибольшей высоты (4 м) с юго-восточной стороны. Глубина рва 5 м. Высота площадки городища над уровнем реки Б. Березуй 9-10 м. Со стороны речки отчетливо просматривается углубление. Видимо, здесь были городские ворота и въезд в город. Отсюда начиналась дорога, которая вела в столицу окрестных мест, древний город Серенск, до которого отсюда не более 30 верст.

Город , основанный вятичами, стоял здесь несколько столетий. Летописи сохранили о нем очень скудные сведения. Известно только, что возник он видимо, в XII веке, как Серенск Козельск Воротынск и существовал минимум до 1508 г., когда в очередной раз упомянут в документе. В грамоте Великого князя Московского Василия Ивановича. В XIV в. занимаемая им территория выросла, а следовательно, увеличилось его население, значение города возросло.

Вначале город носил название Березуеск и лишь к концу ХIV-началу XV в. приобрел название Людимеск.

Он находился некоторое время в вотчине князей Серпуховских и Ивана Андреевича Можайского как пожалование им от великих князей Московских (в том числе и в период феодальной войны на Руси в XV в.). Долгое время город входил в зависимые от великого княжества Литовского земли Верхней Оки, предположительно служил пожалованием литовских господарей князьям Воротынским, бывшим у них на службе.

Создание централизованного Русского государства проходило в борьбе с ордынским игом, а затем и с польско-литовскими феодалами, захватившими в XV в. значительную часть территории современной Калужской области (граница проходила по рекам Оке и Угре). Военные столкновения сыграли отрицательную роль в судьбе Людимеска как города. Видимо, он не раз подвергался нападениям и разорению, находясь на самой границе двух великих княжеств. Людимеск не был центром, где проживали княжеские семьи (в отличие от Воротынска, Мосальска, Мезецка и других городов Верхней Оки). В нем, как и в других порубежных удельных городках в описываемое время, не сложилось развитой городской общины, не было структур самоуправления. Скорее всего, он нес назначение крепости на границе двух могучих соседей. При образовании Калужской губернии в 1776 г. Людимеск был причислен к Перемышльскому уезду.

С вхождением западной территории Калужского края в начале XVI в. в состав Русского государства и перенесением границы с Литвой дальше на запад Людимеск пришел в еще больший упадок и к началу XVII в. как город прекратил свое существование.

ссылка: http://imesta.ru/

С

ссылка: http://imesta.ru/

В 200 м к юго-востоку от городища, согласно клировой ведомости за 1915 г., помещик Щербачев в 1662 г. построил каменную церковь во имя Святителя Чудотворца Николая. Однако, судя по архитектуре «московского барокко», ее можно скорее отнести к XVIII веку. И действительно, по клировым ведомостям Перемышльского уезда, эта церковь была возведена в 1769 г. Остается предположить, что Щербачев в середине XVII столетия соорудил деревянный, а не каменный храм.

Славился Никольский храм села Людемск и хранившейся в нем чудотворной иконой Божией Матери Одигитрии. По преданию, она была явлена недалеко от сельца Куракина Людемского прихода. Помещик этого сельца вместе с крестьянами пытались перенести ее в храм, но она каждый раз являлась на прежнем месте, в лесу, у болота, около большой Мещовской дороги. Тогда на этом месте построили часовню, в которую и поставили икону. Часовню нередко грабили. Помещица Каверина на свои средства устроила при Никольской церкви села Людемска придел во имя Божией Матери Одигитрии и украсила чудотворную икону сребропозлащенной ризой. По сообщениям причета, некоторые больные, обращавшиеся в молитвах к Пречистой Богородице пред ее иконой, получали исцеление от мучивших их болезней. Эта икона почиталась и в других приходах

Приход на 1915 г. состоял из населенных пунктов: с. Гришово, деревень Сычево, Волконское, Машкино, Матово, Лунино, Бахтинск, Тимофеевское, Курочкино, Мячково, Староселье, Плюсково, Городниково. В приходе имелись две земские школы: Гришовская и Тимофеевская.

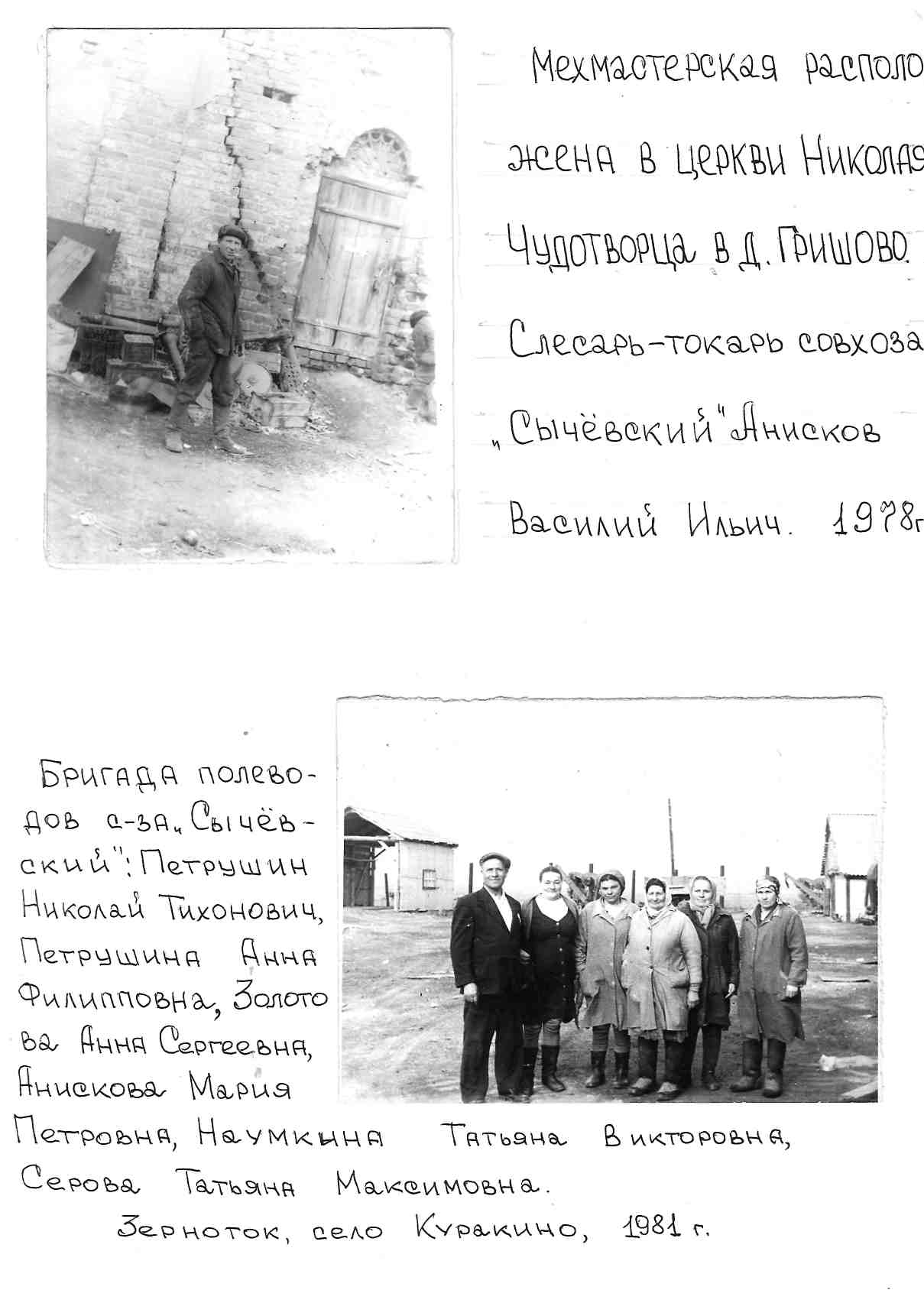

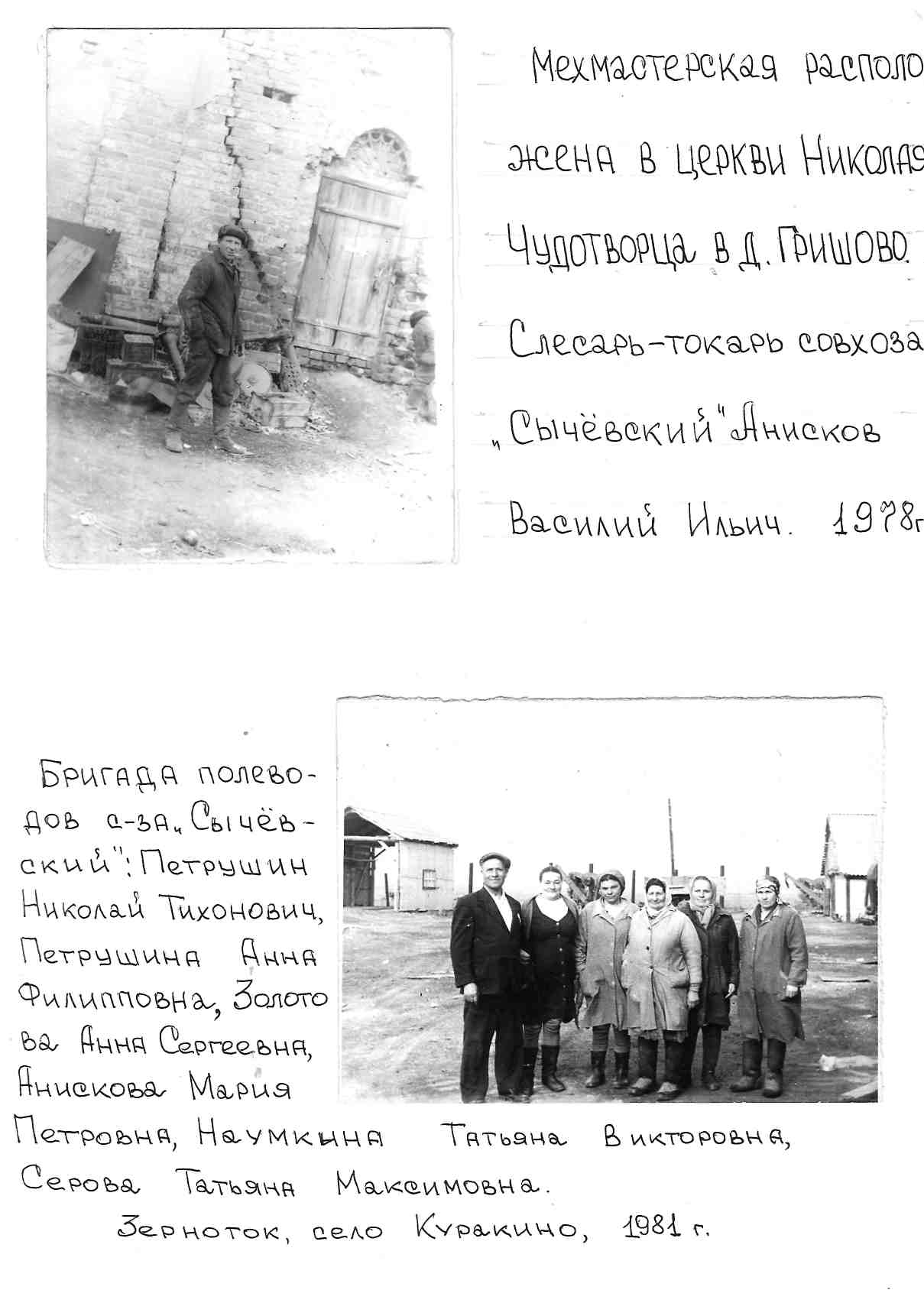

Церковь была закрыта в 1932 г. В этом же году начали сносить колокольню. В 1962 г. церковь не использовалась и, согласно "Отчету о недействующих зданиях церквей..." Полномочного Совета по делам религий при СМ СССР по Калужской области, подлежала "сносу из-за ветхости здания". В том же 1962 году колхоз «Заря», созданный в селе Гришово еще в 1948 году, в здании церкви организовал мехмастерские

( На фотографии рабочий колхоза Василий Ильич Анисков. Фотография из личного архива семьи Анисковых.)

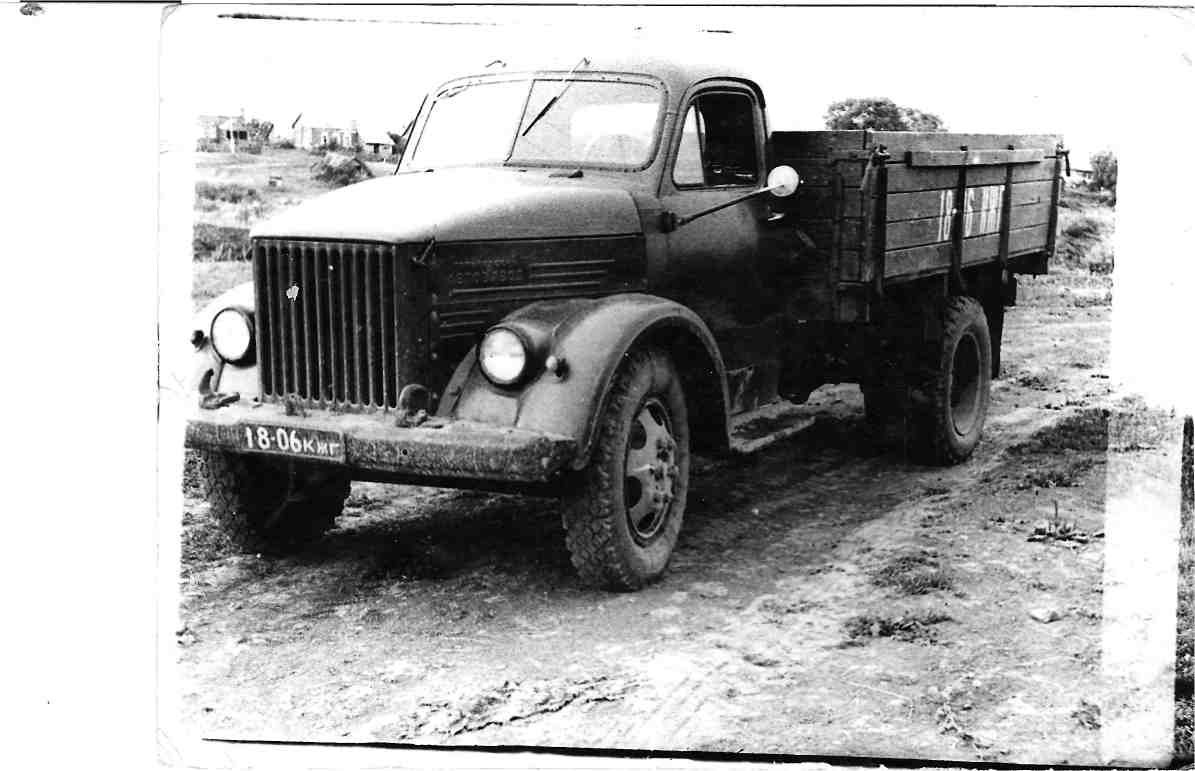

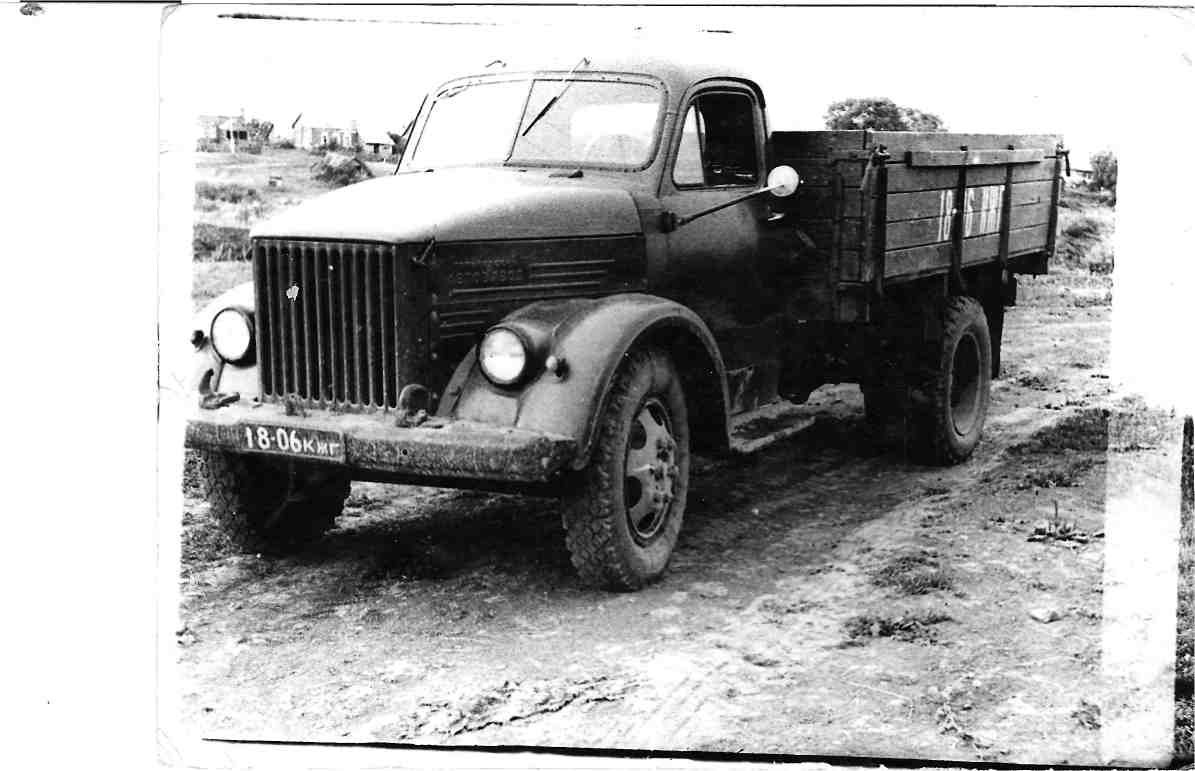

Около мехмастерских распологался зерноток. Хранилища зерна впоследствии были разобраны и перевезены в деревню Куракино, которая стала центральной усадьбой совхоза «Сычевский.

(На фотографии работница колхоза Рыженкова Н. Фотография из личного архива семьи Анисковых.)

Так выглядела д. Гришово: индивидуальные деревянные домики, расположившиеся на берегу реки Большой Березуй

(Снимок сделан с места расположения мехмастерских- от церкви. Фотография из личного архива семьи Анисковых.)

Деревня – это нетолько строения и машины, но в первую очередь люди. В д. Гришово жили и работали простые трудолюбивые люди, перенесшие все тяготы и лишения трудных времен.

( На фоторгафии Анискова Мария Петровна - передовая работница колхоза , на пороге своего дома, распологавшегося на въезде д. Гришово. Фотография из личного архива семьи Анисковых.)