ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«БАРАБИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Рассмотрено на заседании ЦМК

Протокол № ____от________________

Председатель Хританкова Н.Ю.

(Ф.И.О)

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Специальность 34.02.01 Сестринское дело (с базовой подготовкой)

Дисциплина: «История»

Тема 2.18. Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в.

Разработчик – Петрова Ирина Сергеевна

2019

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЛИСТ 3

МОТИВАЦИЯ 4

КОНТРОЛЬ ПО ПРЕДЫДУЩЕЙ ТЕМЕ 5

«РЕВОЛЮЦИЯ 1905-1907» 5

ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В. 7

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗНАНИЙ ПО НОВОЙ ТЕМЕ 16

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 17

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 18

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Вид занятия – объяснение с демонстрацией наглядных пособий

Продолжительность – 90 мин.

Тип занятия – изучение нового материала

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ

1. В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования определены учебные цели:

- Формировать знания об истории России и человечества в целом, представления об общем и особенном в мировом историческом процессе;

2. Развивающие цели:

- развивать понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1);

3. Воспитательные цели:

- воспитывать бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия (ОК 10).

Методы обучения – объяснительно-иллюстративный, репродуктивный с использованием мультимедийной презентации.

Место проведения занятия – аудитория колледжа.

МОТИВАЦИЯ

Для России были характерны резкие контрасты в образе жизни господствующих слоев и основной массы народа. Если дворянство свои души и сердца давно отдало европейской культуре, то крестьянство, в значительной мере рабочий класс представляли собой патриархальную Россию, жившую по «дедовским» заповедям и традициям. Раскол в социально-экономической области усугублялся расколом в духовной сфере.

Данное занятие позволит познакомиться с духовной жизнью общества во второй половине XIX- начале XX века, рассмотреть научные достижения российских ученых, а также способствует формированию бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям народа, уважения социальных, культурных и религиозных различий (ОК 10)

Приложение 1

КОНТРОЛЬ ПО ПРЕДЫДУЩЕЙ ТЕМЕ

«РЕВОЛЮЦИЯ 1905-1907»

Студенты письменно отвечают на 5 вопросов

1. Запишите термин, о котором идет речь

Поворот, переворот, превращение, радикальное, коренное, глубокое, качественное изменение называется…

| Прочтите отрывок из исторического документа и выполните задание 2-3 |

«На обязанность правительства возлагаем мы выполнение непреклонной нашей воли:

1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, собраний и союзов.

2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу, привлечь теперь же к участию в Думе, по мере возможности, соответствующей краткости остающегося до созыва Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив засим дальнейшее развитие начала общего избирательного права вновь установленному законодательному порядку...

3. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог быть воспринят в силу без одобрения Государственной Думы и чтобы вы борным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действия поставленных от нас властей».

4. Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой перед Родиной, помочь прекращению этой неслыханной смуты и вместе с Нами напрячь все силы к восстановлению тишины и мира на родной земле.

2. Укажите год, когда произошло описанное в отрывке событие. Назовите правителя России в этот период.

3. Какие политические изменения, упомянутые в документе, были введены в этот период? Укажите любые два.

4. Назовите одного любого участника первой русской революции. Укажите один любой поступок в ходе участия в этом событии.

5. В чем состояло влияние первой русской революции на дальнейшую историю России.

6. Заполните пустые ячейки таблицы, используя в приведенный ниже список пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите и запишите номер нужного элемента.

| Направления | Партии | Участники |

| А ____________ | Социалисты-революционеры | В.М. Чернов |

| Б__________________ | Конституционные демократы | В________________ |

| Г__________________ | Союз Михаила Архангела | Д__________________ |

| либерализм | Е_________________ | Ж_________________ |

| радикализм | З__________________ | И__________________ |

Пропущенные элементы:

1.Союз 17 октября

2.В.М. Пуришкевич

3.радикализм

4.П.Н.Милюков

5.анархизм

6.М.А. Бакунин

7.РСДРП

8.ЛИБЕРАЛИЗМ

9.А.И. Гучков

10.консерватизм

11.В.И. Ленин

12.союз русского народа

7. Выберите один правильный ответ.

Аграрная реформа П.А. Столыпина предусматривала:

свободный выход крестьян из общины

поддержку крестьянских общин государством

передачу всей земли в руки крестьян

развитие крестьянской кооперации

ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В.

Развитие системы образования, научные достижения российских ученых. Серебряный век русской поэзии.

.Вступительное слово преподавателя

Сегодня мы с вами познакомимся с духовной жизнью общества во второй половине XIX- начале XX века, рассмотрим научные достижения российских ученых, серебряный век русской поэзии.

Развитие системы образования, научные достижения российских ученых.

Для России были характерны резкие контрасты в образе жизни господствующих слоев и основной массы народа. Если дворянство свои души и сердца давно отдало европейской культуре, то крестьянство, в значительной мере рабочий класс представляли собой патриархальную Россию, жившую по «дедовским» заповедям и традициям. Раскол в социально-экономической области усугублялся расколом в духовной сфере.

Согласно первой Всероссийской переписи населения (1897), грамотной являлась лишь пятая часть жителей страны (21,1 %). Грамотных в городах было в два с половиной раза больше, чем в деревне. Деревенские женщины были почти поголовно неграмотными. Россия входила в число наименее образованных стран Европы.

Тем не менее система народного образования развивалась: за 1896 – 1910 гг. школ, училищ, институтов было открыто больше, чем за весь предшествующий период русской истории. Начальное образование давали около 10 тыс. учебных заведений, часть которых состояла из народных училищ Министерства народного просвещения, а другая – из церковно-приходских школ Святейшего Синода.

В гимназиях и реальных училищах за плату получали среднее образование. Выпускники гимназий продолжали образование в университетах, а реальных училищ – в технических вузах.

К 1914 г. в России насчитывалось 63 государственных, 54 частных и общественных вузов, в том числе 10 университетов. С 1905 по 1913 г. число студентов в университетах выросло в полтора раза и составляло 36 тыс. человек. Университеты работали в Петербурге, Москве, Казани, Харькове, Киеве, Одессе, Варшаве, Томске и других городах. Технических вузов насчитывалось 15, из них 6 находилось в Петербурге.

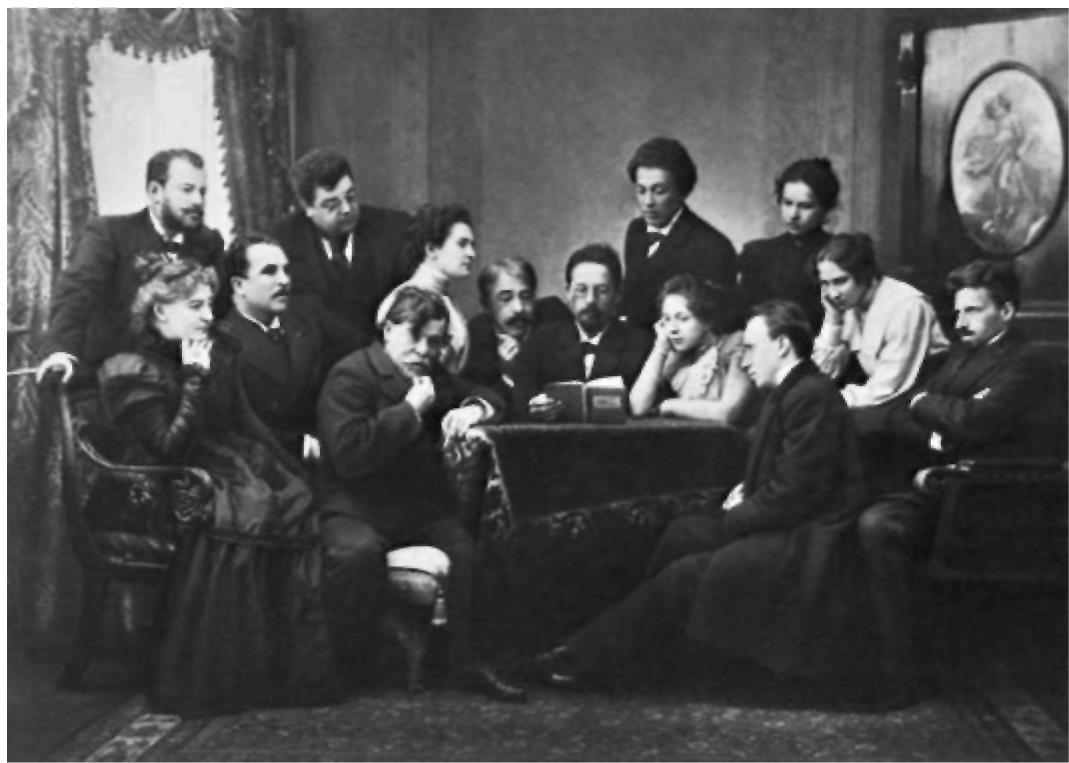

Н а фото групповой портрет учителей и школьников

а фото групповой портрет учителей и школьников

Прогрессивная интеллигенция ратовала за общедоступность школы. Известный книговед Н. А. Рубакин писал в 1900 г.: «Одна школа приходится теперь в России на 237 квадратных верст и на 1652 души населения. Не мудрено поэтому, что около ста миллионов живых людей, таких же, как мы с вами, до сего времени отрезаны от книги, и некому показать им и разъяснить, что значат каких-нибудь три десятка крючков и завитушек, называемых буквами, будто это огромный, непреоборимый труд».

Многие крестьянские дети не могли посещать школу по причине крайней бедности своих семей, недостатка в одежде, обуви, необходимости с малых лет трудиться наравне со взрослыми.

Тем не менее начало XX в. стало рубежом, когда образование все больше переставало быть привилегией верхов российского общества и становилось доступным достаточно широким социальным слоям.

О росте грамотности населения свидетельствуют успехи книготоргового дела. Появляются крупные издательства И. Д. Сытина, А. С. Суворина и др. В 1908 г. Россия по объему тиражей вышла на 3-е место в мире, уступая лишь Германии и Японии.

В конце XIX в. в стране издавалось около ста ежедневных газет, выходили «толстые» литературно-публицистические журналы. Консервативных взглядов придерживался «Русский вестник», либеральных – «Вестник Европы» и «Русская мысль».

В области здравоохранения Россия отставала от передовых европейских стран. На рубеже XIX – XX вв. средняя продолжительность жизни в стране составляла 32,3 года, тогда как в Германии – 42,2, в Англии – 46, во Франции – 47,4, а в Швеции – 52,3 года. Из европейских стран Россия имела самую высокую детскую смертность.

Большую роль в улучшении здравоохранения играла земская медицина. Однако в 1914 г. больницы имелись только в 13 % городов страны, водопроводы – в 20 %, общая сплавная канализация – лишь в 13 городах.

В конце XIX – начале XX в. отечественная наука, по выражению академика В. И. Вернадского, сделала «огромный скачок в мировом научном производстве», а потому «все больше и быстрее мелькают родные русские имена в культурной летописи человечества». Рубеж веков ознаменовался сменой поколений ученых, составивших своими открытиями эпоху в мировой науке и создавших уникальные научные направления и школы.

В математике больших успехов достиг П. Л. Чебышев (1821 – 1894). Выдающимся астрономом был Ф.А.Бредихин (1831 – 1904). Основоположником русской физики стал А. Г. Столетов (1839 – 1896), которому принадлежали капитальные исследования в области магнетизма и фотоэлектрических явлений.

Славу отечественной химической науки составили А. М. Бутлеров и его ученик В. В. Марковников. Н. В. Склифософский (1836 – 1904) прославился как хирург-новатор. В. В. Докучаев (1846 – 1903) внес выдающийся вклад в теорию почвоведения. Д. И. Менделееву (1834 – 1907) принадлежит заслуга создания периодической таблицы химических элементов.

В 1904 г. Нобелевская премия в области физиологии пищеварения была присуждена лидеру мировой физиологии И. П. Павлову (1849 – 1936). В 1908 г. нобелевским лауреатом стал биолог и врач И. И. Мечников (1845-1916).

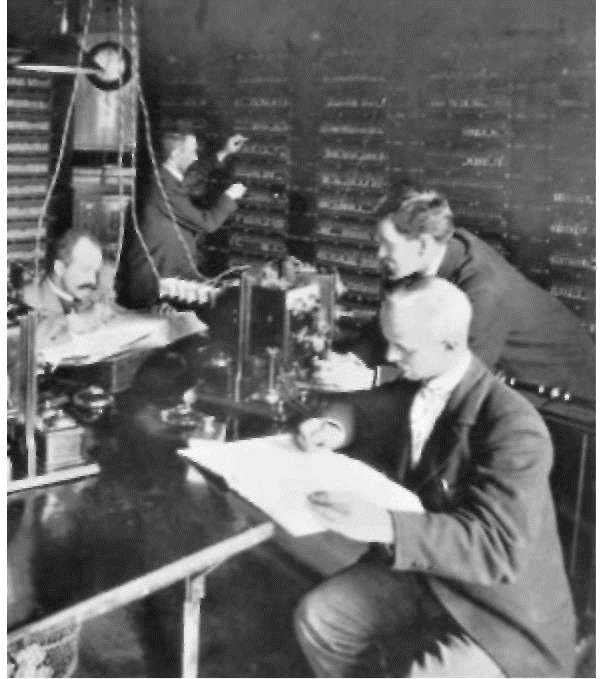

7 мая 1895 г. на заседании Русского физико-химического общества А. С. Попов (1859 – 1906) продемонстрировал передачу знаков азбуки Морзе без проводов. 24 мая 1896 г. он передал на расстояние 250 метров первую в мире радиограмму, состоявшую из двух слов – «Генрих Герц».

В 1888 г. М. О. Доливо-Добровольский изобрел систему трехфазового переменного тока, с помощью которой можно было организовывать электроснабжение от крупных электростанций на большие расстояния. В 1913 г. в России действовало 20 электростанций.

В 1881 – 1886 гг. телефонные станции были в 11 российских городах, в 1905 г. – в 95, а в 1916 г. в Москве появился первый телефон-автомат. В 1893 г. установлена телефонная связь между портовыми городами, через которые шел русский зерновой экспорт, – Одессой и Николаевом, в 1898 г. – между Москвой и Петербургом.

Н а фото инженеры на телефонной станции

а фото инженеры на телефонной станции

На фото один из первых русских аэропланов «Гаккель-3»

Выдающимся корабелом был А. Н. Крылов (1863 – 1945). Он первый разработал методику вычисления основных характеристик корабля (плавучести и остойчивости), теорию килевой качки и др.

Основателем теоретической, технической и экспериментальной аэродинамики стал Н. Е. Жуковский (1847 – 1921). За 11 лет до того, как первый самолет братьев Райт поднялся в воздух, Жуковский теоретически обосновал возможность исполнения «мертвой петли». Исследования Жуковского и его последователей заложили основы отечественного самолетостроения. В 1908 г. начинается деятельность выдающегося авиаконструктора И. И. Сикорского (1889 – 1972), а в 1911 г. его биплан установил мировой рекорд скорости (222 км/ч). В 1913 г. он конструирует первый в мире многомоторный самолет «Русский витязь», установивший мировой рекорд продолжительности полета 1 час 54 минуты. В 1911 г. Б. Н. Юрьев (1889 – 1957) разработал и построил одновинтовой вертолет (геликоптер), в том же году Г. Е. Котельников сконструировал первый в мире ранцевый парашют.

Мировую известность получила трехлинейная винтовка образца 1891 г., сконструированная С. И. Мосиным (1849 – 1902). С ней русская пехота провоевала более 70 лет.

В 1903 г. в журнале «Научное обозрение» появилась статья К. Э. Циолковского (1857 – 1935) «Исследование мировых пространств реактивными приборами», в которой излагалась теория полета ракеты и обосновывалась возможность применения реактивных аппаратов для межпланетных сообщений. Затем появляются его работы, посвященные космическим полетам.

С конца XIX в. начинается интенсивное освоение Северного морского пути. В 1899 г. ледокол «Ермак» совершил плавание к Шпицбергену, а в 1913 г. под руководством Б. А. Вилькицкого был осуществлен первый в истории переход по Северному морскому пути и открыт архипелаг Северная Земля.

Успешно развивались гуманитарные науки. В Московском университете преподавал замечательный историк В. О. Ключевский (1841 – 1911). Классикой отечественной историографии стал его знаменитый «Курс русской истории». В Петербургском университете признанным лидером был С. Ф. Платонов, знаток бурных событий Смутного времени XVII в., автор известных вузовских «Лекций по русской истории».

Всеобщую известность приобрели имена российских правоведов, историков-государственников Б. Н. Чичерина (1828 – 1904), Л. И. Петражицкого (1867-1931), Н. М. Коркунова (1853-1904), Н. С. Таганцева (1843-1923), М. М. Ковалевского (1851-1916).

Рубеж XIX – XX вв. был временем взлета философской мысли в России. Выдающийся вклад в развитие русской философии внесли В. С. Соловьев, В. В. Розанов, П. И. Новгородцев, С. Л. Франк, И. А. Ильин, Г. П. Федотов, Б. П. Вышеславцев, Ф. А. Степун, П. А. Флоренский и др.

Серебряный век русской поэзии.

Культура рубежа столетий отразила сложности и противоречия эпохи. В. В. Розанов первым назвал послепушкинский период русской литературы «серебряным веком», постепенно это понятие стало применяться к русской культуре рубежа XIX-XX вв.

Новые веяния ярко проявились в живописи. В 1898 г. стараниями группы художников, объединившихся вокруг С. П. Дягилева (1872 – 1929), начал издаваться журнал «Мир искусства». В нем сотрудничали А. Н. Бенуа (1870-1960), К. А. Сомов (1869-1939), М. В. Добужинский (1875-1957), Л. С. Бакст (1866-1924), К. А. Коровин (1861-1939) и др. Участники этого творческого объединения выдвигали лозунги «чистого и свободного» искусства. Замечательное творческое наследие оставил художник В. А. Серов.

Центральное место в творчестве М. А. Врубеля (1856 – 1910) занимала демоническая тема, навеянная поэзией М. Ю. Лермонтова и музыкой А. Г. Рубинштейна. Поэтизация демонизма, гордого вызова миру и трагедия порыва личности к свободе, равно как и художественное осмысление всесильного зла, были связаны с предгрозовыми, революционными предчувствиями Врубеля.

В 1910 – 1917 гг. в Москве сформировалось общество «Бубновый валет», объединявшее художников П. П. Кончаловского, И. И. Машкова, А. В. Лентулова, Р. Р. Фалька и других сторонников примитивных форм в живописи. Неопримитивизм присутствовал и в картинах М. 3. Шагала, П. Н. Филонова, К. С. Малевича. Последний в 1910 г. провозгласил русский авангард как искусство чистых форм, беспредметности. В 1915 г. Малевич продемонстрировал свой знаменитый «Черный квадрат на белом фоне».

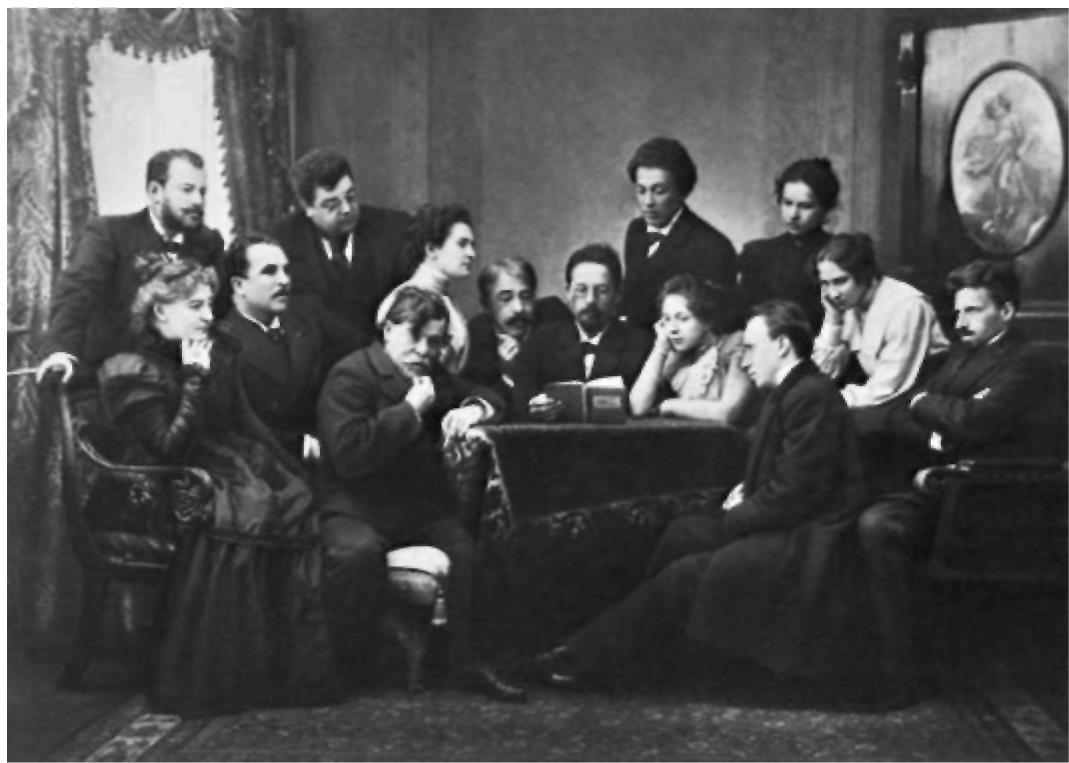

На фото А. П. Чехов с актерами Московского Художественного театра

В 1901 – 1902 гг. в Петербурге появились философско-религиозные собрания, в которых участвовали не только духовенство и профессора богословия, но писатели и журналисты. Обсуждались вопросы христианской догматики, свободы совести, брака, учение Л. Н. Толстого. В русском образованном обществе нравственное учение Толстого было столь же популярно, как и идеи Ф. Ницше о «сверхчеловеке», а также марксизм.

Конец ХIХ – начало XX в. – «чеховские годы» русской литературы. А. П. Чехов (1860 – 1904) – тончайший психолог и меткий наблюдатель, чудесным образом сочетал иронию и художественную лирику. Критика прощала ему «отсутствие положительных общественных взглядов» за его «тоску по идеалу» на фоне серости и скуки русской провинциальной жизни. Среди новых имен выделяется Максим Горький (1868 – 1936). В его широко известной повести «Фома Гордеев» талантливо отражено своеобразие исторического пути России конца XIX в.

В литературе символизм (или как его тогда называли – декадентство, т. е. «упадок») нашел талантливых представителей в лице Д. С. Мережковского, создавшего трилогию «Христос и Антихрист», 3. Н. Гиппиус, Ф. К. Сологуба, К. Д. Бальмонта и В. Я. Брюсова. В издательстве «Скорпион» публиковались лучшие сборники стихов этих поэтов. «Чья душа коснулась бесконечности, тот навек проникся тишиной», – писал Бальмонт о философском содержании литературного символизма.

Первая российская революция наложила свой отпечаток на художественную литературу. В этот период наибольшей известностью пользуются И. А. Бунин, А. И. Куприн, А. А. Блок; появляются новые имена – Б. К. Зайцев, А. Н. Толстой, а среди поэтов – В. Ф. Ходасевич, О. Э. Мандельштам, Н. С. Гумилев, А. А. Ахматова, М. И. Цветаева. Вокруг Гумилева создается группа поэтов-акмеистов («акме» – высшая степень чего-либо, цветущая сила), много работавших над культурой стиха. Мандельштам не считал акмеизм простым возвратом к реализму. Для него реальность в поэзии – не предметы внешнего мира, а «слово как таковое».

Новаторство ярко выразилось в творчестве И. В. Северянина с его культом собственного «я», В. В. Хлебникова, В. В. Маяковского. Хлебников и Маяковский принадлежали к авангардистскому направлению, известному под названием футуризм («будущее»). В своем манифесте они призывали сбросить Пушкина, Достоевского, Л. Толстого с «парохода современности».

На фото особняк С. Рябушинского.

архитектор Ф. Шехтель

В архитектуре развивается так называемый стиль модерн («новый»), для которого характерны декоративность, манерность применяемых украшений. Один из основных представителей этого стиля, архитектор Ф. О. Шехтель, построил в начале XX в. Ярославский вокзал в Москве и здание Московского Художественного театра. В Петербурге среди сооружений модерна выделялись особняк балерины М. Ф. Кшесинской, здание магазина Елисеева на Невском проспекте (1904 – 1905). Важным событием культурной жизни стали русские сезоны в Париже, организованные С. П. Дягилевым. В 1906 г. была устроена выставка, посвященная русской живописи и скульптуре, а с 1909 по 1912 г. – сезоны балета, где блистали Анна Павлова и Вацлав Нижинский. Парижан завораживала музыка И. Ф. Стравинского. В 1902 г. Европа открыла для себя гений оперного певца Федора Шаляпина.

На фото Ф. Шаляпин в главной роли в фильме

«Царь Иван Васильевич Грозный». 1915 г.

В 1898 г. в Москве открылся Художественный театр, который один из его основателей К. С. Станиславский определил как «первый разумный, нравственный общедоступный театр». В декабре того же года зритель увидел на его сцене чеховскую «Чайку»; основу репертуара в первые годы существования театра составляла драматургия Чехова и Горького.

Особое внимание в сезоне 1906/07 г. привлек Драматический театр В. Ф. Комиссаржевской, в котором ведущим режиссером стал В. Э. Мейерхольд. Декорации для спектаклей писали художники Л. С. Бакст, Н. Н. Сапунов, С. Ю. Судейкин. С театром сотрудничали писатели «нового» направления Вяч. Иванов, Ф. К. Сологуб, А. А. Блок, М. А. Кузмин.

На рубеже XIX – XX столетий родился российский кинематограф. В 1897 г. фотограф В. А. Сашин продемонстрировал собственную кинопрограмму. В 1908 г. предприниматель А. А. Ханжонков построил кинофабрику. В 1911 г. была снята первая отечественная полнометражная картина «Оборона Севастополя» (режиссер В. М. Гончаров).

Приложение 2

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗНАНИЙ ПО НОВОЙ ТЕМЕ

Опираясь на опорный конспект, а также на сеть-интернет, устно ответьте на вопросы (не оценивается)

Какие проблемы существовали в российской системе образования? Как они решались?

Подготовьте рассказ о своем самом любимом живописном, музыкальном или литературном произведении «серебряного века» и о его авторе.

Приложение 3

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Подготовьте сообщение по одной из предложенных тем в соответствии с требованиями.

| п/№ | Тема сообщения |

| 1 | Н. В. Склифософский - хирург-новатор. |

| 2 | Д.И. Менделеев - создатель таблицы химических элементов |

| 3 | В.В. Маяковский – поэт гений и гражданин |

| 4 | Русский голос в Европе – Федор Шаляпин |

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СООБЩЕНИЯ

1. Сообщение оформляется на компьютере, сдается преподавателю в мультифоре.

2. Шрифт Times New Roman, 14 пт, межстрочный интервал – одинарный, поля по 1,5 см справа и слева, поля выравниваются по ширине, заголовок – посредине. Ф.И. автора – по правому краю.

3. Объем сообщения – 2-3 страницы формата А 4; время выступления – не более 10 минут.

4. В сообщении не выделяются главы; недопустимы орфографические ошибки, опечатки, записи и исправления ручкой или карандашом.

5. В конце сообщения указывается список информационных источников.

6. Сообщение может сопровождаться мультимедийной презентацией (по желанию автора).

Например,

ХРИСТОФОР КОЛУМБ

Иванов Максим, студент 219 группы

отделения «Сестринское дело»

Христофор Колумб (Cristoforo Colombo) – великий испанский адмирал, отважный мореплаватель, уникальный первооткрыватель. Большую часть своей сознательной жизни он провел, путешествуя по разным уголкам Земного шара. Этот удивительный человек – первый из жителей Европы ступил на берега Южной и Центральной Америки, Антильских и Багамских островов, ходил под Парусом по Саргассовому и Карибскому морям. Знаменит, прежде всего, открытием Америки в 1492 году…

Информационные источники:

Загладин Н.В., Симония Н.А. Учебное пособие по истории [Текст] / М: ГП «Русское слово - учебник», 2011.-400 с.

Носков В.В., Андреевская Т.П. История с конца XV до конца XVIII века [Электронный ресурс]/ Всемирная история с древнейших времен до конца XVIII века - Режим доступа http://knowhistory.ru/836-velikie-geograficheskie-otkrytiya.html

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Загладин Н.В., Симония Н.А. История России и мира в XX – начале XXI века. 11 класс / Н.В. Загладин, Н.А.Симония. – 9-е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2011. – 480 с.

Жукова Л.В. Справочник. История России с древнейших времен: для школьников и выпускников. ФГОС/Л.В.Жукова.- 11-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство «Экзамен», 2018.- 527,[1]с.

Самыгин П.С. История: учебное пособие для студентов средних профессиональных заведений [Текст]: / Самыгин П.С. – 17-е изд. – Ростов-на-Дону: «Феникс» - учебное пособие, 2012.- 474с.

а фото групповой портрет учителей и школьников

а фото групповой портрет учителей и школьников а фото инженеры на телефонной станции

а фото инженеры на телефонной станции