3

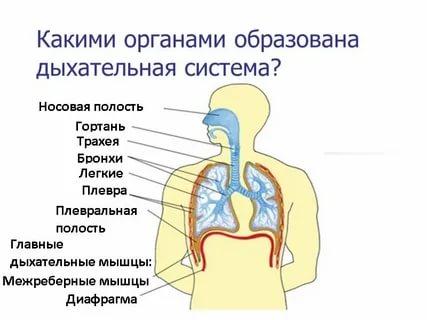

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА

Ц ель : Все животные и человек приспособились добывать энергию из синтезированных растениями органических веществ. Чтобы использовать энергию Солнца, заключённую в молекулах органических веществ, её необходимо высвободить, окислив эти вещества. Чаще всего в качестве окислителя используют кислород воздуха.

ель : Все животные и человек приспособились добывать энергию из синтезированных растениями органических веществ. Чтобы использовать энергию Солнца, заключённую в молекулах органических веществ, её необходимо высвободить, окислив эти вещества. Чаще всего в качестве окислителя используют кислород воздуха.

Этапы дыхания: Комплекс последовательных физиологических и физико-химических процессов, обеспечивающих дыхание, подразделяют на пять этапов.

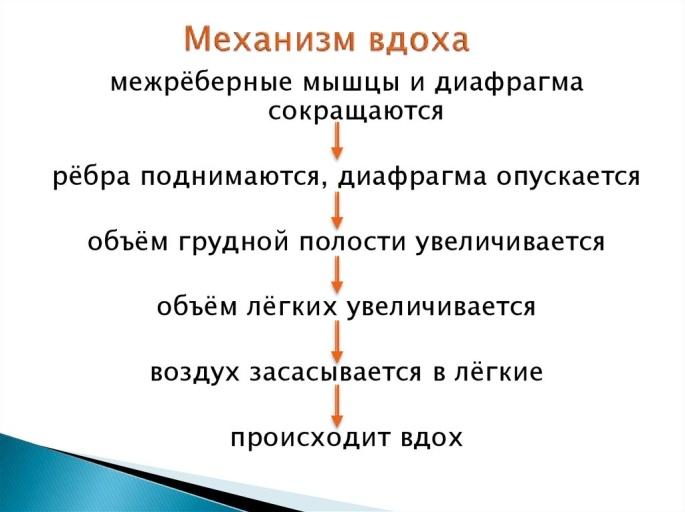

1-й этап — внешнее дыхание, или вентиляция легких — процессы, обеспечивающие ритмическое поступление определенных объемов атмосферного воздуха в легкие (вдох) и удаление его из легких в атмосферу (выдох).

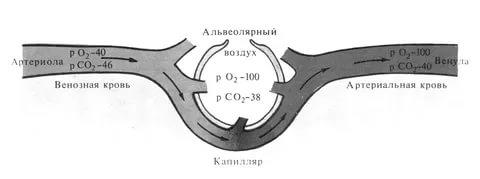

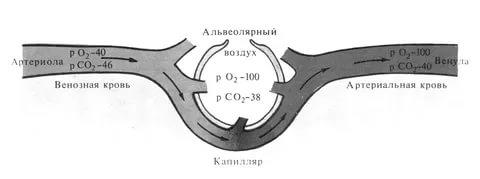

2-й этап — диффузия газов в легких (газообмен в легких) — процессы, обеспечивающие переход кислорода из альвеолярного воздуха в кровь и углекислого газа в обратном направлении.

3-й этап — транспорт газов кровью — процессы, обеспечивающие растворение кислорода и углекислого газа в крови, связывание их с гемоглобином и другими веществами и перенос с током крови.

4-й этап — диффузия газов в тканях (газообмен в тканях) — процессы, обеспечивающие диссоциацию оксигемоглобина в крови тканевых капилляров и диффузию кислорода из крови в тканевые структуры, а также диффузию углекислого газа в обратном направлении, его растворение и связывание с гемоглобином.

5-й этап — клеточное дыхание — биохимические и физико-химические процессы, обеспечивающие аэробное окисление органических веществ с получением энергии, используемой для жизнедеятельности клетки. При этом образуются углекислый газ, вода и азотистые основания (при окислении белков).

Функционирование дыхательной системы:

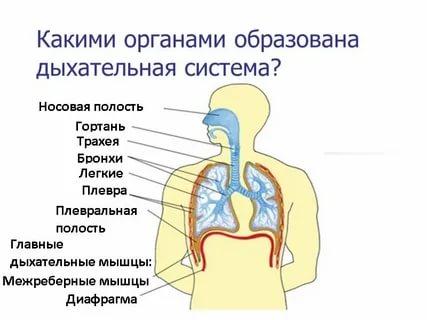

| Название отдела | Особенности строения | Функции |

| |

| Полость носа и носоглотка | Извилистые носовые ходы. Слизистая снабжена капиллярами, покрыта мерцательным эпителием и имеет много слизистых железок. Есть обонятельные рецепторы. В полости носа открываются воздухоносные пазухи костей. | Согревание или охлаждение вдыхаемого воздуха. Задерживание и удаление пыли. Уничтожение бактерий. Обоняние. Рефлекторное чихание. Проведение воздуха в гортань. |

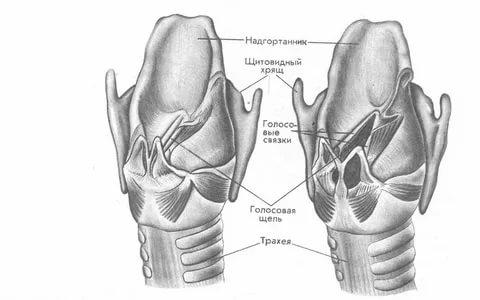

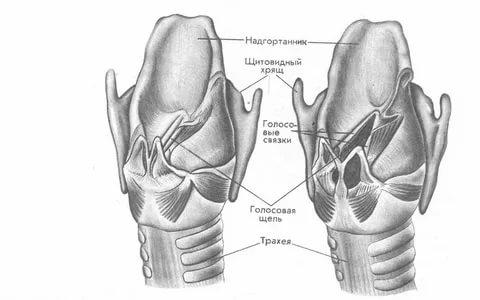

| Гортань | Непарные и парные хрящи. Между щитовидным и черпаловидными хрящами натянуты голосовые связки, образующие голосовую щель. Надгортанник прикреплён к щитовидному хрящу. Полость гортани выстлана слизистой оболочкой, покрытой мерцательным эпителием. |

Согревание или охлаждение вдыхаемого воздуха. Надгортанник при глотании закрывает вход в гортань. Участие в образовании звуков и речи, кашле при раздражении рецепторов от попадания пыли. Проведение воздуха в трахею. |

| Трахея и бронхи | Трубка 10–13 см с хрящевыми полукольцами. Задняя стенка эластичная, граничит с пищеводом. В нижней части трахея разветвляется на два главных бронха. Изнутри трахея и бронхи выстланы слизистой оболочкой. | Обеспечивает свободное поступление воздуха в альвеолы лёгких. |

| Зона газообмена |

| Лёгкие | Парный орган — правое и левое. Мелкие бронхи, бронхиолы, легочные пузырьки (альвеолы). Стенки альвеол образованы однослойным эпителием и оплетены густой сетью капилляров. | Газообмен через альвеолярно-капилярную мембрану. |

| Плевра | Снаружи каждое лёгкое покрыто двумя листками соединительнотканной оболочки: легочная плевра прилегает к лёгким, пристеночная — к грудной полости. Между двумя листками плевры — полость (щель), заполненная плевральная жидкостью. | За счёт отрицательного давления в полости осуществляется растягивание лёгких при вдохе. Плевральная жидкость уменьшает трение при движении лёгких. |

Носовая полость

Воздухоносные пути начинаются с носовой полости, которая через ноздри соединяется с окружающей средой. От ноздрей воздух проходит по носовым ходам, выстланным слизистым, реснитчатым и чувствительным эпителием. Наружный нос состоит из костных и хрящевых образований и имеет форму неправильной пирамиды, которая изменяется в зависимости от особенностей строения человека. В состав костного скелета наружного носа входят носовые косточки и носовая часть лобной кости. Хрящевой скелет является продолжением костного скелета и состоит из гиалиновых хрящей различной формы. Полость носа имеет нижнюю, верхнюю и две боковые стенки. Нижняя стенка образована твёрдым нёбом, верхняя — решётчатой пластинкой решётчатой кости, боковая — верхней челюстью, слёзной костью, глазничной пластинкой решётчатой кости, нёбной костью и клиновидной костью. Носовой перегородкой полость носа разделена на правую и левую части.

Гортань

Гортань — один из отделов воздухоносных путей. Сюда из носовых ходов через глотку поступает воздух. В стенке гортани есть несколько хрящей: щитовидный, черпаловидный и др. В момент глотания пищи мышцы шеи поднимают гортань, а надгортанный хрящ опускается и закрывается гортань. Поэтому пища поступает только в пищевод и не попадает в трахею.

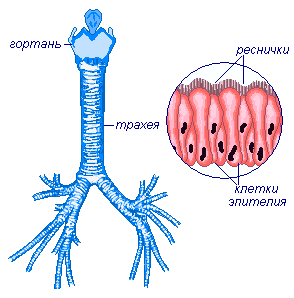

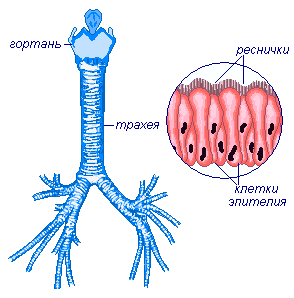

Трахея

Гортань переходит в трахею (дыхательное горло), которая имеет форму трубки длиной около 12 см, в стенках которого есть хрящевые полукольца, не позволяющие ей спадать. Задняя стенка её образована соединительнотканной перепонкой. Полость трахеи, как и полость других воздухоносных путей выстлана мерцательным эпителием, препятствующим проникновению в лёгкие пыли и других инородных тел. При дыхании мелкие частички пыли прилипают к увлажнённой слизистой оболочке трахеи, а реснички мерцательного эпителия продвигают их обратно к выходу из дыхательных путей.

Нижни й конец трахеи делится на два бронха, которые затем многократно ветвятся, входят в правое и левое лёгкие, образуя в лёгких «бронхиальное дерево».

й конец трахеи делится на два бронха, которые затем многократно ветвятся, входят в правое и левое лёгкие, образуя в лёгких «бронхиальное дерево».

Бронхи

В грудной полости трахея делится на два бронха — левый и правый. Каждый бронх входит в лёгкое и там делится на бронхи меньшего диаметра, которые разветвляются на мельчайшие воздухоносные трубочки — бронхиолы. Бронхиолы в результате дальнейшего ветвления переходят в расширения — альвеолярные ходы, на стенках которых находятся микроскопические выпячивания, называемые легочными пузырьками, или альвеолами. Стенки альвеол построены из особого тонкого однослойного эпителия.

Лёгкие

Лёгкие занимают почти всю полость грудной полости и представляют собой упругие губчатые органы. В центральной части лёгкого располагаются ворота, куда входят бронх, легочная артерия, нервы, а выходят легочные вены. Правое лёгкое делится бороздами на три доли, левое на две. Снаружи лёгкие покрыты тонкой соединительнотканной плёнкой — легочной плеврой, которая переходит на внутреннею поверхность стенки грудной полости и образует пристенную плевру. Между этими двумя плёнками находится плевральная щель, заполненная жидкостью, уменьшающей трение при дыхании.

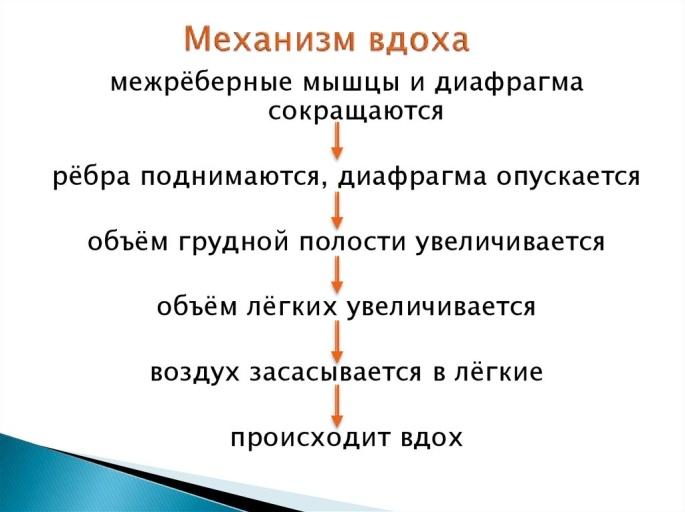

В момент вдоха, когда сокращаются наружные межреберные мышцы и ребра поднимаются, наружный листок плевры отходит от внутреннего, вследствие чего увеличивается объем плевральной полости. Поскольку легкие всегда стремятся занять максимально возможный объем в грудной полости в связи с разностью давления внутри и снаружи органа, при увеличении объема плевральной полости происходят растяжение легких и поступление в них воздуха. Это приводит к увеличению эластической тяги легких и, следовательно, уменьшению внутриплеврального давления. Чем глубже вдох, тем больше уменьшается давление. В момент глубокого вдоха оно может достигать минус 12-15 мм рт. ст. (рис. 1).

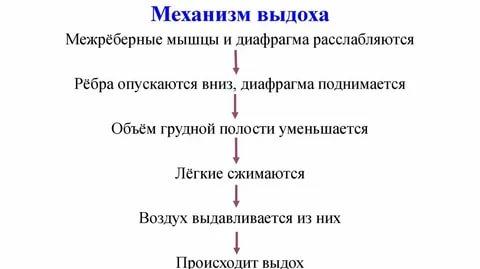

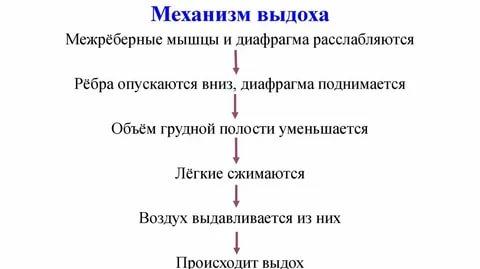

Когда в межреберных мышцах заканчивается процесс возбуждения, они расслабляются и ребра пассивно возвращаются в исходное положение; точно так же прекращение сокращения диафрагмы приводит к тому, что она занимает свое прежнее куполообразное положение. Возвращение ребер и диафрагмы в исходное положение приводит к уменьшению объема грудной полости, а следовательно, к сдавлению легких. При возвращении ребер в исходное положение давление в плевральной полости повышается, т.е. в ней уменьшается отрицательное давление, так как уменьшается эластическая тяга легких. При глубоком выдохе оно становится равным минус 3-4 мм рт. ст. При сдавлении легких из них пассивно выходит воздух — осуществляется выдох.

Упругие свойства легких. Эластическая тяга легких обусловлена тремя факторами:

поверхностным натяжением пленки жидкости, покрывающей внутреннюю поверхность альвеол;

упругостью ткани стенок альвеол вследствие наличия в них эластических волокон;

тонусом бронхиальных мышц.

Если бы внутренняя поверхность альвеол была покрыта водным раствором, поверхностное натяжение должно было быть в 5-8 раз больше. В таких условиях наблюдалось бы полное спадение одних альвеол (ателектаз) при перерастяжении других. Этого не происходит потому, что внутренняя поверхность альвеол выстлана веществом, имеющим низкое поверхностное натяжение, так называемым сурфактантом, имеющим толщину 20-100 нм и состоящим из белков и липидов. Пленка сурфактанта обладает замечательным свойством: уменьшение размеров альвеол сопровождается снижением поверхностного натяжения; это важно для стабилизации альвеол.

Сурфактант необходим для начала дыхания при рождении ребенка. До рождения легкие находятся в спавшемся состоянии. Ребенок после рождения делает несколько сильных дыхательных движений, легкие расправляются, а сурфактант удерживает их от спадения (коллапса). Недостаток или дефекты сурфактанта вызывают тяжелое заболевание (синдром дыхательного дистресса).

Газообмен в альвеоле

Регуляция дыхания

Регуляция дыхания

Нервная Гуморальная

Нервная Гуморальная

Кора Дыхательный центр Концентрация СО2 в крови

Нервная регуляция дыхания

Дыхательный центр

Координированные дыхательные движения управляются из дыхательного центра в продолговатом мозге. Он состоит из двух половин, связанных между собою перемычками. Каждая половина координирует соответствующую половину грудной клетки. Это можно доказать в опыте на кошке, расщепив у нее продолговатый мозг по средней линии. Тогда правая и левая половина грудной клетки начинают дышать самостоятельно и с особым ритмом.

Дыхательный центр посылает импульсы к дыхательным мышцам не непосредственно, а через соответствующие центры спинного мозга. В настоящее время в дыхательном центре различают участки, раздражение которых стимулирует вдох (так называемый центр вдоха), и участки, стимулирующие выдох (так называемый центр выдоха).

Автоматия дыхательного центра

Нервные импульсы из центра дыхания в продолговатом мозге поступают каждые 4-5 сек. в нервные центры, регулирующие движения диафрагмы и межреберных мышц, которые расположены в шейном и грудном отделе спинного мозга, и вызывают их возбуждение. Это возбуждение, передаваясь по нервным волокнам, приводит в движение диафрагму и межреберные мышцы. Таким образом осуществляется автоматическое регулирование процессов вдоха и выдоха.

Высший центр дыхания

Высший центр, который регулирует дыхание, расположен в коре больших полушарий головного мозга. При участии этого высшего центра человек может произвольно задерживать дыхание в течение определенного времени, однако избыточное накопление углекислого газа в результате задержки дыхания вызывает сильное возбуждение дыхательного центра в продолговатом мозге и дыхание автоматически возобновляется.

Высший центр дыхания координирует частоту и глубину дыхательных движений при различных состояниях человека, то есть во время разговора, пения, выполнения физических упражнений, ходьбы. Под влиянием эмоций — гнева, страха и пр.— дыхание учащается, а при испуге или боли может даже остановиться. В высшем центре коры больших полушарий образуются условные рефлексы дыхания.

Рефлекторная регуляция дыхания Рефлексы с полости носа

Большое значение для нормального функционирования дыхательного аппарата имеют рефлексы с воздухоносных путей. В верхних дыхательных путях воздух согревается, насыщается парами воды и очищается от пыли и бактерий. Этому способствует узость этих путей и постоянная гиперемия слизистой оболочки. У северного оленя, вынужденного при быстром беге глубоко и сильно дышать, имеется в трахее специальное приспособление в виде желваков из кровеносных сосудов, в значительной мере согревающих холодный воздух.

Слизистая оболочка носа очень чувствительна. Чувствительность в ней разнообразная — термическая, болевая, тактильная, давления и пр. и более высокая, чем на коже. При раздражении слизистой оболочки носа вызывается ряд рефлексов секреторных, сосудистых, двигательных. Механическое раздражение слизистой оболочки носа ведет к рефлексу чихания, но сильное ее раздражение может привести к остановке дыхания. Рефлексы, возникающие при раздражении слизистой оболочки носа, оказывают большое влияние на организм, так как незатрудненное, свободное носовое дыхание обеспечивает нормальное течение многих процессов.

Кашлевой рефлекс

Большое значение имеют рефлексы, идущие с гортани, чувствительным нервом которой является передний гортанный нерв. Слизистая оболочка дыхательных путей выстлана мерцательным эпителием, который переносит случайно попавшие туда частицы к гортани. Раздражение гортани грубыми частицами вызывает рефлекс кашля — сильным выдох при одновременном сужении голосовой щели. При кашле сильной струей воздуха удаляются из трахеи раздражающие ее частицы.

Гуморальная регуляция дыхания Содержание углекислого газа в крови играет важную роль в регуляции дыхания. Увеличенное или уменьшенное содержание в крови углекислого газа, воздействуя на дыхательный центр гуморальным путем, принимает участие в регуляции дыхания. иперкапния

Гиперкапния – это увеличение содержания углекислого газа в крови.

Раздражителем центра дыхания является сдвиг реакции крови в кислую сторону, что наступает при недостатке кислорода или при избытке углекислого газа в крови – гиперкапнии. Гиперкапния может возникнуть, если большое количество людей будут находиться в помещении с закрытыми дверями и окнами долгое время, в результате чего в воздухе увеличится содержание углекислого газа. При дыхании этим воздухом в крови учащихся будет увеличиваться содержание углекислого газа, что приведет к сильному возбуждению дыхательного центра и учащению дыхания. Если класс немедленно не проветрить, то у учеников могут появиться головокружение, сонливость, зевота, общая слабость, одышка и другие нежелательные явления.

Гипокапния

Гипокапния – это снижение содержания углекислого газа в крови. Гипокапния приводит к уменьшению раздражения дыхательного центра, что выражается в урежении дыхания.

Гипокапнию можно вызвать, если с помощью нескольких глубоких выдохов снизить насыщенность крови углекислотой и тем самым понизить возбудимость центра дыхания, то дыхание прекращается на 20-30 секунд. Это состояние называют апноэ.

ель : Все животные и человек приспособились добывать энергию из синтезированных растениями органических веществ. Чтобы использовать энергию Солнца, заключённую в молекулах органических веществ, её необходимо высвободить, окислив эти вещества. Чаще всего в качестве окислителя используют кислород воздуха.

ель : Все животные и человек приспособились добывать энергию из синтезированных растениями органических веществ. Чтобы использовать энергию Солнца, заключённую в молекулах органических веществ, её необходимо высвободить, окислив эти вещества. Чаще всего в качестве окислителя используют кислород воздуха.

й конец трахеи делится на два бронха, которые затем многократно ветвятся, входят в правое и левое лёгкие, образуя в лёгких «бронхиальное дерево».

й конец трахеи делится на два бронха, которые затем многократно ветвятся, входят в правое и левое лёгкие, образуя в лёгких «бронхиальное дерево».

Регуляция дыхания

Регуляция дыхания

Нервная Гуморальная

Нервная Гуморальная