Евгений Иванович

НОСОВ

(1925 — 2002)

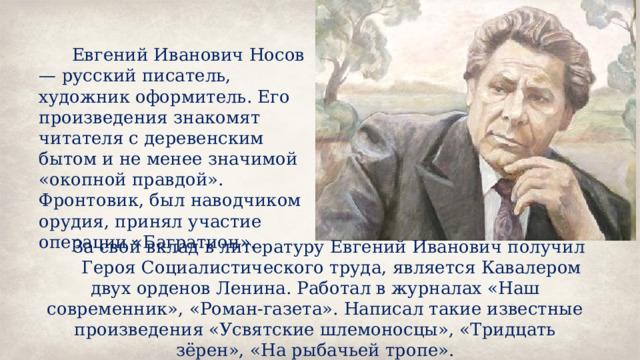

Евгений Иванович Носов — русский писатель, художник оформитель. Его произведения знакомят читателя с деревенским бытом и не менее значимой «окопной правдой». Фронтовик, был наводчиком орудия, принял участие операции «Багратион».

За свой вклад в литературу Евгений Иванович получил

Героя Социалистического труда, является Кавалером двух орденов Ленина. Работал в журналах «Наш современник», «Роман-газета». Написал такие известные произведения «Усвятские шлемоносцы», «Тридцать зёрен», «На рыбачьей тропе».

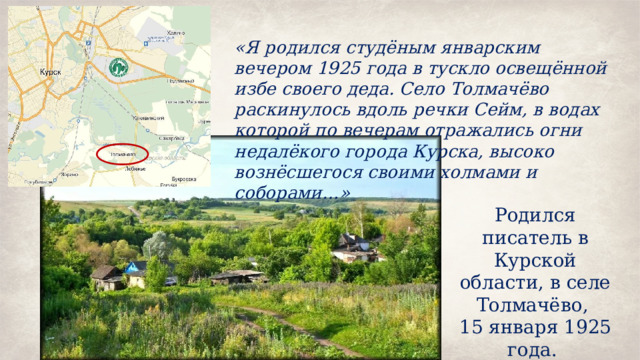

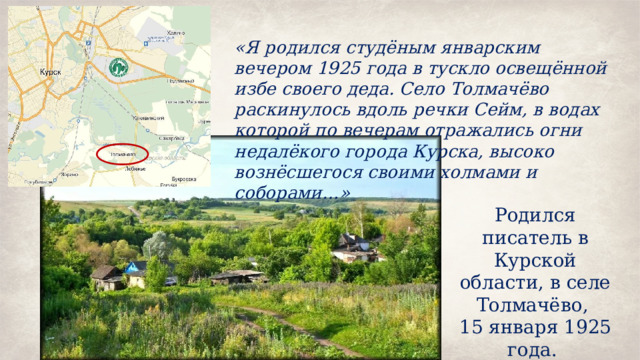

«Я родился студёным январским вечером 1925 года в тускло освещённой избе своего деда. Село Толмачёво раскинулось вдоль речки Сейм, в водах которой по вечерам отражались огни недалёкого города Курска, высоко вознёсшегося своими холмами и соборами…»

Родился писатель в Курской области, в селе Толмачёво,

15 января 1925 года.

Отец был кузнецом, мать была домохозяйкой. В семье писателя царила любовь и взаимопонимание.

Жили не богато, впрочем, как и любая деревенская семья. Дети с детства собирали в лесу грибы и ягоды, ходили на рыбалку, и как могли помогали матери по хозяйству. Евгений Иванович с детства привык к крестьянскому быту и труду.

В 1933 Женя идёт в первый класс. Учиться ребёнку нравилось, он увлекался математикой и мечтал стать инженером.

«… пошел в школу, где нас, малышей, подкармливали жиденьким кулешом и давали по ломтику грубого черного хлеба. Но мы в общем-то не особенно унывали…»

Но в планы на дальнейшую жизнь вмешалась начавшаяся Великая Отечественная война. К началу войны он окончил только 8 классов. Отца забрали на фронт. Из оккупированного города, в котором они жили, мать с двумя детьми перебирается

в деревню Толмачёво к родителям. А осеннью1943 года Евгений Иванович уходит на фронт.

Определяют Носова в артиллерию по истреблению танков. Евгений Иванович достойный и смелый боец, несмотря на свой юный возраст. Сражается на передовой наравне с бывалыми бойцами.

Он участвовал в боях под Брянском, и в битве за Бобруйск, освобождал Минск, Варшаву. Им немало было уничтожено вражеской техники.

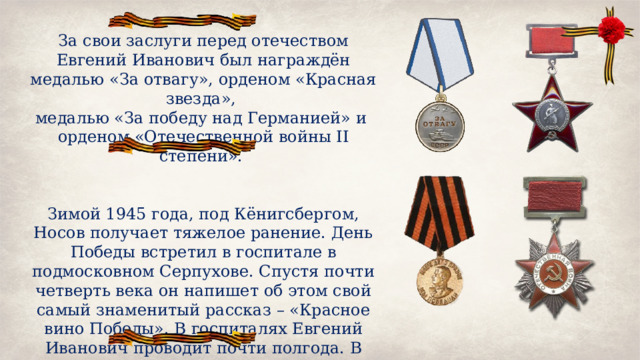

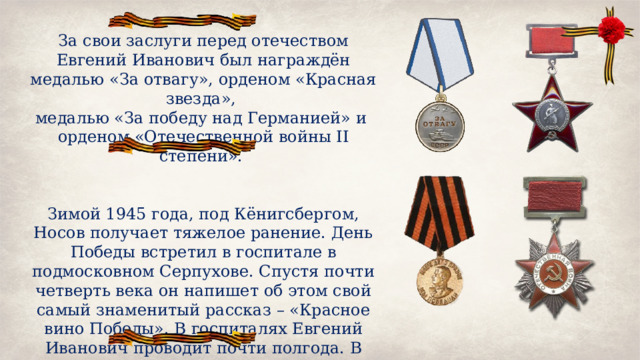

За свои заслуги перед отечеством Евгений Иванович был награждён медалью «За отвагу», орденом «Красная звезда»,

медалью «За победу над Германией» и

орденом «Отечественной войны II степени».

Зимой 1945 года, под Кёнигсбергом, Носов получает тяжелое ранение. День Победы встретил в госпитале в подмосковном Серпухове. Спустя почти четверть века он напишет об этом свой самый знаменитый рассказ – «Красное вино Победы». В госпиталях Евгений Иванович проводит почти полгода. В июне 1945 года его демобилизуют по инвалидности.

Но радость встречи с родными сменила тяжелая послевоенная разруха и голод. Отец Евгения тоже был на войне и утратил трудоспособность, поэтому средства для семьи доставались нелегко.

«… я вернулся в школу, чтобы продолжить прерванную учёбу. На занятия я ходил с ещё не зажившими ранами, крест-накрест перевязанный бинтами, в гимнастёрке (другой одежды не было), при орденах и медалях. Поначалу меня принимали за нового учителя, и школьники почтительно здоровались со мной — ведь я был старше многих из них на целую войну».

Евгений Носов наверстал упущенное в учёбе и за один год сдал все школьные экзамены.

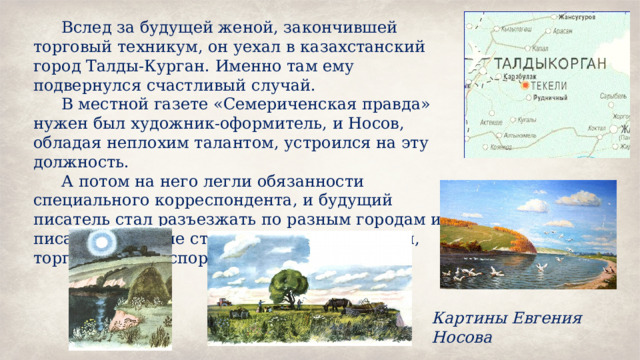

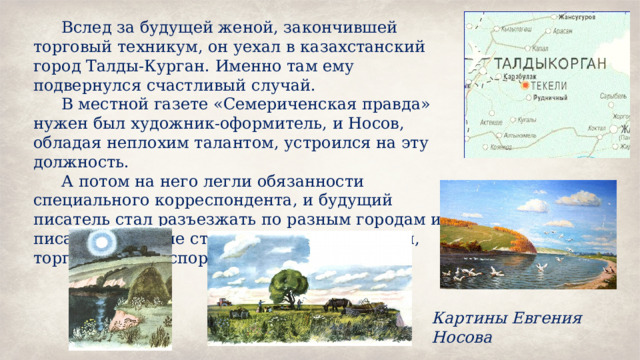

Вслед за будущей женой, закончившей торговый техникум, он уехал в казахстанский город Талды-Курган. Именно там ему подвернулся счастливый случай.

В местной газете «Семериченская правда» нужен был художник-оформитель, и Носов, обладая неплохим талантом, устроился на эту должность.

А потом на него легли обязанности специального корреспондента, и будущий писатель стал разъезжать по разным городам и писать новостные статьи о промышленности, торговле и транспорте.

Картины Евгения Носова

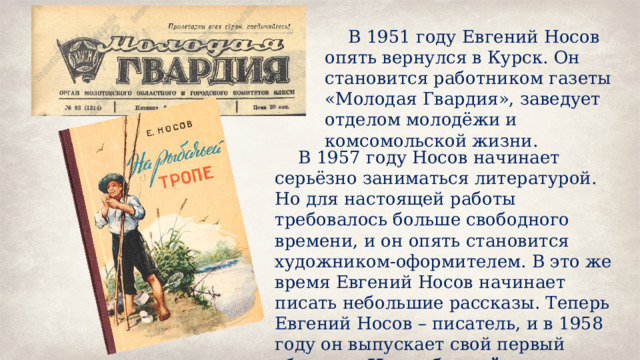

В 1951 году Евгений Носов опять вернулся в Курск. Он становится работником газеты «Молодая Гвардия», заведует отделом молодёжи и комсомольской жизни.

В 1957 году Носов начинает серьёзно заниматься литературой. Но для настоящей работы требовалось больше свободного времени, и он опять становится художником-оформителем. В это же время Евгений Носов начинает писать небольшие рассказы. Теперь Евгений Носов – писатель, и в 1958 году он выпускает свой первый сборник «На рыбачьей тропе».

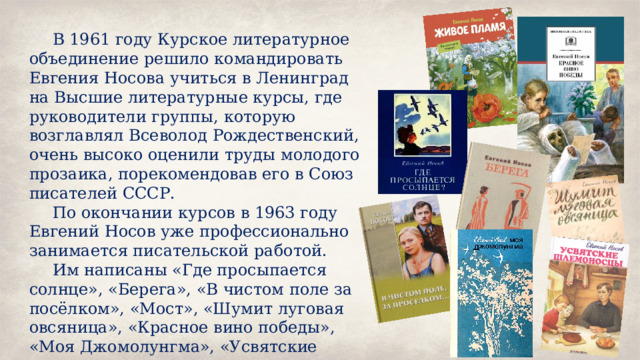

В 1961 году Курское литературное объединение решило командировать Евгения Носова учиться в Ленинград на Высшие литературные курсы, где руководители группы, которую возглавлял Всеволод Рождественский, очень высоко оценили труды молодого прозаика, порекомендовав его в Союз писателей СССР.

По окончании курсов в 1963 году Евгений Носов уже профессионально занимается писательской работой.

Им написаны «Где просыпается солнце», «Берега», «В чистом поле за посёлком», «Мост», «Шумит луговая овсяница», «Красное вино победы», «Моя Джомолунгма», «Усвятские шлемоносцы».

Литературная критика не всегда жаловала Евгения Носова, но истинные почитатели находили в его произведениях не только описание крестьянской жизни и природы, но и философское осмысление бытия людей и роль Отечества в их жизни. Он описывает деревенскую, городскую жизнь, события военной истории.

Одно из самых проникновенных его творений это повесть «Усвятские шлемоносцы». Очень честно, прямолинейно в ней рассказывается о том, как ещё недавно мужики ходили на покос травы, и размеренная жизнь текла своим чередом, и о пережитом ужасе внезапно нагрянувшей войны. Какая тяжесть легла плечи стариков и детей, мужчин и женщин.

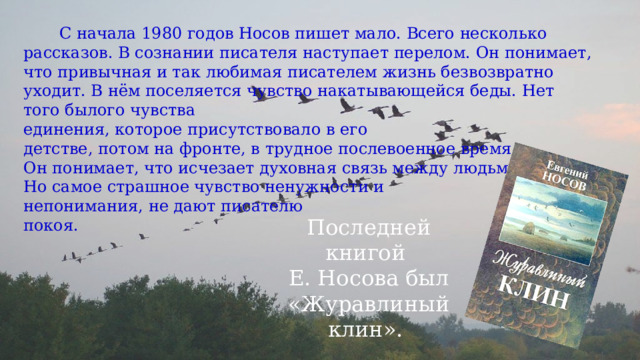

С начала 1980 годов Носов пишет мало. Всего несколько рассказов. В сознании писателя наступает перелом. Он понимает, что привычная и так любимая писателем жизнь безвозвратно уходит. В нём поселяется чувство накатывающейся беды. Нет того былого чувства

единения, которое присутствовало в его

детстве, потом на фронте, в трудное послевоенное время.

Он понимает, что исчезает духовная связь между людьми.

Но самое страшное чувство ненужности и

непонимания, не дают писателю

покоя.

Последней книгой

Е. Носова был «Журавлиный клин».

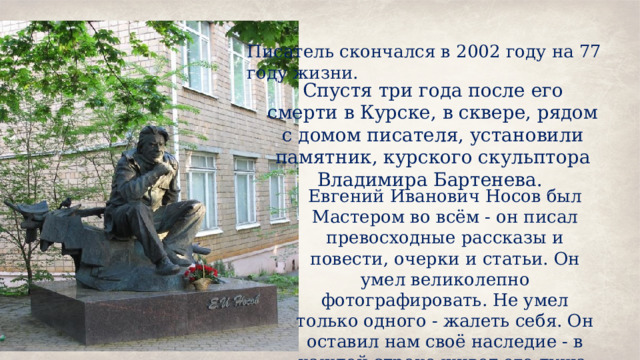

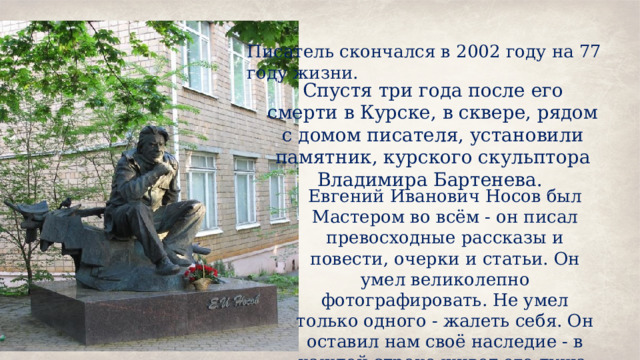

Писатель скончался в 2002 году на 77 году жизни.

Спустя три года после его смерти в Курске, в сквере, рядом с домом писателя, установили памятник, курского скульптора Владимира Бартенева.

Евгений Иванович Носов был Мастером во всём - он писал превосходные рассказы и повести, очерки и статьи. Он умел великолепно фотографировать. Не умел только одного - жалеть себя. Он оставил нам своё наследие - в каждой строке живет его душа.

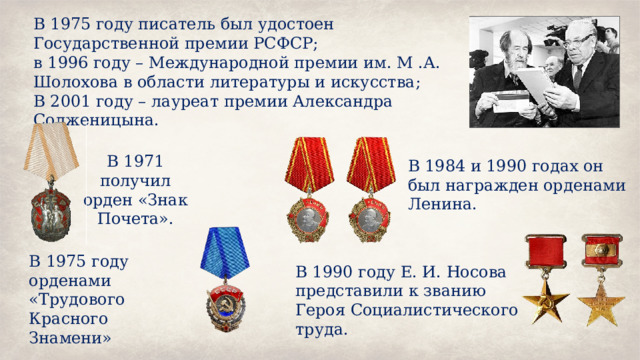

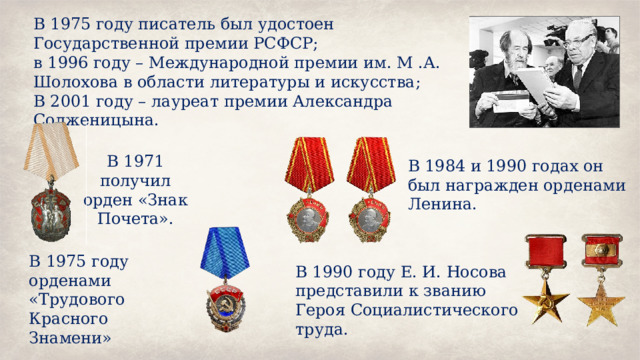

В 1975 году писатель был удостоен Государственной премии РСФСР;

в 1996 году – Международной премии им. М .А. Шолохова в области литературы и искусства;

В 2001 году – лауреат премии Александра Солженицына.

В 1971 получил орден «Знак Почета».

В 1984 и 1990 годах он был награжден орденами Ленина.

В 1975 году орденами «Трудового Красного Знамени»

В 1990 году Е. И. Носова представили к званию

Героя Социалистического труда.

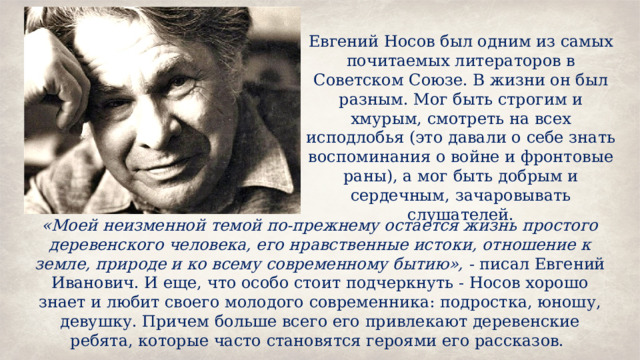

Евгений Носов был одним из самых почитаемых литераторов в Советском Союзе. В жизни он был разным. Мог быть строгим и хмурым, смотреть на всех исподлобья (это давали о себе знать воспоминания о войне и фронтовые раны), а мог быть добрым и сердечным, зачаровывать слушателей.

«Моей неизменной темой по-прежнему остается жизнь простого деревенского человека, его нравственные истоки, отношение к земле, природе и ко всему современному бытию», - писал Евгений Иванович. И еще, что особо стоит подчеркнуть - Носов хорошо знает и любит своего молодого современника: подростка, юношу, девушку. Причем больше всего его привлекают деревенские ребята, которые часто становятся героями его рассказов.

Тематика, проблематика,

идейно-художественное своеобразие

История создания

Послевоенные годы были очень страшными для страны. Евгений Носов являлся человеком, остро воспринимающим всё, ведь он видел судьбы людей. Отсюда и проникновенность многих произведений автора. Особенно популярен и лиричен рассказ «Кукла».

Направление

Произведение создано в рамках реализма.

Жанр

«Кукла» – рассказ, который является одним из известных

произведений Евгения Ивановича.

Суть

Герой рассказа нашёл куклу. Она была изуродована, а кто-то прижигал её сигаретой. Человеку стало плохо от того, что он увидел такую картину. Кукла напомнила ему ребенка.

Главные герои

Акимыч – человек, пораженный тем, как люди изуродовали куклу.

Другим действующим лицом в произведении является рассказчик , сообщивший читателям об этом случае.

Писатель открывает произведение пейзажной панорамой. Носов изображает родные края, природу под местечком Липино. Автор вспоминает о бурных водах реки, некогда протекавшей тут. Но теперь на месте реки осталась лишь лужа:

… кружат, никак не могут вырваться на вольную воду щепа, водоросли, торчащие горлышком вверх бутылки, обломки вездесущего пенопласта…

Почему автор начинает свой рассказ с пейзажных зарисовок?

Потому что он любит родную землю и в пейзажных зарисовках подчёркивает величие природы.

А что можно сказать о современных людях? Как они относятся к окружающему их миру?

Описывая места, где оставил «следы» своего пребывания человек, автор показывает бездушное отношение человека к природе, привлекает внимание к экологической проблеме нашего времени.

Первые строки текста демонстрируют равнодушие людей по отношению к окружающей среде. Современное общество ценит лишь меркантильные, потребительские интересы. Носов считает, что современные люди утратили истинные ценности.

«…Природу нельзя трогать грубыми руками, как нельзя прикасаться к жемчужной капле росы в чашечке цветка, к пыльце на крыльях бабочки, к серебристой головке одуванчика, сотканной из пуха и воздуха, пронизанной солнцем… Всем этим можно только любоваться. Тронул – и все испортил…»

«Большой и тихой любовью надо любить каждую травинку у обочины, каждый лопух под плетнем».

Только ли к природе равнодушен человек в рассказе Е. Носова?

Нет. Кто-то сжёг шалаш Акимыча:

– Гляжу, шалаш твой сожгли.

Вместо ответа он повертел указательным пальцем у виска, мол, на это большого ума не надо.

Рассказчик, когда приехал и не обнаружил своего давнишнего приятеля, даже испугался, жив ли Акимыч.

«Уж не помер ли?» – нехорошо сжалось во мне, когда я набрёл на обгорелые останки Акимычева шалаша.

На фоне сменяющейся природы рассказчик знакомит нас с Акимычем? Кто он для рассказчика? Только приятель?

… . мы с Акимычем, оказывается, воевали в одной и той же горбатовской третьей армии, участвовали в «Багратионе», вместе ликвидировали Бобруйский, а затем и Минский котлы, брали одни и те же белорусские и польские города. И даже выбыли из войны в одном и том же месяце.

Правда, госпиталя нам выпали разные: я попал в Серпухов, а он – в Углич.

Ранило Акимыча бескровно, но тяжело: дальнобойным фугасом завалило в окопе и контузило так, что и теперь, спустя десятилетия, разволновавшись, он внезапно утрачивал дар речи, язык его будто намертво заклинивало, и Акимыч, побледнев, умолкал, мучительно, вытаращено глядя на собеседника и беспомощно вытянув губы трубочкой. Так длилось несколько минут, после чего он глубоко, шумно вздыхал, поднимая при этом острые, худые плечи, и холодный пот осыпал его измученное немотой и окаменелостью лицо.

Акимыч, бледный, с мучительно одеревеневшими губами, казалось, не признал меня вовсе. Видно, его что-то вывело из себя и, как всегда в таких случаях, намертво заклинило.

Что же вывело из себя Акимыча?

– Вот, гляди…

В грязном придорожном кювете валялась кукла. Она лежала навзничь, раскинув руки и ноги.

Большая и все еще миловидная лицом, с легкой, едва обозначенной улыбкой на припухлых по-детски губах. Но светлые шелковистые волосы на голове были местами обожжены, глаза выдавлены, а на месте носа зияла

дыра, прожженная, должно быть, сигаретой. Кто-то сорвал с нее платье, а голубенькие трусики сдернул до самых башмаков, и то

место, которое прежде закрывалось ими, тоже было истыкано сигаретой.

Кукла… Какой смысл несёт в себе это слово?

Кукла,ы. род.мн.ч. кукол, ж. Детская игрушка в виде фигурки человека, а также фигура человека или животного в специальных театральных представлениях.

словарь С.И.Ожегова.

Взрослые наивно видят в игре в куклы детскую шалость и каприз.

Однако куклы издавна присутствуют в истории и культуре. Наши

древние предки относились к куклам со всей серьезностью.

Этот символ связывался с отношением к жизни и смерти.

В мировоззрении древних людей существовало мнение, что похожая на человека кукла, игрушка с разрисованным лицом, обладает душой.

В Киевской Руси куклы участвовали в языческих ритуалах. И лишь к концу XIX века кукла окончательно приобрела ипостась детской игрушки. Ребенок «оживляет» куклу в игре, познавая через игрушку жизнь.

Почему описанию пейзажа посвящено 20 строк, куклы - всего 8.?

Создать контраст, показать, что мы в своей праздности не замечаем серьезных вещей.

Почему Акимыч поражен и возмущен случившимся с куклой?

«Так мне нехорошо видеть это! Аж сердце комом сожмется. Вроде и понимаешь: кукла. Да ведь облик-то человеческий. Иную сделают так, что от живой не отличишь. И плачет по-людски…»

Как воспринимает Акимыч глумление над куклой?

Как серьёзную трагедию, потому что кукла имеет человеческий облик.

«… Может, со мной с войны такое. На всю жизнь нагляделся я человечины… Вроде и понимаешь: кукла. Да ведь облик –то человеческий».

Что ещё глубоко ранит душу Акимыча?

«А люди идут мимо – каждый по своим делам, – и ничего… Проходят парочки, за руки держатся, про любовь говорят, о детках мечтают. Везут малышей в колясках – бровью не поведут. Детишки бегают – привыкают к такому святотатству. Вот и тут: сколько мимо прошло учеников! Утром – в школу, вечером – из школы».

Чья безучастность поражает больше всего Акимыча?

«А главное – учителя : они ведь тоже мимо проходят. Вот чего не понимаю. Как же так?! Чему же ты научишь, какой красоте, какому добру, если ты слеп, душа твоя глуха!…»

Почему же эти люди остались безучастными к случившемуся?

«С куклой это не первый случай. Езжу я и в район, и в область и вижу: то тут, то там – под забором ли, в мусорной куче – выброшенные куклы валяются. Которые целиком прямо, в платье, с бантом в волосах, а бывает, – без головы или: без обеих ног…»

Потому что они оказались равнодушными. Сначала равнодушно проходят мимо изуродованной куклы, а потом мы сталкиваемся с людьми, которые становятся абсолютно безразличными к человеческому горю.

«Многие притерпелись к худу и не видят, как сами худое творят. А от них дети того набираются».

Почему Акимыч копает настоящую могилу, как для человека?

«Он сутуло, согбенно перешагнул кювет и там, на пустыре, за поворотом школьной ограды, возле большого лопуха с листьями, похожими на слоновые уши, принялся копать яму, предварительно наметив лопатой ее продолговатые контуры. Ростом кукла была не более метра, но Акимыч рыл старательно и глубоко, как настоящую могилку, зарывшись по самый пояс.

Обровняв стенку, он все так же молча и отрешенно сходил к стожку на выгоне, принес охапку сена и выстлал им днище ямы. Потом поправил на кукле трусишки, сложил ее руки вдоль туловища и так опустил в сырую глубину ямы. Сверху прикрыл ее остатками сена и лишь после этого снова взялся за лопату».

Почему Акимыч копает настоящую могилу, как для человека?

Герой отличается жалостью, сентиментальностью по отношению к вещам и окружающему миру. Душу Акимыча трогает все: животные, вещи, природа, наконец, другие люди.

В истерзанной кукле, у которой выколоты глаза и сожжены волосы, герой усматривает человеческую жестокость. На войне люди издевались друг над другом, мучили других людей. То же самое кто-то сделал с этой куклой – измучил и выбросил.

Кукла – это не просто игрушка. Она хранит память об ушедших поколениях, о близких и родных, о том времени, в котором находилась с нами. Она учит ценить то, что годами окружает нас. Эксперимент над куклами – то же самое, что и над людьми, потому

что большое зло всегда начинается с малого. И ещё.

Кукла создана неживой, но в руках детей она

«оживает», ребёнок таким образом через игру

постигает науку, носящую название ЖИЗНЬ.

Как вы понимаете слова Акимыча:

«Всего не закопать…»?

Зла много, в одиночку с ним не справиться

Общество превратилось в безразличную к злу массу людей.

Бывший военный плачет, увидев оскверненный образ детства – игрушку, над которой жестоко поиздевались люди. Изуродованная кукла – картина нравственного упадка – проходит мимо внимания учителей, родителей, но волнует и ужасает сторожа.

Писатель призывает задуматься над жизнью, над образом современной жизни. Автор толкает человека переосмыслить свою равнодушную позицию по отношению к миру и социуму.

Похороны игрушки символизируют похороны собственных

грехов, которые автор надеется искупить. Но не стоит

думать, что любой грех можно закопать – писатель говорит:

… всего не закопаешь…

ПРОБЛЕМАТИКА

- Взаимоотношения людей и окружающей среды, экологические проблемы;

- Позиция человека касательно бытия, жизни;

- проблема морального упадка: Бездуховность, жестокость и равнодушие людей;

- Проблема воспитания потомков.

ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ

Нужно всегда воспринимать чужой боль как свою, чтобы помогать людям. Конечно, не стоит бурно реагировать, но вот важно не становится безучастным к судьбам народа человеком.

ЧЕМУ УЧИТ

Важно быть добрым человеком. Тогда мир станет лучше, ведь об этом моменте нужно всегда помнить.