Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Дубравская средняя школа»

п.Дубрава

Научное общество учащихся

Еда как отражение культурных традиций

(на основе художественных произведений русской литературы XIX века)

Выполнил: Зотин Дмитрий,

ученик 6 класса

Научный руководитель:

Куликова Г.А.,

учитель русского языка и литературы

Дубрава

2022 г.

Содержание

Стр.

Введение……………………………………………………….……... 3 Глава 1 Повседневная еда …..……………..………………………... 5

Глава 2 Праздничная еда ………………………………………….. 9

Заключение ………………………………………………………….… 13

Список используемых источников и литературы ………..………… 14

Приложения …………………………………………………………… 15

I. Введение

2022 год – год культурного наследия народов России.

Жизнь русского народа в те далекие времена состояла из трудовых будней и праздников. В будни пахали, сеяли, создавали хозяйство. Но наступало и время праздников – время отдыха, радости, когда все собирались за общим праздничным столом. Еда – часть культуры того или иного народа. Она сопутствует всем важным, значительным событиям в жизни человека: рождению, праздникам, проводам, встречам, свадьбам и другим. В обычаях кухни русского народа отражаются и его быт, и его история, и его духовная культура.

Умеренность для себя и бескрайняя щедрость для гостей с давних пор причудливо сочетаются в русском народе. Русский человек умел и строго поститься, и разговляться от души. Поэтому на обеденном столе можно увидеть и крайнюю скромность, и изобилие вкусной еды.

Что же ели на Руси каждый день и по праздникам? Перед тем как разобраться в этом вопросе я изучил литературу по данной теме. Затем я провел анкетирование среди своих одноклассников на тему «Русская национальная еда». Проведенный опрос показал, что 87% учащихся моего класса не знает, чем отличаются постные блюда от обычных и почему вообще они так называются. Большинство моих одноклассников ели такие известные блюда как блины, окрошка, щи, но не знают, что они являются традиционными русскими блюдами. Для них неизвестны слова «похлебка», «взвар», «калья́».

Еда в литературе занимает одно из важных мест и помогает проследить за историей русской традиционной кулинарии.

Цель работы – Определить значение и место еды в русской литературе XIX века как отражения культурных традиций русского народа.

Актуальность исследования:

Тема «Еда как отражение культурных традиций» актуальна в сегодняшний мир фастфуда и исчезновения совместных трапез, утраты рецептов блюд русской национальной кухни.

Задачи исследования:

1. Изучить литературу о русской национальной кухне.

2. Познакомиться с произведениями писателей XIX века.

3. Проанализировать роль образов еды в данных произведениях.

4. Провести анкетирование среди учащихся класса

5. Обработать и проанализировать полученные данные.

Объект исследования:

Художественные произведения писателей XIX века.

Гипотеза:

Образ еды в художественных произведениях выступает как средство описания культурных традиций и образа жизни русского народа.

Методы исследования:

Сравнительный анализ, работа с литературоведческими статьями, анкетирование.

Практическая значимость:

Исследовательская работа включает рассказ о традиционных блюдах русской кухни, анализ эпизодов произведений писателей. Работа имеет практическую направленность. Материалы можно использовать на уроках литературы, а также на уроках истории и технологии, так как они расширяют знания о блюдах русской национальной кухни.

Глава 1. Повседневная еда

Самым главным продуктом на Руси был конечно же хлеб. Его называли даром Божьим. Хлеб у русского человека всегда был наравне со святыней, относились к нему с благоговением. Ронять его или выбрасывать считалось немалым грехом, а есть «вприхлебку», то есть два раза зачерпывать, не откусывая при этом хлеба, запрещалось. Строго запрещалось выбрасывать хлеб, сорить хлебом, оставлять недоеденные куски, доедать за кем-либо кусочки и корки. Хлеб был на столе и у зажиточного боярина, и у рядового ремесленника. Не даром говорили: «Хлеб – всему голова», «Без хлеба – нет обеда».

Хлеб пекли из муки. Какая мука – таков и хлеб. Пекли в старину и круглые караваи, и фигурные калачи из хорошей белой муки. Пекли и ситный хлеб, и ржаной. Из стихотворения «Крестьянские дети» Н.А.Некрасова:

Готовую жатву подрежут серпами,

В снопы перевяжут, на ригу свезут,

Просушат, колотят-колотят цепами,

На мельнице смелют и хлеб испекут0.

Что же еще составляет своеобразие русской кухни? Обязательное наличие в ней жидких горячих и холодных блюд. То, что мы называем сегодня французским словом «суп» раньше на Руси называлось «хлебово». Было их огромное количество: щи, уха, калья, затируха, болтушка, похлебка. Позже сюда добавились борщи, рассольники, солянки.

Постные щи варили из репы, капусты и свеклы с растительным маслом. Обычно же щи приготовлялись с куском свиного сала или говядины. «Еще в доме было все тихо, а он уже сбегал к повару на кухню и узнал, что к обеду заказано: на горячее щи из свежей капусты, небольшой горшок, да вчерашний суп разогреть велено»0 - «Господа Головлёвы» М.Е.Салтыкова-Щедрина.

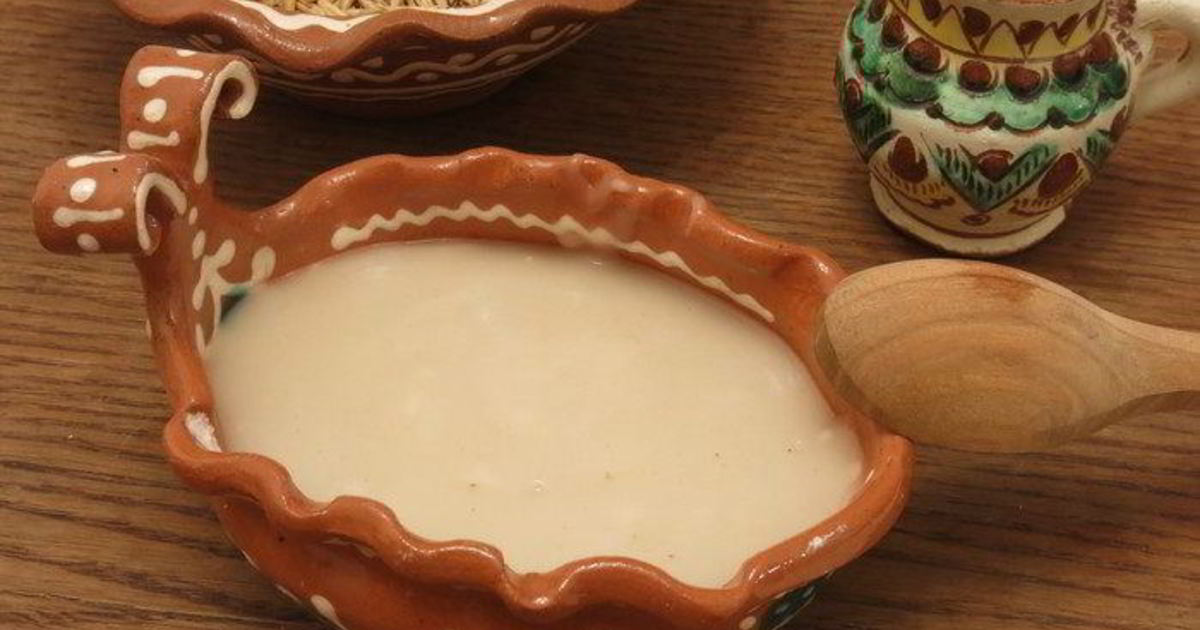

Мясные супы и блюда обязательно приправляли сметаной – забелой, поскольку она белого цвета. Так и говорили: «Забелить щи».

Уха с легким сладковато-сливочным привкусом рыбы была на Руси в почете. Готовили ее в семьях разного достатка. Она могла быть и окуневой, и ершовой, и налимьей, и стерляжьей. «Садятся за стол в какое хочешь время, и стерляжья уха с налимами и молоками шипит и ворчит у них меж зубами…»0 - Н.В.Гоголь, «Мёртвые души».

Калья́ - старинное блюдо русской кухни, представляющее собой рыбный или мясной суп, сваренный на огуречном рассоле. Является прообразом современных рассольников.

Очень любили в старину похлебки из кваса с овощами. Вот откуда нам знакома знаменитая окрошка. Название происходит от глагола "крошить", т.е. мелко нарезать, измельчать. В старину «крошево» заливали капустным или огуречным рассолом, щами, то есть чем - то кислым. Традиционно принято есть окрошку с квасом, да и слово квас - старорусского происхождения и тоже означает «кислый напиток».

Все кушанья, кроме хлеба, делили по церковным правилам на мясные и постные. В пост запрещалось есть говядину (говядом тогда называли крупный рогатый скот), молоко, сыр, сливочное масло, творог. Постными днями считалась всякая среда и пятница, а также особые периоды в течение года, связанные с религиозными праздниками.

Великий пост был особенным временем в русской деревне. На обед готовили постные щи, кашу, репу, картошку, подавали ржаной хлеб, соления, кисели, квас, моченые ягоды.

Каша – это поистине национальное блюдо! К сожалению, сегодня современный человек все реже и реже в своем питании отдает предпочтение каше. А издревле про слабого, болезненного человека не случайно говорили, что он «мало каши ел». Прожить без каши не мог ни один человек. Кашу ели каждый день и бедные, и богатые. Каши варили из пшена, овса, гречи, ячменя и даже из недозрелой ржи. Сегодня мы называем кашей только блюда из крупы, а тогда ей считались вообще все кушанья, сделанные из измельченных продуктов. Даже из овощей: моркови, бобов, гороха, репы, редьки готовили и густые каши с постным маслом.

Самой вкусной и полезной считается гречневая каша. Так у А.С.Пушкина в стихотворении «Домик в Коломне»:

«Всем домом правила одна Параша,

Поручено ей было счеты весть,

При ней варилась гречневая каша»0.

Огородные овощи: капуста, огурцы – солёные на уксусе и свежие, репа, лук и чеснок считали лучшими кушаньями. Летом простому крестьянину раздолье: в лесу можно собирать грибы. В пищу употребляли множество съедобных трав – сныть, щавель, укроп. В голодные неурожайные годы пекли лепешки из лебеды, крапивы, полыни.

Для русской кухни характерно изобилие особых напитков: медов, сбитней, квасов, киселей.

Квас — это традиционный для Руси напиток, который употребляли все жители, вне зависимости от достатка и сословия.

Напиток питательный, с кисловато-сладковатым привкусом. Пили его ежедневно. Он же являлся напитком для особых случаев, праздничных гуляний и поминок. Жители Руси считали его целебным и давали употреблять в пищу тяжелобольным людям. Из поэмы Н.Некрасова «Мороз, Красный нос»:

«Всегда у них теплая хата,

Хлеб выпечен, вкусен квасок,

Здоровы и сыты ребята,

На праздник есть лишний кусок»0

Кисель был не похож на тот, что мы сегодня пьем. Он был гораздо гуще, что-то вроде студня, только из овса, пшеницы, ржи с кисловатым вкусом, ели его с постным маслом. «Василиса и Дарья — сестры кузнеца, старые девки, и старуха его только и делали, что таскали из печи на стол разные яства: мисы щей, киселя горохового, киселя овсяного»0 - Григорович Д. В., повесть «Деревня».

Овощем в старину называли любой фрукт: дыни, яблоки, груши, вишню, малину. Мед ели вместо сахара каждый день. В стекавшую с сот «Медовую слезу» клали куски фруктов, а потом ели как сладости.

Состав крестьянской пищи определялся натуральным характером его хозяйства, покупные яства были редкостью. Пища отличалась простотой. Только в праздничные дни, когда у хозяйки было достаточно времени, на столе появлялись иные блюда.

Глава 2. Праздничная еда

Праздничная еда была особой – пировать русские люди любили во все времена.

Первым богатым на кушанья праздником было Рождество. Обязательным блюдом на праздничном столе в Рождество была кутья. Это каша, сваренная из цельных зёрен и сушеных ягод, с добавлением мёда. Ягоды и зерно – символ вечной Природы. Семена всегда символизировали плодородие, постоянность и круговорот жизни, поэтому считалось, что зерно и ягоды «умирают», затем снова рождаются. Часть оставшейся кутьи дети разносили в дома беднякам, чтобы они тоже могли отпраздновать Рождество.

Увар (или взвар) – тоже непременное кушанье на рождественском столе. Он напоминает компот, варится из сухих (сушёных) ягод, груш и яблок вместе с мёдом. Накануне Крещения отмечали Крещенский сочельник. На праздничный стол ставили овсяный кисель, блины, кутью.

Следующий праздник – Масленица. Её ещё называют Масленкой Масленичной неделей, Сырной неделей. С этим праздником у славянских народов связан обычай печь блины, которые напоминали весеннее солнце – круглые, румяные, горячие. Блины вообще древнейший вид изделий из муки; у блинов простейшая круглая форма, они появились раньше хлеба. В 15 веке на Руси их ещё называли «млины», но уже в 16 веке они получили своё привычное название – блины. Это была обычная крестьянская еда. Блины всегда находились на столе во время самых важных праздников в жизни человека: при рождении, на крестинах, на свадьбе, праздниках. Блины пекли из разных сортов муки: пшеничной, гречневой, овсяной, ржаной, ячменной. Во время Масленицы блины поедали в огромном количестве: и дома, и в гостях, и на ярмарках.

Русский писатель Александр Иванович Куприн написал о блине так: «Блин кругл, как настоящее щедрое солнце. Блин красен и горяч, как всепрогревающее солнце… Блин – символ солнца, красных дней, хороших урожаев, ладных браков и здоровых детей»0.

День Воскресения Христова – Пасха – один из самых главных православных праздников в году. В Пасху готовили творожную (сырную) пасху, жарили мясо, рыбу и откладывали до воскресенья. В субботу перед наступление Пасхи освящались куличи, яйца, сырная пасха. Воскресение Христово дома отмечали праздничным завтраком – трапезой. После долгого поста люди с радостью разговлялись – ели ту пищу, которая в пост была запрещена. Начинали праздничный завтрак с яиц, кулича и творожной пасхи.

Кулич – сдобный хлеб, специально предназначенный для праздничного пасхального стола. Форма кулича обычно была круглой, высокой, посередине верхушки – крест из теста. В кулич обязательно добавляли много яиц, масла, молока, изюма, сахара, чтобы сделать его сдобным и разговеться после строгого поста. Кулич занимал на пасхальном столе почетное место. Его делили на столько кусков, сколько человек в семье.

Пасха – обязательное блюдо на праздничном столе. Это сделанное из творога сладкое кушанье в форме пирамиды. В него кладут изюм, цукаты, орехи.

Особое праздничное настроение на Пасху создавали традиционные крашеные яйца. Домашние хозяйки достигли в этом огромного мастерства. Сейчас яйца расписывают причудливыми узорами, красят в различные цвета. Но больше всего яиц, окрашенных в красный цвет. По православной традиции, крашеные яйца освящали в храмах. Их дарили родным и знакомым, раздавали нищим, оставляли в церкви. Люди верили, что освященные пасхальные яйца имеют чудесную силу: защитят от зла, бед, болезней, помогут вырастить хороший урожай. Освященное пасхальное яйцо ели первым, когда возвращались с заутрени и садились за праздничный стол. «Я еще вчера видел, как добрая купчиха Палагея Ивановна хлопотала и возилась, изготовляя несчетное множество куличей и пасх, окрашивая сотни яиц и запекая в тесте десятки окороков»0,- – М.Е.Салтыков-Щедрин, «Губернские очерки».

Конец лета – время сбора урожая, время приготовления заготовок на зиму. В конце лета отмечали три Спаса – Медовый, Яблочный и Ореховый.

Медовым Первый Спас называют потому, что в этот день пчеловоды брали мед из ульев, несли его в церковь, где батюшка освящал его, и только потом мед разрешалось есть. Медом угощали соседей, прохожих, нищих. В деревнях варили медовые квасы, пекли пироги с пшенной кашей и мёдом, пряники из первой ржаной муки нового урожая с мёдом.

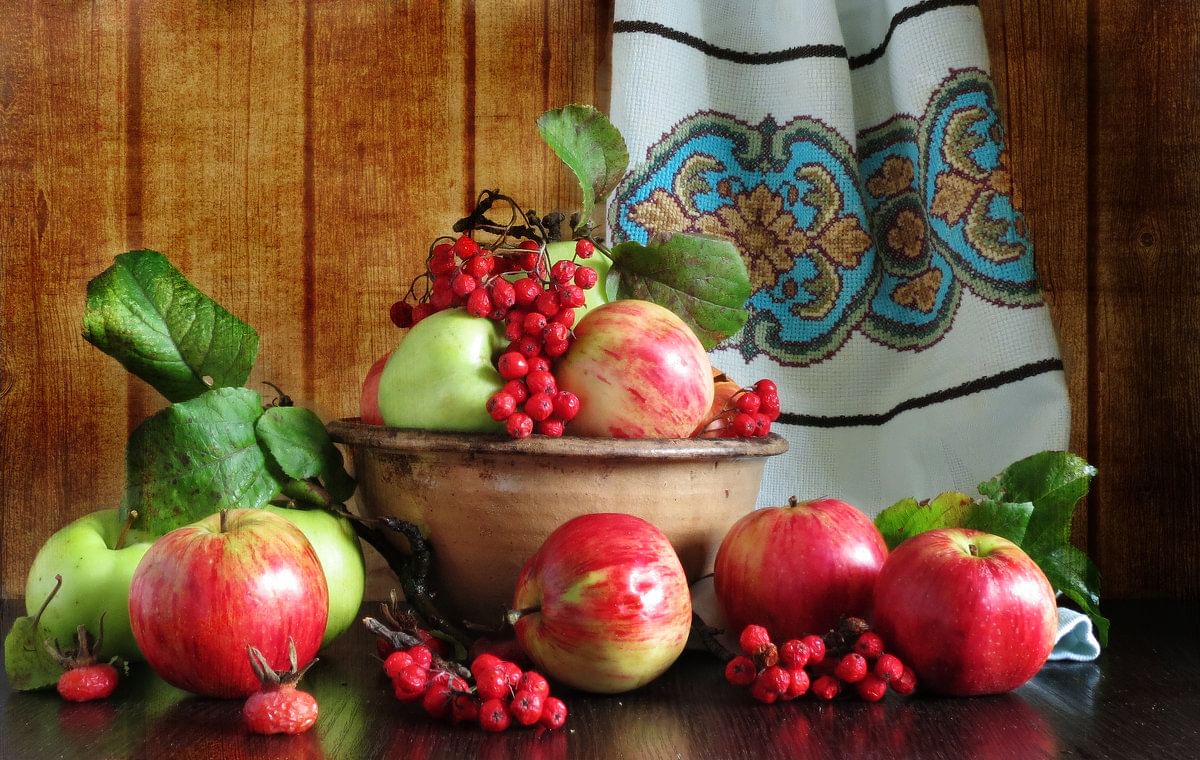

Второй Спас называется Яблочным Спасом, потому что с середины августа начинают поспевать яблоки, груши, многие овощи. Созревшие плоды тоже носили в церковь для освящения. До Второго Спаса яблоки есть не разрешалось. Во время праздника угощали яблоками больных и нищих. Девушки, съедая первое яблоко, загадывали о своих будущих женихах.

Третий Спас – Ореховый. К этому времени поспевают орехи, их собирают в лесах, заготавливают на зиму.

«Грибная пора отойти не успела,

Гляди — уж чернехоньки губы у всех,

Набили оскому: черница поспела!

А там и малина, брусника, орех!»0

Осенняя Казанская – праздник со множеством традиций. В сознании народа – бытовой праздник, в котором одним из основных был «свадебный мотив». Ведь свадьбы вправлялись в основном осенью, когда заканчивался напряженный летний труд. Хозяйки убирались в избах, готовили большое количество вкусных блюд. К этому дню забивали скот, завершали квашения — капуста, свекла, борщевик, репа; соления — огурцы, грибы «черные», рыжики, грузди; мочения — брусника, клюква, яблоки, тёрн, груши, костяника, калина, морошка, слива, вишня.

Перечень мясных блюд нашей старинной кухни очень широк и разнообразен. Характер их во многом определяли особенности русской печи: жарение крупными кусками и целыми тушками, запекание. Приверженность к мясу, жаренному крупными кусками, сохранилась у русских людей с глубокой древности.

Пекли пироги. Пирог в народном понимании — один символов счастливой, изобильной, благодатной жизни. Пирог — это «пир горой», рог изобилия, вершина всеобщего веселья и довольства. Вокруг пирога собирается пирующий, праздничный народ. От пирога исходят тепло и благоухание. Пироги пекли с разной начинкой: из яиц, грибов, капусты, риса, гороха и прочего. Пекли ещё пироги подовые с сахаром, мясом, яйцами, сыром, пряженые с сахаром. Русские так любили пироги что даже появилась пословица «Не красна изба углами, а красна пирогами».

Совместная еда за праздничным столом — не бытовая подробность, а символ единения. Еда испокон веков была у русских людей священнодействием, обрядом. Она начиналась и заканчивалась благодарственной молитвой. Веселое и непринужденное общение, дружеская семейная беседа, обсуждение предстоящих дел — все происходило за столом. Стол был сплочением семейного братства, символом единения.

Заключение

В ходе работы был изучен вопрос возникновения традиций русского застолья, охарактеризованы особенности русской национальной кухни, проанализированы художественные произведения А.С.Пушкина, Н.А.Некрасова, А.И.Куприна, М.Е.Салтыкова-Щедрина, в которых нашли отражение традиции русского застолья.

Одним из важнейших в истории человечества является искусство приготовления и потребления пищи. На протяжении веков параллельно со становлением национальной культуры у русского народа складывались свои гастрономические вкусы и пристрастия, которые стали неотъемлемой частью нашей общей культуры. В русской кухне, как и во всякой другой, отражается быт, история и духовная культура народа. Гостеприимный и открытый, русский человек умел повеселиться, умел выразить свою приязнь к гостю тем, что вкладывал душу в то, что подавал на стол.

Кухня русского народа основывалась исключительно на обычаях, а не на искусстве, как это произойдет несколько веков спустя. Еда была максимально проста и неразнообразна, как и требовалось во время соблюдения поста, а пост соблюдали неукоснительно. Блюда готовили из базовых ингредиентов: муки, молока, мяса, растительной пищи.

Русское застолье – это культурная традиция наших предков. Традиция – собраться за столом, устроить пир горой – заложена в генетической памяти и стала неотъемлемой частью нашей жизни. Пировать русским людям очень нравилось и нравится до сих пор.

Наша гипотеза о том, что образ еды в художественных произведениях выступает как средство описания культурных традиций и образа жизни русского народа полностью подтвердилась, ведь художественные произведения являются своеобразными учебниками истории народа.

Источники:

Гоголь Н.В. Мертвые души. Выбранные места из переписки с друзьями. – М.: Дрофа: Вече, 2002. – 432 с. – (Библиотека отечественной классической литературы).

Куприн А.И. Повести. Рассказы. Юнкера. В 2 т.: Т.2. – М.: Дрофа: Вече, 2002. – 400 с. _ (Библиотека отечественной классической художественной литературы).

Некрасов Н.А. Стихотворения. Поэмы. – М.: Дрофа : Вече, 2002. – 528 с. – (Библиотека отечественной классической художественной литературы).

Пушкин А.С. Стихотворения. – М.: Дрофа: Вече, 2002. – 419 с. – (Библиотека отечественной классической литературы).

Русские традиции и праздники / Л.Михеева, М.Короткова. – М.: Дрофа-Плюс, 2007. – 304с. – (Отечество).

Салтыков-Щедрин М.Е. Господа Головлёвы: Романы, сказки, рассказы. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. – 640 с., илл. (Серия «Русская классика»).

Терещенко А.В. История культуры русского народа / А.В.Терещенко. – М.: Эксмо, 2007. – 736с.: ил.

Цитаты из русской классики // https://kartaslov.ru

Приложения 1

Анкетирование

Какие из перечисленных ниже блюд являются традиционно русскими?

(Блины, оладьи, котлеты, пельмени, винегрет, пироги, щи, квас, окрошка).

Приведите примеры блюд праздничной, постной и будничной кухни.

В чем особенности постной пищи?

Результаты анкетирования

Вопрос 1.

Вопрос 2

Вопрос 3

Приложение 2

Хлеб

Щи

Уха

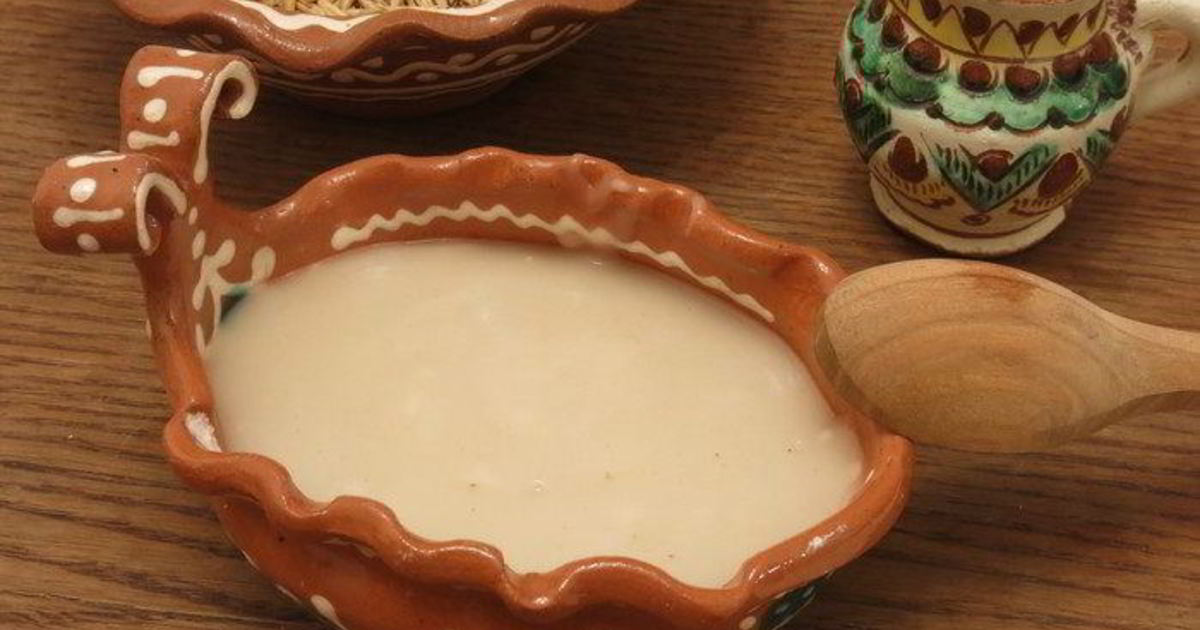

Калья

Окрошка

Каша

Квас

Кисель

Взвар

Блины

Кулич

Пасха

Яйца крашеные

Мёд

Яблоки

Орехи

Пироги

0� Некрасов Н.А. Стихотворения. Поэмы. – М.: Дрофа : Вече, 2002. – 528 с. – (Библиотека отечественной классической художественной литературы). – с.91.

0� Салтыков-Щедрин М.Е. Господа Головлёвы: Романы, сказки, рассказы. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. – 640 с., илл. (Серия «Русская классика»). – с.37

0� Гоголь Н.В. Мертвые души. Выбранные места из переписки с друзьями. – М.: Дрофа: Вече, 2002. – 432 с. – (Библиотека отечественной классической литературы) – с.67.

0� Пушкин А.С. Стихотворения. – М.: Дрофа: Вече, 2002. – 419 с. – (Библиотека отечественной классической литературы) – с.78.

0� Некрасов Н.А. Стихотворения. Поэмы. – М.: Дрофа : Вече, 2002. – 528 с. – (Библиотека отечественной классической художественной литературы). – с.181.

0� Цитаты из русской классики // https://kartaslov.ru/цитаты-из-русской-классики/со-словом/кисель

0� Куприн А.И. Повести. Рассказы. Юнкера. В 2 т.: Т.2. – М.: Дрофа: Вече, 2002. – 400 с. _ (Библиотека отечественной классической художественной литературы). – 324с.

0� Салтыков-Щедрин М.Е. Господа Головлёвы: Романы, сказки, рассказы. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. – 640 с., илл. (Серия «Русская классика»). – с.627.

0� Некрасов Н.А. Стихотворения. Поэмы. – М.: Дрофа : Вече, 2002. – 528 с. – (Библиотека отечественной классической художественной литературы). – с.90.