типичные ошибки участников ЕГЭ 2022 года по географии

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЯМ

Результаты ЕГЭ 2022 г. по географии продемонстрировали отрицательную динамику по сравнению с результатами прошлых лет, что вполне объяснимо в связи с введением новой модели, к которой экзаменуемые еще не адаптированы.

Вторым фактором снижения общих результатов является преимущественно дистанционный характер подготовки к ЕГЭ на протяжении последних двух лет.

Третьим обстоятельством отрицательной динамики, вероятно, является и тот факт, что сдающие экзамен в этом году не проходили процедуру ОГЭ по географии в 2020 г., являющуюся своеобразной репетицией к ЕГЭ.

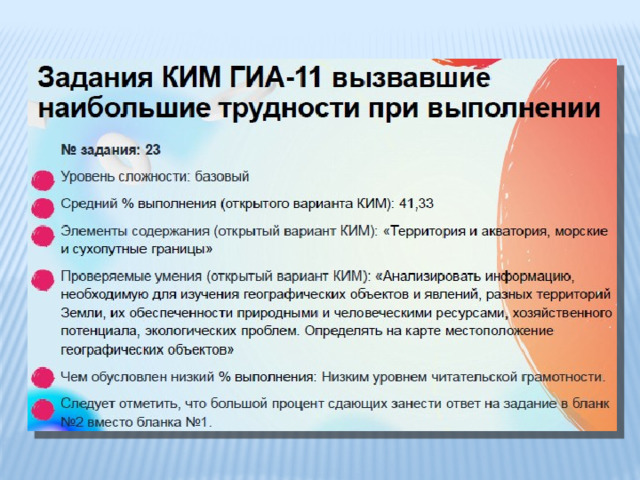

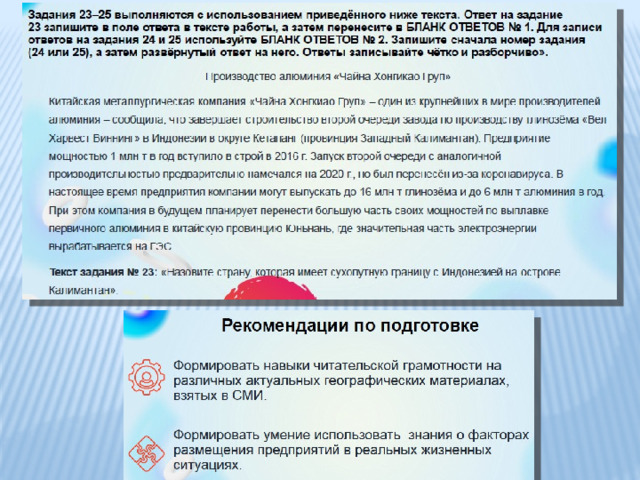

Анализ результатов ЕГЭ 2022 г. свидетельствует о недостаточном усвоении отдельных тем разделов «Политическая карта мира» (типология стран), «Население мира» (география мировых религий) и «Мировое хозяйство» (международные экономические организации).

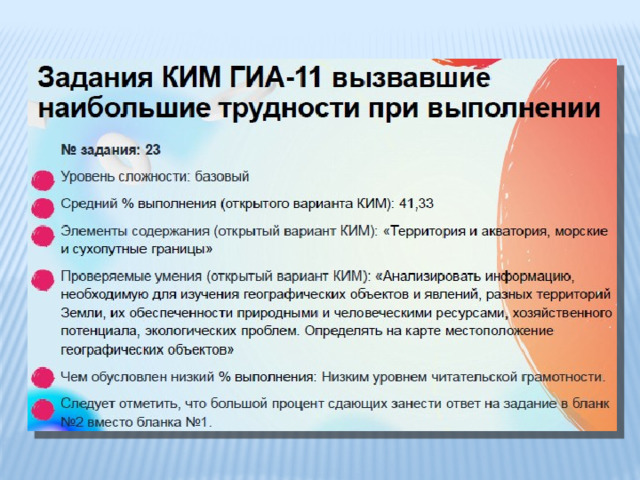

Основной причиной ошибок по-прежнему является невнимательное прочтение задания.

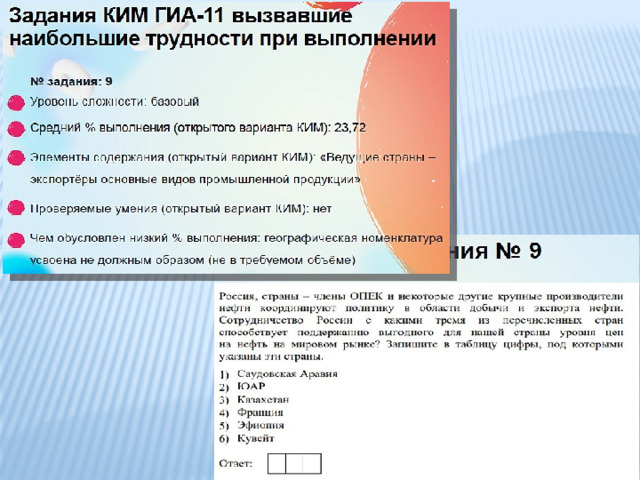

Недостаточно усвоенные элементы содержания / освоенные умения, навыки, виды деятельности:

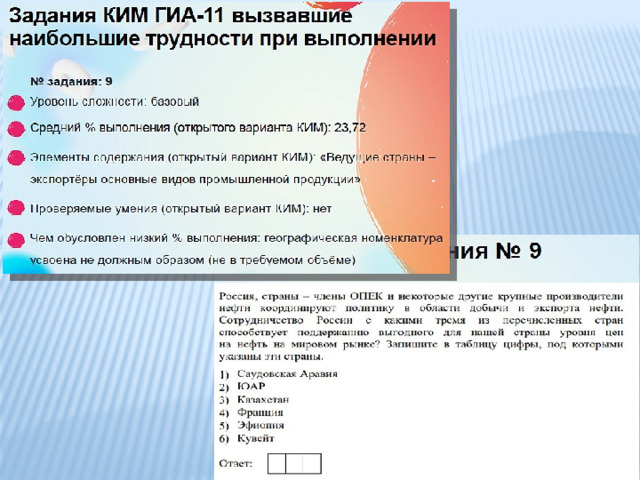

1) Ведущие страны–экспортёры основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции. Основные международные магистрали и транспортные узлы. География отраслей промышленности, сельского хозяйства и транспорта России (знание и понимание специализации стран в системе международного географического разделения труда; географических особенностей основных отраслей хозяйства России).

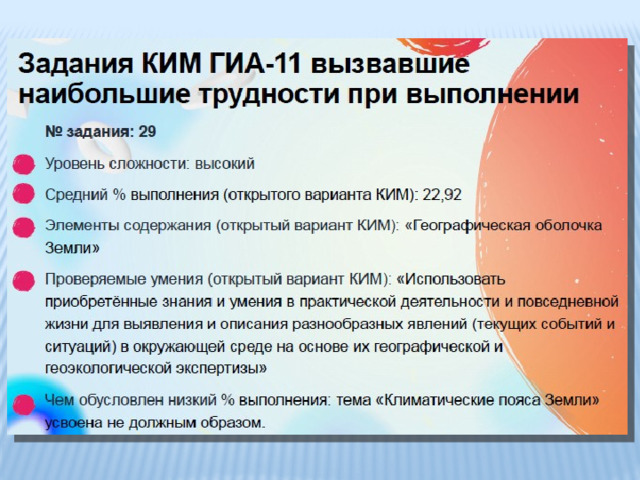

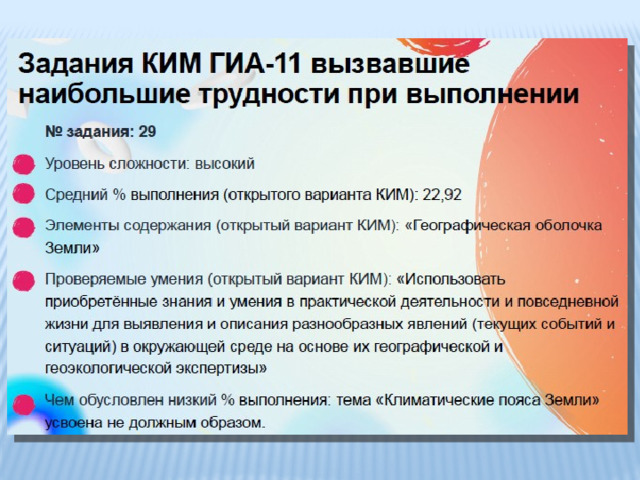

2) Объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; объяснять демографическую ситуацию отдельных стран и регионов мира, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства; степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; объяснять разнообразные явления (текущих событий и ситуаций) в окружающей среде на основе их географической и геоэкологической экспертизы.

3) Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для выявления и описания разнообразных явлений (текущих событий и ситуаций) в окружающей среде на основе их географической и геоэкологической экспертизы; анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов, исходя из их пространственно-временнóго развития.

Особого внимания требуют типичные ошибки, которые допускают экзаменуемые при выполнении заданий второй части.

Основные недочеты при выполнении этих заданий:

- нечеткость формулировки обоснования

- непонимание или ошибочное использование географической терминологии

- неумение устанавливать причинно-следственные связи

- математические ошибки в расчетах

- незавершенность или неоднозначность выводов

- неаккуратное оформление

Например, лишь треть выпускников знает крупнейших мировых производителей электроэнергии из первой «пятерки» стран: Индию, Россию, Японию; причем Россию и Японию указали 80%, а Индию – лишь 40% экзаменуемых, при этом 15% ошибочно Аргентину указали вместо Индии.

Менее половины экзаменуемых продемонстрировали знание ведущих мировых производителей металлического алюминия: Китай, Австралия, Канада, при этом четверть ошибочно вместо Австралии указывала Швецию.

При выполнении задания, в котором необходимо было указать три крупнейших производителя угля, 60% правильно назвали Китай и США, и лишь 40% экзаменуемых знают, что Австралия также является крупнейшим экспортером угля.

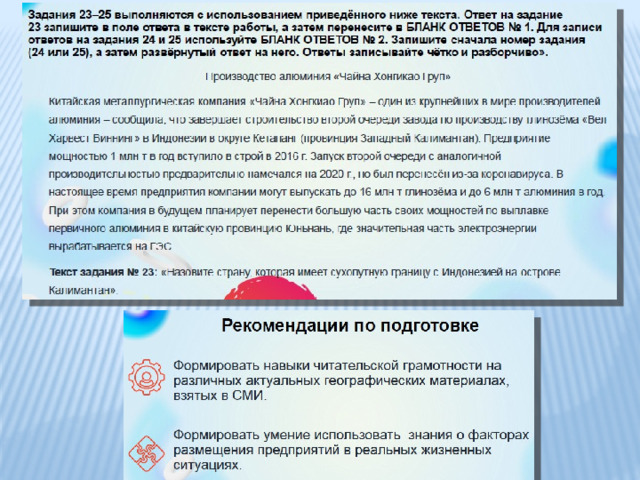

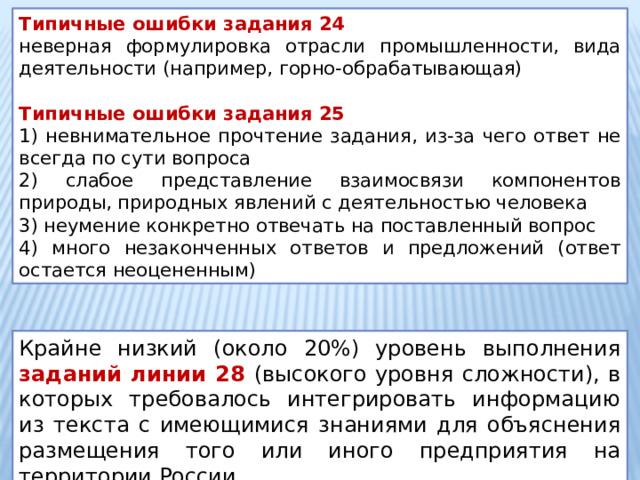

Типичные ошибки задания 24

неверная формулировка отрасли промышленности, вида деятельности (например, горно-обрабатывающая)

Типичные ошибки задания 25

1) невнимательное прочтение задания, из-за чего ответ не всегда по сути вопроса

2) слабое представление взаимосвязи компонентов природы, природных явлений с деятельностью человека

3) неумение конкретно отвечать на поставленный вопрос

4) много незаконченных ответов и предложений (ответ остается неоцененным)

Крайне низкий (около 20%) уровень выполнения заданий линии 28 (высокого уровня сложности), в которых требовалось интегрировать информацию из текста с имеющимися знаниями для объяснения размещения того или иного предприятия на территории России

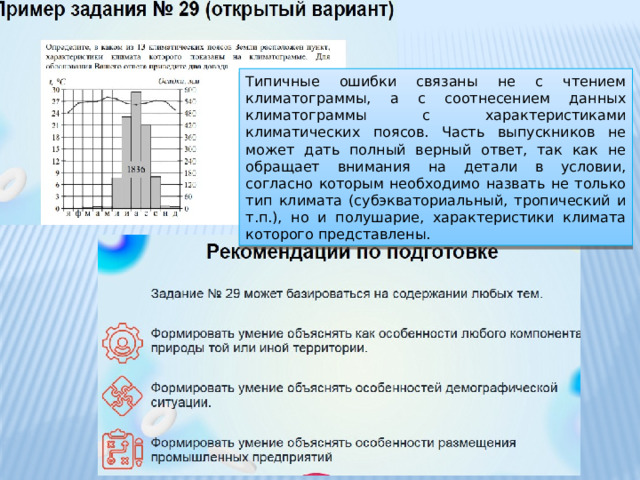

Типичные ошибки связаны не с чтением климатограммы, а с соотнесением данных климатограммы с характеристиками климатических поясов. Часть выпускников не может дать полный верный ответ, так как не обращает внимания на детали в условии, согласно которым необходимо назвать не только тип климата (субэкваториальный, тропический и т.п.), но и полушарие, характеристики климата которого представлены.

Умение применять знания о суточном движении Земли и часовых поясах для сравнения времени на них проверяется заданиями высокого уровня сложности (задания линии 30).

В среднем 36% экзаменуемых успешно выполняют это задание. Наибольшие затруднения выпускники испытывают при необходимости сравнить время в точках, расположенных в разных полушариях (восточном и западном), при необходимости делать расчеты в условиях начала новых суток.

Несколько сложнее оказываются задания, в которых сравнивается время не на Гринвичском меридиане и каком-либо другом, а на двух других меридианах.

В этом году частично верно выполнить задание смогли около 10% экзаменуемых, а полностью верно выполнить и получить максимальное количество баллов – 31%, что свидетельствует о несформированности данного умения.

Типичные ошибки задания 31

1) невнимательное прочтение задания, из-за чего ответ получается неполным либо не по заданному вопросу (например, в одном из заданий надо было привести аргументы в защиту двух противоположных мнений о влиянии производства водорода на сдерживание глобального потепления – часть экзаменуемых отвечала на вопрос использования водорода)

2) отсутствие навыков использования приобретенных знаний и умений для анализа конкретных ситуаций

Пример задания 31: В последние годы в мире в целях сокращения выбросов в атмосферу углекислого газа и других загрязняющих веществ активно разрабатываются технологии использования в самых разных отраслях в качестве топлива водорода вместо традиционных угля, нефти и природного газа.

Водород в зависимости от объёмов выбросов углекислого газа при его производстве принято подразделять по цветам:

1) «зелёный» – произведённый из воды методом электролиза с использованием электроэнергии, полученной с использованием только возобновляемых источников энергии (ВИЭ), производство которого не сопровождается выбросами углекислого газа;

2) «жёлтый» – произведённый из воды методом электролиза с использованием электроэнергии АЭС, производство которого также не сопровождается выбросами углекислого газа;

3) «голубой» – полученный из природного или попутного нефтяного газа, с улавливанием и захоронением (путём, например, закачивания в отработанные нефтяные пласты) углекислого газа;

4) «серый» – произведённый из воды методом электролиза с использованием электроэнергии ТЭС, полученный из природного или попутного нефтяного газа, каменного угля и сопровождаемый выбросами в атмосферу углекислого газа.

По прогнозам специалистов, к 2050 г. потребность в водороде увеличится в десятки раз и займёт 15− 20% всего мирового рынка энергоресурсов. В то же время очевидно, что востребован будет только водород, производство которого не сопровождается выбросами в атмосферу углекислого газа.

В настоящее время многие страны, обладающие необходимыми энергетическими и сырьевыми ресурсами, разрабатывают проекты по производству водорода в целях его экспорта в будущем.

Предложите два из четырёх описанных выше способов производства водорода в целях экспорта, которые наиболее целесообразно использовать в Саудовской Аравии с учётом имеющихся в этой стране энергетических ресурсов. Дайте обоснование каждому из предложенных Вами способов.

Полный правильный ответ на это задание смогла дать всего половина высокобалльников, выполнявших это задание, при этом все они имели хорошие страноведческие знания: знали, что Саудовская Аравия хорошо обеспечена природными ресурсами (природного газа, ВИЭ), которые могут быть использованы для производства водорода без выбросов углекислого газа в атмосферу.

Это позволяет сделать вывод о том, что несформированность умения использовать информацию из различных источников, интегрируя ее с имеющимися географическими знаниями для решения задач, является наиболее значимым недостатком подготовки всех участников ЕГЭ по географии.

Организация дифференцированного обучения выпускников с различным уровнем предметной подготовки

Организация работы над типичными ошибками выпускников прошлых лет

Организация работы над метапредметным умениями (умение работать с различными источниками информации)

Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ могут оказать

материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru):

- документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2023 г.

- открытый банк заданий ЕГЭ

- навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ (fipi.ru)

- учебно-методические материалы для председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ

- методические рекомендации на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ прошлых лет (2015–2021 гг.)

- методические рекомендации для учителей по преподаванию учебных предметов в образовательных организациях с высокой долей обучающихся с рисками учебной неуспешности. География;

- журнал «Педагогические измерения»

- видеоконсультации для участников ЕГЭ (https://fipi.ru/ege/videokonsultatsii-razrabotchikov-kim-yege)