Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Филиппенковская основная общеобразовательная школа

Заочная олимпиада «Планета Земля. Взгляд из космоса.»

Номинация «Наш дом Земля»

Тема «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬ БУТУРЛИНОВСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

Выполнил: ученица 8 класса

МКОУ Филиппенковская ООШ

Кузьмина Ирина Сергеевна.

Руководитель : учитель географии

МКОУ Филиппенковская ООШ

Демченко Елена Семёновна.

2016год

Оглавление

Введение ………………………………………………………………….3.

I.Основная часть………………………………………………………….4.

1.1 Природные условия района …………………………………….4.

1.2 Земельный фонд, использование земель ……………………….15

1.3 Оценка экологического состояния земель и пути их улучшения ……………………………………………………………………………….17

II. Экспериментальная часть……………………………………………21

2.1 Социологический опрос………………………………………..21

2.2 Извечный русский вопрос «Что делать?»…………………………22

Заключение …………………………………………………………………22

Литература ………………………………………………………………….24.

Приложения ………………………………………………………………..26..

Введение

Земля олицетворяет в широком смысле все материальные условия, необходимые для осуществления любой человеческой деятельности. Это дает основание рассматривать ее как всеобщее средство производства для всех без исключения отраслей народного хозяйства.

В последние десятилетия наблюдается активизация деградации земельных ресурсов, что приводит к снижению урожайности. Эти процессы обусловлены чрезмерной антропогенной нагрузкой и резким сокращением объемов мероприятий по охране окружающей среды и почвовосстановлению. Поэтому оценка качества земельных ресурсов и разработка на ее основе рекомендаций по их улучшению являются важной и актуальной проблемой.

В данной работе рассматриваются вопросы на примере Бутурлиновского района. Он, как и вся Воронежская область, относится к зоне интенсивного сельскохозяйственного освоения. Земли сельскохозяйственного назначения составляют 78,5% территории района.

Таким образом в качестве объекта исследования выступают земельные ресурсы Бутурлиновского района, предмета – их экологическое состояние. Целью работы является оценка экологического состояния земельных ресурсов Бутурлиновского района. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

изучить теоретические и методические аспекты изучения состояния земельных ресурсов;

изучить природные условия и систему землепользования в районе исследования;

выявить основные природные и антропогенные факторы ухудшения состояния земельных ресурсов;

разработать методические рекомендации по изучению родного края в рамках исследования.

I. Основная часть.

1.1 Природные условия района

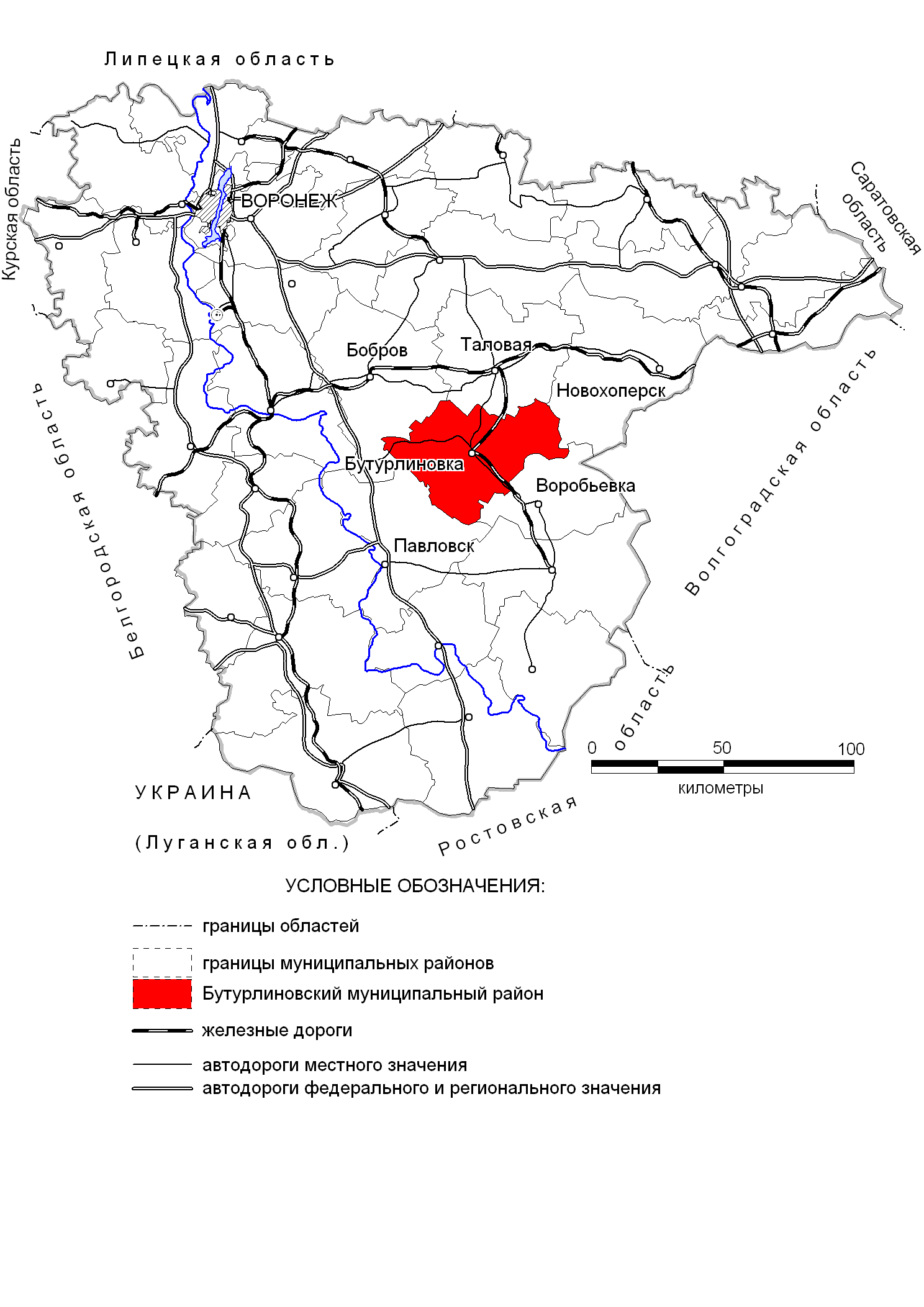

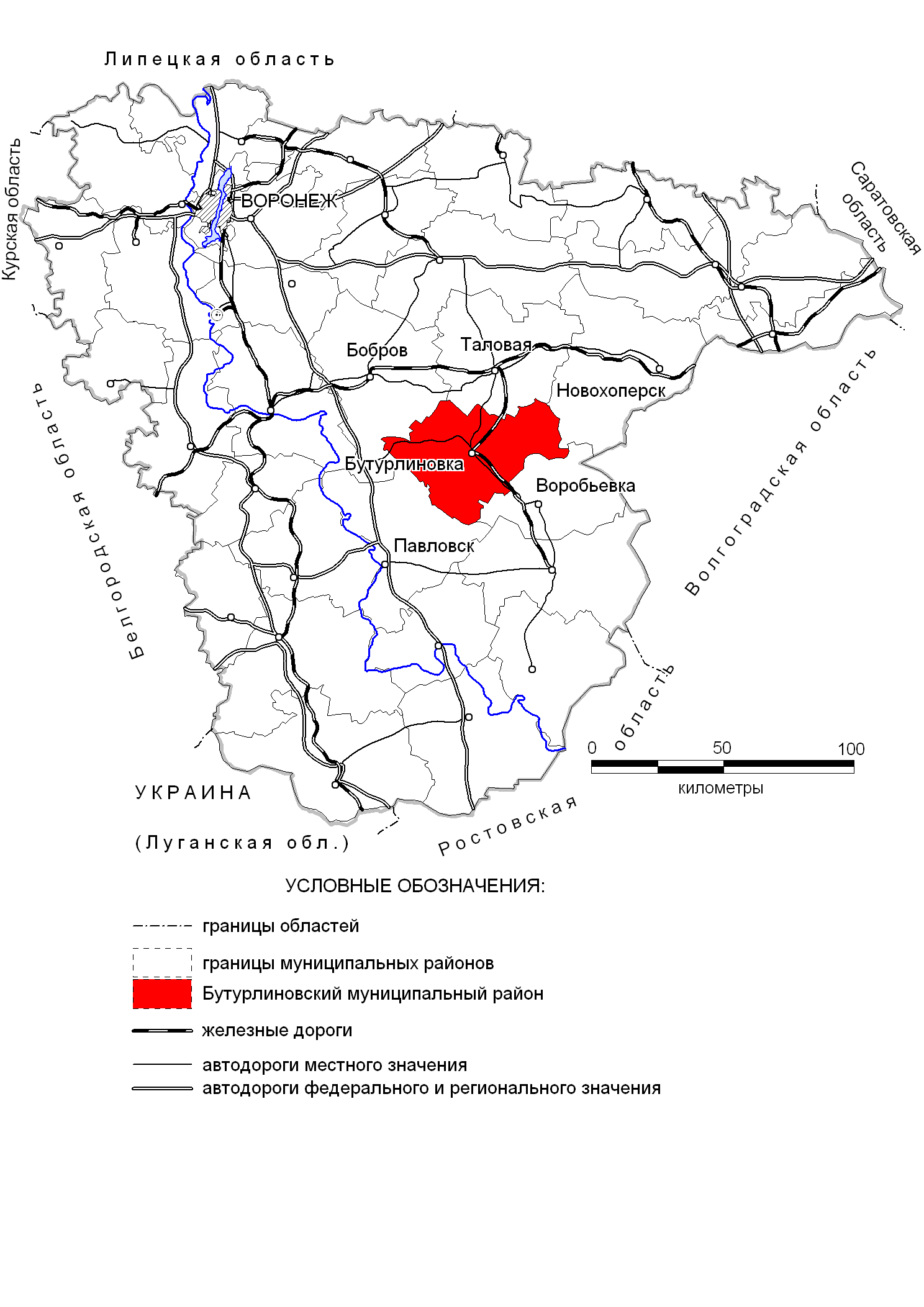

Бутурлиновский район расположен в юго-восточной части Воронежской области. Он граничит с Бобровским, Таловским, Новохоперским, Воробьевским и Павловским муниципальными районами. Бутурлиновский район, как административно-территориальная единица, был образован в составе Центрально-Черноземной (позже Воронежской) области Постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 30 июля 1928 года. Районный центр-город Бутурлиновка - расположен в 204 км от областного центра и связан с ним автомобильными и железной дорогами. (Приложение 1.) Географическое положение Бутурлиновского района.

В соответствии с Законом Воронежской области «Об административно-территориальном устройстве Воронежской области и порядка его изменения» (№ 87-03 от 27.10.2006г.) в состав Бутурлиновского муниципального района входит 16 поселений: 2 городских – Бутурлиновское и Нижнекисляйское и 14 сельских поселений.

Территория района составляет 180,2тыс га, население по состоянию на 2007 год – 51,8 тыс. человек, административный центр района – город Бутурлиновка с численностью населения 25,3 тыс. человек.

Территория Бутурлиновского муниципального района располагается в центральной части Русской равнины на северо-западной части Калачской возвышенности и приурочена к Калачскому овражно-балочному южно-лесостепному району.

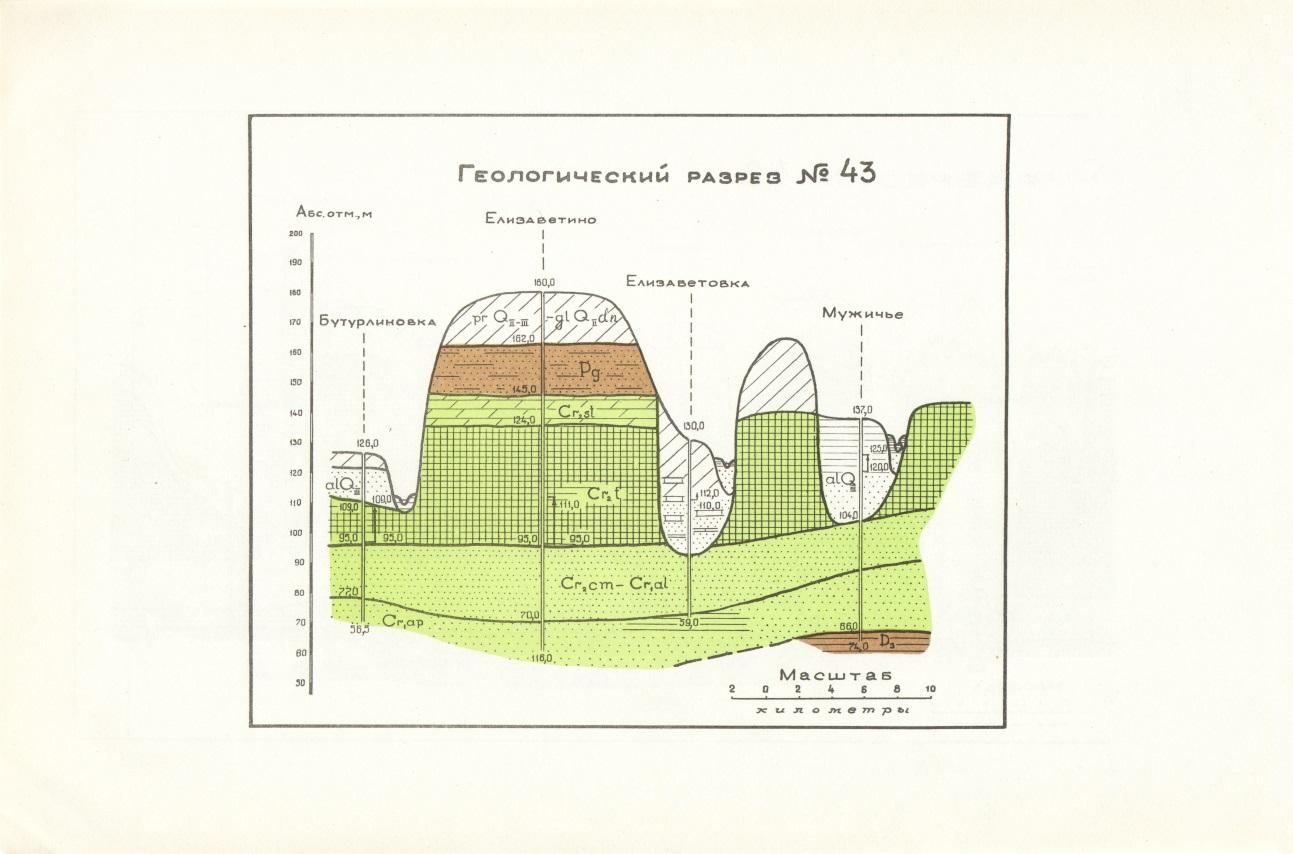

Геолого-тектоническое строение и рельеф. Тектоническое строение территории района характеризуется рядом особенностей. Прежде всего, это высокое залегание кристаллического фундамента. Следует также отметить, что наклону поверхности кристаллического фундамента соответствует наклон современной гипсометрической поверхности.В осадочных отложениях, покрывающих кристаллический фундамент, выделяются три структурных яруса: палеозойский, мезозойский и кайнозойский.

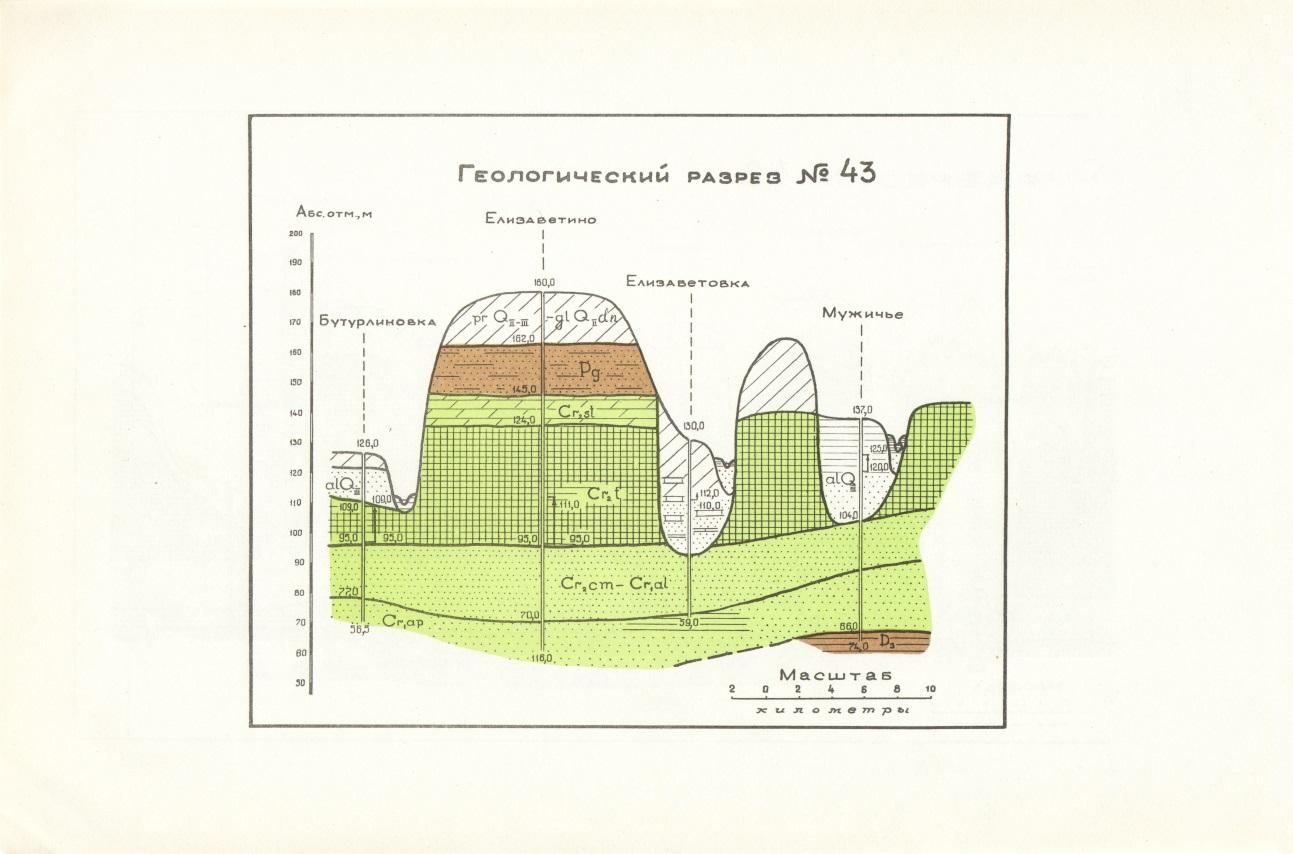

Среди палеозойских отложений распространены породы девонского (верхний и средний) возраста, представленные известняками, песчаниками, глинами. Наиболее широко представлены отложения мезозойского яруса. Среди закономерностей их распространения прежде всего следует отметить значительную мощность отложений. Однако мощность отложений может колебаться в результате их размыва поверхностными водами. Нижнемеловые отложения (аптские и нсокомские), как правило, представлены глинами с волнистой поверхностью и перекрыты песчано-глинистыми отложениями верхнего мела (сеноман-альба). Писчий мел и мергель предопределяют специфику верхнемеловых отложений турона и сантона. (Приложение 2). Геологический разрез территории Бутурлиновского района.

Сохранившаяся от размыва поверхность верхнего мела перекрыта глинами палеогена, приуроченным главным образом к междуречным пространствам. В связи с тем, что неогеновые отложения встречаются спорадически, как правило, на зеленоватых глинах палеогена залегают буровато-желтые, в том числе лессовидные, суглинки и глины четвертичного возраста.

К особенностям геологического строения данной территории относится наличие морены Донского ледникового языка, граница которого проходила примерно по линии Русская Буйловка—Русская Журавка—Старомеловая. Обычно мощность ледниковых отложений состовляет несколько метров. Однако в тех местах, где происходила длительная задержка края ледника, накопились мощные (в бассейне р. Осерсдь—до 32 м) толщи моренных отложений.

В геоморфологическом отношении район представляет собой сложно расчлененную пластово-ярусную эрозионно-денудационную возвышенность. Основными формами рельефа являются речные долины и разделяющие их водораздельные плато. Водораздельные плато представляют собой слабоволнистую равнину, сильно расчлененную овражно-балочной сетью. Наиболее изрезаны овражно-балочными системами – восточная, юго-восточная и юго-западная части района (территория Нижнекисляйского городского поселения).

Балки здесь большой протяженности: 7-12 км. и более с отвержками в средней и верхней частях, здесь же отмечается асимметрия склонов, обнажения коренных пород, боковые и донные овраги.

Западная и центральная территории района, за исключением Нижнекисляйского городского поселения, характеризуются как слабоволнистая равнина, относительно слабо изрезанная и менее разветвленные. Склоны балок и днища их в меньшей степени изрезаны оврагами.

Речные долины на территории района представлены долинами рек Осередь, Битюг (небольшой участок в районе Мал. Кисляя), Чигла и Толучеевка. Особенностью речных долин является асимметрия склонов: правый склон высокий, крутой, сильно эродированный, изрезан овражно-балочной сетью, левый – длинный, пологий. Наиболее заметно это в долине р. Осередь. Долина реки имеет хорошо выраженную пойму и надпойменные террасы. Первая достигает высоты 6-8 м.; вторая – 10-15 м., но не всегда ясно выражена; третья, самая высокая, выделяется с большим трудом. Пойма р. Осередь имеет ширину в пределах района от нескольких сот метров до 2-3 км.

Долины малых рек (Озерки, Кисляй) выражены слабее и приобрели характер овражно-балочных систем; сами реки в пределах района имеют сезонный характер и непостоянное, прерывистое русло, на базе которого частично организованы пруды.

Широко развита овражно-балочная эрозия, имеют место просадочные процессы (суффозионные западины) в меньшей степени карст.

Минерально-сырьевые ресурсы представлены потенциальными и разведанными видами полезных ископаемых: пески строительные, глины легкоплавкие кирпичные, минеральные краски, карбонатные породы для минеральной подкормки, керамзитовое сырье, пресные подземные воды.

Климат умеренно-жаркий с сухим летом, умеренно-холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженным переходными сезонами. Из отрицательных погодных условий следует отметить весенний возврат холодов и зимние оттепели.

Среднегодовая температура воздуха 5,0º-6,0º, средние из наибольших температур: абс. min - 30º, абс. max +36º. Продолжительность солнечного сияния – 1816 часов в год; максимальная продолжительность приходится на июнь-июль и составляет более 260 часов.

В годовом ходе ветров преобладают юго-западные направления, в июле – северо-западные, в январе – юго-западные. Среднее число дней с сильным ветром достигает 24 в год; среднегодовая скорость ветра – 4,2 м/сек.

Среднегодовое количество осадков от 450-550 мм. до 800 мм. (в дождливый год), 70% приходится на теплый период года (с апреля по октябрь). Толщина снежного покрова в малоснежные зимы – 6-10 см., снежные зимы – 25-48 см.; глубина промерзания грунтов – средняя – 5-7 см., максимальная, 140 см.

В соответствии с агроклиматическим районированием большая часть территории района относится к подрайону IIа – IIб, за исключением северной части, относящейся к подрайону Iб. Сумма средних суточных температур за активный вегетационный период растений в пределах 2600º-2800º при продолжительности 152-159 дней. Сумма осадков за этот период 230-270 мм., ГТК – 0,9-1,1. Южная часть Бутурлиновского района характеризуется большими запасами тепла и меньшей влагообеспеченностью.

Поверхностные воды представлены реками Осередь, Чигла, Толучеевка, ручьями Озерки и Кисляй, а также прудами балочных комплексов.

Река Осередь берет начало из ключа на юго-западном склоне Калачской возвышенности у южной окраины с. Елизаветовка. Впадает в р. Дон у г. Павловска, общая длина реки – 89 км. Пойма реки в Бутурлиновском районе левобережная, луговая, шириной до 1 км., местами поросшая кустарниками. русло слабоизвилистое, зарастающее водной растительностью.

Река Битюг в границах Бутурлиновского района протекает по землям совхоза «Нижнекисляйский», протяженностью 1,4 км. при общей длине реки 379 км. Течение реки спокойное, берега устойчивые, значительная часть берегов заросла осокой, камышом, кустарниковой растительностью.

Река Чигла – самый большой приток Битюга, берет начало у с. Козловка Бутурлиновского района. Длина реки – 75 км., на территории района – 18 км. Пойма реки шириной 100-150 км., русло извилистое, заиленное.

Река Толучеевка является притоком р. Подгорная, имеет общую протяженность 72 км., по территории района – 4 км.

Ручей Озерки – является притоком р. Чигла, водные ресурсы очень малые. Русло зарегулировано и представляет собой каскад прудов.

Ручей Кисляй берет начало на территории р.п. Нижней Кисляй и впадает в р. Битюг. Русло реки прерывистое.

Пруды на территории района имеют широкое распространение, средняя глубина – 2-3 м, площадь поверхности водного зеркала – 1,5-3 га. Пруды, в основном, образованы в балках, используются для хозяйственных целей.

Гидрологические условия – глубина залегания грунтовых вод – 0-5 м. в поймах и на низких надпойменных террасах, от 2,6-5,8 м. до 15-30 м. на высоких террасах и 100-200 м. на междуречьях.

Почвенный покров. На территории района доминируют обыкновенные черноземы, сформировавшиеся под степной растительностью. В связи с близким залеганием к дневной поверхности мело-мергельных пород среди них отдельными пятнами располагаются черноземы обыкновенные на мелу.

Под лесной растительностью, как это имеет место в Шиповом лесу, на водоразделах распространены выщелоченные черноземы, на склонах — темно-серые и серые лесные почвы.

Смена почв на террасированных левобережьях рек севера Калачской возвышенности, как отмечают Б.П. Ахтырцев и А.Б. Ахтырцев (1993), происходит в соответствии с изменением гипсометрического уровня. В частности, для пойм характерны аллювиальные дерновые и пойменно-лесные почвы. Более высокие террасы, сложенные лёссовидными суглинками, покрыты черноземами выщелоченными и обыкновенными.

Растительный и животный мир. В соответствии с ботанико-географичеким районированием территория Бутурлиновского района относится к Причерноморской степной провинции Среднедонской подпровинции, характерной растительностью для основной части территории являются сельскохозяйственные земли на месте богато разнотравных типчаково-ковыльных степей, остатки которых сохранились на склонах оврагов и балок.

В прошлом степи и луга чередовались на данной территории с лесными массивами, составляя лесостепной тип ландшафта. В настоящее время отмечается существенное изменение его структуры под влиянием антропогенной деятельности. Наибольшее распространение на территории района в прошлом имели степи, в настоящее время практически полностью распаханные. Характерной их особенностью является флористическое разнообразие. В травянистом покрове широко распространены перистый ковыль, ковыль-тырса, типчак. К ним примешиваются пырей ползучий, костер безостый, осока приземистая, мятлик узколистный. Разнотравье представлено клевером горным, шалфеем поникающим, молочаем степным, истодом хохлатым, катраном татарским и др. Среди степной растительности часто встречаются кустарники (бобовник, степная вишня), полукустарники (дрок красильный, полынок) и полукустарнички (чабрец Маршалла).

Примечательны в растительном покрове тимьянники. На Калачской возвышенности они встречаются к юго-западу от линии с. Шестаково — г. Бутурлнновка — с. Воробьевка.

Лесной фонд представлен Шиповым лесом – уникальным лесным массивом с основными лесообразующими породами: дуб, ясень с примесью клена, липы, бересклета. Общая площадь массива – 34 тыс. га, примерно половина этой площади находится в Бутурлиновском районе, остальная часть – в Павловском.

Наиболее распространенными животными в лесу являются: кабаны, лоси, косули, встречаются – выдра и степной хорек. В агробиоценозах распространены – мыши, полевки, слепыши, хомяк, заяц-русак; птицы – перепел, жаворонок.

Природные комплексы:

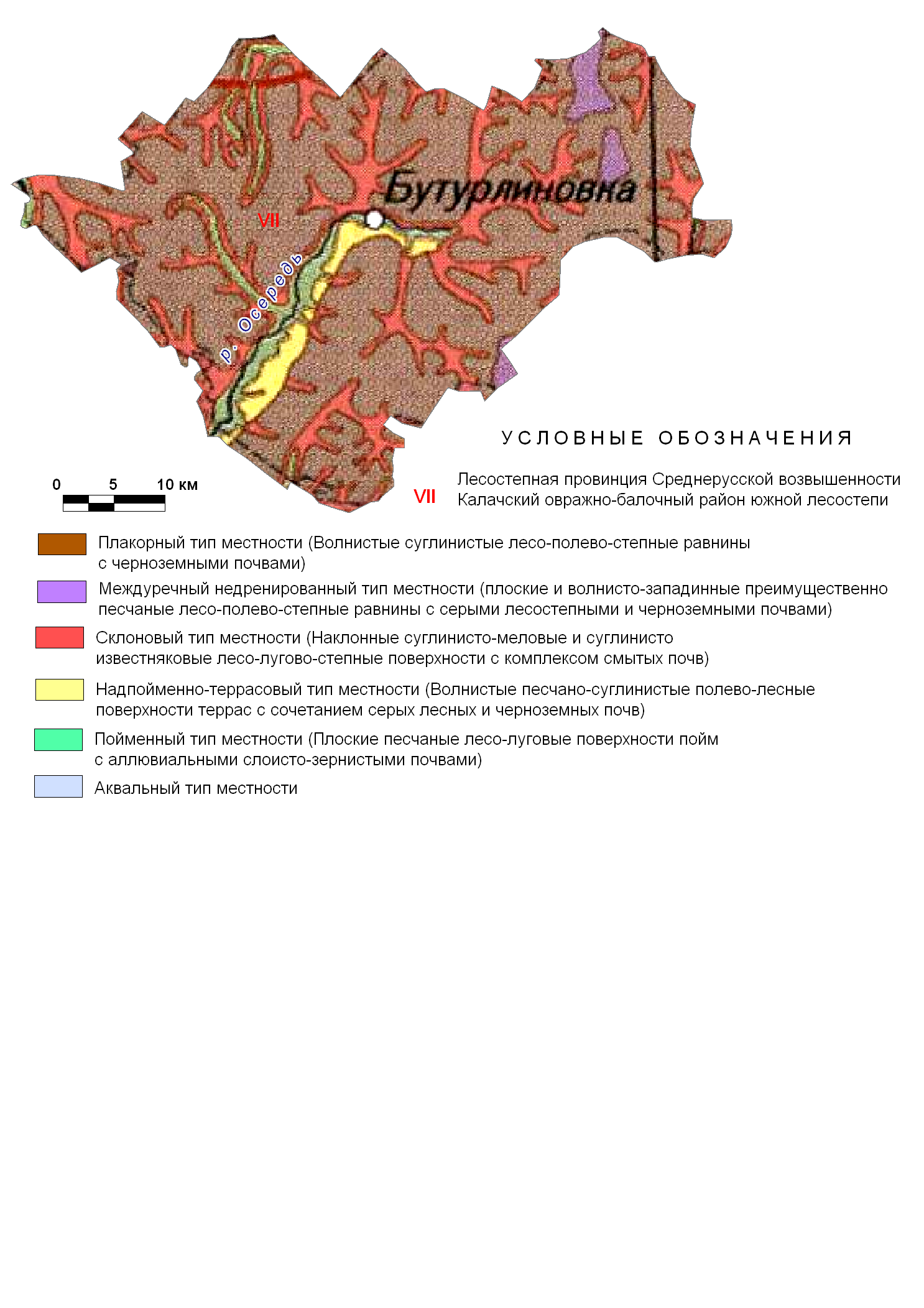

Пойменный тип местности приурочен к поймам Битюга, Осереди, Толучсевки и других рек, относящихся к категории средних и малых. Это обстоятельство во многом предопределило специфику пойменных ландшафтов района.

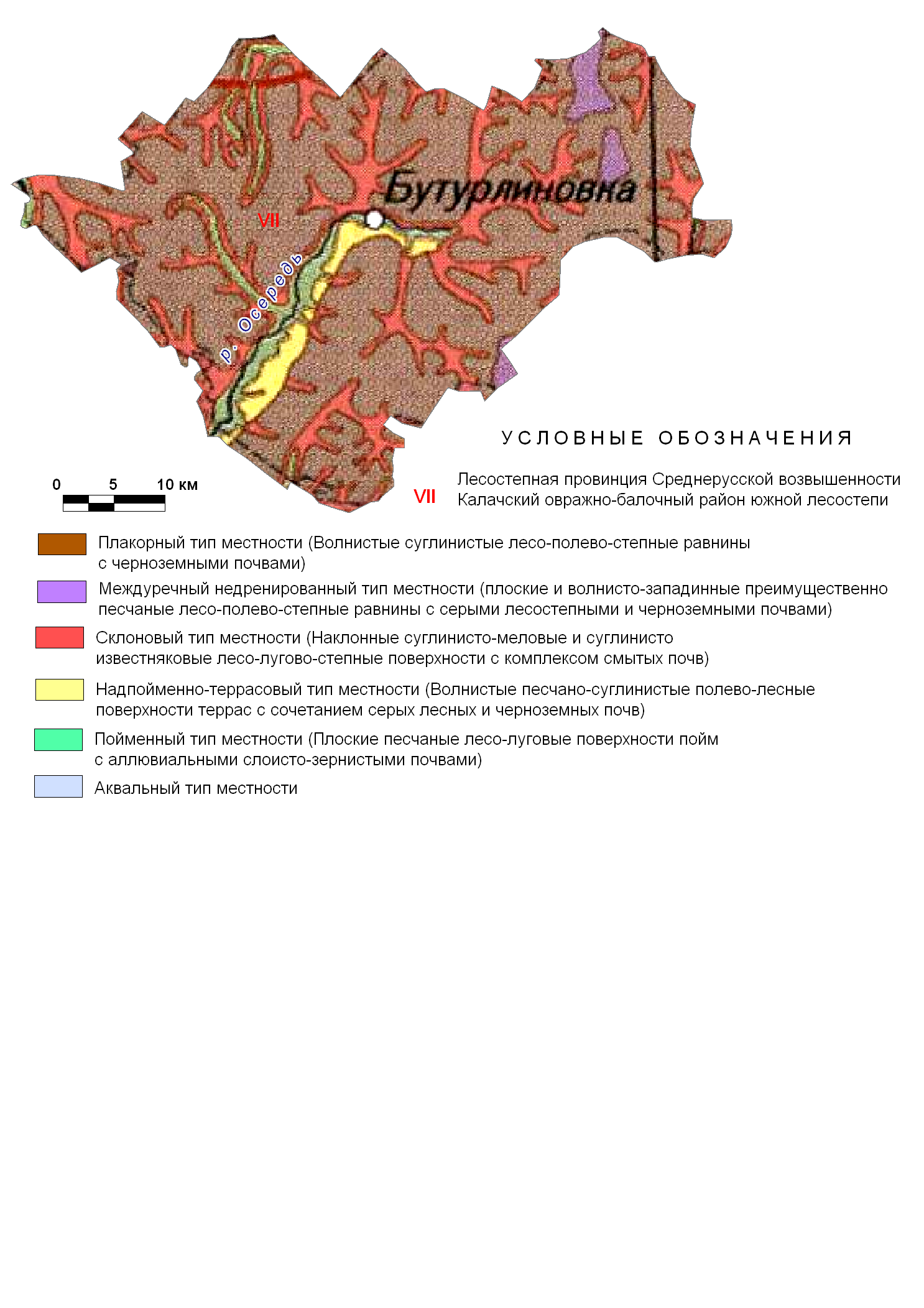

В отличие от донской поймы, поймы рек севера Калачской возвышенности имеют меньшую высоту (1,5—3 м) над урезом реки, менее сложный микрорельеф. Наблюдающееся в настоящее время снижение водности малых рек приводит к усилению и кумуляции пойменного аллювия. Как следствие, некоторые участки пойм не заливаются водой и постепенно приобретают черты надпойменных террас (Мильков, Ахтырцева, Ахтырцев, 1972). В поймах этих рек еще более наглядно прослеживаются четко видная структура, поперечная зональность, различия в структуре ландшафтов верхнего, среднего и нижнего течения. (Приложение 3) Природные комплексы Бутурлиновского района.

Наличие четко видных расширений отмечается для пойм Битюга у с. Пчелиновка, Осерсди у с. Воронцовка, Подгорной у с. Серяково. Расширенные до 2 - 3 км участки пойм обладают более выровненным мпкрорельес|юм, плодородными слоисто-зернистыми почвами, богатым злаковым травостоем, отличаются наличием озер-стариц.

Поймы верхнего и среднего течения рек Толучесвка, Осерсдь и их притоков являются в основном луговыми, в окрестностях населенных пунктов распахиваются. Поэтому здесь наиболее распространены высокие сегментные песчано-суглинистые лугово-полевые местности.

Несколько иной ландшафтный облик имеют поймы нижнего течения рек, особенно в устьевой части. В структуре ландшафтов доминируют пониженные сегментные суглинистые лесные и лугово-болотные пойменные местности. Лучшее увлажнение приводит к появлению здесь урочищ пойменных лесов и заболоченных участков.

К устьевым расширенным участкам пойм с плодородными аллювиальными почвами приурочены довольно значительные массивы высокопродуктивных пойменных лугов.

Надпойменно-террасовый тип местности в пределах района не играет значительной роли в общей структуре ландшафтов. Лучше развит этот тип местности по левобережьям Битюга, Осереди, Толучеевки.

Как и донские, террасы Битюга и Осереди сложены в основном флювиогляциальными и древнеаллювиальными отложениями. В связи с переуглубленностью долин их мощность зачастую достигает значительных величин (у с. Воронцовка — 21 м).

В пределах надпойменных террас широко распространены массивы песчаных и супесчаных почв, которые имеют черноземовидный облик. В сочетании с микроклиматическими особенностями это предопределяет повышенную остепненность террасовых ландшафтов. Однако встречаются, как это наблюдается на левобережье Осереди, и лугово-черноземные почвы. Они сформировались в условиях неглубокого залегания грунтовых вод. Поэтому их водный режим значительно благоприятнее режима зональных (обыкновенных) черноземов.

Надпойменно-террасовый тип местности включает две нижние террасы. Наиболее характерны низкие песчаные и ложбинно-западинные лесо-полевые и селитебные местности, приуроченные к первой террасе в низовьях Битюга и Осереди.

В пределах второй террасы доминируют урочища пологонаклонных песчано-суглинистых распаханных поверхностей. Довольно широко распространены урочища распаханных ложбин и остеппенных лощин. На цокольных террасах, в основании которых залегает писчий мел, встречаются урочища заболоченных карстово-суффозионных западин, глубиной до 2 м и диаметром до 50 м.

Террасы в значительной степени заняты сельскохозяйственными, селитебными урочищами, здесь большее распространение имеют урочища полезащитных лесополос; напротив, меньшие площади занимают лесные урочища, в том числе искусственные посадки сосны, не столь ярко выражен бугристый микрорельеф.

Склоновый тип местности занимает в пределах района значительные площади (34 %). Это во многом объясняется тем, что формирование современной гидрографической сети здесь происходило на первичной поверхности, вышедшей из-под уровня ледника, в условиях положительных тектонических движений и широкого распространения рыхлых и палеогеновых и четвертичных отложений. Кроме того, эта сравнительно небольшая территория, представляющая собой междуречье крупных рек Дона и Хопра, испытывает на себе сильное влияние базиса эрозии.

В пределах склонового типа местности можно выделить как варианты суглинистые и суглинисто-меловые лесо-полево-стспные местности с различной глубиной вреза. Под влиянием совокупности естественных и антропогенных факторов здесь сложилась наиболее разнообразная по сравнению с другими типами местности морфологическая структура.

Урочища распаханных пологих прибалочных и придолинных склонов с агроцитофенозами на эродированных обыкновенных и типичных черноземах сочетаются с остатками ранее широко распространенных байрачных и нагорных дубрав (Шипов лес), а также отдельными фрагментами степных урочищ.

Близкое к поверхности залегание мело-мергельных пород предопределяет широкое распространение в пределах склонового типа местности Северо-Калачского подрайона меловых ландшафтов, в том числе урочищ обнаженных меловых склонов, карстово-меловых урочищ, меловых останцов, цирковидных балок.

Урочища обнаженных меловых склонов можно наблюдать на правобережье р. Осередь у г. Бутурлиновка и многих других местах. В доагрикультурный период меловые обнажения по балкам и речным долинам, как правило, были заняты степями и лесами. Затем в результате вырубок и неумеренного выпаса скота они подверглись эрозии и разрушению растительного покрова. Карстово-меловые ландшафты представлены урочищами небольших карстовых воронок с действующими понорами и сорным разнотравьем.

Цирковидные балки в мелу, заполненные сохранившимися от размыва песчано-глинистыми отложениями палеогена, зачастую осложнены оползневыми урочищами. Они имеют сложную структуру, включающую стенку срыва с выходами у ее основания грунтовых вод, оползневые блоки, бугры выпирания, западины запрокидывания с небольшими озерцами и заболоченными участками. Оползневые урочища характеризуются комплексностью почвенно-растительного покрова. Многочисленные оползни и оплывины отмечаются на водоразделе Битюг — Осередь в районе сел Ливенка, Ерышевка.

Наиболее характерными урочищами района являются овражно-балочные системы, отличающиеся многообразием форм проявления. Так, на приподнятом тектоникой правобережье Осереди встречаются короткие, но глубокие балки, со склоновыми и донными оврагами. Сравнительно низменное левобережье Осереди отличается неглубокими, но хорошо разветвленными балками большой протяженности.

Несмотря на сильное расчленение территории севера Калачской возвышенности, заметное место в его ландшафтной структуре занимает плакорный тип местности (45 %). Он приурочен к достаточно узким водораздельным пространствам Дона, Хопра, Битюга, Осереди, Толучеевки, сложенным сохранившимися от размыва палеогеновыми и четвертичными (в том числе моренными) отложениями.

Региональной особенностью этого типа местности, как отмечает ряд авторов (Мильков, Ахтырцева, Ахтырцев, 1972; Дроздов, 1985), является плоский характер его поверхности. Лишь ложбины стока и верховья балок придают ему в отдельных местах волнистый характер. Причины этого явления, по всей видимости, заключаются в относительной молодости территории, в большей сохранности первичной поверхности, слабой денудированности междуречий.

Несмотря на определенное однообразие ландшафтов плакорного типа местности, в его пределах можно выделить ряд вариантов. Низкие плоские суглинистые полевые местности тяготеют к левобережью Осереди и представляют собой, как правило, вторичные террасовые междуречья. В их ландшафтной структуре доминируют урочища распаханных водораздельных плато с агрофитоценозами на обыкновенных и типичных черноземах. Их геометрически правильные, линейные границы образуют дубовые, березовые, кленовые лесополосы. В верховьях Осереди, на междуречье Осередь — Чигла можно встретить отдельные урочища западин с лугово-черноземными почвами, обычно распаханные.

Пониженные плоские суглинистые полевые и лесные местности, а также возвышенные суглинистые и суглинисто меловые полевые и лесные местности тяготеют к более возвышенной восточной части района. Характерными урочищами здесь являются ложбины стока и верховья балок, густо расчленяющие приводораздельные склоны. За счет выхода на водораздельные пространства снытьевых, снытьево-осоковых дубрав Шипова леса на данной территории значительно нагляднее выражен зональный лесостепной тип ландшафта.

Примечателен в этом отношении бассейн Осереди. Его сильно расчлененное овражно-балочными системами, получающее максимальное для севера Калачской возвышенности количество осадков, занятое Шиповым лесом правобережное водораздельное плато резко контрастирует со слаборасчленениым лощинно-ложбинной сетью, лишенным лесов степным левобережным плато, во всем облике которого проявляется иссушающая сила юго-восточных ветров.

Междуречный ндренированный тип местности и занимает в пределах севера Калачской возвышенности весьма незначительную площадь (около 4 %). Относительно небольшие участки этого типа местности располагаются на междуречьях Битюг — Осередь, Осередь — Толучеевка и связаны с близким залеганием грунтовых вод (до 3—5 м). Наличие грунтовых вод на такой глубине объясняется хорошей сохранностью на водоразделе палеогеновых и моренных глин.

Структура ландшафтов междуречного недренированного типа местности мало чем отличается от плакорного. Среди вариантов здесь представлены пониженные и возвышенные пологоволнистые суглинистые полевые и лесные местности. В их состав входят урочища западин, занятых осинниками, свежих и влажных дубрав на лесных черноземах (на территории Шипова леса; урочища солонцов (с. Солонцы Бутурлиновского района); полевые сельскохозяйственные урочища с лугово-черноземными почвами.

1.2 Земельный фонд, использование земель

По данным государственного учета по состоянию на 1 января 2013 года территория района составляет 180,202 тыс.га.

Земли сельскохозяйственного назначения. Структура земельного фонда Бутурлиновского муниципального района характеризуется высоким удельным весом земель сельскохозяйственного назначения – 142,24 тыс.га или 78,5% территории района. (Приложение4) Таблица структура земель сельскохозяйственного назначения.

Земли населенных пунктов муниципального района составляют 17901 га. В структуре земель населенных пунктов сельскохозяйственные угодья составляют 9917 га. (Приложение 5) Структура земель населённых пунктов.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения занимают 1,560 тыс. га.

На основании п.4 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995г. №33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

К землям особо охраняемых территорий на территории района должны относится:

особо охраняемые природные территории (земли заповедников, заказников, памятники природы, природных парков, а так же земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

земли рекреационного назначения (земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной занятости граждан). В состав земель данной категории входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, лесопарки, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты;

земли историко-культурного назначения (земли объектов культурного наследия, в том числе археологического наследия, достопримечательные места, земли военных и гражданских захоронений).

Повсеместно, земли особо охраняемых территорий в отдельную категорию земель не выделены.

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Земли лесного фонда на 01.01.2007 г. занимают 18157 га.

Земли водного фонда на территории района представлены основными реками: Осередь, Битюг, Тулучеевка и пруды. Доля земель водного фонда составляет по данным на 1.01.2007 г. всего 0,85 тыс.га.

Земли запаса района занимают 109 га. В эту категорию входят земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного кодекса и относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.

1.3 Оценка экологического состояния земель и пути их улучшения

К оценке экологического состояния земель района следует подходить дифференцированно, с учетом специфики ландшафтной структуры, а также степени и характера антропогенной трансформации территории.

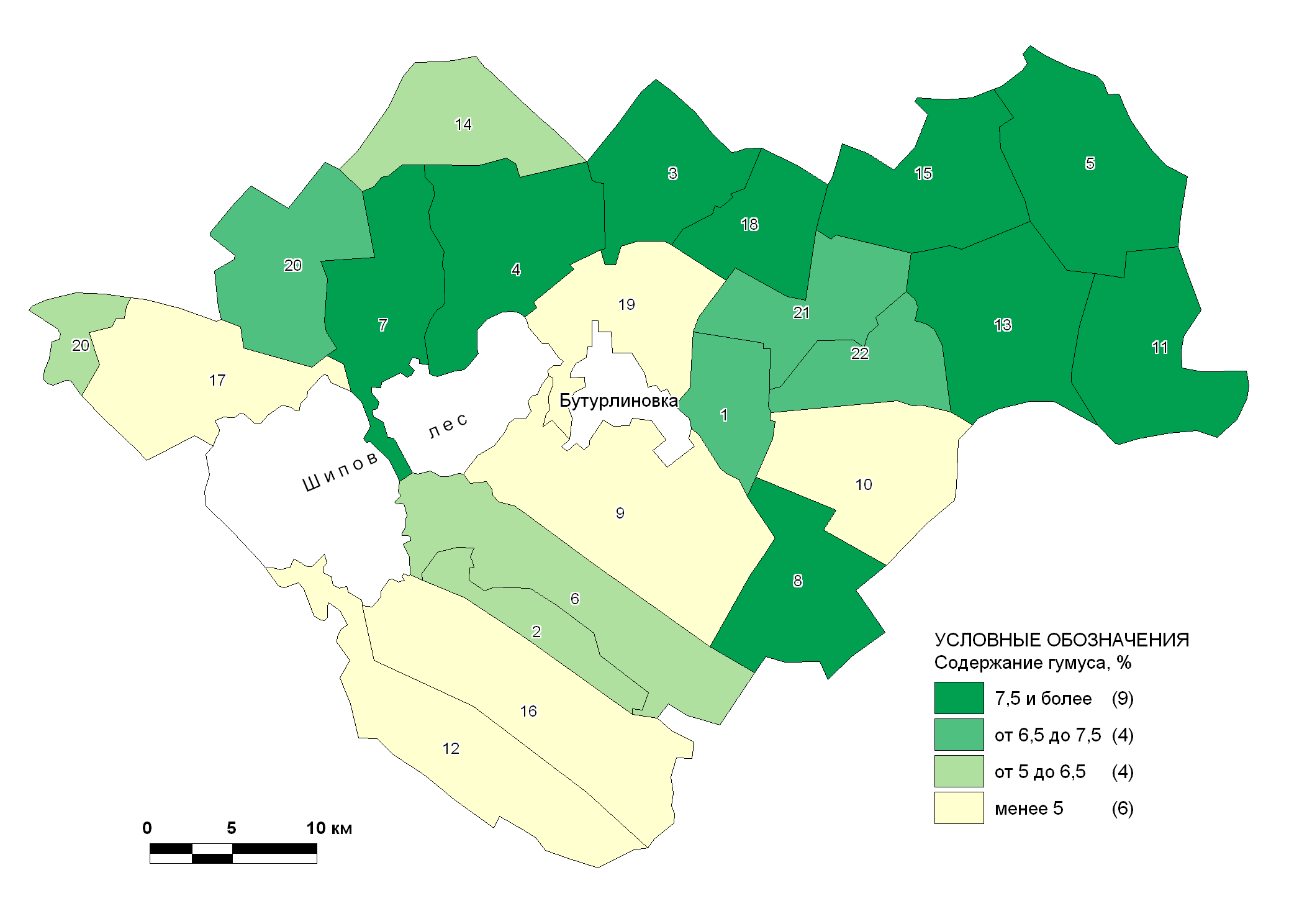

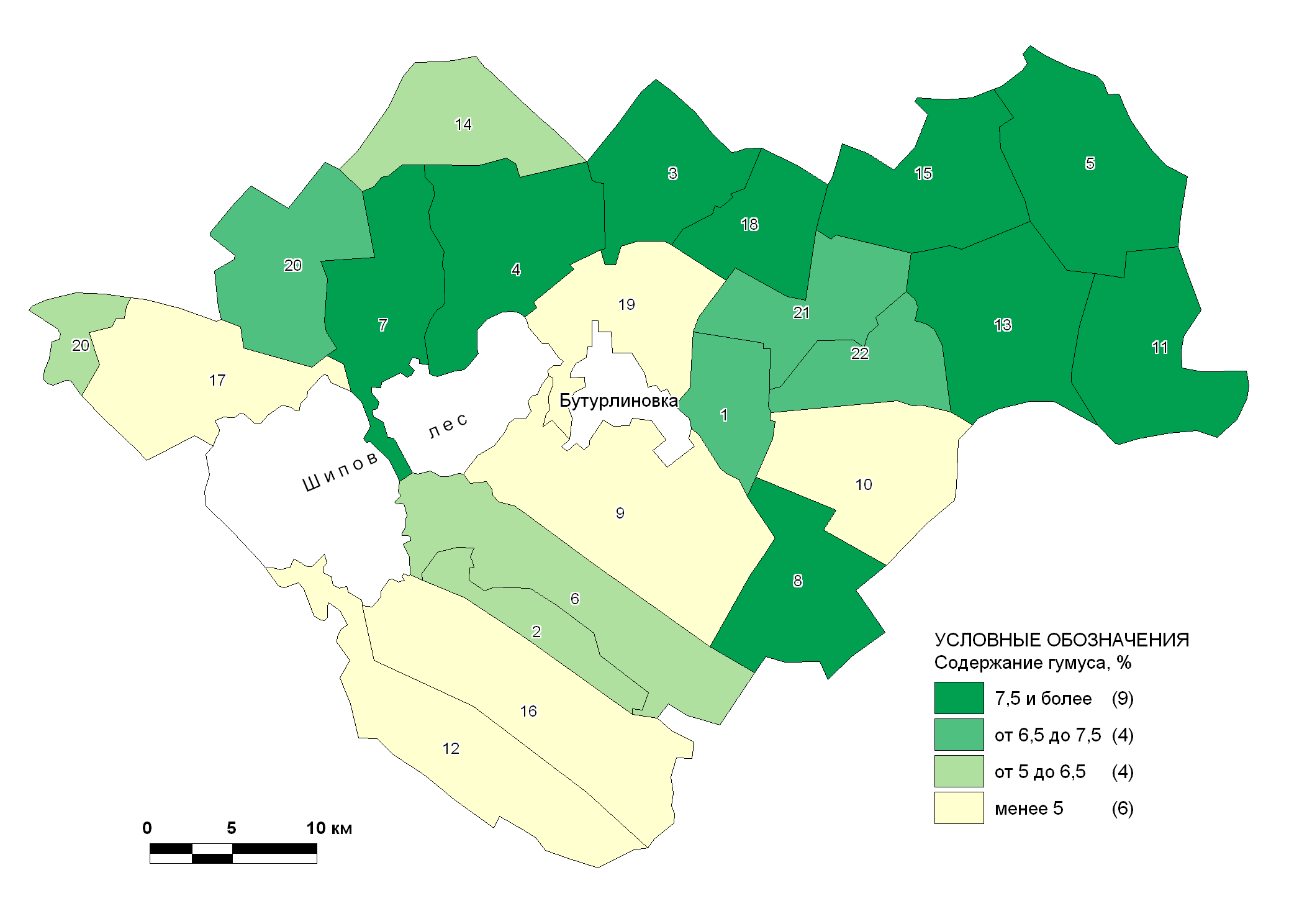

Так, для плакорного типа местности значительное влияние оказал процесс снижения экологического разнообразия. В агрокультурный период здесь на смену водораздельным и байрачным дубравам, типчаково-ковыльно-разнотравным степям, луговым западинам пришли более простые по структуре, однообразные полевые и ленточные антропогенные ландшафты. В результате почти полной (до 90 %) распашки плакорных земель, интенсивной вырубки лесов, систематического нарушения севооборотов произошло обеднение состава растительного и животного мира, изменение естественного процесса оборота веществ. В таких условиях в почвах снизилось не только содержание гумуса, но и общая масса органических веществ. (Приложение 6) Содержание гумуса в хозяйствах Бутурлиновского района.

Экологичсское состояние ухудшается и в связи с приуроченностью к нему ряда отстойников сахарных заводов, в том числе Бутурлиновского и Нижне-Кисляйского. Они не только выводят из сельскохозяйственного оборота плодородные земли, но и загрязняют подземные грунтовые воды и в итоге осложняют экологическую ситуацию в реках Битюг, Осередь, Толучеевка.

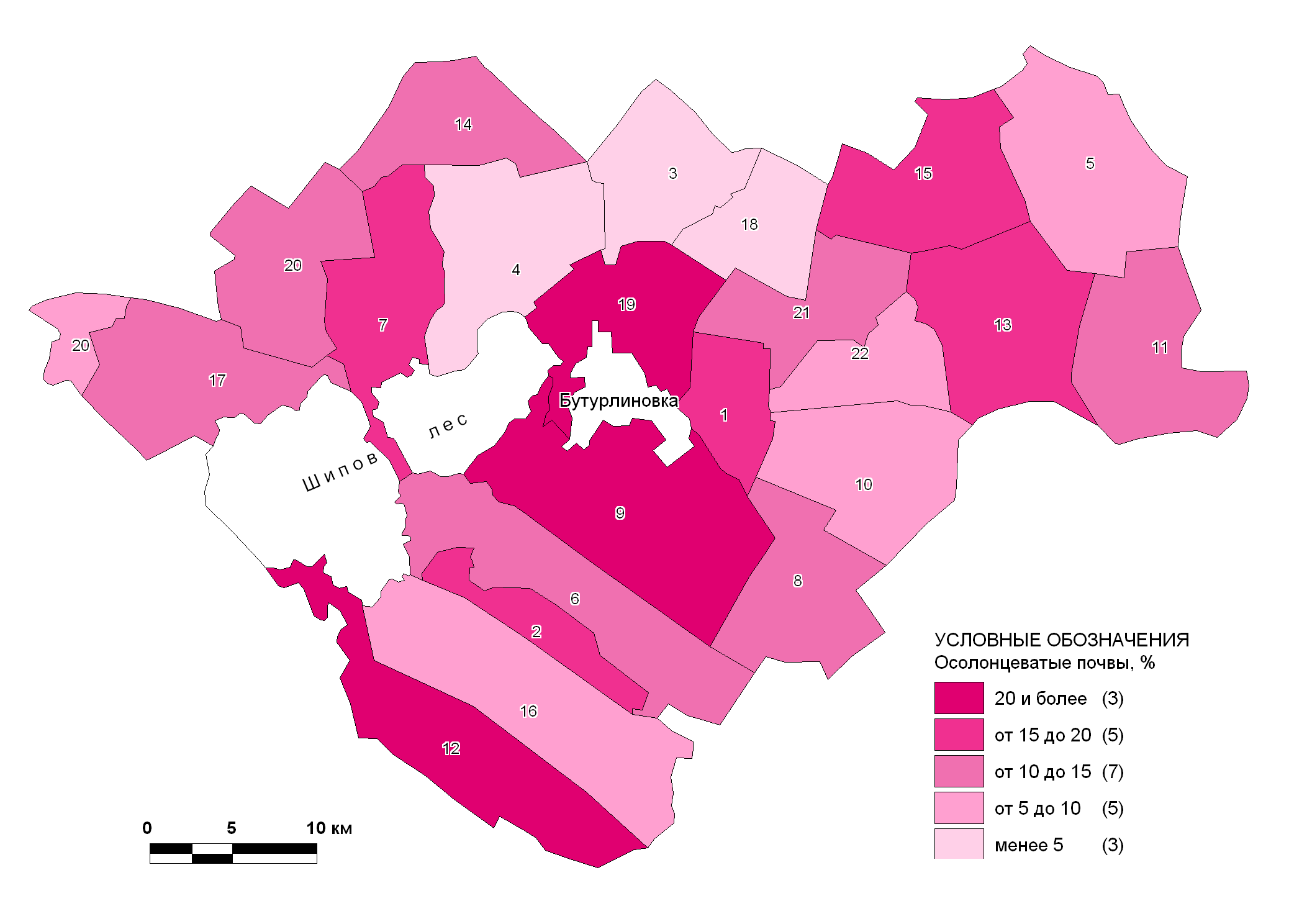

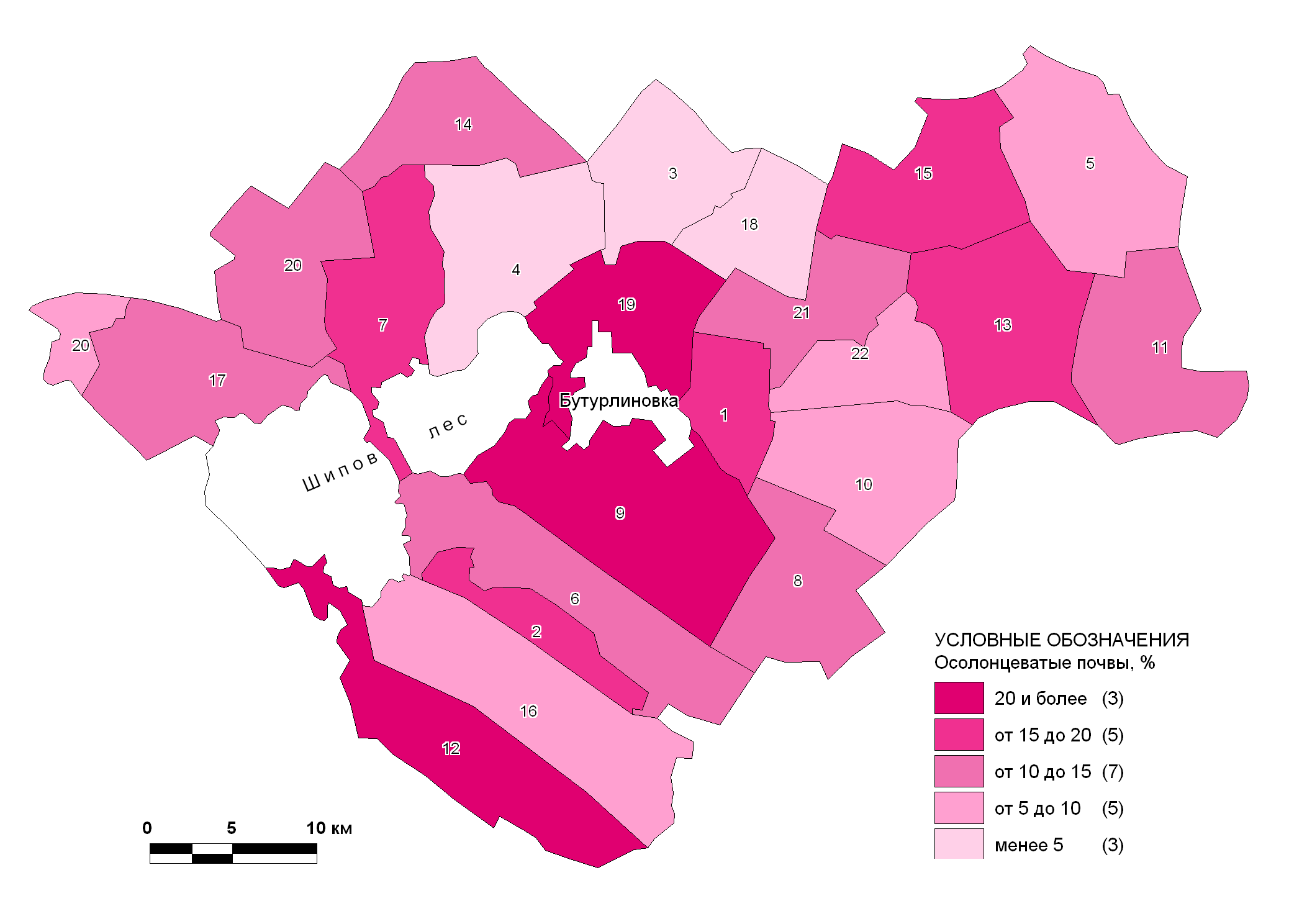

В верховьях некоторых балок севера Калачекой возвышепности имеются благоприятные гидрогеологические условия для строительства ложбинных прудов. Здесь сохранились от размыва палеогенные глины с низкой инфильтрационной способностью, с приуроченным к ним горизонтом грунтовых вод. Создание мелководных, зачастую пересыхающих прудов, имеющих низкую хозяйственную ценность способствует повышению уровня грунтовых вод и усилению процесса образования солонцов и заболоченных участков (мочажин). (Приложение 7) Уровень осолонцевания земель.

Подобные проблемы характерны и для междуречного недренированного типа местности. Наблюдающийся, например, по окраине Шилова леса, подъем грунтовых вод до критического (около 2 м) уровня приводит к усилению процесса заболачивания и солонцеобразования. Солонцовые участки со слабой минерализацией грунтовых вод активно заселяются древесными породами.

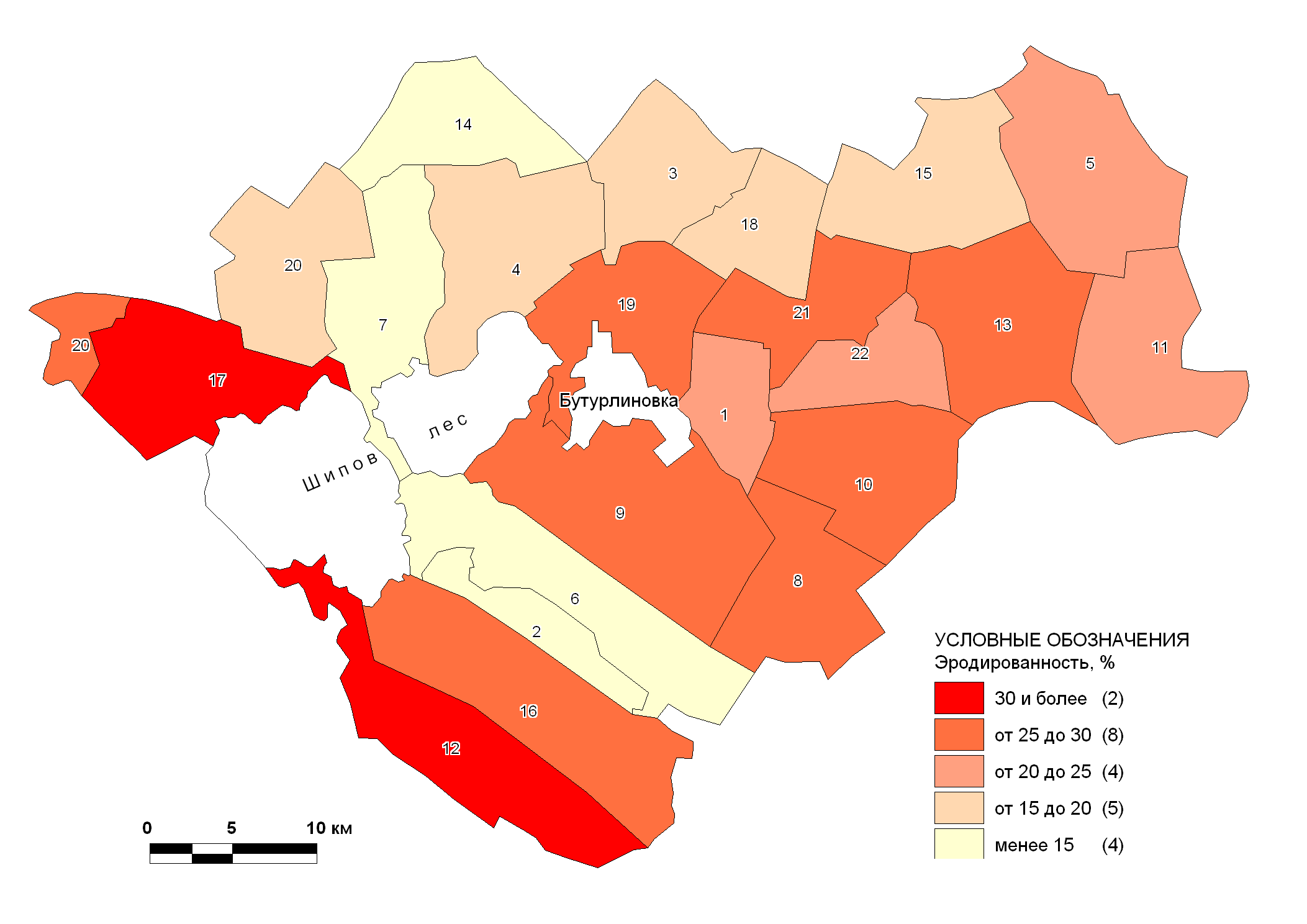

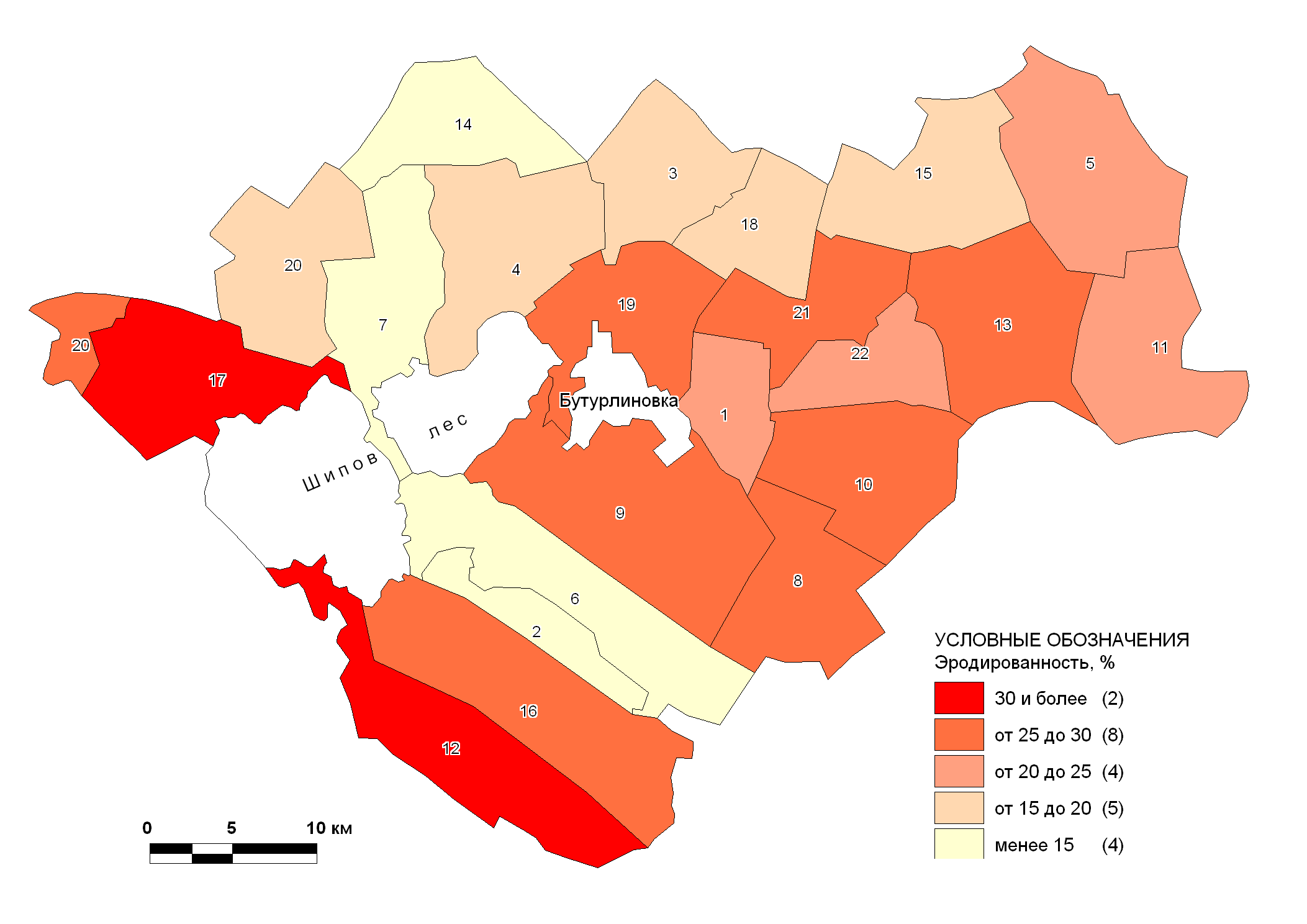

Склоновый тип местности можно отнести к категории среднепре-образованных ландшафтов. Хозяйственная деятельность здесь проявляется, главным образом, в распашке прибалочных склонов, днищ крупных балок, интенсивном выпасе скота (35 — 40 голов крупного рогатого скота на 100 га сельскохозяйственных угодий), что приводит к различным стадиям дигрессии склоновых ландшафтов. Влияние антропогенных факторов в сочетании с естественными (малая устойчивость покровных, в том числе лессовидных, отложений к эрозии; значительная глубина базисов эрозии; достаточно сильная горизонтальная расчлененность; ливневый характер осадков) определяет наличие значительных площадей смытых земель. При движении с севера на юг их процент возрастает с 10 — 20 до 20 — 35. (Приложение 8) Интенсивность почвенной эрозии.

Современное состояние ландшафтов пойменного типа местности определяется, с одной стороны, большей по сравнению с другими типами местности сохранностью естественных природных комплексов (лугов, лесов), с другой — активной антропогенной деятельностью. Поймы Битюга, Осереди, Толучеевки во все большей степени подвергаются распашке. Распашка отдельных участков пойм, включая прирусловые полосы с песчаными и супесчаными почвами, в условиях повышенной динамичности аллювиального процесса вызывает деградацию в целом плодородных пойменных земель.

Особое значение в последние годы приобрели стоки крупных животноводческих комплексов и ферм, расположенных в пределах пойменного типа местности. В этих стоках много органических веществ и болезнетворных организмов. Попадая в водоемы и на почву, неочищенные и необеззараженные стоки вызывают загрязнение среды и гибель ряда водных животных.

Наличие на территории района достаточно многочисленных шоссейных дорог, также оказывает негативное воздействие на окружающие ландшафты. Полосы вдоль трасс шириной до 250 м подвергаются интенсивному загрязнению токсическими соединениями свинца, канцерогенными веществами и т.п. Кроме того, здесь активизируются деструктивные экзогенные процессы.

Локальное, но вместе с тем весьма глубокое, затрагивающее литогенную основу, воздействие на ландшафтные комплексы оказывает открытая добыча полезных ископаемых. В пределах северной части Калачской возвышенности (в районе г. Бутурлнновка) располагается целый ряд карьеров по добыче глин и суглинков, карбонатных пород, песков.

Таким образом, экологические проблемы Бутурлиновского района довольно типичны для Воронежской области. В целом, экологическое состояние района можно оценить как вполне удовлетворительное. Тем не менее необходимы значительные усилия по воспроизводству природно-ресурсного потенциала этой территории.

Основная проблема – почвенная эрозия - должна решаться комплексно на всей водосборной площади. Так, осуществление комплекса противоэрозионных мероприятий в приводораздельной части, где эрозия практически отсутствует, позволит существенно снизить сток воды и смыв почвы и, таким образом, ослабить интенсивность эрозии на нижележащих частях склона. Однако, их внедрение должно происходить в комплексе с учетом особенностей территории и возможных последствий.

Таким образом, формирование экологически устойчивых агроландшафтов предусматривает следующие мероприятия:

1) Мелиоративные организационно-хозяйственные: создание системы севооборотов, структуры угодий и посевных площадей, определение очагов деградации почв, консервация деградированной пашни и других угодий, создание энтомологических заказников, кормовых полей для диких животных, создание экологических ниш, миграционных коридоров, создание островных луговых участков и межников на полях для фауны.

2) Водомелиоративные: орошение, осушение, обводнение пастбищ, противоэрозионные пруды и водоемы, прибрежные лесополосы, водоохранные зоны, западины (мочажины, блюдца), обустройство родников.

3) Агромелиоративные мероприятия: ограничение применения тяжелых почвообрабатывающих машин, буферные полосы из многолетних трав, севообороты полевые, пропашные, почвозащитные, почвозащитные технологии (переход от отвальной к безотвальной вспашке), сокращение объемов применения пестицидов, обработка поперек склонов.

4) Лесомелиоративные мероприятия: лесные насаждения на пашне до 5%, полезащитные лесные полосы, стокорегулирующие лесные полосы, прибалочные лесные полосы, приовражные лесные полосы, насаждения на откосах, сплошное облесение, кустарниковые кулисы, насаждения по днищам оврагов, облесение конусов выноса в оврагах, илофильтры по днищу балок, водоохранные лесные полосы.

5) Гидромелиоративные мероприятия: сооружения противоэрозионных прудов, водозадерживающих валов, донных сооружений, дамб-перемычек, распылителей стока, прерывистых валов-канав на ложбинах, нагорных и ловчих канав, быстротоков, перепадов, консольных сбросов.

В узком смысле, это комплекс мероприятий по повышению эффективности использования земель, который включает в себя, повышение общей культуры земледелия, совершенствование структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур, борьба с вредителями, болезнями и сорняками, совершенствование агротехники возделывания культур и угодий, рациональное использование сельскохозяйственной техники.

II. Экспериментальная часть.

2.1 Социологический опрос.

А интересно, есть ли у нас в Михайлове люди, довольные своими урожаями?

Проведем социологический опрос.

Есть ли у вас приусадебный участок?

Да - 50

Нет – 10

Как вы его используете?

Выращивание овощей – 39

Никак - 11

Довольны ли вы урожаем?

Нет - 35

Да, есть о чем подумать!

2.2 Извечный русский вопрос «Что делать?»

Что же делать?

Покупать почву в магазине – очень дорого!

Отказаться от выращивания растений – очень грустно!

Выход один – вести работы по улучшению плодородия почвы!

Советы по улучшению плодородия почвы:

Для улучшения песчаных видов почв внесите в них при обработке торф, компост или скошенную траву, это позволят пополнить запас питательных веществ в почве.

В улучшении почвы используйте обязательно перепревший навоз, для того чтобы корни растений не «сгорели». Для глинистых почв используйте конский навоз или овечий, он быстрее разлагается, а для песчаных – свиной или коровий.

Необходима осенняя перекопка почвы вслед за уборкой той или иной культуры. При этом заделывают органические и часть минеральных удобрений. Лучшие результаты дает ранняя перекопка почвы (август—сентябрь), так как в этот период еще тепло, разрыхленная почва хорошо накапливает влагу и питательные вещества.

Мульчирование — один из эффективнейших приемов ухода за растениями в период их вегетации. Суть его состоит в том, что междурядья и ряды растений укрывают перегноем, компостами, опавшей листвой, опилками, стружками, а также плотной бумагой (лучше всего из бумажных мешков, так называемая крафт-бумага). Нельзя применять газетную бумагу, так как овощи могут загрязняться свинцом из типографской краски.

III. Заключение

Почве принадлежит важная роль и в природной среде обитания человека. Прежде всего потому, что почва - основное средство сельскохозяйственного производства, относящееся к категории невозобновимых природных ресурсов.

В научно-исследовательской работе были поставлены следующие задачи:

1. Дана подробная физико-географическая характеристика с. Ершовка.

Рассмотрены особенности рельефа, климата, внутренних вод, а также растительный и животный мир. Именно данные физико-географические показатели влияют на образование почвы.

2. Ознакомление с понятием почва.

Почва — сложное тело, состоит из твердой (минеральной и органической), жидкой (почвенный раствор) и газообразной (почвенный воздух) фаз.

Органическое вещество в нормально развитых почвах представлено в основном гумусом — сложным комплексом органических веществ, которые накапливаются в результате, почвообразовательного процесса и находятся в постоянном взаимодействии с минеральной частью почвы. Кроме гумуса, органическое вещество включает свежие и частично разложившиеся остатки растений и животных, а также ткани живых и мертвых организмов.

3. Проведена работа по определению механического состава почвы.

Для определения механического состава почвы были взяты образцы с различных участков сельского округа. Наиболее распространенной почвой в округе является легко суглинистая и среднесуглинастая.

Механический состав почв необходимо учитывать при хозяйственном использовании их. Большинство растений хорошо растет на почвах среднего механического состава. Кукурузу, картофель, арбузы, томаты лучше возделывать на легкосуглинистых и супесчаных почвах, а пшеницу, овес, свеклу и капусту — на средне- и тяжелосуглинистых

4. Дана характеристика экологического состояния почвы.

Загрязнение почвы - это попадание в почву разных химических веществ, токсикантов, отходов сельского хозяйства и промышленного производства, коммунально-бытовых предприятий в размерах, которые превышают их обычное количество, которое необходимо для участия в биологическом круговороте грунтовых экологических систем.

Классификация загрязнения почвы в разных источниках достаточно разнообразна. Основными загрязнителями почвы Ершовки является: бытовой мусор, пестициды и биологическое загрязнение.

Литература.

| 1.Аверчинкова О.Е. Профессиональная ориентация в предпрофильной подготовке школьников/ О.Е. Аверчинкова// Профильная школа.- 2004.-№2.-с. 44- 48. |

| 2.Артанова Л.К. Профильное обучение: опыт, проблемы, пути развития/ Л.К. Артемова// Школьные технологии.- 2003.-№4.- с. 22-31. |

| 3.Атлас Воронежской области / Под. Ред. Н. Н. Ермоленко. – Воронеж, 1994. – 48 с. |

| 4.Ахтырцев, Б.П. Почвенный покров Среднерусского Черноземья / Б.П. 5.Ахтырцев, А.Б Ахтырцев. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1993.– 216 с. |

| 6.Ахтырцев А.Б. Гидроморфные почвы и переувлажненные земли лесостепи Русской равнины: монография / А.Б. Ахтырцев. – Воронеж: ВГПУ, 2003- 224 с |

|

|

| 7.Влазнев А.И. Профильное обучение: варианты решения/ А.И. Влазнев, В.А. Филимонов// Профильная школа.- 2004.- №2.-с.39-42. |

| 8.Волков С.Н. Основы землевладения и землепользования: Учеб. пособие / С.Н. Волков. – М.: Колос, 1992. – 144 с. |

|

|

| 9.География Воронежской области / [под ред. В.В. Подколзина]. – Воронеж: ВИПКРО, 1994. – 111 с. |

| 10.География Воронежской области: учебное пособие / Ю.А. Нестеров, В.В .Подколзин и др. – Воронеж: ВГПУ, 1998. – 160 с. |

| 11.Герасименко, В.П. Рекомендации по регулированию почвенно-гидрологических процессов на пахотных землях / В.П. Герасименко, М.В. Кумани / ВНИИЗиЗПЭ, под ред. В.М. Володина. – Курск, 2000. - 108 с. |

| 12.Доклад о состоянии и использовании земель Воронежской области в 2012 году / Управление Роснедвижимости по Воронежской области. – Воронеж, 2013. – 123 с. |

| 13.Долгополов, А.Я. Комплексная оценка состояния земель в районах с интенсивным антропогенным воздействием на природную среду / А.Я. Долгополов, В.М. Смольянинов, Т.В. Овчинникова. - Воронеж: Изд-во Воронежск. госагроун-та, 1997. - 125 с. |

| 14.Житин, Ю. И. Ландшафтоведение: Учебное пособие / Ю.И. Житин, Т.М. Парахневич; под ред. Ю.И. Житина. – Воронеж: ВГАУ, 2003. – 218 с. |

| 15.Иванов, В.Д. Оценка почв: Учебное пособие / В.Д. Иванов, Е.В. Кузнецова. - Воронеж: ФГОУ ВПО ВГАУ, 2004. - 287 с. |

Приложение 1.

Географическое положение Бутурлиновского района.

Приложение 2.

Геологический разрез территории Бутурлиновского района.

Приложение 3

Природные комплексы Бутурлиновского района

Приложение 4.

Структура земель сельскохозяйственного назначения.

| № п/п | Типы угодий | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе, га: | фонд перераспределения земель, га |

| 1 | Общая площадь | 142241 | 1035 |

| 2. | Сельскохозяйственные угодья, всего | 129924 | 270 |

|

| в том числе: |

|

|

| 2.1. | пашня | 104397 | 118 |

| 2.2. | залежь | 2522 | 55 |

| 2.3. | многолетние насаждения | 1211 |

|

| 2.4. | сенокосы | 1823 | 30 |

| 2.5. | пастбища | 19971 | 67 |

| 3. | Лесные площади, всего | 325 |

|

|

| в том числе |

|

|

| 3.1. | не покрытые лесами | 325 |

|

| 4. | Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд | 4504 |

|

| 5. | Под водой | 1245 | 406 |

| 6. | Земли застройки | 566 | 159 |

| 7. | Под дорогами ,всего | 1163 |

|

|

| в том числе |

|

|

| 7.1. | грунтовыми | 1163 |

|

| 8. | Болота | 361 | 3 |

| 9. | Нарушенные земли | 7 | 2 |

| 10 | Прочие земли, всего | 4146 | 195 |

|

| в том числе |

|

|

| 10.1 | пески | 14 |

|

| 10.2 | овраги | 2103 | 179 |

| 10.3 | другие земли | 2029 | 16 |

По данным администрации Бутурлиновского муниципального района.

Приложение 5.

Структура земель населённых пунктов.

| № п/п | Виды функционального использования земель | Земли населенных пунктов, в том числе: |

| всего, га | городских населенных пунктов | сельских населенных пунктов |

| 1. | Общая площадь | 17901 | 5117 | 12784 |

| 2. | Сельскохозяйственные угодья, всего | 9917 | 2150 | 7767 |

|

| в том числе |

|

|

|

| 2.1. | пашня | 5492 | 1584 | 3908 |

| 2.2. | залежь | 64 |

| 64 |

| 2.3. | многолетние насаждения | 414 | 10 | 404 |

| 2.4. | сенокосы | 657 | 289 | 368 |

| 2.5. | пастбища | 3290 | 267 | 3023 |

| 3. | Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд | 503 | 63 | 440 |

| 4. | Под водой | 204 | 30 | 174 |

| 5. | Земли застройки | 3089 | 1659 | 1430 |

| 6. | Под дорогами, всего | 2650 | 780 | 1870 |

|

| в том числе |

|

|

|

| 6.1 | грунтовыми | 1870 |

| 1870 |

| 7. | Болота | 98 | 96 | 2 |

| 8. | Прочие земли, всего | 1440 | 339 | 1101 |

|

| в том числе |

|

|

|

| 8.1. | пески | 3 |

| 3 |

| 8.2. | овраги | 479 | 189 | 290 |

| 8.3. | другие земли | 958 | 150 | 808 |

По данным администрации Бутурлиновского муниципального района.

Приложение 6.

Содержание гумуса в хозяйствах Бутурлиновского района.

Приложение 7.

Уровень осолонцевания земель.

Приложение 8.

Интенсивность почвенной эрозии.

19