18

Краснодарский край, Успенский район, село Коноково

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 муниципального образования Успенский район

Исследовательская работа

Эколого-краеведческий путеводитель

по населенному пункту село Коноково

Автор работы:

Бовтунов Максим

11 класс

МАОУ СОШ №4 с. Коноково

Руководитель работы:

Каменецкая Светлана Сергеевна,

учитель биологии и химии

с. Коноково, 2018 г

Содержание

1. Введение

2. Остановка № 1. «Музей боевой и трудовой славы»

3. Остановка№2. «Народный хор «Журавушка

4. Остановка №3. «Берег реки Кубань»

5. Остановка № 4. «Парковая зона».

6. Заключение

7. Приложение 1

8. Список литературы

Эколого-краеведческий путеводитель

по населенному пункту село Коноково.

Введение

Как мало мы знаем о тех местах, где живём. Нам предоставляется возможность познать то, о чём мы не знаем, и обратить внимание на то, мимо чего мы проходим ежедневно и не ценим.

Каждый уважающий себя человек должен знать и любить свою малую Родину. Нельзя жить в поселке и не знать его историю.

Этот путеводитель рекомендуется для всех, кто не равнодушен к сельской местности, к ее истории, укладу жизни, чтобы люди по-новому взглянули на село, поняли, в каком красивом и богатом традициями месте мы живём.

Цель составления путеводителя:

Познакомиться с историей села и природным наследием участков, расположенных по берегам реки Кубань.

Гипотеза: я считаю, что изучение истории и природы малой родины способствуют воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения.

Новизна моей работы в том, что я решил совместить исторические исследования с изучением природы и представить свою работу в виде туристического путеводителя.

Поставили задачи:

1.Изучить историческое прошлое села и участков, расположенных по берегам реки Кубань.

2.Провести элементарное исследование распространенных растений нашей местности.

3.Привлечь внимание учащихся к истории малой родины и охране её растений.

Объект изучения: архивный материал музея боевой и трудовой славы, степные участки по берегам реки Кубань в окрестностях села Коноково.

Методы исследования:

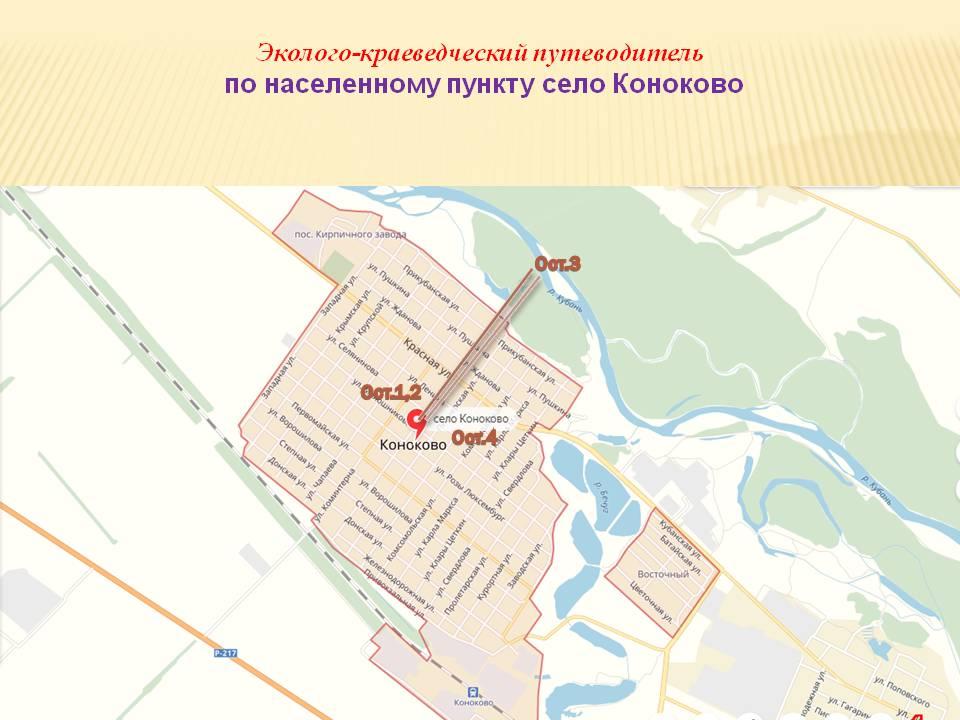

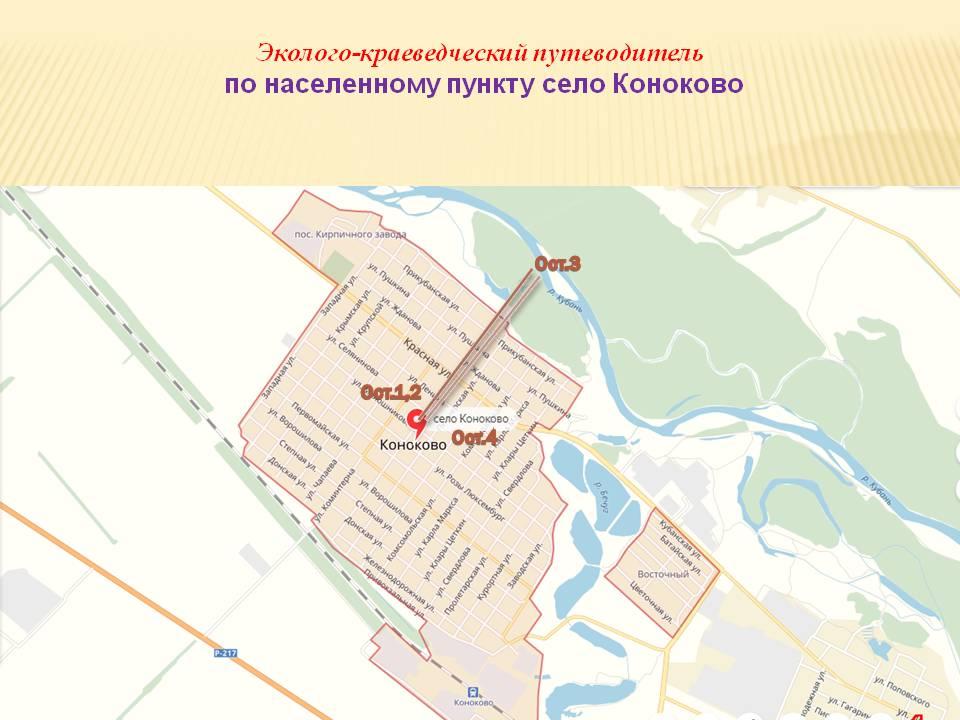

Предлагаем всем пройти по составленному нами маршруту.

Наш маршрут предполагает четыре остановки: «Музей боевой и трудовой славы», «Народный хор «Журавушка», «Берег реки Кубань», «Парковая зона».

Географическое положение

Для того, чтобы вы сориентировались, где располагается мое село, я хочу вам рассказать о его географическом положении.

Село расположено на левом берегу Кубани, при впадении в неё левого притока Бечуг, в степной зоне, в 4 км северо-западнее районного центра — села Успенского, в 18 км юго-восточнее города Армавир.

Протяженность села с севера на юг — 8 км, с востока на запад — 9 км. Граничит с северо-востока — с Убеженским сельским поселением, с юго-востока — с Успенским и Урупским сельским поселением, с юго-запада — с Урупским сельским поселением и городом Армавир, с северо-запада — с Вольненским сельским поселением и город Армавир.

Остановка № 1 «Музей боевой и трудовой славы»

В центре нашего села находится сельский дом культуры «Юбилей». 11 ноября 2017 года дом культуры отметил 50 лет со дня основания. На территории ДК «Юбилей» расположен Музей боевой и трудовой славы. Все жители села знают о нём. В музее хранятся архивные материалы о Великой Отечественной войне, о истории создания села Коноково, о биографии героев Великой Отечественной войны, символы села Коноково, а также военная утварь и одежда. Музей боевой и трудовой славы постоянно принимает гостей: школьники, ветераны, летчики, военные и просто жители села Коноково, кому не безразлична история и культура своей Малой Родины.

Остановка №2. Народный хор «Журавушка»

В 2017 году отметил свой тридцатилетний юбилей хоровой коллектив «Журавушка» села Коноково, первый в Успенском районе получивший высокое звание «народного самодеятельного коллектива». Судьба каждой из участниц хора достойна отдельного большого рассказа, но всех их объединяет преданность своей малой родине, многолетний добросовестный труд и, конечно, любовь к песне, народному творчеству, в котором можно выразить все, чему радуется сердце или чем печалится.

Хор был создан в 1987 году, в непростое перестроечное время, когда рушился привычный уклад жизни в нашем великом Советском Союзе, казавшемся незыблемым, и приходили новые реалии. Но именно тогда первых участниц хора, переживших годы военного лихолетья, трудное военное и послевоенное детство, объединила любовь к песне. Вдохновительницей и создательницей коллектива стала Лидия Ивановна Герасименко. Под ее руководством уже через два года «Журавушка» принимала участие в краевом фестивале «Золотое яблоко», который был показан по одному из центральных каналов и принес участницам большую популярность и немало откликов из самых отдаленных уголков нашей страны.

Сегодня хор «Журавушка» — не просто коллектив единомышленников, который ведет активную творческую деятельность, даря землякам минуты радости, а большая дружная семья, где можно поделиться друг с другом и радостью, и болью.

«Журавушка» демонстрирует пример жизни людей, воодушевленных музыкой, бережно сохраняющих лучшие традиции песенного народного творчества.

Сегодня на счету у хора большое количество дипломов и грамот. Без «журавушек» не обходится ни одно мероприятие в селе Коноково, для которого они стали визитной карточкой. Участницы хора могут дать фору многим молодым исполнителям по коллективному долголетию и сплоченности.

Руководитель хора — Александр Николаевич Березовский — в августе этого года отметит 45-летие творческой деятельности. Песенное творчество — настоящая и самая большая любовь в его жизни.

В замечательной песне, написанной Александром Березовским на стихи Георгия Золотова «Ты чаруешь меня красотою своей», есть такие строки:

Если больно душе от забот

и тревог,

И от горьких обид сердце

холодом тронет,

Возвращайся скорей

в свой родной уголок

И кубанской воды вновь

испей из ладоней.

Пусть она окропит

животворной струей

И омоет твои все

душевные муки.

И ты вспомнишь тогда,

как далекой порой

Врачевали тебя

материнские руки…

Остановка №3. «Берег реки Кубань»

Село Коноково расположено на левом берегу Кубани. Это одна из крупнейших водных потоков страны. На карте ее можно найти без особого труда. Географически она располагается в северной части Кавказских гор. Начиная свое движение с Карачаево-Черкесского края, река течет по территории трех областей: Ставрополя, Адыгеи и Краснодара. Общая площадь бассейна водотока – почти 58 000 км². Свое начало Кубань берет у подножья горы Эльбрус. Далее она стекает вниз по горам и равнинам. А уже через 870 км впадает в воды Азовского моря.

Кубанская дельта широкая, часто с заболоченными местами. Но между тем она уникальна в своем роде. Дело в том, что на юге дельта выходит уже не только к Азовскому, но и к Черному морю. Многочисленные лиманы и озера, островки, плавни, протоки с заросшими камышами, тростниками находятся на территории дельты. Местные жители знают, что там, где река Кубань, всегда можно встретить уникальных представителей флоры и фауны, которые поражают своим разнообразием.

Первое растение, о котором мне хочется рассказать это

Ежеголовник Spargánium

Ежеголовник – многолетнее травянистое растение. Отличается яркими сочными оттенками зелени и круглыми колючками цветов, за которые и получил свое название. Это растение выделено не только в отдельный вид, но и имеет собственное семейство ежеголовниковых. Относится к классу однодольных отдела покрытосеменных растений. Всего насчитывают более 20 разновидностей, обитающих в прибрежных водах или лесной чаще.

Корневая система у ежеголовника нитевидная, сильно разветвленная. Стебли тонкие травянистые, в высоту достигают 20-80 см. Могут быть плотными стоячими или мягкими плавающими. Листва вытянутая ярко-зеленого цвета. Максимальная длина листьев составляет 2 м при ширине от 3 мм до 3 см. Листья немного длиннее стебля, они сидячие, часто мясистые или имеют форму мягких лент. Верхние листочки значительно короче нижних. Вдоль всей наземной части растения проходят мельчайшие канальца-воздуховоды для обеспечения дыхания.

Цветы сидячие или имеют короткие цветоножки, собраны во множественные соцветия шаровидной формы. Диаметр такого шарика в период цветения составляет 1,5 см, а при созревании семян достигает 2,5 см. Плоды имеют небольшие колючки, за что ежеголовник и сравнивают с ежом.

Шарообразные головки располагаются на стебле в форме колосовидного, иногда разветвленного соцветия, высотой до 70 см. У разных сортов они располагаются скученно или на расстоянии. Цветение начинается в середине августа или начале сентября.

Плоды растения созревают осенью и сами высыпаются. Благодаря губчатой структуре они долго держатся на поверхности воды (от 6 до 15 месяцев), что способствует распространению растения. Опустившись на дно, семена прорастают.

Ежеголовник отличается высокими декоративными свойствами. Его яркая мягкая зелень оживит прибрежную зону естественных и искусственных водоемов. Может использоваться как солитер или в комбинации с более крепкими и темными земноводными растениями.

Кроме декоративного он имеет и практическое назначение, ведь корни укрепляют прибрежные слои почвы, а побеги способствуют очищению воды. Кусты отличаются слабой токсичностью, поэтому подходят в качестве кормовой культуры для водоплавающих птиц, а также нутрий и ондатр. Пчеловоды же ценят эту водную растительность как хороший перганос.

Нельзя обойти вниманием и повсеместно растущую в наших краях

Полынь горькую

в народе (нехворошь, дурнопьян)

Семейство Астровые (Сложноцветные) AsteraceaeDumort. (Compositae),

Род Полынь Artemisia L.

Биологическая группа.

Стержнекорневой многолетник.

Считалось, что полынь охраняет от дурного влияния и несчастья.

Русское название полынь произошло от славянского «полети» — гореть, опять-таки из-за очень горького вкуса, от которого во рту горит.

На Руси — это обрядовое растение. В начале лета праздновали девичий праздник Семик. В этот день молодежь «гоняла русалок». Девушки весь день носили полынь у себя под мышками для предохранения от ведьм и русалок. Увидев девушку с растрепанными волосами, на вопрос ее: «Что у тебя в руках?» нельзя отвечать «мята» или «петрушка», иначе русалка защекочет до смерти. Нужно сказать «полынь» — и русалка тотчас исчезнет. Кроме того, в праздник полынь служила приворотным зельем, стоило только во время игр хлестнуть избранника стеблями полыни.

У многих поэтов и писателей полынь ассоциируется с образом Родины.

Трогательные строки посвятил полыни современный поэт А.Малышко:

В степи былинной где-то кони мчат,

Над степью в небе лебеди кричат

И свист стрелы, пронзительный и злой,

Полынь трава, ты слышишь над собой.

А ты встаешь из-под крутых копыт,

Свой стойкий дух, как иллюзорный щит,

Вновь поднимаешь, богатырь былинный,

Ты, дерзкий куст, мой горький куст полынный!

В старину считалось, что полынь впитала в себя всю горечь людских страданий, и поэтому нет травы горше полыни. Древнеримский поэт Овидий писал: «Печальный полынь торчит по пустынным полям, горькое растение соответствует своему месту». За горечь полынь названа вдовьей травой, и сама она стала олицетворением горечи:

«горька, как полынь», — часто говорим мы. О ней сложены поговорки:

Полынь после меду горче самой себя,

Чужая жена — лебедушка, а своя — полынь горькая,

Речи как мед, а дело — как полынь.

Но это очень ценное лекарственное растение. Для лечения болезней полынь используют с глубокой древности. Плиний писал, что путник, имеющий при себе полынь, не почувствует усталости в дальней дороге. Ее применяли при желудочных и разных заболеваниях, в качестве мочегонного и глистогонного средства, при лихорадке и т. п. Авиценна рекомендовал ее при морской болезни. Он говорил о ней: «...Это прекрасное, удивительное лекарство (для аппетита), если пить ее отвар и выжатый сок десять дней», отзывался о ней как о сильнейшем противоядии, а также считал, если развести чернила соком полыни, мышь не будет грызть написанную ими книгу. Очевидно, эта проблема была актуальной и тысячу лет назад.

Ну а у нас в степной зоне полыни очень много! Я советую познакомится с местообитанием и этого растения.

Подорожник

Царство: Plantae (Растения)

Тип/Отдел: Angiosperms (Покрытосеменные )

Класс: Magnoliopsida (Магнолиопсиды, двудольные)

Отряд/Порядок: Lamiales (Губоцветные)

Семейство: Plantaginaceae (Подорожниковые)

Род: Plantago (Подорожник )

Вид: Plantago major (Подорожник большой)

Уже из самого названия понятно, где обычно подорожник растет – около дороги, в лугах, в пустырях, на мусорных местах. А еще его название можно трактовать, как спутник того, кто идет по дороге. Подорожник –растение древнее, известное еще со времен Древней Греции и Рима, где врачи уже тогда использовали его для врачевания. Подорожник еще называют «слезы путников». Легенда гласит, что прошедшие долгие расстояния путники, растерли в кровь свои ноги и не могли дальше продолжать свой путь. Тогда они заплакали, а их слезы, упавшие на край дороги стали подорожником. Его листья они приложили к своим ранам и так исцелились и смогли продолжать свой путь.

Известно около 250 видов подорожника, но самый распространенный у нас вид подорожника – подорожник большой.

Трава подорожник. Лечебные свойства и применение

Как уже было сказано – самая известная и главная «полезность» подорожника – кровоостанавливающее, противовоспалительное, бактерицидное и ранозаживляющее действие. Причина такого полезного свойства – высокое содержание дубильных веществ и фитонцидов, которые и обеспечивают бактерицидный эффект, а еще наличие полисахаридов, способствующих быстрому заживлению и уменьшению воспаления.

Но на этом свойства подорожника не останавливаются.

Хорошо влияет на нервную систему – в зависимости от вида настоя способен тонизировать или наоборот – успокаивать и понижать артериальное давление.

Остановка «Парковая зона»

Мы находимся на территории парковой зоны нашего села. В центре парка находится памятник погибших солдат. Силами учащихся МБОУ СОШ №4 было высажено более 50 деревьев, среди которых березы, рябина, клен, акация, и др. Учащиеся ухаживали за этими деревьями. Деревца прижились, и зазеленела наша парковая зона, принося радость местным жителям. В настоящее время парковая зона расцвела и представлена разными деревьями с некоторыми мне хотелось вас познакомить.

Береза – символ России и вечной красоты нашей природы. Недаром о ней сложено столько песен и стихотворений.

Чуть солнце пригрело откосы

И стало в лесу потеплей,

Березка зеленые косы

Развесила с тонких ветвей.

Вся в белое платье одета,

В сережках, в листве кружевной

Встречает горячее лето

Она на опушке лесной.

Наряд ее легкий чудесен,

Нет дерева сердцу милей.

И столько задумчивых песен

Поется в народе о ней!

Он делит с ней радость и слезы,

И так уж она хороша,

Что кажется – в шуме березы

Есть русская наша душа.

В.А.Рождественский.

Русское слово «береза» очень древнее. Оно едино для всех славянских языков и восходит к понятию «белый» (по необыкновенному цвету коры).

В старину у славян год начинался не зимой, а весной, поэтому встречали его не елью, а березой. В это время земледельцы приступали к сельскохозяйственным работам, а береза распускалась первой зеленью, отсюда и древнерусское название апреля – «березозол».

Из древних летописей известно, что в те времена, когда славяне верили в лесных, водяных и небесных духов, была у них главная богиня по имени Берегиня, мать всех духов и всех богатств на земле, а поклонялись ей в образе священного белого дерева – березы.

Позднее в славянской мифологии береза почиталась как женский символ во время весеннего праздника Семика (отмечается в четверг на седьмой неделе после Пасхи). Береза воспринималась как существо живое, могущественное, способное исполнять желания. Девушки несли березе в лес яичницу, пироги, усаживались под деревом, съедали принесенное и обращались к березе с заветными просьбами. Верили, что та из девушек, которая в Семик сядет в тень березы, непременно в этом году выйдет замуж.

В этот день в селение вносили распустившуюся березу, «завивали» ее венками, украшали разноцветными лентами и ходили хороводом с песнями по улицам. Иногда березу одевали в женское платье и с песнями носили по деревне как олицетворение юности, весны. Или ее как символ женственности изображала самая красивая девушка, украшенная березовыми ветками с листвой.

У всех славянских народов береза – символ света, сияния, чистоты, женственности, иногда дерево начала.

Не случайно береза – один из главных образов народного поэтического творчества. В народных песнях, сказках, преданиях береза – символ весны и родины. Любимое дерево наделялось самыми ласковыми эпитетами. Ее называли стройной, кудрявой, тонкой, белой, пушистой, веселой, часто это юная девушка в зеленой косынке, и всегда это положительная героиня: то хранительница народных кладов, то заколдованная красавица, то мудрая крестьянская дочь, побеждающая в поединке со злыми силами.

Тесно увязан образ березы в народных приметах с сельским хозяйством.

Из березы течет много сока – к дождливому лету.

Когда береза перед ольхой лист распустит, лето будет сухое, если ольха вперед – мокрое.

Когда береза станет распускаться, сей овес.

Бесчисленны пословицы, поговорки, загадки, связанные с березой.

Береза не угроза – где она стоит, там и шумит.

Бела береста – да деготь черен.

Для врага и береза – угроза.

Береза ум дает (о розгах).

Стоят столбики беленые, на них шапочки зеленые.

Разбежались по опушке в белых платьицах подружки.

В белом сарафане встала на поляне.

А сколько у березы целебных свойств. Почки и листья заваривают как чай, его пьют при отеках, одышке, болезни печени. С березовыми почками принимают ванны. Самое же ценное – березовый гриб (чага), настоями которого лечатся при язвах, гастрите, раке. Полезен и березовый сок. Он утоляет жажду, тонизирует. Соком березы моют лицо при угрях и пигментных пятнах. Березовый веник – непременный атрибут русской оздоровительной бани. Береза – гостеприимное дерево.

Шиповник майский (шиповник коричный) (лат. Rosacinnamomea L.)

- кустарник, Семейство Розоцветные (Rosaceae).

Таким образом, он принадлежит к семейству образующему роду Шиповник, насчитывающему более 400 видов. Вообще, растения рода шиповник весьма разнообразны с ботанической точки зрения. Некоторые виды шиповника представляют собой настоящие деревья, имеются вечнозеленые виды. Любимый многими изысканный цветок - роза, является не самостоятельным биологическим видом, а сортом шиповника.

На территории России по разным подсчетам произрастает от 48 до 100 видов шиповника, многие из которых являются эндемиками, то есть имеют очень ограниченный ареал произрастания. Однако шиповник майский (шиповник коричный) является самым распространенным видом.

Шиповник майский представляет собой листопадный кустарник, достигающий в высоту 2 м. У него тонкие прутьевидные ветви, покрытые блестящей корой красно-коричневого цвета. Цвет старых, но еще не отмерших ветвей, буровато-коричневый.

Побеги шиповника усажены двумя типами шипов. Первые - серповидно изогнутые твердые шипы, которые располагаются обычно попарно в основаниях листовых черешков. Вторые, более многочисленные, обычно прямые или слегка изогнутые шипики, располагающиеся в нижних частях ветвей и на нецветущих побегах первого года. Цветоносные побеги имеют меньше всего шипов (вплоть до полного их отсутствия).

Продолжительность жизни побега - 4-5 лет.

Листья у шиповника сложные, непарноперистые, по бокам имеют от 3 до 7 пар эллиптических листочков. Листочки по краю зубчатые, длиной до 7 см. Черешки листьев имеют опушение, под которым нередко бывают скрыты железки.

Цветки у шиповника известны всем. Они крупные, диаметром от 3 до 7 см, собраны по 2-3. Все цветки шиповника имеют по 5 лепестков, а также пятираздельные чашечки. Лепестки от белого, бледно-розового до темно-красного цвета. Цветет шиповник майский с мая по июль. Продолжительность цветения отдельного цветка - 2-5 дней. Ветви первого года цветов не дают.

Наибольшей ценностью обладают плоды шиповника, которые созревают с августа по сентябрь (в зависимости от климатической зоны). Плоды по форме могут быть шаровидными, эллиптическими или сплюснутыми по полюсам, их цвет - от оранжевого до красного. Внутри плодов располагается несколько семян-орешков.

В саду расцвел шиповник,

Стал жёлтым куст колючий.

Я сел на подоконник,

По небу плыли тучи... А аромат чудесный

Стелился над землёю,

И этот цвет прелестный

Мне не давал покояю... Забыл я все проблемы,

Нависшие грозою,

Что тяготили бремя,

Не дав душе покоя. Смотрел я на шиповник,

Цветущий в ласках мая...

Колючий, как терновник

Бываю иногда я, Но стоит расцвести мне,

Душевно возродиться,

Как в хрупкий нежный ландыш

Могу я превратиться. Вот так же и шиповник,

Пока он весь колючий —

Как будто бы разбойник:

Такой же злой и жгучий. И только расцветая

Становится он нежным,

Ведь красота святая

Присуща и небрежным.

Волошин А.

Поэтический образ старинной народной сказки о спящей красавице возник из наблюдений за дикой розой - шиповником. Сказка о спящей красавице у некоторых народов так и называется "Дикая розочка".

Легенды

Давным-давно, когда человек ещё не называл себя царём природы, он посвящал дикой розе стихи и легенды. Одна такая легенда — о цветущем шиповнике— дошла и до нас: богиня любви Афродита, узнав о гибели на охоте своего возлюбленного Адониса, бросилась вслед за гонцом. Колючие кустарники царапали её кожу.

Капельки крови падали на ветки и превращались в алые бутоны. Так появился шиповник, куст которого в период цветения похож на огромный букет роз. Может, вы будете удивлены, но это и есть роза, только дикая.

По преданию, Сатана, будучи свергнут Богом с неба, задумал вновь подняться туда. Для этого он избрал шиповник, чьи прямые стволы с шипами могли служить ему как бы лестницей. Но Господь угадал его мысли и согнул стволы шиповника. И вот, с тех пор шипы стали не прямыми, а изогнуты книзу и цепляются за всё, что до них дотрагивается.

Так что цену шиповнику знали ещё в библейские времена.

На Кубани рассказывают легенду о несчастной любви двух молодых влюблённых, разлученных жестокой судьбой. И было это так. Жила в дальней станице бедная девушка-казачка. Единственным её богатством была необычайная красота. Полюбила она молодого казака, к несчастью, тоже бедного. Поклялись молодые люди в верной любви друг другу, но нависла уже над ними беда.

Приметил красивую девушку станичный атаман и стал преследовать её, а молодому казаку пришла пора идти на военную службу. Ненавистью отвечала красавица на все домогательства атамана, но это не остановило злодея и в одну из тёмных ночей его слуги выкрали девушку из родительского дома. Долго держал он её в темнице, но в день свадьбы удалось ей бежать в ближайший лес.

Вспомнились ей счастливые встречи с любимым, не выдержала она сердечных мук и лишила себя жизни. А на месте её гибели вырос пышный куст с нежно-розовыми душистыми цветами. Увидел однажды атаман красивый куст, хотел сломать цветущую ветку, но все они мгновенно покрылись колючими шипами. А осенью на этих ветках появились ярко-красные, похожие на капли крови плоды. Добрые люди собирают эти плоды, пьют из них чай, и этот чай возвращает им бодрость и здоровье.

У многих народов шиповник — любимое бытовое, ритуальное и священное растение: из его цветков плели гирлянды для невест, поэтов, героев и правителей, женщины и девушки украшали себя бусами из ярких плодов, был он участником общественных мероприятий, похоронных обрядов. Древние греки и римляне считали его символом нравственности и посвящали богине любви и красоты.

Шиповник дарит благополучие. В народе бытует поверье, что если окружить дом кустами шиповника, то в нем всегда будет мир и благополучие.

Есть у шиповника такое свойство - перерабатывать отрицательную энергию в положительную, поэтому издавна его высаживали около окон дома. Человек, который дарит цветок шиповника, признается в том, что он романтик. «Я уверен, что смогу сделать тебя счастливой! »

Первые упоминания о лечебных свойствах шиповника встречаются в трудах Теофраста, у Гиппократа в V-IV веке до нашей эры, затем у греческого врача Диоскорида в I веке нашей эры.

В России шиповник называли свороборинником и готовили из него патоку свороборинную, которой поили больных, ослабленных и воинов. Быстро оценила уникальный продукт знать, и патока долгое время оставалась изысканным эликсиром боярства. Затем шиповник был оценен монахами, а много позднее стал доступен для простого люда.

Витамин С содержится во многих растениях, его содержание в свежих фруктах составляет доли процента, и только в шиповнике витамина С 1-4%, а иногда и до 17%! Кроме того, плоды шиповника содержат витамины В2, Р, К, каротин (провитамин А) .

Шиповником лечат различные заболевания. Настоем, отваром, настойкой, маслом шиповника повышают умственную и физическую способность, укрепляют иммунитет. Растение помогает справиться с простудой, заболеваниями ротовой полости, гайморитом, нормализует артериальное давление, оздоравливает сердечно-сосудистую систему, помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, нервных расстройствах. Другие сорта также применимы для оздоровления, но приходится увеличивать количество растительного сырья.

Заключение

Моя малая родина, сколько знаешь ты, сколько испытала, сколько всего прекрасного хранит твоя земля. В своей работе я описал лишь малую часть истории и природы своего села. Я провел экскурсию для учеников 5 классов и почувствовал возникший интерес у ребят. По пути следования ребята задавали мне много вопросов, которых я не коснулся в своей работе. Поэтому я решил продолжить исследования. Я убедился, что изучение истории и природы малой родины способствуют воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения.

Приложение 1

Список использованной литературы:

Балабай И. В. Растения, которые нас лечат. Кишинев. 1988г

Верзилин Н. И. Путешествие с домашними растениями. Л., 1965г

Верзилин Н. По следам Робинзона. Л., 1974г

Ивченко С. Н. Занимательно о ботанике. М., 1972г.

Кузнецова М.А. Сказания о лекарственных растениях. М.,1992г

Сборник стихов Донских поэтов. Ростов – на – Дону., 1989г

И.А.Бердников, А.И.Бородин На степных просторах Ростов на Дону 1983г-142с.

Н.П. Гончаров, Л.Н. Родионова Преображённая степь г.Сальск 1968г.-176с.

А.И. Ригельман История о донских казаках г.Ростов/Д 1992- 224с.

И. Есипенко Выдающийся полководец Сальская степь 25.04.1978г.-3с.

Интернет ресурсы :stepnoy-sledopyt.narod.ru›manych/manych.htm

Интернет ресурсы :http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/so6/so63235-.htm

Газета Рассвет от 06.02.2017 г. «Над Кубанью песня льется, там поет «Журавушка»! Е.УСПЕНСКАЯ.

Дон и Северный Кавказ в древности. Бронзовый век hist.ctl.cc.rsu.ru/Don_NC/Ancient/Don_NC13.htm

Дон и Северный Кавказ в IV-XV вв.

hist.ctl.cc.rsu.ru/Don_NC/Middle/Don_NC2.htm

16. http://swarog.ru/sh/shipownik8.php

17. http://dachnikam.ru/sad/vid/shipovnik.php

18.http://botsad.ru/div_med26.h