Евпатория и великие

Сегодня пойдет речь о тех выдающихся мастерах литературы и искусства, чье пребывание в Евпатории стало фактом не только биографическим, но и фактом художественного творчества. Иначе говоря, о "евпаторийской теме" в художественном творчестве, о произведениях литературы и искусства, навеянных Евпаторией и так или иначе отразивших своеобразие этого города, его природу и историю.

Адам Мицкевич .

Адам Мицкевич .

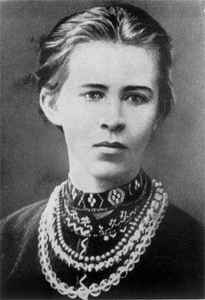

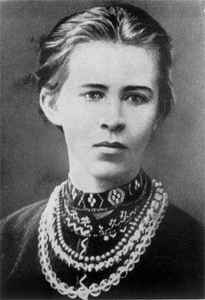

Леся Украинка .

Леся Украинка .

Алексей Толстой .

Алексей Толстой .

Константин Станиславский, Леопольд Сулержицкий .

Константин Станиславский, Леопольд Сулержицкий .

Максимилиан Волошин .

Максимилиан Волошин .

Борис Лавренев .

Борис Лавренев .

Илья Сельвинский .

Илья Сельвинский .

Николай Самокиш .

Николай Самокиш .

Владимир Маяковский .

Владимир Маяковский .

Николай Островский .

Николай Островский .

Митрофан Греков .

Митрофан Греков .

Адам Мицкевич.

Одним из первых поэтов, посетивших тогда маленький уездный город Евпаторию, был великий польский поэт Адам Мицкевич. Это произошло в 1825 г. во время его путешествия по Крыму. Свои впечатления поэт отразил в знаменитых "Крымских сонетах".

В Евпатории поэт с интересом осматривал мечети, побывал в караимских кенасах. Он был очарован видами заката и восхода солнца, когда на фоне предрассветного красновато-желтого неба четко просматривается полоска Крымских гор, над которыми горделиво возвышается вершина Чатыр-Дага. Поэт был поражен этой красотой и запечатлел ее в сонете "Вид гор из степей Козлова".

Аллах ли там оплот из ледяных громад

Воздвиг и ангелам престол отлил из тучи?

Иль Дивы этот вал поставили могучий,

Чтоб звездам преграждать дорогу на закат?

Какой там блеск вверху! Пылает ли Царьград,

Иль то Аллах зажег маяк на горной круче,

Чтобы указывать пути в ночи дремучей

Мирам, которые во мгле небес кружат?

Леся Украинка.

В Евпатории лечилась и отдыхала великая украинская поэтесса Леся Украинка (Лариса Петровна Косач-Квитка). Тяжелая болезнь (костный туберкулез), которой поэтесса страдала всю жизнь, заставила ее в 1890 г. приехать в Саки для лечения грязью. Во время пребывания на курорте Леся Украинка совершает ряд поездок по крымскому побережью. Первым пунктом на ее пути была Евпатория. Тихое, спокойное море евпаторийских берегов завораживало, побуждало к творчеству. 16 августа 1890 г. она написала прекрасные лирические строки "Морской тишины" - первого стихотворения из цикла "Крымские воспоминания":

Тихо в море... Еле-еле

Колыхает волны море;

Не шелохнется от ветра

Белый парус на просторе.

Покинув Крым, Леся Украинка через год снова приезжает сюда, на этот раз в Евпаторию. Лечение в Саках не дало желаемого результата. Болезнь прогрессировала. Поэтесса поселяется на Фонтанной улице в доме Мирчи (ныне улица Революции, 41). Город, с которым у нее были связаны прекрасные воспоминания, и сейчас вдохнул в нее силы. В письме от 10 июня 1891 г. она сообщала украинскому публицисту и писателю М. И. Павлику: "Теперь живу здесь у самого что ни на есть моря, жарюсь вовсю, есть достаточно времени, чтобы писать, если бы только могла писать...". Однако писать ей приходилось мало. Со временем боли в ногах усилились, она не выходила даже из дому. Все же поэтесса не теряет надежды на улучшение здоровья. В конце письма она пишет: "Надеюсь, что море мне очень поможет,- спасибо ему и южному солнцу, у меня прошла малярия, которая мучила меня всю весну, может быть, когда-нибудь, и я стану хоть наполовину человеком". Эти мучительные мысли в моменты одинокого созерцания морской стихии, по-видимому, породили стихотворение "Бессонная ночь":

Станет рвать непогода ветрила,

Закружит мой челнок одиноко.

О, когда бы мне доля судила

Хоть увидеть зарю издалека!

В Евпатории созданы в 1891 г. еще два стихотворения - "На челне", "Непогода" (из того же цикла "Крымские воспоминания").

Последний раз Леся Украинка приезжала в Евпаторию в 1908 г., когда состояние ее здоровья снова ухудшилось. В Евпатории она проходила курс лечения в санатории "Приморском" (ныне имени В. И. Ленина, ул. Дувановская, 6 ). В память о пребывании Леси Украинки здесь установлена мемориальная доска. Есть также мемориальная доска и на доме по улице Революции, 41, где поэтесса останавливалась в 1891 г.

Алексей Толстой в 1912 г. проводил лето в Крыму. Основным местом его пребывания был Коктебель, однако он посетил и другие места Крыма, в частности Евпаторию. Останавливался писатель предположительно на вилле Терентьева (ныне пионер-лагерь-пансионат "Золотой берег").

Однажды знойным июльским днем на улицах города появились афиши о концерте в городском сквере, где наряду с другими знаменитостями должен был выступать и Алексей Николаевич Толстой. Вечер прошел при таком стечении публики, какого никогда здесь не видели.

Эта поездка оставила след в творчестве писателя. В трилогии "Хождение по мукам" немало ярких картин из жизни дореволюционной Евпатории, куда в разгар курортного сезона съезжалось множество состоятельных людей из разных городов России: "Даша подъезжала к Евпатории после полудня... Сидевший рядом с ней в автомобиле армянин сказал, засмеявшись: "Сейчас море увидишь". Автомобиль повернул мимо квадратных запруд солеварен на песчаную возвышенность, и с нее открылось море. Оно лежало будто выше земли, темносинее, покрытое белыми длинными жгутами пены. Веселый ветер засвистел в ушах... В это же время Николай Иванович Смоковников сидел в павильоне, вынесенном на столбах в море, и пил кофе с любовником-резонером. Подходили после обеденного отдыха дачники, садились за столики, перекликались, говорили о пользе йодистого лечения, о морском купанье и женщинах. В павильоне было прохладно. Ветром трепало края белых скатертей и женские шарфы. Мимо прошла однопарусная яхта, и оттуда что-то весело кричали. Толпой появились и заняли большой стол москвичи, все - мировые знаменитости".

Позволим себе еще одну выдержку из книги А. Н. Толстого, с большой художественной силой передающую атмосферу курорта. "...В это лето в Крыму был необычайный наплыв приезжих с севера. По всему побережью бродили с облупленными носами колючие петербуржцы, с катарами и бронхитами, и шумные, растрепанные москвичи с ленивой и поющей речью, и черноглазые киевляне, не знающие различия гласных "о" и "а", и презирающие эту российскую суету богатые сибиряки; жарились и обгорали дочерна молодые женщины и голенастые юноши, священники, чиновники, почтенные и семейные люди, живущие, как и все тогда жило в России, расхлябанно, точно с перебитой поясницей... В этой необычайной обстановке синих волн, горячего леска и голого тела, лезущего отовсюду, шатались семейные устои. Здесь все казалось легким и возможным..."

Константин Станиславский, Леопольд Сулержицкий.

С Евпаторией тесно связан один из любопытных периодов в истории Московского художественного театра - создание "земледельческой колонии". Большая роль в этом деле принадлежала первому помощнику и другу К. С. Станиславского Л. А. Сулержицкому. Леопольд Антонович за короткий срок (его режиссерская деятельность продолжалась всего 10 лет) сумел вырастить группу учеников на совершенно новых принципах преподавания, составившую ядро так называемой Первой студии. Он очень любил студию и, как говорил Станиславский, хотел "сближать людей между собой, создавать общее дело, общие цели, общий труд и радость". Испытавший на себе влияние Л. Н. Толстого и его учения, Сулержицкий мечтает купить всей студии землю, самим пахать ее, самим строить дома, одним словом, создать "земледельческую колонию". Он предлагает Станиславскому купить имение в Крыму на берегу моря, куда бы могла выезжать студия в летнее время. В 1912 г. Сулержицкий едет в Крым на поиски участка и останавливает свой выбор на Евпатории. Узнав об этом, Станиславский пишет: "...Вы знаете и свои и мои желания. Вы справедливый - решайте сами... Как-никак, иметь в России участки у моря, да еще с пляжем - заманчиво... Возьмите решение этого вопроса на себя". Таким образом, стараниями Л. А. Сулержицкого Станиславский приобрел землю близ Евпатории, в районе нынешнего санатория "Чайка", предоставив ее Первой студии. В новом евпаторийском театре студийцы давали концерты. Летом 1915 г. К. С. Станиславский побывал в Евпатории вместе с актерами Первой студии, в числе которых был Евгений Вахтангов.

Станиславскому пришелся по душе евпаторийский климат. "...Здесь очаровательно,- пишет он жене М. П. Лилиной.- Все то, что мне нужно... Чувствуешь море. Никогда жарко не бывает. Совсем не так, как в Ялте. Здесь всегда есть движение воздуха, то из степи на море, то - обратно..."

"Земледельческая колония" Первой студии была создана, и возглавил ее Сулержицкий. На деньги, вырученные от спектаклей, были выстроены склады для сельскохозяйственных орудий, погреба, небольшой дом, конюшня и т. д. Каждый студиец должен был собственными руками построить для себя дом. Старались изо всех сил. Правда, эти домики больше походили на жилища первобытных людей: без окон, без дверей, вместо крыши - брезент. И под стать им были сами колонисты - полуобнаженные, загоревшие до черноты.

"Земледельческая колония" оставила определенный след в развитии Первой студии Московского художественного театра. В этом несомненная заслуга Л. А. Сулержицкого - общественного и театрального деятеля, режиссера, художника, литератора.

Максимилиан Волошин неоднократно бывал в Евпатории. Летом 1912 г. он читал свои стихи в городском сквере на вечере, в котором принимал участие и Алексей Толстой.

Приезд его в Евпаторию весной 1919 г. не обошелся без приключений. Волошин вместе с несколькими матросами возвращался морем из Одессы, где читал лекции и стихи. Под Ак-Мечетью их парусник был обстрелян партизанами. Разобравшись, наконец, в чем дело, их приняли очень радушно, накормили, дали лошадей и отправили в Евпаторию.

Поэтически свои впечатления М. Волошин выразил в стихотворении "Бегство":

Мел белых хижин под луной,

Над дальним морем блеск волшебный,

Степных угодий запах хлебный,

Коровий, влажный и парной.

И русые при первом свете

Поля... И на краю полей

Евпаторийские мечети

И мачты пленных кораблей.

М. А. Волошин бывал в Евпатории и позднее, но данные об этом чрезвычайно скудны.

Борис Лавренев . С Евпаторией тесно связан один из ранних периодов в жизни известного советского писателя Бориса Андреевича Лавренева. В 1916 г., находясь на фронте, он попал в газовую атаку, и в тяжелом состоянии был доставлен в Евпаторию. Два месяца пробыл он в санатории "Приморском" (нынешнем имени В. И. Ленина), где в те военные годы лечились раненые офицеры. Предоставленный ему после выздоровления трехмесячный отпуск Лавренев решил провести здесь же, поселившись на одной из дач,

Евпаторийские впечатления отразились в повести "Марина", где использованы некоторые автобиографические детали. В повести много сцен, непосредственно почерпнутых, увиденных во время пребывания писателя в городе. Не случайно в 1975 г., когда решено было ее экранизировать, съемки проходили на улицах Евпатории.

Илья Сельвинский . В Евпатории прошли детские и юношеские годы известного поэта Ильи Львовича Сельвинского. Поэт родился в Симферополе, однако в семилетнем возрасте его привозят в Евпаторию, куда вынуждена была переселиться семья. С этого момента начинается евпаторийский период жизни будущего поэта. Отец, работая скорняком, смог определить его в городское училище, а затем в Евпаторийскую мужскую гимназию (ныне Школа-гимназия им И.Л.Сельвинского). Однако вскоре отец заболел, и пятнадцатилетнему Илье пришлось идти на заработки. В своей автобиографии поэт пишет: "Будучи гимназистом одно лето, я плавал юнгой на шхуне "Святой апостол Павел" по Крымско-Кавказскому побережью. Осенью, как правило, шел с рыбацкой артелью на лов кефали и белуги под Тарханкутский маяк".

Впечатления от этих плаваний легли в основу его первых стихотворений, написанных еще в четвертом и пятом классах гимназии. Эти стихи были помещены в книге "Ранний Сельвинский". С годами возрастает поэтический опыт и вместе с ним интерес к евпаторийской жизни ("Улица", "Гавань"). Несколько стихотворений поэта посвящены юношеской поре, друзьям по гимназии ("Проклятый возраст", "Дядя Чок", "Солдатики" и др.).

Много лет спустя в автобиографическом романе "О, юность моя!" поэт вспоминал молодые годы и город своей юности - любимую Евпаторию. Ей посвящены строки в стихотворении "Кандава", написанном в 1945 г.:

Евпаторийский берег - берег муз,

Где занялась любовь моя и песня.

Тот же мотив моря и юности слышится и в другом стихотворении поэта - "Евпаторийский пляж" (1922):

Чем пахнет море?

Бунин пишет где-то, что арбузом.

Да, но ведь арбузом также пахнет

И белье сырое на веревке,

Если иней прихватил его.

В чем же разница?

Нет, море пахнет Юностью!

Недаром над водою,

Словно звуковая атмосфера,

Мечутся, вибрируют, взлетают

Только молодые голоса.

Николай Самокиш , известный советский художник, академик батальной живописи, жил в Евпатории с весны 1918 до конца 1921 г. Приехал он сюда для лечения (поездка была вызвана обострившимся ревматизмом), но все свободное время отдавал любимой работе. По воспоминаниям современника, "его излюбленными местами работы были пляж с живописными группами купающихся, район старого города, сохранивший многие черты татаро-турецкого облика, базар с крестьянскими телегами, где он много писал лошадей".

В этот период художник жил замкнуто, занимаясь этюдами с немногочисленными учениками. Он учил их рисовать с натуры лошадей во дворе дома П. Чепуриной, где снимал комнату (угол улиц Хозяйственной и Голикова). С апреля 1919 г. художник активно включается в общественную работу: помогает городу в создании Дворца культуры и художественной студии, заведует художественным отделом краеведческого музея. Он выполняет для воинских частей, размещенных в Евпатории, разнообразную (в основном оформительскую) художественную работу: реставрирует красноармейские знамена, помогает частям оформлять клубы и красные уголки, ведет военную художественную студию и организует гражданскую.

Оставаться в Евпатории на более длительный срок Самокиш не мог. Для творческой работы ему нужны были широкое общение с участниками революции и гражданской войны, архивы и библиотеки. Поэтому в 1921 г. художник переехал в Симферополь, где прожил до конца жизни. За время пребывания в Евпатории Н. С. Самокишем написано около 30 картин. Вот названия некоторых, наиболее известных:

"Защита Красного знамени", "На пляже", "Купание красно-армейцев в Евпатории", "На берегу моря". Первыми эти полотна увидели евпаторийцы на выставках, которые были организованы художником в городском театре имени А. С. Пушкина.

Владимир Маяковский был одним из самых желанных гостей евпаторийцев. Четырежды посетил он город - в 1926, 1927, 1928, 1929 гг.- и обычно останавливался в гостинице "Дюльбер" (здание разрушено во время войны).

В первый свой приезд (в июле 1926 г.) Маяковский выступил с докладом "Мое открытие Америки". И доклад о заграничном путешествии, и новые стихи нашли у слушателей горячий отклик, выступление неоднократно прерывалось громом аплодисментов.

Первыми слушателями поэта были отдыхающие санатория имени 1 Мая. На другой день его попросили выступить перед больными костным туберкулезом в санатории "Таласса" (имени Н. А. Семашко). Маяковский согласился и здесь, прямо на террасе главного корпуса, читал свои стихи, а вокруг него, лежа на кроватях и сидя в креслах, расположилась необычная публика. Присутствовало около 300 человек, в том числе и медицинский персонал.

Маяковский выступал в различных местах города: в курортном парке, здравницах, городском театре и, конечно, в гостинице "Дюльбер". Его выступления всегда проходили при переполненном зале.

Евпатории поэт посвятил стихотворение, которое так и называется - "Евпатория". Написано оно 3 августа 1928 г. Заканчивая это стихотворение, Маяковский с улыбкой говорит:

Очень жаль мне тех,

которые не бывали

в Евпатории.

В 1929 г. на пароходе "В. И. Ленин" Маяковский в последний раз прибывает в Евпаторию. Команда попросила его прочитать стихи, и он читал прямо на палубе. Как раз в это время на море разыгрался шторм. И Маяковский весело, задорно, как бы сражаясь со стихией, старался перекричать шум ветра, читал еще и еще. Евпаторийцы бережно хранят память о пребывании в городе великого поэта. У одного из корпусов санатория имени В. И. Ленина установлен бюст В. В. Маяковского, а рядом на фасаде здания - мемориальная доска. Его именем названа улица города-курорта.

Николай Островский . На главном корпусе санатория "Родина" (бывшем "Мойнаки") укреплена мемориальная доска, на которой начертано: "Здесь в 1926 г. лечился героический участник гражданской войны писатель Николай Алексеевич Островский".

Впервые Н. Островский приехал на евпаторийский курорт в 1925 г. по рекомендации Харьковского медико-механического института. Начиная с 15 июля, он около полутора месяцев проходил курс лечения в санатории "Коммунар", одной из лучших здравниц того времени. Ему нравилось все - и клумбы роз, и санаторные корпуса в саду, увитые диким виноградом, и просторные комнаты. Но особенно пленило Островского море, описание которого можно найти в романе "Как закалялась сталь". Несмотря на прекрасную обстановку, головные боли не проходили. Болезнь прогрессировала. И в довершение всех бед отсутствовал точный диагноз. Установить его удалось лишь позднее, когда выяснилось, что у Островского тяжелейшее заболевание - инфекционный анкилозирующий полиартрит, вызывающий у человека окостенение всех суставов и полную неподвижность.

"Держался Николай Алексеевич просто, скромно,- вспоминает Э. И. Казас, работавшая в "Коммунаре" медицинской сестрой,- Не помню, чтобы он жаловался, впадал в пессимизм. Напротив, всегда был энергичен, подвижен, любил шутить. Все мы с искренним уважением относились к нему". Особенно нравились окружающим его рассказы о гражданской войне. Тогда же под влиянием слушателей у Островского родился замысел написать книгу о боевых делах бригады Котовского. Впоследствии он приступил к осуществлению этого замысла, одобренного одним из издательств, однако первые главы рукописи, посланные на отзыв боевым товарищам, были утеряны. В санатории Островского лечили морскими ваннами, рекомендуя при этом больше быть на воздухе. И он старался выполнять предписания врачей. Часто ходил к морю, отдыхал в одном из уголков парка центральной поликлиники, посещал концерты на летней площадке санатория "Таласса".

Вторично Николай Алексеевич приехал в Евпаторию 15 мая 1926 г. и пробыл в ней до 15 июля. Его состояние к этому времени ухудшилось, однако он не падал духом. Два месяца, проведенные в санатории, оставили значительный след в творческой биографии Островского. Многие из тех, с кем он встретился и подружился в Евпатории, стали героями романа "Как закалялась сталь".

Митрофан Греков , известный советский живописец, основоположник советской батальной живописи, посетил Евпаторию в 1934 г. Целью поездки было отдохнуть (врачи прописали художнику полный покой) и заодно посетить семью покойного брата Терентия Борисовича, переселившуюся сюда из Новочеркасска. Художник заканчивал в это время большой цикл картин из истории гражданской войны, готовясь к выставке. К тому же предстояла большая работа по созданию в Крыму панорамы "Перекоп". Необходима была хотя бы краткая передышка, однако, будучи человеком деятельным, Митрофан Борисович не мог находиться без дела.

Чистое безоблачное небо, яркая голубизна моря, зеленеющая весенняя степь очаровали художника. "Колорит здесь удивительный",- говорил Митрофан Борисович своей племяннице Татьяне Терентьевне Грековой. Потом вдруг воскликнул: "Черт возьми, да ведь такой колорит - находка!". С этого времени художник забыл об отдыхе. Его часто можно было видеть за городом, в открытой степи, где он под лучами палящего солнца писал с натуры евпаторийских мальчишек.

"Однажды, когда дядя Митя пришел с этюдом,- вспоминает Т. Т. Грекова,- мы хотели его пожурить за то, что он мало отдыхает, но он вдруг воскликнул: "Э, да вы ничего не знаете! А я здесь моих трубачей нашел!". Вскоре после приезда в Москву Митрофан Борисович написал свою знаменитую картину "Трубачи Первой Конной армии". Первая попытка была предпринята за семь лет до этого в Новочеркасске. Но как резко отличалась эта новая работа от той! "В Евпатории я понял, как надо их писать",- признавался художник. Татьяна Терентьевна Грекова вспоминает, что "среди новых его полотен увидела картину - прекрасную, словно солнцем согретую, словно ветром весенним овеянную". Художник изобразил головной отряд Первой Конной армии, идущий по весенней, залитой солнцем степи. Впереди на фоне голубого неба полковые музыканты со сверкающими медными трубами. Побывавшее во многих сражениях красное знамя победно развевается на ветру, символизируя радость и торжество победы.

Картина "Трубачи Первой Конной армии"- одно из лучших произведений не только в творчестве самого художника, но и в советской живописи.

Мы познакомили Вас, уважаемый читатель, лишь с некоторыми великим, чья жизнь и творчество оказалось связано с нашей Евпаторией.

А дам Мицкевич(1978-1855)

дам Мицкевич(1978-1855)

"Вид гор из степей Козлова"

Аллах ли там оплот из ледяных громад

Воздвиг и ангелам престол отлил из тучи?

Иль Дивы этот вал поставили могучий,

Чтоб звездам преграждать дорогу на закат?

Какой там блеск вверху! Пылает ли Царьград,

Иль то Аллах зажег маяк на горной круче,

Чтобы указывать пути в ночи дремучей

Мирам, которые во мгле небес кружат?

Л еся украинка (1871-1913)

еся украинка (1871-1913)

"Крымские воспоминания":

Тихо в море... Еле-еле

Колыхает волны море;

Не шелохнется от ветра

Белый парус на просторе.

"Бессонная ночь":

Станет рвать непогода ветрила,

Закружит мой челнок одиноко.

О, когда бы мне доля судила

Хоть увидеть зарю издалека!

М аксимилиан Волошин (1877-1932)

аксимилиан Волошин (1877-1932)

"Бегство":

Мел белых хижин под луной,

Над дальним морем блеск волшебный,

Степных угодий запах хлебный,

Коровий, влажный и парной.

И русые при первом свете

Поля... И на краю полей

Евпаторийские мечети

И мачты пленных кораблей.

И лья Сельвинский (1899-1968)

лья Сельвинский (1899-1968)

"Евпаторийский пляж"

Чем пахнет море?

Бунин пишет где-то, что арбузом.

Да, но ведь арбузом также пахнет

И белье сырое на веревке,

Если иней прихватил его.

В чем же разница?

Нет, море пахнет Юностью!

Недаром над водою,

Словно звуковая атмосфера,

Мечутся, вибрируют, взлетают

Только молодые голоса.

Владимир Маяковский(1893-1930)

« Евпатория»

Евпатория»

| Чуть вздыхает волна,

и, вторя ей,

ветерок

над Евпаторией.

Ветерки эти самые

рыскают,

гладят

щеку евпаторийскую.

Ляжем

пляжем

в песочке рыться мы

бронзовыми

евпаторийцами.

Скрип уключин,

всплески

и крики —

развлекаются

евпаторийки.

В дым черны,

в тюбетейках ярких

караимы

евпаторьяки. | И сравнясь,

загорают рьяней

москвичи —

евпаторьяне.

Всюду розы

на ножках тонких.

Радуются

евпаторёнки.

Все болезни

выжмут

горячие

грязи

евпаторячьи.

Пуд за лето

с любого толстого

соскребет

евпаторство.

Очень жаль мне

тех,

которые

не бывали

в Евпатории. |

2

Адам Мицкевич .

Адам Мицкевич . дам Мицкевич(1978-1855)

дам Мицкевич(1978-1855) еся украинка (1871-1913)

еся украинка (1871-1913) аксимилиан Волошин (1877-1932)

аксимилиан Волошин (1877-1932) лья Сельвинский (1899-1968)

лья Сельвинский (1899-1968) Евпатория»

Евпатория»