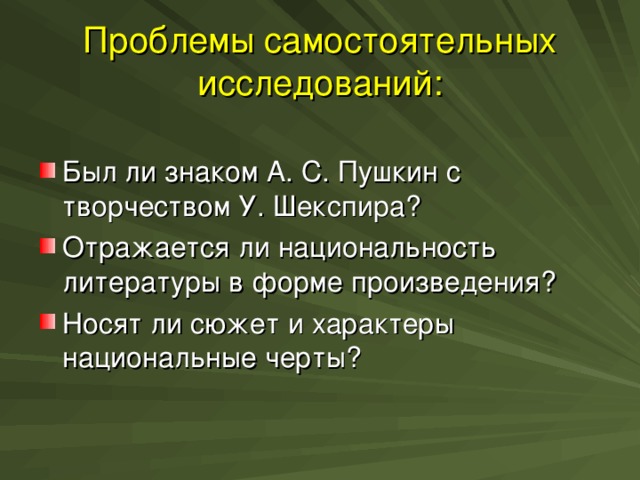

Отражается ли национальность литературы в форме произведения?

Учащийся 9 класса:

Деревцов Павел

Цели и задачи исследования:

- Познакомиться с трагедией

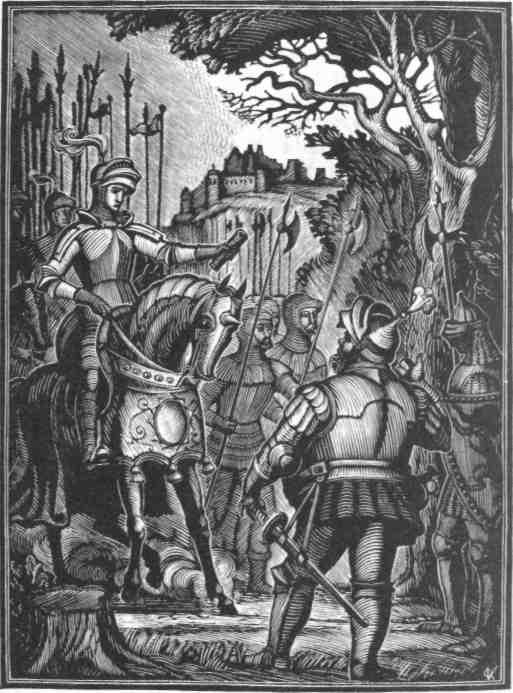

А. С. Пушкина «Борис Годунов» и трагедией У. Шекспира «Генрих Ι V ».

- Сравнить структуру этих произведений и ритмическую организацию.

- Сопоставить сцену прощания царя Бориса с царевичем Федором и сцену прощания короля Генриха Ι V с принцем Генрихом.

- Сделать выводы о сходстве и различии художественной формы трагедий.

Гипотеза исследования:

Если художественное произведение принадлежит перу национального поэта,

то в форме произведения отразятся национальные черты.

Ход исследования:

- Познакомились с трагедией А. С. Пушкина «Борис Годунов» и трагедией У. Шекспира «Генрих Ι V ».

- Сравнили структуру этих произведений и ритмическую организацию.

- Сопоставили сцену прощания царя Бориса с царевичем Федором и сцену прощания короля Генриха Ι V с принцем Генрихом.

- Сделали выводы о сходстве и различии художественной формы трагедий.

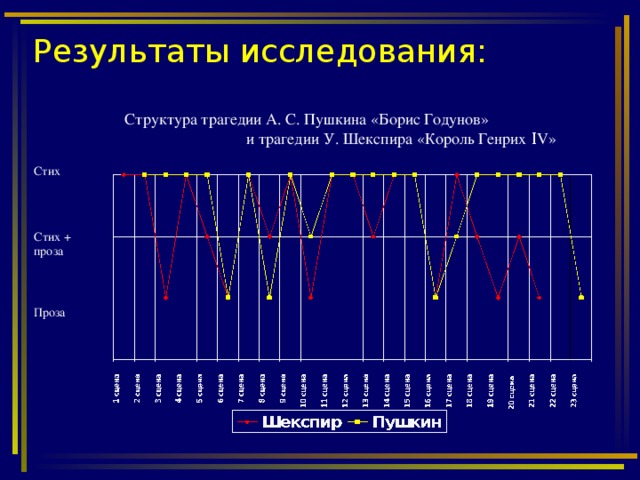

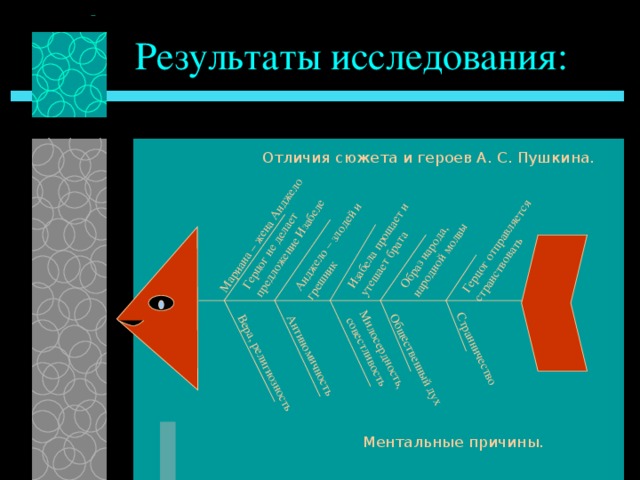

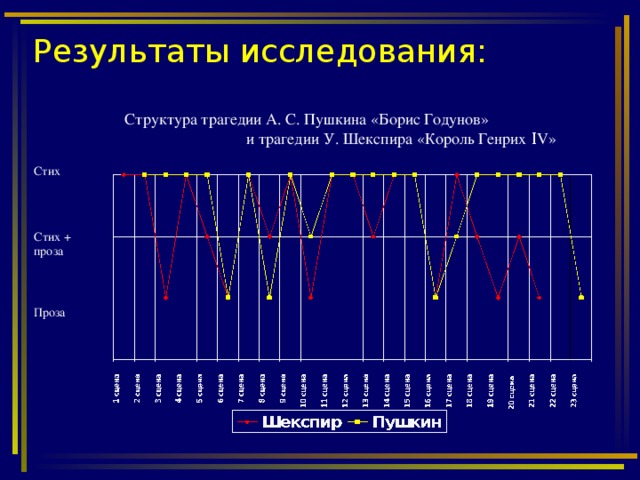

Результаты исследования:

Структура трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов»

и трагедии У. Шекспира «Король Генрих Ι V »

Стих

Стих + проза

Проза

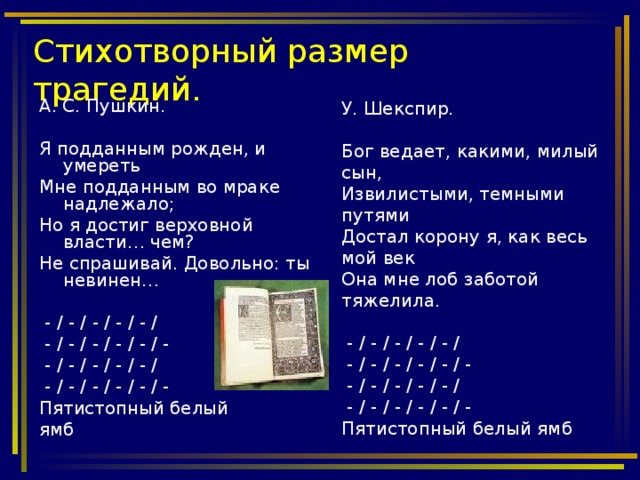

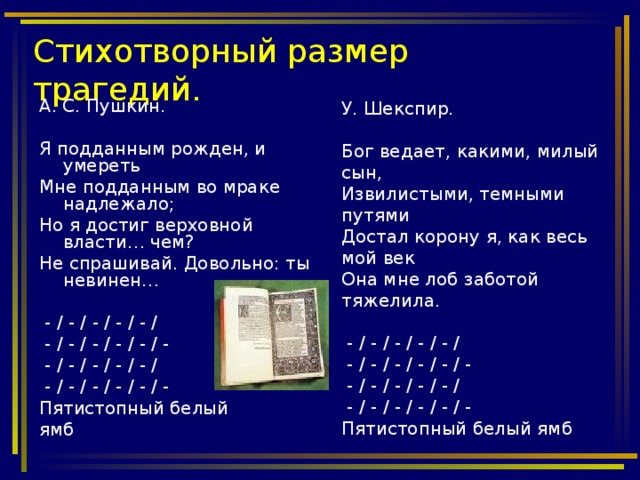

Стихотворный размер трагедий.

А. С. Пушкин.

Я подданным рожден, и умереть

Мне подданным во мраке надлежало;

Но я достиг верховной власти… чем?

Не спрашивай. Довольно: ты невинен…

- / - / - / - / - /

- / - / - / - / - / -

- / - / - / - / - /

- / - / - / - / - / -

Пятистопный белый

ямб

У. Шекспир.

Бог ведает, какими, милый сын,

Извилистыми, темными путями

Достал корону я, как весь мой век

Она мне лоб заботой тяжелила.

- / - / - / - / - /

- / - / - / - / - / -

- / - / - / - / - /

- / - / - / - / - / -

Пятистопный белый ямб

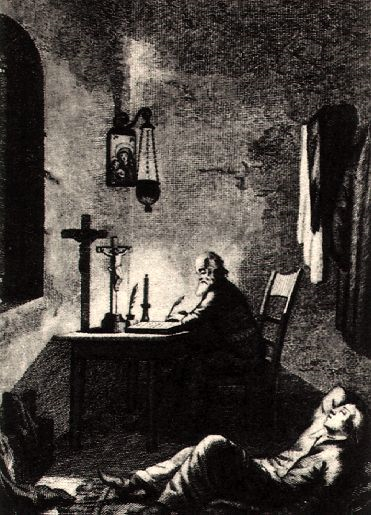

Сцены прощания Бориса Годунова с царевичем Федором и короля Генриха Ι V с принцем Генрихом.

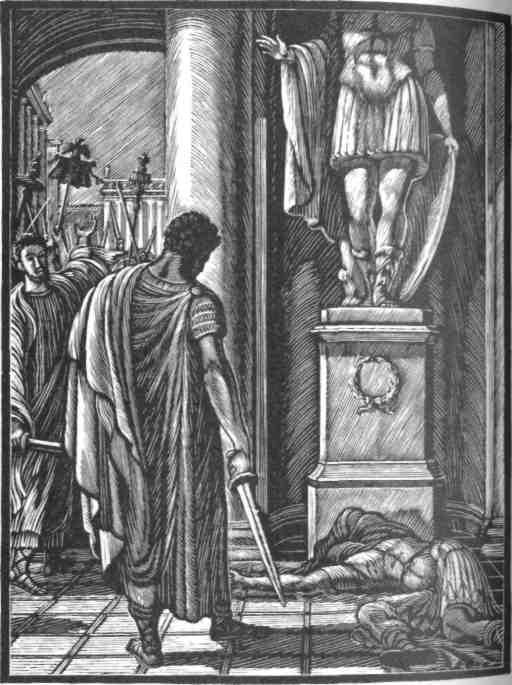

Умираю;

Обнимемся, прощай, мой сын: сейчас

Ты царствовать начнешь… о боже, боже!

Сейчас явлюсь перед тобой – и душу

Мне некогда очистить покаяньем.

Но чувствую – мой сын, ты мне дороже

Душевного спасенья… так и быть!

Я подданным рожден, и умереть

Мне подданным во мраке надлежало;

Но я достиг верховной власти… чем?

Не спрашивай. Довольно: ты невинен,

Ты царствовать теперь по праву станешь.

Я, я за все один отвечу Богу…

О милый сын, не обольщайся ложно,

Не ослепляй себя ты добровольно –

В дни бурные державу ты приемлешь:

Опасен он, сей чудный самозванец,

Он именем ужасным ополчен…

Я, с давних лет в правленье искушенный,

Мог удержать смятенье и мятеж;

Передо мной они дрожали в страхе;

Возвысить глас измена не дерзала.

Но ты, младой, неопытный властитель,

Как управлять ты будешь под грозой,

Тушить мятеж, опутывать измену?

Но Бог велик! Он умудряет юность,

Он слабости дарует силу…

/А. С. Пушкин/

Сядь поближе у кровати.

Я на прощанье дам тебе совет,

Последний мой совет , наверно, в жизни.

Бог ведает, какими милый сын,

Извилистыми, темными путями

Достал корону я, как весь мой век

Она мне лоб заботой тяжелила.

К тебе она спокойно перейдет,

Открыто и без споров, с большим правом.

Секрет того, благодаря чему

Я взял ее, я унесу в могилу.

Она казалась на моем челе

Захваченной насильно. То и дело

Напоминал мне после кто-нибудь,

Что и ему венчаньем я обязан.

Такие споры каждый день вели

К междоусобьям и кровопролитью,

И мир в стране был только мнимый мир.

Ты видел, я всегда держался с честью,

Но жизнь моя с начала до конца Явилась пьесою на эту тему,

И, верно, только смерть моя теперь

Изменит содержанье. Стало правом,

Что силой я когда-то захватил.

Ты мой прямой наследник. И однако,

Как твердо б ни стоял ты на ногах,

Шатка тебе оставленная почва.

/У. Шекспир/

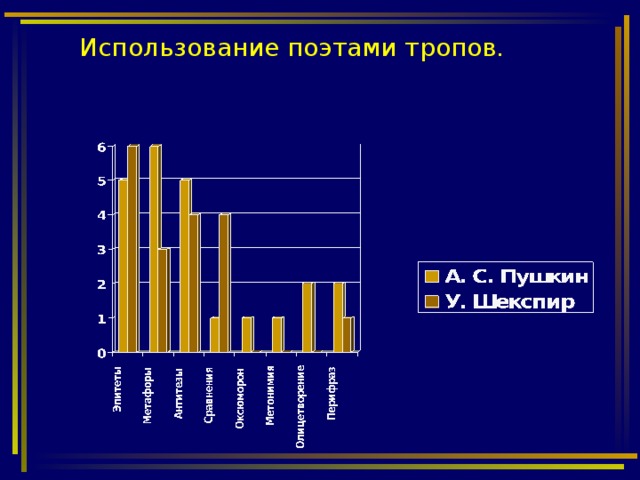

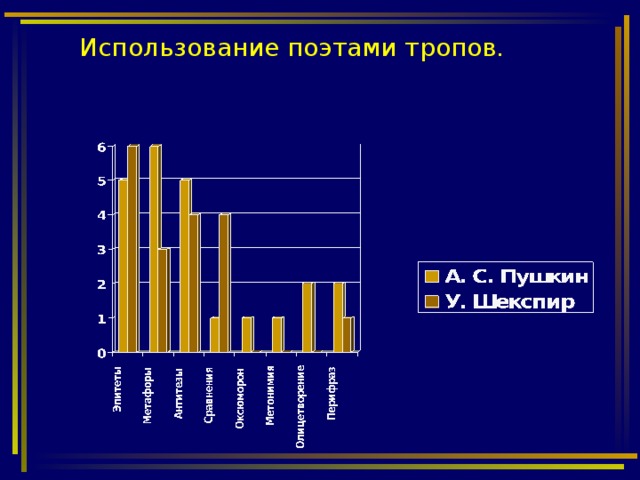

Использование поэтами тропов.

Использование поэтами лексики.

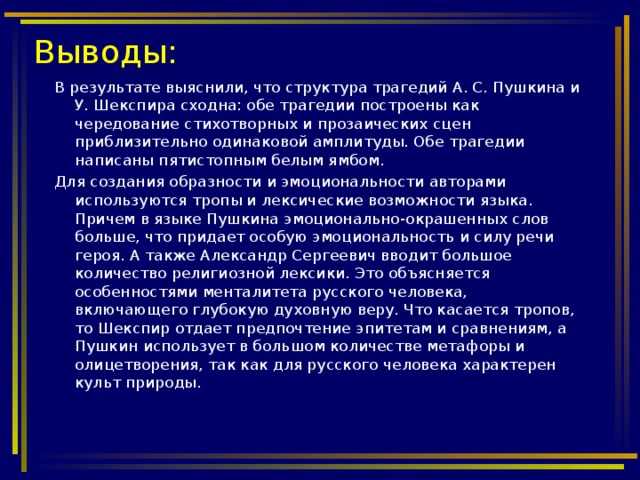

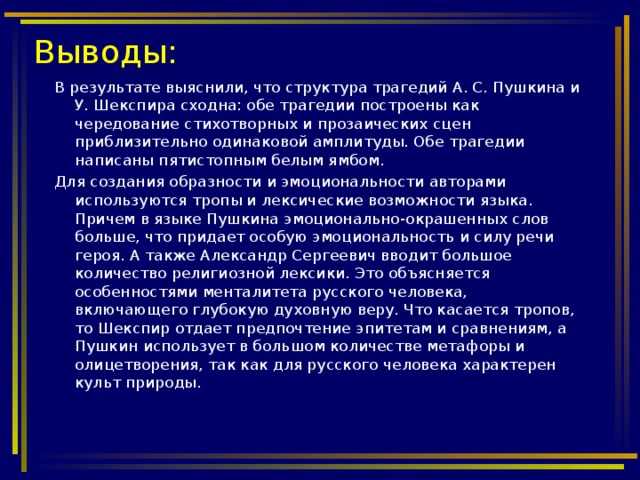

Выводы:

В результате выяснили, что структура трагедий А. С. Пушкина и У. Шекспира сходна: обе трагедии построены как чередование стихотворных и прозаических сцен приблизительно одинаковой амплитуды. Обе трагедии написаны пятистопным белым ямбом.

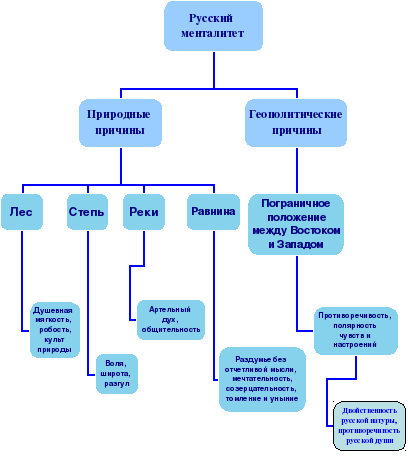

Для создания образности и эмоциональности авторами используются тропы и лексические возможности языка. Причем в языке Пушкина эмоционально-окрашенных слов больше, что придает особую эмоциональность и силу речи героя. А также Александр Сергеевич вводит большое количество религиозной лексики. Это объясняется особенностями менталитета русского человека, включающего глубокую духовную веру. Что касается тропов, то Шекспир отдает предпочтение эпитетам и сравнениям, а Пушкин использует в большом количестве метафоры и олицетворения, так как для русского человека характерен культ природы.

Таким образом, выдвинутая гипотеза подтвердилась. В форме художественного произведения отражаются национальные черты, особенно в словесном выражении.

Информационные источники:

- А. С. Пушкин. Собрание сочинений в 10 томах. Том 4. Евгений Онегин. Драматические произведения. М.: Художественная литература, 1975.

- В. Шекспир. Сочинения в 2 томах. Том 1. Комедии. Хроники. Трагедии. М.: Художественная литература, 1989.

- Алексеев М. П. Пушкин и мировая литература. Л., 1987.

- Шекспир и русская культура. (Под ред. Алексеева М. П.) М – Л, 1965.

- http://www/gramota.ru/

б А. С. Пушкине.

б А. С. Пушкине.

роблематика Форма Худ. речь

роблематика Форма Худ. речь

Содержание

Содержание

дея Лексика и стилистика

дея Лексика и стилистика южет произведение Тропы

южет произведение Тропы  ерсонажи Синтаксис

ерсонажи Синтаксис

еталь, Темпоритм

еталь, Темпоритм