ГАОУ СПО СО

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Е.И. Парахно

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРНИЯ,

Лабораторные и практические занятия

рабочая тетрадь

Студента___________ группы_________

2016

Введение

Целью изучение дисциплины «Электрические измерения» и «Измерительная техника» является приобретение твердых практических навыков работы с измерительными приборами и системами, умение определять их технические характеристики, область возможного их применения, собирать схемы и выполнять измерение различных электрических величин с заданной точностью, работать с программами имитирующими измерения электрических величин и параметров цепей, производящих обработку результатов измерений.

Актуальность создания рабочей тетради продиктована необходимостью уменьшения времени на оформление отчетов по лабораторным и практическим занятиям и увеличения времени на исследовательскую работу.

Большое значение при выполнении работ отводиться самостоятельной работе студентов. Тетрадь содержит методические указания к 12 лабораторным и одному практическому занятию. Выполнению каждой лабораторной и практической работы должна предшествовать тщательная подготовка - изучение учебного материала, рекомендованного преподавателем, методических указаний и приложений.

Для успешного выполнения лабораторной или практической работы студент должен:

1.Точно соблюдать «Правила технической безопасности и правила поведения в лаборатории».

Студент, не прошедший инструктаж по «Технике безопасности», на лабораторные занятия не допускается.

2.Усвоить и строго придерживаться последовательности выполнения лабораторной работы:

- ответить на контрольные вопросы;

- изучить методические указания с целью уяснения объема и содержания предстоящей работы;

- ознакомиться с оборудованием и измерительными приборами. Их размещение на рабочем месте должно быть рациональным, обеспечивающим наглядность, удобство сборки схемы и работы;

- собрать схему. Сборку схемы и проверку ее производить путем обхода сначала главного контура (от одного зажима источника до другого), а затем параллельных ветвей;

-после сборки схемы и проверки ее преподавателем, на рабочем месте не должно оставаться ничего лишнего (только оборудование, приборы и тетрадь для записей);

- в строгой последовательности, изложенной в методических указаниях, пункт за пунктом произвести измерения и вычисления, записывая результаты в соответствующие формы.

Работа должна выполняться самостоятельно. Обращаться к преподавателю в процессе работы следует только в том случае, когда все попытки самостоятельно найти ответ на возникший вопрос исчерпаны.

Разбирать схему разрешается только после доклада преподавателю результатов выполненных измерений и вычислений.

Заключение по результатам работы является завершающим этапом выполнения лабораторной работы. Содержание и глубина заключения характеризуют степень полноты решения поставленных задач и в значительной степени являются основанием для оценки преподавателем выполненной работы.

Без отчета по предыдущей работе студент к выполнению очередной лабораторной или практической работы не допускается.

Занятие Тема лабораторного занятия:

1 «Определение класса точности амперметра 2 часа методом сличения»

Цель работы: научиться определять класс точности прибора.

I.Контрольные вопросы:

1.Какие существуют погрешности измерительных приборов?

2.Как определяют поправки к показаниям прибора?

3.Что обозначает класс точности прибора?

4.В каких случаях при измерениях пользуются графиком поправок?

П. Приборы и оборудование:

Таблица 1.1

| N п/п | Наименование прибора или др. оборудования | Тип | Количество | Технические характеристики |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ш.Последовательность выполнения работы:

1.Ознакомиться с оборудованием к лабораторному занятию и заполнить таблицу 1.1.

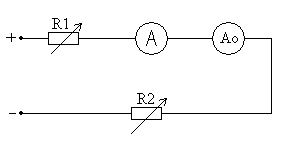

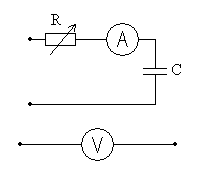

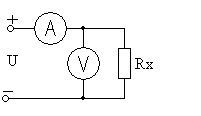

2.Собрать схему согласно рисунку 1.1 и представить ее для проверки преподавателю.

Рисунок 1.1 – Схема определения класса точности амперметра

3.Проверить положение стрелок измерительных приборов. Они должны находиться на нулевой отметке шкалы. Если необходимо, то их положение отрегулировать корректором. Показания записать в табл.1.2 как первый отсчет.

4.Подать напряжение на схему. Изменяя сопротивление резистора, установить стрелку рабочего амперметра поочередно на всех числовых отметках шкалы, увеличивая ток от нуля до номинального значения (ход вверх). Регулировать сопротивление резистора нужно так, чтобы стрелка рабочего амперметра постепенно подходила к первой числовой отметке шкалы, не переходя за нее. Показания рабочего амперметра (I) и амперметра – рабочего эталона (Io) записать в табл.1.2.

5.Записать показания амперметра – рабочего эталона при изменении тока от максимального значения до нуля (ход вниз), устанавливая стрелки рабочего амперметра на тех же отметках, что и при ходе вверх. Данные наблюдения занести в таблицу 1.2.

6.Для каждого измерения вычислить:

- среднеарифметическое двух отсчетов амперметра – рабочего эталона

Io.ср = Io.ход верх + Io.ход вниз / 2

- абсолютную погрешность рабочего амперметра – как разность между показанием рабочего амперметра и среднеарифметическим показанием амперметра- рабочего эталона, которое принимают за действительное значение измеряемой величины

± ∆ = I - Io.ср

- приведенную погрешность прибора – как отношение абсолютной погрешности к номинальному значению шкалы, выраженное в процентах

γ = ∆/ IN 100%

- поправку для каждой оцифрованной отметки шкалы рабочего амперметра

- ∆ = - (± ∆)

Таблица 1.2

|

№ пп | Результаты измерений | Результаты вычислений |

| I,А | Io,А 0… Iном | Io,А Iном....0 | Io.ср, А | ± ∆,А | γ,% | -∆,А |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

7.По наибольшему значению приведенной погрешности определить класс точности рабочего амперметра

γmax =

8.Построить кривую поправок в зависимости от показаний рабочего прибора:

–∆ = f (I)

М

1см ÷ А

V.Выводы по проделанной работе:

Занятие Тема практического занятия:

2 «Расширение пределов измерения амперметров

2 часа и вольтметров магнитоэлектрической системы»

Цель работы: расширить предел измерения амперметра или вольтметра, обеспечить измерение тока или напряжения с наименьшей погрешностью.

I.Контрольные вопросы:

1.С какой целью используют шунты и дополнительные сопротивления?

2.Привести формулу расчета сопротивления шунта.

Rш =

3.Привести схему включения шунта.

4.Привести формулу расчета добавочного резистора.

Rд =

5.Привести схему включения добавочного резистора.

6.Дать определение наружным индивидуальным и взаимозаменяемым шунтам и дополнительным сопротивлениям.

7.Какой участок шкалы приборов магнитоэлектрической системы обеспечивает наиболее точные измерения?

8.Привести формулу для определения наибольшей возможной относительной погрешности измерения при прямом методе непосредственной оценки.

δ =

9.Как зависят сопротивления шунтового и добавочного резисторов от пределов измерения?

10.Почему при подборе шунтового резистора желательно увеличивать его сопротивление до требуемого значения, а при подборе добавочного – уменьшать?

II. Порядок выполнения работы:

1.Выбрать измеряемую величину в соответствии со своим вариантом из табл. 2.1.

Таблица 2.1

| № варианта | Измеряемая величина | № варианта | Измеряемая величина | № варианта | Измеряемая величина |

| 1 | 12А | 11 | 4А | 21 | 16А |

| 2 | 10В | 12 | 9В | 22 | 25В |

| 3 | 5А | 13 | 7А | 23 | 17А |

| 4 | 12В | 14 | 11В | 24 | 27В |

| 5 | 10А | 15 | 15А | 25 | 20А |

| 6 | 8В | 16 | 20В | 26 | 30В |

| 7 | 13А | 17 | 18А | 27 | 22А |

| 8 | 15В | 18 | 16В | 28 | 32В |

| 9 | 3А | 19 | 14А | 29 | 24А |

| 10 | 7В | 20 | 19В | 30 | 38В |

2.Ознакомиться с техническими характеристиками прибора, заполнить табл.2.2.

Таблица 2.2

| Наименование прибора | Предел измерения | Цена деления | Условные обозначения |

|

|

|

|

|

3.Рассчитать сопротивление шунта или дополнительного сопротивления с условием измерения заданного тока или напряжения с наименьшей погрешностью.

4.Произвести градуировку шкалы с учетом расширения, определить цену деления прибора.

5.Определить возможную наибольшую относительную погрешность измерения

δвозм.наиб. =

IV. Сделать обоснование выбранного предела измерения:

V. Оценка проделанной работы:

Занятие Тема лабораторного занятия:

3 «Изучение работы комбинированных приборов»

4 часа

Цель работы:

1.Изучить устройство комбинированных приборов.

2.Научиться безошибочно выбирать положения переключателей, соответствующих роду измеряемой величины, определять и выставлять нужный предел измерения, строку шкалы, по которой производится отчет, цену деления и осуществлять измерения.

I.Контрольные вопросы:

1.Для чего предназначены комбинированные приборы?

2.Как определить шкалу отчета измеряемой величины?

3.Почему класс точности измерения переменных величин стрелочных приборов ниже, чем постоянных?

4.Дайте определение равномерной и неравномерной шкалы.

5.Какой предел измерения устанавливают, если неизвестна измеряемая величина?

6.Для чего служит регулятор «Уст О»?

7.Когда и как подключают наружную батарею?

8.Что необходимо сделать при возникновение на дисплее цифрового прибора «1»?

9.Как определяется наибольшая возможная погрешность цифрового прибора?

10.Как определяется наибольшая возможная погрешность стрелочного прибора?

II.Приборы и оборудование:

Таблица 3.1

| N п/п | Наименование прибора или др. оборудования | Тип | Количество | Технические характеристики |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

III.Порядок выполнения работы:

1.Ознакомиться с оборудованием, выданным для выполнения работы. Заполнить табл.3.1.

2.По паспорту прибора ознакомиться с особенностями, характеристиками и работой цифрового мультиметра.

Описать возможности прибора. Метод определения погрешностей.

3.Ознакомиться с устройством стрелочного комбинированного прибора, назначением и размещением органов управления и отчета, расшифровать условные обозначения на панели прибора:

4.Изобразить лицевую панель комбинированного стрелочного прибора, указать назначение органов управления прибором:

5.Выбрать 3 разных предела измерения постоянного тока и напряжения, заполнить таблицу 3.2.

Таблица 3.2

|

N п/п | Пределы измерения | Цена деления |

Класс точности |

Характер шкалы |

| по току | по напряжению | по току | по напряжению |

| I,A | U,B | C,A/дел | C,В/дел |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6.Выбрать 3 разных предела измерения переменного тока и напряжения, заполнить таблицу 3.3.

Таблица 3.3

|

N п/п | Пределы измерения | Цена деления | Класс точности |

Характер шкалы |

| по току | по напряжению | по току | по напряжению |

| I,A | U,B | C,A/дел | C,В/дел |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

7.Указать пределы измерения сопротивлений, заполнить таблицу 3.4.

Таблица 3.4

| N п/п | Пределы измерения |

| Ом | кОм | МОм |

|

|

|

|

|

8.Произвести измерение постоянного или переменного напряжения цифровым и стрелочным приборами на разных пределах. Заполнить таблицу 3.5.

Таблица 3.5

| N п/п | Измерение цифровым прибором | Измерение стрелочным прибором | γнаиб.возм.,% цифрового пр. | γнаиб.возм.,% стрелочного пр. |

| Предел | Измеренная величина | Предел | Измеренная величина |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

IV.Выводы по проделанной работе:

V.Оценка проделанной работы:

Занятие Тема лабораторного занятия:

4 «Измерение электрических сопротивлений»

2 часа

Цель работы:

1.Изучить устройство и работу омметра и измерительного моста.

2.Научиться производить измерения сопротивлений различными методами.

I.Контрольные вопросы:

1.На какие группы делятся электрические сопротивления в зависимости от их значения?

2.Укажите значения сопротивлений соответствующие каждой группе.

3.Укажите косвенные и непосредственные методы измерений сопротивлений.

4.Почему метод вольтметра – амперметра непригоден для измерения очень малых и очень больших сопротивлений?

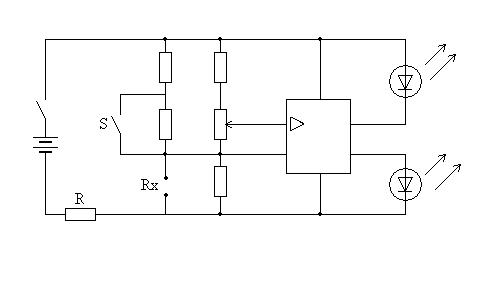

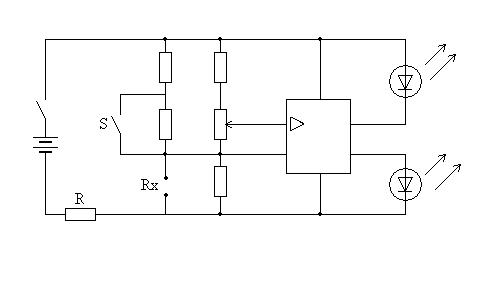

5.Обьясните работу моста в соответствии с приведенной электрической схемой:

Рис. 4.1 - Схема моста постоянного тока

6.Какой из методов измерения сопротивлений является более точным и почему?

II. Приборы и оборудование:

Таблица 4.1

| N п/п | Наименование прибора или др. оборудования | Тип | Количество | Технические характеристики |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

III. Порядок выполнения работы:

1.Ознакомиться с приборами и другим оборудованием, предназначенным для проведения лабораторного занятия, записать их технические характеристики.

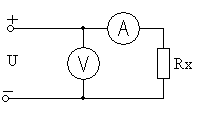

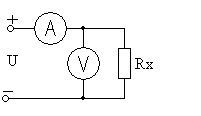

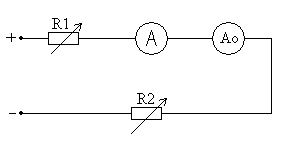

2.Выбрать схему включения амперметра и вольтметра в зависимости от величины

измеряемых сопротивлений.

Рисунок 4.2 - Схема включения амперметра и вольтметра для измерения сопротивлений

4.Определить сопротивление трех резисторов методом вольтметра – амперметра. Повторить опыт при других значениях напряжения и тока.

5.Вычислить среднее значение сопротивления для каждого резистора.

Rx = U/I Rx ср =

6.Результаты измерений занести в таблицу 4.2.

Таблица 4.2

|

N п/п | Измеряемое сопротивл.

| Измерено сопротивление |

| методом вольтметра и амперметра | методом омметра | методом моста |

| U, B | I, A | Rx, Ом | Rx ср, Ом

| R′x, Ом | R″x, Ом |

| 1 2 |

R1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 1 2 |

R2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 1 2 |

R3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5.По заводской инструкции ознакомиться со схемой и правилами эксплуатации омметра. Измерить сопротивления тех же резисторов омметром, результаты записать в таблицу 4.2.

6.Ознакомиться с устройством измерительного моста и правилами его пользования. Описать порядок измерения сопротивления мостом:

7.Произвести измерение сопротивлений резисторов с помощью моста, результаты полученных измерений занести в таблицу 4.2.

8.Сравнить измеренные сопротивления резисторов с их номинальными значениями.

IV. Выводы по проделанной работе:

V.Оценка проделанной работы:

Занятие Тема практического занятия:

5 « Определение погрешностей, вносимых

измерительными приборами»

2 часа

Цель работы: опираясь на методические указания, определить погрешность измерения

1.Порядок выполнения работы:

1.Ознакомиться с теоретическим материалом.

Истинное значение измеряемой величины принципиально не может быть найдено, поэтому достаточно оперировать оценкой и диапазоном возможных значений погрешности.

Суммарная погрешность результата любого измерения в общем случае складывается из трех составляющих: инструментальной, методической и субъективной.

При прямых измерениях вопрос определения оценок основной погрешности однократного измерения сводится к определению инструментальной погрешности. Воспользуемся наиболее простым (детерминированным) подходом – оценкой по наихудшему случаю, т.е. определим максимально возможные значения погрешностей при заданных условиях. При таком подходе доверительная вероятность рдов = 1.

1.Оценим предельное значение основной абсолютной погрешности через класс точности прибора ±Δ = γкл. точн. Х N / 100,

где γкл. точн – класс точности прибора,

Х N – предел измерения

2.Предельное значение основной относительной погрешности

δ = (± Δ 100%) / Xизм,

где Δ – абсолютная погрешность измерения,

Xизм – измеренная физическая величина

Реальные погрешности могут иметь любые конкретные значения, не превышающие этих рассчитанных предельных значений.

При косвенных измерениях необходимо считаться и с методической погрешностью.

Правильная запись результата измерения выглядит так: Х; ±Δ; рдов

2. Пример расчета погрешностей.

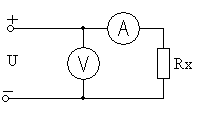

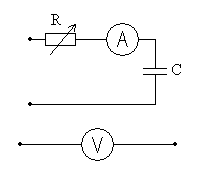

Для определения значения сопротивления R собрана схема, изображенная на рисунке. Получены следующие показания приборов: U = 8 В, I = 1.6 А.

Рисунок 5.1 – Схема цепи для измерения сопротивления

Найти значение сопротивления резистора (R) и погрешности измерения, если внутреннее сопротивление вольтметра RU = 20 кОм, а погрешности приборов отсутствуют (показания скорректированы с помощью поправок).

Решение

1.Сопротивление R, найденное по показаниям приборов,

Rизм = U/I = 8/1.6 = 5 Ом

2.Для определения действительного значения сопротивления R надо учесть, что часть тока, отсчитанного по амперметру, проходит через вольтметр

IU = U/ RU= = 8/20 103 = 0.4 10-3 А

3.Действительное значение тока, проходящего через измеряемое сопротивление

IR = I - IU = 1.6 – 0.0004 = 1.5996 А

4.Следовательно

R = U/ IR = 8/1.5996 = 5.00125 Ом

5.Абсолютная погрешность измерения определяется как

Δ = Rизм – R = 5 – 5.00125 = - 0.00125 Ом

6.Относительная погрешность

δ = (Δ· 100%) / R = (- 0.00125·100%) / 5.00125 = - 0.025%

Эта погрешность вызвана методом измерения, а не погрешностью приборов и в данном случае составляет сотые доли процента, ею можно пренебречь.

Ответ: R = 5.00125 Ом; Δ = - 0.00125 Ом; р = 1

3.Задания на практическую работу

Для определения значения сопротивления R собраны схемы, изображенные на рисунках 5.2 и 5.3.

Найти значение сопротивления резистора, погрешности измерения, если погрешности приборов отсутствуют (показания скорректированы с помощью поправок).

Схема измерения, данные по приборам и показания приборов приведены в таблице 5.1.

Таблица 5. 1 – Измерение сопротивления резисторов

| № варианта | № рисунка | Показание вольтметра,В | Внутреннее сопротивл. вольтм., кОм | Показание амперметра,А | Внутреннее сопротивл. амперм.,Ом |

| 1 | 6.2 | 8 | - | 5 | 0.1 |

| 2 | 6.2 | 10 | - | 15 | 0.1 |

| 3 | 6.2 | 150 | - | 11 | 0.1 |

| 4 | 6.2 | 15 | - | 4 | 0.1 |

| 5 | 6.2 | 25 | - | 5 | 0.1 |

| 6 | 6.2 | 10 | - | 3 | 0.1 |

| 7 | 6.2 | 50 | - | 20 | 0.1 |

| 8 | 6.2 | 16 | - | 4 | 0.1 |

| 9 | 6.2 | 24 | - | 5 | 0.1 |

| 10 | 6.2 | 85 | - | 10 | 0.1 |

| 11 | 6.3 | 5 | 10 | 1 | - |

| 12 | 6.3 | 18 | 10 | 3 | - |

| 13 | 6.3 | 30 | 10 | 18 | - |

| 14 | 6.3 | 15 | 10 | 8 | - |

| 15 | 6.3 | 32 | 10 | 14 | - |

| 16 | 6.3 | 45 | 10 | 18 | - |

| 17 | 6.3 | 140 | 10 | 28 | - |

| 18 | 6.3 | 36 | 10 | 12 | - |

| 19 | 6.3 | 20 | 10 | 4 | - |

| 20 | 6.3 | 28 | 10 | 6 | - |

Рисунок 5.2 – Измерение сопротивления резистора

Рисунок 5.3 – Измерение сопротивления резистора

4.Расчет погрешностей

IV. Выводы по проделанной работе:

V.Оценка проделанной работы:

Занятие Тема лабораторного занятия:

6 «Исследование работы ваттметра, измерение

2 часа мощности в цепях переменного тока»

Цель работы: 1.Преобрести навыки работы с ваттметром.

2.Научиться измерять активную, реактивную и полную мощность в цепях переменного тока.

3.Научиться рассчитывать погрешности прямых и косвенных измерений.

I.Контрольные вопросы:

1.Обьясните, что понимают под активной, реактивной и полной мощностью и

приведите формулы их расчета:

Р=

Q=

S=

2.Как определить предел измерения ваттметра?

П=

3.Как определить постоянную ваттметра?

Сw =

4.Какой системы приборы могут работать ваттметрами?

5.Что означает прямой метод измерения?

6.Что означает косвенный метод измерения?

7.Как определить активную мощность косвенным методом в лабораторной работе?

Р =

8.Как определить полную мощность косвенным методом?

S =

9.Как определить реактивную мощность, если известны полная и активная мощности?

Q =

8.Приведите формулу для определения наибольшей абсолютной погрешности при прямом методе измерения?

∆max =

9.Приведите формулу для определения наибольшей относительной погрешности при прямом методе измерения?

δmax =

9.Приведите формулу для определения наибольшей относительной погрешности при косвенном методе измерения?

δmax =

10.Приведите формулу для определения наибольшей абсолютной погрешности при косвенном методе измерения?

∆max =

II.Приборы и оборудование:

Таблица 6.1

| N п/п | Наименование прибора или др. оборудования | Тип прибора | Количество | Технические характеристики |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ш.Порядок выполнения работы:

1.Ознакомиться с приборами, основные технические характеристики записать в таблицу 6.1. Установить стрелки приборов на нулевую отметку.

2.Изобразить внешнюю панель ваттметра, указать назначение органов управления прибором:

3.Определить пределы измерения и цену деления прибора на каждом пределе измерения, полученные данные записать в таблицу 6.2.

Таблица 6.2

| N п/п | Предел измерения | Цена деления, Вт/дел |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4.Собрать цепь в соответствии с рисунком 6.1.

Рисунок 6.1 – Схема цепи для измерения мощности

5.После проверки схемы преподавателем измерить активную мощность, силу тока, входное напряжение цепи, напряжение на резисторе для нескольких значений сопротивлений резистора. Результаты измерений записать в табл. 6.3.

Таблица 6.3

|

N п/п | Результаты измерений | Результаты расчетов |

| Р,Вт | I,А | UВх,В | UR,B | Р,Вт | S,BA | Q,вар | М-д.прямых изм. | М-д косвен.изм. |

| ∆Р,Вт |

δ,%

| ∆Р,Вт | δ,% |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6.Полагая, что конденсатор идеальный, определить активную, реактивную и полную мощность цепи. Результаты расчетов записать в таблицу 6.3.

7.Вычислить наибольшую возможную абсолютную и относительную погрешности измерения активной мощности при прямом измерении, результаты занести в таблицу 6.3.

8.Вычислить наибольшую возможную абсолютную и относительную погрешности измерения активной мощности при косвенном измерении, результаты занести в таблицу 6.3.

Расчеты:

IV.Выводы по проделанной работе:

V.Оценка проделанной работы:

Занятие

7 Тема лабораторного занятия:

2 часа «Измерение емкости и индуктивности»

Цель занятия: применить метод вольтметра – амперметра для определения емкости конденсаторов и индуктивности катушек.

I.Контрольные вопросы:

1. Z≈Xc=1/2πƒCизм.

3.Вывести формулу для расчета Сизм: Z=U/I Z≈Xc= Cизм=

4.ХL = 2πƒ Lизм.

Lизм. =

II.Порядок выполнения работы:

1.Ознакомиться с измерительными приборами и другим оборудованием, их особенности и технические характеристики внести в таблицу «Приборы и оборудование».

Таблица 7.1

| N п/п | Наименование прибора или др. оборудования | Тип | Количество | Технические характеристики |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2.Собрать электрическую цепь по схеме рис. 7.1а. Установить достаточные показания измерительных приборов изменением сопротивления резистора.

Подобрать сопротивление резистора таким образом, чтобы подключение вольтметра не изменило показаний амперметра. Показать собранную цепь преподавателю.

Рисунок 7.1 - Схемы измерения: а – емкости, б - индуктивности катушки без сердечника

3.Произвести измерения и расчеты для трех конденсаторов. Результаты измерений и расчетов записать в табл.7.2.

Таблица 7.2

| Объект измерений | С д, мкФ

| Измерения | Расчеты |

| I,A | U,B | C, мкФ | δ,% |

| Конденсатор 1 |

|

|

|

|

|

| Конденсатор 2 |

|

|

|

|

|

| Конденсатор 3 |

|

|

|

|

|

Действительное значение емкости конденсаторов Сд задается преподавателем.

| Объект измерений | Сд, мкФ | f, Гц | I, A | U, B | Сизм, мкФ | δ, % |

| Конденсатор1 |

|

|

|

|

|

|

| Конденсатор2 |

|

|

|

|

|

|

| Конденсатор3 |

|

|

|

|

|

|

δ = (Сизм – Сд)100% / Сд

7.Вывести формулу для расчета индуктивности катушки:

Z = U/I

Z ≈ XL =

Lизм =

8.Убедиться в правильности расчетных формул, для чего открыть файл Electronics Workbench. Собрать цепь в соответствии с рис.7.1б. Задать дейтвующее значение напряжения источника переменного напряжения и индуктивность катушки. Найти значение индуктивности по формулам п.7 и сравнить его с заданным значением индуктивности.

9.Измерить индуктивность катушек, для чего собрать цепь по схеме рис.7.1б. Убедиться, что подключение вольтметра не изменило показаний амперметра.

10.Результаты измерений и расчетов записать в таблицу 7.3.

Таблица 7.3

| Объект измерений | f, Гц | I, А | U, В | L, Гн |

| Катушка 1 |

|

|

|

|

| Катушка 2 |

|

|

|

|

| Катушка 3 |

|

|

|

|

V.Выводы по проделанной работе:

V.Оценка проделанной работы:

Занятие Тема лабораторного занятия:

8 «Исследование электронного осциллографа и его применение

2 часа для измерения электрических величин»

Цель работы:

1.Ознакомиться с устройством и техническими возможностями электронного осциллографа.

2.Преобрести навыки измерения электрических величин осциллографом.

3.Освоить работу цифрового двухлучевого запоминающего осциллографа, иммитируемого программой Electronics Workbench.

I.Контрольные вопросы:

1.Назначение и основные элементы электроннолучевой трубки?

2.Порядок подготовки электронного осциллографа к работе?

3.Принцип получения устойчивого изображения на экране осциллографа?

4.Каковы возможности электронных осциллографов?

5.На функциональной схеме электронного осциллографа подписать назначение элементов схемы

Рисунок 8.1 – Функциональная схема электронного осциллографа

П.Приборы и оборудование:

| N п/п | Наименование прибора или др. оборудования | Тип прибора |

Количество | Технические характеристики |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ш.Порядок выполнения работы:

1.По паспорту к прибору КПР «Сура» ознакомиться с техническими характеристиками электронного осциллографа (ЭОС), изучить назначение органов управления осциллографом, изобразить лицевую панель ЭОС, указать назначение органов управления осциллографом.

2.В соответствии с указаниями в паспорте подготовить прибор к работе.

3.Для проведения измерения осциллографом амплитуды синусоидального напряжения установить кнопку выбора рода синхронизации в положение «ВНУТР», кнопку открытого или закрытого входа усилителя установить в положение «~», ручку «УРОВЕНЬ» – в левое положение, ручку «УСИЛ Y» должна находиться в крайнем правом положении.

4.От генератора синусоидальных сигналов подать напряжение на осциллограф, для этого соединить «~» гнездо для снятия выходного сигнала генератора синусоидальных сигналов с гнездом «Y» на входе осциллографа, гнездо « » генератора - с гнездом «_׀» осциллографа.

5.При помощи ручек «СМЕЩ X» и «СМЕЩ Y» совместить сигнал с нужными делениями шкалы.

6.Изобразить осциллограмму.

7. Измерить исследуемый размер изображения по вертикали в делениях шкалы:

N =

Величина исследуемого сигнала в вольтах будет равна произведению замеренной величины изображения в делениях (1 деление – 5мм), умноженной на цифровую отметку показаний переключателя «ВОЛЬТ/ДЕЛЕН».

Записать показание переключателя «ВОЛЬТ/ДЕЛЕН»:

n =

Um = N∙n =

Точность измерения амплитуд гарантируется при размере изображения по вертикали от 2 до 5 делений. Поэтому переключатель «ВОЛЬТ/ДЕЛЕН» входного аттенюатора необходимо поставить в такое положение, при котором размер исследуемого сигнала получается наибольшим, в пределах рабочей части экрана (рабочая часть шкалы имеет 6 делений по вертикали и 8 делений по горизонтали).

8.Для измерения частоты сигнала установить ручку «РАЗВЕРТКА» в крайнее правое положение.

9.Установить 4-6 периодов напряжения.

10.Подсчитать расстояние в делениях целого числа периодов сигнала, укладывающихся наиболее близко к 8 делениям шкалы по горизонтали.

11.Рассчитать частоту сигнала:

f = N/L Tр =

f – частота исследуемого сигнала, Гц;

N – число периодов синусоиды;

L – число делений шкалы;

Тр –длительность развертки, мкс/делен.

12.Откройте файл Electronics Workbench.

13.По описанию к программе изучите работу простой и расширенной модификации осциллографа.

14.Подключите к осциллографу генератор, добейтесь устойчивого изображения различной формы сигналов.

IV.Выводы по проделанной работе:

V.Оценка проделанной работы:

Занятие Тема лабораторного занятия:

9 «Изучение работы электронно – счетного

2 часа частотомера»

Цель работы: 1.Научиться пользоваться прибором.

2.Провести калибровку низкочастотного генератора синусоидальных сигналов.

I.Приборы и оборудование

Таблица 9.1

| N п/п | Наименование прибора или др. оборудования | Тип |

Количество | Технические характеристики |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

II.Порядок выполнения работы:

1.Изучить по паспорту электронно – счетного частотомера:

- назначение п.1.1;

- особенности п.1.2;

- технические характеристики п.2;

- указания мер безопасности п.4;

- установку напряжения питающей сети п.5.2;

- установку оборудования перед эксплуатацией п.5.3;

- общие положения п.5.4.

2.Изобразить переднюю панель частотомера и указать назначение органов управления:

3.Изучить порядок работы с прибором п.7, принцип работы частотомера п.8.1,

факторы, влияющие на точность измерения п.8.2.

4.Ответить на следующие вопросы:

- какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с частотомером;

- как устанавливают частотомер перед эксплуатацией;

- назначение органов управления частотомером;

- как выбрать нужную чувствительность;

- как подключается соединительный кабель к генератору;

- пояснить принцип работы частотомера.

5.Подсоединить генератор к частотомеру, включить частотомер в сеть, показать цепь преподавателю.

6.Провести калибровку генератора, для чего поставить переключатели «ЧАСТОТА ПЛАВНО» в левое положение, переключатель «ЧАСТОТА ГРУБО» в положение «1», ручку «АМПЛИТУДА» - вправо.

Записать показания прибора в таблицу 9.2

Таблица 9.2

| Положение переключат. «ЧАСТОТА ГРУБО» |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

| Частота генератора, кГц

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

7.Установить переключатель частоты «ЧАСТОТА ГРУБО» в положение 2 -10 записать показания частотомера в табл. 9.2.

111.Выводы по проделанной работе:

V.Оценка проделанной работы: Информационное обеспечение обучения Основные источники:

1.Шишмарев В.Ю. Электрорадиоизмерения. – М.: Издательский центр «Академия», 2010

2.Панфилов В.А. Электрические измерения. – М.: Издательский центр «Академия», 2004

3.Бутырин П.А. Электротехника. - М.: Издательский центр «Академия», 2006

Дополнительные источники:

1..Данилов И.А., Иванов П.М. Дидактический материал по общей электротехнике с основами электроники. М.: Академия, 2000. – 178с.

2.Жаворонков М.А.Электротехника и электроника: учеб. Послбие для студ. Высш. учеб.заведений.– М.: издательский центр «Академия», 2005. – 400с

3.Сидеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: Учебное пособие для учащихся профессиональных училищ, лицеев и колледжей. 7-е изд-е. –Ростов н/Д: Феникс, 2006.- 416 с.

4..ЭОС «Осциллографы»