Эволюция греческой скульптуры. Архаика и классика. МХК 10 класс

Учитель: Кайгородова Наталья Евгеньевна

Эпоха Архаики (7-6 вв. до н.э.)

- Время становления греческого искусства

- Формирование глубокого гуманизма

- Антропоцентризм (человек находится в центре внимания)

- Искусство архаического периода характеризуется:

Эпической суровостью

Своеобразной и тонкой поэтичностью

Особенной изысканностью и красочностью нарядов

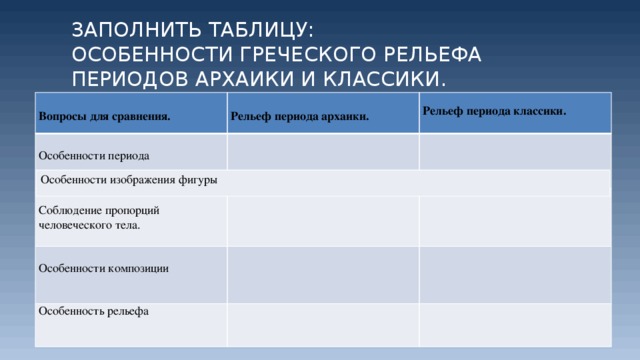

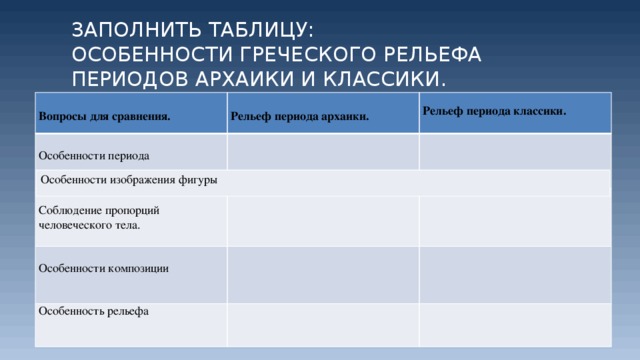

Заполнить таблицу: Особенности греческого рельефа периодов архаики и классики.

Вопросы для сравнения.

Рельеф периода архаики.

Особенности периода

Рельеф периода классики.

Соблюдение пропорций человеческого тела.

Особенности композиции

Особенность рельефа

Особенности изображения фигуры

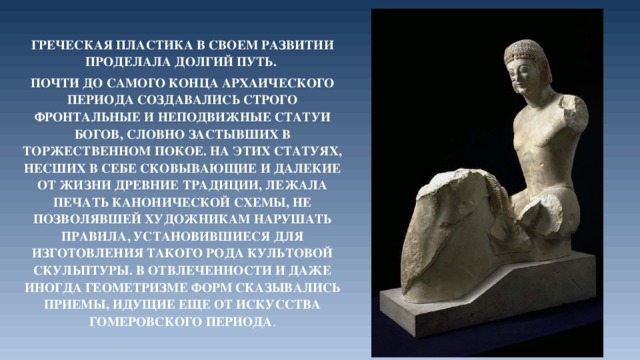

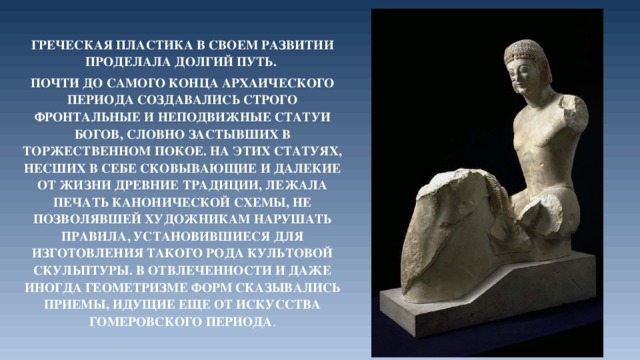

Греческая пластика в своем развитии проделала долгий путь.

Почти до самого конца архаического периода создавались строго фронтальные и неподвижные статуи богов, словно застывших в торжественном покое. На этих статуях, несших в себе сковывающие и далекие от жизни древние традиции, лежала печать канонической схемы, не позволявшей художникам нарушать правила, установившиеся для изготовления такого рода культовой скульптуры. В отвлеченности и даже иногда геометризме форм сказывались приемы, идущие еще от искусства гомеровского периода .

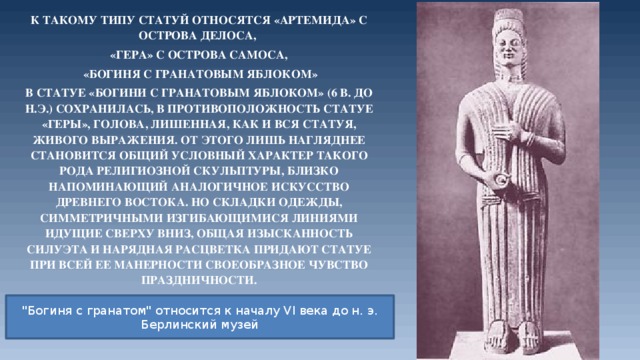

К такому типу статуй относятся «Артемида» с острова Делоса,

«Гера» с острова Самоса,

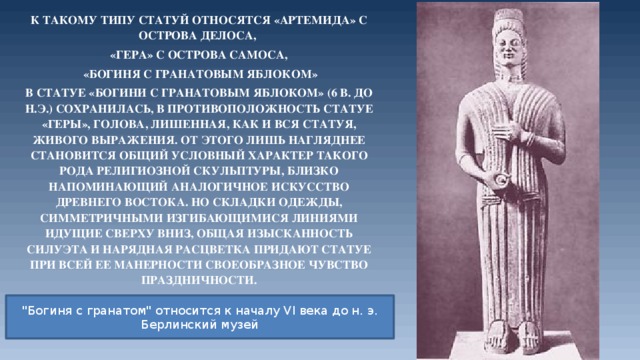

«Богиня с гранатовым яблоком»

В статуе «Богини с гранатовым яблоком» (6 в. до н.э.) сохранилась, в противоположность статуе «Геры», голова, лишенная, как и вся статуя, живого выражения. От этого лишь нагляднее становится общий условный характер такого рода религиозной скульптуры, близко напоминающий аналогичное искусство Древнего Востока. Но складки одежды, симметричными изгибающимися линиями идущие сверху вниз, общая изысканность силуэта и нарядная расцветка придают статуе при всей ее манерности своеобразное чувство праздничности.

"Богиня с гранатом" относится к началу VI века до н. э. Берлинский музей

«Артемида» с острова Делоса (7 в. до н.э.)представляет собой почти нерасчлененный каменный блок со слабо намеченными формами тела .Голова поставлена прямо, волосы симметрично падают на плечи, руки опущены вдоль тела, Ступни ног кажутся механически приставленными к глыбообразной массе длинной одежды. Происхождение такой статуи от примитивного древнего ксоана не вызывает сомнений, и новым здесь является лишь некоторое стремление к правильной пропорциональности человеческой фигуры.

Артемида Делосская. Мрамор. Около 650 г. до н. э. Афины. Национальный музей.

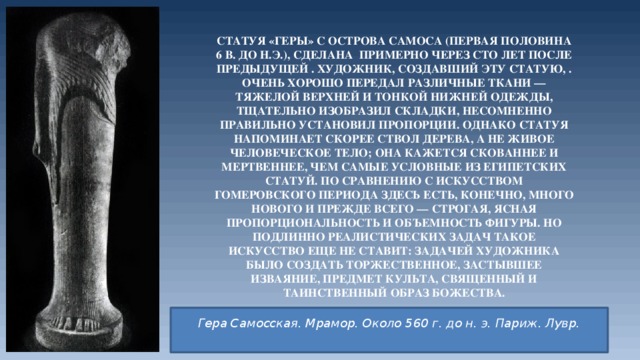

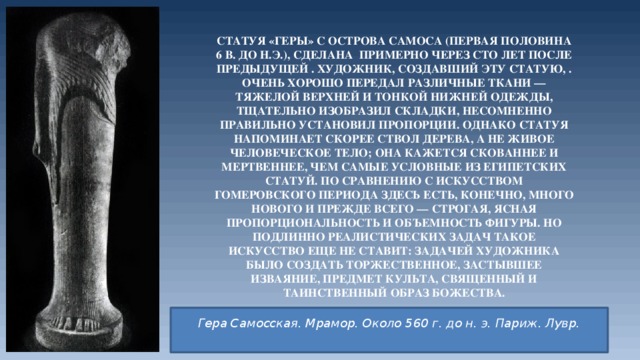

Статуя «Геры» с острова Самоса (первая половина 6 в. до н.э.), сделана примерно через сто лет после предыдущей . Художник, создавший эту статую, . очень хорошо передал различные ткани — тяжелой верхней и тонкой нижней одежды, тщательно изобразил складки, несомненно правильно установил пропорции. Однако статуя напоминает скорее ствол дерева, а не живое человеческое тело; она кажется скованнее и мертвеннее, чем самые условные из египетских статуй. По сравнению с искусством гомеровского периода здесь есть, конечно, много нового и прежде всего — строгая, ясная пропорциональность и объемность фигуры. Но подлинно реалистических задач такое искусство еще не ставит: задачей художника было создать торжественное, застывшее изваяние, предмет культа, священный и таинственный образ божества.

Гера Самосская. Мрамор. Около 560 г. до н. э. Париж. Лувр.

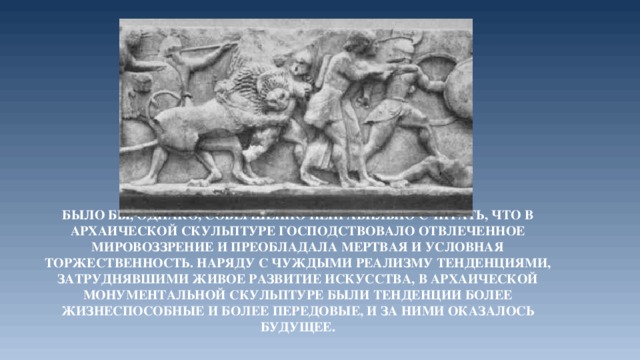

Было бы, однако, совершенно неправильно считать, что в архаической скульптуре господствовало отвлеченное мировоззрение и преобладала мертвая и условная торжественность. Наряду с чуждыми реализму тенденциями, затруднявшими живое развитие искусства, в архаической монументальной скульптуре были тенденции более жизнеспособные и более передовые, и за ними оказалось будущее.

Особенно типичными для периода архаики были прямо стоящие обнаженные статуи героев, или, позднее, воинов, так называемые куросы.

Тип куроса сложился на протяжении 7 и начала 6 в. до н.э. первоначально, на Пелопоннесском полуострове. Его появление имело большое прогрессивное значение для дальнейшего развития греческой скульптуры. Самый образ куроса — сильного, мужественного героя или воина — был связан с развитием гражданского самосознания человека; он означал большой шаг вперед по сравнению со старыми художественными идеалами. Связанные сначала с культом героев, эти статуи куросов к 6 в. до н.э. стали связываться с еще более жизненными образами идеальных воинов, — они начали служить надгробиями воинов и ставиться в честь победителей на олимпийских и других состязаниях, которые сами изменили свое первоначальное значение празднеств в честь умершего. Хотя в куросах не было никакого индивидуального, портретного характера и никакого определенного переживания, в них явственно ощущался общий дух суровой мужественности и собранной энергии, который сближал строй этих статуй с идейным содержанием ранней дорической архитектуры.

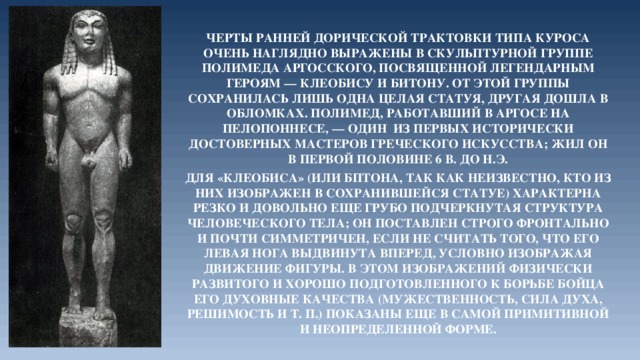

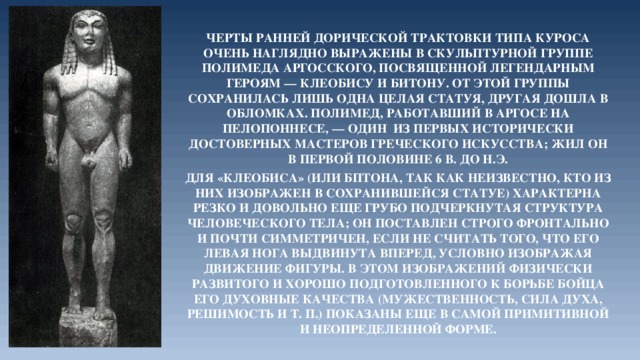

Черты ранней дорической трактовки типа куроса очень наглядно выражены в скульптурной группе Полимеда Аргосского, посвященной легендарным героям — Клеобису и Битону. От этой группы сохранилась лишь одна целая статуя, другая дошла в обломках. Полимед, работавший в Аргосе на Пелопоннесе, — один из первых исторически достоверных мастеров греческого искусства; жил он в первой половине 6 в. до н.э.

Для «Клеобиса» (или Бптона, так как неизвестно, кто из них изображен в сохранившейся статуе) характерна резко и довольно еще грубо подчеркнутая структура человеческого тела; он поставлен строго фронтально и почти симметричен, если не считать того, что его левая нога выдвинута вперед, условно изображая движение фигуры. В этом изображений физически развитого и хорошо подготовленного к борьбе бойца его духовные качества (мужественность, сила духа, решимость и т. п.) показаны еще в самой примитивной и неопределенной форме.

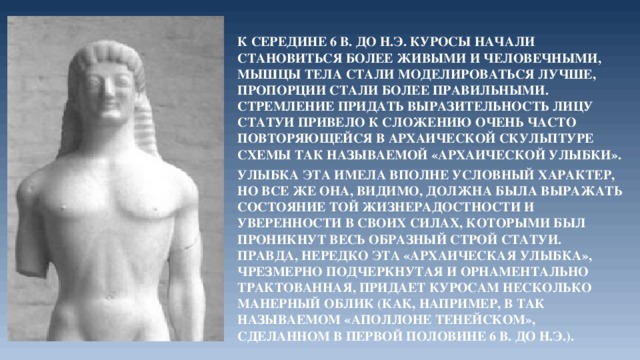

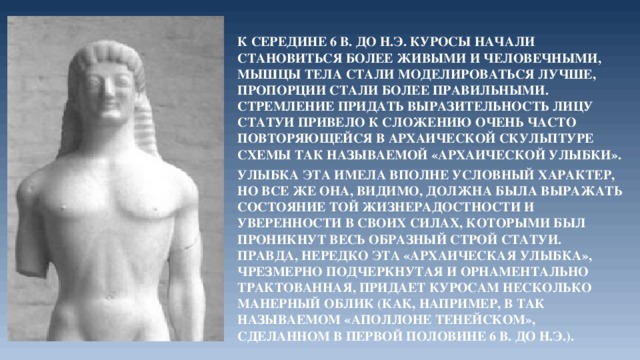

К середине 6 в. до н.э. куросы начали становиться более живыми и человечными, мышцы тела стали моделироваться лучше, пропорции стали более правильными. Стремление придать выразительность лицу статуи привело к сложению очень часто повторяющейся в архаической скульптуре схемы так называемой «архаической улыбки».

Улыбка эта имела вполне условный характер, но все же она, видимо, должна была выражать состояние той жизнерадостности и уверенности в своих силах, которыми был проникнут весь образный строй статуи. Правда, нередко эта «архаическая улыбка», чрезмерно подчеркнутая и орнаментально трактованная, придает куросам несколько манерный облик (как, например, в так называемом «Аполлоне Тенейском», сделанном в первой половине 6 в. до н.э.).

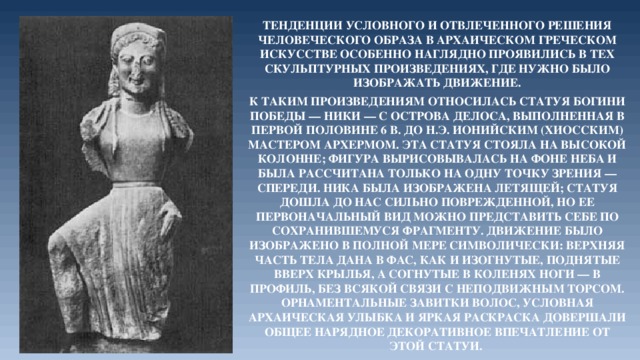

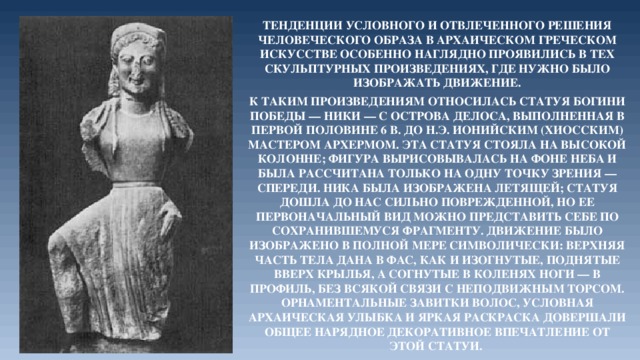

Тенденции условного и отвлеченного решения человеческого образа в архаическом греческом искусстве особенно наглядно проявились в тех скульптурных произведениях, где нужно было изображать движение.

К таким произведениям относилась статуя богини победы — Ники — с острова Делоса, выполненная в первой половине 6 в. до н.э. ионийским (хиосским) мастером Архермом. Эта статуя стояла на высокой колонне; фигура вырисовывалась на фоне неба и была рассчитана только на одну точку зрения — спереди. Ника была изображена летящей; статуя дошла до нас сильно поврежденной, но ее первоначальный вид можно представить себе по сохранившемуся фрагменту. Движение было изображено в полной мере символически: верхняя часть тела дана в фас, как и изогнутые, поднятые вверх крылья, а согнутые в коленях ноги — в профиль, без всякой связи с неподвижным торсом. Орнаментальные завитки волос, условная архаическая улыбка и яркая раскраска довершали общее нарядное декоративное впечатление от этой статуи.

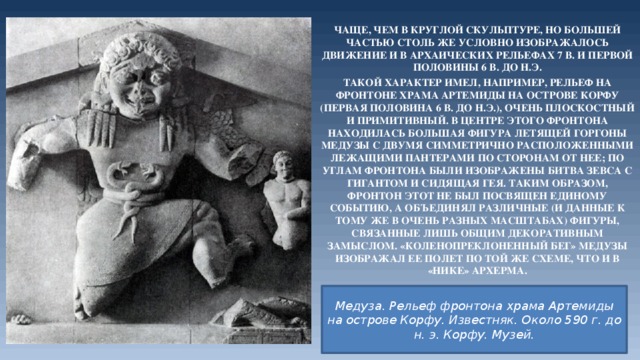

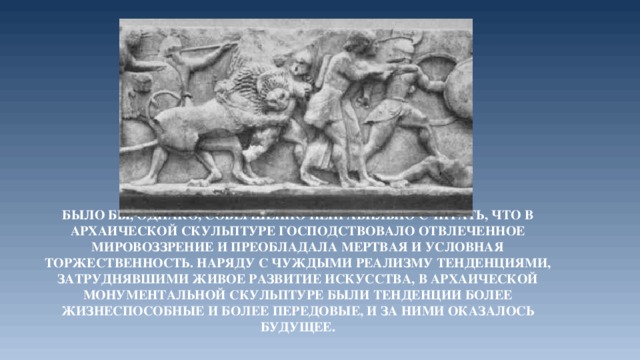

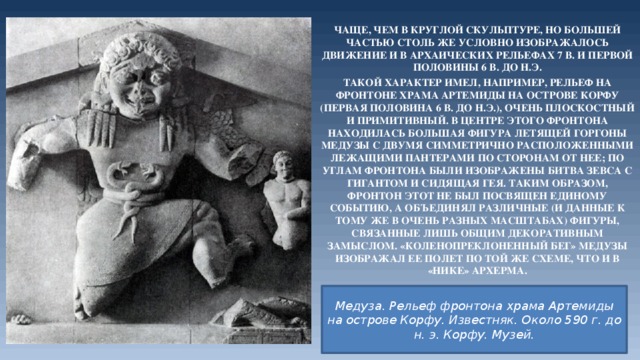

Чаще, чем в круглой скульптуре, но большей частью столь же условно изображалось движение и в архаических рельефах 7 в. и первой половины 6 в. до н.э.

Такой характер имел, например, рельеф на фронтоне храма Артемиды на острове Корфу (первая половина 6 в. до н.э.), очень плоскостный и примитивный. В центре Этого фронтона находилась большая фигура летящей горгоны Медузы с двумя симметрично расположенными лежащими пантерами по сторонам от нее; по углам фронтона были изображены битва Зевса с гигантом и сидящая Гея. Таким образом, фронтон этот не был посвящен единому событию, а объединял различные (и данные к тому же в очень разных масштабах) фигуры, связанные лишь общим декоративным замыслом. «Коленопреклоненный бег» Медузы изображал ее полет по той же схеме, что и в «Нике» Архерма.

Медуза. Рельеф фронтона храма Артемиды на острове Корфу. Известняк. Около 590 г. до н. э. Корфу. Музей.

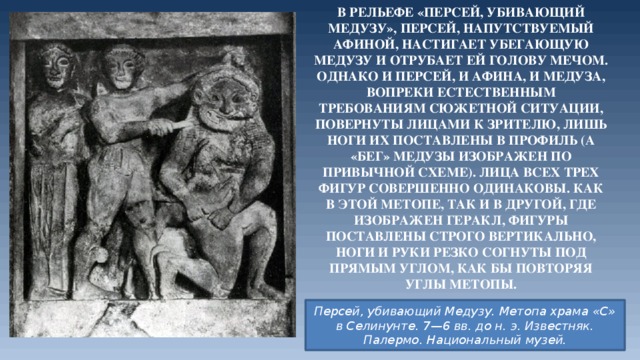

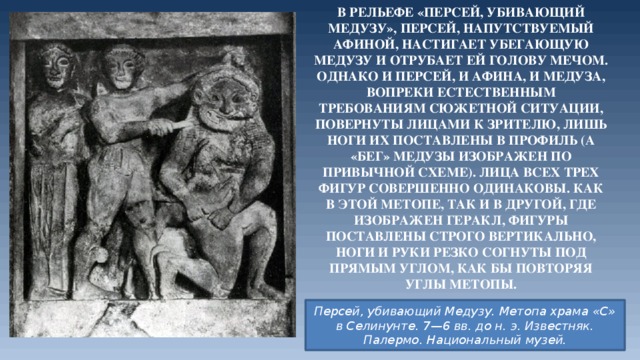

В рельефе «Персей, убивающий Медузу», Персей, напутствуемый Афиной, настигает убегающую Медузу и отрубает ей голову мечом. Однако и Персей, и Афина, и Медуза, вопреки естественным требованиям сюжетной ситуации, повернуты лицами к зрителю, лишь ноги их поставлены в профиль (а «бег» Медузы изображен по привычной схеме). Лица всех трех фигур совершенно одинаковы. Как в этой метопе, так и в другой, где изображен Геракл, фигуры поставлены строго вертикально, ноги и руки резко согнуты под прямым углом, как бы повторяя углы метопы.

Персей, убивающий Медузу. Метопа храма «С» в Селинунте. 7—6 вв. до н. э. Известняк. Палермо. Национальный музей.

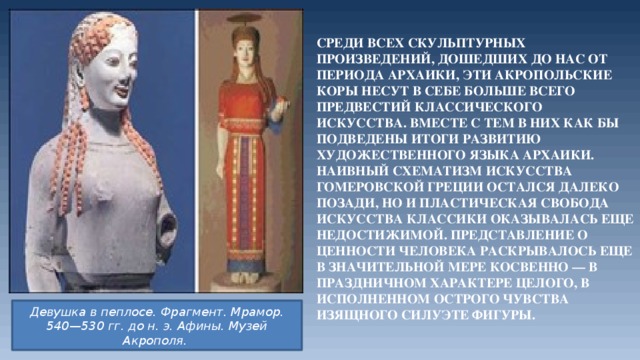

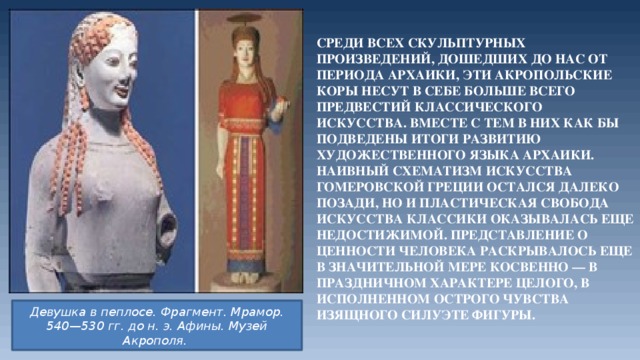

- Одним из высших достижений архаического искусства Афин конца 6 в. до н.э. были найденные на Акрополе прекрасные статуи девушек (кор) в нарядных одеждах. Эти статуи были созданы не только художниками Афин, но и приезжими ионийскими скульпторами, включившимися в общую работу над украшением выросшего и разбогатевшего города. Среди них особенно выделяются «Девушка в пеплосе» и знаменитая статуя девушки, обычно просто называемая «Кора с Акрополя».

«Кора с Акрополя»

Среди всех скульптурных произведений, дошедших до нас от периода архаики, эти акропольские коры несут в себе больше всего предвестий классического искусства. Вместе с тем в них как бы подведены итоги развитию художественного языка архаики. Наивный схематизм искусства гомеровской Греции остался далеко позади, но и пластическая свобода искусства классики оказывалась еще недостижимой. Представление о ценности человека раскрывалось еще в значительной мере косвенно — в праздничном характере целого, в исполненном острого чувства изящного силуэте фигуры.

Девушка в пеплосе. Фрагмент. Мрамор. 540—530 гг. до н. э. Афины. Музей Акрополя.

Эпоха Классики (5-4 вв. до н.э.)

- Время греко-персидских войн

- Иронические темы в произведениях искусства

В период ранней классики скульптура носит переходный период от архаики к классике. Это прекрасно видно на фронтонах храма Афины Афайи на острове Эгина (ок.490 г.до н.э.) Еще статичны, «архаическая улыбка», но уже более верные пропорции и сложные ракурсы. Иначе решены скульптуры знаменитого храма Зевса в Олимпии. Западный фронтон – сцена кентавромахии, восточный – соревнования на коленицах Эномая и Пелопса, в метопах - 12 подвигов Геракла. Все фигуры взаимосвязаны, объединены движением.

Самая распространенная тема – образ атлета. Передача соразмерности красоты тела и души – главная задача. В лице – невозмутимое спокойствие. «Не выдавай лицом, что тебя тревожит». Красивый овал лица, рисунок губ, прямая линия лба и носа.

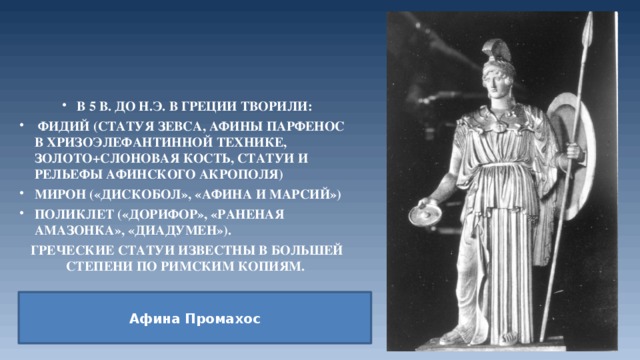

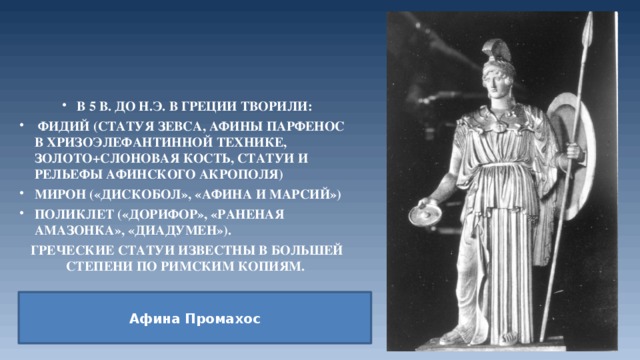

- В 5 в. до н.э. в Греции творили:

- Фидий (статуя Зевса, Афины Парфенос в хризоэлефантинной технике, золото+слоновая кость, статуи и рельефы Афинского акрополя)

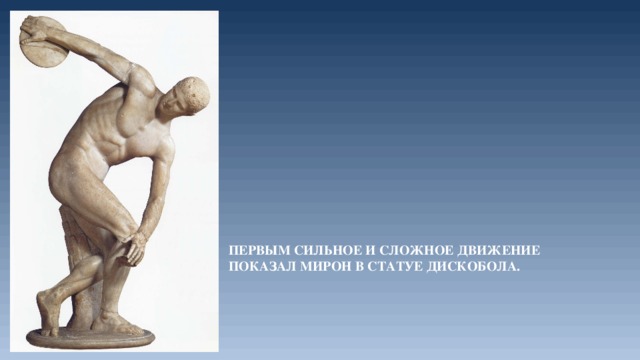

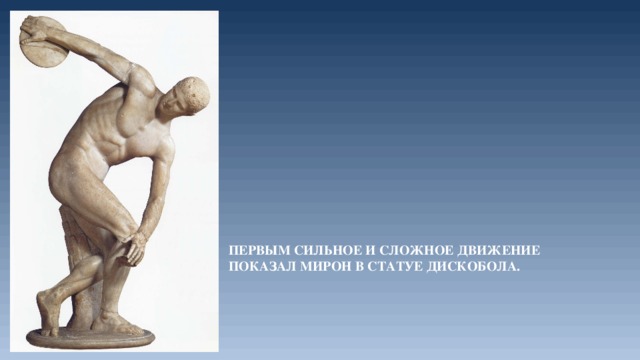

- Мирон («Дискобол», «Афина и Марсий»)

- Поликлет («Дорифор», «Раненая амазонка», «Диадумен»).

Греческие статуи известны в большей степени по римским копиям.

Афина Промахос

Первым сильное и сложное движение показал Мирон в статуе Дискобола.

Поликлет создал обобщенный художественный образ, ставший нормой и образцом. «Канон» (мера, правило) – так назывался его теоретический труд. Голова- 1/7 к росту, лицо и кисть руки – 1/10, ступня – 1/6 и т.д. Это были и пропорции, соответствующие идеалу свободного гражданина полиса.

Раненая Амазонка

Дорифор

поздняя классика

4 в. до н.э. – поздняя классика - время бурной духовной жизни. Сократ и Платон, философ Демокрит. В скульптуре на смену мужественности образов суровой классики приходит интерес к душевному миру человека. Так в дошедшей в подлиннике статуе Гермеса с младенцем Дионисом работы Праксителя мастер изобразил прекрасного юношу в состоянии покоя и безмятежности. Красота более одухотворенная.

Другие известные работ: «Афродита Книдская», «Эрот!, «Аполлон, убивающий ящерицу», «Отдыхающий сатир» и др.

«Аполлон, убивающий ящерицу»,

«Отдыхающий сатир»

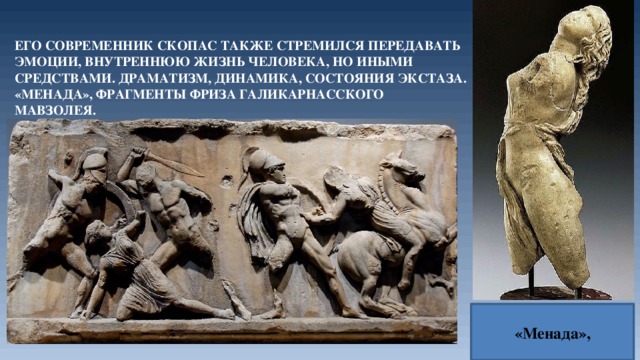

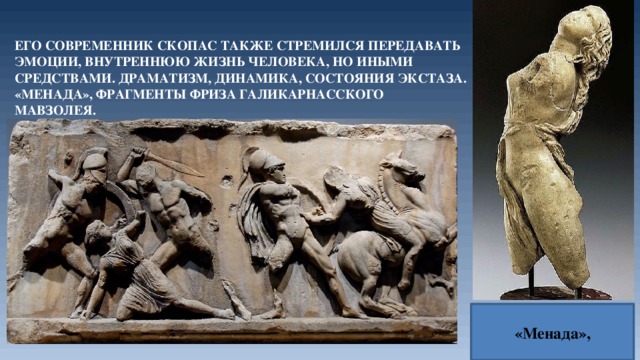

Его современник Скопас также стремился передавать эмоции, внутреннюю жизнь человека, но иными средствами. Драматизм, динамика, состояния экстаза. «Менада», фрагменты фриза Галикарнасского мавзолея.

«Менада»,

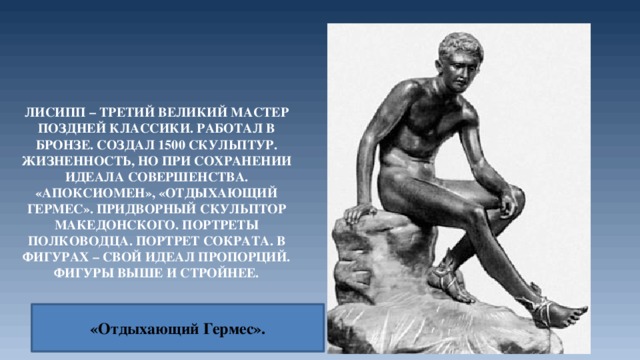

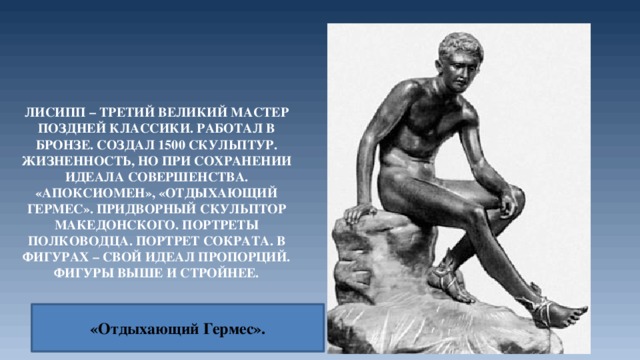

Лисипп – третий великий мастер поздней классики. Работал в бронзе. Создал 1500 скульптур. Жизненность, но при сохранении идеала совершенства. «Апоксиомен», «Отдыхающий Гермес». Придворный скульптор Македонского. Портреты полководца. Портрет Сократа. В фигурах – свой идеал пропорций. Фигуры выше и стройнее.

«Отдыхающий Гермес».