Эволюция мозгового черепа древних рептилий. Какие из изображенных черепов принадлежат к анапсидному, синапсидному, диапсидному типам? Чем они отличаются друг от друга?

Череп (cranium) – скелет головы позвоночных. Различают мозговой череп (cranium celebrale, s. neurocranium) и висцеральный (cranium viscerale, s. splanchnocranium). Череп пресмыкающихся видоизменялся главным образом в зависимости от характера питания и способов добывания пищи. Сплошной панцирь черепа подвергся частичной редукции. В связи с более дифференцированной мускулатурой челюстного аппарата в височной области черепа возникли ямы и разделяющие их костные мосты — дуги, служившие для прикрепления сложной системы мускулов. От черепа амфибий он отличается вытянутыми челюстями, образующими относительно длинное рыло. У пресмыкающихся дыхание обеспечивается работой грудной клетки, а захват добычи связан с активным преследованием, при котором вытянутое рыло имеет преимущество. Такая форма челюстей давала к тому же возможность отрывать куски от крупной добычи. То и другое требовало более мощной жевательной мускулатуры. С ее развитием и усложнением органов чувств связаны основные изменения черепа пресмыкающихся.

| Тип черепа | Строение | Характеристика | Характерные группы |

| Анапсидный |

| Череп без височных окон. | Парарептилии |

| Синапсидный |

| Пониженное положение височного окна, над которым смыкаются чешуйчатая и заднеглазничные кости. | Звероподобные рептилии |

| Диапсидный |

| Имеется два височных окна. | Лепидозавры и другие рептилии. |

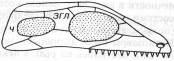

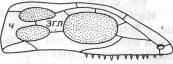

*ч – чешуйчатая кость, згл – заднеглазничная кость

1-ый тип - АНАПСИДНЫЙ. Самым главным достижением данного 1 типа явлется наличие формирования черепной ямки, к которой присоединяется жевательная мускулатура. (Анапсиды — с цельным черепным панцирем (котилозавры и черепахи).

2-ой тип - СИНАПСИДНЫЙ. Когда соответственно формируются верхняя и нижняя височная ямки.

К данному типу строения черепа можно отнести тереоморфов и тераморфов. (Синапсиды — с одной скуловой дугой (звероподобные, плезиозавры и, возможно, ихтиозавры).

3-ий тип - ДИАПСИДНЫЙ. Три височные ямки. (Диапсиды — с двумя дугами (все прочие пресмыкающиеся).

Какие позвоночные произошли от рептилий с диапсидным черепом,

какие дуги они при этом утратили?

Диапсидный череп имеет две височные впадины, расположенные выше и ниже заглазничной кости. Диапсидные в конце палеозоя (пермь) дали чрезвычайно широкую адаптивную радиацию систематическим группам и видам, которых обнаруживают и среди вымерших форм, и среди нынешних рептилий. Среди диапсидных наметились две основные группы Лепидозавроморфы (Lepidosauromorpha) и Архозавроморфы (Archosauromorpha). Наиболее примитивные диапсиды из группы Лепидозавров — отряд Эозухии (Eosuchia) — были предками отряда Клювоголовые, от которых в настоящее время сохранился лишь один род — гаттерия.

В конце перми от примитивных диапсид обособились чешуйчатые (Squamata), ставшие многочисленными в меловой период. К концу мелового периода от ящериц произошли змеи.

Какие позвоночные произошли от рептилий с синапсидным

черепом?

Cинапсиды — рептилии с нижними височными впадинами, ограниченными скуловой, чешуйчатой и заглазничной костями. Уже в позднем карбоне эта группа стала самой многочисленной. В палеонтологической летописи они представлены двумя последовательно существовавшими отрядами: пеликозавров (Pelicosauria) и терапсид (Therapsida). Период своего расцвета терапсиды пережили задолго до того, как появились первые динозавры, потомками терапсид стали более высокоорганизованные зверозубые (Theriodontia). К ним относится, в частности, хищная иностранцевия, напоминающая саблезубого тигра. Зверозубые были многочисленны ещё в раннем триасе, но после появления хищных динозавров они исчезли. Звероподобные представляют большой интерес как группа, давшая начало млекопитающим.

Чем вызвано образование в мозговом черепе височных ям?

В связи с воздействием разнообразных условий жизни, с которыми они сталкивались при размножении и расселении. Большинство групп приобрели бо́льшую подвижность; скелет их стал легче, но в то же время и прочнее. Рептилии использовали более разнообразную пищу, чем амфибии. Изменялась техника её добывания. В этой связи существенным изменениям подверглось строение конечностей, осевого скелета и черепа. У большинства конечности стали длиннее, таз, приобретая устойчивость, прикреплялся к двум и более крестцовым позвонкам. В плечевом поясе исчезла «рыбная» кость клейтрум. Сплошной панцирь черепа подвергся частичной редукции. В связи с более дифференцированной мускулатурой челюстного аппарата в височной области черепа возникли ямы и разделяющие их костные мосты — дуги, служившие для прикрепления сложной системы мускулов.

Литература:

1.Биологический энциклопедический словарь под редакцией М. С. Гилярова и др., М., изд. Советская Энциклопедия, 1989.

2.Баянов М.Г. 2003. Серая цапля в Башкортостане. – Итоги биологических исследований (Вып. 7): Сборник научных трудов. Уфа: 27-29.

3.Баянов М.Г., Валуев В.А. Большой баклан в Башкирии // Биоразнообразие и биоресурсы Урала и сопредельных территорий: Материалы II международной конференции. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2002. С. 150.

4.Валуев В.А. 2002. К авифауне лесостепи Предуралья Башкирии. – Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург: 69-71.

5.Валуев В.А. 2004. Экстраполяционный коэффициент как дополнение к учёту численности птиц по методике Ю.С. Равкина (1967) для территорий со значительной ландшафтной дифференциацией. – Вестник охотоведения, 1 (№3). М.: 291-293.

6.Валуев В.А. 2004. Обзор летней орнитофауны Предуралья и Южного Урала (отряды: гагарообразные, поганкообразные, веслоногие, аистообразные, фламингообразные, гусеобразные). – Вестник Башкирского университета. № 1. Уфа: 35-41.

7.Валуев В.А., Валуев К.В. 2001. Новые наблюдения редких птиц в Башкирии. – Итоги биологических исследований. Вып. 6. Сборник научных трудов. Уфа: 161-163.

8.Галиева Л.Ф. 2002. Интересные встречи птиц в Нагаево и на озере Кандры-куль в Башкирии. – Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург: 86-87.

10.Жизнь животных: в 6-ти томах. — М.: Просвещение. Под редакцией профессоров Н.А.Гладкова, А.В.Михеева. 1970.

11.Животный мир Башкортостана/ под редакцией М. Г. Баянова и профессора Е. В. Кучерова/ Уфа, "КИТАП" 1995.

12.Книзе А. А. Применение маршрутного метода количественного учета боровой птицы в условиях Ленинградской области и АКССР. Сб. «Пром. фауна и охот, хоз.», Л. — М., 1934, стр. 27— 34.

14.Наумов Н. П., Карташев Н. Н. Часть 2. Пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие // Зоология позвоночных. — М.: Высшая школа, 1979. — С. 272.

15.Новиков Г. А. Упрощенный метод количественного учета птиц. Природа, № 2, 1947, стр. 57.

16.НовиковГ.А."Полевые исследования экологии наземных позвоночных животных"

( изд. "Советская наука" 1949 г.)

17.Семенов-Тян- Шанский О. И. Опыт учета боровой дичи в Лапландском заповеднике. Там же, стр. 55—59.

18.Стахровский В. Г. и Морин Н. А. Учет тетерева и рябчика. Сб. «Верхне-Вычегодск. эксп.», М., 1932, стр. 196—202.

19.Щербаков А. Ф. Тетерев-глухарь, его распространение и запас. Сб. «Верхне-Вычегодск. эксп.», М., 1932, стр. 148—162.