Филогенез органов и систем органов

Цель урока

- Познакомить с филогенезом (историческим развитием) органов и систем органов

Задачи урока

- Филогенез кровеносной системы.

- Филогенез опорно-двигательной системы.

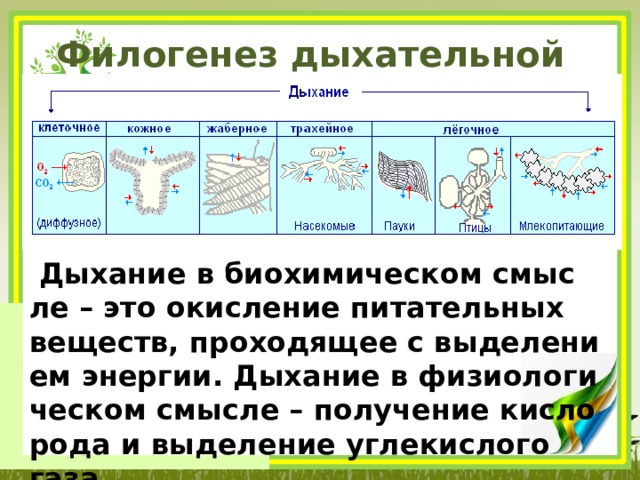

- Филогенез дыхательной системы.

- Филогенез выделительной системы.

- Филогенез эндокринной системы.

- Филогенез половой системы.

- Филогенез нервной системы.

- Системы органов растений.

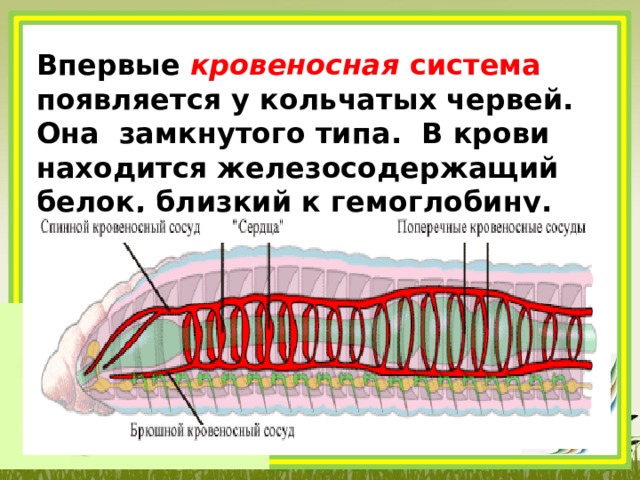

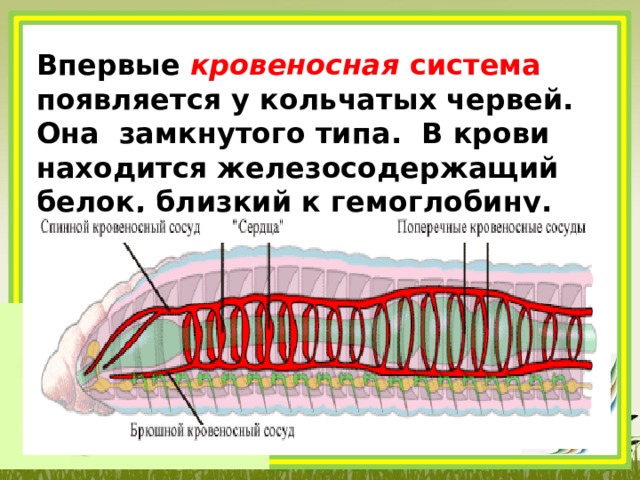

Филогенез кровеносной системы

Впервые кровеносная система появляется у кольчатых червей. Она замкнутого типа. В крови находится железосодержащий белок, близкий к гемоглобину.

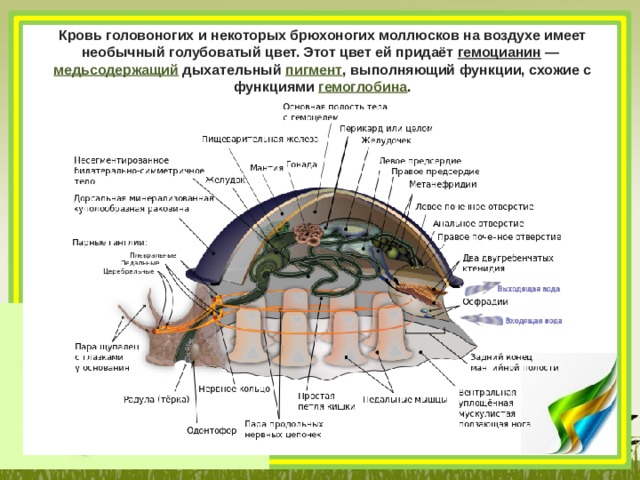

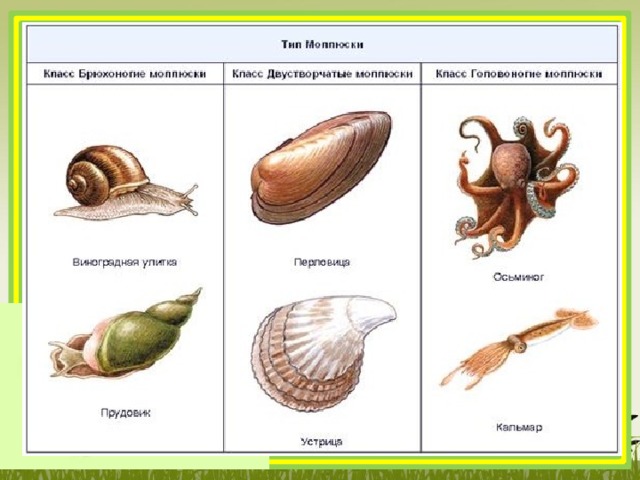

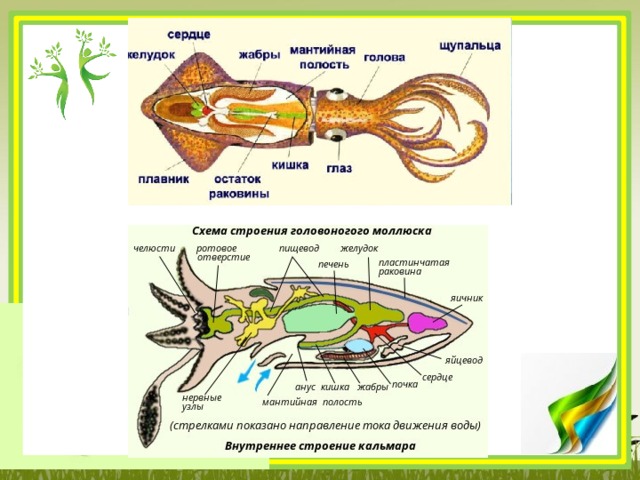

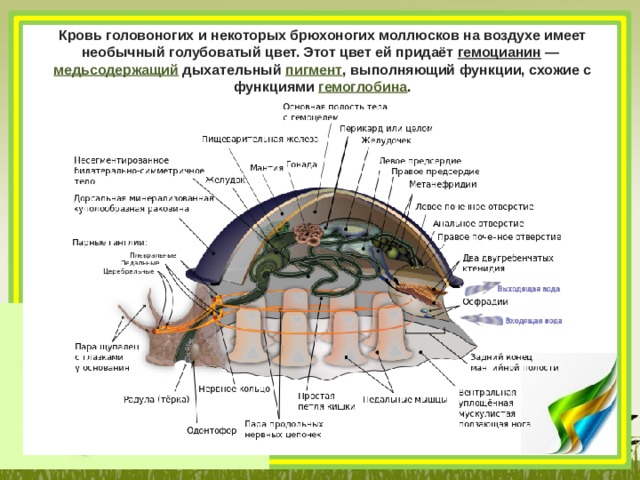

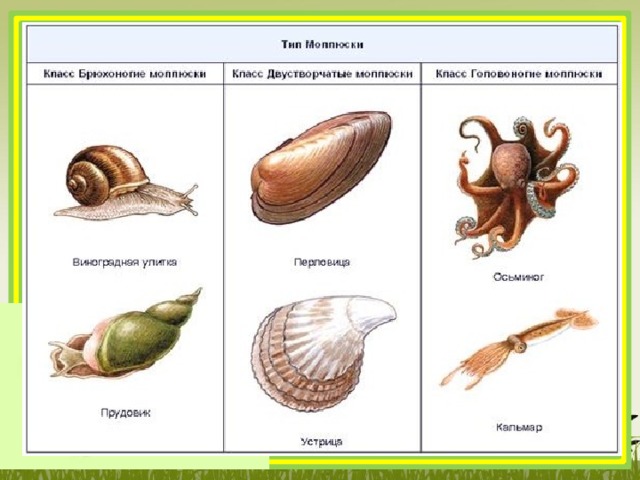

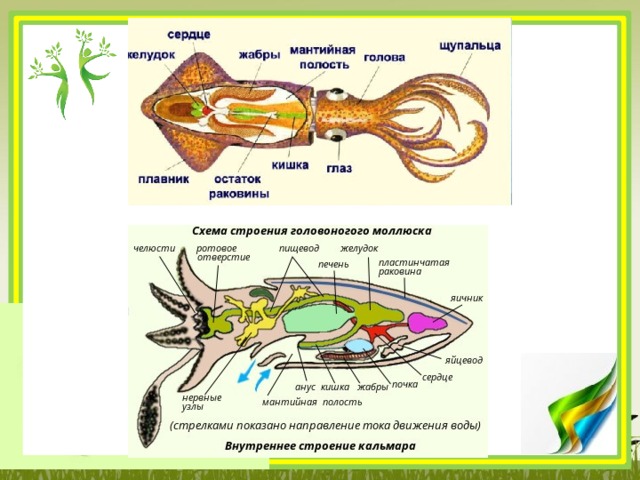

Кровеносная система моллюсков

Кровь головоногих и некоторых брюхоногих моллюсков на воздухе имеет необычный голубоватый цвет. Этот цвет ей придаёт гемоцианин — медьсодержащий дыхательный пигмент , выполняющий функции, схожие с функциями гемоглобина .

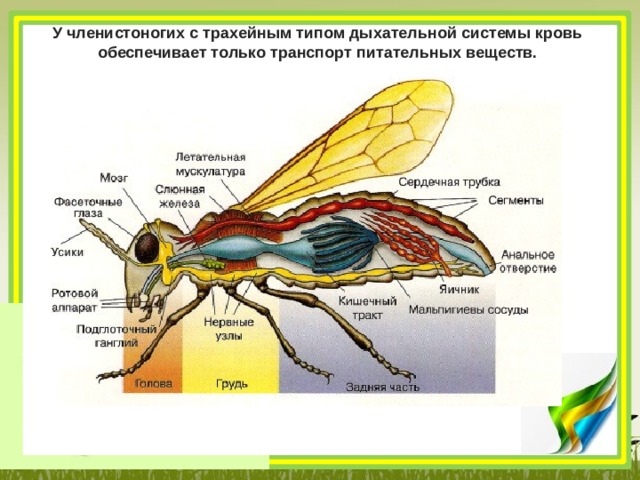

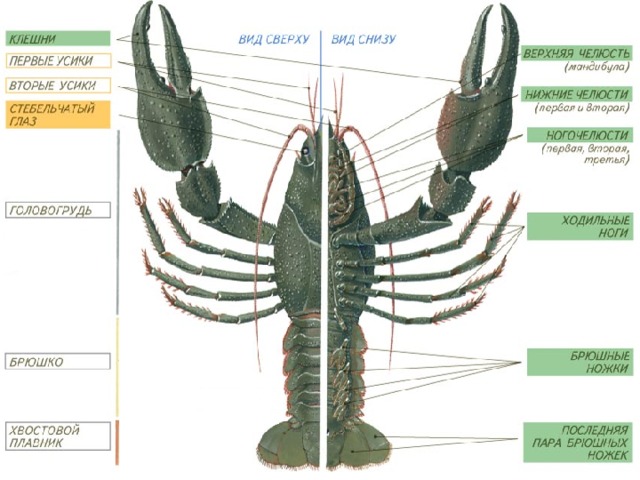

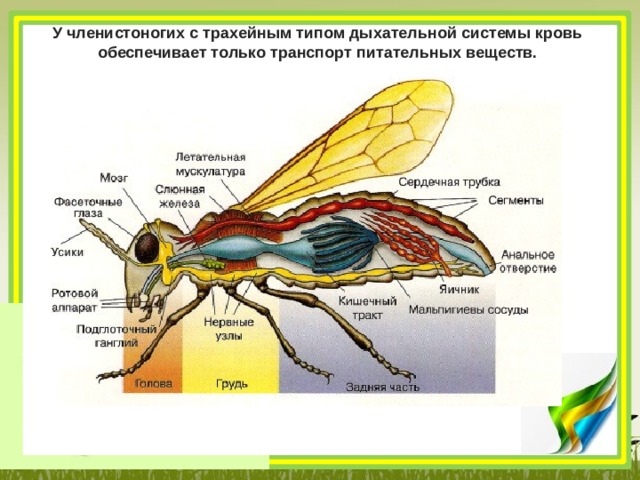

Кровеносная система членистоногих

По сосудам членистоногих течёт гемолимфа -кровь смешанная с тканевой жидкостью. Дыхательный пигмент находится в растворённом состоянии. Клеточные элементы представлены фагоцитами . Дыхательный пигмент гемоглобин или гемоцианин

Кровеносная система членистоногих

У членистоногих с трахейным типом дыхательной системы кровь обеспечивает только транспорт питательных веществ.

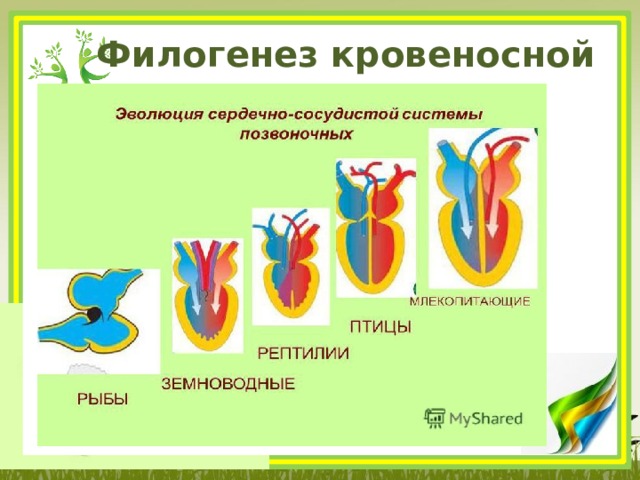

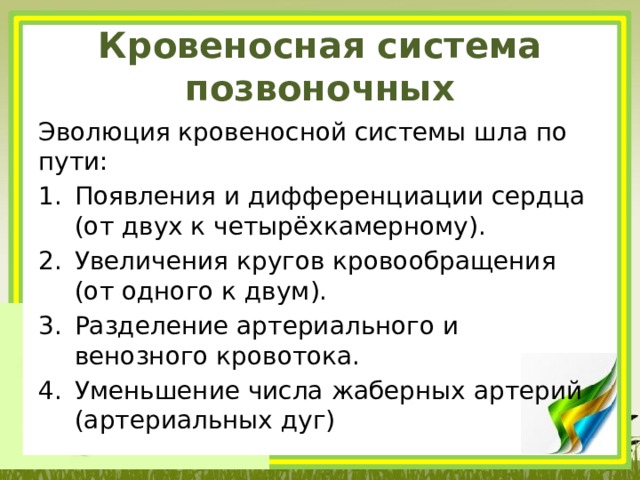

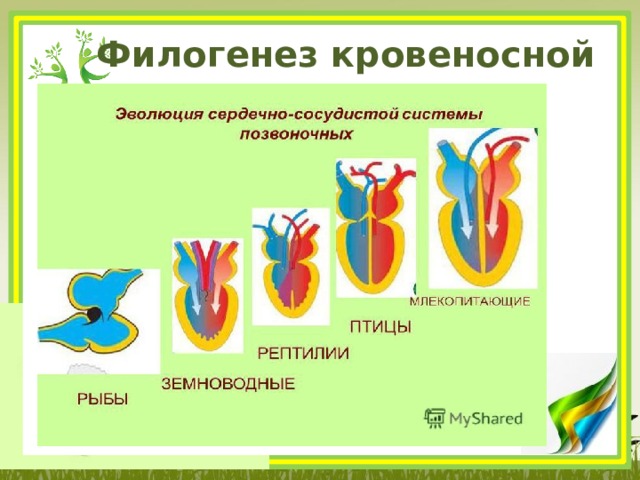

Кровеносная система позвоночных

Эволюция кровеносной системы шла по пути:

- Появления и дифференциации сердца (от двух к четырёхкамерному).

- Увеличения кругов кровообращения (от одного к двум).

- Разделение артериального и венозного кровотока.

- Уменьшение числа жаберных артерий (артериальных дуг)

1 . Кровь ланцетника бесцветная , не содержит дыхательных пигментов. 2. Транспорт газов осуществляется в результате их растворения в плазме крови. 3. Кровеносная система замкнутая, один круг кровообращения. 4. Сердце отсутствует, и кровь движется благодаря пульсации жаберных артерий, которые прокачивают кровь через сосуды в жаберных щелях.

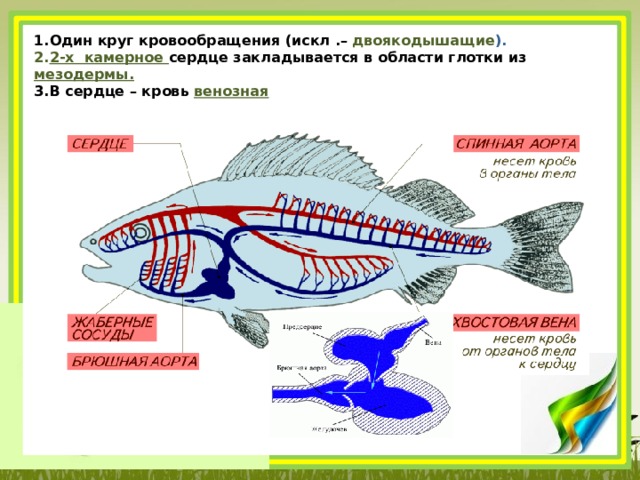

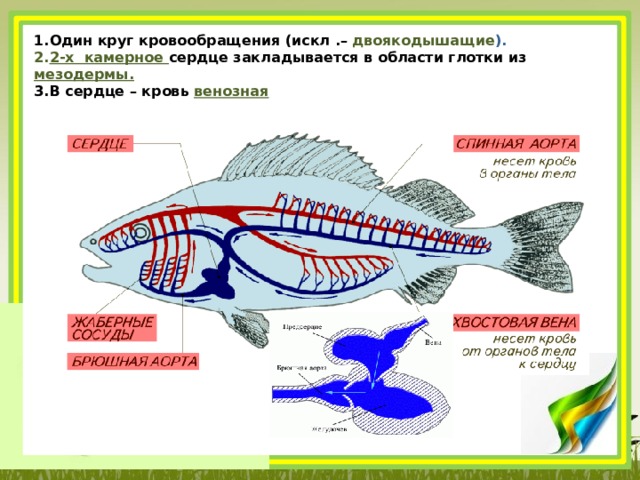

- Один круг кровообращения (искл .– двоякодышащие ).

- 2-х камерное сердце закладывается в области глотки из мезодермы.

- В сердце – кровь венозная

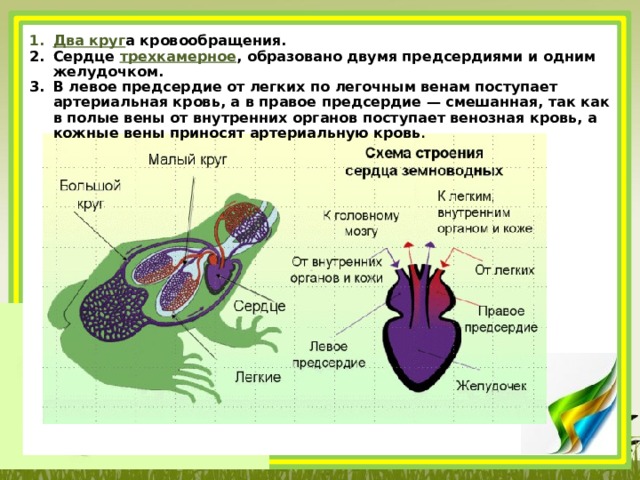

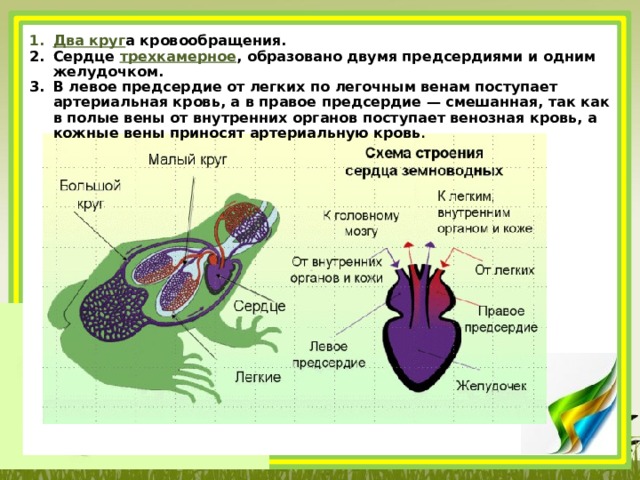

- Два круг а кровообращения.

- Сердце трехкамерное , образовано двумя предсердиями и одним желудочком.

- В левое предсердие от легких по легочным венам поступает артериальная кровь, а в правое предсердие — смешанная, так как в полые вены от внутренних органов поступает венозная кровь, а кожные вены приносят артериальную кровь .

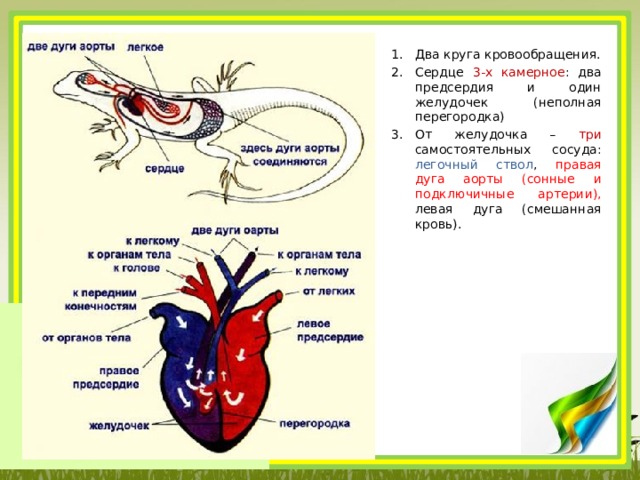

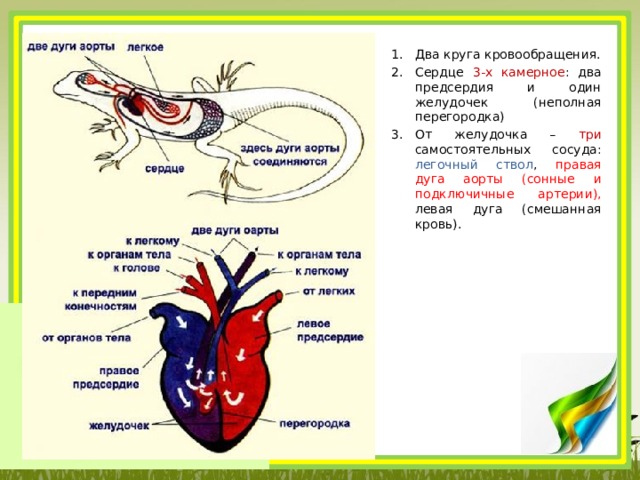

- Два круга кровообращения.

- Сердце 3-х камерное : два предсердия и один желудочек (неполная перегородка)

- От желудочка – три самостоятельных сосуда: легочный ствол , правая дуга аорты (сонные и подключичные артерии), левая дуга (смешанная кровь).

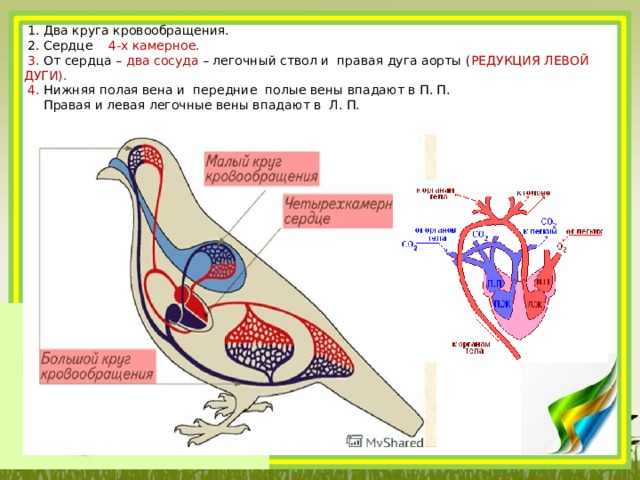

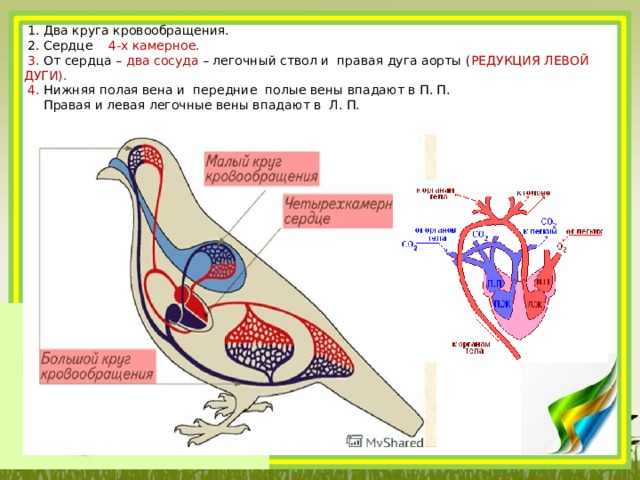

1. Два круга кровообращения. 2. Сердце 4-х камерное. 3. От сердца – два сосуда – легочный ствол и правая дуга аорты ( РЕДУКЦИЯ ЛЕВОЙ ДУГИ). 4. Нижняя полая вена и передние полые вены впадают в П. П. Правая и левая легочные вены впадают в Л. П.

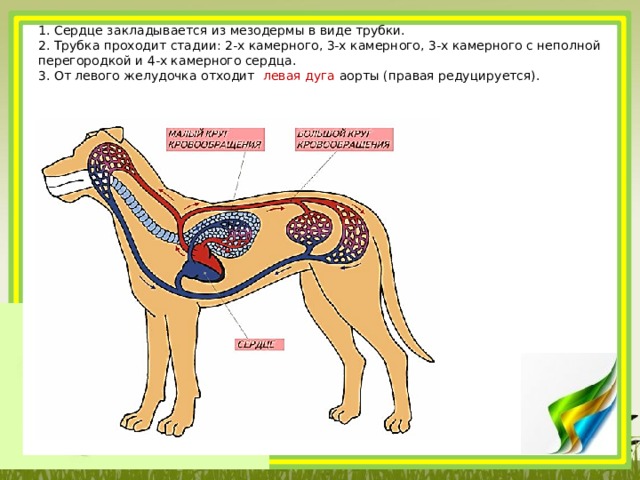

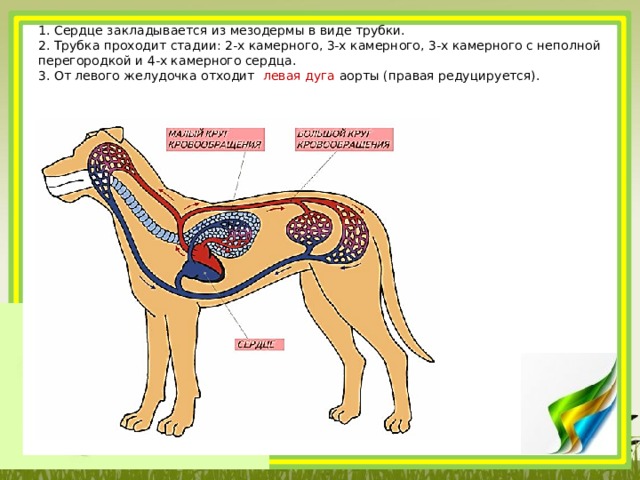

1. Сердце закладывается из мезодермы в виде трубки. 2. Трубка проходит стадии: 2-х камерного, 3-х камерного, 3-х камерного с неполной перегородкой и 4-х камерного сердца. 3. От левого желудочка отходит левая дуга аорты (правая редуцируется).

- Преобразование жаберных артериальных дуг позвоночных.

- I. Исходное положение у зародыша: 1-6 артериальые дуги, 7- брюшная аорта, 8- спинная аорта.

- II – VII. Артериальная система:

- II. Рыб двоякодышащих (3 – 6 –приносящие и выносящие жаберные артерии, 9 – легочная артерия);

- III. Хвостатых амфибий : 4 – дуга аорты, 6 – боталлов проток, 7 – брюшная аорта, 10 – сонные артерии;

- IV. Бесхвостых амфибий ;

- V. Рептилий: 4 1 -правая дуга аорты, 4 – левая дуга аорты.

- VI. Птиц;

- VII. Млекопитающих

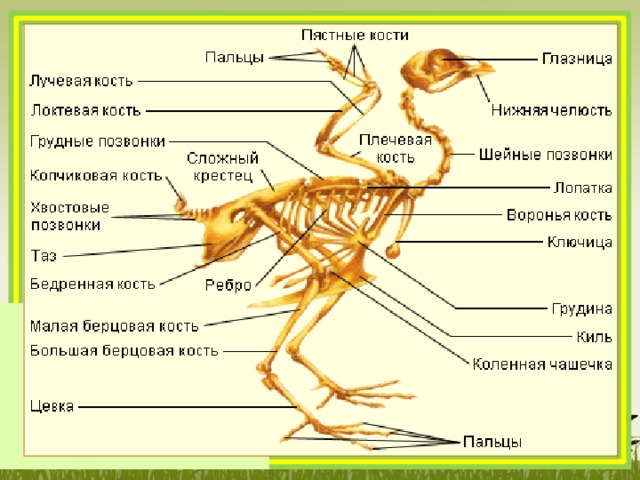

Филогенез опорно-двигательной системы

1. Какие опорные и двигательные структуры имеет тело простейших?

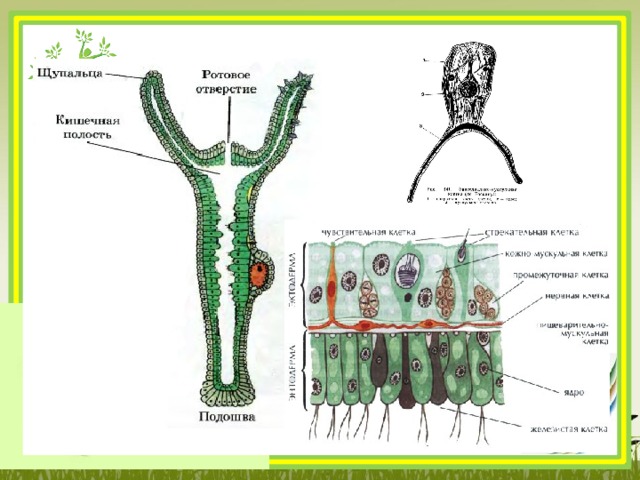

2. Какие опорные и двигательные структуры появляются у кишечнополостных?

3. Какие опорные и двигательные структуры имеет тело червей?

4. Какие опорные и двигательные структуры появляются у моллюсков?

1. Форма тела непостоянная: клетка ограничена только цитоплазматической мембраной. 2. Форма тела постоянная: плотная эластичная оболочка – пелликула. 3. Растительные жгутиконосцы: клеточная стенка из целлюлозы, пектина. 4. Наружные скелеты из известняка или кремнезёма (фораминиферы, радиолярии)

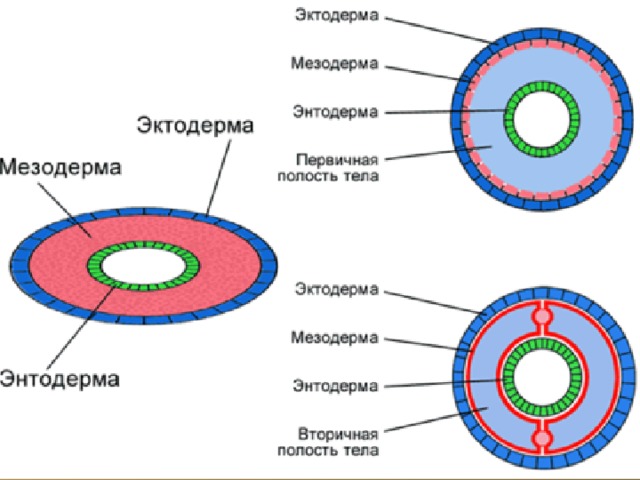

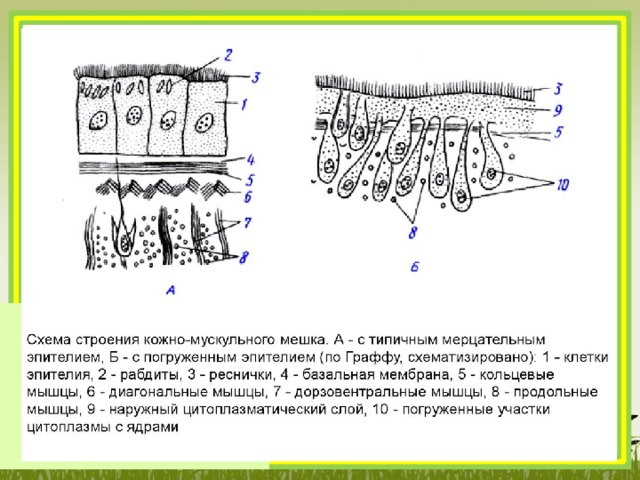

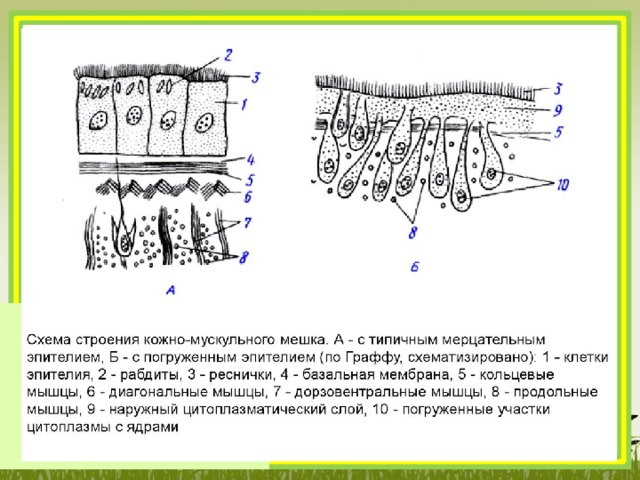

4. Стенку тела образует кожно-мускульный мешок, который состоит из однослойного реснитчатого эпителия и мышечных волокон (кольцевые мышцы, продольные мышцы, спинно-брюшные мышцы)

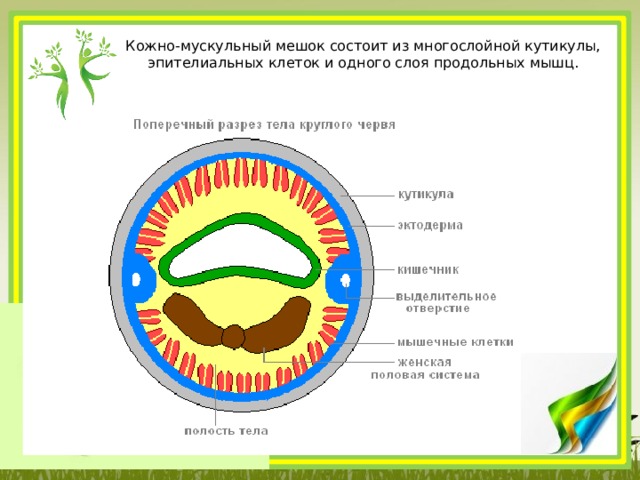

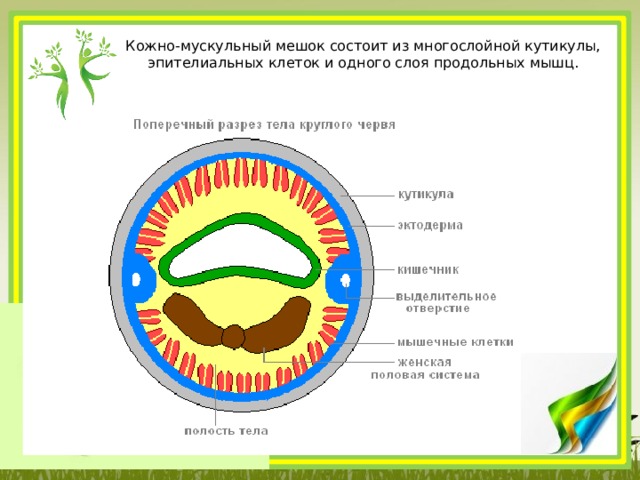

Кожно-мускульный мешок состоит из многослойной кутикулы, эпителиальных клеток и одного слоя продольных мышц.

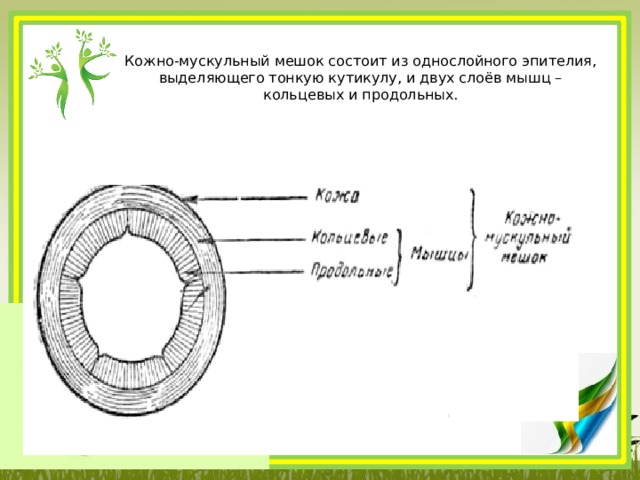

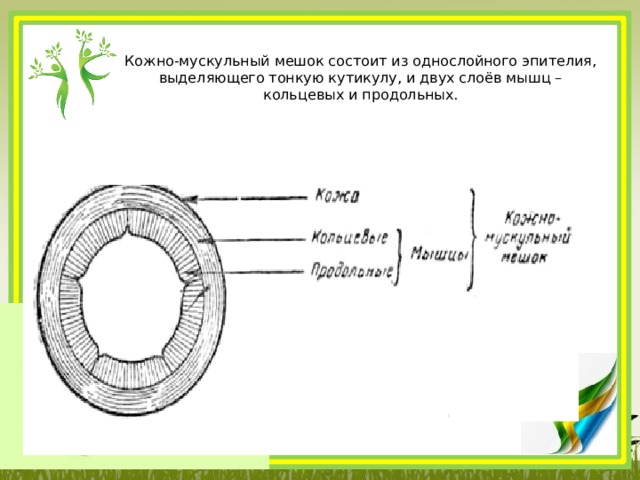

Кожно-мускульный мешок состоит из однослойного эпителия, выделяющего тонкую кутикулу, и двух слоёв мышц – кольцевых и продольных.

Строение раковины

Мускулатура – отдельные мышцы, которые крепятся к раковине.

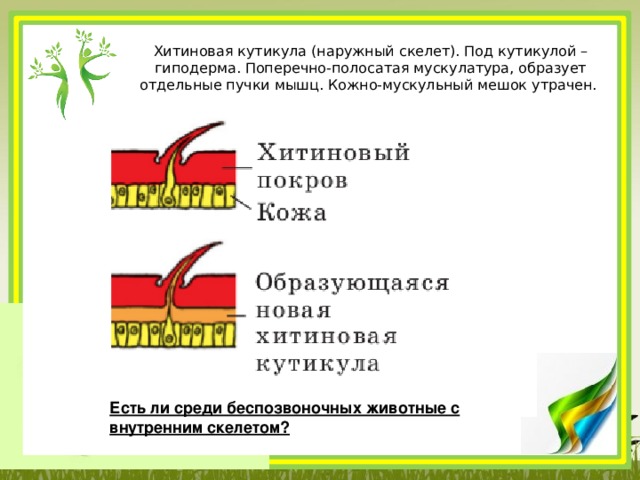

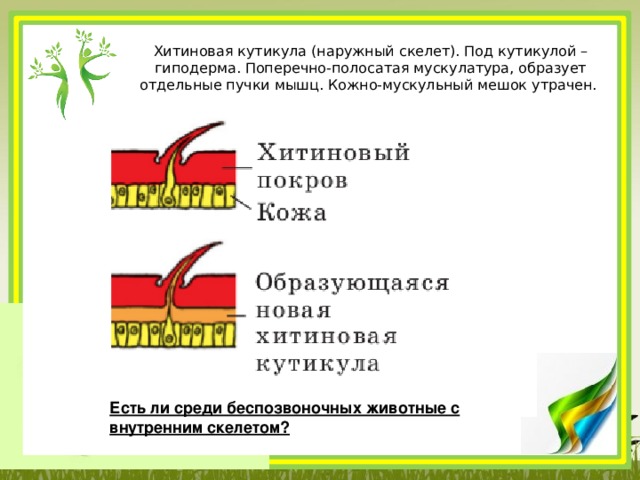

Хитиновая кутикула (наружный скелет). Под кутикулой – гиподерма. Поперечно-полосатая мускулатура, образует отдельные пучки мышц. Кожно-мускульный мешок утрачен.

Есть ли среди беспозвоночных животные с внутренним скелетом?

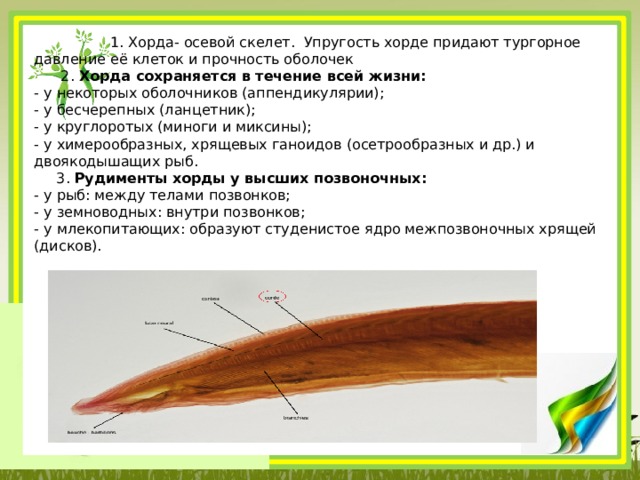

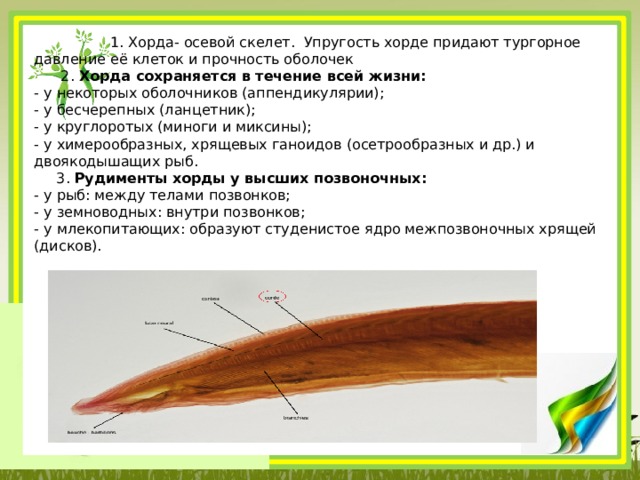

1. Хорда- осевой скелет. Упругость хорде придают тургорное давление её клеток и прочность оболочек 2. Хорда сохраняется в течение всей жизни: - у некоторых оболочников (аппендикулярии); - у бесчерепных (ланцетник); - у круглоротых (миноги и миксины); - у химерообразных, хрящевых ганоидов (осетрообразных и др.) и двоякодышащих рыб. 3. Рудименты хорды у высших позвоночных: - у рыб: между телами позвонков; - у земноводных: внутри позвонков; - у млекопитающих: образуют студенистое ядро межпозвоночных хрящей (дисков).

Отр. Химерообразные (Класс Хрящевые рыбы)

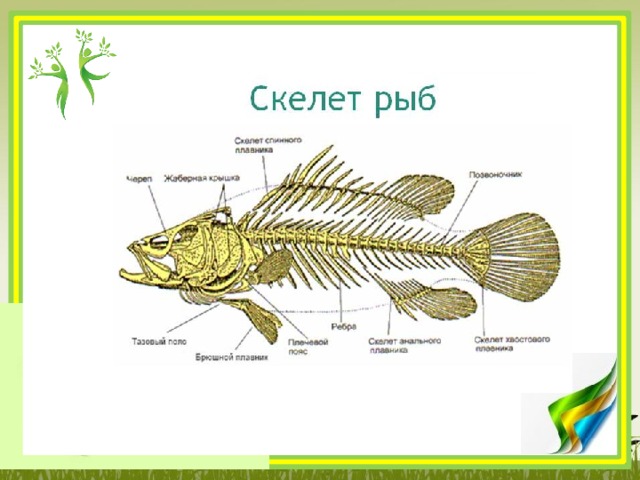

ОДС

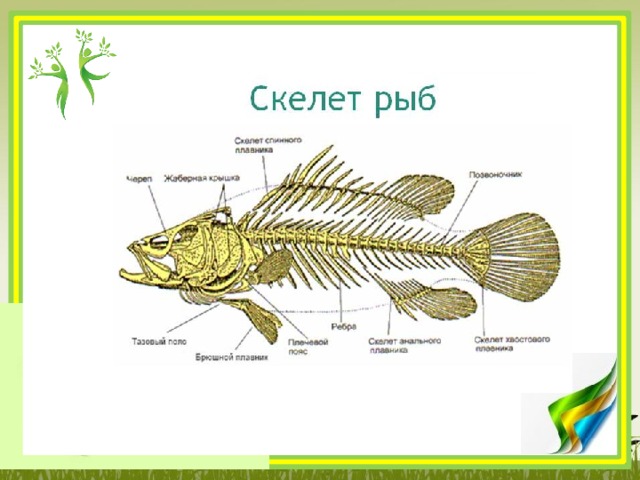

скелет

мускулатура

плавники

Череп

Позвоночник + ребра

движение

(головной мозг)

(спинной мозг)

5

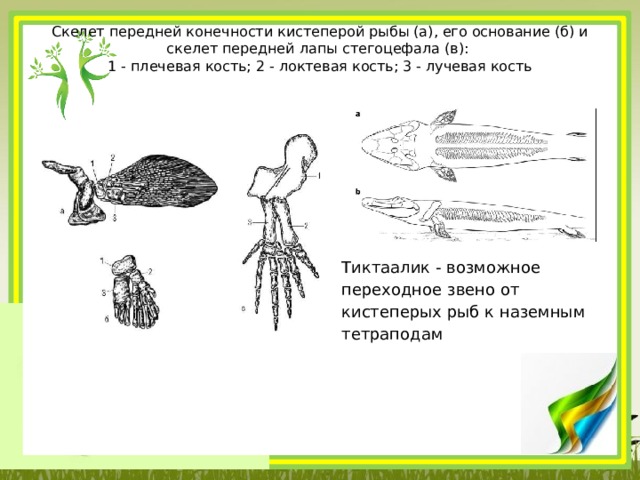

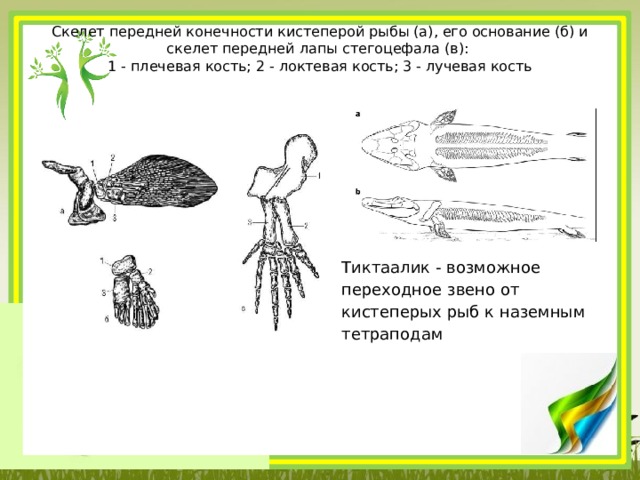

Скелет передней конечности кистеперой рыбы (а), его основание (б) и скелет передней лапы стегоцефала (в): 1 - плечевая кость; 2 - локтевая кость; 3 - лучевая кость

Тиктаалик - возможное переходное звено от кистеперых рыб к наземным тетраподам

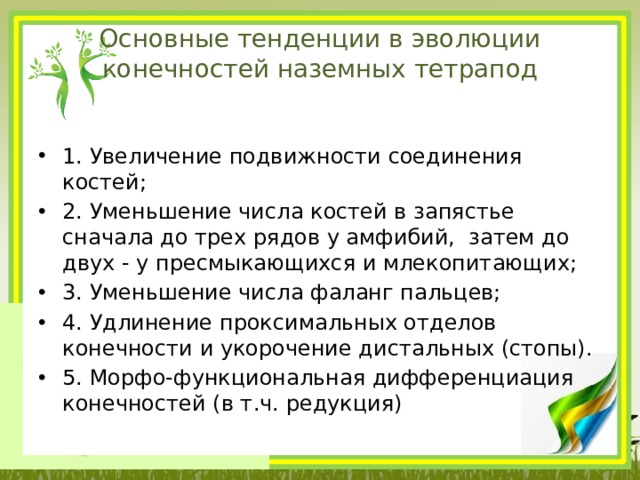

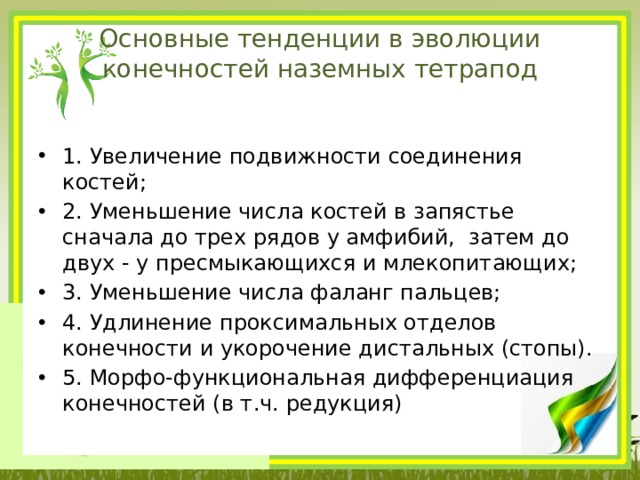

Основные тенденции в эволюции конечностей наземных тетрапод

- 1. Увеличение подвижности соединения костей;

- 2. Уменьшение числа костей в запястье сначала до трех рядов у амфибий, затем до двух - у пресмыкающихся и млекопитающих;

- 3. Уменьшение числа фаланг пальцев;

- 4. Удлинение проксимальных отделов конечности и укорочение дистальных (стопы).

- 5. Морфо-функциональная дифференциация конечностей (в т.ч. редукция)

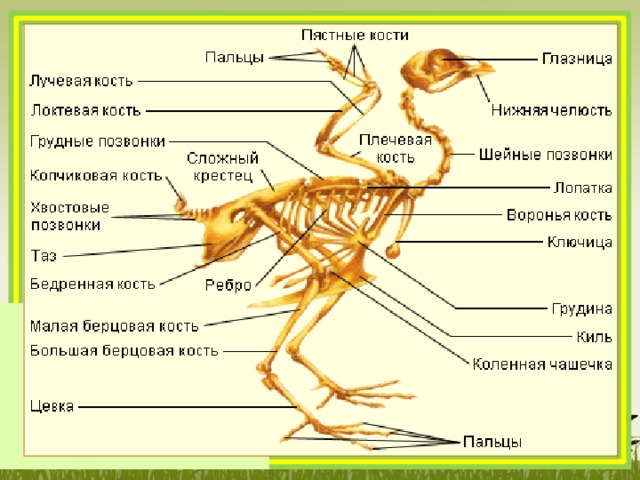

Скелет

шейный позвонок

череп

хвостовой отдел

туловищные позвонки

крестцовый позвонок

Скелет ящерицы

Скелет млекопитающих

Мышечная система млекопитающих

Филогенез пищеварительной системы

Уникальная особенность организации хордовых - филогенетическая, эмбриогенетическая, а также функциональная связь пищеварительной и дыхательной систем. Действительно, только у хордовых дыхательная система развивается на базе пищеварительной и на первых этапах эволюции функционирует совместно с ней.

У более высокоорганизованных хордовых, начиная с рыб, пищеварительная и дыхательная функции осуществляются специализированными системами, объединенными анатомически общей полостью рта и глотки, а также развитием из общего энтодермального зачатка.

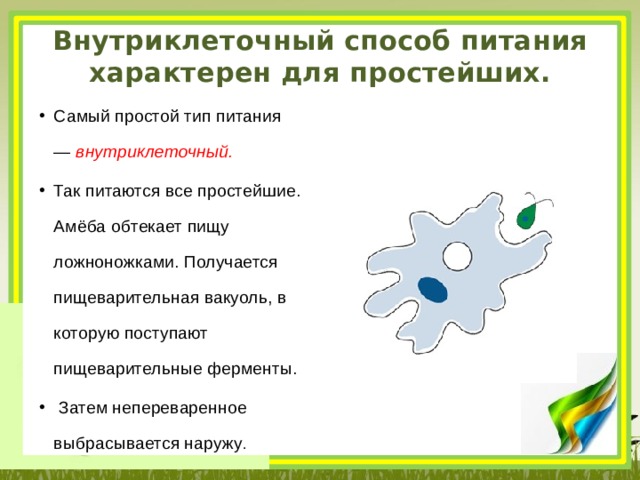

Внутриклеточный способ питания характерен для простейших.

- Самый простой тип питания — внутриклеточный.

- Так питаются все простейшие. Амёба обтекает пищу ложноножками. Получается пищеварительная вакуоль, в которую поступают пищеварительные ферменты.

- Затем непереваренное выбрасывается наружу .

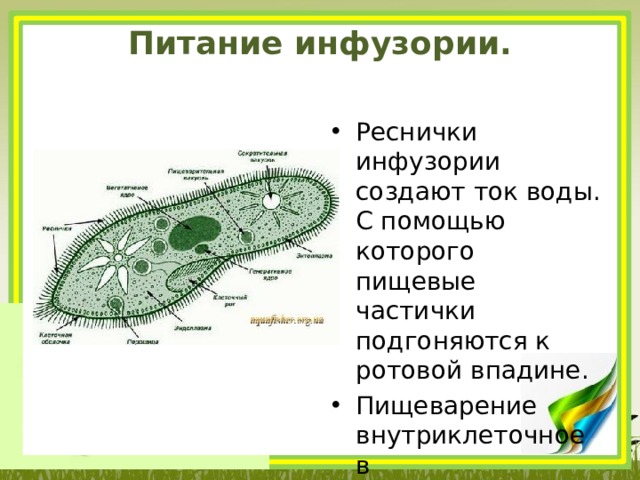

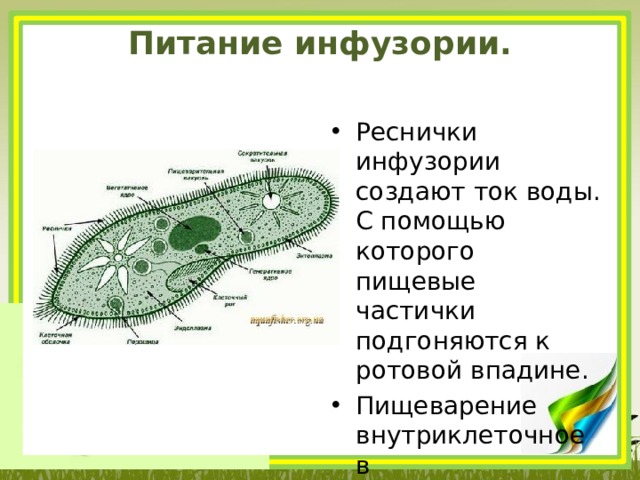

Питание инфузории.

- Реснички инфузории создают ток воды. С помощью которого пищевые частички подгоняются к ротовой впадине.

- Пищеварение внутриклеточное в пищеварительной вакуоли.

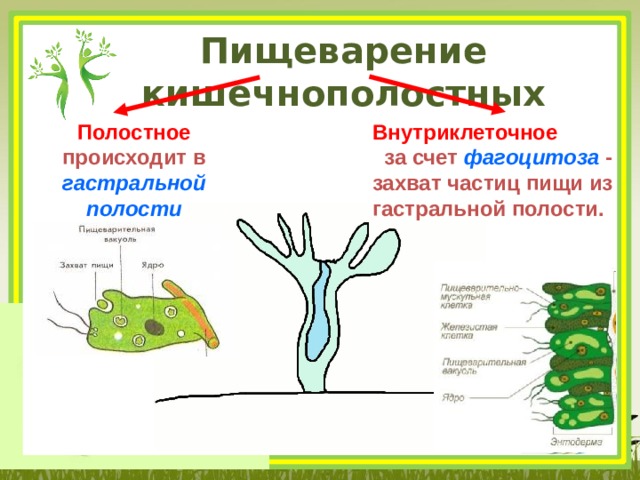

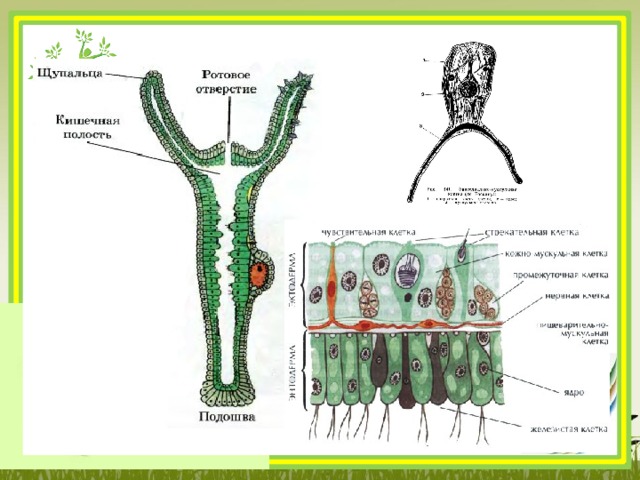

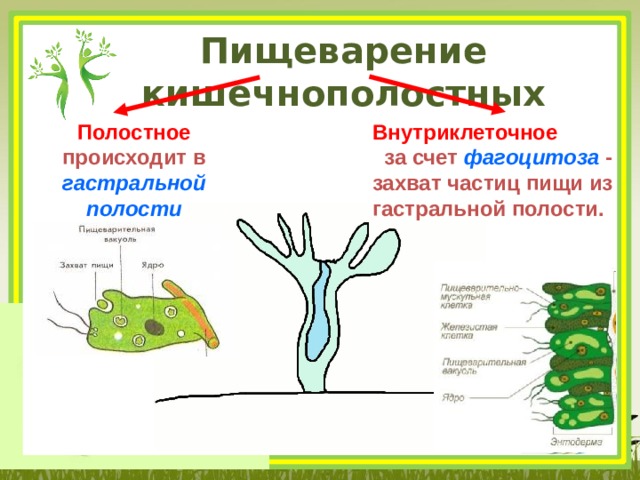

Пищеварение кишечнополостных

Внутриклеточное за счет фагоцитоза - захват частиц пищи из гастральной полости.

Полостное происходит в гастральной полости

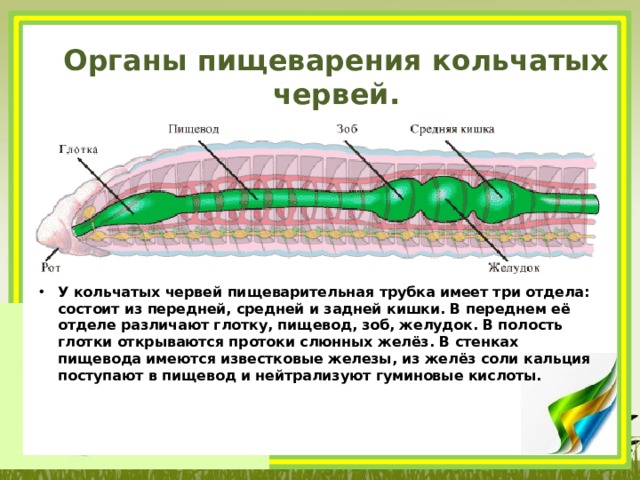

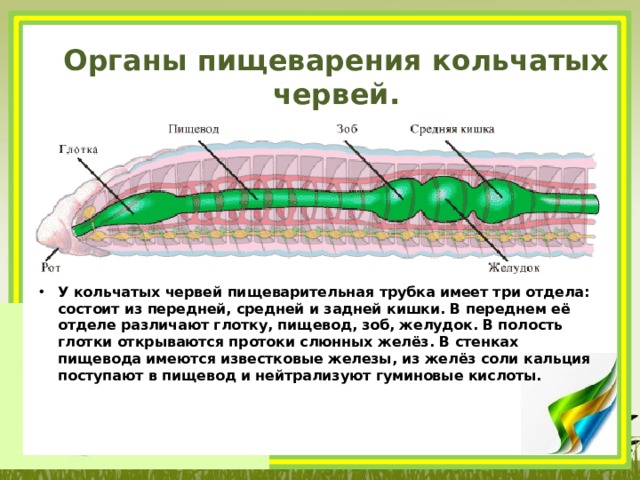

Органы пищеварения кольчатых червей.

- У кольчатых червей пищеварительная трубка имеет три отдела: состоит из передней, средней и задней кишки. В переднем её отделе различают глотку, пищевод, зоб, желудок. В полость глотки открываются протоки слюнных желёз. В стенках пищевода имеются известковые железы, из желёз соли кальция поступают в пищевод и нейтрализуют гуминовые кислоты.

Пищеварение моллюсков.

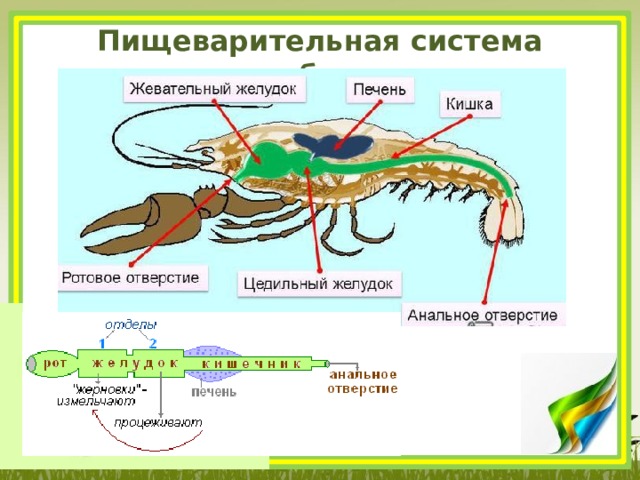

В глотку открываются выводные протки пары слюнных желёз. У членистоногих и моллюсков появляется печень- пищеварительная железа, способствующая перевариванию пищи.

- Работающая радула улитки. Серым цветом выделена радула, жёлтым — одонтофор , розовым — мышцы, голубым — пища

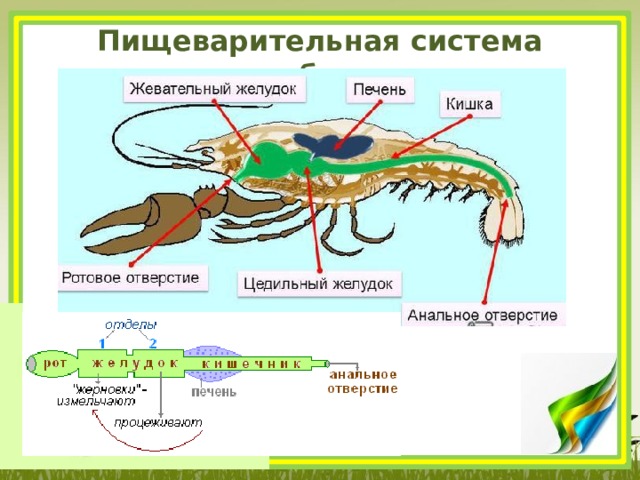

Пищеварительная система ракообразных

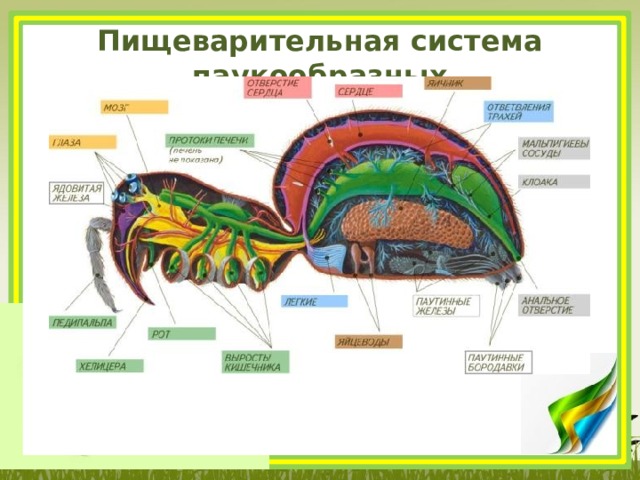

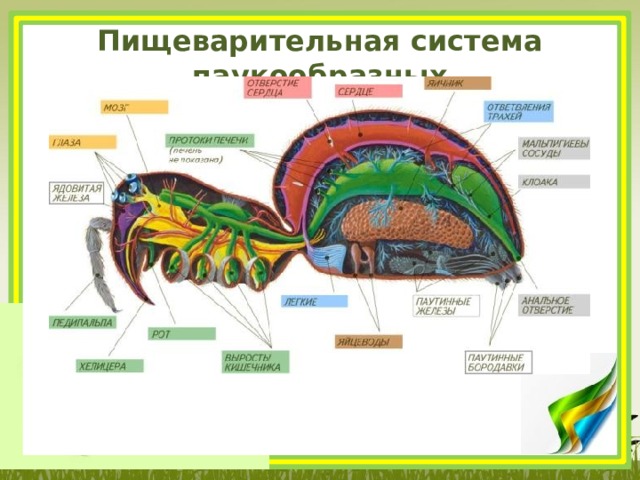

Пищеварительная система паукообразных

Пищеварительная система паукообразных

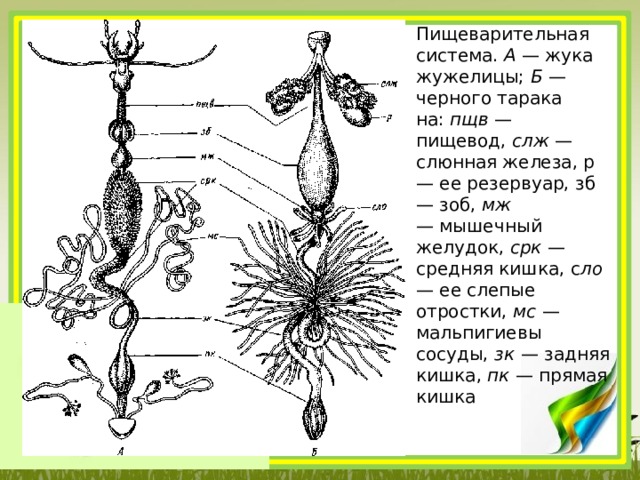

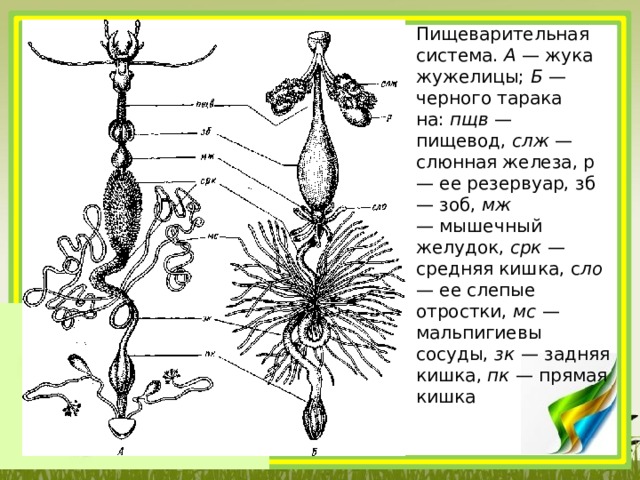

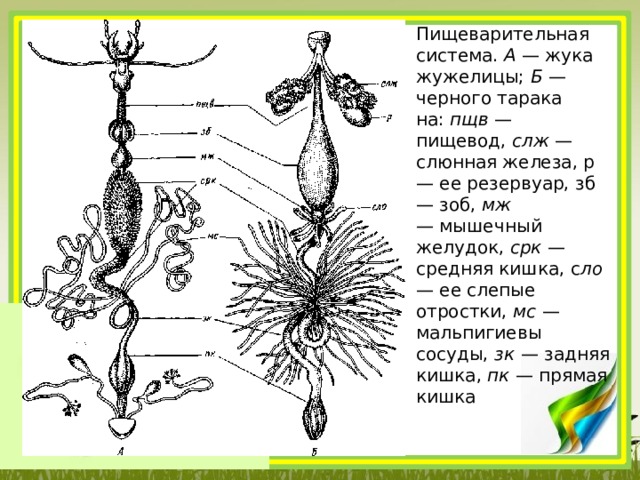

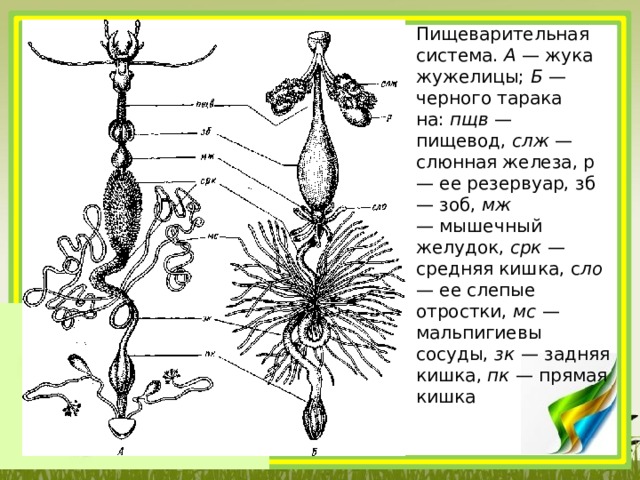

- Пищеварительная система. А — жука жужелицы; Б — черного таракана: пщв — пищевод, слж — слюнная железа, р — ее резервуар, зб — зоб, мж — мышечный желудок, срк — средняя кишка, с ло — ее слепые отростки, мс — мальпигиевы сосуды, зк — задняя кишка, пк — прямая кишка

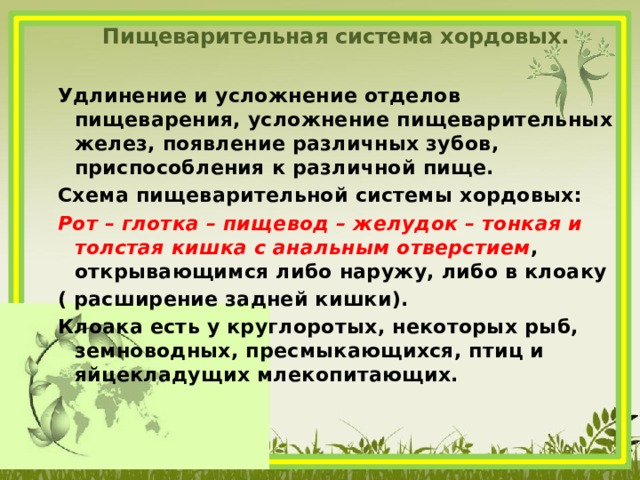

Пищеварительная система хордовых.

Удлинение и усложнение отделов пищеварения, усложнение пищеварительных желез, появление различных зубов, приспособления к различной пище.

Схема пищеварительной системы хордовых:

Рот – глотка – пищевод – желудок – тонкая и толстая кишка с анальным отверстием , открывающимся либо наружу, либо в клоаку

( расширение задней кишки).

Клоака есть у круглоротых, некоторых рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и яйцекладущих млекопитающих.

Пищеварительная система ланцетника

Пищеварительная система рыб

Пищеварительная система земноводных

- Ротовая полость лягушки : 1 — зубы, 2 — язык, 3 — сошник с сошниковыми зубами, 4 — хоаны, 5 — просвечивающее глазное яблоко, 6 — отверстие евстахиевой трубы, 7 — гортань, 8 — отверстие резонатора

Пищеварительная система земноводных

У некоторых пресмыкающихся есть ядовитые зубы. У змей ядовитые зубы сообщаются с ядовитыми железами, резвившимися из слюнных желез.

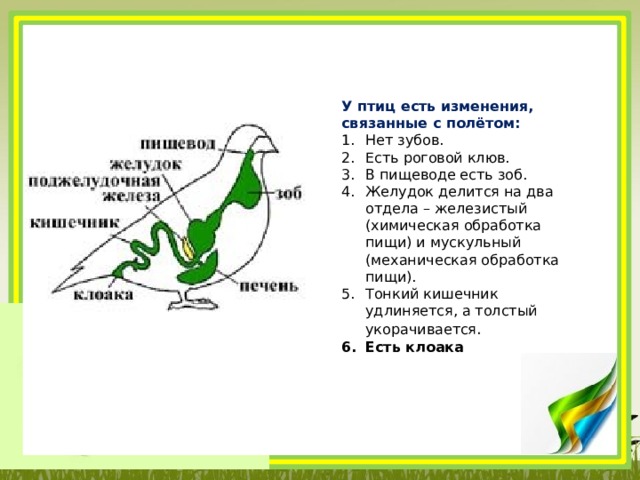

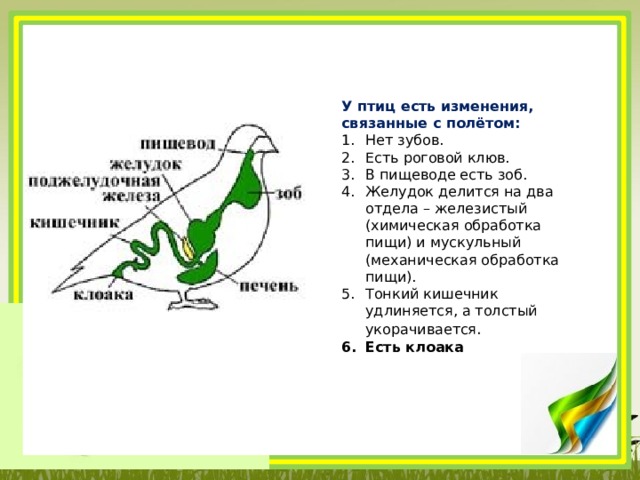

Пищеварительная система

У птиц есть изменения, связанные с полётом:

- Нет зубов.

- Есть роговой клюв.

- В пищеводе есть зоб.

- Желудок делится на два отдела – железистый (химическая обработка пищи) и мускульный (механическая обработка пищи).

- Тонкий кишечник удлиняется, а толстый укорачивается .

- Есть клоака

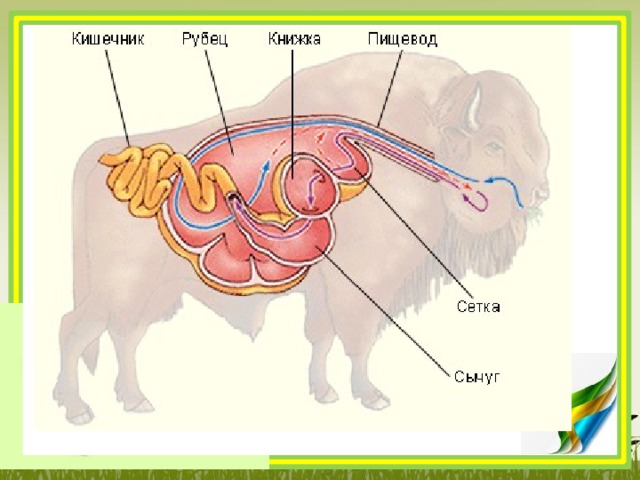

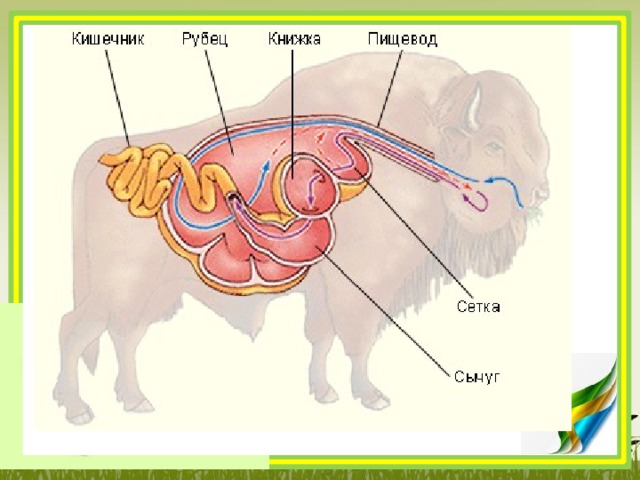

Дифференциация зубов ( резцы, клыки и коренные). В стенках желудка есть пищеварительные железы. Есть печень и поджелудочная железа. Кишечник имеет несколько отделов. Длина толстого кишечника увеличивается. У некоторых есть слепая кишка.

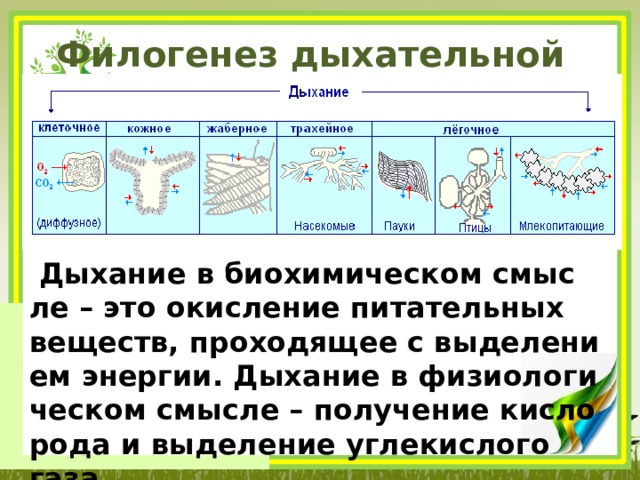

Филогенез дыхательной системы

Дыхание в биохимическом смысле – это окисление питательных веществ, проходящее с выделением энергии. Дыхание в физиологическом смысле – получение кислорода и выделение углекислого газа.

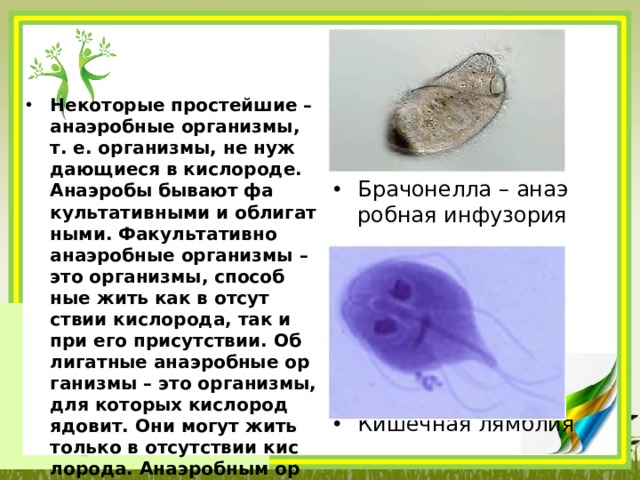

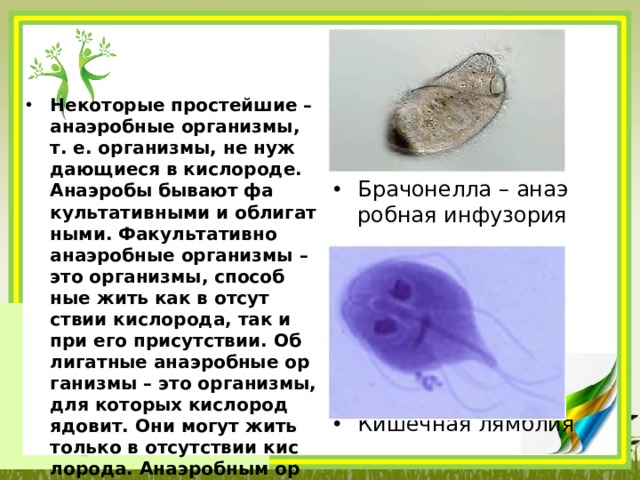

- Некоторые простейшие – анаэробные организмы, т. е. организмы, не нуждающиеся в кислороде. Анаэробы бывают факультативными и облигатными. Факультативно анаэробные организмы – это организмы, способные жить как в отсутствии кислорода, так и при его присутствии. Облигатные анаэробные организмы – это организмы, для которых кислород ядовит. Они могут жить только в отсутствии кислорода. Анаэробным организмам кислород для окисления питательных веществ не нужен

- Брачонелла – анаэробная инфузория

Диффузия газов у одноклеточных

Наиболее простой формой дыхания является диффузия газов через стенки живой клетки (у одноклеточных)

- Губки – это фильтраторы. Через свое пористое тело они постоянно пропускают ток воды. Все клетки губок так или иначе контактируют с внешней средой и получают кислород оттуда.

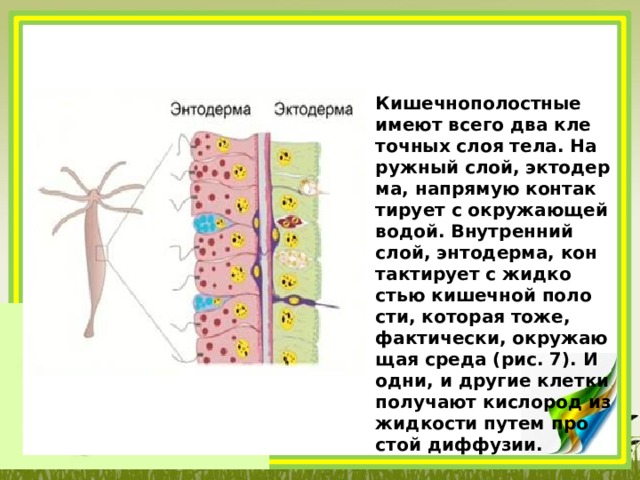

- Кишечнополостные имеют всего два клеточных слоя тела. Наружный слой, эктодерма, напрямую контактирует с окружающей водой. Внутренний слой, энтодерма, контактирует с жидкостью кишечной полости, которая тоже, фактически, окружающая среда (рис. 7). И одни, и другие клетки получают кислород из жидкости путем простой диффузии.

Дыхание у моллюсков

Лёгкое – обособившийся отдел

мантийной полости. Всегда одно. Сообщение с окружающей средой через дыхательное отверстие.

Дыхание ракообразных

Дыхание паукообразных

Дыхание насекомых

- Строение дыхательного аппарата акулы

- 1-Межжаберная перегородка, 2 – жаберные лепестки, 3- жаберная щель, 4 –жаберные тычинки,

- I – V- жаберные дуги, а – первая полужабра, б,в,г,д – целые жабры.

Развитие жаберного аппарата :

а – хрящевой рыбы; б – химеры; в – костистой рыбы;

Дыхательная система рыб

Жабры

Особые разветвленные кожные выросты

наружные

внутренние

Аксолотль

Легочное дыхание

Дыхательная система земноводных

- Дыхательная система включает в себя ротоглоточную полость (верхние воздухоносные пути), гортанно-трахеальную полость (нижние пути) и мешковидные легкие (тонкостенные мешочки с ячеистой внутренней поверхностью)

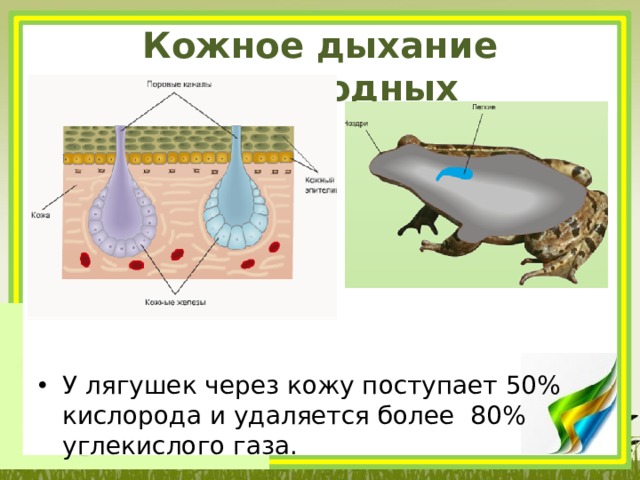

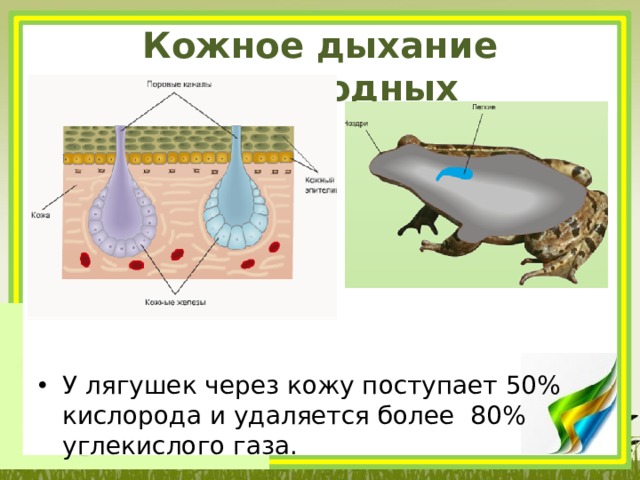

Кожное дыхание земноводных

- У лягушек через кожу поступает 50% кислорода и удаляется более 80% углекислого газа.

Дыхательная система пресмыкающихся

- Воздухоносные пути четко подразделяются на верхние – носовую полость и нижние – гортань, трахею, бронхи. Легкие образуют не мелкие выросты, а сложную сеть перегородок, образующих внутренние ячейки. Тип дыхания – реберный.

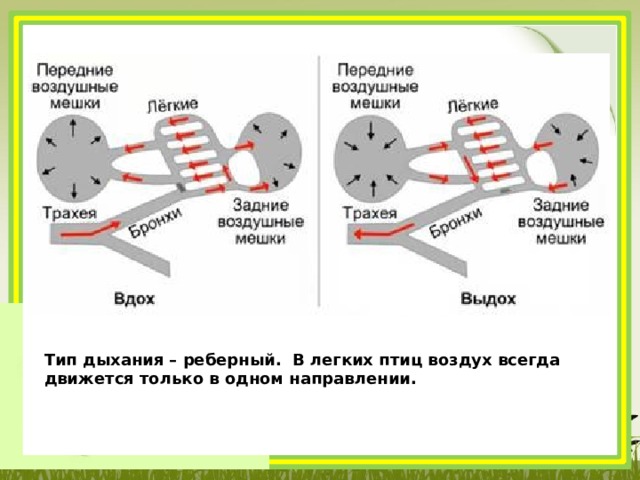

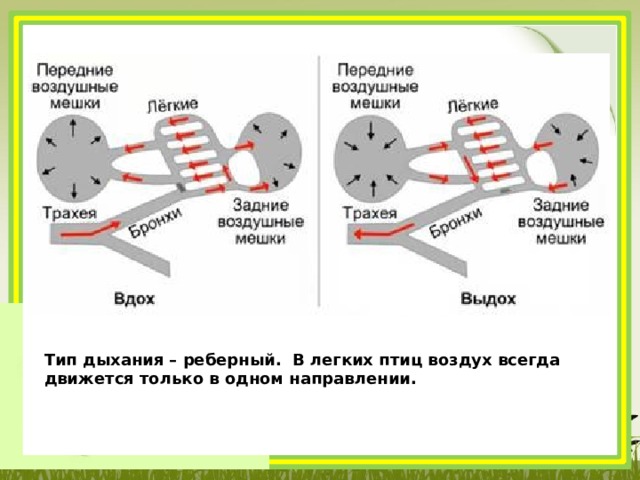

Дыхательная система птиц

Тип дыхания – реберный. В легких птиц воздух всегда движется только в одном направлении.

Строение легких

Дыхательная система млекопитающих

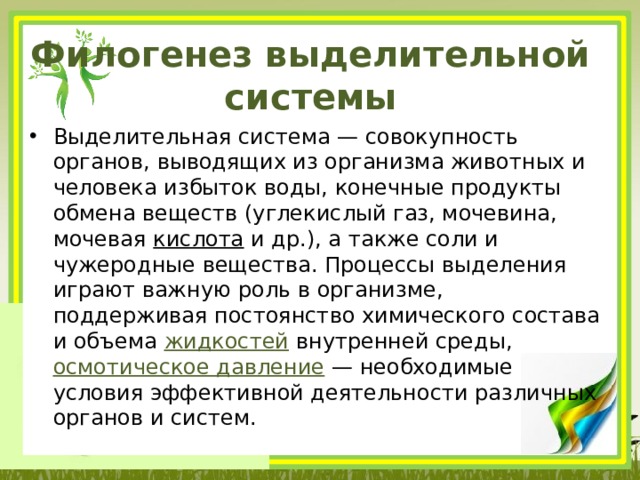

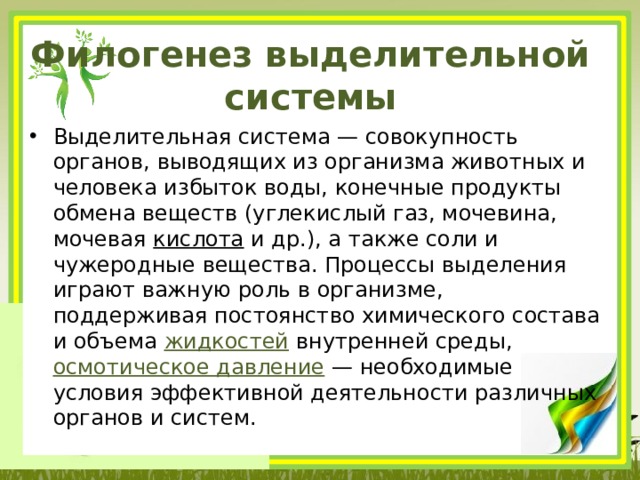

Филогенез выделительной системы

- Выделительная система — совокупность органов, выводящих из организма животных и человека избыток воды, конечные продукты обмена веществ (углекислый газ, мочевина, мочевая кислота и др.), а также соли и чужеродные вещества. Процессы выделения играют важную роль в организме, поддерживая постоянство химического состава и объема жидкостей внутренней среды, осмотическое давление — необходимые условия эффективной деятельности различных органов и систем.

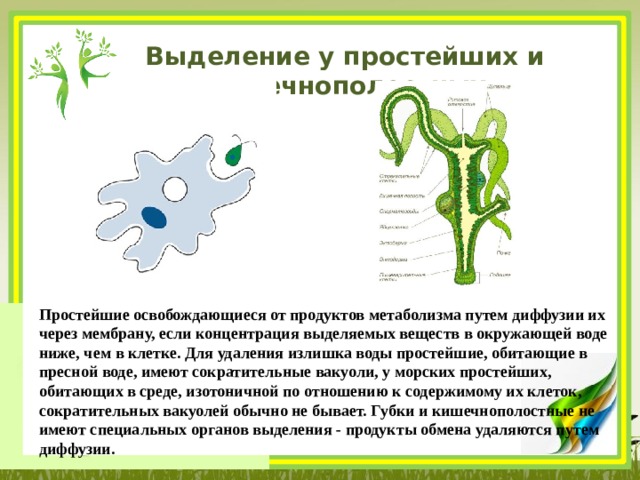

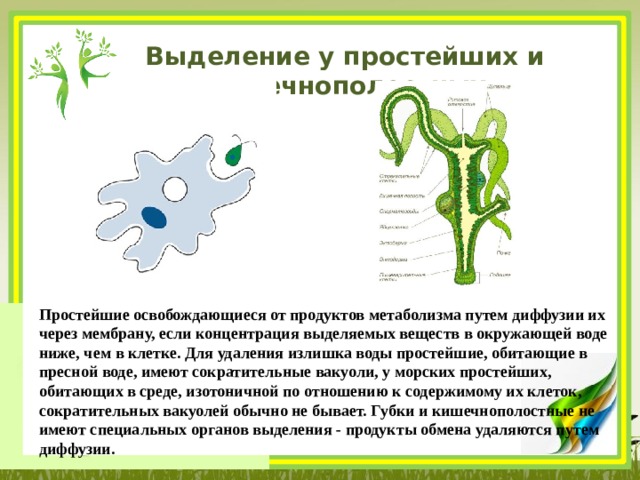

Выделение у простейших и кишечнополостных

Простейшие освобождающиеся от продуктов метаболизма путем диффузии их через мембрану, если концентрация выделяемых веществ в окружающей воде ниже, чем в клетке. Для удаления излишка воды простейшие, обитающие в пресной воде, имеют сократительные вакуоли, у морских простейших, обитающих в среде, изотоничной по отношению к содержимому их клеток, сократительных вакуолей обычно не бывает. Губки и кишечнополостные не имеют специальных органов выделения - продукты обмена удаляются путем диффузии.

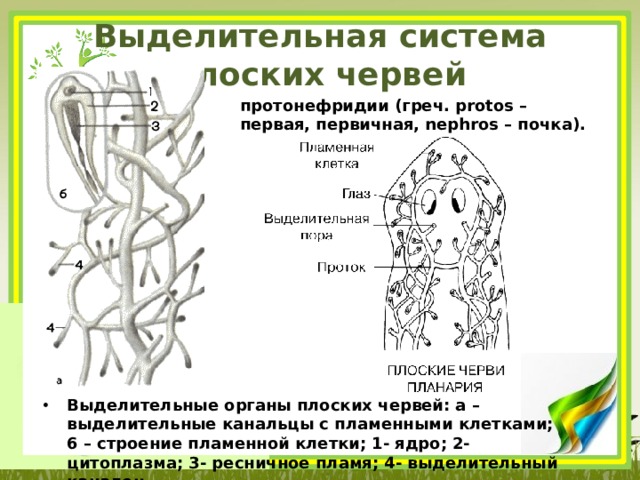

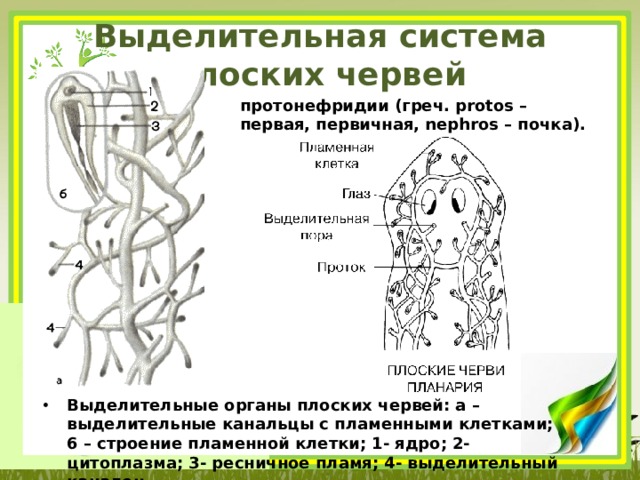

Выделительная система плоских червей

протонефридии (греч. protos – первая, первичная, nephros – почка).

- Выделительные органы плоских червей: а – выделительные канальцы с пламенными клетками; 6 – строение пламенной клетки; 1- ядро; 2- цитоплазма; 3- ресничное пламя; 4- выделительный каналец.

Выделительная система круглых червей

- Выделительная система. Продукты жизнедеятельности накапливаются в полостной жидкости, затем поступают в боковые выделительные каналы , которые идут вдоль всего тела и сливаются под глоткой в один общий канал , который открываются на брюшной стороне тела выделительным отверстием .

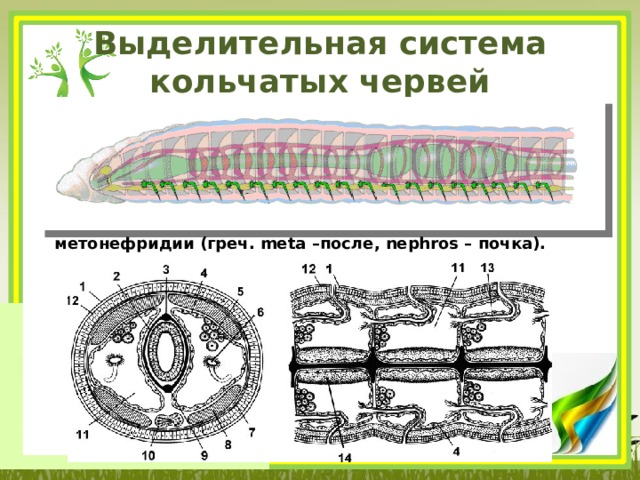

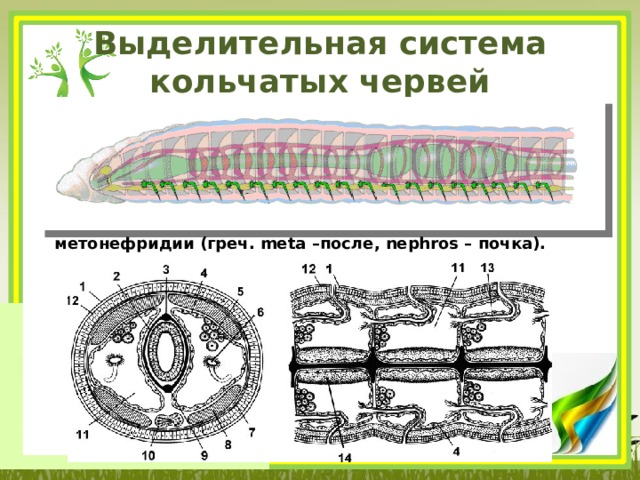

Выделительная система кольчатых червей

метонефридии (греч. meta –после, nephros – почка).

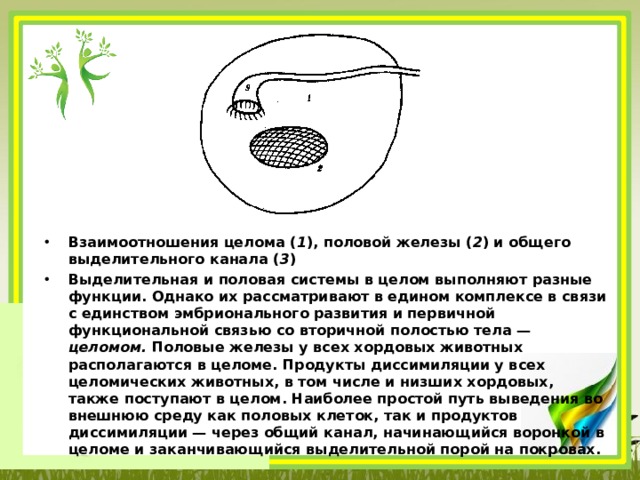

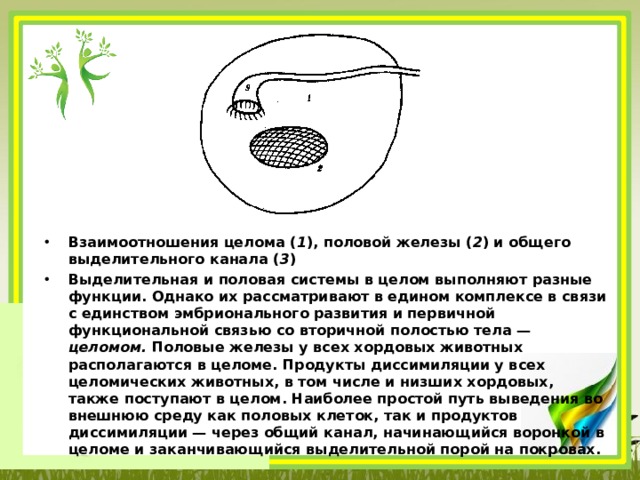

- Взаимоотношения целома ( 1 ), половой железы ( 2 ) и общего выделительного канала ( 3 )

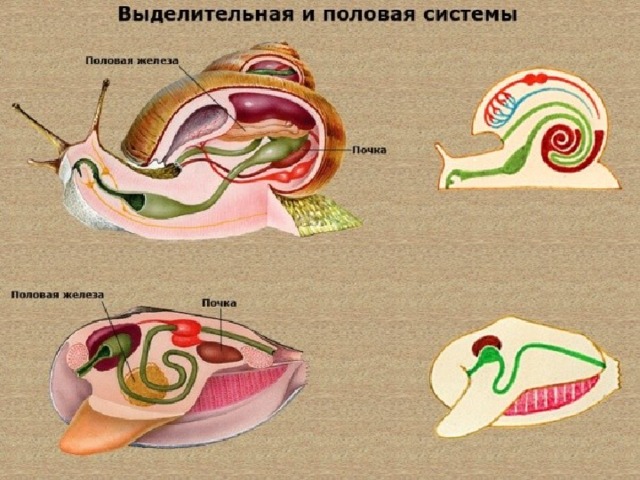

- Выделительная и половая системы в целом выполняют разные функции. Однако их рассматривают в едином комплексе в связи с единством эмбрионального развития и первичной функциональной связью со вторичной полостью тела — целомом. Половые железы у всех хордовых животных располагаются в целоме. Продукты диссимиляции у всех целомических животных, в том числе и низших хордовых, также поступают в целом. Наиболее простой путь выведения во внешнюю среду как половых клеток, так и продуктов диссимиляции — через общий канал, начинающийся воронкой в целоме и заканчивающийся выделительной порой на покровах.

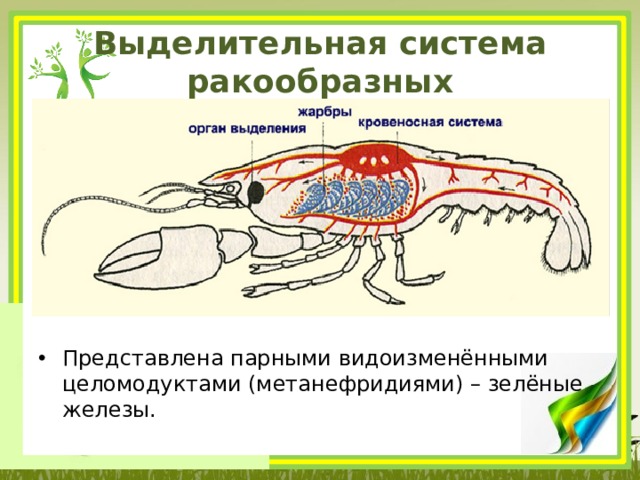

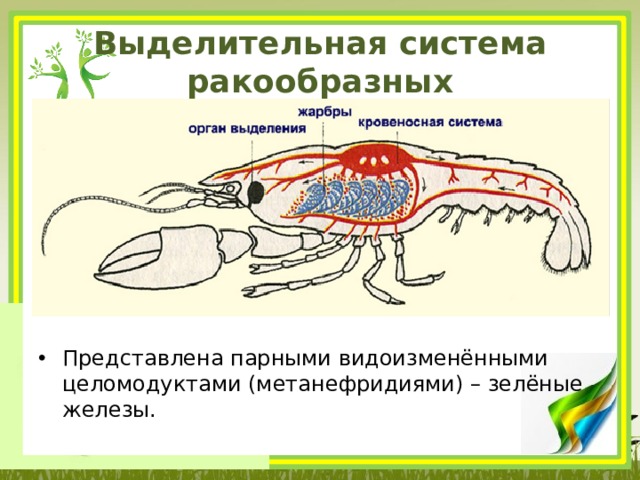

Выделительная система ракообразных

- Представлена парными видоизменёнными целомодуктами (метанефридиями) – зелёные железы.

- Пищеварительная система. А — жука жужелицы; Б — черного таракана: пщв — пищевод, слж — слюнная железа, р — ее резервуар, зб — зоб, мж — мышечный желудок, срк — средняя кишка, с ло — ее слепые отростки, мс — мальпигиевы сосуды, зк — задняя кишка, пк — прямая кишка

Выделительная система паукообразных

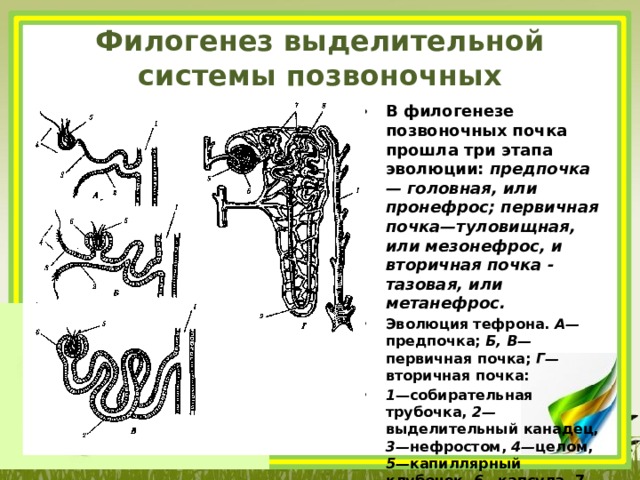

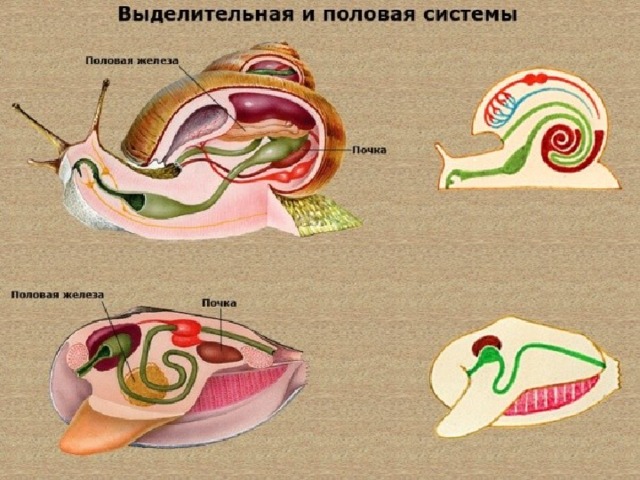

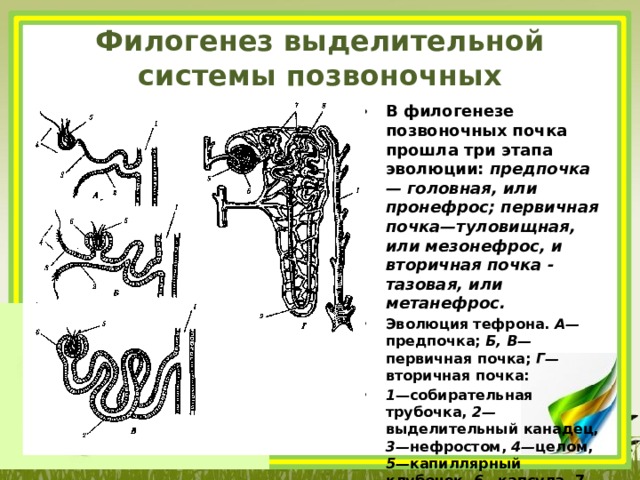

Филогенез выделительной системы позвоночных

- В филогенезе позвоночных почка прошла три этапа эволюции: предпочка — головная, или пронефрос; первичная почка—туловищная, или мезонефрос, и вторичная почка - тазовая, или метанефрос.

- Эволюция тефрона. А— предпочка; Б, В— первичная почка; Г— вторичная почка:

- 1 —собирательная трубочка, 2— выделительный канадец, 3— нефростом, 4— целом, 5— капиллярный клубочек, 6— капсула, 7, 8— извитой канадец, 9— петля нефрона

Выделительная система рыб туловищные почки

11. Органы выделения:

2 туловищные почки, 2 мочеточника, мочевой пузырь (открывается в клоаку)

почки

мочеточник

мочевой пузырь

клоака

Выделительная система пресмыкающихся тазовые почки

Выделительная система птиц тазовые почки

Выделительная система млекопитающих тазовые почки

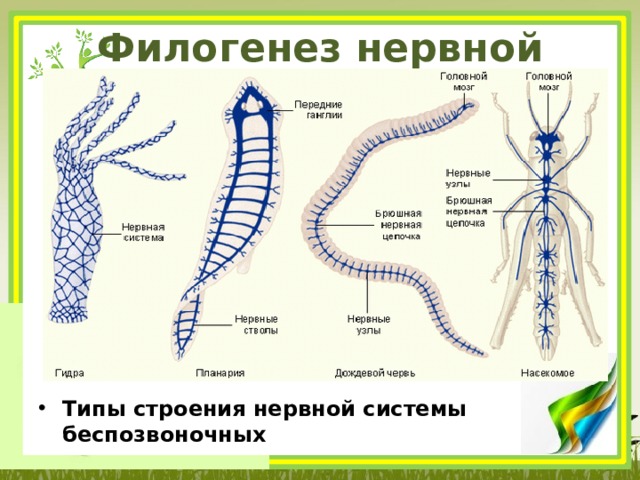

Филогенез нервной системы

- Нервная система всех животных имеет эктодермальное происхождение!

- Эволюция нервной системы животных

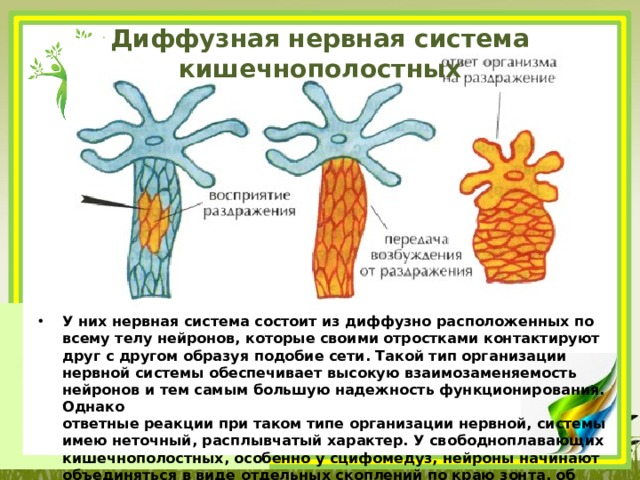

- Диффузная нервная система кишечнополостных

- Лестничная нервная система (ортогон) плоских и круглых червей

- Диффузно-узловая нервная система моллюсков

- Брюшная нервная цепочка кольчатых червей и членистоногих

- Нервная трубка хордовых

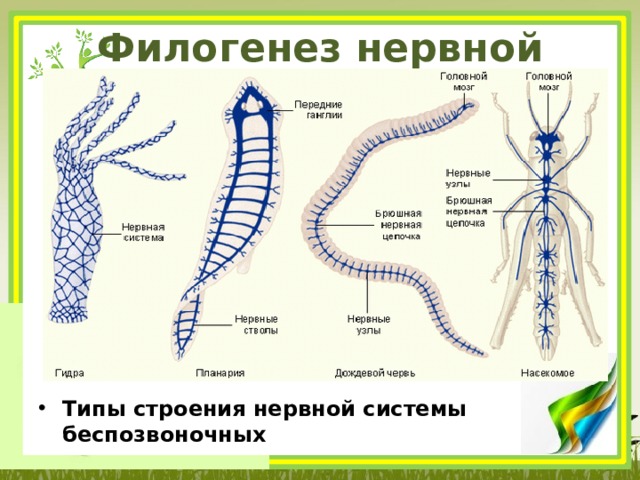

Филогенез нервной системы

- Типы строения нервной системы беспозвоночных

Раздражимость у простейших

- Основные формы проявления раздражимости организмов — разного типа двигательные реакции. Наиболее распространенными двигательными реакциями живых организмов на изменение условий среды являются таксисы, а у растений (кроме таксисов) — тропизмы, настии, нутации и автономные движения.

- Таксисы — это движения целого, существующего самостоятельно, одноклеточного или многоклеточного организма, проявляющиеся в пространственном перемещении его относительно раздражителя (движения простейших, водорослей). В зависимости от характера ответа организма таксисы могут быть положительными, когда движение осуществляется в направлении действующего фактора, и отрицательными, когда движение происходит в противоположном направлении.

- Классифицируют таксисы в зависимости от вида раздражителя: фототаксис, хемотаксис, термотаксис.

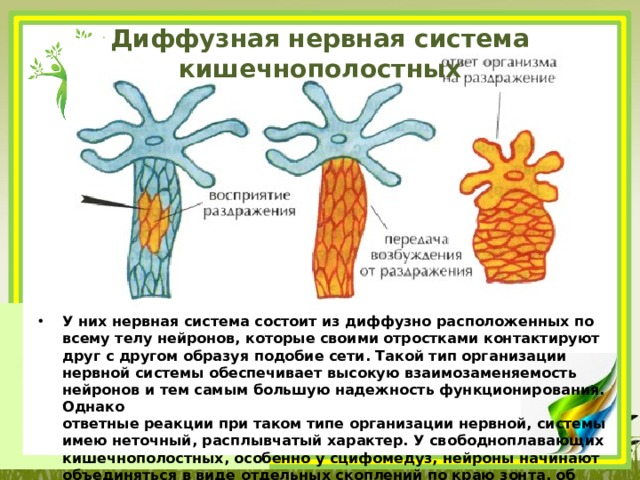

Диффузная нервная система кишечнополостных

- У них нервная система состоит из диффузно расположенных по всему телу нейронов, которые своими отростками контактируют друг с другом образуя подобие сети. Такой тип организации нервной системы обеспечивает высокую взаимозаменяемость нейронов и тем самым большую надежность функционирования. Однако ответные реакции при таком типе организации нервной, системы имею неточный, расплывчатый характер. У свободноплавающих кишечнополостных, особенно у сцифомедуз, нейроны начинают объединяться в виде отдельных скоплений по краю зонта, образуя нервное кольцо.

Диффузная нервная система

Узловой (ганглиозный) тип нервной системы

- Он характерен для всех червей, иглокожих, моллюсков и членистоногих. У них имеет место концентрация тел нейронов в виде единых скоплений - узлов (ганглиев). Причем, у плоских и круглых червей такие узлы располагаются только на переднем конце тела, где сосредоточены органы захвата пищи и органы чувств. У кольчатых червей и членистоногих, тело которых разделяется на сегменты, кроме головных узлов, формируется брюшная цепочка нервных узлов. Однако, всегда наиболее развитым остается головной узел, являющийся координирующим и регулирующим центром по отношению к остальным ганглиям. Этот тип нервной системы характеризуется некоторой организованностью: где возбуждение проходит строго по определенному пути, что дает выигрыш в быстроте и точности реакции. Но этот тип нервной системы весьма раним.

Узловой (ганглиозный) тип нервной системы

Нервная система членистоногих

Нервная система членистоногих

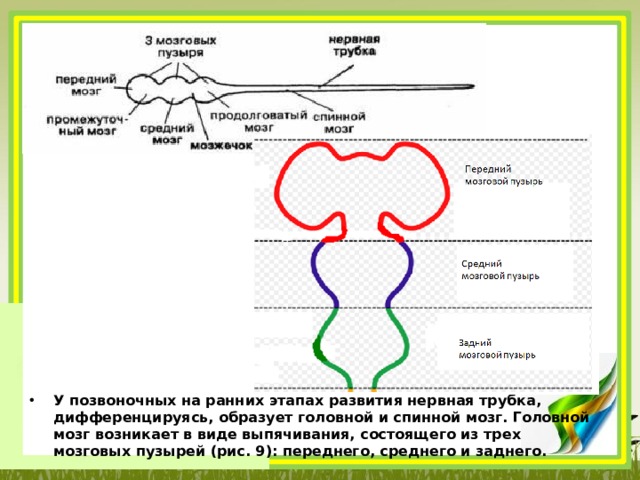

Эмбриональное развитие нервной системы

- Стадии эмбриогенеза нервной системы в поперечном схематическом разрезе:

а - нервная пластинка; б, в - нервный желобок; г, д - нервная трубка; 1 - эпидермис;

2 - ганглиозная пластинка

Клетки нервной трубки дифференцируются на нейроны и нейроглию.

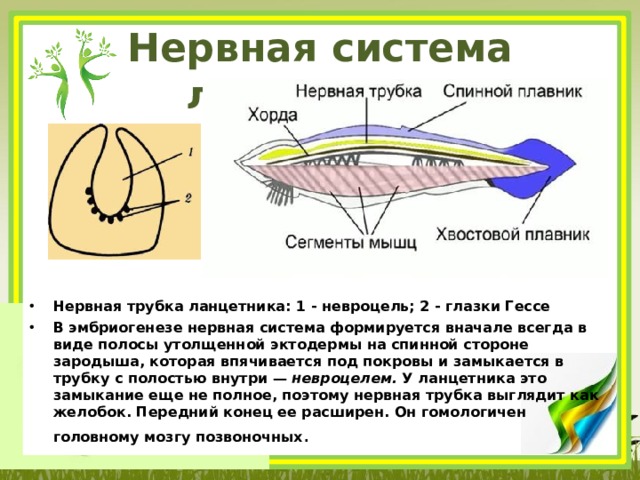

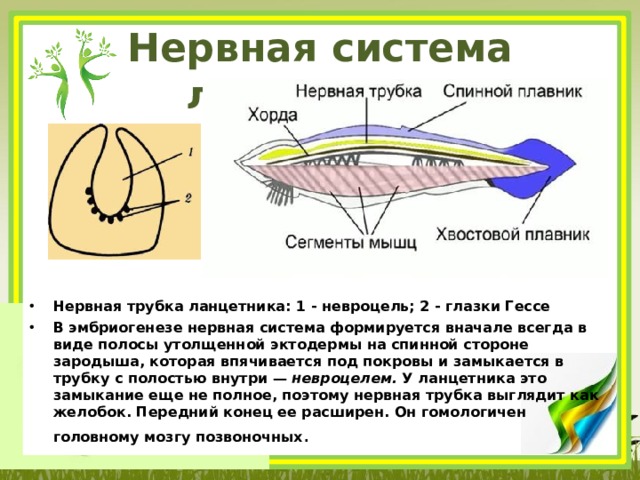

Нервная система ланцетника

- Нервная трубка ланцетника: 1 - невроцель; 2 - глазки Гессе

- В эмбриогенезе нервная система формируется вначале всегда в виде полосы утолщенной эктодермы на спинной стороне зародыша, которая впячивается под покровы и замыкается в трубку с полостью внутри — невроцелем. У ланцетника это замыкание еще не полное, поэтому нервная трубка выглядит как желобок. Передний конец ее расширен. Он гомологичен головному мозгу позвоночных .

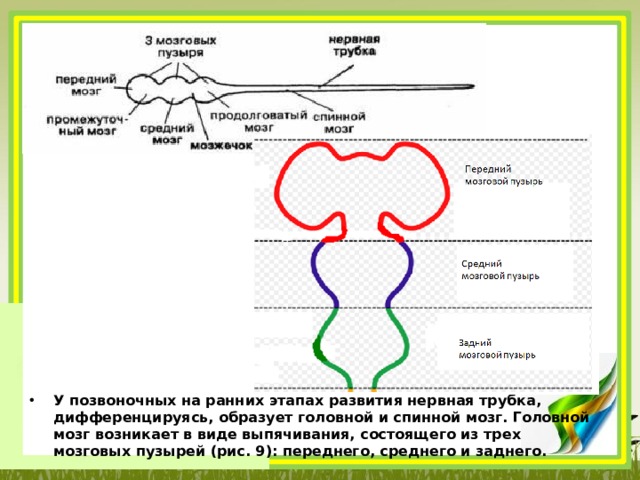

- У позвоночных на ранних этапах развития нервная трубка, дифференцируясь, образует головной и спинной мозг. Головной мозг возникает в виде выпячивания, состоящего из трех мозговых пузырей (рис. 9): переднего, среднего и заднего.

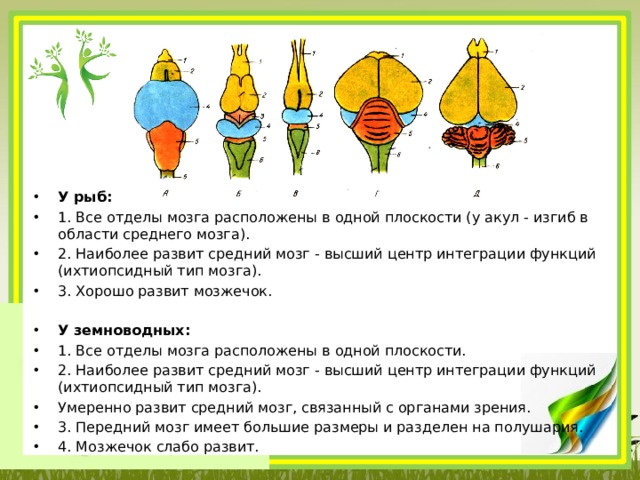

Головной мозг позвоночных

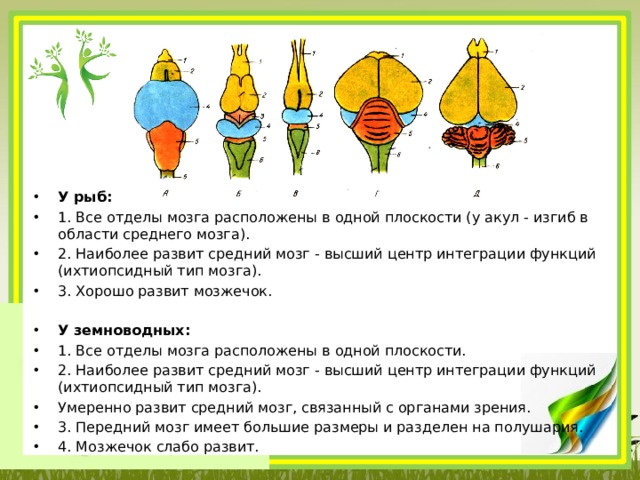

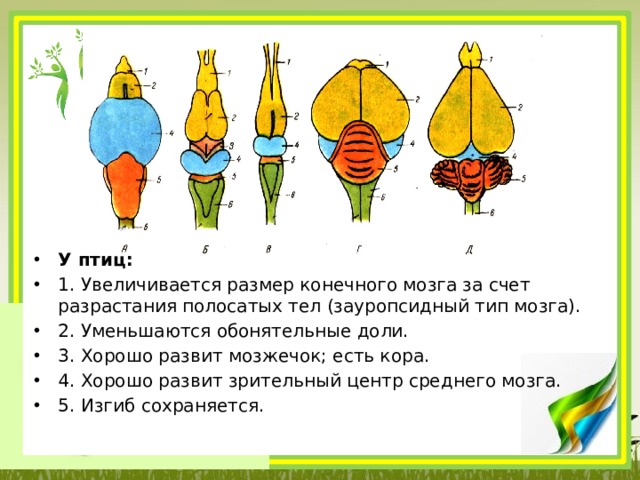

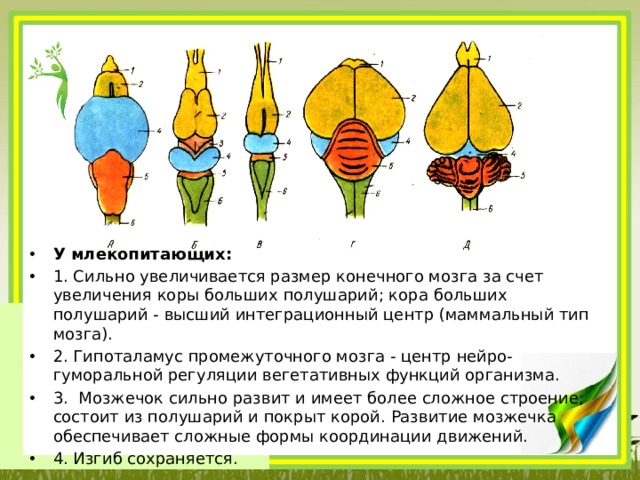

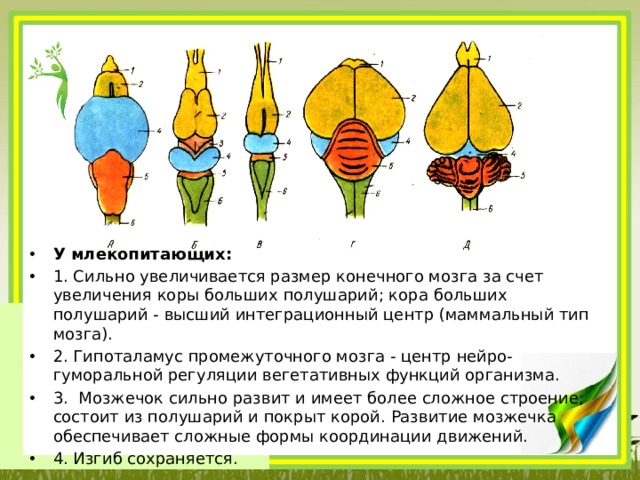

- Эволюция головного мозга позвоночных:

- А - рыба; Б - земноводное; В - пресмыкающееся; Г- птица; Д - млекопитающее;

- 1 - обонятельные доли; 2 - конечный мозг; 3 - промежуточный мозг; 4 - средний мозг; 5 - мозжечок; 6 - продолговатый мозг

- У рыб:

- 1. Все отделы мозга расположены в одной плоскости (у акул - изгиб в области среднего мозга).

- 2. Наиболее развит средний мозг - высший центр интеграции функций (ихтиопсидный тип мозга).

- 3. Хорошо развит мозжечок.

- У земноводных:

- 1. Все отделы мозга расположены в одной плоскости.

- 2. Наиболее развит средний мозг - высший центр интеграции функций (ихтиопсидный тип мозга).

- Умеренно развит средний мозг, связанный с органами зрения.

- 3. Передний мозг имеет большие размеры и разделен на полушария.

- 4. Мозжечок слабо развит.

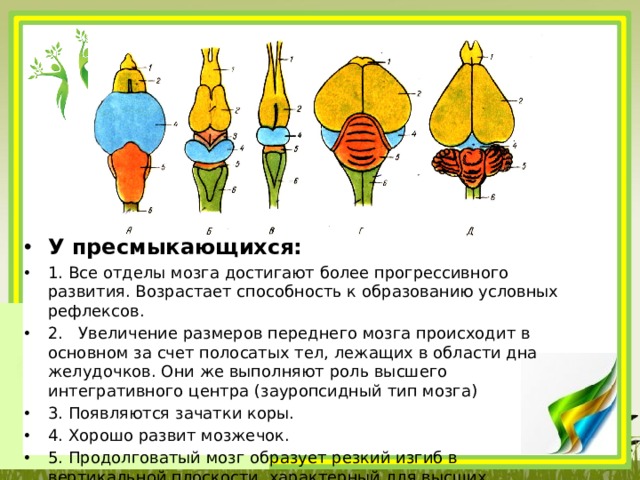

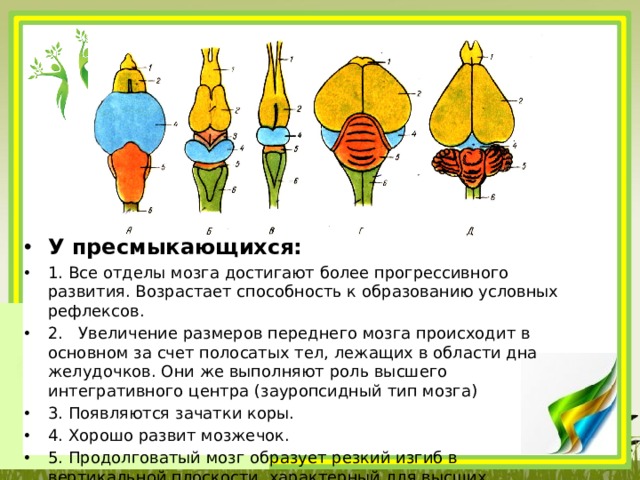

- У пресмыкающихся:

- 1. Все отделы мозга достигают более прогрессивного развития. Возрастает способность к образованию условных рефлексов.

- 2. Увеличение размеров переднего мозга происходит в основном за счет полосатых тел, лежащих в области дна желудочков. Они же выполняют роль высшего интегративного центра (зауропсидный тип мозга)

- 3. Появляются зачатки коры.

- 4. Хорошо развит мозжечок.

- 5. Продолговатый мозг образует резкий изгиб в вертикальной плоскости, характерный для высших позвоночных.

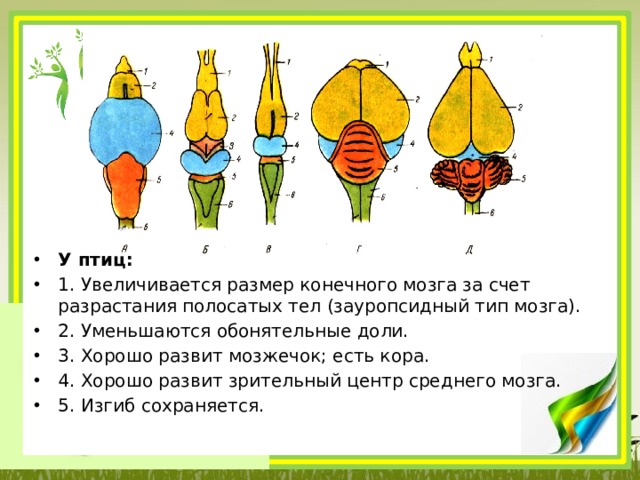

- У птиц:

- 1. Увеличивается размер конечного мозга за счет разрастания полосатых тел (зауропсидный тип мозга).

- 2. Уменьшаются обонятельные доли.

- 3. Хорошо развит мозжечок; есть кора.

- 4. Хорошо развит зрительный центр среднего мозга.

- 5. Изгиб сохраняется.

- У млекопитающих:

- 1. Сильно увеличивается размер конечного мозга за счет увеличения коры больших полушарий; кора больших полушарий - высший интеграционный центр (маммальный тип мозга).

- 2. Гипоталамус промежуточного мозга - центр нейро-гуморальной регуляции вегетативных функций организма.

- 3. Мозжечок сильно развит и имеет более сложное строение; состоит из полушарий и покрыт корой. Развитие мозжечка обеспечивает сложные формы координации движений.

- 4. Изгиб сохраняется.

Относительные размеры конечного мозга: 1 - у рыбы; 2 - у лягушки; 3 - у змеи; 4 - у голубя; 5 - у собаки; 6 - у человека

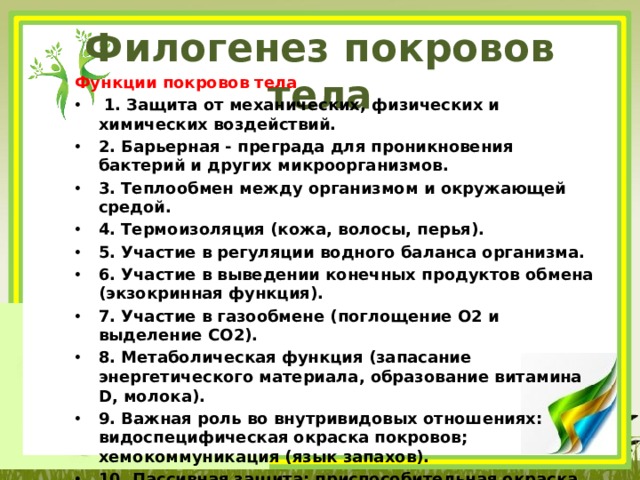

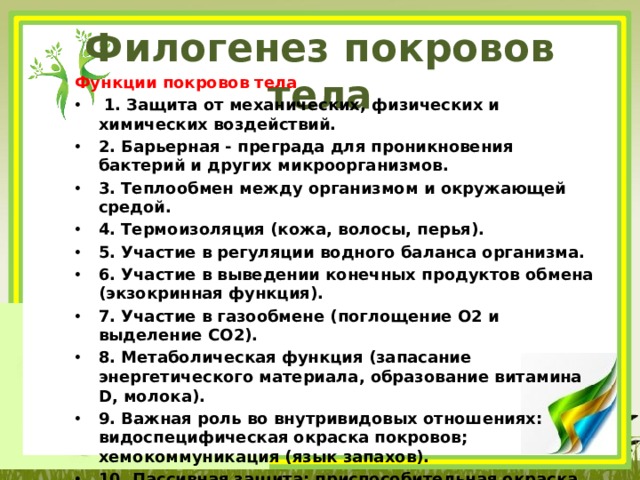

Филогенез покровов тела

Функции покровов тела

- 1. Защита от механических, физических и химических воздействий.

- 2. Барьерная - преграда для проникновения бактерий и других микроорганизмов.

- 3. Теплообмен между организмом и окружающей средой.

- 4. Термоизоляция (кожа, волосы, перья).

- 5. Участие в регуляции водного баланса организма.

- 6. Участие в выведении конечных продуктов обмена (экзокринная функция).

- 7. Участие в газообмене (поглощение О2 и выделение СО2).

- 8. Метаболическая функция (запасание энергетического материала, образование витамина D, молока).

- 9. Важная роль во внутривидовых отношениях: видоспецифическая окраска покровов; хемокоммуникация (язык запахов).

- 10. Пассивная защита: приспособительная окраска обеспечивает адаптацию организма к среде обитания.

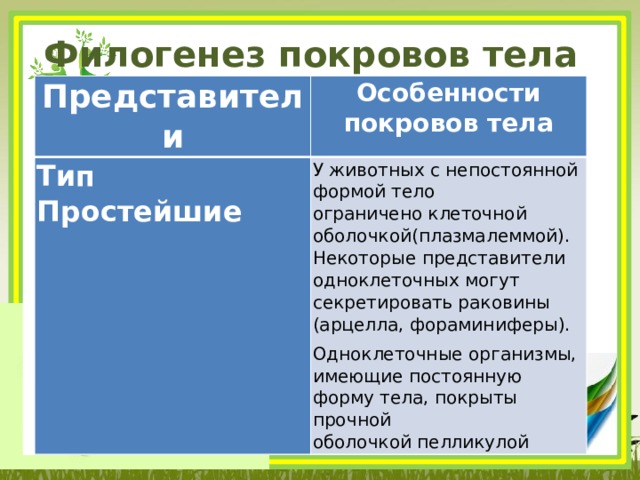

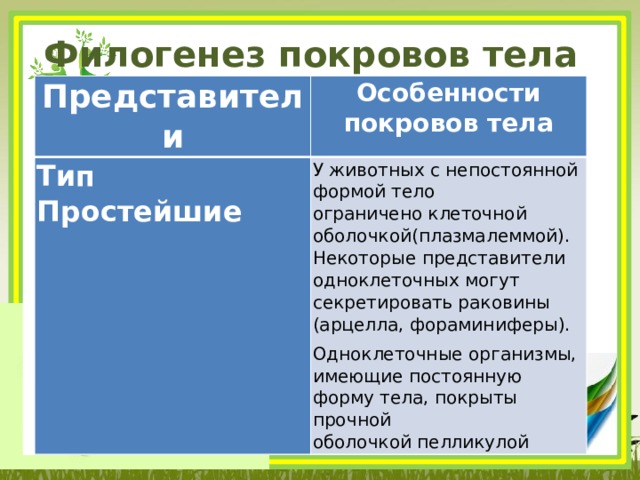

Филогенез покровов тела

Представители

Особенности покровов тела

Тип Простейшие

У животных с непостоянной формой тело ограничено клеточной оболочкой(плазмалеммой). Некоторые представители одноклеточных могут секретировать раковины (арцелла, фораминиферы).

Одноклеточные организмы, имеющие постоянную форму тела, покрыты прочной оболочкой пелликулой

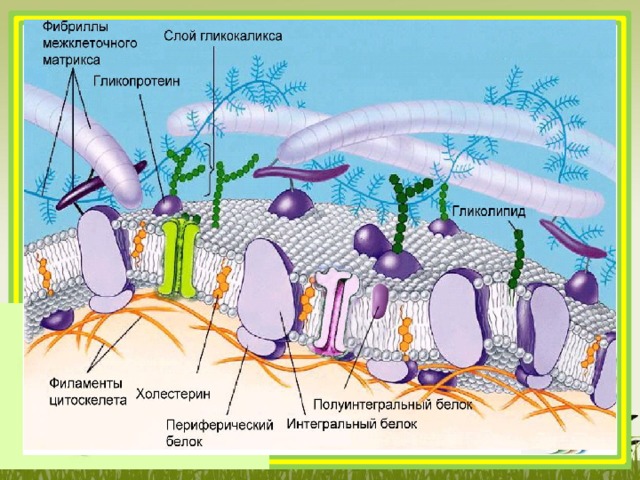

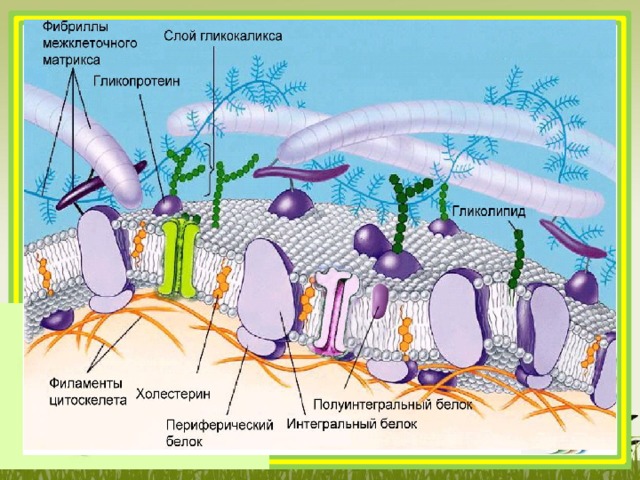

- Внешней оболочкой этого простейшего является наружная мембрана. Под ней находится пелликула – плотный слой цитоплазмы с уплощенными мембранными цистернами (альвеолами), микротрубочками и другими составляющими цитоскелета.

Тип Кишечнополостные

Тело кишечнополостных покрыто эпителиально-мускульными клетками

Покровы плоских червей

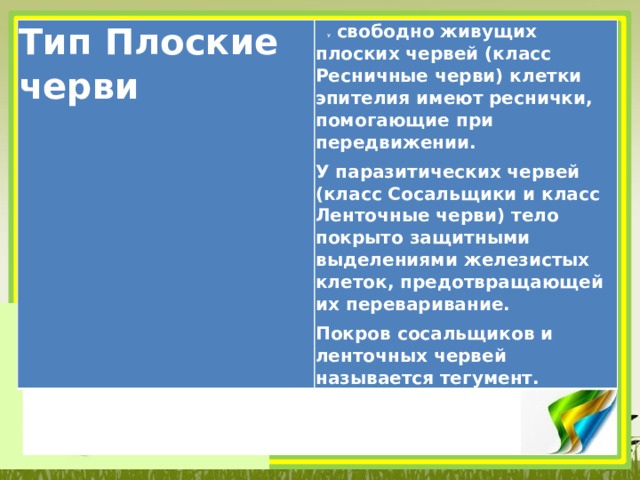

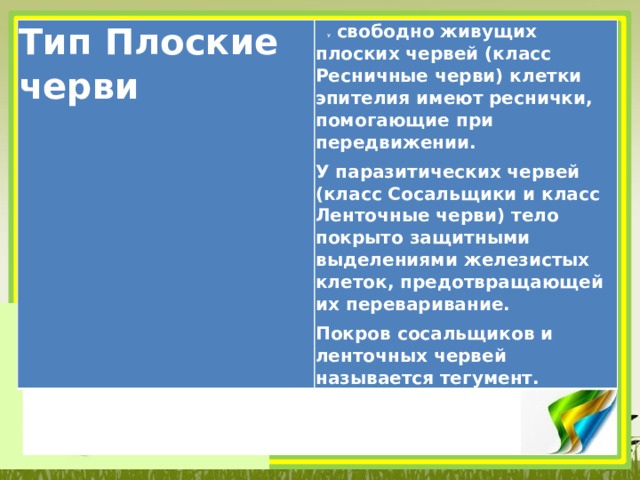

Тип Плоские черви

У свободно живущих плоских червей (класс Ресничные черви) клетки эпителия имеют реснички, помогающие при передвижении.

У паразитических червей (класс Сосальщики и класс Ленточные черви) тело покрыто защитными выделениями железистых клеток, предотвращающей их переваривание.

Покров сосальщиков и ленточных червей называется тегумент.

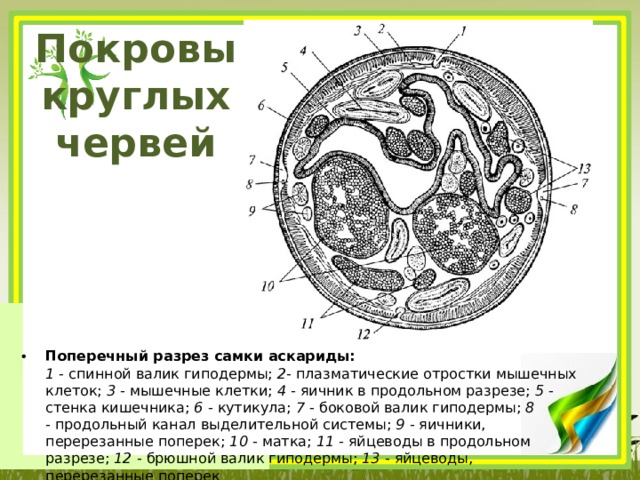

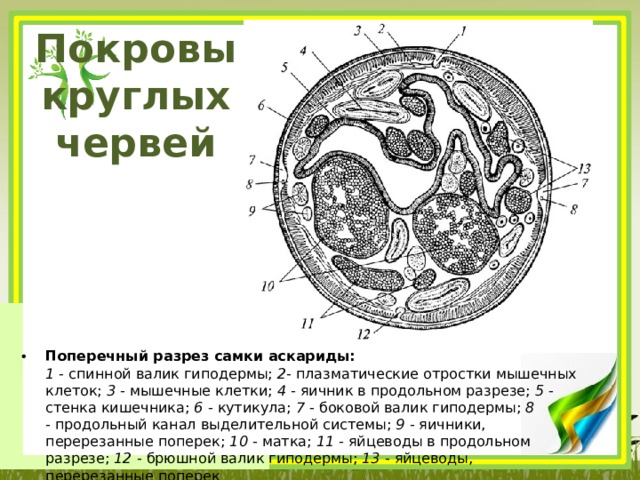

Покровы круглых червей

- Поперечный разрез самки аскариды: 1 - спинной валик гиподермы; 2- плазматические отростки мышечных клеток; 3 - мышечные клетки; 4 - яичник в продольном разрезе; 5 - стенка кишечника; 6 - кутикула; 7 - боковой валик гиподермы; 8 - продольный канал выделительной системы; 9 - яичники, перерезанные поперек; 10 - матка; 11 - яйцеводы в продольном разрезе; 12 - брюшной валик гиподермы; 13 - яйцеводы, перерезанные поперек

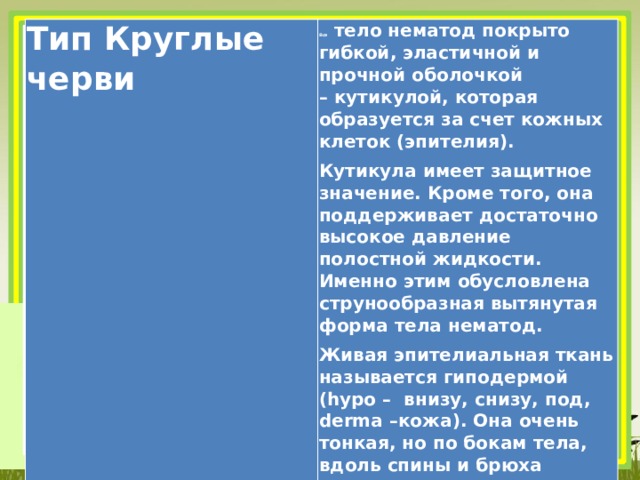

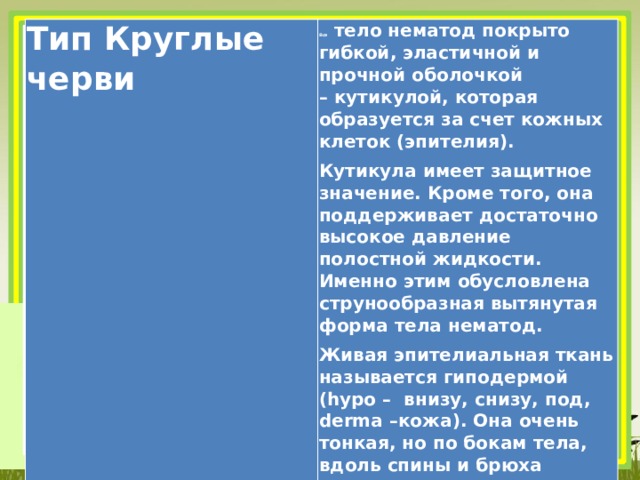

Тип Круглые черви

Все тело нематод покрыто гибкой, эластичной и прочной оболочкой – кутикулой, которая образуется за счет кожных клеток (эпителия).

Кутикула имеет защитное значение. Кроме того, она поддерживает достаточно высокое давление полостной жидкости. Именно этим обусловлена струнообразная вытянутая форма тела нематод.

Живая эпителиальная ткань называется гиподермой (hypo – внизу, снизу, под, derma –кожа). Она очень тонкая, но по бокам тела, вдоль спины и брюха утолщена в виде валиков

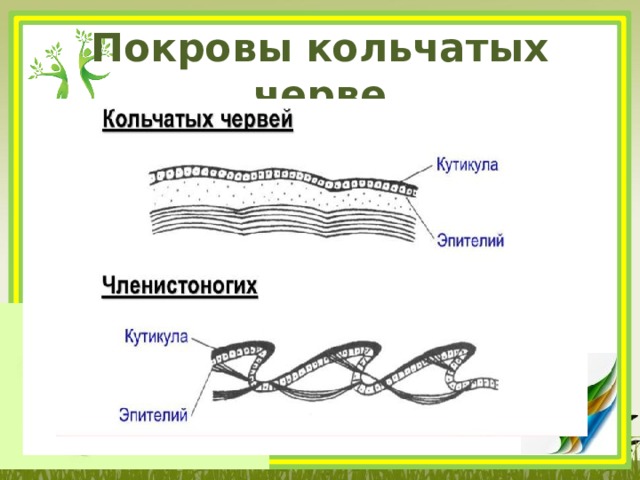

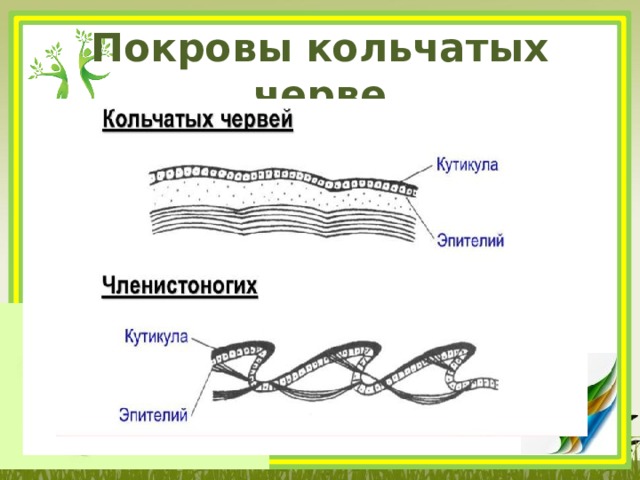

Покровы кольчатых черве

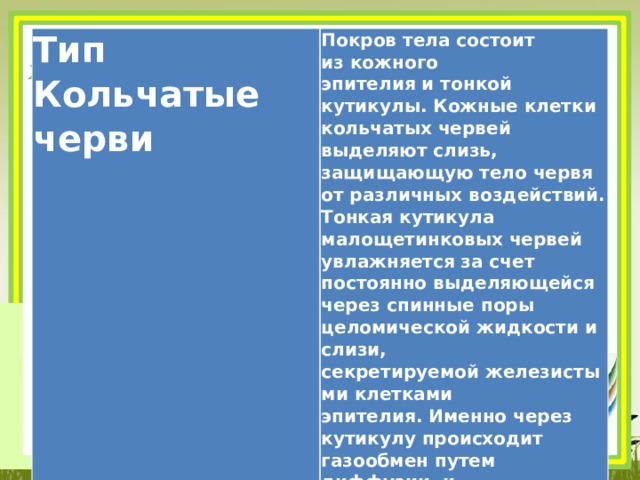

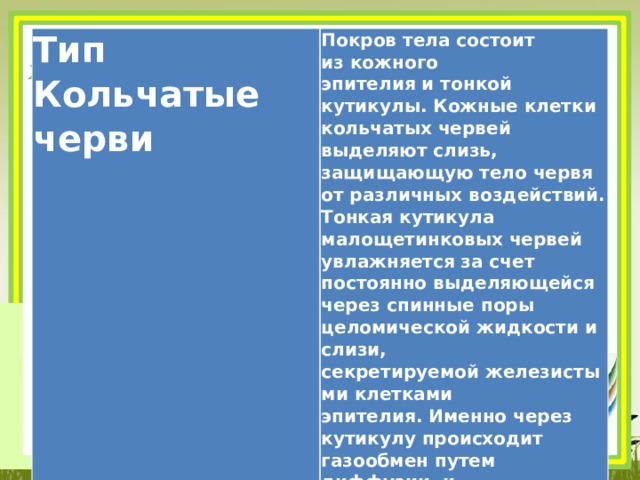

Тип Кольчатые черви

Покров тела состоит из кожного эпителия и тонкой кутикулы. Кожные клетки кольчатых червей выделяют слизь, защищающую тело червя от различных воздействий. Тонкая кутикула малощетинковых червей увлажняется за счет постоянно выделяющейся через спинные поры целомической жидкости и слизи, секретируемой железистыми клетками эпителия. Именно через кутикулу происходит газообмен путем диффузии, и разветвленная сеть капилляров, расположенных в эпителии, обеспечивает этот процесс

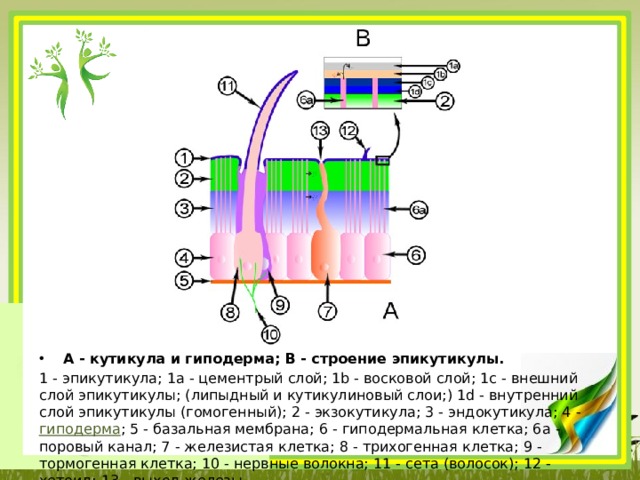

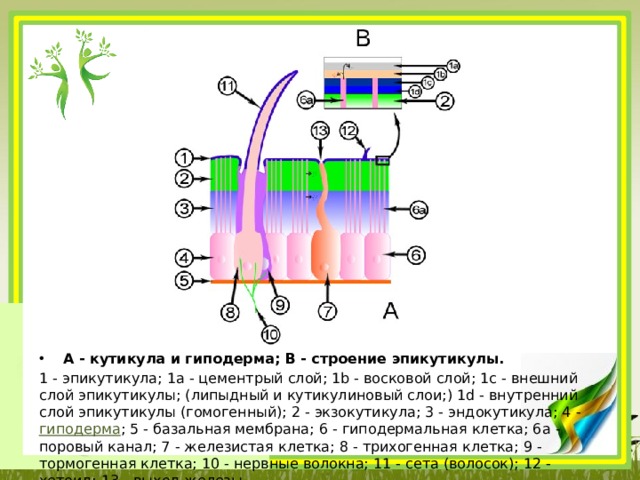

- А - кутикула и гиподерма; В - строение эпикутикулы.

1 - эпикутикула; 1а - цементрый слой; 1b - восковой слой; 1с - внешний слой эпикутикулы; (липыдный и кутикулиновый слои;) 1d - внутренний слой эпикутикулы (гомогенный); 2 - экзокутикула; 3 - эндокутикула; 4 - гиподерма ; 5 - базальная мембрана; 6 - гиподермальная клетка; 6а - поровый канал; 7 - железистая клетка; 8 - трихогенная клетка; 9 - тормогенная клетка; 10 - нервные волокна; 11 - сета (волосок); 12 - хетоид; 13 - выход железы.

![Покровы членистоногих Производные кожи Их можно разделить на несколько типов: скульптурные придатки – производные только кутикулы (шипики (хетоиды), бугорки, бороздки, вдавленные точки); структурные придатки : производные кутикулы и гиподермы (хеты - волоски, щетинки; шипы, чешуйки); эндоскелетные образования – структуры, расположенные на внутренней поверхности кожи (Они представлены в виде выступов, гребней и других структур, которые располагаются на внутренней поверхности тела); железы . [1]](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/06/27/s_60d79ca882be0/img130.jpg)

Покровы членистоногих

- Производные кожи

- Их можно разделить на несколько типов:

- скульптурные придатки – производные только кутикулы (шипики (хетоиды), бугорки, бороздки, вдавленные точки);

- структурные придатки : производные кутикулы и гиподермы (хеты - волоски, щетинки; шипы, чешуйки);

- эндоскелетные образования – структуры, расположенные на внутренней поверхности кожи (Они представлены в виде выступов, гребней и других структур, которые располагаются на внутренней поверхности тела);

- железы . [1]

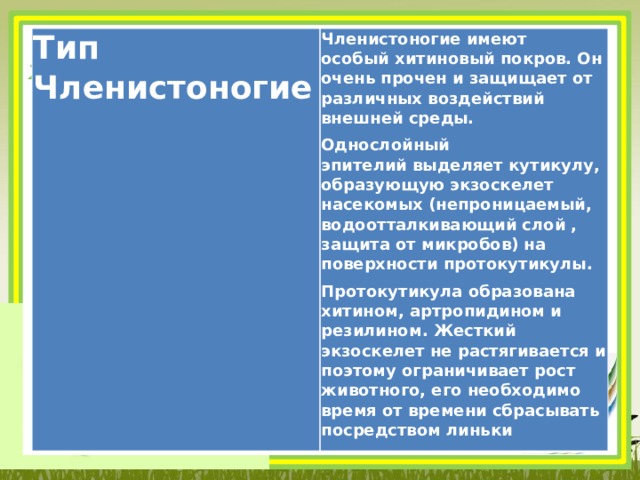

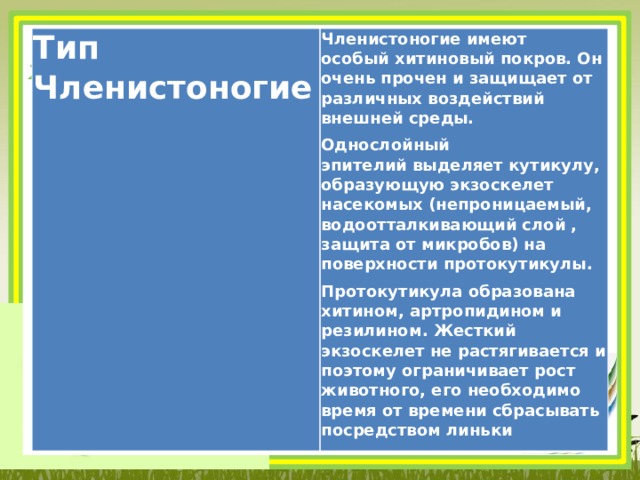

Тип Членистоногие

Членистоногие имеют особый хитиновый покров. Он очень прочен и защищает от различных воздействий внешней среды.

Однослойный эпителий выделяет кутикулу, образующую экзоскелет насекомых (непроницаемый, водоотталкивающий слой , защита от микробов) на поверхности протокутикулы.

Протокутикула образована хитином, артропидином и резилином. Жесткий экзоскелет не растягивается и поэтому ограничивает рост животного, его необходимо время от времени сбрасывать посредством линьки

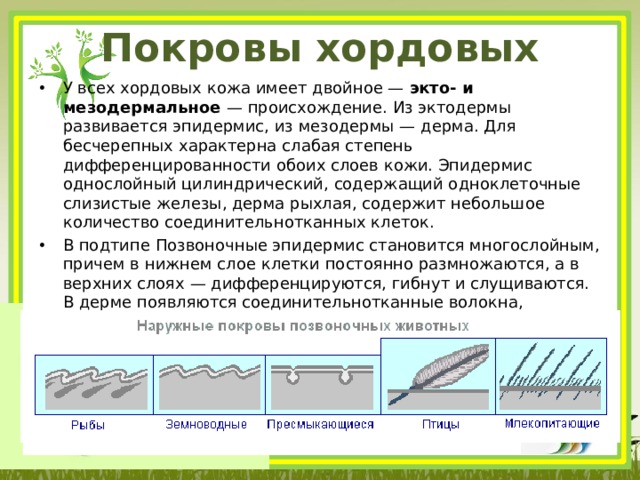

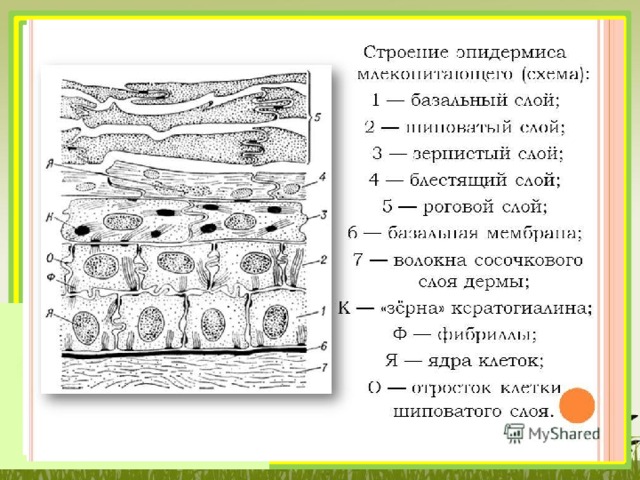

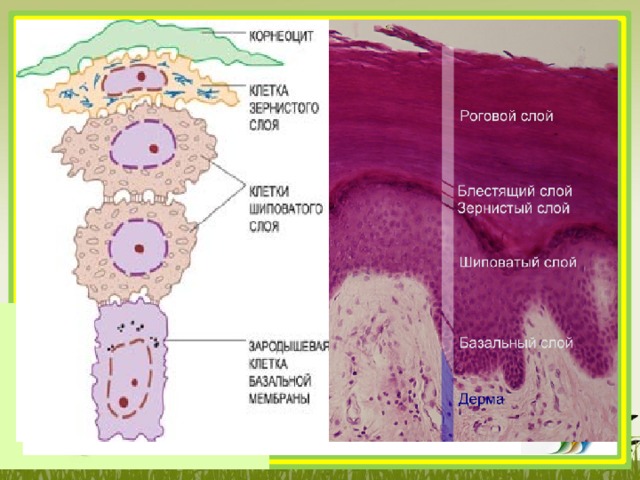

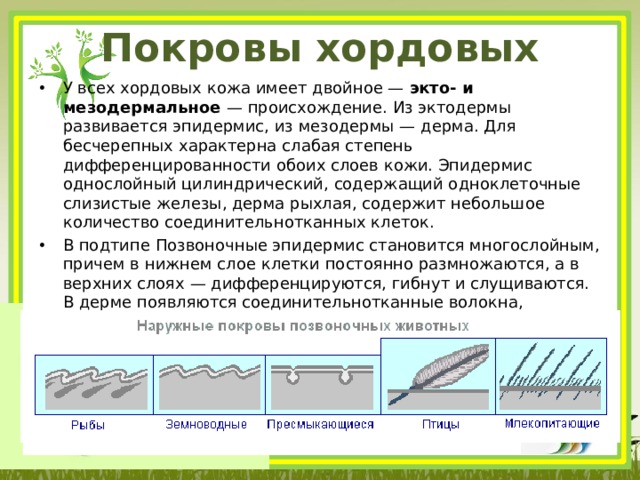

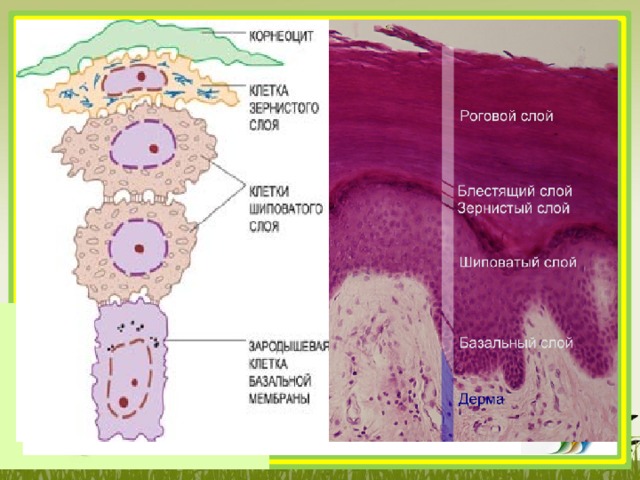

Покровы хордовых

- У всех хордовых кожа имеет двойное — экто- и мезодермальное — происхождение. Из эктодермы развивается эпидермис, из мезодермы — дерма. Для бесчерепных характерна слабая степень дифференцированности обоих слоев кожи. Эпидермис однослойный цилиндрический, содержащий одноклеточные слизистые железы, дерма рыхлая, содержит небольшое количество соединительнотканных клеток.

- В подтипе Позвоночные эпидермис становится многослойным, причем в нижнем слое клетки постоянно размножаются, а в верхних слоях — дифференцируются, гибнут и слущиваются. В дерме появляются соединительнотканные волокна, придающие покровам прочность. Кожа образует придатки, многообразные в зависимости от образа жизни и уровня организации, а также железы, выполняющие различные функции.

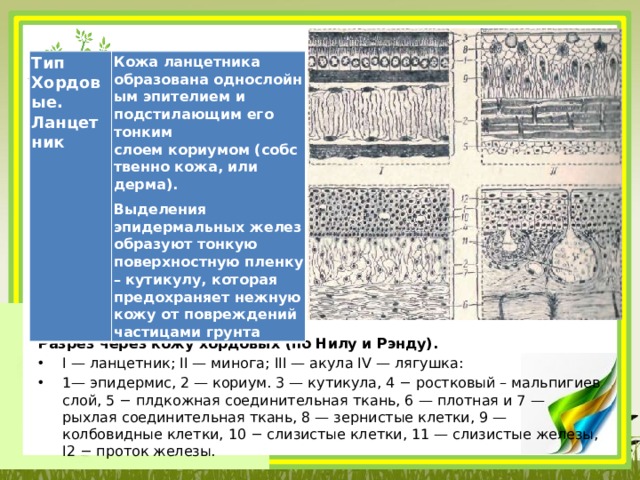

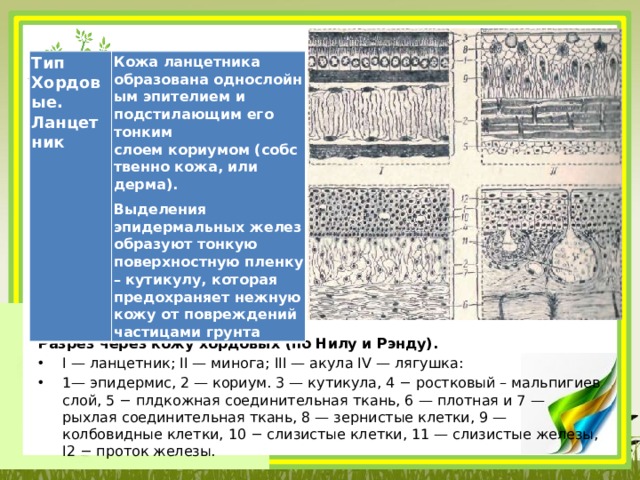

Тип Хордовые. Ланцетник

Кожа ланцетника образована однослойным эпителием и подстилающим его тонким слоем кориумом (собственно кожа, или дерма).

Выделения эпидермальных желез образуют тонкую поверхностную пленку – кутикулу, которая предохраняет нежную кожу от повреждений частицами грунта

Разрез через кожу хордовых (по Нилу и Рэнду).

- I — ланцетник; II — минога; III — акула IV — лягушка:

- 1— эпидермис, 2 — кориум. 3 — кутикула, 4 − ростковый – мальпигиев слой, 5 − плдкожная соединительная ткань, 6 — плотная и 7 — рыхлая соединительная ткань, 8 — зернистые клетки, 9 — колбовидные клетки, 10 − слизистые клетки, 11 — слизистые железы, I2 − проток железы.

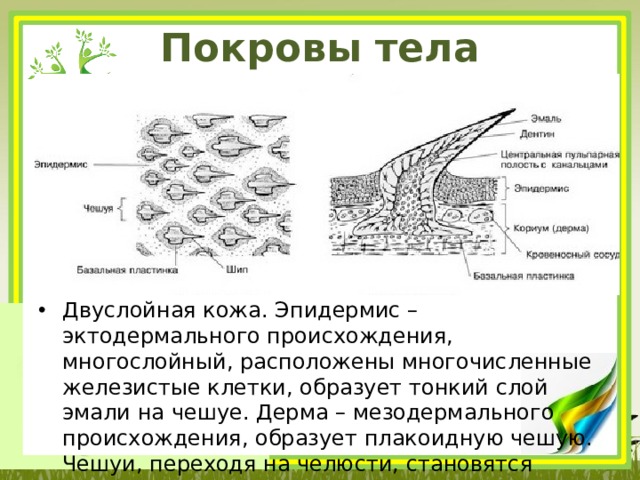

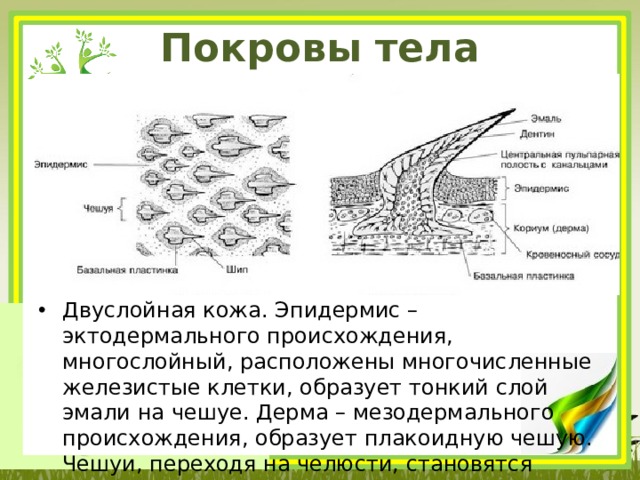

Покровы тела хрящевых рыб

- Двуслойная кожа. Эпидермис – эктодермального происхождения, многослойный, расположены многочисленные железистые клетки, образует тонкий слой эмали на чешуе. Дерма – мезодермального происхождения, образует плакоидную чешую. Чешуи, переходя на челюсти, становятся зубами.

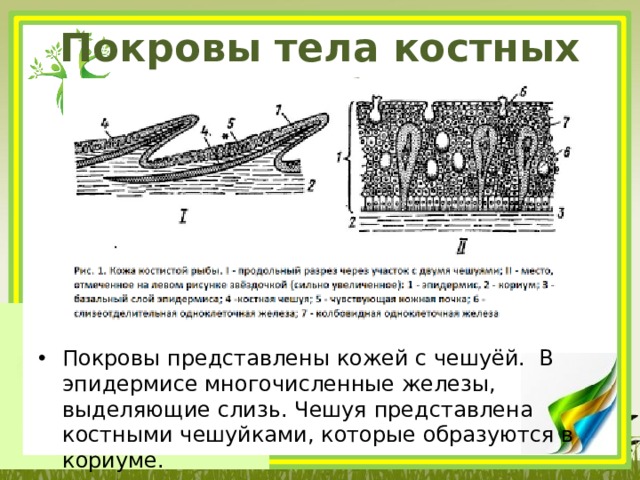

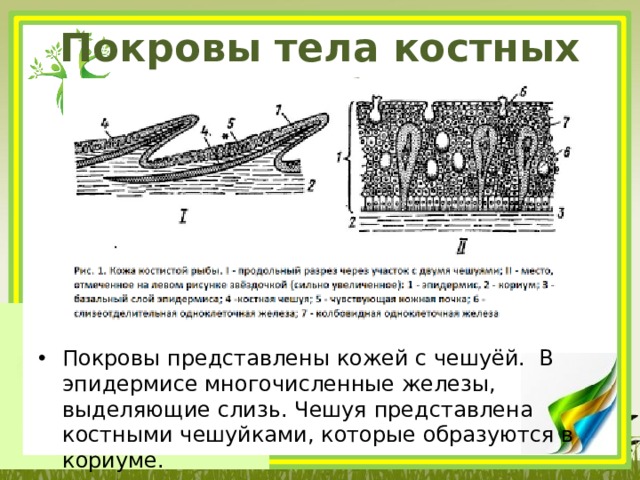

Покровы тела костных рыб

- Покровы представлены кожей с чешуёй. В эпидермисе многочисленные железы, выделяющие слизь. Чешуя представлена костными чешуйками, которые образуются в кориуме.

Форма чешуи рыб

- Самая примитивная – ганоидная чешуя – костные пластинки покрыты дентинообразным веществом – ганоином (панцирная щука, осетровые);

- Космоидная – покрыта космином (кистепёрых и двоякодышащих рыб)

- Циклоидная – гладкий край (карповых)- более приметивная

- Ктеноидная – наружный край покрыт зубчиками (окуневых).

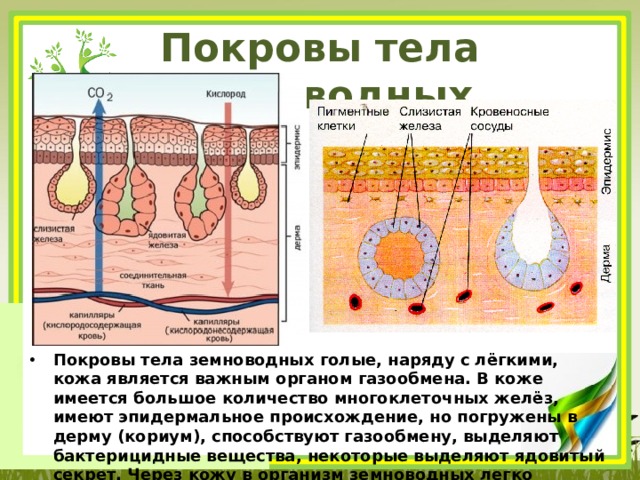

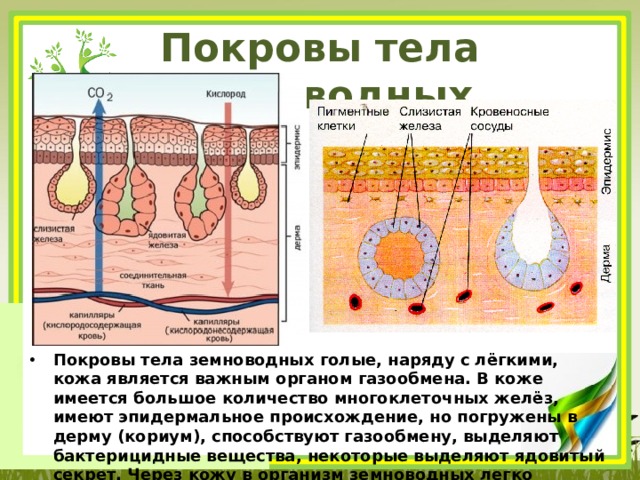

Покровы тела земноводных

- Покровы тела земноводных голые, наряду с лёгкими, кожа является важным органом газообмена. В коже имеется большое количество многоклеточных желёз, имеют эпидермальное происхождение, но погружены в дерму (кориум), способствуют газообмену, выделяют бактерицидные вещества, некоторые выделяют ядовитый секрет. Через кожу в организм земноводных легко проникает и вода.

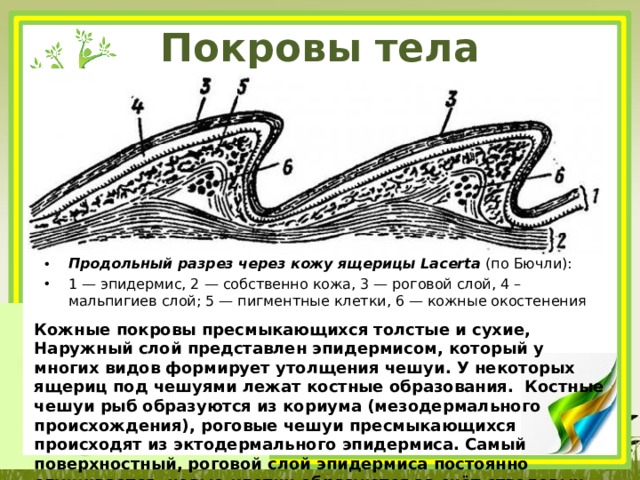

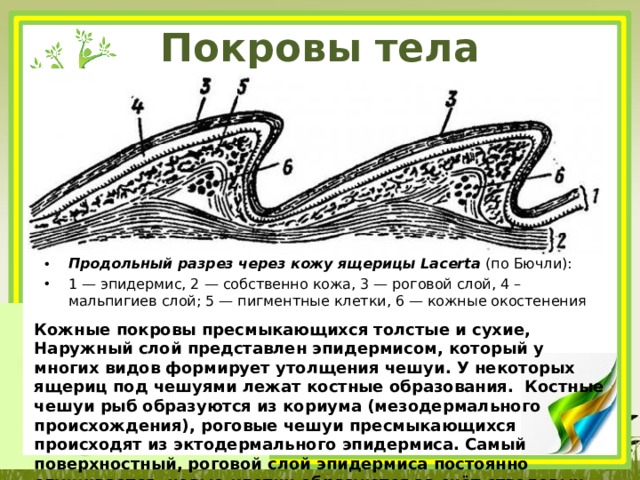

Покровы тела пресмыкающихся

- Продольный разрез через кожу ящерицы Lacerta (по Бючли):

- 1 — эпидермис, 2 — собственно кожа, 3 — роговой слой, 4 – мальпигиев слой; 5 — пигментные клетки, 6 — кожные окостенения

Кожные покровы пресмыкающихся толстые и сухие, Наружный слой представлен эпидермисом, который у многих видов формирует утолщения чешуи. У некоторых ящериц под чешуями лежат костные образования. Костные чешуи рыб образуются из кориума (мезодермального происхождения), роговые чешуи пресмыкающихся происходят из эктодермального эпидермиса. Самый поверхностный, роговой слой эпидермиса постоянно слущивается, новые клетки образуются за счёт стволовых клеток мальпигиевова слоя.

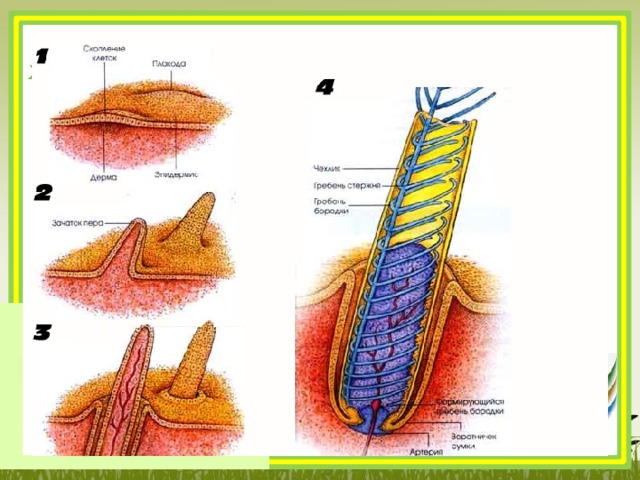

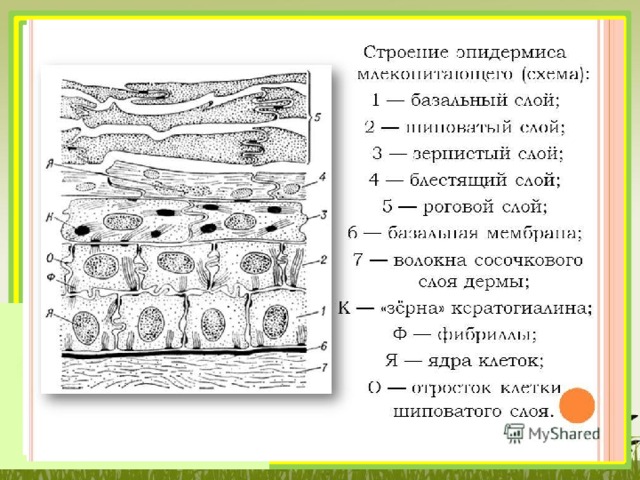

Строение кожи млекопитающих

Производные эпидермиса

- Схемы рогов разных типов в продольном разрезе. Рога обращены передней стороной влево. А — рог полорогого с роговым чехлом на костной основе. Б — олений рог, покрытый кожей; когда рога завершают свой рост, эта кожа отмирает и отпадает. В — тот же рог без кожи. Г — рог вилорога. Д — рог жирафа. Е — рог носорога. На всех рисунках костный отросток черепа заштрихован, кожа покрыта точками, роговое вещество зачернено, а непарный рог носорога покрыт сеткой

Покровы млекопитающих

Филогенез половых органов

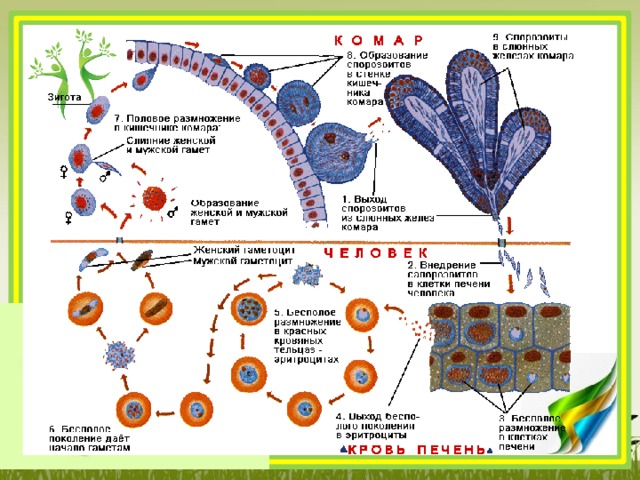

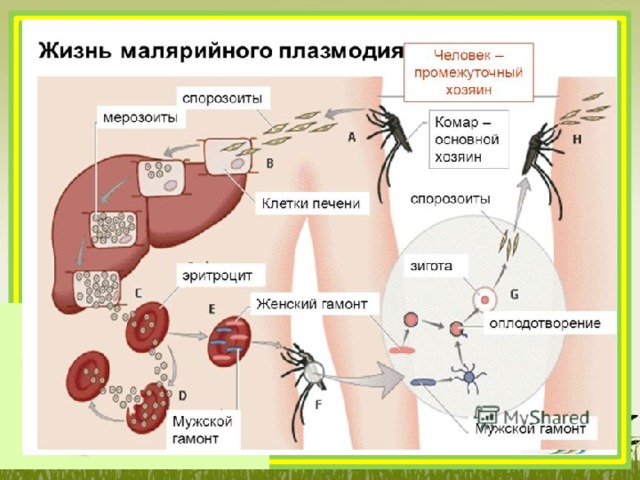

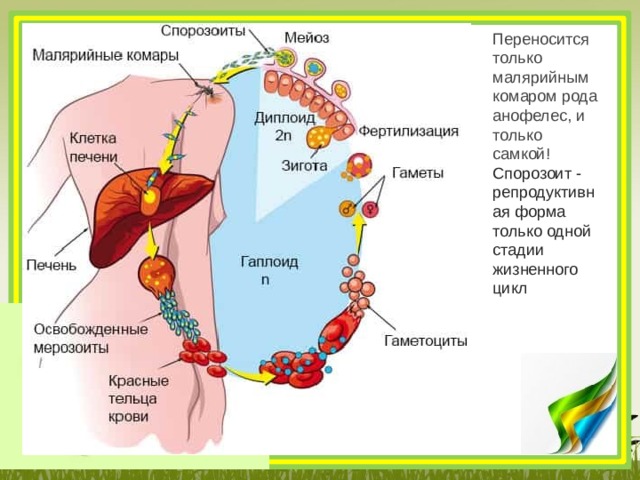

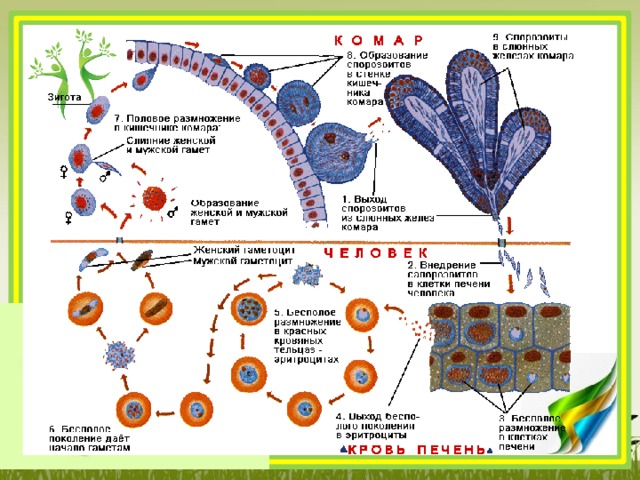

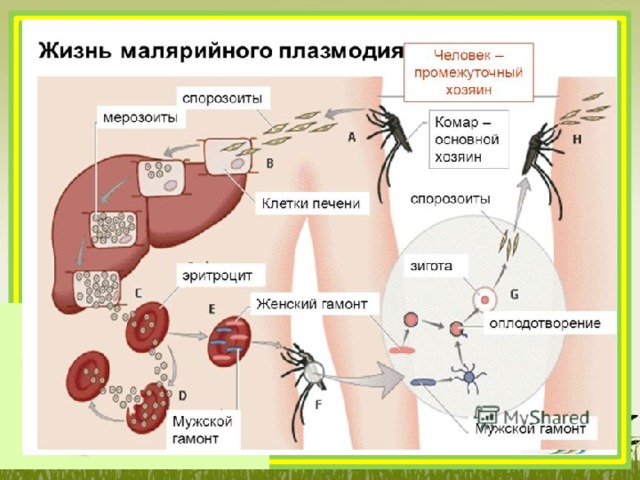

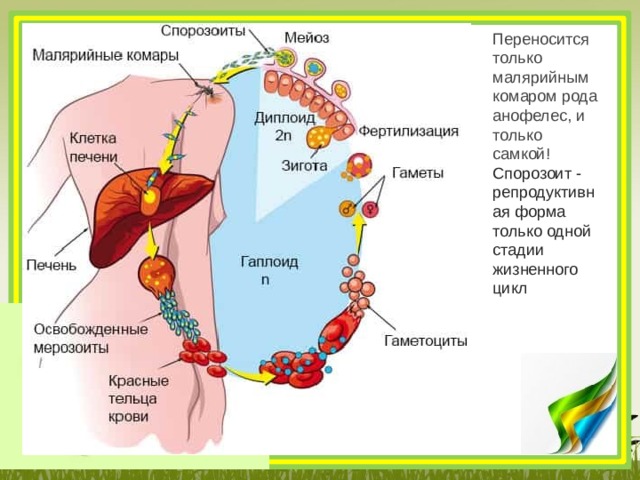

Переносится только малярийным комаром рода анофелес, и только самкой!

Спорозоит - репродуктивная форма только одной стадии жизненного цикл

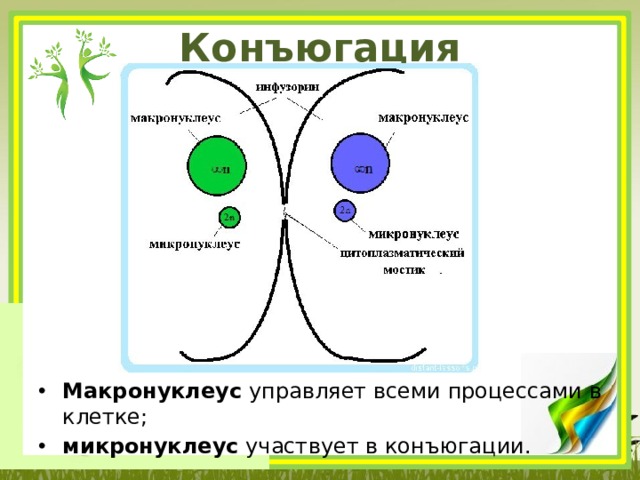

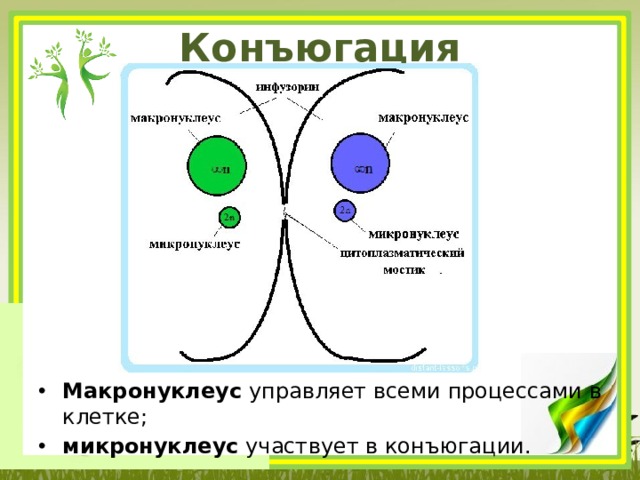

Конъюгация

- Макронуклеус управляет всеми процессами в клетке;

- микронуклеус участвует в конъюгации.

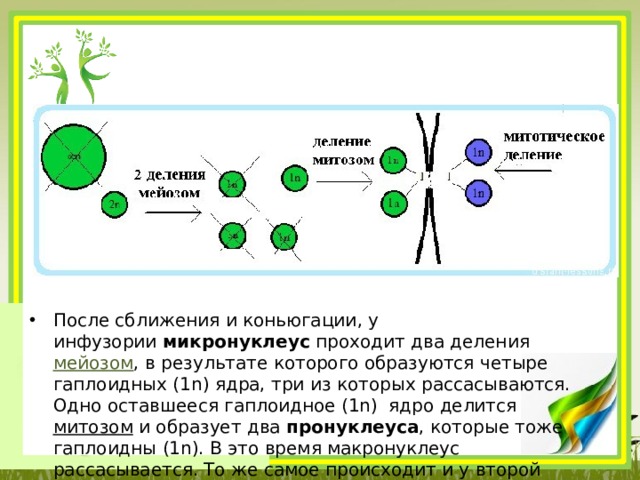

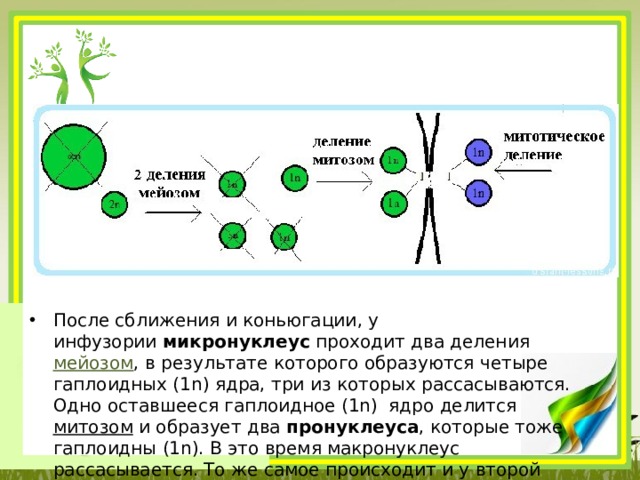

- После сближения и коньюгации, у инфузории микронуклеус проходит два деления мейозом , в результате которого образуются четыре гаплоидных (1n) ядра, три из которых рассасываются. Одно оставшееся гаплоидное (1n) ядро делится митозом и образует два пронуклеуса , которые тоже гаплоидны (1n). В это время макронуклеус рассасывается. То же самое происходит и у второй инфузории.

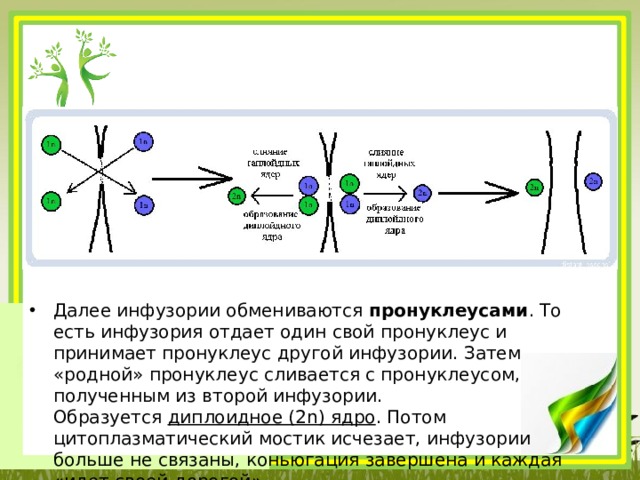

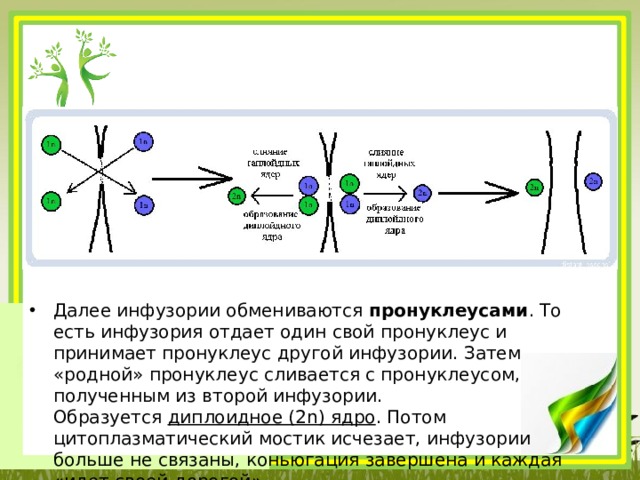

- Далее инфузории обмениваются пронуклеусами . То есть инфузория отдает один свой пронуклеус и принимает пронуклеус другой инфузории. Затем «родной» пронуклеус сливается с пронуклеусом, полученным из второй инфузории. Образуется диплоидное (2n) ядро . Потом цитоплазматический мостик исчезает, инфузории больше не связаны, коньюгация завершена и каждая «идет своей дорогой».

- Затем образовавшееся в результате слияния ядро делится митозом. Получаются два диплоидных (2n) ядра. Одно ядро — теперь новый микронуклеус инфузории. А второе ядро претерпевает множественное деления, образуя полиплоидное ядро — это макронуклеус инфузории.

- Таким образом, в результате коньюгации генетическая информация инфузории обновилась, произошел половой процесс.

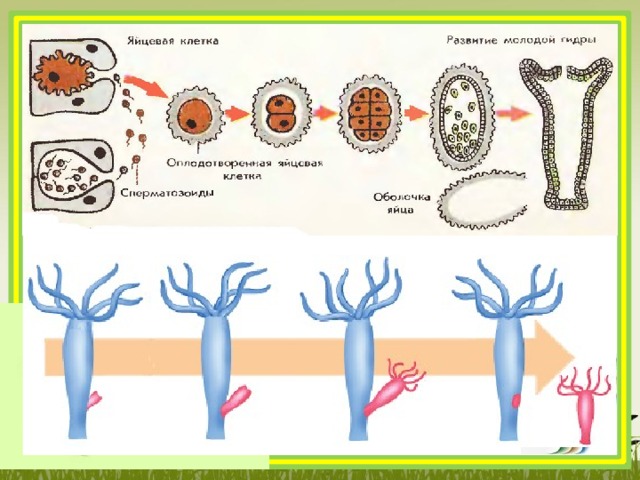

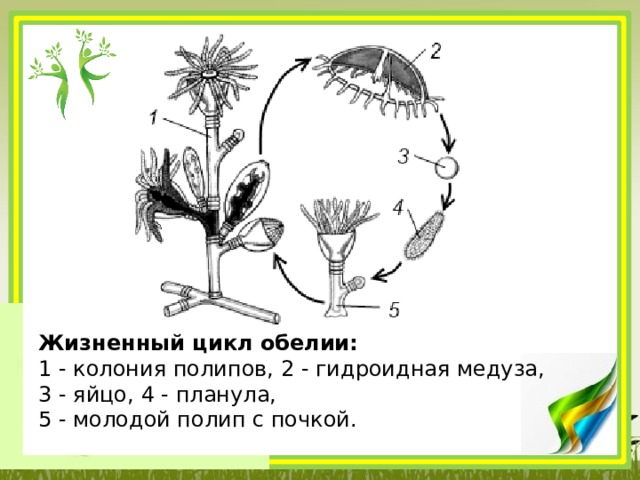

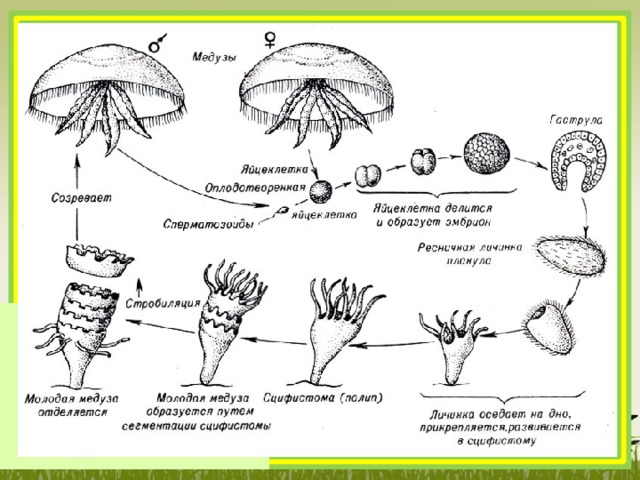

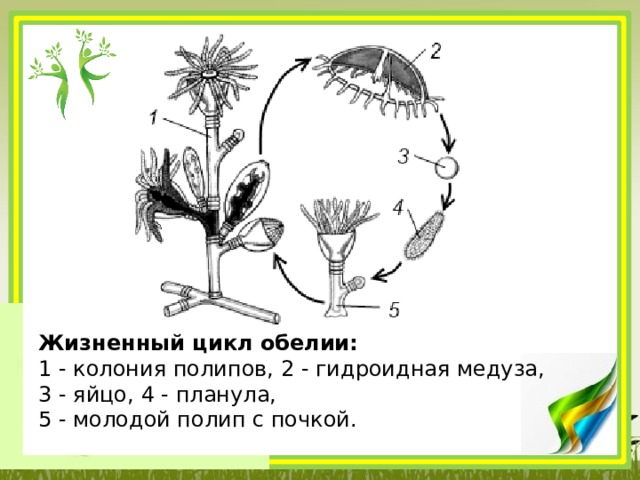

Жизненный цикл обелии: 1 - колония полипов, 2 - гидроидная медуза, 3 - яйцо, 4 - планула, 5 - молодой полип с почкой.

Класс коралловые полипы

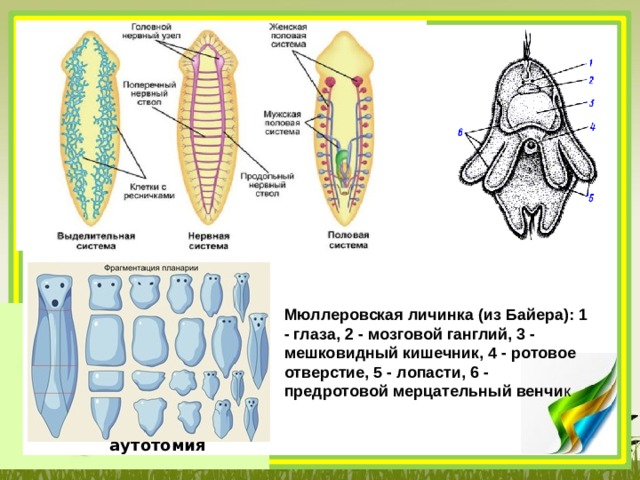

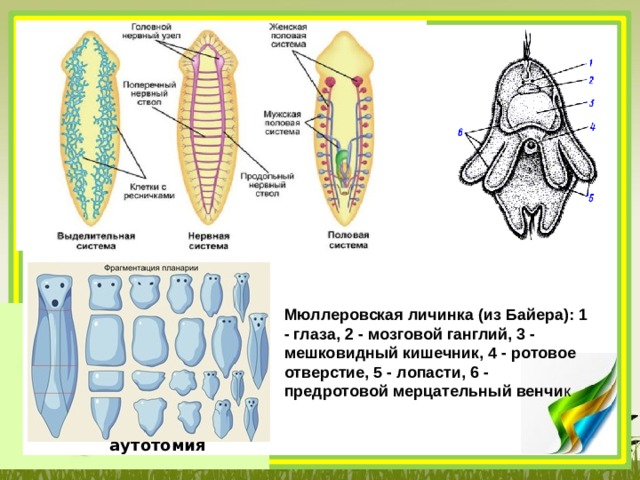

Мюллеровская личинка (из Байера): 1 - глаза, 2 - мозговой ганглий, 3 - мешковидный кишечник, 4 - ротовое отверстие, 5 - лопасти, 6 - предротовой мерцательный венчи к

аутотомия

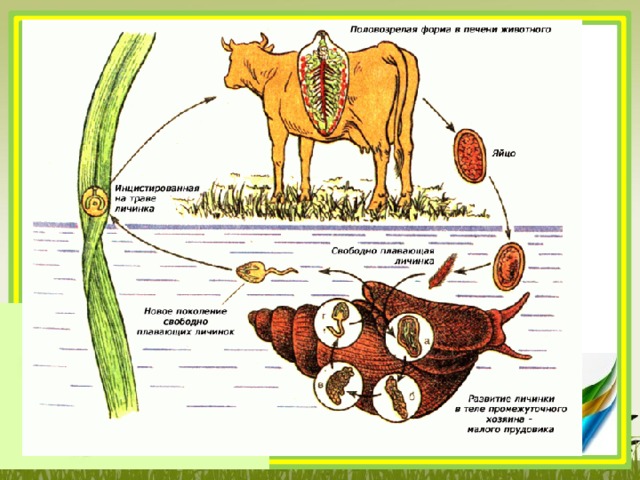

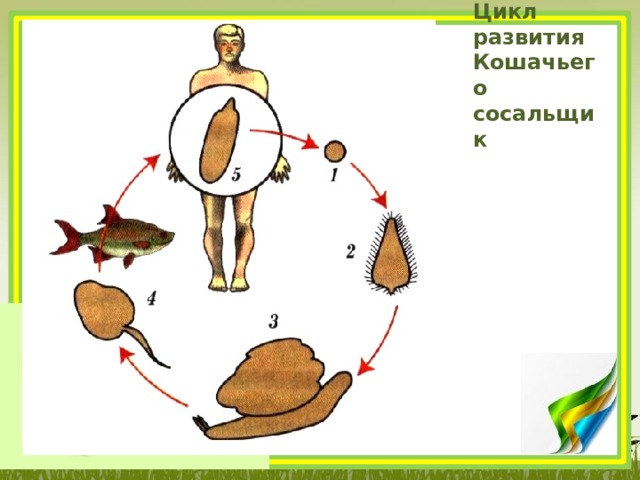

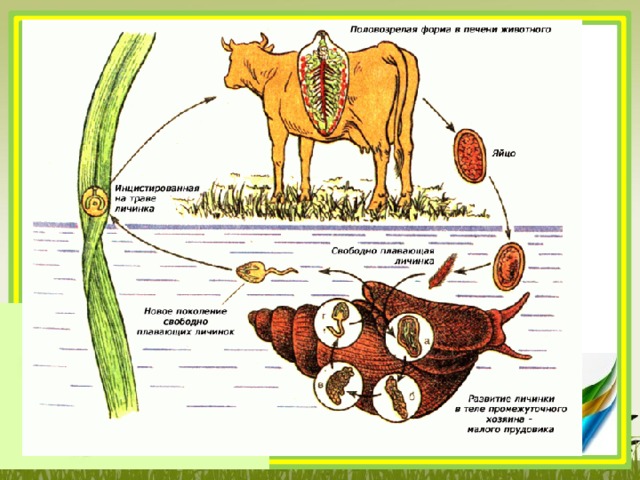

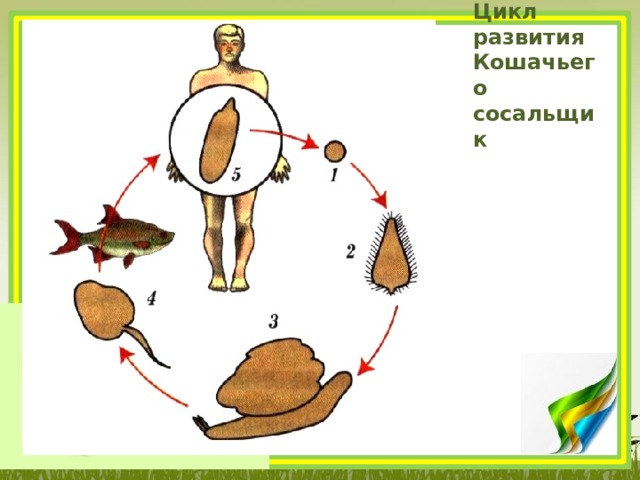

Цикл развития Кошачьего сосальщик

Цикл развития бычьего цепня

Цикл развития Лентеца широкого

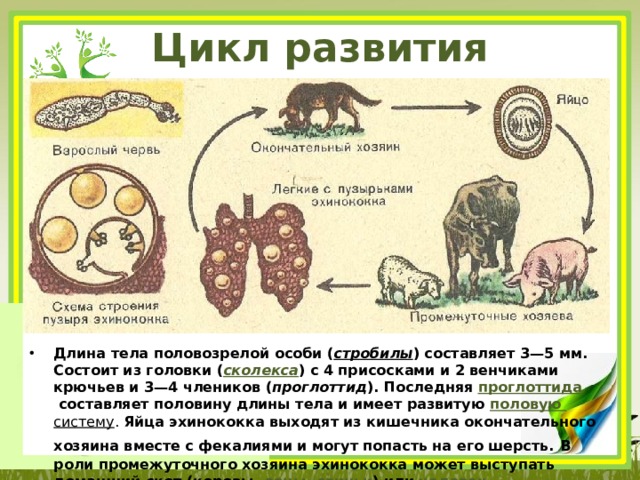

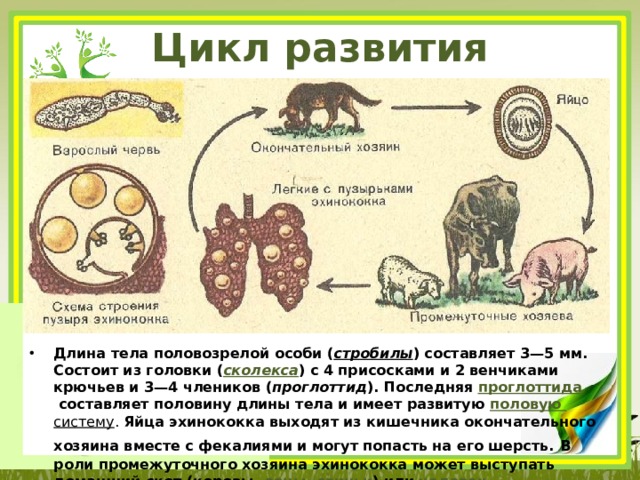

Цикл развития эхинококка

- Длина тела половозрелой особи ( стробилы ) составляет 3—5 мм. Состоит из головки ( сколекса ) с 4 присосками и 2 венчиками крючьев и 3—4 члеников ( проглоттид ). Последняя проглоттида составляет половину длины тела и имеет развитую половую систему . Яйца эхинококка выходят из кишечника окончательного хозяина вместе с фекалиями и могут попасть на его шерсть. В роли промежуточного хозяина эхинококка может выступать домашний скот ( коровы , овцы , свиньи ) или человек .

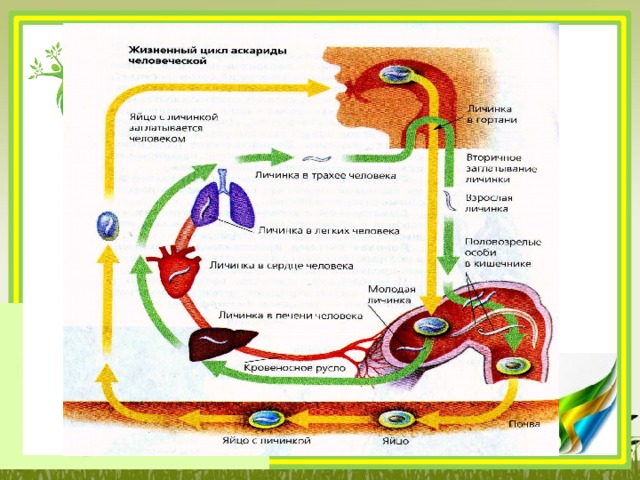

Жизненный цикл трихинеллы

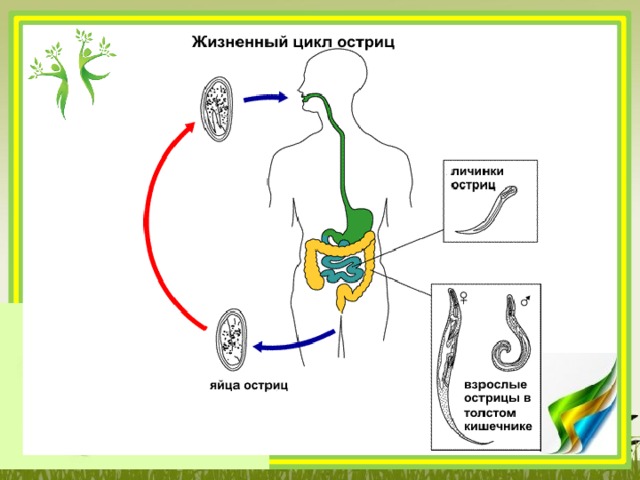

Размножение кольчатых червей

Размножение половое. Гермафродиты. Развитие прямое.

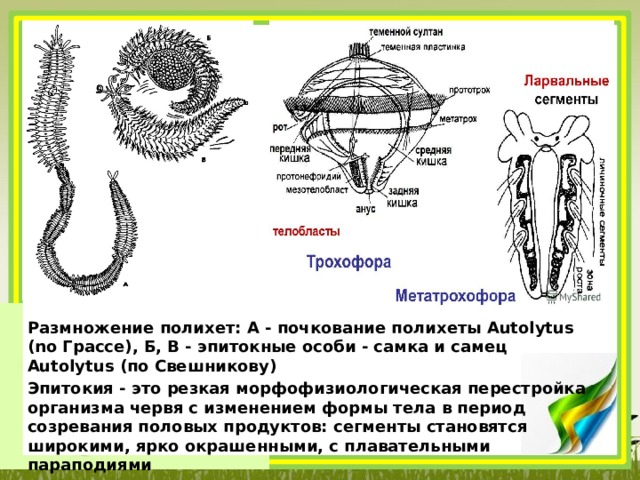

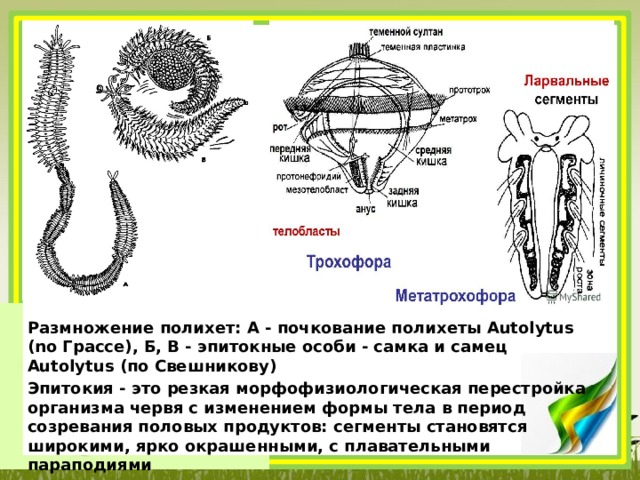

Размножение полихет: А - почкование полихеты Autolytus (no Грассе), Б, В - эпитокные особи - самка и самец Autolytus (по Свешникову)

Эпитокия - это резкая морфофизиологическая перестройка организма червя с изменением формы тела в период созревания половых продуктов: сегменты становятся широкими, ярко окрашенными, с плавательными параподиями

Оплодотворение наружное

Развитие полихет

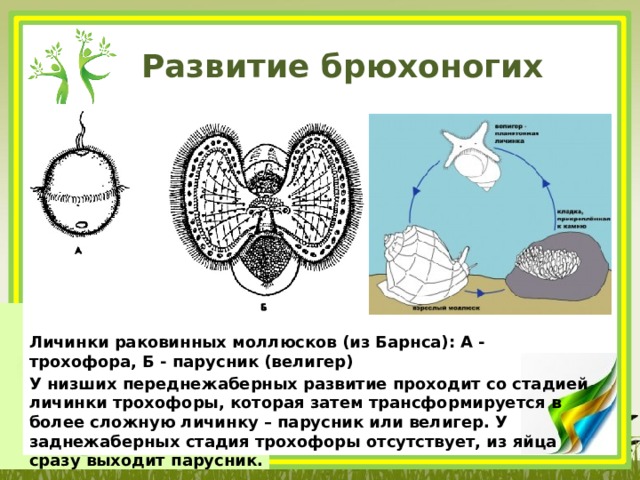

Развитие брюхоногих. Лёгочных форм.

- Среди брюхоногих имеются раздельнополые и гермафродитные формы. У всех брюхоногих оплодотворение перекрёстное, у подавляющего большинства – внутреннее. Развитие может быть как прямое (у лёгочных форм), так и с метаморфозом.

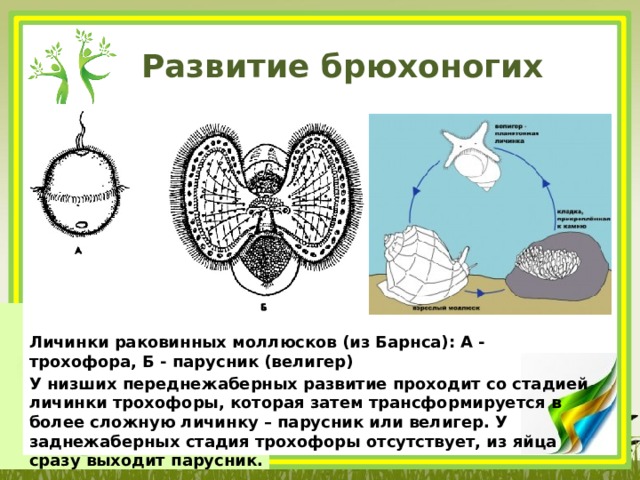

Развитие брюхоногих

Личинки раковинных моллюсков (из Барнса): А - трохофора, Б - парусник (велигер)

У низших переднежаберных развитие проходит со стадией личинки трохофоры, которая затем трансформируется в более сложную личинку – парусник или велигер. У заднежаберных стадия трохофоры отсутствует, из яйца сразу выходит парусник.

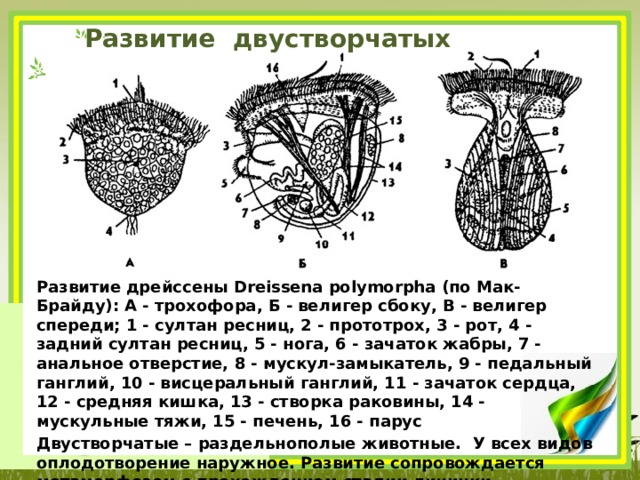

Развитие двустворчатых

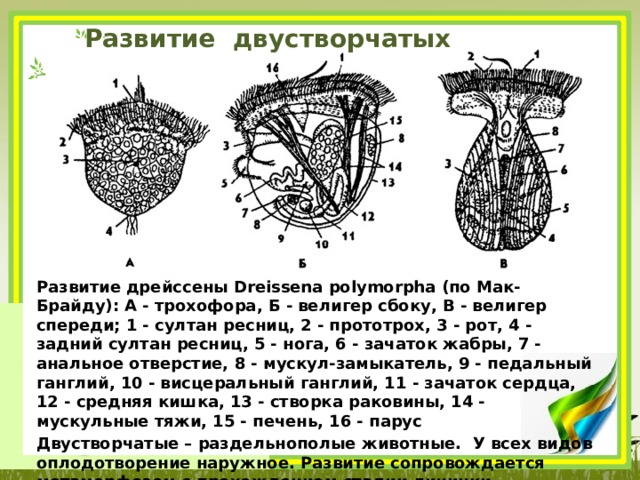

Развитие дрейссены Dreissena polymorpha (по Мак-Брайду): А - трохофора, Б - велигер сбоку, В - велигер спереди; 1 - султан ресниц, 2 - прототрох, 3 - рот, 4 - задний султан ресниц, 5 - нога, 6 - зачаток жабры, 7 - анальное отверстие, 8 - мускул-замыкатель, 9 - педальный ганглий, 10 - висцеральный ганглий, 11 - зачаток сердца, 12 - средняя кишка, 13 - створка раковины, 14 - мускульные тяжи, 15 - печень, 16 - парус

Двустворчатые – раздельнополые животные. У всех видов оплодотворение наружное. Развитие сопровождается метаморфозом с прохождением стадии личинки трохофоры. Трохофора превращается в парусник (велигер).

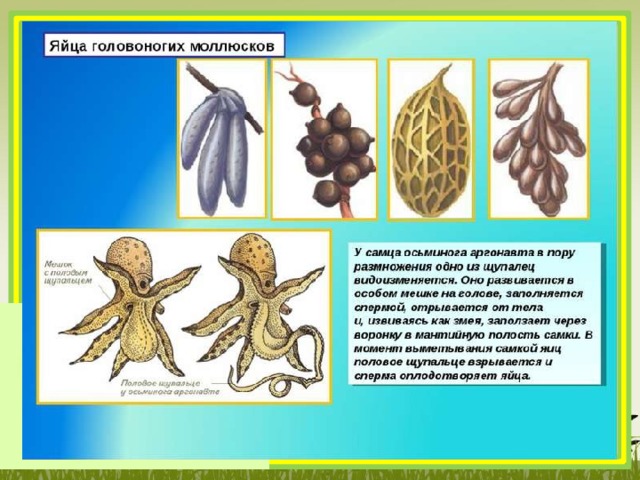

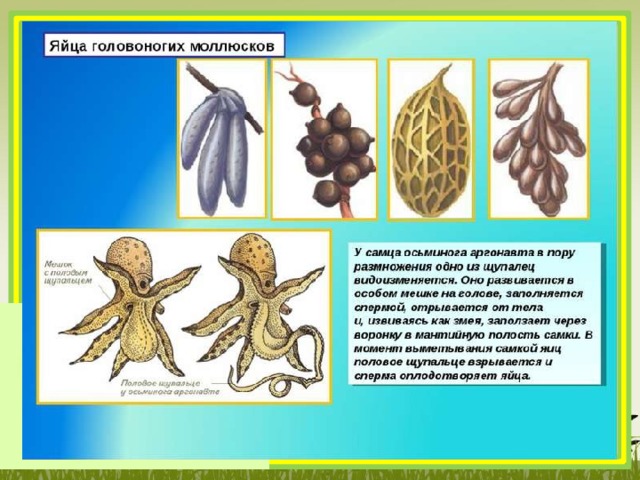

При копуляции самец вводит половое щупальце в мантийную полость самки, к тому моменту в щупальце уже находятся сперматофоры (не совсем ясно как они туда попадают). Щупальце отрывается и сохраняется в теле самки, при этом двигается и вводит сперматофоры в её половое отверстие.

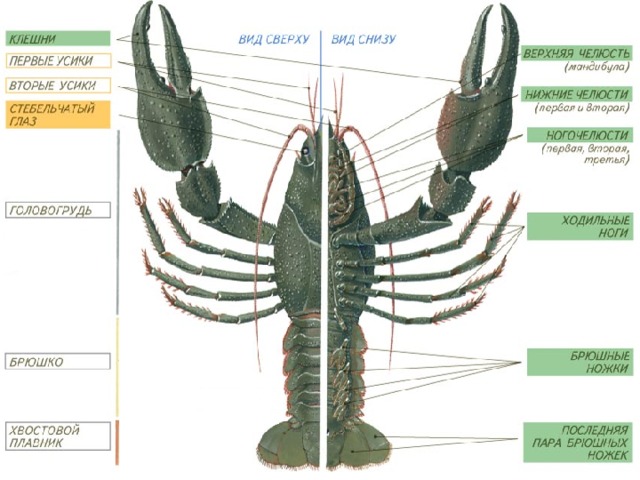

Строение речного рака

Раздельнополые. Половые железы не парные. Оплодотворение наружное . Развитие прямое.

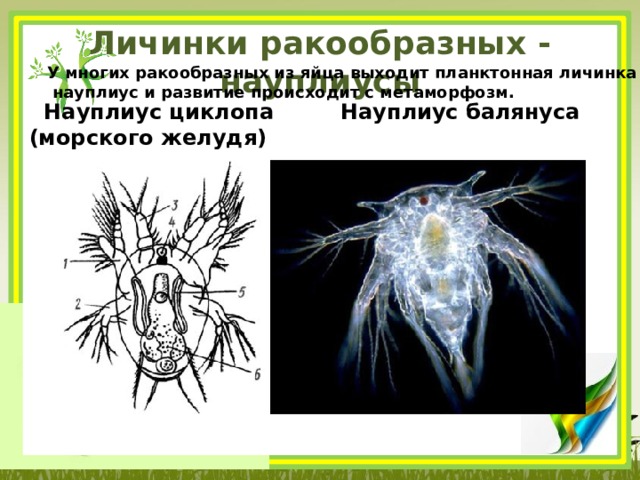

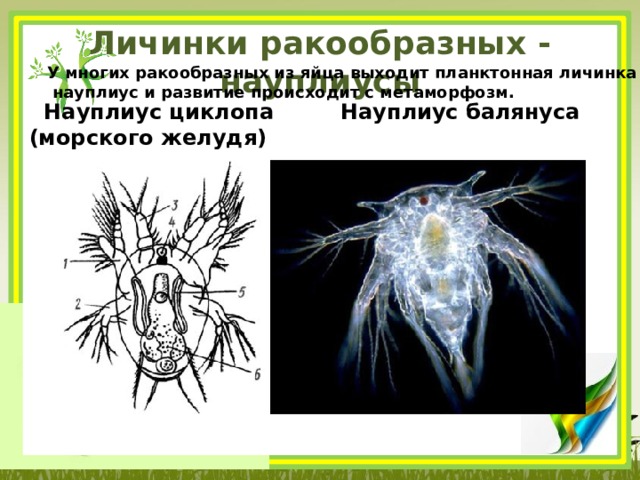

Личинки ракообразных - науплиусы

У многих ракообразных из яйца выходит планктонная личинка –

науплиус и развитие происходит с метаморфозм.

Науплиус циклопа Науплиус балянуса (морского желудя)

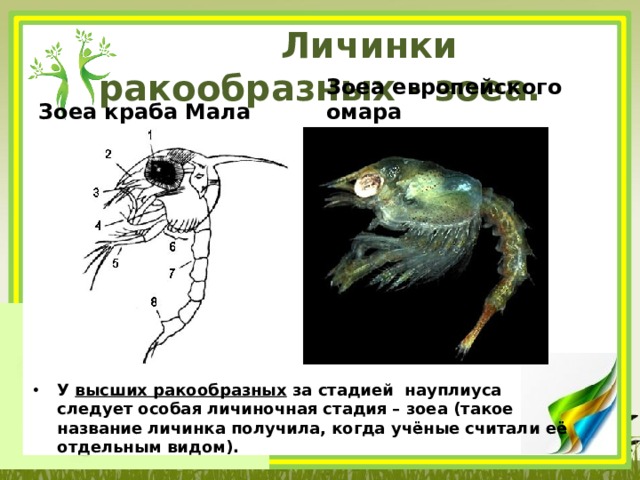

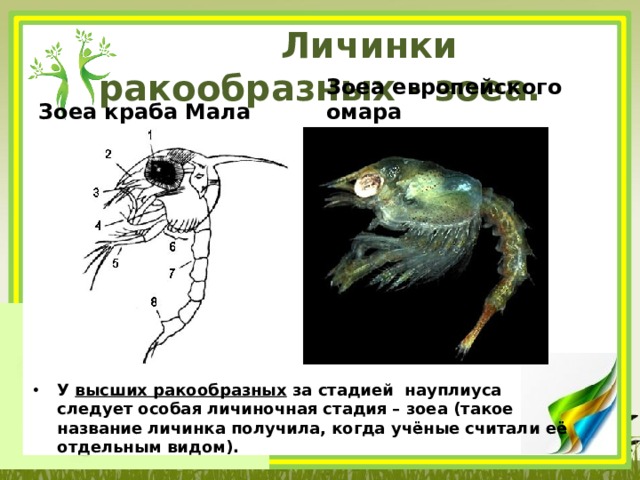

Личинки ракообразных - зоеа.

Зоеа краба Мала

Зоеа европейского омара

- У высших ракообразных за стадией науплиуса следует особая личиночная стадия – зоеа (такое название личинка получила, когда учёные считали её отдельным видом).

Назовите типы развития насекомых

ТИПЫ РАЗВИТИЯ НАСЕКОМЫХ

Неполное превращение

Полное превращение

(развитие

(развитие

с метаморфозом)

без метаморфоза)

ИМАГО

ВЗРОСЛОЕ НАСЕКОМОЕ

ЯЙЦО

ЯЙЦО

ЛИЧИНКА (НИМФА)

ЛИЧИНКА

ИМАГО

КУКОЛКА

ИМАГО

Типы развития насекомых

Развитие с неполным превращением

Развитие с полным превращением

![Размножение паукообразных Все паукообразные раздельнополы и в большинстве случаев демонстрируют ярко выраженный половой диморфизм . Половые отверстия располагаются на втором сегменте брюшка (VIII сегмент тела). Большинство откладывает яйца , но некоторые отряды живородящие [6] ( скорпионы , бихорхи , жгутоногие ).](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/06/27/s_60d79ca882be0/img188.jpg)

Размножение паукообразных

Все паукообразные раздельнополы и в большинстве случаев демонстрируют ярко выраженный половой диморфизм . Половые отверстия располагаются на втором сегменте брюшка (VIII сегмент тела). Большинство откладывает яйца , но некоторые отряды живородящие [6] ( скорпионы , бихорхи , жгутоногие ).

Хордовые. Размножение.

- Все хордовые раздельнополые животные.

- У хрящевых рыб строение половых желез самок и самцов в значительной степени сходно.

- У всех остальных позвоночных яичник всегда имеет фолликулярное строение, т.е. содержит пузырьки - фолликулы, в каждом из которых находится одна будущая яйцеклетка. При созревании яйцеклетки стенка фолликула разрывается, и она поступает вначале в брюшную полость, а затем в яйцевод.

- Семенники содержат семенные трубочки, которые соединены с семявыносящими каналами, по которым зрелые сперматозоиды выходят во внешнюю среду.

Размножение рыб

Раздельнополые. Половые железы парные. Оплодотворение наружное.

Развитие прямое

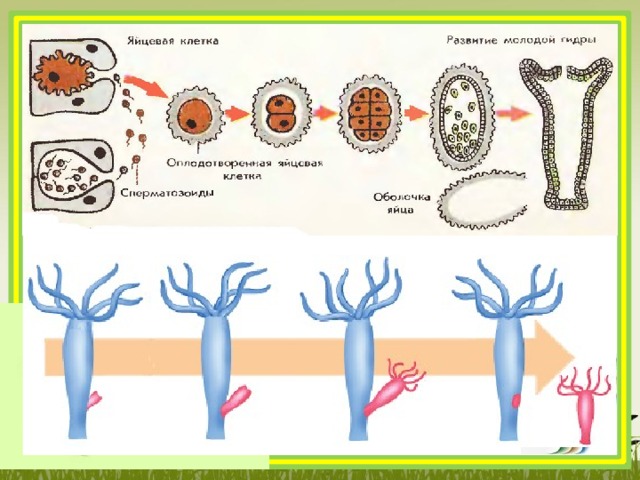

Размножение земноводных

Строение половой системы земноводных

Раздельнополые. Половые железы парные. Копулятивных органов нет. Оплодотворение наружное, происходит в воде. Развитие непрямое, с метаморфозом. Личинка- головастик.

Размножение земноводных

У головастика, как у низших рыб и у рыбьих мальков, основой скелета служит хорда, только впоследствии в своей туловищной части обрастающая хрящевыми позвонками. Череп у головастика хрящевой, и к нему примыкают хорошо развитые жаберные дуги; дыхание жаберное. Кровеносная система также построена по рыбьему типу: предсердие ещё не разделилось на правую и левую половины, кровь в сердце поступает только венозная, а оттуда через артериальный ствол идёт к жабрам

Размножение пресмыкающихся

Раздельнополые. Половые железы парные. У самцов имеется копулятивный орган. Оплодотворение внутреннее. Самки откладывают крупные яйца с большим содержанием желтка. Снаружи яйца покрыты плотной кожистой оболочкой. Развитие прямое.

Размножение птиц

Раздельнополые. Половые железы парные. У самок формируется только один, левый яичник. Редукция второго яичника, вероятно, связана с тем, что птицы откладывают крупные яйца, формирование которых одновременно в двух яичниках и яйцеводах затрудненно. Оплодотворение внутреннее.

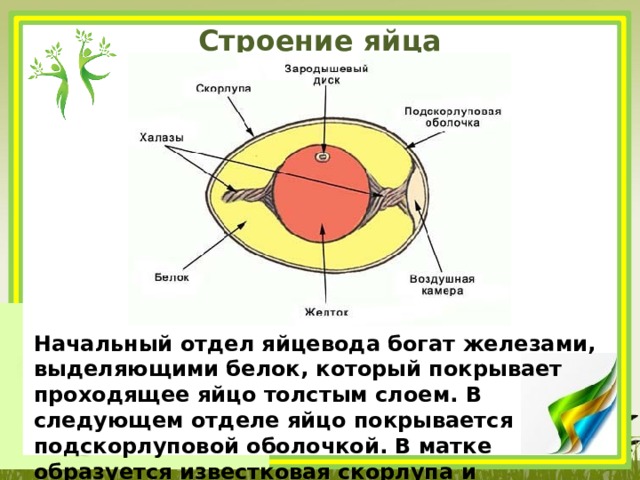

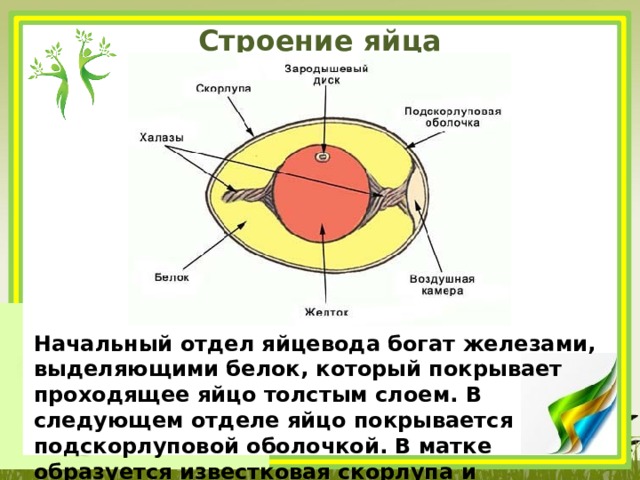

Строение яйца

Начальный отдел яйцевода богат железами, выделяющими белок, который покрывает проходящее яйцо толстым слоем. В следующем отделе яйцо покрывается подскорлуповой оболочкой. В матке образуется известковая скорлупа и окрашивание надскорлуповой оболочки .

Размножение пресмыкающихся

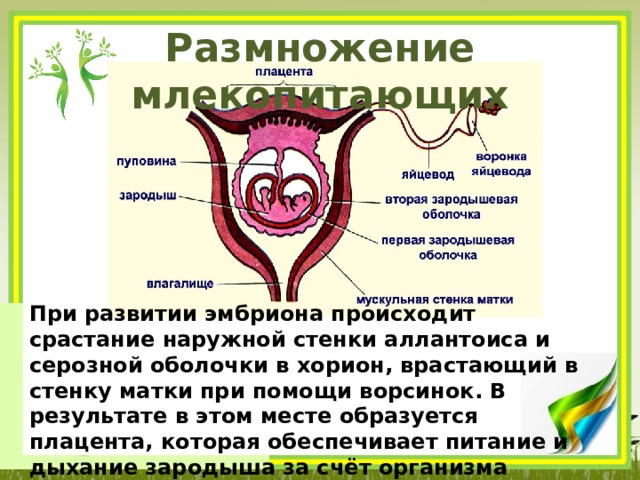

Размножение млекопитающих

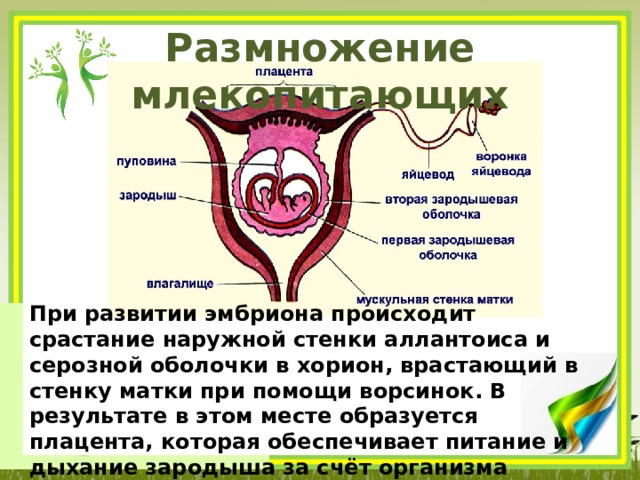

Раздельнополые. Половые железы парные. Оплодотворение внутреннее. Яйцеклетка после оплодотворения в верхней части яйцевода попадает в матку, где происходит развитие зародыша.

Размножение млекопитающих

При развитии эмбриона происходит срастание наружной стенки аллантоиса и серозной оболочки в хорион, врастающий в стенку матки при помощи ворсинок. В результате в этом месте образуется плацента, которая обеспечивает питание и дыхание зародыша за счёт организма матери.

Информационные источники

1.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7

2. http:// www.medical-enc.ru/20/filogenez.shtml

3.http://vmede.org/sait/?id=Biologiya_yarigin_t2_2011&menu=Biologiya_yarigin_t2_2011&page=5

4. http:// poznayka.org/s55812t1.html

5. http:// studbooks.net/828041/estestvoznanie/filogenez_skeleta

6. https:// infourok.ru/lekciya-po-biologii-na-temu-filogenez-opornodvigatelnoy-i-nervnoy-sistemi-390492.html

7. Фокина Лидия Петровна учитель начальных классов МКОУ «СОШ ст. Евсино» Искитимского района Новосибирской области Сайт http://linda6035.ucoz.ru/

![Покровы членистоногих Производные кожи Их можно разделить на несколько типов: скульптурные придатки – производные только кутикулы (шипики (хетоиды), бугорки, бороздки, вдавленные точки); структурные придатки : производные кутикулы и гиподермы (хеты - волоски, щетинки; шипы, чешуйки); эндоскелетные образования – структуры, расположенные на внутренней поверхности кожи (Они представлены в виде выступов, гребней и других структур, которые располагаются на внутренней поверхности тела); железы . [1]](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/06/27/s_60d79ca882be0/img130.jpg)

![Размножение паукообразных Все паукообразные раздельнополы и в большинстве случаев демонстрируют ярко выраженный половой диморфизм . Половые отверстия располагаются на втором сегменте брюшка (VIII сегмент тела). Большинство откладывает яйца , но некоторые отряды живородящие [6] ( скорпионы , бихорхи , жгутоногие ).](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/06/27/s_60d79ca882be0/img188.jpg)