Министерство образования Новосибирской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области

«Новосибирский машиностроительный колледж»

План-конспект практического занятия по литературе

Тема: Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание».

Причины преступления: внешние и внутренние. Теория Раскольникова и её крушение.

Преподаватель русского языка и литературы Блохина И.А.

Новосибирск

2024

Тема: Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание».

Практическое занятие (2ч.)

Причины преступления: внешние и внутренние. Теория Раскольникова и её крушение.

Цели:1.Определить внешние и внутренние причины преступления Раскольникова;

2.показать противоречие между гуманизмом и индивидуализмом в образе главного героя; подвести студентов к пониманию антигуманистической сути теории Раскольникова;

3. воспитывать понимание ценности жизни каждого человека.

Оборудование: текст романа, информационный материал (прикладывается), мультимедийный проектор.

Ход урока.

Орг. момент.

Объявление темы и целей урока.

Новая лексика.

Гуманизм – человечность в общественной деятельности, в отношении к людям; человеколюбие.

Индивидуализм – противопоставление интересов отдельной личности интересам общества.

Психологизм – углубленное изображение психических, душевных переживаний.

Проблемная ситуация.

Какие внешние и внутренние причины привели Родиона Раскольникова к чудовищному преступлению?

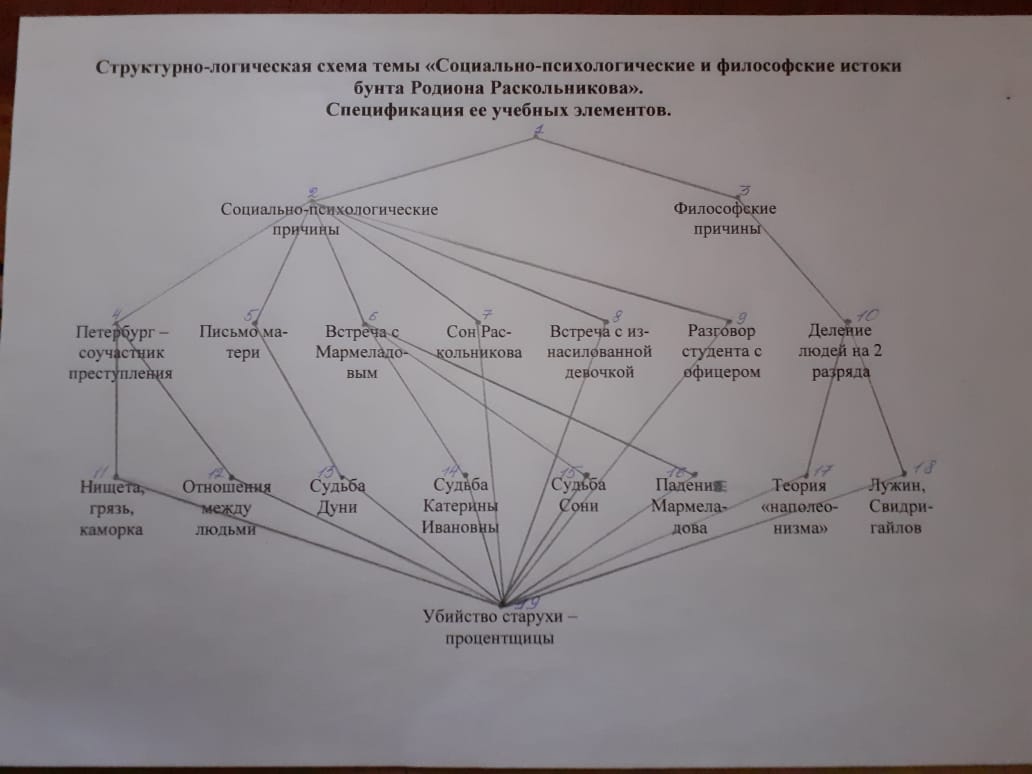

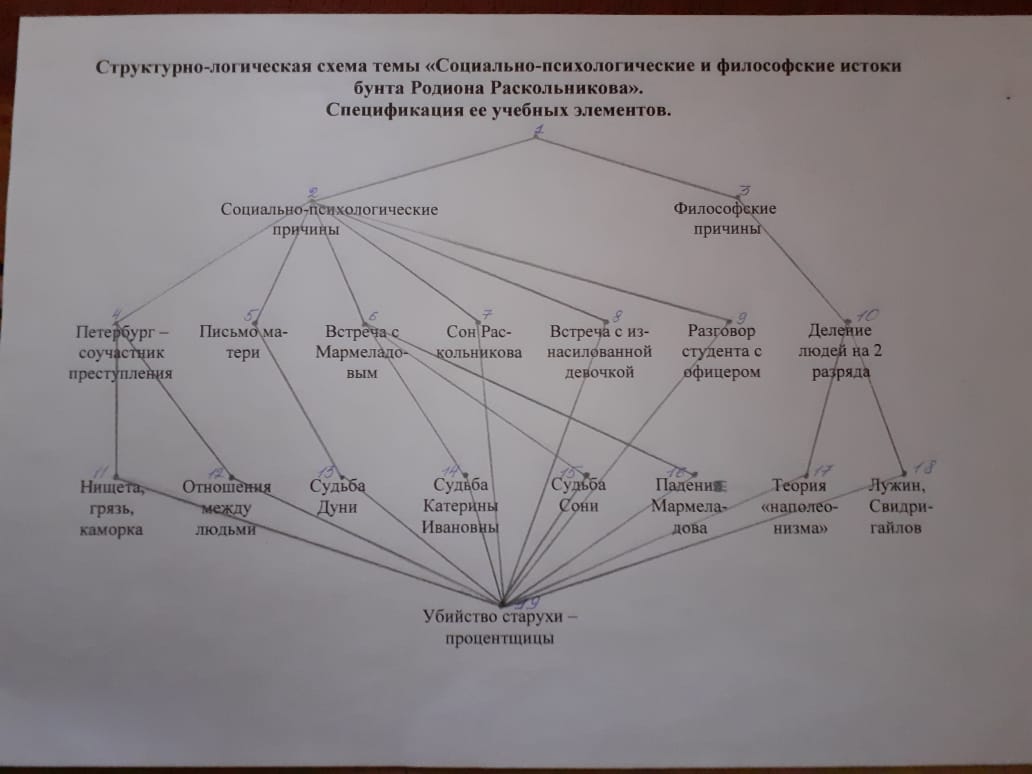

Работа по схеме с использованием текста.

Слово учителя.

Теория Раскольникова родилась под влиянием социальных и личных причин (нужда, острая восприимчивость к чужому горю). В ней чудовищно переплелись гуманистические устремления с антигуманистическим представлением о том, как сильная личность способна с помощью насилия принести людям благо. Общество, в котором живет Раскольников, основано на античеловеческом законе: сильному дозволено все.

Наблюдая за жизнью общества, размышляя над историей человечества, Раскольников приходит к выводу: насилие – неизбежность буржуазного мира. Принять этот страшный мир он не может и не верит, что его можно изменить, поэтому остается одно: встать выше этого мира, отделиться от него.

Так рождается чудовищная теория о делении людей на 2 разряда.

Работа по информационному материалу «Тварь ли я дрожащая или право имею?». Прочитать текст

Составление схемы (ответить на вопросы и подобрать цитаты).

- В чем сущность теории?

- Как характеризует разряды людей Раскольников?

- Какой вопрос мучил Раскольникова?

- Как он решил проверить правильность своей теории?

- В какой момент происходит крушение теории?

- Почему теория потерпела крушение?

- В чем заключалось наказание Раскольникова?

- К какому выводу приходит герой романа?

(схема на экране).

Заключение.

Коренная ошибка Раскольникова в том, что причины общественного зла он видит не в устройстве общества, а в самой природе человека, и закон, дающий право сильным мира сего творить зло, считает непоколебимым.

Достоевский нас убеждает, что осуществлять свои намерения за счет других людей бесчеловечно; ущемление интересов других безнравственно. Это антигуманно не только потому, что за преступления расплачиваются другие, но это ведет к разрушению личности самого «преступившего».

Подведение итогов и выставление оценок.

Информационный материал

«Тварь ли и дрожащая, или право имею». Теория Раскольникова.

Теория, которая привела Раскольникова к преступлению, возникает в романе не как логическое построение философствующего ума, а как неразложимое единство сердечной муки и возбужденной мысли. И жизнь, и характер, и мировоззрение героя - все отразилось в его теории. Весь ход повествования убеждает нас, что Раскольников человек, воспринимающий чужую боль острее, чем собственную. Рискуя жизнью, он спасает из огня детей, делится последним с отцом умершего товарища, с Мармеладовыми.

Вместе с тем он горд, необщителен, одинок, быть может, более всего потому, что убежден в своей исключительности. А гордость его уязвляется на каждом шагу: он принужден прятаться от хозяйки, которой задолжал, объясняться по этому поводу в полиции.

Герой романа сын своего трудного времени. Роман создавался в период спада общественного движения после 1863 года, когда правительство разгромило революционные организации в России.

В эпоху реакции не прекращается напряженная, плодотворная работа мысли, готовится новый подъем общественного движения. Но в то же время рождаются и всевозможные теории, далекие по своей сути от революционно-демократических исканий.

В услышанном случайно разговоре студента и молодого офицера Раскольников улавливает идею, поразительно совпадающую е его собственной: убить «глупую, бессмысленную, ничтожную, злую, больную, никому не нужную, а напротив, всем вредную старушонку», взять ее деньги, «обреченные в монастырь, и загладить это «крохотное преступленьице тысячами добрых дел». Но в разговоре остается спорным вопрос о том, справедливо ли это и можно ли, оставаясь человеком, решиться на убийство... Раскольников не ограничивается этой идеей, которую не раз уже, «в других только формах» слышал в разговорах молодых людей. Он идет далее: ищет неопровержимое доказательство справедливости убийства «по совести». И, как ему кажется, находит. Под низким потолком каморки-конуры, напоминающей гроб, рождается теория, чудовищная по своей сути, но имеющая вид весьма стройный и убедительный. Раскольников приходит к убеждению, что человечество испокон веков делится на два разряда: на людей обыкновенных, составляющих большинство и вынужденных подчиняться силе, и на людей необыкновенных, таких, например, как Наполеон, которые навязывают большинству свою волю, не останавливаясь, если потребуется, и перед преступлением. И это, думает Раскольников, вечный и непреложный закон: «...Кто крепок и силен умом и духом, тот над ними и властелин! Кто много посмеет, тот у них и прав. Кто на большее может посягнуть, тот у них и законодатель... Так доселе велось и так всегда будет!

Герой спрашивает себя: «Тварь ли я дрожащая или право имею?» Он мучительно размышляет над этим вопросом и хочет доказать себе и окружающим, что он не «дрожащая тварь», а прирожденный «властелин судьбы».

Так созревает индивидуалистический" бунт Раскольникова. Герой романа думает, что людей, которые не способны сами изменить свою жизнь, спасет некий «властелин», т. е. по сути дела добрый тиран. Он решает, что можно в одиночку проложить путь ко всеобщему счастью, так как убежден, что воля и разум «сильной личности» могут осчастливить «толпу».

Раскольников отточил, как бритву, свою теорию, он не сомневается в ее непогрешимости, верит, что она открывает единственный выход из его собственного и всех иных жизненных тупиков, в деталях продумывает свой «эксперимент». Одно только останавливает его в стремлении проверить теорию: сомнение в том, рожден ли он властелином «над всею дрожащею тварью»... Недаром в своем вещем сне Раскольников видит себя ребенком, который пробивается сквозь толпу к савраске, целует ее мертвую, окровавленную морду, потом «в исступлении бросается с своими кулачонками» на убийцу. А проснувшись «весь в поту, с мокрыми от поту волосами, задыхаясь» вдруг представляет себя в роли убийцы. «Боже! - воскликнул он,- да неужели ж. неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп... буду скользить в липкой, теплой крови, взламывать замок, красть и дрожать...» Все доброе, чистое, детское, все человеческое восстает в Раскольникове против убийства. Но он смиряет себя своей теорией, его подталкивают «счастливые» случайности, и он идет как на казнь, но идет...

«Я хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил». Крушение теории.

Еще Пушкин подметил черты нарождавшегося общественного типа многочисленных «наполеонов», философия которых отчасти напоминает теорию Раскольникова:

Мы все глядим в Наполеоны,

Двуногих тварей миллионы

Для нас орудие одно…

В романе Достоевского Наполеон упоминается не раз. Умный и наблюдательный следователь Порфирий Петрович ехидно замечает: «Ну, полноте, кто же у нас на Руси себя Наполеоном теперь не считает?»

Личность Наполеона в середине 60-х годов вызывала острый общественный интерес: развитие буржуазных отношений выдвинуло идею «сильной личности», способной подчинять себе людей, превращать их в орудие для достижения своих целей. В эти же годы создает Толстой «Войну и мир», где много места уделено обличению бонапартизма.

В романе Достоевского исследуется и отвергается психология индивидуализма. Писатель знает, какую опасность для общества представляет деление человечества на обыкновенных и необыкновенных людей, на героев и толпу, оправдание власти избранных, даже если целью этой власти объявляются добро и справедливость.

Достоевский детально прослеживает крушение теории своего героя. Сначала Раскольников, уже совершив преступление, уже испытывая нравственные мучения, сохраняет веру в свои идеи. Он убежденно излагает их Порфирию Петровичу и Разумихину. Он гордо отвечает Соне на ее вопрос (как спасти гибнущих детей?): «Сломать, что надо, раз навсегда, да и только: и страдание взять на себя!.. Свобода и власть, а главное власть! Надо всею дрожащею тварью и над всем муравейником!» Сначала только страдание, «взятое на себя», кажется герою непомерным...

Но постепенно все более расшатывается система его взглядов. Он все чаще и ожесточеннее, издеваясь над собою, думает о том, что и «принцип» свой убил и сам, в своих собственных глазах, оказался не Наполеоном, а «вошью». И вот он путается, не в силах объяснить ни себе, ни Соне, зачем убил, уже чувствует сердцем и понимает умом, что нельзя, преступно считать вошью человека вообще и эту злосчастную старушонку тоже, Раскольников все отчетливее чувствует внутреннюю связь своей теории со взглядами Лужина и Свидригайлова. Ведь и они считают, что человеку, обладающему силой и властью, все позволено». Сам Раскольников говорит Лужину по поводу ero рассуждений: «А доведите до последствия, что вы давеча проповедовали, и выйдет, что людей можно резать.

А имел ли основание Свидригайлов, которого остро ненавидит Раскольников, сказать ему: «Мы одного поля ягоды»? Что общего между этим человеком и страдальцем за человечество? Видимо, то, что оба они пусть по разным мотивам сочли возможным «перешагнуть через кровь».

Получается чудовищное противоречие: Раскольников хочет защитить «униженных и оскорбленных» от Лужиных и Свидригайловых, но ложная теория, которую он исповедует, сближает его с ними.

Достоевский убежден и убеждает читателя, что если на путь насилия становится даже человек честный и добрый, измученный

чужими страданиями, то он неизбежно приносит только зло себе и другим. Мало того: стоит только разрешить себе «кровь по совести» и кровь польется потоком. Знаменательно, что, убив ростовщицу, чья жизнь, с точки зрения Раскольникова, значит не более, как жизнь вши», он вынужден был также убить смиренную, добрую Лизавету и едва не явился причиной гибели маляра Миколки. Автор показывает, как одно преступление неизбежно влечет за собой другое, становится источником все новых и новых злодеяний.

Теория, которая должна была освобождать из жизненных: тупиков, завела в самый беспросветный из всех возможных тупиков. Если верить, что человечество навсегда разделено на властелинов и покорных власти, то для угнетенных и страждущих выхода поистине нет. На их покорности, на их здоровье, крови, костях всегда будут утверждать свою власть наполеоны всех мастей и масштабов. Найти оправдания для насилий и убийств они всегда сумеют с помощью «интеллектуалов» из числа твари дрожащей». Недаром и по сей день «краеугольным камнем всех людоедских «теорий» служит идея власти избранных над «человеческим муравейником». Роман Достоевского способен оказать неоценимую помощь в борьбе против подобных теорий и основанной на них социальной практике.

«Я себя убил, а не старушонку». Наказание преступника.

В первой части «Преступления и наказании» раскрывается внутренняя борьба Раскольникова с самим собой, шаг за шагом прослеживается его путь к преступлению. Завершается первая часть незабываемо страшной сценой убийства. Остальные пять частей повествуют о том, что произошло после этого события. Таким образом, главное место в романе занимает рассказ о том, как совершается наказание.

Наказание начинается в сущности еще до преступления, самая мысль о котором жжет и терзает Раскольникова: «Нет, я не вытерплю, не вытерплю! Пусть, пусть даже нет никаких сомнений по всех этих расчетах...» Наказание бесконечно усугубляется в момент преступления. Мы видим эту сцену словно бы глазами Раскольникова, чувствуем, как и он, что эта жадная старуха все-таки человек, что невыносимо страшно и мерзко опустить топор на ее голову. А Лизавету мы видим испуганным до оцепенения беззащитным ребенком. «Она только чуть-чуть приподняла свою свободную левую руку, далеко не до лица, и медленно протянула ее к нему вперед, как бы отстраняя его.

Таким образом, наказание не сводится к судебному приговору, оно заключено в нравственной пытке, более тягостной для героя романа, нежели тюрьма и каторга. Муки совести, леденящий душу страх, который преследует Раскольникова на каждом шагу, сознание бессмысленности совершенного злодеяния, со знание своей ничтожности, неспособности стать «властелином», понимание несостоятельности своей теории все это невыносимым гнетом ложится на душу преступника. Он отъединен от людей, все прежние связи словно ножом отрезаны - он остается в пустоте.

Писатель ставит своего героя в разные положения, сводит с разными людьми, и это дает возможность глубже раскрыть его нравственные муки. Все ранит и без того больную душу: в соприкосновение с циником Свидригайловым, и общение с добрым Разумихиным. Но особенно мучительна встреча с теми, кто прежде был бесконечно близок и дорог, с матерью и сестрой. В смятении думает о своем сыне мать: «И как это у него все хорошо выходит... И так бы вот, так бы, кажется, и бросилась к нему и обняла его, и... заплакала, а боюсь, боюсь! Ну чего я боюсь?» Недоумевает и наблюдательная, чуткая Дунечка: «Что он, по обязанности, что ли, нам отвечает?.. И мирится, и прощения просит, точно службу служит или урок затвердил». Все участники этой сцены страдают. Но больше всех страдает сам Раскольников. Авторские ремарки обнажают то невыносимое состояние, в котором он находится, говоря, казалось бы, самые обыкновенные вещи: «продолжал он будто заученный с утра урок», «как бы проснулся», «прибавил он с досадой и замолчал, кусая себе ногти и вновь задумываясь». Выразительна и мимика Раскольникова. Он не улыбается, а «кривит рот и улыбку»: лицо его перекосилось как бы от судороги».

Муки Раскольникова изображены с такой силой, что мы словно вместе с ним ощущаем и отчуждение от всех людей, и страх, и отчаяние. Его смятение в сценах с Порфирием Петровичем, сумевшим разгадать натуру Раскольникова, передано с удивительным знанием психологии человека, который смертельно боится как-нибудь выдать себя. Писатель воспроизводит одновременно и то, что говорит Раскольников, и то, что он думает, а мысли и чувства Порфирия от читателя скрыты так же, как и от героя романа. По выражению лица следователя, по его нарочито туманным репликам мы вместе с Раскольниковым пытаемся угадать: понимает ли Порфирий, кто убийца, ловит он Раскольникова или просто ведет невинную беседу.

Писатель-психолог обнажает все оттенки, все стадии душевной драмы своего героя. Шаг за шагом он сопровождает Раскольникова, передавая его мысли, движения его души. На протяжении десятков страниц освещается история одного дня. В течение этого дня совершается множество драматических событий. Писатель рисует сцены предельно напряженной духовной борьбы, надрыва, когда его герои сходятся вместе, мучают друг друга и мучаются сами.

Видя мучительный разлад в сознании Раскольникова, безмерную силу его страдания, читатель убеждается, что ложный путь, избранный героем романа, ведет не к возвышению его личности, а к нравственной пытке, к духовной смерти.

Информационный материал

Теория Раскольникова

Теория Раскольникова

«Обыкновенные люди» «Необыкновенные люди»

«Обыкновенные люди» «Необыкновенные люди»

«твари дрожащие» «властелины мира»

«твари дрожащие» «властелины мира»

большинство единицы

Вопрос: «Тварь ли я дрожащая, или право имею?»

Вопрос: «Тварь ли я дрожащая, или право имею?»

Убийство старухи - процентщицы

Убийство старухи - процентщицы

Вывод: «Я хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил»

Вывод: «Я хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил»

Крушение теории

Приносит страдания матери и сестре.

Убивает беззащитную Лизавету.

Едва не явился причиной гибели маляра Миколки.

Вывод: «Я себя убил, а не старушонку»

Наказание:

Муки совести.

Страх.

Одиночество.

Теория Раскольникова

Теория Раскольникова

«Обыкновенные люди» «Необыкновенные люди»

«Обыкновенные люди» «Необыкновенные люди»

Вопрос: «Тварь ли я дрожащая, или право имею?»

Вопрос: «Тварь ли я дрожащая, или право имею?» Убийство старухи - процентщицы

Убийство старухи - процентщицы Вывод: «Я хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил»

Вывод: «Я хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил»