Оценочные средства по физике 7 класс

Лабораторные работы.

Лабораторная работа по теме "Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчика температуры"

Цель: Сравнить показания жидкостного термометра и датчика температуры в одинаковых условиях.

Гипотеза

Показания жидкостного термометра и датчика температуры в одинаковых условиях одинаковы.

Оборудование и материалы

сосуд с горячей водой

стакан с холодной водой

термометр спиртовой

датчик температуры

часы

Обоснование

Благодаря данной работе мы сможем выяснить, как соотносятся показания спиртовых и электронных термометров.

Ход проведения исследования

1. Приготовьте температурный датчик и жидкостной термометр. Какова погрешность измерений температуры этими приборами? Какой прибор обеспечивает большую точность?

2. Выберите сосуд, в котором вы будете проводить измерения температуры воды. Это может быть стеклянный стакан, мензурка, калориметр и т. д. Налейте в сосуд 200 мл горячей воды.

3. Первое измерение. Измерьте температуру горячей воды спиртовым термометром и цифровым датчиком одновременно. Запишите показания приборов. Есть ли отличия в показаниях?

4. Второе измерение. Повторите измерения через 5 минут. Запишите показания.

5. Третье измерение. Подождите ещё 5 минут и повторите измерения. Запишите показания.

6. Четвёртое измерение. Долейте в стакан холодной воды и перемешайте. Ещё раз проведите измерения.

7. Пятое измерение. Подождите 5 минут. Ещё раз измерьте температуру и запишите показания приборов.

8. Заполните анкету лабораторной работы.

9. Ознакомьтесь с результатами, полученными другими участниками.

10. Сформулируйте выводы.

Техника безопасности

Будьте внимательны при работе со стеклянной посудой и термометром — их можно разбить.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по работе с датчиком температуры и следуйте ей в работе.

| Показания температуры | Первое измерение | Второе измерение | Третье измерение | Четвертое измерение | Пятое измерение |

| Жидкостный термометр | 14 | 18 | 25,8 | 44,6 | 67 |

| Температурный датчик | 13,5 | 17,5 | 25,3 | 44,1 | 66,5 |

Цена деления = (400С – 300С)/10 = 10С термометра, датчика

Вывод: показания термометра и датчика не совпадают. Время, затраченное на получение результата существенно различается. На измерение температуры датчиком затрачивается меньше времени; датчик безопаснее. Таким образом, мы можем ответить на нашу гипотезу: стоит заменять ртутные термометры на электронные (температурные датчики).

1. Этап. Измерения.

1.Укажите погрешность измерения жидкостного термометра.

°C

Укажите погрешность измерения датчика температуры.

°C

Какой прибор обеспечивает наибольшую точность измерения температуры?

А) жидкостной термометр

Б) датчик температуры

В) точность одинакова

Первое измерение. Температура воды, измеренная спиртовым термометром.

°C

Первое измерение. Температура воды, измеренная цифровым датчиком.

°C

Второе измерение. Температура воды, измеренная спиртовым термометром.

°C

Второе измерение. Температура воды, измеренная цифровым датчиком.

°C

Третье измерение. Температура воды, измеренная спиртовым термометром.

°C

Третье измерение. Температура воды, измеренная цифровым датчиком.

°C

Четвёртое измерение. Температура воды, измеренная спиртовым термометром.

°C

Четвёртое измерение. Температура воды, измеренная цифровым датчиком.

°C

Пятое измерение. Температура воды, измеренная спиртовым термометром.

°C

Пятое измерение. Температура воды, измеренная цифровым датчиком.

°C

Были ли расхождения в результатах измерений температуры горячей воды? Сравните результаты, полученные при использовании жидкостного термометра и датчика температуры при первом измерении.

А) Расхождения в пределах погрешности измерения. Нет

Б) Расхождения не превышают двух-трёх погрешностей измерения. Немного

В) Расхождения превышают три погрешности измерения. Да

Были ли расхождения в результатах измерений температуры тёплой воды? Сравните результаты, полученные при использовании жидкостного термометра и датчика температуры во втором и третьем измерениях.

А) Расхождения в пределах погрешности измерения. Нет

Б) Расхождения не превышают двух-трёх погрешностей измерения. Немного

В) Расхождения превышают три погрешности измерения. Да

Были ли расхождения в результатах измерений температуры холодной воды? Сравните результаты, полученные при использовании жидкостного термометра и датчика температуры в четвёртом и пятом измерениях.

А) Расхождения в пределах погрешности измерения. Нет

Б) Расхождения не превышают двух-трёх погрешностей измерения. Немного

В) Расхождения превышают три погрешности измерения. Да

Этап 2 . Заключение.

Какие сложности у вас возникли при выполнении лабораторной работы?

Сформулируйте вывод по результатам выполнения лабораторной работы.

Температурный датчик

Работа температурного датчика

Урок: Лабораторная работа №2 «Определение размеров малых тел»

Цель урока: формирование измерительных и расчетных умений учащихся при выполнении лабораторной работы №2 по теме «Определение размеров малых тел».

Методические цели урока:

Образовательные: закрепление знаний по теме «Строение вещества»; продемонстрировать применение физических знаний в повседневной жизни.

Развивающие: содействовать развитию речи, мышления, познавательных умений; содействовать овладению методами научного исследования: анализа и синтеза.

Воспитательные: формировать добросовестное отношение к учебному труду, положительной мотивации к учению, коммуникативных умений, способствовать воспитанию гуманности, дисциплинированности, эстетического восприятия мира.

Тип урока: Урок – лабораторная работа.

Ход урока

1. Организационный этап

Приветствие учителя. Запись домашнего задания.

2. Этап постановки целей и задач урока

Проблемная ситуация

В предыдущей лабораторной работе вы проводили измерение физической величины – объема жидкости. При этом вы обратили внимание на то, что значение измеряемой физической величины было больше цены деления измерительного прибора. А как поступить, если необходимо измерить очень малое значение – диаметр проволоки, толщину бумаги и т.д.? Для измерения размеров малых тел существуют специальные приборы (например, микрометр, штангенциркуль). Однако когда вас интересуют не размеры конкретного зерна, горошины или бусинки, а средние размеры этих объектов, используют метод ряда. Предположим, что у вас есть большое число одинаковых тел. Измерив обычной линейкой длину ряда, составленных из плотно касающихся друг друга горошин, и зная их число, легко вычислить диаметр одной горошины. Подобный метод ряда позволяет определить среднее значение многих физических величин.

Итак, сегодня мы выполняем лабораторную работу № 2 «Определение размеров малых тел».

– Ребята, какую бы цель вы поставили сегодня перед собой? Что хотели бы узнать, в чем убедиться?

Цель, которую мы ставим сегодня перед собой: научиться определять размеры малых тел способом ряда; закрепить знания, полученные при изучении темы «Строение вещества».

Размеры, каких тел вам необходимо измерить в данной работе?

диаметр пшена

толщину листа бумаги

диаметр тонкой проволоки

диаметр атома золота

линейка с малой ценой деления

чтобы результаты измерений были наиболее точными.

Как определить цену деления измерительного прибора? Правило: Нужно взять два ближайших числа на линейке, из большего числа вычесть меньшее, и полученную разность разделить на число делений между ними.

Какую формулу будете использовать при расчетах размера малых тел?

d = l/n, d – диаметр малого тела

l – длина ряда

n – число малых тел в ряду

Инструктаж по технике безопасности

1. Соблюдать требования инструкции при выполнении лабораторной работы.

2. Подготовить рабочее место и учебные принадлежности к занятию.

3. Разместить приборы, материалы, оборудование, исключив возможность их падения.

4. Выполнять задания только после разрешения учителя.

5. Не проводить самостоятельно опыты, не предусмотренных заданиями работы.

6. Соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте.

7. В случае необходимости поднять руку и пригласить учителя.

8. По окончании лабораторной работы убрать рабочее место.

9. Не оставлять рабочее место без разрешения учителя.

10. С мелкими телами работать аккуратно, чтобы не рассыпать их на пол и по столу.

Выполнение работы

А теперь, ребята, можете приступать к выполнению лабораторной работы.

Лабораторная работа № 2

Тема: «Определение размеров малых тел»

Цель: Научиться измерять размеры малых тел с помощью способа ряда.

Закрепить знания, полученные при изучении темы «Строение вещества».

Оборудование: линейка, горох, книга, тонкая проволока, карандаш.

Ход работы:

1. Определяю диаметр гороха: d = l/n, d = 7,8 см: 40 = 0,2 см

2. Определяю толщину листа книги: d = l /n, d = 0,7 см: 80 = 0,009 см = 0,01 см

3. Определяю диаметр тонкой проволоки: d = l/n, d = 1,8 см: 50 = 0,036 см = 0,04 см

4. Определяю диаметр атома золота: d = l /n, d = 2·10- 7 см : 8 = 0,25·10-7 см

5. Результат измерений и вычислений заношу в таблицу:

| Малые тела | l, см | n | d, см |

| 1. горох | 7,8 | 40 | 0,2 |

| 2. лист бумаги | 0,7 | 80 | 0,01 |

| 3. витки проволоки | 1,8 | 50 | 0,04 |

| 4. атомы золота | 2*10-7 | 8 | 0,25*10-7 |

6. Вывод: при выполнении лабораторной работы научились определять размеры малых тел, используя способ ряда. А также закрепили знания о молекулах.

3. Рефлексивно-оценочный этап

Предлагаю ребятам ответить на вопросы, которые записаны на доске:

1. Какую цель ставили перед собой и достигли ли вы её?

2. Доволен ли ты своей работой, не доволен, почему?

3. Самым трудным было…

4. Это занятие помогло мне…

5. Если бы человечество не знало об этом, то…

6. Можно ли применить метод ряда к большим объектам (например, измеряя высоту кирпичной кладки дома)?

Урок-исследование «Опыты по наблюдению теплового расширения газов»

Цель: Продемонстрировать, что газы расширяются при нагревании и сжимаются при охлаждении.

Оборудование и материалы

Протокол проведения работы

Проведите два опыта.

Опыт №1 (нагревание газов). Наденьте на горлышко пластиковой бутылки воздушный шарик. Полейте её тёплой водой из чайника или поместите под струю горячей воды из-под крана. Наблюдайте за поведением шарика. Сфотографируйте.

Опыт №2 (охлаждение газов). Пластиковую бутылку с шариком охладите до комнатной температуры. Поместите её в морозильную камеру. Наблюдайте, как будет выглядеть бутылка с шариком через несколько часов. Сфотографируйте.

Ознакомьтесь с результатами других участников.

Сформулируйте выводы.

Участвуйте в обсуждении результатов лабораторной работы.

Техника безопасности

Будьте осторожны поливая пластиковую бутылку из чайника. Вода не должна быть слишком горячей, т. к. можно случайно обжечься. Бутылку следует поместить в раковину, чтобы не облить пол.

Стеклянные предметы можно случайно разбить, поэтому будьте осторожны со стеклом.

Результаты опыта №1.

1) Сфотографируйте бутылку с шариком, когда её поливают тёплой водой.

2) По какому признаку можно сделать вывод, что воздух при нагреве расширяется?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Результаты опыта №2.

1) Сфотографируйте бутылку с шариком после того, как она пролежала в морозильной камере.

2) По какому признаку можно сделать вывод, что воздух при охлаждении сжимается?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Почему при нагревании тела расширяются? (При ответе на вопрос используйте свои знания о молекулярном строении вещества)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лабораторная работа

Определение плотности твердого тела

Цель работы: определение плотности тел различной формы.

Приборы и принадлежности: измерительный цилиндр с водой, весы, измерительная лента.

Порядок выполнения работы ( I способ)

С помощью весов определяем массу тела.

m1 = 100,7 гр

m2 = 100,5 гр

m3 = 99,8 гр

mср = (100,7 гр + 100,5 гр + 99,8 гр) / 3 = 100,33 гр = 100,33×10-3 кг

Вычисляем абсолютную погрешность:

Δm1 = |100,7 гр – 100,33 | = 0,37 гр = 0,37×10-3 кг

Δm2 = |100,5 гр – 100,33 | = 0,17 гр = 0,17×10-3 кг

Δm3 = |99,8 гр – 100,33| = 0,53 гр = 0,53×10-3 кг

Δmср = (0,37гр + 0,17гр + 0,53гр) / 3 = 0,36 гр = 0,36×10-3 кг

Вычисляем относительную погрешность:

δm = (Δmср / mср ) × 100% = (0,36×10-3 кг / 100,33×10-3 кг) × 100% = 0,36%

С помощью измерительного цилиндра определяем объем тела.

V1 = 142 см3 - 130 см3 = 12 см3

V2 = 143 см3 - 130 см3 = 13 см3

V3 = 144 см3 - 130 см3 = 14 см3

Vср = (12 см3 + 13 см3 +14 см3 ) / 3 = 13 см3 = 13×10-6 м3

Вычисляем абсолютную погрешность:

ΔV1 = |12-13| = 1 см3

ΔV2 = |13-13| = 0 см3

ΔV3 = |14-13| = 1 см3

ΔVср = (1 см3+0 см3+1 см3) / 3 = 0,67 см3 = 0,67×10-6 м3

Вычисляем относительную погрешность:

δ V = (ΔVср / Vср ) × 100% = (0,67×10-6 м3 /13×10-6 м3 ) × 100% = 5,2%

Показания заносим в таблицу.

Таблица

| m, кг | 100,33×10-3 |

| Δ m, кг | 0,36×10-3 |

| δ m, % | 0,36 |

| V, м3 | 13×10-6 |

| Δ V, м3 | 0,67×10-6 |

| δ V, % | 5,2 |

| ρ, кг/м3 | 7751 |

| Δ ρ, кг/м3 | 428 |

| ρ, % | 5,5 |

По формулам рассчитываем плотность тела

ρ1 = m1 / V1 = 100,7 гр / 12 см3 = 8,392 гр/см3 = 8392 кг/м3

ρ2 = m2 / V2 = 100,5 гр /13 см3 = 7,731 гр/см3 = 7731 кг/м3

ρ3 = m3 / V3 = 99,8 гр /14 см3 = 7,129 гр/см3 = 7129 кг/м3

ρср = (8392 кг/м3 + 7731 кг/м3 + 7129 кг/м3) / 3 = 7751 кг/м3

Вычисляем абсолютную погрешность:

Δρ1 = |8392 кг/м3 - 7751 кг/м3| = 641 кг/м3

Δρ2 = |7731 кг/м3 - 7751 кг/м3| = 20 кг/м3

Δρ3 = |7129 кг/м3 - 7751 кг/м3| = 622 кг/м3

Δρср = (641 кг/м3 + 20 кг/м3 + 622 кг/м3) /3 = 428 кг/м3

Вычисляем относительную погрешность:

ρ = (Δρср / ρср) × 100% = (428 кг/м3 / 7751 кг/м3) × 100% = 5,5%

Делаем вывод о проделанной работе.

Вывод: плотность тела, измеренная косвенно, примерно равна отношению массы к объему. Сравнение с таблицей плотности тел позволяет сделать вывод, что цилиндр сделан из стали: ρстали = 7700—7900 кг/м³.

Порядок выполнения работы (II способ)

С помощью весов определяем массу тела.

mизм = 100 гр = 100×10-3 кг

Δm = 1 гр = 1×10-3 кг (цена деления прибора)

m = mизм ± Δm m = 100×10-3 кг ± 1×10-3 кг

δ m = (Δm / m) × 100% = (1×10-3 кг / 100×10-3 кг) = 1%

С помощью измерительного цилиндра определяем объем тела.

Vизм = 143 см3 - 130 см3 = 13 см3 = 13×10-6 м3

ΔV = 1см3 = 1×10-6 м3

V = Vизм ± ΔV V = 13×10-6 м3 ± 1×10-6 м3

δ V = (ΔV / V ) × 100% = (1×10-6 м3/ 13×10-6 м3) × 100% = 7,7%

Показания заносим в таблицу.

Таблица

| m, кг | 100×10-3 |

| Δ m, кг | 1×10-3 |

| δ m, % | 1 |

| V, м3 | 13×10-6 |

| Δ V, м3 | 1×10-6 |

| δ V, % | 7,7 |

| ρ, кг/м3 | 7692 |

| Δ ρ, кг/м3 | 515 |

| ρ, % | 6,7 |

По формулам рассчитываем плотность тела

ρизм = mизм / Vизм = 100×10-3 кг / 13×10-6 м3 = 7692 кг/м3

Δρ = | (Vизм × Δm - mизм× ΔV) / Vизм2|

Δρ = | (13×10-6 м3×1×10-3 кг - 100×10-3 кг×1×10-6 м3) / (13×10-6 м3)2| = 0,515×103 кг/м3 = 515 кг/м3

ρ = (Δρ / ρ) × 100% = (515 кг/м3 / 7692 кг/м3) = 6,7%

Делаем вывод о проделанной работе.

В ывод: значение величины плотности с учетом погрешности составляет ρ = 7692 кг/м3 ± 515 кг/м3. Сравнение с таблицей плотности тел позволяет сделать вывод, что цилиндр сделан из стали.

ывод: значение величины плотности с учетом погрешности составляет ρ = 7692 кг/м3 ± 515 кг/м3. Сравнение с таблицей плотности тел позволяет сделать вывод, что цилиндр сделан из стали.

7177 7692 8207

ρ, кг/м

Выполните задания.

Уровень А

Дубовый брусок имеет массу 490 г и плотность 700 кг/м3. Определите его объем.

Решение: V = m/ρ = 0,490 кг/ 700 кг/м3 = 0,0007 м3

Ответ: 0,0007 м3

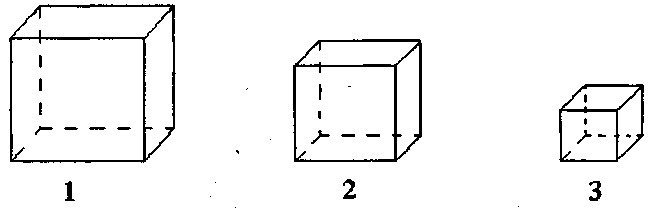

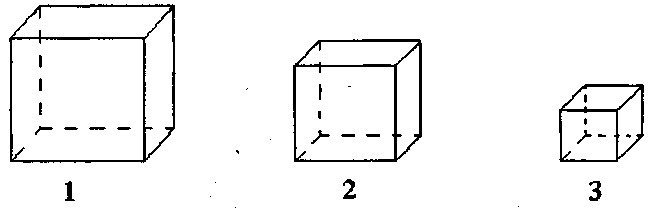

На рисунке изображены три сплошных кубика, имеющие одинаковую массу. Наибольшую плотность имеет кубик под номером … 3

На рисунке изображены три сплошных кубика, имеющие одинаковую массу. Наибольшую плотность имеет кубик под номером … 3

Ответ: кубик №3

Мотоциклист за 2 ч проехал 60 км, причем за первый час — 20 км, а за следующий — 40 км. Какое это движение?

Ответ: неравномерное движение

Тело объёмом 2 м3 состоит из вещества плотностью 5 кг/м3. Масса тела равна …

Решение: m = ρ×V = 5 кг/м3 × 2 м3 = 10 кг

Ответ: 10 кг

Что тяжелее: 1 кг железа или 1 кг ваты?

Ответ: 1 кг железа = 1 кг ваты.

Две одинаковые бочки наполнены горючим: одна — керосином, другая — бензином. Масса какого горючего больше и во сколько раз?

Решение: mк / mб = ρк / ρб ⇒ mк / mб = 800 кг/м3 / 710 кг/м3 = 1,13

Ответ: масса керосина в 1,13 раза больше.

Тело объёмом 5 м3 имеет массу, равную 20 кг. Плотность вещества равна …

Решение: ρ = m/V = 20 кг/ 5 м3 = 4 кг/м3

Ответ: 4 кг/м3.

Уровень В

1. Установите соответствие между физическими величинами и приборами, с помощью которых их можно измерить. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ: A) Масса; Б) Объем; B) Скорость ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ: 1) Мензурка; 2) Весы; 3) Динамометр; 4) Спидометр; 5) Секундомер

2. Установите соответствие между физическими величинами и единицами измерения этих величин в СИ. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ: А) Плотность; Б) Пройденный путь; В) Масса ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:1) г/см3; 2) метр; 3) кг/м3; 4) тонна; 5) килограмм

Уровень С

1. На сколько кг масса кабины трактора, сделанной из пробки, меньше такой же по размеру стальной кабины, имеющей массу 200 кг?

Решение: ρстали = 7800 кг/м3 ρпробки = 240 кг/м3

Vкабины = m/ρ = 200 кг / 7800 кг/м3 = 0,026 м 3

mкабины из пробки = ρпробки×V= 240 кг/м3 × 0,026 м 3 = 6 кг

Δ m = 200 кг – 6 кг = 194 кг

Ответ: масса кабины трактора, сделанной из пробки, на 194 кг меньше такой же по размеру стальной кабины.

2. Чугунный шар при объеме 125 см3 имеет массу 800 г. Является этот шар сплошным или полым?

имеет массу 800 г. Является этот шар сплошным или полым?

Решение: ρшара = m/V = 800 г / 125 см3 = 6,4 г/см3

ρчугуна = 7 г/см3

ρшара ˂ ρчугуна ⇒ шар полый

Ответ: шар имеет полость.

Лабораторная работа «Изучение зависимости растяжения (деформации) пружины от приложенной силы»

Цель: измерить растяжение (деформацию) пружины при воздействии на неё силой тяжести. Установить зависимость между удлинением пружины и приложенной к ней силы.

Приборы и материалы: штатив, динамометр пружинный 5Н, набор грузов 1Н, линейка с делением шкалы 1мм.

Порядок выполнения работы:

1. закрепить на лапке штатива динамометр крючком для подвеса груза вниз.

2. определить абсолютную погрешность линейки Δl = 0,5 цены деления.

3. определить абсолютную погрешность динамометра = ΔP

4. убедиться, что указатель динамометра показывает на отметку 0.

5. подвесить на крючок динамометра груз 1Н.

6. измерить удлинение пружины динамометра (l), измерив расстояние от отметки 0 до указателя динамометра.

7. записать в таблицу номер опыта, вес груза P±ΔP – определить по динамометру, удлинение пружины динамометра l ±Δl, с учётом погрешности.

8. повторить пп. 5 – 7 2 раза, подвешивая на динамометр дополнительно по 1 грузу 1Н.

Сделать вывод

Лабораторная работа «Изучение зависимости силы трения скольжения от силы давления и характера соприкасающихся поверхностей»

Цель работы: изучить зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления и характера соприкасающихся поверхностей, определить коэффициент трения двух поверхностей.

Оборудование: динамометр, деревянный брусок со съемной резинкой, набор двух грузов по 100г, деревянная рейка (линейка).

Основные теоретические положения

Сила трения – сила, которая возникает в месте соприкосновения тел друг с другом и препятствует перемещению тел относительно друг друга. Возникновение силы трения объясняется двумя причинами: 1) шероховатостью поверхности, 2) проявлением сил межмолекулярного взаимодействия двух поверхностей.

Силы трения всегда направлены по касательной к соприкасающимся поверхностям и подразделяются на силы трения покоя, скольжения, качения. Направлены силы трения всегда в противоположную сторону движения тела. В данной работе исследуются силы трения скольжения.

Сила трения скольжения – это сила, которая возникает при скольжении предмета по какой-либо поверхности. Сила трения скольжения равна максимальной силе трения покоя и высчитывается по формуле:

� �,

�,

где � �- коэффициент трения (безразмерная величина), �

�- коэффициент трения (безразмерная величина), � � – сила нормальной реакции опоры (равна силе нормального давления тела Р – она же вес тела), измеряется, как и сила трения, в ньютонах.

� – сила нормальной реакции опоры (равна силе нормального давления тела Р – она же вес тела), измеряется, как и сила трения, в ньютонах.

Ход работы

Определите цену деления динамометра и погрешность его измерений. В дальнейшем показания прибора будем записывать в таблицу с учетом погрешности измерения.

Определите вес бруска. Подвесьте брусок к динамометру, его показания – и есть вес бруска (или сила нормального давления бруска) P. Запишите это значение с учетом погрешности в соответствующую колонку таблицы:

| Количество грузов на бруске | Вес бруска без грузов (сила нормального давления) P, Н | Вес бруска с грузом (сила нормального давления) � �, Н �, Н | Сила трения скольжения � �, Н �, Н | Коэффициент трения

|

| 0 (дерево) |

|

|

|

|

| 1 груз (дерево) |

|

|

|

| 2 груза (дерево) |

|

|

|

| 2 груза (резинка) |

|

|

|

Положите брусок на плоскую деревянную рейку. Равномерно, без рывков, тяните при помощи динамометра брусок по деревянной рейке, отмечая показания динамометра. Полученное значение – и есть величина силы трения скольжения � �. Запишите результат с учетом погрешности измерения в таблицу. Рассчитайте коэффициент трения скольжения бруска о поверхность деревянной рейки по формуле �

�. Запишите результат с учетом погрешности измерения в таблицу. Рассчитайте коэффициент трения скольжения бруска о поверхность деревянной рейки по формуле � �и запишите его значение в таблицу. Все расчеты выполняйте под таблицей.

�и запишите его значение в таблицу. Все расчеты выполняйте под таблицей.

Поставьте на брусок груз массой 100 грамм и повторите опыт. Показания динамометра запишите в таблицу. Не забудьте, что вес бруска с грузом � �увеличился, что необходимо тоже отразить в таблице. Рассчитайте коэффициент трения скольжения по формуле �

�увеличился, что необходимо тоже отразить в таблице. Рассчитайте коэффициент трения скольжения по формуле � �и запишите его значение в таблицу.

�и запишите его значение в таблицу.

Добавьте второй груз, измеряя силу трения скольжения. С увеличением массы грузов растет и сила нормального давления, а значит, и сила реакции опоры. Рассчитайте коэффициент трения скольжения по формуле � �и запишите его значение в таблицу.

�и запишите его значение в таблицу.

Повторите последний опыт с двумя грузами, надев на нижнюю скользящую поверхность бруска резинку. Запишите показания динамометра в таблицу. Рассчитайте коэффициент трения поверхностей в этом случае.

Запишите вывод о зависимости силы трения скольжения от веса тела (силы нормального давления тела) и качества обработки

Лабораторная работа «Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погруженное в жидкость»

Цель работы: исследовать зависимость выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело, от плотности жидкости и объема погруженной части тела.

Приборы и материалы: динамометр, штатив с муфтой и лапкой, нить, два тела разного объема, стакан с водой и насыщенным раствором поваренной соли в воде.

Ход работы.

1.Укрепить динамометр в лапке штатива и подвесить к нему на нити тело. Снимите показания динамометра, определив вес тела в воздухе Pv1

2. Подставьте стакан с водой и опустите муфту с лапкой и динамометром так, чтобы все тело оказалось под водой. Снимите показания динамометра, определив вес тела в воде P1v1.

3. По полученным данным вычислите выталкивающую силу  , действующую на тело.

, действующую на тело.

4. Записать измерения в таблицу с учетом погрешности равной цене деления для веса тела, для выталкивающей силы 2 деления.

5. Определить выталкивающую силу, действующую на то же тело в насыщенном растворе поваренной соли.

6. Повторить опыт, погружая тело V2 и определить выталкивающую силу Fv2 действующую на него силу в воде и в насыщенном растворе поваренной соли.

7. Сделать выводы.

| Жидкость | Вес тела, Р, Н | Выталкивающая сила, F, H |

| I | II | I | II |

| В воздухе | 0,7 | 0,9 |

|

|

| В воде | 0,5 | 0,6 | 0,7-0,5=0,2 | 0,9-0,6=0,3 |

| В растворе соли | 0,4 | 0,5 | 0,7-0,4=0,3 | 0,9-0,5=0,4 |

Вывод: В ходе лабораторной работы мы обнаружили на опыте выталкивающее действие жидкости на погруженное в нее тело и определили выталкивающую силу, которая пропорциональна объёму тела и плотности жидкости.

Лабораторная работа по теме «Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой в жидкость части тела».

С древнейших времён люди заметили, что в воде любое тело поднять легче, чем на суше. А некоторые тела (например, дерево) даже не надо поднимать — они всплывают вверх сами.

Действительно, при погружении в жидкость вес тела уменьшается. И в ходе данной лабораторной работы мы выясним — как именно это происходит? Мы выясним зависимость веса тела от объёма погружённой в жидкость части тела. Для проведения эксперимента мы будем использовать самую доступную жидкость — воду.

Цель:

Исследовать зависимость веса тела в воде от объёма погружённой в жидкость части тела.

Гипотеза:

Если объём погружённой в жидкость части тела увеличивается, то уменьшается его вес.

Оборудование и материалы: динамометр, линейка, груз достаточно большого размера, мензурка.

Ход работы:

Тело (груз), которое вы используете для проведения лабораторной работы, положите возле линейки. С помощью карандаша сделайте на грузе метки, которые делят его по высоте на четыре равные части.

С помощью динамометра измерьте вес тела в воздухе.

Занесите результаты измерений в таблицу.

Погрузите тело в мензурку с водой на 1/4 его объёма. Измерьте вес тела.

Занесите результаты измерений в таблицу.

Погрузите тело в мензурку с водой на 1/2 его объёма. Измерьте вес тела.

Занесите результаты измерений в таблицу.

Погрузите тело в мензурку с водой на 3/4 его объёма. Измерьте вес тела.

Занесите результаты измерений в таблицу.

Полностью погрузите тело в мензурку с водой. Измерьте вес тела.

Занесите результаты измерений в таблицу.

| Вес тела в воздухе, Н | Вес тела при погружении ¼ объема, Н | Вес тела при погружении ½ объема, Н | Вес тела при погружении ¾ объема, Н | Вес тела в жидкости, Н |

|

|

|

|

|

|

| Выталкивающая сила, Н |

|

|

|

|

Как меняется вес тела при его погружении в воду?

Лабораторная работа "Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её грузоподъёмности"

Цель работы:

изготовить простейший измерительный прибор в домашних условиях, определить, на каких физических явлениях и законах основана работа ареометра.

Приборы и материалы: пластилин, трубочка, груз, колба, вода 1л,соль, молоко, подсолнечное масло, линейка ИЛИ шприц, гайка и грузик.

Ход работы

Для изготовления ареометра берём шприц, гайку и грузик.

Всё скручиваем, и вот, что получаем прибор в виде стеклянного поплавка с измерительной шкалой и грузом (внизу), предназначенный для измерения плотности жидкостей и сыпучих тел.

Опускаем в воду, молоко, масло.

Каждый раз отмечаем на шприце на сколько погружается ареометр.

Конструирование лодки и определение ее грузоподъёмности:

У модели должна просматриваться корма и носовая часть.

Можно/нельзя использовать другие подручные материалы (картон, проволоку и т.п.)

Лодка должна свободно поместиться в имеющийся сосуд для проведения испытания на грузоподъемность.

Модель должна быть устойчивой.

Модель должна иметь название.

1. Поместить один кораблик в ёмкость с водой так, чтобы он не касался стенок ёмкости.

2. Медленно и аккуратно опускать на палубу корабля грузики, размещаем их одновременно

Размещать надо грузики не в одном месте, а в разных местах: на нос, на корму, возле левого борта и возле правого.

3. После каждого размещения грузика следует делать паузу.

Обязательно стоит считать количество грузиков на палубе корабля.

4. В конце-концов корабль начнёт тонуть. Например, кораблик пошёл ко дну, когда на него поместили 30 гаек.

Делаем вывод: его грузоподъёмность составляет 29 гаек. Но для такого маленького судна очень впечатляющий результат!

Определяем объем поместившейся в лодке воды и рассчитайте грузоподъемность лодки в Ньютонах по формуле Р=ρVg.

| Жидкость | Плотность жидкости | На "ареометре" плотность |

| Вода | 1000 | 2,5 |

| Молоко | 1030 | 2,4 |

| Подсолнечное масло | 930 | 2,7 |

Вывод: чем выше поднимается ареометр, тем больше плотность жидкости, находящейся в сосуде, а чем ниже он опускается-тем меньше плотность жидкости

Лабораторная работа « Выяснение условий равновесия рычага».

Цель работы:

Проверить на опыте, при каком соотношении сил и их плеч рычаг находится в равновесии.

Проверить на опыте правило моментов.

Приборы и материалы:

Рычаг на штативе;

Набор грузов;

Динамометр.

Линейка;

Напомним несколько моментов по технике безопасности:

Во время лабораторной работы будьте внимательны и осторожны;

Перед тем как приступить к работе, изучите ее описание;

Строго следуйте рекомендациям учителя;

На рабочем месте оставьте только те приборы, которые необходимы для проведения лабораторной работы;

Не раскручивайте рычаг;

Не бросайте и не роняйте грузы;

Не ставьте штатив на краю стола, дабы избежать его падения;

Берегите прибор и используйте его строго по назначению.

Ход работы:

1. § 58

2. Уравновесили рычаг.

3. а) Подвесили ДВА груза на левой части рычага на расстоянии, равном примерно 12 см от оси вращения.

Опытным путем установили, на каком расстоянии вправо от оси вращения надо подвесить ОДИН груз, чтобы рычаг пришел в равновесие.

F1=2H; l1=12cм; F2=1H; l2=24см.

3. б) Опытным путем установили, на каком расстоянии вправо от оси вращения надо подвесить ДВА груза, чтобы рычаг пришел в равновесие.

F1=2H; l1=12cм; F2=2H; l2=12см

3. в) Опытным путем установили, на каком расстоянии вправо от оси вращения надо подвесить ТРИ груза, чтобы рычаг пришел в равновесие.

F1=2H; l1=12cм; F2=3H; l2=8см

5. Вычислили отношение сил:

� �

�

и отношение плеч

� �

�

для каждого из трех опытов.

а)

� �

�

� �

�

б)

� �

�

� �

�

в)

� �

�

� �

�

4. Считая, что каждый груз весит 1Н, записали данные и измеренные величины в таблицу.

| № Опыта | Сила F1 на левой части рычага, Н | Плечо l1, см | Сила F2 на левой части рычага, Н | Плечо l2, см | Отношение сил и плеч |

|

|

| � � �

| � � �

|

|

|

| 1 | 2 | 12 |

|

|

|

|

|

|

| 2 | 2 | 12 |

|

|

|

|

|

|

| 3 | 2 | 12 |

|

|

|

|

6. Вывод: Проверили, подтверждают ли результаты опытов условие равновесия рычага и правило моментов сил.� � �

� � � и �

� и � �

�

Дополнительное задание.

Подвесили три груза справа от оси вращения рычага на расстоянии 5 см.

С помощью динамометра определили, какую силу надо приложить на расстоянии 15 см слева от оси вращения, чтобы удерживать рычаг в равновесии.

F1=3H; l1= 5cм; F2=1H; l2= 15см

Выводы:

Вывод 1. В процессе лабораторной работы выяснили условия равновесия рычага.

Вывод 2. Сегодня на опыте проверили, при каком соотношении сил, рычаг находится в равновесии.

Вывод 3. M1 = M2, так как рычаг находится в равновесии, соответственно правило моментов справедливо.

Лабораторная работа №14

Определение КПД наклонной плоскости

Инструктаж по безопасному выполнению лабораторной работы.

Критерии оценивания лабораторной работы.

Оценка «5» ставится в том случае, если кадет:

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;

б)самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;

д) соблюдал требования безопасности труда.

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но:

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.

Оценка «3» ставится, если работа выполнена неполностью, но объем выполненной части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки:

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью,

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях единиц,измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат выполнения,

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей,

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.

Оценка «2» ставится в том случае, если:

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильные выводы,

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно,

в) или входе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3».

Цель работы: убедиться на опыте в том, что полезная работа, выполненная с помощью простого механизма (наклонной плоскости), меньше полной.

Приборы и материалы: трибометр, набор грузов, динамометр, измерительная лента, линейка, брусок, штатив с муфтой и лапкой.

Тренировочные задания и вопросы:

Может ли полезная работа быть больше полной?

Что такое коэффициент полезного действия?

Формула КПД:

Может ли КПД быть больше 100%

Применим «золотое правило» механики к наклонной плоскости.

Работа, совершаемая при подъёме тела вверх по вертикали, равна произведению силы тяжести  на высоту h (полезная работа):

на высоту h (полезная работа):

На такую же высоту h можно поднять тело, равномерно перемещая его вдоль наклонной плоскости длиной l, прилагая к нему силу  . Поэтому полная работа

. Поэтому полная работа

При отсутствии силы трения

При наличии силы трения

Ход работы

Установите доску наклонно.

Измерьте высоту h и длину l наклонной плоскости.

Динамометром измерьте силу тяжести бруска  .

.

Прицепив к бруску динамометр, равномерно двигайте брусок вверх по наклонной плоскости. Измерьте силу тяги  .

.

Вычислите  и

и .

.

Вычислите КПД наклонной плоскости.

Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу.

| Высота наклонной плоскости h, м | Сила тяжести  , Н , Н | Полезная работа  , Дж , Дж | Длина наклонной плоскости l, м | Сила тяги  , Н , Н

| Полная работа  , Дж , Дж

| КПД,% |

|

|

|

|

|

|

|

|

Вывод:____________________________________________________________

ывод: значение величины плотности с учетом погрешности составляет ρ = 7692 кг/м3 ± 515 кг/м3. Сравнение с таблицей плотности тел позволяет сделать вывод, что цилиндр сделан из стали.

ывод: значение величины плотности с учетом погрешности составляет ρ = 7692 кг/м3 ± 515 кг/м3. Сравнение с таблицей плотности тел позволяет сделать вывод, что цилиндр сделан из стали.

На рисунке изображены три сплошных кубика, имеющие одинаковую массу. Наибольшую плотность имеет кубик под номером … 3

На рисунке изображены три сплошных кубика, имеющие одинаковую массу. Наибольшую плотность имеет кубик под номером … 3