Педагогический проект

«Использование метода интеллект-карт

на уроках физики».

Выполнила: Ковалькова Лариса Павловна

Учитель физики МКОУ Караваевская ОШ

С0ДЕРЖАНИЕ

| Введение | 3 |

|

| 1.1 | Паспорт проекта | 3 |

|

| 1.2 | Обоснование необходимости проекта | 4 |

|

| 1.3 | Гипотеза проекта, объект, предмет | 6 |

|

| 1.4 | Цели и задачи проекта | 6 |

|

| 1.5 | Участники проекта | 6 |

|

| Описание проекта | 7 |

|

| 2.1 | Описание метода интеллект-карт | 7 |

|

| 2.2 | Применение метода интеллект-карт на уроках в качестве универсального технического средства обучения: | 8 |

|

| 2.3 | Рабочий план реализации проекта | 12 |

|

| 2.4 | Прогнозируемые краткосрочные и долгосрочные результаты реализации проекта | 13 |

|

| 3. | Оценка успешности реализации проекта | 14 |

|

| 3.1 | Оценка рисков | 14 |

|

| 3.2 | Дальнейшее развитие проекта | 14 |

|

| 4. | Список литературы | 15 |

|

| 5. | Приложения | 16 |

|

"Преподавание всякого предмета должно идти таким путем,

чтобы на долю воспитанника оставалось столько труда,

сколько могут одолеть его молодые силы"

К.Д. Ушинский

1.ВВЕДЕНИЕ

1.1. Паспорт проекта

| Площадка реализации проекта | МКОУ Караваевская ОШ |

| Автор проекта | Ковалькова Лариса Павловна |

| Гипотеза проекта | Использование в системе метода интеллект-карт на уроках физики позволит значительно повысить мотивацию к обучению, качество знаний учащихся и эффективность всего обучения в целом. |

| Цели и задачи проекта | разработка модели обучающей среды с применением интеллект-карт, повышение мотивации учащихся, повышение качества знаний учащихся и эффективности обучения в целом.

|

| Участники проекта | учитель, учащиеся, родители. |

| Стратегия и механизмы достижения поставленных целей (этапы проекта, основные работы в проекте) | 1этап - 2015-2016 учебный год Разработать интеллект-карты для проведения уроков по отдельным темам. 2этап - 2016-2017 учебный год Системное использование метода интеллект-карт на разных этапах урока. 3этап - 2017-2018 учебный год Применение метода интеллект-карт при подготовке учащихся к итоговой аттестации.; Разработка методического пособия по использованию метода интеллект-карт при обучению физике. |

| Прогнозируемые краткосрочные и долгосрочные результаты реализации проекта | Обучающая среда, разработанная с применением интеллект-карт, позволит создать систему обучения физике, которая обобщит, конкретизирует, систематизирует знания по физике, повысит мотивацию учащихся к изучению этой дисциплины, качество их знаний и эффективность обучения в целом.

|

| Показатели и критерии успешности выполнения проекта | Реализация педагогического проекта начинается с организации входящей диагностики. Мониторинг стартовых результатов учащихся планирую провести к концу первого месяца обучения в каждом классе(7-9) в два этапа: Диагностика мотивации учащихся (Приложение 5); Диагностика качества знаний по физике.

|

| Дальнейшее развитие проекта | По окончании проекта деятельность по использованию интеллект-карт должна быть продолжена. |

| Практическая значимость проекта | Разработанное методическое пособие по использованию метода интеллект-карт при обучению физике позволит распространить опыт работы среди педагогов школы и города на педагогических советах и городских семинарах. |

1.2. Обоснование необходимости проекта

Сегодня развитие науки и техники происходит все убыстряющимися темпами. Та информация, которую мы в состоянии передать учащимся на уроках, составляет лишь малую долю всего содержания и только малую часть той информации, которая им потребуется в течение их жизни. Понятно, что ребёнку усвоить в полном объёме всё многообразие школьного материала крайне затруднительно, поэтому важно научить детей мыслить, самостоятельно действовать, ориентироваться в различных ситуациях, знать подходы к решению проблем. Учебный предмет «физика» открывает для этого много возможностей. Это современные подходы к отбору содержания учебного материала, методов обучения, разнообразных форм организации познавательной деятельности, формирование познавательного интереса учащихся. Но, к сожалению, используя всё это, мы не всегда получаем те результаты, которых ожидаем. Результаты проведенных в последние годы исследований, независимая экспертиза позволяют сделать неутешительные выводы о наметившейся тенденции к некоторому снижению качества обучения, несоответствия его современным требованиям. Успешно решить непростую задачу повышения качества обучения, его совершенствования можно только опираясь на науку, на дидактические разработки наиболее эффективного построения процесса обучения, основанного на анализе педагогической деятельности, рассматриваемой в ее динамике, в реальном практическом осуществлении.

Учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» образовательного процесса. Как гласит известная притча, чтобы накормить голодного человека можно поймать рыбу и накормить его. А можно поступить иначе – научить ловить рыбу, и тогда человек, научившийся рыбной ловле, уже никогда не останется голодным.

В этой связи базовыми результатами школьного образования могли бы стать умения учиться и познавать мир, сотрудничать, коммуникатировать, организовывать совместную деятельность, исследовать проблемные ситуации – ставить и решать задачи. Одним из методов структуризации изученного материала, представления новых знаний могут выступить интеллект-карты. По мнению М.Е. Бершадского, профессора кафедры развития образования АПК и ППРО, метод интеллект-карт может вызвать едва ли не революцию в образовании. Многие проблемы, источником которых являются когнитивные затруднения учащихся, могут быть решены, если сделать процессы мышления школьников наблюдаемыми. Именно это и позволяет осуществить метод интеллект-карт. Благодаря визуализации процессов мышления метод интеллект-карт позволяет:

развивать креативность школьников;

формировать коммуникативную компетентность в процессе групповой деятельности по составлению интеллект-карт;

формировать общеучебные умения, связанные с восприятием, переработкой и обменом информацией (конспектирование, аннотирование, участие в дискуссиях, подготовка докладов, написание рефератов, статей, аналитических обзоров, проведение контент-анализа и т. д.);

улучшать все виды памяти (кратковременную, долговременную, семантическую, образную и т. д.) учащихся;

ускорять процесс обучения;

формировать организационно - деятельностные умения;

учить учащихся решать проблемы.

1.3. Гипотеза проекта, объект, предмет

Гипотеза: Использование в системе метода интеллект-карт на уроках физики позволит значительно повысить мотивацию к обучению, качество знаний учащихся и эффективность всего обучения в целом.

Объект: качество знаний учащихся,

Предмет: метод интеллект-карт.

1.4. Цели и задачи проекта

Цель проекта:

разработка модели обучающей среды с применением интеллект-карт;

повышение мотивации учащихся,

повышение качества знаний учащихся и эффективности обучения в целом.

Задачи:

Обучить учащихся способам построения интеллект-карт.

Разработать систему уроков с использованием метода интеллект-карт.

Проверить эффективность метода интеллект-карт при подготовке учащихся к итоговой аттестации.

1.5. Участники проекта

Участники проекта: участники образовательного процесса - учитель, учащиеся, родители.

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

2.1. Описание метода интеллект-карт

Еще в 1970-е годы донецкий педагог-новатор Виктор Шаталов, преодолевая ожесточенное сопротивление лучшей в мире системы образования, создал фантастически эффективную методику. Чтобы доказать ее состоятельность, он брал в обучение самые тяжелые, неуправляемые классы. Уже через несколько месяцев отъявленные двоечники и хулиганы превращались в отличников и активистов, осваивали школьную программу с троекратным опережением графика, а после выпускного класса – без особых усилий поступали в престижные вузы.

Ядро системы Шаталова – метод опорных сигналов или вех. Объясняя учебный материал, Шаталов фиксировал на классной доске основное содержание урока с помощью ключевых слов, дат, географических названий и т.д., заключенных в рамки, соединенных стрелками, акцентированных подчеркиваниями и т.п. От обычного конспекта «карточки памяти» Шаталова отличались продуманностью, системностью и лаконичностью. Что характерно, дети учились только во время урока: зачем тратить время на домашние задания, если достаточно взглянуть на карточку – и содержание темы само встает в памяти.

Система Шаталова обладала единственным недостатком: она не включала в себя четких правил составления карточек. Их качество зависело от интуиции, опыта и знаний учителя. Иными словами, Шаталов в очередной раз поднял преподавание до уровня искусства.

Английским психологом Тони Бьюзеном был систематизирован и начат активно использоваться на практике Метод Интеллект-карт (Mind-maps). Метод Интеллект-карт заключается в умении представить большой объем информации в графическом виде на одном листе с использованием схем, иконок, рисунков, ключевых слов. Система интеллект-карт, предложенная Тони Бьюзеном, превосходит методику Шаталова только наличием четких правил составления карт. Именно благодаря возможности тиражирования технология Бьюзена получила на Западе широкое распространение.

В основе построения интеллект-карт лежат шесть законов, соблюдение которых в процессе построения интеллект-карты, позволяет наиболее полно и всесторонне представить комплекс ассоциаций, связанных с центральным понятием. Т. Бьюзен делит законы на две группы: законы содержания и оформления; законы структуры.

Законы содержания и оформления формулируются следующим образом:

Используйте эмфазу (от греч. emphasis - выразительность).

Ассоциируйте.

Стремитесь к ясности в выражении мыслей.

Вырабатывайте собственный стиль.

Законы структуры сводятся к двум императивам:

Понимая, что приведённые утверждения допускают множественные интерпретации, Т. Бьюзен конкретизирует первые три закона. Для использования эмфазы предлагаются следующие рекомендации:

всегда используйте центральный образ;

как можно чаще используйте графические образы;

для центрального образа используйте три и более цветов;

чаще придавайте изображению объём, а также используйте выпуклые буквы;

пользуйтесь синестезией (комбинированием всех видов эмоционально-чувственного восприятия);

варьируйте размеры букв, толщину линий и масштаб графики;

стремитесь к оптимальному размещению элементов на интеллект-карте;

стремитесь к тому, чтобы расстояние между элементами интеллект карты было соответствующим.

2.2. Применение метода интеллект-карт на уроках в качестве универсального технического средства обучения:

Очень важное условие в работе с интеллект - картой: они должны постоянно использоваться в работе на уроке. Только тогда они помогут детям легче учиться, а учителю лучше учить. Интеллект - карта становится алгоритмом рассуждения и доказательства, всё внимание направлено не на запоминание или воспроизведение заученного, а на суть, размышление, осознание причинно-следственных зависимостей и связей.

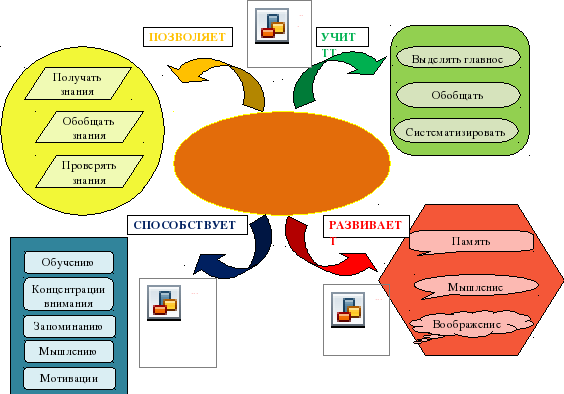

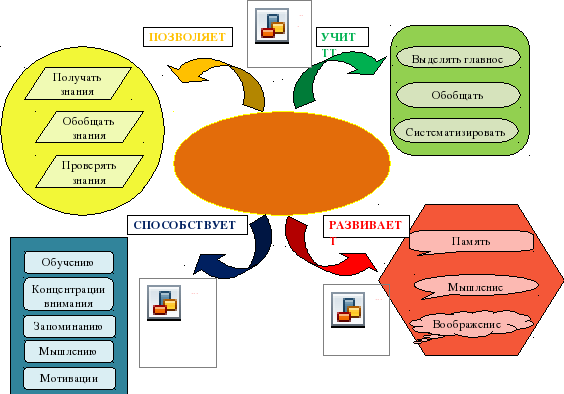

Можно однозначно сказать, что использование этого метода способствует:

обучению (на запоминание ключевой информации тратится меньше времени, но наибольший эффект получается при последующем воспроизведении информации);

концентрации (особенности карт таковы, что внимание концентрируется на задаче естественным образом, без принуждения, и результативность при этом значительно увеличивается, не надо тратить дополнительные усилия на удержание своего внимания);

запоминанию (запоминание с использованием ключевых элементов позволяет прицепить к ним как к крючкам все, что надо запомнить, в дальнейшем достаточно потянуть за «крючок», и все вспомнится, у учеников возникает как бы «видение» информации внутренним мысленным взором);

мышлению (мышление становится более чётким и гибким, дополнительный инструмент для проявления интуитивных способностей и активизации творческих способностей);

мотивации.

Таким образом, в создании мыслительных карт задействованы воображение, творческое и критическое мышление, и все виды памяти: зрительная, слуховая, механическая.

Можно выделить следующие методики использования интеллект-карт в обучении:

1) Изучение/изложение нового материала. Данные карты могут быть

составлены предварительно учителем и представлены для ознакомления при изучении материала самостоятельно учащимися.

Составление собственной интеллект-карты и сравнение с картой, представленной учителем, поможет на этапе изучения материала скорректировать видение и усвоение материала ученику самостоятельно.

2) Повторение. Обращение к построенной интеллект-карте упрощает процесс

повторения материала, потому что интеллект-карта является результатом изучения,

анализа материала. Нет необходимости перечитывать большие объемы текстов, ведь полно составленная интеллект-карта отражает, характеризует, описывает центральный объект/вопрос/проблему/процесс.

3) Обобщение и анализ материала. Создание обобщенной интеллект-карты

может являться итоговой работой по изучению раздела дистанционного курса.

Выполняя данное задание, ученик закрепляет навыки анализа, умение выделить

главную мысль. Данная работа может быть самостоятельной или в малой подгруппе.

4) Рефлексия. Интеллект-карты могут быть также задействованы и в

рефлексии. Одним из вариантом может быть повторное обращение к составленной интеллект-карте после изучения дополнительного материала или ознакомления с интеллект-картой учителя.

5) Групповая деятельность. В настоящее время существуют инструменты,

позволяющие организовать совместную деятельность в режиме реального времени по составлению интеллект-карт.

6) Контроль и коррекция усвоения материала. Учитель, анализируя

представленные учениками интеллект-карты, может вовремя скорректировать

процесс усвоения материала, расставить правильные акценты.

7) Мозговой штурм. Интеллект-карта может выступить результатом

мозгового штурма или дискуссии (Приложение 1)

Итак, мы решили нарисовать интеллект - карту. Последовательность наших действий такова:

1. Берем лист бумаги формата А4 или А3 и цветные карандаши, ручки или фломастеры.

2. Кладем лист горизонтально и в его центре картинкой или одним - двумя словами обозначаем основное понятие или анализируемую проблему (бизнес - план, отдых летом, здоровый образ жизни, кредит в банке, план выступления, содержание статьи, повестка дня и т.д.).

Центральный образ должен быть самым ярким объектом, потому что он будет являться вашим центром внимания, основной целью создания интеллект - карты. Для этого используем при создании центрального образа наиболее «цепляющие», вдохновляющие вас в данный момент цвета и рисунки.

Обводим это понятие в рамку или в кружок. Используем не менее 3 цветов. В выбираемых нами цветах всегда больше смысла, чем может показаться. Цвет мы воспринимаем мгновенно, а на восприятие текста нужно время. У каждого цвета есть свое значение, причем часто это очень индивидуально для каждого человека. Смысл того или иного цвета для отдельного индивидуума зависит от таких факторов, как личные предпочтения, предыдущий опыт, влияние культуры. В разных культурах у одного и того же цвета могут быть совершенно различные обозначения. Например, в России цветом траура считается черный, а в Японии — белый. В зависимости от придаваемого значения цвета можно существенно упростить и ускорить восприятие информации. Для того чтобы понять запрещающий цвет светофора, нужно мгновение. Точно так же вы можете считывать информацию с интеллект - карты, если будете понимать значения цветов, которые используются в ней.

3. От центрального объекта рисуем в разные стороны ветви — основные связанные с ним понятия, свойства, ассоциации, аспекты. Ветви рисуем цветными. Подписываем каждую одним - двумя словами, разборчиво, желательно даже печатными буквами, так как рукописный текст воспринимается значительно дольше, чем обычный печатный.

Рисуя интеллект - карту, применяем, как можно больше цветов и как можно чаще используем рисунки. Зрительный образ запоминается на долгое время, воспринимается с максимальной быстротой, формирует огромное количество ассоциаций. Наш мозг устроен так, что у нас практически мгновенно возникает зрительная ассоциация на любое слово. Вот эту первую ассоциацию и нарисуем. Как правило, потом для восприятия информации с интеллект - карты даже не нужно будет читать, что там написано, — достаточно будет пробежаться по рисункам, и у вас в голове тут же всплывет необходимая информация.

4. От каждой ветви рисуем несколько более тонких веточек — развитие ассоциаций, уточнение понятий, детализация свойств, конкретизация направлений.

5. Смысловые блоки отделяем линиями, обводим в рамку (не забываем про цвета).

6. Связи между элементами интеллект - карты показываем стрелками (тоже разного цвета и толщины).

7. Читаем по часовой стрелке, начиная с правого верхнего угла. Информация считывается по кругу, начиная с центра карты и продолжая с правого верхнего угла и далее по часовой стрелке. Это правило принято для чтения всех интеллект - карт.

8. Иногда вы будете чувствовать, что необходимо добавить еще, например, две ветки, но никак не будет получаться сформулировать их название. В таком случае рекомендуется проводить ветки и оставлять их пустыми. В этот момент у вас сформируется незавершенное действие, и мозг станет сверхмотивированным, для того чтобы заполнить эти ветви и предложить необходимые идеи.

9. Экспериментируйте всегда! Так как мышление каждого человека уникально, то и карта как результат мышления тоже оказывается уникальной и неповторимой. Не бойтесь экспериментировать, пробовать, искать и находить лучшие способы представления информации, максимально подходящие именно для вас.

Таким образом, можно сделать вывод, что метод интеллект-карт может быть прекрасным инструментом в обучении.

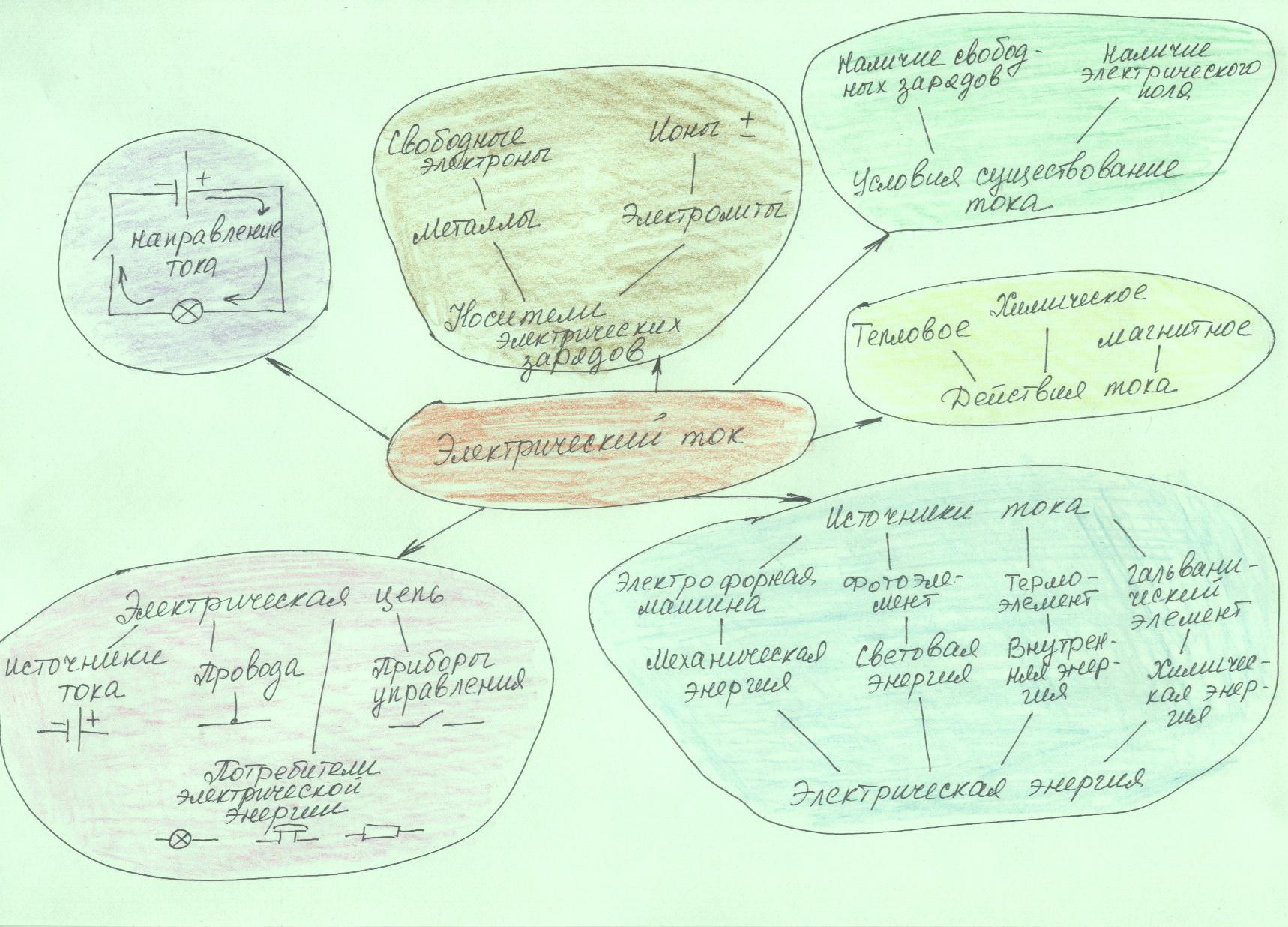

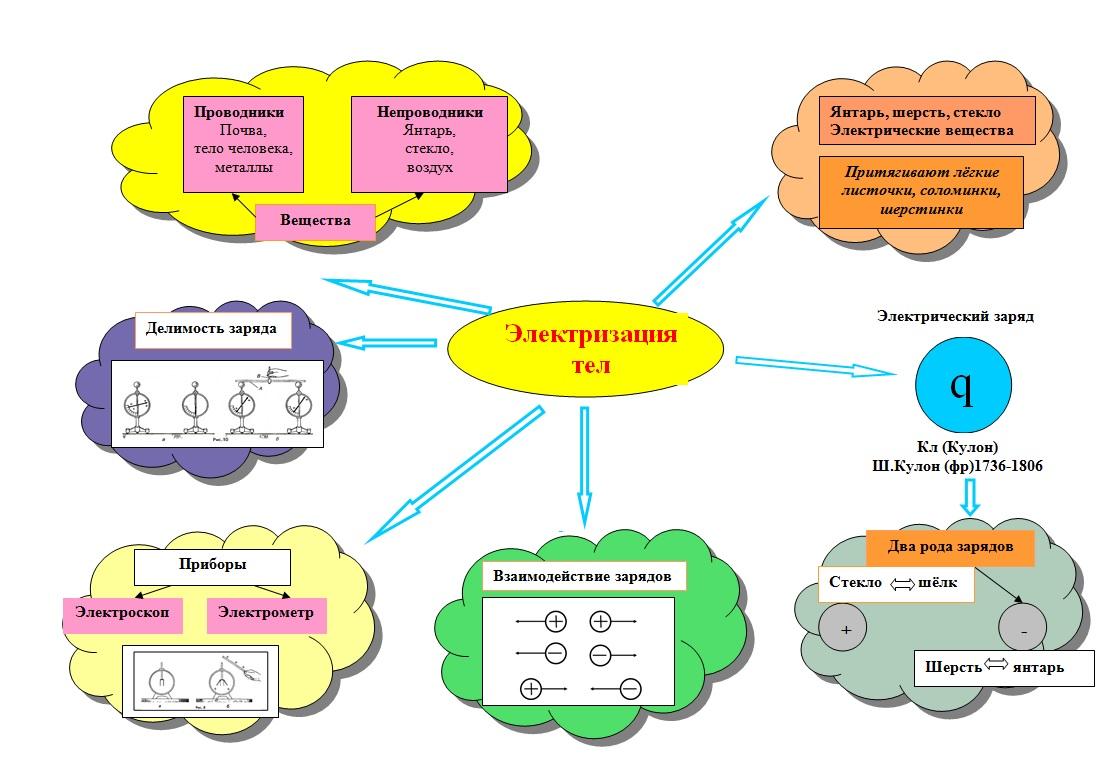

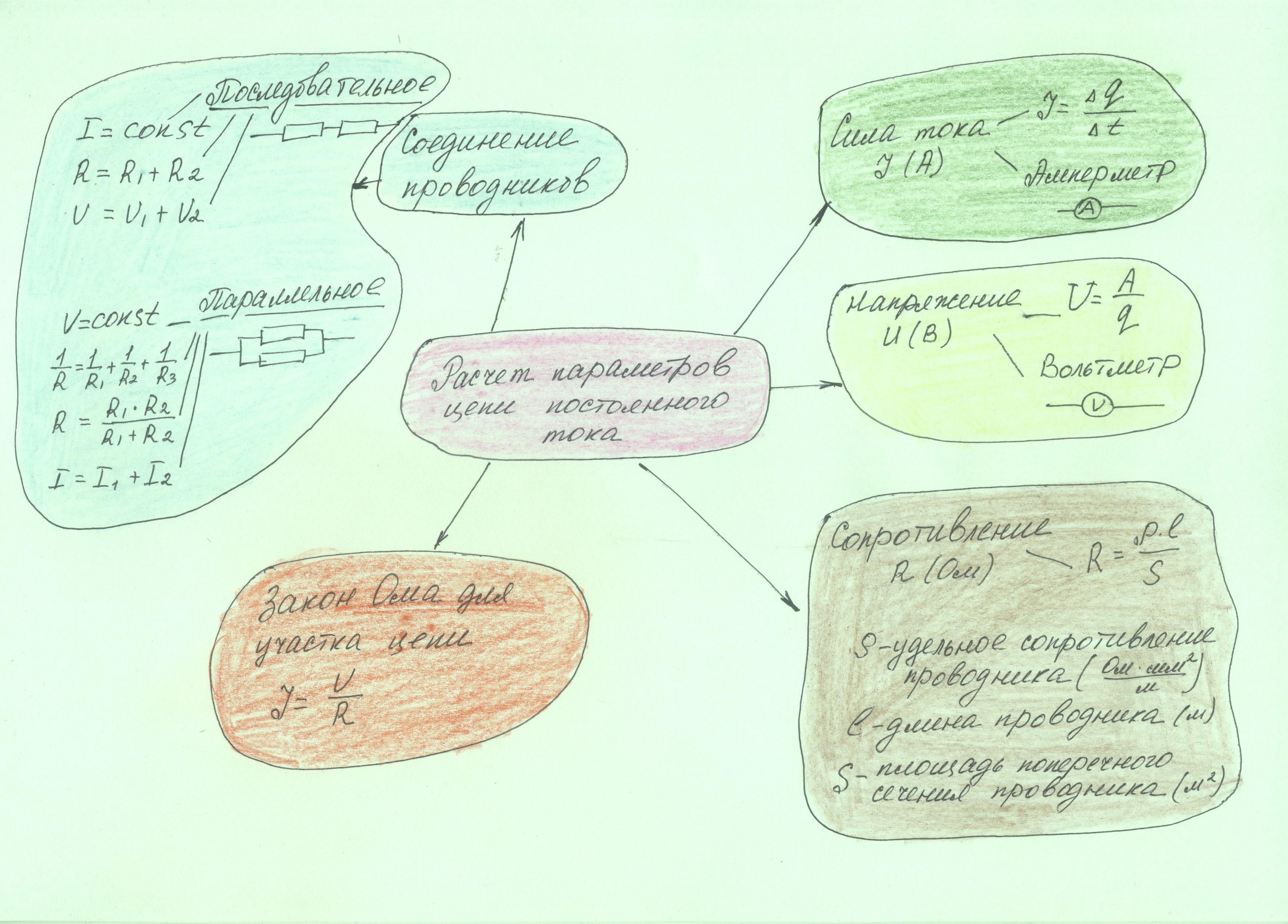

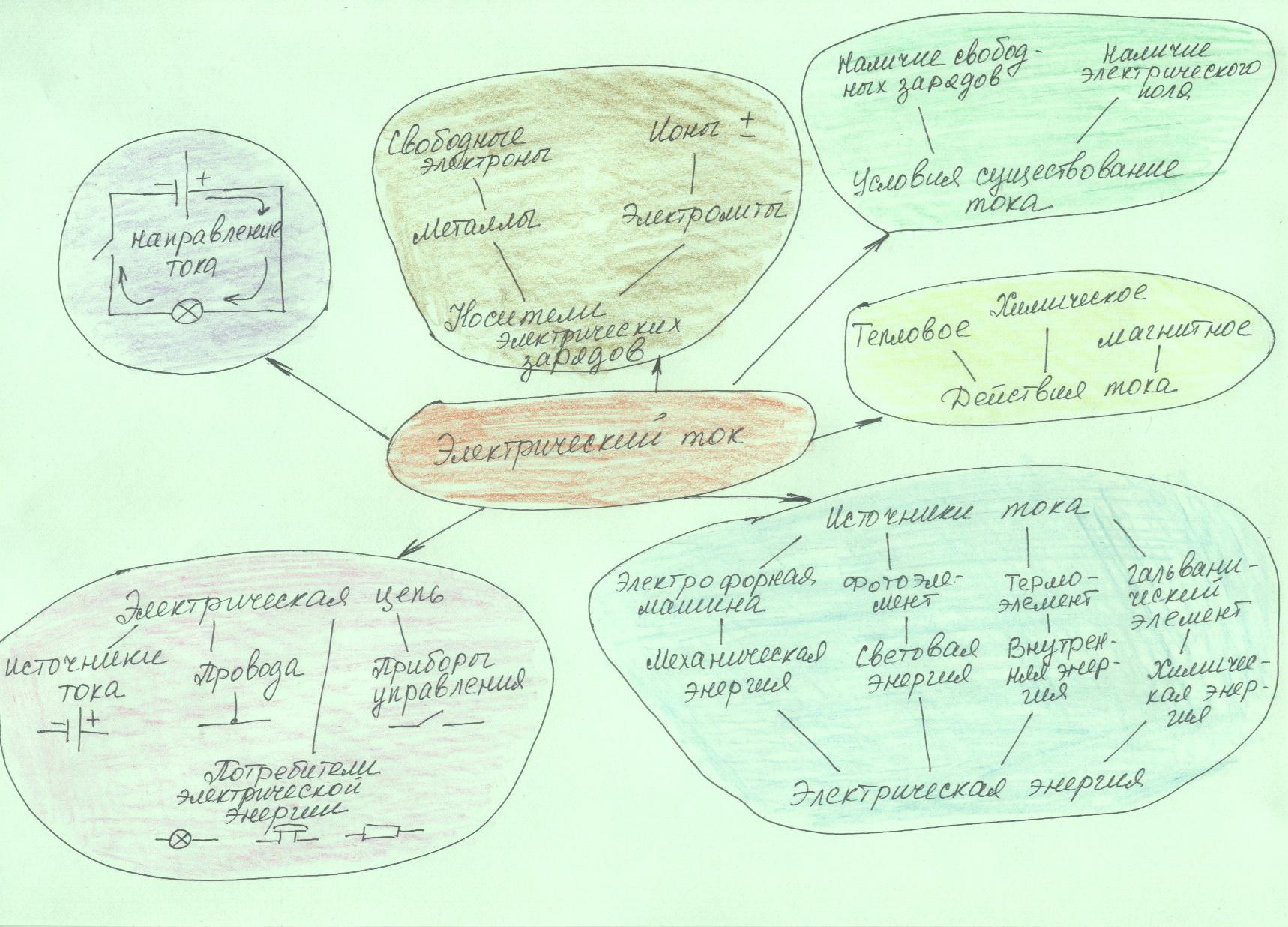

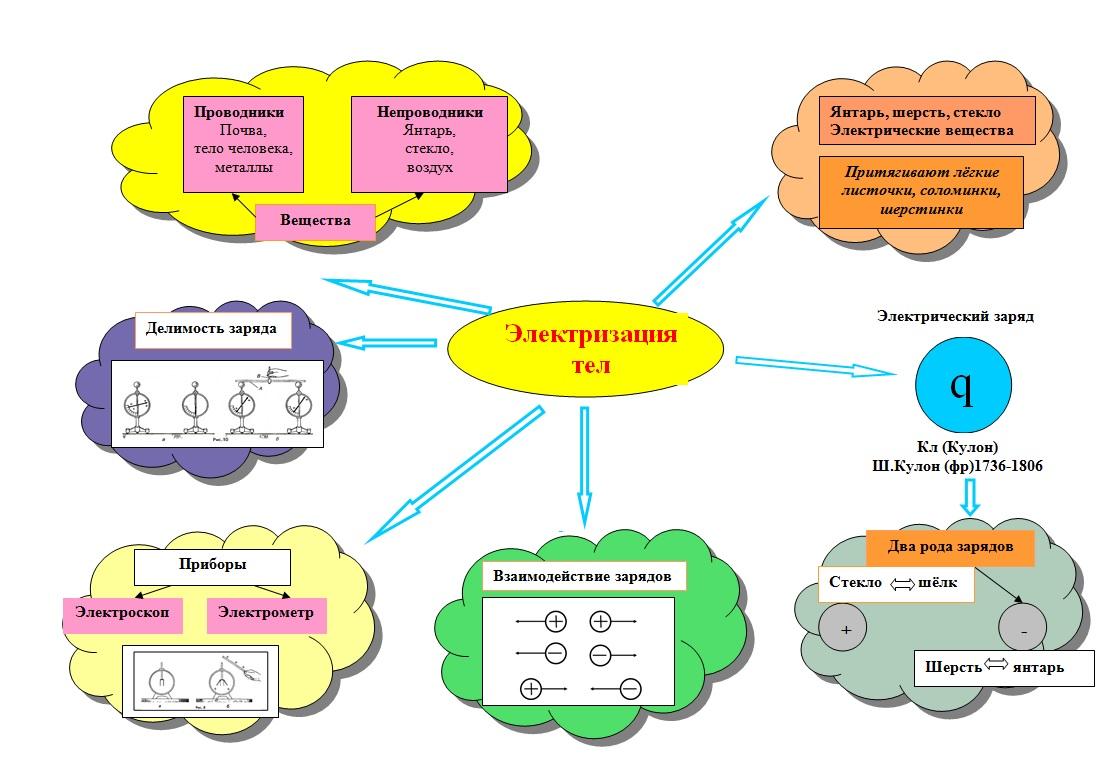

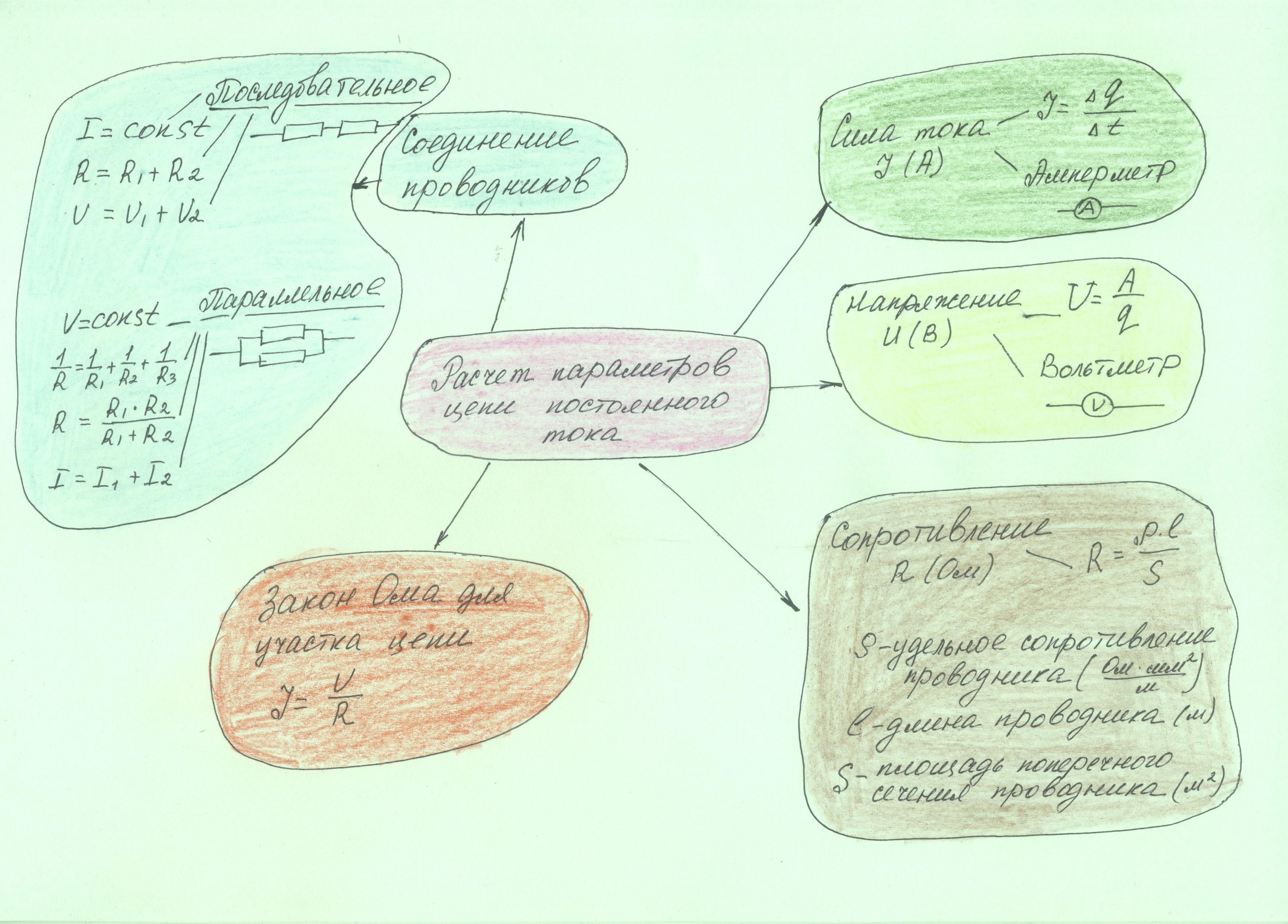

На данном этапе работы над проектом мною были составлены интеллект-карты при изучении электрических явлений в курсе физики в 8 классе (Приложения 2, 3, 4).

2.3. Рабочий план реализации проекта

1этап - 2015-2016 учебный год

2этап - 2016-2017 учебный год

3этап - 2017-2018 учебный год

Прогнозируемые краткосрочные и долгосрочные

результаты реализации проекта

Обучающая среда, разработанная с применением интеллект-карт, позволит создать систему обучения физике, которая обобщит, конкретизирует, систематизирует знания по физике, повысит мотивацию учащихся к изучению этой дисциплины, качество их знаний и эффективность обучения в целом.

Ожидаемый результат:

Модель дает для участников проекта:

Учителю - возможность спроектировать обучающую среду; возможность реализовать принципиально новые формы и методы обучения; дополнительные возможности для поддержания и направления развития личности обучаемого; творческий поиск и организации совместной деятельности учащихся и учителей; разработка и выбор наилучших вариантов учебных программ; использование интеллектуальных форм труда.

Учащимся - доступ к нетрадиционным источникам информации; повышение эффективности самостоятельной работы; появляются совершенно новые возможности для творчества.

Родителям - возможность участвовать в процессе обучения, начиная от контроля уровня успеваемости, заканчивая участием в совместных проектах.

ОЦЕНКА УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Реализация педагогического проекта начинается с организации входящей диагностики. Мониторинг стартовых результатов учащихся планирую провести к концу первого месяца обучения в каждом классе(7-11)в два этапа:

По окончании каждого этапа реализации проекта планирую провести повторную диагностику.

Оценка рисков

Пассивность учащихся, недопонимание правил построения интеллект-карт слабыми учащимися.

Дальнейшее развитие проекта

По окончании проекта деятельность по использованию интеллект-карт должна быть продолжена. Разработанная программа факультатива по обучению составлению интеллект-карт позволит обучать ежегодно новое число учащихся. Разработанное методическое пособие по использованию метода интеллект-карт при обучению физике позволит распространить опыт работы среди педагогов школы и города на педагогических советах и городских семинарах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

М.Е. Бершадский «Применение интеллект-карт в образовании» http://bershadskiy.ru;

Бьюзен Т. и Б. Супермышление / Т. и Б. Бьюзен; пер. с англ. Е.А. Самсонов. 4 -е изд.: «Попурри», 2007 г.

Бьюзен Т. Суперпамять. Мн.: ООО «Попурри», 2003 г.

Бьюзен Т. Суперинтеллект. Мн.: ООО «Попурри», 2005г.

sch135.pskovedu.ru

5. ПРИЛОЖЕНИЯ

5.1. Интеллект карта для изучения метода;

5.2. Интеллект карта для обобщения материала по теме «Электрический ток»;

5.3. Интеллект карта для изучения материала по теме «Электризация тел»;

5.4. Интеллект карта «Расчёт параметров цепи электрического тока»;

5.5. Диагностика мотивации учащихся к изучению физики.

Приложение 1

Интеллект – карта

на уроках физики

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

ОПРОСНИК

на определение мотивации обучения физике учащихся в основной школе

На, какую оценку Вы хотели бы учиться по физике

а) на отлично; б) на хорошо; в) на удовлетворительно; г) не знаю.

Как Вы относитесь к такому предмету как физика?

а) не выделяю физику среди других предметов; б) нравится больше других предметов; в) не интересуюсь физикой; г) отношение пока не определилось.

Какой из названных предметов кажется Вам наиболее трудным?

а) математика; б) литература; в) иностранный язык; г) физика; д) история;

4. Нужно ли увеличить число уроков по физике?

а) нужно; б) оставить, как есть; в) нужно сократить; г) не знаю.

Что Вам нравится при изучении физики?

а) решение задач; б) демонстрация опытов учителем; в) чтение учебника дома; г) рассказ учителем нового материала; д) выполнение опытов;

6.Любите ли Вы решать задачи по физике?

а) очень; б) люблю; в) не очень люблю; г) не люблю.

7.Какие задачи Вы любите решать?

а) трудные; б) не очень трудные; в) легкие; г) никакие.

8.Какую из задач Вы выбрали бы для решения на контрольной работе?

а) уже решенную в классе или дома; б) экспериментальную; в) новую интересную задачу; г) количественную, на выполнение расчетов; д) не знаю.

9.Какое домашнее задание Вы предпочитаете выполнять?

а) чтение учебника; б) решение задач; в) составление задач; г) изготовление простых устройств, моделей; д) поиск информации о проявлении законов физики в жизни.

10.Нравятся ли Вам уроки, на которых рассматриваются вопросы охраны здоровья с позиций законов физики?

а) Бесспорно, да; б) Скорее да, чем нет; в) Скорее нет, чем да; г) Не нравятся; д) затрудняюсь ответить.

11.Что побуждает Вас учить физику?

а) нажим учителя и родителей; б) необходимость получить оценку; в) желание изучить физические явления; г) желание знать больше, чтобы преуспеть в жизни; д) интерес к новому знанию.

12. На каком уроке Вам интересно?

а) на контрольной работе; б) на лабораторной работе; в) на уроке решения задач; г) на уроке изучения нового материала; д) не знаю.

При ответах на данный тест допустим выбор нескольких вариантов ответов на один вопрос (1-3).

Ключ к тесту на определение мотивации обучения физике.

| вопрос | а | б | в | г | д |

| 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 |

| 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 |

| 3 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 |

| 4 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 |

| 5 | 10 | 1 | 5 | 5 | 10 |

| 6 | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 |

| 7 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 |

| 8 | 1 | 5 | 10 | 5 | 1 |

| 9 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 |

| 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 |

| 11 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 |

| 12 | 5 | 10 | 5 | 10 | 1 |

Баллы, набранные учащимися, суммируются. По сумме баллов определяется уровень мотивации.

До 70 баллов – внешняя мотивация

От 71 до 110 баллов –социальная мотивация

Выше 110 баллов – внутренняя мотивация.

16