Формирование естественнонаучной грамотности

на уроках биологии.

Современные образовательные стандарты диктует нам новые задачи образования. Воспитание и обучение грамотных людей - важная задача современной школы, но ещё важнее - воспитание и обучение функционально грамотных людей. Естественнонаучная грамотность является частью функциональной грамотности, наряду с математической, читательской и финансовой грамотностью. Естественнонаучная грамотность - это способность человека занимать активную гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться естественнонаучными идеями. Среди компетентностей, определяющих естественнонаучную грамотность, нужно выделить следующие:

научно объяснять явления;

оценивать и планировать научные исследования;

научно интерпретировать данные и доказательства.

В основе разработки стандартов нового поколения лежит системно-деятельностный подход. Он способствует выделению основных результатов обучения и воспитания и составляет навигацию проектирования универсальных учебных действий, которыми должны овладеть учащиеся.

Формирование универсальных учебных действий складывается по формуле: от действия к мысли. Универсальные учебные действия обеспечивают способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта, а не только освоения учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. Для формирования естественнонаучной грамотности у обучающихся на уроках биологии мною активно разрабатываются и применяются практико-ориентированные задачи в формате PISA. Подобные задания мною используются в качестве диагностических работ на уроках систематизации и обобщения знаний, на уроках комплексного применения знаний и в виде проблемных ситуаций в процессе получения первичных знаний.

ОПЫТ ВАН ГЕЛЬМОНТА

Древние греки считали, что растения питаются так же, как животные. Только растения перевёрнуты вниз «головой». У животных рот находится сверху и впереди, а у растений «рот» (корень) – снизу. Растения «откусывают» и «проглатывают» «жирные» частицы почвы (гумус), пока почва не станет совсем бесплодной. Около 400 лет назад известный голландский ученый ван Гельмонт провёл следующий эксперимент. Он взял около 80 кг сухой земли в кадке и в неё посадил ветвь ивы весом 2 кг. В течение пяти лет естествоиспытатель выращивал её, поливая только дождевой водой. За это время вес ивы увеличился до 76,5 кг, а вес земли уменьшился всего на несколько десятков граммов.

1.Подтвердил или опроверг гумусную теорию питания растений ван Гельмонт? Свой ответ поясните.

2.Какой вывод из опыта можно сделать с позиций сегодняшних знаний о росте и развитии растений?

1) Ива растет благодаря воде, которая накапливается в ней.

2) Рост ивы определяется характером и составом почвы, в которой оно находится.

3) Материал, из которого выросло дерево, изначально находился в исходной ветке.

4) Данный опыт не позволяет выявить главную причину образования материала, из которого выросло дерево.

3.По результату своего эксперимента ван Гельмонт сделал следующий вывод: «Растение выросло только за счёт дождевой воды». Это позволило считать его основателем водной теории питания растений. В чём была ошибка естествоиспытателя?

Фотосинтез

Фотосинтез – это процесс синтеза зелёными растениями органических веществ из неорганических при помощи света. В общем виде схема процесса фотосинтеза выглядит так: углекислый газ + вода → глюкоза + кислород. Евгения решила измерить скорость фотосинтеза у растения элодеи. Элодея – водное растение, поэтому Евгения поместила его в стакан с водой и закрыла элодею стеклянной воронкой. Горлышко воронки Евгения накрыла стеклянной пробиркой. В качестве источника света Евгения использовала лампу.

1.Как можно измерить скорость фотосинтеза в таком эксперименте? Выберите все верные ответы.

1) Считать количество пузырьков кислорода, поднимающихся от элодеи.

2) Взвесить элодею до эксперимента и через час после него, разницу масс считать количеством наработанной глюкозы.

3) Измерять кислотность воды, в которой элодея находится и фотосинтезирует. 4) Измерить объём воздушной камеры в пробирке после эксперимента.

5) Отметить уровень воды в стакане до эксперимента и через час после него, по падению уровня воды определить её расход.

2. Евгения решила измерить, как влияет интенсивность освещения на скорость фотосинтеза у растения элодеи. Элодея – водное растение, поэтому Евгения поместила два растения в стаканы с водой и накрыла их стеклянными воронками. На горлышки обеих воронок Евгения надела стеклянные пробирки. Таким образом, у неё получилось две одинаковые модели для эксперимента. В качестве источника света Евгения использовала лампу. В качестве критерия интенсивности фотосинтеза Евгения решила взять количество пузырьков кислорода, выделяемых элодеей.

3. Какая из схем эксперимента позволит Евгении оценить влияние интенсивности освещения на скорость фотосинтеза? Укажите верный ответ.

1) Сравнить количество пузырьков кислорода при различном удалении лампы от стакана с элодеей (на расстояниях 50 см и 200 см).

2) Сравнить количество пузырьков кислорода при использовании лампы накаливания или люминесцентной лампы с одинаковыми мощностями и световыми температурами.

3) Сравнить количество пузырьков кислорода при освещении стакана с разных сторон (спереди и сзади).

4) Сравнить количество пузырьков кислорода при различном времени освещения стакана (30 мин. и 40 мин.).

«Воздушное питание» растений

Растениям, кроме воды и минеральных солей, требуются углерод, азот и многие другие химические элементы, необходимые для построения органических веществ, являющихся основой любого растительного организма. Началом изучения процессов образования органических веществ у растений стали опыты Д. Пристли (1733–1804).

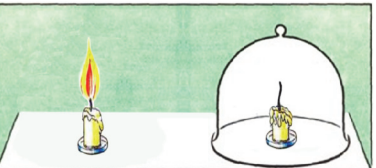

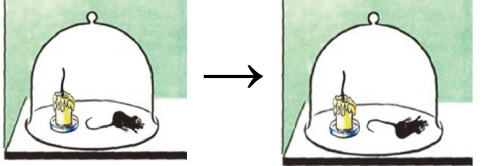

Учёный поместил свечу под герметический стеклянный колпак, и через непродолжительное время свеча погасла. В тот момент объяснить прекращение горения свечи учёный не смог.

Предположите, почему Д. Пристли не смог объяснить причину, по которой свеча погасла.

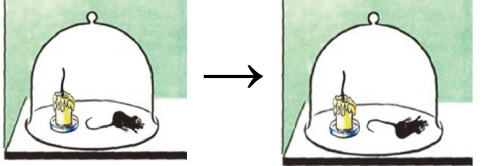

Исследователь продолжил свои эксперименты. Он поместил мышь под тот стеклянный колпак, в котором только что потухла свеча. Через непродолжительное время животное погибло.

Какое предположение мог бы сделать Д. Пристли на основании опыта с мышью?

1) Мышь погибла от страха.

2) Мышь погибла от перегревания, так как стекло задерживает тепло.

3) Мышь погибла от воздуха, в котором почти отсутствовал кислород. 4) Мышь погибла от отсутствия пищи под стеклянным колпаком

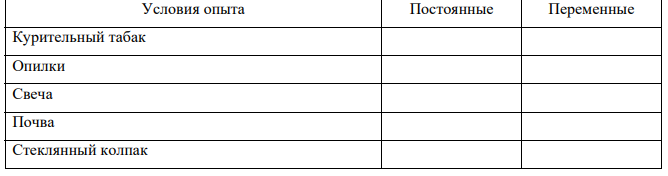

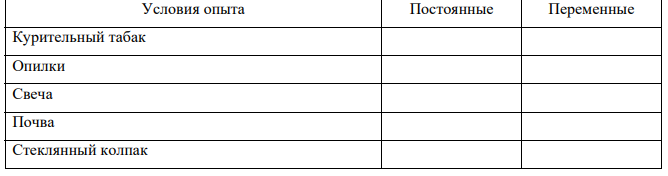

Следующим шагом в исследовании был поиск условий для выживания мыши под колпаком, под которым во время предыдущего эксперимента погасла свеча. Для этого Д. Пристли освещал колпак, помещал под него различные предметы и вещества. Что в условиях опыта Пристли менял, а что оставлял неизменным?

Д. Пристли исследовал причину смерти мыши под колпаком. Он взял два стеклянных колпака. Под один он поместил только мышь, а под другой – мышь и растение. Без растения мышь быстро погибла в течение нескольких часов, а мышь под колпаком с растением прожила несколько дней.

Какой вывод мог сделать Пристли из результата своего эксперимента?