Тема: Гидро- и пневмопривод

Гидроприводом называется совокупность устройств, предназначенных для приведения в движение механизмов и машин посредством рабочей жидкости, находящейся под давлением, с одновременным выполнением функций регулирования и реверсирования скорости движения выходного звена гидродвигателя.

Гидроприводы могут быть двух типов: гидродинамические и объемные. В гидродинамических приводах используется в основном кинетическая энергия потока жидкости. В объемных гидроприводах используется потенциальная энергия давления рабочей жидкости.

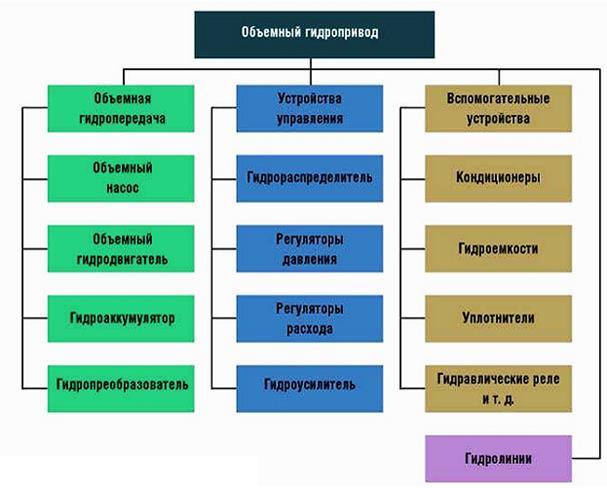

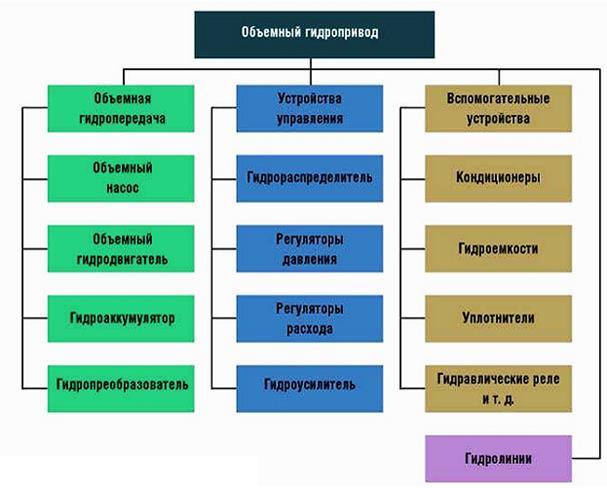

Объемный гидропривод состоит из гидропередачи, устройств управления, вспомогательных устройств и гидролиний (рисунок 1).

Рисунок 1 - Состав объемного гидропривода

Объемная гидропередача, являющаяся силовой частью гидропривода, состоит из:

- объемного насоса (преобразователя механической энергии приводящего двигателя в энергию потока рабочей жидкости);

- объемного гидродвигателя (преобразователя энергии потока рабочей жидкости в механическую энергию выходного звена);

- гидроаккумулятора (гидроемкости, предназначенные для аккумулирования энергии рабочей жидкости, находящейся под давлением, с целью последующего ее использования для приведения в работу гидродвигателя);

- гидропреобразователя - объемной гидромашины для преобразования энергии потока рабочей жидкости с одними значениями давления р и расхода Q в энергию другого потока с другими значениями р и Q.

Устройства управления предназначены для управления потоком или другими устройствами гидропривода. При этом под управлением потоком понимается изменение или поддержание на определенном уровне давления и расхода в гидросистеме, а также изменение направления движения потока рабочей жидкости.

К устройствам управления относятся:

- гидрораспределители, служащие для изменения направления движения потока рабочей жидкости, обеспечения требуемой последовательности включения в работу гидродвигателей, реверсирования движения их выходных звеньев и т.д.;

- регуляторы давления (предохранительный, редукционный, переливной и другие клапаны), предназначенные для регулирования давления рабочей жидкости в гидросистеме;

- регуляторы расхода (делители и сумматоры потоков, дроссели и регуляторы потока, направляющие клапаны), с помощью которых управляют потоком рабочей жидкости;

- гидравлические усилители, необходимые для управления работой насосов, гидродвигателей или других устройств управления посредством рабочей жидкости с одновременным усилением мощности сигнала управления.

Вспомогательные устройства обеспечивают надежную работу всех элементов гидропривода. К ним относятся:

- кондиционеры рабочей жидкости (фильтры, теплообменные аппараты и др.);

- уплотнители, обеспечивающие герметизацию гидросистемы;

- гидравлические реле давления;

- гидроемкости (гидробаки и гидроаккумуляторы рабочей жидкости) и др.

Состав вспомогательных устройств устанавливают исходя из назначения гидропривода и условий, в которых он эксплуатируется.

Гидролинии (трубы, рукава высокого давления, каналы и соединения) предназначены для прохождения рабочей жидкости по ним в процессе работы объемного гидропривода. В зависимости от своего назначения гидролинии, входящие в общую гидросистему, подразделяются на всасывающие, напорные, сливные, дренажные и гидролинии управления.

Классификация гидроприводов

В зависимости от конструкции и типа входящих в состав гидропередачи элементов объемные гидроприводы можно классифицировать по нескольким признакам.

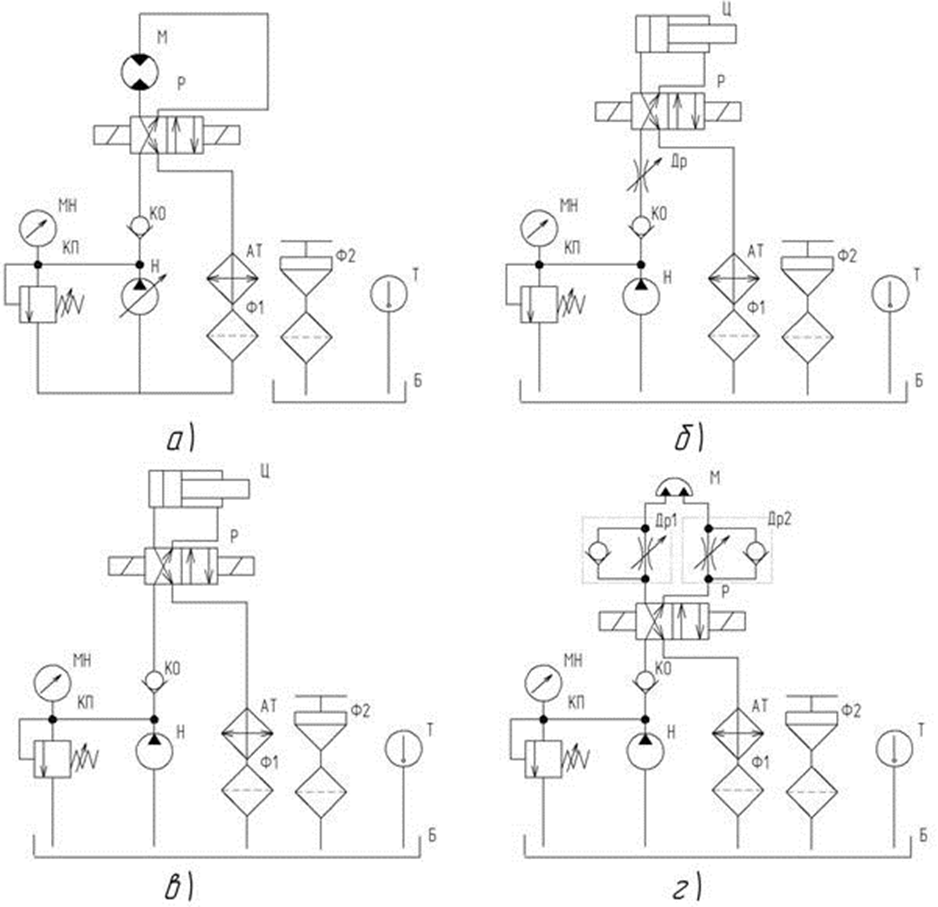

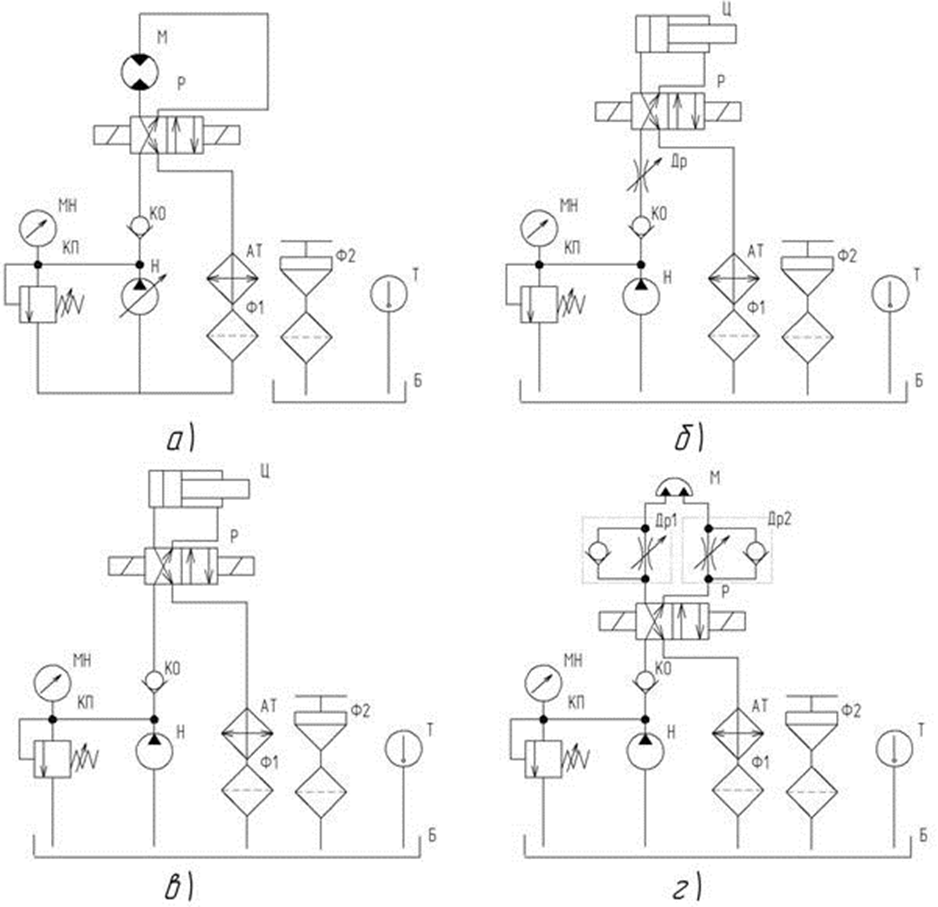

Рисунок 2 – Схемы гидроприводов: а) с объемным регулированием;

б) с дроссельным регулированием; в) нерегулируемый; г) с дроссельным

регулированием рабочего и холостого ходов

1. По характеру движения выходного звена гидродвигателя:

- гидропривод вращательного движения (рисунок 2, а), когда в качестве гидродвигателя применяется гидромотор, у которого ведомое звено (вал или корпус) совершает неограниченное вращательное движение;

- гидропривод поступательного движения (рисунок 2, б, в), у которого в качестве гидродвигателя применяется гидроцилиндр - двигатель с возвратно-поступательным движением ведомого звена (штока поршня, плунжера или корпуса);

- гидропривод поворотного движения (рисунок 2, г), когда в качестве гидродвигателя применен поворотный гидроцилиндр, у которого ведомое звено (вал или корпус) совершает возвратно-поворотное движение на угол, меньший 360.

2. По возможности регулирования:

- регулируемый гидропривод, в котором в процессе его эксплуатации скорость выходного звена гидродвигателя можно изменять по требуемому закону. В свою очередь регулирование может быть дроссельным (рисунок 2, б, г), объемным (рисунок 2, а), объемно-дроссельным или изменением скорости двигателя, приводящего в работу насос. Регулирование может быть ручным или автоматическим. В зависимости от задач регулирования гидропривод может быть стабилизированным, программным или следящим.

- нерегулируемый гидропривод, у которого нельзя изменять скорость движения выходного звена гидропередачи в процессе эксплуатации.

3. По схеме циркуляции рабочей жидкости:

- гидропривод с замкнутой схемой циркуляции (рисунок 2, а), в котором рабочая жидкость от гидродвигателя возвращается во всасывающую гидролинию насоса. Гидропривод с замкнутой циркуляцией рабочей жидкости компактен, имеет небольшую массу и допускает большую частоту вращения ротора насоса без опасности возникновения кавитации, поскольку в такой системе во всасывающей линии давление всегда превышает атмосферное. К недостаткам следует отнести плохие условия для охлаждения рабочей жидкости, а также необходимость спускать из гидросистемы рабочую жидкость при замене или ремонте гидроаппаратуры;

- гидропривод с разомкнутой системой циркуляции (рисунок 5.3, б, в, г), в котором рабочая жидкость постоянно сообщается с гидробаком или атмосферой. Достоинства такой схемы - хорошие условия для охлаждения и очистки рабочей жидкости. Однако такие гидроприводы громоздки и имеют большую массу, а частота вращения ротора насоса ограничивается допускаемыми (из условий бескавитационной работы насоса) скоростями движения рабочей жидкости во всасывающем трубопроводе.

4. По источнику подачи рабочей жидкости:

- насосные гидроприводы, в которых рабочая жидкость подается в гидродвигатели насосами, входящих в состав этих гидроприводов;

- аккумуляторные гидроприводы, в которых рабочая жидкость подается в гидродвигатели из гидроаккумуляторов, предварительно заряженных от внешних источников, не входящих в состав данных гидроприводов;

- магистральные гидроприводы, в которых рабочая жидкость подается к гидродвигателям от специальной магистрали, не входящей в состав этих приводов.5.5Преимущества и недостатки гидропривода

Широкое распространение гидропривода объясняется тем, что этот привод обладает рядом преимуществ перед другими видами приводов машин:

1) Бесступенчатое регулирование скорости движения выходного звена гидропередачи и обеспечение малых устойчивых скоростей. Минимальная угловая скорость вращения вала гидромотора может составлять 2…3 об/мин.

2) Небольшие габариты и масса. Время разгона, благодаря меньшему моменту инерции вращающихся частей не превышает долей секунды в отличие от электродвигателей, у которых время разгона может составлять несколько секунд.

3) Высокое быстродействие и частое реверсирование движения выходного звена гидропередачи. Например, частота реверсирования вала гидромотора может быть доведена до 500, а штока поршня гидроцилиндра даже до 1000 реверсов в минуту. В этом отношении гидропривод уступает лишь пневматическим инструментам, у которых число реверсов может достигать 1500 в минуту.

4) Простота автоматизации работы гидрофицированных механизмов, возможность автоматического изменения их режимов работы по заданной программе.

5) Автоматическая защита гидросистем от вредного воздействия перегрузок благодаря наличию предохранительных клапанов.

6) Хорошие условия смазки трущихся деталей и элементов гидроаппаратов, что обеспечивает их надежность и долговечность. Так, например, при правильной эксплуатации насосов и гидромоторов срок их службы доведен в настоящее время до 5…10 тыс. ч работы под нагрузкой. Гидроаппаратура может не ремонтироваться в течение долгого времени (до 10…15 лет).

7) Простота преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное и возвратно-поворотные без применения каких-либо механических передач, подверженных износу.

Гидроприводу присущи и недостатки, которые ограничивают его применение:

1) Изменение вязкости применяемых жидкостей от температуры, что приводит к изменению рабочих характеристик гидропривода и создает дополнительные трудности при эксплуатации гидроприводов (особенно при отрицательных температурах).

2) Утечки жидкости из гидросистем, которые снижают КПД привода, вызывают неравномерность движения выходногозвена гидропередачи, затрудняют достижение устойчивой скорости движения рабочего органа при малых скоростях.

3) Необходимость изготовления многих элементов гидропривода по высокому классу точности для достижения малых зазоров между подвижными и неподвижными деталями, что усложняет конструкцию и повышает стоимость их изготовления.

4) Взрыво- и огнеопасность применяемых минеральных рабочих жидкостей.

5) Невозможность передачи энергии на большие расстояния из-за больших потерь на преодоление гидравлических сопротивлений и резкое снижение при этом КПД гидросистемы.

Со многими из этих недостатков можно бороться. Например, стабильность вязкости при изменении температуры достигается применением синтетических рабочих жидкостей. Окончательный выбор типа привода устанавливается при проектировании машин по результатам технико-экономических расчетов с учетом условий работы этих машин. Гидропривод, тем не менее, имеет преимущества по сравнению с другими типами приводов там, где требуется создание значительной мощности, быстродействие, позиционная точность исполнительных механизмов, компактность, малая масса, высокая надежность работы и разветвленность привода.

Нерегулируемые и регулируемые объемные гидроприводы

Регулируемый гидропривод в отличие от нерегулируемого позволяет изменять скорость движения выходного звена. Гидроприводы, используемые в технике, должны обеспечивать заданные параметры работы, в том числе скорости выходных звеньев, поэтому большинство современных гидроприводов являются регулируемыми.

К регулируемым объемным гидроприводам следует отнести: гидроприводы, в которых имеется возможность непосредственного управления скоростью выходного звена; гидроприводы со стабилизацией скорости выходного звена; гидроприводы, в которых обеспечивается синхронное движение выходных звеньев нескольких гидродвигателей; следящие гидроприводы.

При рассмотрении гидроприводов необходимо иметь в виду, что изменение скорости выходного звена может быть обеспечено разными способами:

- дроссельное регулирование скорости;

- объемное (машинное) регулирование скорости;

-объемно-дроссельное регулирование скорости.

Гидроприводы с дроссельным регулированием

Дроссельный способ регулирования скорости движения выходного звена применяется в гидроприводах с нерегулируемыми гидромашинами. При этом изменение скорости выходного звена возможно за счет изменения расхода жидкости Q , поступающей в гидродвигатель. Поэтому в таких гидроприводах при подаче наcoca Qнчасть жидкости отводится в бак, минуя гидродвигатель. Основным управляющим элементом таких приводов является регулируемый гидродроссель. В зависимости от места установки регулируемого гидродросселя по отношению к гидродвигателю различают гидроприводы с параллельным и последовательным включением гидродросселя.

Пневматический привод (пневмопривод) — совокупность устройств, предназначенных для приведения в движение частей машин и механизмов посредством энергии сжатого воздуха.

Пневмопривод, подобно гидроприводу, представляет собой своего рода «пневматическую вставку» между приводным двигателем и нагрузкой (машиной или механизмом) и выполняет те же функции, что и механическая передача (редуктор, ремённая передача, кривошипно-шатунный механизм и т. д.). Основное назначение пневмопривода, как и механической передачи, — преобразование механической характеристики приводного двигателя в соответствии с требованиями нагрузки (преобразование вида движения выходного звена двигателя, его параметров, а также регулирование, защита от перегрузок и др.). Обязательными элементами пневмопривода являются компрессор (генератор пневматической энергии) и пневмодвигатель.

В зависимости от характера движения выходного звена пневмодвигателя (вала пневмомотора или штока пневмоцилиндра), и соответственно, характера движения рабочего органа пневмопривод может быть вращательным или поступательным. Пневмоприводы с поступательным движением получили наибольшее распространение в технике.

Принцип действия пневматических машин

В общих чертах, передача энергии в пневмоприводе происходит следующим образом:

Приводной двигатель передаёт вращающий момент на вал компрессора, который сообщает энергию рабочему газу.

Рабочий газ после специальной подготовки по пневмолиниям через регулирующую аппаратуру поступает в пневмодвигатель, где пневматическая энергия преобразуется в механическую.

После этого рабочий газ выбрасывается в окружающую среду, в отличие от гидропривода, в котором рабочая жидкость по гидролиниям возвращается либо в гидробак, либо непосредственно к насосу.

Многие пневматические машины имеют свои конструктивные аналоги среди объёмных гидравлических машин. В частности, широко применяются аксиально-поршневые пневмомоторы и компрессоры, шестерённые и пластинчатые пневмомоторы, пневмоцилиндры…

Воздух в пневмосистему поступает через воздухозаборник.

Фильтр осуществляет очистку воздуха в целях предупреждения повреждения элементов привода и уменьшения их износа.

Компрессор осуществляет сжатие воздуха.

Поскольку, согласно закону Шарля, сжатый в компрессоре воздух имеет высокую температуру, то перед подачей воздуха потребителям (как правило, пневмодвигателям) воздух охлаждают в теплообменнике (в холодильнике).

Чтобы предотвратить обледенение пневмодвигателей вследствие расширения в них воздуха, а также для уменьшения коррозии деталей, в пневмосистеме устанавливают влагоотделитель.

Ресивер служит для создания запаса сжатого воздуха, а также для сглаживания пульсаций давления в пневмосистеме. Эти пульсации обусловлены принципом работы объёмных компрессоров (например, поршневых), подающих воздух в систему порциями.

В маслораспылителе в сжатый воздух добавляется смазка, благодаря чему уменьшается трение между подвижными деталями пневмопривода и предотвращает их заклинивание.

В пневмоприводе обязательно устанавливается редукционный клапан, обеспечивающий подачу к пневмодвигателям сжатого воздуха при постоянном давлении.

Распределитель управляет движением выходных звеньев пневмодвигателя.

В пневмодвигателе (пневмомоторе или пневмоцилиндре) энергия сжатого воздуха преобразуется в механическую энергию.

Достоинства пневмопривода:

- в отличие от гидропривода — отсутствие необходимости возвращать рабочее тело (воздух) назад к компрессору;

- меньший вес рабочего тела по сравнению с гидроприводом (актуально для ракетостроения);

- меньший вес исполнительных устройств по сравнению с электрическими;

- возможность упростить систему за счет использования в качестве источника энергии баллона со сжатым газом, такие системы иногда используют вместо пиропатронов, есть системы, где давление в баллоне достигает 500 МПа;

- простота и экономичность, обусловленные дешевизной рабочего газа;

- быстрота срабатывания и большие частоты вращения пневмомоторов (до нескольких десятков тысяч оборотов в минуту);

- пожаробезопасность и нейтральность рабочей среды, обеспечивающая возможность применения пневмопривода в шахтах и на химических производствах;

- в сравнении с гидроприводом — способность передавать пневматическую энергию на большие расстояния (до нескольких километров), что позволяет использовать пневмопривод в качестве магистрального в шахтах и на рудниках;

- в отличие от гидропривода, пневмопривод менее чувствителен к изменению температуры окружающей среды вследствие меньшей зависимости КПД от утечек рабочей среды (рабочего газа), поэтому изменение зазоров между деталями пневмооборудования и вязкости рабочей среды не оказывают серьёзного влияния на рабочие параметры пневмопривода; это делает пневмопривод удобным для использования в горячих цехах металлургических предприятий.

Недостатки пневмопривода:

- нагревание и охлаждение рабочего газа в процессе сжатия в компрессорах и расширения в пневмомоторах; этот недостаток обусловлен законами термодинамики, и приводит к следующим проблемам:

а) возможность обмерзания пневмосистем;

б) конденсация водяных паров из рабочего газа, и в связи с этим необходимость его осушения;

- высокая стоимость пневматической энергии по сравнению с электрической (примерно в 3-4 раза), что важно, например, при использовании пневмопривода в шахтах;

- ещё более низкий КПД, чем у гидропривода;

- низкие точность срабатывания и плавность хода;

- возможность взрывного разрыва трубопроводов или производственного травматизма, из-за чего в промышленном пневмоприводе применяются небольшие давления рабочего газа (обычно давление в пневмосистемах не превышает 1 МПа, хотя известны пневмосистемы с рабочим давлением до 7 МПа — например, на атомных электростанциях), и, как следствие, усилия на рабочих органах значительно ме́ньшие в сравнении с гидроприводом). Там, где такой проблемы нет (на ракетах и самолетах) или размеры систем небольшие, давления могут достигать 20 МПа и даже выше.

- для регулирования величины поворота штока привода необходимо использование дорогостоящих устройств — позиционеров.

Пневмоприводы с поступательным движением

По характеру воздействия на рабочий орган пневмоприводы с поступательным движением бывают:

- двухпозиционные, перемещающие рабочий орган между двумя крайними положениями;

- многопозиционные, перемещающие рабочий орган в различные положения.

По принципу действия пневматические приводы с поступательным движением бывают:

- одностороннего действия, возврат привода в исходное положение осуществляется механической пружиной;

- двухстороннего действия, перемещающие рабочий орган привода осуществляется сжатым воздухом.

По конструктивному исполнению пневмоприводы с поступательным движением делятся на:

- поршневые, представляющие собой цилиндр, в котором под воздействием сжатого воздуха либо пружины перемещается поршень (возможны два варианта исполнения: в односторонних поршневых пневмоприводах рабочий ход осуществляется за счёт сжатого воздуха, а холостой за счёт пружины; в двухсторонних — и рабочий, и холостой ходы осуществляются за счёт сжатого воздуха);

- мембранные, представляющие собой герметичную камеру, разделённую мембраной на две полости; в данном случае цилиндр соединён с жёстким центром мембраны, на всю площадь которой и производит действие сжатый воздух (также, как и поршневые, выполняются в двух видах — одно- либо двухстороннем).

- сильфонные применяются реже. Практически всегда одностороннего действия: усилие возврата может создаваться как упругостью самого сильфона, так и с использованием дополнительной пружины.