СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Географические открытия новейшего времени

Изучение Антарктиды, Арктики и Мирового океана.

Просмотр содержимого документа

«Изучение Антарктиды»

Исследование Антарктиды

Уилкинс: первые полеты над Южным материком

После окончания первой мировой войны «штурм» ледяного континента продолжался. Френсис Уайлд, участник первых экспедиций англичанина Роберта Скотта, австралийца Дугласа Моусона и трех походов Шеклтона (по плану, выработанному Шеклтоном), продолжил исследование атлантического побережья материка, простирающегося к востоку от моря Уэдделла. «Куэст» прошел на юго-восток до 69° 18' ю. ш., 17° 11' в. д., а затем повернул на запад, следуя вдоль кромки льда, очень близко от той части Антарктиды, которую норвежцы позднее назвали Землей Королевы Мод. Однако Уайлд нигде не видел признаков суши.

«Куэст» двинулся на север и вернулся к Южной Георгии.

Не решив основной задачи, Уайлд все же собрал ценные океанографические сведения. Он определил границы и характер пакового льда на протяжении около 4,5 тыс. км приблизительно от 17° в. д. до 52° з. д.— в полосе между 63 и 70° ю. ш.

В дальнейшем, начиная с 1928 г., в исследовании Антарктиды очень большую роль сыграли самолеты различных типов. С их помощью на берегах Антарктиды был сделан ряд важных открытий. Начало изучению материка с воздуха положил австралийский летчик Джордж Хуберт Уилкинс, после работ в Арктике «перебросившийся» на Антарктику. В начале ноября 1928 г. он организовал базу на о. Десепшен1, а 20 декабря выполнил первую воздушную разведку Антарктического п-ова до 71°20/ ю. ш., 64°15' з. д. Во время полета Уилкинс дважды пересек почти весь шельфовый ледник Ларсена2 (длина более 800 км), выявив его значительные размеры, открыл часть восточного берега Антарктического п-ова и внутреннее плато

высотой 1500 — 1800 м. С борта самолета Уилкинсу показалось, что под ним находится островная группа, разделенная четырьмя «каналами». За самым длинным на юге он обнаружил куполообразный о. Херста, принятый им за берег континента («Земля Херста»). Позднее выяснилось, что «каналы» — это глубокие долины, заполненные ледниками, а «земля» — небольшой остров.

В следующее лето Уилкинс исследовал море Беллинсгаузена на английском океанографическом судне «Уильям. Скорсби». 29 декабря 1929 г., когда судно находилось на 68° ю. ш., 75° з. д., он совершил на гидросамолете полет на юг и выяснил, что «Земля Шарко» — Не часть Материка, а

остров.

Первая экспедиция Бэрда

Американский морской офицер Ричард Бэрд на двух судах с четырьмя самолетами на борту подошел к восточному краю Ледяного барьера Росса в начале января 1929 г. и в Китовой бухте построил лагерь Литл-Америка («Маленькая Америка»). В конце того же месяца он вылетел на восток, к Земле Эдуарда VII и установил, что это полуостров.

В начале ноября участник экспедиции геолог Лоуренс Гулд с пятью спутниками отправился в поход на собачьих упряжках. Основная цель — исследовать горы Куин-Мод, открытые Руалом Амундсеном в 1911 г. Поверхность шельфового ледника Росса, по которому двигался отряд, как вскоре обнаружил Гулд, начала подниматься; через некоторое время выяснилось: лед обтекает какое-то поднятие. Этот сводоиодобный клочок суши позже получил название сначала острова, а затем возвышенности Рузвельта (высота до 550 м). Далее к югу Гулд закартировал более 300 км восточной окраины шельфового ледника Росса близ вершины. (В 1961 г. этот отрезок назван Берегом Гулда.)

20 декабря отряд достиг подножия гор Куин-Мод и открыл устья крупных ледников, названных в честь Леверетта, Роберта Скотта и Амундсена.

Пока Гулд находился в походе, Бэрд провел две важных воздушных рекогносцировки: 28—29 ноября 1929 г. он совершил первый полет от Литл-Америки до Южного полюса (1300 км) и благополучно вернулся обратно. На этом маршруте он обнаружил группу широко разбросанных гор и нунатаков1, поднимающихся над Полярным плато у 85° 40' ю. ш. (горы Гросвенор), а несколько южнее — значительное скопление вершин и пиков (горы Хейс). Во время второго полета 5 декабря Бэрд открыл шельфовый ледник Салзбергер и одноименный залив, почти в 200 км восточнее большую горную цепь Эдсел-Форд с крупным ледником и еще один залив (Пол-Блок), забитый льдом. Съемки, выполненные с самолета в течение всей экспедиции, охватили около 0,5 млн. км2 неведомых дотоле пространств «ледяного» материка.

Моусон: открытие антарктических земель

В конце декабря 1929 г. к Южному полярному кругу близ 73° в. д. "подошло парусно-моторное судно «Дискавери» с членами второй экспедиции Д. Моусона на борту. Моусон доказал, что отдельные острова, земли и берега, обнаруженные ранее другими исследователями и открытые им самим, представляют собой части побережья Антарктиды длиной более 1 тыс. км. Второе плавание «Дискавери» (капитан К. Маккензи) началось 4 января 1931 г. близ 160° в. д. Участок осмотренного побережья Антарктиды до 142° в. д. Моусон назвал Берегом Георга ,У. Оттуда судно направилось на запад. Моусон обнаружил высокий остров, напоминающий по форме восьмерку,— о. Боумен, у 103° в. д.

11 февраля Моусон открыл большой залив, окрестив его Маккензи, а входной и выходной мысы — Дарили и Эймери. (В 60-х гг. это название распространено на весь широкий гаельфовый ледник в вершине залива Прюдс.) По чистой воде судно направилось к западу вдоль берега: Моусон высаживался в двух пунктах, нанес на карту участок длиной около 600 км и обнаружил далее к югу несколько хребтов и пиков — горы Фрам-нес, до 1550 м высоты. У побережья близ 61° в. д. он заснял группу скалистых островков.

19 февраля от 57° в. д. «Дискавери» повернул к северу, в Австралию, завершив последнее свое антарктическое плавание. Основное достижение экспедиции состояло в картографическом изображении (в ряде пунктов, правда, неточном и зачастую приближенном) побережья Антарктиды на протяжении более 5,5 тыс. км.

Норвежские исследователи Антарктиды

Относительно других участков Южного материка, открытых ранее к западу от Земли Эндерби, оставались, однако, сомнения: считать ли их островами или частями континента? К разрешению этого вопроса в 1929 г. приступили норвежцы, совмещавшие исследовательские работы с промысловой разведкой и поисками пунктов, пригодных ДЛЯ организации баз китобойного флота. В начале декабря к Антарктиде у 50° в. д. подошло промысловое судно «Норвегия»'2 (285 т, капитан Нильс Ларсен). На Порту корабля находилась экспедиция, возглавляемая Я. Рисер-Ларсеном.

Суммарная протяженность береговой линии Антарктиды, открытой Рисер-Ларсеном за два летних сезона, составила более 2 тыс. км. Конечно, в этом секторе оставались значительные перерывы, восполненные позднейшими исследователями ледяного материка. Впрочем, еще в марте 1931 г. капитан норвежской китовой фабрики «Се-вилла» X. Хальворсен видел побережье близ 14° в. д., окаймленное шельфовым ледником с отвесными обрывами, получившее имя принцессы Астрид.

Норвежский китобойный магнат Ларе Кристенсен организовал и финансировал девять китобойных экспедиций в Антарктику, в том числе на танкере «Торсхавн», доставлявшем судам топливо и забиравшем от них китовый жир. Пилотом Альфом Гуннестадом, был открыт и обследован на протяжении более 300 км край материкового лед-пикового покрова между 81° 24' и 87° 43' в. д. Л. Кристенсен, руководивший плаванием, назвал его в честь бельгийской королевской четы Берегом Леопольда и Принцессы Астрид.

В следующем году «Торсхавн» (капитан Клариус Антон Мик-келъсен) подошел к материку близ 78° в. д."и обнаружил бухту, присвоив ей имя Ранвик, а несколько западнее скалистое побережье.

Усилиями ряда норвежских экспедиций, в основном Ри-сер-Ларсе1га и Кристенсена, была обследована и нанесена на карту (правда, с большими неточностями) береговая линия протяженностью почти 3 тыс. км. Эта часть «ледового» материка получила название Земли Королевы Мод.

Раймилл и Ричер

Британская экспедиция Джона Раймилла на шхуне «Пенола», исследовавшая Антарктический п-ов в 1935— 1937 гг., подтвердила и расширила наблюдения Л. Элсуорта над рельефом этой части континента.

Раймилл и его летчики окончательно доказали, что она представляет собой наиболее выдвинутый к северу, длинный и узкий полуостров Антарктиды, расположенный между морями Уэдделла и Беллинсгаузена. Экспедиция засняла более 700 км его западного побережья и открыла небольшой шельфовый ледник в заливе Мар-герит, близ 68° ю. ш. По наблюдениям летчиков и материалам съемки санной партии, Земля Александра I оказалась гораздо больше, чем показано на прежних картах. Она отделена от материка длинным и узким проливом1, получившим имя короля Георга VI. Раймилл проследил это понижение, заполненное льдом, на две трети длины.

Претендуя на часть Антарктиды, гитлеровская Германия послала к берегу материка секретную экспедицию на корабле «Швабенланд» под начальством Альфреда Ричера. С 20 января по начало февраля 1939 г. ее участники с воздуха обследовали приморскую полосу Земли Королевы Мод приблизительно между 20° в. д. и 11° 30' з. д., шириной до 500 км, и охватили аэрофотосъемкой территорию около 0,6 млн. км2, назвав ее «Нойшвабенланд» («Новая Швабия»). В 200—300 км от берега они открыли горную страну, протянувшуюся более чем на 500 км, состоящую из ряда параллельных хребтов высотой свыше 3 тыс. м, некоторые вершины поднимались над ледниками на 1—2 тыс. м. Из этих хребтов мы упомянем (с востока на запад) массив Вольтат, горы Мюлиг-Хофман и Свер-друнфьелла. На западе немцы усмотрели и засняли верховье долины гигантского ледника, позднее названного Ютульстреумен, а за ним покрытое льдом плоскогорье Ричера.

Две последние экспедиции Бэрда

В 1939—1941 гг. в Антарктиде работала Третья американская экспедиция Бэрда, разделенная им на два отряда: западный вновь базировался на Литл-Америке, для восточного же предстояло выбрать место в 3 тыс. км к востоку.

Одним из главных результатов экспедиций Бэрда был сравнительно детальный осмотр береговой линии Западной и Восточной Антарктиды на протяжении 1 тыс. и 2,7 тыс. км соответственно; всего же за 64 полета удалось сфотографировать около 18 тыс. км побережья континента, что составляет 60% протяженности его берегов. В итоге общие очертания «ледяного» материка приняли ту форму, которая изображается на картах нашего времени. Однако основная часть территории Антарктиды продолжала оставаться «белым пятном», стереть которое еще предстояло позднейшим исследователям.

Работы Ронне и Евера

Почти одновременно с Бэрдом проводила работы другая исследовательская экспедиция1 США, также добившаяся крупных географических успехов. Ее возглавлял капитан флота Ф. Ронне. Экспедиция Ронне исследовала «белое пятно» в антарктическом I вкторе между 35 и 80° з. д. площадью 1,7 млн. км2, причем на Половине этой территории он и его сотрудники оказались первооткрывателями. Они впервые получили сравнительно верное представление о размерах шельфового ледника Ронне, установив его западную и южную границы.

В конце января 1950 г. к Берегу Принцессы Марты подошел небольшой буксирный ледокол «Норсель» с норвежско-британское шведской экспедицией Юна Евера. Сотрудники экспедиции (в особенности шведский гляциолог Стиг Вальтер Шютт) бегло обследовали и нанесли на карту горы Свер-друпфьелла (у 1° в. д.), участками на протяжении' 100 км возвышающиеся над окружающей местностью в виде обрывистых стен высотой до 1 тыс. м. А западнее они засняли два широких хребта длиной 120—130 км, разделенных крупным ледником.

Летчики экспедиции во главе с англичанином Д. Уэлфордом, воспользовавшись хорошей погодой в конце декабря 1951 г.— начале января 1952 г., засняли около 0,5 млн. км2 территории в пределах 3° в. д.— 21° з. д. При этом впервые оконтурена большая часть шельфового ледника Рисер-Ларсена (впоследствии выяснилось, что он занимает третье место среди аналогичных образований материка — 91 тыс. км2.

Исследования при подготовке Международного геофизического года

Международным геофизическим годом (МГГ) называется период "(не обязательно годичный) одновременных комплексных исследований глобальных геофизических процессов средствами и научными силами разных стран по согласованной программе и единой методике. Для МГГ устанавливался срок полтора года — с 1 июля 1957 г. по 31 декабря 1958 г. Наблюдения производились во всех поясах Земли на суше, на море и в атмосфере; особое внимание уделялось слабо изученным областям Земли, в том числе наименее исследованной Антарктиде. Районы работы ученых каждого государства, участвовавшего в МГГ, были заранее согласованы. В 1955 г. ряд стран приступили к организации научно-исследовательских баз в Антарктиде. Они размещались, как правило, далеко друг от друга на побережье; сравнительно большой «сгусток» ВОЗНИК только на Антарктическом п-ове, менее значительный — на о. Росса. Некоторые государства создали также одиу-две глубинные станции, в том числе США — на Южном полюсе (Амундсен-Скотт) и Франция — сравнительно недалеко от Южного магнитного полюса1 (Шарко).

Первая советская антарктическая научная экспедиция под начальством опытного полярника, океанолога и географа Михаила

Михайловича Сомова) высадилась на побережье моря Дейвиса 5 января 1956 г. близ 93° в. д. В итоге удалось обследовать и закартировать побережье на протяжении около 600 км, получившее название Берег Правды.

Кроме основной базы — поселка Мирный, к концу 1956 г. возникли еще две станции. Пионерская, в 375 км к югу от Мирного на имейте 2700 м, приступила к работе 27 мая 1956 г. Станция Оазис начала функционировать 15 октября 1956 г. в 360 км к востоку ВТ Мирного, в оазисе Бангера, холмистом участке, круглый год свободном от льда. В этой огромной проталине в ледниковом щите Ват ерика было открыто озеро Фигурное, одно из самых крупных в Антарктиде.

Из географических достижений Второй советской антарктической экспедиции, руководимой полярным исследователем Алексеем Федоровичем Трешниковым. С начала февраля по .середину марта. 1957 г. он прошел от Мирного 250 км к югу. Многочисленные определения мощности ледяного «покрывала» методом сейсмозондирования положили начало открытию подледной рицины Шмидта.

С середины февраля по конец марта дизель-электроход «Лена» (капитан Александр Иванович Ветров) совершил плавание вдоль побережья к западу от Мирного. Силами руководимых гидрографом Олегом Александровичем Борщевским береговых групп, которые высаживались с помощью вертолета в нескольких пунктах. В результате на карте Антарктиды появились новые бухты и полуостровки, островки и маленькие архипелаги, а также небольшие выводные ледники. Из значительных объектов заслуживают упоминания покрытый льдом п-ов Сакеллари у 49° в. д., а западнее — залив Алашеева; у 48° в. д. был заснят залив Кейси (Лена).

Английский геолог Вивиан Эрнест Фукс во время воздушной рекогносцировки к юго-востоку от базы открыл невысокую (до 1175 м) и короткую горную цепь, названную Терон.

Исследования в период Международного геофизического года

В период МГГ одна из главных работ заключалась в измерении мощности ледникового покрова Антарктиды, для чего от береговых станций совершались внутриконтинентальные походы с применением усовершенствованных наземных транспортных средств (вездеходы, тракторы). К важнейшим событиям лета 1957/58 г. необходимо отнести первое пересечение Антарктиды В. Фуксом по маршруту море Уэдделла (английская база) — Южный полюс — море Росса (новозеландская база).

За 98 дней (следует учитывать, как отмечал сам В. Фукс, линию перемены дат на полюсе) он и его 10 товарищей регулярно — через каждые 50 км, невзирая ни на какие трудности — определяли мощность ледяного панциря. «Неожиданные результаты этих уникальных исследований во много раз превосходят ту сенсацию, которая была вызвана самим фактом пересечения Антарктиды» (Г. Авсюк), правда, в самом узком ее месте. Впервые получен достоверный профиль поверхности и подледных коренных пород; среднюю мощность покрова В. Фукс и Д. Пратт оценили почти в 1,8 тыс. Выяснилось также, что, хотя в рельефе подледных образований встречаются глубокие впадины, большая часть ложа располагается выше уровня моря.

Определенных географических успехов добились и новозеландцы, входившие в группу Э. Хилари. Закартировали восточную окраину Полярного плато от 78° ю. ш. на 400 км к северу, сняв, на пути несколько «белых пятен». Тогда же Роберт Холмс Миллер с одним спутником на двух собачьих упряжках исследовал район горы Маркема (4350 м), в те годы считавшейся высшей точкой материка. Они продолжили открытие Р. Скотта1, установив, что эта вершина находится в массивном меридиональном хребте Куин-Элизабет длиной около 200 км; неподалеку Миллер обнаружил довольно крупный ледник и параллельную ему короткую (менее 100 км) горную цепь.

Летом 1957/58 г. внутриконтинентальные походы предприняли полярники других стран. Геофизик Чарльз Бентли во главе гляциологического отряда прошел от Литл-Америки к центру Земли Мэри Бэрд на недавно организованную станцию БэрдГ Выполненные им сейсмические измерения показали, что на протяжении более 600 км по линии маршрута коренные породы находятся ниже уровня моря, а мощность льда достигает 3 тыс. По прошествии примерно месяца пути близ 75° ю. ш. (между 117 и 112° з. д.) он закартировал и дал название двум сравнительно коротким (65—70 км) группам покрытых снегом пиков высотой более 3500 м — горы Крэри (3677 м) и Тони (3565 м). Неподалеку он описал изолированный потухший вулкан Такахе (3486 м).

Со станции Элсуорт (южное побережье моря Уэдделла) действовала другая группа американских исследователей, возглавляемая Ф.Ронне. В октябре 1957 г. он совершил рекогносцировочный полет к юго-западу от базы и обнаружил значительное куполообразное поднятие, полностью покрытое льдом. По разведанному с воздуха маршруту наземная партия сейсмолога Эдуарда Тила, проследила эту возвышенность (до 975 м) почти по всей длине (около 370 км) и, впервые ступив на Землю Эдит Ронне, обследовала один из массивов в горах Пенсакола. Благодаря исследованиям Э. Тила По о. Беркнер ныне проводится граница между шельфовыми ледни-ками Фильхнера на востоке и Ронне на западе.

Длительный внутриконтинентальный поход проделала партия советского инженера Аркадия Федоровича Николаева. Летом 1957/58 г. она прошла из Мирного к югу около 2 тыс. км и у 78° 24' ю. ш., 87° 35' в. д. основала станцию Советская (февраль 1958 г.). 14 декабря отряд, возглавляемый Евгением Ивановичем Толстиковым, начальником Третьей антарктической экспедиции, дошел От станции Советская до 82° 06' ю. ш., 54° 58' в. д. и там, в Географическом центре Антарктиды, создал временную базу Полюс Недоступности. Две недели они проводили научные наблюдения, двинулись обратно 26 декабря и 18 января 1959 г. прибыли в Мирный.

Данные, полученные во время похода к Полюсу Недоступности геофизиком Олегом Георгиевичем Сорохтиным, и материалы ряда полетов советских летчиков позволили выяснить, конечно, в самых общих чертах, рельеф большей части Восточной Антарктиды. В районе станции Советской О. Сорохтин обнаружил подледные горы, которым было дано имя Гамбурцева.

Примерно в 600 км к северо-северо-востоку от базы в начале декабря 1958 г. с самолета открыто широкое понижение ледниковой поверхности, получившее название Долина МГГ. Несколько севернее во время того же полета между 60 и 66° в. д. обнаружено до 25 гор, часто со столообразной вершиной, и две группы нунатаков (в Атласе мира 1967 г. это пик Комсомольский, 1985 м, и горы Содружества). Кроме многочисленных мелких бухт, островков, незначительных ледников, мысов и береговых гор, открыты и за-картировапы: залив Николая Зубова с выводным ледником, два шельфовых ледника — Воейкова и МГУ; впервые положен на карту гористый берег между 159 и, 160° 30' в. д. протяженностью около 100 км с ледником Суворова; засняты небольшие заливы Слава и Кооперация, обнаружен'залив Обь. Один объект пришлось «закрыть»: значительного залива, показанного на прежних картах близ 155° 30' в. д., не существует; в двух градусах восточнее открыто устье довольно крупного ледника Матусевича.

Последние советские открытия

С окончанием МГТ исследования Антарктиды не прекратились: в самом конце 1958 г. «Обь» (капитан Александр Иосифович Дубинин) доставила в Мирный очередную, Четвертую антарктическую экспедицию (начальник Александр Гаврилович Дралкин, опытный полярник). шельфовый ледник, получивший имя Лазарева, помещался на них почти на 100 км западнее. 10 марта в заливе, названном Ленинградский, начала работу станция Лазарев (69° 58' ю. ш., 12° 55' в. д.). Геологи под руководством Михаила Григорьевича Равича впервые исследовали центральную и восточную части гор Земли Королевы Мод. А еще дальше на востоке во время февральского полета они обнаружили свободные от льда и снега вершины гор, поднимающиеся до 2500 м, и назвали их Русскими.

Детальное изучение горной страны на Земле Королевы Мод, между 16° в. д. и 4° з. д., обнаруженной с воздуха А. Ричером, выполнил летом 1960/61 г. географ Владимир Игоревич Бардин. Он совершил с самолета 140 посадок на «белые пятна» региона, провел наземное маршрутное обследование территории, в частности описал массив Вольтат, горы Мюлиг-Хофман и Свердрупфьелла, выделив там ряд коротких хребтов.

В 1961 г. к западу от станции Лазарев в шельфовом поясе обнаружены два залива (Дублицкого и Неуиокоева), а у 0° — небольшой шельфовый ледник Беллинсгаузена.

Материалы, собранные в 1962 г. советскими и зарубежными экспедициями, позволили обоснованно выделить пять новых морей, омывающих Антарктиду (от 0° к востоку до 113° в. д.): Лазарева, Рисер-Ларсена, Космонавтов, Содружества и Моусона. После дрейфа «Оби» зимой 1973 г. получены данные о четком отличии акватории между морями Д'Юрвиля и Росса; это приантарктическое водное пространство названо морем Сомова.

Из внутриконтинентальных санно-гусеничных походов 60— 70-х гг., проходивших по территориям (вернее, «гляциоториям»), на которые никогда не ступала нога человека, отметим два. Первый, выполненный в январе — марте 1964 г. (руководители А. Капица, О. Сорохтин), позволил выявить новую подледную горную страну с сильно пересеченным рельефом; она названа в честь академика В. И. Вернадского. Второй поход, под руководством И. Г. Петрова, протяженностью более 3400 км, продолжался около трех месяцев (последние дни 1966—конец марта 1967 г.). Маршрут пересек южную «глубинку» Земли Королевы Мод — в итоге открыта Западная подледная равнина, погребенная под почти трехкилометровой толщей льда.

В наши дни контуры континента установлены настолько точно, что ^ без значительной погрешности площадь его (данные 1985 г.) определяется в 13,9 млн. км2, а длина береговой линии — почти 32 тыс. км, причем более половины приходится на берега, находящиеся на плаву (их толщина оценивается в 400—450 м); менее 1% занято свободными от льда участками. Мощность льда в среднем по всей Антарктиде составляет 1720 м. Ныне окончательно доказано: Антарктида — материк, высота подледного ложа которого находится ниже уровня моря в среднем на 160 м; в Восточной оно чуть приподнято (-[-15 м), а в Западной значительно ( —440 м) притоплено. Выяснено также, что Антарктида — самый высокий (средняя высота 2040 м) континент планеты, хранящий самые крупные (около 30 млн. км ) запасы пресной воды; Антарктида — мировой полюс холода, ветров и радиации.

Ныне многие секреты «ледового» материка разгаданы. И тем не менее эта единственная на Земле околополюсная суша с уникальными «чертами характера» (подвижная поверхность с гигантскими ледоразделами, меняющиеся очертания берегов, ураганы в солнечные дни) хранит много тайн, раскрыть которые еще предстоит в будущем.

Просмотр содержимого документа

«Изучение Арктики»

Исследование Арктики станциями «Северный полюс»

Первая станция «Северный полюс»

Огромная работа, проведенная советскими полярниками для освоения и обслуживания Северного морского пути в первые 20 лет Советской власти, все еще была недостаточна. Следовало расширить наши знания о главном препятствии на этом пути — о льдах. Для этого Советское правительство решило организовать в 1937 г. гидрометеорологическую станцию на льдине в районе Северного полюса. Для облегчения доставки туда грузов на о. Рудольфа была устроена самолетная база. 77. Г. Головин, первый советский летчик, пролетавший над полюсом, установил возможность посадки на лед тяжелых машин в этом районе.

21 мая 1937 г. самолет, имевший на борту четырех участников экспедиции — начальника Ивана Дмитриевича Папанина, опытного полярника-радиста Эрнста Теодоровича Кренкеля, гидробиолога и океанолога Петра Петровича Ширшова, астронома и магнитолога Евгения Константиновича Федорова, благополучно сел на ледяное поле площадью 4 км2 у 89°26' с. ш., 78° з. д. В тот же день первая в мире научно-исследовательская лаборатория на Северном полюсе начала работу. Очень скоро выяснилось, что льды дрейфуют в сторону Гренландского моря. Станция «Северный полюс» («СП-1») превратилась в дрейфующую, за 274 дня прошедшую более 2500 км от полюса до берега Гренландии, причем огромное ледяное поле сократилось до размеров небольшой льдины площадью менее 500 м2. 19 февраля 1938 г. у 70°54' с. ш., 19°48' з. д.. ледокольные пароходы «Таймыр» и «Мурман» сняли зимовщиков вместе с приборами. За время этого беспримерного дрейфа папанинцы, непрерывно работая по 10—14 часов в сутки в тяжелых условиях, собрали исключительно ценные, совершенно новые материалы о природе Центральной Арктики.

«Экспедицией установлено, что по пути дрейфа станции никаких земель нет; изучен рельеф дна на всем протяжении, дрейфа; установлено, что теплые атлантические воды глубинным течением проникают из Гренландского моря к самому полюсу; опровергнуты предположения о почти полной безжизненности приполюсного района; впервые изучено движение верхних слоев воды (толщиной до 200 м) под действием ветра: метеорологические наблюдения разрушили прежние представления о строении и циркуляции атмосферы в приполюсных пространствах...» (Н. Н. Зубов). Кроме того, исследователи установили характер льдов Центральной Арктики и закономерности их движения; определили величину магнитного склонения у полюса и по линии дрейфа; открыли поднятие дна, в то время считавшееся западной частью «порога Нансена».

По возвращении на родину всем четырем участникам присвоено звание Героя Советского Союза, каждому присуждена степень доктора географических наук.

Дрейфующие станции

и исследование рельефа дна Северного Ледовитого океана

Как только закончилась Великая Отечественная война, советские исследования Центральной Арктики развернулись в самом широком масштабе. Последовательно проводилась новая система работ: в заранее определенных пунктах на лед со специально приспособленных самолетов, пилотируемых И. Черевичным и И. Котовым, весной, на сравнительно короткое время, высаживались небольшие группы исследователей разных специальностей. В 1948—1949 гг. ,20 таких «прыгающих отрядов», руководимых М. М. Сомовым, выполнили несколько сот определений глубин в ряде участков Центральной Арктики,/ ранее никем не посещавшихся. Промеры, произведенные гидрологами Яковом Яковлевичем Гаккелем (конец апреля 1948 г.) и А. Ф. Трешниковы дали неожиданные результаты — 1290 и 1005 м. Основываясь на этом открытии, Я. Гаккель предсказал существование подводной горной системы, позднее названной хребтом Ломоносова, и показал ее на карте от Новосибирских о-вов до о. Элсмир. Весной того же 1949 г. группой магнитолога Михаила Емелъяновича Острекина на меридиане о. Врангеля обнаружена глубина 1234 м — первое указание на существование еще одного поднятия, впоследствии получившего имя Д. И. Менделеева.

Материалы, собранные «прыгающими отрядами» за относительно небольшой период времени, позволили убрать с карт Арктики многочисленные мифические «земли» и положили начало коренному изменению представлений о рельефе дна.

Северного Ледовитого океана. В 1950 г. возобновились долгосрочные исследования на дрейфующих научных станциях по образцу «СП-1». В первую очередь обследованию подвергся один из наименее изученных районов Центральной Арктики, расположенный к северу от Чукотского моря.

Весной 1950 г. под начальством М. М. Сомова была организована «СП-2». Выбрали большое ледяное поле примерно в 600 км к северо-востоку от о. Врангеля площадью около 30 км2 и толщиной около 3 м. 31 марта, когда туда на самолете доставили первую группу, станция находилась на 76° 10' с. ш„ 166°36' з.д.

11 апреля, когда станция находилась на 81°44' с. ш., 163°48' з. д., ее эвакуировали. За 376 дней дрейфа она прошла, описывая зигзаги и петли, около 2600 км, но по прямой линии только 635 км. Коллектив «СП-2» производил научные исследования при всякой погоде и в любой ледовой обстановке. Радиосвязь с Большой землей более ни разу не прерывалась; в частности, регулярно посылались сводки метеорологических наблюдений. Очень ценные результаты дали многочисленные (около 260) промеры глубин в районе дрейфа: выяснилось, что к северу от Чукотского моря, приблизительно между меридианами 160—170° з. д., материковая отмель, имеющая вид подводного полуострова (Чукотское поднятие), простирается на несколько градусов севернее, чем ранее показывалось на картах; установлен факт проникновения атлантических и тихоокеанских вод в европейско-азиатскую часть Северного Ледовитого океана (Евразийский суббассейн).

Покинутая льдина продолжала «служить» науке по крайней мере еще три года. За ней наблюдали советские летчики, она двигалась по часовой стрелке к северу от морей Чукотского и Бофорта и, описав огромную (с радиусом около 1000 км) неправильную окружность, в апреле 1954 г. оказалась недалеко от пункта, где находилась в момент организации «СП-2». Таким образом удалось доказать существование антициклонической циркуляции льдов и водных масс в Центральной Арктике.

В 1954 г. на заранее выбранные два ледяных поля с самолетов со всем оборудованием высадились сотрудники сразу двух дрейфующих станций «СП-3» и «СП-4», которые должны были эвакуироваться лишь в случае их выноса из Арктического бассейна.

Станция «Северный полюс-3» под начальством А. Трешникова высажена 9 апреля 1954 г. на ледяное поле площадью около 5 км2 на 86° с. ш., 175°45/ з. д. Делая зигзаги, льдина медленно, но в общем устойчиво продвигалась на север и 25 августа находилась всего лишь в 30 км от полюса. В конце августа, пребывая еще близ полюса, станция пересекла подводный хребет Ломоносова.

До конца ноября «СП-3» дрейфовала около полюса, описывая сложные петли, и не раз при этом снова пересекала хребет Ломоносова. 20 апреля 1955 г., когда «СП-3» достигла 86° с. ш., 31°42/ з. д., др'ойдя за 376 дней 2200 км (по прямой — 830 км), ее эвакуировали.

Станция «СП-4» под начальством Е. И. Толстикова высажена 8 апреля 1954 г. на 75°48' с. ш., 175°25/ з. д. на многолетнее ледяное поле площадью около 4 км2 и толщиной около 2,5 м, с отдельными буграми, достигающими 18 м высоты. Летом полярники находились в районе океана, где льда на поверхности воды оставалось лишь 20—30%. Часто льдину окружала чистая вода, простиравшаяся до горизонта. За год станция прошла боле 2600 км, а по прямой линии — только 530 км. Важнейшим ее океанографическим достижением было исследование подводного полуострова материковой отмели. 20 апреля 1955 г., когда льдина находилась на 80°53/ с. ш., 175°50/ з. д., весь коллектив «СП-4» сменили. А 18 апреля 1956 г. на той же льдине приступила к работе третья смена зимовщиков под руководством географа А. Дралкина. В неспокойных условиях, особенно в самом начале дрейфа, коллектив провел изучение наименее исследованного сектора океана, ограниченного 86°33' с. ш. и меридианами 0—85° в. д. Ровно через год станция завершила дрейф, пройдя за три года больше 7000 км. За этот срок тремя группами выполнено более 1400 измерений глубин, что позволило коренным образом изменить карту рельефа дна Северного Ледовитого океана.

В итоге многолетнего изучения Северного Ледовитого океана советские полярники установили, что его дно расчленено тремя подводными горными цепями — Ломоносова, Менделеева и Гаккеля. Хребет Ломоносова, имеющий много отрогов, протягивается примерно на 1800 км от Новосибирских о-вов через Северный полюс к о. Элсмир; в Арктическом бассейне глубина над ним 954— 1650 м, над дном океана он возвышается на 3,3—3,7 км, а ряд острых вершин — до 4 км. Хребет Менделеева, отделенный котловиной Подводников от хребта Ломоносова, простирается от его центральной части примерно по 180° к материковому склону Чукотки; средняя иысота над дном около 1 км. Подводный хребет Гаккеля (длина почти 2000 км, средняя высота около 1,5 км) располагается западнее цепи Ломоносова и отделен от нее котловиной Амундсена, самой глубоководной акваторией Ледовитого океана. Далее к юго-западу обнаружена котловина Нансена, характеризующаяся преобладанием глубин более 4 км (максимум — 5449 м).

Значительный вклад в исследование Северного Ледовитого океана внесли также коллективы американских дрейфующих станций «Т-3», «Чарли» и «Альфа». В конце 50-х гг. они выявили три крупные подводные возвышения, включая поднятие Бофорта близ . материкового побережья Канады, с глубинами над ним от 1 до 2,5 км, поднятие Альфа1 севернее о. Элсмир, с глубинами не более 1,4 км, поднятие Моррис-Джесеп — выступ Северо-Гренландского шельфа. Американские полярники открыли также несколько понижений дна, в том числе Ущелье Чарли, отделяющее хребты Ломоносова и Менделеева, и ущелье Арлис — между Чукотским поднятием и цепью Менделеева.

По материалам, собранным советскими и американскими исследователями, оконтурены три котловины — Канадская, крупнейшая в Арктическом бассейне, с глубинами до 3810 м, Макарова, расположенная в приполюсном районе (до 3940 м),' и Подводников, заключенная между хребтами Менделеева и Ломоносова.

Просмотр содержимого документа

«Изучение Мирового океана»

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЛЬЕФА ДНА МИРОВОГО ОКЕАНА

Непрерывная водная оболочка земного шара, включающая четыре полуизолированные материками и островами гигантские акватории, называется Мировым океаном; его существование в 1522 г. впервые доказала экспедиция Фернана Магеллана.

Атлантический океан

Изучение рельефа дна Атлантического океана (середина XIX века — 1917 год)

Первые точные сведения о глубинах Атлантического океана (это название впервые появилось на карте Мартина Валъдземюллера в 1507 г.) доставил в 1818 г. Джон Росс: в Баффиновом заливе он определил глубину 800—1000 м. Джеймс Кларк Росс, направляясь к берегам Антарктиды, в начале января 1840 г. у 27°30/ ю. ш. и 17°30/ з. д. замерил 4425 м (по данным нашего времени, глубина в этой точке составляет 3830 м).

Идея прокладки подводных телеграфных кабелей вынудила начать вскоре после 1850 г. изучение рельефа дна океанов. Летом 1853 г. американский морской офицер Мэтью Фонтейн Мори направил судно «Долфин» («Дельфин») под командой лейтенанта Отуэя Берримэна для промера глубин в северной Атлантике. О. Берримэн вернулся в ноябре, и Мори, использовав около 200 достоверных замеров из почти 1900 имевшихся в его распоряжении, составил первую батиметрическую карту части Атлантического океана в пределах 53° с. ш.— 10° ю. ш. (опубликована в 1854 г.). На дне этой огромной акватории он выявил несколько поднятий: Большую Ньюфаундлендскую банку, подводные возвышенности Азорских, Бермудских и Канарских о-вов, Мадейры и о-вов Зеленого Мыса, а также узкую банку — ныне плато — Роколл (близ 58° с. ш. и 16° з. д.). В центре Северной Атлантики, между 20° и 35° з. д., М. Мори выделил невысокую подводную возвышенность, протягивающуюся, по его данным, на 3300 км в меридиональном направлении. Он окрестил ее «Срединной Землей».

Наиболее значительный вклад внесли английские капитаны Джозеф Дэймен (промеры между Ирландией и Ньюфаундлендом, 1857 г., Ньюфаундлендом, Азорами и Англией, 1858 г.) и Питер Шортленд (продольный профиль Атлантики от Мыса Доброй Надежды до Англии, 1868 г.).

Одними из первых чисто океанографических экспедиций следует считать плавания шотландского натуралиста Чарлза Уайвилла Томсона на небольших судах «Лайтнинг» («Молния») и «Поркъюпайи» «Дикобраз») в 1868 — 1870 гг. у западных берегов Европы. Благодаря выполненным промерам он оконтурил банки Феро и Поркъюпайи и продолжил открытие возвышенности Роколл. Ч. У. Томсон положил начало открытию Канарской и южной части Северо-Американской котловины и «протянул» далее к югу подводное поднятие, выявленное О. Бэрримэном. Оно получило название «хребет Дельфин».

Четвертое пересечение Атлантики в полосе 36—38° ю. ш. позволило Ч. У. Томсону установить, что Между 20 и 13° з. д. в центре океана расположена подводная Возвышенность; таким образом, он первый отметил существование Южно-Атлантического хребта. Рельеф дна между о-вами Тристан-да-Кунья и Африканским материком он верно представил в виде чаши с наибольшими (4700—4900 м) глубинами посередине; так было положено начало открытию Капской котловины.

Ч. У. Томсон положил начало открытию Фолклендского подводного платой (глубина около 1900 м).

На пути к Монтевидео, близ 42°30/ ю. ш., 55—56° з. д., в течение двух дней (12 и 13 февраля) удалось выявить глубины 3700—4400 м (первый намек на существование какой-то впадины). В западной части океана на этих(36—38° ю. щ.) широтах, начиная примерно с расстояния 700 км от южноамериканского побережья и далее к востоку на протяжении 1200 км, он обнаружил глубины порядка 5100 м, в том числе наибольшую (5303 м),— эти замеры позволили впоследствии оконтурить Аргентинскую котловину. Были определены глубины 2250—2750 м. Фактически Ч. У. Томсон проследил на протяжении почти 3000 км открытую им ранее подводную возвышенность и назвал ее «хребтом Челленджер» (Южно-Атлантический хребет).

От о. Вознесения корабль проследовал к о-вам Зеленого Мыса, а оттуда — на северо-запад; близ 33° с. ш. и 35° з. д. в начале мая обнаружена глубина 3069 м, т. е продолжено открытие Северо-Атлантического хребта.

На карте, составленной участниками экспедиции по собственным материалам и данным предшественников, между 50° с. ш. и 40° ю. ш. показана целая подводная горная система: в Северной Атлантике — «хребет Дельфин», в экваториальной — «Соединительный хребет» и в Южной Атлантике — меридиональный «хребет Челленджер». Примерно на широте 35° ю. ш. от него в сторону Африки отходит субмеридиональный отрог — первое указание на существование какого-то поднятия дна, позднее получившего название Китовый хребет.

Еще до завершения экспедиции на «Челленджере» в плавание отправился военный немецкий корвет «Газелле» («Газель», водоизмещение 1900 т); командовал им капитан Георг Густав Шлейниц, научные работы возглавил океанограф Георг Неймайер.

Г. Неймайер определил глубины 5130 и 5170 м, т. е. положил начало открытию Ангольской котловины. близ побережья Южной Америки в Монтевидео в 500 км севернее пути «Челленджера», "продолжив открытие Аргентинской котловины. Близ 30° з. д. корвет повернул на север и на протяжении почти 1500 км обнаружил глубины 5600—5950 м, т. е. выявил Бразильскую котловину.

Береговая и геодезическая служба США в 1877 г. организовала океанографическую экспедицию под руководством горного инженера и зоолога Александра Агассиса на 400-тонной шхуне «Блейк» (капитан Чарлз Дуайт Сигсби). Основная ее задача состояла в изучении глубин дна американских морей.

3а три плавания, включая лето 1880 г., «Блейк» произвел обследование дна Мексиканского залива и северо-западной части Карибского моря. По результатам 355 измерений глубин А. Агассис получил довольно верное представление о характере подводного рельефа этих акваторий: в частности, он положил начало выявлению Мексиканской и Юкатанской котловин. Измерения глубин вдоль восточного побережья Флориды и Приатлантической низменности привели к открытию подводного плато Блейка.

В 1883—1886 гг. работы А. Агассиса были продолжены. В итоге положено начало открытию Колумбийской и Венесуэльской котловин. Отметим также работу ряда экспедиций в Южной Атлантике. Капитан флота США Шлей на «Эссексе» в декабре 1877—феврале 1878 г. Обнаружив примерно на полпути между африканским побережьем и о. Св. Елены глубины 4700—5600 м, он продолжил открытие северной части Ангольской котловины.

Далее к западу Шлей определил отметку чуть более 6000 м, т. е. продолжил открытие Бразильской котловины, начатое «Газелью».

В середине 80-х гг. XIX в. экспедиция США под руководством А. Баркера на корабле «Энтерпрайз» («Предприятие») близ 30° ю. ш. и 35° з. д. определила глубины менее 1000 м, положив начало открытию подводной возвышенности Риу-Гранди. Многочисленные промеры выполнены в 1898—1899 гг. немецкой экспедицией океанолога Карла Хина на судне «Вальдивия» (капитан А. Крех). Близ 24° ю. ш. и 4° в. д. она открыла банку (852 м), названную в честь корабля. Как . выяснилось позднее, это одна из вершин Китового хребта. Участник плавания океанограф Герхард Пауль Шотт, использовав полученные экспедицией данные и материалы предшественников, составил батиметрическую карту всего Атлантического океана.

В северной части океана, к юго-западу от Исландии, в 1895—1896 гг. работала датская экспедиция на корабле «Инголф» (капитан К. Вандел, руководитель — физик и океанограф Мартин Ханс Кнудсен). Вероятно, ему мы обязаны первым указанием на существование подводного поднятия, названного впоследствии хребтом Рейкьянес.

Немецкий геофизик Альфред Л отар Вегенер, основываясь, в частности, на данных о характере подводного рельефа, в 1912 г. создал геологическую гипотезу дрейфа материков. Это первое научное предположение о медленном движении континентальных глыб в. горизонтальном направлении относительно друг друга в наши дни получило дальнейшее развитие. По представлениям авторов теории, названной «новой глобальной тектоникой», дрейфуют не материки, а несколько — от 6 до 20—крупных блоков земной коры, так называемых плит, характеризующихся большой жесткостью, значительной, порядка 70—100 км мощностью и включающих участки не только континентов, но и дна океанов.

Исследование рельефа дна Атлантики с 1917 по 1985 годы

К 20-м гг. текущего, столетия колоссальные просторы Атлантического океана были охарактеризованы лишь неравномерно рассеянными одиночными промерами глубин.

Для ознакомления с «ликом глубин» Южной Атлантики, наименее изученной акватории океана, была направлена исследовательская экспедиция на небольшом (водоизмещение 1178 т) пароходе «Метеор» (капитан Фриц Шпис, научный руководитель — океанограф Альфред Мерц).

16 апреля 1925 г. «Метеор», снабженный двумя эхолотами, отплыл из порта Вильгельмсхафен (на Северном море) в Буэнос-Лйрес, выбранный основной базой экспедиции.

В 1926 г. экспедиция выполнила пять пересечений Атлантики. Пятый профиль, проходивший в основном по 54°30/ ю. ш., оказался очень богатым на находки: положено начало открытию Южно-Антильской котловины; в желобе Южных Сандвичевых о-вов измерена глубина 8264 м, максимальная для южной части океана; почти на 1 тыс. км «протянут» к югу Южно-Атлантический хребет; установлено, что он поворачивает к юго-востоку, продолжаясь в Индийский океан. (Ныне эта часть срединно-океанической подвод-

ной горной системы носит название Африканско-Антарктического хребта.) Нащупал Африканско-Антарктическую котловину.

В результате четырех последующих пересечений — шестого у 15° ю. ш., седьмого близ Южного тропика, восьмого на широте о. Вознесения и девятого субширотного, в самом узком месте океана,— прослежены Ангольская и Бразильская котловины и разделяющее их подводное поднятие; у африканского побережья продолжено открытие северной части отчетливо выраженного барьера (Китовый хребет), мешающего проникновению придонных антарктических вод на север; подтверждено существование впадины, обнаруженной у экватора на 18° з. д.

В 1927 г. «Метеор» трижды пересек океан между 3° ю. ш. и 19° с. ш. Измерения глубин, выполненные во время плавания по одиннадцатому профилю на юго-запад от вершины залива Биафра. Существование огромного подводного поднятия, вершинами которого являются о. Св. Елены и о. Сан-Томе. Они присвоили ему название Гвинейского и верно показали, что оно делит Ангольскую впадину на две неравные части — небольшую Гвинейскую и крупную Ангольскую котловины. Корабль проследил Гвинейское поднятие на 1200 км и прошел далее на запад, близ 3° ю. ш. до побережья Южной Америки. При этом вновь было «подсечено» повышение дна в центре (Южно-Атлантический хребет) и котловина западнее.

Промеры двенадцатого, тринадцатого и четырнадцатого субширотных профилей, пройденных между экватором и 19° с. ш., положили начало открытию Гвианской котловины и продолжили работы «Челленджера» и «Газели» по выявлению котловины Зеленого мыса и разделяющего эти впадины участка Северо-Атлантического хребта.

Благодаря такому систематическому исследованию удалось составить ряд батиметрических карт и получить достаточно достоверное представление о морфологии дна, в частности о Срединно-Атлантическом хребте. Вопреки прежним взглядам об относительной простоте подводных форм рельефа, оказалось, что они имеют очень извилистые контуры и расчлененную поверхность.

Систематические эхолотные промеры вдоль атлантических берегов США, предпринятые в конце 20-х гг. на разных судах, а затем в 30-х гг. XX в. на океанографической парусно-моторной шхуне «Атлаптис» (водоизмещение 467 т), привели к открытию многочисленных подводных каньонов1, рассекающих материковый склон на глубину 2—2,5 тыс. м.

До 1957 г. шхуна «Атлантис» выполнила около 300 рейсов, глатгным образом в западной части Центральной Атлантики, в основном в пределах акватории, ограниченной северной стороной Больших Антильских о-вов, восточным берегом Северной Америки до о. Ньюфаундленд, воображаемыми линиями от этого острова до Азор и до побережья Южной Америки у 52° з, д.

В результате многочисленных пересечений этой акватории оконтурена Северо-Американская котловина с Бермудской возвышенностью; на дне этой впадины открыты три структуры, не имеющие аналогов на суше,— удивительно плоские участки огромных размеров, они получили название абиссальных равнин Сом (870 тыс. км2), Хаттерас и Нарес.

В 1938 г. немецкое исследовательское судно «Алтаир», проводя изучение акватории Азорских о-вов, обнаружило первые подводные горы.

Геофизик и морской геолог американец Морис Юинг начал планомерное сейсмическое зондирование океанских глубин Атлантики на научно-исследовательской шхуне «Вима» (734 т). К 1956 г. он получил определения мощности земной коры в нескольких сотнях пунктов. И тогда выяснилось, что под океанами она достигает почти 8 км, т. е. в несколько раз тоньше, чем под материками.

В 1947—1948 гг. рельеф дна океана с непрерывным промером плучала шведская .экспедиция океанолога Ханса Петерсона. На че-тырехмачтовом паруснике «Альбатрос».

Полученные к 1953 г.1 многочисленные измерения глубин океана позволили приступить к составлению подробной схемы рельефа дна его северной части. В процессе создания карты ее авторы — М. Юинг и морской геолог Брюс Хизен, а также инженер-картограф Мэри Тарп — неожиданно обнаружили, что вдоль гребня Средии-ио-Атлантического хребта обозначилось глубокое (около 2 км) ущелье (рифтовая долина), дно которого находится на отметках от 2750 до 4600 м ниже уровня океана; ширина этой «щели», на протяжении многих сотен километров колеблется от 15 до 55 км.

Советская экспедиция на научно-исследовательском судне «Петр Лебедев» в 1962 г. проводила изучение Северной Атлантики. По данным ряда профилей геологу Александру Васильевичу Ильину удалось показать, что в пределах Ньюфаундлендской котловины расположена крупная (400 тыс. км2) глубоководная равнина.

В январе — мае 1969 г. «Петр Лебедев» исследовал экваториальную часть океана.

Судно проследило центральный хребет Гвинейского поднятия на значительное расстояние. На юго-востоке, как выяснил А. Ильин, он ограничен подводными горами. Одна из них, открытая экспедицией, имеет относительную высоту 4500—4700 м (глубина 950 м).

Крупные географические достижения связаны с 13 рейсами научно-исследовательского судна «Михаил Ломоносов» (капитан Г. Н. Григорьев, руководитель промерных работ в первых шести плаваниях А. П. Металъников). Главным «виновником» этих открытий стал участник экспедиций 1957, 1958, 1961 и 1963 гг. геолог Вадим Михайлович Лавров. У 53°'с. ш. он детально описал зону широтного Северо-Атлантического разрыва, отделяющего хребет Рейкьянес от Северо-Атлантического хребта.

Между 45° — 42°30/ с. ш. В. Лавров выделил подводный хребет, составными частями которого служат давно известные небольшие горные сооружения, в том числе массив Антиалтаир.

Исследования акватории между 2° с. ш. и 2° ю. ш. на судне «Михаил Ломоносов» позволили В. Лаврову выделить систему горных цепей, ориентированных в основном параллельно экватору и названных Экваториальным хребтом (длина 3000 км.).

К югу от Экваториального хребта В. Лавров выявил трансокеанический и трансконтинентальный линеамент, названный им Экваториальным разрывом.

Рельеф дна мало изученных акваторий Южной Атлантики в 1965 г. исследовала экспедиция на судне «Академик Книпович». В Ангольской котловине участники плавания И. К. Авилов и Д. Е. Гершанович выявили зону «абиссальных холмов», а близ нулевого меридиана у 11° ю. ш. открыли три вулканических конуса относительной высотой 3000—5000 м; самая высокая из них (отметка 594 м) получила название горы Вниро.

Советская комплексная геолого-геофизическая экспедиция в течение трех летних сезонов 1971 — 1973 гг. проводила изучение о. Исландия и прилегающей к острову акватории. Она выявила континентальную природу Фарерско-Исландского порога; иными словами, эту подводную возвышенность длршой 500 км и шириной 300 км необходимо отнести к категории микроконтинентов.

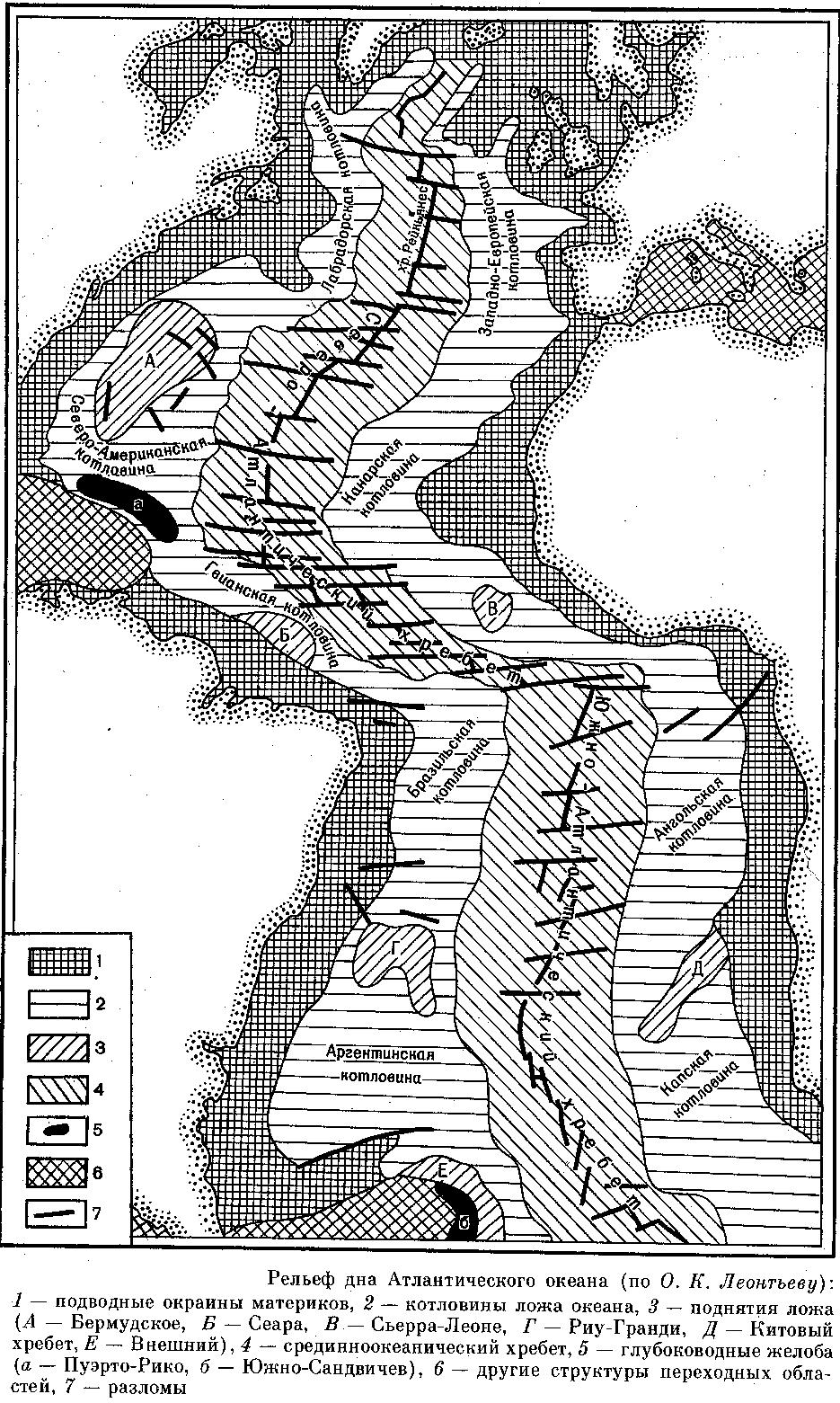

(Карта –Приложение 1)

Индийский океан

Исследование рельефа дна Индийского океана (середина XIX века — 1917 год)

«Крестным отцом» третьего но площади океана планеты был Себастьян Мюнстер: название Индийский океан впервые приведено в его работе «Космография» (1555). Первоисследователями рельефа дна стали капитаны судов, прокладывавшие подводные телеграфные кабели. В 1857 — 1869 гг. они выполнили ряд промеров от Адена до Бомбея в Аравийском море и от Мадраса до Пенанга в Бенгальском заливе.

Начало изучению глубин южной части Индийского океана по ложила кругосветная экспедиция Ч. У. Томсона на «Челленджере». В начале февраля 1874 г. близ о. Херд обнаружил глубину 274 м — первый намек на существование подводного хребта Кергелевц. Примерно в 1000 км западнее побережья Тасмании «Челленджер» определил глубину 4755 м, т. е., сделал первый промер в Южно-Австралийской котловине.

Плавание Г. Шлейница и Г. Неймайера на «Газели» в Индийском I океане пришлось на конец 1874—середину 1875 г. Основные промерные работы «Газель» выполнила в полосе 30—40° ю. ш. Примерно в 700 км западнее побережья Австралии, на 35—32° ю. ш., а также между материком и о. Ява выявлены глубины порядка 4900—5500 м, т. е. положено начало открытию Западно-Австралийской котловины.

Специальная экспедиция К. Хуна на «Вальдивии» в 1898 — 1899 гг. провела измерения глубин в юго-западной, восточной и экваториальной частях Индийского океана. Из Кейптауна судно направилось сначала на юго-запад и вторично открыло о; Буве, а далее на восток-юго-восток и выполнило серию промеров, внеся существенный вклад в открытие индийской половины Африканско-Антарктической котловины. От о. Кергелен «Вальдивия» проследовала на северо-восток, к о. Суматра: измерения глубин на этом пути позволили впервые заподозрить существование поднятия дна (Восточно-Индийского хребта).

Немецкая антарктическая экспедиция на судне «Гаусс» (руко-иодитель Эрих Дригальский) в 1902 г. на пути из Кейптауна к берегам «ледяного» материка провела измерения глубин юго-западной акватории Индийского океана. Э. Дригальский положил начало открытию котловины Агульяс, определив отметку 5100 м.

Английская экспедиция на корабле «Силарк» под руководством Географа и океанолога Стенли Гардинера в 1905 г. исследовала экваториальную часть океана в треугольнике, образованном о-вами Сейшельскими, Мае каре иски ми и Чагос, и дала детальную характеристику рельефа ее дна.

В 1906 г. ряд промеров выполнен немецкой экспедицией на судне «Планета» (капитан В. Лебан, научный руководитель Вильгельм Преннекке, геолог и океанограф). К югу от Мадагаскара они обнаружили небольшие глубины (Мадагаскарский хребет), а близ южных берегов Суматры и Явы открыли глубоководный желоб, получивший название Яванского (Зондский желоб карт нашего времени); один из промеров дал 7000 м — рекорд для Индийского океана на тот период (по последним данным — 7209 м).

Изучение рельефа дна Индийского океана в 1917 — 1985 годах

Дуглас Моусон, направляясь во вторую экспедицию к берегам Антарктиды на «Дискавери» (капитан Джон Кинг Дейвис), для проверки догадки Э. Дригальского, прошел в декабре 1929 г. между о. Херд и горой Гауссберг. Данные эхолотного промера подтвердили, как тогда казалось, наличие подводного хребта, названного Кергелен-Гауссбергским. (Спустя много лет установлено, что хребет не доходит до берегов материка.) В 1930 г. кругосветная экспедиция океанолога Иоганнеса Шмидта на судне «Дана» получила около 2 тыс. отметок. «Дана» проследила Зондский желоб почти по всей длине и выполнила ряд промеров в Кокосовой котловине. Почти одновременно с датчанами в Индийском океане работали голландцы: экспедиция П. Ван Риля па корабле «Вилле-брод Снеллиус» (капитан Ф. Панк) исследовала Тиморский и восточную часть Зондского желоба.

В 1932 г. южную часть Индийского океана обследовала британская экспедиция на научно-исследовательском пароходе «Дискавери-II» (водоизмещение 2100 т, капитан У. Кэри). Англичане прошли из Кейптауна к побережью Антарктиды близ 50° в. д., продолжив открытие Африканско-Антарктической котловины.

На юго-западном берегу Австралии они подсекли центральный участок подводного хребта Кергелен, а далее к северо-востоку определили ряд глубин менее 2 тыс. м — первые указания на существование какой-то подводной возвышенности (Австрало-Антарктическое подпитие) с сильно расчлененной поверхностью.

В гавани Мельбурна. Судно выявило несколько глубин менее 3 тыс. м: как выяснилось значительно позднее, это было продолжение того же Акстрадо-Антарктического поднятия.

Изучением рельефа дна Аравийского моря в 1934 — 1935 гг. занималась египетская экспедиция, руководимая Робертом Сеймуром Съюэллом, на корабле «Мабахисс». На севере акватории ею был открыт хребет, получивший имя Джона Меррея, участника плавания па «Челленджере».

Генеральная батиметрическая карта, составленная в 1938—1942 гг. в Монако, отразила значительный прогресс в исследовании рельефа дна Индийского океана: 'между о-вами Сокотра и Родригес и далее на юго-восток, до о-вов Амстердам и Сен-Поль, нанесено гигантское (5 тыс. км) поднятие — Аравийско-Индийский и Центрально-Индийский хребты карт нашего времени. В самом центре океана, почти в 1000 км западнее Кокосовых о-вов, у 10° ю. ш., показан довольно значительный подводный массив «Монакский бастион» (ныне — плато Осборн с сильно расчлененным рельефом). В 1500 км к югу от этих островов отмечено широтное горное сооружение (Заиадно - Австралийский хребет).

Сравнительно крупный вклад в исследование дна океана внесла шведская океанологическая экспедиция X. Петерсоиа на «Альбатросе». С непрерывным промером она пересекла Западно-Австралийскую котловину и выявила глубину 6335 м — максимальную отметку Восточно-Индийского желоба.

Совершая кругосветное плавание, датская экспедиция на «Га-латее» (руководитель — зоолог Антон Бруун) в 1951 — 1952 гг. обследовала Мозамбикский хребет и Мозамбикскую котловину.

Пройдя оттуда на юг вдоль Андаманской цепи, датчане обнаружили северное окончание Зондского желоба.

Океанографические исследования, выполненные морскими отрядами, базировавшимися на дизель-электроходах «Обь» и «Лена», в 1955—1957 гг. по программе Международного геофизического года принесли существенные результаты. К юго-востоку от о-вов Принс-Эдуард были открыты две крупные подводные горы — банки Обь (глубина 230 м) и Лена (251 м), значительно уточнена морфология хребта Кергелен, дна Африканско-Антарктической и Австрало-Антарктической котловин; обнаружен желоб Лазарева.

Осенью 1959 г. в Индийский океан направилась советская экспедиция на научно-исследовательском судне «Витязь» (водоизмещение 5710 т, капитан Игорь Васильевич Сергеев, руководитель — океанолог Вениамин Григорьевич Богоров). Итогом плавания — это был 31-й рейс корабля, завершившийся в конце апреля 1960 г.,— явилось открытие в районе Амирантских островов глубоководного желоба (длина 300 км, максимальная глубина 5477 м) и подводного хребта (около 500 км), а южнее — подводной горы Бардина с отметкой 1527 м. На севере Центральной котловины, у 3° ю. ш. и 83°в. д., обнаружен крупный (длина 275 км) подводный горный массив. Его вершина с крутыми (до 20°) склонами, возвышающаяся на 3,5 км над окружающей плоской равниной, названа в честь русского купца Афанасия Никитина, путешествовавшего по Индии в XV в. (см. т. I, гл. 16). К1 югу от о. Ява «Витязь» обследовал восточную часть Зондского желоба и обнаружил максимальную глубину 7209 м, а еще южнее начал подробное изучение Кокосовой котловины.

Следующую экспедицию на «Витязе» (33-й рейс, начало октября 1960 г.— 19 апреля 1961 г.) возглавил геолог Пантелеймон Леонидович Безруков. П. Безруков и участник плавания геолог Л. К. Затонский установили, что ширина хребта составляет 900 — 1300 км, т. е. значительно больше, чем отмечалось прежде. Отдельные его вершины достигают 3600—3800 м, склоны хребта, осложненные ступенями и уступами, имеют крутизну 15—20°. Для него характерны больши амплитуды колебаний глубин, чередование глубоких впадин и мае сивпых поднятий, многочисленные горы конической формы.

В районе архипелага Чагос вдоль восточного подножия Мальдивского хребта «Витязь» открыл глубокий желоб с относительно крутыми склонами и плоским дном на глубине 5408 м (по последним данным, максимальная глубина желоба Чагос — 5431 м). Пересечение Центрально-Индийского хребта в полосе 30° — 38° ю. ш. показало, что он обладает исключительно .сложным рельефом и расчлененной поверхностью.

Перейдя затем в Кокосовую котловину, «Витязь» обнаружил северное окончание Зондского желоба.

Третьей экспедицией «Витязя» в Индийском океане (35-й рейс, напитан Евгений Андреевич Авраменко. Совместно с геологом Виктором Филипповичем Канаевым он установил: нанесенные на карты от широты о. Шри-Ланка до 18° ю. ш. отдельные меридиональные Горные массивы, вытянутые вдоль 90° в. д., представляют собой единый хребет, названный Восточно-Индийским. Он протягивается в полосе 88° — 90° в. д. почти по прямой линии и заканчивается у 34° ю. ш. Длина этого подводного горного сооружения (с крутым — в виде уступа — восточным склоном) достигает 5000 км при ширине 220 км и относительной высоте до 4000 м.

Крупный вклад в изучение Индийского океана внесли океанологи США. Наиболее важное значение имели работы Б. Хизена на шхупо «Вима» (капитан Г. Кеулер). С промерами глубин в октябре 1959—июле 1960 г. выполнено шесть пересечений пояса эпицентром землетрясений в юго-западной части Индийского океана. Пять пи них (между о-вами Принс-Эдуард и о. Родригсс) позволили про« следить на протяжении 2500 км подводное горное сооружение с рифтовой долиной, названное позднее Западно-Индийским хребтом.

Существенную роль в выяснении особенностей рельефа дна океана сыграли суда Гидрографической службы Австралии, в основном «Диамантина», Ей принадлежит честь открытия зоны разлома, получившей ее имя. Это система подводных коротких гряд и желобов, вы-1 тянувшаяся па 2750 км между 94° и 125° в. д. в виде узкой (около 225 км) полосы сильно расчлененного рельефа в пределах 33° — 43° ю. ш. Глубина ряда желобов превышает 6000 м, а наибольшая I (7102 м) измерена в желобе, названном по имени корабля.

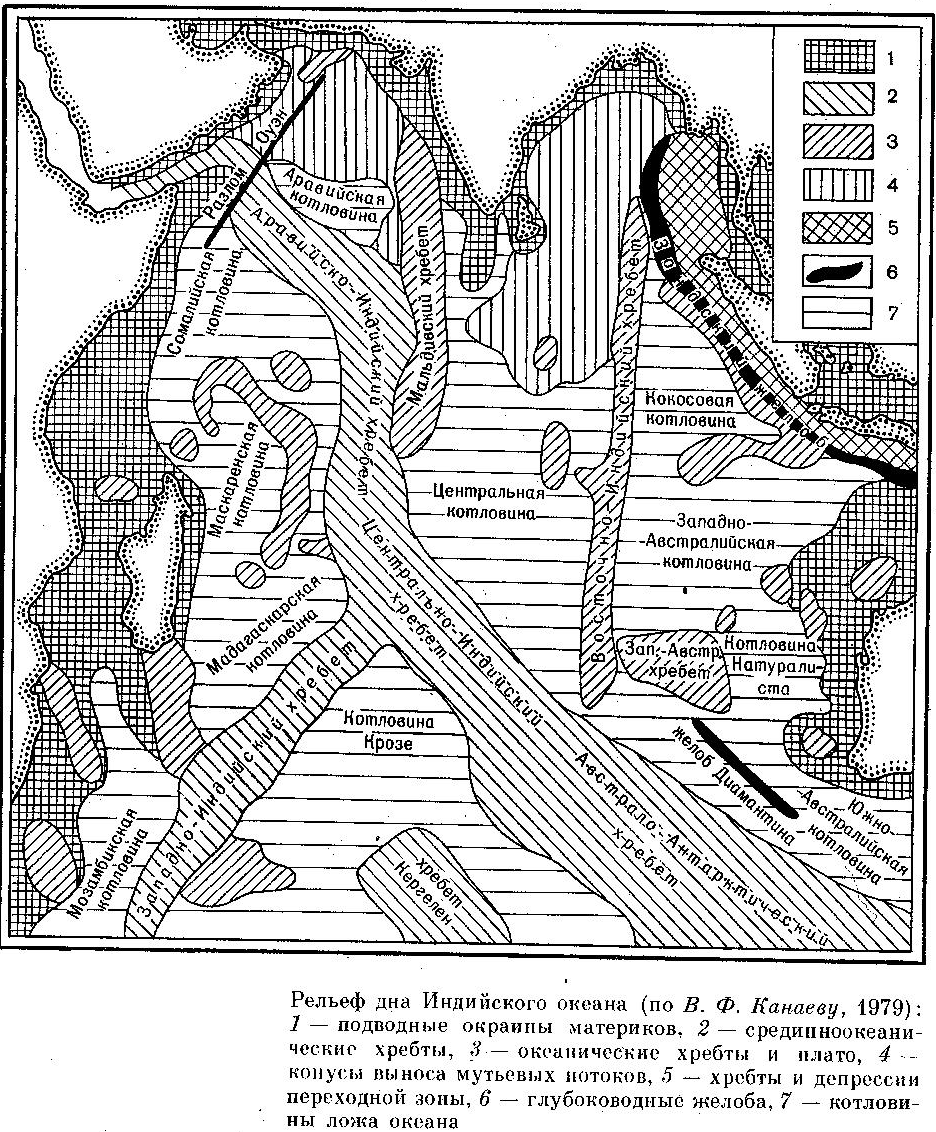

(Карта –Приложение 2)

Тихий океан

Исследование рельефа дна Тихого океана (середина XIX века — 1917 год)

Данными о рельефе глубоководных участков дна величайшего океана Земли, в 1520 г. окрещенного Ферттаном Магелланом Тихим, наука не располагала до начала 70-х гг. XIX в. Первые достоверные сведения о глубинах получил в 1866 г. русский военный моряк Константин Степанович Старицкий, выполнивший четыре группы промеров в Охотском море с корвета «Варяг».

С целью осуществления проекта прокладки подводного телеграфного кабеля между Северной Америкой и Азией правительство США в 1873 г. разрешило использовать военно-морские суда для изучения

рельефа дна. В середине сентября того же года паровой корвет «Тускарора», снабженный глубоководным лотом, под командой Джорджа Б. Белкнепа.

В начале июня «Тускарора» вновь вышла в море и менее чем в 300 км от берега засекла огромную глубину — свыше 8500 м (лот не достиг дна), т.е. открыла Японский желоб, одну из самых значительных впадин планеты. Далее к северу, близ 45° с. ш. и 152°30/ в. д., корвет положил начало открытию Курило-Камчатского желоба (отметка 8500 м).

В конце июня Д. Белкнеп продолжил промеры по южной стороне Курил: близ 50° с. ш. и 160° в. д. он обнаружил глубину 6900 м и, следовательно, наметил существование какой-то впадины, как теперь ясно,— северного окончания Курило-Камчатского желоба. Затем «Тускарора» перешла к Алеутской гряде и к юго-западу от о. Атту положила начало открытию Алеутского желоба (отметка 7400 м); юго-восточнее этого острова были установлены незначительные глубины — 1730 и даже 560 м, т.е. подтверждено существование подводного Алеутского хребта; перепады относительных высот здесь составили 5,7—6,8 км.

Вновь выйдя в Тихий океан, почти в 500 км восточнее острова засекла глубину порядка 6700 м — восточное окончание Алеутского желоба.

В декабре 1875—феврале 1876 г., продолжая изучение рельефа дна, корвет прошёл оттуда на юго-запад — до берегов Австралии, получив первые данные по рельефу дна Центральной котловины, и в Брисбене завершил полное субмеридиональное пересечение Тихого океана в полосе 40° с. ш.- 27°30' ю. ш.

Экспедиция Ч. У. Томсона на «Челленджере», дали первое представление о рельефе Тасманийской котловины, глубину которой Ч. У. Томсон верно определил порядка 4500 м. Примерно на полпути к Новой Зеландии «Челленджер» выявил резкое вздымание дна — до 2000 м, а с расстояния 1000 км от нее — до 1350—27 , м. Это были первые намеки на существование подводного хребет Лорд-Хау и огромного новозеландского поднятия.

В море Банда корвет открыл глубину около 7300 м, а в морях Сулавеси и Сулу — порядка 4700 м. Неподалеку от японских берегов экспедиция подсекла глубину 7224 м, т. е. продолжила открытие Японского желоба, начатое «Тускаророй». На линии маршрута у 180° была обнаружена глубина 3750 м; теперь нам ясно: это поднятие дна почти 1,5-километровой высоты имеет прямое отношение к подводному Гавайскому хребту.

Полученные результаты, значение которых непреходяще, послужили основой для становления океанологии как науки; в частности, благодаря в основном исследованиям ученых

«Челленджера» в Мировом океане выделены две глубоководные зоны, ныне называемые абиссальной (нижняя) и батиальное (верхняя).

В Тихом океане кругосветная экспедиция Г. Шлейница и Г. Неимайера на «Газели» работала с середины 1875 по 1876 г.

Экспедиция впервые определили глубины Южно-Фиджийской котловины (3000—3100 м). Подавляющее большинство промеров дали глубины 4700—5400 м: «Газель» продолжила открытие Южной котловины, а на подходе к Магелланову проливу — и котловины Беллинсгаузена, завершив тем самым свои работы по ни рельефа дна Тихого океана.

Многочисленные промеры, произведенные кораблями военно- морских сил США вдоль тихоокеанского побережья от Калиф до Панамы, обнаружили еще несколько узких ложбин шири среднем 75 км, разделенных порогами; самая глубокая достигла 6600 м. Впоследствии оказалось, что все они, включая «чем. А. Агассиса, образуют единый желоб длиной около 3000 км максимальной глубиной 6489 м.

В 1883—1884 гг. итальянский корвет «Ветторе Пизани» (капитан Полумбо) пересек Тихий океан в полосе 5° ю. ш.— 20° с. ш. от берегов Южной Америки до о. Тайвань.

Полученные данные или В. Бреннеке выявить существование глубоководного желоба, названного Филиппинским, и составить его первую схематическую каргу. В 1912 г. «Планета» обследовала желоб по всей длине по (1300 км): во многих пунктах глубины оказались свыше 8000 м, а АМин большая, по, как позднее выяснилось, не максимальная 9788 м.

К началу первой мировой войны глубоководные участки Тихого океана были охарактеризованы редкой сетью маршрутов с промерами глубин — всего несколько тысяч отметок. И тем не менее Д.Миррей отважился составить ряд обзорных батиметрических карт, не утративших значения вплоть до 1964 г.

Исследование рельефа дна Тихого океана с 1917 по 1985 годы

На американской немагнитной бригантине «Карнеги» (водоизмещение почти 570 т) ученый-моряк капитан Джемс Перси Олт провел в 1929 г. измерения глубин к югу от Галапагосов до 40° с.ш. В этом маршруте, имеющем форму неправильной петли, были открыты две подводные горы. Первая — у 70 301 ю, т. и 82° з. д.— возвышается на 1,5 км, вторая — на той же долготе, севернее о. Сан-Феликс, у 25° ю. ш.,— поднимается почти на 3 км, ее вершина находится на глубине 1168 м. Скорее всего, она приурочена к стыку обнаруженных впоследствии хребтов Наска и Сала-и-Гомес. Положил начало открытию центральной части котловины Беллинсгаузена.

От Новой Зеландии проследовав на юго-восток практически параллельно маршруту 1932 г., «Дискавери-11» вновь прошел над Новозеландским плато, затем пересек Южную котловину, а между 63° и 65° ю. ш. снова, но западнее обнаружил значительное воздымание дна (Южно-Тихоокеанское поднятие).

Далее к востоку корабль двигался зигзагами в полосе широт 1)5° — 70° ю. ш. и, следовательно, получил новые данные о характере рельефа дна котловины Беллинсгаузена практически на всем ее огромном (около 8000 км) протяжении.

Во время второй мировой войны, в 1941 г., на военном транспорте США «Кейп-Джонсон» штурманом, а затем и капитаном служил геолог и геофизик Гарри Хэммонд Хесс. Это позволило ему открыть более сотни плосковершинных гор, названных им в честь швейцарского геолога и гляциолога Арнольда Гийо, но в научной литературе укрепилось искаженное «гайот». Г. Хесс сделал верный вывод о происхождении этих гайотов: в прошлом они представляли собой острова с вулканическими конусами, вершины которых оказались срезанными абразией, а затем опустились на различные глубины (до 2 км).

В Восточно-Каролинской котловине - он открыл два разлома — Сорбл и Муссау, в Филиппинской — один.

Большой объем работ выполнила экспедиция на судне «Хорайзп» («Горизонт»). За четыре месяца 1950 г. она исследовала рельеф дна между Гавайскими о-вами и атоллом Уэйк. Неоднократное пересечение этой акватории с промерами привело к открытию огромного подводного хребта с остроконечными пиками и плосковершинным и горами (гайотами).

Честь открытия гигантских разломов в восточной части Тихого океана принадлежит американскому геологу и океанологу Генри Уильяму Менарду.

В 1958 г. Г. Менард выполнил исследование Восточно-Тихооы-анского поднятия. С 1949 г. в бассейне Тихого океана начало работать советское экспедиционное судно «Витязь». По данным непрерывного эхолотного промера океанологи «Витязя» (капитан И. Сергеев) открыли и детально изучили две подводные возвышенности — Академии Наук и Института Океанологии, разделяющие акваторию на три котловины; они обнаружили долгое время считавшуюся максимальной глубину 3374 м (по последним данным — 3916 м); они выявили два небольших желоба Шмидта и Макарова и около двух десятков отдельных подводных гор.

На втором этане, в 1957—1959 гг. (руководителями рейсов были различные советские океанологи, капитаном — в основном И. Сергеев), «Витязь» провел изучение рельефа дна открытой части Тихого океана по программе МГГ.

Экспедиции на «Витязе» изучили и описали три основных типа поднятий ложа океана (основной вклад в этой области сделан Г. Б. Удинцевым): сводовые поднятия, включающие в основном сооружения, выходящие на поверхность в виде о-вов Маршалловых, Лайн, Туамоту и ряда других; глыбовые хребты и массивы (например, возвышенность Шатского, хребет Наска); краевые валы, приуроченные в основном к внешним сторонам ряда глубоководных желобов — Алеутского, Курило-Камчатского, Филиппинского.

Помимо Курило-Камчатского, «Витязем» изучена система желобов северо-западной, западной и юго-западной окраин океана -Японский, Идзу-Бонинский, Волкано, Марианский и ряд других; и 1958—1961 гг. открыты и исследованы два новых желоба: к востоку от о. Новая Каледония, получивший имя корабля, и вдоль северной

окраины архипелага Бисмарка, у экватора, названный желобом Адмиралтейства; изучены крупные депрессии Тонга и Кермадек. «Витязь» поставил рекорд точности попадания в самые глубокие части обследованных им многочисленных депрессий.

Кроме «Витязя», определенную роль в изучении Тихого океана сыграли другие советские исследовательские суда («Обь», «Дмитрий Менделеев» , Академик Курчатов»).

В южной части Тихого океана вначале 60-х гг. американским геофизиком Линном Сайксом, проводившим исследования на «Эл-танине», открыта одна из крупнейших разломных зон Мирового океана, названная в честь корабля; длина ее более 3000 км.

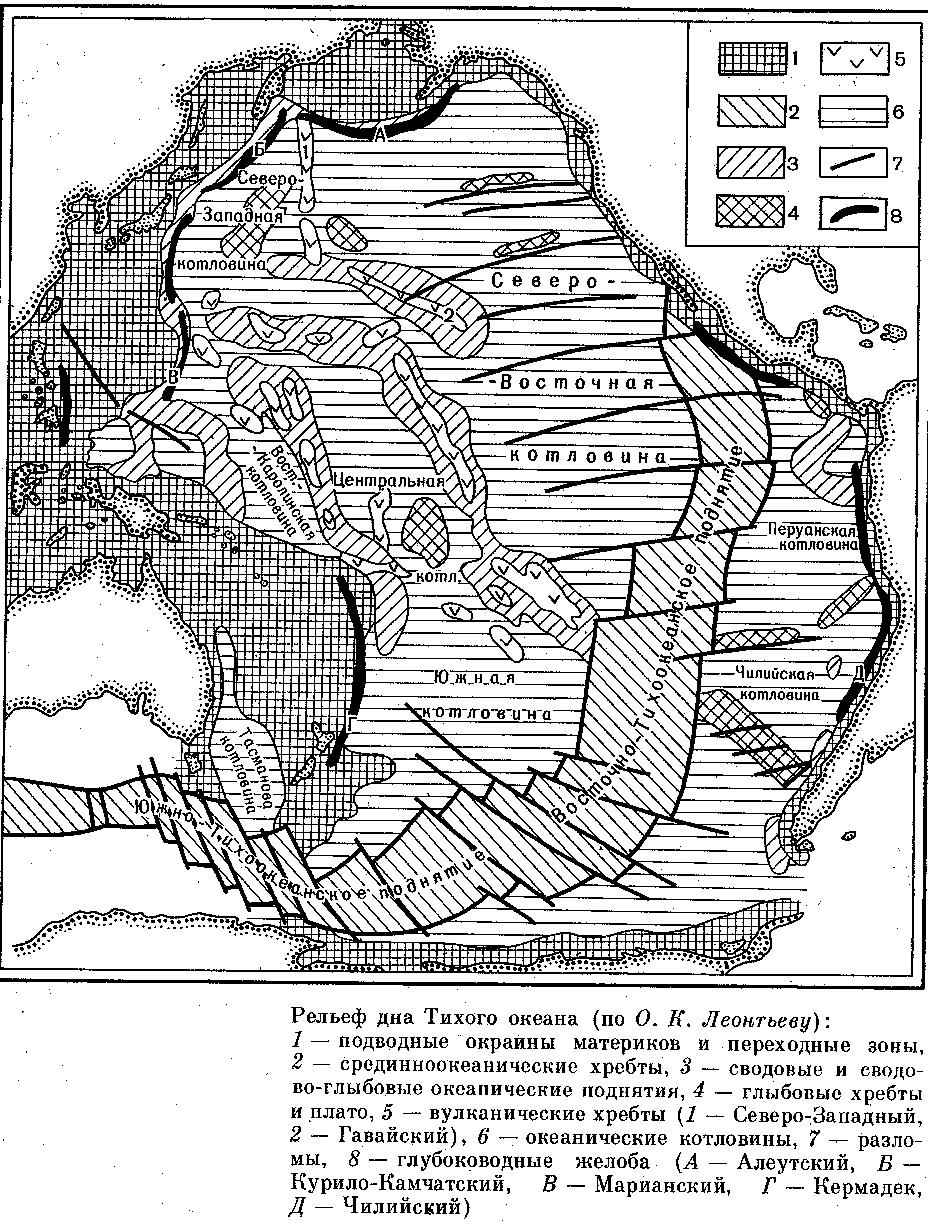

(Карта –Приложение 3)

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3