Министерство образования и науки Республики Бурятии

Селенгинское Районное Управление Образования

МБОУ СОШ № 5 города Гусиноозёрска

Районная научно-практическая конференция

«Шаг в Будущее»

Языковые средства выразительности

(по рассказу Антона Павловича Чехова «Толстый и тонкий»)

Выполнил:

Бадмаев Жаргал

Руководитель:

Астраханцева Е.С.

2019 год

Содержание.

Введение 2

Понятие «Языковые средства выразительности» 3

Анализ языковых средств выразительности в рассказе А.П. Чехова «Толстый и тонкий» 6

Заключение 9

Список использованной литературы 10

Введение.

Я ученик одиннадцатого класса. В этом году я заканчиваю школу и буду сдавать выпускные экзамены. При подготовке к итоговой аттестации по русскому языку я обратил внимание на то, что 24 задание вызывает у меня трудности. Поэтому я решил понять его и узнать больше о художественных средствах русского языка. Я понял, что должен научиться анализировать художественный текст, определять, при помощи каких изобразительных средств автор сумел добиться его выразительности. В своей работе я попытался провести исследование наиболее распространённых художественных средств, встречающихся в рассказе А.П. Чехова «Толстый и тонкий».

Актуальность данной темы объясняется необходимостью успешно сдать экзамен по русскому языку, в частности выполнения задания 24. В этом задании предлагается фрагмент текста, в котором рассматривается языковые средства выразительности. Ученик должен правильно поставить цифры, соответствующие номеру термина из списка.

Тема моего исследования – языковые средства выразительности.

Объект моего исследования – текст рассказа А.П. Чехова «Толстый и тонкий».

Предметом исследования работы являются стилистические приемы, встречающиеся в данном рассказе.

Цель моей работы – исследование особенностей использования стилистических приемов в данном рассказе.

Соответственно с поставленной целью ставятся следующие задачи:

Изучить понятие «языковые средства выразительности».

Ознакомиться с видами средств выразительности.

Найти и перечислить наиболее встречающиеся языковые средства в рассказе А.П.Чехова «Толстый и тонкий».

Поставленные в работе цели и задачи определили методы исследования:

Поисковый.

Анализ и обработка собранного материала.

1. Понятие «Языковые средства выразительности».

Языковые средства выразительности – это те художественно выразительные средства, которые придают нашей речи, литературным произведениям, яркость, красочность, лексическую и эмоциональную выразительность. Они помогают выразить отношение автора к предмету обсуждения, обратить внимание на самые выразительные черты предмета, события или явления.

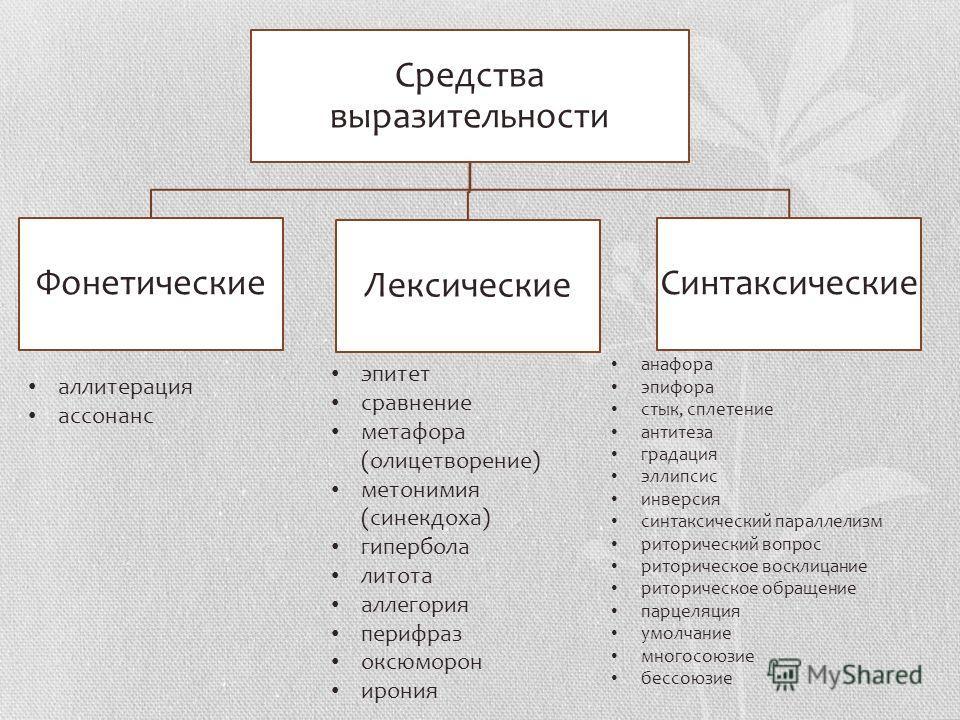

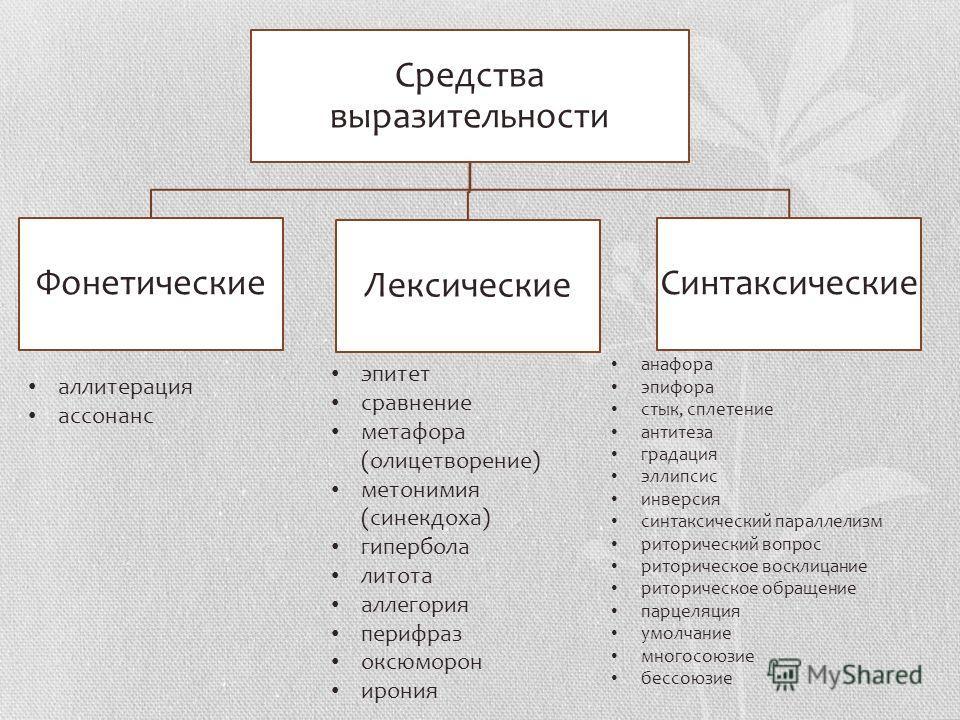

Средства выразительности языка делятся на фонетические, лексические и синтаксические средства.

Фонетические:

Аллитерация – повторение одинаковых или однородных согласных в стихотворении, придающее ему особую звуковую выразительность (в стихосложении).

Ассонанс - приём звуковой организации текста, особенно стихотворного: повторение гласных звуков — в отличие от аллитерации (повтора согласных). У наших ушки на макушке!

Фонетические средства выразительности характерны только для поэтической речи.

Лексические:

Эпитет - художественно-образное определение, подчеркивающее наиболее существенный в данном контексте признак предмета или явления; применяется для того, чтобы вызвать у читателя зримый образ человека, вещи, природы и т.д.

Сравнение – вид тропа, распространённая форма, основанная на сопоставлении одного явления или предмета другому на основании общего у них признака.

Метафора – употребление слова в переносном значении на основе сходства в каком- либо отношении двух предметов или явлении: Крыло самолёта (крыло птицы); золотые руки (золотое кольцо).

Метонимия – употребление названия одного предмета вместо названия другого предмета на основании внешней или внутренней связи между ними: читал охотно Апулея, а Цицерона не читал.

Гипербола – образное выражение, содержащее непомерное преувеличение размера, силы, значения какого-либо предмета или явления. В сто сорок солнц закат пылал.

Литота – образное выражение, в котором содержится художественное преуменьшение величины, силы, значения изображаемого предмета: мальчик с пальчик, мужичок с ноготок.

Аллегория – троп, заключающийся в иносказательном изображении отвлечённого понятия при помощи конкретного жизненного образа. Например, в баснях и сказках хитрость показывается в образе лисы, жадность – в обличии волка, коварство – в виде змеи.

Перифраз – троп, состоящий в замене названия лица, предмета или явления, описанием их существенных признаков или указанием на их характерные черты: Туманный Альбион (вместо «Англия»).

Оксюморон – стилистическая фигура, состоящая в соединении двух понятий, противоречащих друг другу, логически исключающих одно другое, в результате которого возникает новое смысловое качество: горькая радость, звонкая тишина.

Ирония – троп состоящий в употреблении слова или выражения содержащего в себе оценку того, что осмеивается: отколе, умная, бредёшь ты, голова? (И.А. Крылов).

Синтаксические:

Анафора – повторение звуков, слов или словосочетаний в начале предложений, стихотворных строк или строф. «Задремали звезды золотые…» – повторение начальных звуков.

Эпифора – стилистическая фигура, противоположная анафоре, заключающаяся в повторении одних и тех же элементов в конце каждого параллельного ряда: Мне бы хотелось знать, отчего я титулярный советник? Почему именно титулярный советник?

Антитеза – стилистическая фигура, служащая для усиления выразительности речи путём резкого противопоставления понятий, мыслей, образов: богатый и в будни пирует, а бедный и в праздник горюет.

Градация - стилистическая фигура, состоящая в таком расположении частей высказывании, при котором каждая последующая заключает в себе усиливающееся смысловое или эмоционально-экспрессивное значение: я победил его, разгромил, уничтожил.

Эллипсис – пропущенный элемент высказывания, легко восстанавливающийся в данном контексте или ситуации: Шампанского! (А.Н.Островский)

Инверсия – расположение членов предложения в особом порядке, нарушающем обычный(прямой) порядок, с целью усилить выразительность речи: Сначала очень была огорчена(А.С.Пушкин)

Синтаксический параллелизм – одинаковое синтаксическое построение, расположение однородных членов предложения, соседних предложений или оборотов речи: Ах, кабы на цветы не морозы, и зимой бы цветы расцветали.

Риторический вопрос – один из стилистических фигур, состоящий в высказывании утверждения в вопросительной форме. На риторический вопрос не ожидается ответа: на кого не действует новизна?

Риторическое восклицание – стилистическая фигура, служащая для усиления чувств.

Риторическое обращение – высказывание адресуется неодушевлённому предмету, отвлечённому понятию, отсутствующему лицу: Мечты, мечты! Где ваша сладость?

Парцелляция – такое членение предложения, при котором содержания высказывания реализуется не в одной, а в двух или нескольких интонационно- смысловых, речевых единицах, следующих одна за другой после разделительной паузы: С девушкой он вскоре

поссорился. И вот из-за чего.

Умолчание – оборот речи, заключающийся в том, что автор не до конца выражает мысль предоставляя читателю или слушателю саму догадаться, что именно осталось не высказанным: Но смерти… но власть… но бедствия народны..

Многосоюзие – один из стилистических фигур, который состоит в намеренном увеличении количества союзов в предложении, благодаря чему выделяются отдельные слова, замедляется интонация, усиливается выразительность речи: И пращ, и стрела, и лукавый кинжал щадят победителя годы.

Бессоюзие – оборот в поэтической речи, который состоит в пропуске между словами и предложениями соединительных союзов. Их отсутствие придаёт речи стремительность, выразительность: Люди знали: где-то, очень далеко от них идёт война.

2. Анализ языковых средств выразительности в рассказе А.П. Чехова «Толстый и тонкий».

Антон Павлович Чехов – удивительный писатель. Известно множество рассказов маленьких, но довольно интересных. Я не случайно обратился к творчеству этого великого русского писателя. Мне захотелось узнать, почему его рассказы так малы по объёму, но очень интересны.

Чехов сам писал: “Умею коротко говорить о длинных вещах”. Действительно, все коротко, но емко. Добивается он этого с помощью целой системы выразительных средств.

Уже в заглавии рассказа «Толстый и тонкий» заложена антитеза. Да и во всём рассказе антитеза – это главный приём, который использует автор. В нём заложен весь смысл произведения.

Действие рассказа начинается внезапно: «На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий». Дружескую атмосферу встречи автор передаёт через инверсию («встретились два приятеля»). Для показа настроения автор использует восклицательные и вопросительные предложения и обращения: «Порфирий! Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет? – Батюшки! Миша! Друг детства! Милый мой! Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ах, ты господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? Это, Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе учились! Детьми были!».

Нельзя не удивляться мастерству писателя в умении характеризовать героев. Чехов не описывает внешность, он обращает внимание на главное: «Толстый только что пообедал, и губы его, подёрнутые маслом, лоснились. Здесь автор использует метафору («лоснились губы»), сравнение («как спелые вишни»), эпитеты («толстый и тонкий»). Тонкий же был навьючен чемоданами, узлами и картонками» (ряды однородных членов). Для усиления выражения радости «тонкого», которые произносят монолог, не даёт разговориться «толстому» автор умело использует и лексический повтор («Тебя дразнили… Тебя дразнили Геростратом», «Жена моя, Луиза, урождённая в Ванценбах… лютеранка…Обращение к сыну: «Нафаня»). Читателю не очень важно знать про сына, про жену тонкого, но это необходимо для создания общей картины.

Действие развивается очень быстро. В результате изменения ситуации внезапно приходит развязка. Оказывается, что «толстый» “уже до тайного дослужился”. Стоит «тонкому» узнать это, и дружественная атмосфера вдруг куда-то пропадает. Он запинается теперь еще чаще, но уже не от радости. Чехов пишет: “Тонкий вдруг побледнел, окаменел" (градация), но скоро лицо его покривилось во все стороны широчайшей улыбкой (эпитет) ; казалось, от лица его посыпались искры (метафора). Сам он съежился, сгорбился, сузился...”(градация); Его чемоданы, узлы и картонки съёжились, поморщились (олицетворение). А дружественное обращение “милый мой” быстро заменяется на “Ваше превосходительство”. Тонкий вдруг стал часто прибавлять “-с” («такие вельможи-с», «помилуйте-с»), междометия «хи-хи», «ваше превосходительство; сын мой Нафанаил… жена Луиза… лютеранка…(лексический повтор), «почтительной кислоты» (олицетворение), да и прежних восклицаний поубавилось, его тон меняется на благоговейный и почтительный.

Во второй части рассказа важную роль для раскрытия образа коллежского асессора играют метафора («окаменел»), сравнение («казалось… от лица и глаз его посыпались искры»), олицетворение (коробки, узлы «съежились, поморщились»). Так в рассказе «Толстый и тонкий» Чехов высмеивает низкопоклонство, трусость, приспособленчество героя. Причем делает Тонкий это неосознанно, по привычке, не обращая внимания на слова бывшего товарища: «Ну, полно… И к чему этот тон?».

Когда “приятели” прощались, тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем. Эта сцена смешна и печальна. Так в форму рассказа Чехов смог вместить огромное социально-философское и психологическое содержание. Даже то, что у героев рассказа нет имен, говорит о типичности таких людей. Рассказ А. П. Чехова “Толстый и тонкий” актуален и сейчас, ведь чинопочитание, преклонение перед должностью (за которой порой личность человека остается незамеченной) часто встречаются и в наши дни. Но талант Чехова заключается не только в том, что он видит и поднимает в своих произведениях социальные проблемы, но и в том, какими средствами он этого достигает. Читая А. П. Чехова, мы не перестаем восхищаться даром великого мастера слов.

Заключение

Современному обществу нужны грамотные, образованные люди, умеющие ясно и чётко излагать свои мысли, быть эрудированными во всех сферах жизни.

Речь молодого человека – выпускника школы должна быть яркой, образной, выразительной, для этой цели мы должны знать языковые средства выразительности.

На примере рассказа Антона Павловича Чехова «Толстый и тонкий» я увидел, как с помощью средств выразительности автор раскрыл внутренний мир своих героев, смог помочь нам понять их характеры, увидеть авторское отношение к ним.

Используя знания о языковых средствах выразительности, я смогу хорошо выполнить задание 24 теста по русскому языку и получить высокий балл по ЕГЭ.

Список использованной литературы

1. «Словарь литературоведческих терминов» редакторы-составители: Л.И. Тимофеев,

С.В. Тураев

2. А. П. Чехов «Толстый и тонкий». Рассказ

10