СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Иду на урок Т Кибиров 11 класс

Данный материал полезен при изучении современной литературы в 11 классе

Просмотр содержимого документа

«Н.Беляева. Тимур Кибиров - тексты и подтексты»

Наталья Васильевна Беляева, д.п.н., ИСМО РАО

Тимур Кибиров: тексты и подтексты

Сегодняшних школьников нередко называют английским выражением digital native – «рожденные цифровыми». Поэтому бороться с их тягой к компьютерам не имеет смысла. Они такими родились. Всем известно, как ученики любят компьютеры и электронную технику. А читать большинство из них совсем не любит. Особенно стихи. Поэтому напрашивается очевидный вопрос: можно ли с помощью компьютера мотивировать школьников к чтению и изучению литературы, к восприятию и пониманию стихов. Оказывается можно.

Однако нельзя просто добавить новые электронные средства обучения к старой дидактической системе, заменить традиционные методики выполняемыми с помощью ИКТ (например, слайды и фильмы компьютерными презентациями). Психолого-педагогический аспект проблемы состоит в том, что природа средств обучения влияет на развитие психических структур человека, в т. ч. мышления. Печатный текст основан на принципе абстрагирования содержания от действительности и организован как линейная последовательность фраз в порядке чтения, что формирует и аналогичную структуру мыслительной деятельности, обладающую линейностью, последовательностью, иерархичностью. Напротив, средства ИКТ, содержащие электронные тексты, изобразительные, аудио- и видеообразы (фотография, репродукция, звуко- и видеозаписи, Интернет), «создают модели узнавания, обращенные к эмоциональной стороне субъекта»[6], и изменяют мышление, которое становится «нелинейным» (оперирующим комплексом «параллельных» текстов, изображений, видео и дополняемых звуком, цветом, анимацией, гипертекстом со взаимными ссылками на различные части материала для интерактивного выбора нужной информации).

Академик Б.С. Гершунский доказал, что мультимедийная, т. е. «нелинейная» информационно-образовательная среда (ИОС) формирует такие свойства мышления, как склонность к экспериментированию, гибкость, структурность, что присуще познанию в процессе творческой деятельности[5]. Поэтому при обучении литературе в предметной ИОС на основе средств ИКТ должны включаться способы «нелинейного» (гипертекстового) мышления.

Покажем это на примере изучения стихов Тимура Кибирова с помощью компьютерной презентации, которое можно включить в обзор современной поэзии в 11 классе (как, например, в программе литературного образования под ред. В.Я. Коровиной) или в содержание элективного курса[2,168–174].

В любой компьютерной презентации для урока литературы чрезвычайно важен первый слайд. Он не должен быть просто заголовком с картинкой. На первом слайде можно поместить такие изображения, которые создают проблемную ситуацию, активизируют мыслительную деятельность. Так на слайд 1 (см. презентацию) мы поместили 5 изображений: заголовок всей презентации «Тимур Кибиров: “автопортрет на фоне родной страны”» и 5 фотографий. Слова заголовка взяты из статьи М. Кулаковой «И замысел мой дик – Играть ноктюрн на пионерском горне!»: «…Сквозную тему [Кибирова – Н. Б.] можно увидеть без труда… Это жизнеописание. Автопортрет на фоне родной страны последней трети двадцатого века». Две из пяти фотографий дают реальные изображения: это портрет улыбающегося Тимура Кибирова и развевающийся над его головой флаг России – родной страны. А на двух других фотографиях запечатлены неофициальные символы России – Красная площадь и три русские березы. Только даны эти изображения искаженными: на фотографии Красной площади Спасская башня и Храм Василия Блаженного как бы падают друг на друга, а березы сняты снизу и кажутся срубленными.

Эти фотографии нужны для того чтобы задать проблемный вопрос: чего можно ожидать от стихов Т. Кибирова о Родине, если рядом с его портретом изображения России умышленно искажены? Школьники смогут предположить, что в этих стихах, как и на фотографиях, дается необычный взгляд на Россию, на самые узнаваемые ее картины.

На слайде 2 помещен шарж на Кибирова художника С. Прохорова и ироническое стихотворение Кибирова «У монитора в час полнощный…» (из сборника «Кара-барас»):

У монитора

в час полнощный

муж-юноша сидит.

В душе тоска, в уме сомненья,

и, сумрачный, он вопрошает Яndex

и другие поисковые системы –

«О, разрешите мне загадку жизни,

мучительно старинную загадку!!»

И Rambler отвечает,

на все вопросы отвечает Rambler!

Проще простого

сlick – и готово:

Вы искали: Смысл жизни,

найдено сайтов: 111444,

документов: 2724010,

новых: 3915.

Для выявления восприятия текста ученикам можно предложить ряд вопросов:

Что отличает стихотворение Кибирова от известной вам ранее поэзии?

Какие строки, образы, черты стиля вас рассмешили?

Какие слова и выражения текста вам знакомы, узнаваемы?

Что в нем показалось неожиданным, интересным, а что в этих стихах вы не приемлете?

На вопрос «Какие слова и выражения текста вам знакомы, узнаваемы?» школьники нередко затрудняются ответить, не видя в стихотворении скрытых цитат, что мешает его полноценному восприятию и пониманию. Вместе с тем, взятые в кавычки слова можно набрать в поисковой строке Яндекса, и они оказываются прямой цитатой из стихотворения Ф.И. Тютчева «Вопросы (Из Гейне)»:

Над морем, диким полуночным морем

Муж-юноша стоит –

В груди тоска, в уме сомненья –

И, сумрачный, он вопрошает волны:

«О, разрешите мне загадку жизни,

Мучительно-старинную загадку…»

Над коей сотни, тысячи голов —

В египетских, халдейских шапках,

Гиероглифами ушитых,

В чалмах, и митрах, и скуфьях,

И с париками и обритых —

Тьмы бедных человеческих голов

Кружилися, и сохли, и потели, —

Скажите мне, что значит человек?

Откуда он, куда идет,

И кто живет над звездным сводом?»

По-прежнему шумят и ропщут волны,

И дует ветр, и гонит тучи,

И звезды светят холодно и ясно, —

Глупец стоит — и ждет ответа!

Между 1827 и 1829

(См. http://feb-web.ru/feb/tyutchev/texts/tss/tss-0742.htm )

Это стихотворение Тютчева может быть помещено на слайд 3, который открывается как гипертекст к общей цитате, обнаруживающей интертекстуальную связь стихотворений Тютчева и Кибирова: «О, разрешите мне загадку жизни, / Мучительно-старинную загадку…». Обнаружение этой интертекстуальной связи делает восприятие и понимание текста Кибирова вписанным в контекст русской поэзии XIX века.

В свою очередь, в стихотворении Тютчева появляются реалии, которые могут затруднять понимание текста: халдеи, митра, скуфья. Толкование этих слов может при помощи новой гиперссылки открыться на слайде 4, что добавляет еще одну ступень в нелинейности чтения экранного текста.

В стихотворении Кибирова есть и другие скрытые цитаты. Так строки

И Rambler отвечает,

на все вопросы отвечает Rambler!

оказываются реминисценцией на финал поэмы А. Вознесенского о Ленине – «Люнжюмо»:

И Ленин

отвечает.

На все вопросы отвечает Ленин.

Эти скрытые цитаты, обнаруженные с помощью поиска в Интернете, создают иронический эффект неожиданности и несоответствия и расширяет контекстное информационное пространство стихотворения Кибирова (см. слайды 5–8).

При изучении стихов Кибирова учитель обязан прокомментировать термины постмодернизм, концептуализм и соц-арт, которые практически всегда присутствуют в критических статьях о поэте (см. слайды 9–13). Как писал И. Васильев, Кибиров примыкал к постмодернистской поэтической тенденции «московских концептуалистов», группе «Альманах» (вместе с Д. Приговым, Л. Рубинштейном, С. Гандлевским, М. Айзенбергом и др.), которые являют собой, «логическое и вместе с тем парадоксальное продолжение традиций русского авангарда»[4,142]. Портреты этих поэтов также помещены на экран (см. слайд 9). Заметим, что и чтение литературоведческих статей также оказывается «нелинейным», т. к. толкование содержательного наполнения включенных в них понятий школьники будут искать в сетевых словарях и энциклопедиях.

Объясняя сущность постмодернизма, М.Н. Эпштейн замечает: «Мир мыслится как текст, как бесконечная перекодировка и игра знаков, за пределом которых нельзя явить означаемые “вещи” как они есть, “истину” саму по себе. Текст мыслится “интертекстуально”, как игра сознательных и бессознательных заимствований, цитат, клише… Всякая иерархия ценностей, в том числе противопоставление “элитарного” и “массового”, “центра” и “периферии”, “глобального” и “локального”, революционная оппозиция обществу, авангардистский вызов традиции, – снимаются во имя существования разных культурных моделей и канонов, самодостаточных, самоценных и несводимых друг к другу» [13,5].

Комментируя термин «концептуализм», М. Н. Эпштейн пишет: «Концептуализм — система языковых жестов, относящихся к материалу советской идеологии, массового сознания социалистического общества. Официальные лозунги и клише доводятся до абсурда, обнажая разрыв между знаком, от которого остаётся голый концепт, партийное ядро, и его реальным наполнителем — означаемым. Поэзия опустошённых идеологем, близкая тому, что в живописи именуется соц-артом» [13,138].

«Словарь культуры XX века: Ключевые понятия и тексты» дает такое толкование концептуализма – «направление в искусстве, прозе и поэзии последних двадцати лет советского строя, возникшая как эстетическая реакция на “зрелый” социалистический реализм, на искусство застоя и его реальность. Концепт – это затёртый до дыр советский текст или лозунг, речевое или визуальное клише…» [10,137].

Для понимания термина «соц-арт» необходимо его соотнесение с изобразительным рядом, поэтому мы показываем школьникам несколько произведений соц-арта (см. слайд 14). Это известный плакат Д. В. Врубеля «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви», 1990 (Mein Gott, hilf mir, diese tödliche Liebe zu überleben. East Side Gallery, Берлин), изображающий поцелуй Л. И. Брежнева и руководителя компартии ГДР Эриха Хонеккера, а также плакаты-«пересмешники»: Ленин и реклама кока-колы, Сталин и «Черный квадрат» К. Малевича, Никита Михалков с «плэйбойскими» заячьими ушками и «звездастый» американский флаг. По этому же принципу соц-арта назван и один из первых сборников стихов Кибирова «Когда был Ленин маленьким».

Выявить черты постмодернистской литературы в стихах Кибирова помогает «нелинейное» чтение, позволяющее находить скрытые цитаты и их источники, что при невозможности прямого выхода в Интернет на уроке литературы может быть отражено в компьютерной презентации с применением гиперссылок.

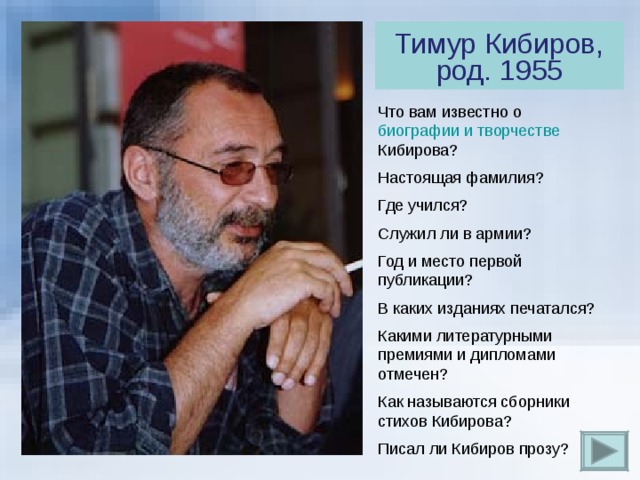

Важные факты биографии Кибирова можно актуализировать с помощью вопросов (см слайд 15):

Что вам известно о биографии и творчестве Кибирова?

Настоящая фамилия?

Где учился?

Служил ли в армии?

Год и место первой публикации?

В каких изданиях печатался?

Какими литературными премиями и дипломами отмечен?

Как называются сборники стихов Кибирова?

Писал ли Кибиров прозу?

Ответы на эти вопросы школьники могут найти в Интернете, используя материалы персонального сайта Т. Ю. Кибирова http://kibirov.poet-premium.ru и сайта «Вавилон» http://www.vavilon.ru, а также в книге О. В Богдановой «Постмодернизм в контексте современной русской литературы (60–90-е годы XX века – начало XXI века)»: «Тимур Юрьевич Кибиров (настоящая фамилия — Запоев) родился 15 февраля 1955 г. в семье офицера и учительницы. Окончил историко-филологический факультет МОПИ (ныне Московский государственный областной университет). Как псевдоним взял себе фамилию знаменитого предка по материнской линии — полковника царской армии Георгия Кибирова. Стихи начал писать в 12—13 лет, увлекался творчеством Блока, в 20 лет открыл для себя Бродского. Во время службы в армии «каждый день писал по стиху» [3, 539–540].

Первая публикация поэта— «Юность», 1988, №2. Печатался в журналах и альманахах «Время и мы», «Театральная жизнь», «Континент», «Синтаксис», «Театр», «Дружба народов», «Новый мир», «Странник», «Знамя», «Огонёк», «Арион», «Вестник Европы» и др. Переводил с осетинского языка стихи Ахсара Кодзати. В 1997 г. дебютировал как литературный критик. Автор повести «Лада, или Радость». Член Российского ПЕН-клуба (1995). Входил в жюри премий Ивана Петровича Белкина (2004), «Русский Букер» (2006). С 1997 г. — член редсовета журнала «Литературное обозрение».

Отмечен Пушкинской премией фонда А. Тепфера (1993), премиями журналов «Знамя» (1994), «Арион» (1996), «антибукеровской» премией «Незнакомка» (1997), премией «Северная Пальмира» (1997), стипендией фонда И. Бродского (2000), премией «Станционный смотритель» (2005), грантом М. Ходорковского «Поэзия и свобода» (2006), дипломом премии «Московский счёт» (2007), премией «Поэт» (2008). Книга «Стихи» входила в шорт-лист XVIII Московской международной книжной выставки-ярмарки (2005), книги «Кара-Барас» и «На полях “A Shropshire lad”» — в шорт-лист Бунинской премии (2007).

Выявляя черты постмодернизма в стихах Кибирова, школьникам можно предложить задания для сопоставления «параллельных» текстов (см. слайд 17), например:

Найдите в стихотворении Кибирова «Юноша бледный, в печать выходящий…» скрытые цитаты из В.Я. Брюсова и определите смысл их употребления.

Составьте к стихотворению историко-культурный комментарий.

Как проявились в тексте черты поэтики «концептуализма»?

В чем Кибиров полемизирует с Брюсовым?

Какими способами у читателя создается ироническое восприятие стихотворения Кибирова?

| В. Я. Брюсов | Т. Ю. Кибиров |

| Юноша бледный со взором горящим, Ныне даю я тебе три завета: Первый прими: не живи настоящим, Только грядущее – область поэта… Помни второй: никому не сочувствуй, Сам же себя полюби беспредельно. Третий храни: поклоняйся искусству, Только ему, безраздумно, бесцельно. Юноша бледный со взором смущенным! Если ты примешь моих три завета, Молча паду я бойцом побежденным, Зная, что в мире оставлю поэта. 15 июля 1896 Юному поэту

| Юноша бледный, в печать выходящий! Дать я хочу тебе два-три совета: первое дело – живи настоящим, ты не пророк, заруби себе это! И поклоняться Искусству не надо! Это и вовсе последнее дело. Экзюпери и Батая с де Садом перечитав, можешь выбросить смело.

|

Предпоследний стих в стихотворении Кибирова нуждается в историко-культурных комментариях. Их легко оформить как гиперссылки (см. слайды 18–20).

Наполнены скрытыми цитатами и сонеты Кибирова из цикла «Двадцать сонетов к Саше Запоевой» (см. слайд 21). В первом тексте на слайде пародируется сама структура сонета, способы рифмовки в катренах и терцетах, скрытые цитаты отсылают к «Поэтическому искусству» Н. Буало, к Пушкину и Брюсову. Смысл второго текста глубже. В нем актуализируются аксиологические смыслы, и семейные ценности, любовь к маленькой дочери становятся для поэта важнее его профессиональных интересов («читаю Гаспарова») и традиционных принципов воспитания («как далеко мне, старому козлу, до Песталоцци...»). Гиперссылки помогают обнаружить значение встречающихся в сонетах имен (см. слайды 22–24).

В творчестве Тимура Кибирова много стихов о Родине. Их, думается, нужно сделать главными при изучении его лирики в школе, соотнести с русской лирикой XIX–XX вв. На фоне традиционных картин России (слайд 25) может прозвучать голос поэта, читающего свое стихотворение «Красивы небо и земля…» (из сборника «На полях “A Shropshire lad”») [9].

Другие стихи Кибирова о Родине воспринимаются глубже, если школьники смогут обнаружить в них отсылки к претекстам, например, к известным строкам Тютчева (см. слайд 26). Рассмотрим стихотворение с тютчевским названием – «Умом Россию не понять…»:

Умом Россию не понять —

равно как Францию, Испанию,

Нигерию, Камбоджу, Данию,

Урарту, Карфаген, Британию,

Рим, Австро-Венгрию, Албанию —

у всех особенная стать.

В Россию можно только верить?

Нет, верить можно только в Бога.

Всё остальное — безнадёга.

Какой мерою ни мерить —

нам всё равно досталось много:

в России можно просто жить.

Царю с Отечеством служить.

Его восприятие и понимание, несомненно, будет неполным, если у школьника при чтении не возникнет ассоциаций с Тютчевым, стихотворение которого легко поместить в одно информационное пространство при чтении с экрана. Сопоставление текстов обнаружит полемичность кибировского стихотворения, заключенную в нем переоценку ценностей и выдвижение нового «лозунга» в его финальных строках.

В стихотворении «Инфинитивная поэзия», пародирующем телевизионную рекламу, главными становятся его финальные строки, отсылающие к стихотворению А. Блока «Грешить бесстыдно, непробудно…» и определяющими позитивное отношение Кибирова к Родине.

Таким образом, применение компьютерных презентаций на уроках литературы открывает и новые возможности анализа текста, позволяет разрабатывать гипертекстовые комментарии, выявляющие интертекстуальную природу художественной литературы, что «объясняется достаточно специфическим соотношением интертекстуальной природы литературы и электронного гипертекста»[12,50]. Интертекстуальность – это «понятие постмодернистской текстологии, отражающее феномен взаимодействия текста с семиотической культурной средой в качестве интериоризации внешнего. По оценке Р. Барта, каждый текст является интертекстом; другие тексты присутствуют в нем на различных уровнях в более или менее узнаваемых формах. Смысл возникает только как результат связывания этих семантических векторов, выводящих в широкий культурный контекст, выступающий по отношению к любому тексту как внешняя семиотическая среда» (см. http://slovari.yandex.ru/dict/postmodernism).

Весьма важно, что «компьютерный гипертекст как организованная внутри текста и визуализированная система ссылок соотносится с интертекстом как внешняя и внутренняя структура, то есть компьютерный гипертекст может стать средством объективации и наглядного представления интертекста»[12,53]. Сам формат компьютерного гипертекста дает возможность читателю находиться в пространстве нескольких текстов одновременно и позволяет легко переходить от основного текста к скрытой цитате и обратно. Анимационные эффекты презентации демонстрируют и внутреннюю структуру интертекста, «показывая, что все цитаты, реминисценции и аллюзии присутствуют в тексте одновременно и их пересечение создает особое напряжение существования человека в культуре»[12,59].

Покажем это на примере стихотворения Тимура Кибирова о Родине из цикла с выразительным названием «Нищая нежность» (см. слайды 27–35).

Ну, была бы ты, что ли, поменьше,

не такой вот вселенской квашней,

не такой вот лоханью безбрежной,

беспредел бы умерила свой –

чтоб я мог пожалеть тебя, чтобы

дал я отповедь клеветникам,

грудью встал, прикрывая стыдобу,

неприглядный родительский срам!

Но настолько ты, тетка, громадна,

так ты, баба, раскинулась вширь,

так просторы твои неоглядны,

так нагляден родимый пустырь,

так вольготно меж трех океанов

развалилась ты, матушка-пьянь,

что жалеть тебя глупо и странно,

а любить… да люблю я, отстань.

В стихотворении подчеркнуты те элементы, которые являются реминисценциями на другие тексты. Стихотворение Кибирова о Родине наполнено «драматическим комизмом». Комический эффект создается при помощи аллюзий на известные произведения русской поэзии, узнаваемых скрытых цитат. Для того чтобы их обнаружить и углубить понимание стихотворения, к ряду слов и выражений также нужно составить гиперссылки, например:

безбрежной –

Но я люблю, за что не знаю сам

Ее полей холодное молчанье,

Ее лесов безбрежных колыханье,

Разливы рек ее, подобные морям…

М. Ю. Лермонтов. «Родина».

чтоб я мог пожалеть тебя –

Тебя жалеть я не умею

И крест свой бережно несу.

А. А. Блок. «Россия».

дал я отповедь клеветникам –

О чем шумите вы, народные витии?

Зачем анафемой грозите вы России?

А. С. Пушкин. «Клеветникам России».

неприглядный родительский срам –

Богаты мы, едва из колыбели

Ошибками отцов и поздним их умом…

Насмешкой горькою обманутого сына

Над промотавшимся отцом.

М. Ю. Лермонтов. «Дума».

…раскинулась вширь, / так просторы твои неоглядны –

Широка страна моя родная,

Много в ней лесов полей и рек.

В. И. Лебедев-Кумач. «Песня о Родине».

меж трех океанов –

Касаясь трех великих океанов,

Она лежит, раскинув города…

К. М. Симонов. «Родина».

а любить… да люблю я –

Люблю отчизну я, но странною любовью…

Но я люблю, за что не знаю сам…

М. Ю. Лермонтов. «Родина».

Но и такой, моя Россия,

Ты всех краев дороже мне.

А. А. Блок. «Грешить бесстыдно, непробудно…».

Расположение в одном информационном пространстве (на экране) и самого стихотворения Кибирова, и «претекстов», являющихся образцами русской поэтической классики, позволяет школьникам находиться в пространстве нескольких текстов одновременно, сохраняя их смысловую взаимозависимость и единство.

Актуализация интертекстуального содержания расширяет литературный кругозор, обогащает читательский опыт и культурную память, и, главное, углубляет понимание произведения школьниками, потому что обращение к внутрипредметным связям и смысловому отбору нужных текстов выявляет новые грани смысла, обнаруженные в скрытых цитатах.

В цикл стихов Кибирова «Нищая нежность» включено еще одно стихотворение о России (см. слайд 36):

Только вымолвишь слово «Россия»,

а тем более «Русь» — и в башку

тотчас пошлости лезут такие,

враки, глупости столь прописные,

и такую наводят тоску

графа Нулина вздорное чванство,

Хомякова небритая спесь,

барство дикое и мессианство —

тут как тут. Завсегда они здесь.

И еврейский вопрос, и ответы

зачастую еврейские тож,

дурь да придурь возводят наветы,

оппонируют наглость и ложь!

То Белинский гвоздит Фейербахом,

то Опискин Христом костерит!

Мчится с гиканьем,

лжётся с размахом,

постепенно теряется стыд.

Русь-Россия! От сих коннотаций

нам с тобою уже не сбежать.

Не РФ же тебе называться!

Как же звать? И куда ж тебя звать?

Его пониманию также способствует чтение с экрана с использованием гиперссылок (см. слайды 37–43). Их составлением могут заняться сами школьники, получив такие задания:

Используя Интернет-словари и энциклопедии, составьте лексические и историко-культурные комментарии к словам и выражениям: граф Нулин, Хомяков, мессианство, еврейский вопрос, Белинский, Фейербах, Опискин, коннотация.

Какие признаки постмодернизма проявились в этих стихах? Найдите в стихотворении черты концептуальной поэзии.

Прокомментируйте скрытые образы и цитаты из Пушкина, Гоголя и др. Сформулируйте авторское отношение к России.

Финал стихотворения «Бодлер с неистовой Мариной…» из этого же цикла (см. слайд 44) также насквозь пронизан пушкинскими ассоциациями, прямыми и перевернутыми цитатами из пушкинских произведений (они выделены нами в тексте), которые можно наглядно продемонстрировать с помощью «нелинейных» экранных гиперссылок.

…И коль уж наша жизнь, как ресторан вокзальный,

дана на время нам — что ж торопить расчёт?

Упьюсь, и обольюсь с улыбкою прощальной,

и бабки подобью, и закажу ещё.

И пламень кто-нибудь разделит поневоле.

А нет — и так сойдёт. О чём тут говорить?..

На свете счастье есть. А вот покоя с волей

я что-то не встречал. Куда ж нам к чёрту плыть.

Таким образом, гипертекстовые возможности «нелинейного» чтения обнаруживают в стихах Кибирова скрытые интертекстуальные связи, «благодаря которым тексты (или их части) могут многими разнообразными способами явно или неявно ссылаться друг на друга» [11].

Оценки стихов Кибирова в критике также можно представить на экране (см. слайд 45). Цитаты из работ современных литературных критиков (см. http://kibirov.poet-premium.ru/index.html) демонстрируют разные грани поэтического дарования Кибирова:

Андрей Немзер: «Суть поэзии Кибирова в том, что он всегда умел распознавать в окружающей действительности «вечные образцы». Гражданские смуты и домашний уют, любовь и ненависть, пьяный загул и похмельная тоска, дождь и листопад, модные интеллектуальные доктрины и дебиловатая казарма, «общие места» и далёкая звезда, старая добрая Англия и хвастливо вольтерьянская Франция, денежные проблемы и взыскание абсолюта, природа, история, Россия, мир Божий говорят с Кибировым (а через него – с нами) только на одном языке – гибком и привольном, яростном и нежном, бранном и сюсюкающем, песенном и ораторском, тёмном и светлом, блаженно бессмысленном и предельно точном языке русской поэзии. Всегда новом и всегда помнящем о Ломоносове, Державине, Лермонтове, Некрасове, Ходасевиче, Мандельштаме, Пастернаке. И – что поделать – Баратынском, Хомякове, Блоке, Маяковском. Не говоря уж о Пушкине».

Андрей Левкин: «Тимур Кибиров — самый трагический русский поэт последних десяти лет (как минимум, учитывая и Бродского). Трагизм Кибирова является следствием, например, даже таких его ходов, как переиначивание и перевирание цитат: ему приходится тут стать трагиком хотя бы потому, что цитаты вот оказались такими непрочными, что допускают себя переиначить».

Елена Фанайлова: «Кибирова все почему-то считают ироничным и остроумным поэтом. Между тем он типичный моралист. Одна из последних его книг («Улица Островитянова») — ужасно грустная, не сказать — трагическая книга. В ней Кибиров перестаёт писать в рифму (что затем продолжит в последующих сборниках). А ещё Кибиров — один из немногих поэтов, которые пишут об истории».

Эти выдержки из критических работ могут стать основой для дискуссии о стихах Кибирова, которую можно организовать в заключительной части занятия:

Сопоставьте три мнения о поэзии Кибирова.

Какая оценка вам кажется самой убедительной? Аргументируйте свою позицию.

Каковы плюсы и минусы поэзии Кибирова? Сделайте выводы об особенностях его творческого пути.

В финале разговора о поэзии Кибирова можно прослушать песню [8] на его слова (стихотворение «Хорошо бы сложить стихи…) в исполнении современного автора-исполнителя Веры Вотинцевой. В этом случае музыкальная интерпретация стихотворения станет параллельным «нелинейным» текстом к тексту литературному.

Подведем итоги, осмыслив идейно-эстетическую позицию и особенности поэтики Тимура Кибирова (см. слайд 46):

1. В 1980-е гг. Кибиров – представитель концептуализма и соц-арта. Советская действительность представлена у поэта как длинный список бытовых и социально-политических реалий.

2. В 1990-е гг. поэт развенчивает романтизм как «разрушительный способ мышления» и начинает именовать себя «новым сентименталистом». «Двадцать сонетов к Саше Запоевой» отличаются элегичностью и нежностью интонаций.

3. Поэт часто использует скрытые и «перевёрнутые» цитаты из других авторов, повторяет их ритмические или интонационные особенности, умышленно ориентируется на «испорченную» поэзию, что создаёт пародийно-комический эффект

4. Кибиров — мастер стилизации. Он использует классические строфы (терцины, октавы, сонеты) и устаревшие жанры (эклога, идиллия, эпистола и др.)

5. На внешнем уровне Кибиров широко использует приемы концептуального искусства: цитатность, аллюзивность, интертекстуальность, метатекстовость, пародийность, стирание границ в позиции автора и героя, циничность восприятия прошлого, близость соц-арту, рифмо-ритмическая небрежность, грубость. Внутренне — акцентирована не формальная, а смысловая сторона приёма. [3,505]

6. Если вначале Кибиров руководствовался принципами концептуализма, то сегодня он пишет собственным голосом, сообразуясь со своим мышлением и талантом, отчего некоторые критики относят его к группе поэтов, «преодолевающих постмодернизм» [1,490].

Таким образом, мультимедийная информационно-образовательная среда является интегрированной и позволяет на уроке литературы параллельно включать несколько источников информации. Актуализация историко-культурной информации при комментировании убеждает читателя в том, что любой элемент художественного текста неслучаен и имеет свой смысл. При этом гиперссылки помогают выявлять интертекстуальную природу текста: с помощью всплывающих окон презентации появляются претексты (источники литературных реминисценций, скрытых цитат и др.) или произведения других искусств (репродукции картин, аудио- и видеофрагменты), что позволяет школьникам «находиться в пространстве нескольких произведений одновременно» [12,54], осуществляя «нелинейное» чтение, и способствует установлению внутрипредметных и межпредметных связей курса литературы.

Литература

Агеносов В.В., Анкудинов К.Н. Современные русские поэты: Антология. С. 490.

Беляева Н.В. Современная русская поэзия. Элективный курс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011.

Богданова О.В. Постмодернизм в контексте современной русской литературы (60–90-е годы XX века – начало XXI века). СПб.: Филол. ф-т СПб. гос. ун-та, 2004. С. 505.

Васильев И.Е. Русский литературный концептуализм // Русская литература XX века: направления и течения. Екатеринбург, 1996. Вып. 3. С. 142.

- Гершунский Б.С. Компьютеризация в среде образования. М.: АПК и ПРО, 1987.

- Григорьев С.Г, Гриншкун В.В. Мультимедиа в образовании. [Электронный ресурс] // URL: http://www.ido.rudn.ru/Open/multimedia

Кулакова М. «И замысел мой дик – Играть ноктюрн на пионерском горне!» // Новый мир, 1994. № 9. С. 237.

Портал «Авторская песня» [Электронный ресурс]//URL: http://www.bard.ru/cgi-bin/trackography.cgi?name=%CA%E8%E1%E8%F0%EE%E2_%D2

Портал «Литературное радио» [Электронный ресурс]//URL: http://litradio.ru/author/25.htm

Руднев В.П. Словарь культуры XX века: Ключевые понятия и тексты. М., 1999. С. 137.

Сайт о русском языке и литературе «TextoLogia.ru» [Электронный ресурс] // URL: http://www.textologia.ru/slovari/literaturovedcheskie-terminy/intertekstualnost/?q=458&n=85

Федоров С.В., Ээльмаа Ю.В. ИКТ в предметной области. Ч. I. Гуманитарный цикл. СПб., 2007. С. 54.

Эпштейн М.Н. Постмодерн в России: Литература и теория. М.: Изд-во Р. Элинина, 2000. С. 5 [Электронный ресурс] // URL: http://www.twirpx.com/file/284300/.

Просмотр содержимого презентации

«Тимур Кибиров»

Тимур Кибиров:

«автопортрет

на фоне родной страны»

Тимур Кибиров.

Из сборника «Кара-барас»

- Что отличает стихотворение Кибирова от известной вам ранее поэзии?

- Какие строки, образы, черты стиля вас рассмешили?

- Какие слова и выражения текста вам знакомы, узнаваемы?

- Что в нем показалось неожиданным, интересным, а что в этих стихах вы не приемлете?

У монитора в час полнощный муж-юноша сидит. В душе тоска, в уме сомненья, и, сумрачный, он вопрошает Яndex и другие поисковые системы — «О, разрешите мне загадку жизни, мучительно старинную загадку!!» И Rambler отвечает,на все вопросы отвечает Rambler! Проще простого сlick — и готово: Вы искали: Смысл жизни , найдено сайтов: 111444 , документов: 2724010 , новых: 3915 .

Ф. И. Тютчев. Вопросы (Из Гейне)

Над морем, диким полуночным морем

Муж-юноша стоит —

В груди тоска, в уме сомненья — И, сумрачный, он вопрошает волны: «О, разрешите мне загадку жизни, Мучительно-старинную загадку, Над коей сотни, тысячи голов — В египетских, халдейских шапках, Гиероглифами ушитых, В чалмах, и митрах , и скуфьях , И с париками и обритых — Тьмы бедных человеческих голов Кружилися, и сохли, и потели, — Скажите мне, что значит человек?

Откуда он, куда идет,

И кто живет над звездным сводом?» По-прежнему шумят и ропщут волны,

И дует ветр, и гонит тучи, И звезды светят холодно и ясно, — Глупец стоит — и ждет ответа!

Между 1827 и 1829

http://feb-web.ru/feb/tyutchev/texts/tss/tss-0742.htm

Викторина. Халдейский, митра, скуфья.

Халдеи — семитский народ, обитавший в области устьев рек Тигра и Евфрата. Говорили на арамейском языке. Служит также наименованием колдунов, магов, волхвов, гадателей, астрологов.

Митра — (греч.). 1) головной убор у высших духовных лиц при полном облачении.

Скуфья (от греч. «чаша») — повседневный головной убор православных духовных лиц. Небольшая круглая чёрная, мягко складывающаяся шапочка.

А. Вознесенский. Лонжюмо

Однажды, став зрелей, из спешной повседневности

мы входим в Мавзолей ,

как в кабинет рентгеновский,

вне сплетен и легенд, без шапок, без прикрас,

и Ленин , как рентген, просвечивает нас.

Мы движемся из тьмы, как шорох кинолентин:

«Скажите, Ленин, мы — каких Вы ждали, Ленин?!

Скажите, Ленин, где победы и пробелы?

Скажите — в суете мы суть не проглядели?..»

Нам часто тяжело. Но солнечно и страстно

прозрачное чело горит лампообразно.

«Скажите, Ленин, в нас идея не ветшает?»

И Ленин

отвечает.

На все вопросы отвечает Ленин.

Викторина. Лонжюмо, мавзолей, Ленин.

Лонжюмо (Longjumeau), местечко в 18 км от Парижа, в котором в 1911 большевиками под руководством В. И. Ленина была организована школа для подготовки партийных кадров из рабочих.

Мавзолей (лат. mausoleum, от греческого Mausoléion), монументальное погребальное сооружение. Назван по гробнице карийского царя Мавсола (умер в середине 4 века до н. э.) в городе Галикарнас.

Ленин, Владимир Ильич (1870–1924), революционер, политический деятель советской России, лидер большевистской революции, глава советского правительства (1917–1924).

В самом широком смысле Кибиров примыка-ет к постмодернистской (1 , 2) поэтической тенденции «московских концептуалистов », группе «Альманах» (вместе с Д. Приговым, Л. Рубинштейном, С. Гандлевским, М. Айзен-бергом и др.), которые являют собой «логи-ческое и вместе с тем парадоксальное про-должение традиций русского авангарда».

Васильев И. Русский литературный кон-цептуализм // Русская литература XX ве-ка: направления и течения. Екатеринбург, 1996. Вып. 3. С.142 .

Что такое постмодернизм? концептуализм?

3

1

2

2

4

Викторина. Кто из современных поэтов изображен на фотографиях ?

1. Сергей Гандлевский.

2. Михаил Айзенберг.

3. Лев Рубинштейн.

4. Дмитрий Александрович Пригов.

… Дать чёткое и однозначное определение постмодернизма трудно.

М. Эпштейн. Постмодерн в России

Сам термин «постмодернизм» достаточно неясен и имеет множество литературоведческих определений… При всей несхожести поэтов-постмодернистов объединяет стремление отказаться от учительской роли литературы, ограничить её чисто игровыми задачами. Агеносов В. В., Анкудинов К. Н. Современные русские поэты: Антология.

Обычно постмодернизм определяется как культурная формация, исторический период или совокупность теоретических и художественных движений, которым свойственен принципиальный эклектизм и фрагментарность, отказ от больших, всеохватывающих мировоззрений и повествований. Просветительская установка на идеал, поиск некой универсальной и рационально постижимой истины отождествляются с опасностями утопизма и тоталитаризма.

Мир мыслится как текст, как бесконечная перекодировка и игра знаков, за пределом которых нельзя явить означаемые «вещи» как они есть, «истину» саму по себе.

Текст мыслится «интертекстуально», как игра сознательных и бессознательных заимствований, цитат, клише… Всякая иерархия ценностей, в том числе противопоставление «элитарного» и «массового», «центра» и «периферии», «глобального» и «локального», революционная оппозиция обществу, авангардистский вызов традиции, — снимаются во имя существования разных культурных моделей и канонов, самодостаточных, самоценных и несводимых друг к другу.

Эпштейн М. Постмодерн в России: Литература и теория. —

М.: Изд-во Р. Элинина, 2000. — С. 5.

- Эпштейн М. Постмодерн в России: Литература и теория. — М.: Изд-во Р. Элинина, 2000. — С. 5.

- Эпштейн М. Постмодерн в России: Литература и теория. — М.: Изд-во Р. Элинина, 2000. — С. 5.

« Концептуализм — система языковых жестов, относящихся к материалу советской идеологии, массового сознания социалистического общества. Официальные лозунги и клише доводятся до абсурда, обнажая разрыв между знаком, от которого остаётся голый концепт, партийное ядро, и его реальным наполнителем — означаемым. Поэзия опустошённых идеологем, близкая тому, что в живописи именуется соц-артом ».

Эпштейн М. Постмодерн в России: Литература и теория. —

М.: Изд-во Р. Элинина, 2000. — С. 138.

- Эпштейн М. Постмодерн в России: Литература и теория. — М.: Изд-во Р. Элинина, 2000. — С. 138.

- Эпштейн М. Постмодерн в России: Литература и теория. — М.: Изд-во Р. Элинина, 2000. — С. 138.

- Эпштейн М. Постмодерн в России: Литература и теория. — М.: Изд-во Р. Элинина, 2000. — С. 138.

- Эпштейн М. Постмодерн в России: Литература и теория. — М.: Изд-во Р. Элинина, 2000. — С. 138.

« Концептуализм — направление в искусстве, прозе и поэзии последних двадцати лет советского строя, возникшая как эстетическая реакция на “зрелый” социалистический реализм, на искусство застоя и его реальность. Концепт — это затёртый до дыр советский текст или лозунг, речевое или визуальное клише…».

Руднев В. Словарь культуры XX века: Ключевые понятия и

тексты. — М., 1999. — С. 137.

- Руднев В. Словарь культуры XX века: Ключевые понятия и тексты. — М., 1999. — С. 137.

- Руднев В. Словарь культуры XX века: Ключевые понятия и тексты. — М., 1999. — С. 137.

- Руднев В. Словарь культуры XX века: Ключевые понятия и тексты. — М., 1999. — С. 137.

- Руднев В. Словарь культуры XX века: Ключевые понятия и тексты. — М., 1999. — С. 137.

Соц-арт возник как пародия на официальное советское искусство и образы современной массовой культуры в целом, что нашло отражение в его ироничном наименовании, соединившем понятия соцреализма и поп-арта. Поп-арт являлся рефлексией на товарное перепроизводство и изобилие западного мира, а объектом соц-арта становится перепроизводство идеологии в СССР. Также определённое влияние на соц-арт оказал концептуализм.

Д. В. Врубель.

Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви , 1990

Mein Gott, hilf mir, diese tödliche Liebe zu überleben

East Side Gallery, Берлин

Тимур Кибиров. Когда был Ленин маленьким. Стихи 1984– 1985.

СПб., 1995 .

Тимур Кибиров, род. 1955

Что вам известно о биографии и творчестве Кибирова?

Настоящая фамилия?

Где учился?

Служил ли в армии?

Год и место первой публикации?

В каких изданиях печатался?

Какими литературными премиями и дипломами отмечен?

Как называются сборники стихов Кибирова?

Писал ли Кибиров прозу?

Тимур Юрьевич Кибиров (настоящая фамилия — Запоев) родился 15 февраля 1955 г. в семье офицера и учительницы. Окончил историко-филологический факультет МОПИ (ныне Московский государственный областной университет). Как псевдоним взял себе фамилию знаменитого предка по материнской линии — полковника царской армии Георгия Кибирова. Стихи начал писать в 12—13 лет, увлекался творчеством Блока, в 20 лет открыл для себя Бродского. Во время службы в армии «каждый день писал по стиху».

Первая публикация — «Юность», 1988, №2. Печатался в журналах и альманахах «Время и мы», «Театральная жизнь», «Континент», «Синтаксис», «Театр», «Дружба народов», «Новый мир», «Странник», «Знамя», «Огонёк», «Арион», «Вестник Европы» и др. Переводил с осетинского языка стихи Ахсара Кодзати. В 1997 г. дебютировал как литературный критик. Автор повести «Лада, или Радость». Член Российского ПЕН-клуба ( 1995 ). Входил в жюри премий Ивана Петровича Белкина ( 2004 ), «Русский Букер» ( 2006 ). С 1997 г. — член редсовета журнала «Литературное обозрение».

Отмечен Пушкинской премией фонда А. Тепфера ( 1993 ), премиями журналов «Знамя» ( 1994 ), «Арион» ( 1996 ), «антибукеровской» премией «Незнакомка» ( 1997 ), премией «Северная Пальмира» ( 1997 ), стипендией фонда И. Бродского ( 2000 ), премией «Станционный смотритель» ( 2005 ), грантом М. Ходорковского «Поэзия и свобода» ( 2006 ), дипломом премии «Московский счёт» ( 2007 ), премией «Поэт» ( 2008 ). Книга «Стихи» входила в шорт-лист XVIII Московской международной книжной выставки-ярмарки ( 2005 ), книги «Кара-Барас» и «На полях «A Shropshi r e lad» — в шорт-лист Бунинской премии ( 2007 ).

По О. В. Богдановой, материалам персонального сайта Т. Ю. Кибирова http://kibirov.poet-premium.ru и сайта «Вавилон» http://www.vavilon.ru

Найдите в стихотворении «Юноша бледный, в печать выходящий…» скрытые цитаты из В. Брюсова и определите смысл их употребления. Составьте к стихотворению историко-культурный комментарий. Как проявились в этом тексте черты поэтики «концептуализма»? В чем Кибиров полемизирует с Брюсовым?

Юноша бледный со взором горящим,

Ныне даю я тебе три завета:

Первый прими: не живи настоящим,

Только грядущее - область поэта.

Помни второй: никому не сочувствуй,

Сам же себя полюби беспредельно.

Третий храни: поклоняйся искусству,

Только ему, безраздумно, бесцельно.

Юноша бледный со взором смущенным!

Если ты примешь моих три завета,

Молча паду я бойцом побежденным,

Зная, что в мире оставлю поэта.

15 июля 1896 Юному поэту

Юноша бледный, в печать выходящий!

Дать я хочу тебе два-три совета:

первое дело — живи настоящим,

ты не пророк, заруби себе это!

И поклоняться Искусству не надо!

Это и вовсе последнее дело.

Экзюпери и Батая с де Садом

перечитав, можешь выбросить смело.

Викторина. Экзюпери, Батай, де Сад.

Сент-Экзюпери Антуан де (29.6.1900, Лион, — 31.7.1944), французский писатель. Родился в аристократической семье. В 1919—21 учился в Школе изящных искусств, в 1921—23 служил в армии; затем работал на заводе. В 1926 стал лётчиком и писателем, опубликовав свой первый рассказ "Лётчик".

Жорж Бата́й (фр. Georges Bataille ; 10 сентября 1897, Бийом (фр.)русск., Овернь, Франция — 9 июля 1962, Париж, Франция) — известный французский философ и писатель, стоявший у истоков постмодернизма.

Донасье́н Альфо́нс Франсу́а де Са́д (1740—1814), вошедший в историю как марки́з де Са́д — французский аристократ, писатель и философ. Был был проповедником абсолютной свободы, которая не была бы ограничена ни нравственностью, ни религией, ни правом, а основной ценностью жизни считал утоление стремлений личности.

Прочитайте два сонета из цикла «Двадцать сонетов к Саше Запоевой». Как в них интегрируется быт и бытие, временное и вечное? Докажите, что это сонеты. Есть ли в них черты концептуализма? Чего в стихах больше — иронии или сентиментальности?

Чтоб как-то структурировать любовь,

избрал я форму строгую сонета.

Катрена два и следом два терцета.

абба. Поэтому морковь

я тру тебе опять. Не прекословь! —

как Брюсов бы сказал. Морковка эта

полезнее котлеты и конфеты.

абба. И вот уже свекровь

какая-то (твоя, наверно) прётся

в злосчастный стих. ссdс. Бороться

нет сил уж боле. Зря суровый Дант

не презирал сонета. Остаётся

dd, Сашура. Фант? Сервант? Сержант?

А может, бант? Нет, лучше бриллиант.

Ты горько плачешь в роковом углу.

Бездарно притворяясь, что читаю

Гаспарова , я тихо изнываю,

прервав твою счастливую игру

с водой и рафинадом на полу.

Секунд через 15, обнимая

тебя, я безнадёжно понимаю,

как далеко мне, старому козлу,

до Песталоцци ... Ну и наплевать!

Тебя ещё успеют наказать.

Охотников найдётся выше крыши,

Подумаешь, всего-то полкило.

Ведь не со зла ж и явно не назло.

Прости меня. Прижмись ко мне поближе.

Викторина . Дант, Гаспаров, Песталоцци

Данте Алигьери (май 1265, Флоренция, — 14.9.1321, Равенна), итальянский поэт. Автор «Божественной комедии».

Михаи́л Лео́нович Гаспа́ров (13 апреля 1935, Москва — 7 ноября 2005, Москва) — российский литературовед и филолог-классик, историк античной литературы и русской поэзии, стиховед, теоретик литературы. Академик РАН. Автор работ о русском и европейском стихе. Переводчик античной, средневековой и новой поэзии и прозы. Эссеист.

Песталоцци Иоганн Генрих (12.1.1746, Цюрих,— 17.2.1827, Бругг), швейцарский педагог-демократ, один из основоположников дидактики начального обучения.

Тимур Кибиров:

стихи о России

http://litradio.ru/author/25.htm

Инфинитивная поэзия

(по мотивам Жолковского)

Сникерснуть

Сделать паузу — скушать Твикс

Оттянуться по полной

Почувствовать разницу

Попробовать новый изысканный вкус

Быть лидером

Мочить в сортире

Не дать себе засохнуть

Убить Билла-1

Убить Билла-2

Играть в Джек-пот — жить без забот

Не париться

Пиарить

Клубиться

Позиционироваться

Зачищать

Монетизировать и растаможить

Зажигать

Бесстыдно, непробудно —

И не такой ещё, моя Россия,

бывала ты, не падая в цене!

Умом Россию не понять —

равно как Францию, Испанию,

Нигерию, Камбоджу, Данию,

Урарту, Карфаген, Британию,

Рим, Австро-Венгрию, Албанию —

у всех особенная стать.

В Россию можно только верить?

Нет, верить можно только в Бога.

Всё остальное — безнадёга.

Какой мерою ни мерить —

нам всё равно досталось много:

в России можно просто жить.

Царю с Отечеством служить.

Каково отношение поэта к Родине? В чем своеобразие его стихов о России?

Жолковский Александр Константинович (р. 1937) — литературовед, лингвист, эссеист, прозаик. В 60—70-е гг. — представитель московско-тартуской семио-тической школы. Эмигрировал в США. Профессор славистики Университета Южной Калифорнии .

Ну была бы ты, что ли поменьше,

не такой вот вселенской квашней,

не такой вот лоханью безбрежной ,

беспредел бы умерила свой –

чтоб я мог пожалеть тебя , чтобы

дал я отповедь клеветникам ,

грудью встал, прикрывая стыдобу,

неприглядный родительский срам !

Но настолько ты, тетка, громадна,

так ты, баба, раскинулась вширь,

так просторы твои неоглядны,

так нагляден родимый пустырь,

так вольготно меж трех океанов

развалилась ты, матушка-пьянь,

что жалеть тебя глупо и странно,

А любить… да люблю я, отстань.

http://magazines.russ.ru/znamia/2000/10/kibir.html

Найдите в тексте скрытые отсылки к А. Пушкину, М. Лермонтову, А. Блоку, К. Симонову, В. Лебедеву-Кумачу. Чем отличается образ России у Т. Кибирова от традиционного образа Родины (как прекрасной женщины, жены, матери)? Почему контекстуальные синонимы к слову «родина» стилистически снижены, а стихотворение о Родине наполнено «драматическим комизмом»? В чем неожиданность его финала? Каково авторское отношение к Родине?

безбрежной –

Но я люблю, за что не знаю сам

Ее полей холодное молчанье,

Ее лесов безбрежных колыханье,

Разливы рек ее, подобные морям…

М. Ю. Лермонтов. «Родина».

- Но я люблю, за что не знаю сам Ее полей холодное молчанье, Ее лесов безбрежных колыханье, Разливы рек ее, подобные морям… М. Ю. Лермонтов. «Родина».

- Но я люблю, за что не знаю сам Ее полей холодное молчанье, Ее лесов безбрежных колыханье, Разливы рек ее, подобные морям… М. Ю. Лермонтов. «Родина».

чтоб я мог пожалеть тебя –

Тебя жалеть я не умею

И крест свой бережно несу.

- Тебя жалеть я не умею И крест свой бережно несу.

- Тебя жалеть я не умею И крест свой бережно несу.

А. А. Блок. «Россия».

- А. А. Блок. «Россия».

- А. А. Блок. «Россия».

- А. А. Блок. «Россия».

- А. А. Блок. «Россия».

дал я отповедь клеветникам –

О чем шумите вы, народные витии?

Зачем анафемой грозите вы России?

- О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России?

А. С. Пушкин. « Клеветникам России ».

- А. С. Пушкин. « Клеветникам России ».

неприглядный родительский срам –

Богаты мы, едва из колыбели

Ошибками отцов и поздним их умом…

Насмешкой горькою обманутого сына

Над промотавшимся отцом .

- Богаты мы, едва из колыбели Ошибками отцов и поздним их умом… Насмешкой горькою обманутого сына Над промотавшимся отцом .

М. Ю. Лермонтов. «Дума».

- М. Ю. Лермонтов. «Дума».

- М. Ю. Лермонтов. «Дума».

- М. Ю. Лермонтов. «Дума».

- М. Ю. Лермонтов. «Дума».

неприглядный родительский срам –

Выйдя из ковчега, Ной насадил виноградник и изобрёл искусство приготовления вина ( Быт. 9:20 ). Однажды, когда Ной опьянел и лежал обнажённым в своём шатре, его сын Хам (вероятно со своим сыном Ханааном) увидел «наготу отца своего», и, оставив отца обнажённым, поспешил рассказать об этом двум своим братьям. «Сим же и Иафет взяли одежду и, положив её на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего; лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего.» ( Быт. 9:23 ) За проявленное непочтение Ной проклял сына Хама — Ханаана и его потомков, объявив, что те будут рабами Сима и Иафета. Двух других своих сыновей Ной благословил: «да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых» ( Быт. 9:27 ).

… раскинулась вширь, /

так просторы твои неоглядны –

- … раскинулась вширь, / так просторы твои неоглядны –

- … раскинулась вширь, / так просторы твои неоглядны –

Широка страна моя родная,

Много в ней лесов полей и рек.

В. И. Лебедев-Кумач. «Песня о Родине».

- Широка страна моя родная, Много в ней лесов полей и рек. В. И. Лебедев-Кумач. «Песня о Родине».

меж трех океанов –

Касаясь трех великих океанов ,

Она лежит, раскинув города…

- Касаясь трех великих океанов , Она лежит, раскинув города…

К. М. Симонов. «Родина».

- К. М. Симонов. «Родина».

- К. М. Симонов. «Родина».

- К. М. Симонов. «Родина».

а любить… да люблю я –

Люблю отчизну я, но странною любовью…

Но я люблю , за что не знаю сам…

- Люблю отчизну я, но странною любовью… Но я люблю , за что не знаю сам…

- Люблю отчизну я, но странною любовью… Но я люблю , за что не знаю сам…

М.Ю. Лермонтов. «Родина».

- М.Ю. Лермонтов. «Родина».

- М.Ю. Лермонтов. «Родина».

- М.Ю. Лермонтов. «Родина».

- М.Ю. Лермонтов. «Родина».

Но и такой, моя Россия,

Ты всех краев дороже мне .

А.А. Блок. «Грешить бесстыдно, непробудно…»

- Но и такой, моя Россия, Ты всех краев дороже мне . А.А. Блок. «Грешить бесстыдно, непробудно…»

- Но и такой, моя Россия, Ты всех краев дороже мне . А.А. Блок. «Грешить бесстыдно, непробудно…»

Только вымолвишь слово «Россия»,

а тем более «Русь» — и в башку

тотчас пошлости лезут такие,

враки, глупости столь прописные,

и такую наводят тоску

графа Нулина вздорное чванство,

Хомякова небритая спесь,

барство дикое и мессианство —

тут как тут. Завсегда они здесь.

И еврейский вопрос, и ответы

зачастую еврейские тож,

дурь да придурь возводят наветы,

оппонируют наглость и ложь!

То Белинский гвоздит Фейербахом ,

то Опискин Христом костерит!

Мчится с гиканьем,

лжётся с размахом,

постепенно теряется стыд.

Русь-Россия! От сих коннотаций

нам с тобою уже не сбежать.

Не РФ же тебе называться!

Как же звать? И куда ж тебя звать?

Какие признаки постмодернизма проявились в этих стихах? Есть ли в стихотворении черты концептуальной поэзии? Составьте к тексту историко-культурный комментарий. Прокомментируйте скрытые образы и цитаты. Сформулируйте авторское отношение к России.

Викторина. Граф Нулин, Хомяков, мессианство, Белинский, Фейербах, Опискин, коннотация.

Граф Нулин — герой одноименной поэмы А. С. Пуш-кина. Была написана в конце 1825 года; напечатана в 1827 году. Литературовед Сергей Михайлович Бонди называет её первой реалистической поэмой в твор-честве поэта. Поэма представляет собой пародийную интерпретацию шекспировской поэмы «Лукреция».

Алексе́й Степа́нович Хомяко́в (1 мая (13 мая) 1804, Москва, Российская империя — 23 сентября (5 октяб-ря) 1860, село Ивановское, Данковский уезд, Рязан-ская губерния, Российская империя) — русский поэт, художник, публицист, богослов, философ, основопо-ложник раннего славянофильства, член-корреспон-дент Петербургской Академии наук (1856 г.).

Мессианство, мессианизм (др.-евр. машиах — помазанник, араб. масх — помазание, масих — помазанник) — религиозное учение о грядущем пришествии в мир божьего посланца — мессии, призванного установить справедливость, мир, покой на земле.

Виссарио́н Григо́рьевич Бели́нский (11 июня) 1811, крепость Свеаборг, Великое княжество Финляндское — 26 мая (7 июня) 1848 года, Санкт-Петербург) — русский писатель, литературный критик, публицист, философ-западник.

Сотрудничал с журналами «Отечественные записки» (1839—1846) и «Современник» (с 1846).

Лю́двиг Андре́ас фон Фейерба́х (28 июля 1804, Ландсхут, Бавария — 13 сентября 1872, Нюрнберг, Бавария, Германская империя) — выдающийся не-мецкий философ, сын криминолога, специалиста по уголовному праву. В трудах Ф. решается вопрос об отношении философии к религии. Ф. является одним из первых представителей неоматериализма, вышедшего из «крайне левого» гегельянства.

.

Коннотация (ср.-век. лат. connotatio, от лат. con - вместе и noto - отмечаю, обозначаю), в языкознании дополнительное, сопутствующее значение языковой единицы или категории. Включает семантические и стилистические аспекты, связанные с основным значением.

Фома Фомич Опискин — герой повести Ф. М. Досто-евского «Село Степанчиково и его обитатели. Из за-писок неизвестного» (1859). Приживальщик в богатом поместье, подчинивший себе генеральшу Крахоткину благодаря чтению «душеспасительных книг», толкова-нию «христианских добродетелей», снов, «мастерско-му» осуждению ближних, а также безудержному само-восхвалению. Близок образу мольеровского Тартюфа.

Нет, лучше подожду —

чтоб мыслить и страдать.

Ведь так, мой юный друг?

Вот пухленький ведущий

программы «Смак» даёт мне правильный совет

не прогибаться впредь пред миром этим злющим.

Ну улыбнись, дружок! Потешно, правда ведь?

И страшно, правда ведь? И правда ведь, опасно?

Не скучно ни фига! Таинственно, скорей.

Не то, чтоб хорошо, не то, чтобы прекрасно –

невероятно всё и с каждым днём странней.

«Dahin, dahin!» — Уймись! Ей-богу надоело.

Сюда, сюда, мой друг! Вот, полюбуйся сам,

как сложен, преломлён, цветаст свет этот белый!

А тот каков, и так узнать придётся нам!

Лень-матушка спасёт. Хмель-батюшка утешит.

Сестра-хозяйка нам расстелет простыню.

Картина та ещё! Всё то же и все те же.

Сюжет — ни то, ни сё. Пегас — ни тпру, ни ну.

Но — глаз не оторвать! Но сколько же нюансов

досель не знали мы, ещё не знаем мы!

Конечно же to be! Сколь велико пространство!

Как мало времени. Пожалуйста, уймись!

И коль уж наша жизнь, как ресторан вокзальный,

дана на время нам — что ж торопить расчёт?

Упьюсь, и обольюсь с улыбкою прощальной,

и бабки подобью, и закажу ещё.

И пламень кто-нибудь разделит поневоле.

А нет — и так сойдёт. О чём тут говорить?..

На свете счастье есть. А вот покоя с волей

я что-то не встречал. Куда ж нам к чёрту плыть.

Какую картину Родины рисует поэт? Что чувствует его лирический герой? Составьте к тексту историко-культурный комментарий. Объясните роль скрытых цитат и поэтического синтаксиса. Какие черты сближают стихотворение с философской лирикой?

Граф Рэтленд — по спорной гипотезе — лицо, которое скрывалось под псевдонимом Шекспир.

«Dahin, dahin!» ( нем.) — здесь: туда-туда.

http://w-shakespeare.narod.ru/hamlet14.htm

***

Бодлер с неистовой Мариной

нам указали путь. Но, други, умирать

я что-то не хочу. Вот кошка Катерина

с овчаркою седой пытается играть.

Забавно, правда ведь?

Вот книжка про Шекспира

доказывает мне, что вовсе не Шекспир

(тем паче не певец дурацкий Бисер Киров)

“ to be or not to be?” когда - то вопросил ,

а некий Рэтленд граф.

Ведь интересно, правда?

А вот, гляди — Чубайс!! А вот — вот это да! –

с Пресветлым Рождеством

нас поздравляет «Правда»!

Вопросы для дискуссии

Андрей Немзер : «Суть поэзии Кибирова в том, что он всегда умел распознавать в окружающей действительности «вечные образцы». Гражданские смуты и домашний уют, любовь и ненависть, пьяный загул и похмельная тоска, дождь и листопад, модные интеллектуальные доктрины и дебиловатая казарма, «общие места» и далёкая звезда, старая добрая Англия и хвастливо вольтерьянская Франция, денежные проблемы и взыскание абсолюта, природа, история, Россия, мир Божий говорят с Кибировым (а через него – с нами) только на одном языке – гибком и привольном, яростном и нежном, бранном и сюсюкающем, песенном и ораторском, тёмном и светлом, блаженно бессмысленном и предельно точном языке русской поэзии. Всегда новом и всегда помнящем о Ломоносове, Державине, Лермонтове, Некрасове, Ходасевиче, Мандельштаме, Пастернаке. И – что поделать – Баратынском, Хомякове, Блоке, Маяковском. Не говоря уж о Пушкине».

Андрей Левкин: «Тимур Кибиров — самый трагический русский поэт последних десяти лет (как минимум, учитывая и Бродского). Трагизм Кибирова является следствием, например, даже таких его ходов, как переиначивание и перевирание цитат: ему приходится тут стать трагиком хотя бы потому, что цитаты вот оказались такими непрочными, что допускают себя переиначить».

Елена Фанайлова: «Кибирова все почему-то считают ироничным и остроумным поэтом. Между тем он типичный моралист. Одна из последних его книг («Улица Островитянова») — ужасно грустная, не сказать — трагическая книга. В ней Кибиров перестаёт писать в рифму (что затем продолжит в последующих сборниках). А ещё Кибиров — один из немногих поэтов, которые пишут об истории».

См. h ttp://kibirov.poet-premium.ru/index.html

Сопоставьте три мнения о поэзии Кибирова. Какая оценка вам кажется самой убедительной? Аргументируйте свою позицию. Каковы плюсы и минусы поэзии Кибирова? Сделайте выводы об особенностях его творческого пути.

3. Поэт часто

использует скрытые и «перевёрнутые» цитаты из других авторов, повторяет их ритмические или интонационные особенности, умышленно ориентируется на «испорченную» поэзию, что создаёт пародийно-комический

эффект

2. В 1990-е гг.

поэт развенчивает романтизм

как «разрушительный способ мышления» и начинает именовать себя «новым сентименталистом». «Двадцать сонетов к Саше

Запоевой» отличаются

элегичностью и нежностью интонаций.

Идейно-эстетическая позиция

и особенности

поэтики

Тимура Кибирова

4. Кибиров —

мастер стилизации. Он использует классические строфы (терцины, октавы, сонеты) и устаревшие жанры (эклога, идиллия, эпистола и др.)

1. В 1980-е гг.

представитель концептуализма и соц-арта. Советская действительность представлена у поэта как длинный список бытовых и социально политических реалий.

5. Внешне — приемы

концептуального искусства:

цитатность, аллюзивность, интертекстуальность, пародийность, стирание границ в позиции автора и героя, циничность восприятия прошлого, близость соц-арту, рифмо-ритмическая небрежность, грубость. Внутренне — акцентирована не формальная, а смысловая сторона приёма

6. Если вначале Кибиров руководствовался принципами концептуализма, то сегодня он пишет собственным голосом, сообразуясь со своим мышлением и талантом, отчего некоторые критики относят его к группе поэтов, «преодолевающих

постмодернизм».

Контактная информация:

Беляева Наталья Васильевна ,

доктор педагогических наук, заслуженный учитель РФ,

главный научный сотрудник ИСМО РАО (Москва)

Спасибо за внимание!