Содержание.

Введение ………………….………………………………………………..…3

Глава І. Общая характеристика игровой деятельности учащихся младших классов на уроках иностранного языка.

История возникновения и краткая характеристика игр…………….7-13

1.2 Игровая технология. Теория и классификация игр. Игровые педагогические технологии. ………………………………………………13-18

1.3 Возрастные особенности третьеклассников и их отношение к играм…………………………………………………………………………18-23

1.4 Использование игр при обучении немецкому языку………………23-24

Глава ІІ. Характеристика игр, рекомендуемых для 3 класса.

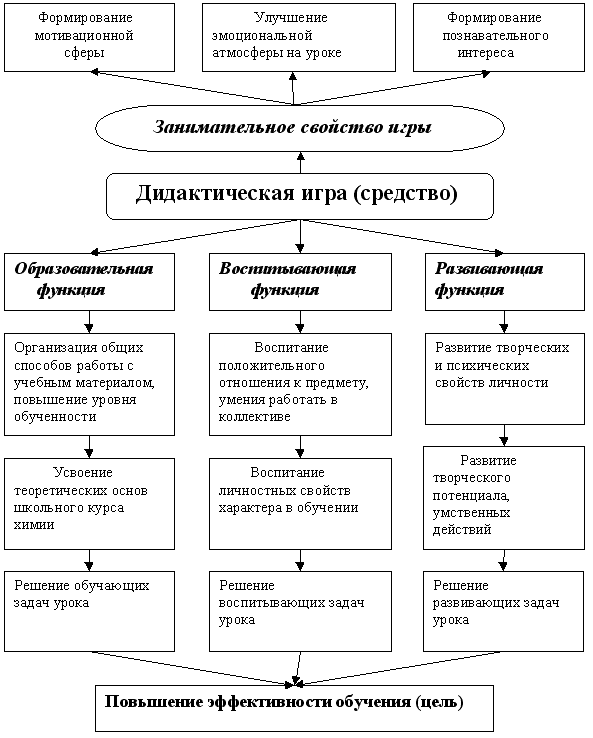

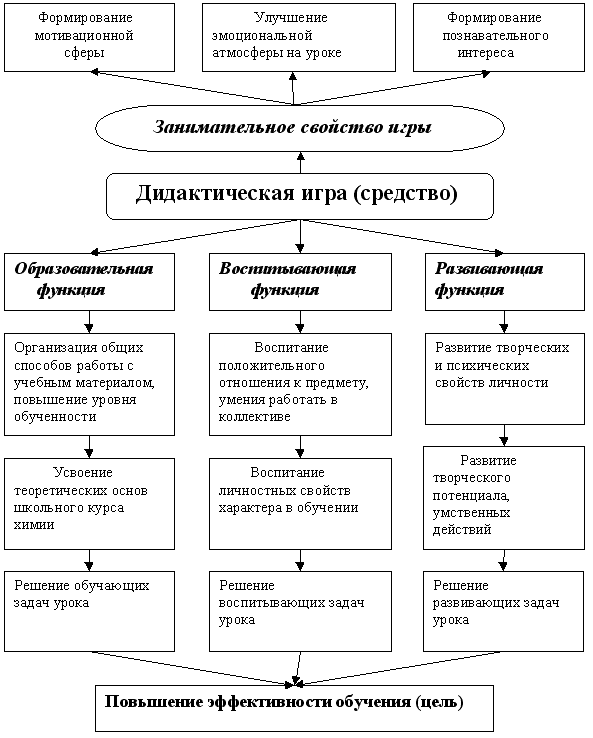

2.1 Цели развивающих игр ……………………..………………………..25

2.2 Формы развивающих игр ……………………...…………………….25-26

2.3 Изучение возможности использования игровых технологий в начальной школе…………………………………………………………….26-32

2.4. Примеры развивающих игр для 3 класса средней школы…………..32-34

Заключение …………………………………………………………………35-37

Приложение……………………………………………...…………………38-40

Список литературы…………………………………………………………41-42

Введение

Игра – это огромное светлое окно, через

которое в духовный мир ребёнка вливается

живительный поток представлений, понятий

о мире. Игра – это искра, зажигающая

огонёк пытливости и любознательности.

Сухомлинский В. А.

Игра как одно из удивительнейших явлений человеческой жизни привлекала к себе внимание философов и исследователей разных эпох. Уже Платон считал игру одним из полезнейших занятий, а Аристотель видел в игре источник душевного равновесия, гармонии души и тела.

Тема моей курсовой работы - использование развивающих игр в младших классах при обучении иностранному языку. Игра, как известно, является ведущей формой деятельности ребенка в младшем школьном возрасте. Не секрет, что многие выдающиеся педагоги справедливо обращали внимание на эффективность использования игр в процессе обучения. В игре проявляются особенно полно и порой неожиданно способности человека, ребенка в особенности.В настоящее время школа нуждается в такой организации своей деятельности, которая обеспечила бы развитие индивидуальных способностей и творческого отношения к жизни каждого учащегося, внедрение различных инновационных учебных программ, реализацию принципа гуманного подхода к детям и пр. Иными словами, школа чрезвычайно заинтересована в знании об особенностях психического развития каждого конкретного ребенка. И не случайно все в большей степени возрастает роль практических знаний в профессиональной подготовке педагогических кадров.

Уровень обучения и воспитания в школе в значительной степени определяется тем, насколько педагогический процесс ориентирован на психологию возрастного и индивидуального развития ребенка. Это предполагает психолого-педагогическое изучение школьников на протяжении всего периода обучения с целью выявления индивидуальных вариантов развития, творческих способностей каждого ребенка, укрепления его собственной позитивной активности, раскрытия неповторимости его личности, своевременной помощи при отставании в учебе или неудовлетворительном поведении. Особенно важно это в младших классах школы, когда только начинается целенаправленное обучение человека, когда учеба становится ведущей деятельностью, в лоне которой формируются психические свойства и качества ребенка, прежде всего познавательные процессы и отношение к себе как субъекту познания (познавательные мотивы, самооценка, способность к сотрудничеству и пр.).

Данная тема чрезвычайно важна для глубокого ее изучения и особенно практического применения в школах. Ее актуальность на современном этапе является очевидной, дающей простор преподавателям для новаторства и внедрения в жизнь собственных идей и решений. И именно игра, как наиболее не стесненная условностями и различного рода рамками обрела обучение, так и детская аудитория, на которую она рассчитана, наиболее приемлема для применения ее в младших классах, т.к. именно здесь и существует неограниченные возможности для реализации творческого потенциала, как преподавателя, так и учащихся.

Объектом моей курсовой работы являются игры на уроках на младшей ступени обучения немецкому языку в школе.

Предмет исследования – развивающие игры на уроках немецкого языка на младшей ступени обучения.

Цель данной работы заключается в раскрытии особенностей развивающих игр в младших классах при обучении немецкому языку.

Задачи исследования:

I. Характеристика развивающих игр как одной из ведущих форм деятельности младших школьников.

II. Выявление возрастных особенностей учащихся младшей ступени и их отношения к играм.

III. Характеристика игр, рекомендуемых для 3 класса.

Для исследования я использовала следующие методы:

а) теоретические: анализ методической литературы по теме работы.

б) практические: описательный и сравнительно – сопоставительный метод исследования, метод обобщения при подборе игр для учащихся младших классов, метод анкетирования при анализе эффективности и целесообразности использования элементов игрового метода при изучении немецкого языка на младшем этапе.

Теоретическая значимость этой работы заключается в том, что я собрала и обобщила материал по проблемному вопросу и попыталась доказать целесообразность и полезность использования развивающих игр при обучении немецкому языку на младшей ступени.

Практическая значимость состоит в том, я подобрала развивающие игры для учащихся третьих классов. Эти игры способствуют комплексному развитию всех способностей детей на уроках немецкого языка

Работа состоит из двух глав, введения, заключения, приложения и списка литературы.

В первой главе представлена характеристика игр и игровой деятельности, возрастные особенности третьеклассников их отношение к играм, а также раскрыта возможность использования игр при обучении немецкому языку.

В главе ІІ показаны цели и формы развивающих игр на уроках немецкого языка на младшей ступени обучения и приведены примеры таких игр на развитие способностей учащихся. В данной главе приведены результаты собственного исследования эффективного использования игр при обучении немецкому языку детей 3-4 классов конкретно по МОУ «РРСОШ№3» города Рыбницы, результаты анкетирования педагога и его учащихся.

Глава І. Общая характеристика игровой деятельности учащихся младших классов на уроках иностранного языка.

Характеристика игр и игровой деятельности.

Определенные этапы развития обусловили негативное отношение к игре и сделали почти невозможной направленность теоретической мысли на исследование этой деятельности. Но с последней трети 19 века интерес к игровой деятельности появляется вновь, появляются первые научные теории игры. Игра начинает рассматриваться как важное средство формирования и тренировки навыков, необходимых для психофизиологического и личностного развития, как первичная форма приобщения человека к социуму, а также как один из способов формирования способности к обучению и воспитания чувства ответственности за свои поступки и свою группу. С начала 20 века интерес к игре в образовательном процессе возникает с новой силой. Игра как феноменальное человеческое явление наиболее подробно рассматривается в таких областях знания как психология и философия. В современной школе возникает насущная потребность в расширении методического потенциала в целом, и в активных формах обучения в частности. К таким активным формам обучения, недостаточно освещенным в методике преподавания русского языка, относятся игровые технологии.

Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которая позволяет сделать интересными и увлекательными не только работу учащихся на творческо-поисковом уровне, но и будничные шаги по изучению русского языка. Занимательность условного мира игры делает положительно эмоционально окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или усвоению информации, а эмоциональность игрового действа активизирует все психические процессы и функции ребенка. Другой положительной стороной игры является то, что она способствует использованию знаний в новой ситуации, таким образом, усваиваемый учащимися материал проходит через своеобразную практику, вносит разнообразие и интерес в учебный процесс.

Актуальность игры в настоящее время повышается и из-за перенасыщенности современного школьника информацией. Во всем мире, и в ПМР в частности, неизмеримо расширяется предметно-информационная среда. Телевидение, видео, радио, компьютерные сети в последнее время обрушивают на учащихся огромный объем информации. Актуальной задачей школы становится развитие самостоятельной оценки и отбора получаемой информации. Одной из форм обучения, развивающей подобные умения, является дидактическая игра, способствующая практическому использованию знаний, полученных на уроке и во внеурочное время. Имея довольно большой опыт преподавания в школе, беру на себя смелость утверждать, что некоторые учителя, придерживаются традиционных методов в обучении и недостаточно используют игру на обычных « текущих» уроках. Игры используют широко и многообразно в основном на «открытых» уроках, а в повседневной практике игры используются мало, а в работе со старшеклассниками о них забывают вообще. Однако, старшеклассники как и дети проявляют активность именно в игровой деятельности. Игра — это естественная для ребенка и гуманная форма обучения. Обучая посредством игры, мы учим детей не так, как нам, взрослым, удобно дать учебный материал, а как детямудобно и естественно его взять. Игра – особо организованное занятие, требующее напряжения эмоциональных и умственных сил. Игра всегда предполагает принятия решения – как поступить, что сказать, как выиграть? Желание решить эти вопросы обостряет мыслительную деятельностьиграющих. Но что касается детей, игра для них, прежде всего - увлекательное занятие. Этим-то она и привлекает учителей, в том числе и учителей иностранного языка. В игре все равны. Она доступна даже слабым ученикам. Более того, слабый по языковой подготовке ученик может стать первым в игре: находчивость и сообразительность здесь оказываются порой более важным, чем знание предмета. Чувство равенства, атмосфера увлеченности и радости, ощущение посильности заданий – все это дает возможность ребятам преодолеть стеснительность, мешающую свободно употреблять в речи чужой язык, и благотворно сказывается на результатах обучения. Незаметно усваивается языковый материал, а вместе с тем возникает чувство удовлетворения.

Детская игра – понятие широкое. Это и игра по ролям, когда ребенок воображает себя летчиком, это и коллективная игра по заранее установленным правилам, гдемежду играющими происходит в том или ином виде своеобразное соревнование. Также сюда относятся настольные игры, которые требуют сосредоточения внимания, подвижные, где больше требуется координация движений. Деление игр на индивидуальные и коллективные упорядочивает классификацию игр и облегчает их применение в той или иной ситуации.Игра представляет собой небольшую ситуацию, построение которой напоминает драматическое произведение со своим сюжетом, конфликтом и действующими лицами. В ходе игры ситуация проигрывается несколько раз и при этом каждый раз в новом варианте. Но вместе с тем ситуация игры – ситуация реальной жизни. Реальность ее определяется основным условием игры – соревнованием. Желание победить мобилизует мысль и энергию играющихсоздает атмосферу эмоциональной напряженности.Термин “игра” на различных языках соответствует понятиям о шутке и смехе, легкости и удовольствии и указывает на связь этого процесса с положительными эмоциями. Вершиной эволюции игровой деятельности является сюжетная или ролевая игра, по терминологии Л.С.Выготского “мнимая ситуация”.

Вначале попробуем рассмотреть «историю вопроса», выделить существенные свойства игры и проанализировать различные подходы к определению данного понятияЛ.С.Выготский еще в 20-х годах прошлого столетия обратил внимание на изменение содержания и динамики детской игры. Одна из глав этой книги Л.С.Выготского «Педагогическая психология» содержит исследование педагогического значения игры. «...уже давно обнаружено, — пишет Л.С.Выготский, — что игра не представляет из себя чего-либо случайного, она неизменно возникает на всех стадиях культурной жизни у самых разных народов и представляет неустранимую и естественную особенность человеческой природы. ... Они [игры] организуют высшие формы поведения, бывают связаны с разрешением довольно сложных задач поведения, требуют от играющего напряжения, сметливости и находчивости, совместного и комбинированного действия самых разных способностей и сил.В игре усилие ребёнка всегда ограничивается и регулируется множеством усилий других играющих. Во всякую задачу-игру входят как непременное её условие, умение координировать своё поведение с поведением других, становиться в активное отношение к другим, нападать и защищаться, вредить и помогать, рассчитывать наперёд результат своего хода в общей совокупности всех играющих. Такая игра есть живой, социальный, коллективный опыт ребёнка, и в этом отношении она представляет собойсовершенно незаменимое орудие воспитания социальных навыков и умений.

Особенность игры — подчиняя всё поведение известным условным правилам, она первая учит разумному и сознательному поведению. Она является первой школой мысли для ребёнка. Всякое мышление возникает как ответ на известное затруднение вследствие нового или трудного столкновения элементов среды. Там где, этого затруднения нет, там, где среда известна до конца и наше поведение, как процесс соотнесения с ней, протекает легко и без всяких задержек, там нет мышления, там всюду работают автоматические аппараты. Но как только среда представляет нам какие-либо неожиданные и новые комбинации, требующие и от нашего поведения новых комбинаций и реакций, быстрой перестройки деятельности, там возникает мышление как некоторая предварительная стадия поведения, внутренняя организация более сложных форм опыта, психологическая сущность которых сводится в конечном счёте к известному отбору из множества представляющихся возможными, единственно нужных в соответствии с основной целью, которую должно решить поведение.

Мышление возникает от столкновения множества реакций и отбора одних из них под влиянием предварительных реакций. Но именно это и даёт нам возможность, вводя в игру известные правила и тем самым ограничивая возможности поведения, ставя перед поведением ребёнка задачу достижения определённой цели, напрягая все инстинктивные способности и интерес ребёнка до высшей точки, заставить его организовать своё поведение так, чтобы оно подчинялось известным правилам, чтобы оно направлялось к единой цели, чтобы оно сознательно решало известные задачи.Иными словами, Игра есть разумная и целесообразная, планомерная, социально-координированная, подчинённая известным правилам система поведения или затрата энергии. Этим она обнаруживает свою полную аналогию с трудовой затратой энергии взрослым человеком, признаки которой всецело совпадают с признаками игры, за исключением только результатов. Таким образом, при всей объективной разнице, существующей между игрой и трудом, которая позволяла даже считать их полярно-противоположными к друг другу, психологическая природа их совершенно совпадает. Это указывает на то, что игра является естественной формой труда ребёнка, присущей ему формой деятельности, приготовлением к будущей жизни. Ребенок всегда играет, он есть существо играющее, но игра его имеет большой смысл. Она точно соответствует его возрасту и интересам и включает в себя такие элементы, которые ведут к выработке нужных навыков и умений»Несовпадение содержания игрового действия и составляющих его операций приводит к тому, что ребенок играет в воображаемой ситуации, порождая и стимулируя тем самым процесс воображения: работа с образами, пронизывающая всю игровую деятельность, стимулирует процессы мышления.По М.Ф.Стронину, игра - особо организованное занятие, требующее напряжения эмоциональных и умственных сил. Игра всегда предполагает принятие решения - как поступить, что сказать. Желание решить эти вопросы обостряет мыслительную деятельность играющих.Несмотря на четкие условия игры и ограниченность используемого языкового материала, в ней обязательно есть элемент неожиданности. Услышав неожиданный вопрос, учащийся немедленно начинает думать, как же на него ответить. Поэтому для игры характерна спонтанность речи. Речевое общение, включающее в себя не только собственно речь, но и жест, мимику и т.д., имеет целенаправленность и носит обязательный характер.На ранних этапах развития человеческого общества, когда производительные силы находились еще на примитивном уровне и общество не могло прокормить своих детей, а орудия труда позволяли непосредственно, без всякой специальной подготовки включать своих детей в труд взрослых, не было ни специальных упражнений в овладении орудиями труда. На дальнейших этапах развития общества игры получили широкое распространение, увеличилось разнообразие их форм. Сейчас игры прочно вошли в методическую науку и стали надежными помощниками учителей начальных классов.

Таким образом, можно сформулировать важнейшее для теории развития игр положение: игры возникают в ходе исторического развития общества в результате изменения места ребенка в системе общественных отношений. Они социальны по своему происхождению, по своей природе. Их возникновение связано не с действием каких-либо внутренних, врожденных инстинктивных сил, а с вполне определенными социальными условиями жизни ребенка в обществе.

1.2.Игровая технология. Теория и классификация игр. Игровые педагогические технологии

Игра как метод обучения, передачи опыта старших поколений младшим использовалась с древнейших времен. Широкое применение игра находит в народной педагогике, в дошкольных и внешкольных учреждениях. В учебном процессе школы до недавнего времени использование игры было весьма ограничено. В современной школе, делающей ставку на активизацию и интенсификацию учебного процесса, игровая деятельность используется в следующих случаях:

• в качестве самодеятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела учебного предмета;

• в качестве элементов (иногда весьма существенных) более обширной технологии;

• в качестве урока (занятия) или его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения, контроля);

• в качестве технологий внеклассной работы (коллективные творческие дела).

Каждая игра представляет собой набор задач, которые ребенок решает с помощью кубиков, квадратов из картона или пластика, деталей из конструктора-механика. Предметные развивающие игры лежат в основе строительно-трудовых и технических игр и способствуют развитию интеллекта.Задачи даются ребенку в различной форме: в виде модели, плоского рисунка в изометрии, чертежа, письменной или устной инструкции. Так знакомят его с разными способами передачи информации. Решение задачи предстает перед ребенком не в абстрактной форме ответа математической задачи, а в виде рисунка.

. Для младшего школьного возраста характерны яркость и непосредственность восприятия, легкость вхождения в образы. Дети легко вовлекаются в любую деятельность, особенно в игровую. Они самостоятельно организуются в групповую игру, продолжают игры с предметами и появляютсянеимитационныеигры.Результативность дидактических игр зависит, во-первых, от систематического их использования, во-вторых, от целенаправленности программы игр в сочетании с обычными дидактическими упражнениями.Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. При этом игровой сюжет развивается параллельно основному содержанию обучения, помогает активизировать учебный процесс, усваивать ряд учебных элементов. Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов — забота каждого учителя начальной школы.

Теория и классификация игр.

Наряду с трудом и ученьем игра — один из основных видов деятельности человека, удивительный феномен человеческого существования. Игра — это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправлениеВ структуру игры как деятельности личности входят этапы:

• целеполагания;

• планирования;

• реализации цели;

• анализа результатов, в которых личность полностью реализует себя как субъект.

Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью, возможностями выбора и элементамисоревновательности, удовлетворения потребностей, самоутверждения, самореализации.

В структуру игры как процесса входят:

• роли, взятые на себя играющие;

• игровые действия как средства реализации этих ролей;

• игровое употребление предметов, т. е. замещение реальных вещей игровыми, условными;

• реальные отношения между играющими;

• сюжет (содержание) — область действительности, условно воспроизводимая в игре.

Игра — это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением.

По мнению С.А.Шмакова, как феномен педагогической культуры игра выполняет следующие важные функции:

• Функция социализации.

Игра — есть сильнейшее средство включения ребенка в систему общественных отношений, усвоения им богатств культуры.

• Функция межнациональной коммуникации.

Игра позволяет ребенку усваивать общечеловеческие ценности, культуру представителей разных национальностей, поскольку «игры национальны и в то же время интернациональны, межнациональны, общечеловечны».

• Функция самореализации ребенка в игре как «полигоне человеческой практики».

Игра позволяет, с одной стороны, построить и проверить проект снятия конкретных жизненных затруднений в практике ребенка, с другой — выявить недостатки опыта.

• Коммуникативная функция игры ярко иллюстрирует тот факт, что игра — деятельность коммуникативная, позволяющая ребенку войти в реальный контекст сложнейших человеческих коммуникаций.

• Диагностическая функция игры предоставляет возможность педагогу диагностировать различные проявления ребенка (интеллектуальные, творческие, эмоциональные и др.). В то же время игра — «поле самовыражения», в котором ребенок проверяет свои силы, возможности в свободных действиях, самовыражают исамоутверждают себя.

• Терапевтическая функция игры заключается в использовании игры как средства преодоления различных трудностей, возникающих у ребенка в поведении, общении, учении.

«Эффект игровой терапии определяется практикой новых социальных отношений, которые ребенок получает в ролевой игре. Именно практика новых реальных отношений, в которые ролевая игра ставит ребенка как со взрослым, так и со сверстниками, отношений свободы и сотрудничества, взамен отношений принуждения и агрессии, приводит в конце концов к терапевтическому эффекту».

• Функция коррекции — есть внесение позитивных изменений, дополнений в структуру личностных показателей ребенка. В игре этот процесс происходит естественно, мягко.

• Развлекательная функция игры, пожалуй, одна из основных ее функций.

Игра стратегически — только организованное культурное пространство развлечений ребенка, в котором он идет от развлечения к развитию.

Педагогические игры — достаточно обширная группа методов и приемов организации педагогического процесса. Основное отличие педагогической игры от игры вообще состоит в том, что она обладает существенным признаком — четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью.

Педагогические игры достаточно разнообразныпо:

• дидактическим целям;

• организационной структуре;

• возрастным возможностям их использования;

• специфике содержания.

Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание элементов игры и учения во многом зависят от понимания учителем функций и классификации педагогических игр. Г.К.Селевко предлагает классифицировать педагогические игры по нескольким принципам:

1. Деление игр по виду деятельностина физические (двигательные), интеллектуальные (умственные), трудовые, социальные и психологические.

2. По характеру педагогического процесса:

обучающие, тренировочные, контролирующие, обобщающие;

познавательные, воспитательные, развивающие;

репродуктивные, продуктивные, творческие;

коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические и другие.

3. СогласноСелевко по характеру игровой методике педагогические игры делятся на: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные, игры-драматизации.

4. По предметной области выделяют игры по всем школьным циклам.

5. По игровой среде, которая в значительной степени определяет специфику игровой технологии: различают игры с предметами и без них, настольные, комнатные, уличные, на местности, компьютерные и с ТСО, с различными средствами передвижения.

1.3. Возрастные особенности третьеклассников и их отношение к играм.

Младший школьный возраст (от 7 до 11 лет) называют вершиной детства. Ребенок сохраняет много детских качеств – легкомыслие, наивность, взгляд на взрослого снизу вверх. Но он уже начинает утрачивать детскую непосредственность в поведении, у него появляется другая логика мышления. Учение для него – значимая деятельность. Поступление ребенка в школу связано с огромными изменениями во всех сферах его жизни. Эти изменения касаются в первую очередь структуры отношений и места ребенка в обществе. Меняется социальная ситуация развития, игровая деятельность все больше уступает место учебной, меняются мотивы познавательной активности младшего школьника, ребенок становится все больше существом социальным в том смысле, что теперь непосредственно включен в новый социальный институт – школу. Т.е. в школе он приобретает не только появляются постоянные обязанности, связанные с учебной деятельностью.ребенком не только как с уникальным человеком, но и как с человеком, взявшим на себя обязательство учиться, как все дети в его возрасте.Изменения происходят на всех уровнях развития. Продолжается закрепление физического и психологического здоровья ребенка. Существенные изменения отмечаются во всех органах и тканях тела.Говоря о познавательных процессах, начнем с самого простого – ощущения . Возрастные изменения сенсорных функций в младшем школьном возрасте отличаются интенсивной динамикой и неравномерностью показателей разных видов чувствительности: зрительной, слуховой, тактильной и др. Неравномерно, но интенсивно возрастает различительная чувствительность на протяжении всего школьного возраста: так интенсивно увеличивается различительная чувствительность яркости ахроматических объектов, начиная с семи лет. Различительная цветочувствительность увеличивается с десятилетних детей по сравнению с семилетними в среднем на 45% . Более тонкие различительные сенсорные способности обеспечивают переход к более полному и одновременно более дифференцированному восприятию окружающего мира.

Отличительная особенность восприятия состоит в его все большей произвольности. Ребенок может управлять своим восприятием, подчиняясь определенной цели. Ребенок постепенно учится наблюдать.

Восприятие – это сложная познавательная деятельность, которая включает систему перцептивных действий: обнаружение объекта восприятия, опознание его, измерение и оценка. Исходным моментом для развития восприятия является возраст двух – трех лет, но наиболее значимым в этом процессе является дошкольный и младший школьный возраст. Восприятие младшего школьника очень конкретно, ситуативно.

Память младшего школьника развивается в двух направлениях – произвольности и осмысленности. Дети непроизвольно запоминают учебный материал, вызывающий у них интерес, преподнесенный в игровой форме, связанный с яркими пособиями или образами – воспоминаниями и т.д. С каждым годом все в большей мере обучение строится с опорой на произвольную память. Младшие школьники обладают хорошей механической памятью.

Совершенствование смысловой памяти в этом возрасте дает возможность освоить достаточно широкий круг мнемонических приемов, т.е. рациональных способов запоминания.

Память изменяется количественно и качественно. Объем памяти ребенка к третьему классу увеличивается в 2 – 3 раза.

Основные характеристики памяти младших школьников:

· пластичность – пассивное запечатление и быстрое забывание;

· избирательный характер – лучше запоминается то, что нравится, и то, что нужно запомнить скорее;

· повышается объем памяти, улучшается точность и систематичность воспроизведения;

· запоминание начинает все чаще опираться на различные смысловые связи, память приобретает произвольный характер;

· дети начинают пользоваться различными специальными способами запоминания;

· воспроизведение становится управляемым процессом;

· сохраняется образный компонент, память тесно связана с активным воображением.

Доминирующей функцией в младшем школьном возрасте становится мышление. Благодаря этому интенсивно развиваются, перестраиваются сами мыслительные процессы, с другой стороны, от интеллекта зависит развитие остальных психических функций.Школьное обучение строится таким образом, что словесно – логическое мышление получает преимущественное развитие. Если в первые два года обучения дети много работают с наглядными образцами, то в следующих классах объем такого рода занятий сокращается. Образное начало все меньше и меньше оказывается необходимым в учебной деятельности, во всяком случае, при освоении основных школьных дисциплин.У младшего школьника в третьем классе (и позже) проявляются индивидуальные различия, появляется гибкость мышления – важное условие для успешного обучения. Гибкость мышления способствует легкости перестройки знаний, навыков и их систем в соответствии с изменившимися условиями. Гибкость мышления способствует возникновению способности к переключению от одного способа действия к другому. Гибкость тесно связана с различными мыслительными операциями, такими как анализ, синтез, абстрагирование, обобщение.

Первые годы обучения в школе ребенка сенситивны к развитию речи и познавательных процессов. К моменту поступления в школу словарный запас ребенка увеличивается настолько, что он может свободно объясниться с другим человеком по любому поводу, касающемуся обыденной жизни и входящему в сферу его интересов.Особенность развития на данном этапе состоит в том, что речь становится не только средством общения, но и объектом познания. Чтобы у ребенка успешно происходило развитие речи, необходимы следующие умения:

· тонко различать звуки в словах – фонематический слух;

· соотнести звук со знаком и самостоятельно изобразить этот звук;

· произнести все звуки слитно, то есть звуки должны образовывать слово;

· понимать смысл слова.

Воображение младшего школьника развивается под влиянием учебной деятельности и связано с развитием памяти и мышления. В младшем школьном возрасте ребенок в своем воображении уже может создавать разнообразнейшие ситуации. Формируясь в игровых замещениях одних предметов другими, воображение переходит и в другие виды деятельности.Воображение в жизни ребенка играет большую роль, чем в жизни взрослого, проявляясь гораздо чаще, и чаще допускает нарушение жизненной реальности. Неустанная работа воображения – важнейший путь познания и освоения ребенком окружающего мира, способ выйти за пределы личного практического опыта, важнейшая психологическая предпосылка развития способности к творчеству и способ освоения нормативного социального пространства. Последнее принуждает работать воображение непосредственно на развитие личностных качеств.Познавательная активность ребенка, направленная на обследование окружающего мира, организует его внимание на исследуемых объектах довольно долго, пока не иссякнет интерес. Если младший школьник занят важной для него игрой, то он, не отвлекаясь, может играть два, а то и три часа. Он же будет томиться, отвлекаться и чувствовать себя совершенно несчастным, если надо быть внимательным в той деятельности, которая ему безразлична или совсем не нравится. Учитель привлекает внимание ребенка к учебному материалу, удерживает его специальными педагогическими приемами, переключает с одного вида деятельности на другой, задавая эталон для самостоятельного овладения вниманием.

Младший школьник в известной степени может и сам планировать свою деятельность. При этом он словесно проговаривает то, что он должен и в какой последовательности будет исполнять ту или иную работу. Планирование, безусловно, организует внимание ребенка.

И все-таки, хотя дети в начальных классах могут произвольно регулировать свое поведение, непроизвольное внимание преобладает. Детям трудно сосредоточиться на однообразной и малопривлекательной для них деятельности или на деятельности интересной, но требующей умственного напряжения. Отключение внимания спасает от переутомления. Эта особенность внимания является одним из оснований для включения в занятия элементов игры и достаточно частой смены форм деятельности.

Социум навязывает ребенку учебную деятельность как доминанту, но в младшем школьном возрасте игра продолжает оставаться очень значимым видом деятельности. По замыслу Пиаже у 2/3 учащихся 7-9 лет преобладает игровая мотивация и этот факт нужно использовать для повышения интереса учащихся к учению.

Игра является оптимальной формой для развития всех способностей в этом возрасте, особенно внимания и воспроизведения.

1.4. Использование игр при обучении иностранному языку.

Применение игры для развития навыков иноязычной речи – еще недостаточно изученная область педагогики. Не всякая игра (пусть самая живая и интересная) подходит для этой цели. Поэтому выбор нужной игры – одна из первоклассных задач преподавателя иностранного языка. Этот выбор должен проводиться с учетом целенаправленности игры, возможности постепенного ее усложнения и лексического наполнения. Отобранные для занятия игры отличаются от обычных детских игр тем, что фактор воображения, фантазия ребенка, вымышленные ситуации отходят как бы на задний план, а доминантой становятся наблюдение и внимание. Учитывая специфику игры в процессе обучения детей иностранному языку, преподаватель руководит ходом игры и контролирует его.

Глава ІІ. Характеристика игр, рекомендуемых для 3 класса.

2.1. Цели развивающих игр.

Давая характеристику игры основываясь на материалах, примененных в главе І, можно ее определить, как один из видов деятельности человека, вид деятельности детей, который возник исторически и состоит в воссоздании действий взрослых и отношений между ними. Один из способов физического, умственного и игрального воспитания.

В условиях обучения устной иноязычной речи лексическая игра - это, прежде всего, речевая деятельность, игровая и учебная одновременно. С точки зрения учащихся такая игра - это игровая деятельность, в процессе которой они выступают в определенных ролях. Для учителя цель игры - формирование и развитие речевых навыков и умений учащихся. Ролевая игра управляема, ее учебный характер четко осознается учителем.Лексические игры преследуют следующие цели:

- тренировать учащихся в употреблении лексики в ситуациях, приближенных к естественной обстановке;

- активизировать речемыслительную деятельность учащихся;

- развивать речевую реакцию учащихся;

- познакомить учащихся с сочетаемостью слов.

2.2. Формы развивающих игр на уроках иностранного языка.

Дидактические игры различаются по обучающему содержанию, познавательной деятельности детей, игровым действиям и правилам, организации и взаимоотношениям детей, по роли учителя. Перечисленные признаки присущи всем играм, однако, в одних играх отчётливее выступают одни признаки, в других – иные.Чёткой классификации, группировки игр по видам ещё нет. Часто игры соотносят с содержанием обучения: игры по сенсорному восприятию, словесные игры, игры по ознакомлению с природой и другие.Иногда игры соотносят с материалом:

1. Игры с предметами (игрушки, природные материалы и т.д.) наиболее доступны детям, так как они основаны на непосредственном восприятии, соответствуют стремлению ребёнка действовать с вещами и таким образом знакомиться с ними.

2. Настольно–печатные игры, также как и игры с предметами, основаны на принципе наглядности, но в этих играх детям даётся не сам предмет, а его изображение. Как и дидактическая игрушка, настольно-печатная игра хороша лишь в том случае, когда она требует самостоятельной умственной работы.

3. Словесные игры наиболее сложны, Они не связаны с непосредственным восприятием предмета. В них дети должны оперировать представлениями. Эти игры имеют большое значение для развития мышления ребёнка, так как в них дети учатся высказывать самостоятельные суждения, делать выводы и умозаключения, не полагаясь на суждения других, замечать логические ошибки.

2.3. Изучение возможности использования игровых технологий в начальной школе

Технология игровых форм обучения есть конкретный способ реализации педагогической истины в каждом конкретном учебном материале, на конкретном уроке или семинаре. Другими словами технология обучения есть прикладная дидактика, а именно – теория использования передовых педагогических идей, принципов и правил « чистой науки ».Технологией учебных игр является практическое осуществление педагогической теории и получение в педагогическом процессе заранее намеченных результатов.Технология игры основана и отработана на базе широкого применения педагогических идей, принципов, понятий, правил. Специфической и непосредственной целью педагогической технологии ИФО является спонтанно - направленное развитие личности играющего студента или школьника, это систематическое и последовательное воплощение на практике концепций инновационных процессов в образовании, заранее спроектированных на основе тех идей, признанных в мире в качестве высоко значимых ценностей личности и общества.Необходимо отметить, что учебная игра есть творческое повторение конкретной человеческой деятельности на глубоко личном уровне с элементами оригинальной новизны, полезности и значимости в условиях самостоятельности или соревнования с соперниками. И в этом заключен весь смысл ИФО.

Для исследования игровых технологий в процессе обучения, я воспользовалась методами научно-педагогического исследования и для изучения практической стороны моей работы я обратилась к методам изучения опыта. При изучении педагогического опыта я использовала следующие методы:

-беседа;

-анкетирование;

-интервьюирование;

Исследования по использованию игровых технологий в учебном процессе проходили в школе №3 г. Рыбница.Для выяснения целей и задач игры как метода обучения, в каких случаях и на каких этапах она проводится, было проведено анкетирование с учителями этой школы (см. приложение №1).Анализ анкетирования учителей-предметников показал, что только 4 из 10 постоянно используют дидактическую игру в учебном процессе. Но остановимся на опыте организации игровой деятельности конкретного учителя. Это – учительница начальных классов. Стаж работы в школе – 12 лет. Последние 4 года применяет игровые технологии и, по её словам, довольно успешно. Исследования проходили на уроках немецкого языка среди 3-4-х классов. Опираясь на результаты исследования, я выяснила, что на уроках она использует различные формы игр: индивидуальную, групповую, коллективную. Выбор формы зависит от целей и задач игр. Цель выбирается в зависимости от результата, которого необходимо добиться.

На её взгляд, использовать игру предпочтительно на этапе проверки или закрепления учебного материала. По её словам, анализ результатов проведённых игр показывает, что происходит закрепление и улучшение знаний, развитие психологических качеств учеников, воспитание у учащихся речи, умение правильно и логично излагать свои мысли, развитие умения находить оптимальные решения и т. д.

Исходя из своего педагогического опыта, учитель делает вывод, что дети любят игры на уроке, но не всегда выполняют правила. Чаще всего это бывает в групповой игре, где дети пытаются помочь друг другу. В этом случае она не прекращала игровой процесс, но делала более жесткими правила игры.

По её мнению, игру нельзя применять в следующих случаях:

- если игра не соответствует уровню развития учащихся, т. е. даже при четком объяснении правил вызывает определенную трудность при их выполнении. На её взгляд это не способствует закреплению знаний, а рассеивает внимание на решение отвлеченных от темы задач.

-если дети не хотят играть;

-если игра новая – новые игры должны быть проверены;

Учитель отметил, что на протяжении всего процесса игры на уроке необходимо внимательно следить, чтобы не возникла конфликтная ситуация между детьми и не испортились взаимоотношения в классе. Если она это замечала, то вмешивалась в ход игры и отвлекала внимание детей на решение других проблем в самой игре.Она считает, что игра помогает учащимся развиться в личностном плане. Это и умение сотрудничать со сверстниками, умение выслушать и принять мнение других и т. д.Для того, чтобы понять, как сделать использование игр более эффективным для обучения и воспитания учащихся, как использовать игры и на каких этапах предпочтительнее, я провела исследования среди учащихся 3 класса школы №3 г. Рыбница, предложив им ответить на вопросы анкеты (см. приложение №2).Анализ ответов учащихся этого класса дал следующие результаты:

Игры на уроках нравятся всем учащимся без исключений.Большинство учащихся хотели бы играть на каждом уроке, но если только эта игра им интересна.Дети больше всего любят групповую форму игр. По-видимому, это объясняется стремлением к общению со сверстниками, стремлением поделиться с ними своими мыслями, фантазиями, а также утвердить свой авторитет среди товарищей. Учащимся может не нравиться игра, в случае, если при организации игры не учитываются интересы учащихся. Желание учеников участвовать в игре очень часто зависит от их взаимоотношений с учителем, вследствие чего учителю необходимо четко продумывать свои действия, прослеживать реакцию учеников на эти действия и делать выводы.

Таким образом, анализ опыта работы учителя и исследование игровой деятельности учащихся на уроках позволили нам обнаружить следующие негативные стороны в использовании игр в процессе обучения:

во-первых, нередко объяснение правил и демонстрация игры занимает много времени (особенно у учителей с небольшим опытом организации игр). Часто это приводит к тому, что дети не успевают за оставшееся время изучить или закрепить материал;

во-вторых, нередко нарушается механизм игры, т. е. нарушается строгий порядок выполнения игровых действий. Чаще всего это наблюдается в групповых и коллективных формах игр, что приводит к путаницам, а главное, к сомнительным результатам;

в-третьих, после проведения игр (и это особенно касается младших и средних классов) бывает трудно восстановить дисциплину в классе.

в-четвертых, при проведении парных, групповых и коллективных форм игры соревнование между детьми, бывает, перерастает в нездоровое соперничество, что не всегда успевают заметить учителя, а тем более предотвратить. Это приводит к испорченным взаимоотношениям между детьми вне игры.

Таким образом, анализ наблюдений за игровой деятельностью и её результатов позволил выявить, что использование игровых форм обучения не всегда является эффективным методом для укрепления или расширения знаний.Для учителей и педагогов, которые применяют игры в учебном процессе, я разработала следующие рекомендации:

Во-первых, при выборе ИФО (игровые формы обучения) нельзя спешить и действовать в одиночку. Также никогда не надо принимать чужие игры на веру, без надлежащей проверки. Необходимо самому убедиться в эффективности и привлекательности ИФО, поиграв с коллегами и хорошо играющими детьми.

Во-вторых, разработанные игры не стоит сразу нести в класс. Часто бывает так, что игра останавливается внезапно на самом интересном месте и никакое восстановление не сможет вернуть прежний ход игры. Чтобы этого не произошло, необходимо поработать с коллегами ещё раз, посмотреть какие были трудности, особенно в коллективных играх, ещё раз проверить – кто из учащихся может быть главным помощником в игре.

В-третьих, нигде никогда и никого нельзя заставлять играть. Все люди равны перед арбитром и всё должно быть построено на добровольном сотрудничестве.

В-четвертых, нельзя себе позволять играть с детьми свысока или идти у них на поводу. При этом, как бы ни было смешно и весело в игре, необходимо соблюдать все внешние признаки строгости и безотказной требовательности.

На основе анализа литературы я раскрыла такие аспекты темы, как история игр, их психологические основы, технология разработки и организации игровых форм обучения.

В практической части, на основе анализа результатов исследования процесса игровой деятельности учащихся и опыта работы учителя, я сделала следующие выводы по задачам, поставленным в начале курсовой работы:

назначением игровой технологии в процессе обучения является помощь учащимся в расширении их кругозора и закреплении учебного материала, а также развитие психологических и личностных качеств;

в школах довольно часто используют игровые формы обучения на уроках, но этот метод не всегда бывает эффективным, т. к. помимо положительных сторон в использовании игр существуют и негативные стороны, что не всегда принимается во внимание учителями при организации игровой деятельности.

Также необходимо отметить, что при четком продумывании, правильной разработке и правильной организации игровых форм, результаты при достижении поставленных целей налицо.

2.4. Примеры развивающих игр для 3 класса средней школы.

Развивающие игры - эффективный прием работы. Учащиеся применяют осваиваемый языковой материал в ситуациях, характерных для окружающей их действительности. Существует множество методических пособий, предлагающих большое разнообразие развивающих игр для уроков иностранного языка.

Например:

На стол выкладывается 7-9 предметов или картинок, и учащиеся смотрят на них 15-30 секунд. Назвать все предметы. Затем состав предметов меняется. Затем, накрывает платкоми вместе с платком убирает один из предметов. Учащимся предлагаетсяприпомнить, какой из предметов исчез. (Норма запоминания 7+2 предмета).

Игра 1

Из детей выбирается один человек. Ему показывают набор предметов, которые он по возможности должен запомнить. Затем ему закрывают глаза и подносят один предмет так, чтобы он смог его ощупать. Задача играющего назвать предмет и его свойства (холодный, мягкий, железный и т.п.).

Игра 2

Учитель называет пары фраз, а учащиеся должны жестами их показать:

man fliegt man springt man springt

man liegt man singt man spinnt

man nickt man springt man liegt

man wiegt man spricht man liest

Игра 3

Учитель называет группы фраз и просит детей объяснить, что же общего у всех этих фраз:

a) man fliegt b) man spricht

man liegt man springt

man wiegt man nickt

man kriegt man singt

При обучении на начальном этапе особое место я определяю ролевой игре. По своей сути игра способствует освоению знаний не по необходимости, а пожеланию самих учащихся и происходит не формально, а заинтересованно. Игра вноситразнообразие в повседневную учебную деятельность, способствуя развитие интереса нетолько к игре, но и к самому учебному предмету. Она также дает возможность учащимсяоценить себя на фоне других учеников. Игра способствует развитию воображения,умению наблюдать, быстро и точно реагировать на игровую ситуацию.Игра имеет две цели:

1. Выполнение реальных действий, связанных с решением конкретных илинестандартных задач;

2. Деятельность носит условный характер, что позволяет отвлечься учащимся отреальных ситуаций, дать волю фантазии, снять барьер страха, получить хорошую отметку,перенести страх за свои возможные ошибки на персонажей ролевой игры (что немаловажно для ребенка в начальной школе!).И это позволяет не только проявить способности, но и совершенствовать их.

Заключение

В настоящее время школа нуждается в такой организации своей деятельности, которая обеспечила бы развитие индивидуальных способностей и творческого отношения к жизни каждого учащегося, внедрение различных инновационных учебных программ, реализацию принципа гуманного подхода к детям и пр. Иными словами, школа чрезвычайно заинтересована в знании об особенностях психического развития каждого конкретного ребенка. И не случайно все в большей степени возрастает роль практических знаний в профессиональной подготовке педагогических кадров.Уровень обучения и воспитания в школе в значительной степени определяется тем, насколько педагогический процесс ориентирован на психологию возрастного и индивидуального развития ребенка. Это предполагает психолого-педагогическое изучение школьников на протяжении всего периода обучения с целью выявления индивидуальных вариантов развития, творческих способностей каждого ребенка, укрепления его собственной позитивной активности, раскрытия неповторимости его личности, своевременной помощи при отставании в учебе или неудовлетворительном поведении. Особенно важно это в младших классах школы, когда только начинается целенаправленное обучение человека, когда учеба становится ведущей деятельностью, в лоне которой формируются психические свойства и качества ребенка, прежде всего познавательные процессы и отношение к себе как субъекту познания (познавательные мотивы, самооценка, способность к сотрудничеству и пр.).

В связи с этим возникает актуальность в разработках игровых технологий для современной школы.Анализ литературы показал, что все без исключения методисты считают, что применение игры на уроках немецкого языка полезно и имеет много положительных сторон, так как именно игра, по мнению психологов (Рубинштейн), является ведущей деятельностью. Игровая мотивация – ведущая в этом возрасте.Предпочтения к играм у детей налицо: усвоение нового материала при использовании игр на уроках иностранного языка быстро и от игр учащиеся менее всего устают.Все авторы методических пособий рекомендуют использовать игры. Однако следует заметить, что это в большинстве случаев не развивающие, а учебные игры. Например, при подходе РИвИС в первую очередь рекомендуются развивающие игры. Основной целью учебных игр является развитие навыков (грамматических, лексических, речевых) и умений (монологического и диалогического высказываний). Изученный в процессе игровой деятельности материал забывается учащимися в меньшей степени и медленнее, чем материал, при изучении которого игра не использовалась. Это объясняется, прежде всего, тем, что в игре органически сочетается занимательность, делающая процесс познания доступным и увлекательным для школьников, и деятельность, благодаря участию которой в процессе обучения, усвоение знаний становится более качественным и прочным.Исследование показало, что игры активизируют познавательную деятельность на всех стадиях изучения нового материала, используя возможности методических приемов.

В работе я подобрала примеры игр для развития всех способностей. Эти игры представлены в разнообразных формах (драматические, ролевые, подвижные, соревновательные, индивидуальные, коллективные). Отобранный мною материал я не проверяла экспериментально – это не цель курсовой работы, но проведенная с учениками беседа позволила мне выбрать те игры, которые, по их мнению, являются наиболее интересными. По форме это соревновательные и ролевые игры.Таким образом, следует констатировать, что игра - это эффективный способ повышения качества и продуктивности обучения иностранному языку. Использование различных игр на уроке даёт хорошие результаты, повышает интерес ребят к уроку, позволяет сконцентрировать их внимание на главном - овладении речевыми навыками в процессе естественной ситуации, общения во время игры. Игры помогают детям стать творческими личностями, учат творчески относиться к любому делу. Совместные творческие игры сближают и взрослых, и детей. Игра, введенная в учебный процесс на занятиях по иностранному языку, в качестве одного из приемов обучения, должна быть интересной, несложной и оживленной, способствовать накоплению нового языкового материала и закреплению ранее полученных знаний.

Приложение 1.

Анкета для учителей.

Используете ли вы игры в педагогическом процессе?

Какие формы игры вы считаете наиболее успешными в учебном процессе?

В каких случаях вы используете игру?

На каких этапах урока предпочтительнее на ваш взгляд использовать игру или её элементы?

Какую цель вы чаще всего преследуете, используя дидактическую игру?

Считаете ли вы целесообразным использовать игру на уроке?

Каких результатов чаще всего вы хотитедобиться и удаётся ли вам это сделать?

Любят ли дети игру на уроках?

Выполняют ли дети все правила игры?

В каких случаях не нужно применять игры?

Какие психологические качества ребёнка развивает игра?

Целесообразно ли использовать игру для развития качеств личности учащегося?

Приложение 2.

Анкета для учащихся.

Нравится ли тебе, когда учитель использует на уроке игру?

Как часто ты бы хотел, чтобы игра использовалась на уроке?

Какую форму игры ты любишь больше: индивидуальную, групповую или парную?

На каких уроках тебе нравится играть (перечисли)?

Бывают ли случаи, когда тебе не нравится игра и почему?

Зависит ли твое желание от учителя, использующего игры?

Что тебе больше всего нравится в играх?

Таблица №1

Список литературы

Выготский Л. С. Игра и ее роль в психологическом развитии ребенка. Журнал «Вопросы психологии» 1966г. № 6

Выготский Л.С. Педагогическая психология. М., Педагогика. 1991.

Запорожец А.В. Избранные психологические труды, в 2-х т., - М., 1986

Макаренко А.С. «Педагогическая поэма», - М., Педагогика, 1981

Пиаже Ж. «Избранные психологические» труды. – М., 1969\4

Плешакова А.Б. Игровые технологии в учебном процессе: [Пед. вузы]/ А.Б.Плешакова // Современные проблемы философского знания. Пенза,2002. Т. Вып.3.

Финогенов А.В. Игровые технологии в школе: Учеб.-метод. пособие

Рубинштейн С.Л. «Основы общей психологии», - М., Педагогика, 1989

Рыбалко Е.Ф., Головей Л.А. Практикум по возрастной психологии, - СПб., Речь, 2006

Стронин М.Ф. «Обучающие игры на уроке английского языка», - М., Просвещение, 1984

Чикунова И.А. «Проектные уроки в1-3 классе при подходе РИвИС», - Л., ЛГПУ, 2006

Чирикова А.А. «Развитие логической и механической памяти при обучении говорению на младшей ступени обучения», - Л., ЛГПУ, 2005

Шмаков С.А. Игры учащихся — феномен культуры. М., 1994

Эльконин Д.Б. «Психология игры», - М., Педагогика, 1978

Bussi-Bär. SonderausgabeFrühling, №1 VerlagsunionErichPabel – ArthurMoewigKG, Rastatt, 1994

KrügerE., NeueQuiz- undKnobelaufgabenfür die ganzeFamilie, VerlagsgesellschaftmbHBuch und Zeit, Köln, 1994

Primar, Zeitschriftfür Deutsch alsFremdspracheimPrimaschulbereich, №8 Goethe-Institut, VerlagDürr& Kessler, Bad Honnef,1994

Das GoldeneSpiegelraum, Otto Meyer VerlagRavensburger, Ravensburg, 1983

http://5ballov.ru/referats/preview/33134

http://5ballov.ru/referats/preview/79216

http://bankreferatov.ru/search/igra.doc

http://bankreferatov.ru/search/natasha.doc

16