«Имена на поверке…»

Поэтам, погибшим в Великой Отечественной войне, посвящается

Литературно-музыкальная композиция

ВОИНЫ - ПОЭТЫ

Судьба поэтов, погибших на войне, до сих пор волнует сердца читателей. И хотя всё дальше уходит от нас время Великой Отечественной, их образы всё прочнее входят в наше сознание. Наш долг в том, чтобы помнить о тех, в ком жили цельность духовного мира, где слились верность и любовь к Родине, готовность к гибели и осознание неповторимости жизни и красоты её.

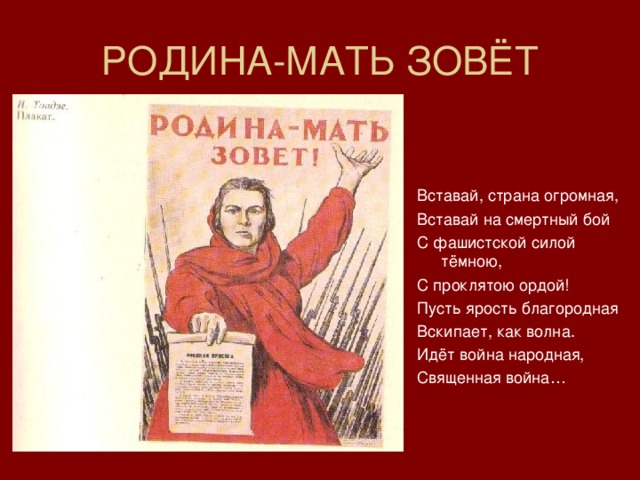

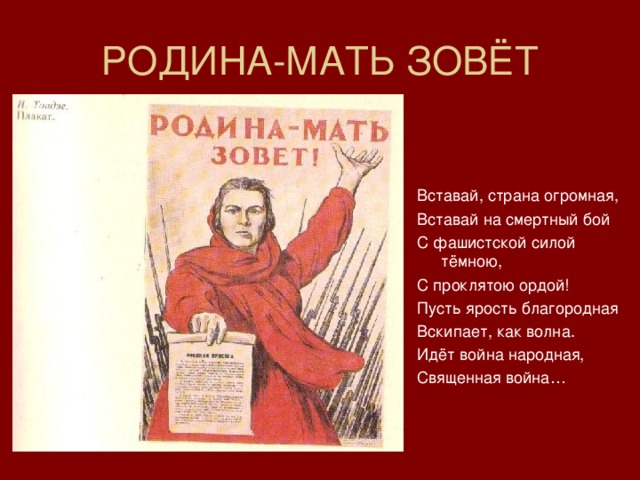

РОДИНА-МАТЬ ЗОВЁТ

Вставай, страна огромная,

Вставай на смертный бой

С фашистской силой тёмною,

С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная

Вскипает, как волна.

Идёт война народная,

Священная война…

Писатели встретили войну 22 июня

1941 года. В этот день они понесли

первые потери: на боевом посту

во Львове погибли украинские

литераторы Александр Гаврилюк и

Степан Тудор. Последним из

нашей кагорты пал на поле боя

под Берлином, когда уже взвился

над рейхстагом победный стяг,

грузинский писатель Мирза

Геловани . Это крайние даты…

В эти «крайние даты» вошла

судьба и гибель поэтов очень

молодых. На полях сражений

погиб каждый третий писатель и

каждый второй был ранен…

Блистательно начинали свой поэтический путь Павел Коган и М.Кульчицкий, Г.Суворов и А.Копштейн, Н.Отрада и С.Гудзенко, Н.Майоров и В.Багрицкий и другие молодые поэты.

Они рассказывали в своих стихах о своём поколении. И, читая эти стихи, мы не замечаем несовершенства некоторых из них, нас потрясает их искренность и убеждённость, зрелость.

В.Багрицкий – погиб 19 лет под Ленинградом, записывая рассказ политрука.

П.Коган – погиб 23 лет под Новороссийском, возглавляя разведгруппу.

М.Кульчицкий – погиб 23 лет под Сталинградом.

Н.Майоров – погиб 23 лет, убит в бою на Смоленщине

Всеволод Багрицкий

Всеволод Эдуардович Багрицкий –

«сын поэта и сам поэт» в письме

к матери 18 июля 1941 года писал:

«Война застала меня за мирной

игрой на берегу моря. И 27 июня я

выехал в Москву… Пошел с двумя

товарищами в райком комсомола,

нас направили в автошколу…»

Он всё-таки добился, несмотря на

плохое зрение, отправки на

фронт…

До свиданья, дорогая,

Уезжаю на войну,

Уж когда вернусь – не знаю –

На родную сторону.

………… .

Опадёт листва сухая,

Будут вьюги и дожди.

Я вернусь к тебе, родная,

Не печалься, подожди.

А вот что писал поэт в последнем письме к матери: « Я пошел работать в армейскую печать добровольно и не жалею. Я увижу и увидел уже то, что никогда больше не придётся пережить. Наша победа надолго освободит мир от самого страшного злодеяния – войны…»

Из письма сотрудницы редакции газеты «Отвага», в которой работал Багрицкий: «…Он похоронен на опушке леса на перекрестке двух дорог, рождённых войной, у раскинувшей ветви сосны, на которой наш художник Е.Вучетич вырезал надпись:

ВОИН – ПОЭТ ВСЕВОЛОД БАГРИЦКИЙ

УБИТ 26 ФЕВРАЛЯ 1942 ГОДА

Я вечности не приемлю,

Зачем меня погребли?

Мне так не хотелось в землю

С любимой моей земли…

Эти строки М. Цветаевой Всеволод

очень любил и часто их читал.

А бедная мать ничего не знает.

Нашли от неё открытку, где она

беспокоится, что долго не имеет от

него известий. «Я боюсь, что боль-

ше не увижу тебя,»- пишет она.

Как не обмануло материнское сердце!

Он был единственный у неё сынок…»

Павел Коган

Павел Коган.

Война застала юного Когана в Армении, куда он отправился в составе геологической экспедиции. Вернувшись в Москву, Павел пытается попасть в армию, но получает отказ, так как по состоянию здоровья был снят с учёта. Тогда он поступает на курсы военных переводчиков, окончив которые едет на фронт. Здесь назначается переводчиком, потом помощником начальника штаба стрелкового полка по разведке.

1918 - 1942

23 сентября 1942 года лейтенант Коган, возглавлявший разведгруппу, был убит на сопке Сахарная голова под Новороссийском.

Ещё в апреле 1941 года он пророчески писал:

Нам лечь, где лечь,

И там не встать, где лечь...

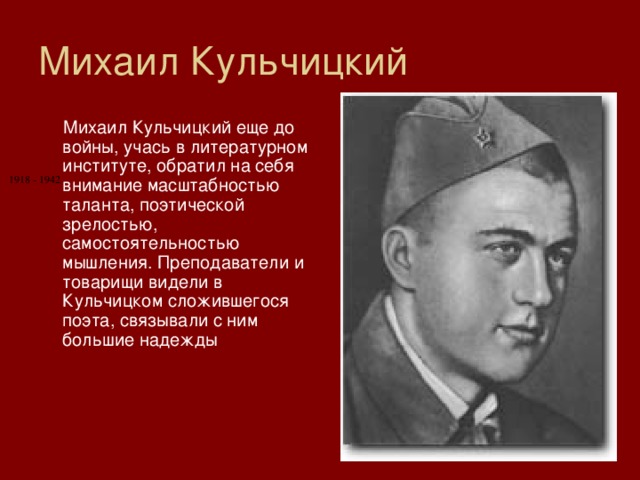

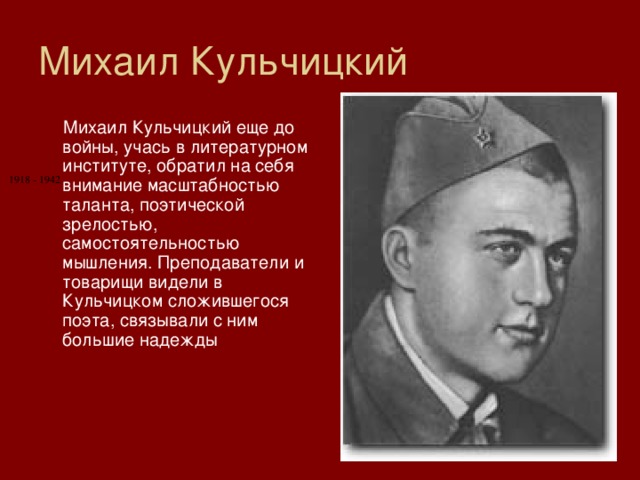

Михаил Кульчицкий

Михаил Кульчицкий еще до войны, учась в литературном институте, обратил на себя внимание масштабностью таланта, поэтической зрелостью, самостоятельностью мышления. Преподаватели и товарищи видели в Кульчицком сложившегося поэта, связывали с ним большие надежды

1918 - 1942

Марш!

И глина в чавкающем топоте

до мозга костей промерзших ног

наворачивается на чeботы

весом хлеба в месячный паек.

На бойцах и пуговицы

вроде чешуи тяжелых орденов.

Не до ордена.

Была бы Родина

с ежедневными Бородино.

Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник!

Что? Пули в каску безопасней капель?

И всадники проносятся со свистом

вертящихся пропеллерами сабель.

Я раньше думал:

"лейтенант"звучит вот так:

"Налейте нам!

И, зная топографию,он топает по гравию.

Война - совсем не фейерверк,

а просто - трудная работа,

когда, черна от пота, вверх

скользит по пахоте пехота.

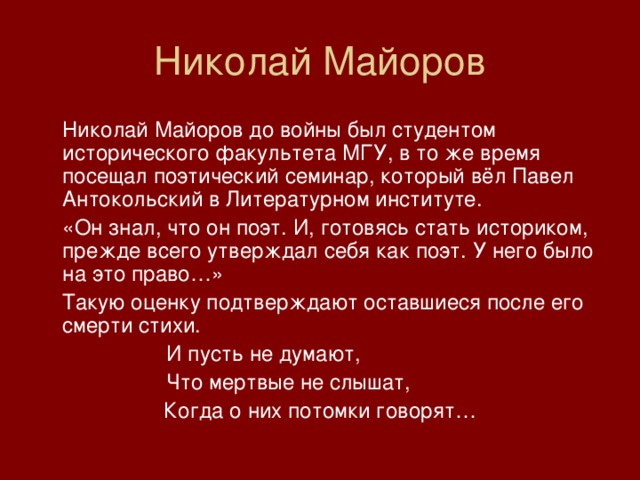

Николай Майоров

Николай Майоров до войны был студентом исторического факультета МГУ, в то же время посещал поэтический семинар, который вёл Павел Антокольский в Литературном институте.

«Он знал, что он поэт. И, готовясь стать историком, прежде всего утверждал себя как поэт. У него было на это право…»

Такую оценку подтверждают оставшиеся после его смерти стихи.

И пусть не думают,

Что мертвые не слышат,

Когда о них потомки говорят…

- Нам не дано спокойно сгнить в могиле - Лежать навытяжку и приоткрыв гробы,- Мы слышим гром предутренней пальбы, Призыв охрипшей полковой трубы С больших дорог, которыми ходили. Мы все уставы знаем наизусть. Что гибель нам? Мы даже смерти выше. В могилах мы построились в отряд И ждем приказа нового. И пусть Не думают, что мертвые не слышат, Когда о них потомки говорят.

- Я не знаю, у какой заставы Вдруг умолкну в завтрашнем бою, Не коснувшись опоздавшей славы, Для которой песни я пою. Ширь России, дали Украины, Умирая, вспомню... И опять – Женщину, которую у тына Так и не посмел поцеловать.

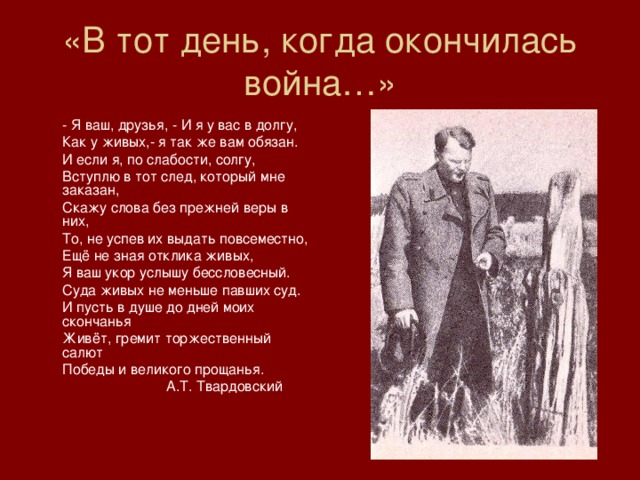

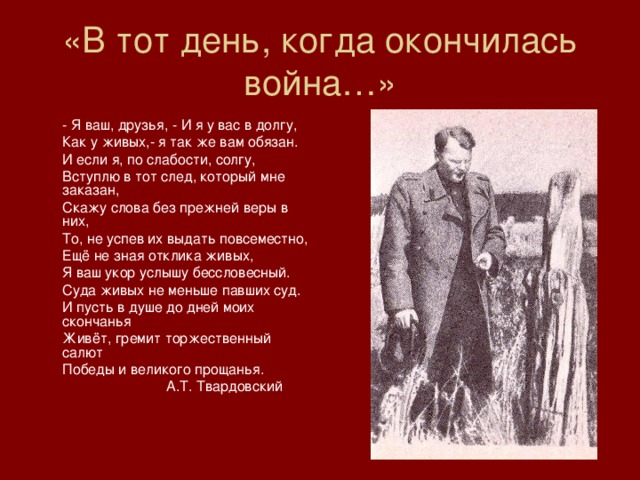

«В тот день, когда окончилась война…»

- Я ваш, друзья, - И я у вас в долгу,

Как у живых,- я так же вам обязан.

И если я, по слабости, солгу,

Вступлю в тот след, который мне заказан,

Скажу слова без прежней веры в них,

То, не успев их выдать повсеместно,

Ещё не зная отклика живых,

Я ваш укор услышу бессловесный.

Суда живых не меньше павших суд.

И пусть в душе до дней моих скончанья

Живёт, гремит торжественный салют

Победы и великого прощанья.

А.Т. Твардовский