СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Инновационные технологии как неотъемлимая часть коррекционно-логопедической работы в школе для детей с нарушением интеллекта

Логопедические занятия с использованием инновационных технологий становятся неотъемлимой частью коррекционно-развивающего процесса и являются одним из важным результатом деятельности в практике работы учителя-логопеда с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Просмотр содержимого документа

«Инновационные технологии как неотъемлимая часть коррекционно-логопедической работы в школе для детей с нарушением интеллекта»

Методическая разработка

Инновационные технологии

деятельности учителя-логопеда

в школе для детей

с нарушением интеллекта

Выполнила учитель – логопед

МБОУ «Школа-интернат № 9» г. Сарова

Егорова Е.Ю.

Оглавление

Введение

Глава 1. Технология развития мелкой моторики

Глава 2. Технология развития артикуляционной моторики

Глава 3. Технология развития фонематического слуха.

Глава 4. Технология развития речевого дыхания и голоса

Заключение

Литература

Введение

Логопедические занятия с использованием инновационных технологий становятся неотъемлемой частью коррекционно-развивающего процесса и являются одним из важных результатов деятельности в практике работы учителя-логопеда с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В структуре дизонтогенеза детей с ОВЗ, наряду с системным недоразвитием речевой деятельности, выявляются и своеобразие психического развития, специфические черты общей эмоциональной незрелости, недоразвитие, задержанное или неравномерное развитие интеллекта, слабая регуляция произвольной деятельности, двигательная неполноценность.

В логопедической практике накоплено достаточное количество методик, научных трудов, статей по коррекции речевых нарушений у детей с системными нарушениями речи (Р.Е. Левина, В.К. Орфинская, О.В. Правдина, Т.В. Туманова, Т.Б. Филичева, М.Е. Хватцев, Г.В. Чиркина, С.Н. Шаховская, А.В. Ястребова и др.). Но работа в данном направлении продолжается. Это объясняется тем, что:

- сегодняшний день отличается активным ростом новых развивающих технологий, многие из которых можно успешно использовать при коррекции речевых нарушений;

- для того, чтобы работа была успешной, воздействие должно быть системным, описывающим и охватывающим весь коррекционный процесс;

- у любого специалиста, работающего с детьми, имеющими речевые нарушения, должна быть возможность быстрого и эффективного выбора методики для конкретного ребенка.

Накопленный опыт работы учителем-логопедом в данном учреждении позволяет сделать вывод о том, что развитие сенсомоторики у детей является одним из первоочередных направлений в коррекционно-логопедической работе с детьми, имеющими недоразвитие интеллекта. Сенсомоторика влияет на процесс обучения ребенка. Установление межанализаторных связей и успешный синтез зрительной, слуховой и кинестетической информации обеспечивают правильное соотнесение звуков устной речи с буквами на письме и чтении. Развитие двигательной функции активизирует развитие центров памяти и речи, чем лучше ребенок двигается, тем лучше он обычно говорит.

При систематизировании технологий логопедического воздействия были использованы современные развивающие методы и приемы коррекции мелкой и артикуляционной моторики, фонематических нарушений, речевого дыхания, голоса, такие как кинезитерапия; японская методика пальцевого массажа; гидрогимнастика; Су-джок терапия; аурикулотерапия; ИЛГ, ДЕНС - терапия и др.

Глава 1. Технологии развития мелкой моторики

Формирование словесной речи ребенка начинается, когда движения пальцев рук достигают достаточной точности, при этом развитие пальцевой моторики подготавливает почву для последующего формирования речи. Исследованиями ученых Института физиологии детей и подростков АПН (М.М. Кольцова, Е.И. Исенина, JI.B. Антакова-Фомина и др.) была подтверждена и обоснована связь речевой и пальцевой моторики. Поскольку существует тесная взаимосвязь и взаимозависимость речевой и моторной деятельности, то при наличии речевого дефекта у ребенка особое внимание необходимо обратить на тренировку его пальцев. Развитие мелкой моторики рук благотворно влияет не только на формирование активной детской речи, но и на исправление ее недостатков. Систематические упражнения по тренировке движений пальцев рук наряду со стимулирующим влиянием на развитие речи являются, по мнению М.М. Кольцовой, и «мощным средством повышения работоспособности головного мозга».

У детей, имеющих речевые нарушения, развитию мелкой моторики должно уделяться особое внимание.

Работа по развитию кистей рук проводится систематически, по 3-5 минут ежедневно, в школе и дома:

а) упражнения для развития мелкой моторики включаются в занятия логопеда и воспитателей;

б) игры с пальчиками — в режимные моменты и прогулки;

в) пальчиковая гимнастика проводится в комплексе с артикуляционной, воспитателями, в специально отведенное в режиме дня время, а также дома с родителями;

г) игры и действия с предметами — на физкультурных занятиях.

В начале учебного года дети часто испытывают затруднения в выполнении многих упражнений для рук. Эти упражнения прорабатываются постепенно, вначале выполняются пассивно, с помощью взрослого, а по мере усвоения дети переходят к самостоятельному выполнению.

Можно рекомендовать следующие эффективные приемы развития мелкой моторики рук.

Кинезитерапия

От греч. kinesis — движение, therapia — лечение.

В детском возрасте связь между телом и психикой еще более тесная. Все переживания малыша сразу находят свое отражение в его самочувствии, внешнем облике. Более того, психика и тело развиваются неразрывно друг от друга. Движение, сначала совсем простое, а затем все более и более сложное, дает ребенку возможность осваивать мир, общаться с окружающими, а следовательно, учиться и постигать.

Но одновременно с этим любое нарушение развития в детском возрасте затрагивает также и двигательную сферу. Движение как сложная, многослойная система, является как бы «зеркалом» состояния ребенка с одной стороны и «окошком», через которое мы можем воздействовать на его развитие, — с другой.

«Колечко». Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя в кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и т. д. Проба выполняется в прямом и обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке. Вначале упражнение выполняется каждой рукой отдельно, затем сразу двумя руками.

«Кулак—ребро—ладонь». Три положения руки на плоскости стола, последовательно сменяют друг друга. Ладонь на плоскости, сжатая в кулак ладонь, ладонь ребром на плоскости стола, распрямленная ладонь на плоскости стола. Выполняется сначала правой рукой, потом — левой, затем — двумя руками вместе по 8- 10 раз. Можно давать себе команды (кулак — ребро — ладонь).

«Звонок». Опираясь на стол ладонями, полусогните руки в локтях. Встряхивайте по очереди кистями.

«Ребро—ладонь». Поверните правую руку на ребро, согните пальцы в кулак, выпрямите, положите руку на ладонь. Сделайте то же самое левой рукой.

«Домик». Соедините концевые фаланги выпрямленных пальцев рук. Пальцами правой руки с усилием нажмите на пальцы левой, затем наоборот. Отработайте эти движения для каждой пары пальцев отдельно.

«Лезгинка». Левую руку сожмите в кулак, большой палец отставьте в сторону, кулак разверните пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном положении прикоснитесь к мизинцу левой. После этого одновременно смените положение правой и левой рук. Повторить 6-8 раз.

«Счет». Постучите каждым пальцем правой руки по столу под счет «1, 1-2, 1-2-3 и т. д.».

«Подъемный кран-1». Зафиксируйте предплечье правой руки на столе. Указательным и средним пальцами возьмите карандаш со стола, приподнимите и опустите его. Сделайте то же левой рукой.

«Подъемный кран-2». Зафиксируйте предплечье на столе. Берите пальцами правой руки спички из коробочки на столе и складывайте рядом, не сдвигая руку с места. Затем уложите их обратно в коробку. Сделайте то же левой рукой.

«Карусель». Вращайте карандаш сначала между пальцами правой руки, затем левой (между большим и указательным; указательным и средним; средним и безымянным; безымянным и мизинцем; затем в обратную сторону).

«Снеговик». В положении стоя. Представьте, что вы только что слепленный снеговик. Тело должно быть напряжено как замерзший снег. Пришла весна, пригрело солнце и снеговик начал таять. Сначала «тает» и повисает голова, затем опускаются плечи, расслабляются руки и т. д. В конце упражнения дети мягко падают на пол и лежат, как лужица воды.

«Рожицы». Выполняйте различные мимические движения: надувайте щеки, выдвигайте язык, вытягивайте губы трубочкой, широко открывайте рот.

«Умывание лица». Приложите ладони ко лбу, на выдохе проведите ими с легким нажимом вниз до подбородка. На вдохе проведите руками со лба через темя на затылок, с затылка на шею.

«Змейка-1». Скрестите руки ладонями друг к другу, сцепите пальцы в замок, выверните руки к себе. Двигайте пальцем, который укажет ведущий. Палец должен двигаться точно и четко. Прикасаться к пальцу нельзя. Последовательно в упражнении должны участвовать все пальцы обеих рук.

«Змейка-2». Вытяните руки перед собой, сгибайте кисти вверх и вниз. Затем вращайте обеими кистями по часовой стрелке и против (сначала однонаправленно, затем разнонаправленно), сводите и разводите пальцы обеих рук. Попробуйте одновременно с движениями рук широко открывать и закрывать рот.

«Ухо—нос». Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой — за противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте положение рук «с точностью наоборот».

«Лесоруб». Правой рукой массируйте левую руку от локтя до запястья и обратно. Затем от плеча до локтя и обратно. То же самое проделайте с другой рукой.

«Лотос». Расправьте пальцы левой руки, слегка нажав точку концентрации внимания, расположенную в середине ладони, большим пальцем правой руки. Повторите это 5 раз. При нажатии сделайте выдох, а при ослаблении — вдох. Потом сделайте то же самое для правой руки.

«Клоун». Совместные движения глаз и языка. Выдвинутым изо рта языком и глазами делайте совместные движения из стороны в сторону, вращая их по кругу, по траектории лежащей восьмерки. Сначала отрабатываются однонаправленные движения, затем — разнонаправленные.

«Непослушный язык». Движения языком в разные стороны, выгибание языка, сжимание и разжимание языка, свертывание в трубочку.

«Волшебник». Хлопните несколько раз в ладони, чтобы пальцы обеих рук соприкасались. Затем выполните хлопки кулаками, ориентированными тыльной поверхностью сначала вверх, а потом вниз.

«Фокусник». Ребенок закрывает глаза. Инструкция: «Попробуй опознать небольшой предмет, который дадут тебе в руку (ключ, пуговица, скрепка и т. д.). Другой рукой нарисуй его на бумаге (промаши в воздухе)».

2. Гидрогимнастика

Прокатывание, перекатывание, перекладывание в теплой воде различных предметов, например, резинового мячика, одну или двух бусинок, массажёров, маленьких фигурок, палочек, карандашей и т. д.

3. Су-джок терапия

Эта лечебная система создана не человеком — он только открыл ее, — а самой Природой. В этом причина ее силы и безопасности.

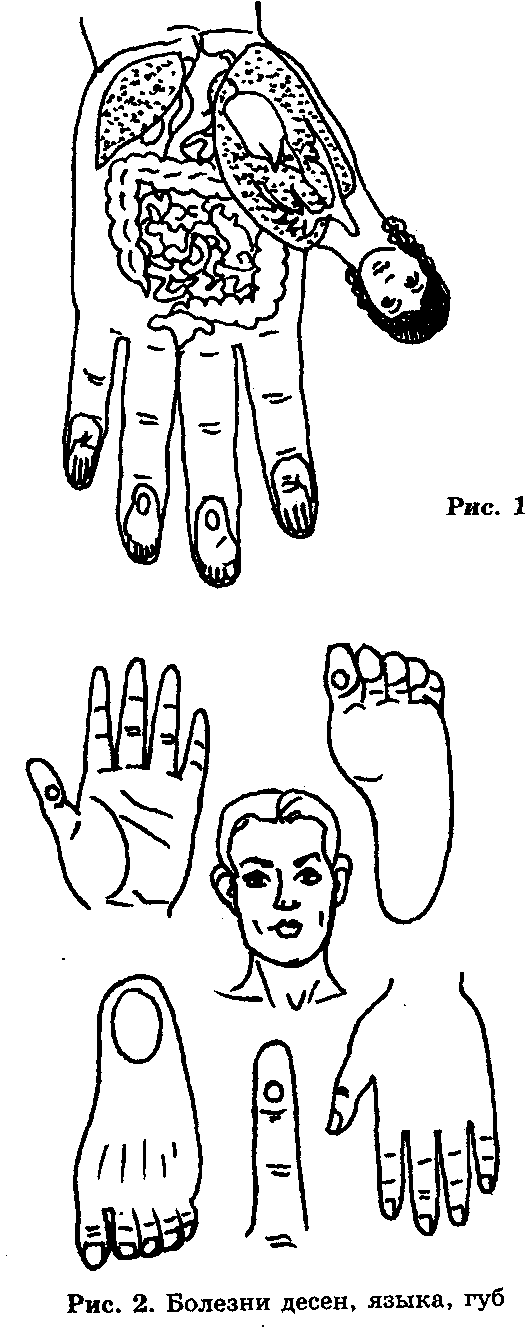

На кистях и стопах располагаются системы высокоактивных точек соответствия всем органам и участкам тела. Их стимуляция оказывает выраженное лечебное и профилактическое действие. Точки на кистях и стопах располагаются в строгом порядке, отражая в уменьшенном виде анатомическое строение организма (рис. 1).

При ходьбе, беге, работе руками происходят естественная стимуляция точек соответствия и защита тела от болезней. Поэтому всем известно, что лучшее лекарство от болезней — движение и работа.

При ходьбе, беге, работе руками происходят естественная стимуляция точек соответствия и защита тела от болезней. Поэтому всем известно, что лучшее лекарство от болезней — движение и работа.

Из всех частей тела человека кисть наиболее похожа на него по форме. При поиске точек соответствия кисть располагается ладонью вперед. Указательный палец правой кисти и мизинец левой кисти соответствуют правой руке. Средний палец правой кисти и безымянный палец левой кисти соответствуют правой ноге. Безымянный палец правой кисти и средний палец левой кисти соответствуют левой ноге. Мизинец правой кисти и указательный палец левой кисти соответствуют левой руке. Возвышение ладони у основания большого пальца соответствует грудной клетке, а ладонь в целом соотносится с областью живота.

Стимуляция точек соответствия приводит к излечению. Неправильное применение никогда не наносит человеку вреда — оно просто неэффективно.

На предполагаемые точки соответствия нужно надавливать с равной силой и не слишком сильно с самого начала.

Лечебная точка проявляет себя тем, что в момент надавливания на нее появляется двигательная реакция непроизвольное движение из-за резкой боли). Для достижения лечебного эффекта необходимо ее стимулировать. Сделать это можно разными способами.

Например, диагностической палочкой. Массаж точки проводить вращательными движениями по часовой и против часовой стрелки, нажимая на палочку немного сильнее. Необходимо полностью размассажировать лечебную точку до исчезновения остаточной боли и появления ощущения тепла в ней.

Например, диагностической палочкой. Массаж точки проводить вращательными движениями по часовой и против часовой стрелки, нажимая на палочку немного сильнее. Необходимо полностью размассажировать лечебную точку до исчезновения остаточной боли и появления ощущения тепла в ней.

В случае хронических заболеваний однократного воздействия на точки недостаточно. Правильно найденные точки нужно с силой массажировать по 3-5 минут каждые 3-4 часа ежедневно, до улучшения состояния.

Многократный массаж зон соответствия приводит к улучшению состояния.

Массаж можно осуществлять семенами, массажерами (продаются в аптеках, например, «Чудо-пальчик», «Каштан», металлические колечки и др.).

Поскольку все тело человека проецируется на кисть и стопу, а также на каждый палец кисти и стопы, эффективным способом профилактики и лечения болезней является массаж пальцев, кистей и стоп эластичным кольцом.

Кольцо нужно надеть на палец и провести массаж зоны, соответствующей пораженной части тела, до ее покраснения и появления ощущения тепла. Эту процедуру необходимо повторять несколько раз в день.

При ручном массаже указательным или большим пальцами необходимо хорошо размассажировать точки соответствия до появления в них ощущения тепла, исчезновения боли и затвердений.

Очень полезен массаж кончиков пальцев и ногтевых пластин кистей и стоп. Эти участки соответствуют головному мозгу. Кроме того, на них проецируется все тело человека в виде мини-систем соответствия. Поэтому кончики пальцев необходимо массажировать до стойкого ощущения тепла. Это оказывает оздоравливающее влияние на весь организм. Самомассаж рук является одним из видов пассивной гимнастики. Можно рекомендовать следующие приемы самомассажа: поглаживание, растирание, разминание, выжимание, активные и пассивные движения. Хорошую результативность показывает использование массажеров для рук. В комплекс могут входить упражнения трех видов: самомассаж тыльной стороны кистей рук, самомассаж ладоней, самомассаж пальцев рук.

«Разведчик». Подушечки четырех пальцев правой руки установите у оснований пальцев левой руки с тыльной стороны ладони. Пунктирными движениями смещайте кожу на 1 см вперед-назад, постепенно продвигаясь к лучезапястному суставу («пунктирное» движение). Проделайте то же для другой руки.

«Пила». Кисть и предплечье левой руки расположите на столе. Ребром ладони правой руки имитируйте «пиление» по всем направлениям тыльной стороны левой ладони («прямолинейное» движение). Проделайте то же для другой руки.

«Спиралька». Подушечку большого пальца правой руки положите на тыльную сторону массируемой фаланги пальца левой руки. Остальные четыре пальца правой руки охватывают и поддерживают палец снизу. Массируйте «спиралевидными» движениями. Проделайте то же для правой руки.

«Бег по камешкам». Костяшками сжатых в кулак пальцев правой руки двигайте вверх-вниз по ладони левой руки («прямолинейное» движение). Проделайте то же для правой руки.

«Буравчик». Фалангами сжатых в кулак пальцев производите движения по принципу «буравчика» на ладони массажируемой руки. Поменяйте руки.

«Самомассаж». Самомассаж пальцев рук. Кисть и предплечье левой руки расположите на столе. Согнутыми указательным и средним пальцами правой руки делайте хватательные движения на пальцах левой руки («прямолинейное» движение). Проделайте то же для правой руки.

«Погреем ручки». Движения, как при растирании замерзших рук.

«Бинокли». Составление из пальцев овалов. Учитель говорит детям, что бинокли бывают разные. Поочередно каждый палец на руке соприкасается подушечкой с большим пальцем — получается овал. Дети смотрят в образовавшиеся бинокли.

4. Японская методика пальцевого массажа

Данная методика применяется во всех дошкольных учреждениях Японии, начиная с 2-летнего возраста.

Японский ученый Намикоши Токухиро считает, что массаж каждого пальца положительно влияет на определенный орган:

массаж большого пальца повышает активность мозга;

массаж указательного пальца стимулирует желудок и поджелудочную железу;

массаж среднего пальца улучшает работу кишечника;

массаж безымянного пальца стимулирует печень;

массаж мизинца способствует улучшению сердечной деятельности, снимает психическое и нервное напряжение.

Совет взрослым: если дети волнуются при речи и вертят в руках предметы, не следует их выхватывать из рук — так организм ребенка сбрасывает возбуждение.

Японский ученый Йосиро Цуцуми разработал систему упражнений для самомассажа.

Массаж пальцев, начиная с большого и до мизинца. Растирают сначала подушечку пальца, а затем медленно поднимаются к основанию. Такой массаж желательно сопровождать веселыми рифмовками.

Массаж ладонных поверхностей каменными, металлическими или стеклянными разноцветными шариками «марблс». Их нужно:

вертеть в руках;

щелкать по ним пальцами;

«стрелять»;

направлять в специальные желобки и лунки-отверстия, состязаться в точности попадания. Массаж грецкими орехами:

катать два ореха между ладонями;

один орех прокатывать между пальцами;

удерживать несколько орехов между растопыренными пальцами ведущей руки и обеих рук.

Массаж шестигранными карандашами:

пропускать карандаш между одним и двумя-тремя пальцами;

удерживать в определенном положении в правой и левой руке.

Массаж «четками». Перебирание четок развивает пальчики, успокаивает нервы. Перебирание сочетают со счетом, прямым и обратным.

5. Игровые упражнения

Развитию мелкой моторики способствуют игры с различными мелкими предметами: с пуговицами, счетными палочками, спичками, крупой, зернобобовыми, бусами, прищепками, проволокой и т. д., например:

Оборудование: пуговицы.

Содержание выполняемых действий: нанизывать пуговицы на проволочки или нити; выбирать на ощупь из мешочка все пуговицы с «ушками»; подвесив одну крупную пуговицу на плотной нити, раскручивать ее так, чтобы получился звук; считать пуговицы на ощупь; разыскивать среди большого количества разнообразных пуговиц спрятанный там камешек.

Оборудование: разноцветные скрепки.

Содержание выполняемых действий: нанизывать скрепки одну на другую, чередуя по цвету или величине; разгибать их, собирать из них цепочку; подбирать рассыпанные скрепки пинцетом, магнитиком; вылавливать из воды колечки скрепкой, привязанной к нитке.

Оборудование: использованная фотопленка.

Содержание выполняемых действий: сворачивать фотопленку в рулон и отпускать; продевать в перфорации мягкую проволоку, нити; рассматривать отпечатки пальцев на фотопленке.

Оборудование: вата.

Содержание выполняемых действий: щипать вату, скатывать из нее шарики, колбаски; стараться растянуть кусочек ваты как можно длиннее и не разорвать его; растянуть кусок ваты в ширину; пытаться скрутить из кусочка ваты нить; накручивать вату на спички или палочки.

Оборудование: нитки, шнурки, тесьма.

Содержание выполняемых действий: наматывать нитки на палец, карандаш; завязывать на шнурках разные узелки; распутывать их; скручивать ленту в рулончики; рассматривать предметы через ленты разного цвета; «рисовать» нитями разного цвета и фактуры на фланелевой основе; мастерить кукол из нитей.

Оборудование: пустые деревянные катушки.

Содержание выполняемых действий: нанизывать катушки на проволоку; рассматривать предметы сквозь отверстие в катушке; прокатывать катушки между пальцами; надев катушку на палочку, катать по столу; гонять по столу пушинку, дуя сквозь отверстие в катушке; наматывать на катушки разноцветные нити.

Оборудование: винтики, шурупы, гайки.

Содержание выполняемых действий: подбирать гайку к винтику по размеру; раскладывать в коробочки винтики или шурупы по размеру: маленькие и большие, длинные и короткие, тонкие и толстые; нанизывать гайки на проволоку; выкладывать цепочку гаек — от самой маленькой до самой большой; выкладывать фигурки из гаек.

Материал: семена фасоли разного цвета, бобов, гороха.

Содержание выполняемых действий: описывать сходство и различие семян; разбирать ложечкой смешанные горох и фасоль; выкладывать бусы из разных семян; составлять из всех видов семян композиции на листе с пластилиновой основой.

Оборудование: прищепки, зажимы для волос и т. п.

Содержание выполняемых действий: прищепками подхватывать и переносить легкие предметы (листок бумаги, лоскуток, вату); сооружать различные конструкции, прикрепляя прищепки одну к другой; изготавливать игрушки.

Оборудование: игровое тесто, глина, песок.

Содержание выполняемых действий: изготавливать тесто из муки, воды, соли и пищевых красителей; лепить из теста, глины, мокрого песка различные фигурки и сооружения; сравнивать свойства этих материалов.

Оборудование: «сухие бассейны» — емкость, наполненная горохом.

Содержание выполняемых действий: нахождение спрятанных игрушек.

Оборудование: веревки капроновые плетеные.

Содержание выполняемых действий: завязывание узлов и с уже завязанными узлами — для перебирания узлов пальцами.

Оборудование: груша на 50 мл, сосуд с водой, формочки для песочницы.

Содержание выполняемых действий: заполнение формочек для песочниц водой из груши.

Глава 2. Технологии развития артикуляционной моторики

Правильное произнесение звуков обеспечивается благодаря хорошей подвижности органов артикуляции, к которым относятся язык, губы, нижняя челюсть, мягкое нёбо. Точность, сила и дифференцированность движений этих органов развиваются у ребенка постепенно, в процессе речевой деятельности. У ребенка, имеющего общее недоразвитие речи вследствие недоразвития или мозгового поражения, нарушается подвижность органов артикуляционного аппарата.

Работа по развитию подвижности органов артикуляционного аппарата проходит по следующим направлениям:

проведение дифференцированного массажа лицевой и артикуляционной мускулатуры;

проведение работы по борьбе с саливацией;

проведение артикуляционной гимнастики.

Логопедический массаж

Массаж — это совокупность приемов механического дозированного воздействия в виде трения, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или другую среду. Массаж является фоновой процедурой, улучшающей питание тканей. Массируя кожу, мы воздействуем на все ее слои, на кожные сосуды и мышцы, а также на центральную нервную систему, с которой кожа неразрывно связана.

Под влиянием массажа повышается эластичность мышечных волокон, их сократительная функция, замедляется мышечная атрофия, а также уменьшается уже развившаяся гипотрофия.

Массаж оказывает существенное влияние на суставы. Под действием массажа улучшается кровоснабжение сустава и укрепляется связочный аппарат сустава.

Нервная система первая воспринимает действие массажа, так как в коже находится огромное количество нервных окончаний. Изменяя силу, характер, продолжительность массажа, можно снижать или повышать нервную возбудимость, усиливать и оживлять утраченные рефлексы, улучшать трофику тканей, а также деятельность внутренних органов.

Глубокое влияние оказывает массаж на периферическую нервную систему, ослабляя или прекращая боли, улучшая проводимость нерва, ускоряя процесс регенерации при его повреждении, предупреждая или уменьшая вазомоторные чувствительные и трофические расстройства.

Массаж вызывает расширение функционирующих капилляров, раскрытие резервных капилляров, благодаря чему создается более обильное орошение кровью не только массируемого участка, но рефлекторно и внутренних органов, в результате чего происходит усиленный газообмен между кровью и тканью (кислородная терапия).

Положение ребенка при массаже лежа или полулежа на спине: руки вытянуты вдоль туловища, стопы свисают за край массажной кушетки.

Основные цели логопедического массажа:

- нормализация мышечного тонуса общей, мимической и артикуляционной мускулатуры;

- уменьшение проявления парезов и параличей мышц артикуляционного аппарата;

- снижение патологических двигательных проявлений мышц речевого аппарата (синкинезии, гиперкинезы, судороги ит. д.);

- стимуляция проприоцептивных ощущений;

- увеличение объема и амплитуды артикуляционных движений;

- активизация тех групп мышц периферического речевого аппарата, у которых имелась недостаточная сократительная активность;

- формирование произвольных, координированных движений органов артикуляции.

Методические указания к проведению расслабляющего массажа:

1.Массаж проводится в медленном темпе.

2.Последовательность воздействия на массируемые области в процессе одного сеанса расслабляющего массажа может быть следующая:

1)мышцы шеи и плечевого пояса;

2)мимическая мускулатура;

3)мышцы губ;

4)мышцы языка.

Методические указания к проведению активизирующего массажа:

1.Движения логопеда должны быть достаточно ритмичными.

2.Последовательность воздействия на массируемые области в процессе одного сеанса укрепляющего массажа может быть следующая:

1) мимическая мускулатура;

2)мышцы губ;

3)мышцы языка;

4)мышцы шеи и плечевого пояса.

Техники массажа

Сила массажа — это сила давления, которую руки массажиста оказывают на тело массируемого. Она может быть большой (глубокий массаж), средней и малой (поверхностный массаж). Поверхностный массаж повышает возбудительные процессы, более глубокий массаж с постепенным увеличением силы воздействия способствует развитию тормозных процессов.

Темп массажа может быть быстрым, средним и медленным. Быстрый повышает возбудимость, средний и медленный — снижают.

Чем длительнее массаж, тем больше он влияет на снижение возбудимости нервной системы. Приемы массажа:

поглаживание: поверхностное, глубокое, обхватывающее, граблеобразное;

растирание;

разминание;

вибрация и поколачивание;

« плотное нажатие.

Выбор приемов массажа зависит от состояния мышечного тонуса, двигательных возможностей и патологической симптоматики.

Массаж лобной области. При массаже лобной области производят:

- поглаживание плоскостное, глажение в направлении снизу вверх от надбровных дуг к линии начала роста волос, от середины лба к височным областям;

- растирание прямолинейное (продольное и поперечное), круговое, спиралевидное; все приемы проводить «переступанием» во всех направлениях;

- разминание — надавливание прерывистое, шипцеобразное, пощипывание большим и указательным пальцами по всей поверхности лобной области;

- вибрацию — «пальцевой душ».

Все приемы чередуют с поглаживанием, проводят по 4-5 пассов.

Массаж области глазницы. При массаже области глазницы производят:

- поглаживание в верхней части орбиты по направлению к височным областям, в нижней части орбиты по направлению к переносице, к внутреннему краю глаза, плоскостное, щипцеобразное;

- растирание прямолинейное, круговое по тем же линиям;

- разминание — надавливание, в верхней части орбиты щипцеобразное, в нижней — по направлению к переносице;

- вибрацию — поколачивание пальцами.

Массаж щек. При массаже щек производят:

- поглаживание по направлению к ушным раковинам, плоскостное, щипцеобразное, глажение;

- растирание круговое, прямолинейное, спиралевидное, пиление;

- разминание щипцеобразное, надавливание, сдвигание, растяжение;

- вибрацию — «пальцевой душ».

Массаж области носа. При массаже области носа производят:

- поглаживание плоскостное, щипцеобразное;

- растирание — прямолинейное, круговое, щипцеобразное, штрихование; разминание — надавливание, щипцеобразное;

- вибрация — сотрясение концевыми фалангами большого и указательного пальцев.

Все движения проводят от кончика носа к переносице.

Массаж области рта и подбородка. При массаже области рта и подбородка производят:

- поглаживание от средней линии по нижнему краю челюсти к заушным областям, от крыльев носа к мочке уха, от углов рта к ушным раковинам, плоскостное и щипцеобразное;

- растирание — круговое, прямолинейное, спиралевидное, штрихование, щипцеобразное;

- разминание — надавливание, щипцеобразное, растяжение, сдвигание;

- вибрация— «пальцевой душ», похлопывание.

Все приемы чередуют с поглаживанием, при массаже носогубной складки движения проводят от нижней части середины подбородка к носогубным складкам до крыльев носа.

Массаж языка. При массаже языка производят:

- поглаживание плоскостное (лучше проводить обрезанной т-образно зубной щеткой), снизу вверх от кончика языка при расслаблении и сверху вниз при увеличении тонуса;

- растирание прямолинейное (продольное и поперечное), круговое, спиралевидное; все приемы проводить «переступанием» и глажением, снизу вверх от кончика языка при расслаблении и сверху вниз при увеличении тонуса;

- разминание — надавливание прерывистое, шипцеобразное, пощипывание большим и указательным пальцами, снизу вверх от кончика языка при расслаблении и сверху вниз при увеличении тонуса;

- вибрацию — «пальцевой душ».

Все приемы чередуют с поглаживанием, проводят по 4-5 пассов.

Массаж подъязычной связки. При массаже подъязычной связки производят:

- поглаживание плоскостное (лучше проводить обрезанной т-образно зубной щеткой), сверху вниз, снизу вверх — холостой ход;

- растирание, разминание, перетирание. Большим и указательным пальцами логопед обхватывает уздечку и производит прямолинейное (продольное и поперечное), круговое, спиралевидное растирание, разминание, перетирание.

Все приемы проводить «переступанием» и глажением, снизу вверх и сверху вниз;

2. Массаж ушных раковин (аурикулотерапия). При массаже ушных раковин производят:

1)плоскостное поглаживание мочки уха, при этом надо воздействовать последовательно, переходя с мочки уха на нижнее, среднее, верхнее углубления, после чего массируют заднюю поверхность ушной раковины;

2)растирание — поочередно прямолинейное, круговое, щипцеобразное;

3)разминание — щипцеобразное надавливание;

4)вибрацию с использованием приспособлений (палочек, стерженьков различного диаметра с шарообразно закругленными концами).

У шная раковина снабжена множеством нервных окончаний, в ухе разветвляются шесть нервов, осуществляющих связи с центральными и вегетативными отделами нервной системы и внутренними органами.

шная раковина снабжена множеством нервных окончаний, в ухе разветвляются шесть нервов, осуществляющих связи с центральными и вегетативными отделами нервной системы и внутренними органами.

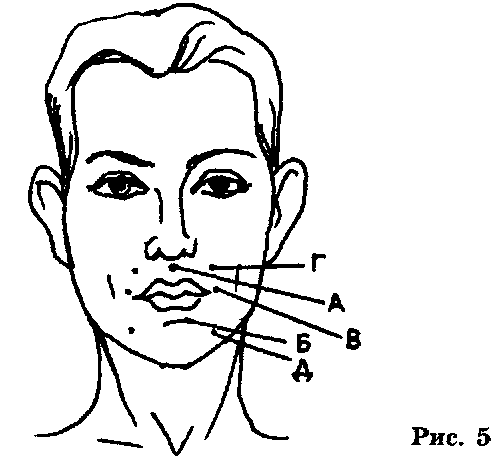

Общая схема расположения точек на ушной раковине напоминает ребенка в эмбриональном состоянии (рис. 4). Можно представить себе, что голова его лежит на мочке уха, руки сложены вдоль тела и оказываются вместе с ногами в верхней части ушной раковины.

Точки ушной раковины расположены довольно близко друг к другу, размеры их незначительны, и обнаружить их только по анатомическому описанию непросто. Таких точек в настоящее время насчитывается до двухсот. У здорового человека они как бы скрыты и не проявляют себя. При острых заболеваниях или травмах соответствующие точки становятся резко болезненными. Точки ушной раковины, в отличие от точек тела, имеют действительно точечные размеры 1-2 мм. Так, зона, находящаяся на валике противозавитка, по своему действию соответствует проекции позвоночника. Мочка и противокозелок — соответственно проекция головного мозга, артикуляционного аппарата, глаз.

Для выявления зон болезненности ушную раковину сдавливают между большим и указательным пальцами (8-10 раз), фиксируя ответную реакцию. В процессе массажа ушной раковины вначале усиливается местная болезненность уха, затем появляются ощущение тепла, жжение, болезненность уменьшается, периферическая боль затихает, наступает лечебный эффект. Для достижения лечебного эффекта необходимо детальное изучение строения и расположения точек воздействия (картография наружного уха).

3. Точечный массаж

Точечное воздействие на биологически активные точки вызывает местную, сегментарную и общую реакции организма.

Местная реакция — это реакция локального характера в месте воздействия. Под действием точечного воздействия локально изменяется сосудистый тонус, повышается местная температура кожи.

В зависимости от техники воздействия на локальную точку метод может быть возбуждающим или успокаивающим. Так, при нарушениях мышечного тонуса, при повышении его, применяется «тормозной», «седативный» метод — находят необходимую точку, в течение 5-6 с производя вращательные движения по часовой стрелке, углубляются, надавливая на эту точку и постепенно наращивая усилие, фиксируют достигнутый уровень на 1-2 с, производят противоположное движение, «вывинчивая» палец против часовой стрелки, уменьшают постепенно силу надавливания, выполняя вращение в течение 5-6 с. Затем, не отрывая пальца от фиксируемой точки, данный цикл движений повторяют в зависимости от рекомендаций по терапии (при воздействии в течение 1 мин седативным способом производят 4 входа и выхода, каждый по 15 с, если необходимо воздействовать 2 мин, то производят 8 входов и выходов). С каждым воздействием усилие надавливания на точку увеличивается в зависимости от предусмотренных ощущений у массируемого (распирание, онемение, болезненность, тепло и др.).

При явлениях пониженного тонуса применяется «стимулирующая» (тонизирующая, возбуждающая) техника точечного массажа, находят точку, затем в течение 3—4 с проводят вращательные движения по часовой стрелке, «ввинчивая» палец с надавливанием на точку, а затем массирующий палец резко отрывают от точки, наподобие того, как птица бьет клювом, данное движение повторяют 8-10 раз в одной точке, что составляет 40-60 с воздействия. Симметричные точки массируют попарно и одновременно. Массаж, как правило, предшествует логопедическому занятию.

Точечный массаж рекомендуется проводить целым курсом: между 1 и 2-м курсами перерыв две недели; между 2 и 3-м перерыв может составить около трех месяцев. Курсы массажа повторяются каждые 3-6 месяцев. Сеанс массажа следует проводить через день. Перерыв между сеансами массажа, проводимого целым курсом, не должен превышать трех дней.

В логопедическом массаже используется, как правило, не единичная точка, а целый комплекс биологически активных точек, в зависимости от поставленных целей.

Комплекс БАТ для нормализации состояния мышц артикуляционной мускулатуры (рис. 5):

А — одиночная точка под носом в верхней трети вертикальной борозды;

Б — точка в центре подбородочно-губной складки;

В — парные точки кнаружи от угла рта на 1 см, на вертикальной линии от зрачка;

Г — парные точки на 1 см по диагонали от рыла носа, примерно посередине носогубной складки, чуть выше нее;

Д — парные точки на нижней челюсти, расположены почти на одной вертикальной линии с точками В.

М етод массажа БАТ выгодно отличается от других относительной простотой проведения, физиологичностью, малой зоной воздействия, возможностью применения как в доврачебной практике, так и во время лечения. Разновидности точечного массажа могут быть применены в комплексе с лекарственной терапией. Необходимо помнить, что методы древневосточной медицины лишь дополняют современные методы, обогащая их, но никак не заменяют их полностью и не являются панацеей от всех болезней. При применении точечного массажа необходимо учитывать все основные положения и требования современной медицины.

етод массажа БАТ выгодно отличается от других относительной простотой проведения, физиологичностью, малой зоной воздействия, возможностью применения как в доврачебной практике, так и во время лечения. Разновидности точечного массажа могут быть применены в комплексе с лекарственной терапией. Необходимо помнить, что методы древневосточной медицины лишь дополняют современные методы, обогащая их, но никак не заменяют их полностью и не являются панацеей от всех болезней. При применении точечного массажа необходимо учитывать все основные положения и требования современной медицины.

В том случае, если массаж направлен на релаксацию мышц, точечный массаж полезно проводить на фоне релаксации, для чего можно использовать специально подобранную музыку. Такой массаж можно проводить на фоне аутогенной тренировки.

4. Зондовый массаж

Логопедический точечный массаж, который проводится в зависимости от нарушения: при спастичной форме — расслабление мышц артикуляционного аппарата, при вялой — их укрепление. Массаж зондами:

а) игольчатым зондом проводится хаотичный обкол щек, губ, языка;

б) зондом «лопаточка» — вибрация щек, губ, языка;

в) зонд «салазки» — поглаживание щек, губ, языка вверх-вниз;

г) «рубящий» зонд — постукивающие движения;

д) зонд «толкач» — разминание.

Данный -массаж хорошо проводить при помощи обрезанной зубной щетки. Движения те же, что и при зондовом, да и логопедическом массаже. Массаж лица, в который входят расслабление лицевой и губной мускулатуры методом разглаживания, расслабление языка, расслабление губ, расслабление шейной мускулатуры. Упражнения подбираются в зависимости от состояния мышечного тонуса артикуляционной зоны. По длительности массаж не более 5 минут. Массаж, кроме нормализации мышечного тонуса языка, губ, направлен на развитие афферентации оральной мускулатуры (речевых кинистезий). При асимметриях тонуса мышц артикуляции массаж проводится гиперкоррекцией соответствующей стороны — на пораженной стороне — больше движений. Таким образом, массаж проводится с целью ослабления патологических проявлений в мышцах артикуляционного аппарата, расширения возможности речевых мышц и включения их в процесс произношения.

5. Искусственная локальная гипо- и гипертермии (ИЛГ)

Искусственная локальная гипотермия (ИЛГ) была создана и разработана во Всесоюзном научно-методическом центре по восстановительному лечению детского церебрального паралича. ИЛГ — это одно из направлений современной криомедицины, которая использует в качестве лечебного фактора холодовое воздействие на органы и ткани (В.И. Грищенко, Б.П. Сандомирский, 1987). Использование ИЛГ в логопедической практике как средства коррекции мышечного тонуса способствует нормализации мышечных реакций. Все это создает благоприятные условия для коррекционной работы.

Искусственная локальная гипо- и гипертемия — это контрастное термальное воздействие низкотемпературных (лед) и высокотемпературных (вода) аппликаций.

Для проведения ИЛГ используются лед и теплая вода. Тепловое и холодовое воздействие можно применять поочередно и избирательно. Существуют различные варианты воздействия:

только гипотермия (холодовой массаж);

только гипертермия (тепловой массаж);

гипотермия, затем гипертермия;

поочередное использование тепловых и холодовых воздействий.

Показанием к применению данной методики являются:

возраст с двух лет;

формы ДЦП: спастическая диплегия, гемипаретическая форма, гиперкинетическая форма;

различные виды артикуляционных апраксий;

синкинезии в артикуляционной моторике;

повышенная саливация.

Противопоказания к использованию ИЛГ:

атонически-астатическая форма ДЦП;

холодовая аллергия;

индивидуальная непереносимость;

заболевания ЛОР-органов и ОРВИ;

эписиндром и повышенная судорожная готовность.

Пределы проведения холодовой аппликации ограничиваются языком, губами, и не затрагивают околоушные и подчелюстные слюнные железы. Холодовую аппликацию необходимо начинать с пробной дозы воздействия (3-5 с). Если не возникнет аллергических реакций, значит, метод приемлем для данного ребенка и может быть включен в схему коррекционно-логопедической работы.

Авторы методических рекомендаций К.А. Семенова, О.В. Степанченко и Л.И. Виноградова предлагают следующую методику использования ИЛГ в логопедической практике.

Лед в марле накладывается поочередно на мышцы артикуляционного аппарата: круговая мышца рта, большая скуловая мышца, подбородок в области подчелюстной ямки, язычная мускулатура. При накладывании льда на язык, придерживая последний за кончик марлевой салфеткой, делаем скользящие движения по кончику, спинке и боковым краям языка. Для активизации центральных отделов речедвигательного анализатора контрастное термальное воздействие можно применять и на мышцы верхних конечностей, особенно на кисть правой руки. При этом в качестве низкотемпературного агента выступает лед, а в качестве высокотемпературного — шерстяная варежка, опущенная в горячий настой трав успокоительного сбора. Продолжительность экспозиции в первый день проведения ИЛГ 10 с, затем при ежедневном увеличении процедуры на 10-15 с, следует довести воздействие до 4 минут и в этом режиме продолжить курс, состоящий из 20-25 сеансов. Целесообразно проводить по три курса ИЛГ с перерывом в 10 дней, затем через 6 месяцев повторить полный курс лечения.

6. Артикуляционная гимнастика

Работа по развитию основных движений органов артикуляционного аппарата проводится в форме артикуляционной гимнастики. Цель артикуляционной гимнастики — выработка полноценных движений и определенных положений органов артикуляционного аппарата, необходимых для правильного произношения звуков.

Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы вырабатываемые у детей навыки закреплялись.

При отборе упражнений для артикуляционной гимнастики надо соблюдать определенную последовательность, идти от простых упражнений к более сложным. Проводить их лучше эмоционально, в игровой форме.

Из выполняемых двух-трех упражнений новым может быть только одно, второе и третье даются для повторения и закрепления. Если же ребенок выполняет какое-то упражнение недостаточно хорошо, не следует вводить новых упражнений, лучше отрабатывать старый материал. Для его закрепления можно придумать новые игровые приемы.

Артикуляционную гимнастку выполняют сидя, так как в таком положении у ребенка прямая спина, тело не напряжено, руки и ноги находятся в спокойном положении.

Ребенок должен хорошо видеть лицо взрослого, а также свое лицо, чтобы самостоятельно контролировать правильность выполнения упражнений. Поэтому ребенок и взрослый во время проведения артикуляционной гимнастики должны находиться перед настенным зеркалом. Также ребенок может воспользоваться небольшим ручным зеркалом (примерно 9x12 см), но тогда взрослый должен находиться напротив ребенка лицом к нему.

Работа организуется следующим образом:

1.Взрослый рассказывает о предстоящем упражнении, используя игровые приемы.

2.Показывает его выполнение.

3.Упражнение делает ребенок, а взрослый контролирует выполнение.

Взрослый, проводящий артикуляционную гимнастику, должен следить за качеством выполняемых ребенком движений: точность движения, плавность, темп выполнения, устойчивость, переход от одного движения к другому. Также важно следить, чтобы движения каждого органа артикуляции выполнялись симметрично по отношению к правой и левой стороне лица. В противном случае артикуляционная гимнастика не достигает своей цели.

В процессе выполнения гимнастики важно помнить о создании положительного эмоционального настроя у ребенка. Нельзя говорить ему, что он делает упражнение неверно, — это может привести к отказу выполнять движение. Лучше покажите ребенку его достижения («Видишь, язык уже научился быть широким»), подбодрить («Ничего, твой язычок обязательно научится подниматься кверху»). Если у ребенка при выполнении упражнений наблюдается саливация, то перед артикуляционной гимнастикой рекомендуется проведение следующих упражнений:

1.Ребенку объясняют необходимость проглатывания слюны.

2.Проведение массажа жевательных мышц, которые мешают проглатыванию слюны.

3.Вызывая пассивно и активно жевательные движения, попросить ребенка откинуть голову назад, так возникает непроизвольное желание проглотить слюну; можно подкрепить просьбой.

4.Ребенку перед зеркалом предлагается жевать твердую пищу (можно печенье), это стимулирует движения жевательной мускулатуры и приводит к необходимости делать глотательные движения, можно подкрепить просьбой (таким образом, непроизвольные движения переходят в произвольные).

5.Произвольное закрытие рта за счет пассивно-активных движений нижних челюстей. Сначала пассивно: одна рука логопеда — под подбородком ребенка, другая — на его голове, путем надавливания и сближения руками челюсти ребенка смыкаются — движение «сплющивание». Потом это движение проделывается при помощи рук самого ребенка, затем активно без помощи рук, с помощью счета, команды.

6.1. Артикуляционная гимнастика для развития подвижности губ

Работа по развитию подвижности губ начинается с подготовительных упражнений:

рассмешить ребенка (непроизвольное растягивание губ);

намазать губы сладким («слизывание» — поднятие кончика языка вверх или вниз);

поднести ко рту длинный леденец (вытягивание губ ребенка вперед).

После вызывания непроизвольных движений они закрепляются в произвольном плане, в активной гимнастике. На первых порах движения будут выполняться не в полном, не в точном объеме, затем закрепляются в специальных упражнениях для губ («улыбка, «хоботок», чередование их).

Далее вводятся следующие упражнения:

1.«Непослушные губки». Покусывание и почесывание сначала верхней, а потом нижней губы зубами.

2.«Улыбка-трубочка». Вытянуть вперед губы трубочкой, затем растянуть губы в улыбку.

3.«Пятачок». Вытянутые трубочкой губы двигать вправо-влево, вращать по кругу.

4.«Рыбки разговаривают»:

хлопать губами друг о друга (произносится глухой звук);

сжать большим и указательным пальцами одной руки верхнюю губу за носогубную складку и двумя пальцами другой руки нижнюю губу и растягивать их вверх-вниз;

щеки сильно втянуть внутрь, а потом резко открыть рот. Необходимо добиться, чтобы при выполнении этого упражнения раздавался характерный звук «поцелуя».

5.«Уточка». Вытянуть губы, сжать их так, чтобы большие пальцы были под нижней губой, а все остальные на верхней губе, и вытягивать губы вперед как можно сильнее, массируя их и стремясь изобразить клюв уточки.

6.«Недовольная лошадка». Поток выдыхаемого воздуха легко и активно посылать к губам, пока они не станут вибрировать. Получается звук, похожий на фырканье лошади.

7.«Львенок сердится». Поднимать верхнюю губу так, чтобы были видны верхние зубы. Опускать нижнюю губу, обнажая нижние зубы.

8.«Губки спрятались». Рот широко открыт, губы втягиваются внутрь рта, плотно прижимаясь к зубам.

9.«Воздушный шарик» (если губы совсем слабые). Сильно надувать щеки, изо всех сил удерживая воздух во рту.

10.«Сильные губки»:

удерживать губами карандаш, пластмассовую трубочку. Карандашом нарисовать круг (квадрат);

удерживать губами марлевую салфетку — взрослый пытается ее выдернуть.

6.2.Артикуляционная гимнастика для губ и щек

1.«Щечки замерзли». Покусывание, похлопывание и растирание щек.

2.«Сытый хомячок». Надуть обе щеки, потом надувать щеки поочередно.

3.«Голодный хомячок». Втянуть щеки.

4.«Кулачки». Рот закрыт. Бить кулачком по надутым щекам, в результате чего воздух выходит с силой и шумом.

6.3.Артикуляционная гимнастика для мышц языка

Работа по развитию подвижности языка начинается с общих движений, с постепенным переходом к более тонким, дифференцированным движениям. В случае выраженной дизартрии для артикуляционной гимнастики рекомендуются следующие упражнения:

помещение кончика языка к внутренней поверхности нижних резцов;

вытягивание языка вперед и убирание его назад;

стимуляция мышц корня языка. Сначала произвольно, путем рефлекторных сокращений, в результате раздражения корня языка шпателем. Затем движения закрепляются в безусловных рефлексах, а затем и произвольных «кашлевых» движениях.

Далее проводится выполнение тонких, дифференцированных движений языка. С этой целью целенаправленно подбираются движения, направленные на выработку нужного артикуляционного уклада, с учетом нормальной артикуляции звука и характера дефекта. Артикуляционную гимнастику лучше всего проводить в виде игр, которые подбираются с учетом возраста ребенка, характера и степени органического поражения. Рекомендуются следующие упражнения:

1.«Блинчик». Рот открыт, губы в улыбке, широкий язык удерживается в полости рта в расслабленном, спокойном состоянии под счет до 5-10. Следить, чтобы язык не сужался, а кончик касался нижних зубов.

2.«Лопаточка». Рот открыт, губы в улыбке, положить кончик языка на нижнюю губу «лопаткой», боковые края языка касаются углов рта. В спокойном, расслабленном состоянии удерживать язык под счет до 5- 10. Следить, чтобы нижняя губа не подворачивалась, широкий кончик языка лежал на губе, не выходя за ее пределы. Если язык не получается сделать широким, можно пошлепать по нему губами, произнося пя-пя-пя, или нараспев тянуть звук [и].

3.«Накажем язычок». Губы в улыбке, легко покусывая, промассировать зубами всю поверхность языка, медленно высовывая и втягивая его в рот. Потом чесать язык зубами.

4.«Иголочка». Рот открыт, губы в улыбке, высунуть язык наружу «иголочкой», тянуться к отодвигаемому от языка пальцу, карандашу, конфетке. Следить, чтобы губы и челюсти были неподвижны.

5.«Качели». Рот открыт, губы в улыбке, двигать язык к уголкам рта вправо-влево. Следить, чтобы челюсть и губы были неподвижны, язык не скользил по нижней губе.

6.«Вкусное варенье». Рот открыт, губы в улыбке. Облизнуть кончиком языка верхнюю губу от одного уголка рта до другого. Следить, чтобы язык доходил до уголков рта, движение было плавным, без скачков, челюсть не двигалась. Так же облизать нижнюю губу. Потом облизать губы по кругу.

7.«Почистим зубки-1». Рот закрыт. Облизывать зубы под нижней, потом под верхней губой. Следить, чтобы челюсть и губы не двигались.

8.«Почистим зубки-2». Рот закрыт. Облизывать зубы под губами круговыми движениями языка. То же повторять с открытым ртом.

9.Рот открыт, губы в улыбке. Плавно провести языком по верхним зубам, прикасаясь к каждому зубу, пересчитывая их. Следить, чтобы челюсть не двигалась. То же движение — по нижним зубам.

10.Рот закрыт. Напряженный кончик языка упирается то в одну, то в другую щеку. То же, но рот открыт.

11.«Почистим зубки-3». Рот закрыт. Кончик языка упирается в щеку и делает языком движения вверх-вниз. Следить, чтобы челюсть не двигалась.

12.«Фасолька». При паретичном, вялом языке перемещать во рту фасоль, горох и т. п.

13.«Качели». Рот открыт, губы в улыбке. Поднимать широкий язык к носу и опускать к подбородку. Следить, чтобы губы не натягивались на зубы, челюсть не двигалась, язык не сужался.

14.«Качели-1». Рот открыт, губы в улыбке. Поднимать широкий язык к верхним и опускать к нижним зубам. Следить, чтобы губы не натягивались на зубы, челюсть не двигалась, язык не сужался.

15.«Качели-2». Рот открыт, губы в улыбке. Широкий кончик языка положить на альвеолы за нижними зубами с внутренней стороны, потом поднять на бугорки за верхними зубами тоже с внутренней стороны. Следить, чтобы работал только язык, а нижняя челюсть и губы оставались неподвижными.

16.«Фокус». Рот открыт, губы в улыбке. Язык высунуть «чашечкой», «ковшиком». Сдуть ватку с кончика носа, воздух выходит по середине языка, ватка летит строго вверх. Следить, чтобы нижняя челюсть была неподвижна, а нижняя губа не натягивалась на нижние зубы.

17.«Барабанщик». Рот открыт, губы в улыбке. Боковые края языка упираются в боковые верхние зубы. Многократно барабанить напряженным широким кончиком языка по верхней десне: д-д-д, постепенно убыстряя темп. Следить, чтобы нижняя челюсть не двигалась, губы оставались в улыбке, звук носил характер четкого удара, чтобы отчетливо ощущалась выдыхаемая струя воздуха.

18.«Дождик». То же, но произносить ды-ды-ды. Как и в упражнении 17, работает только язык. Для контроля можно поднести ко рту полоску бумаги. При правильном выполнении она будет отклоняться.

19.«Индюк». Рот открыт, губы в улыбке. Положить широкий язык на верхнюю губу и двигать им вперед- назад, стараясь не отрывать язык от губы, как бы поглаживая ее. Темп убыстряется постепенно, добавляется звук голоса, пока не услышатся звуки, похожие на бл-бл (индюк разговаривает). Следить, чтобы язык был широким, он должен облизывать верхнюю губу. Нижняя челюсть не двигается.

20.«Лошадка-1». Рот открыт, губы в улыбке. Широкий кончик языка прижать к нёбу за верхними зубами и оторвать со щелчком (пощелкать кончиком языка). Темп постепенно убыстряется. Следить, чтобы губы улыбались, нижняя челюсть не двигалась.

21.«Лошадка-2». То же, но беззвучно.

22.«Катушечка». Рот открыт, губы в улыбке. Широкий кончик языка упирается в нижнюю десну, спинка языка выгибается. Следить, чтобы язык не сужался, кончик языка оставался у нижних зубов и не оттягивался назад, челюсть и губы были неподвижны.

23.«Приклей конфетку-1». Присасывание спинки языка к нёбу, сначала при сомкнутых челюстях, а затем при разомкнутых. Если присасывание не удается, то на спинку языка можно положить липкую конфету — ребенок старается, прижимая спинку языка к нёбу, сосать конфету.

24.«Приклей конфетку-2». Рот открыт, губы в улыбке. Широкий язык присосать к твердому нёбу, удерживать под счет до 10, потом оторвать со щелчком. Следить, чтобы губы и нижняя челюсть не двигались, боковые края языка были одинаково плотно прижаты (ни одна половинка не должна провисать). При повторении упражнения открывать рот шире.

25.«Гармошка». Присосать спинку языка всей плоскостью к твердому нёбу. Не отпуская языка, закрывать и открывать рот, растягивая подъязычную уздечку. При повторении упражнения надо стараться открывать рот все шире и все дольше удерживать язык в верхнем положении. Следить, чтобы при открывании рта губы были неподвижны, не провисала одна из сторон языка.

26.«Дразнилка». Кончик языка высовывается наружу и двигается между губами сначала по вертикали, а затем по горизонтали, при этом чувствуется напряжение в уздечке языка. При включении голоса получается звук, похожий на детское «поддразнивание».

27. «Ветерок». Рот открыт, губы в улыбке. Положить широкий передний край языка на нижнюю губу и, как бы длительно произнося звук [ф], сдуть ватку на противоположный край стола

6.4. Артикуляционная гимнастика для нижней челюсти

Необходимым условием четкой речи является умение правильно открывать рот. Это связано с работой нижней челюсти.

Предлагаем комплекс упражнений для развития мышц нижней челюсти.

«Трусливый птенчик». Широко открывать и закрывать рот так, чтобы тянулись уголки губ. Челюсть опускается примерно на расстояние ширины двух пальцев. Язычок-«птенчик» сидит в гнездышке и не высовывается. Упражнение выполняется ритмично.

«Акулы». На счет «один» челюсть опускается, на «два» — челюсть двигается вправо (рот раскрыт), на счет «три» — челюсть опущена на место, на «четыре» — челюсть двигается влево, на «пять» — челюсть опущена, на «шесть» — челюсть выдвигается вперед, на «семь» — подбородок в обычном удобном положении, губы сомкнуты. Делать упражнение нужно медленно и осторожно , избегая резких движений.

«Верблюд». Имитация жевания с закрытым и открытым ртом.

«Обезьяна». Челюсть опускается вниз с максимальным вытягиванием языка к подбородку.

«Сердитый лев». Челюсть опускается вниз с максимальным вытягиванием языка к подбородку и мысленным произнесением звуков [а] или [э] на твердой атаке, сложнее — с шепотным произнесением этих звуков.

«Силач-1». Рот открыт. Представить, что на подбородке повешен груз, который надо поднять вверх, поднимая при этом подбородок и напрягая мускулы под ним. Постепенно закрыть рот. Расслабиться.

«Силач-2». Поставить руки на стол, сложить ладони одна на другую, упереться подбородком в ладони. Открывая рот, давить подбородком на сопротивляющиеся ладони. Расслабиться.

«Силач-3». Опустить челюсть вниз с преодолением сопротивления (взрослый держит руку под челюстью ребенка).

«Силач-4». Открывать рот с откидыванием головы назад с преодолением сопротивления руки взрослого, лежащей на затылке ребенка.

«Дразнилки». Широко, часто открывать рот и произносить па-па-па.

6.5. Артикуляционная гимнастика для мышц глотки и мягкого нёба

1.«Спать хочется»:

позевывать с открытым и закрытым ртом;

позевывать с широким открыванием рта, шумным втягиванием воздуха.

2.«Горлышко болит»:

произвольно покашливать ;

хорошо откашляться с широко открытым ртом, с силой сжимая кулаки;

покашливать с высунутым языком;

имитировать полоскание горла с запрокинутой головой;

полоскать горло тяжелой жидкостью (киселем, соком с мякотью, кефиром);

глотать воду маленькими порциями (20-30 глотков);

глотать капли воды, сока.

3.«Шарик». Надувать щеки с зажатым носом.

4.Медленно произносить звуки [к], [г], [т], [д].

5.Подражать:

стону;

мычанию;

свисту.

6.«Силач»:

запрокидывать голову с преодолением сопротивления. Взрослый держит руку на затылке ребенка;

опускать голову с преодолением сопротивления. Взрослый держит руку на лбу ребенка;

запрокидывать и опускать голову при сильном нажатии подбородком на кулаки обеих рук;

выдвинуть язык к подбородку, втягивать его в рот с преодолением сопротивления. Взрослый пытается удержать язык ребенка вне рта.

7.Произносить гласные звуки [а], [э], [и], [о], [у] на твердой атаке.

«Ишачок». Произносить, удерживая кончик высунутого языка пальцами, и-а. Звук [и] отделяется от звука [а] паузой.

9.Надувать резиновые игрушки, пускать мыльные пузыри.

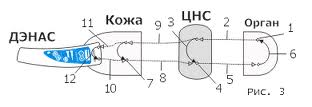

7. ДЕНС - терапия

Логопедическая работа по коррекции звукопроизношения и формированию правильных артикуляционных укладов у детей с тяжелыми нарушениями речи носит длительный характер, а иногда и вовсе сложные звуки не появляются в речи. Комплексная педагогическая система, включающая логопедический массаж, артикуляционную гимнастику, работу над дыханием и просодическими компонентами, преодоление артикуляторных нарушений не всегда является действенным методом.

Существует целый арсенал медикаментов, методик и инструментов для коррекции речевых нарушений, но и они не в полной мере оказывают существенную помощь. Актуальность проблемы стимулирует постоянный поиск новых идей и технологий, позволяющих оптимизировать коррекционную логопедическую работу. Современные технологии теперь позволяют решать эти сложные задачи, намного облегчают и повышают эффективность работы специалистов.

В 2001 году для широкого применения в лечебно-профилактической практике, с целью общеукрепляющего влияния на физиологические системы организма выпущен аппарат ДЭНАС. Его использовать разрешено врачам, педагогам.

Метод ДЭНС-терапии аппаратом ДЭНАС - это перспективное направление лечебного применения импульсного тока, дающий возможность совершенствовать коррекционно-логопедическую работу.

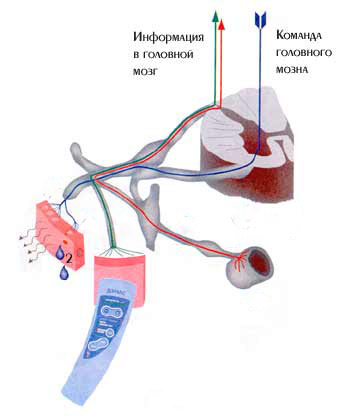

Электронейростимуляция восстанавливает нейро-химические реакции, улучшает проводимость импульсов в нервные клетки, активизирует обменные процессы в тканях. ДЭНС-воздействие на рефлекторные точки и зоны нормализует тонус мышц и сосудов речевого аппарата, является положительным раздражителем для речевых зон.

Таким образом, данный аппарат является эффективным и полезным инструментом в руках учителя-логопеда.

Для детей с поражением Центральной Нервной Системы воздействие ДЭНС-терапии стимулирует соответствующие зоны головного мозга, вызывает уменьшение аномальной импульсации, нормализует мышечный и сосудистый тонус и функциональное состояние Центральной Нервной Системы.

В комплексной коррекционной работе с детьми с диагнозом дизартрия предпочтение отдается речевым зонам и зонам универсальной направленности. К ним относится зона языка и специальные «речевые зоны»:

середина носогубной складки;

область красной каймы верхней губы;

зона, расположенная под подбородком;

большие пальцы кистей обеих рук (СУ-ДЖОК);

граница роста ногтевых пластинок.

ДЭНС-воздействие проводится в утренние часы в течение 10 дней. Зона языка обрабатывается 30-40 секунд 1 раз в день в постоянном режиме, продолжительность воздействия на каждый участок кожи определяется в соответствии с указанием инструкции.

Специальные «речевые зоны» обрабатываются в дозированном режиме т.е. воздействие определяется автоматически, а затем в постоянном режиме 1-2 минуты.

Уже на первых этапах ДЭНС-терапии у детей с гипертонусом речевой мускулатуры исчезает спастичность, выполнение артикуляционных упражнений становится более целенаправленным и точным. Уменьшается аммимичность в лицевой мускулатуре и мимика приобретает выразительность. Исчезают синкинезии. У детей наблюдается раскрепощенность в речи, исчезают негативные реакции.

Практика показывает, что данный метод ДЭНС-терапии ускоряет постановку звуков у детей с дизартрией, и способствует снижению эмоциональных и поведенческих проблем. Максимально простой для освоения аппарат ДЭНАС дает позитивные результаты работы с детьми и значительно помогает в сложной работе учителя-логопеда.

В речевом статусе у детей наблюдаются улучшения в состоянии мышечного тонуса органов артикуляции, повышение мышечной активности мимической и артикуляционной мускулатуры, увеличение объема артикуляционных движений, расширение объема речевого дыхания и улучшение качества голосообразования, растягивается подъязычная связка.

Лечение аппаратом ДЭНАС позволяет улучшить состояние мышечного тонуса органов артикуляции, повысить мышечную активность речевой мускулатуры, увеличить объем артикуляционных движений, выработать правильное речевое дыхание, нормализовать звукопроизношение и речь практически у всех детей – дизартриков в короткие сроки.

Таким образом, ДЭНС-терапия, как дополнительный метод в сочетании с общепринятыми логопедическими приемами в коррекции речевых нарушений дает возможность добиться хороших результатов в преодолении речевых нарушений у детей с тяжелыми нарушениями речи.

Глава 3 Технологии развития фонематического слуха

У детей, имеющих системное недоразвитие речи, нарушения фонематического слуха может быть выражено в различной степени. Поэтому развитию фонематического слуха уделяется большое внимание. В исследованиях Н.С. Варенцовой, Г.А. Каше, Е.В. Колесниковой, В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, О.А. Степановой, Т.А. Ткаченко, Т.В. Тумановой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и др. выделяются основные задачи, стоящие при развитии фонематического слуха.

На фонетическом уровне:

1)восприятие устной речи на сенсомоторном уровне, т. е. развитие распознавания звуков речи;

2)развитие стимулирующей функции речеслухового анализатора (формирование четкого слухового образа звука);

3)формирование слухового контроля за качеством собственного произношения;

4)создание благоприятных условий для последующего формирования фонематических функций.

На фонологическом уровне:

1)развитие дифференциации фонем;

2)развитие фонематического анализа и синтеза.

Таким образом, можно выделить следующие этапы работы по развитию фонематического слуха у детей:

1.Развитие распознавания неречевых звуков.

2.Развитие узнавания и дифференциации фонем на слух.

3.Формирование фонематического восприятия.

На первом этапе можно рекомендовать упражнения на различение звуков окружающих шумов, звучание музыкальных инструментов, игрушек, голосов природы по схеме: Что звучит? Где звучит? Как звучит (громко — тихо, долго — кратко, высоко — низко). Далее ребенку предлагаются задания на определение количества хлопков, ударов, сигналов, звонков и т. д. (сколько?) и воспроизведение неречевых звуков (хлопков, ударов, сигналов, звонков и т. д.) с разной силой, темпом, ритмом.

Можно предложить следующие упражнения.

«Где позвонили?» Для этой игры нужны колокольчик или дудочка. Ребенку завязывают глаза. Взрослый, передвигаясь бесшумно, звонит в разных местах комнаты. Ребенок должен показать рукой направление звука. Затем целесообразно поменяться местами: звонит теперь ребенок, а вы угадываете направление звука.

«Кто это?» Взрослый держит в руке несколько картинок с изображением животных и птиц. Ребенок наугад вытягивает одну картинку так, чтобы дети не видели, какую именно он вытянул.

Затем следует подражание крикам животного и его движениям. Дети, следящие за игрой, угадывают, кого вытянул ведущий. Затем образец сличается с оригиналом — картинкой.

«Солнце или дождик?» Взрослый берет бубен или тамбурин: «Хорошо гулять в саду, если светит солнце. Вы гуляйте, а я буду весело звенеть в бубен. Услышав стук, скорее идите в дом. Итак, раз-два, раз-два, начинается игра!»

«Жмурки с голосом». Водящему завязывают глаза. Он должен поймать кого-нибудь из бегающих детей. Дети лают, кричат петухом, кукушкой. Водящий, поймавший кого-нибудь, по голосу узнает, кого именно поймал он.

«Петух, наседка и цыплята». Папа — петух, мама — наседка, ребенок — цыпленок. Мама стучит палочкой о стол. Сколько раз она стукнет, столько раз и должен пропищать цыпленок. Три постукивания — пи-пи-пи. Столько же раз кукарекает папа. Как в театре, правда?

«Продавец и покупатель». Для этой игры потребуются коробочки из-под киндер-сюрприза. Вначале две, затем больше. Содержимое — различные крупы. Можно взять горох, он перекатывается в коробке громко, и сахар, шуршащий тихо. Покупатель просит продать ему сахар, а продавец предлагает угадать, в какой из коробочек он находится. Коробочки не открываются, а просто встряхиваются.

«Узнай по звуку». Играющие становятся спиной к ведущему, который производит разные шумы: перелистывает книгу, рвет или мнет лист бумаги, ударяет предметом о предмет, подметает, режет. Играющие на слух определяют природу звука.

«Найди игрушку». Ребенок отворачивается, взрослый прячет игрушку. Малыш должен найти ее, ориентируясь на громкость хлопков взрослого: чем ближе к игрушке, тем сильнее хлопки. Соответственно, чем дальше от игрушки, тем тише хлопки взрослого. Меняемся? Хорошо!

«Тихо — громко». Взрослый стучит в бубен тихо, потом громко, потом очень громко. Соответственно звучанию ребенок выполняет разные движения. Например, под тихий звук идет на носочках, под громкий — полным шагом, под более громкий — бежит. А теперь самое время поменяться ролями, верно?

«Кто что слышит?» Взрослый за ширмой стучит молоточком, зенит в звонок, трещит трещоткой, играет на дудочке. А ребенок угадывает, каким предметом произведен звук.

На втором этапе вводятся речевые звуки. Можно предложить следующие упражнения: ■ различение и отхлопывание ритмического рисунка слова;

отхлопывание ритмического рисунка чистоговорки, скороговорки, стихотворения, отметить ударный слог движением руки;

узнавание по беззвучной артикуляции гласных звуков. Работу начинаем с уточнения артикуляции гласных звуков. Гласный звук выделяем на основе звукоподражаний с использованием картинок, моделей артикуляции звуков. Например: девочка плачет: (а-о-о); волк воет (у-у-у); болит зуб (о-о-о). Обращаем внимание на положение губ (раскрыты, вытянуты кружочком, вытянуты трубочкой, растянуты в улыбку и т. д.). Сначала гласный звук в словах произносим с интонированием, затем с естественной артикуляцией и интонацией;

«Улавливай шепот». Игра заключается в том, что взрослый подает команды детям шепотом, четким и внятным, но уловимым только в том случае, если каждый вслушивается;

«Лягушка». Дети стоят в кругу. Водящий с завязанными глазами говорит, а дети в это время начинают движение по кругу:

Вот лягушка по дорожке

Скачет, вытянувши ножки,

Увидала комара, закричала...

Тот, на кого указал водящий, говорит: «Ква-ква-ква».

Ведущий угадывает, кто же так артистично квакал;

дифференциация слогов, слов, отличающихся одним звуком (выделить лишний слог, показать нужную картинку: сок-сор; кол-гол и т. д., выделить слог (используя слоги различные по структуре СГ, ГС, СГС. ССГ, ГСС, СГСС), слово с заданным звуком отхлопы- ванием или повторением, например, игры «Поймай звук», «Запомни и назови!» и т. д. );

определение наличия звука в звуковом, слоговом ряду;

определение места звука в ряду (в начале, в середине, в конце);

определение последовательности звуков в ряду;

воспроизведение артикуляции и самих звуков, произнесенных логопедом с использованием экрана, на слух с закрытыми глазами;

«Кто больше». Рассматривая вместе с ребенком картинки в книге, предложите ему найти среди них те, в названиях которых есть звук [р] (звук [с] и другие). За каждое названное слово дается поощрительное очко. Помогите ребенку, если он затрудняется, назовите несколько слов сами, выделяя заданный звук голосом, увеличивая длительность его произнесения;

определение количество слогов в названных словах. Поднять соответствующую цифру (1, 2, 3, 4). Слова предлагаются различной слоговой структуры;

«Рассели картинки по домикам». На доске — домики одно-, двух-, трех-, четырехэтажные. Дети по количеству слогов расселяют картинки в домики;

«Поезд». Детям предлагается макет поезда: паровоза и трех вагонов с цифрами 1, 2, 3. В первом вагоне «размещаются» слова-картинки из одного слога, во втором — из двух, в третьем — из трех слогов;

«Красный — белый». Для игры нужно приготовить два кружка (например, красный и белый). Взрослый предлагает ребенку внимательно вслушиваться и определять, в каком слове есть условленный звук ([л], [ш], например). Если в предлагаемом слове заданный звук есть, ребенок поднимает красный кружок, если нет — белый. Не забудьте поменяться ролями во втором туре;

«Разложи картинки в два ряда» (картинки разной слоговой структуры);

выделить первый слог из названий картинок, записать его, объединить слоги в слово или предложение и прочитать;

определить пропущенный слог в названии картинки: ...ва, до...га,ра...та;

составить слово из слогов, данных в беспорядке: та, ка, пус; воз, ро, па; ка, мар;

повторить слово или предложение, произнесенное по слогам: маль-чи-ки иг-ра-ют в фут-бол;

«Поймай рыбку». Для этой игры нужна магнитная удочка. Это обычная палочка с привязанным к ней на ниточке магнитиком. На картинки из любого детского лото надеваются скрепки. Ребенок «вылавливает» удочкой разные картинки, называет их, определяя наличие или отсутствие в их названиях звука, выбранного заранее. Это могут быть [ж], [д], [к] и другие звуки. Можно усложнить игру, попросив определить место заданного звука в названии картинки. Так, в слове «самокат» [с] слышится в начале слова, в слове «весы» — в середине, а в слове «лес» — в конце. Итак, ловись, рыбка, большая и маленькая!

выделить из предложений слова, состоящие из двух или трех слогов;

по сюжетной картинке назвать слова из одного, двух, трех слогов;

придумать слова с двумя или тремя слогами;

«Кто внимательнее». Взрослый показывает картинки и называет их. Ребенок внимательно вслушивается и отгадывает, какой общий звук встречается во всех названных словах. Например, в словах коза, медуза, роза, незабудка, стрекоза общий звук [з]. Не забудьте, что произносить этот звук в словах нужно длительно, выделяя его голосом, насколько это возможно;придумать слово с определенным слогом в начале слова, например со слогом са;

придумать слово с определенным слогом в конце слова, например со слогом на;

определить количество слогов в названиях картинок;

поднять цифру (1, 2, 3) в соответствии с количеством слогов в названии картинки;

по сюжетной картинке назвать слово из одного, двух или трех слогов;

составить слоги из букв разрезной азбуки: са, та, ка, на и т. д.;

изменить порядок звуков в слоге. Назвать полученный слот. Логопед читает слог. Дети воспроизводят звуки слога в обратной последовательности. Например: ку-ук, на-ан и т. д.;

составить из букв разрезной азбуки пары слогов, состоящих из одинаковых звуков: мо-ом, ша-аш и т. д.;

«Отстукивание слогов». Взрослый напоминает ребенку, что каждое слово можно «отстучать» или «отхлопать» по количеству слогов: МА-ШИ-НА, БА-РА- БАН, ДОМ. Затем водящий громко и отчетливо называет слово. Играющий в бубен или в ладоши отхлопывает это слово. Если ребенок затрудняется, нужно «отстучать» слово вместе с ним;

«Цепочки слов». Эта игра — аналог всем известных «городов». Заключается она в том, что на последний звук заданного предыдущим игроком слова игрок последующий придумывает свое слово. Образуется цепочка слов: аист — тарелка — арбуз. Вспомнили?

«Звенит-жужжит». Выбирается водящий. Он предлагает играющим задумать слова со звуками [з] и [ж]. Затем следует просьба произнести задуманные слова по очерёди. Если в слове есть [з], ведущий констатирует: «Звенит». Если присутствует [ж]: «Жужжит»;

записать только слоги, начинающиеся с гласного звука; оканчивающиеся гласным звуком.

Так как фонематическое восприятие — это умственное действие по дифференциации фонем и установлению звукового состава слова, то на третьем этапе вводятся упражнения на формирование звукового анализа и синтеза, и можно рекомендовать следующие упражнения:

анализ прямых и обратных слогов (например, ам, ом и т. д.);

узнавание звука на фоне слова в начале (в позиции под ударением, в безударной позиции), середине и конце слова. Определение ударного гласного звука в начале слова проводится в трех вариантах: на слух, после произнесения слова ребенком, на основе слухопроизносительных представлений (например, по заданию подобрать картинку к соответствующему звуку);

«Подбери слова». Ребенок подбирает слова, которые начинаются на гласный [а], [о], [у];

«Подбери к картинке букву». Ребенок подбирает к картинке букву, которая соответствует первому звуку слова (предлагаемые картинки: облако, уши, ива);

Игра в лото. Предлагаются карточки с картинками, называется слово. Ребенок закрывает картинку той буквой, с которой начинается слово. Например, картинка с изображением астры закрывается буквой А;

подбор названий животных, птиц, насекомых, посуды, овощей, фруктов, цветов, деревьев и т. д., которые начинаются на заданный звук;

выбрать только те предметные картинки, названия которых начинаются с заданного звука;

по сюжетной картинке назови слова, которые начинаются с данного звука;

упражнение «Скажи наоборот». Например: кость — гость, сайка — зайка, цвет — свет;

лото «Необычные цветы». На доску прикрепляется контур цветка с прорезями для лепестков и лепестки с изображениями различных предметов. Из предложенных лепестков дети выбирают только те предметные изображения, названия которых начинаются с заданного звука, и прикрепляют их к контуру цветка;

упражнение «Впиши букву». Дети вписывают букву в схему слова под картинкой;

отгадывание загадок и называние первых звуков в словах;

определение последнего согласного в слове. Слова предъявляются в последовательности: односложные слова без стечения согласных, которые состоят из обратного, закрытого слогов (ум, дом, кот, сок, рак);

составить слова различной звуко-слоговой структуры из букв разрезной азбуки: дом, мак, сом, крот, стол, стул, волк, врач, крыша, канава, капуста;

восполнить пропуски букв в словах (количество пропущенных букв варьируется в зависимости от уровня подготовки ребенка — са..лет, с...це, соба..;

подобрать слова, где заданный звук был бы на 1, 2, 3-м месте (кот, окно, мак);

добавить 1, 2, 3, 4 звука к одному и тому же слогу так, чтобы получились разные слова (па — пар, пары, парад, паруса; ко — кот, козы, кошка, корова);

подобрать слова на каждый звук, составляющий исходные слова. Слова записываем на доске:

с а к

сад астра кол

сок абрикос крот

сор артист краска

сыр аист каска

преобразовать слова путем наращения звуков и букв, перестановки звуков: в начале слова: рот — крот, мех — смех, Оля — Коля, дочка —- удочка и т. д.; в конце слова: шар — шарф, бок — бокс, стол — столб, лис — лист, лиф — лифт; цепочка слов: жи — ежи — ужи — лужи — ложи — ножи — моржи; перестановка звуков: кочка — дочка, кот — кто, роза — коза, почка — точка, дар — рад, сон — кон;

образовать из звуков данного слова возможно большее количество новых слов (машинка — Миша, мак, манка, Маша, каша, шина, шик);

образовать цепочки слов так, чтобы каждое последующее слово начиналось с последнего звука предыдущего;

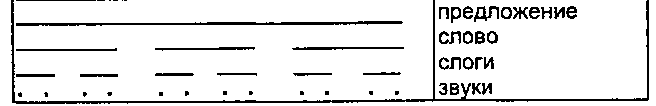

составить графическую схему предложения и слова:

вписать буквы в кружки (5 кружков). Дети вписывают в данные кружки третью букву следующих слов: рак, санки, спинка, нога, трава. Дети называют получившееся слово (книга);

разгадать ребусы;

разложить предметные картинки под цифрами 3, 4, 5 в зависимости от количества звуков в их названии: дом, забор, марка, палка, сыр, море, мак, стол, парк, полка, дрова;

отделение слов от псевдослов. Дается ряд карточек: на одних написаны слова (например, пар, бык, блин, стол...), на других псевдослова, т. е. бессмысленные буквосочетания (например, бен, пак, пун, плям...). Нужно карточки со словами сложить в одну группу, а с псевдословами — в другую. Это упражнение помогает сочетать побуквенный анализ слова с его смысловой оценкой;

упражнение «Впиши названия предметов в схему». Из ряда картинок предлагают детям выбрать только те, которые соответствуют схеме. Картинки и схемы могут быть следующими: лужа, ложка, ручка, майка, лампа, полка, ладошка, вата:

л____________________________а

л____________________________а

л____________________________а

л____________________________а

Глава 4 Технологии развития речевого дыхания и голоса

Важнейшие условия правильной речи — это плавный длительный выдох, четкая и ненапряженная артикуляция.