Выступление на ШМО учителей начальной школы

МБОУ СОШ № 5 Мухамедьяровой Елены Васильевны

Инновационный подход к организации контрольно- оценочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО

Протокол № 2 от 19.01.2016

Социальная нормативная ориентация

Индивидуальная нормативная ориентация

Кратко представленная выше общая идеология стандарта: подход к стандарту как к общественному договору, деятельностная парадигма образования, нацеленность на достижение результата, – накладывает определенные рамки на все принимаемые разработчиками решения, на все готовящиеся документы – как на Требования стандарта, так и на сопровождающие его документы, обеспечивающие функционирование стандарта.

В частности, при организации учебного процесса эти требования проявляются в необходимости:

дифференциации учебного процесса на основе дифференциации требований к освоению учебных программ,

индивидуализации обучения ,

нацеленности учебного процесса на каждом его этапе, каждом его отрезке, на достижение определенных, заранее планируемых учителем результатов ,

организации с этой целью целенаправленной совместной учебно-познавательной деятельности учителя и учащихся ,

формирования ученического сообщества ,

формирования оценочной самостоятельности младших школьников.

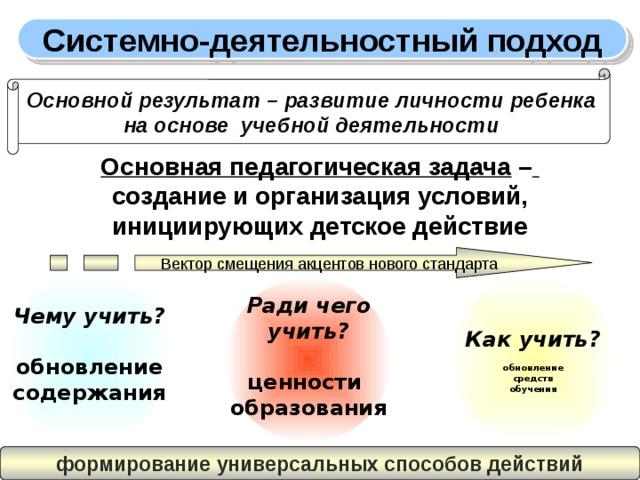

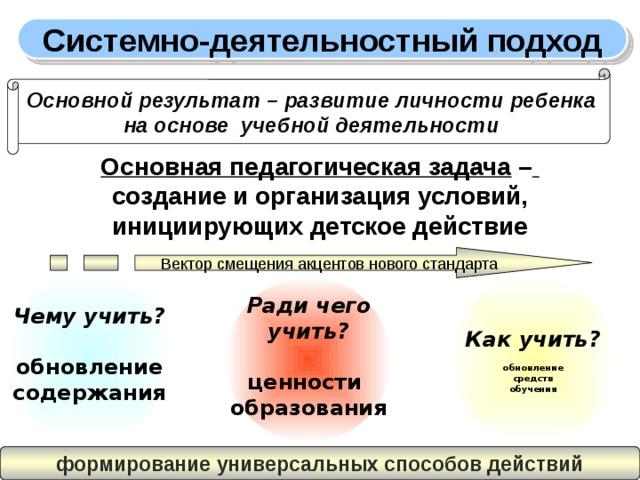

Поэтому наряду с традиционным вопросом “Чему учить?” в новом стандарте важнейшим становится вопрос “Как учить?” или, точнее, «Как учить так, чтобы инициировать у детей собственные вопросы: “ Чему мне нужно научиться? ” и “Как мне этому научиться?”». Иными словами, в новом стандарте меняется фокусировка: он фокусируется не только на проблемы отбора и организации содержания образования (к которому добавляется новый пласт, связанный с формированием универсальных учебных действий), но и на проблемы организации образовательного процесса, в частности – учебного процесса.

Общая идеология стандарта определяет рамки не только разработки , но и оценки всех разработанных документов, в том числе – и при их апробации .

Поэтому одним из важнейших вопросов является

вопрос о непротиворечимости всей совокупности документов .

И в частности, способствуют ли они перестройке образовательного процесса в духе деятельностной прадигмы.

2. Помните

Постоянное получение обучающимся одних и тех же положительных либо отрицательных отметок воспринимается с меньшими эмоциональными переживаниями

Кратко представленная выше общая идеология стандарта: подход к стандарту как к общественному договору, деятельностная парадигма образования, нацеленность на достижение результата, – накладывает определенные рамки на все принимаемые разработчиками решения, на все готовящиеся документы – как на Требования стандарта, так и на сопровождающие его документы, обеспечивающие функционирование стандарта.

В частности, при организации учебного процесса эти требования проявляются в необходимости:

дифференциации учебного процесса на основе дифференциации требований к освоению учебных программ,

индивидуализации обучения ,

нацеленности учебного процесса на каждом его этапе, каждом его отрезке, на достижение определенных, заранее планируемых учителем результатов ,

организации с этой целью целенаправленной совместной учебно-познавательной деятельности учителя и учащихся ,

формирования ученического сообщества ,

формирования оценочной самостоятельности младших школьников.

Поэтому наряду с традиционным вопросом “Чему учить?” в новом стандарте важнейшим становится вопрос “Как учить?” или, точнее, «Как учить так, чтобы инициировать у детей собственные вопросы: “ Чему мне нужно научиться? ” и “Как мне этому научиться?”». Иными словами, в новом стандарте меняется фокусировка: он фокусируется не только на проблемы отбора и организации содержания образования (к которому добавляется новый пласт, связанный с формированием универсальных учебных действий), но и на проблемы организации образовательного процесса, в частности – учебного процесса.

Общая идеология стандарта определяет рамки не только разработки , но и оценки всех разработанных документов, в том числе – и при их апробации .

Поэтому одним из важнейших вопросов является

вопрос о непротиворечимости всей совокупности документов .

И в частности, способствуют ли они перестройке образовательного процесса в духе деятельностной парадигмы.

В результате утрачивается мотивирующее действие оценки.

3.

Социальная сущность отметки по Ш.А.Амонашвили

Кратко представленная выше общая идеология стандарта: подход к стандарту как к общественному договору, деятельностная парадигма образования, нацеленность на достижение результата, – накладывает определенные рамки на все принимаемые разработчиками решения, на все готовящиеся документы – как на Требования стандарта, так и на сопровождающие его документы, обеспечивающие функционирование стандарта.

В частности, при организации учебного процесса эти требования проявляются в необходимости:

дифференциации учебного процесса на основе дифференциации требований к освоению учебных программ,

индивидуализации обучения ,

нацеленности учебного процесса на каждом его этапе, каждом его отрезке, на достижение определенных, заранее планируемых учителем результатов ,

организации с этой целью целенаправленной совместной учебно-познавательной деятельности учителя и учащихся ,

формирования ученического сообщества ,

формирования оценочной самостоятельности младших школьников.

Поэтому наряду с традиционным вопросом “Чему учить?” в новом стандарте важнейшим становится вопрос “Как учить?” или, точнее, «Как учить так, чтобы инициировать у детей собственные вопросы: “ Чему мне нужно научиться? ” и “Как мне этому научиться?”». Иными словами, в новом стандарте меняется фокусировка: он фокусируется не только на проблемы отбора и организации содержания образования (к которому добавляется новый пласт, связанный с формированием универсальных учебных действий), но и на проблемы организации образовательного процесса, в частности – учебного процесса.

Общая идеология стандарта определяет рамки не только разработки , но и оценки всех разработанных документов, в том числе – и при их апробации .

Поэтому одним из важнейших вопросов является

вопрос о непротиворечимости всей совокупности документов .

И в частности, способствуют ли они перестройке образовательного процесса в духе деятельностной прадигмы.

Ключевые особенности ФГОС

Стандарты первого поколения развивающий были ориентированы и прогностический

на решение основной инструмент задачи - сохранение модернизации системы образования. единого образовательного пространства страны, обеспечение доступности

бразования в пределах минимального достаточного уровня его содержания .

Кратко представленная выше общая идеология стандарта: подход к стандарту как к общественному договору, деятельностная парадигма образования, нацеленность на достижение результата, – накладывает определенные рамки на все принимаемые разработчиками решения, на все готовящиеся документы – как на Требования стандарта, так и на сопровождающие его документы, обеспечивающие функционирование стандарта.

В частности, при организации учебного процесса эти требования проявляются в необходимости:

дифференциации учебного процесса на основе дифференциации требований к освоению учебных программ,

индивидуализации обучения ,

нацеленности учебного процесса на каждом его этапе, каждом его отрезке, на достижение определенных, заранее планируемых учителем результатов ,

организации с этой целью целенаправленной совместной учебно-познавательной деятельности учителя и учащихся ,

формирования ученического сообщества ,

формирования оценочной самостоятельности младших школьников.

В организации формирования оценочной деятельности младших школьников мы выделяем следующие места:

- урочная деятельность, где формируется умение оценивать результаты учебной деятельности, исходя из полученного опыта во время интеллектуальных модулей;

- внеурочная деятельность, где формируется умение оценивать действия и поступки вне учебной деятельности.

В первом классе дети узнают о необходимости оценивать результаты деятельности исходя из цели, на которую ориентирована деятельность. Кроме того, ребята на собственном опыте убеждаются о возможности субъективности в оценках, поэтому появляется необходимость в критериях оценивания. Критерии постепенно усложняются и расширяются. В процессе организуется оценивание результатов групповой деятельности своих одноклассников. В результате ребята получают опыт оценивания, который затем переносится в учебную деятельность.

Во втором классе на дети знакомятся с бальной системой оценки и рассматривают возможности использования такого оценивания на различном материале. Организуется работа по оцениванию в различных бальных диапазонах: 5 баллов, 4,3,2 и т. д. Во втором классе также продолжается работа с критериями, организуется деятельность по определению критериев к различным видам работ: списывание, диктант, математические диктанты, решение задач, пересказ, чтение наизусть …

Особенностью является то, что организуется преимущественно коллективная и групповая работа, что позволяет достигать качественный результат, обеспечивать уверенность обучающихся.

В процессе урочной деятельности формируется умение оценивать исходя из полученного опыта во время работы. В первом классе отрабатываются умения оценки по критериям (правильно, аккуратно, соответствует теме) с использованием записей «Молодец», « отлично», «Хорошо».

Уроки, относительно формирования умений оценивания, можно разделить на три вида:

- урок с преобладающей целью выработать способы оценки;

- урок, где оценивание является только этапом урока;

- обобщающий урок контроля и оценки, то есть урок, на котором проводится итоговый контроль уровня овладения предметными заданиями и способами действия.

На уроке с преобладающей целью отрабатываются способы оценивания, непосредственно переносятся на конкретные виды учебной деятельности и предметный материал. Например. Сначала ученики выполняют задание, оценивают. Затем я проверяю работы.

На уроке, где оценивание является только этапом урока, отрабатываются умения и навыки самооценивания в групповой, парной, но чаще всего в индивидуальной работе. Учащиеся самостоятельно или в группе оценивают свою работу по критериям, выделенным предварительно на уроке, и определяют оценку всей работы.

На уроке «Обобщающего контроля и оценки» проводятся различные проверочные работы, которые сначала проверяет и оценивает сам ученик, а затем уже учитель. Далее, ребёнок соотносит свои оценки, проводит анализ работы, выделяет свои «трудности» (проблемы). На данном этапе ученик принимает решение о том, согласен ли он с количеством баллов и претендует ли на большее. Если претендует, тогда он составляет план по коррекции своих проблем, после тренировочных упражнений по освоению того или иного способа действия на уроках, в индивидуальной работе в школе и дома, вновь пишет подобную работу, чтобы увидеть, удалось ли «решить свои проблемы». В таком случае в журнал заносится отметка, полученная при повторном написании проверочной работы, даже, если она ниже первичной. При организации такой работы у учащихся повышается уровень ответственности и самостоятельности.

В процессе формирования оценочной деятельности младшего школьника между учителем и учеником складываются отношения сотрудничества, понимания. Оценка не является орудием психологического давления, которое направлено на ребенка и его родителей. Ответственность за выставленную отметку несут обе стороны, это обоюдное решение.

Таким образом, ученик становится равноправным участником процесса оценивания. А учитель не вправе брать на себя главенствующую роль. В ходе совместной деятельности по оцениванию авторитет учителя только возрастает. Учитель становится наставником, экспертом, которого уважают дети и прислушиваются к его мнению.

Оценочная деятельность учителя не должна быть отдельной частью урока - она должна пронизывать всю его работу. Одновременно важно помнить, что следует оценивать не только результат учебного труда, но и особенно прилежание, усердие, стремление преодолеть трудности, проявить самостоятельность. Мы в основном учили ребят оценивать уже полученный результат: ответ, работу, а процесс получения, оценивание деятельности не планировали. И конечно, особая проблема – это подготовка всего педагогического коллектива к осознанию необходимости перехода на новую «философиюоценки».

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения младшими школьниками основной образовательной программы начального общего образования:

- предметные результаты.

- метапредметные результаты

- личностные результаты

В результате, по каждому учебному предмету (в том числе и отдельно по разделу этого предмета) можно судить о наличии у школьника предметных знаний и действий с предметным содержанием.

Содержание и уровень сложности заданий основной части соотносятся с таким показателем достижения планируемых результатов обучения, как «учащиеся могут выполнить самостоятельно и уверенно». Выполнение заданий основной части обязательно для всех учащихся. В дополнительную часть включаются задания повышенного уровня.

Комплексная контрольная работа проводится в конце учебного года и проверяет уровень соответствия метапредметных результатов обучающихся требованиям ФГОС НОО.

Процедуры внутренней оценки:

- мониторинговые исследования сформированности отдельных личностных качеств

- тестирование;

- наблюдения;

- анкетирование;

- возможна оценка индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная поддержка.

Диагностика результатов личностного развития проводится в виде не персонифицированных работ (не должны подписываться). Обобщение результатов проводится по классу в целом.

Личностные результаты отслеживаются с помощью портфеля индивидуальных образовательных достижений обучающихся. Структура Портфеля достижений для всех категорий учащихся представляет собой комплексную модель, состоящую из нескольких разделов, в каждой школе она различна.

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования не подлежат итоговой оценке.

Балльная оценка предполагает предварительное описание норм оценивания в баллах. Для этого для проведения работы выбирается шкала (или шкалы) оценивания (5-тибалльная, 10-балльная, n-балльная); балльная оценка традиционно применяется в школе для оценивания предметных результатов учащихся. Это наиболее быстрый в реализации механизм оценивания предметных результатов учащихся. Однако его существенным ограничением является содержательная «свернутость» результата оценки. Непосредственно балл лишь обобщенно характеризует объект оценки.

Уровневая оценка подразумевает предварительное содержательное описание уровней, фиксирующих состояние оцениваемого объекта и описание признаков и способов диагностирования, обеспечивающего отнесение состояния оцениваемого объекта к одному из описанных уровней.

Итоговое оценивание осуществляется по признакам уровней успешности:

-низкий (недостаточный) уровень - выполнено правильно менее 50 % заданий базового уровня, освоена внешняя сторона алгоритма, правила;

- базовый (необходимый предметный) уровень – правильно выполнены задания, построенные на базовом учебном материале, освоена опорная система знаний и способов действий по предмету, необходимая для продолжения образования в основной школе;

- повышенный (функциональный) уровень - учащимся продемонстрировано усвоение опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также способность использовать, преобразовывать знание (способ действия) для решения задач в новых условиях, новых структурах действия.

Рейтинг отражает участие школьников в любых интеллектуальных, творческих и спортивных состязаниях, проводимых как в школе, так и за её пределами.

За каждое достижение определенного уровня ученику начисляются баллы в рейтинговой таблице.

Рейтинговая оценка способствует: повышению учебной мотивации и ответственности, росту социальной активности, ориентации на успех, формированию более адекватной самооценки.

Система оценивания должна выстраиваться таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке и взаимооценке.

Сейчас мы проходим достаточно трудный путь реализации требований ФГОС нового поколения. Школе требуется создать такую систему оценивания, которая бы точно и объективно позволяла бы отслеживать не только отдельные стороны или проявления способностей ученика — как в отношении освоения им системы знаний, так и в отношении освоения способов действий, но и давала бы действительно целостное, а не разрозненное представление об учебных достижениях ребенка, о достижении им планируемых результатов обучения.