СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Интересные факты из жизни

Интересные факты из жизни людей, животных и прочих явлений

Просмотр содержимого документа

«Интересные факты из жизни»

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ

ПОЧЕМУ ШИНЫ НАДУВАЮТ ВОЗДУХОМ?

Чем отличаются друг от друга воздух, вода и камень? Простой вопрос, правда? Любой скажет, не задумываясь, что они во всём отличаются, совсем не похожи. Но дело в том, что всё их отличие связано только с одним свойством: с разным расстоянием между молекулами. В камне молекулы находятся близко одна к другой, поэтому сильно друг за дружку цепляются, в воде молекулы слабее сцеплены, а в воздухе они друг от друга далеко, движутся сами по себе, только изредка сталкиваясь.

Молекулы в камне похожи на солдат в строю, когда им скомандуют «вольно». Они могут поворачиваться, качаться, подпрыгивать, но с места далеко уйти не могут: каждую молекулу крепко держат её соседи.

В воде молекулы как люди в автобусе, не очень полно набитом. Они могут и качаться, и подпрыгивать, а могут и протискиваться в другое место.

В воздухе молекулы вообще соседей не замечают, так они друг от друга далеко, как несколько человек на большом стадионе. Они только иногда сталкиваются.

Именно поэтому через воздух идти легко, расталкивая молекулы в разные стороны. В воде идти гораздо труднее, а чтобы через камень пройти, надо специальное бурильное оборудование или взрывчатку.

Поэтому скульптору приходится долго обтёсывать камень, разрывая связи между молекулами, чтобы сделать нужную фигуру, а вода сама принимает форму плошки, в которую её налили. У воздуха же вообще формы нет.

Поэтому шины надувают воздухом, а не водой заливают или песком заполняют. Между молекулами воздуха много пустого места, и воздух легко сжать. А сжать камень может только великан в сказке. Воду сжать тоже только великану под силу. Ведь в камне или в воде молекулы-то уже очень близко друг к другу находятся. Их трудно оторвать друг от друга, но очень трудно и сделать их поближе друг другу. Не любят атомы и молекулы, когда их мнут и притесняют. Если их попытаться сблизить, чтобы атом на атом налез, то они будут очень этому противиться. На очень маленьком расстоянии атомы отталкиваются с огромной силой!

Шины смягчают поездку по неровной дороге, потому что все толчки достаются воздуху внутри неё: немного сблизятся молекулы воздуха в шине, затем снова разбегутся, и всё в порядке: сама машина почти не шелохнётся, и пассажиры чувствуют себя отлично.

КАК РАБОТАЕТ ХОЛОДИЛЬНИК?

"В нашей кухне целый год Дед Мороз в шкафу живёт!" Что это такое? Конечно, это - холодильник. Такую загадку отгадать легко, потому что все знают, что такое холодильник. Только живёт там не Дед Мороз. Дед Мороз живёт на Северном полюсе. А в холодильнике живёт электромотор. А ещё там живёт специальное вещество. Его называют холодильным агентом или, сокращенно, хладагентом. Агент - это тот, кто выполняет чьи-то поручения. А этот хладагент выполняет поручение по охлаждению морозилки. От морозилки и холодно во всём холодильнике. Как же это удаётся сделать?

Помнишь, мы говорили, что, когда вода кипит, то какой бы ни был сильный огонь, её температура не станет выше 100 градусов? Весь жар от огня уходит на то, чтобы отрывать молекулы друг от друга, когда жидкая вода превращается в газ - водяной пар.

В холодильнике электромотор перекачивает по трубочкам хладагент, заставляя его то превращаться в жидкость, то превращаться в газ. А когда жидкость превращается в газ, ей требуется очень много тепла, чтобы побороть силы, связывающие молекулы. Холодильник так устроен, что это тепло хладагент забирает у морозилки. В результате молекулы морозилки движутся еле-еле, ведь вся их энергия уходит на отрыв молекул хладагента друг от друга. Раз они движутся медленно, значит температура там очень низкая, и всё в морозилке замерзает. А именно это и нужно.

После морозилки холодильный агент движется дальше по трубочкам и снова превращается в жидкость. Происходит это в другом месте холодильника, например, вблизи его задней стенки, ближе к полу. Для того чтобы хладагент стал жидким, его молекулы должны приостановиться и зацепиться друг за друга. Раз они приостанавливаются, то становятся холоднее, а "лишнее" тепло, ранее отобранное у морозилки, передаётся тому, что вокруг. Холодильник, охлаждая морозилку, нагревает стенку, около которой стоит, и воздух в кухне.

Так что холодильник не создаёт мороз. Он только перекачивает тепло из одного места в другое. И в морозилке становится меньше тепла, а в кухне, где стоит холодильник - больше.

ОТКУДА БЕРЕТСЯ ВЕТЕР?

Наша планета Земля укутана толстым слоем воздуха. Его называют атмосферой. А Земля наша очень большая, и поэтому очень разная. На экваторе всегда стоит жара, воздух там очень сильно разогревается. А на Северном и Южном полюсах лёд не тает ни зимой, ни летом. Там воздух всегда остывает. Над океанами воздух пропитывается влагой, а над громадными пустынями он сильно высыхает. Там, где растут непроходимые джунгли (например, в Южной Америке на реке Амазонке) в воздух попадает много кислорода. А там, где много городов и дымящих заводов, воздух пачкается дымом, гарью и копотью.

А воздух - это ведь газ, в нём молекулы летают свободно, в нём нет никаких стенок или границ. Наоборот, воздух стремится стать везде одинаковым. И это движение воздуха, его стремление перемешаться и стать везде одинаковым и есть ветер. Если бы солнце, земля и океаны оставили воздух в покое, то через некоторое время у него всюду стала бы одинаковая температура и влажность, а ветры бы затихли навсегда.

Но воздуху стать одинаковым никак не получается. Слишком уж неодинаковая везде земля и вода, слишком по-разному везде греет солнце. Именно из-за солнца ветра на нашей планете не могут утихнуть.

Конечно, определить, куда будет дуть ветер и с какой силой, не так-то просто, на это влияет много причин.

КАК РАБОТАЮТ БАТАРЕЙКИ?

Электрические батарейки - очень полезная вещь. Многие игрушки работают от батареек, и это очень удобно. А то пришлось бы включать их в розетку, путаться в длинных проводах. К тому же электрический ток из сети не подходит для игрушек, понадобилась бы ещё специальная коробочка для его исправления. Батарейки дают игрушкам и другим полезным вещам независимость и самостоятельность, и это так приятно!

Батарейка делает электрический ток: крутятся колёса у машинки, ходят часы, играет магнитофончик. А батарейка "садится". Что значит "садится"? Такое слово используют, чтобы показать, что батарейка расходует свою энергию. Так человек, когда начинает уставать, стремится куда-нибудь присесть. Когда всю энергию батарейка истратит, то перестанет работать, больше не сможет электрический ток делать. Что же в ней происходит?

Я расскажу про пальчиковую батарейку. Её так назвали, потому что она похожа на пальчик. Внутри у неё - два цилиндрика, вставленные один в другой. Между цилиндриками - специальный раствор или паста. От одного цилиндрика к другому и течёт электрический ток. Например, от одного цилиндрика по проводу ток идёт в моторчик машинки, крутит колёса, и дальше по проводу подходит к другому цилиндрику. Электрический ток в проводах - это движение электронов, а в растворе между цилиндриками - это движение ионов. Всё самое интересное происходит на этих цилиндриках, где движение электронов превращается в движение ионов.

Цилиндрики сделаны из разных веществ. Один из них сделан из металла. Например, цинка. В металле много электронов гуляет свободно. Это значит, что атомы металла превратились в ионы. Ионы в несколько тысяч раз тяжелее электронов, их трудно сдвинуть с места, и в электрическом токе в самом металле они не участвуют. Ток по металлам переносится электронами. А в батарейке этот металл одним боком мокнет в растворе. В результате часть ионов из металла попадает в раствор. И в металле остаются "лишние" свободные электроны. Общий заряд электронов становится больше, чем у ионов. Такой беспорядок в природе долго существовать не может. Электроны отправляются на поиски положительных ионов. Но через раствор-то они пройти не могут, у них один путь - через провода, через моторчик, покрутив колёса, электроны попадают на другой цилиндрик батарейки. А второй цилиндрик батарейки сделан из другого вещества. Это такое вещество (например, соединение марганца с кислородом), которое охотно выхватывает ионы из раствора, и с помощью электронов, пришедших по проводам, образует с ними какое-то новое вещество, соединяя электроны с ионами и со своими атомами.

Вот так и поддерживается электрический ток. Один цилиндрик батарейки отдаёт положительные ионы в раствор, а электроны в провода, а другой хватает ионы из раствора, а электроны из проводов и соединяет их в новое вещество. И по мере работы батарейки портятся оба цилиндрика и раствор между ними. А когда окончательно испортятся, то и говорят, что батарейка "села".

Самое сложное в создании батареек - это подобрать материал для цилиндриков и раствора между ними. Обычно это редкие металлы. Поэтому во многих странах "севшие" батарейки не выкидывают в общий мусор, а собирают и на специальных заводах восстанавливают материалы, из которых они были сделаны, чтобы использовать их ещё раз.

ЧТО ТАКОЕ ЗВУК?

Звук - это, конечно, то, что мы слышим. А что же мы слышим? Что такое попадает к нам в уши?

Наверняка ты видел волны на воде. Волны бывают и от брошенного камешка, и от ветра, и от проходящего мимо корабля. Что такое эти волны? Да это просто бугры и впадины, которые бегут по воде. Волны на воде - это чудесные волны, таких мало, почти и совсем нет. Присмотрись к ним повнимательней при первой же возможности. Вообще в природе очень много явлений, похожих на волну, но таких, чтобы можно было своими глазами увидеть бегущие бугры и впадины, совсем мало.

Оказывается, что звуки - это тоже волны, только бегущие в воздухе. Мы не видим "бугров" и "впадин" в воздухе, потому что мы вообще воздух почти не видим. А "бугры" в воздухе - это места, где воздух погуще, а "впадины" - это места, где воздух пореже. Воздух - это же газ, он очень упругий. В местах, где он стал погуще, молекулы сталкиваются почаще и стремятся поэтому разлететься, стать пореже. А в места, где воздух стал пореже, набегают молекулы из соседних мест, и воздух там становится погуще. Эти чередования густого и редкого воздуха мы не видим, и это хорошо, а то нам трудно было бы различать предметы при сильном шуме. Зато мы можем их слышать.

Ухо человека устроено очень сложно, я расскажу только про одну его часть, которая первой откликается на звук. Это барабанная перепонка - очень тоненькая натянутая плёночка. Эта плёночка под напором густого воздуха прогибается сильно, а от редкого воздуха прогибается слабо. Затем этот прогиб барабанной перепонки усиливается и превращается в специальные сигналы, которые несутся в мозг. Наверное, ты знаешь, что головной мозг - это то, чем мы думаем, помним, фантазируем. Он умеет очень многое, в том числе и понимать сигналы, приходящие от ушей. Он выделяет из них речь, пение птиц, шум ветра и прочие звуки нашего мира, которые на самом деле - только волнообразное чередование "густого" и "редкого" воздуха.

Так же, как человек видит не все фотоны, он слышит не все звуки. Если в воздухе "бугры" и "впадины" сменяют друг друга чаще, чем 20 тысяч раз в секунду, то человек перестаёт такой звук слышать - барабанная перепонка просто не поспевает за такими быстрыми изменениями. Такие звуки называют ультразвуком. Но кое-кто эти звуки слышит хорошо. Летучие мыши с помощью ультразвука находят в полной темноте ночных мотыльков. Уши заменяют им глаза. И если "бугры" и "впадины" меняются слишком медленно - меньше, чем 20 раз в секунду, то человек тоже перестаёт их слышать. Эти "медленные" звуки называют инфразвуком. Инфразвуки используют, например, слоны. Главная слониха в стаде издаёт специальные инфразвуковые сигналы, чтобы никто не потерялся.

В воде звуки хорошо распространяются, даже лучше и быстрее, чем в воздухе. Это такое же чередование более плотной и более "разреженной" воды. Так что волны в воде бывают не только такие, которые видно, но и такие, которые слышно. Киты и дельфины говорят друг с другом с помощью ультразвука. С тех пор, как учёные научились записывать их разговоры, они пытаются разгадать дельфиний язык. Пока это никому не удалось, но кто знает, что будет в будущем?

КАК СКОЛЬЗЯТ КОНЬКИ?

Умеешь ли ты кататься на коньках? Это гораздо труднее, чем кататься на лыжах. Лыжи - длинные и довольно широкие, а лезвия коньков - довольно короткие и очень узкие. Человек на коньках давит всем своим весом на совсем маленький кусочек льда, и поэтому это давление очень большое. Так что лыжи придуманы, чтобы уменьшить давление, а коньки сделаны так, чтобы как можно больше увеличить давление. А зачем? А чтобы легче скользить!

В чем тут секрет? Секрет здесь - в свойствах воды и льда. Вода - самое обычное вещество на земле, а вот свойства у неё очень, очень необычные. Дело в том, что металлы и воздух расширяются при нагревании. Это значит, что при охлаждении они, наоборот, сжимаются. А вот вода ведёт себя не совсем так. Если её охлаждать, то она, действительно, будет сжиматься, пока температура выше 4 градусов тепла. А как только температура станет ниже 4 градусов, вода начинает расширяться, и при нуле градусов расширяется ещё сильнее и превращается в лёд. В жидкой воде молекулы расположены довольно близко, но безо всякого порядка. Чем сильнее охлаждение, тем медленнее движутся молекулы, и при достаточно сильном холоде молекулы начинают друг с другом сцепляться. Во льду молекулы воды образуют ажурные, кружевные постройки. Что это за ажурные постройки, ты, наверное, знаешь, если когда-либо рассматривал снежинки. Во льду молекулы воды расположены так, что между ними очень много пустого места, точно так же, как между лучами снежинки. Потому-то лёд легче воды и плавает поверх неё, потому-то из небольшого количества воды можно получить много льда. И при этом сила расширения у льда такая, что если замерзает вода в железной трубе, то разорвёт и трубу.

А что же будет, если лёд начать сжимать? Если на него очень сильно надавить (даже при большом морозе), то может рухнуть ажурное строение льда, и молекулы воды сблизятся. А раз нет внутри ажурных построек, то это будет уже не лёд, а вода. Именно это и происходит, когда человек едет на коньках. От сильного давления лёд под коньком превращается в жидкую воду, которая работает как смазка для конька. По этой смазке он и скользит. Воды образуется, конечно, тонюсенький слой, и она мгновенно снова замерзает, как только конёк с неё съезжает. Но её вполне хватает для лёгкого и красивого скольжения.

Видишь, как странно: кажется, что человек на коньках скользит по льду. А на самом-то деле он скользит по воде!

ПОЧЕМУ ЖЕЛЕЗО ХОЛОДНЕЕ?

Природа устроена так, что почти всё стремится к равновесию. Это касается и температуры. Если не вмешиваться, то от горячих предметов тепло будет перетекать к холодным, и так будет происходить до тех пор, пока их температуры не станут одинаковыми. Мы-то знаем, что тепло - это не жидкость какая-то, чтобы перетекать, это просто так говорится. На самом деле не тепло перетекает, а это молекулы друг друга толкают. В горячем предмете молекулы быстрые, поэтому толкаются сильнее. От толчков быстрых молекул молекулы холодного предмета начинают веселее шевелиться, а быстрые молекулы постепенно тормозятся. Поэтому холодный предмет нагревается, а горячий охлаждается. Но через некоторое время молекулы в обоих предметах станут двигаться примерно одинаково и будут толкать друг друга с равной силой. Это и означает, что температуры сравнялись, наступило тепловое равновесие.

Когда ты в морозный денёк выходишь на улицу, то там тепловое равновесие (или лучше сказать: холодяное равновесие?) уже установилось: у всех предметов на улице одинаковая температура, все они одинаково холодные. Если взять градусник и измерить температуру воздуха, температуру снега, температуру забора и качелей во дворе, то будет видно, что она у всех одинаковая. В природе царит полное равновесие. Но вот если потрогать голой рукой разные предметы, то сразу начинаешь сомневаться в том, что у них одинаковая температура. Зимой железо на улице на ощупь кажется гораздо холоднее, чем дерево. Так, может быть, у них разная температура, хотя кусок дерева и лежит рядом с куском железа? А как же тепловое равновесие?

Дело в том, что как только ты берёшь в руки кусок железа, то ты тем самым равновесие нарушаешь. Ведь у каждого человека внутри - тепловой механизм, он его исправно нагревает до температуры в тридцать шесть градусов. И ещё шесть десятых. А как только ты берёшь голой рукой железо, то ему приходится и эту железяку нагревать. А если берёшь деревянную доску, то приходится доску нагревать. Потому что если их не нагревать, то рука скоро остынет, а это плохо. Наш тепловой механизм изо всех сил старается, чтобы температура внутри была постоянная, ни от чего не зависящая.

Различие в том, что железо отбирает тепло с большей скоростью, чем дерево. Поэтому оно кажется холоднее. Дело в том, что железо - это металл. Главное свойство металлов, которое отличает их от всех других веществ, в том, что у них внутри много свободных электронов. А электроны - это очень маленькие и лёгкие частицы. Молекулы в тысячи раз их тяжелее. Представь-ка себе, как здоровенная молекула твоей горячей руки ударяет по маленькому электрончику. От такого удара электрон полетит с огромной скоростью. Даже сравнение такое есть, очень подходящее к данному случаю: летит, как ошпаренный. Летит он себе в глубь металла, по дороге задевая за атомы и, конечно, раскачивает их. А раз раскачивает, то, значит, нагревает. От таких "ошпаренных" электронов металл прогревается очень быстро.

Совсем по-другому обстоит дело с деревом. Там нет свободных электронов. Все они привязаны к своим местам. Молекулы твоей руки толкают молекулы дерева, которые находятся снаружи. Эти молекулы постепенно раскачиваются всё сильнее и сильнее и начинают толкать своих соседок, которые находятся немного поглубже. Те, раскачавшись, толкают ещё более глубоко расположенных соседок. И так далее. Дело это неторопливое. Тепло очень медленно проникает в дерево, значит, рука остывает тоже медленно, поэтому твоему тепловому механизму не приходится сильно напрягаться. С железом всё совсем не так. Только нагрел руку, как электроны уже "унесли" всё тепло. Опять надо нагревать. Вот именно поэтому железо и кажется холоднее. Но если кусок железа небольшой, то он быстро согреется в твоей ладошке, и тепловой механизм вздохнёт с облегчением: рука перестала остывать, можно и передохнуть.

ПОЧЕМУ ВЕСНОЙ ОКОЛО ДЕРЕВЬЕВ ЛУНКИ?

По календарю весна приходит в марте. А как определить, что она приходит на самом деле, по каким приметам? Ведь в марте на земле и на крышах ещё лежит белый снег, деревья стоят голые, без листьев: совсем как зимой. И птицы ещё не прилетели, и одеваемся мы всё ещё по-зимнему. Но выйдешь в ясный день во двор, а там небо голубое-голубое, чистое-чистое, понюхаешь: весной пахнет! Настроение сразу совсем другое становится, и не только у людей. Вот воробьи в кусте сидят, целая стая, тоже солнышку радуются: чирикают не по-зимнему, по-весеннему чирикают. Может быть, это и есть первая весенняя примета? А может быть, первая примета - это сосульки? Вот свесились с крыши и капают изо всех сил. Да, похоже, что весна. А у школьников каникулы весенние на носу. Тоже похоже на примету. Так как же, а?

На самом деле все весенние приметы начинаются не на Земле, они начинаются в космосе. Наша планета Земля катится вокруг Солнца и добирается до того места, где начинается космическая весна. Это место на орбите называется точкой весеннего равноденствия. Случается это каждый год в одно и то же время - 20-21 марта. Тогда день равен ночи и начинается самое светлое время года: после 21 марта день становится всё длиннее и длиннее, а ночь всё съёживается да укорачивается.

Так вот что такое первая весенняя примета: солнце начинает дольше хозяйничать в небе и больше греть. Ведь солнце не только светит, но ещё и греет.

А как же оно греет? Вот известно, как батареи греют: положишь на них руки и греешься. А Солнце от нас далеко! На него руки не положишь, тем более, что там температура шесть тысяч градусов. Ты скажешь, что солнечные лучи нас греют. Это верно. Но помнишь, что такое тепло? В нагретом предмете молекулы и атомы движутся быстрее, чем в холодном. Как же солнечные лучи заставляют молекулы быстрее двигаться?

Солнечные лучи - это свет, а свет - это фотоны, которые летят к нам от Солнца. Атомы и молекулы могут эти фотоны проглатывать. Так и говорят: свет поглощается. При этом вся энергия фотона оказывается внутри молекулы. А молекулы не любят эту энергию хранить. Они её либо назад выплёвывают, и тогда фотон летит в обратную сторону (говорят, что фотон отражается), либо по мелочам соседям раздают, и тогда все молекулы в округе начинают двигаться быстрее. А это и есть нагревание!

Вот так нагревают солнечные лучи: энергия тех фотонов, которые не отразились, превращается в движение молекул. Если бы все фотоны отражались, то нагрева никакого бы не было. Так вот, от белых предметов фотоны почти все отражаются, а в чёрных почти все поглощаются. Это значит, что тёмные предметы на солнце нагреваются больше.

При чём же здесь лунки около стволов деревьев? А вот при чём: снег - белый, фотонов не поглощает, поэтому он почти не нагревается солнечными лучами. А стволы деревьев часто бывают тёмными и чёрными. Они нагреваются хорошо. И вокруг этих нагретых стволов тает снег, как около печек. Точно так же образуются проталинки весной вокруг шишек и веток, упавших на снег. Вокруг пеньков и камней тоже лунки. Вот чему воробьи радуются: солнце долго хозяйничает в небе, успевает нагреть стволы и ветки деревьев. А они на тёплых веточках сидят, отогревают промерзшие за зиму лапки и кричат во всё горло: весна идёт!

СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ

Солнечная батарея состоит из множества солнечных элементов, в каждом из которых энергия света непосредственно превращается в электрическую энергию. Это совсем несложно, только для изготовления солнечного элемента нужно найти вещество с подходящими свойствами.

Свет - это поток частиц под названием фотоны. Фотоны, столкнувшись с каким-либо веществом, могут поглотиться молекулами или атомами этого вещества.

Видел ли ты когда-нибудь, как художники рисуют Робина Бобина? (Это тот самый, который "скушал сорок человек, и корову, и быка, и кривого мясника".) Они рисуют его очень толстым. И чем больше он съедает, тем больше толстеет. Нечто похожее происходит и с атомами. Когда атом поглощает фотон, то он "толстеет", становится больше. Как же атом может растолстеть? Ведь он совсем не похож на мешок. Вот живот у Робина Бобина - похож, потому и раздувается. Атом состоит из ядра и электронов, которые движутся вокруг ядра. Ядро как бы окутано электронным "облачком". Так вот, когда атом поглощает фотон, это электронное облачко и раздувается. (Электроны начинают двигаться на большем расстоянии от ядра.) Так "толстеет" атом. Чем больше энергия у фотона, который он проглотил, тем больше он "растолстеет". И вполне возможно, что атом настолько увеличится в размере, что может некоторые свои электроны совсем потерять, как Робин Бобин пуговицы на жилете, когда он проглотил "церковь, дом и кузницу с кузнецом": жилет лопнул и пуговицы отскочили.

Вот на этом свойстве и основано действие солнечной батареи. Нужно подобрать такое вещество, чтобы его атомы, поглощая фотоны солнечного света, сильно "толстели" и теряли бы свои электроны. Тогда электроны становились бы свободными. А свободные электроны - это и есть возможность создать электрический ток.

Таких веществ немало. Одно из самых распространённых - кремний, который входит в состав обыкновенного речного песка. Кремний и можно использовать для создания элементов солнечных батарей. На свету в солнечных элементах накапливаются свободные электроны, которые отскакивают от "растолстевших" атомов. Если эти элементы соединить проводочками с тем местом, где электронов мало, то накопившиеся электроны потекут туда, как вода под уклон. Вот и появится электрический ток.

Солнечные батареи выглядят как плоские панели. Хороши они тем, что просты, надёжны и долговечны. Ведь в них нет никаких трущихся и движущихся частей, которые могут испортиться от трения или сломаться. Они могут быть очень маленькими, если нужно мало энергии (например, для калькулятора). А самое главное - они не загрязняют окружающую среду. При работе солнечной электростанции нет совершенно никакой грязи: нет дыма и копоти, как от тепловой электростанции, нет радиоактивных отходов, как от электростанции атомной. Одно только плохо: она не работает в пасмурный день и ей нужны большие свободные поверхности для размещения солнечных элементов. Поэтому с таким удовольствием используют солнечные батареи в космосе: туч и облаков там нет, а свободного места сколько угодно. Солнечные батареи - главные источники энергии для околоземных спутников и космических станций.

КАК РАБОТАЕТ ТЕПЛИЦА?

Теплица - это дом, в котором живут не люди, не животные, а растения: овощи, фрукты и цветы. Всем растениям для жизни нужен свет, поэтому в теплице прозрачные стены и потолок. А ещё в теплице очень тепло. Поэтому там выращивают огурцы и розы даже зимой, когда на улице снег и мороз.

Обогреваются теплицы по-разному. В них может использоваться и горячая вода, и электричество, и даже тепловые отходы от заводов и фабрик. Но теплицу может обогревать и солнечный свет.

Солнечный свет, проходя через прозрачную крышу, нагревает землю в теплице. Затем от земли нагревается и воздух. Крыша и стены не дают тёплому воздуху уйти. Кроме того, стекло или плёнка, которой укрыта теплица, не выпускает наружу не только воздух, но и тепловое излучение, т.е. "инфракрасные" фотоны. Нагретая земля излучает "инфракрасные" фотоны в большом количестве, но они отражаются обратно и снова поглощаются землёй на тепличных грядках. Поэтому-то, даже если в теплице нет никакого дополнительного обогрева, в ней всегда гораздо теплее, чем снаружи. В умеренном климате летом в теплицах могут поспевать не только помидоры и перцы, но даже более требовательные к теплу дыни и баклажаны.

Люди очень широко используют теплицы и парники (парник - это такая маленькая теплица, где нельзя встать в полный рост), но этот же эффект использует и наша родная планета.

Дело в том, что земная атмосфера (то есть воздух, окутывающий Землю) прекрасно пропускает большую часть солнечных лучей, которые и нагревают всю земную поверхность. Нагретая поверхность начинает излучать "инфракрасные" фотоны, а вот они-то как раз через воздух проходят плохо. Они поглощаются в атмосфере. Атмосфера свет внутрь пропускает, а тепло наружу не выпускает. Из-за этого Земля нагревается сильнее и меньше разница между температурой днём и ночью. Это явление называется парниковым эффектом.

Хорошо поглощают "инфракрасные" фотоны молекулы воды, углекислого газа и озона, которые находятся в воздухе. От деятельности людей в нашей родной атмосфере всё больше углекислого газа, поэтому парниковый эффект всё сильнее и сильнее нагревает нашу планету. Это приводит к тому, что климат становится немного теплее: лето жарче, зима мягче. А хорошо ли это - вопрос спорный.

ПРИБОРЫ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ

Человек хорошо видит днём, когда вокруг много света. Он видит, где какой предмет, какой формы, какого цвета. Вечером человек тоже видит, где какой предмет. Он, правда, перестаёт различать цвета, но ориентироваться может очень легко. Гораздо хуже ночью, особенно если и луна не светит, и фонари не горят, и с собой фонарика нет. В древние времена, когда ещё электричеством не научились пользоваться, люди в таких случаях с факелами ходили, а также прислушивались и даже принюхивались. Факелом, правда, можно только недалеко от себя путь освещать, как и фонариком. Но всё же это лучше, чем ничего. А есть такие устройства, которые позволяют в полной темноте видеть очень далеко вокруг - на сотню метров и больше. Они так и называются: приборы ночного видения.

Прибор ночного видения может быть похож бинокль или сложные очки. В нём человек смотрит на специальный экранчик, где появляется картинка. А вокруг ему смотреть незачем - там ведь темно! Откуда же эта картинка на экране? Давай разберём, как работают эти приборы.

Способ первый. Даже самой тёмной ночью немножечко света всё-таки есть: то звезда блеснет между облаков, то светлячки пролетят, то гнилушки какие-нибудь на болоте тлеют… Только этого света так мало, что глаз человека его не может заметить. Вот если бы этот свет усилить! Увеличить его яркость, как увеличивают громкость музыки: повернул ручку в одну сторону - стало громче, повернул в другую - тише.

Но усиливать свет сам по себе человек пока не научился. Зато он хорошо с электричеством освоился. Свет - это поток фотонов, а электрический ток - поток электронов. Одно из главных отличий электронов от фотонов в том, что ими можно легко управлять с помощью электричества. Человек с электронами отлично подружился: посмотри, сколько вокруг электрических приборов!

Поэтому вместо того, чтобы усиливать свет - поток фотонов, человек идёт на хитрость: он сначала фотоны в электроны превращает (1), потом поток электронов усиливает с помощью электричества (2) и снова превращает их в фотоны (3), то есть в свет. Так на экране прибора ночного видения получается прекрасная картинка. Ведь свет усиливается в десять тысяч раз! Или даже в тридцать тысяч раз! Только смотри! Один небольшой недостаток: изображение это потеряло цвета. Оно, как правило, всё в зелёных тонах…

Способ второй. Можно использовать те фотоны, которые глаз человека совсем не видит, ни днём, ни вечером. Эти совершенно невидимые для нас фотоны излучаются всеми тёплыми предметами и называются "инфракрасными". Предметы с разной температурой излучают разное количество этих фотонов и с разной энергией. "Инфракрасных" фотонов и днём очень много, но днём мы прекрасно можем использовать фотоны видимые. Безлунной ночью, когда небо затянуто плотными тучами, вдали от городов и деревень видимых фотонов чрезвычайно мало, но если есть тёплые предметы, то это значит, что есть много фотонов "инфракрасных". А тёплые предметы есть даже зимой. Для прибора ночного видения "тёплым" считается любой объект, если у него температура выше, чем минус 20 градусов! Для человека это порядочный мороз, а для него - нечто тёпленькое.

В приборе ночного видения "инфракрасные" фотоны тоже сначала превращаются в электроны, затем поток электронов усиливается и превращается в видимые фотоны, то есть в обычный свет. Только этот поток электронов не надо усиливать в десятки тысяч раз: ведь "инфракрасных" фотонов много, значит и электронов из них получится значительное количество!

Но на экранчике будет видна непривычная для нас картинка: она покажет, у кого какая температура. Человек будет изображён ярким силуэтом, а дерево - тёмным. Кошка будет ярче человека, потому что у неё от природы температура тела выше. У автомобиля будет ярче передняя часть, где расположен горячий работающий мотор. В таком приборе человека будет видно, даже если он наденет камуфляжный костюм и спрячется за густым кустом: то, что человек - тёплый, не скроешь костюмом или ветками.

Вот тёплая рука держит холодную змею.

(картинка из Википедии)

Прибор ночного видения может использовать только первый способ или только второй, или же сразу оба. Пользуются приборами ночного видения очень многие. Военным нужно видеть противника в любое время суток. Сыщикам требуется выследить преступника. Биологам хочется знать, что делают ночью звери, птицы и насекомые. Спелеологи изучают жизнь в пещерах, куда много столетий не проникал даже лучик света. А любителям природы может быть очень интересно узнать, что же происходит с ближайшей роще, когда садится солнце …

КАК РАБОТАЕТ СИГНАЛИЗАЦИЯ?

Существуют самые разные устройства, предохраняющие от воров. Самое древнее из них - это сторожевая собака. Потом придумали замки и засовы, а затем и другие полезные приспособления.

Давай познакомимся с простейшим сигнальным устройством, которое может сообщить, что в помещении появился человек. Что человеку труднее всего скрыть? Он может спрятать своё лицо, он может двигаться совершенно бесшумно, он может заглушить свой запах, но ему чрезвычайно трудно спрятать то, что у него температура тела постоянна: в любом случае, как бы он ни прятался, у его тела - тридцать шесть и шесть десятых градусов тепла (если, конечно, он здоров), поэтому человек в большом количестве излучает "инфракрасные" фотоны. Сигнальное устройство может быть настроено на приём этих фотонов. Как только в его поле зрения попадает тёпленький грабитель, в детекторе сигнального устройства вырабатывается электрический ток, который и включает тревогу. Такое сигнальное устройство и прибор ночного видения - близкие родственники, оба используют в своей работе инфракрасные лучи.

Однако если кто-то заглядывает в окно, то это устройство не сработает, потому что оконное стекло очень плохо пропускает "инфракрасные" фотоны. На этом его свойстве основана работа теплиц и парников.

КАК ЛЕТАЕТ РАКЕТА?

Русское слово "ракета" произошло от немецкого слова "ракет". А это немецкое слово - уменьшительное от итальянского слова "рокка", что значит "веретено". То есть, "ракета" означает "маленькое веретено", "веретёнце". Связано это, конечно, с формой ракеты: она похожа на веретено - длинная, обтекаемая, с острым носом.

Ракеты человек изобрёл очень давно. Их придумали в Китае много сотен лет тому назад. Китайцы использовали их для того, чтобы делать фейерверки. Они долго держали в секрете устройство ракет, им нравилось удивлять чужестранцев. Но некоторые из этих удивлённых чужестранцев оказались людьми очень любознательными. Вскоре во многих странах научились делать фейерверки и праздничным салютом отмечать торжественные дни.

Долгое время ракеты служили только для праздников. Но потом их стали использовать на войне. Появилось ракетное оружие. Это очень грозное оружие. Современные ракеты могут точно поразить цель на расстоянии в тысячи километров.

А в XX веке школьный учитель физики Константин Эдуардович Циолковский (наверное, это самый знаменитый учитель физики!) придумал ракетам новую профессию. Он мечтал о том, как человек станет летать в космос. Он назвал нашу планету колыбелью человечества. Для того, чтобы выйти из этой колыбели и начать шагать в космическом пространстве, и нужны ракеты. К сожалению, Циолковский умер до того, как первые корабли отправились в космос, но его всё равно называют отцом космонавтики.

Почему так трудно полететь в космос? Дело в том, что там нет воздуха. Там пустота, она называется вакуум. Поэтому там нельзя использовать ни самолёты, ни вертолёты, ни воздушные шары. Самолёты и вертолёты при взлёте опираются на воздух. Воздушный шар поднимается в небо, потому что он лёгкий и воздух выталкивает его вверх. А вот ракете, чтобы взлететь, воздух не нужен. Всё, что ей нужно для полёта, у неё с собой. Какая же сила поднимает ракету?

Эта сила называется реактивной. Реактивный двигатель устроен очень просто. В нём есть специальная камера, в которой сгорает топливо. При сгорании оно превращается в раскалённый газ. А из этой камеры есть только один выход - сопло, его направляют назад, в сторону, противоположную движению. Раскалённому газу тесно в маленькой камере, и он с огромной скоростью вырывается через сопло. Стремясь поскорее выбраться наружу, он со страшной силой отталкивается от ракеты. А поскольку ракету ничто не держит, то она и летит туда, куда её толкает газ: вперёд. Есть ли вокруг воздух, нет ли воздуха - для полёта совсем не важно. То, что её поднимает, создаёт она сама. Только газу нужно энергично отталкивался от ракеты, чтобы силы его толчков хватило на подъём. Ведь современные ракеты-носители могут весить по три тысячи тонн! Это много? Очень много! Грузовик, например, весит "всего" пять тонн.

Говорят, что ракета летит на реактивной тяге. Хотя, возможно, правильнее было бы сказать, что она летит на реактивном толкании. Ведь что такое тяга? Всем понятно, что такое лошадиная тяга: лошадь за собой тянет телегу. И лошадь, и телега едут в одну сторону. А у ракеты не так: то, что её заставляет лететь вперёд, само летит назад. Но если повнимательнее присмотреться к лошади, то можно и там увидеть действие реактивной "тяги". Ведь лошадь упирается ногами в планету Земля! Она толкает Землю назад, поэтому сама движется вперёд! Но наша планета по сравнению с лошадью и её телегой очень велика, поэтому от таких толчков она не особо сдвигается с места. Но факт остаётся фактом: для того, чтобы двигаться вперёд, нужно от чего-то отталкиваться. То, от чего ракета будет отталкиваться, она берёт с собой. Именно поэтому на ракетах можно летать в безвоздушном космическом пространстве.

Форма ракеты (как веретёнце) связана только с тем, что ей приходится по дороге в космос пролетать через воздух. Воздух мешает лететь быстро. Его молекулы стукаются о корпус и тормозят полёт. Для того, чтобы уменьшить воздушное сопротивление, форму ракеты и делают гладкой и обтекаемой.

КАК ВЗЛЕТАЕТ САМОЛЕТ?

Один из первых самолётов, построенный братьями Райт в самом начале XX века, продержался в воздухе всего 59 секунд. Но это была самая настоящая революция в технике: в небо поднялся аппарат тяжелее воздуха! Ведь до этого можно было либо летать на воздушном шаре, который легче воздуха, либо только планировать на планере.

Планер очень похож на самолётик, только у него нет мотора. С планером можно забраться на обрыв и оттуда плавно спуститься вниз. Планер на своих крыльях будет долго парить, прежде чем сядет на землю, на нём можно пролететь сотни метров. Он даже может во время полёта набрать высоту, если ему встретятся восходящие потоки воздуха. Но самостоятельно подниматься в воздух с земли он не умеет.

Первые полёты самолётов казались чудом, фокусом. На них ходили смотреть, как на цирковое представление.

Действительно, чудо: в лёгком, текучем воздухе взлетает пилот на тяжеленной машине. Какая же сила помогает самолёту? Эту силу так и назвали - подъёмная. А возникает она только тогда, когда самолёт разгонится до определённой скорости. Если самолёт стоит на месте, то никакой подъёмной силы нет! Именно поэтому на аэродромах есть взлётно-посадочные полосы. По такой полосе самолёт разбегается, пока не появится подъёмная сила. Именно она отрывает самолёт от земли. Взлётные полосы делают прочными, гладкими и, конечно, достаточно длинными, даже с запасом. Потому что если самолёт не успеет набрать нужной скорости, а полоса кончится и начнётся обычное поле или лес, то самолёт может перевернуться и взорваться.

Откуда же возникает подъёмная сила? Её создаёт воздух. Когда самолёт неподвижен, то молекулы воздуха со всех сторон налетают на него, стукают по крыльям и фюзеляжу, отскакивают и снова налетают. Причём они со всех сторон стукают по нему одинаково - и сверху, и снизу. Поэтому и нет никакой подъёмной силы. Когда же самолёт быстро движется, то дело обстоит совсем по-другому.

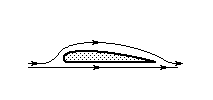

Есть два объяснения, откуда же появляется подъёмная сила.

Объяснение первое - для крыльев, которые сверху более выпуклые, чем снизу. Здесь подъёмная сила возникает из-за этой формы крыла. Её делают такой, чтобы путь молекулы воздуха сверху крыла был длиннее, чем снизу. Когда самолёт набрал скорость, как там у молекул обстоят дела? Все молекулы воздуха находятся в непрерывном движении, но они движутся с разными скоростями: кто-то быстрее, кто-то медленнее. Путь под крылом короче, там можно двигаться не спеша, значит там больше молекул успеют стукнуть по самолёту: и быстрые смогут, и медленные достанут. Путь над крылом длиннее, чтобы пройти его, надо быстрее двигаться. Медленные молекулы, обтекая крыло сверху, просто не успевают по нему стукнуть. И чем быстрее движется самолёт, тем меньше молекул успевает стукнуть по крылу сверху. Так вот и получается, что снизу его толкают больше. Поэтому объединёнными усилиями молекул воздуха самолёт постепенно поднимается вверх.

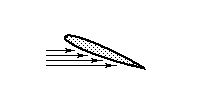

Второе объяснение - для крыльев, которые выглядят одинаково сверху и снизу. Для того, чтобы возникла подъёмная сила, такое крыло нужно расположить под углом к набегающему потоку воздуха:

Этот угол называется углом атаки. Самолёт атакует воздух! А воздух "упирается" в нижнюю часть крыла. Молекулы воздуха стукают по крылу снизу больше, чем сверху, и так создают подъёмную силу. Молекулы-то маленькие, их и не видно, но зато их очень много. Удар одной молекулы ничего не значит, но когда они всем скопом накидываются, то могут поднять в воздух огромный лайнер, много людей и грузов.

Почему мята холодная, а перец горячий

Каждому, кто хоть раз пробовал мятные леденцы или жвачку, знакомо ощущение холода во рту. Но мало кто знает, почему во рту возникает приятный холодок? Известно, что холод мы ощущаем холодовыми рецепторами, которые находятся на коже и слизистых оболочках нашего тела. Если температура опускается ниже определенного уровня, то в мозг посылается нервный импульс, после которого сосуды сужаются, и крови поступает меньше. Однако эти рецепторы реагируют не только на температуру, но и на некоторые вещества, одно из которых содержащийся в мяте ментол. В действительности ментол не охлаждает рот, он лишь создает иллюзию холода. Он делает частично нечувствительными все наши рецепторы, кроме холодовых. А они в свою очередь посылают в мозг нервный импульс, как и при воздействии на них низкой температуры.

А вот красный острый перец, попадая на язык, вызывает «пожар» во рту из-за содержащегося в этой специи вещества капсаицина, стимулирующего чувствительную систему рецепторов тройничного нерва. Больше всего капсаицина находится на внутренних стенках перца. Именно поэтому эффект жжения наступает не сразу после раскусывания перца, а чуть позднее. Соприкасаясь со слизистой оболочкой, даже мельчайшие дозы капсаицина воздействуют на определенные нервные окончания на языке, так называемые С-волокна, реагирующие на температуру или механические и химические раздражители. Сильное жжение уходит, лишь когда острый перец достигает пищевода, в котором находится гораздо меньше С-волокон. Однако при всей своей «огнеопасности» капсаицин скорее полезен, чем вреден, — он стимулирует выделение желудочного сока и улучшает аппетит. Кроме этого, капсаицин, отвечающий за острый вкус и раздражающее действие жгучего перца, вызывает массовую гибель злокачественных клеток благодаря воздействию на митохондрии — органеллы, обеспечивающие клетки энергией.

Почему мухи моют лапки

На самом деле мухи так очищают свои лапки от грязи...

Оказывается, что между коготками каждой лапки располагаются крохотные волоски, напоминающие щетину. На каждом из этих волосков есть малюсенькая присоска, напоминающая диск. Из этого диска выделяется жир, благодаря которому происходит слипание волосков и поверхности, на которой в данный момента находится муха. Это может быть даже стекло. Разумеется, когда муха ползает по различным поверхностям, на липких подушечках и щетинках ее лапок собирается грязь. Чтобы сцепление лапок с поверхностью при ползании не ухудшалось из-за этого, муха регулярно осуществляет "туалет" всех шести лапок, очищая их от налипших частичек мусора. Если обезжирить лапки, тогда двукрылое попросту не сможет сидеть на стекле или любой другой скользкой поверхности.

Почему человек икает?

Наука объясняет процесс так: икота вызывается синхронными сокращениями диафрагмы и межрёберных мышц. То есть организм пытается вдохнуть, но в это время происходит закрытие дыхательных путей надгортанником, который перекрывает поток воздуха: вдох сопровождаются как бы коротким удушьем. А звук икоты, который мы слышим, является следствием резкого закрывания голосовой щели. Чаще всего причиной икоты становится раздражение блуждающего нерва, который проходит из грудной полости в брюшную, протискивается вместе с пищеводом через узкое отверстие в диафрагме.

Почему гремит гром

Оказывается, что водяные пары, образующие облака, накапливают электрические заряды, которые образуют значительную разницу потенциалов между землей и облаками.

Воздух, находящийся между ними, играет своеобразную роль диэлектрика в огромном конденсаторе. Когда электрический заряд становится критическим, возникает молния, которая разряжает облако на землю. И когда происходит разряд - молния ударяет в землю за доли секунды, нагревая воздух на своем пути до температуры в тысячи градусов цельсия. Вибрации воздуха в местах прохождения молнии мы и слышим как гром. А раскатистый звук получается из-за того, что скорость звука не велика, а длина молнии составляет порой несколько километров. Поэтому молния уже давно ударит в землю, а мы только через несколько секунд начнем слышать продолжительный звук грома, доходящий до нас из различных слоев воздуха по пути прохождения молнии.

А вы знаете, что зная время, прошедшее между вспышкой молнии и ударом грома, можно приблизительно определить расстояние, на котором находится гроза. Скорость света на несколько порядков выше скорости звука; ею можно пренебречь и учитывать лишь скорость звука, которая составляет около 330 метров в секунду. То есть, если гром услышали через 3 секунды после удара молнии, то до грозы примерно около километра. Как правило, гром слышен на расстоянии до 15—20 километров, таким образом, если наблюдатель видит молнию, но не слышит грома, то гроза находится на расстоянии более 20 километров.

Почему слезы соленые

Оказывается, все дело в их составе. Приблизительно на 99% слеза состоит из Н2О (воды), а остальное — это неорганические вещества, включая и, конечно, хлорид натрия (соль). Процент содержания соли крайне мал, однако вкус в слезе ярко выражен.

Причины концентрации хлорида натрия еще малоизученны, но общие закономерности уже выведены. Соленость слезы зависит от различных процессов обмена в организме каждого человека. Когда человек плачет, то у него увеличивается работа функций щитовидной железы, а надпочечники начинают усиленно функционировать. В то же время усиливается частота сердцебиения. Таким образом, организм испытывает нагрузку, которая похожа на тяжелую физическую нагрузку. Тогда к хлориду натрия подмешиваются ионы калия и магния, что дает дополнительный горьковатый вкус. Это самые соленые слезы. Эндокринологи утверждают, что такие слезы текут чаще от жалости к себе.

Бывают слезы и с более низким уровнем содержания солей, например у маленьких детей, а также у взрослых, плачущих от радости.

Почему говорят спит как сурок?

Дело в том, что сурок, действительно, чемпион по сну среди зверей, по крайней мере среди тех, что встречаются в России.

Сурок — родич белки, но этот приземистый, коротконогий толстячок совсем не похож на резвую лесную попрыгунью. В отличие от белки, сурок избегает леса и селится, в основном, на открытых степных и холмистых просторах. Здесь он роет норы глубиной 5 и более метров, с несколькими очень длинными ходами в разные стороны. В норе сурок устраивает мягкое, удобное для жилья гнездо.

У сурка есть два основных занятия: еда и сон. Летом он весь день пасется на лугу. Ест в основном выкопанные из земли корешки, клубни и луковицы. Плотно наевшись, заваливается спать в норе. Отоспавшись, продолжает есть. Набив живот до отказа» опять укладывается спать. От подобной жизни — еда, сон, минимум движения — сурок становится таким жирным, что еле ходит. Все реже и неохотнее он показывается наружу, а потом и вовсе укладывается в зимнюю спячку, хотя еще светит осеннее солнце и зеленеет трава.

Зимуют сурки всей семьей: родители и детеныши. Бывает, присоединяются соседи. Все вместе углубляют нору, устилают ее до потолка свежим сухим сеном, мелкой соломкой. Затем плотно забивают землей все входы в нору, зарываются в мягкую подстилку и, тесно прижавшись друг к другу, засыпают.

Кое-где сурки спят непрерывно 7-8, а на Камчатке — до 9 месяцев в году. Накопленных за лето запасов подкожного жира хватает на все это время. Зверек спит настолько крепко, что его можно брать на руки, тормошить — он не проснется.

Будет ли жить карась, если река промерзнет до дна?

Устойчивый к неблагоприятным условиям среды. Карась обладает большой живучестью. Он приспособлен к пересыханию водоемов, и долгое время может обходиться без воды, зарываясь в ил и впадая в спячку до тех пор, пока водоем снова не заполнится водой. Также, карась может перезимовать зиму в полностью замерзшем водоеме. Он замерзает во льду, и как только наступает тепло, лед тает, и карась снова оживает.

Почему у ящериц отпадает хвост?

Когда ящерка отбрасывает хвост, она становиться маленькой и беззащитной, поэтому сразу скатывается на несколько позиций вниз. Пока хвост не восстановиться, с ней почти не будут считаться сородичи.

Запасы жира впрок накапливаются тоже в хвосте, они служат питанием для рептилий в сезонную бескормицу, поэтому потеряв хвост, животное может заболеть, или просто умереть от голода. Некоторые виды пресмыкающихся, потеряв хвост, дожидаются, когда враг уйдёт с поля боя, и возвращаются за ним. Пополняя запасы жизненной энергии, животное съедает свой собственный сброшенный хвост.

В минуты опасности ящерицы могут сбросить хвост, но сделать это они могут всего лишь раз в жизни. Дело в том, что в хвосте расположены специальные позвонки. Испуганное животное начинает резко сокращать мышцы хвоста и позвонки легко разрываются. Почему хвост сбрасывается в минуты самой большой опасности для жизни ящерки? Потому что это - отвлекающий маневр. Отпавший хвост продолжает шевелиться и судорожно сокращаться. Все внимание врага переключается на это действие, поэтому юркая ящерка успевает ретироваться с поля боя, правда уже без хвоста.

Это событие всегда сопровождается для рептилии стрессом и является достаточно большим вредом здоровью, поэтому всегда животное старается отбросить только самый маленький кончик, который через месяц начинает отрастать. У взрослых особей восстановление занимает более длительный период, до года.

Какого животного боятся слоны?

В общественном мнении устойчиво закрепилось информация о том, что слоны больше всего боятся мышей. При этом досужими «знатоками» утверждается, что причиной такой боязни является якобы перегрызание мышами межпальцевых перепонок у слонов, а обладающие наиболее развитым воображением «специалисты» считают, что мыши могут забираться в хобот слона и доводить его таким образом до удушья.

Слушая такие «умозаключения» остается только удивляться буйной фантазии и некомпетентности подобных «знатоков». В некоторых зоопарках решили проверить опытным путем отношение слонов к мышиному племени и убедились, что слоны не испытывали перед мышами ни малейшего страха, а наоборот обнюхивали их своими хоботами. А если в загон к слонам запускали кроликов или такс, то слоны в испуге отступали, начиная их забрасывать издали камнями и песком, топая при этом передними ногами. Но самым страшным врагом для слонов, перед которым они бежали прочь целыми стадами оказалась африканская медоносная пчела. При воспроизведении в саванне рядом со стадом слонов записи жужжания разъяренной пчелы, слоны уже через десять секунд мчались куда глаза глядят.

Какая лошадь самая маленькая?

Одна из самых маленьких пород лошадей в мире - фалабелла. Нередко фалабелла относят к пони, однако это в корне не верно. При весе до шестидесяти килограмм, рост их варьирует от сорока до семидесяти пяти сантиметров. Этих лошадок выращивают в Ленинградской области и в Аргентине на ферме Фалабелло, где собственно и была выведена данная мини-порода. Внешне фалабелла напоминают арабских скакунов, разница только в размерах.

Ещё одна миниатюрная порода – Пинто. Лошадка настолько мала, что не может выдержать даже школьника младших классов. Есть интересная особенность данной породы – размеры её представителей постепенно уменьшаются. Даже при искусственном скрещивании маленькой «мамы» и обычного «папы» на свет появляются миниатюрные лошадки, похожие на «маму». К маленьким лошадям относят и выведенную путём селекции, направленной на значительное уменьшение роста, породу мини-аппалуза. Рост в холке – от семидесяти сантиметров до одного метра, их экстерьер типичен для верховой лошади. В России эта порода относится к экзотической, а вот в Европе и Америке она является достаточно популярной.

Самая маленькая лошадь по версии книги рекордов Гиннеса Книга рекордов Гиннеса признала самой маленькой лошадью в 2006-ом году мини-лошадь по имени Тумбелина. Титул принадлежал этой крошке до 2010-го года. Сейчас её рост – сорок три сантиметра, а вес – двадцать шесть килограмм. На сегодняшний день за звание самого маленького представителя среди мини-лошадей борются лошадка Белла и ещё растущий жеребёнок Эйнштейн. Тумбелина тоже остаётся в тройке претендентов на первенство.

Самой же маленькой среди мини-лошадей по сей день остаётся лошадка породы фалабелло, которая родилась в 1975-ом году. Рекордсменку назвали Литтл Памкин. Её вес составлял менее десяти килограмм при росте около тридцати пяти сантиметров.

Почему морские коровы называются коровами?

Много лет назад у далеких, никому не ведомых островов в Тихом океане потерпел крушение русский корабль. Моряки спаслись, но им угрожала голодная смерть. И тут они увидели, что у берегов целыми стадами плавают огромные морские животные, похожие на небольших китов. Они были мирные и настолько доверчивые, что позволяли трогать себя руками. Питались они водорослями, и моряки назвали их морскими коровами.