Статья

Использование современных инновационных технологий на уроках истории и обществознания

|

| Станченко Евгения Николаевна – учитель истории и обществознания МКОУ Воронцовская СОШ Павловского муниципального района Воронежской области |

|

|

|

2015 год

«...надо предпочесть того педагога, который идет новыми путями.

Каждое слово его, каждый поступок его несет на себе печать незабываемой новизны.

Это отличие создает зовущую мысль.

Не подражатель, не толкователь, но мощный каменщик новых руд.

Нужно принять за основания зов новизны»

Л. С. Выготский

Авторы концепции новых федеральных образовательных стандартов отмечают, что «в начале XXI в. мир вступил в период глобальных изменений цивилизационного масштаба. Переход к постиндустриальному обществу резко ускорил процессы глобализации, усилил взаимозависимость стран и культур, активизировал международную кооперацию и разделение труда. Новой нормой становится жизнь в постоянно изменяющихся условиях, что требует умения решать постоянно возникающие новые, нестандартные проблемы; жизнь в условиях поликультурного общества, выдвигающая повышенные требования к коммуникационному взаимодействию и сотрудничеству, толерантности…». История, основанная на фактах, событиях, оценках, представляет богатую картину социально-экономического, культурно-нравственного, коммуникативного опыта людей. И поэтому призвана способствовать формированию и воспитанию личности ориентированной в потоке социальной информации, умеющей видеть и творчески решать проблемы, взаимодействуя с другими людьми, активно применять полученные знания и умения в жизни, направленные в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному государству.

За основу реализации стандартов второго поколения, авторами был взят системно-деятельностный подход, так как его основной принцип заключается именно в том, что ученик, получает знания не в готовом виде, а добывает их сам, как и требуют стандарты. И свою задачу как учителя истории я вижу в создании методической системы основанной на данном образовательном подходе.

В 2013-2014 учебном году наша школа стала пилотной по реализации ФГОС в 5 классах. И основной из главных задач учителя стала организация учебной деятельности таким образом, чтобы у учащихся сформировались потребности в осуществлении творческого преобразования учебного материала с целью овладения новыми знаниями и «Единственный путь, ведущий к знанию – это деятельность» Б. Шоу.

При решении этой задачи мне нужно было решить две проблемы. Во-первых, помочь овладеть учащимся универсальными учебными действиями и во-вторых, пересмотреть свою роль на уроке. Сделать это можно было, лишь изучив и реализовав новые педагогические технологии.

Если раньше педагогу, работающему в традиционной системе, достаточно владеть педагогической техникой, т.е. системой обучающих умений, позволяющих ему осуществлять учебно-воспитательную деятельность на профессиональном уровне и добиваться более или менее успешного обучения, то для перехода в инновационный режим определяющей для меня стала моя готовность к инновациям. Под готовностью к инновационной деятельности я понимаю совокупность качеств педагога, определяющих его направленность на совершенствование собственной педагогической деятельности, а также его способность выявлять актуальные проблемы образования, находить и реализовать эффективные способы их решения.

Я считаю, что профессиональная деятельность педагога неполноценна, если она строится только на воспроизводство однажды усвоенных методов работы, если в ней не используются объективно существующие возможности для достижения более высоких результатов образования, если она не способствует развитию личности самого педагога. Без творчества нет педагога-мастера.

Конечно, характер инновационной деятельности педагога зависит и от существующих в конкретном образовательном учреждении условий, но прежде всего от уровня его личностной готовности к этой деятельности.

Освоение новых требований к реализации ФГОС…

Что это значит для меня как педагога?

Готовность к инновационной деятельности в современных условиях – одно из важнейших качеств, без наличия которого достичь высокого уровня педагогического мастерства в условиях введения и реализации ФГОС просто невозможно.

Почему инновационный подход к обучению стал обязательной составляющей профессионализма современного учителя? По очевидной причине: современные дети так быстро меняются, что учить их по-старому просто не получится. Повседневная школьная жизнь вынуждает искать и находить новые приёмы, технологии, методики, чтобы быть понятым и принятым современными школьниками. Мир, в котором предстоит жить нашим детям, меняется в четыре раза быстрее, чем наши школы. Учителю стало просто не выжить без участия в инновациях.

Высокие достижения педагога в учебной деятельности являются фактором, существенно развивающим личность. Занимаясь инновационной деятельностью, развивая инновационную активность, создавая что-то значительное, новое, достойное внимания, педагог и сам растет, поскольку «в творческих, доблестных делах человека — важнейший источник его роста».

Нельзя научить ребенка учиться, не ставя его в активную позицию. Просто лекциями и пересказыванием учебника не обойтись… В связи с этим на смену отдельным формам и методам активного обучения приходят целостные образовательные технологии деятельностного типа. Для себя я открыла три технологии, которые положила в основу своего урока. Я ни в коем случае не претендую на авторство этих технология, но и в чисто готовом виде их не использую – что-то приходится менять для конкретного класса и конкретного урока:

Технология проблемно-диалогического обучения;

Технология продуктивного чтения;

Технология оценивания образовательных достижений.

Проблемно-диалогическая технология дает развернутый ответ на вопрос, как учить, чтобы ученики ставили и решали проблемы. В словосочетании «проблемный диалог» первое слово означает, что на уроке изучения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск ее решения.

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования.

Поиск решения – этап формулирования нового знания.

Слово «диалог» означает, что постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Различают два вида диалога: побуждающий и подводящий.

Побуждающий диалог состоит из отдельных стимулирующих реплик, которые помогают ученику работать по-настоящему творчески. На этапе постановки проблемы этот диалог применяется для того, чтобы ученики осознали противоречие, заложенное в проблемной ситуации, и сформулировали проблему. На этапе поиска решения учитель побуждает учеников выдвинуть и проверить гипотезы, т.е. обеспечивает «открытие» знаний путем проб и ошибок.

Подводящий диалог представляет собой систему вопросов и заданий, которая активизирует и, соответственно, развивает логическое мышление учеников. На этапе постановки проблемы учитель пошагово подводит учеников к формулированию темы. На этапе поиска решения он выстраивает логическую цепочку умозаключений, ведущих к новому знанию.

Таким образом, проблемно-диалогическое обучение – это тип обучения, обеспечивающий творческое усвоение знаний учащимися посредством специально организованного учителем диалога. Учитель сначала в побуждающем или подводящем диалоге помогает ученикам поставить учебную проблему, т.е. сформулировать тему урока или вопрос для исследования, тем самым вызывая у школьников интерес к новому материалу, формируя познавательную мотивацию. Затем посредством побуждающего или подводящего диалога учитель организует поиск решения, или «открытие» нового знания. При этом достигается подлинное понимание учениками материала, ибо нельзя не понимать то, до чего додумался сам.

В отличие от этого традиционное обучение – это тип обучения, обеспечивающий репродуктивное усвоение знаний, умений и навыков. При этом постановка проблемы сводится к сообщению учителем темы урока; поиск решения редуцирован до изложения готового знания, что не гарантирует его понимания большинством класса.

Центральную часть технологии составляет характеристика проблемно-диалогических методов обучения.

Классификация методов обучения (методов введения знаний)

| Методы | Проблемно-диалогические | Традиционные |

| Постановка проблемы | Побуждающий от проблемной ситуации диалог | Подводящий к теме диалог | Сообщение темы |

| Поиск решения | Побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог | Подводящий к знанию диалог | Сообщение знания |

В рамках технологии разработаны приемы создания проблемной ситуации и для каждого прописан текст диалога, описаны способы реагирования учителя на предлагаемые учениками формулировки учебной проблемы; установлена предметная специфика приемов создания проблемной ситуации.

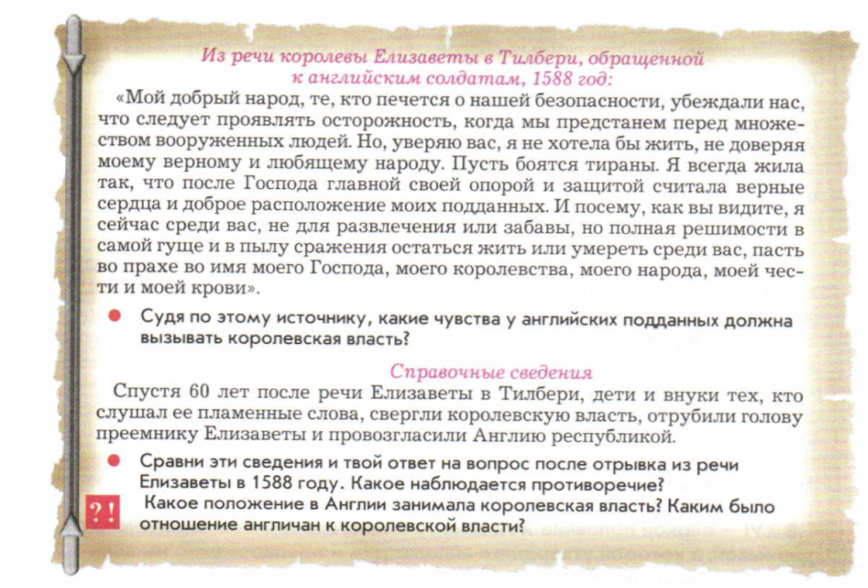

Для себя я выбрала постановку проблемной ситуации с одновременным предъявлением двух противоречивых фактов (теорий, мнений), после чего произношу следующие реплики побуждающего диалога: «Что вас удивило? Какое противоречие наблюдается? Какой возникает вопрос?»

Также я взяла на вооружение диалог, побуждающий учеников к выдвижению и проверке гипотез.

Однако реальный урок – это не только методы, но еще формы и средства обучения. Я считаю что уместно будет связать проблемно-диалогические методы с формами обучения: групповой, парной, фронтальной.

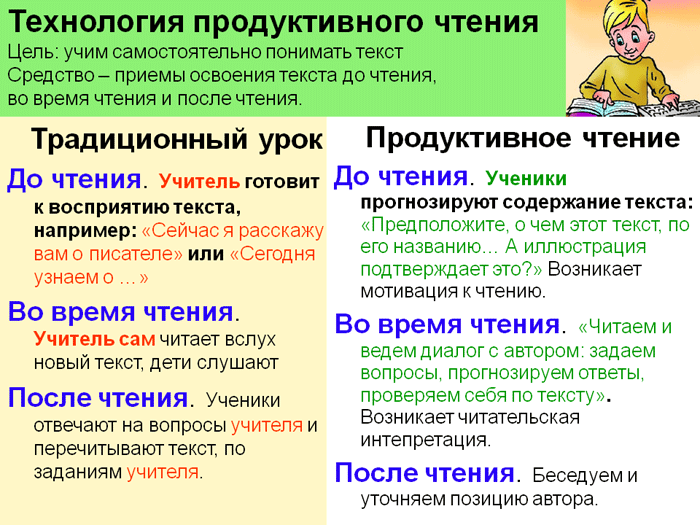

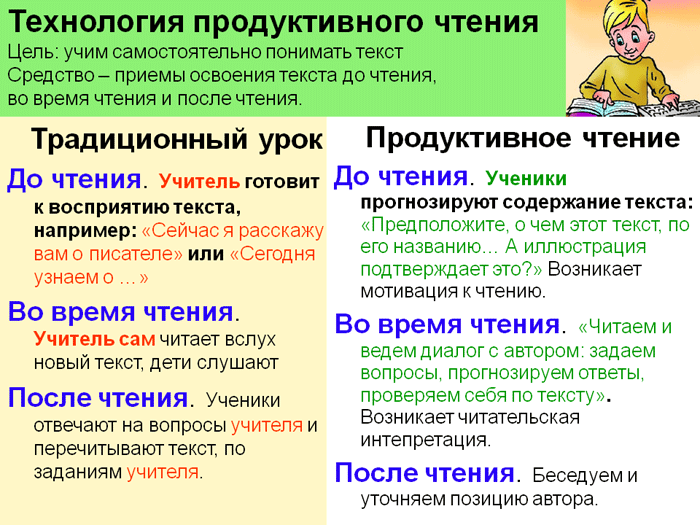

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счет овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения и поэтому является универсальной, может быть применима на любом предметном содержании и любой ступени. Сама технология включает в себя 3 этапа работы с текстом.

I этап. Работа с текстом до чтения.

Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, предшествующей тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт.

Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, эмоциональной, психологической) готовности учащихся к работе.

II этап. Работа с текстом во время чтения

Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе или чтение-слушание, или комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями учащихся. Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации первичных впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя). Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста.

Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его отдельных фрагментов). Анализ текста (приемы: диалог с автором через текст, комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и проч.). Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части.

Беседа по содержанию текста. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих вопросов. Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста.

Выразительное чтение.

III этап. Работа с текстом после чтения

Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с авторской позицией. Выявление и формулирование основной идеи текста или совокупности его главных смыслов.

Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с материалами учебника, дополнительными источниками.

Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения художника с читательским представлением.

Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной формы).

Данная технология направлена на формирование коммуникативных УУД, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника, в данном случае автора, умение осознанно читать вслух и про себя тексты художественные и учебные.

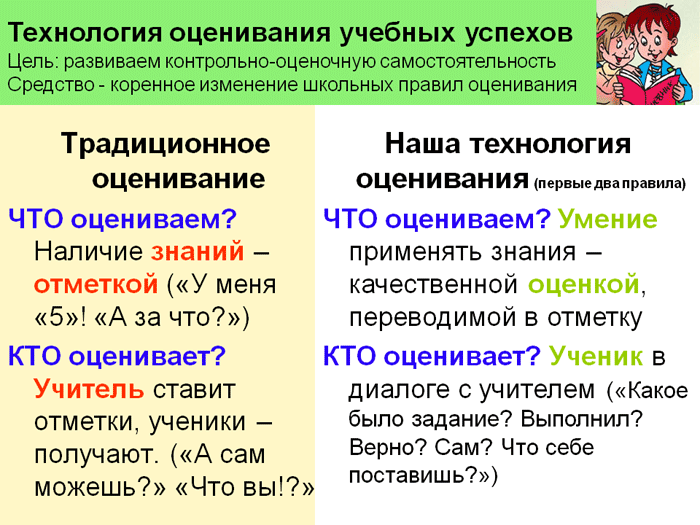

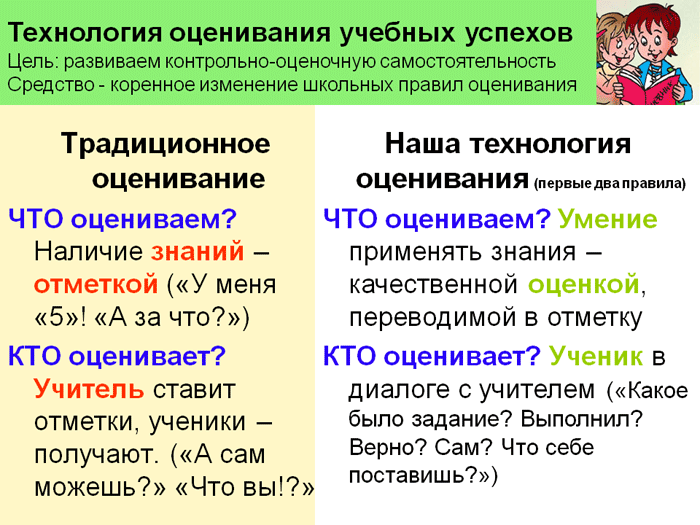

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) позволяет формировать у учащихся умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки. Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика.

ЧТО ОЦЕНИВАТЬ, А ЗА ЧТО СТАВИТЬ ОТМЕТКИ?

1-е правило: «Отличие оценки и отметки»:

Оцениваться может все!

| Оценка - это словесная характеристика результатов действия («молодец», «оригинально», «а вот здесь не точно, потому что…») | Отметка – это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой системы (цифровой балл в любой шкале, любые другие цветовые, знаковые шкалы) |

| - можно давать любому действию ученика (особенно успешному): удачная мысль в диалоге, односложный ответ на репродуктивный вопрос и т.д. | – ставиться только за решение продуктивной учебной задачи, в ходе которой ученик осмысливал цель и условия задания, осуществлял действия по поиску решения (хотя бы одно умение по использованию знаний), получал и представлял результат. |

КТО ОЦЕНИВАЕТ?

2-е правило: «Самооценка».

Оценку определяют учитель и ученик сообща!

| Если оценивание проводится сразу, после того как ученик изложил свое решение (например, устный ответ на уроке), то учитель и ученик определяют оценку и (если требуется - отметку) в диалоге (кратком или развернутом). | Если оценивание проводится после сдачи письменного решения учителю (например, проверочная работа), то ученик имеет право аргументировано оспорить выставленную ему отметку, опять же в диалоге с учителем определяя оценку своей работе. |

КОГДА МОЖНО ОПРЕДЕЛЯТЬ ОТМЕТКУ?

3-е правило: «Одна задача – одна отметка».

За каждую учебную задачу или группу заданий-задач, показывающую овладение отдельным умением, определяется и, по возможности, ставится своя отдельная отметка. Ставить среднюю отметку за урок или за всю проверочную работу (из разных заданий) – бессмысленно, так как в ходе решения разных задач урока или проверочной работы ученик демонстрировал разные умения, по каждому из которых – разные уровни своей готовности. При усреднении отметки все эти различия исчезают. Если часть заданий выполнена блестяще, а часть – не выполнена, то при усредненной отметке ученик лишается переживания успеха, а учитель (отдав работу ученику, забыв содержание урока) – лишается информации о том какие именно типы заданий вызвали у ученика сложность, над чем с ним еще необходимо поработать.

ГДЕ ОТМЕЧАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ?

4-е правило: «Таблица требований» (приложение1).

Отметка (в баллах успешности) выставляется в таблицу требований в графу того умения, которое было основным в ходе решения конкретной задачи. Если, решая задачу, ученик демонстрировал несколько умений, то из них надо выбрать то, которое было главным (без которого конечный результат решение было бы невозможно получить).

КОГДА МОЖНО И КОГДА НУЖНО СТАВИТЬ ОТМЕТКУ?

5-е правило: «Право отказа от отметки и право пересдач».

Правило состоит из двух частей:

1) Действия при текущем контроле – то, что осуществляется на каждом уроке (опрос, проверка домашнего задания, участие учеников в открытии новых знаний и т.д.)

2) Действия при тематическом и итоговом контроле. Тематический контроль – это письменные проверочные работы по итогам небольшой темы. Итоговый контроль – это письменные контрольные работы по итогам группы тем одной четверти, триместра, полугодия, года.

Возможные исключения из правила «отказа от отметки»:

1) Если на этапе актуализации любого урока даются задания по давно изученным темам (по которым уже прошли большие проверочные работы), тогда право отказа от отметки не действует. Однако учителю необходим заранее, до того как дать задание ученикам, предупредить, что это давно изученный материал и права отказаться от отметки у вас не будет.

2) Если проводится урок обобщения по давно изученным темам (проверочные по которым уже прошли), то правило отказа от отметки так же не действует (ученики должны знать об этом заранее).

За задания, решенные в ходе проверочных работ по итогам темы и контрольных работа по итогам группы тем, примерно соответствующей одной четверти учебного года, отметки ставятся всем ученикам. В таблице требований они отличаются от текущих отметок, тем, что обводятся в кружок. Это своеобразный «зачет», который нельзя обойти. Данные задания показывают обученность, как ученик овладел умениями по использованию знаний, необходимыми в данной теме.

ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ?

6-е правило: «Уровни успешности».

Решение задачи оценивается по признакам уровней успешности. На основании продемонстрированного уровня выставляется отметка в одной из трех шкал (выбранной учителем):

- 6-балльная шкала «баллов успешности», специально разработанная под уровни успешности

- 5-балльная шкала «традиционных отметок» – соотнесенная с уровнями успешности

- 10-балльная шкала – соотнесенная с уровнями успешности

(возможно использование и других шкал, если они соотнесены с качественными уровнями успешности)

| Уровни успешности | 6-балльная шкала | 5-балльная | 10-балльная |

| Не достигнут Необходимый уровень Не решена типовая, много раз отработанная задача | 0 или пустой кружок в таблице требований | «2» -неудовлетворительно | 1 |

| Необходимый уровень («хорошо») Решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где требовались отработанные умения и давно изученные знания. | 1 балл успешности - Частично успешное решение (с незначительной – не влияющей на результат - ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент решения) | «3» -удовлетворительно | 2 – при минимуме знаний 3 – при минимуме знаний с частичным усвоением 4 –достаточные знания с частичным усвоением |

| 2 балла успешности - Полностью успешное решение (без ошибок и полностью самостоятельно) | «4» - хорошо | 5 –полное освоение |

| Программный уровень («отлично») Решение нестандартной задачи, где потребовалось - либо применить новые, изучаемые в данные момент, знания, - либо старые знания и умения, но в новой непривычной ситуации | 3 балла успешности - Частично успешное решение (с незначительной ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент решения) | «4+» - приближается к отлично | 6 – с незначительной ошибкой и помощью 7 – либо с ошибкой, либо с помощью |

| 4 балла успешности - Полностью успешное решение (без ошибок и полностью самостоятельно) | «5» - отлично | 8 |

| !!! Следующий уровень особый – необязательный для учеников, фиксирующий их исключительные успехи |

| Максимальный уровень («превосходно») Решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», потребовавшей - либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, - либо новые самостоятельно усвоенные умения | 5 баллов успешности - Частично успешное решение (с незначительной ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент решения) | «5+» или «5 и 5» - превосходно | 9 |

| 6 баллов успешности - Полностью успешное решение (без ошибок и полностью самостоятельно)

| 10

|

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ИТОГОВУЮ ОТМЕТКУ?

7-е правило: «Итоговая оценка и итоговая отметка».

Итоговые оценки и отметка определяются не за число уроков четверти, а за учебный модуль – дидактически цельную завершенную часть учебного материала (группу тем), который изучали большую часть четверти. Таким образом, итоговую оценку и отметку нужно начинать высчитывать тогда, когда закрыта завершен учебный модуль в данной четверти (полугодии). Проведена проверочная работа.

Итоговая отметка – это показатель уровня обученности, который ученик продемонстрировал в данном учебном модуле – группе тем (четверти, полугодия, года). Он высчитывается по таблице требований как среднеарифметическое текущих отметок, выставленных с согласия ученика, и обязательных отметок за проверочные и контрольные работы с учетом их возможной пересдачи. Если учитель использовал не пятибалльную шкалу, полученное среднее арифметическое (при необходимости) переводится для выставления в официальный журнал.

С точки зрения развивающего обучения лучше как можно реже выводить среднеарифметическую итоговую отметку, так как при усреднении исчезают показатели индивидуальной образовательной траектории каждого ученика.

Соотношение баллов успешности и традиционных отметок

| Качественная оценка | Отметка – баллы успешности (б.у.) | Пятибалльная отметка |

| Не достигнут даже необходимый уровень | Пустой кружок – обязательное задание, которое так и не удалось сделать. | 2 (не удовлетворительно) Возможность исправить! |

| Необходимый уровень | 1 б.у. – частичное освоение | 3 (удовлетворительно) Право исправить! |

| | 2 б.у. – полное освоение | 4 (хорошо) Право изменить! |

| Программный уровень | 3 б.у. – частичное освоение | 4 + (близко к отлично) Право изменить! |

| | 4 б.у. – полное освоение | 5 (отлично) |

| Максимальный уровень | 5 б.у. – приближение к максимальный уровню | 5+ или 5 и 5 (превосходно) |

| | 6 б.у. – выход на максимальный уровень | 5+ или 5 и 5 (превосходно) |

В связи с изучением и реализацией инновационных педагогических технологий изменилась и структура урока. Традиционный урок сравним с театральными подмостками, где учитель - это и режиссёр, и главный герой. А новые стандарты требуют, чтобы учитель ушел со сцены, но при этом остался талантливым режиссером, на уроке которого каждый ученик, реализовал свои возможности исходя из своих способностей.

Что же я изменила в структуре своих уроков?

I этап урока. Создание проблемной ситуации. Формулирование проблемы: например, на урок «Цивилизация Древнего Рима» учащиеся формулируют проблемный вопрос урока «Древний Рим – это особая цивилизация или часть древнегреческой?».

II этап урока. Выдвижение версий и гипотез. Версии учащихся: ребята отвечают на вопрос учителя: «Какие версии, предположения у вас возникают в связи с данным вопросом?».

Например:

1. Особая цивилизация.

2. Часть древнегреческой цивилизации.

3. Римская цивилизация в чём-то особая, а в чём-то похожа на Древнюю Грецию.

Принципиально важно, что ребенок индивидуально выбирает одну из версий или работает в паре с соседом или в группе.

III этап урока. Актуализация знаний.

Планирование деятельности: Учитель: «Давайте с вами вспомним, что мы уже знаем по этой проблеме?». Главное, что учащийся понимает, что параграфы в учебнике это не отдельная информация, которую можно пропустить или прочитать и забыть, а система знаний и навыков, необходимых для дальнейшего исторического познания мира и личного успеха. И приходится готовиться к каждому уроку, иначе не сможешь хорошо выполнять работу на данном этапе урока. То есть мы не домашнюю тему проверяем, а все полученные знания и умения главы или раздела, необходимые ученику для частичного решения новой проблемы.

Методы различны: тест, прием «да-нет», работа с историческим источником, исправить ошибки в тексте, вставить пропущенные слова в тексте, работа с фрагментом фильма, решить кроссворд и так далее. Или побуждающий диалог (вопросы, на которые возможны разные правильные варианты ответа, что позволяет развивать творческие способности учащихся), либо подводящий диалог (цепочка вытекающих один из другого вопроса, правильный ответ на каждый из которых запрограммирован в самом вопросе, что способствует развитию логики).

Формы проверки также могут быть различны: самоконтроль (когда учащийся сам проверяет свою работу), взаимоконтроль (проверяют друг у друга соседи по парте) или контроль (выполнили и сдали учителю на проверку), все зависит от методической цели учителя.

IV этап. Поиск решения проблемы: 4-й этап урока предполагает открытие нового знания. При этом принципиально важно чередовать индивидуальную, парную, групповую формы работы с общей беседой. Например, индивидуальная форма работы использовалась на уроке «Греко-персидские войны». Независимо от выбранной версии, все обучающиеся выполнили задание: «Чтобы не заблудится во времени и пространстве, заполните хронологическую таблицу «Основные события греко-персидских войн» (учащиеся добывают информацию из текста и карты и преобразуют информацию в таблицу). Например, парная работа использовалась на уроке «Расцвет Греции и величие Афин» учащимся предлагалось, используя текст учебника разгадать кроссворд. А групповая, например, использовалась на уроке-путешествие «Столица искусств Эллады», где группы выполняли одинаковые задания, но искали ключи для решения своей версии.

V этап. Выражение решения. Применение нового знания. На этом этапе делается

вывод по проблеме, производится оценивание (используя самоанализ, самооценку), взаимное оценивание.

Учитель спрашивает:

– Какой ответ на основной вопрос урока мы можем дать?

– Чьи версии подтвердились?

– Как вы оцениваете свою работу?

– Используя свои новые знания, выполните задание (дается задание на продуктивное применение знаний). Например, на уроке «Древнегреческий театр» - «Чем отличается современный театр от древнегреческого? Назовите не менее пяти отличий».

VI этап. Рефлексия

VII этап. Дифференцированное домашнее задание: ответьте письменно на вопрос «Почему Эсхила считают отцом греческой трагедии и всего греческого театра?», параграф, сообщение и т.д.

В заключение хочется вспомнить слова знаменитого ученого А.Энштейна «Образование есть то, что остается после того, как забывается все, чему нас учили». В современных условиях задача учителя – показать ученику путь к познанию, научить его учиться. Поэтому приоритетным направлением новых образовательных стандартов и начального, и основного образования является задача формирования не только предметных теоретических знаний, но и формирование универсальных учебных действий как один из путей повышения качества образования. Не нужно пугаться изменений в привычных образовательных и педагогических подходах, их подсказывает нам с вами жизнь и здравый смысл, если, конечно, мы не безразличны к судьбе наших учеников.

Я считаю, что для обеспечения условий успешного внедрения инновационных педагогических технологий в практику каждому учителю необходимо: повышать свою педагогическую квалификацию; вносить соответствующие коррективы в систему собственной работы; разрабатывать учебно-методическое обеспечение по каждому предмету.

ПРИЛОЖЕНИЕ1

Таблица требований по курсу «ИСТОРИЯ» 7 А класс 2 четверть 2015 – 2016 учебный год

Тема (темы):_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

|

Умения

Ученики

| 1-я ЛИНИЯ РАЗВИТИЯ — умения объяснять разнообразие современного мира, связывая различные исторические факты и понятия в целостную картину | 2-я ЛИНИЯ РАЗВИТИЯ — умение рассматривать общественные процессы в развитии (открытое историческое мышление) | 3-я ЛИНИЯ РАЗВИТИЯ — нравственное самоопределение | 4-я ЛИНИЯ РАЗВИТИЯ — гражданско-патриотическое самоопределение | Среднее арифмети-ческое баллов

|

| Определять по датам век, этапы, место события и т.д. | Разделять целое на части, выявлять главное, обобщать | Группиро-вать (не по хронологии) | Сравнивать | Выявлять варианты причин и следствий, логическую последовательность | Представлять мотивы поступков людей прошедших эпох | При оценке исторических явлений выявлять гуманистические нравственные ценности | Определять и объяснять свои оценки исторических явлений, событий | Толерантно определять своё отношение к иным позициям |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица требований по курсу «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 7 А класс 2 четверть 2015 – 2016 учебный год

Тема (темы): ________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

|

Умения

Ученики | 1-я ЛИНИЯ РАЗВИТИЯ — умение понимать связи между людьми в обществе

| 2-я ЛИНИЯ РАЗВИТИЯ — умение занимать свою позицию в обществе

| 3-я ЛИНИЯ РАЗВИТИЯ — умение действовать в рамках закона и нравственных норм | Среднее арифме-тическое баллов |

| Добывать и критически оценивать поступающую обществоведческую информацию

| Систематизировать информацию и представлять её в виде текста, таблицы, схемы и т.п. | Выделять главное и обобщать | Группировать факты, явления, понятия | Сравнивать факты, явления, понятия | Устанавливать причинно-следственные связи | Определять и объяснять другим людям своё отношение к общественным нормам

| Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за свои поступки

| Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты | Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ3

Технологическая карта урока

Урок № 10.

§ 9. Англия под властью Тюдоров

Цели урока:

Познавательная: группировать факты, явления, которые способствовали и которые мешали развитию капиталистических черт в Англии

Развивающая: выделять причины английской революции.

Воспитательная: оценить личные качества и деятельность Елизаветы I.

Обязательный минимум:

Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, абсолютный монарх и парламент.

ХОД УРОКА

План урока:

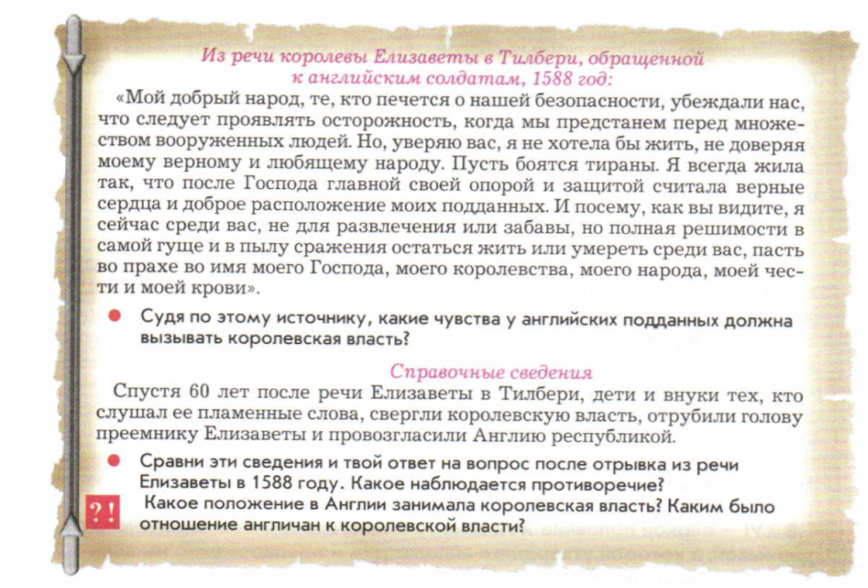

I. Проблема урока: Какое положение в Англии занимала королевская власть? Каким было отношение англичан к королевской власти?

II. Поиск решения проблемы:

1. Изменения в Англии

Примерный вывод по проблеме: во второй половине XVI века в Англии сохраняются признаки аграрного общества и феодальные порядки, но при этом начинают развиваться капиталистические отношения.

2. Английский абсолютизм

Примерный вывод по проблеме: в правление династии Тюдоров в Англии утвердился особый вариант абсолютизма, при котором сохранялся сословно-представительный парламент.

3. Борьба за положение великой державы

Примерный вывод по проблеме: при Елизавете I Англия стала одним из лидеров протестантской Европы.

4. Путь Англии к революции

Примерный вывод по проблеме: в начале XVI в. действия английских королей вызывали недовольство большинства населения

Примерный вывод по проблеме урока:

В XVI – первой половине XVII века Англия стала великой европейской державой, в которой утвердился абсолютизм и одновременно накапливались причины для начала революции.

| Этапы урока | Действия учителя | Действия учеников | Формирование УУД, технология оценивания |

| I. Создание проблемной ситуации. Формулирование проблемы. | – Сегодня мы начинаем подробно изучать новую историю Англии – страны, в которой (в отличие от других европейских стран) до сих пор главой государства является король или королева. Давайте ознакомимся с тем, как строились отношения английского монарха и его подданных более 400 лет назад. На с. 116. прочитайте отрывок из речи королевы Елизаветы в 1588 году перед битвой с непобедимой армадой испанских кораблей.

– Выделите слова, фразы, которыми Елизавета характеризует своё отношение к своим подданным.

– Каким было отношение англичан к королевской власти?

– А теперь ниже прочитайте справочные сведения о том, как в XVII веке относились к монархии дети и внуки тех, кто слушал королеву Елизавету в 1588 году. – Как изменилось отношение англичан к королевской власти, к монархии?

– Какое противоречие вы заметили?

– Какой возникает вопрос?

|

– «мой добрый народ»; – «верный и любящий народ»; – «верные сердца и доброе расположение моих подданных»; – готова умереть ради моего народа.

– Поданные должны были испытывать чувства любви и уважения.

– Они уничтожили монархию, свергли короля.

– В XVI веке монархию уважали, а в XVII – уничтожили!

– Какое положение в Англии занимала королевская власть? Каким было отношение англичан к королевской власти?

| Регулятивные УУД 1. Определять цель, проблему в учебной деятельности. 2. Выдвигать версии. 3. Планировать деятельность в учебной ситуации. 4. Оценивать степень и способы достижения цели в учебной ситуации.

Познавательные УУД 1. Находить достоверную информацию в разных источниках (тексты учебника, схемы). 2. Анализировать (выделять главное). 3. Определять понятия. 4. Обобщать, делать выводы. 5. Выделять причины и следствия. 6. Представлять информацию в разных формах (схема, таблица).

Коммуникативные УУД 1. Излагать своё мнение, аргументируя его. 3. Создавать устные и письменные тексты. 4. Использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения. Личностные УУД 1. Оценивать свои и чужие поступки.

|

| II. Версии.

| – Какие будут гипотезы, предположения? | Принимаются любые версии и предположения. |

| III. Актуализация знаний. | – Какие имеющиеся у нас знания пригодятся для решения нашей новой проблемы (почему англичане потеряли уважение к монархии)?

Далее учитель в любой удобной ему форме предлагает вспомнить значение ключевых понятий: 1. аграрное общество и признаки его разрушения; 2. феодальные и капиталистические отношения; 3. абсолютная монархия и парламент; 4. Реформация и революция. А) Во фронтальном диалоге (быстро, но участвуют не все). Б) Индивидуальные письменные задания с фронтальной проверкой (дольше, но включён весь класс).

| Можно ожидать от детей следующих предположений: + что такое монархия, король, парламент? + как начало Нового времени влияло на жизнь европейских стран?

Ученики (опираясь на домашнее задание – вопросы перед параграфом) вспоминают значение ключевых понятий.

|

| IV. Планирование деятельности. | – Какие знания необходимо получить, чтобы ответить на вопрос?

| 1. В каких условиях жила Англия в XVI–XVII века? 2.Чем монархия XVI века отличалась от монархии XVII века?

|

| V. Поиск решения проблемы (открытие нового знания). | 1. Англия при первых Тюдорах

– Используя текст первого пункта вашего параграфа, определите, характерные черты политического и экономического развития в Англии. Ответ оформите в таблицу (см. ниже)

– Как мы можем ответить на основной вопрос урока?

|

– В Англии быстрыми темпами шло разрушение аграрного общества, становление черт капитализма. Многие (разорившиеся крестьяне, родовая знать) были недовольны этим. В этих условиях власть могла легко потерять доверие озлобленных людей. |

| Таблица для работы учеников: | Экономическое развитие | Политическое развитие | Появились «новые дворяне» Огораживание Растёт число мануфактур Рост городского населения | Высшая власть принадлежит королю и парламенту |

|

|

|

2. Правление Генриха VIII – Переходим ко второму пункту нашего плана. Чтобы понять, почему англичане потеряли уважение к монархии, определим по схеме на с. 112, что за монархия сложилась в Англии в первой половине XVI века при короле Генрихе VIII Тюдоре.

Далее фронтальный подводящий диалог по схеме: – Какую монархию можно считать абсолютной?

– Король в Англии обладает какой властью?

– Но в то же время существует парламент – что это?

– В какой власти участвует парламент?

– Значит, власть монарха ограничена парламентом, подданными, она не абсолютная?

– Значит, при Генрихе сложилась абсолютная монархия, но в чём её особенность?

– Как вы можете охарактеризовать правление Елизаветы I? Своё мнение подтвердите фактами.

– Какой вывод мы можем сделать по проблеме урока?

3. Внешняя политика Елизаветы и превращение Англии в морскую державу (работа с текстом учебника п. 4 с. 86–88) – Кроме этого, Елизавета старалась укрепить положение Англии на международной арене.

– Используя текст параграфа, определите, какие средства и способы использовала королева, и попробуйте оценить её действия.

– Как мы можем ответить на основной вопрос урока?

|

Называют признаки по словарю.

– Законодательной, исполнительной и судебной – абсолютной властью!

– Собрание избранных представителей сословий – палаты лордов и палаты общин (дворяне и горожане).

– В законодательной.

– (С опорой на текст.) Нет! Король мог без согласия парламента принять любой закон, а закон, принятый парламентом, король мог отменить.

– При монархе существует парламент, где подданные могут высказать свои интересы.

– Елизавета старались править в интересах разных слоёв общества: + Издала несколько законов против огораживания. + Обращалась с речами к простому народу, посещала театр, где были простолюдины и знать. + Собирала парламент, советовалась с избранными депутатами. + Помогала открывать новые компании по производству бумаги, стекла, хлопковых тканей. + Давала деньги из казны дворянам для оплаты долгов и поддержания разорившихся хозяйств. + Поддерживала протестантскую веру в противовес католичеству.

Любой ответ должен быть аргументирован.

|

|

| VI. Выражение решения проблемы. | – Как теперь мы можем ответить на проблему урока? | – В XVI – первой половине XVII века Англия стала великой европейской державой, в которой утвердился абсолютизм и одновременно накапливались причины для начала революции.

|

|

| VII. Применение нового знания. | – Давайте сформулируем (устно фронтально или, если ученики уже готовы к этому, индивидуально письменно) причины революции в Англии: выделите противоречия между условиями жизни и существующими порядками, которые накопились в экономическом, общественном, политическом устройстве Англии.

|

|

| VIII. Домашнее задание. | § 10, подготовить сообщение о королеве Елизавете, отгадать кроссворд (на выбор) |

|

|

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Проблема урока