«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС»

Китайская мудрость гласит:

“Я слышу – я забываю,

я вижу – я запоминаю,

я делаю – я усваиваю”

В настоящее время школа находится в активном процессе реформирования, введения новых Федеральных образовательных стандартов (ФГОС второго поколения), которые предполагают формирование у подрастающего поколения определенных качеств, вызванных требованием времени.

Стандарты ориентированы на становление личностных характеристик выпускника. Среди них согласно заявленной теме можно выделить следующие актуальные качества выпускника школы:

активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества;

умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике.

Кроме этого, новый Стандарт устанавливает требования и к результатам обучения. Так метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

2) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

3) смысловое чтение;

4) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.

Веления времени требуют от современного педагога выработать у учащихся умение критически мыслить и принимать взвешенные решения, сопоставляя в процессе решения сложных проблем альтернативные точки зрения.

Каким же образом я внедряю эту систему? Как построить урок, чтобы научить ученика размышлять над прочитанным, задавать вопросы и находить ответы, совершать открытия и радоваться процессу поиска? Здесь на помощь мне приходят приемы технологии развития критического мышления.

Технология развития критического мышления через чтение и письмо разработана в конце XX века в США (Ч. Темпл, Д. Стилл, К. Мередит). В ней синтезированы идеи и методы отечественных технологий, коллективных и групповых способов обучения, а также сотрудничества, развивающего обучения; она является общепедагогической, надпредметной.

Современные исследователи в области методов развития критического мышления, как на Западе (К. Мередит, Д. Стилл, Ч. Темпл, С. Уолтер и др.), так и в России (М.В. Кларин, С.И. Заир-Бек, И.О. Загашев, И.В. Муштавинская и др.) под критическим мышлением понимают совокупность качеств и умений, обусловливающих высокий уровень исследовательской культуры ученика и учителя.

Главная цель технологии развития критического мышления – развитие интеллектуальных способностей ученика, позволяющих ему учиться самостоятельно. Под критическим мышлением понимают проявление детской любознательности, выработку собственной точки зрения по определенному вопросу, способность отстоять ее логическими доводами, использование исследовательских методов.

Прием “Корзина идей”

Это прием организации индивидуальной и групповой работы учащихся на начальной стадии урока, когда идет актуализация имеющегося у них опыта и знаний. Он позволяет выяснить все, что знают или думают ученики по обсуждаемой теме урока. На доске можно нарисовать значок корзины, в которой условно будет собрано все то, что все ученики вместе знают об изучаемой теме. Обмен информацией проводится по следующей процедуре:

1. Задается прямой вопрос о том, что известно ученикам по той или иной проблеме.

2. Сначала каждый ученик вспоминает и записывает в тетради все, что знает по той или иной проблеме (строго индивидуальная работа, продолжительность 1-2 минуты).

3. Затем происходит обмен информацией в парах или группах. Ученики делятся друг с другом известным знанием (групповая работа). Время на обсуждение не более 3 минут. Это обсуждение должно быть организованным, например, ученики должны выяснить, в чем совпали имеющиеся представления, по поводу чего возникли разногласия.

4. Далее каждая группа по кругу называет какое-то одно сведение или факт, при этом, не повторяя ранее сказанного (составляется список идей).

5. Все сведения кратко в виде тезисов записываются учителем в «корзинке» идей (без комментариев), даже если они ошибочны. В корзину идей можно «сбрасывать» факты, мнения, имена, проблемы, понятия, имеющие отношение к теме урока. Далее в ходе урока эти разрозненные в сознании ребенка факты или мнения, проблемы или понятия могут быть связаны в логические цепи.

6. Все ошибки исправляются далее, по мере освоения новой информации.

Например:

Учитель ставит перед детьми проблему:

— Напишите за 1 минуту, что вы знаете об именах прилагательных?

— Обмен информацией в группах.

— Сбрасывание информации в корзину, запись на доске или ватмане.

Обсуждение собранной информации. Обобщение, вывод.

Применение приёма «Корзина» на уроке русского языка в 8 классе по теме "Словосочетание, его типы”.

Сначала каждый из обучающихся записывает в тетрадь все, что он помнит о словосочетании (что такое словосочетание, из чего оно состоит, что можно назвать словосочетанием и так далее - все, что вспомнят). Потом идет работа в парах, главным образом выясняется, в чем различие в ответах, почему, выбирается правильный, с точки зрения этой пары, ответ. А далее идет работа с "корзиной”: я выслушиваю и записываю на доску поочередно все ответы каждой группы, неправильные тоже. Обсуждение ответов.

Прием “ Толстые и тонкие вопросы”

Прием “Толстые и тонкие вопросы” может быть использован на любой стадии урока: на стадии вызова – это вопросы до изучения темы; на стадии осмысления – вопросы по ходу чтения, слушания; на стадии рефлексии (размышления) – демонстрация понимания пройденного. “Толстые и тонкие вопросы” могут быть оформлены в виде таблицы.

| «Тонкие» | «Толстые» |

| Кто…? Что…? Когда…? Может…? Будет…? Могли…? Как звать…? Было ли…? Согласны ли вы…? Верно ли…? | Дайте три объяснения: почему? Объясните: почему…? Почему вы думаете…? Почему вы считаете…? В чем различие…? Предположите: что будет, если…? Что, если…? |

| Тонкие вопросы | Толстые вопросы |

| Что такое приставка? Для чего нужна приставка? Где пишется приставка в слове? Как обозначается приставка? | Почему приставка так называется? Чем приставка отличается от суффикса? В чём отличие приставки от предлога? Что будет, если из нашей речи «исчезнут» приставки? |

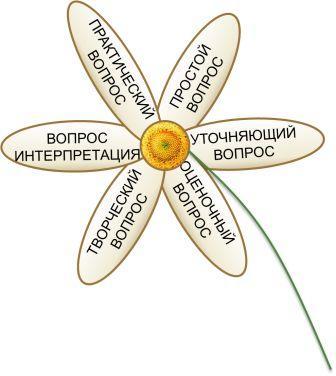

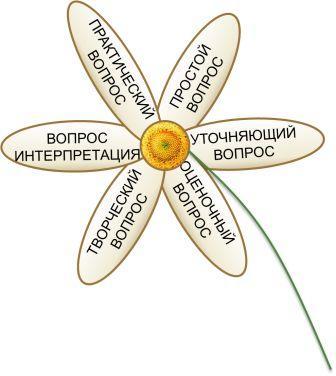

«Ромашка Блума» («Ромашка вопросов»)

«Ромашка Блума» состоит из шести лепестков - шести типов вопросов:

простые, отвечая на которые нужно назвать какие-то факты, вспомнить и воспроизвести определённую информацию;

уточняющие, целью которых является предоставление человеку возможностей для обратной связи относительно того, что он только что сказал;

интерпретационные (объясняющие), направленные на установление причинно- следственных связей;

творческие, содержащие частицу бы, элементы условности, предположения, прогноза;

оценочные, направленные на выявление критериев оценки тех или иных событий, явлений, фактов;

практические, позволяющие установить взаимосвязь между теорией и практикой.

Например: Причастие – это самостоятельная часть речи?

Причастие – это самостоятельная часть речи?

Почему причастия не имеют формы будущего времени?

Как вы думаете, возможно ли наше общение без употребления причастий?

Почему нужно знать нормы употребления причастий в речи?

Встречались ли вы с неправильным написанием причастий в телевизионных рекламах?

Прием формирует умение ставить различные вопросы к теме, систематизировать их.

Пример:

1 группа: После д-т, з-с, ж в существительных всегда пишется суффикс –чик, а в остальных случаях пишется суффикс –щик?

2 группа: Суффикс - чик пишется после д,т,з,с и ж?

3группа: Почему в словах сварщик, каменщик, барабанщик пишется –щик?

4 группа: Как вы думаете, что было бы, если мы не знали правило написания ч и щ в именах существительных?

5 группа: Почему нужно знать правила написания ч и щ в суффиксе существительных на –чик и –щик?

6 группа: Встречались ли вы с неправильным написанием существительных на –чик и –щик в телевизионных рекламах или в газетах?

Приём «Фишбоун» (рыбный скелет/рыбная кость)

В учебном процессе это приём позволяет учащимся «разбить» общую проблемную тему на ряд причин и аргументов. Эту «кость» можно расположить вертикально или горизонтально: Голова - вопрос темы, верхние косточки - основные понятия темы, нижние косточки — суть понятий, хвост – ответ на вопрос. Записи должны быть краткими, представлять собой ключевые слова или фразы, отражающие суть. Можно модифицировать элементы «кости» под свой урок.

Примеры:

Примеры:

Голова - Орфограммы-гласные буквы

верхние косточки - проверяемые гласные, непроверяемые гласные, чередующиеся гласные

нижние косточки - морфема, правило

хвост - знать условия выбора буквы.

Тема: «Деепричастие как часть речи», 7 класс

Голова- деепричастие как часть речи

Верхние косточки-1. Вопрос 2. Значение 3. Грамматические признаки. 4.Синтаксическая роль в предложении.

Нижние косточки- 1.что делая? Что сделав? Как?; 2.добавочное действие; 3.Вид, возвратность, неизменяемость; 4.Обстоятельство

Хвост - неизменяемая часть речи

Приём «РАФТ»

Описание: Социо-игровое задание: Р(оль) А(удитория) Ф(орма) Т(ема). Основной задачей для выполняющих это социо-игровое задание будет являться описание, повествование или рассуждение от имени выбранного персонажа. Сложность задачи будет еще и в том, что этот персонаж должен учитывать аудиторию, к которой обращается. Итак РАФТ – это Р(оль) А(удитория) Ф(орма) Т(ема).

Например, тема: «Праздник последнего звонка в моей школе». Теперь можно перейти к выбору роли. Это очень важный этап. Мы не просто выбираем роль, а пробуем перевоплотиться в персонажа, почувствовать его. Подумайте, к кому бы мог обратиться этот герой? То есть выберите аудиторию (адресат) и подумайте о форме, то есть в каком жанре герой мог бы обратиться к выбранной аудитории. Например: Роль – директор, завуч, учитель, родитель, ученик 10 класса, выпускник, ученик 1 класса, почетный гость, колокольчик (звонок), плакат на стене, уборщица, бантик на голове девочки и т.д. Аудитория – подруга, муж, товарищ по даче, жена, начальник, случайный попутчик, какие-либо канцелярские принадлежности и т.п. Форма – эссе, монолог из спектакля, письмо, рассказ, фельетон, страдания, частушки, докладная записка, заявление и т.д.

Р: бабушка, родитель, ученик

А: домашний кот, учитель, сосед

Ф: монолог, диалог, рассказ

Т: каникулы.

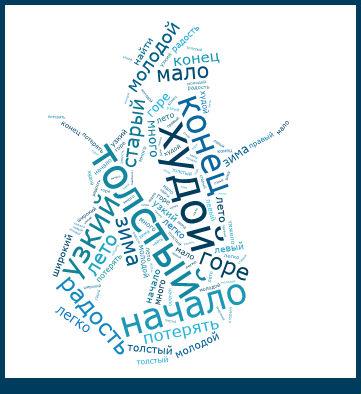

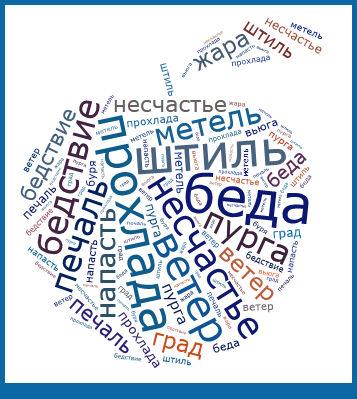

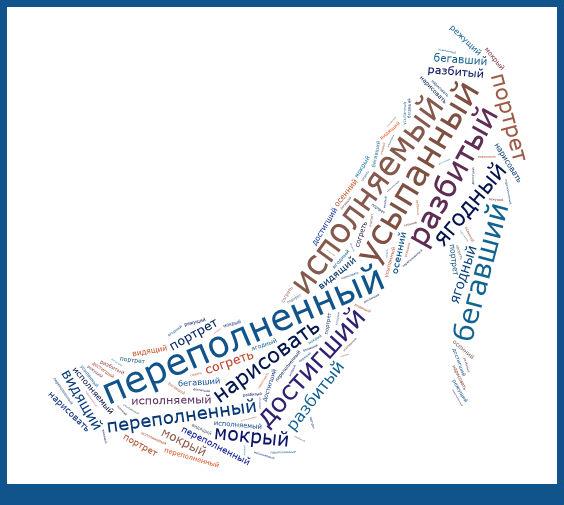

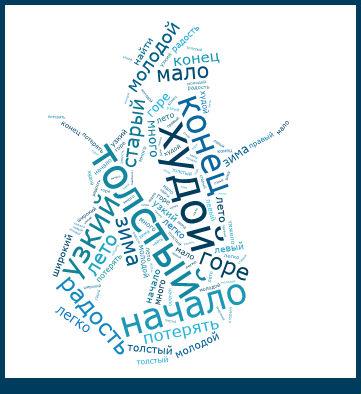

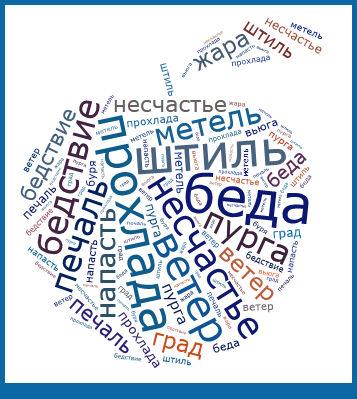

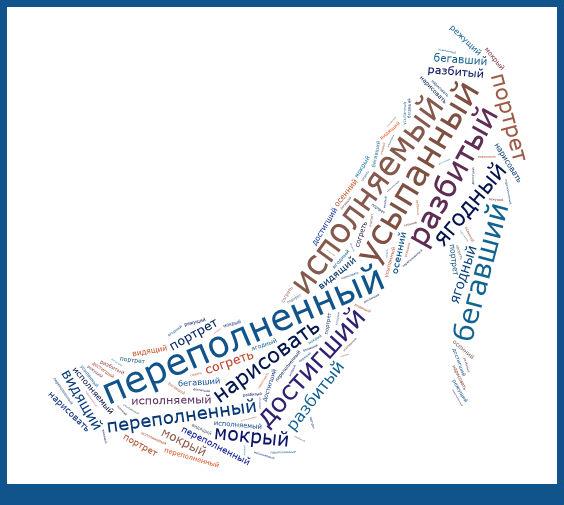

Прием « Облако тегов» (Облачные теги, Облако слов) — это форма визуализации данных, представляет собой набор ключевых слов и словосочетаний, написанных разными размерами шрифта и, иногда цвета. Важность каждого ключевого слова обозначается размером шрифта или цветом. Чем крупнее шрифт, тем чаще ключевое слово употребляется в тексте. Я создаю Облако слов на Tagxedo.com., в сервисе с понятным интерфейсом Image chef.

Примеры:

Из данного «облака слов» выпишите 5 несклоняемых ИС, по 3 существительных 1-го, 2-го, 3-го склонения и 5 разносклоняемых ИС. Посчитайте, сколько у вас правильных ответов, то есть сосчитайте количество плюсов и запишите в последней строке и оцените.

Урок русского языка в 6 классе по теме «Антонимы»: найти и выписать пары антонимов (Облако слов «Снеговик»).

Урок русского языка в 6 классе по теме «Синонимы»: найти и выписать синонимы к словам 1 вариант – буран, 2 вариант – горе (Облако слов «Яблоко синонимов»).

Урок русского языка в 7 классе по теме «Действительные и страдательные причастия»: найти действительные и страдательные причастия и записать их в две колонки , выделить суффиксы (Облако слов «Туфелька»).

Применение элементов технологии критического мышления дает возможность вырабатывать у обучающихся надпредметные умения, такие как:

умение работать в группе;

умение графически оформить текстовый материал; умение творчески интерпретировать имеющуюся информацию;

умение распределить информацию по степени новизны и значимости; умение обобщить полученные знания;

формирование культуры чтения, включающей в себя умение ориентироваться в источниках информации, пользоваться разными стратегиями чтения, адекватно понимать прочитанное, сортировать информацию с точки зрения ее важности, «отсеивать» второстепенную, критически оценивать новые знания, делать выводы и обобщения.

МКУ «Управление образования Буинского муниципального района»

МБОУ «Черки-Гришинская ООШ Республики Татарстан»

Единая методическая неделя учителей русского языка

«Повышение качества образования через активное освоение и применение современных педагогических технологий на уроках русского языка»

Выступление на тему:

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС»

Учитель русского языка и литературы

Иванова Ирина Михайловна

МБОУ «Кошки-Теняковская ООШ»

Февраль, 2017

Примеры:

Примеры: