Закон Мэрфи утверждает: «Каждая радикальная идея - в науке, политике, искусстве - вызывает три стадии ответной реакции:

1. «Это невозможно, и не отнимайте у меня время!»

2. «Может быть и так, но, право, не стоит за это браться...»

3. «Я же всегда говорил, что это отличная мысль!»

«Мозг, хорошо устроенный стоит больше, чем мозг, хорошо наполненный», - великий французский философ М.Монтень, безусловно, прав.

Но даже идеально устроенный мозг требует постоянного многостороннего использования и «наполнения». Иначе он начинает работать плохо, постепенно засыпает и, наконец, просто дистрофируется. В этом смысле он ничем не отличается от любого нашего органа или мышцы.

И что делать, если мозг устроен не так хорошо, как хотелось бы? Очевидно, есть только один выход – обеспечить ему такое «наполнение», которое буквально вынудило бы его работать максимально эффективно. Это возможно, если мы понимаем,

как устроен и развивается мозг, как он обучается,

как обеспечивает единовременное управление разнообразными соматическими (телесными) и психическими процессами и т.д.

Всеми этими вопросами занимается нейропсихология.

Сколько бы ни велись споры о тайнах «психологической успешности» в любом возрасте, все едины в одном: мозг должен, как минимум – работать, а, как максимум – работать хорошо. Более того, как бы пафосно это ни звучало, в любой стране нет более важной национальной идеи, чем идея «Сберечь и приумножить мозг нации». В ином случае никакие широкомасштабные замыслы просто некому будет реализовывать.

Сегодня предлагаю обсудить, что важно для раскрытия многочисленных талантов детского мозга. А заодно – и своего собственного. Ведь занимаясь с детьми, взрослые выполняют все нейропсихологические упражнения. Значит, постоянно получают «мозговой тоник», который показан всем без исключения. Более того, после 45 лет просто необходимо делать хотя бы небольшую нейропсихологическую гимнастику. Начиная с этого возраста, наш мозг начинает постепенно «стареть» и такие занятия действуют на него как «эликсир молодости».

В последние годы всё чаще звучит вопрос: «Почему наши дети не любят учиться? Что надо сделать, чтобы ребенок захотел учиться? Что не так в детском саду и в школе? и т.п.».

У этой ситуации есть две стороны – объективная и субъективная. Объективные, внешние причины связаны с общей идеологией образования, воспитания, а субъективные – с особенностями развития самих детей. Именно эти субъективные, внутренние причины неуспешности ребёнка являются для нас важными. Кардинально повлиять на реалии дошкольного и школьного процесса– мы не властны. А вот помочь каждому ребёнку раскрыть разнообразные таланты его мозга вполне в наших силах.

Это важно и для детей с высокими показателями развития. И это просто необходимо для тех, у кого есть какие-то проблемы или отклонения. Нейропсихологическое сопровождение обращено ко всем детям, оно универсально и крайне актуально. Нейропсихологические приёмы по сути, обязательная часть общеобразовательного процесса.

Они включены в реестр федеральных государственных стандартов дошкольного и школьного образования: «Диалог. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования» (Семенович, 2013), «Программа коррекционной работы в школе. Нейропсихологическая диагностика, профилактика и коррекция в школе» (Семенович, 2015). В этих программах отражены проблемные точки психологического развития современных детей и пути их преодоления.

Всем известно, что сегодня резко возросло число «проблемных» детей. Эта тенденция наблюдается в образовательном пространстве в целом: в яслях, детском саду и школе. Клинические обследования, как правило, не выявляют у этих детей грубой патологии и говорят о нижненормативных границах развития. Между тем задача их обучаемости бывает трудноразрешимой. Ситуация парадоксальная: в медицинской карте состояние ребенка квалифицируется как «здоров», а он с трудом приобщается к самым примитивным навыкам (не говоря уже о чтении, рисовании или математике) и постоянно конфликтует с миром.

Бывает и прямо противоположная ситуация. Невролог, психолог или логопед выявляет определённые проблемы. И начинается долгое хождение по специалистам, многопрофильное лечение и коррекция, а принципиального улучшения не видно. Ещё в младенчестве ставятся диагнозы: асфиксия, родовая травма, пре- и перинатальная энцефалопатия (ПЭП) и т.д. Затем наступает пора новых страшных диагнозов: ММД (минимальная мозговая дисфункция), СДВГ (синдром гиперактивности с дефицитом внимания) и т.п. При этом многие дети развиваются на фоне общего «нездоровья»: недостаточность систем желудочно-кишечного тракта и различные формы остеопатий (проблем с позвоночником), постоянные респираторные заболевания и аллергические реакции.

Сегодня ни кого не удивляют термины «вегето- сосудистая и мышечная дистония», «повышенная возбудимость мозга и незрелость корковой ритмики», «невротические явления», «индекс агрессивности», «аутизм», «несформированность межполушарных взаимодействий» и т.п.

А ведь ещё 10 -15 лет назад ими пользовались только специалисты. Что это означает? Это означает, что многие неблагоприятные явления перестали быть узкопрофильным делом профессионалов. Они перекочевали в нашу обыденную жизнь. Следовательно, надо принять как данность очевидный факт: пришла пора серьёзно и продуманно помогать детям. Ведь все эти неприятности, как правило, идут параллельно с эмоционально - личностной и познавательной неготовностью к обучению и адекватному общению.

Внимательным родителям, специалистам она видна уже в 2-3 года. К 5-6 годам проблемы очевидны для всех. Но условия для их появления возникают существенно раньше: во время внутриутробного развития, родов и/или на первом году жизни.

Обобщая трудности современных детей, мы вместе назовём факторы риска, которые могут затормозить или исказить полноценное развитие.

Внутриутробные вредности, родовая травма, кесарево сечение, преждевременные роды, роды в воде, асфиксия, мышечный гипер- или гипотонус, кривошея, частые падения, разнообразные травмы и вывихи, которые приводят к неполноценной подвижности, ушибы и травмы головы, микротравмы шейных и/или грудных отделов позвоночника, общий наркоз и т.п. В семье у близких родственников: алкоголизм, диабет, ревматизм, эндокринные заболевания и т.п.

Ребёнок по любой причине был ограничен в движении с первых дней жизни, не сосал грудь, мало ползал или не ползал совсем; ходил на цыпочках, поздно начал говорить. Он всегда чрезмерно возбуждён и долго не может успокоиться или, напротив, излишне медлителен; плохо засыпает, ещё в младенчестве перепутал «день-ночь», с трудом усваивал элементарные бытовые навыки.

Ребёнок часто болел, особенно на первом году жизни. Его по жизни сопровождают ЛОР- и лёгочные заболевания, отиты, лечение антибиотиками; аллергии, дерматиты, проблемы ЖКТ (частая рвота, поносы, запоры, отвержение тех или иных продуктов и др.), он быстро устаёт, истощается и т.п.

Ребёнка надо несколько раз окликать; он часто переспрашивает и не всегда правильно понимает, что ему говорят, коверкает слова, говорит с «кашей во рту». С ним надо разговаривать медленно и короткими фразами. Он испытывает трудности, когда общается с чужими людьми (сверстниками и взрослыми) особенно в незнакомых условиях; постоянно конфликтует не только с посторонними, но и с домашними; предпочитает общаться с детьми, гораздо младше его. Не может усидеть на месте и сосредоточиться, быстро отвлекается, не выполняет элементарных правил во время любых занятий; категорически отказывается рисовать и никак не удерживает ритм на занятиях физкультурой или танцами, не может описать картинку, объяснить, чего он хочет и т.п.

Самые любимые реакции ребенка:

«Не люблю...не хочу...не буду».

Очень важно понимать, что все эти «диагнозы» не обязательно могут быть зафиксированы в медицинской карте.

Напрашивается вывод, что в работе и логопеда, и дефектолога оправдано применение нейропсихологических методов и приемов. За фразами «не люблю...не хочу...не буду» как правило стоит совершенно отчётливый смысл: «Не могу...Не умею...Не знаю, как...Мне что-то мешает...».

Всё это нам знакомо по отношению к детям, с которыми мы работаем. А вот если ничто из приведенного списка никогда не возникало на горизонте – прекрасно.

Используйте нейропсихологические упражнения, как абилитационные, то есть направленные на выявление и развитие разнообразных способностей ребенка. Мозг всегда с большой благодарностью откликается на любое внимание к себе, а нейропсихологические психотехники – лучший для него витамин, который не поздно начать «принимать» в любом возрасте. И у взрослых, занимающихся с ребёнком, всегда отмечают повышение собственной энергетики, улучшение настроения и даже омоложение мыслей, души и тела.

Далее мы рассмотрим ряд нейропсихологических законов и правил, которые должны соблюдаться вне зависимости от возраста и типа развития ребенка. «Должны соблюдаться», потому что это универсальные законы работы мозга. По-другому он не работает или работает плохо. Эти законы описывают фон, на котором разворачивается успешное развитие. Чтобы его обеспечить, достаточно использовать ежедневно ряд психотехник, которые могут с большой пользой применяться на занятиях и в повседневной жизни вообще. Они будут полезны специалистам и всем членам семьи ребёнка для поддержания хорошего психологического тонуса. Помимо прочего, включенность взрослых в такие занятия покажут ему: мы живём одной с ним жизнью, играем в одни игры. А это для ребёнка самый главный показатель нашей любви.

Сегодня все знают, что такое СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). Как это ни парадоксально, данный диагноз подчас становится для родителей своего рода индульгенцией: «…ну что же делать? Ведь у него СДВГ… надо попить какие-нибудь таблетки, чтобы он успокоился… Да, конечно, когда читаешь инструкцию к этим таблеткам, – становится немного страшно… Но он ведь успокаивается. Будем пить дальше!». Безусловно, когда ребёнок гиперактивен или у него есть какие-то иные особенности развития (плохо говорит, рисует, запоминает и т.п.), легче всего дать таблетки. Но надо отдавать себе отчёт в том, что приём лекарств – это маскировка истинных проблем; своего рода «костыли», которые на какое-то время создадут видимость благополучия. Не более того… К тому же при таком сценарии развития ребенок обречен на постоянное использование тех или иных препаратов и увеличение их доз.

Нейропсихология предлагает другой подход. Незамысловатые упражнения направлены на формирование различных способностей: двигательных, речевых, пространственных, интеллектуальных и т.д. и максимально сгладить острые углы, помочь ребёнку стать успешным во всех его начинаниях. Эти упражнения объединены определённой логикой и образуют единую систему нейропсихологической профилактики, коррекции и абилитации (направленного формирования) психологического развития - метод замещающего онтогенеза.

Метод замещающего онтогенеза (МЗО) – фундаментальная нейропсихологическая технология преодоления негативных факторов развития ребёнка и наращивания его способностей. С помощью специальных блоков упражнений мы как бы «замещаем», реконструируем те отрезки развития ребёнка, которые он не прошёл по тем или иным причинам. А затем «выстраиваем и запускаем» все необходимые линии развития. Наш мозг очень консервативен; он прекрасно знает, что и как надо делать (ситуативно и в перспективе), чтобы мы могли хорошо развиваться, обучаться и адаптироваться в постоянно меняющейся среде. И не только в детском возрасте, но и в течение всей нашей жизни. Материальным субстратом психической деятельности мозга является информация. Потому он «помнит всё» в форме конкретных «файлов» поведения, которые раскрывают следующие файлы, потом следующие и так до бесконечности. Каждое упражнение МЗО и является таким активирующим «файлом».

Мозг человека – самый совершенный и тонкий инструмент, но он располагает в каждом конкретном случае конечным количеством энергии. Она расходуется и на эмоции, и на познавательные процессы, и на модуляцию иммунного/эндокринного статуса, и на сердечно-сосудистую деятельность и т.п. Перечень уникальных функций и талантов мозга можно продолжать бесконечно. Но важно понимать: наиболее энергоёмким является произвольное, проговорённое (про себя и вслух), развёрнутое действие.

В развитии человека нет изолированных линий. Речь и пространственные представления, эмоции и движение, восприятие, воображение, память и мышление формируются в едином потоке. Но они не могут существовать в реальности вне нервных и соматических (телесных) систем организма.

Дошкольное и раннее школьное детство – идеальное время для начала нейропсихологических занятий, поскольку все системы мозга и организма ещё очень пластичны. Но и в более старшем возрасте результаты (при регулярных занятиях) не заставят себя ждать.

В целом, технология МЗО неизменно содержит 4 обязательных пункта:

Формирование произвольной саморегуляции и коммуникативных потребностей.

Формирование нейро- и психосоматического каркаса личности.

Формирование психомоторных координаций.

Формирование познавательной (речевой и неречевой) компетентности во всех ее проявлениях.

Драматургия развития психических талантов мозга имеет совершенно определённые векторы. Они направлены от подкорковых к корковым структурам (снизу-вверх) и от правого полушария к левому (справа-налево). Подкорковые структуры созревают раньше корковых, а правое полушарие – раньше левого. Эта этапность должна жёстко воспроизводиться в процессе работы по МЗО. Иначе мы вступаем в бессмысленную конкуренцию с законами работы мозга.

Центральная роль правого полушария с первых секунд жизни ребёнка состоит в обеспечении систем полноценного единовременного (симультанного), глобального и целостного (холистического) восприятия окружающего мира и собственной телесности. Потому развитие правого полушария зависит, прежде всего, от объёма и разнообразия сенсорного поля, в котором находится ребёнок, от богатства его ощущений. Кроме того, правое полушарие инициирует, активирует межполушарные взаимодействия и перенос информации к левому полушарию.

Центральная роль левого полушария состоит в обеспечении разнообразных форм отреагирования (двигательного, предречевого и речевого) на всю совокупность этих полисенсорных потоков. Причём таких его форм, которые разворачиваются последовательно (сукцессивно), шаг за шагом. Потому развитие левого полушария зависит, прежде всего, от интенсивного накопления навыков такого отреагирования. Оно начинается уже с режима кормления и купания, элементарных откликов на «агукание» окружающих и собирания «пирамидок». Впоследствии над этим базисом надстраиваются все системы речевого отреагирования.

Очевидно, что для протекания любого психического процесса необходимы межполушарные взаимодействия. То есть ситуация, где каждое полушарие не только работает эффективно, но и находится в постоянном диалоге с другим. Наиболее доступный способ постоянной стимуляции правого и левого полушария – упражнения, в которых задействованы левая (связанная с правым полушарием) и правая (связанная с левым полушарием) стороны тела. Поэтому при работе над психомоторными координациями (растяжками, дыханием и т.п.) мы всегда придерживаемся единого алгоритма. Все упражнения выполняются каждой рукой и ногой отдельно, затем – обеими вместе (однонаправленно и врозь). Так достигается не только повышение активности каждого из полушарий, но и их совместная работа.

Любой человек лучше усваивает то, что он видит в исполнении другого человека: в наглядном плане. Даже свои ошибки мы легче исправляем, когда видим их на чужом примере. Как говорится в библейской заповеди: «В своём глазу бревна не замечаешь. А в чужом – соломинка видна..». Это общечеловеческое свойство присуще ребёнку стопроцентно. Он гораздо легче воспримет любую информацию, если она в его присутствии адресована другому ребёнку. бабушке или кукле. Поэтому имеет смысл использовать этот метод, если вы хотите его чему-то научить.

Любая психолого-педагогическая программа по определению строится:

от простого к сложному. При этом главное – определить, что именно является сложным или простым при данном типе развития;

с учетом объёма, сложности и степени разнообразия материала (вербального и наглядно-образного). Объём не должен загружать внимание, поэтому он не может быть очень большим или слишком разнообразным;

Всем известно, что в дошкольном (да и в школьном) возрасте игра является ведущей деятельностью, потому не требует доказательств важность проведения психолого-педагогических занятий в игровом контексте.

Работая по МЗО, взрослые как бы «замещают, конструируют и формируют» те процессы в детском мозге, которые в каждом возрасте составляют основу его психологической успешности. Они стремятся создать реальный образ хорошо развивающегося мозга. Но как он выглядит?

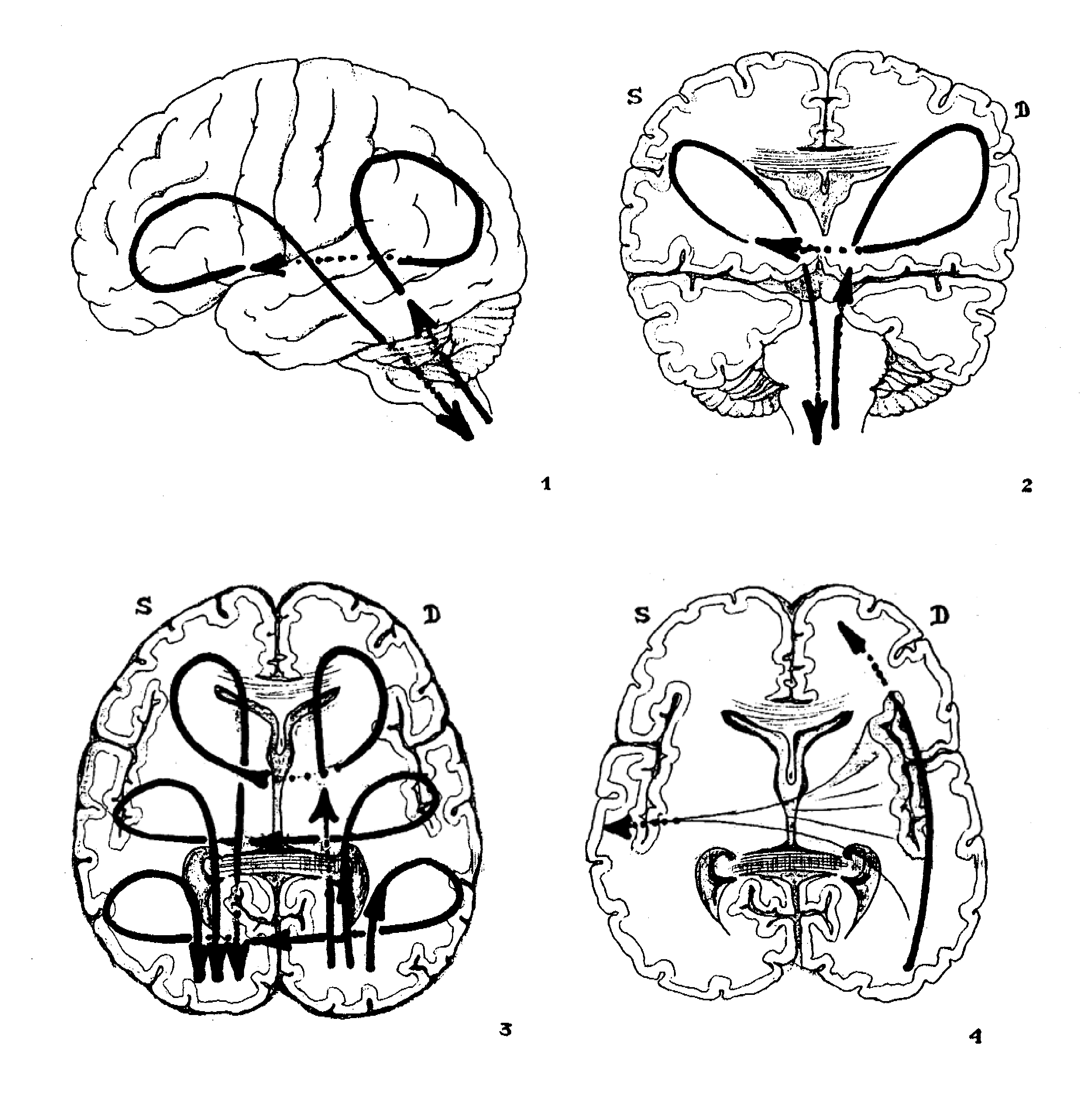

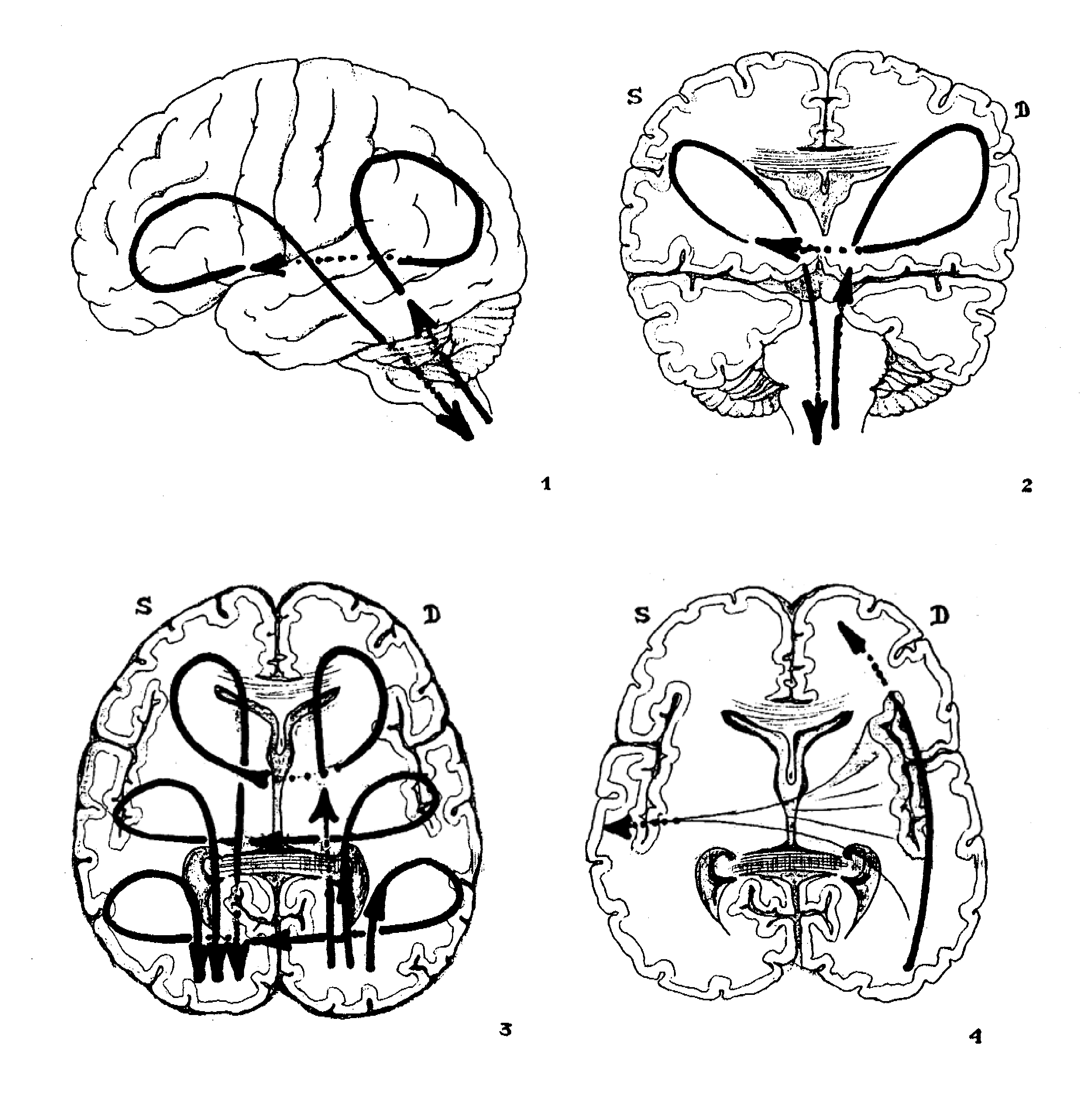

Психическая деятельность развивающегося мозга объёмна, многогранна и формируется по определённым законам. Они проиллюстрированы на рис.1, где представлена модель формирования мозгового обеспечения психологического развития. Как видно, оно включает оси: подкорково-корковую – «вертикальную», межполушарную – «горизонтальную» и внутриполушарную, передне-заднюю, – «латеральную». Мы не раз встречали этот образ-бабочку. Приведенная модель, строго говоря, адекватна любому периоду развития человека, когда с ним происходят какие-то изменения (в детстве, отрочестве и старости, при переходе к новой социальной роли или при овладении профессией и т.п.).

Именно на ней основывается вся драматургия нейропсихологического сопровождения — от диагноза к профилактике, коррекции и абилитации.

Приведенные иллюстрации должны быть наложены друг на друга: все отраженные на них процессы в реальности протекают единовременно. Тогда и возникнет единый и объёмный, холистический образ психологического развития. Если в реальной жизни ребёнка задействованы все обозначенные линии развития мозга – психологическая успешность ему обеспечена. Но главная неприятность сегодняшнего дня состоит именно в том, что эти закономерности грубо нарушаются. Отчасти ввиду субъективных проблем развития нервной и нервно-соединительнотканной систем ребёнка, отчасти – из-за некорректного поведения его взрослого окружения (неадекватного и/или недостаточного воспитания и обучения).

Хочу предложить вам бумажный тест какое полушарие у вас активно?

Возьмите лист бумаги и выполните следующие задания:

1. Напишите большой знак бесконечности. Если его правая половина крупнее левой, то поставьте букву Л, если наоборот - П;

2. Нарисуйте 2-мя руками пары геометрических фигур. Правая рука рисует круг, левая рука в это же время рисует квадрат. Повторите это упражнение 10 раз в быстром темпе. Руки двигаются ОДНОВРЕМЕННО. Посмотрите на свои последние и предпоследние пары фигур. Если ваши круги стали больше напоминать квадраты, то поставьте букву П, если наоборот, то Л;

3. Засеките 10 сек. Ваша задача - поставить как можно больше точек на листе бумаги правой рукой. Посчитайте точки. А теперь засеките ещё 30 сек. и сделайте тоже самое, но уже левой рукой. Какой рукой удалось поставить больше точек? Если правой, то ставим отметку Л, иначе - П;

4. Сложите лист бумагу в трубочку и поглядите в неё, как в подзорную трубу. Каким вы глазом посмотрели. Правым - ставим Л, левым - отмечаем П.

Отметки П преобладают? Значит у вас активно правое полушарие. Чем больше значков Л, тем активней левое полушарие.

ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ!

«Если у ребёнка что-то не получается, не ждите, когда он «поймёт»! Подойдите к нему, возьмите его руки (ноги, голову и т.д.) в свои, очень медленно и осторожно задайте ему раппорт и мелодию нужного движения». Если одновременно вы ещё и проговорите вместе с ним каждое его движение и действие – успех вам гарантирован.

По мере усвоения ребёнком тех или иных упражнений и навыков, обязательно поменяйтесь с ним ролями. Он должен самостоятельно придумать для вас (и для других детей) то или иное упражнение и проследить за тем, чтобы вы не делали ошибок. А вы должны стать крайне непонятливыми, чтобы он как можно чётче объяснил вам «правила игры». Можно ошибаться и обращаться к нему: «Я правильно делаю?...Что же это я? Спасибо, что ты мне помог...». Ведь мы всегда лучше начинаем понимать то, чему учим других. Кроме прочего, принятие роли Учителя (по определению) резко повышает произвольную саморегуляцию ребёнка и его самооценку. Даже для самого неуспешного ребёнка можно придумать ситуацию, в которой именно он сможет руководить всей группой и вами.

Сенсомоторный базис речи. Упражнения этого блока направлены на формирование базовых межполушарных и подкорково-корковых взаимодействий, которые лежат в фундаменте всего психического развития. Это единственный способ сформировать синергические (одновременные, однонаправленные) и реципрокные (неодновременные, разнонаправленные) рук, глаз, ног и языка. Именно эти психомоторные координации лежат в основе любого речевого процесса и обучения грамоте.

Блок включает: Дыхание. Общий двигательный репертуар.

Кинетический и кинестетический праксис рук

Кинетический и кинестетический артикуляторный праксис (артикуляционные упраж.)

Дыхание.

Все дыхательные упражнения лучше начинать со стадии выдоха. Обращаем внимание, что на вдохе живот надувается как шарик.

Правильному дыханию необходимо уделить большое внимание не только потому, что оно оптимизирует газообмен и кровообращение. Оно обеспечивает вентиляцию всех участков лёгких, массаж органов брюшной полости; способствует общему оздоровлению и улучшению самочувствия. Чтобы оценить пафос сказанного, приведём лишь один пример. Вместе с каждым актом дыхания наши почки перемещаются примерно на 10 см. То есть, за минуту они «совершают прогулку» длиной в 160 см, а за час – около 2,5 км! Имея в виду значение почек для всего организма, можно представить себе, что происходит, если дыхание человека недостаточно. А ведь современные дети уже в дошкольном возрасте очень мало двигаются, отдавая предпочтение бесконечному сидению перед телевизором или за компьютером.

Правильное дыхание успокаивает и способствует концентрации внимания, создавая основу для формирования базовых составляющих произвольной саморегуляции.

Начнем с дыхательной энерго практики. В этот раз я хочу поделиться с вами дыхательным упражнением повышающим концентрацию внимания. Именно развитие концентрации внимания важно для начала занятий. А взрослый, который вернул ребенку управление своим вниманием это действительно поддержка для детей. И так. Как же мы будем дышать? Вначале мы будем дышать 3 цикла левой ноздрёй, а затем 3 цикла правой ноздрёй. Вдох на 3- или на 4, а затем выдох в два раза длиннее.

Дыхание – это жизнь!

Растяжки.Разнообразные растяжки обязательный блок профилактики и коррекции нервно-соединительнотканных систем ребёнка, а, следовательно, процессов развития вообще. Другого пути преодоления патологических ригидных телесных установок, блоков и зажимов (ещё одна неприятная примета современности!) просто не существует.

И ещё одно важное правило гласит: «Где внимание там и кровь!». Это значит, что обращая прицельное внимание на те или иные части тела, вы увеличиваете в них кровообращение. Следовательно, не только оптимизируете в них обменные процессы и снимаете зажимы, но и (при необходимости) можете уменьшить в них боль.

Раздел общий двигательный репертуар. Рисование в воздухе прямых линий и волн, восьмёрок однонаправленно, а затем разнонаправленно.

Кинетический и кинестетический праксис рук

Переплести пальцы рук оставить большие пальцы свободными. Медленно вращать большими пальцами один вокруг другого. И др.

Кинетический и кинестетический артикуляторный праксис.

Упражнения с одно- и разнонаправленными движениями языка, глаз и рук.

Б азовые речевые способности. Эти упражнения направлены на формирование различных сторон и аспектов речевого развития (импрессивной и экспрессивной, словарного запаса и речевого внимания).

азовые речевые способности. Эти упражнения направлены на формирование различных сторон и аспектов речевого развития (импрессивной и экспрессивной, словарного запаса и речевого внимания).

- Фонетико-фонематические процессы. – Называние - Лексико-грамматические конструкции - Связное речевое высказывание - Слухо-речевое внимание.

азовые речевые способности. Эти упражнения направлены на формирование различных сторон и аспектов речевого развития (импрессивной и экспрессивной, словарного запаса и речевого внимания).

азовые речевые способности. Эти упражнения направлены на формирование различных сторон и аспектов речевого развития (импрессивной и экспрессивной, словарного запаса и речевого внимания).